На сегодняшний день существует множество заболеваний кардиологического характера, которые могут закончиться летальным исходом, если их не лечить вовремя. Одним из таких является дисметаболическая кардиомиопатия. Что это такое? Недуг возникает на фоне развития других хронических отклонений.

Причины возникновения

Кардиологическое заболевание при нарушении метаболических процессов имеет код по МКБ 10 — I43.1. Главной причиной развития патологии являются гормональные изменения:

- Физиологические изменения организма, приходящие с возрастом.

- Последствия приема гормональных препаратов.

- Нарушения процессов выделения химических веществ из организма.

К вторичным причинам возникновения дисметаболической кардиомиопатии относят следующие факторы:

- неправильное питание, недостаток витаминов;

- чрезмерные физические нагрузки;

- анемия;

- лишний вес;

- расстройства пищеварительной системы;

- врожденные или наследственные патологии сердечно-сосудистой системы;

- принятие наркотических веществ, злоупотребление спиртными напитками, табакокурение;

- неблагоприятные условия окружающей среды, имеющихтоксическое воздействие.

Симптоматика

На первичных этапах данного патологического явления не наблюдается никаких признаков. Часто заболевание можно обнаружить случайным образом, при обследовании сосудистой системы, с помощью электрокардиографии (ЭКГ). Спустя некоторое время болезнь начинает прогрессировать, проявляя себя в полной мере:

- приступы удушья;

- головокружение, потеря сознания;

- чувство дискомфорта в грудной отделе;

- нарушение сна;

- вялость;

- учащение ритма;

- тяжесть.

Обычно все вышеперечисленные симптомы начинают беспокоить пациента при физических действиях, а позже могут проявляться независимо от состояния больного.

Помимо проявившихся признаков, возможно возникновения отечности, вздутие живота по причине асцита, болевые ощущения в районе печени.

При нарушении кровотока возникает одышка, функции сердечной деятельности притормаживаются, вследствие чего образуется аритмия.

Диагностические меры

Заключительный диагноз ставят после прохождения комплексного обследования.

Сначала врач должен опросить больного на наличие кардиологических заболеваний, а также его близких, страдающих сердечной недостаточностью.

Затем проводится осмотр пациента визуальным путем, методом прослушивания ритма сердца. Если в его работе замечаются какие-либо перебои, это является первым признаком возможного наличия патологии.

- Электрокардиограмма, определяющая расстройство сердечного ритма, а также их влияние на нервную систему.

- Лабораторное обследование мочи и крови. Таким образом, состав жидкости укажет показатели функции почек, печени и электролитного содержания.

- Рентгенография показывает различные изменения формы сердечной мышцы.

- При помощи ультразвукового исследования можно обнаружить миокардиодистрофию.

- МРТ является отличным методом для выявления строения сердечной мышцы. Обычно его используют перед оперативным вмешательством, когда другие способы диагностики не дают конкретных показателей.

Учитывая то, что данное заболевание обладает исключительно общей симптоматикой, самостоятельно обнаружить болезнь практически невозможно. Более того, при установке заключительного диагноза необходимо присутствие нескольких врачей – аритмолога, эндокринолога, терапевта, генетика и, соответственно, кардиолога.

Лечение

Лечение дисметаболической кардиомиопатии у взрослого или ребенка отнимает очень много времени, но и этот фактор не дает полной уверенности, что болезнь можно вылечить полноценно. Основным принципом лечения является ликвидация возбудителя и симптомов патологии, которая стала причиной ДМКМП, а также прекращение разрушительных процессов.

Медикаментозный способ

При сильном проявлении симптомов, которые не дают пациенту покоя или угрожают его здоровью, врачи назначают прием лекарственных препаратов, способных облегчить состояние.

Больной обязан принимать поливитамины и препараты, содержащие достаточное количество калия и магния. Для стабилизации диастолического состояния сердца, применяют блокаторы кальциевых каналов. Чтобы снизить нагрузку на сердечную мышцу назначают прием бета-адреноблокаторы, которые также улучшают и продлевают ее нормальную работу.

Для контроля за кровеносными сосудами, пациентам выписывают антикоагулянты, понижающие свертывание крови, а также блокируют возникновение тромбов. Для снятия отечности необходимо принимать диуретики, а для профилактики нарушений работы моторных функций – сердечные гликозиды, препараты седативного характера.

Хирургическое лечение

Бывают случаи, когда сердце не способно к регенерации даже после вмешательства опытных хирургов. Тогда проводят трансплантацию органа. Многие пытаются лечить болезнь с помощью нетрадиционной медицины, однако это бесполезная трата времени. Народные средства могут частично помочь только при комплексном лечении.

Профилактика

Предупредить заболевание намного проще, чем лечить его, а потом на протяжении жизни устранять его последствия. Поэтому специалисты рекомендуют каждый год проходить кардиологическое обследование, особенно людям пожилого возраста.

Это единственный верный способ профилактики, который может заранее обнаружить развитие сердечно-сосудистых нарушений, и своевременно принять меры к их устранению. Пациентам, находящимся в группе риска, под тщательным наблюдением, обследование необходимо проходить намного чаще.

Главная опасность данной патологии заключается в повторном проявлении, которое чаще всего заканчивается летальным исходом.

Если причиной возникновения патологии является ожирение, пациенту назначают курс физических упражнений, а также диетическое питание и обильное питье.

Осложнения

- Отечность конечностей, а также скопление жидкости в жизненно важных органах.

- Острая сердечная недостаточность.

- Аритмические нарушения.

- Тромбообразование.

- Инфаркты.

- Нарушение функций клапанной системы сердечной мышцы.

В большинстве случаев, результаты лечения эндокринной миокардиопатии являются неблагоприятными, а при отсутствии своевременного обращения в клинику, прогрессирование болезни часто заканчивается смертью, особенно в том случае, если левый желудочек гипертрофирован и значительно увеличен. Положительным прогноз бывает, когда пациент при подозрении на патологию сразу обратился к врачу.

По статистике, 70% страдающих от тяжелой степени заболевания не получают удовлетворительного результата, который зависит от многих факторов. Этому способствует отношение к оздоровительному процессу, как врачей, так и самого пациента.

Также наличие других недугов, не связанных с сердечно-сосудистой системой. Поэтому лучше как можно серьезнее относится к этой проблеме, тогда проявление возможных осложнений сведется к минимуму.

А лечение будет более эффективным и убережет от неприятных последствий.

Дисметаболическая кардиомиопатия — что это такое, симптомы и лечение

Вам поставили диагноз дисметаболическая кардиомиопатия — что это такое? Источник возникновения болезни в каждом конкретном случае установить удаётся редко. Сложность диагностики заключается в отсутствии клинической картины: изменений коронарных сосудов нет, не наблюдается и повышения артериального давления.

Рассмотрим причины возникновения и развития болезни и возможности выздоровления.

Что такое дисметаболическая кардиомиопатия?

Дисметаболическая кардиомиопатия — код по МКБ 10 — I43.1 Кардиомиопатия при метаболических нарушениях.

К основным причинам появления и развития заболевания относят гормональные нарушения:

- климакс;

- изменения функций желёз внутренней секреции (сахарный диабет и др. );

- осложнения при лечении гормональными препаратами.

Другими причинами нарушения метаболизма сердца являются:

- неполноценное питание, авитаминоз;

- физические перегрузки;

- анемия;

- ожирение;

- нарушения работы желудочно-кишечного тракта;

- осложнения после инфекционных заболеваний;

- врождённые, наследственные особенности организма;

- вредные привычки и другие факторы (курение, алкоголизм, употребление наркотиков, плохая экология).

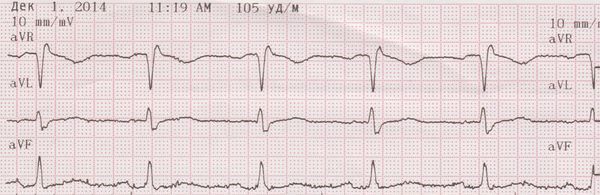

ЭКГ при дисметаболической кардиомиопатии

Какие патологии обмена веществ приводят к заболеванию?

Часто бывает невозможно определить, какие именно нарушения обмена веществ привели к возникновению заболевания. Это может быть как, например, амилоидоз, так и нарушение баланса жизненно важных элементов: кальция, калия, натрия, магния, а также другие обменные особенности. Эти изменения бывают приобретёнными или наследственно определяемыми.

Недостаточное или избыточное поступление микроэлементов приводит к отёку кардиомиоцитов (сердечных клеток) либо к затруднению расслабления миокарда. Вследствие этого страдает сократительная функция миокарда и ухудшается способность клеток проводить электрические импульсы, нарушается автоматизм, т. е. сердцу становится сложнее поддерживать правильный ритм.

Симптомы

На начальной стадии болезнь обычно протекает без симптомов. Редко возникают неприятные ощущения в области грудной клетки после физических нагрузок. На этом этапе заболевание может быть выявлено случайно методом электрокардиографической диагностики.

- одышка, учащённое сердцебиение;

- общая слабость;

- приступы удушья;

- обмороки;

- сжимающая боль за грудиной;

- бессонница;

- отёки ног;

- замедление пульса, падение артериального давления.

Лечение

Лечение начинается с устранения излишней нагрузки на сердечную мышцу. Для этого пациент должен серьёзно пересмотреть свой образ жизни:

- нормализовать питание (требуется диета для обогащения организма белками);

- уменьшить физическую нагрузку;

- сбросить лишний вес;

- избавиться от вредных привычек.

Медикаментозное лечение проводится препаратами, содержащими магний, калий, витамины группы В. Увеличение текучести крови достигается приёмом антикоагулянтов.

Для восстановления способности миокарда к расслаблению применяются антагонисты кальция. Чтобы уменьшить частоту сердечных сокращений используют бета-адреноблокаторы.

Симптоматическое лечение заключается в приёме антиаритмических и седативных лекарств, сердечных гликозидов и диуретиков.

Нельзя проводить лечение без консультации со специалистом. Препараты назначает только врач!

Если консервативная терапия не дала положительных результатов, пациенту назначают операцию. В особо тяжёлых случаях рассматривается вариант трансплантации сердца.

Методом лечения дисметаболической кардиомиопатии является также пересадка стволовых клеток. Стволовые клетки отличаются от остальных клеток организма тем, что не имеют определённых функциональных черт. Методика основана на их способности превращаться в клетки разных видов. Клетки вводятся внутривенно, попадают в сердце, распознают и заменяют собой повреждённые кардиомиоциты.

Прогноз

При тяжёлой форме дисметаболической кардиомиопатии определяется состояние левого желудочка. Если его мышечный слой значительно увеличен, орган сильно гипертрофирован, прогноз на 70% неблагоприятен: вероятно развитие сердечной недостаточности, фибрилляции желудочков.

Возможные осложнения

При развитии заболевания (если лечение не начато вовремя или не имеет положительных результатов), сердечная недостаточность усиливается и приводит к серьёзным осложнениям:

- асцит (скопление жидкости в полости брюшины, в лёгких, в тканях нижних конечностей);

- тромбоэмболия (образование в крови сгустков, затрудняющих кровообращение);

- дисфункция (недостаточность) сердечных клапанов;

- внезапная остановка сердца.

Что такое дисметаболическиая кардиомиопатия

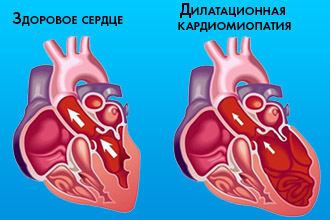

Дисметаболическая кардиомиопатия (КМП) относится к классу дилатационной КМП. Это поражение миокарда, связанное с длительным воздействием алкоголя, наркотиков, токсинов на организм, а также диабетом и патологией щитовидной железы.

Отдельной группой выступают генетические мутации, которые приводят к накоплению определенных веществ и нарушению работы тканей, в том числе, миокарда.

Лечение пациента с диагнозом дисметаболической кардиомиопатии требует внимательного подбора препаратов, а также четкого выполнения всех назначений лечащего врача.

Причины дисметаболической КМП включают:

Злоупотребление алкоголем, особенно если это длится долгое время и сопровождается недостаточным несбалансированным питанием;

Злоупотребление алкоголем, особенно если это длится долгое время и сопровождается недостаточным несбалансированным питанием;- Отравление определенными токсинами и тяжелыми металлами, что возможно на производстве;

- Употребление наркотических средств, таких как кокаин и амфетамин;

- Некоторые противоопухолевые препараты для лечения онкологических заболеваний;

- Инфекционные болезни, влияющие на миокард;

- Болезни накопления – нарушения обмена веществ вследствие избыточной продукции тканями разных соединений (амилоидоз, гемохроматоз, саркоидоз);

- Сахарный диабет;

- Болезни щитовидной железы;

Факторы риска, наличие которых усугубляет течение или провоцирует развитие кардиомиопатии:

- Отягощенный семейный анамнез (наличие кардиологических заболеваний среди близких родственников);

- Ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда;

- Ожирение, метаболический синдром;

- Артериальная гипертензия;

- Токсический зоб;

Основные жалобы и симптомы

Некоторые пациенты никогда не замечали симптоматики или каких-то необычных явлений со стороны своего самочувствия. Так бывает при сахарном диабете, который плохо контролируется или не отвечает на лечение. Избыточное количество глюкозы в крови не только разрушает капилляры, но и негативно воздействует на нервные окончания, вследствие чего происходит потеря чувствительности.

С течением времени, кардиомиопатия ослабляет сердце, проявляется миокардиодистрофия, приводящая к хронической сердечной недостаточности, признаки которой включают:

Одышка, в зависимости от стадии, при нагрузке и в покое;

Одышка, в зависимости от стадии, при нагрузке и в покое;- Усталость, вялость, непереносимость привычных нагрузок, утомляемость;

- Кашель, из-за накопления жидкости в плевральной полости;

- Набор веса вследствие задержки жидкости;

- Отеки лодыжек, степней, голеней, бедер, вплоть до всего тела;

- Набухание шейных вен;

- Накопление жидкости в брюшной полости, увеличение живота, появление пупковой грыжи;

- Перебои в работе сердца, ощутимые и приносящие психологический дискомфорт;

- Стенокардия.

Диагностика и лечение

Симптоматика дисметаболической кардиомиопатии не специфична, то есть характерна и для других патологий, а это значит, что необходимо тщательное лабораторное и инструментальное обследование.

Поскольку болезни обмена веществ связаны с нарушением в структуре генов, они проявляются в детском возрасте, и ими занимаются педиатр, детские генетик и кардиолог.

Дисметаболическую КМП взрослых ведут врачи общей практики, семейные доктора и кардиологи. Ниже будет идти речь о диагностических принципах выявления у совершеннолетних пациентов:

Анализ жалоб пациента;

Анализ жалоб пациента;- Сбор семейного анамнеза;

- Физикальное обследование;

- Лабораторные анализы;

- Рентген органов грудной клетки;

- ЭКГ;

- Суточное мониторирование по Холтеру;

- ЭхоКГ;

- Стрессовый тест;

- Коронарная ангиография;

- Биопсия миокарда;

- Генотипирование.

Последние два исследования особенно важны при метаболической кардиомиопатии. Анализ кусочка мышечной ткани позволяет понять причину развития заболевания, а также ее степень прогрессирования. Эта процедура безболезненная и наркоза не требует, выполняется при катетеризации камер сердца специальным зондом, который вводится в сосудистое русло пациента через бедренную артерию.

Генотипирование позволяет определить вероятность передачи болезни потомкам, а также выявить аномалии, которые привели к основному метаболическому заболеванию.

Последние клинические протоколы свидетельствуют о том, что КМП без симптоматики не требует лечения.

Терапия зависит от тяжести проявлений заболевания, а также от наличия фоновых и сопутствующих болезней, осложнений и возраста.

Цели медикаментозного лечения

Терапия основного заболевания;

Терапия основного заболевания;- Нормализация уровней электролитов крови. Микроэлементы поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, а также контролируют обмен и выведение жидкости, обеспечивают работу нервной и мышечной ткани. Нарушенные уровни натрия, калия, хлора свидетельствуют о дегидратации, сердечной недостаточности, артериальной гипертензии и других расстройствах работы организма.

Для коррекции микроэлементного состава крови прменяются блокаторы альдостероновых рецепторов.

- Подержка синусового ритма сердца с помощью антиаритмических препаратов;

- Снижение артериального давления до безопасных цифр комбинацией медикаментов – бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, антагонисты кальциевых каналов;

- Предотвращение образования кровяных сгустков с помощью двух медикаментов – антикоагулянтов, влияющей на систему белковых соединений плазмы, которые запускают тромбобразование и антиагрегантов, препятствующих «склеиванию» тромбоцитов;

- Выведение избыточного Натрия диуретическими препаратами, которые, таким образом понижают давление и убирают отеки;

- Урежение ЧСС и повышение эффективности сердечного выброса гликозидами, такими как дигоксин. Это растительный экстракт, который может оказаться токсичным при неправильном применении;

Необходимо начать позитивные изменения своей жизни, чтобы создать благоприятный фон для медикаментозного и хирургического лечения:

- Контроль симптоматики. Очень полезным и удобным как для пациента, так и для врача, является ведение дневника, в который ежедневно будет вноситься информация относительно жалоб, давления, пульса, количества выпитой и выведенной жидкости атак же принятых лекарств.

- Регулярные осмотры;

- Физическая активность, соразмерно функциональным возможностям организма. Даже обычная прогулка с собакой или пропуск пары остановок транспорта, чтобы дойти домой пешком, будет полезным;

- Прекращение курения. Применение никотиновых пластырей, жвачек, а также консультация психолога може сдлать период отмены более легким;

- Отказ от алкоголя;

- Отказ от употребления наркотических веществ. В этом помогут реабилитационные центры, которые предоставляют консультации нарколога, психотерапевта, а также обеспечивают заместительную терапию;

- Коррекция пищевых привычек с сокращением до минимума содержания соли и животных жиров в рационе;

Хирургические методы лечения

Ресинхронизирующая терапия – специальный имплант по типу кардиостимулятора координирует сокращения камер сердца при аритмиях, которые часто возникают при КМП.

Ресинхронизирующая терапия – специальный имплант по типу кардиостимулятора координирует сокращения камер сердца при аритмиях, которые часто возникают при КМП.- Установка кардиовертера-дефибриллятора – аппарата меньше спичечного коробка по размеру, который контролирует ритм сердца и при необходимости генерирует импульс, что его восстанавливает.

- Трансплантация сердца – это последний шанс для пациентов с кардиомиопатией и сердечной недостаточностью в финальной стадии. Это означает, что проводимое консервативное лечение больше не прогнозирует эффективности. Технически сложная операция, требующая пожизненного сопровождения препаратами, подавляющими иммунный ответ на чужеродные ткани.

Выводы

Прогноз на здоровье и трудоспособность при дисметаболической кардиомиопатии на ранних стадиях благоприятный, однако находится в нестойком равновесии, а значит, требует усилий для его поддержания. Регулярный медицинский контроль, выполнение назначений и поддержание здорового стиля жизни позволит пациенту прожить долгие годы без отягощения состояния.

Для подготовки материала использовались следующие источники информации.

Симптомы и лечение дисметаболической кардиомиопатии

Содержание:

- 1 Симптоматика

- 2 Диагностика

- 3 Лечение

- 4 Профилактика

Одним из заболеваний миокарда является кардиомиопатия. Она представляет собой серьёзное структурное и функциональное изменение сердечной мышцы. Нередко происхождение такого недуга остаётся неизвестным.

При этом всегда отсутствует какая-либо патология коронарных сосудов. Никакой гипертензии тоже нет. Однако функция сердечных желудочков страдает.

Одним из самых распространённых видов такого заболевания является дисметаболическая кардиомиопатия. Иначе её называют эндокринной.

Она появляется из-за того, что нарушается обмен веществ непосредственно в сердце. Как следствие:

- сбой в работе органа (особенно в способности сокращаться);

- дистрофия стенок.

Причинами эндокринной кардиомиопатии служат:

- ожирение;

- авитаминоз;

- эндокринные проблемы;

- эндогенные факторы в виде алкоголизма, наркомании;

- недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом.

Симптоматика

Эндокринная кардиомиопатия может появиться у пациентов в любом возрасте. Изначально заболевание может практически никак себя и не проявлять. Со временем появляются незначительные симптомы, на которые человек не обращает внимание. Когда степень кардиомиопатии усугубляется, пациенты начинают жаловаться на:

- серьёзные отёки ног;

- постоянные головокружения;

- частую слабость во всём теле;

- боли в области грудины;

- появившуюся одышку;

- частые обмороки;

- появление расстройства сна;

- возникновение приступов удушья;

- значительное увеличение живота.

Диагностика

Прежде чем поставить окончательный диагноз врач назначит диагностические исследования. Понять, что у пациента дисметаболическая кардиомиопатия помогут:

- опрос, когда доктор детально расспрашивает о том, если в семье родственники, страдающие болезнями сердца;

- далее происходит осмотр. В обязательном порядке выслушиваются сердечные тоны. Именно наличие и характер шумов могут рассказать о сердечных патологиях человека;

- проводятся биохимические лабораторные исследования крови. Важны такие параметры, как липидный спектр, маркеры наличия некроза миокарда, глюкоза сыворотки и электролитный состав крови;

- необходимы показатели исследования мочи. Они, как и результаты анализа крови, помогут увидеть функциональные показатели печени и почек;

- электрокардиография производится с целью выявления нарушений ритмов сердечной мышцы. Такое исследование поможет выявить влияние на этот процесс нервной системы;

- рентгенография грудной клетки способна обнаружить у пациентов с кардиомиопатией любой сложности увеличение отделов сердца слева. Это свидетельствует о наличии перегрузки на орган. Правда, нередко есть случаи, когда на результаты рентгенографии не показывают каких-либо патологий.

- УЗИ – это основная методика, которая позволяет выявить эндокринную карлиомиопатию;

- МРТ – исследование, которое проводится перед хирургическим вмешательством при этом заболевании. Оно помогает оценить все характеристики строения миокарда, а также обнаружить его изменения патологического характера.

Самостоятельно выявить у себя кардиомиопатию нельзя. Дифференцировать этот диагноз среди многообразия подобных болезней способен только профессионал. Необходимо обязательно записаться на консультацию к кардиологу.

Чтобы исключить генетические симптомы и болезни, нужно прийти на приём к специалисту-генетику. Аритмолог – ещё один профессионал, консультация которого необходима при подозрении на кардиомиопатию.

Лечение

Сложно и продолжительно необходимо избавляться от этого неприятного недуга. Связано это с тем, что патология может иметь сразу несколько этиологических причин. Поэтому лечение эндокринной кардиомиопатии состоит сразу из нескольких этапов:

- Устранения причин кардиомиопатии;

- Предотвращение дальнейшего ухудшения состояния сердечной мышцы.

Каждый пациент должен точно соблюдать мероприятия, которые прописаны врачом. Существуют и некоторые параметры, которые больной эндокринной кардиомиопатией в обязательном порядке обязан ликвидировать самостоятельно, чтобы в дальнейшем устранить болезнь.

Среди них – повышенная масса тела, исправление своего образа жизни, устранение вредных привычек, снижение физических нагрузок. Всё это нужно, чтобы нагрузка на сердечную мышцу стала меньше.

Это поможет значительно облегчить излечение от эндокринной кардиомиопатии.

Медикаменты при такой болезни назначаются в том случае, если симптомы ярко выражены. Прописывают обычно антикоагулянты, если есть нарушения ритма, а также адерноблакаторы. В случае планирования оперативного вмешательства, требуется приём антибиотиков.

Хирургическая операция назначается только в том случае, если медикаментозная терапия была неэффективна. Ведь последствием эндокринной кардиомиопатии – возможность развития внезапной смерти. Если же кардиомиопатия уже не поддаётся хирургическим коррекциям, стоит рассматривать вариант трансплантации.

Профилактика

Для предупреждения дисметаболической кардиомиопатии необходимо хотя бы раз в год приходить на консультацию и обследование к кардиологу. Если первые признаки болезни были замечены, то следует тут же начать лечение. При раннем выявлении кардиомиопатии результат от лечебной программы будет эффективным и благоприятным для дальнейшей жизни человека.

Дисметаболическая кардиомиопатия: диагностика, лечение

- Дополнительное образование:

- «Кардиология»

- ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии

- Контакты: scherbakova@cardioplanet.ru

Вследствие серьезных нарушений обмена веществ в сердце, наблюдается функциональное изменение органа, что приводит к дисметаболической кардиомиопатии. Данное заболевание сердца относится к вторичному типу кардиомиопатии и является следствием общих метаболических (процесс обмена веществ) сбоев в организме. Дистрофические изменения в сердечной мышце влияют на основные функции сердца: возбудимость, сократимость, проводимость и автоматизм. Развивается процесс эндотоксикоза, который способствует разрушению тканей главного органа. Именно поэтому дисметаболическая кардиомиопатия имеет второе название — эндокринная кардиомиопатия. Течение болезни на ранних стадиях выявить сложно, так как проходит бессимптомно.

Диагностируется заболевание чаще всего у молодых людей, которые занимаются спортом. И развивается в связи с высокими физическими нагрузками, приемом гормональных средств, дефицитом витаминов в организме, эндокринными перебоями, воспалением в ЖКТ, злоупотреблением спиртным и наркотическими средствами.

Причины возникновения

Дисметаболическая кардиомиопатия начинает проявляться от накопленных в организме эндогенных токсических веществ. Наблюдается дисфункция миокарда и остальных органов. Эндогенная интоксикация (эндотоксикоз) возникает на фоне первичных болезней:

- лишний вес;

- дефицит витаминов в организме;

- дисфункция эндокринной системы;

- алкоголизм и наркомания;

- заболевания ЖКТ;

- сахарный диабет;

- продолжительное физическое напряжение;

- генетическая предрасположенность;

- климакс.

Известно, когда организм получает необходимое количество кальция, сердечная мышца продолжает работать без изменений, в обычном режиме. Он влияет на качественное проведение импульсов. Поэтому одной из основных причин появления дисметаболической кардиомиопатии считается неполноценное питание.

Симптомы

Болезнь может долгое время не проявляться. На ранней стадии выявить кардиомиопатию довольно сложно. Только пройдя диагностическое обследование ЭКГ, кардиолог сможет подтвердить наличие недуга. Дисметаболическая кардиомиопатия может проявиться в любом возрасте, после длительной физической активности. Со временем количество и длительность симптомов увеличиваются:

- отечность нижних конечностей;

- слабость во всем теле;

- боли в правом боку;

- частые головокружения и обмороки;

- бессонница;

- одышка;

- учащенное сердцебиение.

Последняя стадия заболевания крайне опасна для пациента, так как наблюдается застой крови в большом круге кровообращения, увеличение печени (гепатомегалия), а следовательно и живота.

Диагностика

Установить точный диагноз больного, врач может только после проведения полного обследования. Вначале пациент рассказывает специалисту о наличии приобретенных заболеваний, возможных наследственных. Затем больного осматривают и прослушивают у него сердечные ритмы, дабы зафиксировать перебои, которые могут указывать на возникновение патологии.

Пациент также проходит исследования электрокардиографии, ультразвуковые, рентгенографии, благодаря которым можно зафиксировать нарушения в работе важного органа, его структурные изменения и обнаружить дисметаболическую кардиомиопатию.

С помощью клинических анализов крови и мочи распознается степень развития некроза в мышечной ткани сердца, анализируется функция почек.

Иногда во время процесса диагностики возникают некоторые затруднения из-за отсутствия видимых признаков болезни. В таком случае больному потребуется сделать магнитно-резонансную томографию и записаться на консультацию к эндокринологу, аритмологу и генетику.

Лечение

Эндокринная кардиомиопатия вызывает необратимые изменения в сердце и организме в целом. Лечение может замедлить развитие заболевания: устранит причины, которые приводят к изменению тканей миокарда. Благодаря физическим упражнениям и рациональному питанию избавляются от некоторых причин возникновения патологии.

При видимых проявлениях кардиомиопатии применяется медикаментозная терапия. Пациенту выписывают поливитамины, препараты магния и калия, блокаторы кальциевых каналов (расслабляют мышцы предсердий и желудочков во время заполнения сердца кровью).

Для уменьшения давления на сердце и снижения свертываемости крови больному назначают бета-адреноблокаторы и антикоагулянты.

Когда консервативное лечение не приносит должных результатов, проводят хирургическое вмешательство. Бывают случаи, когда операция — единственный выход в сложившейся ситуации, который может продлить жизнь пациенту, так как на поздней стадии риск летального исхода увеличивается в несколько раз. Поэтому, чем раньше выявлена болезнь, тем лучше для самого больного.

Профилактические меры

Лучше предупредить заболевание, нежели его лечить. Поэтому раз в год, при наличии одной из вышеперечисленных причин заболевания, необходимо проходить обследование у кардиолога.

Это даст возможность выявить генетическую предрасположенность к сердечным заболеваниям, и своевременно начать лечение. На ранних стадиях лечение более эффективно, имеет благоприятный исход для человека.

Немаловажную роль в профилактике кардиомиопатии играет здоровый образ жизни, систематическое лечение хронических заболеваний, избавление от лишнего веса, если таковой имеется.

Осложнения и прогноз

Проявляющиеся осложнения значительно ухудшают прогноз болезни. В конечностях, сердце, легких и животе начинает скапливаться жидкость, возникает сердечная недостаточность, аритмия, дисфункция клапанов, возможна остановка сердца. Однако точный прогноз пациенту врач может дать после изучения состояния левого желудочка, от которого зависит исход заболевания в целом.

Не пренебрегайте своим здоровьем, регулярно ходите на прием к лечащему врачу. Помните о профилактических мероприятиях, которые имеют большое значение в исходе заболевания.

Дисметаболическая кардиомиопатия: причины, симптомы, лечение, прогноз

Дисметаболическую кардиомиопатию называют также эндокринной. Она является заболеванием сердечной мышцы. В большинстве случаев патология носит вторичный характер. К лечению приступают после полноценной диагностики. Сначала проводят медикаментозную терапию, а при необходимости прибегают к хирургическому лечению.

Общая характеристика

Патологию относят к миокардиодистрофии. Она значительно отражается на сердце и его важнейших функциях – сократимости, проводимости, возбудимости, автоматизме. Наиболее сильно патология отражается на участках сердца, имеющих большое количество сосудов.

Все эти изменения приводят к расширению сердца и растягиванию его полостей. Сила сокращения снижается, поэтому сердце пытается компенсировать ее утолщением стенки. На фоне таких нарушений наблюдается отложение липидов в эндокарде.

Дисметаболическую кардиомиопатию относят к второстепенным патологиям. В основе ее этиологии лежат патологические нарушения гомеостаза. Они вызывают эндотоксикоз, запускающий разрушение сердца.

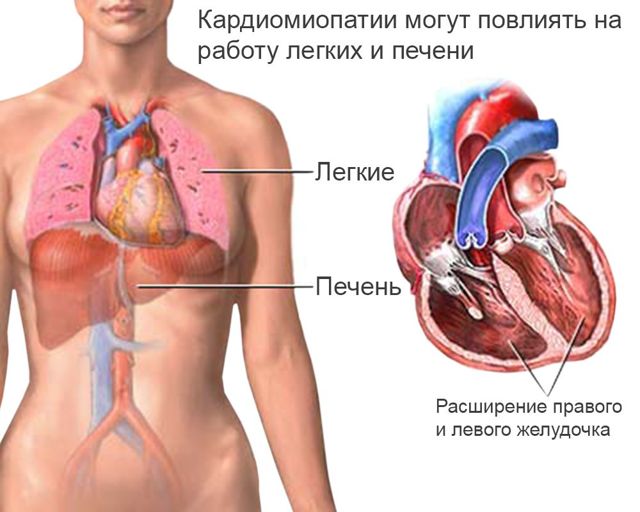

Эндокринная кардиомиопатия негативно отражается на состоянии не только сердца, но и других внутренних органов. Под удар попадает печень и почки.

Причины

Дисметаболическая кардиомиопатия может возникнуть на фоне следующих факторов:

- ожирения;

- алкоголизма или наркомании (эндогенные факторы);

- эндокринных нарушений;

- авитаминоза;

- патологий желудочно-кишечного тракта.

В группе риска находятся молодые люди, профессионально занимающиеся спортом.

В зависимости от причин возникновения дисметаболическая кардиомиопатия может быть идиопатической или наследственной. В первом случае точную причину выяснить не удается. Патология наследственной формы поддается лечению тяжелее.

Людям из группы риска необходимо регулярно обследоваться у кардиолога и вести правильный образ жизни. При соблюдении профилактических мер можно избежать болезни либо обнаружить происходящие изменения на ранней стадии.

Начальная стадия заболевания нередко протекает бессимптомно. В таком случае признаки патологии можно выявить только посредством инструментальной диагностики (электрокардиографии).

При значительном ухудшении состояния сердечной мышцы заболевание проявляется следующими признаками:

- одышкой;

- удушьем;

- тяжестью в ногах, отечностью;

- вялостью;

- слабостью;

- нарушениями сна;

- повторяющимися обмороками;

- учащением сердцебиения;

- загрудинными болями сжимающего характера.

Симптомы дисметаболической кардиомиопатии на начальной стадии в большинстве случаев проявляются только после физических нагрузок. По мере прогрессирования болезни они возникают даже в состоянии покоя. Наиболее сильны проявления патологии, когда пациент находится в лежачем положении.

В запущенных случаях наблюдается гепатомегалия (увеличенная печень). Такое состояние сопровождается болями и ощущением тяжести в правом подреберье. Возможно увеличение объема живота, связанное со скоплением жидкости (асцитом). Из-за застоя кровообращения и нарушений в работе сердца одышка усиливается. Наблюдается нарушение ритма.

Диагностика

Диагностика дисметаболической кардиомиопатии начинается со стандартного осмотра и сбора анамнеза. Специалист в обязательном порядке уточняет наличие сердечно-сосудистых заболеваний в семье. При выслушивании сердечных тонов выявляются шумы – первый признак нарушений.

Дальнейшая диагностика осуществляется посредством клинических и инструментальных исследований:

- Анализ крови на биохимию. Особенно важна оценка липидного спектра, электролитного состава крови, глюкозы сыворотки. С помощью такого анализа возможно выявление маркеров некроза миокарда.

- Анализ мочи. Это исследование позволяет получить общую картину, оценить функциональные показатели различных органов. Особый интерес представляют печень и почки.

- Электрокардиография. При дисметаболической кардиомиопатии на кардиограмме обнаруживают признаки нарушения ритмов сердечной мышцы. Исследование позволяет также выявить связь этого процесса с нервной системой и влияние на нее.

- Ультразвуковое сканирование. Эта диагностическая мера является основной для выявления патологии эндокринного происхождения.

- Магнитно-резонансная томография. К такому сканированию обычно прибегают при необходимости хирургического вмешательства. Томография с высокой точностью визуализирует строение миокарда, что позволяет эффективно оценить его характеристики и патологические изменения.

- Рентген грудной клетки может выявить перегрузку органа. Об этом свидетельствуют увеличенные отделы сердца с левой стороны. В некоторых случаях рентген не информативен.

Подтвердить диагноз можно только после комплексного обследования. Такой подход важен для постановки точного диагноза и дифференциации болезни от прочих патологий со схожими клиническими проявлениями.

Лечение дисметаболической кардиомиопатии

Медикаментозная терапия

При данной патологии уместно консервативное лечение. Эффективен прием следующих средств:

- блокаторы кальциевых каналов способствуют расслаблению миокарда в диастолу, обычно назначают Дилтиазем;

- β–блокаторы необходимы для снижения частоты сердечных сокращений, наиболее эффективен прием Метопролола и Атенолола;

- препараты калия и магния: комплексным действием обладают Аспаркам и Панангин;

- антикоагулянты: обычно прибегают к ацетилсалициловой кислоте, которая разжижает кровь и снижает ее свертываемость;

- диуретики;

- антиаритмические препараты;

- сердечные гликозиды;

- седативные препараты.

В медикаментозное лечение может быть включена антибактериальная терапия. Обычно такая мера требуется в качестве подготовки к оперативному вмешательству.

Поскольку патология является вторичным заболеванием, параллельно следует лечить и болезнь, вызвавшую ее.

Коррекция образа жизни

Для успешности лечения при следует скорректировать свой ежедневный образ жизни. Такая мера должна быть направлена на разгрузку сердечной мышцы. Важно придерживаться следующих правил:

- нормализовать свой вес;

- отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет;

- питаться правильно и рационально;

- придерживаться умеренных физических нагрузок.

Хирургическое лечение

К оперативному вмешательству прибегают только в случае неэффективности консервативного лечения. Хирургическое вмешательство может потребоваться также при развитии серьезных осложнений. Такой подход необходим из-за риска внезапной смерти.

В отдельных случаях операция также не приносит должного результата, поэтому приходится прибегать к крайней мере – трансплантации сердца.

При несвоевременном лечении прогноз неблагоприятен. При нарастающих признаках сердечной недостаточности и поражении различных органов существует риск летального исхода. Он наблюдается у 70% пациентов с тяжелой формой патологии. Наибольшая вероятность летального исхода имеется при сильном расширении и гипертрофии левого желудочка.

Прогноз благоприятен, если дисметаболическая кардиомиопатия была выявлена на ранней стадии. В таком случае грамотная медикаментозная терапия и коррекция образа жизни позволят остановить прогрессирование болезни.

Патология может вызывать различные осложнения:

- Аритмия. Тяжесть таких нарушений может быть различной и зависит от прогрессирования основной патологии.

- Скопление жидкости. Такое осложнение может затрагивать нижние конечности и различные органы. Под ударом могут оказаться живот, легкие, сердце.

- Внезапная остановка сердца.

- Сердечная недостаточность.

- Нарушение функциональности клапанов сердца. В результате таких изменений они не способны удержать ток крови, потому она возвращается в полость миокарда.

Дисметаболическая кардиомиопатия имеет эндокринное происхождение и негативно сказывается на структуре и работе сердца и других органов. В большинстве случаев достаточно медикаментозного лечения и коррекции образа жизни, но иногда приходится прибегать к оперативному вмешательству.