Красные кровяные тельца (или эритроциты) — наиболее многочисленные клетки крови. Особое устройство мембраны позволяет им захватывать молекулы кислорода в капиллярах легких и транспортировать его к тканям и органам. Однако при определенных патологиях структура оболочки эритроцитов становится менее устойчивой и легко разрушается. Такие изменения приводят к значительному уменьшению количества красных телец в крови и последующему нарушению кислородного обмена в тканях организма.

Способность мембран красных клеток крови противостоять разрушению под воздействием неблагоприятных факторов получила название резистентность. Особое значение при диагностике заболеваний имеет осмотическая резистентность (ОРЭ) — сохранение устойчивости оболочки клетки в условиях изменения концентрации растворенных солей в окружающей ее среде.

Методика измерения осмотической резистентности

Тест на определение резистентности эритроцитов

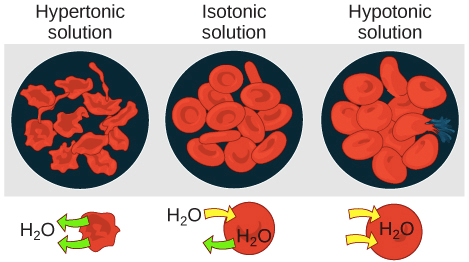

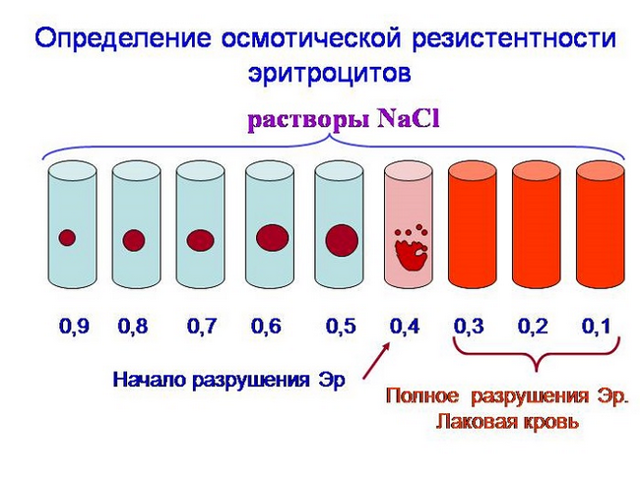

Клетки крови способны нормально функционировать в изотоническом растворе (содержание ионов NaCl не превышает 0,85%). Такая концентрация NaCl соответствует количеству ионов соли в сыворотке крови. Те растворы, которые содержат большее количество солей, называются гипертоническими, а меньшее — гипотонические. Мембраны клеток, помещенных в такие растворы, быстро разрушаются.

Эритроциты здорового человека способны выдерживать изменения осмотического давления, то есть обладать прочной оболочкой. Для определения стойкости мембран клеток крови используют следующую методику:

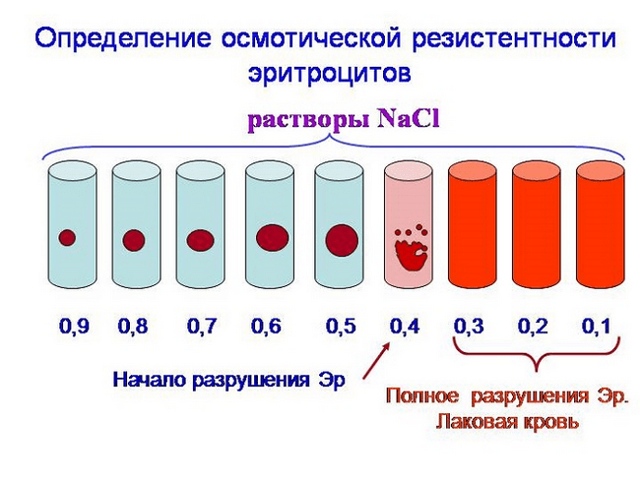

- В пробирки помещается раствор NaCl c разной степенью концентрации (начиная от самой большой — 0,7%, до наименьшей — 0,22%);

- В каждую пробирку добавляется небольшое количество крови (не более 0,02 мл);

- В течение следующего часа пробирки держат при температуре в 22-23°C;

- Полученные растворы центрифугируют и по цвету содержимого высчитывают примерное время начала разрушения клеток крови и момент их полного гемолиза;

Чуть розовый раствор свидетельствует о том, что эритроциты только начали разрушаться, тогда как ярко-красный цвет — знак того, что произошел полный распад клеток.

При помощи этого анализа определяют минимальную и максимальную осмотическую резистентность кровяных телец. Максимальная соответствует тому значению содержания NaCl, при котором происходит полное разрушение клеток крови. Минимальная же определяется тем количеством, при котором клетки разрушаются меньше всего.

Подготовка к процедуре. Нормальные значения резистентности

Пробирка с антикоагулянтом — важный момент при определении резистентности

Расчет значений осмотической резистентности позволит определить причину нехватки эритроцитов в крови пациента. Для проведения анализа кровь берется из вены и сразу же помещается в пробирку с антикоагулянтом, чтобы избежать ее свертывания. В каких-либо особых приготовлениях перед сдачей анализа нет необходимости — пациент может не менять привычный ему режим питания.

Для взрослого человека нормальными показателями являются следующие значения:

- минимальная резистентность — не выше 0,48%;

- максимальная — не ниже 0,32%

Следует помнить, что у маленьких детей показатели устойчивости значительно выше, чем у взрослых пациентов, в то время как у пожилых — немного ниже нормы.

Гемолиз крови, вызванный патогенными микроорганизмами

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на достоверность данных анализа:

- недавнее переливание крови;

- присутствие во взятом образце патогенных микроорганизмов, которые вызывают гемолиз клеток;

- некоторые заболевания, при которых количество зрелых эритроцитов в крови минимально (тяжелые формы анемии);

- наконец, человеческий фактор — неосторожное обращение с наполненными пробирками может привезти к преждевременному гемолизу;

Если вышеперечисленные причины отсутствовали, а результат анализа выходит за пределы нормы, то можно говорить о серьезном заболевании, за которым последуют значительные нарушения обмена веществ в организме.

Отклонения от стандартных показателей

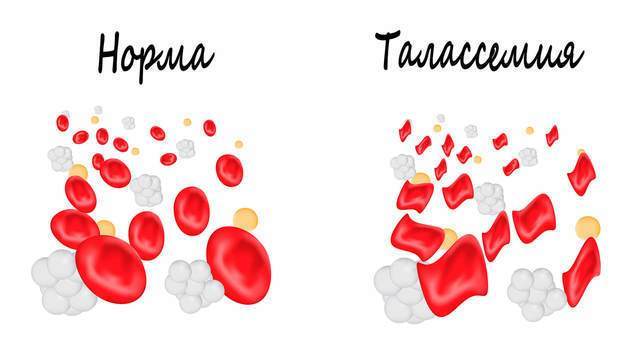

Талассемия как причина снижения резистентности

ОРЭ менее 0,33% развивается в следующих ситуациях:

- значительные кровопотери;

- при талассемии (наследуемое заболевание, при котором нарушен синтез белков, входящих в состав гемоглобина);

- при спленэктомии (удалении части селезенки — органа, активно участвующем в процессах кроветворения);

- при полицитемии (нарушение функций кроветворных клеток костного мозга);

Резистентность более 0,48% связана с такими заболеваниями как:

- наследственная гемолитическая анемия (передающаяся по наследству патология, при которой организм активно разрушает свои же клетки крови);

- гемолитическая анемия новорожденных (диагностируется в течение первых дней жизни младенца. Может быть как наследственной, так и приобретенной);

- отравление солями тяжелых металлов;

Как правило, отклонения от нормальных показателей резистентности сигнализируют о сбоях в работе организма, причем чаще всего диагностируемые патологии носят наследственный характер.

Предотвращение снижения ОРЭ

Консультация генетика для профилактики наследственной патологии

Как правило, причиной снижения резистентности клеток становятся наследственные заболевания.

Пациенты, столкнувшиеся с такой проблемой, могут обратиться к генетику, чтобы рассчитать возможность появления такого же заболевания у их детей.

В остальных случаях профилактика снижения плотности мембраны клеток крови сводится к ведению здорового образа жизни, отсутствию вредных привычек, созданию наиболее благоприятных условий для процесса кроветворения.

Признаки снижения резистентности клеток крови

Снижение аппетита — один из симптомов заболевания

Еще до проведения анализа, пациент может найти у себя признаки снижения устойчивости мембран кровяных телец. Вот основные проявления подобного отклонения:

- Сонливость;

- Угнетенное состояние;

- Значительное снижение массы тела;

- Анемичность слизистых оболочек;

- Повышенная температура тела;

- Отсутствие интереса к еде;

Перечисленные симптомы должны стать серьезным поводом для беспокойства. При их обнаружении следует немедленно записаться на прием к врачу и пройти полное обследование. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее можно будет начать лечение и тем меньший вред будет нанесен организму.

Зависимость устойчивости мембраны от формы кровяных телец и их возрастных изменений

Серповидноклеточные эритроциты с низкой плотностью мембраны

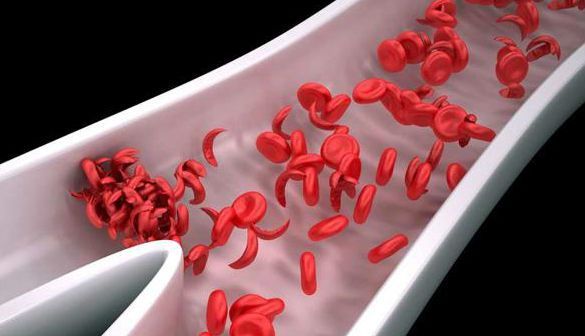

Плотность мембраны зависит не только от возраста клеток, но и от их формы. Сформировавшийся эритроцит приобретает вид двояковогнутого диска, однако также могут встречаться и дегенеративные формы эритроцитов: сферические, звездчатые, полулунные, серповидные и т.д.

Для разных заболеваний характерны свои изменения клеток крови.

К примеру, при серповидно-клеточной анемии развиваются серповидные эритроциты, талассемия характеризуется появлением овальных клеток, большинство видов анемий проявляют себя появлением сфероцитов — эритроцитов сферической формы.

Нормальную устойчивость мембраны имеют лишь эритроциты в форме двояковогнутого диска. Красные клетки крови другой конфигурации менее жизнеспособны — их резистентность составляет 0,4-0,6% при обычных показателях в 0,32-0,48%.

Кроме того, такие клетки, как правило, не способны качественно выполнять свои функции. Из патологических форм чаще всего встречаются овальные эритроциты.

Такие клетки можно наблюдать не только при болезнях крови, но и у полностью здоровых людей, поскольку, чем старше становятся эритроциты, тем более округлыми они становятся.

Двояковогнутый диск — наиболее устойчивая форма эритроцита

Таким образом, наиболее устойчивыми клетками являются молодые, недавно сформировавшиеся эритроциты, отличающиеся наиболее выраженной дисковидной формой.

Методика расчета осмотической устойчивости нередко применяется при обнаружении гемоглобинопатии и прочих заболеваний крови и отличается эффективностью и простотой. Наиболее часто его применяют для обнаружения гемолитической анемии и онкогематологии (в том числе и у новорожденных).

Осмотическая резистентность эритроцитов

Осмотическая резистентность эритроцитов — показатель устойчивости эритроцитов к осмотическому давлению. Стойкость ККТ определяется только путем диагностических мероприятий. Превышение или понижение нормы будет свидетельствовать о развитии определенного патологического процесса, а потому показатель следует всегда контролировать.

Осмотическая резистентность эритроцитов имеет свои минимальные и максимальные значения:

- максимум — воздействие гипотонического раствора натрия хлорида, когда в течение трех часов происходит гемолиз совершенно всех клеток;

- минимум — воздействие вещества другой концентрации, при которой происходит разрушение только минимально устойчивых клеток.

Следует отметить, что осмотическая резистентность эритроцитов будет зависеть от их возраста. Самая большая устойчивость у молодых ККТ как у самых плоских.

Определение осмотической резистентности эритроцитов осуществляется следующим образом:

- используется несколько стеклянных пробирок, в которые заливается раствор натрий хлорида разной концентрации — чаще всего от 0,7 до 22 %;

- в пробирки с раствором добавляют образцы крови, но только в одинаковом количестве;

- образцы помещают в условия комнатной температуры на 60 минут;

- по истечении срока пробирки с образцами центрифугируют;

- полученный после этого окрас жидкости будет указывать на показатели осмотической стойкости эритроцитов.

Если окрас жидкости розовый, это говорит о минимальной концентрации, а вот ярко-красный цвет будет говорить о максимальной. Норма для сферической резистентности эритроцита составляет 0,32–0,44 процента раствора натрия хлорида.

Осмотическая резистентность эритроцитов

Осмотическая резистентность эритроцитов

Норма для взрослого человека следующая:

- максимальная устойчивость — норма 0,32–0,34 %;

- минимальная осмотическая резистентность эритроцитов — 0,46–0,48 %.

Если норма не соблюдается, то есть показатели выше или ниже, это может свидетельствовать о развитии определенного патологического процесса в организме. Даже незначительное отклонение от нормы может указывать на довольно тяжелые патологические процессы в организме, поэтому осмотическое давление нужно обязательно контролировать.

Норма показателей может нарушаться вследствие определенных заболеваний как острого, так и хронического типа. Максимальные показатели резистентности могут наблюдаться в следующих случаях:

- атеросклероз;

- злокачественные новообразования в желудочно-кишечном тракте;

- талассемия;

- полицитемия, но только в некоторых случаях;

- спленэктомия;

- гемоглобинопатия;

- гемоглобиноз;

- застойная желтуха;

- врожденные заболевания крови;

- системные и аутоиммунные патологии.

Минимальная осмотическая резистентность может быть следствием таких патологических процессов:

- железодефицитная анемия;

- гемолитическая анемия у новорожденных;

- отравление тяжелыми металлами;

- обширная интоксикация организма;

- наследственная форма гемолитической анемии.

Небольшое отклонение от нормы может быть обусловлено такими заболеваниями:

- лейкоз;

- цирроз печени;

- туберкулез.

Предрасполагающие факторы для снижения устойчивости ККТ:

- выработка шарообразных эритроцитов — генетическое отклонение;

- завершение жизненного цикла ККТ, что приводит к шарообразной форме;

- сердечно-сосудистые заболевания.

Определить, что именно привело к такому нарушению, можно только путем диагностических мероприятий. Поводом для начала обследования будет соответствующая клиническая картина.

Клиническая картина будет носить общий характер. Специфических симптомов, которые будут характерны только отклонению от нормы резистентности ККТ, нет.

Может присутствовать симптоматика такого характера:

- бледность кожных покровов;

- снижение веса без видимой причины;

- повышенная утомляемость и нарастающая слабость, что будет больше похоже на синдром хронической усталости;

- плохой аппетит;

- сонливость;

- обострение хронических заболеваний.

При наличии клинической картины нужно обращаться к врачу. Первоначально это врач общей практики, то есть терапевт. Далее обследованием занимаются гематолог и смежные специалисты.

Если диагностически будет установлено, что показатели ниже или выше допустимых, в обязательном порядке нужно проходить лечение, так как большая часть этиологических факторов представляет опасность не только для здоровья, но и для жизни пациента.

Лечение будет полностью основываться на первопричинной патологии. Терапевтические мероприятия могут быть как консервативными, так и радикальными. Прогноз носит исключительно индивидуальный характер.

Исследование структурно-функционального состояния мембран эритроцитов студентов для повышения общей резистентности организма

В ходе исследований получены новые научные сведения, которые позволят разработать, апробировать и внедрить в Университете методику комплексной оценки и контроля здоровья студентов. Для повышения общей резистентности организма проведены исследования по оценке уровня здоровья студентов.

Установлено, что студенты 1-го курса подвержены дезадаптации и в социальном плане подвержены воздействию негативных факторов общественной жизни, что сказывается на структурно-функциональном состоянии мембран эритроцитов. Отмечена низкая устойчивость мембран эритроцитов и повышение проницаемости мембран эритроцитов, увеличение гемолиза и низкая активность каталазы по сравнению со студентами 4-курса.

Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед обществом и государством, поскольку студенты являются одной из представительных групп молодежи страны.

Студенты это наиболее динамичная общественная группа, находящаяся в периоде формирования социальной и физиологической зрелости, которая быстро адаптируется к факторам социального и природного окружения, и вместе с тем подверженная высокому риску нарушений в состоянии здоровья 1.

Специфические условия учебной деятельности, быта и образа жизни студентов ВУЗов отличают их от других категорий населения и делают эту группу уязвимой в социальном плане, подверженной воздействию негативных факторов (высокие информационные нагрузки, психоэмоциональное напряжение в процессе учебной деятельности, гиподинамия, нарушение режима питания и др.

) Эти факторы способствуют развитию дезадаптации, обострению скрытых патологических процессов, негативно отражающихся на здоровье студентов.

Для того чтобы определить индивидуальные механизмы адаптации к образовательному процессу в ВУЗе необходимо регулярное проведение комплексного исследования психологического, психофизиологического здоровья и функционального состояния студентов 2.

Проблема профилактики основных социально-значимых заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения относится к числу приоритетных задач общества и государства.

Важное значение при этом отводится программам охраны здоровья, связанным с совершенствованием внешних условии жизнедеятельности человека.

Речь идет обо всей совокупности факторов, формирующих среду обитания и развития индивида и общества: природных, социальных, климатических, психоэмоциональных и др. Без решения данной группы вопросов невозможно эффективное формирование здорового образа жизни молодого поколения 3.

Здоровье человека на 50 % и более определяется образом жизни, который человек для себя выбирает в соответствии со своими психофизиологическими индивидуальными особенностями, со своими убеждениями, привычками.

Здоровье человека и поведенческие привычки, влияющие, на него, формируются в основном в детском и подростковом возрасте.

В ситуации, когда известно, что многие факторы, влияющие на здоровье, управляемые самим человеком, возрастает роль формирования у школьников навыков и привычек здорового образа жизни (ЗОЖ).

Поэтому успехи в обеспечении здоровья, безопасности жизни могут быть достигнуты только с помощью создания системы общегосударственных, межведомственных профилактических мероприятий среди подрастающего поколения и, прежде всего, с помощью системы эффективного гигиенического обучения и воспитания молодежи 4, 5.

Одной из основных задач государства в сфере образования является всесторонняя забота о здоровье и физическом воспитании и развитии учащихся и студентов.

Решение этой задачи связано с формированием культуры здоровья у всех субъектов образовательного процесса.

Здоровье при этом рассматривается как цель и условие качественного обучения основа самоактуализации, достижения жизненного успеха и как критерий деятельности образовательного учреждения 6.

Анализ литературы свидетельствует о наличии значительного количества исследований, посвященных, в основном, изучению состояния здоровья студентов и детерминации его социально-бытовыми факторами, условиями обучения, медицинским обслуживанием.

Практически нет масштабных перспективных исследований, посвященных организации и созданию новых структур в учреждениях образования различного уровня по формированию и сохранению здоровья студентов; не описаны социальные программы, направленные на сохранение и формирование здоровья студентов на всех уровнях власти, не учтена их эффективность и перспектива 7, 8.

В последнее десятилетие экологические и производственные факторы, стрессы, все чаще оказывают повреждающие действие на организм. Стресс является ведущим фактором патогенеза большинства сомато-висцеральных расстройств, приводящих к появлению патологии эндокринной системы.

При нарушениях эндокринной системы нарушается обмен веществ и приводит к ряду заболеваний, такие как анемия, диабет и др. Анемия занимает первое место в структуре заболеваемости в Казахстане.

При анемии возникают нарушения антиоксидантного статуса, и развивается окислительный стресс, приводящий к деструкции мембран эритроцитов, что вызывает нарушение основной функции эритроцитов доставки кислорода к тканям организма.

В связи с этим представляется актуальным изучение особенностей иммунно-гормонального статуса, функционального и психоэмоционального состояния студентов и поиска возможных путей коррекции вызванных нарушений 9, 10.

Решение поставленных данных задач полностью согласуется с приоритетами государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Казахстан» на 2011–2015 гг., где одной из основных задач установлено сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.

Материалы и методы исследований.Объектомисследований являлись студенты первого и четвертого курса. Исследования проводились на начало и конец семестра. Проведены исследования структурно-функционального состояния мембран эритроцитов для повышения общей резистентности организма студентов.

Цели исследования: исследовать структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов студентов.

Методы исследования:Осмотическую резистентность эритроцитов определяли по степени гемолиза в растворах NaCl различной концентрации (0,35- 0,9 г/100мл) при режиме инкубации 20 мин при 370С. Уровень гемолиза клеток рассчитывали в процентах по отношению к 100 % гемолизу, вызванному 0,1 г/100мл раствором Na2CO3.

Проницаемость эритроцитарных мембран (ПЭМ) для анионов определяли по методу (Колмаков В. Н., Радченко В. Г.) Значение определения проницаемости эритроцитарных мембран (ПЭМ) в диагностике хронических заболеваний печени.

Активность каталазы мембран эритроцитов определяли по методу (Королюк М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г., Токарев В. Е.).

В процессе реализации Проекта соблюдены принципы гуманности, изложенные в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, в соответствии с «Правилами проведения работ на людях». Соблюдение принципов научной этики обеспечены научным руководителем Проекта на основании заявления о недопущении фабрикации научных данных, фальсификации, плагиата, ложного соавторства.

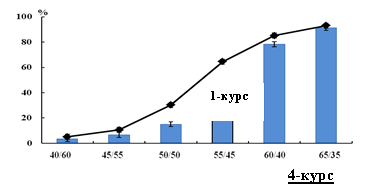

Результаты исследований и обсуждение.Исследовалась осмотическая резистентность биологических мембран студентов1 группы (4 курс). Гемолиз эритроцитов усиливается по мере снижения осмолярности среды инкубации, достигая максимального значения в 0,35 г/100 мл NaCl — 78,6 %.

Показатели осмотической резистентности в группе студентов 1-курса выявили некоторое снижение осмотической стойкости эритроцитов к гемолизу. Так, в среде инкубации 0,35 и 0,45 г/100 мл NaCl величина выхода гемоглобина увеличилась на 3,8 % и 7,2 % соответственно по сравнению с показателями студентов 4-курса.

Более значительное снижение осмотической резистентности наблюдалось в 0,4 г/100 мл NaCl, где гемолиз усилился на 14,3 % в группе студентов 1-курса относительно студентов 4-курса.

Далее исследовалась проницаемость эритроцитарных мембран студентов 4-го курса. Выявлено, что проницаемость мембран усиливается при помещении эритроцитов в растворы мочевины и физраствора с соотношением 60/40 и 65/35, достигая своего максимального значения: 75,8 % и 86,4 % соответственно.

Проницаемость мембран эритроцитов студентов 1-курса была значительно повышена почти во всех концентрациях инкубационных сред (рисунок 1).

Рис. 1. Изменение проницаемости мембран эритроцитов студентов.Примечание: по оси ординат: величина гемолиза, %; по оси абсцисс: соотношение мочевина/физраствор, %.

При инкубации клеток в средах с соотношением мочевины и NaCl 45/55 и 50/50 выход гемоглобина из эритроцитов повысился на 3,4 % и 15,2 %, достигнув максимального повышения в растворе с концентрацией мочевины 55 % (соотношение мочевины и NaCl 55/45) на 25,6 % относительно величин гемолиза эритроцитов студентов 4-курса. Дальнейшее повышение содержания мочевины (соотношение мочевины и NaCl 60/40 и 65/35) приводит к некоторому повышению ПЭМ, но при этом гемолиз эритроцитов на 6,9 % и 2 % ниже такового в группе студентов 4-курса.

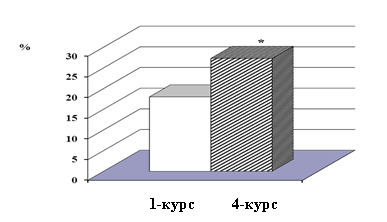

Активность каталазы оценивали по количеству разрушенной перекиси водорода в растворе и выражали в процентах.

Активность фермента каталазы в мембранах эритроцитов студентов 1-курса понижена на 8,6 % по сравнению со студентами 4-курса (рисунок 2).

Рис. 2. Активность каталазы студентов 1,4-курсов.По оси ординат: величина активность каталазы, %; по оси абсцисс: группы студентов, * — p

Осмотическая устойчивость эритроцитов

Обычно перед проведением лабораторных исследования больному необходима подготовка. Но диагностика методом ОРЭ не подразумевает специального режима питания, отказа от чего-либо. Сама процедура заключается во взятии пункции крови из вены, которая набирается в пробирку с гепарином. Если после этого у пациента появилась гематома, для её удаления нужно применить согревающий компресс. Следует уточнить, что исследование также имеет минусы, среди них:

- Длительность выполнения.

- Трудоёмкость.

Существуют разные модификации исследования ОРЭ:

- Визуальный способ Лимбека и Рибьера. Во время диагностики по 20 мл. капилярной крови добавляют в пробирки, где имеется по 10 мл. раствора NaCL. Далее смесь нужно выдержать один час, в это время в комнате должна быть температура не меньше 15 и не больше 25 градусов. После используют цетрифугирование на протяжении трёх минут, при 2000 об/мин. Завершив эти действия, лаборант приступает к определению максимального, минимального уровня резистентности. Этот метод заключается в использовании немалого количества крови, характеризуется низкой точностью, а также не следует общепринятым нормативам.

- Колориметрический – подразумевает прямое определение концентрации гемоглобина, который выходит из эритроцитов во время гемолиза. В пробирки, куда заблаговременно был добавлен раствор NaCl, добавляют эритроциты, а после гемометром Сали устанавливают концентрацию гемоглобина. Затем чертят кривую гемолиза. Способ имеет такие же недостатки, как и предыдущий.

- Метод Л.И.Идельсона. Берут пару пробирок, куда предварительно добавляют по две капли гепарина, а после по 1,5 мл. крови из вены. Одну смесь изучают сразу, а второй дают постоять сутки в термостакане, температура в котором должна быть 37 градусов. Так, для первой диагностики, берут 14 цетрифужных пробирок, куда требуется разлитие по 5 мл. NaCl, концентрация данного раствора должна достигать 1,0 %, и добавляют также по 0,02 мл. крови из первой пробирки с гепарином. Эти ёмкости должны выдержаться полчаса, а затем они центрифугируются при 2000 об/мин. Завершает процедуру фотоколориметрирование насадочной жидкостью, характеризующейся содержанием 1% раствора хлорида натрия. И только потом осуществляется определение интенсивности гемолиза. Такие же действия проводят и со второй пробиркой, которая должна выдержаться сутки.

- Ещё один способ заключается в смешивании в кювете спектрофотометра эритроцитов вместе с раствором NaCl и регистрации оптической плотности. Длина волны здесь достигает 650 нм, а температура комнаты 20 градусов. Одним из главных минусов способа является обязательное наличие спецоборудования.

- Регистрация оптической плотности растворов, содержащих NaCL, во время прохождения света с волновой длиной в 670-750 нм. Диагностика проводится за несколько минут.

- Модификация метода Л.И.Идельсона. Берут три пробирки с 0,01 мл. крови в каждой, эта смесь на протяжении 10 минут проходит центрифугирование, при 2000 об/мин. Далее с помощью спектрофотометра, длина волны которого 414 нм, оценивается, как происходит световой поглощение надосадочной жидкостью. Данный способ сократил трудоёмкость, затраты на лабораторную посуду, но все же имеется и недостаток. Так, интенсивность поглощения может меняться из-за формы гемоглобина.

ПОДРОБНОСТИ: Среднее содержание гемоглобина в эритроците

Показатели нормы

Показатели стойкости эритроцитов норма:

- Минимальная ОРЭ – концентрация натрия хлорида на уровне 0,5-0,45%.

- Максимальная ОРЭ – концентрация натрия хлорида на уровне 0,4-0,35%.

Допустимо небольшое отклонения показателя у пожилых людей и детей, а именно снижение и повышение соответственно.

Отклонения от нормы могут произойти в сторону понижения или повышения. К причинам первого состояния стоит отнести наличие наследственного сфероцитоза или когда это заболевание возникло в результате приобретённой иммунной гемолитической анемии. Также этот список дополняет наследственный стоматоцидоз.

Изменения осмотической резистентности происходят по причине таких факторов:

- Был неправильно подобран анткоагулянт или плохо наполнена пробирка кровью, а также её плохое смешивание с антикоагулянтом.

- Неосторожное обращение с биоматериалом.

- В пробе имеются микроорганизмы, которые вызывают гемолиз.

- Болезни, во время которых снижено количество эритроцитов для исследования. К примеру, пациент может страдать от тяжелой анемии.

- Накануне диагностики проводилось переливание крови.

- Наличие возбудителя малярии приводит к гемолизу, несмотря на условия проведения процедуры.

Признаки нарушения осмотической устойчивости

Считается, что чем меньше ОРЭ, тем раньше наблюдается гемолиз. Причины нарушения осмотической устойчивости кроются в негативных изменениях в функциональных, структурных свойствах мембраны эритроцитов.

В свою очередь это происходит вследствие различных врождённых, приобретённых болезней. К примеру, меняет структуру мембран наследственный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и микросфероцитоз, некоторые недуги органов, тканей.

Также к признакам нарушения относится:

- Быстрая утомляемость.

- Постоянно хочется спать.

- Кожа становится бледной.

- Отказ от пищи.

- Повышается температура тела.

- Беспричинная потеря веса.

Вышеперечисленное свидетельствует о кислородном голодании тканей организма.

Что предпринять

Когда осмотическая резистентность эритроцитов показала отклонения, врачом назначаются дополнительные исследования, чтобы установить точную причину такого состояния.

Если становится ясно, что причина кроется не в генетическом недуге, тогда курс терапии приводит эритроциты в норму. При таком лечении больному назначают фолиевую кислоту, железосодержащие препараты, а также кортикостероидные гормоны.

Когда имеют место быть тяжелые случаи и частые обострения недугов, прибегают к хирургическому вмешательству для удаления селезёнки.

ПОДРОБНОСТИ: Сосудистые мальформации

Профилактика

На сегодняшний день не существует профилактических мер, направленных на предотвращение резистентности эритроцитов. Часто такие нарушения связаны с наследственностью. В этом случае пациенту необходимо обратиться к генетику, чтобы не передать эту проблему своему потомству. Профилактика необходима для предотвращения развития гемолитического криза.

Кислотная и осмотическая устойчивость эритроцитов периферической крови человека при действии стрессовых факторов различного генеза — pdf free download

1 УДК :614.87] КИСЛОТНАЯ И ОСМОТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА Рабаданова А.И., Бамматмурзаева Д.М., Гасасаева Р.М. ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, Россия (367000, Махачкала, ул. М.

Гаджиева, 43а), Проведено исследование изменения количественных и качественных показателей эритроцитов при действии естественных (старение) и индуцированных (наркомания, экзаменационный стресс) стрессовых факторов. Для определения качественных изменений эритроцитарных мембран проведен анализ кислотной и осмотической устойчивости красных клеток крови к стрессу.

Наиболее значительные изменения количественных показателей крови отмечены у наркозависимых. Сходное, но менее выраженное понижение содержания эритроцитов и гемоглобина наблюдается при старении. При стрессе, напротив, обнаружено повышение компонентов красной крови.

Кислотные эритрограммы в рассматриваемых группах отличаются от нормальной эритрограммы левым сдвигом и повышением числа гемолизированных эритроцитов на пике эритрограммы, а также уменьшением продолжительности эритрограммы. При действии убывающих концентраций NaCI наиболее значительное изменение осмотической стойкости эритроцитов отмечено при наркозависимости.

Показано, что при действии стрессовых факторов различного генеза выявляются общие механизмы, выражающиеся в снижении параметров кислотной и осмотической устойчивости эритроцитов. Специфика влияния стрессовых факторов (наркотики, старение, учебная нагрузка) выражается в различной степени выраженности эффекта их действия.

Ключевые слова: эритроциты, кислотная устойчивость, стресс, наркомания, старение. ACID AND OSMOTIC STABILITY OF ERYTHROCYTES HUMAN PERIPHERAL BLOOD UNDER THE INFLUENCE OF STRESS FACTORS VARIOUS GENESIS Rabadanova A.I., Bammatmurzaeva D.M., Gasasaeva R.M. Dagestan State University, Makhachkala, Russia (367000, Makhachkala, ul. M.

Gadzhieva, 43a), Сhanges in the quantitative and qualitative indicators of erythrocytes by the action of natural (aging) and induced (drug addiction, exam stress) stress factors are studied. To determine the qualitative changes of erythrocyte membranes we analyzed the acid and osmotic stability of red blood cells to stress.

The most significant changes in the quantitative parameters of blood were seen in drug addicts. A similar, but less pronounced decrease in red blood cells and hemoglobin content observed during aging. Under stress, by contrast, increase red blood components.

Acid erythrograms in these groups differ from normal erythrograms by left shift and increased numbers of red blood cells at the peak of hemolytic erythrograms and decrease the duration erythrograms. Under the action of decreasing concentrations of NaCI the most significant change in osmotic resistance of erythrocytes observed in drug addiction.

It is shown that under the action of stress factors of various origins revealed common mechanisms lead to a derating acid and osmotic stability of erythrocytes. Specificity of the influence of stress factors (drugs, aging, workload) is expressed in varying degrees of severity of the effect of their actions.

Keywords: red blood cells, acid resistance, stress, addiction, aging. Введение Проблема адаптации живых организмов к непрерывно изменяющимся условиям окружающей их среды является актуальной среди специалистов медико-биологического профиля. Ключевым звеном в теории адаптации выступает концепция стресса, созданная Г. Селье. По современным представлениям, стресс (у человека) это типовой патологический процесс, в основе которого лежит сложившаяся в ходе эволюции стандартная неспецифическая генерализованная приспособительная реакция целостного

2 организма на воздействие сверхсильного раздражителя или его угрозу. Процесс адаптации универсален, и, несмотря на многообразие нозологических форм, существуют общие механизмы изменения свойств эритроцитов при стрессе любого происхождения.

В связи с этим для исследования специфики ответной реакции организма на стрессовые воздействия различного генеза нами была изучена кислотная и осмотическая устойчивость эритроцитов при действии токсических веществ (наркотики), естественных факторов (старение) и интенсивной учебной нагрузки.

В исследованиях приняли участие по 10 человек каждой группы, у которых прокалыванием пальца брали кровь. В крови определяли количественные (содержание эритроцитов, гемоглобин, цветовой показатель, СОЭ) и качественные (кислотная и осмотическая устойчивость) показатели.

Результаты подвергли статистической обработке методом малой выборки и сравнительному анализу по отношению к контрольной группе.

Сравнение кислотных эритрограмм при старении, стрессе и наркомании проводили по следующим показателям: время продолжительности гемолиза эритроцитов, ширина интервала доминирующей группы эритроцитов в эритроцитарной популяции, время гемолиза максимального количества эритроцитов.

Таблица 1 Показатели кислотной резистентности эритроцитов у больных героиновой наркоманией, при стрессе и старении (M±m, n = 40) Группы показателей Физиологич Старение Стресс Наркомания еская норма Время начала гемолиза (мин) 0,5±0,0003 1,0±0,06 1,0±0,1 1,5±0,02 Время окончания гемолиза (мин) 7,0±0,1 5,0±0,1 8,0±0,2 P>0,1 5,0±0,09 Пик кислотной эритрограммы 3,5±0,08 2,0±0,1 2,5±0,02 2,5±0,03 Ширина основания эритрограммы 4,0±0,09 2,0±0,2 1,0±0,1 3,0±0,04 Низкостойкие эритроциты (%) 24,1±0,5 81,6±1,4 43,0±1,6 69,4±1,8 Среднестойкие эритроциты (%) 48,0±1,2 20,8±1,3 8,1±1,5 26,7±1,7 Высокостойкие эритроциты (%) 11,3±0,9 6,0±0,6 24,1±0,4 2,0±0,3 Здесь и далее: Р степень достоверности результатов по отношению к контролю. Продолжительность кислотной эритрограммы здоровых лиц составляет 8 мин. Эритрограмма имеет одну вершину, что указывает на относительную однородность эритроцитарной популяции, соответствующей нормобластическому типу кроветворения. Размах основания пика эритрограммы составляет 4 мин. Вершина эритрограммы

3 приходится на 3 мин. В этой точке гемолизу подвергается около 19,1 % эритроцитов. В интервале 3 6 мин гемолизируются 40 % эритроцитов. Правое крыло эритрограммы растянуто и указывает на присутствие в эритроцитарной популяции молодых эритроцитов с высокой кислотной стойкостью.

Доля эритроцитов с минимальной стойкостью в интервале 2 3 мин составляет 24,1 %, эритроциты со средней стойкостью в интервале 3,5 4,5 мин составляют 48,0 % и максимальной стойкостью в интервале от 5,0 до 7,5 мин 11,3 %. На эритрограмме лиц старческого возраста наблюдается левый сдвиг одновершинной эритрограммы со смещением максимума ко 2 мин.

К этому времени гемолизу подвергаются около 38 % эритроцитов. Размах основания эритрограммы составляет 4,5 мин. За это время гемолизу подвергается 86 % эритроцитов. Время полного гемолиза эритроцитов стариков значительно сокращено: уже на 5 мин. все эритроциты подвергаются разрушению.

Начальные участки эритрограммы характеризуют предгемолизные изменения эритроцитов в связи с переходом их в сферическую форму. Продолжительность кислотной эритрограммы студентов в состоянии стресса составляет 8 мин.

Эритрограмма имеет одну вершину, что указывает на относительную однородность эритроцитарной популяции, соответствующей нормобластическому типу кроветворения. Размах основания пика эритрограммы составляет 1 мин. Вершина эритрограммы у городских студентов приходится на 2,5 мин. В этой точке гемолизу подвергается около 34,6 % эритроцитов.

Доля эритроцитов с минимальной стойкостью в интервале 2 3 мин составляет у студентов 43,0 %, эритроциты со средней стойкостью в интервале 3,5 4,5 мин составляют 8,1 % и максимальной стойкостью в интервале от 5,0 до 7,5 мин 24,1 %.

Эритрограмма героиновых наркоманов отличается от эритрограммы здоровых лиц и характеризует изменения в эритроцитарной популяции. Наблюдается сдвиг эритрограммы влево со смещением максимума к 2,5 мин. К этому времени гемолизируют 31,5 % эритроцитов.

Доля эритроцитов с низкой стойкостью, подвергшихся гемолизу в интервале 2 3 мин, составила 69,4 %. Среднестойкие эритроциты гемолизировали в интервале 3,5 4,5 мин и составили 26,7 %. Максимально стойкие эритроциты (более 2,0 %) гемолизировали в интервале от 5,0 до 7,5 мин (таб. 1). Смещение пика эритрограммы влево и уменьшение ширины его основания обнаружено также при различных патологических состояниях, что указывает на неспецифический характер изменений [4,1,3].

4 Отмеченные изменения связывают со структурной перестройкой мембраны эритроцитов, вследствие нарушения клеточного метаболизма и снижением устойчивости клеток эритроцитарного ряда к гемолизу [3]. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о качественных изменениях состава эритроцитарной популяции героиновых наркоманов в состоянии абстиненции.

Интенсивность и общая продолжительность кислотного гемолиза эритроцитов, а также соотношение низко- и высокостойких эритроцитов отличаются от контрольной группы. Преобладание в популяции эритроцитов с низкой кислотной резистентностью указывает на значительное ее постарение, которое, очевидно, связано с деструктивными процессами эритроцитарных мембран.

Мембрана эритроцитов подвергается деструктивным изменениям при действии не только кислотных гемолитиков, но и осмотических.

Измерение осмотической устойчивости эритроцитов является важным методом исследования не только на опытах invitro, но и методом диагностики в медицине и используется для изучения механизма патологических процессов и действия некоторых лекарств и биологически активных соединений.

В результате наших исследований были обнаружены специфические особенности осмотической резистентности эритроцитов при действии токсических веществ, а также старении организма.

Так, при физиологической норме действие убывающих концентраций растворов NaCI (0,5; 0,46; 0,4 %) приводит к снижению количества эритроцитов на 20,8; 32,0 и 58,6 % соответственно по сравнению с действием 3х-процентного раствора. При старении содержание эритроцитов снижается в 3х-процентном растворе до 3, /л, в 0,5 % растворе происходят незначительные изменения.

При концентрации NaCl 0,46 % наблюдается резкое снижение количества эритроцитов до 0, /л. По сравнению с физиологической нормой у наркоманов наблюдается снижение количества эритроцитов при концентрации раствора 3 % на 44,8 %, при 0,5 % на 59,8, при 0,46 % на 90,6 и при 0,4 % на 89,7 % (табл. 2). Таблица 2 Показатели осмотической резистентности при различных состояниях организма Концентрация NaCl Физиологическая норма Старение Наркомания 3 % 4,71±0,04 3,72±0,39 2,6±0,04 0,5 % 3,73±0,04 3,75±0,46 1,5±0,03 0,46 % 3,2±0,1 0,114±0,03 0,3±0,03 0,4 % 1,95±0,09 0,14±0,06 0,2±0,03

5 Однако одной из важных причин снижения осмотической и кислотной устойчивости эритроцитов, при действии различных стрессовых факторов следует считать активацию свободно-радикальных процессов. Известно, что сбалансированность процессов окислительно-антиоксидантной системы является непременным атрибутом здорового организма.

Вместе с тем активация процессов свободнорадикального окисления лежит в основе многих патологий, в частности, при наркотической зависимости. Известно, что наркотики оказывают влияние на ключевые стадии внутриклеточного метаболизма и, в первую очередь, на процессы энергетического обмена, затрагивающие главным образом аэробное окисление жирных кислот и глюкозы.

В результате липофильного действия наркотиков на клеточные структуры изменяются свойства клеточных мембран, их жидкокристаллическая структура, вязкость и прочность. Это сопровождается угнетением всех функций и преждевременным старением организма.

Учитывая, что одной из общепризнанных гипотез естественного старения организма, стресса и наркотической зависимости является свободнорадикальное окисление биомолекул, можно предположить, что при всех этих процессах имеют место универсальные механизмы, сопровождающиеся активацией свободнорадикального окисления, приводящей к окислительному стрессу и апоптозу.

Количественное содержание эритроцитов крови зависит от многих факторов, общий механизм действия которых выражается в гипоксических состояниях. В качестве таких факторов могут выступать токсические вещества (например, наркотики), нейрогенные факторы (учебная нагрузка) или же естественные изменения, происходящие в организме при старении.

Результаты наших исследований представлены в табл. 3. Из представленных данных видно, что содержание гемоглобина в крови студентов, переживающих состояние стресса, имеет схожие значения и находится в пределах нормы ( г/л). Отличия обнаруживаются при исследовании содержания эритроцитов.

Следует подчеркнуть, что в крови студентов их содержание повышено по сравнению с нормой на 21,4 %. Изменения соотношения гемоглобина и эритроцитов в крови студентов привели к повышению цветового показателя (ЦП), отражающего относительное содержание гемоглобина в эритроците. Таблица 3 Показатели крови при старении, стрессе и наркомании (M±m, n=40)

6 Показатели крови Физиологическая норма Старение Стресс Наркомания Эритроциты ( / л) 4,5 ± 0,7 3,4±0,07 5,1±0,7 P0,5 1,27±0,02 1,0±0,002 Заметно снижение количества эритроцитов и гемоглобина (на 24 и 17 % соответственно) в старческом возрасте по сравнению с физиологической нормой, что приводит к нарушению их функций.

Известно, что даже легкая степень анемии характеризуется нарушением активности железосодержащих и железозависимых ферментов тканевого дыхания, нарушением функциональной активности клеток, связанной с доставкой питательных веществ (аминокислот, липидов) к клеткам тканей и способностью переносить на своей поверхности токсины [5,2].

Анемия является одной из самых частых гематологических синдромов у пожилых больных. С возрастом наблюдается увеличение частоты анемий.

Патогенетически выделяют следующие виды анемий: железодефицитные, связанные с нарушением синтеза гемма; мегабластные, связанные с нарушением синтеза ДНК (витамин В12-дефицитная и фолиеводефицитная) и нарушением транспорта железа; гемолитические, связанные с нарушением регуляции гемопоэза (повышение содержания ингибиторов гемопоэза).

Из всего сказанного следует, что состояние эритроцитов представляет чувствительный индикатор изменений нормального хода физиологических, биохимических и биофизических процессов в организме, обусловленных воздействием факторов внешней среды, в том числе и антропогенных. Выводы 1.

Наиболее значительные изменения количественных показателей крови отмечены у наркозависимых (количество эритроцитов и гемоглобина снижено на 42 и 25 % соответственно). Сходное, но менее выраженное понижение содержания эритроцитов и гемоглобина наблюдается при старении (на 24 и 17 % соответственно). При стрессе, напротив, обнаружено повышение компонентов красной крови.

7 2.

Кислотные эритрограммы в рассматриваемых группах отличаются от нормальной эритрограммы левым сдвигом к 2 мин (при старении) и 2,5 (при стрессе и наркозависимости) и повышением числа гемолизированных эритроцитов на пике эритрограммы (при старении до 38,0±2,1 %, при стрессе до 34,6±2,4 %, при наркозависимости до 31,3±4,8 %), а также уменьшением продолжительность эритрограммы до 5 мин (при старении и наркомании). 3. При действии убывающих концентраций NaCI наиболее значительное изменение осмотической стойкости эритроцитов отмечено при наркозависимости: уже при концентрации 0,5 % в этой группе выявлено уменьшение количества эритроцитов на 59,8 %; при 0,46 %-ной концентрации наблюдается гемолиз 90,6 % красных клеток крови. Резкое снижение количества эритроцитов (до 0, /л) при старении отмечено при 0,4 % NaCI. 4. При действии стрессовых факторов различного генеза выявляются общие механизмы, выражающиеся в снижении параметров кислотной и осмотической устойчивости эритроцитов. Специфика влияния стрессовых факторов (наркотики, старение, учебная нагрузка) выражается в различной степени выраженности эффекта их действия. Список литературы 1. Мамаджакин У.Ч. Гематологические заболевания, особенности клеток периферической крови и костного мозга у мужчин, проживающих в районе захоронения радиоактивных отходов: автореферат дисс. канд. мед. наук / У.Ч. Мамаджакин. Бишкек, с. 2. Рукавицын О. А. Гематология / О.А. Рукавицын. СПб.: Питер, с. 3. Сахау Н. Р. Состояние эритроцитарных мембран и оценка эффективности антиоксидантной терапии при хроническом пиелонефрите: автореферат дисс. канд. мед. наук / Н.Р. Сахау. Уфа, с. 4. Тонких Т.В. Исследование влияния норсульфазола натрия на гемолитическую и кислотную резистентность эритроцитов донорской крови / Т.В. Тонких, И.А. Лавриненко, С.Г. Резван [и др.] // Вестник ВГУ С Эллард К. Анемия: причины и следствия / под ред. Абдулкадырова К. М. / К. Эллард. М.: Изд-во «Норинт», с. Рецензенты: Сулаквелидзе Т.С., д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии ДГМА Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала. Черкесова Д.У., д.б.н., профессор кафедры анатомии, физиологии, гистологии ДГУ Дагестанский государственный университет, г. Махачкала.