Креатинфосфокиназа (КФК) — это фермент, количество которого в организме определяется по данным клинического анализа крови. В норме его содержание минимально, а вот отклонения могут означать развитие серьёзных болезней, поэтому требуют внимания и служат поводом для дополнительного обследования.

Что такое КФК в анализе крови

Креатинфосфокиназа, она же креатинкиназа, – это фермент, который принимает участие в процессах энергообмена. Он ускоряет важные химические реакции, в том числе фосфорилирование креатина, которое обеспечивает сократительную способность мышц.

Активность КФК подавляет гормон щитовидной железы — тироксин

Организм получает креатинкиназу с белковой пищей, в виде аминокислот, которые в процессе биохимической трансформации преобразуются в другие формы.

В каких анализах его выявляют

Уровень КФК определяется по биохимическому исследованию крови из вены. Биоматериал сдают утром, на голодный желудок. Чтобы результат был достоверным, к исследованию необходимо подготовиться:

- не есть за 8 часов до сдачи анализа;

- отказаться от сигарет за 3 часа и алкоголя за 72 часа;

- прекратить приём лекарств за трое суток, если это невозможно, заранее проинформировать врача о препаратах;

- уменьшит физическую активность накануне.

Обследование назначают для выявления болезней сердца и скелетных мышц. По показателю КФК узнают причины загрудинной боли, определяют сердечный приступ и делают выводы о вероятной степени повреждения миокарда.

Биохимический тест на КФК позволяет диагностировать такие состояния, как:

- инфаркт миокарда — острое поражение сердца;

- дерматомиозит — системное заболевание мышечной и соединительной тканей;

- дистрофия мускулатуры — состояние, при котором она слабеет и теряет способность работать, а человек страдает из-за прогрессирующей общей слабости;

- аутоиммунная некротизирующая миопатия — нервно-мышечная патология, обусловленная неправильной работой иммунной системы;

- менингит — инфекционное воспаление оболочки головного мозга;

- болезни пищеварительных органов;

- другие.

Помимо прочего, показатель КФК позволяет оценить эффективность терапии острых сердечных нарушений.

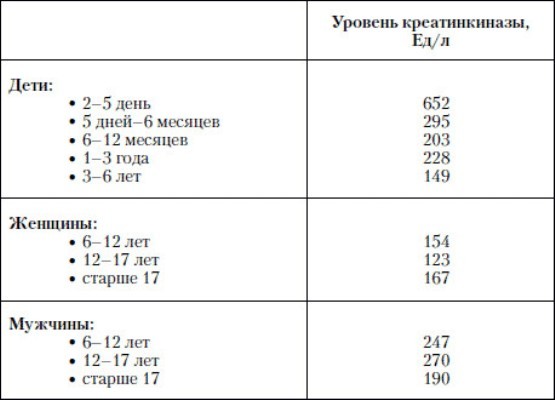

Нормы КФК для взрослых и детей

Активность креатинкиназы и её показатель в анализе зависят от:

- возраста — в детстве значение максимально, так как происходит интенсивный рост и развитие организма;

- пола — у мужчин цифры КФК выше;

- индивидуальных особенностей телосложения (чем более развит мышечный слой, тем выше показатель);

- физической активности (у спортсменов уровень фермента выше).

Таблица норм у детей и взрослых

Примечательно, что у представителей темнокожей расы нормальный уровень креатинфосфокиназы выше, чем у европеоидов, так как их мышечная масса больше от природы.

Такое отклонение от нормы при расшифровке анализа может означать, что разрушены клетки, содержащие фермент, и как следствие — произошёл выброс КФК в кровь. Чтобы исключить недостоверность результатов из-за неправильной подготовки к анализу, его назначают снова через 2–3 дня.

Если результаты снова окажутся значительно выше нормы, среди вероятных причин будут:

- последствия травм с серьёзным повреждением мышц;

- шизофрения или эпилепсия;

- раковые опухоли;

- повреждение миокарда как результат инфаркта;

- слабая работа щитовидной железы;

- физические перегрузки, ставшие причиной разрывов мышечных волокон;

- приём препаратов, влияющих на биохимический состав крови и состояние мускулов;

- слабая работа сердца;

- менингит;

- болезни желудочно-кишечного тракта:

- воспаления и опухоли предстательной железы;

- проблемы с циркуляцией крови;

- хирургическое вмешательство;

- столбняк (инфекционное заболевание);

Среди перечисленных причин есть состояния, угрожающие жизни. Своевременное определение уровня КФК даёт возможность скорее поставить диагноз и начать лечение.

Для начала важно выяснить причины повышения показателей. Если фермент «подскочил» в связи с болезнью, необходимо бросить все силы на лечение. Этого бывает достаточно, чтобы показатель вернулся к норме.

Больше всего креатинкиназы концентрируется в скелетных мышцах, мышце сердца, гладкомышечных волокнах матки и нервной ткани головного мозга

В других случаях рекомендуется пересмотреть образ жизни, изменить рацион. Это позволит исключить условия для развития болезней, при которых повышается КФК. Нормализовать небольшое превышение и поддерживать уровень в норме помогут:

- употребление овощей и фруктов, а также даров моря, нежирных сортов мяса, кисломолочных продуктов;

- ограничение количества жирной, солёной, пряной острой пищи;

- полный отказ или минимальное потребления алкоголя;

- уменьшение физических нагрузок на тренировках;

- соблюдение режима труда и отдыха;

Тем, кто занимается спортом профессионально, рекомендуются специальные препараты, содержащие креатин.

О чём говорит понижение показателя

Среди причин низкого уровня креатинфосфокиназы могут быть:

- дефицит мышечной массы;

- ревматоидный артрит;

- чрезмерная активность щитовидной железы (гипертиреоз);

- цирроз печени вследствие алкоголизма;

- лекарства, в том числе содержащие витамин С, ацетилсалициловую кислоту;

- беременность, при которой снижение КФК считается нормой.

Точную причину скажет врач после изучения анамнеза и дополнительного обследования.

Как и в случае повышения, снижение уровня фермента бывает вызвано патологиями, при лечении которых он может подрасти. Однако в медицинском сообществе принято считать, что низкий показатель фермента не имеет важного диагностического значения, поэтому целенаправленно повышать его не стоит.

Биохимический анализ крови, выявляющий в числе других показателей уровень креатинфосфокиназы, можно сделать по медицинскому полису — в поликлинике по месту жительства, а также в платном диагностическом учреждении за деньги. Одного лишь показателя КФК недостаточно, чтобы определить причину его отклонения. При постановке диагноза учитываются результаты всех методов диагностики, назначенных врачом.

- Arktika50

- Распечатать

Значение повышения МВ-креатинкиназы при различной экстракардиальной патологии | #10/18 | Журнал «Лечащий врач»

Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КК) — фермент, который содержится преимущественно в клетках миокарда, скелетной мускулатуры, головного мозга, а в минимальном количестве — в щитовидной железе, легких.

Повреждение клеток сопровождается выходом различных внутриклеточных компонентов в кровоток, что лежит в основе лабораторной диагностики большого ряда патологических процессов.

КК обратимо катализирует фосфорилирование креатинина при помощи аденозинтрифосфата (АТФ), в результате образуется высокоэнергетическое соединение — креатинфосфат. КК представляет собой гетерогенный энзим, молекула которого состоит из двух субъединиц — В и М.

Комбинации этих субъединиц образуют три различных изофермента: ММ — содержащийся в скелетных мышцах, ВВ — в головном мозге и МВ — гибридный — в сердечной мышце. В норме содержание изоферментов КК в сыворотке крови составляет: КК-ММ — 94–96%, КК-МВ — 4–6%, КК-ВВ отсутствует или обнаруживается в следовом количестве [1–3].

Повышение активности КК-МВ традиционно является диагностическим маркером острого инфаркта миокарда, что широко используется для ранней дифференциальной диагностики.

Повышение более 6% от общей КК отмечается уже через 2–4 часа после начала острого болевого приступа, максимум достигается через 12–24 часа, возврат показателя к норме происходит достаточно быстро — на 3-и сутки.

При расширении зоны инфаркта нормализация происходит позднее, на 4–6 сутки, в редких случаях позднее, что позволяет диагностировать пролонгированное или рецидивирующее течение. Величина повышения активности КК и КК-МВ коррелирует с размером пораженной зоны миокарда.

Повышение активности КК нередко наблюдается и при острых миокардитах, но рост показателя при этом не столь велик, а продолжительность сохранения повышенных цифр значительно дольше, чем при инфаркте [2].

Высокая активность общей КК нередко встречается при травматических повреждениях и заболеваниях скелетных мышц (например, при прогрессирующей мышечной дистрофии, миопатии, дерматомиозите, столбняке), а также при заболеваниях головного мозга (шизофрении, маниакально-депрессивном психозе, эпилепсии, травмах головы), после хирургических операций, при любых видах шока, гипотиреозе. КК может повышаться в результате приема больших доз кортикостероидов, психотропных или наркотических препаратов, алкоголя, после судорог, инъекций, тяжелой физической нагрузки и при беременности. Увеличение показателя возможно за счет хилеза пробы или гемолиза. Для тиреотоксикоза, напротив, характерно снижение уровня КК [1].

Повышение этого фермента отмечается при различной патологии: острых инфекционных заболеваниях, онкологических процессах, травмах, как у взрослых, так и у детей разных возрастных групп [4]. Наибольшее число вопросов вызывают ситуации, когда по результатам лабораторного обследования у пациента обнаруживаются значения КК-МВ, превышающие показатели общей КК.

Этот феномен исследователи связывают с возможностью изоферментов находиться в разных формах с образованием различных макрокомплексов. К макрокомплексам 1-го типа относят молекулы КК-МВ или КК-ВВ, связанные с иммуноглобулином IgG или (реже) IgA. Макрокомплексы 2-го типа — это олигомерные формы митохондриальной КК-МВ [3, 5, 6].

Эти необычные соединения становятся причиной повышения значений КК-МВ, определяемого с помощью метода иммуноингибирования, который используется в большинстве клинических лабораторий. Электрофоретически можно четко увидеть различные варианты КК в виде отдельных зон.

Заподозрить образование макрокомплексов следует в случаях, когда показатель КК-МВ становится более 0,5 от КК общей или превышает ее.

Такие ситуации требуют анализа причин, поскольку обнаружение олигомеров КК регистрируется, как правило, у пациентов с тяжелой патологией. В отличие от инфаркта миокарда динамическое наблюдение за уровнями КК и МВ-фракцией показывает их незначительные изменения во времени, что абсолютно не свойственно инфаркту [7].

Увеличение показателя КК-МВ может быть вследствие присутствия в крови ВВ-фракции, вплоть до превышения уровня МВ-фракции над общей КК. Подтвердить предположение можно после исследования сыворотки крови методом электрофореза. Причиной этого является особенность методики определения методом иммуноингибирования.

Он основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Реагент содержит антитела, которые специфически связываются с М-субъединицей, ингибируя ее ферментативную активность. Определяется активность В-субъединицы. Предполагается, что количество КК-ВВ в циркулирующей крови пренебрежимо мало.

Определяемая данным методом активность, умноженная на два, представляет собой показатель КК-МВ.

По литературным данным, наличие макрокомплексов 1-го типа в сыворотке крови у взрослых связывают в первую очередь с сердечно-сосудистой патологией и миозитами, ассоциированными с аутоиммунными и онкологическими процессами, а также с нежелательными явлениями при приеме ряда лекарственных средств [5, 6]. Макрокомплексы 1-го типа были обнаружены в сыворотке крови больных сахарным диабетом, сепсисом, у детей с язвенным колитом и тяжелой респираторной инфекцией [6, 8].

Макрокомплексы 2-го типа выявляют при циррозах печени (у 14% больных), мелкоклеточном раке легкого, гастроинтестинальных опухолях, гепатокарциноме (у 16% больных), раке молочной железы (в 5%), опухолях предстательной железы с метастазами в печень и кости [6, 9, 10]. Их присутствие ассоциировано с высокой смертностью больных [6].

В то же время у детей были отмечены благоприятные исходы заболеваний, сопровождавшихся появлением макрокомплексов 2-го типа. Они были выявлены у новорожденных с диагнозами «кардиомиопатия», «дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок», «перинатальная асфиксия» [8, 11].

- Повышение КК-ВВ, сопровождающееся высокими значениями КК-МВ, отмечается не только при патологических процессах в головном мозге, но и у пациентов с солидными опухолями, мелкоклеточным раком легкого, аденокарциномами легких и толстой кишки [12].

- Таким образом, повышение КК общей и КК-МВ требует оценки в соответствии с клинической картиной и особенностями пациента.

- Целью данной работы было оценить частоту, диагностическое и прогностическое значение повышения КК-МВ с вероятным образованием макрокомплексов у пациентов с экстракардиальной патологией.

Материалы и методы исследования

В исследование включили 6299 пациентов с различной некоронарогенной патологией. 4099 взрослых находились на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБ им. С. С. Юдина ДЗ г. Москвы с января 2016 по июль 2017 г. Средний возраст их составил 59,8 ± 13,1 года.

2200 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет (в среднем 2,9 ± 1,9) были госпитализированы в базовые инфекционные отделения ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора с апреля 2010 по июль 2017 г. Определение активности КК-МВ осуществляли методом иммуноингибирования КК-МВ овечьими поликлональными антителами.

Значения КК общей получали иммуноферментным способом с помощью оптимизированного ультрафиолетового теста. Диагноз устанавливали на основании клинической картины, результатов дополнительных обследований, проведенных в соответствии с имеющимися стандартами ведения больных.

Этиологическую диагностику осуществляли методом полимеразной цепной реакции. Во всех случаях была исключена острая коронарная патология.

После получения результатов лабораторного обследования оценивали соотношение КК-МВ/КК общая.

Статистическая обработка всех полученных данных осуществлялась на персональном компьютере с использованием программы Statistica, версия 6.1 (StatSoft Inc., США).

Рассчитывали среднюю арифметическую (M), стандартное отклонение (σ), стандартную ошибку средних величин (m).

Различия между рассчитанными показателями в группах оценивали по Z-критерию и критерию χ-квадрат, статистически значимыми считали при вероятности > 95% (p < 0,05).

Результаты и обсуждение

Увеличение КК-МВ выше нормального значения (от 25 U/L) и соотношения КК-МВ/КК общая более 0,5 отмечали у 47 (1,1%) взрослых пациентов и 51 (2,3%) ребенка. Среди них мужчин было 23, женщин — 24, мальчиков — 29, девочек — 22.

Из взрослых пациентов имели онкологические заболевания — 36 (76,6%, которые составили группу 1), другую патологию — 11 (23,4%, которые вошли в группу 2). Среди детей больных острой кишечной инфекцией было 32 (62,7% — группа 3), острой респираторной инфекцией — 19 (37,2% — группа 4).

В группе 1 наиболее частыми диагнозами были: колоректальный рак — 12 (33,3%), рак желудка — 8 (22,2%) и рак молочной железы — 4 (11,1%). Метастатическое поражение отмечалось у 33 (91,7%) пациентов. Чаще всего метастазы в печень — у 25 (69,4%), в легкие — у 9 (25%), в кости — у 5 (13,9%).

У 18 (50,1%) пациентов были признаки диссеминированного процесса. Летальный исход в течение месяца с момента госпитализации в стационар отмечен у 18 (50%) больных. Как представлено в табл.

1, наибольшие значения МВ-КК были отмечены у пациентов с колоректальным раком, однако достоверных различий по сравнению с показателями больных онкологическими заболеваниями другой локализации мы не получили, вероятно, за счет небольшого числа пациентов в группах.

В то же время превышения значений КК общей были не настолько выражены, а у некоторых пациентов оставались в пределах нормы, что свидетельствовало об образовании макрокомплексов. Соотношение КК-МВ/КК общая при колоректальном раке было достоверно выше, чем при другой онкопатологии.

В группе 2 распределение по нозологиям получилось следующее: больных циррозом печени было 5 (45,4%), с черепно-мозговыми травмами и последствиями черепно-мозговых травм — 3 (27,3%), с тяжелыми поражениями желудочно-кишечного тракта (дивертикулез сигмовидной кишки — 2, язва желудка — 1) — 3 (27,3%).

Значения исследуемых показателей были ниже у пациентов с циррозом печени и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В то же время у этих больных соотношение КК-МВ/КК общая нередко превышало 1. Высокие цифры КК-МВ при черепно-мозговых травмах понятны, обусловлены высокими значениями КК-ВВ, учитывая методику определения, что следует помнить при обследовании таких пациентов.

Летальный исход в течение месяца с момента госпитализации в стационар отмечен у 8 (72,7%) больных.

Среди детей, у которых отмечали значения КК-МВ выше верхнего предела нормальных значений (от 25 ЕД/л) и соотношение КК-МВ/КК общая более 0,5, сочетанная рота- и норовирусная этиология острой кишечной инфекции была зарегистрирована у 7 (21,9%) пациентов, энтеро- и норовирусная — у 6 (18,8%), астро- и норовирусная — у 4 (12,5%), сальмонеллез — у 5 (15,6%), ротавирусная — у 3 (9,4%), неуточненная — у 7 (21,9%).

Этиологическими факторами у пациентов с острой респираторной инфекцией были парагрипп в сочетании с респираторно-синцитиальным вирусом — у 2 (10,5%) детей, респираторно-синцитиальный вирус с аденовирусом — у 1 (5,3%), парагрипп — у 4 (21,1%), респираторно-синцитиальный вирус — у 3 (15,8%), грипп — у 3 (15,8%, H1N1 — у 2, В — у 1), неуточненная этиология — у 6 (31,6%). Пневмония была подтверждена у 8 детей (42,1%), необструктивный ларингит — у 3 (15,8%).

У большинства из этих пациентов (у 45–88%) отмечали среднетяжелое течение, у 6 (12%) — тяжелое. Как видно из табл. 3, у этих детей повышенные значения КК-МВ и КК общей были в целом ниже, чем у пациентов группы 1. Высокие значения соотношения КК-МВ/КК общая, в некоторых случаях превышающие 1, также указывали на вероятное образование макрокомплексов.

На электрокардиограммах у этих детей были выявлены нарушения реполяризации в 2–3 или более отведениях со сглаженностью (у 39 пациентов — 76,5%) или инверсией зубцов Т (у 12–23,5%), снижение зубца R в стандартных отведениях — у 16 (31%), вентрикулярная экстрасистолия — у 4 (8%).

В большинстве случаев были отмечены изменения по результатам ЭХО-КГ: диастолическая дисфункция одного (у 31–61%) или обоих (у 19–37%) желудочков, снижение фракции выброса левого желудочка — у 6 (12%). Изменения купировались на фоне терапии у 46 детей (90%) в течение 1–6 месяцев, а у 5 (10%) изменения на электрокардиограммах и ЭХО-КГ сохранялись длительно, в течение 1–5 лет наблюдения.

У 4 детей, со слов родителей, отмечали повышенную утомляемость, плохую переносимость повседневных нагрузок. Летальных случаев среди них не было.

Сопоставляя полученные результаты в разных группах пациентов, можно сделать заключение о необходимости различной трактовки повышения КК-МВ и соотношения КК-МВ/КК общая при разной патологии.

В рассмотренных случаях очевиден факт, что рост КК-МВ указывал на поражение миокарда некоронарогенного генеза при нарастании интоксикации у пациентов с онкологическими заболеваниями как за счет основного процесса, так, возможно, и вследствие нежелательных явлений от проводимой терапии.

Инфекционная патология у детей была причиной изменений показателей работы сердечной мышцы как из-за непосредственного влияния возбудителей на сердечную мышцу, так и в результате интоксикации и/или водно-электролитных нарушений, что описано в литературе [4].

При дивертикулезе сигмовидной кишки и язве желудка рост КК-МВ отмечался, возможно, из-за метаболических нарушений и/или воздействия патогенной микрофлоры.

Выводы

Повышение активности изофермента КК-МВ регистрируется как у взрослых, так и у детей при различной, в том числе и некоронарогенной патологии, возможны значения, превышающие уровень активности КК общей.

Соотношение КК-МВ/КК общая более 0,5 было зарегистрировано у 1,1% пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии, указывало на образование макрокомплексов, при отсутствии возможностей эффективной терапии являлось маркером неблагоприятного исхода.

В то же время при заболеваниях с благоприятным прогнозом повышение КК-МВ и образование макрокомплексов у 2,3% детей свидетельствовало о вовлечении в патологический процесс миокарда, не было ассоциировано с тяжелым течением и ростом летальности.

Литература

- Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 896 с.

- Тиц Н. У. Клиническое руководство по лабораторным тестам. М.: Юнимед-пресс, 2003. 960 с.

- Stein W., Bohner J., Krais J., Steinhart R., Eggstein M. Macro creatine kinase: Determination and differentiation of two types by their activation energies // Clin. Chem. 1982. Vol. 28. P. 19–24.

- Руженцова Т. А. Диагностика и терапия поражений миокарда у детей, больных острыми кишечными инфекциями (клинико-экспериментальное исследование): автореферат дисс. … докт. мед. наук. М., 2016. 47 с.

- Axinte C. I., Alexa T., Cracana I., Alexa I. D. Macro-creatine kinase syndrome as an underdiagnosed cause of ck-mb increase in the absence of myocardial infarction: two case reports // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. lasi. 2012. Vol. 116 (4). P. 1033–1038.

- Ruiz Ginés M. A., Calafell Mas M. F., Ruiz Ginés J. A. et al. Macro creatine kinase: illness marker. Practical guide for the management // An Med Intern. 2006. Vol. 23 (6). P. 272–275.

- Ткачук В. А. Клиническая биохимия. М.: Медицина, 2004. 515 с.

- Wu A. H., Herson V. C., Bowers G. N. Jr. Macro Creatine Kinase type1 and type 2: Clinical Significance in Neonates and Children as Compared with Adults // Clin. Chem. 1983. Vol. 29 (1). P. 201–204.

- Enooku K., Nakagawa H., Soroida Y. et al. Increased serum mitochondrial creatine kinase activity as a risk for hepatocarcinogenesis in chronic hepatitis C patients // Int J Cancer. 2014. Vol. 135. P. 871–879.

- Chang C. C., Liou C. B., Su M. J. et al. Creatine Kinase (CK)-MB-to-Total-CK Ratio: a Laboratory Indicator for Primary Cancer Screening // Asian Pac J Cancer Prev. 2015. Vol. 16 (15). P. 6599–6603.

- Kuint J., Pipano S., Linder N. et al. Serum macro-creatine kinase type 2 in asphyxiated newborn infants // Clin Biochem. 1993. Vol. 26 (2). P. 117–120.

- Zeng G. Q., Zhang P. F., Deng X. et al. Identification of candidate biomarkers for early detection of human lung squamous cell cancer by quantitative proteomics // Mol Cell Proteomics. 2012. Vol. 11 [Электронный ресурс] // URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3433890/pdf/M111.013946.pdf (дата обращения: 10.07.2018).

Т. А. Руженцова*, доктор медицинских наук Е. И. Милейкова** А. В. Моженкова*** Ю. В. Новоженова*** О. М. Кобызева***

В. А. Дубравицкий#

Л. Л. Гребец## Н. А. Мешкова###

* ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва ** Московский филиал «Медицинского университета «РЕАВИЗ», Москва *** ГБУЗ ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ, Москва # ГБУЗ МГНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ, Москва ## ГБУЗ ГП № 52 ДЗМ, Москва ### ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва

Повышена креатинкиназа в крови: норма по возрасту, причины как лечить

При болях в сердце, подозрении на инфаркт миокарда, миопатии и других опасных заболеваниях врач назначает вспомогательный диагностический метод по определению уровня фермента креатикиназы (КК). Он хорошо знаком специалистам, но непонятен для пациентов. Рассмотрим суть анализа, формы энзима, нормы у взрослых и детей, причины повышения и лечение подобных состояний.

Что такое креатинкиназа

КК — это специфический фермент, содержащийся в митохондриях и цитоплазме важнейших органов. Больше всего его в поперечнополосатой (скелетной) и сердечной мышечной ткани, меньше в головном мозге.

Белок ускоряет распад молекул АТФ (реакцию фосфорилирования) и освобождение аккумулированной в них солнечной энергии, которая клеткой расходуется абсолютно на все процессы жизнедеятельности.

В общем виде процесс выглядит следующим образом:

Креатин + АТФ ↔ креатинфосфат + АДФ.

Отсюда и второе название катализатора креатифосфокиназа (КФК).

Изоформы

Креатинкиназа является гетерогенным димером, состоящим из 2 разных частей, каждая с соответствующим названием:

- M («muscle» — мышца);

- B («brain» — мозг).

Две субъединицы образуют 3 возможные комбинации (изомеры), которые отличаются по составу, пространственной структуре, свойствам и локализации:

| Фракция | Местонахождение |

| I (BB) | преимущество в тканях головного мозга |

| II (MB) | сердечная мышца |

| III (MM) | скелетная мускулатура и миокард |

Норма по возрасту

Норма креатинкиназы выше у детей, потому что они активно растут и развиваются, а для этого им нужно много энергии, а также у мужчин, наделенных от природы более высокими силовыми показателями.

Концентрация фермента сверх средних значений характерна для афроамериканцев, обладающих большей мышечной массой, по сравнению с представителями европейской расы.

У здоровых людей соблюдается соотношение между различными фракциями КК (%) — I:II:III как 0:6:94. Увеличение изоформы MB в первые сутки после сердечного приступа на 100% подтверждает диагноз.

Важным показателем является уровень КК-МВ по отношению к общей креатикиназе. При значениях больше 6% врач назначает дополнительное обследование для выяснения этиологии состояния.

Таблица №2. Норма КК в зависимости от возраста и пола.

| Возраст | мужчины (Ед/л) | женщины |

| 0—6 (месяцев) |

Показатель Кфк крови: что это, причины изменений

КФК крови – это фермент, участвующий в образовании энергии для сокращения мышц. В норме его уровень в крови невысокий (до 200 Ед/л у взрослых), но при повреждении мышц он увеличивается в 3-30 раз. Этот признак дает возможность выявить признаки инфаркта миокарда по анализам крови уже в первые часы его развития, особенно информативно определение МВ-КФК.

У детей креатинкиназа повышена при наследственной мышечной слабости (миопатии), миокардите. В любом возрасте высокие показатели бывают при травме, физических перегрузках, опухоли, гипотиреозе. Чтобы не получить ложный результат, важно на 3 дня прекратить тренировки, отказаться от алкоголя.

Кфк крови: что это

КФК крови – это уровень фермента креатинфосфокиназы, отвечающего за получение энергии. Анализ показывает разрушение мышечной ткани при болезнях скелетных мышц (миопатия, миастения), травмах, тренировках большой интенсивности.

Активность возрастает при инфаркте миокарда, что используется в лабораторных тестах, информативно исследование МВ-фракции креатинкиназы (изофермент). У ребенка определение КФК нужно при подозрении на миокардит, наследственные болезни мышц, опухоли, поражение щитовидной железы. На анализ направляет кардиолог, эндокринолог, онколог, невропатолог.

Рекомендуем прочитать статью о лабораторной диагностике инфаркта миокарда. Из нее вы узнаете о методах дифференциальной диагностики острого инфаркта миокарда, результатах анализов крови и мочи, проведении биохимического анализа крови.

А здесь подробнее о ферментах при инфаркте.

КФК крови: что показывает у женщин и мужчин

Анализ крови на КФК показывает интенсивность разрушения мышц у мужчин и женщин. Креатинфосфокиназа, креатинкиназа (КФК) – это названия фермента. Он обеспечивает сокращение мышечных волокон и получение энергии тканями (забирает фосфат у АТФ и присоединяет его к креатину). Основное количество КФК находится в мышцах скелета и сердечной, меньше содержит головной мозг.

В норме в крови фермента мало, но уровень резко возрастает при повреждении мышечных волокон (травма, интенсивные тренировки, инфаркт). В спинномозговой жидкости, а потом и в крови возможен рост при опухолевом процессе в головном мозге.

Активность КФК зависит от пола, она выше у мужчин, возраста – дети из-за стремительного роста мышц в норме имеют большие показатели, а также физических нагрузок – у спортсменов при перетренированности отмечается возрастание активности фермента.

Изоферменты креатинкиназы

Фермент КФК состоит из 2 единиц – М и В, при их вариантах соединений образуются изоферменты креатинкиназы:

| Изоферменты креатинкиназы |

| Присутствует в скелетных мышцах, миокарде, составляет основную часть КФК. |

| Больше всего в миокарде, появляется в крови при инфаркте, что помогает в его лабораторной диагностике. |

| Накапливается в головном мозге, в кровь переходит при опухоли. |

Определение активности креатинкиназы в крови у ребенка

Активность креатинкиназы – это ее уровень в крови, определение у ребенка используется в процессе диагностики:

- болезней сердца – миокардит (воспаление сердечной мышцы);

- патологий мышц – врожденные синдромы с мышечной слабостью (миопатия), они чаще всего проявляются в детском и юношеском возрасте;

- опухолевых процессов;

- заболеваний щитовидной железы, которые сопровождаются быстрой утомляемостью, ослаблением мышц (гипотиреоз, тиреотоксикоз).

Определение креатинкиназы при миокардите

Как меняется показатель при инфаркте

Динамика изменений креатинфосфокиназы, а особенно ее МВ-фракции (МВ-КФК) помогает выявить инфаркт миокарда на ранней стадии, оценить степень разрушения и риск осложнений, рецидива, а также следить за состоянием пациента в процессе восстановления.

Установлены закономерности нарастания и снижения активности фермента по мере развития инфаркта:

- рост с первых 2 часов от начала приступа загрудинной боли;

- достижение максимального уровня к 18-30 часу;

- нормализация к 3 дню при неглубоком и локальном поражении и к 5-6 при обширном;

- степень повышения – от 3 до 30 раз.

Показатель креатинфосфокиназы при инфаркте миокарда

Важно, что при стенокардии рост КФК незначительный, или фермент в норме. Это помогает правильной постановке диагноза и назначению терапии.

Кто направляет на анализ

На анализ может направить:

| При жалобах на сильную или неопределенную боль в области сердца, за грудиной, перебои ритма, общую слабость, затрудненное дыхание, потливость, а также при выявлении ишемических изменений ЭКГ (подозрение на инфаркт). | |

| Судороги мышц, слабость в конечностях, боли при прощупывании, уменьшение объема мышечной ткани, низкий тонус, затруднения при движении (при выявлении миозита, миопатии, миодистрофии). | |

| Гинеколог, медицинский генетик | Беременной или при планировании зачатия. |

| При случаях миопатии (наследственной слабости мышц). | |

| При подозрении на опухолевый процесс (в комплексном обследовании), для уточнения его степени. | |

| При диагностике гипотиреоза и гипертиреоза (вместе с определением гормонов). |

Нет смысла проводить исследование КФК при наличии травмы, так как уровень будет высоким, что не дает возможности выявить заболевание. Например, если при развитии инфаркта миокарда пациент упал из-за потери сознания, то ему показан анализ на тропонин, а КФК и МВ-КФК не назначают.

Биохимия крови КФК: норма в показателях

В результатах анализа (биохимия крови) норма в показателях КФК общего у взрослых мужчин и женщин отличается, у детей по возрасту также есть разница значений, верхний предел (максимальный уровень) приведен в таблице в ЕД/л.

КФК МВ-фракция в норме не должна быть выше 25 Ед/л вне зависимости от возраста и половой принадлежности.

Креатинкиназа в крови повышена: причины

Причины повышения креатинкиназы в крови у взрослого чаще всего связаны с болезнями сердца (инфаркт, миокардиодистрофия), а у ребенка это обычно означает миокардит (воспаление сердечной мышцы) или миопатию. Вне зависимости от возраста рост показателей вызывают травма, физическое перенапряжение, прием медикаментов.

Для лечения необходимо устранение причины повышения, диета с преобладанием растительной пищи и нежирного белка, важен отказ от алкоголя. У детей при миопатии применяют витамины и стимуляторы мышечных сокращений.

Изменения у взрослых

У взрослых повышение креатинкиназы означает развитие одного из заболеваний:

- миокарда – инфаркт, дистрофия (слабость сокращений), нестабильная стенокардия;

- скелетных мышц – дерматомиозит, миозит, миопатия, дистрофия, травма;

- глубокие ожоги;

- опухолевый процесс (чаще мочевой пузырь, кишечник, матка, простата);

- повреждение головного, спинного мозга;

- судорожный синдром;

- низкая функция щитовидной железы – гипотиреоз.

Нестабильная стенокардия — одна из причина повышенной креатинкиназы

К временным причинам повышения относятся:

- операции;

- прием алкоголя, наркотиков;

- лечение препаратами, снижающими уровень холестерина в крови, обезболивающие, некоторые антибиотики (например, Цифран), противоопухолевые;

- внутримышечные, внутривенные инъекции (курс);

- интенсивная физическая нагрузка, особенно при недостатке отдыха, превышающая возможности организма.

Методы коррекции

При чрезмерных физических нагрузках необходим перерыв для восстановления на 7-10 дней для нормализации КФК. Уровень фермента снизится после лечения болезни, вызвавшей отклонения. Рекомендуется в питании уменьшать потребление жирных мясных продуктов и повысить долю растительной пищи, рыбы, пить не менее 1,5 литров воды. Важно полностью исключить прием алкоголя.

Смотрите на видео о нормализации креатинкиназы:

Креатинфосфокиназа в крови повышена: причины, как лечить у детей

Если креатинфосфокиназа повышена в крови у детей, то причины могут быть связаны с наследственной миопатией, ее лечение симптоматическое:

- витамины группы В, Е;

- микроэлементы – калий и кальций в солевых растворах (внутривенно или при электрофорезе);

- прием АТФ в таблетках или инъекциях;

- аминокислоты – глютаминовая, Церебролизин;

- стимуляторы сокращений – Галантамин, Нивалин;

- массаж и лечебная физкультура.

При миокардите назначают антибиотикотерапию, а при снижении функции щитовидной железы – йод и Эутирокс.

Причины снижения

Для КФК даже полное отсутствие в крови – это вариант нормы, но если неоднократно обнаруживают показатели до 10 единиц, то это может быть признаком:

- беременности;

- повышенной гормональной активности щитовидной железы – гипертиреоз;

- алкогольного гепатита;

- ревматизма, ревматоидного артрита;

- системной склеродермии;

- тяжелой атрофии (уменьшения объема) мышц;

- длительного пребывания на постельном режиме;

- продолжительного употребления Аспирина и витамина С.

Важно учитывать, что эти состояния снизят информативность диагностики, то есть не позволят выявить повышение КФК (например, при инфаркте миокарда).

Гипертиреоз — одна из причина пониженной КФК

Как правильно сдавать анализ крови на мышечные ферменты

Для того чтобы получить достоверный результат анализа крови на мышечные ферменты (КФК и МВ-КФК), необходимо:

- за 3 дня отказаться от спортивных тренировок и физической работы;

- за сутки не употреблять алкоголь;

- сдавать кровь натощак (последний прием пищи до анализа должен быть в интервале от 8 до 14 часов);

- не ограничивать питьевую воду;

- согласовать с врачом прием препаратов, которые могут влиять на итоги диагностики (за 3-5 дней);

- за полчаса до взятия крови не курить, находиться в состоянии физического и психологического покоя.

Рекомендуем прочитать статью об анализах на ИБС. Из нее вы узнаете о назначении анализов, результатах ЭКГ, проведении компьютерной томографии, проведении дополнительных исследований.

А здесь подробнее о показателе ГГТ в анализе крови.

Фермент КФК в крови отражает процесс разрушения мышечной ткани. Его активность повышена при инфаркте миокарда, миокардите, миокардиодистрофии, миопатии.

Повлиять на рост показателей может физическая активность, гипотиреоз.

Анализ назначается для ранней диагностики инфаркта (вместе с МВ-КФК), а также при синдроме мышечной слабости, подозрении на опухолевый процесс и болезни щитовидной железы.

Снижение активности фермента может указать на слабую двигательную активность, болезни соединительной ткани. Ложные показатели бывают на фоне приема медикаментов, алкоголя. Для нормализации показателей необходимо устранение фонового заболевания, а при физических перегрузках важен отдых для восстановления мышц.

Биохимия крови на КФК: норма и причины повышения креатинфосфокиназы

Как узнать уровень МВ креатинкиназы? Нужно сдать анализ крови на этот фермент. Его проводят в рамках биохимического исследования. В лаборатории чаще всего определяют общую концентрацию всех трех видов креатинкиназы, а затем отдельно подсчитывают содержание фракции МВ.

Во время инфаркта возникает некроз тканей сердечной мышцы. Фермент КК МВ выходит из погибших клеток миокарда и попадает в кровь. Уже спустя 3 часа после начала болей в сердце в анализе определяется повышенный уровень этого вещества.

Показатель КК МВ становится максимальным через 16 — 36 часов после появления первых признаков инфаркта. Количество фермента превышает допустимую норму во много раз.

Чем больше повышена креатинкиназа МВ, тем обширнее поражение сердечной мышцы. Очень высокий уровень фермента указывает на крайне тяжелое состояние пациента.

Изоформы

Креатинкиназа является гетерогенным димером, состоящим из 2 разных частей, каждая с соответствующим названием:

- M («muscle» — мышца);

- B («brain» — мозг).

| Фракция | Местонахождение |

| I (BB) | преимущество в тканях головного мозга |

| II (MB) | сердечная мышца |

| III (MM) | скелетная мускулатура и миокард |

При инфаркте

В большинстве случаев определение КК МВ проводится при подозрении на инфаркт миокарда. Исследование крови на фермент повторяют несколько раз:

- Первый тест делают при поступлении пациента в больницу.

- Затем анализ повторяют еще 3 раза. Забор крови производят через каждые 3 часа после взятия первой пробы.

Исследование помогает проследить динамику развития сердечного приступа. Анализ позволяет дифференцировать инфаркт от стенокардии. Если боль в сердце не связана с повреждением миокарда, то уровень фермента КК МВ остается в пределах нормы.

Одновременно пациенту делают ЭКГ. Такое комплексное обследование позволяет подтвердить или опровергнуть наличие некроза сердечной мышцы.

Диагноз инфаркта миокарда никогда не ставится по результатам только одной пробы. Необходимо проследить уровень креатинкиназы МВ в динамике. На поражение сердечной мышцы указывает рост содержания этого вещества в крови.

В постинфарктный период исследование повторяют. Это необходимо для контроля за состоянием пациента. Забор крови проводят через 3 — 4 дня после перенесенного приступа.

Если лечение было эффективным, то уровень фермента нормализуется. Если же у больного по-прежнему повышена креатинкиназа МВ, то это указывает на рецидив инфаркта.

Норма по возрасту

Норма креатинкиназы выше у детей, потому что они активно растут и развиваются, а для этого им нужно много энергии, а также у мужчин, наделенных от природы более высокими силовыми показателями.

Концентрация фермента сверх средних значений характерна для афроамериканцев, обладающих большей мышечной массой, по сравнению с представителями европейской расы.

У здоровых людей соблюдается соотношение между различными фракциями КК (%) — I:II:III как 0:6:94. Увеличение изоформы MB в первые сутки после сердечного приступа на 100% подтверждает диагноз.

Важным показателем является уровень КК-МВ по отношению к общей креатикиназе. При значениях больше 6% врач назначает дополнительное обследование для выяснения этиологии состояния.

Таблица №2. Норма КК в зависимости от возраста и пола.

| Возраст | мужчины (Ед/л) | женщины |

| 0—6 (месяцев) |

Что такое КФК

Рубрика: анализ крови

Опубликовано 14.04.2018 · Комментарии: Комментарии к записи Что такое КФК отключены ·

На чтение: 5 мин ·

Просмотры:

Биохимический анализ крови – диагностическая лабораторная процедура, которая назначается для диагностики практически всех заболеваний. Анализ позволяет выявить изменения в составе крови и быстро поставить диагноз.

Процедура назначается даже при отсутствии жалоб со стороны пациента, т. к. дает возможность вывить отклонения даже на начальных этапах прогрессирования. Что такое КФК в биохимии крови, какие нормы установлены, и кому нужно сдать анализ?

Что такое креатин фосфокиназа?

КФК — это креатинкиназа (креатинфосфокиназа) фермент, катализирующий из атф и креатина высокоэнергетическое соединение креатинфосфат, который расходуется организмом при увеличенных физических нагрузках.

Анализ крови КФК проводится с целью определения работы внутренних органов. Креатин фосфокиназа содержится в мышечных структурах, а именно в сердце и скелетной мускулатуре. По-другому это вещество называют креатинфосфатом. Расходуется соединение при физических нагрузках.

Содержится КФК также в щитовидной железе, головном мозге и легких. Если мышечные волокна повреждаются, то из клеток уходит креатинфосфат, попадая в кровь.

При этом показатели данного вещества увеличиваются. Проведенные лабораторные анализы позволяют на 100% определить количество КФК, что необходимо при диагностике инфаркта миокарда.

Спустя от 2 до 4 часов после приступа при помощи анализа можно определить состав крови и выявить переизбыток описываемого вещества.

Повышаться показатели могут в следующих случаях:

- применение снотворных препаратов;

- злоупотребление алкогольными напитками;

- заболевания и размозжение;

- физическое травмирование мышц.

При незначительных изменениях показателей врач не назначает лечения, а выбирает выжидательную тактику.

Показания к проведению

Анализ крови КФК назначается с целью диагностики работы сердца и заболеваний скелетной мускулатуры. При возникновении болевых ощущений области грудной клетки, лабораторное исследование дает возможность определить сердечный приступ.

При помощи анализа удается установить степень повреждения миокарда.

Биохимия проводится с целью выявления вероятности возникновения инфаркта миокарда, дистрофии мышцы и воспалительных процессов. Диагностика позволяет оценить эффективность проводимой лекарственной терапии для предупреждения сердечного приступа.

Анализ на КФК назначается для подтверждения следующих заболеваний:

- ревмокардит и полимиозит;

- сердечная недостаточность и нагрузка на сердце;

- вирусный миозит и спазмы скелетной мускулатуры;

- центральный паралич и инсульт;

- воспаление и отравление этанолом;

- эпилепсия, шизофрения и злокачественные опухоли.

Назначить анализ может кардиолог, невролог, онколог, терапевт и эндокринолог. Для расшифровки полученного результата следует отправиться обратно к специалисту. Не следует самостоятельно пытаться провести оценку полученных показателей и поставить себе диагноз.

Подготовительные мероприятия

Для того чтобы результат анализа КФК крови получился максимально точным, следует придерживаться следующих рекомендаций:

- Не принимать лекарства, относящиеся к группе статинов.

- Сообщить врачу о приеме медикаментов.

- Исключить прием пищи за 8 часа до забора крови.

- За 24 часа до визита в лабораторию убрать из рациона жареную и жирную пищу, алкоголь, а также продукты, содержащие дрожжи.

На результате анализа КФК могут сказаться накануне проведенные диагностические процедуры, такие как УЗИ и рентген. В этом случае анализ крови следует перенести на более поздние сроки.

Если нужно провести проверку состояния скелетных мышц, то нужно отказаться от физических упражнений за сутки до анализа крови. Если эта рекомендация соблюдена не будет, то результат будет не правдоподобным.

Как проходит процедура?

Кровь на КФК берется из вены, расположенной в области предплечья. Определяется уровень креатинфосфокиназы в лабораторных условиях методом фотометрии.

Процедура заключается в проведении молекулярно-абсорбционного исследования спектрального типа. Методика основана на поглощении электромагнитных волн избирательного порядка. Для проверки результатов используется специальное оборудование – аппарат фотоколориметр.

Расшифровка результатов

Уровень КФК различен в зависимости от возрастной группы и половой принадлежности:

- У взрослого мужчины показатели креатинфосфокиназы находятся в рамках 20-200 Ед/л. При повышенных показателях речь идет о повреждении мышцы и сердечной недостаточности. Высокий уровень наблюдается в период реабилитации после перенесенной операции, при злокачественных процессах и недостаточной выработке гормонов щитовидки. Причиной скачков показателей КФК является инфаркт миокарда, физические нагрузки, тахикардия. Судороги, столбняк и нарушения со стороны ЦНС.

- У женщин нормальный уровень составляет от 35 до 165 Ед/л. При беременности показатели снижаются.

- У новорожденных детей уровень КФК находится в пределах 652 Ед/л. Эти показатели считаются нормой, что обусловлено интенсивной сердечной и мышечной активностью. Со временем уровень понижается до отметки 295 Ед/л. такие показатели характерны для 6-месячного возраста. С 6 месяцев до 1 года нормой является показатель в 203 Ед/л.

Если уровень креатинфосфокиназы повышен, то назначается дополнительная диагностика с целью определения истиной причины происходящих в организме нарушений.

Уровень ферментов КФК-МВ и КФК-ВВ меняется в зависимости от следующих состояний:

- беременность и цирроз печени;

- прием аспирина и аскорбиновой кислоты;

- стадия развития гипертиреоза.

При возникновении сомнений по поводу достоверности полученного результата, назначается повторный анализ. Чаще всего причиной получения искаженных показателей является несоблюдение рекомендаций для подготовки.

КФК-МВ

Большое значение при расшифровке результатов уделяется отдельному ферменту – креатинфосфокиназе МВ.

Его уровень должен находиться в пределах 0-24 Ед/л. при наличии даже незначительных отклонений возникает необходимость в проведении иных диагностических мероприятий с целью выявления провоцирующего фактора.

При инфаркте миокарда показатели превышают норму в 3-4 раза. Такой уровень держится неизменным в течение 4-8 часов после приступа. Пик активности ферментов наблюдается спустя 4-12 часов после перенесенного инфаркта.

Если уровень ферментов не снижается, то речь идет о некрозе сердечной ткани. В данном случае возникает необходимость в принятии экстренных мер, чтобы предотвратить летальный исход.

Заключение

Анализ крови на КФК – информативное лабораторное исследование, которое позволяет определить состояние внутренних органов и мышечных структур.

Большое значение имеет подготовка к диагностическому исследованию. При сдаче этого анализа часто требуется проведение повторной процедуры, что обусловлено получением искаженного результата, не соответствующего действительности.