Полинейропатия – термин, обозначающий различные формы заболеваний, причинами которых является разрушение нервных волокон. Общим звеном подобных патологических состояний выступает дисфункция периферической нервной системы.

Обычно болезнь затрагивает верхние и нижние конечности, что сопровождается снижением чувствительности и работоспособности мышечных волокон, ухудшением кровоснабжения. Такое состояние может привести к параличу, потере чувствительной восприимчивости.

Характеристика понятия

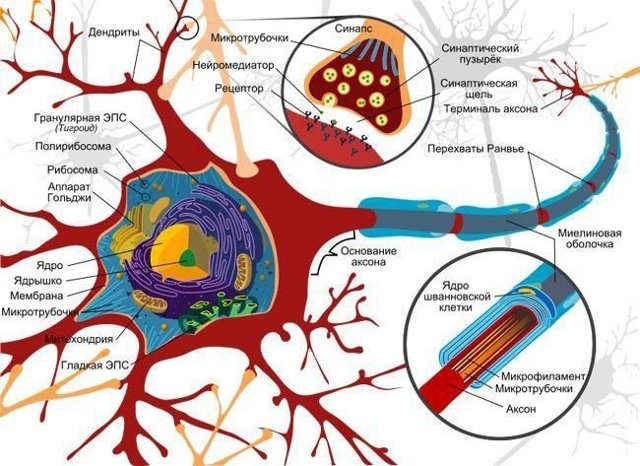

Нервная система дифференцируется на вегетативную, центральную и периферическую. Каждая из систем имеет собственные отделы, нервные сплетения, окончания.

Заболевания головного и спинного мозга наиболее тяжело лечатся. Особенно опасны нарушения периферических нервов, поскольку они иннервируют ткани, органы, конечности.

Когда поражается одновременно несколько симметричных нервных волокон, диагностируется полинейропатия.

Патологическое состояние имеет множество названий: нейропатия, полирадикулонейропатия, полиневрит. Последний термин обозначает наличие очага воспаления. Это несвойственно периферическим нервным окончаниям, поэтому правильнее использовать другие названия болезни.

Полиневрит в переводе с греческого языка означает «поражение многих нервов».

Нервное волокно представлено миелиновой оболочкой и аксоном. Нейропатия способна поражать определённый участок в структуре нервной ткани.

При разрушении аксона болезнь медленно развивается, проявляясь в атрофии ног и рук. Это объясняется дисфункцией вегетативной системы. Разрушение миелиновой оболочки проходит стремительными темпами.

В результате этого нарушаются моторные и сенсорные функции.

Если синхронно поражаются и периферические, и спинномозговые участки, диагностируется полирадикулонейропатия. Развитие заболевания наиболее заметно при дисфункции дистальных отделов конечностей, когда походка человека становится похожа на петушиную.

Состояние вызывает нарушение функционирования конечностей, они утрачивают двигательные и чувствительные способности. Это объясняется поражением нервных окончаний, в результате чего происходит сбой в передаче импульсов головному мозгу. Полиморфная патология начинает развиваться после разрушения миелиновой капсулы и структуры аксона, нервных сосудистых переплетений.

Нейропатия может проявляться первично и вторично. Первичная форма быстро прогрессирует и способна развиться у любого здорового человека. Смертельно опасный вид первичной формы – паралич Ландри.

Вторичная форма полинейропатии формируется вследствие аутоаллергенных причин, нарушения обменных процессов. К такой нейропатии приводит сахарный диабет, недостаток витаминов, интоксикация организма, инфекционные заболевания, травмы.

Причины патологического состояния

Полинейропатия нижних конечностей – не отдельное заболевание. Это неврологический синдром, проявляющийся вследствие развития некоторых патологий. Вызвать болезнь способен любой фактор, наносящий вред периферическому отделу нервной системы.

К причинам полинейропатии относятся:

- отравление организма этанолом, химическими соединениями, газом – аксональный тип полинейропатии;

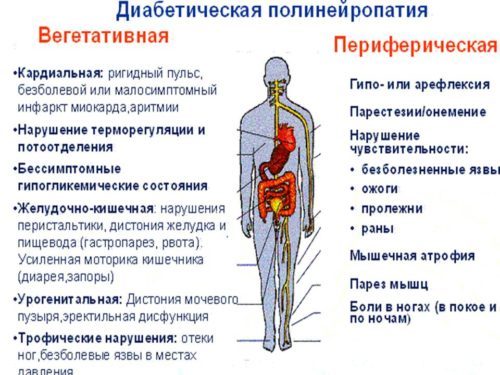

- сахарный диабет – диабетическая полинейропатия;

- болезни инфекционного характера – дифтерийная;

- продолжительное лечение фармакологическими продуктами;

- дефицит витаминов группы В;

- хронический алкоголизм – алкогольная полинейропатия;

- иммунодефицитные состояния;

- генетическая предрасположенность – демиелинизирующая;

- нарушенный обмен веществ.

Причиной формирования болезни может стать ВИЧ-инфекция, опухолевые новообразования, прохождение химиотерапии. Нарушения периферического отдела нервной системы могут возникнуть вследствие инфекционно-воспалительных очагов в суставной ткани. У детей патология обычно имеет генетический характер.

Причиной прогрессирования расстройства иногда выступает переохлаждение. Длительное нахождение на холоде может вызвать воспаление, которое способно нарушить состояние нервных волокон.

Такая нейропатия носит аутоаллергенный характер, когда происходит реакция лимфоцитов на тканевые структуры, которые подвергаются воздействию извне: облучение, проникновение инфекций различной природы, травмы, приём лекарств.

Отдельно выделяют полинейропатию беременных, которая возникает в любом триместре беременности либо на послеродовом этапе.

У будущих мам заболевание развивается вследствие дефицита витамина В, высокой восприимчивости к чужеродным белкам (белок эмбриона и плаценты) и отравляющего воздействия продуктов обмена.

Такая форма болезни часто проявляется на здоровом фоне беременности, но случается и усугубление симптомов интоксикации: рвота, слабость, быстрая утомляемость.

Разновидности заболевания

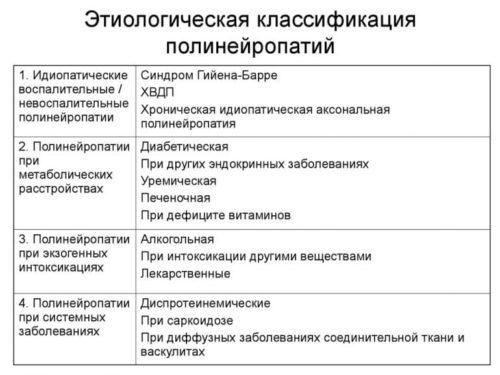

После проведения диагностики при постановке диагноза термин «полинейропатия» сопровождается определяющим понятием, которое зависит от формы болезненного явления. В международной классификации заболеваний содержится несколько типов описываемой болезни (код по МКБ – G60-G64), которые дифференцируются по расположению, участку, причинам и степени поражения.

Нейропатия не появляется как отдельное заболевание. Поражение нервных участков всегда свидетельствует о наличии болезни.

Полинейропатия нижних конечностей может быть острой, подострой и хронической. Острая форма проявляется в течение 2 дней на фоне сильной интоксикации, лечится за неделю.

Симптомы подострого вида нарастают на протяжении 14 дней. К заболеванию обычно приводит метаболический дисбаланс. Требуется продолжительная терапия. Хроническая разновидность развивается вследствие алкоголизма, диабета, недостатка витаминов, рака.

Если очаг поражения локализуется в нижних участках конечностей, диагностируется дистальная нейропатия, если в верхних – проксимальная.

Выделяют следующие типы болезни в зависимости от участка поражения:

- Сенсорный. Поражаются нервные окончания, отвечающие за чувствительную восприимчивость. Отмечаются болезненные ощущения, покалывания при прикосновении.

- Моторный. Повреждаются нервы, участвующие в двигательной активности. В результате чего больной теряет способность двигаться.

- Вегетативный. Нарушаются функции регуляции. Это проявляется в чрезмерном потоотделении, слабости, гипотермии.

- Смешанный. Этот тип совмещает все описанные состояния.

По морфологическому типу выделяют интерстициальную и паренхиматозную форму. Последний тип включает демиелинизирующую и аксональную полинейропатию.

Аксональный вид характеризуется разрушением осевого цилиндра нейронов, что провоцирует потерю чувствительности, блокировку двигательных умений. При демиелинизирующем виде разрушается капсула нервных волокон – миелин.

Это приводит к появлению очагов воспаления на нервных корешках, болезненности, слабости мышечного аппарата.

Интерстициальная нейропатия развивается вследствие поражения интерстициальной капсулы нервов и капилляров. Вызвать расстройство могут хронические болезни воспалительного и инфекционного характера.

Болезнь может иметь воспалительный, токсический, травматический и аллергический характер. При отсутствии лечения патология вызывает атрофию мышечных структур, появление язв, паралич конечностей и дыхательного центра.

Как проявляется болезнь

Симптоматика патологии делится на первичную и вторичную. Первичные симптомы имеют чувствительный характер. Вторичные признаки более серьёзны, они обусловлены сбоями в нервном функционировании.

Симптомы полинейропатии верхних и нижних конечностей изначально проявляются слабостью мускулатуры. Это связано с постепенным прогрессированием поражения нейронов. Дистальные участки ног повреждаются первыми. Возникает чувство онемения в области ступней, по мере прогрессирования онемение затрагивает всю конечность.

Пациенты испытывают покалывание, жжение, боли в мышцах. Человек жалуется на дискомфортные ощущения даже при лёгком прикосновении к поражённому участку. В запущенных ситуациях наблюдается шаткая походка, отсутствие чувствительности, дисфункция двигательных навыков.

Наблюдается кислородное голодание головного мозга. Это выражается в тёмных кругах под глазами, головокружениях, слабости. Подобные симптомы ярко проявляются при резком подъёме.

В зависимости от тяжести состояния признаки могут появляться единично либо множественно.

Атрофия мышечного аппарата проявляется слабостью конечностей, ведущей к параличу, парезу. Часто ощутимый дискомфорт в руках и ногах отмечается в состоянии покоя, что вызывает рефлекторные двигательные акты – синдром беспокойных ног.

Патологическое состояние сопровождается поражением вегетативных функций. Симптоматика проявляется в бледности кожного покрова, ощущении холода. Могут появиться трофические образования: пигментация, язвы, сухость кожи, трещины.

Симптомы нейропатии нижних конечностей проявляются ярко. Характерными признаками являются изменение походки и трудности в передвижении. Прогрессирует отёчность ног, нарушаются рефлексы в коленных суставах, отсутствуют необходимые реакции.

Патологическое состояние может развиваться на фоне синдрома Гийена-Барре и паралича Ландри. Синдром Гийена-Барре является первичной патологией, которая затрагивает проксимальные участки ног и рук. Это проявляется в следующих признаках:

- паралич мускулатуры средних участков конечностей;

- атрофия мышечной структуры тела, что провоцирует затруднённость дыхания;

- сохраняется чувствительность;

- трудности с передвижением.

Паралич Ландри относится к острой форме нейропатии, протекает бурно на фоне неврита аллергического характера. Состояние сопровождается онемением ног, туловища, рук и черепных нервов. Изменения в дыхательном и сердечном ритме провоцируют остановку дыхания.

Методы диагностики

Чтобы верно поставить диагноз, врач назначит больному пройти ряд исследовательских процедур. Необходимо собрать анамнез, провести осмотр, изучить рефлексы. Пациенту нужно сдать общий анализ крови.

Помимо описанных манипуляций, будет проведено ультразвуковое сканирование внутренних органов, рентгенография поражённых участков тела. Важным анализом является забор спинальной жидкости, результаты которого гарантированно определяют наличие болезни. Может понадобиться произвести биопсию нервных окончаний.

Терапевтические мероприятия

Диабетическая и алкогольная нейропатии тяжело лечатся. Подобные формы сопровождаются мучительными болями и утратой чувствительности. Чтобы уменьшить интенсивность клинических проявлений, назначается комплексное лечение, методы которого зависят от причины заболевания.

Витаминотерапия

Больной должен принимать поливитаминные комплексы, включающие витамины группы В: В1, В6, В12. К наиболее эффективным препаратам относится комплекс витаминов от компании Thorne Research.

Наряду с приёмом описанных витаминов часто назначается назначается антиоксиданты: витамины Е, А, С, Коэнзим Q10, Альфа-липоевая кислота

Эти меры влияют на метаболизм и повышают регенерацию тканей, в том числе нервных клеток.

Средства обезболивающего действия

Для устранения болезненного синдрома следует принимать противовоспалительные медикаменты и анальгетики ненаркотической природы. К наиболее распространённым относится Трамал, Аспирин.

При невыносимых болях врач может выписать Кодеин, Морфий. Анальгезирующее лечение совмещают с препаратом Магне-В6, который улучшает терапевтический эффект.

Иммуносупрессанты, гормональные препараты

Доказано, что развитие некоторых полинейропатий связано с нарушением тканевого иммунитета. Поэтому необходима правильно подобранная иммуномодуляция. Врачи назначают Циклоспорин, Азатиоприн наряду с Циклофосфаном. При тяжёлом течении болезни лечение иммуносупрессантами сопровождают гормонотерапией (Преднизолон).

Важно! Выбором и комбинированием препаратов должен заниматься врач.

В качестве сопутствующего медикамента выписывается Эрбисол, включающий множество натуральных органических элементов. Препарат обладает иммуномодулирующей, антиоксидантной, противовоспалительной активностью.

Иные лекарства

Для симптоматического лечения доктора часто назначают Инстенон. Средство способствует расщеплению глюкозы, улучшает тканевое питание. Медикамент оказывает сосудорасширяющий, мочегонный, венотонический эффект.

Также необходим приём Актовегина, нормализующего обменные процессы, Прозерина, восстанавливающего проводимость нервных импульсов. Часто проводится дезинтоксикационная терапия. Лечение полинейропатии верхних и нижних конечностей требует назначения множества лекарственных препаратов для устранения симптомов.

Физиотерапевтические манипуляции

Борьба с заболеванием включает приём лекарственных препаратов наряду с методами физиотерапии. Зачастую процедуры сопровождают основное лечение, чтобы повысить эффективность медикаментов. Пациенту рекомендуется заняться лечебной физкультурой, прибегнуть к магнитотерапии. Подобные манипуляции поддерживают тонус мускулатуры, улучшают кровообращение.

Кстати! При алкогольной полинейропатии физиопроцедуры проводятся после дезинтоксикационной терапии в условиях медицинского учреждения.

Терапия включает массаж, электростимуляцию. Больные должны придерживаться правильного питания, исключив из рациона продукты, содержащие высокую концентрацию жиров, углеводов. Запрещается курить и употреблять стимулирующие вещества.

Рецепты из народной медицины

Полинейропатию можно лечить нетрадиционными методами. Рекомендуется использовать эфирные масла эвкалипта, гвоздики, пихты. Необходимо натирать ступни натуральным средством. Это способствует снятию болезненности, улучшению кровоснабжения конечностей.

Эффективны ванночки для ног. Требуется растворить в 3 литрах тёплой воды полстакана уксусной эссенции и стакан морской соли. Нужно опускать ноги в лечебный раствор ежедневно на полчаса на протяжении 30 дней.

Меры профилактики

Чтобы не допустить поражения нервных волокон, необходимо устранить факторы, отрицательно воздействующие на нейроны. Профилактические мероприятия включают:

- отказ от алкоголя;

- употребление качественных продуктов питания;

- при работе с химическими реагентами использование защитных приборов;

- отказ от бесконтрольного приема лекарственных препаратов;

- своевременное лечение имеющихся болезней;

- занятия умеренной физической активностью;

- контроль концентрации сахара в крови.

Нужно понимать, что предотвратить развитие полинейропатии невозможно. Человек может лишь минимизировать количество отрицательных факторов, влияющих на нейроны.

Возможные последствия

При запоздалом обращении к врачу либо отсутствии терапии болезнь вызывает необратимые осложнения, одно из которых – переход патологии в хроническую неизлечимую форму.

Больной полностью утрачивает чувствительность конечностей, мышцы постепенно разрушаются, что приводит к инвалидности.

В тяжёлых случаях, когда поражаются нервные окончания, отвечающие за функционирование сердечной мышцы, может развиться аритмия, ведущая к смерти.

Благоприятный прогноз и полное выздоровление возможно при алкогольной, инфекционной и токсической разновидности. Диабетическая полинейропатия неизлечима, можно только снизить интенсивность проявления симптомов. Также может присоединиться инфекция, провоцирующая септические явления, медленное заживление раневых поверхностей.

Нейропатия верхних и нижних конечностей – коварное заболевание, ведущее к необратимым последствиям. При первых непонятных проявлениях необходимо обратиться за медицинской помощью. Своевременное лечение поможет избежать серьёзных осложнений.

Аксональная полинейропатия: причины, симптомы, диагностика, лечение

Выделяют острое, подострое и хроническое течение аксональной демиелинизирующей полинейропатией. Патология в некоторых случаях излечивается, однако иногда болезнь остается навсегда. Существуют первично аксональная и демиелинизирующая полинейропатии. В ходе развития заболевания к аксональной вторично присоединяется демиелинизация, а к демиелинизирующей – вторично аксональный компонент.

Симптомы аксональной полинейропатии

Основные проявления аксональной полинейропатии:

- Вялые или спастические параличи конечностей, подергивания мышц.

- Нарушение кровообращения: отеки рук и ног, головокружение при вставании.

- Изменение чувствительности: чувство покалывания, мурашек, жжения, ослабление или усиление тактильных, температурных и болевых ощущений.

- Нарушение походки, речи.

- Вегетативные симптомы: тахикардия, брадикардия, повышенная потливость (гипергидроз) или сухость, побледнение или покраснение кожных покровов.

- Половые расстройства, связанные с эрекцией или эякуляцией.

- Нарушение двигательной функции кишечника, мочевого пузыря.

- Сухость во рту или повышенное слюноотделение, расстройство аккомодации глаза.

Что происходит с головным мозгом при отравлении токсическими веществами? Узнайте, что такое токсическая энцефалопатия.

Что происходит с головным мозгом при отравлении токсическими веществами? Узнайте, что такое токсическая энцефалопатия.

О причинах возникновения и симптомах аксонопатии читайте здесь.

Аксональная полинейропатия проявляется нарушением функции поврежденных нервов. Периферические нервы ответственны за чувствительность, движение мышц, вегетативное влияние (регуляция тонуса сосудов). При нарушении проводимости нервов при данном заболевании возникают сенсорные расстройства:

- ощущения мурашек по коже (парестезии);

- повышение (гиперестезии) чувствительности;

- снижение чувствительности (гипестезии);

- выпадение сенсорной функции по типу печаток или носков (пациент не ощущает своих ладоней или ступней).

Так как при этом вся кровь скапливается в пораженных частях тела, особенно при полинейропатии нижних конечностей, то возможно головокружение при вставании. Возможно покраснение или побледнение кожи пораженных участков вследствие выпадения функции симпатических или парасимпатических нервов. Пропадает трофическая регуляция, в результате чего возникают эрозивно-язвенные поражения.

Характерные признаки! Двигательные нарушения также характерны для аксональной полинейропатии нижних конечностей, рук. Повреждение моторных волокон, ответственных за движение ног и рук, приводит к параличам их мышц.

Обездвиживание может проявляться как скованностью мышц – при спастическом параличе, так и их расслабленностью – вялый парез. Возможна также умеренная степень поражения, в таком случае тонус мышц будет ослаблен.

Сухожильные и надкостничные рефлексы могут быть как усилены, так и ослаблены, иногда при осмотре невролог их не наблюдает.

Поражение черепных нервов (ЧН) также имеет место.

Это может проявляться глухотой (при патологии 8 пары – преддверно-улиткового нерва), параличом подъязычных мышц и мускулатуры языка (страдает 12 пара ЧН), трудностью при глотании (9 пара ЧН).

Может страдать и глазодвигательный и тройничный, лицевой нервы, это проявляется изменением чувствительности и параличами, асимметрией лица, подергиваниями мышц.

При аксонально-демиелинизирующей полинейропатии нижних конечностей, рук поражения могут быть асимметричными. Такое бывает при множественных мононейропатиях, когда карпо-радиальные, коленные, ахиллесовы рефлексы несимметричны.

Причины

Происхождение полинейропатии может быть различным. Основные ее причины – это:

- Истощение, недостаток витамина В1, В12, заболевания, ведущие к дистрофии.

- Интоксикация свинцом, ртутью, кадмием, угарным газом, алкоголем, фосфоорганическими соединениями, метиловым спиртом, лекарствами.

- Болезни кровеносной и лимфатической системы (лимфома, миеломная болезнь).

- Эндокринные заболевания: сахарный диабет.

- Эндогенная интоксикация при почечной недостаточности.

- Аутоиммунные процессы.

- Профессиональные вредности (вибрация).

- Амилоидоз.

- Наследственная полинейропатия.

Дефицит витаминов группы В, особенно пиридоксина и цианокобаламина, может негативно влиять на проводимость нервных волокон и вызывать нейропатию. Это может происходить при хронической алкогольной интоксикации, заболеваниях кишечника с нарушением всасывания, глистных инвазиях, истощении.

Нарушают проводимость нервных волокон такие нейротоксические вещества как ртуть, свинец, кадмий, угарный газ, органические соединения фосфора, мышьяк. Метиловый спирт в малых дозах способен вызвать нейропатию. Лекарственная полинейропатия, вызванная нейротоксичными медикаментами (аминогликозиды, соли золота, висмута), также занимает немалую долю в структуре аксональных невропатий.

При сахарном диабете возникает нарушение функции нервов вследствие нейротоксичности метаболитов жирных кислот – кетоновых тел. Это происходит по причине невозможности использования глюкозы в качестве основного источника энергии, вместо нее подвергаются окислению жиры. Уремия при почечной недостаточности также нарушает функцию нервов.

Аутоиммунные процессы, при которых иммунная система атакует собственные нервные волокна, также могут быть замешаны в патогенезе аксональной полиневропатии.

Это может происходить вследствие провокации иммунитета при неосторожном использовании иммуностимулирующих методов и медикаментов.

Пусковыми факторами у людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям, могут быть иммуностимуляторы, вакцинация, аутогемотерапия.

Амилоидоз – болезнь, при которой в организме накапливается белок амилоид, нарушающий функцию нервных волокон. Может возникать при миеломной болезни, лимфоме, раке бронхов, хронических воспалениях в организме. Заболевание может быть наследственным.

Диагностика

Терапевт должен произвести осмотр и опрос пациента. Врач, занимающий расстройством функций нервов – невропатолог, проверяет сухожильные и периостальные рефлексы, их симметричность. Необходимо провести дифференциальную диагностику с рассеянным склерозом, травматическим поражением нервов.

Лабораторные анализы для диагностики уремической нейропатии – уровень креатинина, мочевины, мочевой кислоты. При подозрении на сахарный диабет сдают кровь из пальца на сахар, а также на гликированный гемоглобин из вены. Если подозревают интоксикацию, то назначают анализ на токсичные соединения, опрашивают пациента и его близких подробно.

Узнайте, как действует Комбилипен на нервную систему. Что лучше: Комбилипен или Мильгамма?

Узнайте, как действует Комбилипен на нервную систему. Что лучше: Комбилипен или Мильгамма?

Почему становится трудно глотать, читайте здесь.

О проявлениях и лечении симптао-адреналового криза узнайте в этой статье: https://golmozg.ru/zabolevanie/simpato-adrenalovyy-kriz.html. Профилактика патологии.

Лечение аксональной полинейропатии

Если поставлен диагноз аксональная полинейропатия, лечение должно быть комплексным, с воздействием на причину и симптомы. Назначают терапию витаминами группы В, особенно при хроническом алкоголизме и дистрофии. При вялых параличах применяют ингибиторы холинэстеразы (Неостигмин, Калимин, Нейромидин). Спастические параличи лечат приемом миорелаксантов и противосудорожных средств.

Если полиневропатия вызвана интоксикацией, применяют специфические антидоты, промывание желудка, форсированный диурез при инфузионной терапии, перитонеальный диализ. При отравлении тяжелыми металлами используют тетацин-кальций, тиосульфат натрия, D-пеницилламин. Если произошла интоксикация фосфоорганисческими соединениями, то применяют атропиноподобные средства.

Для лечения аутоиммунных нейропатий используют глюкокортикоидные гормоны.

При диабетической нейропатии необходимо лечение гипогликемическими медикаментами (Метформин, Глибенкламид), антигипоксантами (Мексидол, Эмоксипин, Актовегин).

Постоянное ощущение мурашек, жжения кожи, онемения или потери чувствительности, двигательные нарушения – симптомы полинейропатии, лечением которой занимается невролог.

(4

Полиневропатии

Полиневропатии — гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся системным поражением периферических нервов. Полиневропатии подразделяются на первично аксональные и первично демиелинизирующие.

Независимо от типа полинейропатии ее клиническая картина характеризуется развитием мышечной слабости и атрофии, снижением сухожильных рефлексов, различными нарушениями чувствительности (парестезиями, гипо- и гиперестезией), возникающими в дистальных отделах конечностей, вегетативными расстройствами.

Важным диагностическим моментом при установлении диагноза полиневропатии является определение причины ее возникновения. Лечение полинейропатии носит симптоматический характер, основной задачей является устранение причинного фактора.

Полиневропатии — гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся системным поражением периферических нервов. Полиневропатии подразделяются на первично аксональные и первично демиелинизирующие.

Независимо от типа полинейропатии ее клиническая картина характеризуется развитием мышечной слабости и атрофии, снижением сухожильных рефлексов, различными нарушениями чувствительности (парестезиями, гипо- и гиперестезией), возникающими в дистальных отделах конечностей, вегетативными расстройствами.

Важным диагностическим моментом при установлении диагноза полиневропатии является определение причины ее возникновения. Лечение полинейропатии носит симптоматический характер, основной задачей является устранение причинного фактора или компенсация основного заболевания.

Полиневропатии

Независимо от этиологического фактора при полиневропатиях выявляют два типа патологических процессов — поражение аксона и демиелинизацию нервного волокна.

При аксональном типе поражения возникает вторичная демиелинизация, при демиелинизирующем поражении вторично присоединяется аксональный компонент. Первично аксональными являются большинство токсических полиневропатий, аксональный тип СГБ, НМСН II типа.

К первично демиелинизирующим полиневропатиям относятся классический вариант СГБ, ХВДП, парапротеинемические полиневропатии, НМСН I типа.

При аксональных полиневропатиях страдает главным образом транспортная функция осевого цилиндра, осуществляемая аксоплазматическим током, который несет в направлении от мотонейрона к мышце и обратно ряд биологических субстанций, необходимых для нормального функционирования нервных и мышечных клеток.

В процесс вовлекаются в первую очередь нервы, содержащие наиболее длинные аксоны. Изменение трофической функции аксона и аксонального транспорта приводит к появлению денервационных изменений в мышце.

Денервация мышечных волокон стимулирует развитие сначала терминального, а затем и коллатерального спраутинга, роста новых терминалей и реиннервацию мышечных волокон, что ведет к изменению структуры ДЕ.

При демиелинизации происходит нарушение сальтаторного проведения нервного импульса, в результате чего снижается скорость проведения по нерву. Демиелинизирующее поражение нерва клинически проявляется развитием мышечной слабости, ранним выпадением сухожильных рефлексов без развития мышечных атрофий.

Наличие атрофий указывает на дополнительный аксональный компонент. Демиелинизация нервов может быть вызвана аутоиммунной агрессией с образованием антител к различным компонентам белка периферического миелина, генетическими нарушениями, воздействием экзотоксинов.

Повреждение аксона нерва может быть обусловлено воздействием на нервы экзогенных или эндогенных токсинов, генетическими факторами.

На сегодняшний день общепринятой классификации полиневропатий не существует. По патогенетическому признаку полиневропатии разделяют на аксональные (первично поражение осевого цилиндра) и демиелинизирующие (патология миелина).

По характеру клинической картины выделяют моторные, сенсорные и вегетативные полиневропатии.

Однако в чистом виде эти формы наблюдаются весьма редко, чаще выявляют сочетанное поражение двух или трех видов нервных волокон (моторно-сенсорные, сенсорно-вегетативные др.).

По этиологическому фактору полиневропатии разделяют на наследственные (невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута, синдром Русси-Леви, синдром Дежерина-Сотта, болезнь Рефсума и пр.

), аутоиммунные (синдром Миллера-Флешера, аксональный тип СГБ, парапротеинемические полиневропатии, паранеопластические невропатии и др.

), метаболические (диабетическая полинейропатия, уремическая полиневропатия, печеночная полинейропатия и др.), алиментарные, токсические и инфекционно-токсические.

В клинической картине полиневропатии, как правило, сочетаются признаки поражения моторных, сенсорных и вегетативных волокон.

В зависимости от степени вовлеченности волокон различного типа в неврологическом статусе могут преобладать моторные, сенсорные либо вегетативные симптомы.

Поражение моторных волокон приводит к развитию вялых парезов, для большинства полиневропатий типично поражение верхних и нижних конечностей с дистальным распределением мышечной слабости, при продолжительных поражениях аксона развиваются мышечные атрофии.

Для аксональных и наследственных полиневропатий характерно дистальное распределение мышечной слабости (чаще в нижних конечностях), которая более выражена в мышцах-разгибателях, чем в мышцах-сгибателях. При выраженной слабости перонеальной группы мышц развивается степпаж (т. н. «петушиная походка»).

Приобретенные демиелинизирующие полиневропатии могут проявляться проксимальной мышечной слабостью. При тяжелом течении может отмечаться поражение ЧН и дыхательных мышц, что чаще всего наблюдается при синдроме Гийена-Барре (СГБ). Для полиневропатий характерна относительная симметричность мышечной слабости и атрофии.

Асимметричные симптомы характерны для множественных мононевропатий: мультифокальной моторной невропатии, мультифокальной сенсомоторной невропатии Самнера-Льюиса.

Сухожильные и периостальные рефлексы при полиневропатии обычно снижаются или выпадают, в первую очередь снижаются рефлексы ахиллова сухожилия, при дальнейшем развитии процесса — коленные и карпорадиальные, сухожильные рефлексы с двуглавых и трехглавых мышц плеча могут оставаться сохранными длительное время.

https://www.youtube.com/watch?v=b2cyS1BFqMk

Сенсорные нарушения при полиневропатии также чаще всего относительно симметричны, сначала возникают в дистальных отделах (по типу «перчаток» и «носков») и распространяются проксимально.

В дебюте полиневропатии часто выявляют позитивные сенсорные симптомы (парестезия, дизестезия, гиперестезия), но при дальнейшем развитии процесса симптомы раздражения сменяются симптомами выпадения (гипестезия).

Поражение толстых миелинизированных волокон приводит к нарушениям глубокомышечной и вибрационной чувствительности, поражение тонких миелинизированных волокон — к нарушению болевой и температурной чувствительности кожи.

Нарушение вегетативных функций наиболее ярко проявляется при аксональных полиневропатиях, так как вегетативные волокна являются немиелизированными.

Чаще наблюдают симптомы выпадения: поражение симпатических волокон, идущих в составе периферических нервов, проявляется сухостью кожных покровов, нарушением регуляции сосудистого тонуса; поражение висцеральных вегетативных волокон приводит к дизавтономии (тахикардия, ортостатическая гипотензия, снижение эректильной функции, нарушение работы ЖКХ).

При выявлении медленно прогрессирующей сенсомоторной полиневропатии, дебютировавшей с перонеальной группы мышц, необходимо уточнить наследственный анамнез, особенно наличие у родственников утомляемости и слабости мышц ног, изменений походки, деформации стоп (высокий подъем).

При развитии симметричной слабости разгибателей кисти необходимо исключить интоксикацию свинцом. Как правило, токсические полиневропатии характеризуются, помимо неврологических симптомов, общей слабостью, повышенной утомляемостью и редко абдоминальными жалобами.

Кроме того, необходимо выяснить, какие препараты принимал/принимает пациент для того, чтобы исключить лекарственную полиневропатию.

Медленно прогрессирующее развитие асимметричной слабости мышц — клинический признак мультифокальной моторной полиневропатии.

Для диабетической полиневропатии характерна медленно прогрессирующая гипестезия нижних конечностей в сочетании с чувством жжения и другими проявлениями в стопах. Уремическая полиневропатия возникает, как правило, на фоне хронического заболевания почек (ХПН).

При развитии сенсорно-вегетативной полиневропатии, характеризующейся жжением, дизестезиями, на фоне резкого уменьшения массы тела необходимо исключить амилоидную полиневропатию.

Для наследственных полиневропатий характерны преобладание слабости разгибателей мышц стоп, степпаж, отсутствие ахилловых сухожильных рефлексов, высокий свод стопы.

В более поздней стадии заболевания отсутствуют коленные и карпорадиальные сухожильные рефлексы, развиваются атрофии мышц стоп, голеней.

Поражение мышц, соответствующее иннервации отдельных нервов, без сенсорных нарушений характерно для множественной моторной полиневропатии. В большинстве случаев преобладает поражение верхних конечностей.

Сенсорные полиневропатии характеризуются дистальным распределением гипестезий. В начальных стадиях заболевания возможна гиперестезия. Сенсомоторные аксональные невропатии характеризуются дистальными гипестезиями и дистальной мышечной слабостью.

При вегетативных полиневропатиях возможны как явления выпадения, так и раздражение вегетативных нервных волокон.

Для вибрационной полиневропатии типичны гипергидроз, нарушения сосудистого тонуса кистей, для диабетической полиневропатии, напротив, сухость кожных покровов, трофические нарушения, вегетативная дисфункция внутренних органов.

Исследование антител к GM1-гангликозидам рекомендуют проводить у пациентов с моторными невропатиями. Высокие титры (более 1:6400) специфичны для моторной мультифокальной невропатии.

Низкие титры (1:400-1:800) возможны при хронической воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатии (ХВДП), синдроме Гийена-Барре и иных аутоиммунных невропатиях. Следует помнить, что повышенный титр антител к GM1-гангкликозидам выявляют у 5% здоровых людей (особенно пожилого возраста).

Антитела к ассоциированному с миелином гликопротеину выявляют у 50% пациентов с диагнозом «парапротеинемическая полиневропатия» и в некоторых случаях других аутоиммунных невропатий.

При подозрении на полиневропатии, связанные с интоксикацией свинцом, алюминием, ртутью проводят анализы крови и мочи на содержание тяжелых металлов. Возможно проведение молекулярно-генетического анализа на все основные формы НМСН I, IVA, IVB типов.

Проведение игольчатой электромиографии при полиневропатиях позволяет выявить признаки текущего денервационно-реиннервационного процесса. Прежде всего, необходимо исследовать дистальные мышцы верхних и нижних конечностей, а при необходимости и проксимальные мышцы.

Проведение биопсии нервов оправдано только при подозрении на амилоидную полиневропатию (выявление отложений амилоида).

При наследственных полиневропатиях лечение носит симптоматический характер. При аутоиммунных полиневропатиях цель лечения заключается в достижении ремиссии.

При диабетической, алкогольной, уремической и других хронических прогрессирующих полиневропатиях лечение сводится к уменьшению выраженности симптоматики и замедлению течения процесса.

Один из важных аспектов немедикаментозного лечения — лечебная физкультура, направленная на поддержание мышечного тонуса и предупреждение контрактур. В случае развития дыхательных нарушений при дифтерийной полиневропатии может потребоваться проведение ИВЛ.

Эффективного медикаментозного лечения наследственных полиневропатий не существует. В качестве поддерживающей терапии используют витаминные препараты и нейротрофические средства. Впрочем, эффективность их до конца не доказана.

Для лечения порфирийной полиневропатии назначают глюкозу, которая обычно вызывает улучшение состояния пациента, а также обезболивающие и другие симптоматические препараты.

Медикаментозное лечение хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии включает в себя проведение мембранного плазмафереза, применение иммуноглобулина человеческого или преднизолона.

В ряде случаев эффективность плазмафереза и иммуноглобулина оказывается недостаточной, поэтому, если нет противопоказаний, лечение следует сразу начинать с глюкокортикостероидов. Улучшение наступает, как правило, через 25-30 дней; через два месяца можно начинать постепенное снижение дозы до поддерживающей.

При снижении дозы глюкокортикостероидов необходимо проведение ЭМГ-контроля. Как правило, полностью отменить преднизолон удается в течение 10-12 месяцев, при необходимости можно «подстраховаться» азатиоприном (либо циклоспорин, либо микофенолата мофетил).

Лечение диабетической полиневропатии проводится совместно с эндокринологом, основной его целью является поддержание нормального уровня сахара крови. Для купирования болевого синдрома применяют трициклические антидепрессанты, а также прегабалин, габапентин, ламотриджин, карбамазепин.

В большинстве случаев применяют препараты тиоктовой кислоты и витамины группы В. Регресс симптомов на ранней стадии уремической полиневропатии достигается нефрологами при коррекции уровня уремических токсинов в крови (программный гемодиализ, трансплантация почки).

Из лекарственных средств применяются витамины группы В, при выраженном болевом синдроме — трициклические антидепрессанты, прегабалин.

Основной терапевтический подход в лечении токсической полиневропатии — прекращение контакта с токсическим веществом. При дозозависимых лекарственных полиневропатиях необходимо скорректировать дозу соответствующего лекарственного препарата.

При подтвердившемся диагнозе «дифтерия» введение антитоксической сыворотки уменьшает вероятность развития дифтерийной полиневропатии. В редких случаях в связи с развитием контрактур и деформации стоп может понадобиться хирургическое лечение.

Однако следует помнить, что длительная обездвиженность после оперативного вмешательства может негативно повлиять на двигательные функции.

При хронической воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатии прогноз на жизнь достаточно благоприятный. Летальность очень низкая, однако, полное выздоровление наступает очень редко.

До 90% пациентов на фоне иммуносупрессивной терапии достигают полной либо неполной ремиссии.

В то же время заболевание склонно к обострениям, применение иммуносупрессивной терапии может быть в виду ее побочных действий, приводящих к многочисленным осложнениям.

При наследственных полиневропатиях редко удается добиться улучшения состояния, так как заболевание медленно прогрессирует.

Однако пациенты, как правило, адаптируются к своему состоянию и в большинстве случаев до самых поздних стадий заболевания сохраняют способность к самообслуживанию.

При диабетической полиневропатии прогноз на жизнь благоприятный при условии своевременного лечения и тщательного контроля гликемии. Лишь в поздних стадиях заболевания выраженный болевой синдром способен значительно ухудшить качество жизни пациента.

Прогноз на жизнь при уремической полиневропатии полностью зависит от выраженности хронической почечной недостаточности. Своевременное проведение программного гемодиализа либо трансплантация почки способны привести к полному либо почти полному регрессу уремической полиневропатии.

Аксональная Полинейропатия — хроническая, моторная, острая

20.03.2019

Аксональная полинейропатия – это патология периферической нервной системы, которая развивается вследствие повреждения периферических нервов. В основе патологии – поражение аксонов, миелиновых оболочек либо тел нервных клеток. Аксональная полинейропатия инвалидизирует больного и развивает тяжелые осложнения: синдром диабетической стопы, паралич, анестезия.

Полинейропатия проявляется снижением мышечной силы, нарушением чувствительности и локальными вегетативными поражениями в области нейропатии. Обычно нервы поражаются симметрично в дальних участках тела: руках или ногах. Поражение по ходу развития плавно переходит на близкие участки: стопа → голеностоп → голень → бедро → таз.

Причины

Полинейропатия вызывается следующими причинами:

- Хронические болезни: сахарный диабет (50% всех случаев нейропатии), ВИЧ-инфекция (У ВИЧ-инфицированных полинейропатия развивается в 30% случаев), туберкулез.

- Острая интоксикация: мышьяк, метиловый спирт, фосфорорганические соединения, угарный газ, хроническое употребление алкоголя (развивается у 50% алкоголиков).

- Метаболические состояния: дефицит витаминов группы B, уремия.

- Длительный прием лекарственных средств: Изониазид, Метронидазол, Винкристин, Дапсон.

- Наследственная предрасположенность, аутоиммунные заболевания.

Вышеназванные факторы вызывают эндогенную и экзогенную интоксикацию. Возникают метаболические и ишемические нарушения в нерве. Повреждается ткань нерва и вторично – миелиновая оболочка.

Токсические соединения, которые поступают из внешней среды, метаболитами поражают периферический нерв. Чаще это бывает при печеночной недостаточности, когда в кровотоке скапливаются необработанные опасные химические соединения, при отравлении свинцом, литием и мышьяком.

Среди эндогенных интоксикаций чаще встречается нарушение метаболизма и скопление токсических веществ при сахарном диабете и почечной недостаточности. В результате поражается цилиндрическая ось аксона.

Повреждение периферического нерва из-за эндогенной интоксикации может дойти до степени, когда чувствительность теряется полностью.

Это демонстрируется на электронейромиографии, когда на кожу подается раздражитель, а в нерве нет сенсорного ответа.

При сильном воздействии химических агентов развивается комплексная аксональная демиелинизирующая полинейропатия.

Аксонально-демиелинизирующая полинейропатия возникает на фоне уремической интоксикации, сильным отравлением свинцом, хроническим приемом Амиодарона в нетерапевтических дозах.

Наиболее грубые поражения наблюдаются при инсулинопотребном сахарном диабете, когда в крови наблюдаются злокачественные показатели глюкозы.

Симптомы

Клиническая картина развивается медленно. Признаки разделяются на группы:

- Вегетативные нарушения. Аксональная полинейропатия нижних конечностей проявляется локальной потливостью ноги, приливами жара, похолоданием.

- Сенсорные нарушения. Проявляются снижением тактильной и температурной чувствительности. Повышается порог чувствительности низких температур: больной может долго держать ногу на холоде и не чувствовать его, из-за чего получает обморожение. Часто возникают парестезии: онемение, ощущение ползающих мурашек, покалывание.

- Болевой синдром. Характеризуется нейропатическими ноющими или острыми, подобно электрическим ударам болями в пораженной области.

- Двигательные нарушения. Из-за повреждения нерва и миелиновых оболочек расстраивается двигательная активность: мышцы ослабляются и атрофируются, вплоть до паралича.

Выделяют позитивные (продуктивные) симптомы: судороги, мелкий тремор, подергивания (фасцикуляции), синдром беспокойных ног.

Аксональная сенсомоторная полинейропатия проявляется системными симптомами: повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, боли в кишечнике, избыточная потливость, частые мочеиспускания.

Аксонопатии бывают острыми, подострыми и хроническими. Острая аксональная полинейропатия развивается на фоне отравлений тяжелыми металлами, а клиническая картина развивается за 3-4 дня.

Подострые нейропатии развиваются в течение 2-4 недель. Подострое течение характерно для метаболических нарушений.

Хронические аксонопатии развиваются в течение от 6 месяцев до нескольких лет. Хроническая аксональная полинейропатия характерна для алкоголизма, сахарного диабета, цирроза печени, рака, уремии. Хроническое течение также наблюдается при неконтролируемом приеме Метронидазола, Изониазида, Амиодарона.

Диагностика и лечение

Диагностика начинается со сбора анамнеза. Выясняются обстоятельства заболевания: когда возникли первые симптомы, чем проявлялись, был ли контакт с тяжелыми металлами или отравление, какие лекарства принимает больной.

Исследуется сопутствующая симптоматика: есть ли нарушения координации, психические расстройства, снижение интеллекта, какого размера лимфоузлы, цвет лица.

Собирается и отправляется кровь: исследуется уровень глюкозы, количество эритроцитов и лимфоцитов. В моче исследуется уровень кальция, глюкозы, мочевины и креатинина.

Собираются печеночные пробы через биохимический анализ крови – так исследуется поражена ли печень.

Больному назначается инструментальная диагностика:

- Электромиография: исследуется реакция нервных волокон на раздражитель, оценивается деятельность автономной нервной системы.

- Рентгенография органов грудной полости.

- Биопсия кожного нерва.

Лечение аксональной нейропатии:

- Этиологическая терапия. Направлена на устранение причины. Если это сахарный диабет – нормализовать уровень глюкозы в крови, если алкоголизм – отменить алкоголь.

- Патогенетическая терапия. Направлена на восстановление работы нерва: вводятся витамины группы B, альфалиполиевая кислота. Если это аутоиммунное заболевание, назначаются кортикостероиды – они блокируют патологическое воздействие на миелин и нервные волокна.

- Симптоматическая терапия: устраняется болевой синдром (антидепрессанты, опиоидные наркотические анальгетики).

- Реабилитация: физиотерапия, лечебная физкультура, трудотерапия, массаж.

Прогноз условно благоприятный: при нормализации уровня глюкозы, устранении патологических механизмов и выполнении врачебных рекомендаций происходит реиннервация – постепенно восстанавливается чувствительность, движения и уходят вегетативные нарушения.

Не нашли подходящий ответ?Найдите врача и задайте ему вопрос!

Аксональные полинейропатии: патогенез и лечение

Полинейропатия (ПНП) — заболевание периферической нервной системы, развивающееся в результате диффузного поражения периферических нервов — их аксонов (аксональные полинейропатии), миелиновой оболочки (демиелинизирующие полинейропатии) либо тел нейронов (нейронопатии) [9]. В основе патогенеза полинейропатий аксонального типа лежит генерализованное повреждение осевых цилиндров периферических нервов.

Патогенез. Аксональная дегенерация (аксонопатия) — результат нарушения метаболизма нейрона вследствие недостаточной выработки энергии в митохондриях и/или нарушения аксонального транспорта. Миелиновая оболочка при аксонопатиях страдает вторично (вторичная демилинизация).

Миелин может повреждаться в результате ишемии нервов (поражения vasa nevrorum), отложения токсичных для нерва веществ или иммунных комплексов в эндоневрии (что характерно, например, для сахарного диабета, особенно 1-го типа — с высокой гипергликемией и аутоиммунными нарушениями) [4].

Соответственно, среди причин аксонопатии периферических нервов указывают нарушения метаболизма, токсические влияния, ишемию нервных стволов, наследственную предрасположенность и аутоиммунные механизмы [5].

По этиологическому фактору подавляющее большинство аксональных ПНП составляют метаболические и токсические, среди которых первое место занимают диабетическая (до 50% среди пациентов с сахарным диабетом и до 90% поражений нервной системы при диабете [9, 12]) и алкогольная (до 50% среди больных алкоголизмом [2, 9]).

Причиной токсико-метаболических ПНП является экзо- и эндогенные интоксикации. Поступающие извне вещества или собственные его метаболиты, токсичные для периферических нервов, вызывают их повреждение.

Тяжесть этого повреждения зависит от степени токсичности данного агента (выделяют острые метаболические ПНП, развивающиеся на фоне тяжелой общей интоксикации, например, ПНП при быстро нарастающих печеночной недостаточности или уремии, при отравлении фосфоорганическими веществами, мышьяком, свинцом, как нежелательный эффект лечения препаратами лития, цитостатиками), длительности его воздействия, собственных генетических особенностей метаболизма нервной ткани, немаловажную роль играет также аутоиммунный фактор [13].

Большинство часто встречающихся в клинике метаболических ПНП являются итогом длительного воздействия эндо- и экзогенного токсического агента (диабетическая, печеночная, уремическая, алкогольная, профессиональная, лекарственная). Результатом такой интоксикации является повреждение осевого цилиндра аксона.

Клинически это проявляется не только нарушениями чувствительности и мышечной слабостью (что свойственно и для демиелинизирующих ПНП), но и мышечными гипотрофиями, выраженными трофическими нарушениями. Все эти признаки свидетельствуют о длительном страдании аксонов периферических нервов.

При электронейромиографии (ЭНМГ) выявляется снижение (иногда — вплоть до полного отсутствия) амплитуды сенсорных потенциалов и М-ответов периферических нервов.

У пациентов с ПНП аксонального типа зачастую в достаточной степени сохранены двигательные функции (отсутствуют выраженные парезы, больные сохраняют способность ходить, часто без дополнительной опоры), тогда как инвалидизирующими являются чувствительные (боли и парестезии) и трофические нарушения.

Так, аксональная сенсомоторная ПНП является одним из важных патогенетических факторов развития синдрома диабетической стопы [3]. Аксональное повреждение нервов развивается медленно, исподволь, но при правильном лечении потенциально обратимо.

При массивном воздействии токсичного для периферической нервной системы агента, участии ишемического компонента (за счет страдания vasa nevrorum), аутоиммунных влияний развиваются ПНП аксонально-демиелинизирующего типа такие, например, как уремическая, свинцовая, амиодароновая, вызываемые воздействиями высокотоксичных для нервов веществами [9].

При наиболее распространенной диабетической ПНП, демиелинизирующий компонент максимально представлен при инсулинпотребном сахарном диабете (характеризующимся более высокой гипергликемией), а выраженность демиелинизации периферических нервов нарастает при резких повышениях уровня глюкозы крови [4, 7].

На представленность демиелинизирующего компонента при метаболических ПНП влияют наследственные факторы (генетически обусловленная миелинопатия, которая протекала бы субклинически без дополнительного воздействия токсического агента), аутоиммунное повреждение (например, миелинопатия более выражена при сахарном диабете 1-го типа, при котором иммунокомпетентные клетки повреждают ткань поджелудочной железы) [4, 14].

ПНП аксонально-демиелинизирующего типа протекают более тяжело, с выраженными парезами, сенситивной атаксией, нейропатическим болевым синдромом, но нередко, при своевременном устранении действия токсического фактора, быстро регрессируют.

При очень тяжелом и упорном течении заболевания, учитывая роль аутоиммунного механизма в развитии данного типа метаболических ПНП, необходимо кратковременное назначение иммуномодулирующей терапии (чаще глюкокортикоидов, иногда цитостатиков) [9, 11].

Клиническое течение ПНП. Как уже было сказано, при длительном воздействии умеренно токсичного для нервов агента аксонопатия развивается медленно, что не всегда заметно.

Преимущественное поражение бедно миелинизированых вегетативных и сенсорных волокон вызывает парестезии, повышенную холодовую чувствительность кистей и стоп, негрубые трофические нарушения.

При ЭНМГ не всегда удается выявить характерные признаки сенсорной и моторной аксонопатии — снижение амплитуд сенсорных потенциалов и М-ответов — если исследуются крупные богато миелинизированные нервы, аксоны которых страдают позднее.

Быстрее выявляются признаки вторичной миелинопатии, как клинические — присоединение нейропатических болей, парезов, так и миографические — снижение скорости распространения возбуждения (СРВ) по нервам.

При условии адекватной терапевтической стратегии — устранения действия повреждающего периферические нервы фактора, назначение препаратов, влияющих на метаболизм нервной ткани, — наступает ремиелинизация, что отражается и на ЭНМГ в виде нарастания СРВ, и клинически — в виде регресса парезов и нейропатических болей, улучшения чувствительности. Однако, если полинейропатия развивалась в условиях длительного действия токсического агента, поражение аксонов периферических нервов, снижение амплитуд сенсорных потенциалов и М-ответов на ЭНМГ сохраняется, поскольку осевые цилиндры нервов обладают гораздо меньшей способностью к регенерации, чем миелин.

Так, в проведенном исследовании [8], посвященном лечению алкогольной ПНП, ведущим ЭНМГ-признаком поражения периферических нервов у большинства пациентов имелось снижение СРВ.

В условиях элиминации токсического фактора (в данном случае приема алкоголя) и лечения препаратом α-липоевой кислоты (берлитион в суточной дозе 600 мг), у пациентов быстро, в течение 1-го месяца, регрессировали ЭНМГ и клинические признаки миелинопатии — уменьшалась выраженность парезов и болевого синдрома (в баллах по визуальной аналоговой шкале с 5,2±1,0 до 2,6±0,5) достоверно (р