- Основные понятия

- Признаки клинической смерти

- Этапы СЛР

- Дополнение

В настоящее время часто можно услышать из СМИ, что люди умирают «на ровном месте», так называемая внезапная смерть. На самом деле, с внезапной смертью может столкнуться любой человек в любое время и в любом месте. И чтобы суметь спасти умирающего, необходимо владеть некоторыми базовыми навыками, к которым относится СЛР.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — это комплекс неотложных мероприятий, которые выполняются для выведения из клинической смерти (для оживления человека).

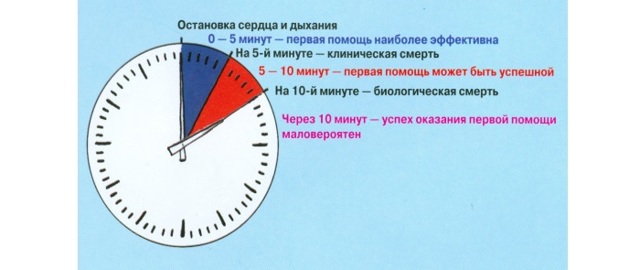

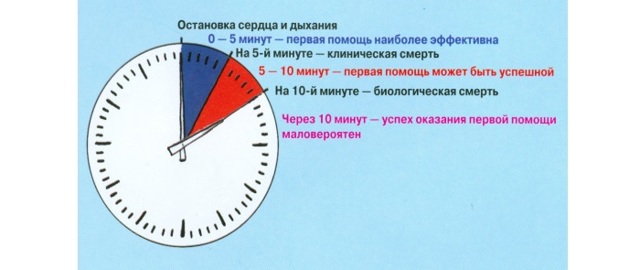

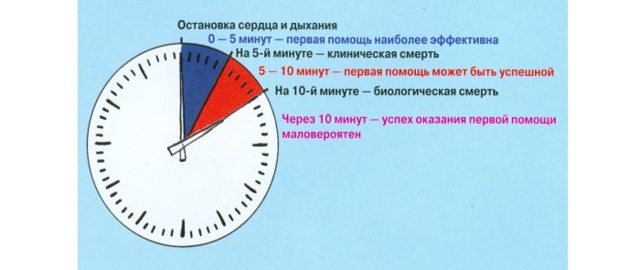

Клиническая смерть — это обратимое состояние, при котором происходит полная остановка дыхания и кровообращения. Обратимость этого состояния колеблется от 3 до 7 минут (именно столько времени может прожить наш мозг без кислорода). Все зависит от температуры окружающей среды (в холоде выживаемость увеличивается) и исходного состояния пациента.

Важно, чтобы реанимационные мероприятия были начаты сразу, после диагностики клинической смерти. Иначе кора головной мозг погибнет и тогда, даже если получится возобновить сердечную деятельность, человека, как личность, мы потеряем.

Человек превратиться в овощ, который сам больше не сможет регулировать никакие процессы жизнедеятельности.

Будет существовать лишь его тело, которое сможет дышать только при помощи аппарата, питаться исключительно посредством специальных систем.

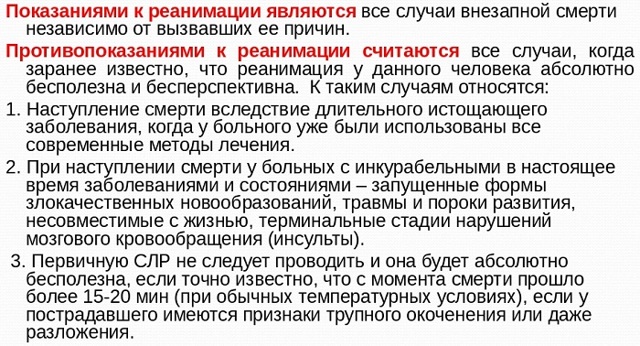

Признаки клинической смерти

Стать реаниматором может любой дееспособный человек, столкнувшийся с клинической смертью. К признакам клинической смерти относятся:

- Потеря сознания и полное расслабление человека (нет тонуса мышц, не вызываются рефлексы);

- Широкие зрачки, которые не реагируют на свет (если посветить фонариком в глаз живому человеку, зрачок моментально сузится, чего не будет при клинической смерти человека);

- Кожные покровы приобретут землистый оттенок (пепельно-серый цвет), или же будут бледными с синюшным оттенком;

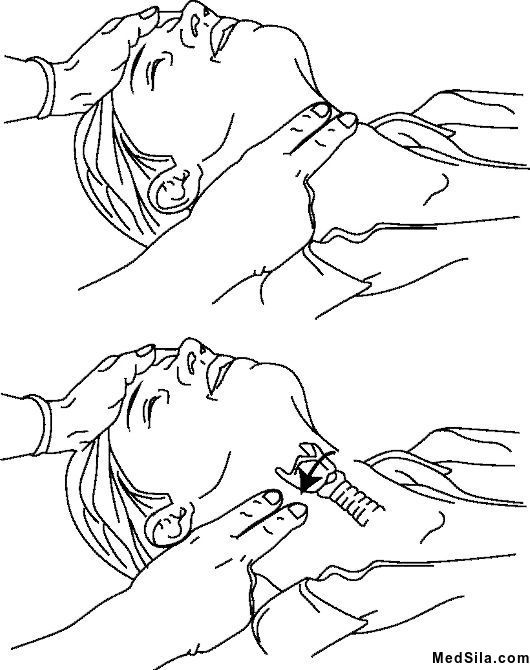

- Отсутствие пульса на сонных артериях. Для этого необходимо прощупать пульс с двух сторон шеи;

Прощупывание пульса на сонных артериях. Вначале необходимо найти пальцами щитовидный хрящ (у мужчин кадык), а затем продвинуть пальцы на пару см. в сторону.

Прощупывание пульса на сонных артериях. Вначале необходимо найти пальцами щитовидный хрящ (у мужчин кадык), а затем продвинуть пальцы на пару см. в сторону. - Остановка дыхания (не будет подниматься грудная клетка, не будет слышан выдох).

Этапы СЛР

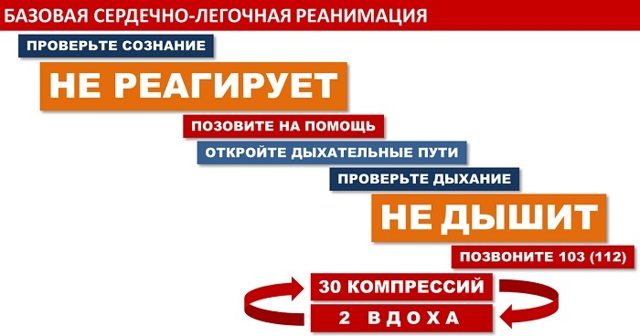

Если вы увидели данные признаки, то должны немедленно приступить к реанимации.

-

Этап.

Необходимо уложить пострадавшего на ровную горизонтальную поверхность;

-

Этап.

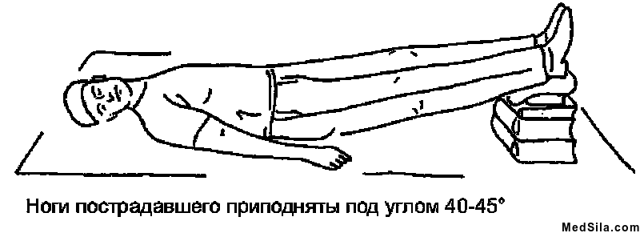

По возможности нужно поднять ноги умирающему (положить их на стул или другой доступный предмет);

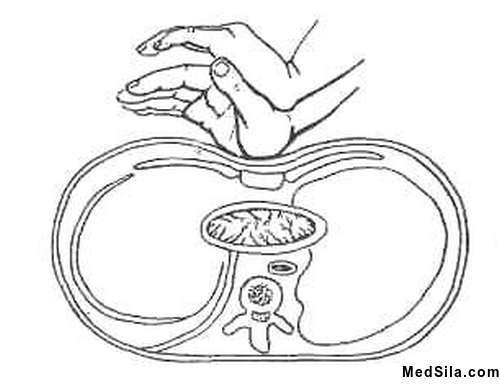

Мероприятия, улучшающие кровоснабжение головного мозга

Мероприятия, улучшающие кровоснабжение головного мозга

-

Этап.

Освободить грудную клетку от одежды, расстегнуть ремень и другие, стягивающие грудной и брюшной отдел, элементы одежды;

-

Этап.

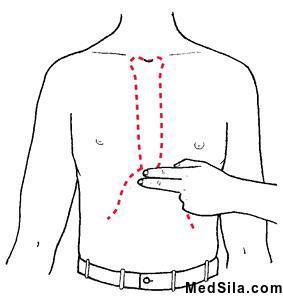

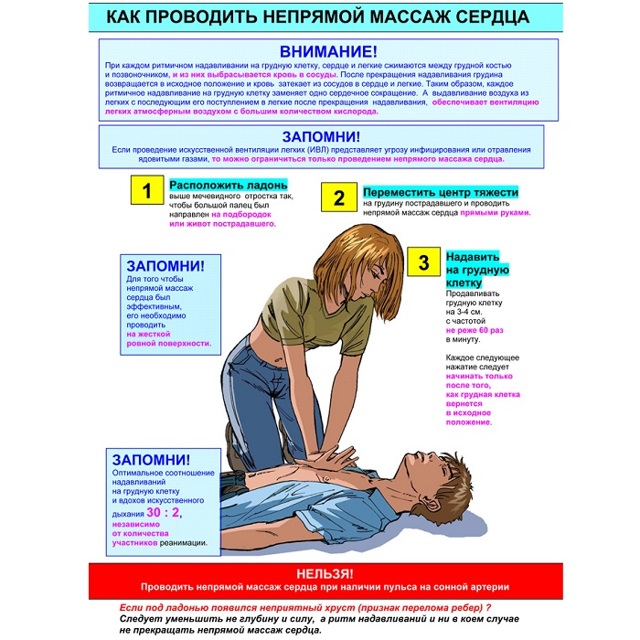

Необходимо определить область, где будет проводиться непрямой массаж сердца.

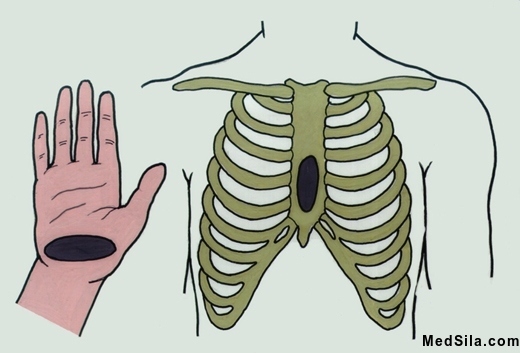

Расположение мечевидного отростка Давить на грудную клетку нужно на 3-5 см. выше мечевидного отростка и строго по средней линии (т.е. на грудину). У мужчин эту область можно определить, проведя линию по соскам. Там где эта линия пересечет грудину и будет нужная точка.

Расположение мечевидного отростка Давить на грудную клетку нужно на 3-5 см. выше мечевидного отростка и строго по средней линии (т.е. на грудину). У мужчин эту область можно определить, проведя линию по соскам. Там где эта линия пересечет грудину и будет нужная точка.  Место расположения ладони при СЛР Ладонь одной руки необходимо положить на тыл другой руки (создать замок) и выпрямить руки в локтях;

Место расположения ладони при СЛР Ладонь одной руки необходимо положить на тыл другой руки (создать замок) и выпрямить руки в локтях;

Расположение рук при СЛР

Расположение рук при СЛР  Слева – область нижней руки, которая должна давить на грудную клетку. Справа — область груди, куда необходимо давить при СЛР.

Слева – область нижней руки, которая должна давить на грудную клетку. Справа — область груди, куда необходимо давить при СЛР.

-

Этап.

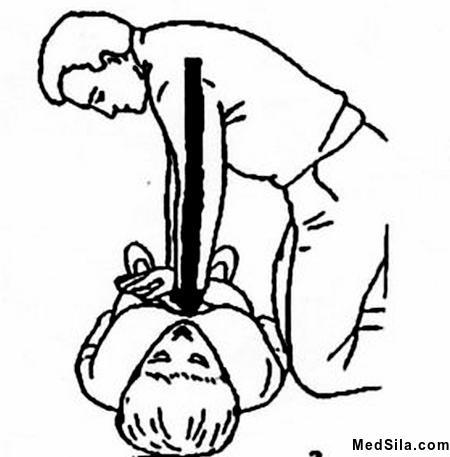

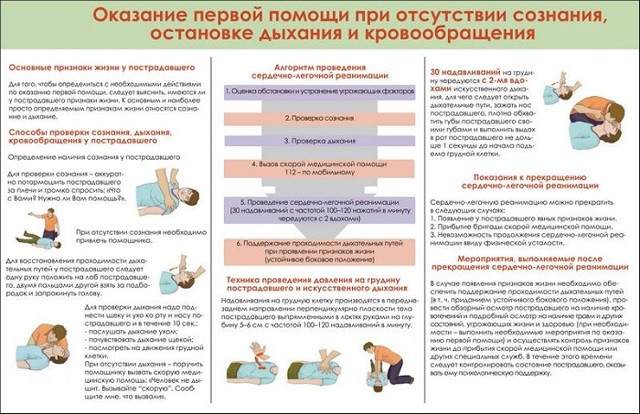

Непосредственный массаж сердца. Не сгибая руки в локтях, надавливают на грудину в установленном месте с такой силой, чтобы она прогнулась на 5-6 см. (это довольно хорошо ощущается), после чего дают возможность грудине полностью расправиться (т.е. вернуться в изначальное положение). Давим мы не руками, а всем туловищем.

Прямые руки при надавливании на грудину Толчки должны быть ритмичные и достаточно резкие. Причем для эффективного массажа частота нажатий на грудную клетку должна быть не меньше 100 в минуту (стремиться необходимо к 120). Т.е. за секунду вы должны сделать 1.5-2 нажатия.

Прямые руки при надавливании на грудину Толчки должны быть ритмичные и достаточно резкие. Причем для эффективного массажа частота нажатий на грудную клетку должна быть не меньше 100 в минуту (стремиться необходимо к 120). Т.е. за секунду вы должны сделать 1.5-2 нажатия.

Сразу таких нажатий должно быть 30. -

Этап.

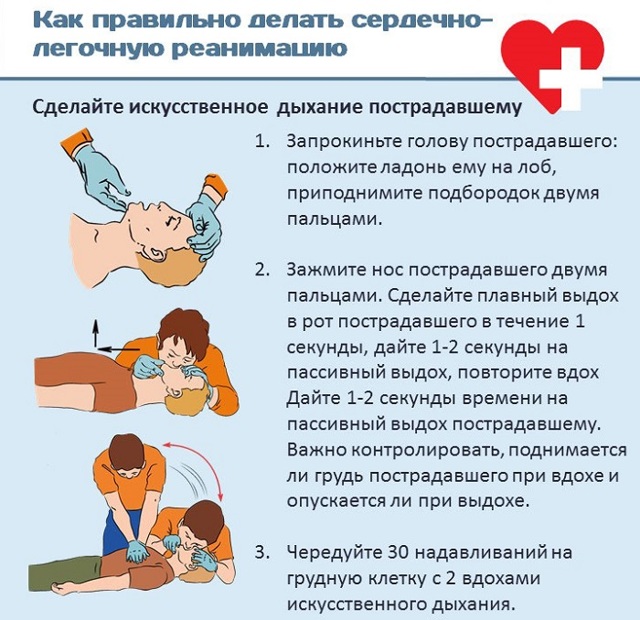

После 30 нажатий необходимо перейти к искусственной вентиляции легких (вдуванию воздуха из своего рта в рот или нос потерпевшему). Для этого необходимо:

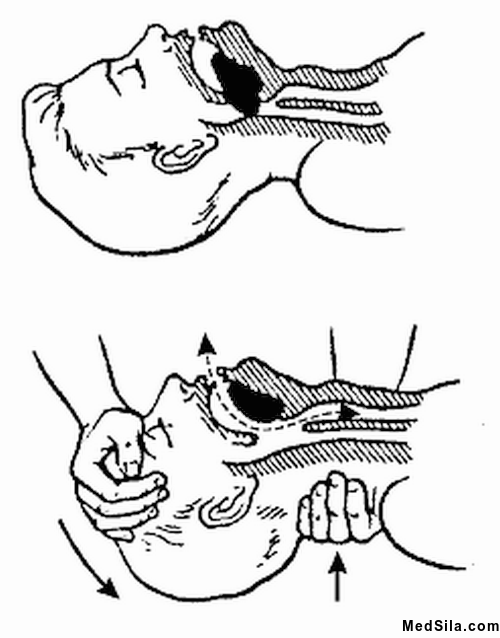

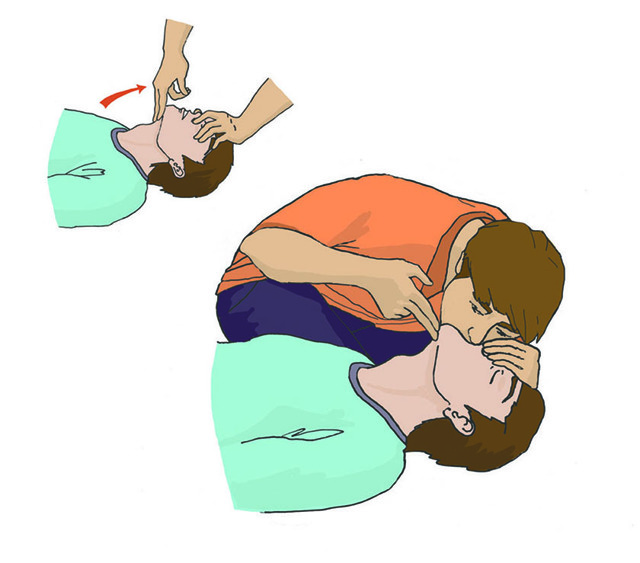

- Запрокинуть голову человеку. Одной рукой вы беретесь за лоб, другую кладете под шею и разгибаете голову. Но здесь будьте осторожны.

Запрокидывание головы человеку без сознания Если у человека имеется перелом шейного отдела позвоночника, вы только усугубите ситуацию (настороженность на счет наличия перелома должна быть, если этот человек упал с высоты на верхнюю часть туловища; ударился головой о дно при нырянии; попал в ДТП). Если вы подозреваете прелом, то запрокидывать голову нельзя. Переходите к следующему этапу;

Запрокидывание головы человеку без сознания Если у человека имеется перелом шейного отдела позвоночника, вы только усугубите ситуацию (настороженность на счет наличия перелома должна быть, если этот человек упал с высоты на верхнюю часть туловища; ударился головой о дно при нырянии; попал в ДТП). Если вы подозреваете прелом, то запрокидывать голову нельзя. Переходите к следующему этапу; - Выдвинуть нижнюю челюсть вперед (т.е. вверх по отношению к лежащему человеку). Пальцы рук кладутся на углы нижней челюсти и надавливают на них так, чтобы выдвинуть челюсть (нижние зубы должны стать впереди верхних, т.е. выше верхних по отношению к лежащему человеку);

Выдвижение нижней челюсти вперед

Выдвижение нижней челюсти вперед - Открыть рот пострадавшему. Если во рту вы обнаружите рвотные массы, или другие инородные предметы, необходимо их оттуда извлечь. Поверните голову на бок и любым куском материи очистите ротовую полость. После этого повторите предыдущие пункты 6 этапа и откройте рот пострадавшему.

- Запрокинуть голову человеку. Одной рукой вы беретесь за лоб, другую кладете под шею и разгибаете голову. Но здесь будьте осторожны.

После необходимо перейти к непосредственному вдуванию воздуха. Чтобы защитить себя, вдувайте воздух через ткань (платок или салфетку). Чтобы весь ваш воздух попал в дыхательные пути пострадавшего, вы должны плотно прижать свои губы к его рту (откройте свой рот широко, охватите его губы, чтобы его рот, оказался в вашем) и зажать ему нос.

Плотное прижатие губ ко рту пострадавшего

Перед этим вдохните воздух в свои легкие, но не очень глубоко. Выдох должен быть резким. Не стоит выдыхать весь свой воздух из легких (выдох должен включать около 80 % вашего воздуха в легких).

Таких выдохов необходимо сделать два. После чего опять приступить к массажу сердца.

ИВЛ рот в рот

-

Этап.

Таким образом, вы осуществляете циклы сердечно-легочной реанимации, состоящие из 30 нажатий на грудную клетку и 2 вдохов изо рта в рот. (30:2). После 3-5 таких циклов необходимо заново оценить пульс и дыхание пострадавшего.

Если вы почувствуете биение сонной артерии, увидите самостоятельные вдохи человека, безусловно, реанимацию стоит прекратить.

Если же сердечная деятельность не возобновилась, продолжайте сердечно-легочную реанимацию, пока к вам не прибудет помощь.

Дополнение

Если рядом с вами никого нет, то в процессе подготовки к СЛР постарайтесь позвать на помощь. Если никто не откликнется, начните реанимировать пациента и в перерыве между циклами (т.е. через 3-5 цикла) вызовите скорую помощь.

P.S. Если вы сомневаетесь в правильности своих действий, сразу же набирайте номер скорой помощи и включайте громкую связь. Таким образом, вам смогут дать нужные указания и ваши руки будут свободны, чтобы выполнять эти указания.

Если вам никто не может помочь и у вас нет возможности вызвать скорую помощь, продолжайте СЛР сколько сможете. Но когда вы почувствуете полное истощение, закружится голова, потемнеет в глазах, немедленно прекращайте все ваши действия. Иначе вы рискуете лечь рядом с умирающим, и тогда найдут уже не один труп, а два.

Если рядом с вами есть люди, то постарайтесь их организовать для спасения человека. Необходимо быстро распределить роли: один звонит в скорую, другой держит к верху ноги пострадавшего (желательно, но если нет такой возможности, то ноги не трогают), третий делает массаж сердца, четвертый искусственную вентиляцию легких.

В том случае, когда есть два реаниматора, то один сразу же осуществляет 30 нажатий на грудную клетку, после чего останавливается и второй реаниматор вдувает воздух в пострадавшего, затем первый снова начинает массаж сердца. После нескольких циклов реаниматорам стоит поменяться местами, дабы быстро не истощиться.

В случае если вы подозреваете или знаете о наличии у пострадавшего заболевания, передающиеся воздушно-капельным или алиментарным путем (напр. туберкулез в активной фазе) или же это явно асоциальный человек, можете ограничиться лишь массажем сердца без вдувания воздуха.

Чем больше людей будут владеть базовыми знаниями об оживлении человеческого организма, тем большее количество пострадавших можно будет спасти.

Сердечно-легочная реанимация — алгоритм, правила и порядок действий

Когда у человека прекращается дыхание и кровообращение, большое значение имеет время, когда начнут проводить реанимацию. Важна не только своевременность, но и качество выполняемых действий.

Когда проводится сердечно-легочная реанимация, алгоритм действий должен быть таким, который в точности соответствует медицинским требованиям. Эти правила достаточно просты, чтобы их мог усвоить практически каждый человек.

Что такое реанимация

Иногда может произойти так, что у человека внезапно, часто без видимых причин, происходит остановка сердца и прекращается дыхание. Фактически в этот момент происходит клиническая смерть.

Однако в течение первых 3-5 минут пострадавшего можно вернуть к жизни, если проводится сердечно-лёгочная реанимация.

Если всё сделать правильно, то шансы на спасение пострадавшего существенно возрастают. Чтобы это сделать, необходимо приступить к процедуре как можно быстрее. В этом случае значение имеет каждая секунда.

Конечно, в такой ситуации важно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Тем не менее, когда она приедет, пройдёт немного времени и шансы на спасение пострадавшего уменьшатся.

Показания и противопоказания к проведению СЛР

Процедуры проведения реанимации показаны при наступлении клинической смерти в тот период, когда человека ещё можно вернуть к жизни.

Оказание помощи не выполняется при наличии следующих противопоказаний:

-

Наступила биологическая смерть. При этом уже невозможно вернуть человеку жизнь.

-

Если клиническая смерть происходит в случае, когда имеются острые травмы, несовместимые с жизнью или неизлечимые болезни. Указанные обстоятельства должны быть достоверно установлены консилиумом специалистов.

-

Больной, руководствуясь своими мотивами, имеет право оформить официальный документ, в котором зафиксирован отказ от проведения процедуры реанимации.

Когда происходит СЛР, иногда удаётся возвратить больного к жизни, однако в некоторых ситуациях приходится признать неудачу. Это относится к следующим случаям:

- точно установлено, что клетки головного мозга мертвы;

- если в течение 30-40 минут не появляются видимые признаки восстановления жизнедеятельности;

- когда возникают многократные остановки сердца, которые прекратить невозможно.

Бывает так, что о человеке, которого стараются реанимировать, заранее ничего не известно. В таком случае его стараются спасти независимо от противопоказаний. Однако, если будет установлено их наличие, то процедура прекращается.

Признаки клинической смерти

Важно понимать, что происходит с человеком после остановки дыхания и кровообращения. Поскольку клетки перестают снабжаться кислородом, они постепенно начинают гибнуть. Нужно понимать, что это происходит не сразу. Пока гибель не наступила, остаётся возможность их оживить при условии восстановления кровообращения.

Указанный срок зависит от того, сколько минут будут сохранять жизнеспособность клетки головного мозга. Обычно это время составляет не более пяти минут. У детей оно меньше. Поэтому при проведении реанимации на счету каждая секунда.

Это состояние, когда ещё можно человека возвратить к жизни, называется клинической смертью. О её наступлении можно судить по следующим признакам:

-

После того момента, когда прекращается кровообращение, не позже, чем через 10 секунд, происходит потеря сознания. Чтобы проверить его наличие, достаточно обратиться к человеку или, например, размять мочки ушей. Можно сделать лёгкий удар пальцами по щеке. Отсутствие реакции говорит о том, что больной без сознания.

-

Отсутствует дыхание. Техника его контроля основана на наблюдении за движениями грудной клетки. Наличие дыхания можно определить, прислонив щеку ко рту, чтобы ощутить движение воздуха.

-

Работу кровеносной системы можно проверить, ощупав сонные артерии. Если в них нет пульса, то это значит, что кровообращение не работает.

Человек, у которого имеются эти признаки, нуждается в проведении процедуры реанимации.

Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации

Проверка состояния

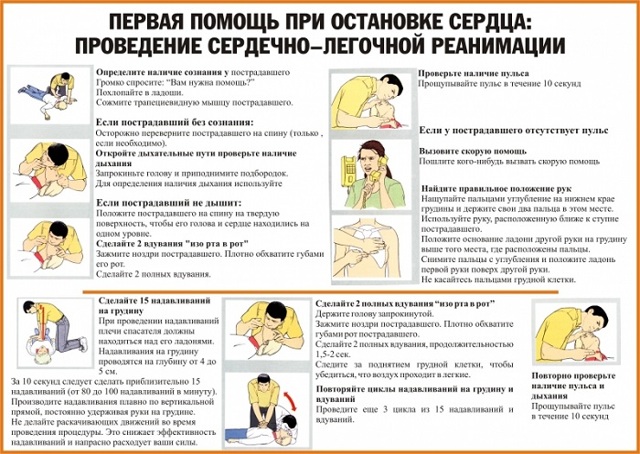

Чтобы принять эффективные меры для спасения человека, нужно определить его состояние. Для этого используется следующий порядок действий:

-

Надо произвести проверку пульса. Это делают в двух местах: на сонной артерии и на кисти руки. Если давление упало ниже 50 — 60 ударов в минуту, то в последнем случае его прощупать нельзя.

-

Нужно внимательно присмотреться к грудной клетке и попытаться определить, происходят ли у пострадавшего дыхательные движения.

-

Проверяют цвет кожи. Как только человек прекращает дышать, она приобретает бледный и синюшный цвет.

-

Нужно приблизиться к лицу для определения движения воздуха. Не рекомендуется для этой цели использовать зеркало или стекло. Так как обычно это сопряжено с дополнительной потерей времени.

-

Для определения наличия комы нужно проверить, в сознании ли пострадавший.

Искусственное дыхание

Последующие действия выполняются на основе полученной информации. Если у больного имеется периодическое судорожное дыхание, можно прощупать пульс на протяжении 10 — 15 секунд, то необходимо сделать искусственное дыхание. Для этого в течение минуты делают 10 — 12 вдохов и выдохов «рот в рот» или «рот в нос».

Во время ожидания приезда скорой нужно постоянно контролировать наличие пульса. При его полном отсутствии следует провести сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР) в соответствии с медицинским стандартом.

Вторая проверка состояния больного

Теперь вновь необходимо проверить, в каком состоянии больной. Для этого выполняют следующие действия:

-

Определяется, в сознании ли человек. Для этого сначала обращаются к нему. Если нет ответа, можно прикоснуться к щеке или слегка ущипнуть за неё. Можно надавить на переносицу. Если реакции нет, то это означает, что сознание отсутствует.

-

Затем выполняется проверка дыхания. Сначала голову необходимо запрокинуть назад, открыть рот и проверить, нет ли там посторонних предметов. Если они есть, удаляют. Затем присматриваются к движениям грудной клетки, приближают щеку ко рту и пытаются ощутить движение воздуха.

При наличии двух или большего количества вдохов считается, что человек дышит. Если движение воздуха отсутствует или был только один вдох, то у потерпевшего дыхание отсутствует.

Проведение реанимации

При отсутствии сознания, пульса и дыхания необходимо немедленно приступить к проведению реанимации.

Процедура её проведения выглядит следующим образом:

-

Пострадавшего кладут на ровную и твёрдую основу.

-

Проверяют, не имеется ли во рту посторонних предметов, препятствующих дыханию.

-

Голову запрокидывают назад и открывают больному рот. Если имеются признаки того, что произошёл перелом позвоночника, то голову запрокидывать не нужно.

-

Руки располагают на грудине одну на другой и выполняют массаж: делают резкие ритмичные надавливания с использованием своего веса. Нужно сделать примерно тридцать движений. Пальцы рук должны быть сплетены, а руки — выпрямлены.

-

В соответствии с правилами скорость должна составлять примерно 100 — 120 нажатий в минуту. Компрессия грудины должна выполняться на 6 см.

-

После окончания непрямого массажа, производят два резких вдоха «рот в рот» на протяжении одной секунды. При этом необходимо ноздри сжать пальцами.

-

Во время вдохов-выдохов необходимо контролировать грудную клетку. При этом должны быть ясно различимые движения грудины.

Если не происходит расправления и поднятия грудной клетки, то процедуру необходимо повторить снова. Пульс нужно проверять не реже, чем один раз в две минуты.

Реанимацию выполняют непрерывно, повторяя указанные действия. Даже при отсутствии успеха её делают на протяжении 30 — 40 минут. Остановки на протяжении этого времени недопустимы!

Критерии эффективности проведения СЛР

Если реанимация была начата вовремя, то шансы на спасение возрастают. Чтобы сделать всё возможное для спасения пострадавшего, нужно точно выполнять правила проведения реанимации.

Эффективность процедуры можно подтвердить, если наблюдать такие признаки:

-

При прощупывании сонных артерий можно ощутить биение пульса. Чтобы быть в этом уверенными, разрешается прекратить реанимационные мероприятия не больше, чем на четыре минуты.

-

Можно проверить то, как глаза реагируют на свет. При восстановлении мозгового кровообращения при ярком свете зрачки будут рефлекторно сужаться.

-

Наличие устойчивого дыхания с чётко видимыми вдохом и выдохом говорит о том, что больной пришёл в себя. При этом важно, чтобы дыхание не было судорожным и не пропадало.

-

Оживление можно видеть по изменению цвета кожи. В случае успеха искусственного дыхания и реанимации синюшность кожи будет постепенно уходить по мере восстановления кровообращения.

Когда пострадавший приведён в сознание, проведение реанимационных мероприятий можно прекратить. Однако нужно, чтобы больной в это время находился под наблюдением врача.

Расширенные реанимационные мероприятия

- Если человека не удаётся вернуть к жизни при помощи рассматриваемой процедуры, то можно применить дополнительные способы проведения восстановления.

Расширенные реанимационные мероприятия включают в себя:

-

Электрическую дефибрилляцию. Однако её применение должно происходить только после выполнения электрокардиографического контроля. Применение этого метода при наличии асистолии не допускается. Если причиной потери сознания является эпилепсия, такой способ восстановления не применяется.

-

Иногда для того, чтобы дать возможность больному делать вдохи и выдохи, требуется, чтобы врач выполнил интубацию трахеи. Это дополнительно позволит подключить искусственную вентиляцию лёгких, а также даст возможность вводить таким путём необходимые медицинские препараты.

-

Может производиться ввод лекарственных препаратов через вены.

-

Иногда может применяться прекардиальный удар.

Для спасения больного могут использоваться различные препараты: адреналин, атропин, лидокаин или другие. Методы расширенной реанимации могут применяться только врачами.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

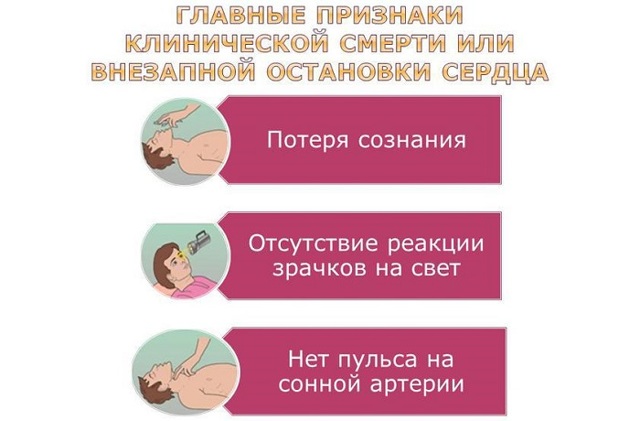

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

Основные признаки жизни у пострадавшего

К основным признакам жизни относятся наличие сознания, самостоятельное дыхание и кровообращение. Они проверяются в ходе выполнения алгоритма сердечно-легочной реанимации.

Причины нарушения дыхания и кровообращения

Внезапная смерть (остановка дыхания и кровообращения) может быть вызвана заболеваниями (инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и др.) или внешним воздействием (травма, поражение электрическим током, утопление и др.).

Вне зависимости от причин исчезновения признаков жизни сердечно-легочная реанимация проводится в соответствии с определенным алгоритмом, рекомендованным Российским Национальным Советом по реанимации и Европейским Советом по реанимации.

- Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего

- При оказании первой помощи используются простейшие способы проверки наличия или отсутствия признаков жизни:

- — для проверки сознания участник оказания первой помощи пытается вступить с пострадавшим в словесный и тактильный контакт, проверяя его реакцию на это;

- — для проверки дыхания используются осязание, слух и зрение (более подробно техника проверки сознания и дыхания описана в следующем разделе);

— отсутствие кровообращения у пострадавшего определяется путем проверки пульса на магистральных артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей подготовки).

В виду недостаточной точности проверки наличия или отсутствия кровообращения способом определения пульса на магистральных артериях, для принятия решения о проведении сердечно-легочной реанимации рекомендуется ориентироваться на отсутствие сознания и дыхания.

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания при проведении СЛР

На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует оценить безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После этого следует устранить угрожающие факторы или минимизировать риск собственного повреждения, риск для пострадавшего (пострадавших) и окружающих.

Далее необходимо проверить наличие сознания у пострадавшего. Для проверки сознания необходимо аккуратно потормошить пострадавшего за плечи и громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?». Человек, находящийся в бессознательном состоянии, не сможет отреагировать и ответить на эти вопросы.

При отсутствии признаков сознания следует определить наличие дыхания у пострадавшего.

Для этого необходимо восстановить проходимость дыхательных путей у пострадавшего: одну руку положить на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой взять за подбородок, запрокинуть голову, поднять подбородок и нижнюю челюсть. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника запрокидывание следует выполнять максимально аккуратно и щадяще.

Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего и в течение 10 сек. попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движения грудной клетки у пострадавшего.

При отсутствии дыхания грудная клетка пострадавшего останется неподвижной, звуков его дыхания не будет слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться щекой.

Отсутствие дыхания определяет необходимость вызова скорой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации.

При отсутствии дыхания у пострадавшего участнику оказания первой помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи.

Для этого надо громко позвать на помощь, обращаясь к конкретному человеку, находящемуся рядом с местом происшествия и дать ему соответствующие указание.

Указания следует давать кратко, понятно, информативно: «Человек не дышит. Вызывайте «скорую». Сообщите мне, что вызвали».

- При отсутствии возможности привлечения помощника, скорую медицинскую помощь следует вызвать самостоятельно (например, используя функцию громкой связи в телефоне). При вызове необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую информацию:

- • место происшествия, что произошло;

- • число пострадавших и что с ними;

- • какая помощь оказывается.

- Телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера.

- Вызов скорой медицинской помощи и других специальных служб производится по телефону 112 (также может осуществляться по телефонам 01, 101; 02, 102; 03, 103 или региональным номерам).

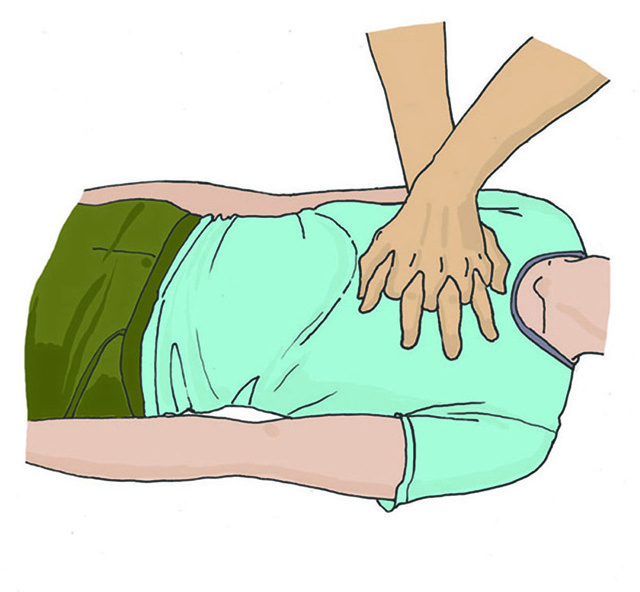

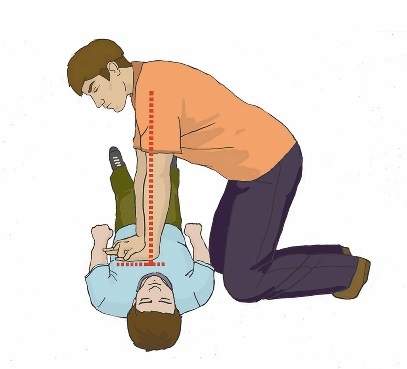

Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи необходимо приступить к давлению руками на грудину пострадавшего, который должен располагаться лежа на спине на твердой ровной поверхности.

При этом основание ладони одной руки участника оказания первой помощи помещается на середину грудной клетки пострадавшего, вторая рука помещается сверху первой, кисти рук берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах, плечи участника оказания первой помощи располагаются над пострадавшим так, чтобы давление осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины.

Давление руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту.

После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту». Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два вдоха искусственного дыхания.

Вдохи искусственного дыхания выполняются следующим образом: необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая за движением его грудной клетки.

Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха искусственного дыхания является начало подъема грудной клетки, определяемое участником оказания первой помощи визуально.

После этого, продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственного дыхания вышеописанным образом. На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более 10 секунд.

Не следует делать более двух попыток вдохов искусственного дыхания в перерывах между давлениями руками на грудину пострадавшего.

При этом рекомендуется использовать устройство для проведения искусственного дыхания из аптечки или укладки.

В случае невозможности выполнения искусственного дыхания методом «Рот-ко-рту» (например, повреждение губ пострадавшего), производится искусственное дыхание методом «Рот-к-носу». При этом техника выполнения отличается тем, что участник оказания первой помощи закрывает рот пострадавшему при запрокидывании головы и обхватывает своими губами нос пострадавшего.

- Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания.

- Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий

- К основным ошибкам при выполнении реанимационных мероприятий относятся:

- — нарушение последовательности мероприятий сердечно-легочной реанимации;

- — неправильная техника выполнения давления руками на грудину пострадавшего (неправильное расположение рук, недостаточная или избыточная глубина надавливаний, неправильная частота, отсутствие полного поднятия грудной клетки после каждого надавливания);

- — неправильная техника выполнения искусственного дыхания (недостаточное или неправильное открытие дыхательных путей, избыточный или недостаточный объем вдуваемого воздуха);

- — неправильное соотношение надавливаний руками на грудину и вдохов искусственного дыхания;

- — время между надавливаниями руками на грудину пострадавшего превышает 10 сек.

Самым распространенным осложнением сердечно-легочной реанимации является перелом костей грудной клетки (преимущественно ребер). Наиболее часто это происходит при избыточной силе давления руками на грудину пострадавшего, неверно определенной точке расположения рук, повышенной хрупкости костей (например, у пострадавших пожилого и старческого возраста).

- Избежать или уменьшить частоту этих ошибок и осложнений можно при регулярной и качественной подготовке.

- Показания к прекращению СЛР

- Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия скорой медицинской помощи или других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, и распоряжения сотрудников этих служб о прекращении реанимации, либо до появления явных признаков жизни у пострадавшего (появления самостоятельного дыхания, возникновения кашля, произвольных движений).

В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и возникновения физической усталости у участника оказания первой помощи необходимо привлечь помощника к осуществлению этих мероприятий.

Большинство современных отечественных и зарубежных рекомендаций по проведению сердечно-легочной реанимации предусматривают смену ее участников примерно каждые 2 минуты, или спустя 5-6 циклов надавливаний и вдохов.

Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными признаками нежизнеспособности (разложение или травма, несовместимая с жизнью), либо в случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно существующего неизлечимого заболевания (например, онкологического).

Сердечно-легочная реанимация — когда, как и что нужно делать

При внезапной остановке сердца и прекращении дыхания нарушается жизнедеятельность организма, развивается состояние клинической смерти. Этот терминальный период составляет 3-5 минут, но он обратим при своевременном выявлении.

Экстренная помощь и начало реанимационных мероприятий позволяют восстановить дыхание, кровообращение, сердцебиение и оксигенацию организма. Соблюдение порядка проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) значительно увеличивает шансы спасения каждого пациента.

Во внебольничных условиях при оказании помощи решающее значение имеет скорость начала действий после наступления клинической смерти.

Первая помощь заключается в проверке сознания, дыхания, вызове экстренных служб, выполнения сердечно-легочной реанимации, состоящей из непрямого массажа и искусственной вентиляции легких.

Реанимационные мероприятия проводят после констатации состояния клинической смерти, основные признаки которой: отсутствующее дыхание и сердцебиение, бессознательное состояние, расширение зрачков, отсутствие реакции на внешние раздражители. Для достоверного определения тяжести обстановки необходимо определить такие показатели пострадавшего:

Реанимационные мероприятия проводят после констатации состояния клинической смерти, основные признаки которой: отсутствующее дыхание и сердцебиение, бессознательное состояние, расширение зрачков, отсутствие реакции на внешние раздражители. Для достоверного определения тяжести обстановки необходимо определить такие показатели пострадавшего:

- проверить пульс на сонных артериях шеи под челюстным углом — при снижении давления менее 60-50 мм рт. ст. пульс на лучевой артерии внутренней поверхности кисти не определяется;

- осмотреть грудную клетку, проверить наличие самостоятельных дыхательных движений;

- приблизиться к лицу пострадавшего для проверки дыхания, определения вдоха и выдоха (оценка движения воздуха);

- обратить внимание на цвет кожи — синюшность и резкая бледность появляется при прекращении дыхания;

- проверить сознание — отсутствие реакции на раздражители свидетельствует о коме.

Сердечно-легочную реанимацию по новым стандартам проводят лишь в двух случаях. Приступать к выполнению комплекса СЛР следует только после определения пульса и дыхания.

При отчетливом определении пульса на протяжении 10-15 сек и нарушенном атональном дыхании с эпизодами судорожных вздохов требуется искусственное дыхание. Для этого на протяжении минуты необходимо совершать 10-12 вдохов «рот в рот» или «рот в нос». Ожидая скорую помощь, нужно измерять пульс каждую минуту, при его отсутствии показана СЛР.

При несостоятельности самостоятельного дыхания и пульса показан комплекс реанимационных мероприятий строго по алгоритму.

Проверка сознания осуществляется по такому принципу:

- Громко обратитесь к пострадавшему. Спросите, что случилось, как он себя чувствует.

Если ответа не последовало, задействуйте болевые раздражители. Ущипните за верхний край трапециевидной мышцы или надавите на основание носа.

Если ответа не последовало, задействуйте болевые раздражители. Ущипните за верхний край трапециевидной мышцы или надавите на основание носа.- Если реакция не последовала (речь, подергивания, попытки защититься рукой) – сознание отсутствует, можно переходить к следующему этапу.

Проверка дыхания:

- Запрокиньте голову назад (держа ее за затылок и подбородок) и отройте рот. Осмотрите его на предмет инородных тел. Если они там есть – удалите их.

- Наклонитесь к лицу и в течение 10 сек. проверяйте дыхание. Вы должны ощутить его щекой, услышать и увидеть движения грудной клетки. В норме достаточно определить 2-3 вдоха.

- Если дыхания нет или ощущается только 1 вдох (что можно считать его отсутствием), можно предполагать прекращение жизненно важной функции.

В подобном случае необходимо вызвать скорую помощь и начать выполнять реанимационные мероприятия при остановке сердца и дыхания.

Этапы сердечно-легочной реанимации по новым стандартам

Крайне важно соблюдать правильный порядок проведения реанимационных мероприятий. Согласно последним медицинским протоколам, для спасения пострадавшего необходимо придерживаться алгоритма «АВС»:

- А — обеспечить проходимость дыхательных путей для оксигенации, устранить перекрытие просвета глотки и трахеи;

- В — выполнить дыхание методом «рот в рот» или «рот в нос»;

- С — восстановить кровообращение методом непрямого массажа.

Техника и порядок проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких

- Важно соблюдать безопасность, перед началом СЛР необходимо уложить человека на жесткую, устойчивую и твердую поверхность или на пол.

- После этого наклонить голову набок, приоткрыть рот и убедиться, что просвет дыхательных путей не перекрыт. При обнаружении непроходимости — очистить дыхательные пути подручными средствами (платком или салфеткой).

- Для эффективного искусственного дыхания произвести прием Сафара — запрокинуть голову назад, выдвинуть челюсть вперед и кверху, приоткрыть рот одним движением.

- При признаках перелома позвоночника в области шеи только выдвинуть челюсть.

- Комплекс реанимации начинается с 30 компрессионных сжатий грудины, которые выполняет один человек ритмично без перерывов.

- Для этого необходимо поместить правую руку с упором ладони на нижнюю часть грудины по центру, поверх правой руки приложить левую и сплести пальцы.

Для выполнения массажа сердца руки должны быть прямыми, не согнутыми в локтевых суставах.

Для выполнения массажа сердца руки должны быть прямыми, не согнутыми в локтевых суставах.- Выполняют 100-120 нажатий в минуту с ритмичной компрессией грудины на 5-6 см вглубь, до полного расширения грудной клетки после сжатия.

- После 30 компрессионных сжатий совершают 2 выдоха в полость рта или носа пострадавшего на протяжении 1 секунды.

- При проведении дыхания методом «рот в рот» необходимо сжать ноздри пальцами перед совершением выдоха.

- Во время двух выдохов следует смотреть на грудную клетку: расправление и поднятие свидетельствуют о правильном выполнении.

- Если грудная клетка не поднимается и не опускается, необходимо проверить, проходимы ли дыхательные пути, возможно понадобится повторить прием Сафара.

- При СЛР нужно обязательно проверять пульс каждые 2 минуты. Реанимируют без остановок до 30- 40 минут.

Критерии эффективности мероприятий

При своевременном начале помощи повышается шанс на спасение человека. Для этого важно четко соблюдать правила проведения сердечно-легочной реанимации. Об эффективном выполнении комплекса СЛР свидетельствует:

- появление пульса на сонных артериях — дабы убедиться, что пульс сохраняется, массаж сердца можно прекратить на 3-5 секунд;

- возвращение реакции зрачков на световой раздражитель — сужение свидетельствует об обогащении оксигенированной кровью головного мозга;

- появление самостоятельного дыхания с полноценным устойчивым вдохом и выдохом, без эпизодов судорожных вдохов с последующим прекращением (апноэ);

- исчезновение синюшности кожи лица, губ, кистей;

После восстановления сердцебиения и дыхания реанимационный комплекс прекращают выполнять, однако пострадавший должен находиться в поле зрения реаниматора до приезда врача

Частые ошибки в оказании помощи

Следует помнить, что неправильно оказанная доврачебная помощь нередко наносит больше вреда, чем ее отсутствие. Следующие ошибочные рекомендации и мифы часто встречаются в интернете (правило четырех «НЕ») :

- Не проверяйте дыхание с помощью зеркальца или перышка — вы тратите время на его поиск, вам может помешать влажность на улице, а при использовании перышка ветер может помешать достоверности результата. В такой ситуации вы ошибочно посчитаете мертвого человека живым.

Не проверяйте зрачковый рефлекс – это нужно уметь делать правильно и никак не с помощью обычного фонарика. Если человек жив, слишком яркий свет при отдельных заболеваниях может повредить сетчатку. Наконец, существуют неврологические нарушения, при которых этот рефлекс не будет работать у особы с сохраненными витальными функциями.

Не проверяйте зрачковый рефлекс – это нужно уметь делать правильно и никак не с помощью обычного фонарика. Если человек жив, слишком яркий свет при отдельных заболеваниях может повредить сетчатку. Наконец, существуют неврологические нарушения, при которых этот рефлекс не будет работать у особы с сохраненными витальными функциями.- Не стоит делать прекардиальный удар. Для этого нужна соответствующая практика, к тому же такой способ не доказан с точки зрения эффективности, а в некоторых случаях может принести еще больший вред.

- Не делайте ИВЛ без защиты (без пленки-клапана) незнакомых людям – высокий риск передачи инфекции. Если во время проведения искусственной вентиляции грудная клетка не подымается, стоит предположить, что воздух проходит в желудок, или же дыхательные пути закупорены. В первом случае ограничьтесь НМС, во втором – очистите рот или примените прием Геймлиха.

Неотложная помощь медицинской бригады: какой алгоритм действий?

Для оказания неотложной помощи при внезапной остановке сердца на выезд приезжает специальная кардиологическая бригада, чья задача – проведение расширенных реанимационных мероприятий и немедленная доставка пациента в больницу. Она работает по протоколу, включающему такую последовательность действий:

- Проверка жизненных показателей и постановка диагноза. Для этого применяют более широкий арсенал оборудования, в том числе электрокардиограф. Необходимо исключить другие причины клинической смерти, такие как кровотечение или блокада.

Возобновление проводимости верхних дыхательных путей. Для максимально эффективного обеспечения кислорода делают их интубацию.

Возобновление проводимости верхних дыхательных путей. Для максимально эффективного обеспечения кислорода делают их интубацию.- Реанимационные мероприятия проводят по тому же алгоритму, что указан выше, но для ИВЛ используют дыхательные маски, мешок Амбу или аппарат искусственной вентиляции.

- При наличии мерцательной тахикардии или фибрилляции желудочков на ЭКГ поднимают вопрос о применении дефибрилляции.

- Производят медикаментозную поддержку путем внутривенного или внутрисердечного введения таких препаратов как «Адреналин» (1 мл 0,1% в 19 мл раствора NaCl 0,9%) и «Кордарон» (при наличии аритмий, 300 мг в/в).

Выводы

Жизнь пациента с остановкой сердца во многом зависит от тех действий, которые будут предпринимать окружающие. Своевременно и качественно оказанная домедицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и дальнейшее восстановление высшей нервной деятельности.

Принципы догоспитальной реанимации очень просты, их может сделать практически каждый человек. Врачебную помощь оказывают с использованием большего арсенала средств и препаратов.

Для подготовки материала использовались следующие источники информации.

Основы сердечно легочной реанимации. Асфиксия, утопление, электротравма Тема 3

Понятие о клинической и биологической смерти

Биологи́ческая смерть (или истинная смерть) представляет собой необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях. Под необратимым прекращением обычно понимается “необратимое в рамках современных медицинских технологий” прекращение процессов.

Со временем меняются возможности медицины по реанимации умерших пациентов, вследствие чего, граница смерти отодвигается в будущее.

С точки зрения учёных – сторонников крионики и наномедицины, большинство умирающих сейчас людей могут быть в будущем оживлены, если сейчас сохранить структуру их мозга.

Биологическая смерть субъекта не означает одномоментную биологическую смерть тканей и органов, составляющих его организм. Время до смерти тканей, составляющих тело человека, в основном определяется их способностью выживать в условиях гипоксии и аноксии. У разных тканей и органов эта способность различна.

Наиболее короткое время жизни в условиях аноксии наблюдается у ткани головного мозга, если быть более точным, у коры головного мозга и подкорковых структур. Стволовые отделы и спинной мозг имеют большую сопротивляемость, вернее устойчивость к аноксии. Другие ткани тела человека обладают этим свойством в более выраженной степени.

Так, сердце сохраняет свою жизнеспособность в течение 1.5-2 часов после наступления, по современным представлениям, биологической смерти. Почки, печень и некоторые другие органы сохраняют жизнеспособность до 3-4 часов. Мышечная ткань, кожа и некоторые другие ткани вполне могут быть жизнеспособными в сроки до 5-6 часов после наступления биологической смерти.

Костная ткань, являясь самой инертной тканью организма человека, сохраняет свои жизненные силы до нескольких суток.

С явлением переживаемости органов и тканей тела человека связана возможность трансплантации их и чем в более ранние сроки после наступления биологической смерти изымаются органы для трансплантации, тем более жизнеспособными они являются, тем больше вероятность их успешного дальнейшего функционирования в новом организме.

Клини́ческая смерть — это последний этап умирания. По определению академика В.А.Неговского — «клиническая смерть уже не является жизнью, но ещё не является смертью. Это возникновение нового качества — перерыв непрерывности.

В биологическом смысле это состояние напоминает анабиоз, хотя и не идентично этому понятию».

Клиническая смерть является обратимым состоянием и сам по себе факт прекращения дыхания или кровообращения не является доказательством наступления смерти.

Признаки клинической смерти

К ранним признакам биологической смерти относятся:

- Отсутствие реакции глаза на раздражение (надавливание)

- Помутнение роговицы, образование треугольников высыхания (пятен Лярше).

- Появление симптома «кошачьего глаза»: при боковом сдавлении глазного яблока зрачок трансформируется в вертикальную веретенообразную щель.

В дальнейшем обнаруживаются трупные пятна с локализацией в отлогих местах тела, затем возникает трупное окоченение, затем трупное расслабление, трупное разложение.

Трупное окоченение и трупное разложение обычно начинаются с мышц лица, верхних конечностей.

Время появления и продолжительность этих признаков зависят от исходного фона, температуры и влажности окружающей среды, причины развития необратимых перемен в организме.

К признакам клинической смерти можно отнести:

- Отсутствие дыхания.

- Отсутствие сердцебиения.

- Генерализованная бледность или генерализованный цианоз.

- Отсутствие реакции зрачков на свет

Определение клинической смерти

Продолжительность клинической смерти определяется сроком, в течение которого высшие отделы головного мозга (подкорка и особенно кора) способны сохранить жизнеспособность в условиях аноксии. Характеризуя клиническую смерть, В.А. Неговский говорит о двух сроках.

Первый срок клинической смерти длится всего 5-6 минут. Это то время, в течение которого высшие отделы головного мозга сохраняют свою жизнеспособность при аноксии в условиях нормотермии. Вся мировая практика свидетельствует о том, что при превышении этого срока оживление людей возможно, но в результате наступает декортикация или даже децеребрация.

Но может быть и второй срок клинической смерти, с которым врачам приходится сталкиваться при оказании помощи или в особых условиях.

Второй срок клинической смерти может продолжаться десятки минут, и реанимационные мероприятия будут весьма эффективны.

Второй срок клинической смерти наблюдается, когда создаются особые условия для замедления процессов дегенерации высших отделов головного мозга при гипоксии или аноксии.

Продолжительность клинической смерти продлевается в условиях гипотермии, при поражениях электрическим током, при утоплении.

В условиях клинической практики этого можно достичь путем физических воздействий (гипотермия головы, гипербарическая оксигенация), применением фармакологических веществ, создающих состояния подобное анабиозу, гемосорбции, переливания свежей (не консервированной) донорской крови и некоторых других.

Если реанимационные мероприятия не проводились или оказались безуспешными наступает биологическая или истинная смерть, которая представляет собой необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях.

Немедленное применение современных методой сердечно-легочной реанимации (оживления) может предупредить наступление биологической смерти.

Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца, правила проведения комплекса сердечно-легочной реанимации одним, двумя или тремя спасателями

Особенности проведения сердечно легочной реанимации

Реанимация

Следует различать 2 этапа реанимации.

Первый этап – немедленный, проводимый на месте происшествия (например, на месте дорожно-транспортного происшествия) лицом, оказавшимся в непосредственной близости к пострадавшим.

Второй этап (специализированный) – требует применения медикаментозных средств и соответствующей аппаратуры и может быть осуществлен в условиях специализированной машины скорой помощи, специализированного для этих целей вертолета, в условиях медицинского учреждения, приспособленного для таких целей, как проведение противошоковых мероприятий и реанимации (введение медикаментозных препаратов, вливание крови и кровезаменителей, электрокардиография, дефибрилляция и др. ).

- Первый этап может проводить практически любой медицинский работник или лицо, хорошо обученное приемам реанимации.

- Второй этап и состоянии осуществить лишь специалист, как правило, это анестезиолог-реаниматолог.

- Здесь уместно привести приемы и правила только первого этапа, так как манипуляции второго этапа к травматологии непосредственно не относятся.

- Первый этап реанимации включает:

- а) восстановление проходимости дыхательных путей;

- б) искусственное дыхание;

- в) восстановление кровообращения путем наружного массажа сердца.

Проведение реанимационных мероприятий следует начинать максимально быстро.

Создаваемое искусственное кровообращение и вентиляция легких обеспечивают лишь минимальный кровоток и минимальную оксигенацию, поэтому необходимо сделать все возможное для быстрейшего подключения специализированной помощи для проведения второго этапа реанимации и интенсивной терапии, для закрепления первоначальных результатов оживлении.

Восстановление проходимости дыхательных путей. Закрытие дыхательных путей может быть обусловлено большей частью рвотными массами, кровью, слизью, от которых больной, находясь в бессознательном состоянии, не может избавиться отхаркиванием или проглатыванием.

Кроме того, при отсутствии сознания, когда мышцы расслаблены, при согнутой кпереди шее корень языка может упереться в заднюю стенку глотки. Поэтому, первым делом следует отогнуть голову назад. При этом нижнюю челюсть следует выдвинуть вперед, рот открыть, что приводит к перемещению корня языка от задней стенки глотки.

Если язык все же западает, а лишних рук для удержания челюсти в выдвинутом кпереди положении нет, можно проколоть язык булавкой или прошить иглой, вытянуть его изо рта и закрепить нитку или булавку за ухо пострадавшего.

При наличии инородного содержимого нужно очистить рот и глотку пальцем, обернутым бинтом, носовым платком и др. Для этого надо повернуть голову и плечи больного (если больной лежит на спине) несколько набок, открыть рот больного, очистить полость рта пальцем (или отсосом, если он есть).

При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника отгибать голову кзади не нужно из-за опасности усугубления повреждения спинного мозга. В этом случае ограничиваются фиксацией вытянутого языка или вводят воздуховод.

Искусственное дыхание

Вентиляцию дыхательных путей нужно начинать нагнетанием воздуха через рот. Если через рот продуть воздух в легкие не удается из-за закрытия носоглотки, тогда пытаются вдувать воздух в нос.

Вдувая воздух в рот, как указывалось выше, необходимо выдвинуть челюсть пострадавшего кпереди и запрокинуть голову назад. Для предупреждения утечки при этом воя-духа через нос нужно его зажать одной рукой или своей щекой прикрыть носовые ходы.

Прямая вентиляция выдыхаемым воздухом по системе рот в рот или рот в нос может быть проведена более гигиенично, если вдувание производить через наложенный па нос и рот больного платок или марлю.

Следует произвести глубокий вдох, расположить свои губы плотно вокруг рта больного и сделать резкий выдох. При нагнетании воздуха необходимо следить за тем, приподнимается ли грудная клетка от вдуваемого в легкие воздуха.

Далее создают условия для пассивного выдоха: грудная клетка, спадаясь, приведет к выталкиванию порции воздуха из легких. После энергично проведенных 3-5 глубоких вдуваний воздуха в легкие пострадавшего прощупывают пульс на сонной артерии. Если пульс определяется, продолжают раздувать легкие с ритмом 12 дыханий в 1 мин (одно дыхание за 5с).

Для проведения искусственного дыхания через нос рот больного должен быть закрыт в момент вдувания, при выдохе рот нужно открыть для облегчения выхода воздуха из дыхательных путей.

Иногда воздух при вдувании попадает не только в легкие, но и в желудок, что можно определить по вздуванию эпигастральной области, Для удаления воздуха следует прижать область желудка рукой. При этом может вместе с воздухом из желудка в глотку и ротовую полость попасть его содержимое, в таком случае поворачивают голову и плечи пострадавшего в сторону и очищают рот (см. выше),

Искусственное кровообращение (массаж сердца). Диагноз остановки сердца ставят на основании следующих признаков: потеря сознания, остановка дыхания, расширение зрачков, отсутствие пульс; ) на крупных сосудах – сонной, бедренной. Последний признак наиболее достоверно свидетельствует об остановке сердечной деятельности.

Пульс следует определять с ближайшей к оказывающему помощь стороны. Для определения пульса на сонной артерии надо пользоваться следующим приемом: указательный и средний палец укладывают на щитовидный хрящ больного, а затем продвигают на боковую поверхность шеи, стараясь пальпировать сосуд плашмя, а не копчиками пальцев.

Восстановить кровообращение при остановке сердца можно с помощью наружного массажа сердца, то есть ритмичным сжатием сердца между грудиной и позвоночным столбом. При сжатии кровь из левого желудочка по сосудам поступает в мозг и сердце. После прекращения давления на грудину она вновь заполняет полости сердца.

Техника наружного массажа сердца

Ладонь одной руки кладут на нижнюю часть грудины, ладонь другой руки кладут сверху на первую. Грудину прижимают по направлению к позвоночному столбу, налегая па руки и массой тела (у детей сдавливание грудины осуществляют только руками).

Придавив грудину максимально, нужно на 1/2 с задержать сжатие, после чего быстро снимают давление. Повторять сжатие грудины нужно не реже 1 раза в 1 с, ибо более редкое надавливание не создает достаточного кровотока.

У детей частота сжатий грудины должна быть выше – до 100 надавливаний в 1 мин. Б промежутках между надавливаниями руки с грудины снимать не нужно.

Об эффективности массажа судят по: а) пульсовым толчкам на сонной артерии в такт массажу; б) сужению зрачков; в) появлению самостоятельных дыхательных движений. Учитывается также изменение окраски кожных покровов.

Сочетание массажа сердца с вентиляцией легких. Наружный массаж сам по себе, без одновременного вдувания воздуха в легкие, не может привести к реанимации. Поэтому оба эти метода оживления должны сочетаться.

В том случае, если оживление проводит 1 человек, необходимо через каждые 2 быстрых вдувания воздуха в легкие (по системе рот в рот или рот в нос) производить 30 сдавлений грудины в течение 15 с.

Голову больного необходимо запрокинуть, Если же реанимационные мероприятия проводят 2 человека, то один из них производит одно глубокое раздувание легких после каждой пятой компрессии грудной клетки.

Сердечно-легочная реанимация продолжается до возникновения спонтанного пульса; после этого нужно продолжать искусственное дыхание до возникновения спонтанного дыхания.

При перемещении пострадавшего на транспортное средство, переносе на носилках, транспортировке реанимационные мероприятия, если они необходимы, необходимо продолжать в том же режиме: на 2 глубоких интенсивных вдувания воздуха производить 30 сдавлений грудины.

Действия при асфиксии утоплении электротравме

А также после восстановления сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего

Утопление – одна из форм асфиксии, развивающаяся в результате закрытия дыхательных путей жидкой средой.

Для утопления совершенно необязательно, чтобы тело или голова погружались в жидкую среду полностью. Наиболее часто процесс утопления происходит очень быстро (в течение 3 – 5 минут).

Прекращение газообмена с воздушной средой возникает в результате:

- попадания жидкости в дыхательные пути (истинное утопление);

- ларингоспазма (асфиксическое утопление);

- рефлекторной остановки сердца («синкопальное» утопление).

Истинное утопление

Наблюдается в 75 – 95% несчастных случаев на воде. При таком виде утопления вода в легкие попадает не сразу, а после непродолжительной задержки дыхания.

В результате страха смерти, возникает психическое возбуждение, что приводит к резкому учащению и углублению дыхания, появляются непроизвольные вдохи под водой и вода в большом количестве поступает в легкие. Когда пострадавший окончательно погружается в воду, происходит быстрая потеря сознания и вскоре остановка дыхания.

После прекращения дыхания сердечная деятельность продолжается еще несколько минут, благодаря чему утопленники, извлеченные вскоре после погружения из воды, могут быть достаточно быстро оживлены.

Пострадавший при истинном утоплении – фиолетово-синего цвета («фиолетово-синяя» смерть), с резко выраженным нарушением ритма дыхания, изо рта и носа выделяется бело-серая или кровянистая пена, вены шеи и конечностей набухшие.

Патогенез: при утоплении в пресной воде вода быстро проникает из альвеол в кровь, вызывает гемолиз эритроцитов, увеличение объема циркулирующей крови и другие изменения, приводящие к острой почечной недостаточности. Морская вода, которая по отношению к крови является гиперосмолярной жидкостью, способствует поступлению в альвеолы жидкой части крови. Развивается отек легких, сопровождающийся гиповолемией, сгущением крови и другими изменениями.