Дополнительное образование: Сертификационный цикл по программе «Клиническая кардиология»

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Контакты: nikitin@cardioplanet.ru

В кардиологической практике часто встречается такая патология, как АВ-блокада. Это состояние характеризуется нарушением проведения электрического импульса в сердце. Нередко оно протекает абсолютно бессимптомно. Патология часто сочетается с сердечной недостаточностью и аритмией. Она представляет опасность для здоровья человека.

Нарушение проведения импульса в сердце

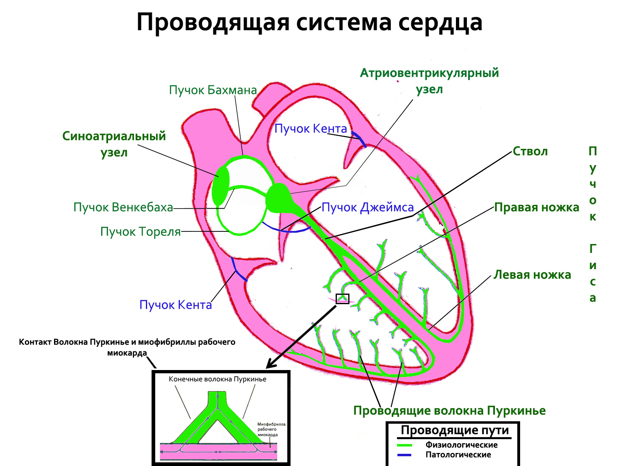

Миокард человека имеет способность возбуждаться, проводить электрический импульс, работать в автономном режиме и сокращаться. Эти свойства обеспечивают должную работу миокарда и оптимальное кровообращение. Проводящая система сердца представлена следующими структурами:

- синоатриальным узлом;

- атриовентрикулярным соединением;

- пучком Гиса;

- волокнами Пуркинье.

Импульс от одного отдела передается другому. Это обеспечивает возбуждение каждой зоны миокарда. При AV-блокаде нарушается процесс проведения импульса между предсердиями и желудочками. Причина — нарушение работы атриовентрикулярного узла и пучка Гиса. Наиболее тяжело протекает блокада нижних отделов проводящей системы.

Прогноз при ней наиболее неблагоприятный. AV-блокада 1-й степени выявляется у каждого двадцатого больного с сердечной патологией. Это наиболее легкая форма патологии.

2-я степень выявляется только в 2% случаев. Полная блокада всех отделов проводящей системы сердца часто заканчивается внезапной смертью. Нередко патология проявляется замедлением движения импульса.

Это состояние выявляется преимущественно у взрослых.

Степени предсердно-желудочковой блокады

AV-блокады подразделяются на дистальные, проксимальные, комбинированные, острые, перемежающиеся и хронические. Дистальный тип отличается тем, что продвижение импульса затрудняется на уровне правой и левой ножек. Проксимальная блокада наблюдается в области атриовентрикулярного узла, предсердий и ствола пучка Гиса.

Различают 3 степени блокады. Чем она выше, тем хуже прогноз. Блокада 1-й степени характеризуется замедлением передачи сигнала от предсердий желудочкам. На электрокардиограмме ее можно выявить по удлинению интервала P-Q. Клинические симптомы при этой патологии отсутствуют. Все импульсы, образующиеся в сердце, достигают желудочков. 2-я степень протекает тяжелее.

При ней развивается неполная блокада. Желудочков достигают не все электрические импульсы, что влечет за собой нарушение сократительной функции миокарда. Эта патология нередко требует установки больному человеку кардиостимулятора.

Наиболее опасно наличие полной AV-блокады. При ней наблюдаются редкие сокращения желудочков (около 20 в минуту). Люди с этим отклонением часто теряют сознание ввиду недостаточного снабжения кровью головного мозга.

Полная блокада часто становится причиной внезапной сердечной смерти.

Основные этиологические факторы

Блокады развиваются по нескольким причинам. Иногда нарушение проводимости 1-й степени является вариантом нормы. Это возможно у лиц, активно занимающихся спортом, а также у летчиков. В данном случае блокада проявляется только во сне. При двигательной активности состояние сердца нормализуется.

Все причины нарушения проводимости подразделяются на 2 большие группы: кардиальные и некардиальные. Чаще всего это наблюдается при заболеваниях сердца. Выделяют следующие этиологические факторы:

- Ишемическая болезнь сердца (стенокардию);

- Атеросклероз венечных артерий;

- Инфаркт миокарда;

- Приобретенные и врожденные пороки;

- Замена мышечного слоя соединительной тканью;

- Фиброз;

- Кальциноз;

- Сифилис;

- Ревматизм;

- Заболевания щитовидной железы;

- Болезни соединительной ткани;

- Миокардит;

- Кардиомиопатию;

- Гемохроматоз;

- Саркоидоз;

- Доброкачественные и злокачественные опухоли;

- Медицинские вмешательства (операции);

- Отравление лекарствами (сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами, бета-блокаторами).

К факторам риска развития частичной и полной АВ-блокады относятся курение, алкоголизм, несоблюдение назначений врача, избыток в рационе животных жиров, инфекционные заболевания, стресс. Патология часто является последствием хирургических вмешательств (протезирования, пластики, катетеризации).

Иногда выявляется врожденная форма блокады. Частота ее возникновения достигает 1 случая на 20000 новорожденных. Симптомы частичной и полной АВ-блокады могут появиться на фоне интоксикации Верапамилом, Дилтиаземом, препаратами наперстянки, бета-адреноблокаторами. В некоторых случаях причину нарушения проводимости не удается выявить.

Как проявляется атриовентрикулярная блокада

Клиническая картина определяется следующими факторами:

- основным заболеванием;

- уровнем поражения проводящей системы;

- возрастом человека.

Наиболее ярко выражены симптомы при полной АВ-блокаде. Патология проявляется следующими симптомами:

- снижением частоты сердечных сокращений;

- слабостью;

- болью в груди по типу стенокардии;

- периодическими обмороками;

- спутанностью сознания;

- одышкой;

- затруднением дыхания;

- головокружением.

Если блокада развилась на уровне предсердно-желудочкового узла и при этом ЧСС в норме (60-80 в минуту), то жалобы могут отсутствовать. При 2-й степени этой патологии больные нередко ощущают перебои в работе сердца.

Врожденная форма блокады в детском возрасте часто протекает скрыто. Жалобы могут появиться позже. При полной атриовентрикулярной блокаде симптомы включают снижение ЧСС, потемнение в глазах, потерю сознания, боль в груди, посинение лица.

Иногда появляются судороги.

Возможные осложнения и последствия

При частичной и полной АВ-блокаде и несвоевременном лечении высока вероятность развития осложнений. Эта сердечная патология может привести к следующим последствиям:

- приступам Морганьи-Адамса-Стокса;

- снижению интеллекта;

- нарушению памяти;

- обострению ИБС (приступам стенокардии и инфаркта);

- кардиогенному шоку;

- внезапной сердечной смерти;

- сердечной недостаточности;

- аритмии (желудочковой тахикардии).

Атриовентрикулярные блокады с приступами Морганьи-Адамса-Стокса протекают с потерей сознания. В этом случае может потребоваться неотложная помощь (искусственная вентиляция легких или массаж сердца). В случае длительной асистолии желудочков возможен летальный исход. Грозным осложнением блокады является развитие кардиогенного шока.

Это состояние, при котором резко нарушена сократимость миокарда. Страдает преимущественно левый желудочек, который снабжает кровью практически все органы. Шок проявляется резким падением давления, нарушением функции почек, бледностью кожи, сопором и признаками отека легких (кашлем, болью в груди).

Обследование при подозрении на атриовентрикулярную блокаду

При наличии симптомов болезни необходимо обратиться к врачу. Очень часто атриовентрикулярная блокада сердца выявляется случайно при проведении профилактических осмотров. Диагноз ставится на основании результатов следующих исследований:

- холтеровского мониторирования;

- электрокардиографии;

- электрофизиологического исследования;

- эхокардиографии (УЗИ сердца).

К ЭКГ-признакам АВ-блокады относятся увеличение интервала P-Q, синусовый ритм с небольшими паузами, периодическое выпадение зубца P, наличие патологических комплексов. УЗИ сердца позволяет выявить возможные причины нарушения проводимости сердца. Электрокардиографическая диагностика дополняется сбором анамнеза.

В процессе опроса пациента выявляется имеющаяся соматическая патология (инфаркты, стенокардия, миокардит, гипотиреоз). Для оценки степени нарушения проводимости и работы сердца в обязательном порядке проводится суточное мониторирование.

Больному устанавливают датчик, который регистрирует импульсы в течение нескольких суток.

Способы лечения

При атриовентрикулярной блокаде лечение во многом зависит от ее степени. Терапия бывает консервативной и радикальной. При 1-й степени блокады достаточно наблюдения за больным и периодического исследования. В более тяжелых случаях проводится комплексное лечение. При частичной и полной АВ-блокаде лечение предполагает:

- устранение основной патологии (инфаркта, миокардита, кардиосклероза);

- отказ от токсичных лекарств (гликозидов, бета-блокаторов);

- ведение здорового образа жизни;

- прием препаратов, повышающих силу сердечных сокращений и улучшающих проводимость (бета-адреномиметиков);

- установку кардиостимулятора.

Если патология обусловлена заболеваниями сердца, то назначаются бета-адреномиметики. К ним относятся Допамин и Добутамин. В случае развития приступа Морганьи-Адамса-Стокса применяется Атропин в сочетании с лекарствами, усиливающими деятельность миокарда. При развитии сердечной недостаточности показаны препараты, расширяющие сосуды.

После оказания первой помощи больному устанавливается электрокардиостимулятор. Показаниями для внедрения в полость сердца аппарата являются:

- снижение частоты сокращения желудочков до 40 и меньше при длительных паузах;

- блокада 2-й степени по Мобитцу-2;

- блокада 3-й степени;

- приступы Морганьи-Адамса-Стокса.

После имплантации кардиостимулятора больные могут годами жить. Наиболее неблагоприятный прогноз наблюдается при врожденной форме нарушения проводимости. Всем больным при АВ-блокаде ЭКГ следует проводить регулярно.

Профилактика сводится к предупреждению и своевременному лечению соматической патологии, соблюдению рекомендаций врача по лечению и исключению стрессов.

Таким образом, блокада сердечной проводимости представляет опасность для любого человека.

Атриовентрикулярная блокада

Атриовентрикулярная (предсердно-желудочковая) блокада (АВ-блокада) – нарушение функции проводимости, выражающееся в замедлении или прекращении прохождения электрического импульса между предсердиями и желудочками и приводящее к расстройству сердечного ритма и гемодинамики. АВ-блокада может протекать бессимптомно или сопровождаться брадикардией, слабостью, головокружением, приступами стенокардии и потери сознания. Атриовентрикулярная блокада подтверждается с помощью электрокардиографии, холтеровского ЭКГ-мониторирования, ЭФИ. Лечение атриовентрикулярной блокады может быть медикаментозным или кардиохирургическим (имплантация электрокардиостимулятора).

В основе атриовентрикулярной блокады лежит замедление или полное прекращение прохождения импульса от предсердий к желудочкам вследствие поражения собственно АВ-узла, пучка Гиса или ножек пучка Гиса. При этом, чем ниже уровень поражения, тем тяжелее проявления блокады и неудовлетворительнее прогноз.

Распространенность атриовентрикулярной блокады выше среди пациентов, страдающих сопутствующей кардиопатологией. Среди лиц с заболеваниями сердца АВ-блокада I степени встречается в 5% случаев, II степени – в 2% случаев, III степень АВ-блокады обычно развивается у пациентов старше 70 лет.

Внезапная сердечная смерть, по статистике, наступает у 17% пациентов с полной АВ-блокадой.

Атриовентрикулярный узел (АВ-узел) является частью проводящей системы сердца, обеспечивающей последовательное сокращение предсердий и желудочков.

Движение электрических импульсов, поступающих из синусового узла, замедляется в АВ-узле, обеспечивая возможность сокращения предсердий и нагнетания крови в желудочки.

После небольшой задержки импульсы распространяются по пучку Гиса и его ножкам к правому и левому желудочку, способствуя их возбуждению и сокращению. Этот механизм обеспечивает поочередное сокращение миокарда предсердий и желудочков и поддерживает стабильную гемодинамику.

Атриовентрикулярная блокада

В зависимости от уровня, на котором развивается нарушение проведения электрического импульса, выделяют проксимальные, дистальные и комбинированные атриовентрикулярные блокады.

При проксимальных АВ-блокадах проведение импульса может нарушаться на уровне предсердий, АВ-узла, ствола пучка Гиса; при дистальных – на уровне ветвей пучка Гиса; при комбинированных – наблюдаются разноуровневые нарушения проводимости.

С учетом продолжительности развития атриовентрикулярной блокады выделяют ее острую (при инфаркте миокарда, передозировке лекарственных средств и т. д.

), интермиттирующую (перемежающуюся – при ИБС, сопровождающейся преходящей коронарной недостаточностью) и хроническую формы.

По электрокардиографическим критериям (замедление, периодичность или полное отсутствие проведения импульса к желудочкам) различают три степени атриовентрикулярной блокады:

- I степень – атриовентрикулярная проводимость через АВ-узел замедлена, однако все импульсы из предсердий достигают желудочков. Клинически не распознается; на ЭКГ интервал P-Q удлинен > 0,20 секунд.

- II степень – неполная атриовентриулярная блокада; не все предсердные импульсы достигают желудочков. На ЭКГ — периодическое выпадение желудочковых комплексов. Выделяют три типа АВ-блокады II степени по Мобитцу:

- Тип I Мобитца – задержка каждого последующего импульса в АВ-узле приводит к полной задержке одного из них и выпадению желудочкового комплекса (период Самойлова – Венкебаха).

- Тип II Мобитца – критическая задержка импульса развивается внезапно, без предшествующего удлинения периода задержки. При этом отмечается отсутствие проведения каждого второго (2:1) или третьего (3:1) импульса.

- III степень — (полная атриовентрикулярная блокада) – полное прекращение прохождения импульсов от предсердий к желудочкам. Предсердия сокращаются под влиянием синусового узла, желудочки — в собственном ритме, реже 40 раз в мин., что недостаточно для обеспечения адекватного кровообращения.

Атриовентрикулярные блокады I и II степени являются частичными (неполными), блокада III степени – полной.

По этиологии различаются функциональные и органические атриовентрикулярные блокады. Функциональные АВ-блокады обусловлены повышением тонуса парасимпатического отдела нервной системы.

Атриовентрикулярная блокада I и II степени в единичных случаях наблюдается у молодых физически здоровых лиц, тренированных спортсменов, летчиков.

Обычно она развивается во сне и исчезает во время физической активности, что объясняется повышенной активностью блуждающего нерва и рассматривается как вариант нормы.

АВ-блокады органического (кардиального) генеза развиваются в результате идиопатического фиброза и склероза проводящей системы сердца при различных его заболеваниях.

Причинами кардиальных АВ-блокад могут служить ревматические процессы в миокарде, кардиосклероз, сифилитическое поражение сердца, инфаркт межжелудочковой перегородки, пороки сердца, кардиомиопатии, микседема, диффузные заболевания соединительной ткани, миокардиты различного генеза (аутоиммунного, дифтерийного, тиреотоксического), амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз, опухоли сердца и др. При кардиальных АВ-блокадах вначале может наблюдаться частичная блокада, однако, по мере прогрессирования кардиопатологии, развивается блокада III степени.

К развитию атриовентрикулярных блокад могут привести различные хирургические процедуры: протезирование аортального клапана, пластика врожденных пороков сердца, атриовентрикулярная РЧА сердца, катетеризация правых отделов сердца и пр.

Довольно редко в кардиологии встречается врожденная форма предсердно-желудочковой блокады (1:20 000 новорожденных).

В случае врожденных АВ-блокад наблюдается отсутствие участков проводящей системы (между предсердиями и АВ-узлом, между АВ-узлом и желудочками или обеими ножками пучка Гиса) с развитием соответствующего уровня блокады.

У четверти новорожденных атриовентрикулярная блокада сочетается с другими сердечными аномалиями врожденного характера.

Среди причин развития атриовентрикулярных блокад нередко встречается интоксикация лекарственными препаратами: сердечными гликозидами (дигиталисом), β-блокаторами, блокаторами кальциевых каналов (верапамилом, дилтиаземом, реже — коринфаром), антиаритмиками (хинидином), солями лития, некоторыми другими препаратами и их комбинациями.

Характер клинических проявлений атриовентрикулярных блокад зависит от уровня нарушения проводимости, степени блокады, этиологии и тяжести сопутствующего заболевания сердца. Блокады, развившиеся на уровне атриовентрикулярного узла и не вызывающие брадикардию, клинически никак себя не проявляют.

Клиника АВ-блокады при данной топографии нарушений развивается в случаях выраженной брадикардии. Из-за малой ЧСС и падения минутного выброса крови сердцем в условиях физической нагрузки у таких пациентов отмечаются слабость, одышка, иногда – приступы стенокардии.

Из-за снижения церебрального кровотока могут наблюдаться головокружение, преходящие ощущения спутанности сознания и обмороки.

При атриовентрикулярной блокаде II степени пациенты ощущают выпадение пульсовой волны как перебои в области сердца.

При АВ-блокаде III типа возникают приступы Морганьи-Адамса-Стокса: урежение пульса до 40 и менее ударов в минуту, головокружение, слабость, потемнение в глазах, кратковременная потеря сознания, боли в области сердца, цианоз лица, возможно — судороги. Врожденные АВ-блокады у пациентов детского и юношеского возраста могут протекать бессимптомно.

Осложнения при атриовентрикулярных блокадах в основном обусловлены выраженным замедлением ритма, развивающимся на фоне органического поражения сердца. Наиболее часто течение АВ-блокад сопровождается появлением или усугублением хронической сердечной недостаточности и развитием эктопических аритмий, в том числе, желудочковой тахикардии.

Течение полной атриовентрикулярной блокады может осложниться развитием приступов Морганьи-Адамса-Стокса, связанных с гипоксией мозга в результате брадикардии.

Началу приступа может предшествовать ощущение жара в голове, приступы слабости и головокружения; во время приступа пациент бледнеет, затем развивается цианоз и потеря сознания.

В этот момент пациенту может потребоваться проведение непрямого массажа сердца и ИВЛ, так как длительная асистолия или присоединение желудочковых аритмий повышает вероятность внезапной сердечной смерти.

Многократные эпизоды потери сознания у пациентов старческого возраста могут привести к развитию или усугублению интеллектуально-мнестических нарушений. Реже при АВ-блокадах возможно развитие аритмогенного кардиогенного шока, чаще у пациентов с инфарктом миокарда.

В условиях недостаточности кровоснабжения при АВ-блокадах иногда наблюдаются явления сердечно-сосудистой недостаточности (коллапс, обмороки), обострение ишемической болезни сердца, заболеваний почек.

При оценке анамнеза пациента в случае подозрения на атриовентрикулярную блокаду выясняют факт перенесенных в прошлом инфаркта миокарда, миокардита, других кардиопатологий, приема лекарственных препаратов, нарушающих атриовентрикулярную проводимость (дигиталиса, β-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов и др.).

При аускультации сердечного ритма выслушивается правильный ритм, прерываемый длинными паузами, указывающими на выпадение желудочковых сокращений, брадикардия, появление пушечного I тона Стражеско. Определяется увеличение пульсации шейных вен по сравнению с сонными и лучевыми артериями.

На ЭКГ АВ-блокада I степени проявляется удлинением интервала Р-Q > 0,20 сек.; II степени — синусовым ритмом с паузами, в результате выпадений желудочковых комплексов после зубца Р, появлением комплексов Самойлова-Венкебаха; III степени – уменьшением числа желудочковых комплексов в 2-3 раза по сравнению с предсердными (от 20 до 50 в минуту).

Проведение суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру при АВ-блокадах позволяет сопоставить субъективные ощущения пациента с электрокардиографическими изменениями (например, обмороки с резкой брадикардией), оценить степень брадикардии и блокады, связь с деятельностью пациента, приемом лекарств, определить наличие показаний к имплантации кардиостимулятора и др.

С помощью проведения электрофизиологического исследования сердца (ЭФИ) уточняется топография АВ-блокады и определяются показания к ее хирургической коррекции. При наличие сопутствующей кардиопатологии и для ее выявления при АВ-блокаде проводят эхокардиографию, МСКТ или МРТ сердца.

Проведение дополнительных лабораторных исследований при АВ-блокаде показано при наличии сопутствующих состояний и заболеваний (определение в крови уровня электролитов при гиперкалиемии, содержания антиаритмиков при их передозировке, активности ферментов при инфаркте миокарда).

При атриовентрикулярной блокаде I степени, протекающей без клинических проявлений, возможно только динамическое наблюдение. Если АВ-блокада вызвана приемом лекарственных средств (сердечных гликозидов, антиаритмических препаратов, β-блокаторов), необходимо проведение корректировки дозы или их полная отмена.

При АВ-блокадах кардиального генеза (при инфаркте миокарда, миокардитах, кардиосклерозе и др.) проводится курс лечения β-адреностимуляторами (изопреналином, орципреналином), в дальнейшем показана имплантация кардиостимулятора.

Препаратами первой помощи для купирования приступов Морганьи-Адамса-Стокса являются изопреналин (сублингвально), атропин (внутривенно или подкожно).

При явлениях застойной сердечной недостаточности назначают диуретики, сердечные гликозиды (с осторожностью), вазодилататоры.

В качестве симптоматической терапии при хронической форме АВ-блокад проводится лечениетеофиллином, экстрактом белладонны, нифедипином.

Радикальным методом лечения АВ-блокад является установка электрокардиостимулятора (ЭКС), восстанавливающего нормальный ритм и частоту сердечных сокращений.

Показаниями к имплантации эндокардиального ЭКС служат наличие в анамнезе приступов Морганьи-Адамса-Стокса (даже однократного); частота желудочкового ритма менее 40 в минуту и периоды асистолии 3 и более секунд; АВ-блокада II степени (II типа по Мобитцу) или III степени; полная АВ-блокада, сопровождающаяся стенокардией, застойной сердечной недостаточностью, высокой артериальной гипертензией и т. д. Для решения вопроса об операции необходима консультация кардиохирурга.

Влияние развившейся атриовентрикулярной блокады на дальнейшую жизнь и трудоспособность пациента определяется рядом факторов и, прежде всего, уровнем и степенью блокады, основным заболеванием. Наиболее серьезный прогноз при III степени АВ-блокады: пациенты нетрудоспособны, отмечается развитие сердечной недостаточности.

https://www.youtube.com/watch?v=q9sn3wKBYUg

Осложняет прогноз развитие дистальных АВ-блокад из-за угрозы полной блокады и редкого желудочкового ритма, а также их возникновение на фоне острого инфаркта миокарда.

Ранняя имплантация электрокардиостимулятора позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с АВ-блокадами и улучшить качество их жизни.

Полные врожденные атриовентрикулярные блокады прогностически более благоприятны, чем приобретенные.

Как правило, атриовентрикулярная блокада обусловлена основным заболеванием или патологическим состоянием, поэтому ее профилактикой является устранение этиологических факторов (лечение сердечной патологии, исключение бесконтрольного приема препаратов, влияющих на проведение импульсов и т. д.). Для профилактики усугубления степени АВ-блокады показана имплантация электрокардиостимулятора.

Атриовентрикулярная блокада третьей степени (полная блокада)

Атриовентрикулярная (АВ) блокада третьей степени, также называемая полной блокадой сердца, представляет собой расстройство сердечного ритма, возникающее в результате нарушения в системе сердечной проводимости, в которой отсутствует проводимость через атриовентрикулярный узел, что приводит к полной диссоциации предсердий и желудочков. Механизм выхода желудочков может происходить где угодно от АВ-узла до системы Пуркинье.

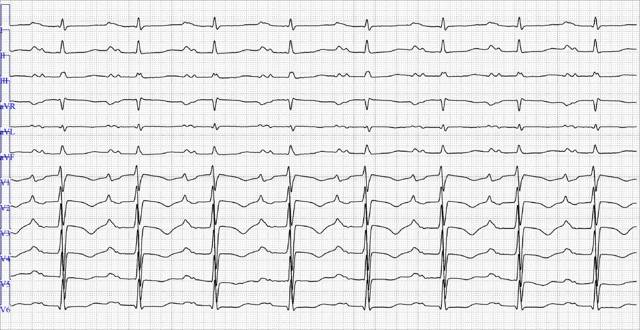

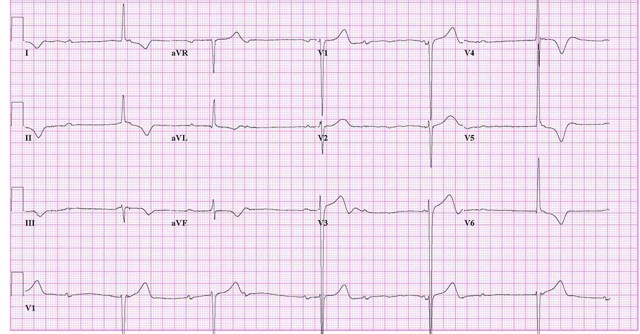

АВ-блокада третьей степени на ЭКГ характеризуется:

- Регулярным интервалом P-P

- Регулярным интервалом R-R

- Отсутствием видимой связи между Р-волнами и комплексами QRS

- Большим количеством Р-волн, чем комплексов QRS

Обратите внимание, что не у всех больных с атриовентрикулярной диссоциацией имеют полная блокада сердца.

Например, у больных с желудочковой тахикардией имеется АВ диссоциация, но не полная блокада сердца; в этом примере АВ диссоциация обусловлена тем, что скорость желудочков была быстрее, чем внутренняя интенсивность синуса.

На электрокардиографии (ЭКГ) полная блокада сердца представлена комплексами QRS, проводимыми по собственной шкале и полностью независимыми от Р-волн.

Электрокардиограмма пациента с полной блокадой сердца

АВ-блокада возникает из-за различных патологических состояний, вызывающих инфильтрацию, фиброз или потерю связи в частях здоровой системы проводимости. Она может быть либо врожденной, либо приобретенной.

Первоначальная диагностика больных с полной блокадой сердца заключается в установлении симптомов, оценки жизненно важных признаков и поиска доказательств скомпрометированной периферической перфузии. В частности, результаты физиологического обследования пациентов с АВ-блокадой третьей степени будут иметь значение при брадикардии, которая может иметь тяжелую форму.

Лечение блокады третьей степени основано на уровне блока. Первым, а иногда и самым важным, методом лечения блокады сердца является устранение любых потенциально отягчающих или возбудимых лекарственных препаратов. Лечение полной блокады сердца ограничено пациентами с расстройством проводимости атриовентрикулярного узла.

Первоначальные усилия по лечению должны быть направлены на оценку необходимости временной стимуляции и начала стимуляции. Большинству больных, у которых блокада не поддается лечению, потребуется размещения постоянного кардиостимулятора или имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора.

Патофизиология

В сердце начинается инициализация нормального импульса в синусовом узле. Затем волна возбуждения проходит через предсердие. За это время на электрокардиографических (ЭКГ) записях показана волна Р.

После внутрипредсердной проводимости в область нижней межпредсердной перегородки этот волновой фронт достигает входа в атриовентрикулярный узел. Затем АВ-узел проводит импульс к пучку Гиса.

Пучок Гиса делится на правую и левую ножки, которые распространяют этот импульс на желудочки.

Во время прохождения импульса через предсердия, АВ-узла и системы Гиса-Пуркинье наблюдается сегмент PR. Блокада сердца возникает, когда происходит замедление или полная блокировка этой проводимости. Традиционно, атриовентрикулярную блокаду классифицируют на блокаду первой, второй и третьей степени.

АВ-блокада первой степени

Атриовентрикулярная блокада первой степени является расстройством, при котором существует связь 1: 1 между Р-волнами и комплексами QRS, но интервал PR длиннее 200 мс.

Таким образом, она представляет собой задержку или замедление проводимости.

В отдельных случаях АВ-блокада первой степени может быть связана с другими нарушениями проводимости, включая межжулудочковую блокаду и фасциальные блокады (бифакулярную или трифаскулярную блокаду).

АВ-блокада второй степени

АВ-блокада второй степени диагностируется, когда на ЭКГ присутствует больше Р-волн, чем QRS-комплексов, но связь между Р-волнами и комплексами QRS все еще существует. Другими словами, не все P-волны сопровождаются комплексами QRS (проводится). Традиционно этот тип блокады сердца делится на две основные подкатегории: тип Мобитц I (Венкебах) и тип Мобитц II.

При АВ блокаде второго типа Мобитц I интервал PR продлевается до тех пор, пока на P-волну не последует комплекс QRS.

В типичном случае блокады Мобитц I типа длительность PR-интервала максимальна в первом интервале и постепенно уменьшается с последующими интервалами. Это отражается на сокращении интервала R-R и увеличении общего интервала PR.

Кроме того, интервал R-R, охватывающий паузу, менее чем вдвое превышает длительность первого интервала R-R после паузы.

На ЭКГ атриовентрикулярная блокада второго уровня типа Мобитц I приводит к характерному появлению группировки битов; наоборот, наличие сгруппированных битов должно побуждать к тщательной оценке проводимости Венкебаха (хотя следует отметить, что не все такие проводимости являются патологическими).

При АВ блокаде второго типа Мобитц II PR-интервал постоянный, но случайные P-волны не сопровождаются комплексами QRS (непроводящими). Иногда первый PR-интервал после непроводящих P-волн может быть короче на целых 20 мсек.

Чтобы провести различие между блокадой типа Мобитц I и блокадой типа Мобитц II, в на электрокардиограмме должно присутствовать как минимум три последовательных P-волны. Если проводится только любая другая P-волна (2: 1), блокада второй степени не может быть классифицирован ни в одну из этих категорий.

Также сообщалось об атриовентрикулярной блокаде, напоминающей АВ-блокаду второй степени, с внезапными скачками тонуса вагусного нерва, вызванными кашлем, икотой, глотанием, газированными напитками, болью, мочеиспусканием или манипуляциями с дыхательными путями у здоровых людей. Отличительной особенностью является одновременное замедление скорости пазухи. Это состояние пароксизмальное и доброкачественное, но его необходимо тщательно различать от истинной АВ-блокады второй степени, потому что прогноз очень отличается.

АВ-блокада третьей степени

Атриовентрикулярная блокада третьей степени (полная блокада сердца) диагностируется, когда имеется больше P-волн, чем QRS-комплексов, и между ними нет никакой связи (т. е. отсутствует проводимость).

Блок проводимости может находиться на уровне АВ-узла, пучка Гиса или системы волокон Пуркинье. В большинстве случаев (приблизительно 61%), блок происходит ниже пучка Гиса.

Блокада в АВ-узле составляет примерно одну пятую всех случаев, тогда как блокада в пучке Гиса составляет чуть менее одной пятой всех случаев.

Продолжительность комплекса QRS зависит от места блокады и места нарушения стимуляции ритма.

Когда блокада находится на уровне АВ-узла, ритм обычно возникает от пейсмекера с частотой 45-60 бит / мин.

Больные с эктопическим водителем ритма часто являются гемодинамически стабильными, и их частота сердечных сокращений увеличивается в ответ на физические упражнения и прием атропина.

Когда блокада находится ниже АВ-узла, ритм возникает из пучка Гиса или системы волокон Пуркинье с частотой менее 45 ударов / мин. Эти больные обычно гемодинамически нестабильны, и их сердечный ритм не реагирует на физические упражнения и атропин.

Атриовентрикулярная диссоциация

АВ-диссоциация присутствует, когда активация предсердий и желудочков не зависит друг от друга. Это может быть результатом полной блокады сердца или физиологической рефрактерности ткани проводимости. Диссоциация может также возникать в ситуации, когда частота предсердий / синусов медленнее, чем частота сокращений желудочков (например, при желудочковой тахикардии).

В отдельных случаях частота предсердий и желудочков настолько близка, что кардиограмма предполагает нормальную АВ-проводимость; только тщательное изучение длинной ритмической полосы может выявить изменение в интервале PR.

Эта форма АВ-диссоциации называется изоритмической атриовентрикулярной диссоциацией. Прием лекарственных средств, приводящих к ускорению частоты сокращений предсердий / синусов, приведут к восстановлению нормальной проводимости.

Причины

Атриовентрикулярная блокада обусловлена различными патологическими состояниями, которые вызывают инфильтрацию, фиброз или потерю связи в участках нормальной системы проводимости. АВ-блокада третьей степени (полная блокада сердца) может быть врожденной или приобретенной.

Врожденная форма полной блокады сердца обычно происходит на уровне АВ-узла. Пациенты относительно бессимптомны в состоянии покоя, но позже у них развиваются симптомы, потому что фиксированный сердечный ритм не способен приспосабливаться к физическому напряжению.

Общими причинами приобретенного АВ-блокады являются следующие:

- Лекарственные препараты;

- Дегенеративные заболевания: болезнь Ленгера (склерогенерирующий процесс с участием только системы проводимости) и болезнь Льва (кальцификация системы проводимости и клапанов), кардиомиопатия без компромиссов, синдром ногтевой пателлы, митохондриальная миопатия

- Инфекционные причины: Боррелиоз Лайма (особенно в эндемичных районах), инфекция трипаносомы, ревматическая лихорадка, миокардит, болезнь Шагаса, миокардит Aspergillus, вирусная инфекция ветряной оспы, абсцесс клапана

- Ревматические заболевания: анкилозирующий спондилоартрит, синдром Рейтера, рецидивирующий полихондрит, ревматоидный артрит, склеродермия

- Инфильтративные процессы: амилоидоз, саркоидоз, опухоли, болезнь Ходжкина, множественная миелома

- Нервно-мышечные расстройства: мышечная дистрофия Беккера, миотоническая мышечная дистрофия

- Ишемические или инфарктные причины: блок AV-узла (AVN), связанный с инфарктом миокарда нижней стенки, блок Гиса-Пуркинье, связанный с передней стенкой миокарда (см. ниже)

- Метаболические причины: Гипоксия, гиперкалиемия, гипотиреоз

- Токсины: «Безумный» мед (граанотоксин), сердечные гликозиды (например, олеандрин) и другие

- Блокада IV фазы (блокада, связанная с брадикардией)

- Ятрогенные причины

Инфаркт миокарда

Передняя стенка миокарда может быть причиной полной блокады сердца; это тяжелое состояние. Полная блокада сердца развивается чуть менее чем в 10% случаев острого нижнего ИМ и гораздо менее опасен, часто разрешается в течение нескольких часов до нескольких дней.

Исследования показывают, что АВ-блокада редко усложняет ИМ. При ранней стратегии реваскуляризации частота АВ-блокады уменьшилась с 5,3% до 3,7%. Окклюзия каждой из коронарных артерий может привести к развитию болезни проводимости, несмотря на избыточное кровоснабжение сосудов АВ-узла от коронарных артерий.

По сравнению с пациентами с острым коронарным синдромом без атриовентрикулярной блокады у больных с полной блокадой сердца чаще всего назначался желудочковый инфаркт миокард, а также худшие результаты во время госпитализации (более высокая частота кардиогенного шока, желудочковых аритмий, потребность в инвазивной механической вентиляции, смерти).

Чаще всего окклюзия правой коронарной артерии сопровождается АВ-блокадой. В частности, проксимальная окклюзия имеет высокий уровень АВ-блокады (24%), потому что участвует не только AV-узловая артерия, но также и правая верхняя нисходящая артерия, которая исходит из самой проксимальной части правой коронарной артерии.

В большинстве случаев АВ-блокада быстро контролируется после реваскуляризации, но иногда курс длится. В целом прогноз благоприятный.

Тем не менее, атриовентрикулярная блокада при установке окклюзии левой передней нисходящей артерии (особенно проксимальной к перфокальному перфокатору) имеет более худший прогноз и обычно требует имплантации кардиостимулятора.

АВ-блокада второй степени, по причине межжелудочковой тахикардии, является показателем постоянной стимуляции.

Атриовентрикулярные блокады (АВ-блокады)

- Дифференциальную диагностику АВ-блокад следует проводить с синоатриальной блокадой, блокированными экстрасистолами из предсердий и атриовентрикулярного соединения и предсердно-желудочковой диссоциацией.

- Анализ ЭКГ в отведении, в котором хорошо видны зубцы Р, позволяет выявить в период пауз выпадение только комплекса QRST , что характерно для предсердно-желудочковой блокады II степени, или одновременно этого комплекса и зубца Р, свойственное синоатриальной блокаде II степени.

- Наличие на ЭКГ зубцов Р, следующих независимо от комплексов QRST с большей частотой, отличает полную АВ-блокаду от выскальзывающего ритма из предсердно-желудочкового соединения или идиовентрикулярного при остановке синусового узла.

В пользу блокированных предсердных или узловых экстрасистол, в отличие от АВ-блокады II степени, свидетельствуют отсутствие закономерности выпадений комплекса QRST, укорочение интервала Р—Р перед выпадением по сравнению с предыдущим и изменение формы зубца Р, после которого выпадает желудочковый комплекс, по сравнению с предшествующими зубцами Р синусового ритма. Последний признак удается выявить не всегда — в сомнительных случаях уточнить диагноз позволяет только регистрация внутрисердечной ЭКГ при электрофизиологическом исследовании сердца.

Для предсердно-желудочковой диссоциации характерно наличие независимых водителей ритма предсердий и желудочков при отсутствии ретроградного проведения желудочковых импульсов. Она может возникать в сочетании с АВ-блокадой или при отсутствии последней.

Обязательное условие развития предсердно-желудочковой диссоциации и главный критерий ее диагностики — большая частота ритма желудочков по сравнению с частотой возбуждения предсердий, вызываемого синусовым или эктопическим предсердным водителем ритма.

Часто это различие весьма невелико.

Важное значение для оценки прогноза и выбора оптимальной тактики лечения имеет определение уровня предсердно-желудочковой блокады, особенно полной.

При дифференциальной диагностике проксимальной и дистальной АВ-блокады III степени в пользу первой свидетельствуют ЧСС в покое более 45 ударов в минуту, слабо выраженные колебания продолжительности интервалов R — R и возможность увеличения ЧСС при физической нагрузке, на вдохе и после введения атропина сульфата .

Дифференциально-диагностическая ценность ширины и графики комплексов QRS очень ограничена.

Уточнить локализацию предсердно-желудочковой блокады II — III степени помогает проведение несложных электрокардиографических проб.

Замедление предсердно-желудочковой проводимости с помощью стимуляции блуждающего нерва, как, например, при массаже сонного синуса, усугубляет проксимальную предсердно-желудочковую блокаду, тогда как степень дистальной блокады в ответ на уменьшение количества проходящих через предсердно-желудочковый узел импульсов, наоборот, уменьшается.

В противоположность этому физическая нагрузка и введение атропина сульфата оказывают положительное влияние на коэффициент проведения при АВ-блокаде с локализацией на уровне предсердно-желудочкового узла и отрицательное — при блокаде дистальной локализации.

Наиболее точным методом оценки уровня предсердно-желудочковой блокады является регистрация внутрисердечной ЭКГ при электрофизиологическом исследовании сердца , к которой прибегают в неясных и спорных случаях.

Атриовентрикулярная блокада

Общие данные

Атриовентрикулярная блокада – это патологическое состояние, при котором нарушено распространение возбуждения в сердце от предсердий к желудочкам. При этом происходит нарушение сердечного ритма, циркуляции крови.

Между предсердиями и желудочками сердца находится атриовентрикулярный узел – скопление клеток, напоминающих по строению и функции нервные.

Он принимает электрические импульсы из предсердий, задерживает их на доли секунды, а затем отправляет в желудочке. Благодаря этому отделы сердца сокращаются последовательно, кровь циркулирует правильно.

При атриовентрикулярной блокаде задержка нервного импульса становится более продолжительной, либо он не проходит вообще.

Причины атриовентрикулярной блокады

В большинстве случаев атриовентрикулярная блокада является одним из симптомов различных заболеваний сердца:

- Стенокардия – сужение коронарных артерий сердца, которое проявляется в виде периодических болей за грудиной.

- Инфаркт миокарда.

- Кардиомиопатия – поражение сердечной мышцы, которое не связано с нарушением кровообращения в венечных артериях сердца и его пороками.

- Миокардит – воспаление сердечной мышцы.

- Поражение сердца при ревматизме.

- Пороки сердца.

- Опухоли сердца.

- Поражения сердца при сифилисе, дифтерии, грибковых инфекциях и пр.

Атриовентрикулярная блокада может развиваться у спортсменов при интенсивных тренировках, во время приема некоторых лекарственных препаратов (антиаритмические средства, спазмолитики).

Симптомы атриовентрикулярной блокады

Существует три степени атриовентрикулярной блокады. Каждая из них проявляется собственными симптомами. При первой степени атриовентрикулярной блокады нервные импульсы из предсердий в желудочки проводятся медленнее, чем в норме.

Это никак не сказывается на состоянии человека: он чувствует себя совершенно нормально. Изменения обнаруживают случайно во время проведения электрокардиографии.

Если частота сердечных сокращений падает ниже 60, то может беспокоить слабость, повышенная утомляемость, одышка, боли за грудиной.

При второй степени атриовентрикулярной блокады некоторые импульсы из предсердий в желудочки не доходят. То есть предсердия отправляют кровь к желудочкам, а желудочки не прокачивают ее к органам и тканям. Когда такое происходит, человек неожиданно чувствует слабость, головокружение, у него темнеет в глазах. Может возникнуть одышка, боль за грудиной, потеря сознания.

При третьей степени атриовентрикулярной блокады импульсы от предсердий к желудочкам не проходят совсем. Желудочки начинают сами генерировать импульсы и сокращаться с частотой 40 ударов в минуту.

Возникают те же симптомы, что при второй степени блокады, но они выражены сильнее. Если частота сердечных сокращений падает до 20 ударов в минуту и ниже, то мозг перестает получать необходимое количество кислорода.

Человек теряет сознание, его кожа становится синюшной.

Что можете сделать вы?

Атриовентрикулярная блокада II и III степени – тяжелое заболевание, которое нуждается в срочном лечении. При возникновении симптомов необходимо обратиться к кардиологу. Согласно статистике, у больных с атриовентрикулярной блокадой высок риск развития внезапной смерти в результате остановки сердца.

Если возникают симптомы, напоминающие III степень атриовентрикулярной блокады, нужно немедленно вызвать «Скорую помощь».

Что может сделать врач?

Атриовентрикулярную блокаду выявляют при помощи электрокардиографии. Она помогает увидеть все нарушения распространения электрического импульса в сердце.

При первой степени атриовентрикулярной блокады обычно достаточно наблюдения у кардиолога – специального лечения не требуется. Нужно с осторожностью принимать медикаментозные препараты, которые влияют на работу сердца. Если врач назначает такие средства, то пациент должен предупредить его о нарушении сердечного ритма.

При второй и третьей степени атриовентрикулярной блокады устанавливают кардиостимулятор. Во время приступа, когда импульсы от предсердий совсем не проводятся к желудочкам, требуется экстренная помощь.

Прогноз

При I степени блокады прогноз благоприятный. При II и III степени больные часто становятся нетрудоспособными. Применение кардиостимулятора помогает существенно улучшить качество их жизни и продлить ее. При врожденной блокаде прогноз благоприятнее, чем при приобретенной.

Профилактика

Своевременное лечение заболеваний сердца помогает предотвратить развитие атриовентрикулярной блокады.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Врожденная или приобретенная атриовентрикулярная блокада: степени развития заболевания, лечение

При нарушениях проведения электрического импульса по АВ-узлу развивается атриовентрикулярная блокада, степени которой могут быть разными. Соответственно меняются ее ЭКГ и клинические проявления. В большинстве случаев патология не вызывает серьезного ухудшения самочувствия. Она требует обязательной диагностики с помощью суточного мониторирования ЭКГ.

Что представляет собой

В норме импульс, вырабатываемый в синусовом узле, проходит по предсердным путям, возбуждая предсердия.

Затем он попадает в атриовентрикулярный (АВ), то есть предсердно-желудочковый узел, в котором скорость его проведения резко падает.

Это необходимо, чтобы миокард предсердий полностью сократился, и кровь поступила в желудочки. Затем электрический сигнал идет в миокард желудочков, где вызывает их сокращение.

При патологических изменениях в АВ-узле, вызванных болезнями сердца или напряжением вегетативной нервной системы, прохождение сигнала по нему замедляется или совсем прекращается. Возникает блок проведения от предсердий к желудочкам. Если импульсы все же проходят в миокард желудочков – это неполная атриовентрикулярная блокада.

Значительно опаснее для здоровья блокада полная, когда предсердия сокращаются нормально, но ни один импульс не проникает в желудочки.

Последние вынуждены «подключать резервные источники» импульсации, лежащие ниже АВ-соединения. Такие водители ритма работают с низкой частотой (от 30 до 60 в минуту).

В таком темпе сердце не может обеспечить организм кислородом, и возникают клинические признаки патологии, в частности, обмороки.

Частота АВ-блокад увеличивается с возрастом. Полная блокада наблюдается в основном у людей старше 70 лет, в 60% — у мужчин. Она может быть и врожденной, и тогда соотношение девочек и мальчиков составляет 3:2.

Классификация патологии

АВ-блокада классифицируется по признакам на ЭКГ, которые отражают электрические процессы в сердце. Выделяют 3 степени блокады. 1-я степень сопровождается лишь замедлением проведения импульса по АВ-узлу.

АВ-блокада 1 степени

При 2-й степени блокады сигналы все больше задерживаются в АВ-узле, пока один из них не блокируется, то есть предсердия при этом возбуждаются, а желудочки – нет.

При регулярном выпадении каждого 3-го, 4-го и так далее сокращения говорят об АВ-блокаде с периодикой Самойлова-Венкебаха или типе Мобитц-1.

Если блокировка импульса возникает нерегулярно, это АВ-блокада без указанной периодики или тип Мобитц-2.

АВ-блокада II степени, тип Мобитц I (блокада Самойлова-Венкебаха)

При выпадении каждого 2-го комплекса возникает картина АВ-блокады II степени с проведением 2:1. Первая цифра в этом отношении обозначает число синусовых импульсов, а вторая – число сигналов, проведенных на желудочки.

АВ-блокада II степени, тип Мобитц II

Наконец, если электрические сигналы из предсердий не проходят в желудочки, развивается атриовентрикулярная блокада 3 степени. Для нее характерно формирование замещающих ритмов, заставляющих желудочки хоть и медленно, но все же сокращаться.

Блокада I степени

Все импульсы, исходящие из синусового узла, попадают в желудочки. Однако проведение их по АВ-узлу замедлено. При этом интервал P-Q на ЭКГ составляет более 0,20 с.

АВ — блокада I степени

Блокада II степени

Атриовентрикулярная блокада 2 степени с периодикой Венкебаха проявляется на ЭКГ прогрессирующим удлинением P-Q с последующим возникновением одиночной непроведенной Р-волны, в результате чего регистрируется пауза. Эта пауза короче, чем сумма двух любых последовательных интервалов R-R.

Эпизод блокады типа Мобитц-11 обычно состоит из 3 — 5 сокращений с соотношением возникших и проведенных в желудочки импульсов как 4:3, 3:2 и так далее.

АВ-блокада II степени, тип Мобитц I

Атриовентрикулярная блокада Мобитц-2: интервал P-Q имеет постоянную длину. Неожиданно один из зубцов Р не проводится на желудочки с формированием паузы.

АВ-блокада II степени, тип Мобитц II

Далеко зашедшая блокада 2-й степени на ЭКГ выглядит как последовательность зубцов Р, не проводящихся на желудочки, которые при этом не возбуждаются и не сокращаются. Может отмечаться 2 — 3 и более последовательных непроведенных волн Р с формированием длительных пауз.

Наконец, блокада 2:1 сопровождается блокировкой каждого второго сигнала, попадающего в А-В узел. При этом частота сокращений предсердий будет в 2 раза чаще, чем частота ритма желудочков.

АВ-блокады II степени с соотношением зубцов P к комплексам QRS 2:1

Блокада III степени

АВ- блокада 3 степени, или полная, диагностируется при прекращении проведения через АВ-узел. Зубцы Р, отражающие синусовый ритм, регистрируются на ЭКГ с постоянной частотой, но независимо от желудочковых комплексов QRS.

Желудочки сокращаются под влиянием замещающего ритма, который генерируется в верхней части пучка Гиса, либо в его ножках, либо в еще более мелких проводящих путях.

Если источник ритма находится в верхнем отделе пучка Гиса, то комплексы QRS не шире 0,12 с, их частота 40 — 60 в минуту.

При идиовентрикулярном ритме, то есть формирующемся в желудочках, комплексы QRS имеют неправильную форму, они расширены, а частота сокращений сердца составляет 30 — 40 в минуту.

АВ — блокада III степени

Таким образом, частота сокращений предсердий превышает частоту сокращений желудочков.

Синдром Фредерика

Полная атриовентрикулярная блокада может возникать у пациентов с фибрилляцией предсердий. При этом на фоне мелких волн, отражающих хаотичные предсердные сокращения, появляются регулярные медленные желудочковые сокращения. Их источником служат водители ритма, лежащие ниже АВ-узла.

ЭКГ при синдроме Фридерика

Причинами такого состояния являются тяжелые заболевания сердца, прежде всего ишемическая болезнь. Оно может возникнуть при инфаркте миокарда, а также осложнить течение порока сердца (особенно митрального), миокардита, кардиомиопатий.

Редкие сокращения желудочков приводят к снижению объема крови, выбрасываемой сердцем при сокращениях. Возникает кислородное голодание мозга. Пациента беспокоит головокружение, слабость, одышка, он не может выполнять физическую нагрузку. В тяжелых случаях регистрируются приступы Морганьи-Адамса-Стокса.

Основной метод лечения – имплантация кардиостимулятора.

Рекомендуем прочитать о синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта. Вы узнаете о механизме развития данной патологии, классификации синдрома WPW, симптоматике, диагностике и лечении. А здесь подробнее о смертельно опасной патологии — фибрилляции желудочков сердца.

Синдром Морганьи-Адамса-Стокса

Это осложнение полной АВ-блокады, проявляющееся неожиданной потерей сознания и падением. Такое состояние длится от 10 до 30 секунд. Оно сопровождается бледностью кожи, иногда судорожными подергиваниями. Во время приступа частота сердечных сокращений не превышает 40 в минуту.

Приступы могут возникать многократно в течение суток. Они не зависят от положения или активности больного. Обычно сознание восстанавливается довольно быстро, но еще некоторое время может сохраняться растерянность или заторможенность.

На ЭКГ обычно регистрируется АВ-блокада 3-й степени, хотя причиной могут быть и другие брадикардии.

При появлении таких приступов требуется имплантация кардиостимулятора.

Причины развития

Атриовентрикулярная блокада 1 степени или АВ-блок II степени Мобитц-1 могут возникать у здоровых людей в результате высокого тонуса блуждающего нерва. Это наблюдается, например, у подростков во время сна. АВ-блокада также может возникнуть при высокой ЧСС при любой тахикардии как защитный механизм, предотвращающий слишком частое сокращение желудочков.

Инфаркт миокарда

Частой причиной полной АВ-блокады является инфаркт миокарда.

При хронических болезнях сердца блокаду в области АВ-узла вызывает разрастание в этой области соединительной ткани. Это возможно при кардиосклерозе вследствие перенесенного инфаркта, пороке сердца, миокардите и другом тяжелом поражении сердечной мышцы.

- У пожилых людей описаны случаи АВ-блокады из-за дегенеративных и склеротических изменений в проводящей системе – синдром Ленегра.

- Доказано, что врожденные АВ-блокады могут быть связаны с мутацией в гене SCN5A, которая также служит причиной синдромов удлиненного Q-T и Бругада.

- Заболевания, связанные с инфильтрацией сердечной мышцы патологическими тканями, затрудняющими проведение по АВ-узлу:

- На степень АВ-проведения могут повлиять и системные заболевания: анкилозирующий спондилит и синдром Рейтера.

- Ятрогенные причины АВ-блокады (связанные с медицинским вмешательством):

- протезирование аортального клапана;

Протезирование аортального клапана

- операции при гипертрофической кардиомиопатии;

- коррекция врожденных пороков сердца;

- некоторые лекарства: дигоксин, бета-блокаторы, аденозин и другие антиаритмики.

Симптомы

Клинические признаки атриовентрикулярной блокады зависят от ее степени.

При блокаде 1-й степени симптомы отсутствуют, и нарушение проводимости выявляется только на ЭКГ. Кроме того, оно может возникать исключительно ночью.

Блокада 2-й степени сопровождается ощущением перебоев в работе сердца. При полной АВ-блокаде больного беспокоит слабость, головокружение, обмороки, редкое сердцебиение.

Также у пациента наблюдаются симптомы основного заболевания (боль в груди, одышка, отеки, нестабильность артериального давления и другие).

Лечение

АВ-блокада – это не заболевание, а лишь одно из проявлений какой-либо сердечной патологии. Поэтому терапию начинают с лечения основного заболевания (инфаркт миокарда и так далее).

АВ-блокада I степени и бессимптомная блокада II степени лечения не требуют. Необходимо лишь отказаться от применения лекарств, ухудшающих АВ-проводимость.

Если атриовентрикулярная блокада на ЭКГ сопровождается признаками кислородного голодания мозга, необходима медицинская помощь.

Средство для быстрого ускорения сердечного ритма – атропин, однако он не всегда эффективен. В этих случаях используется временная кардиостимуляция.

Лечение атриовентрикулярной блокады III степени состоит в установке постоянного кардиостимулятора. В зависимости от разновидности блокады, может применяться предсердно-зависимая стимуляция желудочков или стимуляция желудочков «по требованию».

В первом случае аппарат настраивают таким образом, что сокращение предсердий искусственно проводится на желудочки. Во втором импульс стимулятора наносится непосредственно на миокард желудочков, заставляя их ритмично сокращаться с нужной частотой.

Прогноз

Это нарушение проводимости может вызвать следующие осложнения:

- внезапная смерть вследствие остановки сердца или желудочковой тахикардии;

- сердечно-сосудистая недостаточность с обмороками, обострение ИБС или застойной сердечной недостаточности;

- травмы головы или конечностей во время приступов Морганьи-Адамса-Стокса.

При имплантации кардиостимулятора все эти неприятные последствия устраняются.

Ученые доказали, что АВ-блокада I степени ассоциирована с повышенным риском возникновения мерцательной аритмии, потребностью в кардиостимуляции, сердечной недостаточностью и смертностью от любых причин.

При врожденной АВ-блокаде прогноз зависит от порока сердца, который вызвал это нарушение. При своевременном хирургическом вмешательстве и имплантации кардиостимулятора ребенок растет и развивается нормально.

О том, что собой представляет АВ-блокада, симптомах, осложнениях, смотрите в этом видео:

Профилактика

Предотвращение АВ-блокады связано с общими мерами профилактики болезней сердца:

- поддержание нормального веса;

- ежедневная физическая активность;

- контроль давления, уровня холестерина и сахара в крови;

- отказ от злоупотребления алкоголем и курения.

Пациентам с блокадой 1-й степени нужно избегать лекарственных препаратов, ухудшающих АВ-проводимость, прежде всего, бета-блокаторов (анаприлин, атенолол, метопролол и другие).

Вторичная профилактика осложнений блокады заключается в своевременной установке кардиостимулятора.

Атриовентрикулярная блокада – нарушение проводимости импульсов от предсердий к желудочкам. В легких случаях она протекает бессимптомно.

Однако 3-я степень такой блокады может привести к обморокам и травмам, а также осложнить течение сердечной патологии. Основной метод лечения далеко зашедшей АВ-блокады – электрокардиостимуляция.

Это устройство заставляет сердце работать в нормальном ритме, и все проявления нарушений проводимости исчезают.