Сердечная мышца у ребенка имеет свои анатомические особенности в зависимости от возраста. К примеру, при рождении масса сердца составляет всего 0,8 % от общего веса малыша (22 г), у взрослых – 0,4 %.

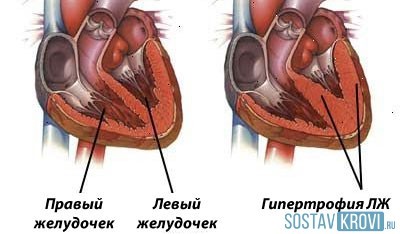

Желудочки (правый и левый) практически одинаковы по массе, толщина стенки всего 5 мм. К году масса сердца увеличивается вдвое, к 3 годам – в три раза, к шести годам – в 11 раз.

С возрастом растет нагрузка на левый желудочек, толщина его стенок к 14 годам достигает 10 мм, а правого – всего 6 мм.

По мере взросления происходит также созревание тканей, уплотнение соединительной ткани и разрастание артерий, с помощью которых происходит кровоснабжение. До 12 лет у ребенка аорта уже легочной артерии, потом просветы становятся одинаковыми, а границы сердца у детей формируются до 15 лет. С возрастом также увеличивается объем кровотока.

Различия также есть в анатомическом расположении сердца у детей и взрослых:

- У малышей сердце расположено выше, по мере взросления оно опускается. В первую очередь это обусловлено строением диафрагмы.

- При рождении сердце малыша напоминает шарик. На протяжении первых лет жизни оно перемещается внутри клетки и постепенно спускается.

- Различие есть и в частоте сердцебиения, у малышей пульс более частый по сравнению со взрослыми, поскольку сердечная мышца сокращается быстрее и обмен веществ происходит интенсивно.

Существуют показатели работы сердечной мышцы, которые определяют нормальное развитие ребенка. В первую очередь это относится к размерам и расположению сердца, что обусловлено анатомическим строением как детей, так и взрослых.

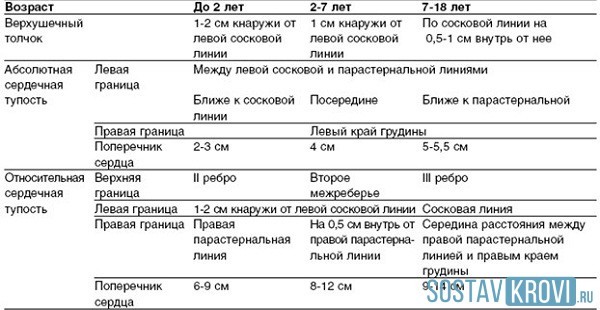

Определение границ сердца у детей позволяет оценить функциональность органа, а также выявить возможные патологии в его развитии. Различают границы относительной и абсолютной тупости сердца по возрасту:

- до двух лет орган расположен в 2 см от левой сосковой линии, вверху на уровне второго ребра;

- к семи годам – в 1 см от левой сосковой линии, а вверху в районе 2-го межреберья;

- к 12 годам — на уровне левой сосковой линии и третьего ребра.

Границы абсолютной тупости главного органа вне зависимости от возраста выглядят так: правая сторона располагается на уровне левой стернальной линии, вверху до двух лет на уровне 3-го ребра, до семи лет – 3-го межреберья, к 12- годам – на уровне 4-го ребра.

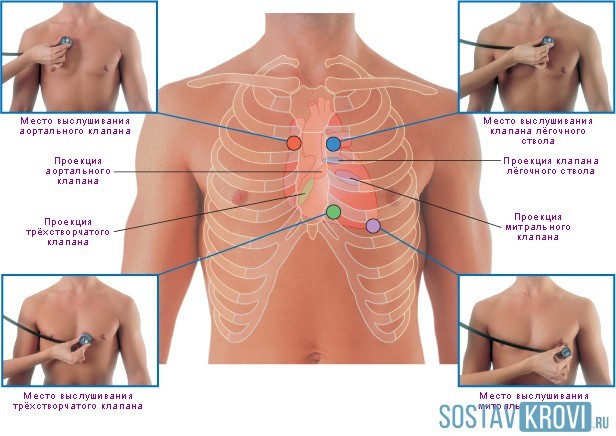

Полученные знания о месте расположения сердца в зависимости от возраста позволяют выслушать орган стетоскопом и оценить работу его компонентов. Этот физический метод диагностики называется аускуляцией сердца и проводится в 5 разных точках:

- Митральный клапан прослушивается в области верхушечного толчка.

- Клапан аорты – во 2-м межреберном промежутке с правой стороны.

- Клапан легочной артерии — во 2-м межреберном промежутке с левой стороны,

- Трехстворчатый клапан – в основании мечевидного отростка грудины.

- Клапан аорты – в точке Боткина-Эрба (4 межреберный промежуток слева от грудины).

При оценке аускуляции можно оценить работу сердца по следующим показателям:

- громкость, ясность и чистота тонов;

- ритмичность;

- соотношение тонов;

- наличие или отсутствие шумов.

У здоровых детей слышны громкие, ясные и ритмичные тоны, шумы отсутствуют. Если присутствует шум, это говорит о патологии, которую исследуют на локализацию, интенсивность и продолжительность.

Анатомия

Обычно человеческое сердце располагается в левой части груди, немного наискось, и по внешнему виду напоминает конус. Сверху и с боков орган частично прикрывают легкие, спереди – грудная клетка, снизу – диафрагма, а сзади – органы средостения.

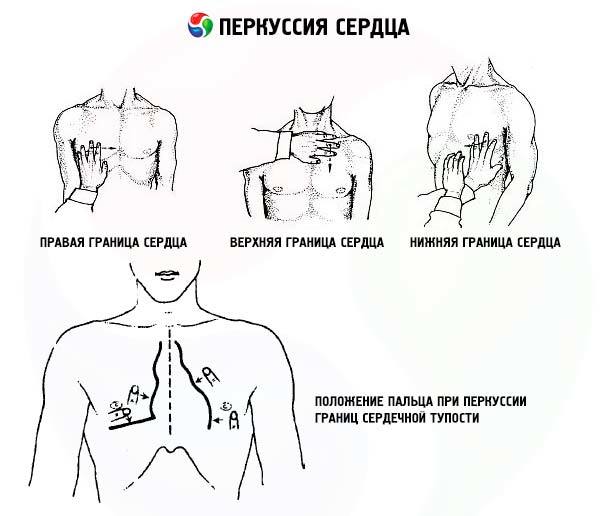

Анатомия границ сердца выявляется по звуку, который слышит доктор при простукивании грудной стенки:

- перкуссия сердечной области обычно сопровождается глухим звуком;

- простукивание области легких – ясным легочным.

Во время процедуры специалист постепенно перемещает пальцы от передней части грудины к ее центру, и отмечает границу в тот момент, когда на смену легочному звуку приходит характерный глухой.

Определение границ сердца

Определение границ сердца

Как проводится исследование работы сердце у детей

Перед тем как определить границы сердца у детей, необходимо исследовать главный орган на работоспособность. Первый показатель – это частота пульса. Он должен быть симметричен на обеих руках. К характеристикам пульса также относятся такие свойства, как ритмичность, напряжение, наполнение, величина и форма.

При этом учитывается, что показатели сердцебиения могут быть индивидуальными. В зависимости от возраста есть определенные нормы, отклонения от которых может состоять в пределах 20 %.

Если пульс более частый – налицо тахикардия, замедленный ритм сердца говорит о брадикардии. Частота пульса подсчитывается за минуту в перерывах между физическими нагрузками.

Ритмичность – это когда его измеряют через определенные промежутки времени.

Отклонения от нормальных показаний могут быть вызваны различными заболеваниями, даже не связанными с органами сердечно-сосудистой системы. Но это повод обратиться к врачу. Определить работу сердца можно с помощью кардиограммы разовой или с измерением показателей на протяжении суток, чтобы заметить, как и когда меняется состояние сердечной мышцы.

Норма

Границы сердца в норме имеют примерно такие значения:

- Правая граница сердца обычно обнаруживается в четвертом межреберье в правой части грудной клетки. Определяется она передвижением пальцев справа налево по четвертому промежутку между ребрами.

- Левая располагается по пятому межреберью.

- Верхняя находится по третьему межреберью в левой части грудной клетки.

Норма границ сердца у взрослых и детей дает понятие о том, где должны находиться сердечные границы. Если же границы сердца расположены не там, где им положено, можно предположить гипертрофические изменения в какой-либо части органа вследствие патологических процессов.

Причины сердечной тупости обычно бывают следующими:

- Патологическое увеличение миокарда или правого сердечного желудочка, которое сопровождается значительным расширением правой границы.

- Патологическое увеличение левого предсердия, следствием которого является смещение верхней сердечной границы.

- Патологическое увеличение левого желудочка, из-за которого происходит расширение левой границы сердца.

- Гипертрофические изменения в обеих желудочках одновременно, при которых смещаются как правая, так и левая сердечная границы.

- Из всех перечисленных отклонений чаще всего встречается смещение левой границы, и зачастую оно бывает вызвано стойким высоким давлением, на фоне которого развивается патологическое увеличение левой части сердца.

- Помимо этого, изменение сердечных границ могут спровоцировать такие патологии, как врожденные сердечные аномалии, перенесенный инфаркт миокарда, воспалительный процесс в мышце сердца или кардиомиопатия, которая развилась вследствие нарушения нормального функционирования эндокринной системы и гормонального дисбаланса на этом фоне.

- Во множестве случаев, расширение сердечных границ бывает обусловлено заболеванием сердечной сорочки и отклонениями в работе соседних органов – например, легких или печени.

Равномерное расширение границ нередко вызывается перикардитом – воспалением перикардиальных листков, которое характеризуется избыточной жидкостью в полости перикарда.

Одностороннее смещение границ сердца в здоровую сторону чаще всего возникает на фоне избытка жидкости или воздуха в плевральной полости. Если сердечные границы сдвинуты в пораженную сторону – это может свидетельствовать о спадении определенного участка ткани легкого (ателектаз).

Вследствие патологических изменений в печени, которые сопровождаются значительным увеличением органа в размерах, зачастую имеет место сдвиг правой сердечной границы влево.

Нормальное сердце и гипертрофированное

Нормальное сердце и гипертрофированное

Оценить показатели главного органа можно по другим факторам, если границы сердца у детей в норме. В первую очередь исследуется сердцебиения малыша, то есть его частота (ЧСС). Нормальные показатели новорожденных малышей – 100–160 уд./мин, деток до 10 лет – 700-120 ударов в минуту, до 12 лет – 60–100 уд./мин.

При этом синусовая аритмия, то есть нерегулярность сердечного ритма (замедление и ускорение), для детей считается вполне нормальным явлением. Ее можно выявить с помощью ЭКГ и она не вызывает беспокойства. Врачи ориентируются на усредненные показатели сердцебиения детей в зависимости от возраста.

Нормальные показатели ЧСС детей по возрасту:

- 1 месяц – 140 уд/мин (отклонения от нормы, невызывающие беспокойства от 110 до 170 уд/мин);

- 12 месяцев – 130 уд/мин (100–170 уд/мин);

- 3 года – 105 уд/мин (85–130 уд/мин);

- 5 лет – 95 уд/мин (за отсутствием смещения границ сердца у ребенка 5 лет пульс может колебаться от 75 до 125 уд/мин);

- 8 лет – 90 уд/мин (70–115 уд/мин);

- 10 лет – 85 уд/мин (65–110 уд/мин);

- 12 лет – 80 уд/мин (60–105 уд/мин);

- 15 лет – сердцебиение почти как у взрослого человека и составляет 75 уд/мин (колебания от 55 до 110 уд/мин считаются нормальными).

Учащенное сердцебиение при его нормальном расположении может быть вызвано психоэмоциональным состоянием малыша (плачем). А вот замедленное должно насторожить.

Это может свидетельствовать о врожденных проблемах, которые привели к нарушению ритма. У подростков может быть брадикардия, то есть замедление сердечного ритма.

Чаще всего она наблюдается у тех, кто активно занимается спортом.

Обратиться к врачу стоит при выявлении сердечного ритма у ребенка меньше 50 уд/мин, длительных по продолжительности перебоев ритма сердца (оно должно работать без остановок) или резкого ускорения ЧСС без причины.

Определение границ сердца у детей 5 лет (в особенности перед школой) является важным показателем, который определяет отсутствие патологий. Не менее важным критерием оценки органа является и частота пульса. Но что может привести к изменениям в ЧСС, то есть замедлить или ускорить его?

Способствовать брадикардии могут физиологические факторы: усиленная физическая нагрузка, длительный сон, охлаждение тела, прием седативных препаратов.

Стоит также отметить, что она может свидетельствовать о других нарушениях: отравлении, язве, инсульте, черепно-мозговой травме, повышенном артериальном давлении, опухоли, заболевании нервной системы, сердечной недостаточности, анемии, гипертиреозе и патологии в работе сердца.

Показатели ЧСС у ребенка могут меняться по ряду причин:

- нарушения в сердечной деятельности;

- недостаток кислорода в легких;

- снижение содержания кислорода в крови и патологии органа.

Как правило, такие показатели далеки от нормы ребенка по возрасту, поэтому требуют постоянного наблюдения.

Причины отклонений

Возможно смещение границ сердца у детей, которое не зависит от естественных процессов, то есть возраста, а связано с патологией. Здесь специалисты определяют не только угол смещения, но и его направление.

О чем говорит характер смещения границ сердца?

- Смещение в правую сторону говорит о кардиальных или экстракардиальных причинах – может свидетельствовать о гипертрофии правых отделов сердца (дефекте межпредсердной перегородки). Также может быть следствием пневмоторакса, хронической пневмонии, бронхиальной астмы или коклюша.

- Смещение влево – говорит о гипертрофии левого желудочка, недостаточностью митрального клапана или об увеличении правой стороны сердца также может быть следствием сепсиса, инфекционных заболеваний и правостороннего экссудативного плеврита.

- Смещение вверх – может быть причиной гипертрофии или дилятации обоих желудочков (стеноз и недостаточность митрального клапана), кардит, кардиомиопатия, фиброэластоз.

- Смещение во все стороны возникает при экссудативном плеврите, гипертиреозе и гипотиреозе.

Уточнить диагноз, полагаясь на знания о границах сердца у детей по возрасту, можно с помощью выслушивания работы органа. При этом стоит помнить, что при метеоризме, асците, опухолях наблюдается увеличение размеров абсолютной тупости, при эмфиземе легких, пневмотораксе, энтероптозе – уменьшение.

Способы определения границ сердца у детей

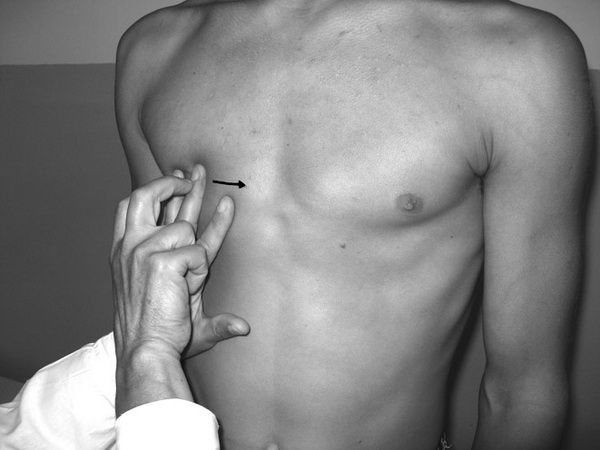

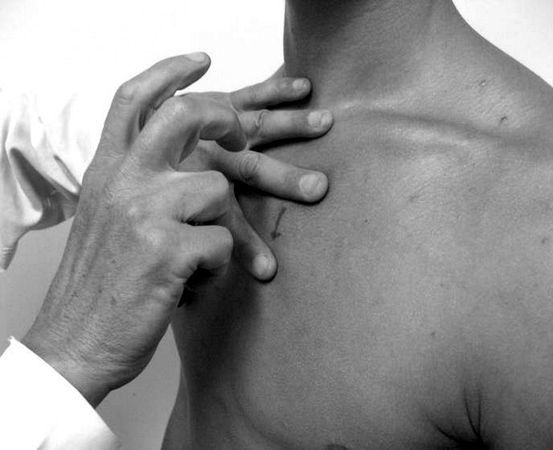

Методом перкуссии можно определить размер, положение и конфигурацию сердца как у детей, так и у взрослых. Ее можно проводить в вертикальном и горизонтальном положении. Различают также непосредственную перкуссию, определяющую размеры и конфигурацию органа у малышей и опосредованную – применяется у подростков.

Перкуссия границ сердца у детей, основные правила:

- Абсолютные границы сердца определяют тишайшей перкуссией, относительные – тихой.

- Проводят метод исследования вдоль межреберий, двигаясь от легких к сердцу (легочный звук более ясный, потом идет тупой), при этом палец двигается параллельно границе сердца, которая определяется заранее.

- Абсолютную границу определяют по внутреннему краю пальца, относительную – по внешнему.

- В орто-сагитальной плоскости перкусия определяет левую границу относительной сердечной тупости.

- Процедуру проводят в определенной последовательности.

Определение границ сердца у детей методом перкуссии проводят по следующей последовательности:

- определяется высота стояния диафрагмы;

- правую границу определяют на одно ребро выше (4-е межреберье), далее – левую границу;

- верхушечный толчок находят пальпаторно и по этому межреберью (по 4 или 5) определяют левую границу органа.

Сердечна тупость

Если на осмотре специалист выявляет у пациента ненормально измененные границы сердца, он старается как можно более точно определить, имеются ли у больного проявления, характерные для сердечных патологий или болезней близлежащих органов.

Симптомы сердечной тупости в большинстве случаев бывают следующими:

- Болезни сердца характеризуются отеками лица и ног, нарушениями сердцебиения, болевыми ощущениями в груди и симптомы одышки как при ходьбе, так и в спокойном состоянии.

- Патологии легких сопровождаются синюшностью кожных покровов, одышкой и кашлем.

- Нарушения в работе печени могут проявляться увеличением живота, нарушением стула, отеками и желтухой.

Обычно дополнительная диагностика включает в себя электрокардиограмму, рентген грудной клетки, ультразвуковое исследование сердца, эндокринных желез и органов брюшной полости, а также исследование крови пациента.

Относительные и абсолютные границы сердца у ребенка

Рассматривая размер, конфигурацию и расположение сердца, стоит отметить, что его границы зависят от возраста. К примеру, границы сердца у ребенка 5 лет выглядят следующим образом: верхняя граница на уровне 2-го межреберья, правая – на расстоянии 1 см от правой грудинной линии, а левая – на 1 см от левой грудинной линии.

До двух лет орган у малыша находится в 2 см от грудинных линий, потом происходит его перемещение и увеличение в размерах. Также меняется и его конфигурация – из круглого шарика оно превращается в полость опуклой формы, похожую на сердце.

Лечение

Лечение расширенных или смещенных границ сердца невозможно в принципе, поскольку основная проблема заключается не столько в нарушении границ, сколько в заболевании, которое его спровоцировало.

Поэтому в первую очередь необходимо определить причину, которая вызвала гипертрофические изменения сердечных отделов или же смещение сердца вследствие болезней близлежащих органов, и только потом назначать подходящую терапию.

Пациенту может потребоваться хирургическое вмешательство с целью устранения сердечных пороков, стентирование или шунтирование сосудов для исключения повторного инфаркта.

Кроме этого, иногда назначается и медикаментозное лечение – мочегонные препараты, лекарства для урежения сердечного ритма и снижения артериального давления, которые применяются для предупреждения дальнейшего увеличения сердечных отделов.

Профилактика

Нормальное сердцебиение и правильное расположение сердца в пределах нормы границ обеспечивает хорошее снабжение кровью жизненно важных органов, в первую очередь мозга. Для того чтобы защитить ребенка от проблем с сердцем существуют профилактические меры:

- Занятия спортом (около получаса в день) – это даже может быть прогулка на свежем воздухе.

- Отсутствие стрессов и перенапряжений. Избегать тех ситуаций, когда малыш может испытывать страх).

- Нормализация веса за счет рациона. Еда для ребенка должна быть разнообразной и состоять из необходимых по возрасту витаминов и минералов.

- Отдых и полноценный сон.

На хорошую работу сердца влияют такие физические нагрузки, как бег, плавание и езда на велосипеде.

Related posts:

Читать онлайн Пропедевтика внутренних болезней страница 41. Большая и бесплатная библиотека

Другие виды пульсации в области сердца и на сосудах

Пульсация аорты. В норме пульсация аорты не наблюдается. Появление пульсации аорты в яремной ямке наблюдается при выраженном расширении дуги аорты, ее аневризме. Эта пульсация носит название загрудинной. Кроме этого при аневризме восходящего отдела аорты пульсация может появиться во 2 межреберьи справа у края грудины.

Дрожание грудной клетки («кошачье мурлыканье») отмечается над верхушкой сердца во время диастолы при митральном стенозе и над аортой – во время систолы при стенозе устья аорты. Механизм этого феномена можно объяснить образованием вихревых токов крови при прохождении через суженое отверстие митрального или аортального клапанов.

Эпигастральная пульсация определяется при гипертрофии и дилатации правого желудочка, аневризме брюшного отдела аорты, недостаточности аортального клапана. В норме она видна незначительно.

Пульсация печени может быть истинной – при недостаточности трехстворчатого клапана или передаточной – при увеличении правого желудочка. Чтобы отличить истинную пульсацию от ложной, можно воспользоваться простым приемом: на область печени поставить сомкнутые указательный и средний пальцы кисти.

При ложной пульсации они остаются сомкнутыми, при истинной – периодически (в фазу систолы правого желудочка) расходятся.

При осмотре и пальпации нижних конечностей у больных с правожелудочковой сердечной недостаточностью выявляются и визуально и пальпаторно симметричные отеки. Они плотные, появляются к концу дня, кожа над ними цианотичная. При варикозном расширении вен нижних конечностей, особенно при тромбофлебите, выявляются местные отеки на пораженной конечности (асимметричные).

При поражении артерий нижних конечностей (облитерирующий эндартериит, атеросклероз) кожа бледная, иногда шелушится. Конечности холодные на ощупь. Пульсация на a.dorsalis pedis и a. tibialis posterior уменьшается или полностью исчезает.

Перкуссия сердца

Приступая к перкуссии сердца, необходимо четко представлять, куда конкретно проецируются его отделы на грудную клетку. В частности, правый контур сердца в верхней своей части от II до III ребра образован верхней полой веной.

Нижняя часть правой границы сердца соответствует краю правого предсердия, который проецируется от III до V ребер в виде дуги, отстоящей от правого края грудины на 1-2 см. На уровне V ребра правая граница сердца переходит в нижнюю.

Левая граница сердца на уровне I межреберья образована дугой аорты, на уровне II ребра – II межреберья – дугой легочной артерии, в проекции III ребра – ушком левого предсердия, а от нижнего края III ребра и до V межреберья – дугой левого желудочка.

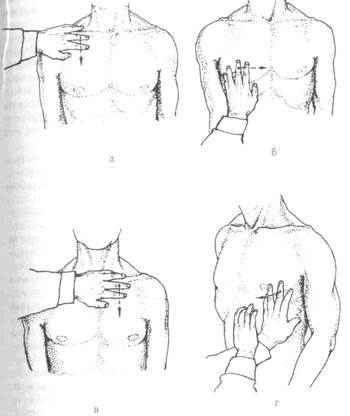

Перкуссия сердца определяет величину, конфигурацию, положение сердца и размеры сосудистого пучка. Выделяют правую, левую и верхнюю границы сердца (рис. 33,34,35). При перкуссии участка сердца, прикрытого легкими, образуется притупленный перкуторный звук – это область относительной сердечной тупости. Она соответствует истинным границам сердца.

Рис. 33. Определение правой границы относительной сердечной тупости

Начинают определение ее с нахождения правой границы. Для этого вначале находят нижнюю границу легкого справа (см. перкуссию легких). Затем от найденной границы легкого поднимаются на одно межреберье выше с той целью, чтобы проводить перкуссию искомой правой границы сердца от ясного легочного звука до притупления над зоной относительной сердечной тупости.

Рис.34. Определение левой границы относительной и абсолютной сердечной тупости

Рис. 35. Определение верхней границы относительной и абсолютной тупости

У здорового человека, как известно, нижняя граница правого легкого по среднеключичной линии находится на VI ребре, поэтому, пропустив V межреберье, правую границу относительной сердечной тупости определяют в IV межреберье справа. При этом палец-плессиметр располагают параллельно предполагаемой правой границе сердца, но перпендикулярно ребрам и межреберьям.

Перкутируют тихой перкуссией от правой среднеключичной линии к грудине. Удары пальцем-молоточком наносят по кожной складке ногтевой фаланги пальца-плессиметра. Отметка границы производится по краю пальца, обращенному к ясному звуку (т.е. по наружному). В норме эта граница находится в 4 межреберьи на 1 – 1,5 см, кнаружи от правого края грудины или по правому краю.

Она образована правым предсердием.

Перед определением левой границы относительной сердечной тупости находят верхушечный толчок. Если он находится в 5 межреберьи, то определение границы начинают с 5 межреберья, если в 6 межреберьи, то – с 6 межреберья. Палец ставят на 2 см кнаружи от верхушечного толчка и перкутируют по направлению к грудине.

Если верхушечный толчок не пальпируется, то палец-плессиметр ставят в 5 межреберьи по передней подмышечной линии и тихой перкуссией выстукивают кнутри до притупленного звука. Здесь граница образована левым желудочком, находится на 1-2 см кнутри от левой срединно-ключичной линии и совпадает с верхушечным толчком.

В 4 межреберьи граница образована так же левым желудочком и находится на 0,5-1см кнутри от границы, выявленной в V межреберье. В 3 межреберьи граница находится на 2-2,5 см кнаружи от левого края грудины. Она образована ушком левого предсердия.

На этом уровне находится так называемая «талия сердца» – условная граница между сосудистым пучком и дугой левого желудочка слева.

Для определения верхней границы относительной сердечной тупости проводят перкуссию сверху вниз по левой грудинной линии или отступив 1 см от левого края грудины. В норме она находится на 3-м ребре и образована ушком левого предсердия.

Установив границы относительной сердечной тупости, измеряют поперечный размер сердца.

Для этого из крайних точек правой и левой границ относительной сердечной тупости опускают перпендикуляры на переднюю срединную линию и измеряют их сантиметровой лентой.

В норме правый перпендикуляр равен 3-4 см, левый -8-9см. Таким образом, суммарный поперечный размер относительной сердечной тупости в норме составляет 11-13см.

Определение границ сосудистого пучка

Перкуссию производят во 2-м межреберье справа и слева по направлению от срединно-ключичной линии к грудине, пользуясь тихой перкуссией.

При появлении притупления перкуторного звука делают отметку по наружному краю пальца-плессиметра. Правая и левая границы сосудистого пучка расположены по краям грудины, расстояние между ними – 5-6 см.

Расширение границ может быть при расширении (дилатации) аорты, легочной артерии, опухолях средостения.

Для определения конфигурации сердца необходимо определить и спроецировать на грудную клетку границы относительной сердечной тупости в IV, III и II межреберьях справа и V, IV, III, II межреберьях слева. Соединив точки найденных границ на правом и левом контурах, мы получим искомую конфигурацию сердца.

Нормальная конфигурация сердца характеризуется нормальными границами относительной сердечной тупости.

При этом угол, образующийся между сосудистым пучком и левым желудочком на уровне III ребра (талия сердца) должен быть тупым и открытым кнаружи.

В патологических условиях, сопровождающихся расширением различных отделов сердца, может выявляться митральная и аортальная конфигурации сердца.

Митральная конфигурация образуется при митральных пороках сердца. Она характеризуется сглаженностью или даже выбуханием талии сердца (на уровне III ребра) за счет гипертрофии и дилятации левого предсердия и выбухания ствола легочной артерии (митральные пороки, хронические легочные заболевания с легочной гипертензией).

Аортальная конфигурация формируется при всех состояниях, сопровождающихся гипертрофией левого желудочка и его перегрузкой (аортальные пороки, артериальные гипертензии любого генеза).

Признаками аортальной конфигурации являются: смещение границ относительной сердечной тупости влево в IV-V межреберьях за счет гипертрофии или дилатации левого желудочка, талия сердца на уровне III ребра подчеркнута и хорошо выражена, угол между сосудистым пучком и левым желудочком приближается к прямому. Рентгенологически сердце напоминает форму «сапога» или «сидячей утки».

Из других патологических конфигураций можно отметить своеобразную конфигурацию при выпотном перикардите – она напоминает форму трапеции. При ней вследствие скопления экссудата или транссудата в полости перикарда в вертикальном положении расширяются главным образом нижние отделы относительной сердечной тупости слева и справа. В положении лежа эти границы уменьшаются.

Перкуторное определение границ сердца и ширины сосудистого пучка — Студопедия

При исследовании сердечно-сосудистой системы перкуссией определяют границы сердца и ширину сосудистого пучка.

Сердце большей своей частью находится в левой половине грудной клетки и схематично может быть представлено в виде косо расположенного конуса, вершина которого соответствует верхушке сердца и направлена вниз и влево, а основание обращено кверху.

Соответственно выделяют правую, верхнюю и левую границы сердца, которые в этой последовательности и определяют. Сердечная мышца и вмещаемая ею кровь являются безвоздушными малоупругими средами.

Поэтому над участком передней грудной стенки слева от грудины, к которому непосредственно прилегает сердце, при перкуссии возникает тупой звук (абсолютная сердечная тупость). Окружающие сердце с обеих сторон и сверху легкие, напротив, являются содержащими воздух упругими средами и издают при перкуссии ясный легочный звук.

Справа и сверху сердце частично прикрыто тонкими краями легких, поэтому при перкуссии здесь возникает притуплённый перкуторный звук, являющийся как бы переходным между ясным легочным звуком и звуком абсолютной сердечной тупости. Такой звук получил название относительной сердечной тупости.

Таким образом, при определении правой и верхней границ сердца вначале ясный легочный звук переходит в звук относительной сердечной тупости (граница относительной сердечной тупости), а он, в свою очередь, переходит в звук абсолютной сердечной тупости (граница абсолютной сердечной тупости).

Границы относительной сердечной тупости соответствуют истинным границам сердца. Слева сердце не прикрыто легким, поэтому ясный легочный звук сразу переходит в звук абсолютной сердечной тупости. Область абсолютной сердечной тупости образована главным образом прилегающим непосредственно к передней грудной стенке правым желудочком.

Лишь узкая полоска абсолютной тупости по левому контуру сердца образована левым желудочком. Линии, по которым определяют размеры сердца, выбраны таким образом, что расширение каждой из перкуторных границ отражает увеличение определенных камер сердца: правой границы — правого желудочка; верхней — левого предсердия; левой — левого желудочка.

Увеличение размеров правого предсердия перкуторный метод выявить не позволяет.

Снизу к сердцу прилежит «полулунное пространство» Траубе, которое справа ограничено левым краем печени, слева — селезенкой и снизу — левой реберной дугой. В проекции этого пространства находится воздушный «пузырь» желудка, поэтому при перкуссии образуется тимпанический звук.

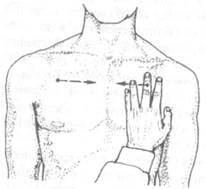

В соответствии с правилами топографической перкуссии при определении границ сердца палец-плессиметр располагают параллельно искомой границе и перкутируют в направлении от ясного звука к тупому, т. е. от легких к сердцу.

Для определения границ относительной сердечной тупости применяют перкуторные удары средней силы, а при определении границ абсолютной сердечной тупости — тихие перкуторные удары. Перкуссию лучше проводить при вертикальном положении больного или в положении сидя с опущенными ногами.

Дыхание больного должно быть неглубоким и ровным. Найденную перкуторную границу фиксируют пальцем-плессиметром и определяют ее координаты нагрудной клетке: правой границы — пальпацией краев грудины; верхней — подсчетом ребер; левой — измерением расстояния до левой срединно-ключичной линии.

При этом следует помнить, что перкуторная граница соответствует краю пальца-плессиметра, обращенному в сторону более ясного звука.

Правую границу сердцаобычно определяют на уровне четвертого межреберья. Однако необходимо предварительно убедиться, что уровень определения правой границы сердца лежит в достаточно широкой зоне ясного легочного звука. Для этого вначале находят нижнюю перкуторную границу правого легкого по срединно-ключичной линии.

Палец-плессиметр устанавливают непосредственно под правой ключицей и параллельно ей так, чтобы средняя фаланга пальца находилась на правой срединно-ключичной линии (женщину при необходимости просят правой рукой поднять и отвести кнаружи правую молочную железу).

Применяя тихие перкуторные удары, перкутируют вдоль указанной линии по ребрам и межреберьям в направлении сверху вниз до обнаружения границы перехода ясного легочного звука в тупой (рис. 9, а). Найденную границу фиксируют пальцем-плессиметром и определяют ее локализацию путем подсчета ребер.

В норме граница лежит на VI ребре и соответствует нижнему краю правого легкого и верхнему краю печени. Желательно границу отметить дермографом, так как она понадобится в дальнейшем при определении размеров печени.

Клинический опыт показывает, что расстояние от четвертого межреберья до VI ребра является достаточным, чтобы плотная печеночная ткань не влияла на точность определения правой границы сердца.

Расширение границы печени вверх наблюдается исключительно редко, поскольку она подвешена в брюшной полости на связках и при увеличении расширяется главным образом нижняя граница зоны печеночной тупости.

Более реальными причинами, способными помешать определению правой границы сердца, могут быть правосторонний плевральный выпот или массивное уплотнение правого легкого, поскольку над ними при этом выявляется тупой перкуторный звук. Аналогичные патологические процессы будут препятствовать определению и других сердечных границ.

Для определения правой границы сердца палец-плессиметр устанавливают вдоль правой срединно-ключичной линии так, чтобы его средняя фаланга располагалась в четвертом межреберье.

Применяя перкуторные удары средней силы, перкутируют на этом уровне по направлению к грудине, смещая после каждой пары ударов палец-плессиметр на расстояние 0,5—1 см и удерживая его в положении, параллельном искомой границе (рис. 9, б).

Переход ясного легочного звука в притуплённый соответствует правой границе относительной сердечной тупости. В норме она расположена по правому краю грудины.

Далее, применяя уже тихие перкуторные удары, продолжают перкуссию на том же уровне до обнаружения границы перехода притуплённого звука в тупой, что соответствует правой границе абсолютной сердечной тупости. В норме она проходит по левому краю грудины. При выявлении расширения правой границы сердца перкуссию проводят аналогичным образом на уровне пятого межреберья для установления возможной связи этого феномена с выпотом в полость перикарда.

Рис. 9. Исходное положение пальца-плессиметра и направление его перемещения при перкуторном определении верхней границы печени (а), правой (б), верхней (в) и левой (г) границ сердца

Верхняя границасердца определяется по левой окологрудинной линии. Палец-плессиметр располагают непосредственно под левой ключицей и параллельно ей так, чтобы средняя фаланга пальца находилась на указанной линии. Применяя перкуторные удары средней силы, перкутируют вдоль этой линии по ребрам и межреберьям в направлении сверху вниз (рис. 9, в).

Переход ясного легочного звука в притуплённый соответствует верхней границе относительной сердечной тупости, которая в норме расположена на III ребре. Затем, используя уже тихие перкуторные удары, продолжают перкутировать вдоль той же линии вниз до появления тупого звука, что соответствует верхней границе абсолютной сердечной тупости.

В норме она находится на IV ребре.

Левая граница сердцаопределяется на уровне того межреберья, в котором визуально или пальпаторно выявлен верхушечный толчок. Если верхушечный толчок отсутствует, то путем подсчета ребер слева от грудины находят пятое межреберье и проводят перкуссию на этом уровне.

Перед проведением перкуссии у женщины врач при необходимости просит ее правой рукой поднять левую молочную железу. Определять левую границу сердца сложно, так как приходится перкутировать по округлой поверхности грудной клетки.

Палец-плессиметр устанавливают продольно вдоль левой передней подмышечной линии таким образом, чтобы, во-первых, его средняя фаланга находилась в межреберье, выбранном в качестве уровня перкуссии, а, во-вторых, сам палец был расположен строго во фронтальной плоскостииплотно прижат к грудной клетке своей ладонной поверхностью и ульнарным краем.

Перкутируют на уровне выбранного межреберья по направлению к грудине, нанося тихие перкуторные удары в сагиттальной плоскости, т. е. строго перпендикулярно тыльной поверхности пальца плессиметра.

После каждой пары перкуторных ударов смещают палец-плессиметр в медиальном направлении на расстояние 0,5—1 см, сохраняя при этом его продольное положение и удерживая строго во фронтальной плоскости (рис. 9, г).

Переход ясного легочного звука непосредственно в звук абсолютной сердечной тупости (минуя звук относительно сердечной тупости) свидетельствует об обнаружении левой границы сердца. В норме она расположена на уровне пятого межреберья на 1,5 —2 см кнутри от левой срединно-ключичной линии и совпадает с локализацией наружного края верхушечного толчка. Для того чтобы определить степень подвижности сердца в грудной клетке, целесообразно повторить исследование правой и левой границ в положении лежа на спине, а затем на правом и левом боку.

Равномерное расширение границ сердечной тупости вправо указывает на наличие гипертрофии и дилатации правого желудочка, а вверх — дилатации левого предсердия.

При гипертрофии и дилатации левого желудочка расширяется левая граница сердца Умеренное расширение левой границы сердца может происходить, кроме того, и при выраженной дилатации правого желудочка.

Одновременное расширение левой и правой границ сердца чаще всего свидетельствует о дилатации обоих желудочков. При скоплении жидкости в полости перикарда также происходит расширение левой и правой границ сердца, нередко, с исчезновением зоны относительной сердечной тупости справа.

Однако в этом случае наиболее выраженное расширение правой границы сердца определяется не в четвертом, а в пятом межреберье. Кроме того, при значительном выпоте в полость перикарда левая граница сердца иногда не совпадает с верхушечным толчком, а расположена кнаружи от него.

На результаты определения перкуторных границ сердца могут оказывать влияние патологические процессы в системе органов дыхания. Для больных эмфиземой легких характерно равномерное сужение границ зоны абсолютной сердечной тупости или даже полное ее исчезновение.

Рубцовое сморщивание или спадение (ателектаз) участка легочной ткани, прилегающего к тому или иному отделу сердца, напротив, ведет к расширению соответствующей границы абсолютной сердечной тупости.

Причем, если эти процессы в одном из легких носят распространенный характер и прхгводят к смещению средостения, правая и левая границы сердца смещаются в сторону поражения. При скоплении жидкости или воздуха в одной из плевральных полостей средостение смещается в здоровую сторону.

В этом случае при перкуссии на стороне, противоположной выпоту или пневмотораксу, отмечается расширение границы сердца, тогда как на стороне поражения определению границы сердца будут мешать перкуторные феномены, вызванные патологическим процессом: тупой звук при плевральном выпоте и тимпанит — при пневмотораксе.

При проведении перкуссии в горизонтальном положении больного границы сердца несколько шире, чем при перкуссии в положении стоя. Более того, в положении лежа на боку правая и левая границы сердца смещаются в соответствующую сторону на 2—3 см.

Отсутствие смещения границ сердца, равно как и смещения верхушечного толчка при перемене положения тела, указывает на наличие спаек перикарда с окружающими тканями.

При декстрокардии границы сердца проецируются на правую половину грудной клетки и представляют собой как бы зеркальное отражение уже описанных границ при левостороннем его расположении.

Ширина сосудистого пучкаопределяется перкуторно на уровне второго межреберья вначале с одной стороны от грудины, а затем — с другой. Палец-плессиметр располагают продольно по срединно-ключичной линии так, чтобы средняя его фаланга лежала во втором межреберье.

Используя тихие перкуторные удары, перкутируют на этом уровне по направлению к краю грудины, удерживая палец-плессиметр в продольном положении и смещая его после каждой пары ударов на 0,5—1 см до обнаружения границы перехода ясного легочного звука в тупой (рис 10). В норме ширина сосудистого пучка не выходит за края грудины.

Расширение перкуторных границ сосудистого пучка наблюдается главным образом при расширении аорты, которая составляет основную его часть.

Рис. 10. Исходное положение пальца-плессиметра и направление его перемещения при перкуторном определении ширины сосудистого пучка

Границы сердца и сосудистого пучка – перкуссия сердца

Ориентируясь на выявленные относительные границы сердца, можно заподозрить наличие определенных проблем со здоровьем. Обычно говорят об увеличении определенных отделов органа, что характерно для многих заболеваний.

При смещении размеров в правую сторону можно утверждать о наличии:

- дилатации полости правого желудочка;

- гипертрофии сердечных тканей.

Аналогичные патологии выявляют при смещении левой или верхней границы в соответствующем отделе сердца. Чаще всего врачи наблюдают изменение параметров слева. В большинстве случаев это говорит о наличии у пациента артериальной гипертонии, которая и приводит ко всем негативным изменениям в организме.

Дилатация определенных отделов сердца или гипертрофия наблюдается при присутствии ряда других серьезных заболеваний:

- врожденные пороки сердечной мышцы;

- наличие в анамнезе больного инфаркта миокарда;

- миокардит;

- кардиомиопатия, спровоцированная сопутствующими эндокринными нарушениями.

Возможно и равномерное расширение параметров сердечной тупости. В таком случае можно говорить об одновременной гипертрофии правого и левого желудочка. Смещение границ возможно не только при патологиях сердца, но и при наличии проблем с перикардом. Иногда такие нарушения возникают при нарушениях в работе и строении соседних органов – легких, печени, средостения.

Равномерное расширение границ часто наблюдают при перикардите. Данное заболевание сопровождается воспалением перикардиальных листков, что приводит к накоплению большого объема жидкости в данной зоне.

Одностороннее расширение границ сердца наблюдают при некоторых патологиях легких:

- ателектаз;

- гидроторакс;

- пневмоторакс.

Иногда бывает, что правая граница смещается в левую сторону. Это происходит при циррозе, когда печень значительно увеличивается в объеме.

Как определить данные показатели?

Для определения границ применяется метод перкуссии сердца. Данный метод исследования исключает применение дополнительных инструментов или оборудования. Врач использует только свои пальцы. Он укладывает их на грудную клетку и выполняет простукивания.

Специалист ориентируется на характер получаемого звука. Он может быть глухим, тупым или звонким.

На этом основании он может определить приблизительное расположение сердечной мышцы и поставить пациенту предварительный диагноз.

На этом основании больному назначают дополнительные исследования, которые позволяют более точно определить существующую проблему или опровергнуть ее наличие.

Нормы для здорового человека

Чтобы определить правую границу сердечной тупости, необходимо двигаться пальцами по 4-му межреберному промежутку справа налево. Ее обычно отмечают на самом краю грудины с правой стороны.

Для определения левой границы необходимо перемещаться пальцами по 5-м межреберном промежутке с левой стороны. Ее отмечают на 2 см внутрь от ключичной линии слева.

Верхняя граница определяется путем передвижения сверху вниз по грудной клетке слева. Обычно ее удается выявить на 3-м межреберном промежутке.

Тупость сердца по границам

Значение границ сердца у детей отличается от взрослых. Только при достижении 12-летнего возраста данный орган занимает нормальное положение.

При выявлении измененных границ сердца больному рекомендуется пройти дополнительное обследование организма. Обычно пациенту назначается ряд диагностических процедур:

- электрокардиография;

- рентгенография органов, размещенных в грудной клетке;

- ультразвуковое исследование сердца;

- УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы;

- анализы крови.

Такие диагностические процедуры позволяет выявить существующую проблему и определить тяжесть ее развития. Ведь не так важно наличие факта изменения границ, как то, что это указывает на наличие определенных патологических состояний. Чем раньше они будут выявлены, тем выше вероятность благоприятного исхода.

Патологические изменения тонов сердца

У здоровых людей над всей областью сердца выслушиваются два тона:

- I тон, который возникает в начале систолы желудочков и именуется систолическим, и

- II тон, возникающий в начале диастолы и именуемый диастолическим.

Происхождение тонов сердца связывают прежде всего с колебаниями, возникающими в его клапанах в процессе сокращений миокарда.

I тон возникает в начале систолы желудочков уже в то время, когда створки атриовентрикулярного левого (митрального) и правого (трехстворчатого) клапанов захлопнулись, т. е. в период изометрического сокращения желудочков. Наибольшее значение в его возникновении придают напряжению левого и правого атриовентрикулярных клапанов, состоящих из эластической ткани.

Помимо этого, в образовании I тона играют роль колебательные движения самого миокарда обоих желудочков в процессе их систолического напряжения. Другие компоненты I тона имеют меньшее значение: сосудистый связан с колебаниями начальных отрезков аорты и легочного ствола при растяжении их кровью, предсердный связан с их сокращением.

II тон возникает в начале диастолы в результате захлопывания створок клапанов аорты и легочной артерии.

В обычных условиях сравнительно легко отличить I тон от II тона, так как между ними определяется сравнительно короткая систолическая пауза. Между I и II тоном в период диастолы пауза будет значительно больше. При учащении ритма могут быть трудности в идентификации тонов. При этом следует иметь в виду, что I тон соответствует толчку сердца или легко определяемой пульсации сонной артерии.

Возникновение тонов, а также других звуков в сердце, как уже упоминалось, связано прежде всего с колебаниями клапанов сердца, которые расположены между предсердиями и желудочками и между желудочками и крупными сосудами.

Каждому клапанному отверстию соответствует определенная точка для выслушивания. Эти точки не совсем совпадают с местами проекции клапанов на переднюю грудную стенку.

Звуки, возникающие в клапанных отверстиях, проводятся по току крови.

Установлены следующие точки наилучшего выслушивания клапанов сердца:

- митральный клапан – верхушка сердца;

- трехстворчатый клапан – нижняя часть тела грудины;

- клапан аорты – второе межреберье справа у края грудины;

- клапан легочной артерии – второе межреберье слева у края грудины;

- так называемая V точка – третье межреберье слева у грудины; аускультация этой области позволяет более отчетливо выслушать диастолический шум, появляющийся при недостаточности клапана аорты.

II тон и его компоненты, связанные с захлопыванием полулунных заслонок клапанов аорты и легочной артерии, всегда лучше слышны и оцениваются по аускультативной картине во втором межреберье слева или справа у края грудины. I тон, связанный прежде всего с напряжением створок митрального клапана, оценивается при аускультации на верхушке сердца, а также у нижнего края грудины.

Таким образом, об усилении или ослаблении II тона мы говорим при выслушивании на основании сердца (второе межреберье), а об усилении или ослаблении I тона – при выслушивании на верхушке.

Если II тон состоит из двух компонентов при выслушивании на основании сердца, можно говорить о его раздвоении.

Если же мы выслушиваем дополнительный компонент вслед за II тоном на верхушке, мы должны говорить не о расщеплении или раздвоении II тона, а о появлении дополнительного тона, следующего вслед за II тоном и связанного, очевидно, с колебаниями клапана.

ПОДРОБНОСТИ: Сосудистые препараты при шейном остеохондрозе

Громкость тонов сердца может меняться прежде всего под влиянием внесердечных факторов.

Они могут хуже выслушиваться при увеличении толщины грудной клетки, в частности за счет большей мышечной массы, при скоплении жидкости в полости перикарда.

Наоборот, при более тонкой грудной клетке у худощавых лиц и особенно при более частом ритме (более быстрое движение клапанов) тоны сердца могут быть более громкими.

У детей и астеников иногда удается выслушать III и IV тоны.

III тон выслушивается вскоре (через 0,15 с) после II тона. Он обусловлен колебаниями мышцы желудочков при быстром пассивном их наполнении кровью (из предсердий) в начале диастолы.

IV тон возникает перед I тоном в конце диастолы желудочков и связан с их быстрым наполнением за счет сокращений предсердий.

Ослабление обоих тонов может наблюдаться при выраженном диффузном поражении миокарда желудочков и снижении их сократительной способности.

Ослабление I тонау верхушки сердца наблюдается также при поражении клапанов сердца прежде всего митрального, а также трехстворчатого, что приводит к отсутствию так называемого периода замкнутых клапанов и уменьшению клапанного компонента I тона. I тон ослабевает также при выраженной сердечной недостаточности за счет снижения своего мышечного компонента.

Усиление I тонаможет наблюдаться при уменьшении наполнения желудочков к началу систолы за счет его мышечного компонента, при котором I тон часто определяют как «хлопающий».

Значительные колебания интенсивности I тона наблюдаются при мерцательной аритмии в связи с различиями в диастолических паузах, следовательно, в наполнении левого желудочка.

Ослабление II тонавозникает при низком давлении в крупных сосудах, уменьшении их кровенаполнения. Ослабление II тона может возникнуть при поражении клапанов аорты и легочной артерии, что приводит к нарушению их захлопывания.

II тон усиливается при повышении давления в крупных сосудах – аорте или легочной артерии; при этом говорят об акценте II тона соответственно на том или другом сосуде.

В этом случае II тон, например, справа от грудины выслушивается как существенно более интенсивный, чем слева, и наоборот.

Акцент II тона объясняется более быстрым захлопыванием соответствующих клапанов и более громким звуком, который воспринимается при аускультации.

О раздвоении тонов говорится в том случае, когда их основные компоненты улавливаются раздельно. Обычно констатируют раздвоение II тона. Оно может быть связано с неодновременным захлопыванием клапанов аорты и легочной артерии, что связано с различной продолжительностью сокращения левого и правого желудочков в связи с изменениями соответственно в большом и малом круге кровообращения.

Небольшое раздвоение II тона, как всегда, выслушиваемое на основании сердца, т. е. во втором межреберье, может возникать и в физиологических условиях.

При глубоком вдохе в связи с увеличением притока крови к правому сердцу продолжительность систолы правого желудочка может быть несколько больше, чем левого, в связи с чем на легочной артерии выслушивается расщепление II тона, причем второй компонент его связан с захлопыванием клапана легочной артерии. Это физиологическое расщепление II тона лучше слышно у молодых лиц.

Позднее захлопывание клапана легочной артерии по сравнению с аортальным клапаном обнаруживают при расширении правого желудочка, например при стенозе отверстия легочной артерии или при нарушении проведения возбуждения по правой ножке предсердно-желудочкового пучка (пучок Гиса), что также ведет к позднему захлопыванию створок этого клапана.

При дефекте предсердной перегородки повышение объема крови в правом предсердии, а затем и в правом желудочке приводит к широкому расщеплению II тона, но поскольку правое и левое предсердие при таком дефекте находятся в постоянном сообщении, объем крови левого и правого желудочка колеблется в связи с этим в одном направлении и совпадает с дыхательным циклом. Это приводит к фиксированному расщеплению II тона на легочной артерии, что патогномонично для дефекта предсердной перегородки.

При легочной гипертензии у больных с хроническими заболеваниями легких расщепление II тона носит менее выраженный и отчетливый характер, поскольку правый желудочек (хотя и работает против повышенного давления в легких) обычно гипертрофирован, в связи с чем его систола не удлиняется.

Добавочные тоны сердца возникают по многим причинам. Открытие митрального клапана обычно происходит беззвучно в начале диастолы. При склерозировании створок митрального клапана у больных с митральным стенозом их раскрытие в начале диастолы ограничено, поэтому поток крови вызывает колебания этих створок, воспринимаемых как добавочный тон.

Систолические тоны изгнания выслушиваются вскоре после I тона сердца, они возникают в связи с колебаниями аортального или клапана легочной артерии, поэтому лучше слышны во втором межреберье слева или справа у края грудины. Их появление связывают также с появлением колебаний стенок крупных сосудов, особенно при их расширении.

Пересадка аортального или митрального клапанов производится сейчас достаточно часто. Используют искусственный шаровой клапан или биологический протез.

Механические клапаны вызывают образование двух тонов в каждом сердечном цикле, тон открытия и тон закрытия. При митральном протезе громкий тон закрытия слышен после I тона сердца.

Тон открытия следует за II тоном, как и при митральном стенозе.

Ритм галопа – трехчленный ритм сердца, который выслушивается на фоне тахикардии, т. е. учащенного ритма, и указывает на тяжелое поражение миокарда желудочков.

Добавочный тон при ритме галопа может выслушиваться в конце диастолы (перед I тоном) – пресистолический ритм галопа и в начале диастолы (после II тона) – протодиастолический ритм галопа.

Ритм галопа определяется или на верхушке сердца, или третьем – четвертом межреберье слева у грудины.