Ангиопатия сетчатки – органическая патология глаза, которая проявляется поражением сосудов глазного дна. Данное состояния нельзя назвать отдельной нозологической единицей, то есть ангиопатия сетчатки является фоновой патологией какого-либо системного заболевания и проявляется в качестве одного из его симптомов. Нередко этим недугом страдают дети, в том числе новорожденные и груднички.

Каковы причины формирования детской ангиопатии? По каким признакам можно заподозрить развитие ангиопатии на ранней стадии? Какие существуют методы диагностики и лечения ангиопатий сетчатки у детей? На все эти вопросы ответит наша статья.

Формируется патология в результате нарушения процесса иннервации глазного дна, которое может быть спровоцировано рядом системных заболеваний, повреждающих крупные и мелкие сосуды.

Точнее, происходит нарушение нормального кровообращения и сосудистого тонуса, что приводит к возникновению их спазмов или, наоборот, порезов, а это, в свою очередь, ведет к повреждению структуры кровеносных сосудов.

Если не препятствовать прогрессированию симптомов данного нарушения, то это может завершиться серьезными нарушениями зрения или абсолютной его потерей.

По статистике, чаще ангиопатией сетчатки страдают взрослые люди возрастом старше 35 лет. Однако встречается болезнь и у детей разного возраста: грудничков, дошкольников и подростков.

Иммунитет ребенка находится в стадии формирования, поэтому дети более расположены к возникновению разнообразных заболеваний, вызванных как экзогенными (внешними), так и эндогенными (внутренними) факторами.

Детские болезни могут быть полностью излечены, а могут перейти в хроническую форму или оставить непоправимые органические дефекты. Довольно часто тяжелые системные заболевания провоцируют возникновение сопутствующих патологий.

Ангиопатия сетчатки у детей как раз относится к подобным нарушениям.

Патологическое повреждение структуры кровеносных сосудов сетчатки поддается прогрессии, однако, не нуждается в специальной коррекции. Интенсивного лечения требует основное заболевание, которое стало причиной возникновения ангиопатии.

Если терапия будет своевременной и достаточно эффективной, то патологические сосудистые изменения, происходящие на глазном дне, постепенно сойдут на нет.

Также необходимо заметить, что общее состояние детской сосудистой системы весьма неустойчиво и во многом зависит от его положения в пространстве, а также от образа жизни малыша и интенсивности физических нагрузок.

В зависимости от этиологических факторов, вызвавших формирование ангиопатии у ребенка, выделяют несколько ее разновидностей:

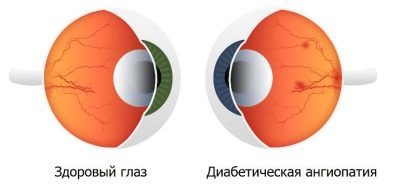

- Диабетическая. Эта форма ангиопатии присуща детям, страдающим сахарным диабетом. Лечение данного эндокринного нарушения у детей бывает достаточно сложным, соответственно и терапия диабетической ангиопатии тоже может быть проблематичной.

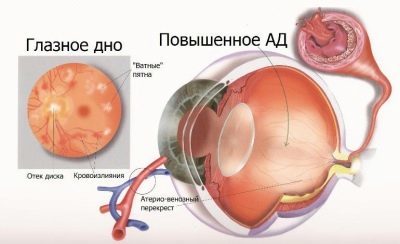

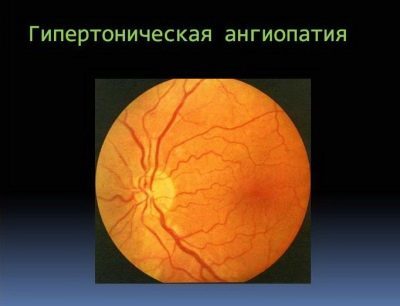

- Гипертоническая. Причиной появления данной разновидности ангиопатии является гипертоническая болезнь. Стойкое повышение артериального давления – причина повреждения сосудов во многих органах и тканях организма (так называемые органы-мишени). Вследствие гипертонии, постепенно нарушается кровообращение в органах зрительного аппарата, из-за чего там происходят патологические структурные изменения, вызванные недостаточной трофикой и нарушением нормального венозного оттока.

В результате венозные сосуды становятся более извитыми, их просвет значительно увеличивается, а, в свою очередь, артериальные сосуды становятся тонкими и более хрупкими.

- Гипотоническая. Здесь причина развития ангиопатии – стойкое понижение артериального давления или гипотония. Это состояние ведет к тому, что тонус артериальных сосудов и капилляров глазного яблока уменьшается, вследствие чего они становятся более широкими.

- Юношеская. Другое название данной формы ангиопатии сетчатки – болезнь Илза. Здесь сосуды глазного дна (чаще венозные) поражаются воспалительным процессом, из-за чего на сетчатке происходят мелкие кровоизлияния. Угроза такого состояния заключается в том, что стекловидное тело глаза и сетчатка замещаются фиброзной тканью.

Юношеская ангиопатия – наиболее грозный вид поражения сосудов клетчатки, так как может стать провоцирующим фактором при развитии глаукомы (стойкое повышение внутриглазного давления), катаракты (помутнение хрусталика) или отслоения сетчатки. Досконально механизм развития и этиология заболевания в настоящее время не изучены. Считается, что болезнью Илза страдают преимущественно мальчики.

Среди основных причин, провоцирующих развитие ангиопатий сетчатки у детей, выделяют следующие факторы:

- сбой в механизме иннервации кровеносных сосудов, который приводит к снижению их тонуса;

- аутоиммунные заболевания;

- сахарный диабет;

- механическое повреждение головного мозга, приводящее к нарушению его кровообращения;

- гипертоническая болезнь;

- гипотония;

- системные заболевания органов кроветворения;

- ишемические процессы в сердечно-сосудистой системе;

- особенность строения крупных и мелких сосудов, обусловленная наследственным фактором.

Так как ангиопатия сетчатки не является отдельной нозологической единицей, то в точной диагностике нуждается заболевание, которое стало причиной развития патологических сосудистых изменений на глазном дне.

Основной метод диагностики при ангиопатии сетчатки – это офтальмоскопия обоих глаз.

Исследование представляет собой изучение поверхностной структуры глазного дна с помощью специального прибора, которое называется офтальмоскопом.

Еще один способ диагностировать ангиопатию сетчатки – это флюоресцентная ангиография глазного дна.

Суть метода заключается в ведении в кровеносные сосуды сетчатки специального светящегося контрастного вещества для их четкой визуализации.

Также для выявления ангиопатии сетчатки применяется электроретинопатия – диагностический метод, позволяющий заметить нарушения биоэлектрической активности сетчатки в результате ухудшения ее трофики.

Кроме перечисленных методов, офтальмолог может назначить проведение периметрии – диагностического исследования, которое способно определить поля зрения человека.

Если в ходе обследования будут установлены какие-либо патологические изменения полей зрения, то это может говорить о наличии гипертензивной формы заболевания.

Как уже было сказано, успех лечения данной патологии полностью зависит от своевременности и эффективности терапии основного заболевания, будь то диабет, гипотония или разного рода травмы.

Все основные проявления заболевания связаны с патологическими изменениями в структуре сосудов глазного дна. Исходя из этого, лечащий врач назначает медикаментозные средства, способные положительно повлиять на местную гемодинамику. Также могут быть применены препараты, препятствующие агрегации (склеиванию тромбоцитов).

Обычно данные группы препаратов не используются для лечения ангиопатии у грудных детей. Любые методы медикаментозной терапии должны применяться только на основании рекомендаций лечащего врача.

Самолечение, а также использование сомнительных методов народной медицины (предварительно не одобренных врачом) может угрожать здоровью вашего ребенка.

Кроме медикаментозных средств и физиотерапевтических процедур, направленных на борьбу с основным заболеванием, при ангиопатии сетчатки офтальмологом обычно назначаются препараты для местного воздействия, положительно влияющие на циркуляцию крови в мелких сосудах, и витаминные комплексы. Они оказывают общее оздоравливающее действие на весь зрительный аппарат.

Глазные капли считаются компонентом симптоматического лечения ангиопатии, так как они не устраняют основной причины развития заболевания. «Квинакс» – препарат, действие которого направлено на нормализацию метаболического обмена в тканях глаза. Оказывает антиоксидантное действие, повышает уровень прозрачности хрусталика.

Иногда ангиопатия сетчатки у новорожденных детей может быть связана с тяжелым течением родов. Такое состояние носит временный характер, не нуждается в специальном лечении и не оставляет каких-либо негативных последствий для здоровья малыша.

Если консервативные методы терапии не дают желаемого эффекта, то лечащим врачом может быть поставлен вопрос об оперативном лечении сосудистой патологии глазного дна. Основными критериями избрания того или иного метода лечения являются возраст ребёнка, степень сосудистых нарушений, а также вид основного заболевания.

О том, почему ставится диагноз ангиопатия сосудов сетчатки глаза у ребенка, смотрите в следующем видео.

Расширены сосуды глазного дна у ребенка: причины и лечение

Как диагностировать расширение сосудов глазного дна у ребенка.

Как диагностировать расширение сосудов глазного дна у ребенка.

Ангиопатия сосудов глазного дна не является самостоятельной патологией, а выступает лишь симптоматическим проявлением разнообразных заболеваний, которые способны провоцировать сбой функций кровеносных сосудов глаза и патологическое изменение структуры сосудистых стенок.

Агиопатии сетчатки, которые существуют на протяжении длительного периода времени, ведут к необратимым последствиям, которые могут быть выражены некротическими процессами, истончением, разрывами и отслоением сетчатки глаза. Эти последствия имеют одно название – ретинопатия.

Если расширены сосуды глазного дна у ребенка – требуется лечение, только врач-офтальмолог, специализирующийся на лечении патологий глаз у детей сможет определить оптимальную методику лечения.

Суть ангиопатии сетчатки у ребенка

Основные причины проявления нарушения.

Основные причины проявления нарушения.

Ангиопатия сетчатки у новорожденных и детей младшего возраста возникает из-за глазных и черепно-мозговых повреждений, а также вследствие повышения давления, оказываемого цереброспинальной жидкостью. Патология возникает вследствие изменений капилляров и прочих сосудов и нарушения циркуляции крови в глазной сетчатке.

Исходя из патологии, спровоцировавшей ангиопатию, различают ее типы, рассмотренные в таблице:

| Общая классификация | |

| Тип | Описание |

| Диабетическая | Возникновение обуславливается диабетом сахарным |

| Травматическая | Возникновение данного вида обуславливается травмами верхней части туловища, когда повреждаются глаза, позвоночник либо голова. При этом происходит сбой кровоснабжения, приводящий к нарушениям работы клеток, кровотечениям и ухудшениям качества зрения. |

| Гипертоническая | Возникает вследствие развития устойчивого повышения артериального давления. При этом вены расширяются и растягиваются, артериальные каналы крови сужаются. Через артерии проходит меньше крови, а вены обеспечивают меньший отток. |

| Гипотоническая | Обуславливается стабильно пониженными показаниями АД, в результате чего сетчатка недополучает необходимые объемы кислорода. |

| Юношеская | Обуславливается воспалением, сопровождаемым кровоизлияниями в сетчатку глаза. Повреждаются венозные каналы и имеется вероятность перерождения стекловидного тела и внутренних оболочек в соединительную ткань. Имеется опасность отделения сетчатки от сосудистой части глаза. |

Видео в этой статье расскажет читателям о том, что делать, если у ребенка в глазах расширены сосуды.

Расширение сосудов глазного дна у новорожденного.

Расширение сосудов глазного дна у новорожденного.

Ангиопатия сетчатки у младенцев и детей младшей возрастной группы чаще всего проявляется в качестве последствия черепно-мозговых травм и прочих глазных повреждений. В случае постановки такого диагноза требуется срочно проводить дополнительные исследования и подбора оптимальной терапии.

Общие причины ангиопатии

Среди заболеваний, которые отрицательно сказываются на состоянии сосудов и потенциально способны стать причинно развития ангиопатии, можно выделить две обширные категории – общесистемные заболевания и непосредственно патологии сосудистой системы.

Как не пропустить симптомы патологии у младенца.

Как не пропустить симптомы патологии у младенца.

Провоцирующие у детей ангиопатию факторы и симптоматика

Ангиопатия не моет возникнуть без какой-либо причины провокатора. Поводом для возникновения нарушения могут выступать разнообразные патологии функционирования сердечнососудистой, эндокринной системы, а также некоторые заболевания.

К примеру, у новорожденных зачастую ангиопатия провоцируется тяжелыми родами либо травмированием в их процессе. При обнаружении у младенца мелких кровоизлияний в сетчатку глаза требуется безотлагательно показать его лечащему детскому врачу-офтальмологу.

Окулист проводит обследование.

Окулист проводит обследование.

Внимание! После родов офтальмолог в обязательном порядке осматривает младенца. Если у ребенка расширены сосуды в глазном дне, производится лечение.

Возникновение симптоматических проявлений заболевания всегда имеют взаимосвязь с болезнетворными факторами в кровоснабжении и насыщении внутренних структур глаза. Становится заметным ухудшение зрительной функции, ребенок может жаловаться, что видит все через «туман» либо как через запотевшее стекло.

У ребенка начинаются следующие проблемы офтальмологического характера:

- Фотосфера – при закрывании глаз ребенок наблюдает разнообразные вспышки либо сверкающие пятна.

- Скотома – видимость может исчезать при вращении и поворотах головы, наблюдается расстройство зрения бокового типа.

- Фотопсия – возникновение в фокусе зрения ложных блестящих предметов, которые не исчезают при смаргивании.

- Проблески и «мушки» перед глазами – стартовые проявления расширения сосудов глазного дна.

- Астигматизм и близорукость – одни из первых проявлений, которые провоцирует ангиопатия глазного дна.

Внимание! Жалобы на подобные проявления могут свидетельствовать о том, что у ребенка расширены сосуды глаз.

Как проводиться лечение ангиопатии у детей.

Как проводиться лечение ангиопатии у детей.

По причине вторичности природы ангиопатии, в период ее течения, может возникать и прочая симптоматика, такая как:

- боли головы;

- сложности в движении шеей;

- перепады артериального давления;

- назальные кровотечения;

- кровяные вкрапления в моче.

При обнаружении подобных проявлений требуется обратиться к педиатру и получить направления на анализы и аппаратные исследования, в ином случае могут возникать осложнения.

У ребенка расширены сосуды глазного дна — вашелечение

Негативные изменения в состоянии глаз, которые своевременно не были выявлены и стали причиной ухудшения зрения, часто связаны с патологиями вен, расположенных в глазном дне. Именно в этой части глаза могут отмечаться изменения вен, которые провоцируют нарушения кровообращения тканей в данной области.

Причиной такого патологического изменения вен глазного дна, как их расширение, может стать повышение артериального давления, вызванное гипертонической болезнью, нарушения обмена веществ (при сахарном диабете), поражения почек и гормональные изменения, которые наиболее часто возникают при наступлении беременности.

Когда артерии сужены, а вены расширены, глазное дно недополучает необходимое количество крови и питательных веществ, что требует скорейшей медицинской коррекции.

Расширены вены в глазном дне — причины патологии

Глаза являются особо чувствительным органом ко многим патологиям, возникающим в организме. На состояние их здоровья могут влиять такие факторы, как скачки артериального давления, значительные колебания массы тела, снижение степени и качества работы иммунной системы.

Причины, по которым могут быть расширены вены в глазном дне, следующие:

- гипертоническая болезнь, при которой отмечается резкое повышение артериального давления, негативно воздействующего на состояние вен и кровеносных сосудов в глазном дне;

- поражения почек и мочевыводящей системы, в результате которых также повышается давление жидкости в черепе и в венах глазного дня;

- ухудшение состояния вен, появление в них налета холестериновых отложений — атеросклероз сосудов вызывает повышение давления крови в головном мозге и ухудшает процесс движения крови в венах глазного дна;

- при наступлении беременности, особенно в последней ее четверти.

Нарушения кровоснабжения в глазах, гормональные изменения, нарушение обмена веществ (к ним относится в первую очередь сахарный диабет), тромбоз сетчатки также способны вызвать расширение вен, которые расположены в глазном дне. Причина этого негативного проявления кроется в изменениях кровоснабжения тканей глаза, повышении давления. Часто отмечается и нарушение микроциркуляции.

Данное поражение, сопровождающееся постепенным ухудшением зрения, появлением тумана перед глазами, причем причины, которые встречаются у взрослых и детей, в основном схожи.

И если для взрослых характерны приобретенные заболевания (нарушения гормонального фона, возрастные изменения, атеросклероз сосудов и вен), то для детей в большей степени характерны врожденные аномалии: недостаточность микроциркуляции в тканях глаза, повышенное артериального давление при патологиях головного мозга.

Симптомы и диагностика заболевания

Когда расширены вены глазного дна, проявляется ряд характерных симптомов, позволяющих выявить начальную стадию патологии, которая в большей степени поддается лечебному воздействию.

Патологическое сужение сосудов может свидетельствовать о нарушении кровообращения и микроциркуляции в тканях глазного дна, при этом может отмечаться развитие различных заболеваний.

Например, атеросклероз сосудов и вен, сопровождающийся образованием холестериновых отложений, мешает нормальному движению крови по ним, что и вызывает повышенное давление при расширении вен глазного дна.

Гипертонический ангиосклероз, вызывающий нарушения в состоянии вен глазного дна, вызывает следующую характерную симптоматику:

- отек глаз, что встречается при более запущенных стадиях болезни;

- ощущение постоянной пелены перед глазами;

- ухудшение качества зрения как на близком, так и на дальнем расстоянии;

- изменения в тканях сетчатки, что сопровождается нарушением микроциркуляции крови в ней;

- поле обзора может уменьшаться, некоторые его части как будто выпадают из области зрения.

Также больные могут жаловаться на головные боли, которые возникают вследствие чрезмерного напряжения глаз, клиническая картина при этом выявляет отек зрительного нерва, увеличение размера диска, кровеносные сосуды «тонут» в отекшей массе, а вены чрезмерно извиты, что ухудшает кровообращение в них. При недостаточном лечебном воздействии на пораженную часть глазного дна симптоматика усугубляется, что провоцирует развитие тромбоза сетчатки глаз.

Лечение ретинопатии и ангиопатии

- Расширенные вены, локализующиеся в тканях глазного дна, требуют лечебного воздействия, поскольку при недостаточности лечения высока вероятность усугубления симптоматики.

- На последующих стадиях болезни лечение уже требуется более активное, с применением лекарственных препаратов для восстановления упругости и нормального функционирования вен.

- Лечение основного заболевания основывается на воздействии первопричины патологии вен глазного дна, потому следует своевременно обращать внимание даже на незначительные изменения в качестве зрения.

Основным направлением лечения является применение рассасывающих средств, при этом использование их осуществляется в сочетании с препаратами, которые снимают отеки. Благодаря им становится возможным не допустить возможности кровоизлияния в тканях глазного дна, что может привести к полной потере зрения.

Тромбоз

Признаки образования на стенках вен отложений холестерина, что способно вызвать образование тромбов, мешающих кровообращению, должны своевременно устраняться. Переход заболевания в следующую стадию чреват значительным ухудшением качества зрения, потому диагностирование патологии следует проводить при первых проявлениях изменений в зрении.

Тромбоз центральной артерии сетчатки крайне восприимчив к нарушениям в кровообращении, профилактикой его усугубления может стать комплексное применение лекарственной противоотечной терапии с физиопроцедурами: магнитотерапии, иглоукалывания.

Воспаление

В некоторых случаях может возникать воспалительный процесс, и ухудшение зрения сопровождается возникновением вероятности кровотечения в тканях глазного дна. Методика лечебного воздействия выбирается в зависимости от состояния глаза, наличия отеков.

Атрофия зрительного нерва

Увеличенные диски зрительных нервов, которые способны вызвать воспаление тканей глазного дна, могут стать причиной постепенной атрофии. При этом отмечаются следующие характерные симптомы:

- ухудшение зрения;

- потеря четкости изображения;

- мелькание «мушку» перед глазами.

В сложных случаях, при отсутствии необходимого лечебного воздействия, вероятно проявление отслоения сетчатки, что может привести к полной потере зрения, которая не излечивается в дальнейшем.

Отслоения

- Проявляясь на сосудистом тракте глаза, отслоение сопровождается разрушением кровеносных сосудов, что провоцирует изменения в поступлении крови в вены.

- При разрушении слоя сетчатки возникает угроза потери зрения, и метод лечения отличается тем, что должны применяться средства, которые обеспечивают прорастание кровеносных сосудов, обеспечивающих нормальное кровоснабжение тканей глазного дна.

- Любое поражение роговицы сопровождается ухудшением качества зрения, однако именно отслоение является наиболее серьезной проблемой среди других патологий глаз.

Опухоли сетчатки глаза

Раковые поражения могут затронуть и такой нежный и восприимчивый орган тела человека, как глаз. При запущенных стадиях патологического процесса излечение становится все более сложным, очаги экссудации могут локализоваться в различных частях глаза.

Методика лечебного воздействия при диагностировании опухолевых процессов наиболее часто основывается на хирургическом удалении патологических клеток, предупреждении усугубления заболевания.

Дистрофия

Поражения вен глаза могут сопровождаться явлениями дистрофии, проявляющиеся в ухудшении зрения, потере четкости картины, мелькании «мушек» перед глазами. Дистрофия может потребовать применения медикаментозного воздействия в сочетании с хирургической коррекцией сетчатки.

Болезни сосудов глазного дна у детей

- В детском возрасте, как и у взрослых, могут возникать симптомы значительного нарушения зрения, поражения сетчатки глаза и тканей глазного дна.

- Для детей наиболее характерно проявление врожденных аномалий в развитии глаз, в частности, глазного дня.

- Поскольку при поражениях лаз в детском возрасте вероятно быстрое прогрессирование, офтальмологический осмотр ребенка следует проводить регулярно, чтобы своевременно выявить начинающееся заболевание вен глазного дня.

Сосуды глаз у ребенка более подвержены негативному воздействию, тем более при наследственной предрасположенности.

Именно генетический фактор играет особую роль при возникновении и развитии любой патологии вен глазного дна.

Как советует доктор Малышева в своей передаче о здоровье, прохождение осмотра врача детям необходимо даже в раннем возрасте, поскольку детские глазные болезни в более ранней стадии развития в большей степени поддаются лечебному воздействию.

Возможные осложнения

При отсутствии необходимого лечения высока вероятность развития осложнений, которые негативно воздействуют на зрение. К наиболее частым осложнениям следует отнести:

- ухудшение зрение, что при дальнейшем невнимании к состоянию глаз может перерасти в полную слепоту;

- кровоизлияния в сетчатку — данное последствие может возникать при неправильно подобранном лечении, значительной нагрузке на глаза, а также при развитии гипертонии, выражающейся в повышении артериального давления;

- поражение роговицы, которое может спровоцировать образование катаракты. Эти состояния в свою очередь могут привести к постепенной потере зрения, головным болям, которые в значительной степени понижают качество жизни больного.

Ретинопатия развивается при более поздних стадиях болезни, что вероятно при недостаточном лечебном воздействии, слишком поздней диагностике болезни. Потому для предупреждения вероятных осложнений, сохранения остроты зрения рекомендуется вовремя обращать внимание на любые изменения в состоянии глаз.

Профилактика заболеваний

Для предупреждения вероятных последствий, потери зрения и ухудшения самочувствия следует вносить некоторые изменения в собственную жизнь. Важными следует считать следующие пункты профилактического подхода к возникновению проблем с венами глазного дна:

- Введение в образ жизни более здоровых привычек: отказ от курения, алкоголя.

- Достаточная физическая нагрузка для активизации кровообращения в тканях головного мозга и глазного дна.

- Регулярные профилактические осмотры у врача, в частности, у офтальмолога.

- Контроль питания — снижение уровня холестерина, введение в ежедневный рацион большего количества свежих фруктов, овощей, зелени, предупреждение расстройств пищеварения.

Перечисленные рекомендации просты в применении, помогут сохранить зрение и здоровье каждого человека.

Источник: https://venaz.ru/simptomy/arterii-suzheny-veny-rasshireny-glaznoe-dno

Расширены сосуды глазного дна у ребенка: причины и лечение

Ангиопатия сосудов глазного дна не является самостоятельной патологией, а выступает лишь симптоматическим проявлением разнообразных заболеваний, которые способны провоцировать сбой функций кровеносных сосудов глаза и патологическое изменение структуры сосудистых стенок.

Агиопатии сетчатки, которые существуют на протяжении длительного периода времени, ведут к необратимым последствиям, которые могут быть выражены некротическими процессами, истончением, разрывами и отслоением сетчатки глаза. Эти последствия имеют одно название – ретинопатия.

Если расширены сосуды глазного дна у ребенка – требуется лечение, только врач-офтальмолог, специализирующийся на лечении патологий глаз у детей сможет определить оптимальную методику лечения.

Суть ангиопатии сетчатки у ребенка

Основные причины проявления нарушения.

Ангиопатия сетчатки у новорожденных и детей младшего возраста возникает из-за глазных и черепно-мозговых повреждений, а также вследствие повышения давления, оказываемого цереброспинальной жидкостью. Патология возникает вследствие изменений капилляров и прочих сосудов и нарушения циркуляции крови в глазной сетчатке.

https://www.youtube.com/watch?v=TqPT1chwedQ

Исходя из патологии, спровоцировавшей ангиопатию, различают ее типы, рассмотренные в таблице:

| Общая классификация | |

| Тип | Описание |

| Диабетическая | Возникновение обуславливается диабетом сахарным |

| Травматическая | Возникновение данного вида обуславливается травмами верхней части туловища, когда повреждаются глаза, позвоночник либо голова. При этом происходит сбой кровоснабжения, приводящий к нарушениям работы клеток, кровотечениям и ухудшениям качества зрения. |

| Гипертоническая | Возникает вследствие развития устойчивого повышения артериального давления. При этом вены расширяются и растягиваются, артериальные каналы крови сужаются. Через артерии проходит меньше крови, а вены обеспечивают меньший отток. |

| Гипотоническая | Обуславливается стабильно пониженными показаниями АД, в результате чего сетчатка недополучает необходимые объемы кислорода. |

| Юношеская | Обуславливается воспалением, сопровождаемым кровоизлияниями в сетчатку глаза. Повреждаются венозные каналы и имеется вероятность перерождения стекловидного тела и внутренних оболочек в соединительную ткань. Имеется опасность отделения сетчатки от сосудистой части глаза. |

в этой статье расскажет читателям о том, что делать, если у ребенка в глазах расширены сосуды.

Расширение сосудов глазного дна у новорожденного.

Ангиопатия сетчатки у младенцев и детей младшей возрастной группы чаще всего проявляется в качестве последствия черепно-мозговых травм и прочих глазных повреждений. В случае постановки такого диагноза требуется срочно проводить дополнительные исследования и подбора оптимальной терапии.

Общие причины ангиопатии

Среди заболеваний, которые отрицательно сказываются на состоянии сосудов и потенциально способны стать причинно развития ангиопатии, можно выделить две обширные категории – общесистемные заболевания и непосредственно патологии сосудистой системы.

Как не пропустить симптомы патологии у младенца.

Провоцирующие у детей ангиопатию факторы и симптоматика

Ангиопатия не моет возникнуть без какой-либо причины провокатора. Поводом для возникновения нарушения могут выступать разнообразные патологии функционирования сердечнососудистой, эндокринной системы, а также некоторые заболевания.

К примеру, у новорожденных зачастую ангиопатия провоцируется тяжелыми родами либо травмированием в их процессе. При обнаружении у младенца мелких кровоизлияний в сетчатку глаза требуется безотлагательно показать его лечащему детскому врачу-офтальмологу.

Окулист проводит обследование.

Внимание! После родов офтальмолог в обязательном порядке осматривает младенца. Если у ребенка расширены сосуды в глазном дне, производится лечение.

Возникновение симптоматических проявлений заболевания всегда имеют взаимосвязь с болезнетворными факторами в кровоснабжении и насыщении внутренних структур глаза. Становится заметным ухудшение зрительной функции, ребенок может жаловаться, что видит все через «туман» либо как через запотевшее стекло.

У ребенка начинаются следующие проблемы офтальмологического характера:

- Фотосфера – при закрывании глаз ребенок наблюдает разнообразные вспышки либо сверкающие пятна.

- Скотома – видимость может исчезать при вращении и поворотах головы, наблюдается расстройство зрения бокового типа.

- Фотопсия – возникновение в фокусе зрения ложных блестящих предметов, которые не исчезают при смаргивании.

- Проблески и «мушки» перед глазами – стартовые проявления расширения сосудов глазного дна.

- Астигматизм и близорукость – одни из первых проявлений, которые провоцирует ангиопатия глазного дна.

Внимание! Жалобы на подобные проявления могут свидетельствовать о том, что у ребенка расширены сосуды глаз.

Как проводиться лечение ангиопатии у детей.

По причине вторичности природы ангиопатии, в период ее течения, может возникать и прочая симптоматика, такая как:

- боли головы;

- сложности в движении шеей;

- перепады артериального давления;

- назальные кровотечения;

- кровяные вкрапления в моче.

При обнаружении подобных проявлений требуется обратиться к педиатру и получить направления на анализы и аппаратные исследования, в ином случае могут возникать осложнения.

Источник: https://uFlebologa.ru/simptomatika/rasshireny-sosudy-glaznogo-dna-u-rebenka-317

Почему расширены вены в глазах у ребенка

Одним из признаков, по которым у ребёнка может диагностироваться ангиопатия – это повышение внутричерепного давления. Обычно, такой диагноз малыш получает вследствие родовой травмы или же иными причинами при осложнённых родах. Ангиопатия сетчатки у ребёнка не является распространённым заболеванием.

Характеризуется данное заболевание у детей видоизменением капилляров и более крупных сосудов в глазах по точно такой же схеме, как и у взрослых. У детей симптомы заболевания практически не проявляются, поэтому невозможно вовремя поставить необходимый диагноз и назначить соответствующее лечение.

Лишь при травме одного или обоих глаз, а также головы глазное яблоко окрашивается красной сеточкой повреждённых сосудов. И только этот признак может служить сигналом к проверке состояния глазного дна.

Хотя при травмах, которые влекут за собой нарушения в сосудах глазного дна, могут встречаться болевые ощущения, снижение остроты зрения и симптомы гипоксии.

Чтобы начать лечение, необходимо выяснить причину, при которой появились признаки ангиопатии. Как и у взрослых детский вариант заболевания встречается из-за осложнения от имеющихся в организме болезней или же полученных травм. Поэтому, типы сосудистых осложнений бывают гипертоническими, диабетическими, гипотоническими, травматическими или юношескими.

Диабетическую форму заболевания очень сложно лечить, так как эти два заболевания связаны, а сахарный диабет, обычно не лечится. Юношеский же вид болезни неизлечим вследствие его непонятной этиологии. Гипертоническая и гипотоническая формы заболевания поддаются корректировке, если будут нейтрализованы симптомы основной болезни и давление нормализуется.

С диагнозом ангиопатия сетчатки у новорождённого в настоящее время сталкивается всё больше и больше молодых родителей. Но не стоит нервничать раньше времени, поскольку данная ситуация не совсем такова. Разберёмся в вопросе и успокоим родителей по этому поводу.

Итак, диагноз ставится окулистом на основании осмотра глазного дна новорождённого. При этом специалист наблюдает полнокровие вен, расположенных в сетчатке глаза. Такое состояние глазных сосудов объясняется повышенным внутричерепным давлением младенца, которое не настолько распространено у грудничков.

Специалисты, диагностируя повышение внутричерепного давления у младенцев, опираются на данные осмотра глазного дна. При этом можно наблюдать лишь часть зрительного нерва, его срез круглой или овальной формы. Возле нерва по направлению к поверхности сетчатки глаза расположены кровеносные сосуды, которые представлены венами и артериями. Они помогают получать питание и кислород сетчатке.

Если у младенца имеется внутричерепная гипертензия, то при этом может образовываться отёк зрительного нерва, который меняет форму диска нерва, наблюдаемого при осмотре глазного дна.

После чего вены и артерии сжимаются под влиянием расширенного нерва, а артериальная кровь начинает в меньшем объёме попадать в сетчатку.

Венозная кровь, соответственно, начинает оттекать не вся, что расширяет вены и заставляет их извиваться.

Соответственно, можно выделить следующие стадии, которые наблюдаются врачом:

- деформирование зрительного нерва,

- процесс суживания артерий,

- процесс расширения вен.

Но ангиопатия сетчатки у младенцев не должна отождествляться только с полнокровностью вен. Дело в том, что данным осложнением считается поражение структуры сосудов, которое произошла вследствие нарушения нервной регуляции.

Полнокровие, наблюдаемое в венах, может быть вызвано положением ребёнка – стоячим или лежачим, а также предпринятыми перед этим физическими нагрузками.

Кроме того, нельзя говорить о состоянии сосудов новорождённых, как о постоянном явлении.

Ангиопатия сетчатки у грудничка является спорным и сомнительным диагнозом. Чаще всего врачами неправильно диагностируется состояние глазного дна младенца, опираясь только на данные о наполненности кровью вен, сужении артерий, а также появлении кривизны венозных сосудов.

При этом необходимо помнить, что при ангиопатии наблюдаются изменения в строении сосудов, которые выражены в поражениях тканей. Всего этого у маленьких детей не удаётся констатировать.

Кроме того, чаще всего при повторных осмотрах через некоторое время диагноз снимается, что означает его неправильную постановку в самом начале.

Можно сказать так, что на нашей территории в постсоветских странах данный диагноз среди грудничков очень распространён, но в европейских странах он отсутствует вовсе. Это происходит в силу того, что оборудование офтальмологов позволяет увидеть глазное дно в больших деталях и опровергнуть спорный диагноз.

Юношеская ангиопатия сетчатки глаз, названная иначе болезнью Илза, является не до конца исследованным заболеванием, поскольку природа его возникновения не известна. Этот вид проблемы с сосудами считается наиболее неблагоприятным из-за непонимания причин её появления, а также серьёзных последствий, которое оказывает на зрение данная дисфункция.

Возникает заболевание у молодых мужчин. При этом наблюдается периферические поражения сосудов сетчатки, а изменения происходят обязательно в двух глазах.

Проявляется данный вид болезни следующим образом:

- воспалительными процессами в сосудах глаз, чаще всего, в венозных,

- появлением частых кровоизлияний, которые направлены и в сетчатку, и в стекловидное тело глаза,

- в некоторых случаях на сетчатке глаза образовывается соединительная ткань.

Все вышеперечисленные изменения и процессы приводят к образованию в глазах рубеоза радужной оболочки, катаракты и неоваскулярной глаукомы. Также может наблюдаться отслоение сетчатки. Данные осложнения неминуемо сказываются на возможности больного видеть окружающий мир, то есть через некоторое время приводят пациента к слепоте.

источник

Если во время офтальмоскопии расширены сосуды глазного дна у ребенка, это указывают на наличие у него отека тканей в черепной коробке, что может быть спровоцировано различными факторами.

Чаще всего к ним относят наследственные заболевания или расстройства гормонального фона и обмена веществ. У пациента нарушается зрение и могут возникнуть осложнения в виде отслоения и атрофии сетчатки.

Основа терапии заключается в устранении факторов, провоцирующих венозное полнокровие.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Даже «запущенное» зрение можно вылечить дома, без операций и больниц. Просто прочитайте что говорит Юрий Астахов читать рекомендацию.

Патология часто возникает в молодом возрасте.

Полнокровные вены на глазном дне чаще всего являются результатом первой фазы течения гипертонической болезни. Офтальмоскопические нарушения могут возникать когда АД еще находится в пределах нормы, а других симптомов гипертонии нет. Появление симптоматики связано с тем, что периодические скачки давления приводят к повреждению сосудов и нарушению их нормального функционирования.

Вызвать полнокровие вен в глазах может воздействие таких факторов:

- гормональный дисбаланс;

- преклонный возраст;

- распространенное атеросклеротическое поражение;

- сбой обмена веществ;

- сахарный диабет;

- травмы черепа;

- гипотония или гипертония;

- ожирение;

- расстройство функционирования иммунной системы;

- наследственные болезни;

- нарушения в работе почек;

- шейный остеохондроз;

- состояние беременности.

Все эти факторы, как и артериальная гипертензия провоцируют скопление жидкости внутри черепной коробки и нарушение оттока венозной крови от нее. Это приводит к отечности глазного дна и расширению или полнокровию сосудов макулы. У детей такие нарушения связаны с врожденными аномалиями строения глаз и поэтому они развиваются очень стремительно.

Расширение вен глазного дна приводит к появлению у пациента таких клинических признаков:

- пелена перед глазами;

- нарушение зрения вблизи и вдали;

- расстройство микроциркуляции в тканях сетчатки;

- появление выпадений из поля зрения;

- головные боли;

- чувство давления в глазах;

- воспалительный процесс в глазном яблоке;

- атрофия зрительного нерва;

- отслоение сетчатки;

- дистрофия макулы;

- появление опухолевого процесса;

- катаракта;

- очаги кровоизлияний в глазное дно.

Изменения глазного дна при гипертонической болезни

Частота поражения глазного дна у больных с гипертонической болезнью, по данным различных авторов, варьирует от 50 до 95%. Эта разница вызвана отчасти возрастными и клиническими различиями изучаемого контингента больных, но главным образом трудностью интерпретации начальных изменений ретинальных сосудов при гипертонической болезни.

Врачи придают большое значение таким изменениям при ранней диагностике ГБ, определению ее стадии и фазы, а также эффективности проводимой терапии.

Ошибки в диагностике могут быть связаны со значительными индивидуальными вариациями ретинальных сосудов у здоровых людей, и некоторые из вариантов (относительно узкие артерии, повышенная извитость сосудов, симптом «перекреста») могут быть неправильно интерпретированы, как гипертонические изменения.

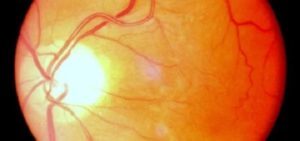

Сосуды сетчатки и зрительного нерва

1 — ДЗН2 — воронка зрительного нерва с центральными сосудами сетчатки; 3 — н. носовая артериола; 4 — н. носовая венула; 5 — н. височная венула; 6 — н. височная артериола; 7 — желтое пятно с ц. ямкой; 8 — в. височная артериола; 9 — в. височная венула; 10 — в. носовая артериола;

11 — в. носовая венула.

Центральная артерия сетчатки в орбитальном ее отделе имеет строение, типичное для артерий среднего калибра.

После прохождения решетчатой пластинки склеры толщина сосудистой стенки уменьшается вдвое изза истончения (с 20 до 10 мкм) всех ее слоев. Внутри глаза артерия многократно делится дихотомически.

Начиная со второй бифуркации, ee ветви теряют присущие артериям особенности и превращаются в артериолы.

Питание внутриглазной части зрительного нерва осуществляется в основном (за исключением нейроретинального слоя диска зрительного нерва) из задних цилиарных артерий. Кзади от решетчатой пластинки склеры зрительный нерв снабжается центрифугальными артериальными веточками, идущими от центральной артерии сетчатки, и центропетальными сосудами, отходящими от глазничной артерии.

Капилляры сетчатки и ДЗН имеют просвет диаметром около 5 мкм. Они начинаются от прекапиллярных артериол и соединяются в венулы. Эндотелий капилляров сетчатки и зрительного нерва образует непрерывный слой с плотными контактами между клетками.

Ретинальные капилляры имеют также интрамуральные перициты, которые участвуют в регуляции кровотока. Единственным коллектором крови как для сетчатки, так и для диска зрительного нерва служит центральная вена сетчатки.

Неблагоприятное влияние различных факторов на ретинальное кровообращение сглаживается за счет сосудистой ауторегуляции, обеспечивающей оптимальный кровоток с помощью местных сосудистых механизмов. Такой кровоток обеспечивает нормальное протекание метаболических процессов в сетчатке и зрительном нерве.

Патоморфология сосудов сетчатки при гипертонической болезни

Патоморфологические изменения в начальной транзиторной стадии болезни заключаются в гипертрофии мышечного слоя и эластических структур в мелких артериях и артериолах.

Стабильная артериальная гипертензия приводит к

- гипоксии,

- эндотелиальной дисфункции,

- плазматическому пропитыванию сосудистой стенки с последующим гиалинозом и артериолосклерозом.

В тяжелых случаях фибриноидный некроз артериол сопровождается тромбозом, геморрагиями и микроинфарктами ткани сетчатки.

Сосуды сетчатки

- выраженность каждого их них,

- особенности ветвления,

- соотношение калибра артерий и вен,

- степень извитости отдельных ветвей,

- характер светового рефлекса на артериях.

Выраженность, богатство артериального дерева зависят от интенсивности кровотока в центральной артерии, рефракции и состояния сосудистой стенки. Чем интенсивнее кровоток, тем лучше видны мелкие артериальные веточки и тем ветвистее сосудистое дерево.

При гиперметропии сосуды сетчатки при офтальмоскопии кажутся шире и ярче, чем при эмметропии, а при миопии они становятся более бледными.

Возрастное уплотнение сосудистой стенки делает менее заметными мелкие веточки, и артериальное дерево глазного дна у пожилых лиц выглядит обедненным.

При гипертонической болезни артериальное дерево часто выглядит бедным из-за тонического сокращения артерий и склеротических изменений их стенок. Венозные сосуды, наоборот, нередко становятся более выраженными и приобретают более темную, насыщенную окраску.

Следует отметить, что в некоторых случаях, при условии сохранения эластичности сосудов, у больных с гипертонической болезнью наблюдается не только венозное, но и артериальное полнокровие. Изменения артериального и венозного сосудистого русла проявляются и в изменении артериовенозного соотношения сосудов сетчатки.

В норме это соотношение составляет примерно 2:3, у больных гипертонической болезнью оно часто уменьшается из-за сужения артерий и расширения вен.

Сужение ретинальных артериол – не обязательный симптом. Выраженное сужение, которое можно определить клинически, встречается лишь в половине случаев. Нередко суживаются только отдельные артериолы. Характерна неравномерность этого симптома.

Она проявляется асимметрией состояния артерий на парных глазах, сужением только отдельных сосудистых веточек, неравномерностью калибра одного и того же сосуда.

В функциональной фазе болезни эти симптомы вызваны неодинаковым тоническим сокращением сосудов, в склеротической фазе – неравномерным утолщением их стенок.

Значительно реже, чем сужение артерий, при гипертонической болезни наблюдается их расширение. Иногда и сужение, и расширение артерий и вен можно видеть в одном и том же глазу и даже на одном и том же сосуде. В последнем случае артерия приобретает вид неровной цепочки со вздутиями и перехватами.

Один из частых симптомов при гипертонической ангиопатии – нарушение нормального ветвления ретинальных артерий. Обычно артерии ветвятся дихотомически под острым углом. Под влиянием повышенных пульсовых ударов у гипертоников этот угол имеет тенденцию к увеличению, и нередко можно видеть ветвление артерий под прямым и даже тупым углом («симптом бычьих рогов»). Чем больше угол ветвления, тем больше сопротивление движению крови в этой зоне, тем сильнее тенденции к склеротическим изменениям, тромбозу и нарушению целости сосудистой стенки. Высокое артериальное давление и большая пульсовая амплитуда сопровождаются увеличением не только бокового, но и продольного растяжения сосудистой стенки, что ведет к удлинению и извитости сосуда. У 10–20% больных наблюдается также извитость перимакулярных венул (симптом Гвиста).

Различают три клинические степени этого симптома.

- Первая степень характеризуется сужением просвета вены под артерией и около места перекреста сосудов.

- Особенностью второй степени является не только частичное передавливание вены, но и смещение ее в сторону и в толщу сетчатки («симптом дуги»).

- Третья степень перекреста сосудов также характеризуется симптомом дуги, но вена под артерией не видна и кажется полностью передавленной. Симптом перекреста и венозной компрессии – один из самых частых при гипертонической болезни. Однако этот симптом можно встретить и при ретинальном артериосклерозе без сосудистой гипертензии.

К патогномоничным для ретинального артериосклероза при гипертонической болезни симптомам относят появление боковых полос (футляров) вдоль сосуда, симптомы медной и серебряной проволоки.

Появление белых боковых полос объясняется утолщением и снижением прозрачности сосудистой стенки. Полосы видны по краю сосуда, так как здесь более толстый слой стенки и более тонкий слой крови по сравнению с центральной частью сосуда.

Одновременно световой рефлекс с передней поверхности сосуда становится более широким и менее ярким.

Симптом медной проволоки обнаруживается преимущественно на крупных ветвях и отличается расширенным с желтоватым оттенком световым рефлексом. Симптом указывает на склеротические изменения сосуда с преобладанием эластической гипертрофии или на плазматическое пропитывание сосудистой стенки с липоидными отложениями.

- Симптом серебряной проволоки появляется на артериолах второго или третьего порядка: сосуд узкий, бледный, с ярким белым аксиальным рефлексом, нередко он кажется полностью запустевшим.

- Ретинальные геморрагии

- Геморрагии в сетчатку при гипертонической болезни возникают путем диапедеза эритроцитов через измененную стенку микрососудов, разрыва микроаневризм и мелких сосудов под влиянием повышенного давления или как последствие микротромбозов.

Особенно часто геморрагии возникают в слое нервных волокон около диска зрительного нерва. В таких случаях они имеют вид радиально расположенных штрихов, полосок или языков пламени. В макулярной зоне кровоизлияния находятся в слое Генли и имеют радиальное расположение.

Значительно реже геморрагии обнаруживаются в наружном и внутреннем плексиформных слоях в виде пятен неправильной формы.

Ретинальные экссудаты

Они быстро возникают, достигают максимального развития в течение нескольких дней, но никогда не сливаются друг с другом. При рассасывании фокус постепенно уменьшается в размерах, уплощается и фрагментируется.

Ватообразный очаг представляет собой инфаркт небольшого участка нервных волокон, вызванный окклюзией микрососудов. В результате блокады нарушается аксоплазматический транспорт, нервные волокна набухают, а затем фрагментируются и распадаются.

Следует отметить, что подобные очаги не патогномоничны для гипертонической ретинопатии и могут наблюдаться при

- застойных дисках,

- диабетической ретинопатии,

- окклюзии центральной вены сетчатки,

- некоторых других поражениях сетчатки, при которых развиваются некротические процессы в артериолах.

В отличие от ватообразных очагов твердые экссудаты при гипертонической болезни не имеют прогностического значения. Они могут быть точечными и более крупными, округлыми или неправильной формы, располагаются в наружном плексиформном слое и состоят из липидов, фибрина, клеточных остатков и макрофагов.

Полагают, что эти отложения возникают в результате выхода плазмы из мелких сосудов и последующей дегенерации тканевых элементов.

В макулярной области твердые очаги имеют полосчатую форму и радиальное расположение, образуя полную или неполную фигуру звезды. Они имеют такую же структуру, как и другие твердые очаги.

При улучшении состояния больного фигура звезды может рассасываться, но этот процесс идет долго в течение нескольких месяцев или даже нескольких лет.

Отек сетчатки и диска зрительного нерва

Отек сетчатки и диска зрительного нерва, сочетающийся с появлением мягких очагов, свидетельствует о тяжелом течении болезни.

Отек локализуется в основном в перипапиллярной зоне и по ходу крупных сосудов. При большом содержании протеинов в транссудате сетчатка теряет прозрачность, становится сероватобелой и сосуды местами прикрываются отечной тканью.

Отек диска зрительного нерва может быть выражен в различной степени от легкой смазанности его контура до картины развитого застойного диска. Застойный диск часто сочетается с отеком перипапиллярной сетчатки, ретинальными геморрагиями и ватообразными очагами.

Зрительные функции

Понижение темновой адаптации один из самых ранних функциональных признаков при гипертонической ретинопатии.

Одновременно наблюдается умеренное сужение изоптер и границ поля зрения, а также расширение «слепого пятна». При выраженной ретинопатии можно обнаружить скотомы, локализующиеся в парацентральной области поля зрения.

Острота зрения снижается значительно реже: при ишемической макулопатии, макулярных геморрагиях, при возникновении отечной макулопатии и при формировании эпиретинальной мембраны в поздней стадии нейроретинопатии.

Классификация гипертонических изменений глазного дна

В настоящее время нет общепризнаной классификации гипертензивных ангиоретинопатий. В России и странах ближнего зарубежья (бывших республиках СССР) наиболее популярна классификация М.Л.Краснова и ее модификации.

М.Л.Краснов выделил три стадии изменений глазного дна при ГБ:

- гипертоническая ангиопатия, характеризующаяся только функциональными изменениями ретинальных сосудов;

- гипертонический ангиосклероз;

- гипертоническая ретино- и нейроретинопатия, при которой поражаются не только сосуды, но и ткань сетчатки, а нередко и ДЗН.

Ретинопатию автор разделил на 3 подгруппы:

- склеротическую,

- почечную и

- злокачественную.

Наиболее тяжелые изменения в сетчатке наблюдаются при почечной и особенно злокачественной формах.

Стадии гипертонической болезни и прогноз для жизни больного определяются высотой артериального давления и выраженностью сосудистых изменений в почках, сердце и головном мозге. Эти изменения не всегда параллельны с поражениями сетчатки, однако между ними все же существует определенная зависимость.

Поэтому множественные кровоизлияния в сетчатку, появление участков ишемии, неперфузируемых зон, ватообразных экссудатов, а также выраженный отек диска зритеьлного нерва, перипапиллярной сетчатки указывают на тяжелый прогрессирующий характер заболевания и на необходимость изменения и интенсификации лечебных мер.

Лечение гипертонической нейроретинопатии

Терапия гипертонической (нейро)ретинопатии заключается в лечении основного заболевания.

Для уменьшения ишемии сетчатки используют вазодилататоры, расширяющие преимущественно сосуды мозга и глаза (трентал, кавинтон, ксавин, стугерон).

Для уменьшении гипоксии нередко используют ингаляции кислорода. Однако кислород может вызвать сужение ретинальных сосудов. Поэтому предпочитают назначать ингаляции карбогена, который кроме кислорода содержит углекислый газ (58%). Углекислота обладает сильным вазодилатационным действием на сосуды мозга и глаза.

Для улучшения состояния реологии крови и предупреждения возникновения тромбозов используют антиагреганты.

Следует учитывать, что устранение ишемии сетчатки может привести к развитию постишемического реперфузионного синдрома, который заключается в чрезмерной активации свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов. Поэтому существенное значение имеет постоянный прием антиоксидантов (альфатокоферол, аскорбиновая кислота, ветерон, диквертин).

- Полезно назначение ангиопротекторов, особенно доксиума.

- Препараты, содержащие протеолитические ферменты (вобэнзим, папаин, рекомбинантная проурокиназа) используют для рассасывания внутриглазных кровоизлияний.

- Для лечения ретинопатий различного генеза назначают транспупилларное облучение сетчатки с помощью низкоэнергетического инфракрасного диодного лазера.