Дата публикации 9 января 2018 г.Обновлено 23 июля 2019 г.

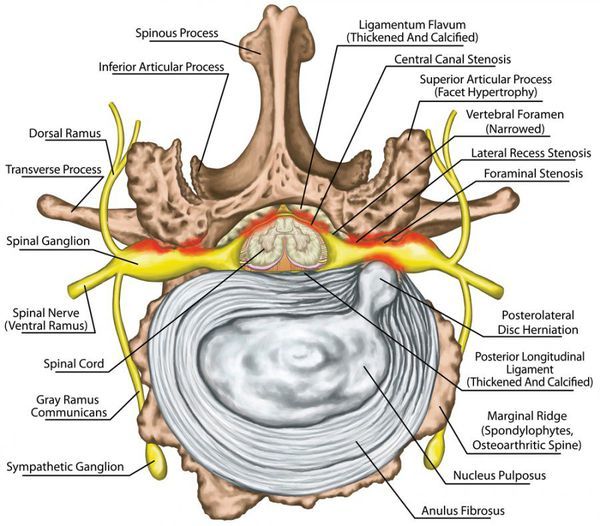

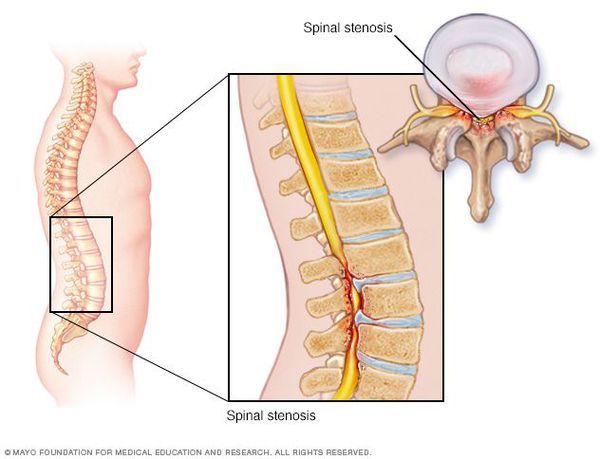

Стеноз позвоночного канала — это состояние, когда размеры позвоночного канала на поперечном срезе уменьшаются, либо уменьшаются размеры межпозвонковых отверстий, в результате чего сдавливается содержимое канала (спинной мозг, корешки). Как правило, стеноз позвоночного канала выявляется на уровне нижних поясничных позвонков, реже — в шейном и грудном отделах позвоночника.

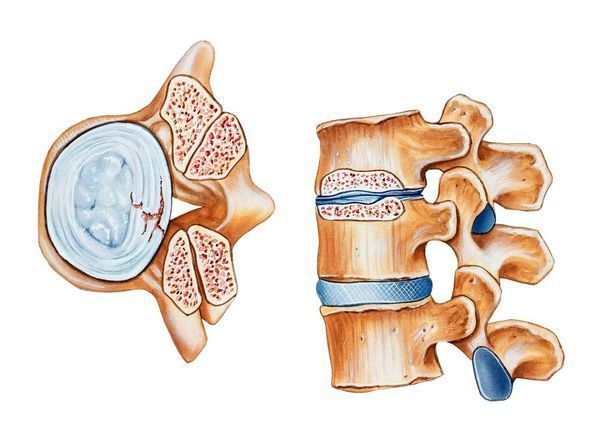

Позвоночный (спинномозговой) канал — это пространство внутри позвоночного столба, которое спереди образуют тела позвонков и межпозвонковые диски, с боков и сзади — дуги позвонков, соединенные желтой связкой. На поперечном срезе он треугольной или овальной формы.[1]

Позвоночный канал составляют: спинной мозг с корешками, окруженными оболочками мозга, а также жировая и рыхлая соединительная ткань с артериями, венами и нервами.

От спинного мозга отходят парные нервные корешки, окруженные твердой мозговой оболочкой, каждый из которых выходит за пределы спинномозгового канала через свое отверстие. Спинной мозг продолжается от большого затылочного отверстия до второго поясничного позвонка.

Ниже второго поясничного позвонка в позвоночном канале расположен «конский хвост» — пучок из корешков четырех нижних поясничных, пяти крестцовых и копчиковых корешков спинного мозга.

Функции спинного мозга:

- проводниковая — проведение нервного импульса от центра к периферии и обратно;

- рефлекторная — формирование ответной реакции нервной системы на раздражение.

Стеноз бывает врожденным и приобретенным. Врожденный (первичный) формируется на 3-6 неделе внутриутробного развития зародыша человека. Причинами этого нарушения могут быть генетический фактор, а также инфекционные и токсические факторы, влияющие на формирование позвоночника.

Причины врожденного стеноза:

- Врожденная хондродистрофия (ахондроплазия) — внутриутробное нарушение роста костей, при котором позвоночный канал сужается из-за сращения позвонков, укорочения и утолщения дуг позвонков.

- Диастематомиелия — разделение позвоночного канала внутренней перегородкой, которая состоит из хрящевой или костной ткани, раздвоение спинного мозга.

Причины приобретенного (вторичного) стеноза:

- травматическое смещение позвонков и их отломков, внутриканальные гематомы;

- дегенеративно-дистрофические изменения межпозвонковых суставов в виде костных разрастаний, направленных внутрь позвоночного канала (фасеточная артропатия);

- выпадение межпозвонковой грыжи, ее окостенение или секвестрирование вследствие дископатии;

- переднее смещение позвонка (спондилолистез) вследствие анатомического дефекта дуги позвонка;

- утолщение и обызвествление желтых связок позвоночника вследствие их воспаления или дистрофии;

- утолщение капсулы межпозвонковых суставов вследствие их воспаления при болезни Бехтерева и других воспалительных процессах;

- огрубение передней продольной связки (болезнь Форестье);

- застойное полнокровие вен внутри позвоночного канала;

- рубцовые изменения и внедрение стальных конструкций внутри позвоночного канала вследствие операций на позвоночнике;

- опухоли и кисты внутри позвоночного канала и др.

Зачастую на формирование стеноза позвоночного канала оказывают влияние как врожденные, так и приобретенные факторы. Страдают стенозом преимущественно пожилые люди, так как у них имеют место возрастные дегенеративные заболевания позвоночника.

Частота заболевания резко возрастает у людей старше 50 лет и в данной возрастной группе составляет от 1.8 до 8%.

[2] Наиболее часто встречающийся приобретённый стеноз позвоночного канала — это последняя стадия остеохондроза позвоночника, когда разрастается костная ткань тел позвонков и остеофитов.

У многих людей без врожденных нарушений развития позвоночника встречается конституционально анатомически более узкий позвоночный канал, чем в среднем. Нормальная глубина позвоночного канала в поясничном отделе составляет 13-25 мм, в шейном — 15-20 мм.

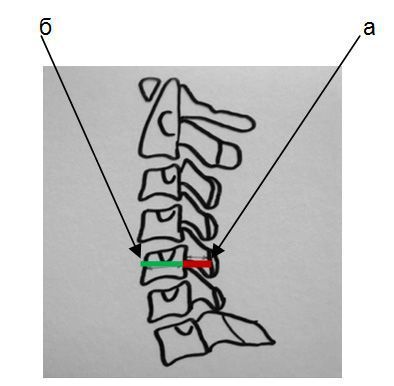

В шейном отделе позвоночника данную особенность костной структуры канала можно обнаружить на боковых рентгенограммах путем расчета и оценки индекса М.Н.Чайковского.

Индекс Чайковского — это отношение сагиттального размера позвоночного канала к сагиттальному размеру тела позвонка на уровне данного конкретного позвонка без учета краевых костных разрастаний.

На рентгенограмме измеряется сагиттальный диаметр позвоночного канала (а) и сагиттальный размер тела позвонка (б), первое число делится на второе (а:б).

Измерение сагиттального размера позвоночного канала и тела позвонка

- 0,9 до 1,1 — позвоночный канал обычной глубины;

- меньше 0,85 (согласно некоторым авторам — 0,75) — конституционально узкий позвоночный канал.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Развитие позвоночного стеноза происходит медленно и может занимать долгие годы. Симптомы стеноза позвоночного канала в поясничном и грудном отделах — постепенно нарастающая боль в спине, в ногах, возникающие поначалу иключительно при ходьбе. Болезненные ощущения без четкой локализации часто обозначаются больным человеком как неприятное ощущение.

При ходьбе происходит нарастание слабости в ногах (нейрогенная перемежающая хромота), которая вынуждает человека остановиться, сесть или даже лечь. Облегчает ходьбу легкое сгибание в коленях и тазобедренных суставах, а также если одновременно наклонить корпус вперед.

Этим можно объяснить и то обстоятельство, что человек с позвоночным стенозом не жалуется на недомогание, если длительно находится за рулем.[3]

Характерны чувствительные расстройства — онемение, ощущение мурашек и снижение чувствительности в нижних конечностях.

Симптомы проявляются с одной либо с двух сторон. Часто нарушается функция тазовых органов (задержка или внезапные позывы на мочеиспускание, дефекацию, снижение потенции). Если длительно сдавливаются нервные корешки на поясничном уровне, постепенно худеют нижние конечности.

Если стеноз развился на грудном уровне, то в ногах нарастают спастические явления.

Стеноз позвоночного канала на шейном уровне протекает чаще всего незаметно, симптомы болезни появляются уже в запущенной стадии заболевания. Это сильные боли в шее, как односторонние, так и двусторонние, отдающие в лопатки, плечи, руки, затылок.

Боли могут проявляться во всем теле в виде болезненных спазмов. Боли усиливаются при определенных движениях шеей, при этом появляется слабость и онемение в руках, ощущение мурашек. В ногах может возникать ощущение «ватности», человек часто спотыкается.

Характерны запоры и задержки мочеиспускания. Прогрессирующее сдавление спинного мозга на нижне-шейном уровне приводит к развитию вялости в руках и спастического состояния мышц в ногах.

Если сдавление на уровне 3-4 шейного позвонка, то может наблюдаться нарушение функции дыхания и спастические явления в руках и ногах.[4]

Вокруг спинного мозга и корешков в норме должно оставаться свободное (резервное) пространство, в котором важен каждый миллиметр. В резервном пространстве располагаются сосуды. Если в позвоночный канал внедряются костные, хрящевые или мягкотканные структуры, резервное пространство уменьшается или исчезает.

Если просвет позвоночного канала патологически сужается, происходит нарушение кровообращения спинного мозга и корешков, нарушается циркуляция спинномозговой жидкости.[5] Сдавлению подвергаются сосуды и нервные элементы — спинной мозг или корешки.

Внутри позвоночного канала повышается давление, так как сосудистое русло испытывает хронический застой. Нервные элементы постоянно испытывают недостаток кровоснабжения и кислородный дефицит, в результате серьезно нарушается их функция.

Длительное нарушения питания нервных элементов сопровождается разрастанием рубцовой ткани, образованием спаек (рубцово-спаечный эпидурит),[6] что еще более сдавливает содержимое позвоночного канала.

Вследствие этого развиваются двигательные, чувствительные, вегетативные и трофические нарушения. Сдавление корешков зачастую становится причиной выраженного болевого синдрома.

В зависимости от локализации выделяют центральный и латеральный стеноз позвоночного канала.

Центральный стеноз — уменьшение переднезаднего размера позвоночного канала.

- относительный стеноз — переднезадний размер составляет менее 12 мм.

- абсолютный — менее 10 мм.

Латеральный стеноз — уменьшение размеров межпозвонкового отверстия до 4 мм и менее.

Если уменьшаются все размеры позвоночного канала, это комбинированный стеноз.

Осложнения при стенозе позвоночного канала отмечаются в результате дополнительной травмы позвоночника — падение с высоты, автодорожная, спортивная травма и др.

Происходит усиление сдавления спинного мозга гематомой, рубцами, смещенным позвонком или его отломком.

Осложнения при неустановленном диагнозе «позвоночный стеноз» могут давать сеансы мануальной терапии, которые часто применяются при болях в позвоночнике.

Но гораздо чаще встречаются осложнения оперативного лечения стеноза. Наиболее тяжелыми из них являются следующие:

- медленно прогрессирующий спаечный процесс в позвоночном канале, дополнительно сдавливающий спинной мозг и корешки;

- парезы, параличи конечностей;

- тазовые расстройства вследствие повреждения корешков спинного мозга хирургическим инструментом.

Воспалительные процессы в позвонках, оболочках и спинном мозге встречаются редко, так как после операции широко применяются антибиотики. Часто осложнения операций дают более тяжелые последствия, чем само заболевание.[7]

Если появляются характерные жалобы, необходимы дополнительные методы обследования, которые позволят не только измерить размеры позвоночного канала, но и выявить причины, вызывающие компрессию нервных элементов внутри позвоночного канала.

В этом помогут:

- рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника;

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ).

Для оценки состояния спинного мозга и нервной проводимости используются:

- электронейромиография;

- миелография;

- сцинтиграфия.[8][9]

Позвоночный стеноз диагностируют по совокупности выявленных признаков сужения позвоночного канала при наличии характерных клинических данных.

Консервативное лечение применяют на ранней стадии заболевания (незначительный позвоночный стеноз), когда беспокоят только боли в пояснице и ногах, а выраженные неврологические нарушения отсутствуют.

Медикаментозная терапия:

- нестероидные противовоспалительные препараты (таблетки, капсулы, инъекции, гели, пластыри) помогают снять воспаление и купировать боль;

- миорелаксанты — препараты, снимающие мышечное напряжение;

- витамины группы В;

- сосудистые и мочегонные средства;

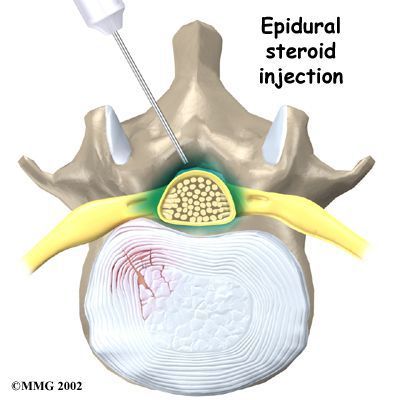

- для снятия болевого синдрома и отека эффективны медикаментозные блокады с местными анестетиками и гормонами.

Физиотерапевтические процедуры:

- электрофорез;

- амплипульс;

- магнитотерапия;

- водо- и грязелечение.

- Показана дозированная лечебная физкультура и легкий массаж.

- При стенозе позвоночного канала в любой стадии противопоказана мануальная терапия!

- Если консервативное лечение оказывается неэффективным, боли и парезы нарастают, нарушаются функции тазовых органов, это является показанием для оперативного лечения (открытые и эндоскопические операции), цель которого — снять компрессию спинного мозга и нервных корешков.

- Оперативные методы:

- декомпрессионная ламинэктомия — удаление части дуги позвонка, остистого отростка, части желтой связки, межпозвонковых суставов, которое дополняется стабилизирующей операцией с использованием металлических пластин, укрепляющих позвоночный столб;

- микрохирургическая декомпрессия и установка систем межостистой динамической фиксации, позволяющей сохранить возможность сгибания и разгибания позвоночника;

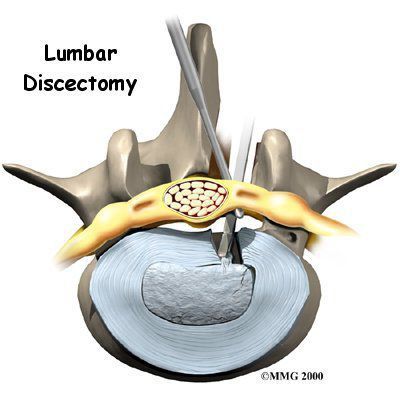

- дискэктомия, эндоскопическая микродискэктомия, лазерная вапоризация пораженного диска и другие операции по удалению грыжи, иногда они дополняют ламинэктомию.[11]

Как правило, оперативное лечение приводит к выздоровлению. После операции пациенты нуждаются в длительном восстановительном лечении в условиях реабилитационного отделения и санатория.

Часть пациентов после операции имеют осложнения — усиление рубцовых изменений в позвоночном канале, приводящие к вторичному стенозу.

Встречаются осложнения в виде воспаления, повреждения корешков и нервов с клиникой парезов рук и ног, нарушения функции тазовых органов.[12]

Прогноз течения данного заболевания зависит от причины, особенностей течения и давности заболевания.

Прогноз благоприятный при своевременной диагностике заболевания, в зависимости от его причины, на ранних стадиях всегда можно подобрать пациенту адекватное консервативное или оперативное лечение.

В этом заключается профилактика выраженных болей и тяжелых неврологических осложнений. Несвоевременная диагностика, грубые мануальные вмешательства, осложнения операций делают прогноз неблагоприятным, приводя больного к стойкой инвалидности.

- Антипко Л.Э. Стеноз позвоночного канала. Воронеж: ИПФ «Воронеж», 2001. — 272с.

- Вертеброгенная боль в пояснице / Г.И. Назаренко, И.Б. Героева, A.M. Черкашов, A.A. Рухманов. М.: Медицина, 2008.- 456 с.

- Диагностика и хирургическое лечение неврологических осложнений поясничного остеохондроза / В.А. Шустин, В.Е. Парфенов, СВ. Топтыгин, Г.Е. Труфанов, Ю.А. Щербук. СПб.: ФОЛИАНТ, 2006 — 168 с.

- Зозуля Ю.А., Педаченко Е. Г., Слынько Е.И. Хирургические вмешательства при стенозе поясничного отдела позвоночника. Украинский нейрохирургический журнал, 2009, №4, стр. 9-13

- Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Диагностическая нейрорадиология. -М.: ИП «Андреева Т.М.»», 2006. 1327 с.

- Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника (Конспект лучевого диагноста) / Г.Е. Труфанов, Т.Е. Рамешвили, Н.И. Дергунова, В.А.Фокин. СПб.: ЭЛБИ- СПб, 2010. — 288 с.

- Омельченко A.B. Стенозы поясничного отдела позвоночного канала: типы клинического течения, результаты хирургического лечения: Автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 2003. — 24с.

- Пачулия Э.Б. Клинико-неврологическая и лучевая диагностика стеноза позвоночного канала: Автореф. дис. . канд. мед. наук. СПб., 2004. — 21с.

- Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология. – М: МЕДпресс–информ, 2003. – 670 с.

- Синдром оперированного позвоночника / Б.Ш. Минасов, А.Н. Бакланов, Е.П. Костин и соавт.// Материалы VII международного симпозиума: Новые технологии в нейрохирургии. СПб., 2004. — С. 96 — 97

- Смирнов А.Ю. Клиника, диагностика и хирургическое лечение поясничного стеноза //Нейрохирургия. 1999.- № 2. — С 59-64

- Яхно Н.Н. Болезни нервной системы. Рук-во для врачей. — М.»Медицина» 2005. Т. 2. С. 306

- Benoist M. The natural history of lumbar degenerative spinal stenosis // Joint Bone Spine, 2002. Vol. 69. — P. 450 — 457

- Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis / M.B. Kornblum, J.S. Fishgrund, H.N. Herkowitz et al. // Spine, 2004. Vol. 29. — P. 726- 734

- Mroz T.E., Suen P.W., Payman K. et al. Spinal stenosis: Pathophysiology, clinical diagnosis, differential diagnosis // Spine. – 2006. – V.II. — P.995-1009

- Von Albert H. Diagnosis and therapy in neurology. Cervical syndrome, shoulder–neck pain: clinical picture and diagnosis. // Fortschr. Med. – 1990. – 108(15): 301–304

Стеноз гортани у детей: что это, симптомы и лечение, неотложная помощь, причины и степени

Диагноз Стеноз – это процесс сужения гортани, который может привести к затрудненному прохождению воздуха. Болезнь делится на два типа по характеру развития: острый и хронический. К причинам заболевания острого стеноза можно отнести, как воспалительные болезни горла, так и физические травмы. Патологическое сужение гортани может возникнуть из-за:

- аллергической реакции;

- инфекционного заболевания;

- попадания инородного тела в горло, после чего оно может отечь;

- из-за опухолевого процесса;

- ОРВИ;

- ложного крупа.

Заболевание имеет следующие разновидности: рубцовый стеноз, стеноз внегрудных отделов дыхательных путей и т.д. Например, рубцовый тип является осложнением инфекционных болезней (абсцесса, волчанка и т.д.

), травм (ожоги, тупые травмы, ранения), которые провоцируют рубцовую обструкцию гортани и развитие синдрома хронической недостаточности дыхательной функции гортани.

Иногда причиной рубцового стеноза может стать хирургическое вмешательство.

Представление о пороке характерного органа

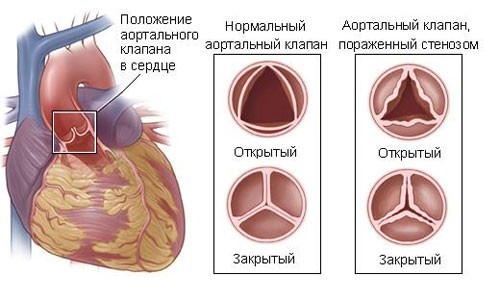

Стенозирование сердца – это развитие пагубного явления, под которым понимают нарушения в системе кровообращения, сопровождающиеся медленной доставкой жизненно необходимого кислорода к тканям. Существует несколько форм рассматриваемого заболевания – врожденная либо приобретенная патология.

Следует обратить внимание на тот факт, что изменения способны происходить в любом клапане. Однако зачастую человек сталкивается со стенозом аортального клапана (располагается между аортой и левым желудочком) либо митрального. Иногда наблюдается порок правого предсердно-желудочкового отверстия (виной тому является повреждение трехстворчатого клапана).

В зависимости от места локализации патологию устья аорты подразделяют на такие виды:

- надклапанный стеноз (возникают препятствия на пути движения крови из левого желудочка);

- подклапанный стеноз (в образовании аномалии играет роль фиброзный валик или же соединительная ткань диафрагмы);

- стеноз клапанного типа (при заболевании утолщаются, а затем сращиваются створки вентиля аорты).

Митральный тип вентиля выполняет задачу некой «заглушки» между левым желудочком и предсердием для недопущения смешивания крови при сокращении характерного органа.

Симптомы у детей

Стеноз 1 степени у ребенка:

- в дыхании слышен шум при вдохе;

- укороченная пауза между вдохом и выдохом;

- умеренное втяжение податливых мест в области грудной клетки;

- небольшой цианоз носогубного треугольника;

- расширение ноздрей;

- голос осипший;

- может возникнуть гнойное воспаление, ларингит катаральный;

- просвет гортани сужен на ¼ — ⅓.

Стеноз второй стадии:

- ребенок капризничает, может быть вялым;

- шумы в дыхании;

- раздувание крыльев носа;

- шейные мышцы напряжены;

- гортань двигается синхронно с выдохом и вдохом;

- кожа влажная, розоватая или бледная;

- при вдохе наблюдается тахикардия;

- сужение гортани на ½.

Стеноз у детей третьей стадии:

- тяжелое состояние;

- апатия, беспокойство, страх;

- одышка с удлиненным вдохом с шумом;

- втяжение надключичной и надгрудной ямок;

- выпадение паузы между вдохом и выдохом;

- цианоз носогубного треугольника, кончиков пальцев, губ;

- кожа бледная, холодный пот;

- сужение гортани почти на ⅔.

Стеноз у детей четвертой стадии:

- тяжелое состояние;

- кожа бледно-серая;

- цианоз;

- температура снижена;

- зрачки широкие;

- судороги;

- непроизвольное мочеиспускание, отхождение кала;

- дыхание частое, прерывистое;

- нитевидный пульс;

- падение сердечно-сосудистой деятельности;

- может произойти остановка сердца, дыхания;

- сужение гортани больше, чем на ⅔.

По литературным данным врожденные стенозы сосудов встречаются у новорожденных в 0,5-0,7 % случаев. Современное УЗИ позволяет выявить врожденные стенозы сосудов на ранних сроках.

При легких и средних формах дети физически хорошо развиты, и порок может быть обнаружен случайно. Поэтому в таком случае во время ведения беременности применяют выжидательную тактику и просто следят за развитием порока. А уже после родов решают вопрос о необходимости хирургического вмешательства.

При тяжелых формах на ранних сроках беременность, как правило, прерывают. Поскольку при прогрессировании порока новорожденные выходят на стойкую сердечную декомпенсацию с первых дней жизни.

Провоцирующие факторы развития заболевания

Лечение стеноза требует предварительной диагностики его видов, которых существует несколько:

- стеноз позвоночника. Он предполагает сужение канала спинного мозга, что, в свою очередь, приводит к целому ряду осложнений. Он может быть у ребёнка врождённым (из-за врождённой деформации позвонков) или приобретённым (дегенеративный стеноз развивается после удаления межпозвоночной грыжи и других перенесённых пациентом операций). Развивается как у детей, так и у взрослых. Согласно анатомическому признаку, делится на латеральный (когда отверстие между позвонками и корешковым каналом сужается до расстояния 4 мм), а также центральный (когда уменьшается расстояние от позвонкового тела до ближайшего позвонка возле остистого отростка). Вторичный стеноз – патологическая разновидность (которая обязана своим формированием другой болезни), обусловленная появлением деформации не только костей, но и суставов, связок, образовываются остеофиты;

- стеноз сосудов. Такое заболевание развивается из-за скопления в сосудах большого количества бляшек атеросклеротического типа. Главными сигналами заболевания являются шум в ушах, зрительные галлюцинации, слабость организма, головокружение, рвота. Существует несколько разновидностей – заболевание сосудов головного мозга, шеи или сердца. Корректно диагностировать заболевание на ранней стадии может лишь врач, ведь первая степень стеноза часто не имеет проявлений, которые беспокоят человека;

Аортальный стеноз

- стеноз гортани или трахеи. Часто развивается у детей и представляет собой уменьшение просвета в дыхательных путях. Эта патология у ребёнка в большинстве клинических ситуаций проявляется при рождении. Симптомами заболевания является асфиксия (удушье), одышка. Больной с такой болезнью испытывает чувство страха, шумно дышит;

- стеноз желудка (пилоростеноз). Болезнь привратника желудка развивается при наличии язвы и вызывает такие симптомы, как уменьшение просвета между стенками желудка, спазм. При отсутствии лечения болезнь вызывает изменения в гомеостазе.

Врожденный сердечный порок у детей бывает крайне редко (причины его появления до конца не известны).

Причем он может никак себя не проявлять долгий период времени, вплоть до подросткового возраста.

После 14–15 лет увеличивается риск развития недуга, характеризующегося сужением кровеносных сосудов и отверстий сердца.

Причины стеноза «мотора» человека таковы:

- Игнорирование болезней обмена веществ, а именно возрастное отложение солей кальция в области клапанной стенки, отравление организма витамином группы D, сахарный диабет.

- Аутоиммунные процессы (например, ревматическое поражение, острая форма ревматической лихорадки, аортальный атеросклероз, эндокардит бактериальной природы).

- Хроническое течение болезни почек, красной волчанки.

- Карциноидный синдром.

- Заболевание Педжета.

Врожденным пороком считается неправильное формирование двухстворчатого типа вентиля, вместо трехстворчатого клапана. Менее распространены ситуации, когда заболевание проявляется на фоне получения механических повреждений либо сифилиса.

Разумеется, все вышеперечисленные провоцирующие факторы в равной степени приводят к спаиванию и сужению клапанных створок.

Причины

Стеноз, как лечить стеноз гортани и стеноз позвоночного канала?

Стеноз сосудов – это термин в медицине, который характеризует сужение сосудов кровеносной системы. Он очень часто возникает вследствие развития атеросклероза в полости коронарных артерий.

Образование этой патологии приводит к закрытию артерий, вследствие накопления бляшек, которые препятствуют току крови по телу.

Опасность их образования и разрастания обусловлена тем, что они могут отрываться от стенок сосудов и двигаться по кровеносной системе, а попав в небольшой сосуд, полностью его закупорить.

https://www.youtube.com/watch?v=ikLNVb6hwwc

Онлайн консультация по заболеванию «Стеноз сосудов». Задайте бесплатно вопрос специалистам: Невролог, Хирург.

- Причины

- Виды

- Диагностика

- Лечение

- Диета

Виды заболевания

Коронарный стеноз

В зависимости от видов поражений органов, недуг делится на несколько разновидностей:

- стеноз сосудов в головном мозге. Эта разновидность недуга вызывает проблемы в снабжении разных частей головного мозга кровью. Патология относится к наиболее опасным. Если заболевание развивается медленно, то у больного возникнет недостаточность кровообращения в головном мозге, симптомы которой таковы: расстройство внимания, памяти, смена эмоционального фона, проблемы с координацией. Если недуг принимает более тяжёлую форму, то возможен инфаркт. Симптомы данной патологии, требующие скорейшего лечения — головные боли, рвота, головокружения;

- стеноз сосудов шеи. Сюда относят группу недугов, которые вызывают сужение щели между коронарными артериями, ответственными за кровоснабжение мозга, а также венами. Чаще всего страдают при патологии сонные артерии, а симптоматика аналогична стенозу, развивающемуся в головном мозге. Сужающиеся сосуды шеи ведут к инсульту головного мозга, главными признаками которого являются расстройства слуха и зрения, общая слабость, головокружение, паралич мышц;

- стеноз сосудов в сердце. Коронарные, или венечные артерии, которые ответственны за снабжение сердца кровью, также подвержены возникновению патологии, вызывая ишемическую болезнь. Симптоматика такова: даже малые физические нагрузки на сердце вызывают одышку, отекают нижние конечности, возникают сбои ритма и боли в сердце. Если болезнь развивается довольно быстро, то пациент жалуется на резкие болевые ощущения в области сердца, при этом они иррадиируют в руки;

- стеноз артерий в нижних конечностях. При этом наблюдается окклюзия артерий в нижних конечностях, что препятствует нормальному кровотоку. Опасность таится в образовании отёка с последующими необратимыми изменениями в сосудах и тканях. Основными симптомами при этом являются хромота, спазмы в мышцах нижних конечностей. Также больному нужно обратить внимание на появление у него на нижних конечностях ран, которые продолжительное время не заживают, или прекращение роста волос на поражённых участках. Кроме того, ноги могут менять свой цвет (краснея, бледнея) или температуру (быть слишком холодными или, наоборот, горячими).

Аортальный стеноз у детей

Это заболевание в большинстве случаев, является приобретенным. Но бывают и врожденные формы стеноза, при которых формирование патологии начинается еще во внутриутробный период.

У новорожденных с аномальным изменением клапана сердца некоторое время наблюдается нормальное состояние: дистальный системный кровоток обеспечивается благодаря открытому артериальному протоку.

Однако впоследствии может развиться цианоз, вызванный большой примесью венозной крови.

На незначительной стадии единственным проявлением может стать систолический шум. Это заболевание можно заподозрить у детей с синдромом Вильямса, следствием которого является наследственная перестройка хромосом.

При аускультативном методе определяются такие признаки, как шумы в сердце, отличающиеся друг от друга по тону. В детстве эта патология иногда не дает о себе знать и не причиняет никаких болей, но впоследствии она может проявиться.

Степень этого недуга у детей может варьироваться от незначительной до выраженной. В последнем случае медицинское вмешательство обязательно. Единственный способ – хирургический. Симптомы аортального стеноза могут быть различны.

Внешний вид человека больного аортальным стенозом характеризуется общей бледностью. Бледность кожных покровов вызывает склонность периферическим вазоконстрикторным реакциям.

На поздних стадиях, напротив, наблюдается акроцианоз, то есть синюшная окраска кожи, что объясняется недостаточным кровоснабжением мелких капилляров. На тяжелой стадии также проявляются периферические отеки. При перкусии сердца врач определяет расширение границ вверх и вниз.

Метод пальпации позволяет ощутить смещение верхушечного толчка и систолическое дрожание в яремной ямке.

Диагностика болезни

Такой недуг обычно выявляет врач, который может использовать при диагностике артерий сердца или головного мозга такие методы:

- осмотр, который, в свою очередь, состоит из пальпации, прослушивания лёгких, сердца с целью найти патологии;

- электрическая кардиография, которая помогает распознать развитие ишемической болезни;

- сердечное УЗИ;

- ангиография коронарных сосудов;

- томография с применением компьютерной техники (применяется также для диагностики стеноза на нижних конечностях).

При диагностике обычно не назначаются все методы сразу, хватает двух или трёх. Чем правильнее врач выберет необходимые методы выявления болезни, тем более лучшие и быстрые результаты принесёт лечение.

Профилактика

Избежать стенозов можно с помощью соблюдения превентивных мероприятий. Основные правила изложены ниже.

- Вовремя лечить воспаление гортани.

- Если терапия на протяжении 5 суток не дает результатов, или состояние человека резко ухудшается, нужно обращаться к доктору.

- Избегать травматизаций горла.

- Отказаться от потребления слишком горячей пищи или напитков.

- Исключить курение.

- Стараться не вдыхать химикаты, ядовитые испарения.

- Не допускать присутствия дыхательной трубки в глотке больше 3 дней, если нет необходимости.

При развитии острого стеноза, нужно срочно вызывать скорую помощь. От оперативности врачебных действий, зависит дальнейшая жизнь больного и ее качество.

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Лечение

Стеноз сосудов лечится исключительно специалистом (хирургом, невропатологом или же кардиологом). Терапия, которая проводится в рамках лечения, состоит из таких хирургических методов:

- удаление тромбов и бляшек (чаще всего проводится на нижних конечностях);

- расширение сосудистых стенок;

- создание нового сосуда, который будет обходить участки, затронутые болезнью (хирургический метод лечения).

Лечение методом хирургического вмешательства будет осуществляться, если стеноз сосудов затронул 75% артерии. Операции проводятся редко, так как во время них может возникать такое осложнение, как, например, отрыв бляшки, которая, пройдя по кровотоку, застрянет в артериоле, чем вызовет инсульт.

Стеноз аортального клапана: эндоваскулярное лечение

Кроме хирургического, различают также медикаментозный метод лечения. Он включает в себя приём препаратов, которые останавливают развитие бляшек и понижают вероятность отрыва от них. Больной должен будет пить Аспирин, Плавикс и другие препараты группы антиагрегантов всю жизнь.

Чтобы поддерживать необходимый уровень холестерина в крови, который остановит появление новых бляшек, врачи рекомендуют принимать статины (Симвагексал или Аторвастатин). Натуральная разновидность статинов, как правило, усиливает действие лекарств, и, исходя из этого, не подходит для самостоятельного метода лечения (действенна в профилактических целях).

Что касается приёма витаминов, то необходимым при болезни будет витамин С, который блокирует выработку вредного для организма холестерина. Его можно найти как в виде таблеток, так и в цитрусовых, зелени, различных овощах и фруктах.

Стоит обратить внимание на чеснок – если употреблять его на протяжении 3 месяцев, то он значительно понизит содержание в крови холестерина. Приправа куркума также будет блокировать задерживание в организме этого вредного вещества.

Кроме него, больному необходим витамин В3, который находится в разных злаках, мясе и молоке.

Стадии

Существует 4 стадии стеноза гортани. Каждая из них характеризуется определенными симптомами.

- Слабое нарушение дыхания. Человеку тяжело делать вздох, он глубокий. Выдох, наоборот – резкий. При незначительной физической активности появляется одышка. Данное состояние не требует врачебного вмешательства и проходит после консервативной терапии.

- На 2 степени, дыхание отмечается шумное, даже в спокойном состоянии. Одышка больного мучает регулярно, кожные покровы на лице бледные. Иногда повышается давление из-за умеренного кислородного голодания. В процесс задействуются мышцы плечевого пояса. Ущемление такой стадии считается опасным, требует терапии, но лечится без хирургического вмешательства.

- На 3 фазе происходит серьезное нарушение дыхания. Появляется сильная одышка, она не проходит. Человек вынужден принимать ту позицию, в которой ему удобно дышать. Пульс повышается, снижается давление, наблюдается чрезмерное потоотделение и сильное беспокойство. Требуется срочное вмешательство врачей, возможна операция.

- Терминальная стадия представляет тяжелую опасность для жизни, при отсутствии помощи медиков, возможен летальный исход. Нарушается дыхательный ритм, пульс регулярный, но слабый, кожа приобретает синюшный оттенок. Судорожное состояние развивается быстро, человек теряет сознание, опорожняется кишечник и мочевик. После, происходит смерть. Нужно срочное вмешательство врачей, проводится размер глотки, на анестезию обычно нет времени.

На начальных фазах, клинические проявления связаны с попытками организма реанимировать нормальный уровень кислорода в плазме. На поздних степенях, возникают изменения вследствие тяжелого кислородного голодания.

Общие сведения

Стеноз – это сужение просвета артерий или вен. Под стенозом сердечных сосудов понимают нарушение проходимости коронарных (венечных) артерий, которые обеспечивают кровоснабжение сердечной мышцы.

Благодаря им сердце получает кислород и необходимые питательные вещества. Соответственно, при сужении этих артерий страдает весь организм, так как в условиях недостаточного питания сердце перестает справляться в полной мере со своими функциями.

Возможные причины

Сужение сердечных сосудов может развиться по разным причинам.

К ним относятся:

- атеросклероз;

- ожирение;

- болезни обмена веществ;

- эндокринные заболевания;

- пожилой возраст;

- курение;

- малоподвижный образ жизни;

- врожденные пороки развития;

- васкулит и другие болезни крови и сосудов.

В зависимости от механизма развития сужения коронарных артерий может возникнуть вследствие спазма сосудов, закупорки тромбом или холестериновой бляшкой.

Классификация

В зависимости от того, какие сосуды поражены различают стеноз:

- правой коронарной артерии;

- левой коронарной артерии;

- тандемный (одновременно правой и левой).

Помимо этого, выделяют критический стеноз – при сужении просвета сосуда более, чем на 70%. Это состояние особенно опасно, так как в любой момент может спровоцировать инфаркт миокарда и выраженную сердечную недостаточность (СН).

Рестеноз – развитие повторного стеноза после проведенной операции по шунтированию сосуда. Это осложнение встречается довольно редко при условии соблюдения пациентом всех рекомендаций врача в послеоперационный период.

Основные признаки и симптомы аномального процесса

Течение описываемого сердечного недуга, как правило, сменяется периодом компенсации и декомпенсации. Это значит, что клиническая картина долгий промежуток времени вовсе отсутствует. Позже симптомы приобретают явную выраженность, и их уже тяжело не заметить.

Итак, требуется как можно скорее обратиться к специалисту, если наблюдаются следующие признаки болезни:

Для чего в организме человека нужны витамины группы В?

- одышка при выполнении физических нагрузок, учащенное сердцебиение, скачкообразный пульс, нижние и верхние конечности – отекшие и имеют холодную температуру, наступает быстрая утомляемость, беспокоит сухой кашель, цвет кожи губ – синеватый (митральный тип стеноза);

- частое головокружение (вплоть до обмороков), слабость в мышцах, стенокардические приступы, астма, отечность легких, сильный дискомфорт в области правого подреберья (такое состояние представляет особую опасность в связи с угрозой внезапного смертельного исхода);

- приступы удушья при поражении трехстворчатого вентиля;

- тошнота.

В период декомпенсации пациента также могут беспокоить болевые ощущения в области сердца ноющего, сжимающего и тянущего характера.

Сужение сосудов головного мозга

Симптомы стеноза головного мозга могут разниться в зависимости от местоположения пораженного участка. Медленное сужение сосудов головного мозга проявляется в двигательном расстройстве, нарушении памяти, нарушении в эмоциональной сфере, в частых головных болях и спазмах. Несвоевременная реакция на вышеперечисленные признаки может привести к полной закупорке сосудов.

Стеноз сосудов головного мозга и шеи влияет на работу мозга и приводит к таким последствиям, как:

- нарушенная координация движения;

- эмоциональные расстройства;

- спутанность сознания;

- парез;

- снижение речевой, зрительной или слуховой функции.

Осложнения

Относительный стеноз: симптомы, лечение и операции при стенозе, прогноз – Отделение вертебрологии ЦКБ РАН

Относительный стеноз позвоночного канала – патологическое сужение просвета в нем до 12 мм. В ЦКБ РАН заболевания опорно-двигательного аппарата лечат опытные специалисты, используя терапевтические и физиотерапевтические техники, назначаемые индивидуально в каждом случае после детальной диагностики.

Причины относительного стеноза

В советской медицине было принято считать стеноз «возрастным» заболеванием, так как часто он развивается у пожилых пациентов на фоне возрастных изменений структуры костных и хрящевых тканей.

Однако сегодня стеноз не щадит и молодежь. Сидячий образ жизни или, напротив, чрезмерные физические нагрузки приводят к деформации и сужению позвоночного канала.

Врожденные пороки опорно-двигательного аппарата могут стать причиной развития стеноза даже в детском возрасте.

Симптомы

Относительный стеноз – это начальная стадия стеноза, и ее проявления могут быть следующими:

- После продолжительной нагрузки человек чувствует дискомфорт в спине, слабость в ногах, онемение конечностей. Для относительной формы стеноза свойственно, что эти признаки проходят после отдыха.

- Если задействован корешок нерва, человек будет чувствовать боль. Облегчение происходит при наклоне вперед. Болезненность иррадиирует в ноги.

Относительный стеноз может развиться на любом участке позвоночника. Чаще всего – на поясничном, реже всего – на шейном.

Именно в шейном отделе стеноз проявляется ярче всего, так как на этом участке позвоночный просвет наиболее узкий. Опасность относительного стеноза в шейном отделе чревата развитием серьезного заболевания – миелопатии.

При постоянно высоком тонусе мышц, конечности не могут полноценно функционировать из-за слабости в них.

Диагностика стеноза

- Изучение жалоб пациента.

- Физикальный осмотр.

- Рентгенография.

- Мультиспиральная КТ.

- Миелограмма.

- Магнитно-резонансная томография.

Лечение стеноза позвоночника

Относительный стеноз предпочтительно лечить безоперационными способами.

- Эффективность доказала медикаментозная терапия, физиотерапия.

- Назначаются противовоспалительные препараты, обезболивающие средства, помогают блокады.

- Одним из способов лечения относительного стеноза является введение кортикостероидов эпидурально.

- Параллельно могут быть назначены хондропротекторы – для восстановления хрящей и активизации обменных процессов.

- Если на фоне постоянной боли и ограниченности движения у пациента развивается депрессивное состояние, портится сон, врач может принять решение о назначении антидепрессантов.

В отделении вертебрологии пациента со стенозом позвоночника для облегчения состояния назначаются:

- Курсы массажа;

- Иглорефлексотерапия;

- Упражнения лечебной физкультуры.

Во многих случаях это позволяет снизить боль. Это достигается за счет увеличения подвижности позвоночника. Если терапия и физиотерапия неэффективна, а состояние пациента не дает ему полноценно жить – нарастают тревожные симптомы парезов, дисфункций органов таза и т.д. – необходимо рассмотреть вариант хирургического решения проблемы.

Суть операции в данном случае заключается в том, чтобы освободить нерв, который задавлен компрессией.

В условиях ЦКБ РАН операции по исправлению стеноза проводят различными способами, выбирая наиболее подходящий и безопасный для конкретной ситуации вариант: классический или эндоскопический.

После операции ход выздоровления, скорость восстановления и самочувствие полностью зависит от пациента и точности выполнения им реабилитационных рекомендаций. На начальной стадии реабилитацию лучше проходить под контролем опытного вертебролога.

Возможные осложнения при отсутствии лечения

Относительный стеноз может перейти в абсолютную форму, если фактор, определяющий узость канала не устранить. Отсутствие лечения стеноза может привести к параличу, при этом утрата двигательной функции будет необратимой.

Профилактика

С пациентами, предрасположенными к заболеваниям опорно-двигательного аппарата ввиду наследственности, профессиональной деятельности или других факторов, проводятся беседы по правильным распределениям нагрузки, важности корректной осанки и т.д.

Любые проблемы со спиной требуют немедленного обращения в отделение вертебрологии, к ортопеду или ревматологу – в зависимости от их характера. Запускать болезни опорно-двигательного аппарата крайне опасно, так как их развитие приводит к тяжелым последствиям, невозможности обычных функций и снижению качества жизни.

Записаться на консультацию к вертебрологу

В ЦКБ РАН пациентов консультируют опытные специалисты – травматологи, вертебрологи – которые точно диагностируют стеноз, выявят его причину и помогут справиться с болезнью.

Если состояние тяжелое, определяется возможность оперативного вмешательства.

Запись на прием доступна пациентам из Москвы и регионов, достаточно позвонить по телефону или заполнить онлайн форму, указав удобное время приезда в клинику.

Стеноз: симптомы и лечение

Острый стеноз гортани представляет собой резкое сужение гортани, при котором поступление воздуха в лёгкие значительно затрудняется или становится совершенно невозможным.

В зависимости от степени сужения, происходит или частичное нарушение дыхания, или полная его остановка.

Рубцовый стеноз гортани имеет хроническое течение и возникает преимущественно после ее травмы, которая приводит к рубцеванию тканей. Состояние нарастает постепенно, и лечение чаще всего начинается до того момента, как для жизни больного возникнетугроза.

При своевременном выявлении симптомов и развития патологического процесса удается, даже при острой форме болезни, оказать больному своевременную помощь.

У взрослых симптомы стеноза гортани следующие:

- шумное дыхание;

- затруднение при вдохах и выдохах – особенно ярко эта сложность проявляется на выдохах;

- сбой ритма дыхания;

- дыхание с задействованием плечевого пояса или рук для того, чтобы облегчить прохождение воздуха;

- выраженное западение участков между рёбрами;

- западение ямочек над ключицами;

- охриплость голоса;

- острое чувство страха;

- беспокойство;

- повышенный пульс;

- посинение лица и пальцев, обильный пот, нарушения в работе мочевого пузыря и кишечника – появляются в последней стадии, когда развивается острое кислородное голодание, которое без срочной врачебной помощи приводит к смерти в течение нескольких минут.

При патологии состояние удушья нарастает постепенно в течение некоторого времени. Для сохранения жизни больного важно уже при первых признаках патологии вызвать скорую, а до приезда врачей оказать больному необходимую медицинскую помощь.

Причины

Сужение просвета гортани происходит по таким причинам:

- воспаления гортани;

- ложный или истинный круп;

- острая стадия ларинготрахеобронхита;

- флегмозный ларингит;

- аллергический отёк гортани;

- опухолевый процесс в горле, приводящий к отёку и сужению просвета горла;

- хондромкрихондрит;

- вирусные инфекции, затрагивающие горло;

- тиф;

- сифилис;

- малярия;

- туберкулёз лёгких, особенно в момент приступа кашля.

В редких случаях патологическое состояние может быть спровоцировано попаданием в горло инородного тела и травмой.

Чаще всего патология возникает у недоношенных детей, в течение длительного времени находившихся на аппарате искусственной вентиляции легких, и у лиц, для которых он применялся из-за болезни, в особенности, если трубка его водилась через рот без разреза на трахее.

Степени стеноза гортани

Врачи выделяют 4 стадии стеноза гортани.

- Нарушение дыхания не сильное. Вдох больной делает более глубокий и тяжёлый. Выдох же оказывается резким. Даже от незначительной физической нагрузки развивается одышка. Стеноз гортани 1 степени не требует хирургического лечения и устраняется в большинстве случаев достаточно эффективно.

- На 2 степени стеноза гортани дыхание становится шумным и при этом не только при движениях, но и в состоянии покоя. Одышка постоянная. Кожа на лице достаточно бледная. Нередко отмечается повышенное кровяное давление на фоне умеренного кислородного голодания. При дыхании непроизвольно задействуются мышцы плечевого пояса. Стеноз гортани 2 степени расценивается как опасное состояние, которое требует срочной врачебной помощи, но пока можно обойтись без операции.

- При 3 степени дыхание серьёзно затруднено. Одышка очень сильная, не проходящая. Человек занимает вынужденное положение, в котором дышать становится легче. Дыхание не глубокое и очень частое. На выдохе хорошо слышны свистящие звуки. Пульс продолжает серьёзно повышаться, а давление падает. Отмечается обильное потоотделение и сильное беспокойство у больного. Вмешательство медиков необходимо срочное. Возможно хирургическое лечение.

- Последняя терминальная стадия, при которой, если не оказана незамедлительная врачебная помощь, наступает смерть. У больного нарушен дыхательный ритм, пульс становится слабым, но частым, кожа бледная с синевой. Быстро развивается судорожное состояние и происходит потеря сознания, сопровождающаяся опорожнением мочевого пузыря и кишечника. После этого наступает смерть. Лечение экстренное хирургическое. Разрез гортани проводится в любых условиях и без анестезии, на которую нет времени.

На начальных стадиях патологического состояния, симптоматика связана с усиленными попытками организма восстановить нормальный уровень кислорода в крови. На поздних же стадиях проявляются изменения, которые происходят на фоне тяжёлого кислородного голодания.

Лечение стеноза гортани

Стеноз гортани у взрослых встречается реже, чем у детей, в силу анатомических особенностей строения гортани. Симптоматика патологического состояния вне зависимости от возраста одинаковая.

Лечение острой формы

Острый стеноз гортани, лечение при котором не всегда хирургическое, на 1 и 2 стадии, а иногда и на 3-ей, может быть устранён лекарственными препаратами.Лечение стеноза гортани проводится в стационаре, и применяют следующие средства:

- кортикостероидные противовоспалительные препараты;

- антибиотики;

- антигистаминные средства;

- психотропные средства – если имеет место острое паническое чувство.

При обнаружении в горле инородных предметов их удаляют незамедлительно. Если удушье развилось по причине дифтерии, то больному требуется введение противодифтерийной сыворотки.

Лечение хронической формы

Лечение хронической формы заболевания проводится в зависимости от причин её появления. Если имеют место опухоли, то без их удаления сужение гортани не устранить.

При хронических инфекционных поражениях, после определения возбудителя (для этого требуется взятие мазка из зева), проводится лечение при помощи антибиотиков или противогрибковых препаратов.

Когда имеют место рубцы в гортани, может быть проведено их хирургическое удаление. Если они незначительные и достаточно свежие, то возможна физиотерапия.

- Больной должен находиться под постоянным наблюдением у ЛОР-врача, так как рубцы имеют склонность к увеличению в размерах и уплотнению, от чего просвет гортани будет сужаться.

- Для лиц, страдающих от хронической формы стеноза, ларингит и прочие воспаления горла особенно опасны, так как при них в короткий срок может развиться острая форма патологии.

- Хронический стеноз гортани повышает риск возникновения сердечных заболеваний и гипертонии на фоне постоянного дефицита кислорода в крови.

Неотложная помощь

Острый стеноз, лечение которого начинается с опозданием, с большой долей вероятности окончится летальным исходом. Как только были замечены симптомы нарушения дыхания, необходимо вызвать скорую помощь.

До приезда врачей неотложная помощь при стенозе гортани должна быть оказана срочно.При ней необходимы такие действия:

- дача антигистаминных препаратов, если это возможно – средства не только помогают при отёчности по причине аллергии, но и снимают отёк в целом;

- обеспечение сидячего положения;

- увлажнение воздуха в помещении, для чего развешиваются мокрые простыни;

- ингаляция раствором соды (на 1 литр кипятка берется 1 столовая ложка соды) и одновременно с ней горячая ванночка для ног на 15 минут;

- дача тёплой щелочной воды, если больной может пить.

В экстренных случаях, если развилось острое удушье, ещё до приезда медиков может потребоваться проведение трахеостомии.

Делать это следует, только если иначе невозможно сохранение жизни больного. Обычно медики в такой ситуации помогают, руководя действиями по телефону. Такая первая помощь при стенозе гортани должна проводиться острым ножом или лезвием бритвы.

Отношения взрослых детей и их родителей

Формы стеноза гортани

Патологическое сужение гортани зачастую возникает в качестве осложнения респираторных заболеваний. Поэтому даже бдительные родители не всегда могут вовремя диагностировать стеноз и предотвратить приступы удушья. Клинические проявления болезни во многом зависят от локализации и распространенности стенозирующего явления. В связи с этим выделяют несколько форм стеноза:

- передний – поражение передней стенки гортани; задний – поражение задней стенки гортани;

- протяженный – стенозирующее поражение распространяется не только на гортань, но трахею;