Каждый удар сердца – серия из двух сокращений, молниеносно сменяющих друг друга. Первое сокращение происходит в верхних отделах – предсердиях, второе – в нижних – желудочках.

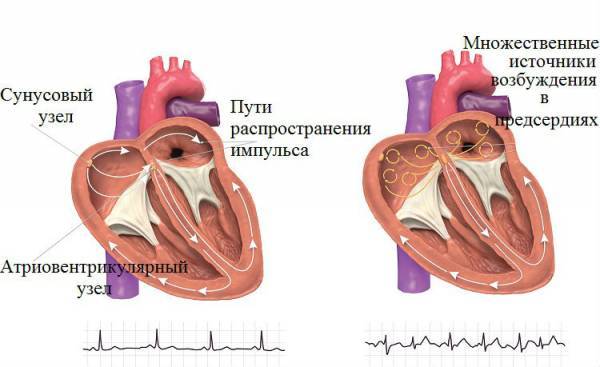

Последовательность и ритмичность сокращений контролируется электрическими импульсами. В нормальных условиях они генерируются в естественном ритмоводителе – синусовом узле в правом предсердии.

Импульс, проходя по верхним отделам сердца, вызывает их сокращение, на очень короткое время он останавливается в атриовентрикулярном (AV) узле, который расположен в верхней части мышечной стенки между двумя желудочками. Эта задержка дает время крови для перехода от предсердий к желудочкам.

Затем импульс движется вниз, создавая второе желудочковое сокращение, которое выталкивает кровь в большой круг кровообращения.

Источник возбуждающих импульсов в норме и при трепетании

Источник возбуждающих импульсов в норме и при трепетании

Чтобы понять, как выглядит трепетание предсердий на ЭКГ, нужно выяснить, что это происходит, когда аномальный генератор сократительных импульсов развивается в толще мышцы правого предсердия, заставляя его сокращаться слишком быстро, около 250–300 ударов в минуту.

Эти быстрые сокращения замедляются, когда они достигают АV узла, но все еще слишком быстры (обычно около 150 ударов в минуту или каждое второе биение предсердий, проходящее через узел АВ к желудочкам).

Этот тип ритма называется тахикардией. Поскольку трепетание начинается от предсердия, оно называется суправентрикулярной (над желудочками) тахикардией.

Главная опасность трепетания предсердий заключается в том, что сердце прокачивает малый объем крови, если бьется слишком быстро. Жизненно важные органы, такие как сердечная мышца и мозг, получают недостаточное количество кислорода и питательных веществ, что приводит к сбою в их работе.

Если трепетание предсердий – приходящее явление, то оно называется пароксизмальным и обычно длится несколько часов или дней. Менее часто это состояние является более или менее неизменным и известно как постоянное трепетание предсердий.

Традиционно для сердечных заболеваний у мужчин эта патология встречается в 2 раза чаще, чем у женщин, и увеличивается до 5 раз в группе старшего возраста. Наиболее часто сочетается со структурной патологией в сердечной мышце.

Основные причины изменения ритма:

Также можете почитать: Формы мерцательной аритмии

Формы мерцательной аритмии

- различные формы ишемической болезни сердца,

- последствия кардиологических операций,

- хронические заболевания легких,

- тиреотоксикоз,

- перикардит,

- ревматическая болезнь,

- артериальная гипертензия,

- дисфункция синусного узла,

- кардиосклероз.

Виды

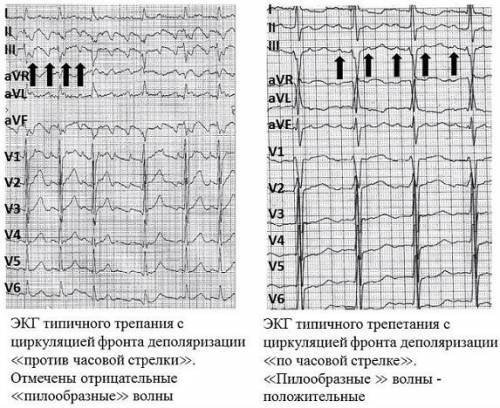

Трепетание предсердий на ЭКГ может иметь типичный и атипичный вариант.

Типичное трепетание спровоцировано прохождением возбуждающего импульса по правому предсердию вокруг трехстворчатого клапана. Оно может проходить с активацией перегородки разделяющей предсердия (направленность импульса по часовой стрелке) и с противоположной активацией структур предсердной перегородки – против часовой стрелки.

Нетипичное проходит по левому предсердию по периметру митрального клапана и вокруг легочных вен. Этот вид аритмии встречается намного реже, и, как правило, является следствием хирургической операции на сердце или же радиочастотного метода лечения опухоли.

По способности сохранять определенный ритм, трепетания можно разделить на ритмичные и нерегулярные.

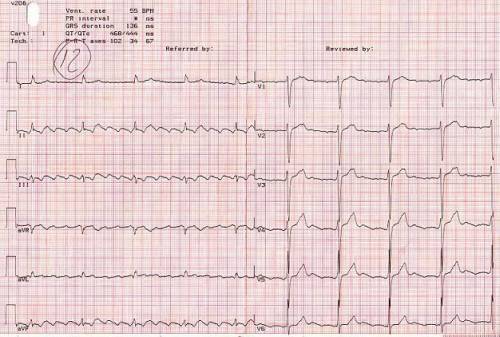

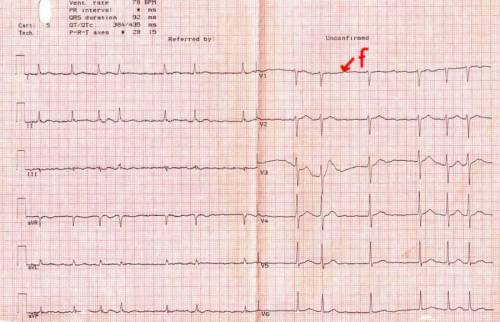

Трепетание предсердий в соотношении 4:1, каждая четвертая волна проводится на нижние отделы сердца. Пиков Р нет, вместо них записываются пилообразные волны трепетания F. Интервалы R-R одинаковые, ритмичность сохранена

Трепетание предсердий в соотношении 4:1, каждая четвертая волна проводится на нижние отделы сердца. Пиков Р нет, вместо них записываются пилообразные волны трепетания F. Интервалы R-R одинаковые, ритмичность сохранена

Регулярность выражается в наступлении сокращения нижних отделов, к примеру, после каждого четвертого сокращения верхних. Сокращения желудочков ритмичны, благодаря тому, что антриовентрикулярный узел способен блокировать чрезмерные сокращения предсердий, примерно в соотношении 2:1, 3:1. При этом интервал F-R остается одинаковым на всем протяжении кардиограммы.

Пример нерегулярного ритма, обусловленного изменением степени АV блокады. Проводиться каждый второй или третий возбуждающий сигнал

Пример нерегулярного ритма, обусловленного изменением степени АV блокады. Проводиться каждый второй или третий возбуждающий сигнал

Отсутствие ритмичности возникает, когда импульс из предсердий проникает в желудочки с перебоем, постоянно меняется соотношение AV- блокады. Сокращения в нижних камерах сердца неритмичны, и на ЭКГ можно увидеть интервал F-R различной продолжительности.

Г. Ф. Ланг предложил обозначить нерегулярные сокращения как «мерцательная аритмия».

Субъективные ощущения

При возникновении такого вида нарушения ритма пациенты обычно отмечают:

- ощущение сердцебиения,

- одышку,

- общую слабость,

- боли в грудной клетке,

- невозможность выполнять физические упражнения.

Снижение выброса крови сердцем также обуславливает и более серьезные симптомы – резкое снижение давления, головокружение, потеря сознания и остановку сердца вследствие чрезвычайно частого сокращения предсердий. Основной угрозой становиться возможность трансформации трепетания предсердий в желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков.

Дифференциальная диагностика

Трепетания предсердий следует отличать от других видов тахикардий – справентрикулярной, предсердной и внутрипредсердной тахикардии, постоянно-рецидивирующей с источником в АV-соединении.

Верным способом диагностики является электрокардиография электрической активности сердца в 12-ти отведениях.

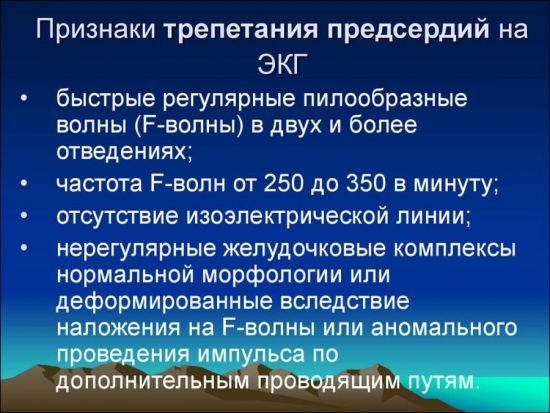

Трепетание предсердий

Самым главным признаком является то, что источник электрического импульса, запускающего сокращение структур сердца находиться не в синусовом узле. Он может быть в стенке предсердий или желудочка. Импульсы возникают неритмично, с высокой частотой, перебивая синусовый ритм. Но ЭКГ это проявляется отсутствием зубца Р.

На кардиограмме фиксируются так называемые «пилообразные» волны, имеющие обозначение «р». Они имеют характерный вид с постепенным зубчатым подъемом и резким спадом. Говоря о высокой частоте трепетаний, подразумевают от 250 сокращений в минуту, против обычных 60–90 раз.

Частота нетипичных волн возбуждения не позволяет нормальному импульсу из синусового узла «пробиться» к сердечной мышце, это состояние называется атриовентрикулярной АV-блокадой.

Однако электрические волны трепетания до нижних камер сердца доходят по обычным путям проводящей системы желудочков. На кардиограмме комплекс QRS, характеризующий электрическую деятельность желудочков выглядит типично, без патологических изменений.

На экг трепетание предсердий типичного вида против хода часовой стрелки имеет отрицательную волну F (fibrillation).

На ЭКГ трепетание предсердий типичного вида против хода часовой стрелки имеет отрицательную волну F (fibrillation)

На ЭКГ трепетание предсердий типичного вида против хода часовой стрелки имеет отрицательную волну F (fibrillation)

Это графическое отображение одновременной активации межпредсердной перегородки снизу кверху. Также все положительные комплексы, характеризующие предсердную электрическую активность, сильно уменьшены.

Трепетание предсердий в направлении по часовой стрелке имеет положительную направленность волн и по величине соотносимы с отрицательной волной F.

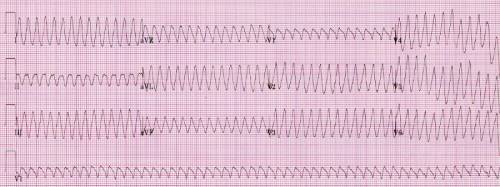

Трепетание желудочков

Высокочастотные сокращения, перекинувшиеся на нижние камеры сердца – прямая угроза жизни. Необходимо точно знать признаки трепетания желудочков на ЭКГ.

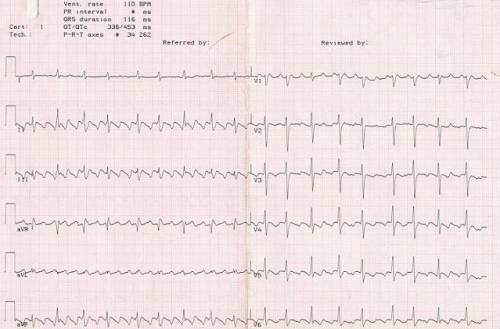

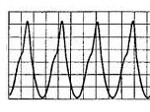

Характерный вид кардиограммы трепетания желудочков – непрерывная волнообразная линия

Характерный вид кардиограммы трепетания желудочков – непрерывная волнообразная линия

Отсутствие выраженного комплекса QRS, сегмента ST и пика Т формирует монофазные кривые, а изоэлектрическая линия отсутствует. Волны при трепетании желудочков однообразны и схожи между собой по форме, их амплитуда зависит от частоты сокращений. Большая частота трепетания уменьшает их амплитуду, комплексы очень широкие.

В среднем эти показатели находятся в диапазоне 150–300 раз в минуту, когда эта цифра приближается к 400, то имеет место мерцание – фибрилляция желудочков – состояние клинической смерти.

Регулярное отслеживание деятельности сердца с помощью ЭКГ поможет выявить данную патологию и вовремя начать лечение под руководством кардиолога.

Трепетание предсердий на ЭКГ

Трепетание предсердий относится к комплексу заболеваний сердца, характеризующемуся нарушением сократительной деятельности, сбоем ритмичности и частоты ударов (аритмиям). Сердечные сокращения не контролируются нервными клетками головного мозга. Сократительный импульс берет свое начало в правом предсердии, генерируясь в синусовом узле.

В предсердиях (верхних отделах органа) происходит первое сокращение, следуя дальше, импульс задерживается в области атриовентрикулярного узла (AV). В это время кровь переходит к сердечным желудочкам и совершается второе сокращение.

В совокупности два сокращения создают один сердечный удар. Импульсы, возникающие вне синусного узла, не достигают AV- узла с первого раза либо сам узел не в состоянии пропустить повышенное количество импульсов.

В этом случае, они проходят в предсердии несколько кругов.

Ткани, которые должны в этот момент находиться в состоянии покоя, вовлекаются в сократительный процесс, что провоцирует учащенные предсердечные сокращения (свыше 200 уд./мин.).

При этом ритмичность сокращений не нарушается.

Диагностируется трепетание предсердий на ЭКГ при аускультации (выслушивании медицинским стетоскопом), дифференцировать синдром от других подобных патологий затруднительно.

Причины трепетания предсердий (ТП)

По гендерно-возрастной принадлежности наибольшему риску развития ТП подвержены мужчины в возрасте 55+. В большинстве случаев трепетание предсердий развивается на фоне имеющихся функциональных отклонений сердечной деятельности. Причины могут быть следующие:

- врожденный или приобретенный дефект структуры органа (порок);

- ИБС (ишемическая болезнь);

- постинфарктное состояние;

- атеросклероз;

- воспалительное поражение сердца и его серозной оболочки (миокардит и перикардит);

- гипертоническая болезнь;

- хроническое воспаление соединительной сердечной ткани (ревматизм);

- разрастание соединительной ткани в миокарде (кардиосклероз).

Трепетание предсердий может быть побочным эффектом после перенесенных кардиографических операций.

К другим факторам, которые способствуют возникновению и развитию ТП относятся: сбои в работе эндокринной системы (в том числе, сахарный диабет, гипер- и гипотериоз), кратковременные остановки дыхания во время сна (синдром апноэ), дефицит калия в организме (гипокалиемия), тяжелое алкогольное отравление.

ТП может сопровождать сердечную декомпенсацию и тромбоэмболию легочной артерии.

Нарушение данного вида чаще всего носит приступообразный характер (пароксизмальная тахикардия). Угроза здоровью, во время приступов, состоит в дефицитном снабжении миокарда и мозга кислородом.

Это происходит оттого, что при учащенном сердцебиении прокачивается недостаточный объем крови для полноценной работы органов.

Приступы интенсивных сокращений отличаются неожиданным появлением, а также внезапным исчезновением.

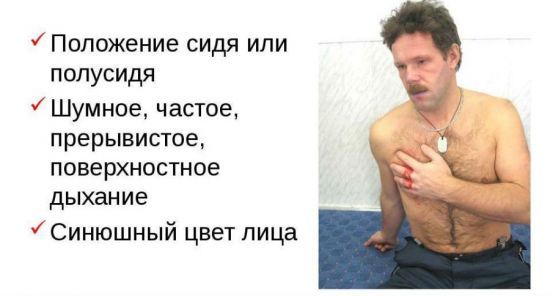

Признаки дыхательной недостаточности, которые человек испытывает при пароксизме ТП

Признаки дыхательной недостаточности, которые человек испытывает при пароксизме ТП

При этом больному не всегда требуется медикаментозная помощь. Пароксизмальные явления имеют тенденцию прекращаться самопроизвольно. Временной интервал единичного функционального сбоя (пароксизма) может измеряться как минутами, так и днями.

Во время приступа человек ощущает следующие симптомы:

- тяжесть, болезненные ощущения в области груди и загрудинного пространства;

- затрудненное дыхание (одышка);

- характерное учащение пульса (аритмия);

- головокружение;

- падение артериального давления;

- упадок сил, неспособность к физической активности.

Нарушение процессов реполяризации на ЭКГ

Проявление приступов не имеет стабильности, может колебаться от ежедневных до ежегодных.

Пароксизмы обычно провоцируют употребление спиртных напитков, никотиновая зависимость, переизбыток кофеина, нервно-эмоциональные перегрузки, чрезмерное физическое напряжение, дисфункция кишечника.

Поводом для ускорения сокращений сердца становиться метеозависимость пациента. В жаркую погоду приступы возникают чаще.

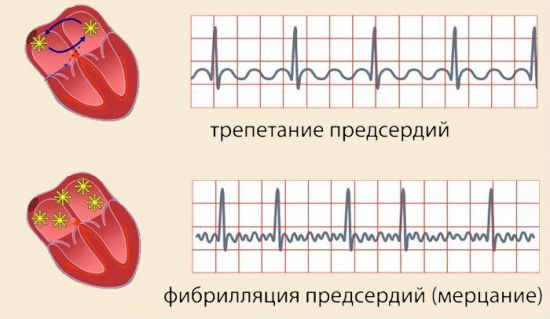

Трепетания предсердий может предшествовать развитию мерцательной аритмии. Основное отличие двух патологий заключается в стабильной или беспорядочной ритмичности.

При фибрилляции предсердий (другое название мерцательной аритмии) режим сокращений учащается до 300-400 уд./мин., не имея при этом стабильного ритма.

Симптоматические признаки фибрилляции и трепетания предсердий практически идентичные.

Правильно диагностировать синдром можно только посредством электрокардиографического обследования (ЭКГ).

Электрокардиограмма представляет собой графическое изображение работы сердца, полученное в результате преобразования электрокардиографом сердечных импульсов за определенный временной интервал.

Время отмечается на горизонтальной линии графика, частота и глубина изменений сердечной деятельности соответствуют вертикальным углам (зубцам, имеющим обозначение латинскими буквами Q, R, S, Р, Т, U ).

Диагностировать патологию можно только специалист

Диагностировать патологию можно только специалист

Направление тока к активному электроду обозначает зубец (+), удаление – зубец (-). На графике положительные зубцы расположены кверху от горизонтальной линии, отрицательные – направлены вниз.

За уровень деполяризации (или возбуждения) в предсердиях, на графике отвечает зубец Р. Время прохождения деполяризации фиксируется интервалом PQ (от зубца Р до зубца Q).

Поскольку, трепетание перебивает основной сократительный импульс, на ЭКГ зубец Р не отображается, а место синусового ритма занимают зубчатые F-волны, частота которых достигает до 250–300.

Они характеризуются низкой амплитудой колебаний, равномерностью, последовательным подъемом и внезапным спадом. Яркое выделение волн наблюдается в отведениях: V1 и V2 (отображают правый желудочек), I и II стандартные отведения (визуализируют переднюю и заднюю сердечные стенки, соответственно). Кроме того, отрезок или интервал прямой изоэлектрической линии не определяется.

Изменение кардиограммы при ТП может быть представлено наличием функциональной атриовентрикулярной блокады первой степени, когда отмечается интервал PQ продолжительностью более 200 мс. Это отображает максимальную способность AV-узла к проведению импульсов. Обычно это соотношение 2:1, 3:1, 4:1.

То есть каждый второй, третий или четвертый импульс. При перечисленных изменениях должен сохраняться стабильный сердечный ритм и форма сегмента QRSТ (эти зубцы отражают состояние сердечных желудочков). Если происходит нарушение ритма, скорее всего, будет определена фибрилляция предсердий на ЭКГ.

Дополнительное обследование

Поскольку симптомы трепетания и мерцания довольно схожи между собой, то при возникновении сомнений в постановке диагноза, кардиолог назначает дополнительное обследование при помощи суточного Холтер мониторинга. Это вид кардиограммы, которая фиксирует работу миокарда на протяжении 24 часов (при необходимости интервал может быть увеличен до нескольких суток).

Специальный аппарат, небольшого размера, закрепляется на теле пациента и регистрирует сердечную деятельность, как обычная кардиограмма.

При этом больной живет в повседневном режиме, включающем физическую нагрузку и спокойное состояние (сон, отдых). Для точности исследования пациент записывает все выполненные действия в специальный протокол.

Как один из вариантов дополнительной диагностики, может быть проведена эхокардиография (УЗИ сердца).

Видовая классификация ТП

Различие видов трепетаний базируется на круговой циркуляции импульса в предсердии до того, как пройти атриовентрикулярный узел (AV). Классифицируют два основных вида:

- Типичный вид. Характеризуется классическим прохождением импульсной волны в правом предсердии по ходу часовой стрелки либо в обратном направлении. Этот вид имеет название истмусзависимое, и поддается ликвидации с помощью хирургической операции по стабилизации работы сердца – абляции (криоабляция – замораживание участка сердца, пропускающего лишние импульсы, РЧА или радиочастотная абляция – формирование искусственного рубца для блокировки импульса с помощью техники прижигания).

- Истмуснезависимый вид или нетипичный. В данном варианте импульсная волна циркулирует не по классическому кругу в левом и правом предсердии. При этом частота трепетаний может увеличиваться в два раза.

Схематичное сравнение трепетаний и мерцаний предсердий

Схематичное сравнение трепетаний и мерцаний предсердий

Форма трепетаний, приступообразная (пароксизмальная) или хроническая, не зависит от видовой принадлежности.

Когда сердечная патология (ТП) приобретает хронический характер, это может стать угрозой ишемического некроза миокарда (инфаркта), развитием сердечной декомпенсации или полным прекращением сердечной деятельности (остановка сердца). К наиболее частым осложнениям, которые вызывает ТП, относятся:

- фибрилляция (мерцание) предсердий;

- ТЖ (трепетание желудочков);

- ФЖ (фибрилляция желудочков).

Последняя считается наиболее опасной. В отличие от ТП, когда движения импульса является правильно-круговым, при ФЖ отсутствует четкий ритм, волна мечется беспорядочно, а число сокращений может увеличиваться до 500 уд./мин. Фибрилляция желудочков на ЭКГ определяется мгновенно, поскольку характеризуется полным отсутствием зубцов, интервалов и комплексов.

Если графическая волна превышает 50 мм, это указывает на крупноволновое мерцание, грозящее парализацией сердечной деятельности. Прогноз при ТП не отличается оптимистичностью.

Синдром в любое время может перейти в более опасную патологию. Пациент с подобным диагнозом должен быть обязательно поставлен на учет у кардиолога.

Электрокардиографическое обследование показано не реже одного раза в квартал.

Трепетание желудочков

Трепетание желудочков — желудочковая тахиаритмия с правильным частым (до 200-300 в мин.) ритмом. Трепетание желудочков сопровождается падением артериального давления, потерей сознания, бледностью или диффузным цианозом кожных покровов, агональным дыханием, судорогами, расширением зрачков и может стать причиной внезапной коронарной смерти. Диагноз трепетания желудочков устанавливается на основании клинических и электрокардиографических данных. Неотложная помощь при трепетании желудочков заключается в немедленном проведении дефибрилляции и сердечно-легочной реанимации.

Трепетание желудочков — дезорганизованная электрическая активность миокарда, при которой происходит частое и ритмичное сокращение желудочков с частотой свыше 200 в минуту. Трепетание желудочков может переходить в мерцание (фибрилляцию) – частую (до 500 в мин.), но нерегулярную и беспорядочную деятельность желудочков.

В кардиологии трепетание и фибрилляция желудочков относятся к числу опасных аритмий, приводящих к неэффективности гемодинамики и служащих наиболее частой причиной, так называемой аритмической смерти. Согласно эпидемиологическим данным, трепетание и фибрилляция желудочков обычно возникают у лиц в возрасте 45-75 лет, при этом у мужчин в 3 раза чаще, чем у женщин.

Фибрилляция желудочков выступает причиной внезапной сердечной смерти в 75%-80% случаев.

Трепетание желудочков

Трепетание и фибрилляция желудочков могут развиваться как на фоне заболеваний сердца, так и при различной экстракардиальной патологии.

Чаще всего трепетанием и фибрилляцией желудочков осложняется тяжелое органическое поражение миокарда при ИБС (остром инфаркте миокарда, постинфарктном кардиосклерозе), аневризме сердца, миокардите, гипертрофической или дилатационной кардиомиопатии, синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта, клапанных пороках сердца (стенозе устья аорты, пролапсе митрального клапана).

Более редкими причинами развития трепетания желудочков выступают интоксикация сердечными гликозидами, нарушения электролитного баланса, высокий уровень катехоламинов в крови, электротравма, ранения грудной клетки, контузия сердца, гипоксия и ацидоз, гипотермия.

Некоторые лекарственные препараты (симпатомиметики, барбитураты, наркотические анальгетики, антиаритмические средства и др.) в качестве побочного действия могут вызывать желудочковую тахикардию.

Иногда трепетание и мерцание желудочков возникают при проведении кардиохирургических процедур – коронарографии, электрической кардиоверсии и дефибрилляции.

Развитие трепетания желудочков связано с механизмом re-entry – круговой циркуляцией волны возбуждения по миокарду желудочков, приводящей к их частому и ритмичному сокращению в отсутствие диастолического интервала. Петля re-entry может располагаться по периметру зоны инфаркта или участка аневризмы желудочка.

В патогенезе фибрилляции желудочков основная роль принадлежит множественным беспорядочным волнам re-entry, приводящим к сокращению отдельных миокардиальных волокон при отсутствии сокращения желудочков целиком. Причиной этого служит электрофизиологическая неоднородность миокарда, когда в одно время различные участки желудочков находятся в периодах деполяризации и реполяризации.

Трепетание и фибрилляция желудочков чаще всего запускаются желудочковой или наджелудочковой экстрасистолией. Механизм re-entry также может инициировать и поддерживать трепетание предсердий, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, предсердную и желудочковую тахикардию, мерцание предсердий.

При развитии трепетания и мерцания желудочков быстро снижается и становится равным нулю ударный объем сердца, что приводит к немедленному прекращению кровообращения. Пароксизмальное трепетание или фибрилляция желудочков сопровождается обмороком, а постоянная форма тахиаритмии – клинической, а затем и биологической смертью.

В своем развитии трепетание и мерцание желудочков проходят 4 стадии:

I — тахисистолическая стадия (трепетания желудочков). Продолжается 1-2 сек., характеризуется частыми, координированными сокращениями сердца, что соответствует 3—6 желудочковым комплексам с резкими высокоамплитудными колебаниями на ЭКГ.

II — судорожная стадия. Продолжается от 15 до 50 сек.; в это время отмечаются частые, нерегулярные локальные сокращения миокарда. Электрокардиографическая картина характеризуется высоковольтными волнами различной величины и амплитуды.

III — стадия мерцания желудочков. Длится от 2 до 3 минут и сопровождается множеством нерегулярных сокращений отдельных участков миокарда различной частоты.

IV — стадия атонии. Развивается через 2-5 мин. после начала мерцания желудочков. Характеризуется мелкими, нерегулярными волнами сокращений, увеличением числа несокращающихся участков. На ЭКГ регистрируются нерегулярные волны с постепенно уменьшающейся амплитудой.

По варианту клинического течения различают пароксизмальную и постоянную форму трепетания и мерцания желудочков. Пароксизмы трепетания или мерцания могут быть рецидивирующими — повторяющимися несколько раз в сутки.

Проявления трепетания и фибрилляции желудочков фактически соответствуют клинической смерти. При трепетании желудочков короткое время может сохраняться низкий сердечный выброс, артериальная гипотония и сознание. В редких случаях трепетание желудочков заканчивается спонтанным восстановлением синусового ритма; чаще неустойчивый ритм переходит в фибрилляцию желудочков.

Трепетание и фибрилляция желудочков сопровождаются остановкой кровообращения, потерей сознания, исчезновением пульса на сонных и бедренных артериях, агональным дыханием, резкой бледностью или диффузным цианозом кожных покровов.

Зрачки расширяются, их реакция на свет отсутствует. Могут возникнуть тонические судороги, непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

Если в течение 4-5 ближайших минут эффективный сердечный ритм не будет восстановлен, наступают необратимые изменения в ЦНС и других органах.

Самым неблагоприятным исходом трепетания и фибрилляции желудочков является смерть.

Осложнениями, связанными с проведением сердечно-легочной реанимации могут служить аспирационная пневмония, ранение легкого при переломе ребер, пневмоторакс, гемоторакс, ожоги кожи.

В постреанимационным периоде нередко возникают различные аритмии, аноксическая (гипоксическая, ишемическая) энцефалопатия, дисфункция миокарда, обусловленная реперфузионным синдромом.

Распознать трепетание и мерцание желудочков позволяют клинические и электрокардиографические данные. ЭКГ-картина при трепетании желудочков характеризуется регулярными, ритмическими волнами практически одинаковой амплитуды и формы, напоминающими синусоидную кривую с частотой 200—300 в мин.; отсутствием изоэлектрической линии между волнами; отсутствием зубцов Р и Т.

В случае фибрилляция желудочков регистрируются непрерывно меняющие форму, длительность, высоту и направление волны с частотой 300-400 в мин., отсутствие изоэлектрической линии между ними. Трепетание и мерцание желудочков следует дифференцировать от массивной ТЭЛА, тампонады сердца, пароксизмальной желудочковой тахикардии и наджелудочковых аритмий.

При развитии трепетания или фибрилляции желудочков необходимо немедленное оказание реанимационной помощи, направленной на восстановление синусового ритма.

Первичная реанимация может включать нанесение прекардиального удара или выполнение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Основными компонентами специализированной сердечно-легочной реанимации являются проведение электрической дефибрилляции сердца и ИВЛ.

Одновременно с реанимационными мероприятиями производится внутривенное введение растворов адреналина, атропина, гидрокарбоната натрия, лидокаина, прокаинамида, амиодарона, магния сульфата.

Наряду с этим производят повторную электрическую дефибрилляцию с увеличением энергии после каждой серии разрядов (от 200 до 400 Дж).

При рецидивах трепетания и фибрилляции желудочков, обусловленных полной атриовентрикулярной блокадой сердца, прибегают к временной эндокардиальной стимуляции желудочков с частотой ритма, превышающей их собственную частоту.

Реанимационные мероприятия прекращаются в том случае, если в течение 30 минут у больного не восстанавливается спонтанное дыхание, сердечная деятельность, сознание, отсутствует реакция зрачков на свет.

После успешно проведенной реанимации для дальнейшего наблюдения пациента переводят в ОРИТ.

В дальнейшем лечащим кардиологом принимается решение о необходимости имплантации двухкамерного кардиостимулятора или кардиовертер-дефибриллятора.

Исход трепетания и фибрилляции желудочков зависит от времени и эффективности реанимационных мероприятий. При своевременности и адекватности сердечно-легочной реанимации выживаемость составляет 70%.

В случае остановки кровообращения более чем на 4 минуты развиваются необратимые изменения в центральной нервной системе.

В ближайшем постреанимационном периоде основной причиной летального исхода служит гипоксическая энцефалопатия.

Профилактика трепетания и фибрилляции желудочков заключается в контроле течения первичных заболеваний, тщательной оценке возможных факторов риска, назначении антиаритмических препаратов, имплантации кардиовертер-дефибриллятора.

Трепетание и мерцание (фибрилляция) желудочков

Сердечно-легочную реанимацию на специализированном этапе начинают с электрической дефибрилляции, которую осуществляют электрическим разрядом с энергией 200 Дж.

Лучше наносить разряд после предварительного ЭКГ-подтверждения фибрилляции желудочков. Если клиническая картина не вызывает серьезных сомнений, пульс на крупных артериях не определяется и есть возможность выполнить дефибрилляцию в течение 30секунд, не теряя времени на диагностические мероприятия, то ее проводят проводят вслепую, без предварительной оценки сердечного ритма по данным ЭКГ.

Концепция о важности возможно более ранней электроимпульсной терапии основывается на следующих фактах:

- На долю фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии, сопровождающейся исчезновением пульса, приходится подавляющее большинство (не менее 80 %) случаев внезапной остановки кровообращения у взрослых.

- Фибрилляция желудочков у человека не может прекратиться спонтанно, а купируется лишь с помощью электрической дефибрилляции. Электрическая дефибрилля является также наиболее действенным методом восстановления синусового или другого гемодинамически эффективного суправентрикуляриого ритма и при желудочковой тахикардии.

- Эффективность дефибрилляции с течением времени быстро снижается. По имеющимся данным, вероятность успеха реанимации с каждой минутой, прошедшей от момента наступления клинической смерти, уменьшается на 7—10 %. Это обусловлено переходом крупноволновой фибрилляции желудочков в мелковолновую фибрилляцию и асистолию, которые сопряжены со значительно худшим прогнозом.

- Дефибриллятором дожны быть оснащены все бригады скорой помощи и все подразделения медицинских учреждений, а владеть этим методом реанимации должны все медработники.

- Подробнее: Кардиоверсия-дефибрилляция (электроимпульсная терапия — ЭИТ) .

- При трепетаниях и фибрилляции желудочков после нанесения разряда сразу или через непродолжительный период быстро сменяющихся постконверсионных аритмий может восстановиться сердечный ритм.

Если фибрилляция желудочков сохраняется, то немедленно повторяют разряд с энергией 300 Дж. При отсутствии эффекта следующую дефибрилляцию проводят разрядом максимальной энергии (360 Дж).

Если после этого на ЭКГ регистрируется изолиния продолжительностью более 1 стандартного интервала, что может быть обусловлено электрическим или механическим оглушением, необходимо продолжить сердечно-легочную реанимацию в течение 1 минуты, после чего вновь оценить ритм.

- В случаях сохранения фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии для обеспечения оптимальной вентиляции легких производят интубацию трахеи и налаживают доступ к центральной — яремной либо подключичной — или периферической вене, через которую вводят в виде болюса 1 мг адреналина гидрохлорида.

- Эффективность адреналина гидрохлорида при сердечно-легочной реанимации обусловлена его способностью предупреждать коллабирование сонных артерий и повышать АД в целом как во время надавливания на грудину, так и в период диастолы, а также вызывать централизацию кровотока путем спазма артерий органов брюшной полости и почек.

- Возможность дальнейшего улучшения результатов реанимации у людей при использовании более высоких, чем 1 мг, доз адреналина гидрохлорида в плацебо-контролируемых исследованиях пока не подтвердилась; однако в сложных случаях прибегают к повторным введениям Адреналина гидрохлорида по 1 мг каждые 3-5 минут проведения сердечно-легочной реанимации.

- Все лекарственные средства при сердечно-легочной реанимации вводятся в/в быстро.

- При использовании периферической вены препараты смешиваются с 20 мл изотонического раствора Натрия хлорида.

- При отсутствии венозного доступа адреналин (а также атропин , лидокаин ) могут вводиться в трахею в удвоенной дозе в 10 мл изотонического раствора.

- Внутрисердечные инъекции (тонкой иглой при строгом соблюдении техники введения и контроле) допустимы только в исключительных случаях, при абсолютной невозможности использовать другие пути введения.

При сохранении фибрилляции желудочков после двух серий разрядов очередной разряд энергией 360 Дж осуществляют через 1 минуту после введения Лидокаина в дозе 1,5 мг/кг. Если фибрилляция желудочков сохраняется, то введение Лидокаина в той же дозе и разряд энергии 360 Дж повторяют.

При отрицательном результате можно попытаться провести дефибрилляцию после введения Орнида в дозе 5 мг/кг, затем 10 мг/кг или после введения Новокаинамида 1000 мг. При неэффективности или отсутствии данных препаратов перед нанесением очередного разряда используют Амиодарон 300-450 мг и Магния сульфат 2 г.

Натрия гидрокарбонат применяют только по специальным показаниям. К ним относятся предшествующие тяжелый метаболический ацидоз и гиперкалиемия, а также отравление трициклическими антидепрессантами и барбитуратами .

Необходимое количество препарата (ммоль) рассчитывают, умножив 0,3 на дефицит оснований (моль/л) и на массу тела (кг). Половину рассчитанной дозы вводят в/в струйно, вторую половину – капельно, стремясь снизить дефицит оснований до 5 ммоль/л при значении рН крови 7.3-7.5.

При внебольничной внезапной остановке сердца к применению натрия гидрокарбоната прибегают лишь при длительной сердечно-легочной реанимации, при безуспешности дефибрилляции, адекватной искусственной вентиляции легких, введения Адреналина гидрохлорида и антиаритмических препаратов. Натрия гидрокарбонат вводят сначала в дозе 1 ммоль/кг, а затем по 0,5 ммоль/кг через каждые 10 минут сердечно-легочной реанимации. Применение Натрия гидрокарбоната допустимо только у пациентов с эффективной искусственной вентиляцией легких.

- Препараты кальция при сердечно-легочной реанимации противопоказаны; их применяют только у больных с исходной гиперкалиемией, например при хронической почечной недостаточности или передозировке антагонистов кальция .

- На том или ином этапе реанимации фибрилляция желудочков может перейти в идиовентрикулярный ритм и (или) асистолию .

- Прекращение реанимационных мероприятий возможно, если в течение 30 минут нет признаков их эффективности: отсутствует сознание, спонтанное дыхание, электрическая активность сердца, максимально расширены зрачки без реакции на свет.

- После успешной реанимации больных необходимо госпитализировать в блок или отделение интенсивного наблюдения и лечения.

Трепетание предсердий

Нарушение ритма сердца, при котором число предсердных сокращений составляет в среднем 300 раз минуту, называется трепетанием предсердий. Важное отличие патологии от других аритмий — сохраняется синусовый ритм.

В связи с растущим распространением сердечно-сосудистых заболеваний, их “омоложением” (то есть увеличении количества проявлений в молодом возрасте) стоит знать, чем опасно трепетание предсердий и какую помощь больному человеку оказывает современная медицина.

Трепетание предсердий относится к вторичным патологиям, то есть заболеваниям, развившимся на фоне других нарушений.

Чаще всего проявляется в пароксизмальной форме, когда человек может не ощущать приступа или предъявляет жалобы на дискомфортное состояние. Существуют затяжные пароксизмы, длящиеся сутками и даже неделями.

Трепетание может чередоваться с мерцанием предсердий, что усложняет клиническое течение болезни.

Увеличение числа сердечных сокращений влияет на выраженность симптоматики, которая зачастую связана с гемодинамическими расстройствами.

При легкой степени тяжести болезни восстановление нормального ритма происходит самостоятельно.

В тяжелых случаях сопровождающая расстройство патология не позволяет сердцу справиться со своими задачами, что становится причиной оказания медицинской помощи.

Важно отметить, что если при других нарушениях ритма антиаритмические препараты помогают, то при трепетании предсердий нередко показано кардиохирургическое вмешательство.

Видео: Мерцательная аритмия. Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий — близнецы братья. Кошкина Е В

Описание трепетания предсердий

Трепетание предсердий (ТП) относится к наджелудочковым тахикардиям, при которых патологическое возбуждение происходит из очага, расположенного в предсердиях. В результате ритм остается правильный, но увеличивается его частота от 200 до 400 ударов в минуту. Желудочки сокращаются не так часто, как предсердия, поскольку к ним не всегда доходит импульсная волна возбуждения.

Здоровое сердце в норме возбуждается регулярно и упорядочено. Сигнал поступает из синусового узла, расположенного в правом предсердии, сначала в левое предсердие, а после через атриовентрикулярный узел в желудочки.

Проводимость АВ-узла в несколько раз ниже, по сравнению с синусовым, что необходимо для поочередного сокращения сначала предсердий, а затем желудочков.

Таким образом кровь наполняет сначала верхние отделы сердца (предсердия), а затем при их расслаблении переходит в нижние (желудочки) и поступает в малый и большой круг кровообращения.

Развитие трепетания предсердий связано с нарушением проведения электрического импульса, что отражается на количестве сокращений верхних отделов сердца.

Если в норме оно составляет 60-90 раз в минуту, то при трепетании — 200-400 раз в минуту.

При этом АВ-узел не способен пропустить столько импульсов, поэтому их количество, достигших желудочки, в два, три и более раз меньше. Соответственно желудочки сокращаются 75-150 раз в минуту.

Больные WPW-синдромом (врожденная патология сердца) несколько сложнее переносят ТП, которое часто переходит в трепетание желудочков из-за присутствия патологического пучка Кента. По нему проводится импульс быстрее, чем по АВ-узлу, что грозит фибрилляцией желудочков.

Симптомы трепетания предсердий

Для заболевания характерны общие признаки, возникающие при многих сердечно-сосудистых заболеваниях:

- сердцебиение учащено;

- “перебои” сердечной деятельности, ощущения “замирания” и “переворачивания” сердца;

- сердечная недостаточность проявляется слабостью, одышкой, частым мочеиспусканием.

При трепетании предсердий сохраняется синусовый ритм, который является правильным и ритмичным, что отличает данную патологию от фибрилляции предсердий.

Пульсация вен — еще один характерный признак трепетания предсердий. При ее определении видна разница с сердечными сокращениями, которая заключается в преувеличении частоты пульсации вен в два-три раза.

Клинически неблагоприятным считается трепетание предсердий в случае соотношения частоты сокращений предсердий и желудочков 1:1. Такой вариант очень опасный из-за высокого риска развития фибрилляции желудочков.

Причины появления трепетания предсердий

В основном связаны с органической патологией сердца, выражающаяся в следующих заболеваниях:

- инфекционные процессы, приводящие к воспалению миокарда (эндо- и миокардиты);

- ишемические болезни, сопровождающиеся склерозированием участков миокарда или образованием рубцовой ткани (инфаркт миокарда, кардиосклероз, кардиомиопатии);

- дистрофические патологии, при которых нарушается трофика миокарда (миокардиодистрофии),

- гипертоническая болезнь, негативно сказывающаяся на работе левого желудочка.

Некардиальные причины также могут становиться причиной ТП.

Легочные заболевания, выраженные в обструктивной хронически протекающей форме, приводят к склерозированию ткани легких и увеличению давления в малом кругу кровообращения.

Поэтому ТП может являться осложнением эмфиземы, хронического бронхита, бронхиальной астмы. Также хирургические операции могут осложняться ТП в случае проведения аортокоронарного шунтирования, пластики на клапанах сердца.

Для уменьшения вероятности развития трепетания предсердий следует знать факторы риска:

- мужской пол;

- возраст после 60 лет;

- наличие вредных привычек;

- недостаток калия в организме;

- идиопатическая предсердная экстрасистолия;

- усиленное продуцирование гормонов щитовидной железой.

Если ранее наблюдалось ТП, нужно знать провоцирующие факторы, способные вызвать новый приступ:

- прием алкогольных или наркотических веществ;

- повышенная температура окружающей среды;

- психоэмоциональные переживания;

- физическое напряжение.

Виды трепетания предсердий

По классификации H.Wells, 1979 года трепетание предсердий разделяется на два типа: типичное и атипичное. Также по клиническому течению выделяют ТП пароксизмальные, постоянные, персистирующие и впервые выявленные.

Типы трепетания предсердий

I тип, или типичное ТП, развивается в 90% случаев в виде распространяемой против часовой стрелки возбуждающей волны.

После генерации электрический импульс проходит по очереди межпредсердную перегородку, заднюю стенку правого предсердия, огибает верхнюю полую вену и опускается вниз по передней и боковой стенке к трикуспидальному кольцу.

Далее через перешеек снова проходит межпредсердную перегородку. В остальных 10% случаев сигнал движется за часовой стрелкой.

Для проведения хирургического лечения ТП этот тип более благоприятен, поскольку в зоне перешейка делается прерывание патологической циркуляции импульса, для чего используется радиочастотная абляция.

II тип, или атипичное ТП, создается путем возвратного прохождения импульса в районе различных анатомических структур (легочных вен, митрального кольца, коронарного синуса, рубцов и прочее). Этот тип ТП в основном возникает из-за обширных поражений предсердий, перенесенных хирургических вмешательствах и катетерной абляции. Проведение кардиостимуляции при II типе ТП малоэффективно.

Видео: ЭКГ при синусовой тахикардии, фибрилляции и трепетании предсердий

Клинические формы трепетания предсердий

В зависимости от выраженности процесса и продолжительности ТП выделяют следующие формы заболевания:

- Впервые возникшее ТП — ранее приступы у больного не определялись. Клиническая форма выставляется вне зависимости от выраженности и продолжительности патологического процесса.

- Пароксизмальное трепетание предсердий — имеет приступообразное течение, продолжительность каждого приступа составляет не более 7 дней. Возможно его самостоятельное завершение.

- Персистирующая форма — является неблагоприятной в своем развитии, поскольку самостоятельно не заканчивается, для купирования приступа требуется медицинское вмешательство.

- Постоянно протекающее ТП — нарушение ритма наблюдается на протяжении года и в динамике заболевания не видно улучшений.

Осложнения трепетания предсердий

Развиваются в основном у больных с сердечно-сосудистой патологией:

- возможно развитие фибрилляции желудочков или предсердий, а также трепетания желудочков;

- длительные приступы грозят возникновением инсульта, закупорки тромбом легочной артерии, недостаточностью работы почек;

- при возникновении аритмии на фоне сердечных заболеваний ТП может усложниться сердечной недостаточностью и аритмогенной кардиомиопатией, которая приводит к смерти.

Диагностика трепетаний предсердий

В первую очередь пациентам с подозрением на трепетание предсердий назначается электрокардиография.

Типичное трепетание проявляется на ЭКГ ритмичными F-волнами, которые появляются вместо характерного в норме зубца Р. Частота сокращений составляет 240-340 раз в мин.

Для определения прохождения импульса “за” или “против” часовой стрелки смотрят нижние и II, III отведения. Признаки движения сигнала “против” часовой стрелки: пилообразные волны F имеют отрицательную фазу во II, III отведениях, а в V1 зубцы F находятся сверху (положительные).

При движении импульса “за” часовой стрелкой на ЭКГ видны признаки с точностью наоборот.

Атипичное трепетание характеризуется появлением волны F с частотой 340-430 раз в минуту. Иногда на электрокардиограмме не видны предсердные волны, тогда их получается определить с помощью чреспищеводного исследования (Эхо-КГ) на соответствующем отведении VE.

Из других методов диагностики в определении трепетания предсердий эффективны следующие:

УЗИ — позволяет оценить состояние сердца, выявить органические и структурные изменения, уточнить размеры сердечных полостей.

Лабораторная диагностика — проводится при наличии гормональных расстройств, связанных со щитовидной железой или поджелудочной железой, определяется концентрация электролитов (особенно, калия) делается анализ на ревматоидный фактор.

Эхо-КГ — назначается с целью уточнить направление циркуляции импульса, а также посмотреть, нет ли в предсердиях тромботических образований.

Лечение трепетания предсердий

Приступы трепетания предсердий с применением современных способов лечения эффективно купируются в большинстве случаев. Используются такие направления медицины, как медикаментозная терапия и хирургическое лечение. Также важное значение имеет неотложная помощь в виде восстановления синусового ритма, используемая для прекращения тяжело протекающих приступов.

Восстановление синусового ритма

Представляет собой неотложную помощь, которая проводится при трепетании предсердий медицинским персоналом. Существует несколько способов восстановления синусового ритма: медикаментозная и немедикаментозная кардиоверсия.

Медикаментозная кардиоверсия редко применяется при ТП, поскольку она не столь эффективна как при фибрилляции предсердий. Кардиоверсию начинают из внутривенного введения ибутилида, который оказывает нужное действие в среднем в 60% случаев.

При наличии противопоказаний к применению ибутилида (повышенная к нему чувствительность) вводят амиодарон, соталол. Если результата от медикаментозной кардиоверсии нет, тогда прибегают к контролю ЧСС, при котором используются антагонисты кальция и дигоксин.

Немедикаментозная кардиоверсия основывается на электроимпульсной терапии. С помощью дефибриллятора создается разряд в 100 Дж, который эффективен в 85% случаев.

Для сравнения, если делать кардиоверсию разрядом в 50 Дж, то эффективность достигается в 75%. В некоторых случаях, при ТП первого типа, лучше проводить кардиостимуляцию с помощью электрода, поданного через пищевод.

Иногда дополнительно вводится дигоксин или антиаритмическое средство, что повышает общую результативность процедуры.

При любом виде кардиоверсии нужно проводить профилактику тромбоэмболии, особенно в случае сохранения ТП на протяжении 48 часов.

Медикаментозная терапия

Показаниями к медикаментозному лечению служит плохая переносимость больным приступа, а также наличие риска развития осложнений.

Основывается на использовании бета-блокаторов (метопролол) под прикрытием антиаритмических средств (ибутилида, амиодарона). Введение последних препаратов необходимо для предупреждения возникновения фибрилляции желудочков.

При развитии синдрома WPW бета-блокаторы, сердечные гликозиды и другие подобные препараты использовать нельзя, чтобы не спровоцировать осложнение состояния. Единственное, можно применять антикоагулянты и антиаритмические лекарства.

Катетерная абляция

Показана при трепетании предсердий первого типа, когда циркуляция импульса осуществляется против часовой стрелки. В районе перешейка проводится радиочастотная катетерная абляция, эффективность которой проявляется в 95% случаев.

Другой вид катетерной абляции, криотермальный, также доказал свою эффективность, при этом процедура не столь болезненна, как радиочастотная абляция. Единственное, любые подобные вмешательства сопровождаются последующим рецидивом тахикардии.

Кроме того после процедуры повышается риск развития фибрилляции предсердий. Это связано со структурными изменениями в сердечных камерах.

Поэтому оперативное лечение следует проводить лишь в крайних случаях, когда другие методы, в частности, медикаментозное лечение, не помогают.

Вторичная профилактика трепетания предсердий

Связана с предупреждением развития осложнений в виде сердечной недостаточности, тромбоэмболии, тахикардии, особенно при нахождении больного в группе риска. Также следует обратить внимание на следующие рекомендации:

- Вовремя принимать антиаритмические препараты и следить за режимом дня, правильным чередованием работы и отдыха.

- Во избежание развития тахикардии и аритмии нужно пить успокаивающие лекарства, помогающие также в стрессовых и эмоционально напряженных ситуациях.

- Уровень калия должен быть в норме (3,5-5,5 ммоль/л в крови), чтобы не нарушалась работа сердца, для этого можно принимать соответствующие препараты или употреблять продукты богатые калием (изюм, бананы, киви, свёкла, морковь, говядина, нежирная рыба).

Видео: Трепетание предсердий. Нарушение ритма сердца