В медицинской практике существует несколько видов экстренной помощи. Некоторые из них связаны со сложным алгоритмом возвращения человека в сознательное состояние, предотвращения клинической смерти и восстановления дыхательной функции. Почему используют сердечно легочную реанимация (СЛР), и какие она даёт шансы больному?

Реанимация возвращает человека в сознательное состояние, предотвращает клиническую смерть и восстанавливает дыхательную функцию.

Реанимация возвращает человека в сознательное состояние, предотвращает клиническую смерть и восстанавливает дыхательную функцию.

Группы реанимационных мероприятий

Работники неотложной помощи обязаны своевременно диагностировать сердечную остановку, знать, что такое базовая СЛР и уметь ее оказать, а при необходимости использовать автоматический наружный дефибриллятор.

- До приезда скорой помощи люди, находящиеся рядом с пострадавшим, оценивают его состояние, проверяют, находится ли он в сознании. Если у больного отсутствуют признаки жизни, предполагают нарушение сердечного ритмы и дыхания, а также их полную остановку. Об этом необходимо сообщить медицинским работникам, чтобы они оказали первую помощь при сердечно легочной реанимации.

- Человеку с сердечной остановкой необходимо произвести компрессию грудной клетки. При первичной сердечно легочной реанимации наряду с КГК проводятся работы по восстановлению дыхания. Компрессионные нажатия должны иметь глубину до 5 см, но не более 6 см, чтобы избежать травм у пациента. После каждой манипуляции дожидаются полного поднятия грудной клетки. Искусственную вентиляцию лёгких проводят по одной секунде, на 30 компрессий приходится два выдоха.

Человеку с остановкой сердца необходимо произвести компрессию грудной клетки.

Человеку с остановкой сердца необходимо произвести компрессию грудной клетки. - Комплексную сердечную реанимацию применяют и в детском возрасте, если ребёнок находится в бессознательном состоянии и не дышит. Глубина компрессий составляет 4 см для младенцев. При тяжёлой недостаточности дыхания, спровоцированной попаданием в лёгкие инородных предметов, применяют удары в спину или живот.

Чем раньше используют дефибриллятор, тем выше процент выживаемости. Через 5 минут после сердечной остановки шансы на сохранение жизни достигают 50-70%.

Признаки клинической смерти

Умирание организма делится на несколько стадий. Пока не наступила биологическая смерть, организм ещё можно вернуть в нормальное состояние, используя лёгочную и сердечно сосудистую реанимацию.

- Преагональное состояние. Происходит постепенное расстройство функциональности органов, артериальное систолическое давление снижается до критического уровня. Потеря сознания нестабильная или выраженная.

- Терминальная пауза. Состояние длится до 4 минут. Дыхание прекращается, сердечный ритм нарушается или сердце останавливается. Зрачки перестают реагировать на свет, становятся расширенными. Стволовые рефлексы исчезают.

- Агония. Дыхание становится судорожным, прерывистым и углублённым, задействуются скелетные мышцы. Агония всегда завершается последним вздохом и клинической смертью. Вдохи при агонии могут продолжаться и без циркуляции крови.

- Клиническая смерть. Несмотря на внешние признаки смерти, жизненные функции организма ещё можно восстановить. Этого достигают за несколько этапов сердечного реанимационного мероприятия.

Пока не наступила биологическая смерть, организм ещё можно вернуть в нормальное состояние с помощью сердечной реанимации.

Пока не наступила биологическая смерть, организм ещё можно вернуть в нормальное состояние с помощью сердечной реанимации.

Признаки:

- отсутствуют сердечные сокращения, самостоятельное дыхание, рефлекторный ответ на внешние раздражители;

- сознание и пульсация на магистральных сосудах не фиксируются;

- у пациента расширены зрачки, бледные или отдающие синевой кожные покровы.

Алгоритм действий A-B-C-D-E

С помощь специальной таблицы специалисты оценивают состояние нестабильности пациента в критическую минуту. Благодаря правилам ABCDE выявляют и немедленно корректируют нарушения, угрожающие жизни.

С 2011 года изменён порядок проведения легочной реанимации с ABCDE на CABED.

С или циркуляция крови

Устанавливают причину сердечной недостаточности и её тип, проводят ЭКГ. Необходима диагностика с целью обнаружения гиповолемии (уменьшения объёма циркулирующей крови).

Определяют пропускную способность крови через ткани. Для этого кончик пальца сдавливают на 5 секунд. Руку держат на уровне сердца.

Кожные покровы после надавливания должны вернуться в исходный оттенок, как и у близлежащих тканей не более чем через 2 секунды.

Восстанавливают путем проведения непрямого сердечного массажа.

Восстанавливают путем проведения непрямого сердечного массажа.

При необходимости останавливают кровотечение, делают анализы крови и обеспечивают доступ к венам. Восстанавливают путем проведения непрямого массажа сердца.

А или проходимость дыхательных путей

Выполняется диагностика обструкции (как движется грудная клетка, понижены или отсутствуют дыхательные шумы, есть ли движения грудной клетки, задействованы ли дополнительные дыхательные мышцы).

В или дыхание

Устанавливают причину остановки дыхания. Производят корректировку нарушений (восстановление проходимости органов дыхания, устранение слизи из верхних дыхательных путей, терапия кислородом и искусственное вентилирование).

Е или внешний вид

Определяют, как выглядят кожные покровы, слизистые и жидкость, отходящая по дренажам.

Определяют, как выглядят кожные покровы, слизистые и жидкость, отходящая по дренажам.

Определяют, как выглядят кожные покровы, слизистые и жидкость, отходящая по дренажам. Проводят общее обследование, сканируют головной и спинной мозг. Выявляют скрытые травмы (разрывы органов или внутреннее кровотечение).

D или неврологический статус

Оценивают уровень сознания, поведение зрачков, уровень сахара в крови, различные виды метаболических сердечных нарушений.

Критерии эффективности сердечной реанимации

При правильном порядке проведения сердечно легочной реанимации ожидают положительных результатов, которые говорят о предотвращении клинической смерти.

После реанимации cознание постепенно восстанавливается.

После реанимации cознание постепенно восстанавливается.

- Цвет кожных покровов нормализуется. Бледность, синева и серость исчезают.

- Веки смыкаются в ответ на раздражитель, зрачки сужаются, отмечается реакция рефлекса роговицы глаза.

- В крупных артериях определяется пульс, артериальное давление имеет значение около нормы или нормализуется полностью.

- Дыхание становится самостоятельным.

- Возвращаются рефлексы в верхних дыхательных путях.

- Сознание постепенно восстанавливается.

Отсутствие эффекта от сердечных реанимационных методов на протяжении 25 минут говорит о наступлении биологической смерти, когда умирает мозг. Все жизненно важные функции организма отсутствуют. В нижних отделах тела определяются трупные пятна.

Если сердечно-лёгочную реанимацию продолжают около 20 минут, высока вероятность развития неврологических нарушений. Существуют исключения из правил, когда реанимацию продолжают более 25-30 минут:

- реанимация детей;

- гипотермия;

- утопление;

- фибрилляция сердечных желудочков.

Расширенные сердечные реанимационные мероприятия

Если первые попытки реанимации были неудачными, применяют более глубокие методики. Для восстановления дыхания используют мешок Амбу, с помощью которого проводится полноценная вентиляция лёгких.

В стационарных условиях больному могут обеспечить медикаментозную терапию и коррекцию причин остановки дыхания и утраты сознания. Для запуска сердечного ритма используют автоматический дефибриллятор.

К противопоказаниям сердечно-лёгочной реанимации относят:

- травмы и отравления, несовместимые с дальнейшей жизнедеятельностью организма;

- чёткие признаки биологической смерти;

- тяжёлые необратимые онкологические болезни.

Проведение сердечно легочной реанимации: правильный алгоритм действий Ссылка на основную публикацию

Алгоритм сердечно-легочной реанимации

Сердечно-легочная реанимация – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление функций организма в случае остановки кровообращения и/или дыхания. Весь мир пользуется алгоритмом сердечно-легочной реанимации, предложенным в 2010 г. Американской ассоциацией кардиологов.

Нужно определиться, является ли проведение сердечно-легочной реанимации необходимым в конкретной ситуации. В случае клинической смерти врач обязан провести сердечно-легочную реанимацию. Клиническая смерть – обратимое (потенциально) прекращение жизнедеятельности организма.

К признакам клинической смерти относятся: отсутствие сознания, отсутствие самостоятельного дыхания и пульсации на центральных артериях, отсутствие рефлексов, широкие зрачки, синюшные или резко бледные кожные покровы. Продолжительность клинической смерти – не более 4–6 минут.

В это время происходит необратимая гибель клеток головного мозга.

Реанимационные мероприятия и сама клиническая смерть могут удлиняться и составить 10–12 минут в условиях гипотермии (например, при спасении утопленника в ледяной воде); при введении антигипоксантов и антиоксидантов; на фоне применения препаратов, угнетающих деятельность центральной нервной системы (ЦНС); при электротравме и поражении молнией. Состояние клинической смерти развивается как следствие либо острой остановки сердца, либо острой остановки дыхания. Причины остановки сердца могут быть сердечными и внесердечными. К сердечным причинам относятся: инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, нарушения ритма различного происхождения и характера, электролитный дисбаланс, поражения клапанов, эндо-, миокардит, кардиомиопатия, тампонада сердца, расслоение и разрыв аневризмы аорты. Внесердечные причины включают в себя закупорку дыхательных путей, острую дыхательную недостаточность, шок, рефлекторную остановку сердца, эмболию различного происхождения, передозировку, электротравму, удушение, экзогенное отравление. Причинами острой остановки дыхания могут стать угнетение дыхательного центра, недостаточная концентрация кислорода в воздухе, обтурационная асфиксия, странгуляционная асфиксия, компрессионная асфиксия, тотальная пневмония, обширные ателектазы, коллабирование легких, респираторный дистресс-синдром взрослых.

Для диагностики клинической смерти в первую очередь необходимо оценить статус сознания.

Для этого нужно оценить наличие травмы у пострадавшего (особенно головы и шеи); затем похлопать или легко встряхнуть пострадавшего за плечи, при этом громко задавая вопросы: «С Вами все в порядке? Вы меня слышите?» Следующий шаг – оценка наличия самостоятельного кровообращения, определение пульсации на сонной или бедренной артериях (процедура занимает не более 50 секунд). Далее оценивается наличие самостоятельного дыхания: для этого нужно поместить свое ухо над ртом и носом пострадавшего, одновременно оценить движение грудной клетки при вдохе и выдохе – ощутить или услышать поток воздуха (оценка должна занимать не более 3–5 секунд). Если признаки дыхания не отмечаются, констатируется остановка дыхания.

Сердечно-легочную реанимацию начинают проводить только после установления факта отсутствия сознания, самостоятельного дыхания, остановки кровообращения. Она включает в себя поддержание циркуляции крови, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей и искусственное дыхание. При этом реанимация проводится беспрерывно до восстановления функции сердца и/или дыхания.

Алгоритм сердечно-легочной реанимации не так давно был изменен.

Ранее он имел вид ABCD, где этап А (Air way) – обеспечить проходимость дыхательных путей, этап B (Breathing) – перейти на искусственную вентиляцию легких, этап C (Circulation) – восстановить кровообращение, этап D (Differentation, Druas, Defibrilation) – произвести дифференциальную диагностику остановки сердца, провести медикаментозную и электрическую дефибрилляцию сердца. В настоящее время реанимацию проводят в другом порядке, это объясняется тем, что этапы A и B занимают слишком много времени, которое так необходимо для кровоснабжения жизненно важных органов. Таким образом, после проведенного рандомизированного исследования, которое доказало, что эффективность реанимационных мероприятий по новой схеме выше, чем по прежней, алгоритм имеет вид: C, A, B, D.

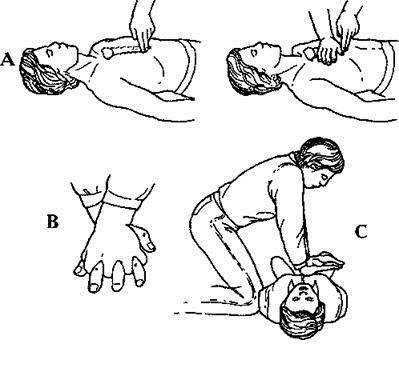

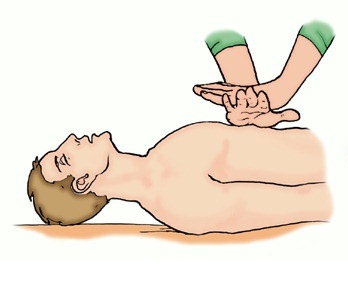

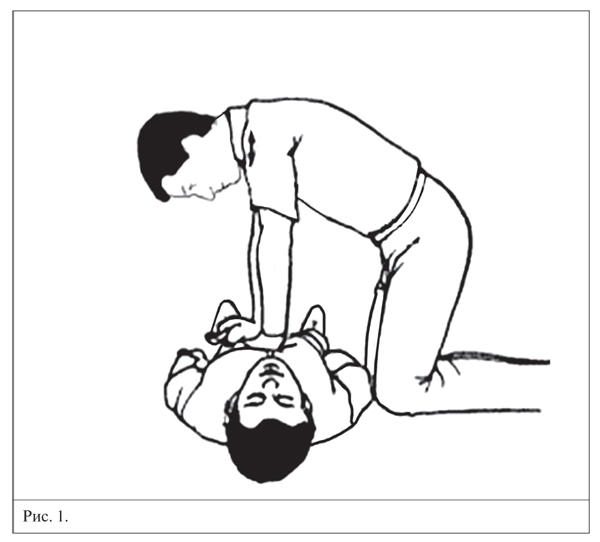

Для проведения этапа С – непрямого массажа сердца – необходимо уложить пострадавшего на твердую, прямую поверхность; встать или опуститься на колени рядом с пострадавшим; обнажить поверхность грудины; область тенара и гипотенара опорной руки (той, которой пишете) установить на два пальца в поперечнике выше основания мечевидного отростка; вторую руку наложить сверху крестообразно или в виде замка; руки выпрямлены в локтях, надавливание строго перпендикулярно позвоночнику с использованием силы всего тела, амплитуда движений грудины 5 см, частота компрессии 100 в минуту, соотношение массаж-дыхание – 30:2 (рис. 1). Данная частота компрессии, как было доказано в исследовании, является наиболее эффективной при проведении сердечно-легочной реанимации. Данные исследования показали, что при таком методе проведения реанимации поражение ЦНС отмечалось в меньшей степени.

При проведении компрессии грудной клетки возможны следующие осложнения: перелом мечевидного отростка и грудины, хрящевой части ребер, пневмоторакс, гемоторакс, ушиб легкого, ушиб сердца, разрыв печени, желудка, сердца, жировая эмболия.

При проведении этапа А необходимо освободить ротоглотку пострадавшего от жидкого содержимого и твердых инородных тел (для этого голову повернуть на бок, намотать салфетку на палец, которым будет проводиться очистка ротовой полости), обеспечить проходимость верхних дыхательных путей при помощи запрокидывания головы, выдвижения вперед нижней челюсти и открывания рта пострадавшего. Также применяются вспомогательные устройства для обеспечения проходимости воздушных путей: носовой катетер или оральный воздуховод; пищеводные обтураторы дыхательных путей: пищеводно-желудочный зонд-воздуховод, глоточно-трахеальный воздуховод, пищеводно-трахеальный двухпросветный воздуховод и ларингеальная маска; интубация трахеи (рис. 2).

Существуют экстренные хирургические методы восстановления проходимости верхних дыхательных путей: крикотиреоидотомия и вентиляция с помощью катетера пациентам, которых не удается вентилировать маской или которым не может быть произведена интубация.

Данная манипуляция проводится достаточно легко и быстро: с помощью бужа протыкается перстневидная щитовидная мембрана, находящаяся между нижним краем щитовидного хряща и верхним краем перстневидного хряща, и проводится искусственная вентиляция легких.

Осложнениями данной процедуры могут стать кровоизлияния, подкожная эмфизема или эмфизема средостения, перфорация пищевода, пневмоторакс.

Этап В – искусственная вентиляция легких – проводится на догоспитальном этапе путем дыхания «рот в рот» или «рот в нос», что обеспечивает приблизительно 16 % кислорода в дыхательной смеси для пострадавшего.

При этом нужно одной рукой закрыть нос пострадавшего, другую руку подложить под его шею и сделать 2 глубоких вдоха, одновременно нужно смотреть на грудную клетку для определения ее движения.

Также можно использовать дыхание с помощью маски с односторонним клапаном, что обеспечивает 20 % кислорода и более высокий дыхательный объем, устройство типа «маска – мешок с клапаном» обеспечивают FiO2 в диапазоне между 0,2 до 1,0 и дыхание через интубационную трубку.

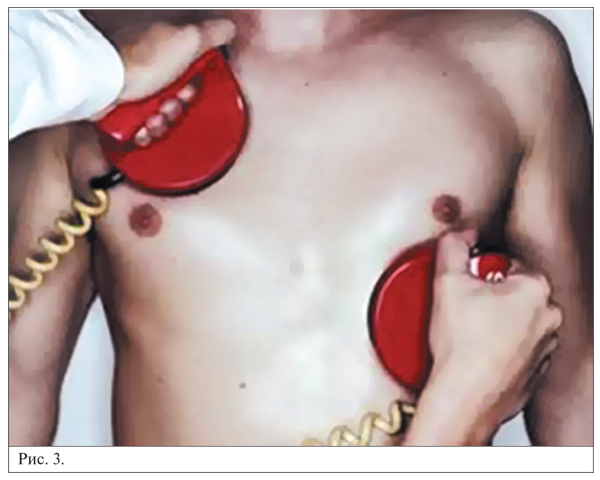

Этап D – желудочковая дефибрилляция. Она наиболее успешна, когда выполняется немедленно после начала желудочковой фибрилляции. Дефибрилляция часто неэффективна при гипоксии миокарда, после начала сердечно-легочной реанимации ее эффективность повышается.

Однако немедленная дефибрилляция должна быть предпринята во всех случаях, если она выполнима, даже до начала сердечно-легочной реанимации или введения лекарственного средства.

Прежде чем размещать электроды дефибриллятора, следует нанести на них электродную пасту или обернуть салфетками, смоченные солевым раствором, чтобы уменьшить сопротивление кожи и увеличить эффективность проходящего разряда через грудную клетку.

Два электрода диаметром 8–12 см должны быть размещены на грудной клетке пациента, один электрод вправо от верхней части грудины чуть ниже ключицы, другой – латеральнее левого соска – по средне-подмышечной линии.

Энергия разряда биполярного дефибриллятора – 360 J, при необходимости может повторяться троекратно (рис. 3).

Электрическая кардиоверсия, по сравнению с фармакологической терапией, является более эффективной при лечении угрожающих жизни аритмий, вызывающих быстрое расстройство функции сердечно-сосудистой системы.

В отличии от дефибрилляции, кардиоверсия должна быть синхронизирована с электрокардиограммой пациента. Количество энергии, рекомендуемой для экстренной кардиоверсии, изменяется с ритмом.

Начальная энергия 100 J рекомендуется для предсердной фибрилляции, а 50 J – для трепетания предсердий.

В реанимации используются следующие фармакологические препараты: адреналин остается средством выбора при остановке кровообращения. При асистолии и электромеханической диссоциации он «тонизирует» миокард и помогает «запустить» сердце, мелковолновую фибрилляцию переводит в крупноволновую, что облегчает ЭДС. Дозы: по 1–2 мг внутривенно струйно с интервалом 5 минут, суммарно обычно до 10–15 мг.

М-холинолитик атропин снижает тормозящее влияние ацетилхолина на синусовый узел и атриовентрикулярную проводимость и, возможно, способствует высвобождению катехоламинов из мозгового слоя надпочечников. Он показан при брадисистолии и асистолии. Дозы – 1 мг, можно повторить через 5 минут, но не более 3 мг за время реанимации.

Лидокаин считается одним из наиболее эффективных средств при рефрактерной фибрилляции желудочков, устойчивой желудочковой тахикардии и тахикардиях неясной этиологии с широким комплексом QRS. Доза – 1,5 мг/кг струйно. Поддерживающая доза 2–4 мг в минуту. Избыточные дозы лидокаина могут вызвать А-V блокаду или депрессию синусового водителя ритма.

Прокаинамид используется для лечения пароксизмальных наджелудочковых тахикардий, желудочковой тахикардии и упорной желудочковой фибрилляции, устойчивой к лидокаину.

Возрастающие болюсные инъекции вводятся медленно со скоростью 20 мг/мин., до тех пор, пока не разовьется гипотензия, а расширение комплекса QRS не достигнет 50 %.

Для профилактики повторной аритмии проводится инфузия со скоростью 1–4 мг/мин.

Бретилиум рекомендуется в тех случаях, когда эффекта от лидокаина и прокаинамида нет. При рефрактерной фибрилляции желудочков внутривенно вводится 5 мг/кг болюсно, с попытками электрической дефибрилляции.

Если желудочковая фибрилляция сохраняется, доза может быть увеличена до 10 мг/кг и повторяться каждые 5 минут до достижения максимальной дозы 35 мг/кг.

После достижения эффекта бретилиум вводится со скоростью 1–2 мг/мин.

Бикарбонат натрия. Во время остановки сердца обычно развивается дыхательный метаболический ацидоз. Дыхательный ацидоз хорошо поддается лечению путем улучшения вентиляции, метаболический ацидоз лечится введением бикорбаната натрия, если рН артериальной крови

Сердечно-легочная реанимация: новые рекомендации Европейского совета по реанимации 2015

Частота внезапной смерти в Европе составляет 55-113 случаев на 100 000 человек/год или 350— 700 тысяч/год. Организационные принципы оказания помощи базируются на «цепочке выживания», включающей раннее распознавание остановки кровообращения и сообщение соответствующим службам, скорейшее начало СЛР, раннюю дефибрилляцию и специализированную помощь на раннем этапе постреанимационного периода.

Первичным механизмом остановки кровообращения в 20-50 % случаев является развитие фибрилляции желудочков (ФЖ).

Причем с момента широкого распространения в США и Европе общественно доступной дефибрилляции с использованием автоматических наружных дефибрилляторов — AED (Automatic Extemal Defibrillator) частота регистрации ФЖ в качестве первичного механизма остановки кровообращения при внезапной смерти увеличилась до 76 %.

Этот факт подчеркивает важность обеспечения условий для проведения ранней дефибрилляции в местах значительного скопления людей (торговых центрах, концертных залах, вокзалах, аэропортах, самолетах и т.п.), которая продемонстрировала свою высокую эффективность во всем мире.

- При этом необходимо подчеркнуть, что первым шагом в этом направлении должна быть организация функционирования службы скорой медицинской помощи и обучения врачей и фельдшеров навыкам СЛР с обязательной комплектацией всех машин скорой помощи автоматическими дефибрилляторами.

- Поскольку основной успех СЛР с хорошими неврологическими исходами достигается, согласно данным мировой статистики, именно на догоспитальном этапе, следующим шагом является подготовка диспетчеров службы скорой медицинской помощи, которые по телефону смогут консультировать обратившихся за помощью лиц и инструктировать непрофессионалов по проведению CЛP до момента приезда бригады скорой медицинской помощи, как это уже реализовано за рубежом.

- Современный комплекс СЛР (А — airway, В breathing, С — circulation), начиная с рекомендаций ERC-2010, модифицирован в алгоритм С-А-В, в связи с чем первым этапом после диагностики остановки кровообращения является немедленное начало компрессий грудной клетки и лишь затем восстановление проходимости дыхательных путей и искусственное дыхание.

Согласно новым рекомендациям, основной акцент при обучении непрофессионалов должен быть сделан на таких признаках критического состояния, как отсутствие сознания и нарушение внешнего дыхания, которые должны использоваться в качестве маркеров наступления остановки кровообращения. При этом необходимо отметить, что агональное дыхание (гаспинг) наблюдается в первые минуты остановки кровообращения у 40 % пациентов и связано с более высоким уровнем выживаемости.

Стадия элементарного поддержания жизни (BASIC LIFE SUPPORT — BLS)

С. Искусственное поддержание кровообращения

Компрессия грудной клетки. Фундаментальной проблемой искусственного поддержания кровообращения является очень низкий (менее 30 % от нормы) уровень сердечного выброса, создаваемого при компрессии грудной клетки.

Правильно проводимая компрессия обеспечивает поддержание систолического АД на уровне 60-80 мм рт.ст., в то время как АД диастолическое редко превышает 40 мм рт.ст. и, как следствие, обусловливает низкий уровень мозгового (30-60 % от нормы) и коронарного (5-20 % от нормы) кровотока.

При проведении компрессии грудной клетки коронарное перфузионное давление повышается только постепенно и поэтому с каждой очередной паузой, необходимой для проведения дыхания рот в рот, оно быстро снижается.

Необходимо минимум 20 компрессий, чтобы достигнуть максимально возможного уровня системной гемодинамики.

В связи с этим было показано, что соотношение числа компрессий и частоты дыхания, равное 30 : 2, является наиболее эффективным.

Проведенное исследование у интубированных пациентов показало, что при правильно проводимой компрессии грудной клетки дыхательный объем составляет только 40 мл, что является недостаточным для адекватной вентиляции.

Это положение является обоснованием, не позволившим включить в новые рекомендации так называемую безвентиляционную СЛР, и по-прежнему рекомендуется обучение непрофессионалов стандартному комплексу СЛР, включающему в себя компрессию грудной клетки и искусственное дыхание рот в рот. Однако в случаях, когда реаниматор не умеет или не желает проводить искусственное дыхание рот в рот, от него требуется проведение только одной компрессии грудной клетки.

Новым в рекомендациях ERC-2015 стало изменение частоты компрессии, которая должна составлять 100—120 в 1 минуту, а глубина компрессий должна быть не менее 5 см, но не более 6 см.

Проведенное среди 9136 пациентов исследование показало, что глубина компрессии в диапазоне 4—5,5 см ассоциировалась с лучшим уровнем выживаемости. Глубина более 6 см была связана с большим количеством осложнений.

У 13 469 пациентов с остановкой кровообращения сравнивались различные варианты использованной частоты компрессий грудной клетки (>140/мин, 120—139/мин, < 80/мин, 80—90/мин), в результате максимально высокий уровень выживаемости наблюдался у пациентов, которым проводилась компрессия с частотой 100— 120/мин.

Основной акцент в современных рекомендациях делается на минимизации любых пауз, прекращающих проведение компрессии грудной клетки, поскольку правильно проводимая компрессия грудной клетки является залогом успеха реанимационных мероприятий.

В целом правила проведения компрессии грудной клетки представлены в следующих положениях:

- Глубина компрессии не менее 5 см, но не более 6 см.

- Частота компрессий должна составлять 100— 120 в 1 минуту с минимизацией, насколько это возможно, пауз.

- Обеспечение после компрессии грудной клетки ее полной декомпрессии, не допуская руками сопротивления, при этом руки не должны отрываться от грудной клетки.

- Соотношение числа компрессий и частоты дыхания без протекции дыхательных путей либо с протекцией ларингеальной маской или воздуховодом Combitube как для одного, так и для двух реаниматоров должно составлять 30 : 2 и осуществляться с паузой на проведение ИВЛ (риск развития аспирации!).

- У интубированных пациентов компрессия грудной клетки должна проводиться с частотой 100-120/мин, вентиляция — с частотой 10/мин (в случае использования мешка Амбу — 1 вдох каждые 5 секунд), без паузы при проведении ИВЛ (т.к. компрессия грудной клетки с одновременным раздуванием легких увеличивает коронарное перфузионное давление).

По результатам целого ряда работ были выделены наиболее частые осложнения при проведении компрессии грудной клетки: переломы ребер (13-97 %) и перелом грудины (1-43 %). При этом частота переломов была достоверно более высокой при глубине компрессий более 6 см. Менее часто наблюдались повреждения внутренних органов (легких, сердца, органов брюшной полости).

Хотелось бы также привести интересные данные, полученные при анализе 345 случаев проведения непрофессионалами компрессии грудной клетки пациентам, которые были без сознания, но у которых не было остановки кровообращения. Авторы выявили небольшую частоту осложнений в виде переломов ребер и ключицы (1,7%), боли в области грудной клетки в месте проведения компрессии (8,7 %). Более серьезных осложнений установлено не было.

Указанные данные, по-видимому, могут служить обоснованием разъяснения непрофессионалам признаков, которые должны настораживать в отношении возможной остановки кровообращения, таким как отсутствие сознания и нарушение внешнего дыхания, поскольку гипердиагностика клинической смерти все-таки лучше, чем ее нераспознание и, соответственно, непроведение СЛР у пациентов, которым она в буквальном смысле слова жизненно необходима.

При использовании механических устройств для проведения компрессии грудной клетки не доказана большая эффективность по сравнению со стандартной ручной компрессией, и поэтому их рутинное использование не рекомендуется.

Однако механическая компрессия может быть полезна в целом ряде случаев, облегчая проведение СЛР, например, в процессе транспортировки или выноса пациента из помещения, когда неудобно проводить ручную компрессию, а также в случаях длительного проведения СЛР.

А. Восстановление проходимости дыхательных путей

Золотым стандартом обеспечения проходимости дыхательных путей является интубация трахеи.

При этом необходимо отметить, что, согласно данным исследования, проведение интубации трахеи у пациентов с остановкой кровообращения сопряжено с задержкой компрессии грудной клетки длительностью в среднем 110 секунд (от 113 до 146 секунд), а в 25 % случаев интубация продолжалась более 3 минут.

Рекомендации по СЛР 2010 и алгоритм базисной и расширенной сердечно-легочной реанимации

Алгоритм базисной и расширенной сердечно-легочной реанимации у взрослых, а также рекомендации по СЛР 2010 (приложены в конце статьи).Предваряя клинические рекомендации, необходимо сделать несколько важных оговорок.

Современные алгоритмы сердечно-легочной реанимации (СЛР), первоисточником большинства из которых являются зарубежные стандарты и протоколы, предполагают реализацию принципа «вижу–действую» и, таким образом, не претендуют на формулирование каких-либо диагнозов в традиционном, нозологическом смысле этого слова.

Более того, терминология этих стандартов и протоколов не включает целый ряд понятий, привычных для отечественного специалиста – «терминальные состояния», «клиническая смерть» и т.д. Вместо этого речь идет просто о констатации текущих фактов – отсутствия сознания, отсутствия самостоятельного дыхания, остановки кровообращения, того или иного вида нарушения ритма сердца и т п.

– каждый из которых сам по себе предполагает определенный набор действий реаниматора.

Давно сложилось и стало традиционным разделение мероприятий СЛР на базисную (англ. basic) и расширенную (англ. advanced). В отечественной терминологии это примерно соответствует этапам общих и специальных реанимационных мероприятий соответственно.

В рамках первого этапа оказание помощи производится без применения препаратов и аппаратуры. В случае, если возможность использования этих средств имеется с самого начала оказания помощи (например, условия стационара) шаги первого этапа наслаиваются на таковые второго и/или видоизменяются в зависимости от обстоятельств.

Хотя в целом все современные алгоритмы СЛР берут свое начало от знаменитой схемы АВС, разработанной в начале 1960-х годов Питером Сафаром (США), существенный прогресс в деталях заставляет нас сегодня обратить особое снимание именно на них.

Итак, показанием к началу реанимационных мероприятий является внезапное ухудшение состояния пациента, заставляющее подозревать утрату сознания. Если контакт с пациентом действительно утрачен, следует немедленно позвать на помощь (других лиц, врача, реанимационную бригаду) и приступить к выполнению первого шага базисной реанимации:

Шаг A – (airways) обеспечение проходимости дыхательных путей

Задача – ликвидировать обструкцию дыхательных путей языком и инородными телами, а затем поддерживать их проходимость, выполнив последовательно следующие действия:

- открыть рот пациента;

- выдвинуть вперед нижнюю челюсть;

- произвести разгибание в шейном отделе позвоночника (запрокидывание головы назад); у пациентов с возможной или очевидной травмой шейного отдела позвоночника нижнюю челюсть выдвигают без разгибания шеи во избежание нанесения дополнительной травмы спинного мозга;

- попытаться механически удалить инородное тело: плотные инородные тела удаляются пальцами, при этом нельзя пытаться захватить круглые инородные тела, что может способствовать проталкиванию последних в более глубокие отделы дыхательных путей; жидкие инородные тела удаляются путем промокания сухой тканью;

- при безуспешности удаления аспирированных инородных тел пальцами, выполнить прием Хеймлиха: сложив руки таким же образом, как при закрытом массаже сердца, осуществить несколько толчкообразных движений в области эпигастрия в направлении снизу вверх.

Следующим шагом является оценка самостоятельного дыхания, которая предполагает наблюдение дыхательных экскурсий грудной клетки. Любые другие способы (аускультация и пр.) признаны неприемлемой тратой времени. В случае, если дыхательные движения отсутствуют, показан

Шаг B – (breathing) искусственная вентиляция легких

Проводится простейшая экспираторная ИВЛ способами «рот-в-рот» или «рот-в-нос». Предполагает, что мероприятия по обеспечению и поддержанию проходимости дыхательных путей уже выполнены.

Техника проведения вентиляции:

- зажать нос пострадавшего пальцами или своей щекой;

- плотно прижать свои губы вокруг рта больного и плавно вдуть воздух;

- следить за экскурсией грудной клетки и пассивным выдохом как критериями эффективности ИВЛ.

С целью повышения эффективности ИВЛ и ее гигиенической безопасности для реаниматора могут быть использованы следующие простейшие приспособления:

- пластиковая маска с клапаном;

- воздуховод, в том числе S-образный;

- маска с клапаном.

После осуществления первых двух вдохов переходят к следующему этапу – оценке наличия кровообращения. Она основывается на пальпации пульса на сонной артерии пациента. В случае, если констатируется остановка кровообращения, показан

Шаг C – (circulation) закрытый массаж сердца

Техника его выполнения:

- необходимо положить больного на ровную твердую поверхность (в примитивных условиях – пол);

- основание ладони одной руки с выпрямленными пальцами устанавливается на границе средней и нижней трети грудины по средней линии;

- основание другой ладони накладывается на тыльную поверхность первой так, чтобы проекции точек максимального давления на переднюю поверхность грудной клетки совпали;

- компрессии грудной клетки осуществляют с частотой не ниже 100 мин–1 строго под прямым углом к фронтальной плоскости, не сгибая рук в локтевых суставах, под действием тяжести верхней половины тела реаниматора.

Критерием эффективности закрытого массажа сердца является наличие синхронных компрессиям пульсовых волн на сонной артерии пациента. Таким образом, оценить эффективность массажа может только второй реаниматор.

При проведении СЛР следует чередовать два искусственных вдоха с 30 компрессиями грудной клетки. При использовании аппаратов ИВЛ, начиная с мешка AMBU, компрессии следует производить без остановок, наслаивая их на искусственные вдохи.

Открытый массаж сердца возможен только в условиях режима стерильности (операционная, реанимационный зал) и показан при:

- неэффективности закрытого массажа сердца;

- «флотирующей» грудной клетке;

- замерзании.

Расширенная СЛР подразумевает:

1. Использование аппаратуры для дифференцирования различных видов остановки кровообращения и применения специфических для каждого из них лечебных мер. Решение этой задачи требует оценки кривой ЭКГ с помощью кардиомонитора или электрического дефибриллятора, оснащенного встроенным ЭКГ-монитором. Виды остановки кровообращения и действия, показанные при каждом из них, подробно опии анны далее.

2. Применение разнообразных устройств для поддержания проходимости дыхательных путей, осуществления искусственной вентиляции легких и ингаляции кислорода. Поддержание проходимости дыхательных путей на этапе расширенной СЛР может быть обеспечено:

- интубацией трахеи (оптимальный способ при наличии оборудования и обученного персонала);

- применением трахеально-пищеводных воздуховодов (CombiTube);

- трахео- или коникотомией.

Искусственная вентиляция легких может осуществляться посредством саморасправляющегося мешка AMBU или с помощью любого иного аппарата.

Ингаляция кислорода (оптимально – увлаженного) может осуществляться как через аппарат, которым проводится ИВЛ, так и при сохранном самостоятельном дыхании пациента – через лицевую маску или носовые канюли.

Наибольшую вдыхаемую концентрацию кислорода обеспечивает ингаляция через лицевую маску с расходным мешком (ресивером).

- Обеспечение венозного доступа, необходимого для введения препаратов, трансвенозной электрокардиостимуляции и забора крови для лабораторных анализов. При СЛР могут быть использованы:

- периферический венозный доступ, наиболее часто через наружную яремную вену или подкожные вены руки;

- доступ к верхней и нижней полым венам через подключичную, внутреннюю яремную или бедренную вены.

При недоступности венозного пути введения лекарственных средств можно как альтернативу использовать эндотрахеальный путь введения. Эндотрахеально можно вводить адреналин, атропин, лидокаин, диазепам и налоксон, увеличив дозу препарата в 1,5–2 раза и разведя его изотоническим раствором хлорида натрия до объема 10 мл.

Тактика расширенной СЛР определяется прежде всего видом остановки кровообращения. Сегодня выделяют пять видов остановок кровообращения.

1. Фибрилляция желудочков (ФЖ)

Если ФЖ развивается на глазах у медицинского персонала, оказание помощи следует начинать с электрической дефибрилляции (выключив режим синхронизации импульса!) с энергией импульса 200 Дж, при неэффективности – повторно с энергией 300 Дж, при неэффективности – 360 Дж.

При неэффективности этой первой серии импульсов следует начать стандартную базисную СЛР, для поддержания сосудистого тонуса необходимо внутривенное введение адреналина в дозе 1 мг каждые 3–5 мин.

Для перевода ФЖ в гемодинамически эффективный ритм необходимо применение антиаритмических средств, после введения каждого из которых требуется повторное проведение дефибрилляции с энергией импульса 360 Дж по схеме «болюс – разряд, болюс – разряд»:

- Лидокаин в начальной дозе 1–1,5 мг·кг–1, в случае эффективности последующего импульса – продолжить в темпе 2 мг×кг–1×ч–1, при неэффективности – использовать амиодарон.

- Амиодарон в начальной дозе 300 мг, при устойчивой ФЖ возможно повторное введение в дозе 150 мг.

При выявлении ФЖ неизвестной давности оказание помощи следует начинать (или продолжить) с базисной СЛР и внутривенного введения 1 мг адреналина. Дальнейший алгоритм действий сводится к схеме, которая описана выше.

2. Тахиаритмический вид остановки кровообращения (тахикардия без пульса)

Этот вид остановки кровообращения наиболее часто встречается при желудочковой тахикардии, реже – при наджелудочковой тахикардии с широким комплексом QRS (более 0,11 с) или веретенообразной (пируэтной) тахикардии.

В случае, когда развитие тахиаритмии наступает на глазах персонала, оказание помощи следует начинать с электроимпульсной кардиоверсии (включив режим синхронизации импульса!) с энергией импульса 50 Дж, при неэффективности повторить с энергией 100 Дж, при неэффективности – 150 Дж.

При безуспешности этой первой серии импульсов следует начать стандартную СЛР; для поддержания сосудистого тонуса требуется введение адреналина в дозе 1 мг каждые 3–5 мин.

Для перевода сердечного ритма в гемодинамически эффективный необходимо применение антиаритмических средств, после введения каждого из которых возможна повторная кардиоверсия с энергией импульса 150 Дж:

- Лидокаин в начальной дозе 1–1,5 мг×кг–1, при неэффективности – кардиоверсия с энергией импульса 150 Дж, в случае купирования – поддерживающая инфузия лидокаина в темпе 2 мг×кг–1×ч–1; при неэффективности – использование другого антиаритмика.

- Амиодарон в начальной дозе 300 мг, при неэффективности через 1 мин после болюса – кардиоверсия с энергией импульса 150 Дж, при устойчивой ЖТ возможно повторное введение в дозе 150 мг с последующей кардиоверсией.

- Сульфат магния: болюс 2 г, затем 8 г в течение 24 ч. Магний особенно показан при доказанной гипомагниемии и в случаях пируэтной тахикардии.

- Новокаинамид по 5 мг×кг–1 до максимальной суммарной дозы 17 мг×кг–1 со скоростью не более 50 мг×мин–1, при неэффективности через 1 мин после каждого болюса – кардиоверсия с энергией импульса 150 Дж, при неэффективности – использование другого антиаритмика.

При тахиаритмической остановке кровообращения неизвестной давности следует начинать с базисной СЛР и внутривенного введения 1 мг адреналина. Дальнейший алгоритм действий сводится к схеме, которая описана выше.

3. Брадиаритмическая форма остановки кровообращения

Брадиаритмическая форма остановки кровообращения встречается при неэффективности идиовентрикулярного ритма на фоне синдрома слабости синусового узла или блокад атрио-вентрикулярного соединения высоких степеней.

По существу крайней формой брадиаритмической остановки является асистолия, характеризующаяся изоэлектрической линией на ЭКГ и представляющая собой финал всех возможных вариантов остановки кровообращения.

При всем различии тяжести между асистолией и, например, брадикардией при синдроме Морганьи–Эдемса–Стокса объединение их в один вариант остановки оправдано идентичностью тактики.

Лечение во всех случаях необходимо начать со стандартной СЛР, вводя каждые 3–5 мин 1 мг адреналина для поддержания сосудистого тонуса. В качестве первой меры нормализации ритма сердца показаны препараты, стимулирующие процессы генерации и проведения импульса в миокарде:

- Атропин по 1 мг каждые 7–10 мин до достижения суммарной дозы 0,04 мг×кг–1.

- Дофамин в начальном темпе 5 мкг×кг–1·мин–1, возможно повышение скорости до 20 мкг×кг–1·мин–1.

- При неэффективности медикаментозной поддержки применяют временную электрокардиостимуляцию (ЭКС), которая может быть чрезкожной, чрезпищеводной или трансвенозной. При асистолии ЭКС или применяют в качестве первой меры лечения, или не используют вовсе.

4. Электромеханическая диссоциация

Остановка кровообращения с сохраненной электрической активностью сердца, отличной от вышеописанных ее вариантов, называется электромеханической диссоциацией (ЭМД, электрическая активность без пульса). Среди частых причин ЭМД:

- ТЭЛА;

- финал анафилактического, геморрагического и других видов шока;

- декомпенсированный ацидоз;

- гипокалиемия;

- напряженный пневмоторакс со смещением средостения;

- тампонада перикарда;

- миксома предсердия.

С тактической точки зрения ЭМД весьма напоминает брадиаритмический вариант остановки кровообращения, с той лишь существенной разницей, что нередко имеет вполне устранимую экстракардиальную причину.

Оказание помощи при ЭМД следует начинать с базисной СЛР и поддержания сосудистого тонуса введением 1 мг адреналина каждые 3–5 мин.

Не прерывая этих мер, необходимо попытаться провести дифференциальную диагностику причины ЭМД, без чего невозможна «целевая» терапия этого состояния.

При успешно закончившейся СЛР сразу после восстановления сердечного ритма необходимо продолжать поддерживающую терапию. В большинстве случаев требуется катехоламиновая поддержка, темп которой подбирается индивидуально. При рецидивирующей ФЖ или тахиаритмии поддерживающая терапия может включать в себя:

- Амиодарон: максимальная общая доза 2200 мг в течение 24 ч. Начало введения – быстрая инфузия 150 мг внутривенно в течение 10 мин (15 мг×мин–1), далее – медленная инфузия 360 мг за 6 ч (1 мг×мин–1). Затем – поддерживающая инфузия 540 мг в течение 18 ч (0,5 мг×мин–1). Необходим контроль ЧСС и АД, поскольку возможны брадикардия и гипотензия.

- Лидокаин: насыщающая доза 1–1,5 мг×кг–1 до общей дозы 3 мг×кг–1 (если лидокаин не вводился до этого), затем – продолжительная инфузия со скоростью 1–4 мг×мин–1.

- Новокаинамид: инфузия со скоростью 20 мг×мин–1 до купирования аритмии, удлинения QT на более чем 50% от исходного или достижения дозы 17 мг×кг–1. При необходимости возможно увеличение скорости введения до 50 мг×мин–1 (до общей дозы 17 мг×кг–1). Поддерживающая инфузия проводится со скоростью 2–5 мг×мин–1.

- Необходимо помнить, что окончательный успех СЛР зависит не только от знаний и навыков каждого из ее участников, но и от четкости организации, умения и желания работать в одной команде.

- Скачать руководство по СЛР 2010