Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим.

Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.).

В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим.

Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.).

В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Частота заболеваемости миокардитом намного выше статистической из-за поздней диагностики и латентных форм, когда заболевание протекает стерто или в легкой форме.

Признаки воспалительного процесса в миокарде в 4–9% случаев обнаруживаются только на аутопсии (по результатам патологоанатомических исследований).

От острого миокардита умирает от 1 до 7% больных, у людей молодого возраста в 17-21% случаев он становится причиной внезапной смерти.

Миокардит приводит к развитию сердечной недостаточности и нарушению ритма сердца, что является ведущими причинами летального исхода. Миокардиты встречаются чаще у молодых людей (средний возраст пациентов 30 – 40 лет), хотя заболевание может возникнуть в любом возрасте. Мужчины заболевают миокардитом несколько реже женщин, но у них чаще развиваются тяжелые формы заболевания.

Миокардит

Миокардиты включают большую группу заболеваний сердечной мышцы воспалительного генеза, проявляющихся поражением и нарушением функции миокарда. Частой причиной миокардита являются различные инфекционные заболевания:

- вирусные (вирусы Коксаки, гриппа, аденовирусы, герпеса, гепатита В и С);

- бактериальные (коринеобактерии дифтерии, стафилококки, стрептококки, сальмонеллы, хламидии, риккетсии);

- грибковые (аспергиллы, кандиды),;

- паразитарные (трихинеллы, эхинококки) и др.

Тяжелая форма миокардита может возникать при дифтерии, скарлатине, сепсисе. Высокой кардиотропностью обладают вирусы, вызывающие миокардит в 50% случаев.

Иногда миокардит развивается при системных заболеваниях соединительной ткани: системной красной волчанке, ревматизме, васкулитах, ревматоидном артрите, при аллергических заболеваниях.

Также причиной миокардита может служить токсическое воздействие некоторых лекарственных препаратов, алкоголя, ионизирующее излучение. Тяжелое прогрессирующее течение отличает идиопатический миокардит невыясненной этиологии.

Провоцирующими моментами возникновения миокардита являются острые инфекции (чаще вирусные), очаги хронической инфекции; аллергозы, нарушенные иммунологические реакции; токсическое воздействие на организм (лекарств, алкоголя, наркотиков, ионизирующего излучения, при тиреотоксикозе, уремии и др.).

Миокардит в большинстве случаев сопровождается эндокардитом и перикардитом, реже воспалительный процесс затрагивает только миокард.

Повреждение миокарда может возникать при прямом миокардиоцитолитическом действии инфекционного агента; под влиянием токсинов, циркулирующих в крови (в случае системной инфекции); и как результат аллергической или аутоиммунной реакции. Нередко встречаются инфекционно-аллергические миокардиты.

Иммунные нарушения, наблюдаемые при миокардите, проявляются расстройством всех звеньев иммунитета (клеточного, гуморального, фагоцитоза). Инфекционный антиген запускает механизм аутоиммунного повреждения кардиомиоцитов, приводящий к значительным изменениям миокарда: дистрофическим изменениям мышечных волокон, развитию экссудативных или пролиферативных реакций в интерстициальной ткани.

Следствием воспалительных процессов при миокардите является разрастание соединительной ткани и развитие кардиосклероза.

При миокардите заметно снижается насосная функция сердечной мышцы, что часто носит необратимый характер и приводит к тяжелому состоянию недостаточности кровообращения, нарушениям сердечного ритма и проводимости, служит причиной инвалидности и летального исхода в молодом возрасте.

В зависимости от механизма возникновения и развития миокардита выделяют следующие формы:

- инфекционные и инфекционно-токсические (при гриппе, вирусах группы Коксаки, дифтерии, скарлатине и др.);

- аллергические (иммунные) (сывороточный, инфекционно-аллергический, трансплантационный, лекарственный, миокардиты при системных заболеваниях);

- токсико-аллергические (при тиреотоксикозе, уремии и алкогольном поражении сердца);

- идиопатические (невыясненной природы).

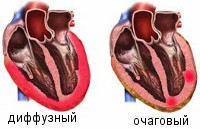

По распространенности воспалительного поражения миокардиты делятся на диффузные и очаговые. По течению различают острые, подострые, хронические (прогрессирующие, рецидивирующие) миокардиты. По степени тяжести — легкий, миокардит средней тяжести, тяжелый.

По характеру воспаления выделяют экссудативно-пролиферативный (воспалительно-инфильтративный, васкулярный, дистрофический, смешанный) и альтернативный (дистрофически-некробиотический) миокардиты. В развитии инфекционного миокардита (как наиболее часто встречающегося) выделяют 4 патогенетические стадии:

- Инфекционно-токсическая

- Иммунологическая

- Дистрофическая

- Миокардиосклеротическая

По клиническим вариантам (по преобладающим клиническим симптомам) различают миокардиты:

- малосимптомный

- болевой или псевдокоронарный

- декомпенсационный (с нарушением кровообращения)

- аритмический

- тромбоэмболический

- псевдоклапанный

- смешанный

Клиническая симптоматика миокардита зависит от степени поражения миокарда, локализации, остроты и прогрессирования воспалительного процесса в сердечной мышце.

Она включает проявления недостаточности сократительной функции миокарда и нарушения ритма сердца. Инфекционно-аллергический миокардит в отличие от ревматического начинается обычно на фоне инфекции или сразу после нее.

Начало заболевания может протекать малосимптомно или латентно.

Основные жалобы пациентов — на сильную слабость и утомляемость, одышку при физической нагрузке, боли в области сердца (ноющие или приступообразные), нарушения ритма (сердцебиение, перебои), повышенную потливость, иногда боль в суставах. Температура тела обычно субфебрильная или нормальная. Характерными проявлениями миокардита являются увеличение размеров сердца, понижение артериального давления, недостаточность кровообращения.

Кожные покровы у больных миокардитом бледные, иногда с синюшным оттенком. Пульс учащенный (иногда уреженный), может быть аритмичным. При выраженной сердечной недостаточности наблюдается набухание шейных вен.

Возникает нарушение внутрисердечной проводимости, которое даже при небольших очагах поражения может стать причиной аритмии и привести к летальному исходу.

Нарушение сердечного ритма проявляется суправентрикулярной (наджелудочковой) экстрасистолией, реже приступами мерцательной аритмии, что заметно ухудшает гемодинамику, усиливает симптомы сердечной недостаточности.

В большинстве случаев в клинической картине миокардита преобладают лишь отдельные из перечисленных выше симптомов. Примерно у трети пациентов миокардит может протекать малосимптомно.

При миокардитах, возникающих на фоне коллагеновых заболеваний, а также вирусной инфекции часто возникает сопутствующий перикардит.

Идиопатический миокардит имеет тяжелое, иногда злокачественное течение, приводящее к кардиомегалии, тяжелым нарушениям ритма и проводимости сердца и сердечной недостаточности.

При длительно текущем миокардите развиваются склеротические поражения сердечной мышцы, возникает миокардитический кардиосклероз. В случае острого миокардита при тяжелых нарушениях работы сердца быстро прогрессирует сердечная недостаточность, аритмия, становящиеся причиной внезапной смерти.

Существенные трудности в диагностике миокардитов вызывает отсутствие специфических диагностических критериев. Мероприятия по выявлению воспалительного процесса в миокарде включают:

- Сбор анамнеза

- Физикальное обследование пациента — симптомы варьируют от умеренной тахикардии до декомпенсированной желудочковой недостаточности: отеки, набухание шейных вен, нарушение ритма сердца, застойный процесс в легких.

- ЭКГ — нарушение сердечного ритма, возбудимости и проводимости. ЭКГ-изменения при миокардите не являются специфичными, так как сходны с изменениями при различных заболеваниях сердца.

- ЭхоКГ — выявляется патология миокарда (расширение полостей сердца, снижение сократительной способности, нарушение диастолической функции) в разной степени в зависимости от тяжести заболевания.

- Общий, биохимический, иммунологический анализы крови не являются столь специфичными при миокардите и показывают увеличение содержания α2 и γ — глобулинов, повышение титра антител к сердечной мышце, положительную РТМЛ (реакцию торможения миграции лимфоцитов), положительную пробу на С-реактивный белок, повышение сиаловых кислот, активности кардиоспецифичных ферментов. Исследование иммунологических показателей должно проводиться в динамике.

- Рентгенография легких помогает обнаружить увеличение размеров сердца (кардиомегалию) и застойные процессы в легких.

- Бакпосев крови для выявления возбудителя, или ПЦР диагностика.

- Эндомиокардиальная биопсия при помощи зондирования полостей сердца, включающая гистологическое исследование биоптатов миокарда, подтверждает диагноз миокардита не более чем в 37% случаев в связи с тем, что может иметь место очаговое поражение миокарда. Результаты повторной биопсии миокарда дают возможность оценить динамику и исход воспалительного процесса.

- Сцинтиграфия (радиоизотопное исследование) миокарда является физиологичным исследованием (прослеживается естественная миграция лейкоцитов в очаг воспаления и нагноения).

- Магнитно-резонансная томография (МРТ сердца) с контрастированием дает визуализацию воспалительного процесса, отека в миокарде. Чувствительность данного метода составляет 70-75%.

Острая стадия миокардита требует госпитализации в отделение кардиологии, ограничения физической активности, строгого постельного режима на 4 — 8 недель до достижения компенсации кровообращения и восстановления нормальных размеров сердца. Диета при миокардите предполагает ограниченное употребление поваренной соли и жидкости, обогащенное белковое и витаминизированное питание для нормализации метаболических процессов в миокарде.

Терапию миокардита проводят одновременно по четырем направлениям, осуществляя этиологическое, патогенетическое, метаболическое симптоматическое лечение.

Этиологическое лечение направлено на подавление инфекционного процесса в организме. Терапию бактериальных инфекций проводят антибиотиками после выделения и определения чувствительности патогенного микроорганизма.

При миокардитах вирусного генеза показано назначение противовирусных препаратов.

Необходимым условием успешного лечения миокардитов служит выявление и санация инфекционных очагов, поддерживающих патологический процесс: тонзиллита, отита, гайморита, периодонтита, аднексита, простатита и др. После осуществления санации очагов (хирургической или терапевтической), курса противовирусной или антибактериальной терапии необходимо проведение микробиологического контроля излеченности.

В патогенетическую терапию миокардитов включают противовоспалительные, антигистаминные и иммуносупрессивные препараты.

Назначение нестероидных противовоспалительных средств осуществляется индивидуально, с подбором дозировок и длительности курса лечения; критерием отмены служит исчезновение лабораторных и клинических признаков воспаления в миокарде.

При тяжелом, прогрессирующем течении миокардита назначаются глюкокортикоидные гормоны. Антигистаминные средства способствуют блокированию медиаторов воспаления.

Для улучшения метаболизма сердечной мышцы при миокардитах применяют препараты калия, инозин, витамины, АТФ, кокарбоксилазу.

Симптоматическое лечение миокардитов направлено на устранение аритмий, артериальной гипертензии, симптомов сердечной недостаточности, профилактику тромбоэмболий.

Длительность лечения миокардита определяется тяжестью заболевания и эффективностью комплексной терапии и составляет в среднем около полугода, а иногда и дольше.

При латентном малосимптомном течение миокардита возможно самопроизвольное клиническое излечение без отдаленных последствий. В более тяжелых случаях прогноз миокардитов определяется распространенностью поражения миокарда, особенностями воспалительного процесса и тяжестью фонового заболевания.

При развитии сердечной недостаточности у 50% пациентов отмечается улучшение по результатам лечения, у четверти наблюдается стабилизация сердечной деятельности, у оставшихся 25% состояние прогрессирующе ухудшается. Прогноз при миокардитах, осложненных сердечной недостаточностью, зависит от выраженности дисфункции левого желудочка.

Неудовлетворительный прогноз отмечается при некоторых формах миокардитов: гигантоклеточном (100%-ая смертность при консервативной терапии), дифтерийном (смертность составляет до 50–60%), миокардите, вызванном болезнью Шагаса (американским трипаносомозом) и др. У этих пациентов решается вопрос о трансплантации сердца, хотя и не исключается риск развития повторного миокардита и отторжения трансплантата.

Для снижения риска заболеваемости миокардитом рекомендуется соблюдать меры предосторожности при контакте с инфекционными больными, санировать очаги инфекции в организме, избегать укусов клещей, осуществлять вакцинацию против кори, краснухи, гриппа, свинки, полиомиелита.

Пациенты, перенесшие миокардит, проходят диспансерное наблюдение у кардиолога 1 раз в 3 месяца с постепенным восстановлением режима и активности.

Разрыв миокарда: причины, патофизиология, диагностика, лечение

Ишемический разрыв миокарда после острого инфаркта миокарда может возникать на свободных стенках левого желудочка (ЛЖ) и правого желудочка (ПЖ), межжелудочковой перегородке и папиллярной мышце ЛЖ, соответственно в порядке убывания. Разрыв редко происходит на левой или правой стенке предсердия.

Последствия разрыва миокарда в условиях острого инфаркта миокарда могут включать в себя следующее:

-

Перикардиальная тампонада

-

Дефект межжелудочковой перегородки с шунтированием слева направо

-

Острая митральная регургитация

-

Формирование псевдоаневризмы

В большинстве случаев катастрофическое клиническое проявление происходит в течение 3-5 дней после относительно небольшого ОИМ. Как гемодинамические факторы (повышенное внутриполостное давление), так и региональная структурная слабость миокарда (некроз миоцитов, разрешение коллагенового матрикса и интенсивное воспаление) могут иметь серьезное значение при разрыве миокарда в условиях ОИМ.

Редко у больных одновременно происходит разрыв свободной стенки ЛЖ и разрыв межжелудочковой перегородки или папиллярной мышцы (двойной разрыв) после ОИМ. Сообщалось о случаях разрыва обеих папиллярных мышц после ОИМ.

Фотография сердца 43-летнего мужчины, демонстрирующая место колотой раны над боковой свободной стенкой левого желудочка (показана в виде вертикального разрыва).

В случае разрыва папиллярной мышцы задне-медиальная папиллярная мышца имеет в два раза повышенную вероятность разрыва, чем переднелатеральная папиллярная мышца.

Это связано с тем, что кровоснабжение переднемедиальной папиллярной мышцы часто осуществляется двумя артериальными системами (левая передняя нисходящая и левая окружная коронарные артерии), а заднемедиальная папиллярная мышца зачастую снабжается только 1-ой коронарной артерией (часто правой).

У отдельных лиц, у которых происходит разрыв свободной стенки левого желудочка после ОИМ, разрыв может быть затянут эпикардом (висцеральный перикард) или гематомой на эпикардиальной поверхности сердца. Такое состояние сущность получило название дивертикулом ЛЖ и представляет собой подострое патологическое состояние между свободным разрывом в полость перикарда и образованием псевдоаневризмы.

Псевдоаневризма формируется, если область разрыва локально содержится в соседнем париетальном перикарде и представляет собой хроническую стадию разрыва свободной стенки ЛЖ.

Наиболее частой причиной псевдоаневризмы ЛЖ является острый инфаркт миокарда. (Псевдоаневризма ЛЖ встречается в два раза чаще с нижним ОИМ, чем с передним ОИМ.

) Псевдоаневризма ЛЖ может развиваться и после хирургических вмешательств, в особенности после замены митрального клапана.

Тупая травма сердца (распространена при автомобильных авариях) может привести к разрыву миокарда в результате сдавления сердца между грудиной и позвоночником, прямого воздействия на сердце (травма грудины). Это может привести к разрыву папиллярных мышц, стенки сердца или перегородки желудочка.

Поврежденные камеры сердца, в порядке убывания частоты, правого желудочка, левого желудочка, правого предсердия и левого предсердия. Однако среди больных, которые попадают в больницу живыми, правое предсердие чаще всего поражается.

В 30% случаев разрыв включает в себя более одной камеры. Задержка разрыва миокарда поступила в результате ушиба сердца.

Острая митральная или трикуспидальная регургитация, дефект межжелудочковой перегородки или перикардиальная тампонада могут быть результатом разрыва миокарда, производного к тупой травме сердца.

Проникающее повреждение миокарда зачастую возникает в результате колотых или огнестрельных ранений. Поврежденные камеры сердца, в порядке убывания частоты, правого желудочка, левого желудочка, правого предсердия и левого предсердия.

В отличие от тупой травмы, проникающая травма сердца всегда включает перикард.

Следовательно, разрыв стенки желудочка в этом случае может привести к перикардиальной тампонаде (если рана перикарда облитерирована) или к внутригрудному кровоизлиянию.

Перикардиальная тампонада часто происходит при колотых ранах, в то время как как гиповолемический шок чаще ассоциируется с огнестрельными ранениями.

Абсцессы миокарда, которые сопровождают инфекционный эндокардит, могут разрываться трансмурально, что приводит к дефекту межжелудочковой перегородкиили перикардиальной тампонаде (пиогемоперикард).

Данные абсцессы чаще всего наблюдаются в условиях эндокардита вызванного золотистым стафилококком с протезами клапанов в положении аорты.

В редких случаях, некроз миокарда в резултате острого миокардита, туберкулеза или саркоидоза может приводить к разрыву миокарда.

Разрыв миокарда редко происходит в результате первичных опухолей (к примеру, гемангиоперицитомы, ангиосаркомы или лимфомы) или вторичных (метастатических) опухолей сердца. Лимфомы и острый миелобластный лейкоз также могут быть связаны с разрывом миокарда.

Факторы риска разрыва миокарда после ОИМ включают следующее:

-

Относительно небольшой первоначальный инфаркт миокарда

-

Повышенное артериальное давление

-

Использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) или стероидов во время острой фазы ОИМ

-

Поздний тромболизис (более 11 часов)

-

Постинфарктная стенокардия

-

Повышенные пиковые уровни сывороточного С-реактивного белка

Защитные факторы включают в себя следующее:

-

Гипертрофия левого желудочка

-

Предшествующие инфаркты в истории болезни

-

Застойная сердечная недостаточность (ЗСН)

-

В анамнезе хроническая ишемическая болезнь сердца (хорошо развита коронарная коллатеральная циркуляция)

-

Ранний прием бета-блокаторов после ОИМ или раннее течение стрессовой кардиомиопатии

-

Успешное (и своевременное) первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)

Травма может быть тупой или проникающей. Она также может быть ятрогенной по своей природе в результате нижеследующего:

-

Диагностическая катетеризация, в том числе транссептальная пункция и эндомиокардиальная биопсия

-

Баллонная вальвулопластика

-

Транскатетерная имплантация (замена) аортального клапана, в частности, при трансапикальном доступе

-

Размещение временных или постоянных кардиостимуляторов

-

Кардиохирургия, в частности замена митрального клапана

Разрыв абсцесса миокарда или ОИМ, вторичный по отношению к коронарной эмболии, может происходить у больных с инфекционным эндокардитом. К другим связанным инфекционным заболеваниям можно отнести туберкулез, эхинококковые кисты и миокардит.

Расслоение аорты также может быть причиной разрыва миокарда. Оно происходит на фоне расслоения восходящей аорты с разрывом ложного просвета в перикардиальном пространстве, приводя к геморрагической тампонаде сердца или ретроградной диссекции в миокард левого желудочка (миокардиальная гематома).

Первичные или вторичные (метастатические) опухоли миокарда (в том числе лимфома и острый миелобластный лейкоз) могут вызывать разрыв миокарда в любой из камер сердца.

Саркоидоз является редкой причиной разрыва миокарда через трансмуральные неказеозные гранулемы. Риск разрыва миокарда в таких случаях наблюдается во время интенсивной противовоспалительной (обычно стероидной) терапии, которая может приводить к быстрому растворению гранулем.

Диагностика

Существует высокий индекс подозрений на разрыв миокарда после острого инфаркта миокарда (ОИМ). В особенности в течение первой недели крайне важно как можно быстро установить диагноз и выполнить неотложные медицинские мероприятия. Неспособность диагностировать или действовать быстро может привести к ответственности врачей за летальный исход.

Возможность сердечной травмы следует учитывать для всех больных, попавших в автомобильные аварии на высокой скорости, с тупыми травмами при торможении.

Рентгенография грудной клетки

Рентгенография грудной клетки может показать кардиомегалию с чистыми полями легких у лиц с разрывом свободной стенки или псевдоаневризмой.

Отек легких с нормальным кардиоторакальным соотношением может присутствовать после разрыва папиллярной мышцы или межжелудочковой перегородки.

Расширение средостения с или без плеврального выпота (гемоторакс) может присутствовать у пациентов с расслоением аорты. Гемоторакс также может иметься у больных с разрывом свободной стенки с сопутствующей разрывом перикарда.

Рентгенограмма грудной клетки в задне-передней проекции, показывающая большой псевдоаневризм, проявляющийся в виде выпуклости на левой границе сердца.

Эхокардиография

Экстренная трансторакальная эхокардиография является возможным методом диагностики во всех типах разрыва миокарда. Можно отметить следующие особенности:

-

Региональная аномалия движения стенки левого желудочка или правого желудочка из-за острого инфаркта миокарда или травматического повреждения миокарда может быть очевидной

-

Свидетельство тампонады сердца может проявляться в виде диффузного или локализованного выпота в перикарде, коллапса предсердия, коллапса диастолического артериального давления и заметного снижения дыхательной скорости при допплеровском потоке при вдохе.

-

Отбор образцов венозного и печеночного кровотока при помощи пульсового допплера позволяет выявить гемодинамическое значение выпота в перикарде.

-

Разорванная папиллярная мышца может проявляться в виде плотности подвижного эха, который выпадает в левое предсердие во время систолы, либо в виде отростка митрального листочка

-

Цветовые допплеровские исследования могут определить степень тяжести и механизм митрльной регургитации и дифференцировать разрыв папиллярной мышцы от дефекта межжелудочковой перегородки; острую тяжелую митральную регургитацию может быть сложно диагностировать при помощи цветного допплеровского исследования вследствие общего состояния больного (острый отек легких, приводящий к тахипноэ и тахикардии) и небольшой разнице давления между левым желудочком и предсердием во время систолы.

-

Размер, местоположение и тип дефект межжелудочковой перегородки продемонстрированы у более чем двух третей больных; цветовое допплеровское исследование особенно эффективно для обнаружения высокоскоростного турбулентного потока через дефект и может использоваться для изучения степени шунтирования; непрерывные волны могут использоваться при исследовании систолического давления правого желудочка.

-

Псевдоаневризма проявляется как пространство без эха, которое увеличивается во время систолы и сообщается с желудочковой полостью через узкую шею; он может быть частично или полностью заполнен тромбом; Допплерография может показать кровотечение через узкую шею

-

Никаких отклонений не наблюдается в 20% случаев у лиц, перенесших проникающую или тупую травму сердца.

Чреспищеводная эхокардиография эффективна для больных с нестабильной интубацией, если результаты диагностики субоптимальны или отрицательны, несмотря на высокий индекс подозрения на расслоение аорты или разрыв папиллярной мышцы.

Электрокардиография

Электрокардиографические (ЭКГ) признаки трансмурального (повышение ST) ОИМ присутствуют у большинства лиц с ишемическим разрывом миокарда. Постоянное повышение сегмента ST после ОИМ связано с более высокой частотой разрыва миокарда.

В условиях переднего ОИМ повышение ST или развитие зубцов Q в нижних отведениях (в результате окклюзии большого оборачивания левой передней нисходящей коронарной артерии) связано с повышенным риском развития дефект межжелудочковой перегородки.

После травматического повреждения сердца изменения ЭКГ, как правило, неспецифичны.

Разрыв со свободной стенкой часто связан с внезапным появлением брадикардии и электромеханической диссоциации (безимпульсная электрическая активность).

В перикардиальной тампонаде ЭКГ может показывать низковольтные комплексы QRS, в особенности в прекардиальных отведениях. Электрические альтернации, обычно наблюдаемые с большими медленно накапливающимися выпотами, часто отсутствуют при острой геморрагической перикардиальной тампонаде.

Правый пучок ветвей часто наблюдается у пациентов с дефектом межжелудочковой перегородки. В отдельных случаях может возникать полная блокада сердца.

Катетеризация

У больных с ОИМ, осложненным разрывом миокарда, проведение экстренной катетеризации сердца, коронарографии и вентрикулографии может быть необходимым в отношении относительно стабильного больного перед хирургическим вмешательством.

Задачей исследования в данных условиях является исследование распространения и тяжести ишемической болезни сердца (ИБС).

Своевременное хирургическое вмешательство, при этом имеет существенное значение при лечении таких больных и не должно откладываться.

Коронарная ангиография и ангиография левого желудочка также могут быть эффективны для диагностики псевдоаневризмы, митральной регургитации и ДМП в редких случаях.

Прогноз

Прогноз зависит от типа, размера, гемодинамических эффектов и причины разрыва миокарда. Соответственно, постановка быстрого диагноза и начало оперативного хирургического вмешательства имеют решающее значение.

Разрыв миокарда является причиной почти 15% всех случаев госпитализации среди лиц с острым инфарктом миокарда. Он является 2-ой по частоте причиной внутрибольничной смертности среди больных с ОИМ.

Примерно 50% больных с разрывом сердца после ОИМ умирают в течение 5 дней, а 82% умирают в течение 2 недель после инфаркта индекса. Интенсивная ранняя диагностика и оперативное вмешательство могут обеспечить выживаемость до 75%.

1.Синдром поражения миокарда. Определение, причины возникновения, ведущие признаки

- Тема№12.

- Контрольные

вопросы. -

Определение: нарушение основных функций

миокарда в результате воздействия

различных причин, приводящих к развитию

воспаления, некроза, кардиосклероза,

гипертрофии. -

Причины

возникновения:

-

Миокардиты (острый или миокардитический кардиосклероз).

-

Кардиомиопатии.

-

ИБС (связана в основном с возникновением коронарогенной ишемии с дистрофическими изменениями и/или развитием инфаркта миокарда, и/или кардиосклероза.

-

Кардиосклероз (постмиокардитический, атеросклеротический, постинфарктный).

-

Заболевания, вызвавшие развитие гипертрофии миокарда вследствие увеличения нагрузки, объемом (недостаточность клапанов сердца) или давлением (артериальная и легочная гипертензии, стеноз клапанов сердца).

-

Поражение миокарда при других заболеваниях

В синдром поражения миокарда входят:

- Синдром кардиомегалии.

- Синдром нарушения ритма и проводимости.

- Синдром сердечной недостаточности

- Синдром кардиалгии

2 Синдром кардиомегалии. Определение, причины возникновения, клинические проявления. Синдром кардиомегалии

-

Сущность

синдрома заключается в гипертрофии и

дилатации отдельных (или всех) камер

сердца. -

Гипертрофия

миокарда —

это увеличение мышечной массы миокарда,

которое в большинстве случаев носит

компенсаторный характер и развивается

при увеличении нагрузки на миокард того или иного отдела сердца (желудочков

или предсердий). - Причины

гипертрофии миокарда:

-

Увеличение преднагрузки.

-

Увеличение постнагрузки.

-

Идиопатическая гипертрофия миокарда (ГКМП — изучается на старших курсах).

Дилатация

— это расширение

одной или нескольких камер сердца,

которое в одних случаях также может

быть компенсаторным, развивающимся при увеличение нагрузки на данный отдел

сердца (тоногенная дилатация), а в других

может служить одним из признаков

декомпенсации и резкого снижения

сократительной способности миокарда

(миогенная дилатация).

Причины

дилатации:

-

Увеличение преднагрузки (тоногенная дилатация);

-

Увеличение постнагрузки (миогенная дилатация);

-

Острое повреждение миокарда (инфаркт, миокардит) /миогенная дилатация/.

-

Увеличение

преднагрузки: перегрузка «объемом»

обуславливает развитие эксцентрической

гипертрофии, характеризующейся

увеличением размеров камеры без утолщения

ее стенки (митральная недостаточность,

аортальная недостаточность, недостаточность

трехстворчатого клапана). -

Увеличение

постнагрузки: перегрузка «сопротивлением»

индуцирует развитие концентрической

гипертрофии, характеризующейся утолщением

стенок без увеличения размеров его

камер (аортальный стеноз, митральный

стеноз, артериальная гипертензия,

атеросклеротический и постинфарктный

кардиосклероз). -

Кластер симптомов

гипертрофии и дилатации левого желудочка

(рис17) - Причины:

артериальная гипертензия, пороки

аортальных клапанов, недостаточность

митрального клапана, миокардитический,

постинфарктный и атеросклеротический

кардиосклероз. - Клинические

проявления:

-

Жалобы на боли в области сердца различного характера (по типу кардиалгии), но иногда больной может не предъявлять никаких жалоб.

-

При осмотре: смещение верхушечного толчка влево (при гипертрофии) и вниз (при дилатации).

-

При перкуссии: расширение границ относительной тупости сердца влево и вниз, формирование аортальной конфигурации сердца.

-

При аускультации: ослабление первого тона на верхушке, при выраженной дилатации появление (чаще — протодиастолического и мезодиастолического) ритма галопа.

-

На ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка

Рис. 17

-

На рентгенограммах — аортальная конфигурация сердца.

-

ЭХО-КС: утолщение стенок левого желудочка: ЗСЛЖ и МЖП >11мм, масса миокарда ЛЖ у мужчин >183г, у женщин>141г; расширение полости ЛЖ >56мм.

-

Кластер симптомов

увеличения левого предсердия (рис

18). - Причины:

Митральные порок сердца (стеноз и

недостаточность). - Клинические

проявления:

-

Смещение верхней границы относительной сердечной тупости вверх и влево в III межреберье (за счет выбухания ушка левого предсердия) — формирование митральной конфигурации сердца.При сопутствующей легочной гипертензии при аускультации выслушивается акцент второго тона во II межреберье слева от грудины.

- _______________________

- Рис.18

- Дилатация левого предсердия

-

На ЭКГ проявления Р-mitrale в отведениях (II, V1, V2).

-

На рентгенограмме удлинение и выбухание III дуги по левому контуру.

-

ЭХО-КС: увеличение полости ЛП >40мм.

-

Кластер симптомов увеличения правого желудочка (рис.19)

-

Причины: декомпенсированные пороки митрального клапана, пороки трикуспидального клапана, легочная гипертензия, легочное сердце.

-

Клинические проявления:

-

Пульсация шейных вен, особенно на выдохе, появление эпигастральной пульсации, не исчезающей на выдохе. Пульсация печени, не совпадающая по времени с пульсацией правого желудочка (симптом качелей).

-

Усиленный разлитой сердечный толчок в прекардиальной области.

-

Увеличение границ относительной сердечной тупости вправо и влево.

-

При аускультации ослабление I тона, при выраженной дилатации систолический шум у основания мечевидного отростка, усиливающийся на высоте вдоха (симптом Ревер-Корвальо). При сопутствующей легочной гипертензии акцент II тона над легочной артерии.

-

На ЭКГ: косвенные признаки гипертрофии правого желудочка, на рентгенограмме при значительном увеличении правого желудочка он может выйти на правый контур, обуславливая появление III дуги по правому контуру.

-

Рис. 19

-

Гипертрофия и дилатация правого желудочка

-

ЭХО-КС: утолщение стенки ПЖ>5мм и полости ПЖ>25мм, при этом верхушка сердца выполнена ПЖ, так же наблюдается неопределенный или парадоксальный характер движения МЖП. СДЛА>30мм.рт.ст., СрДЛА>18мм.рт.ст.

-

Кластер симптомов увеличения правого предсердия

-

Причины: пороки трикуспидального клапана.

-

Клинические проявления:

-

Увеличение границ относительной сердечной тупости вправо.

-

На ЭКГ появление высокого Р — pulmonale в отведениях II, III.

-

На рентгенограмме — резкое расширение второй дуги правого контура

-

ЭХО-КС: Увеличение полости ПП в В-режиме.

Синдром поражения сердечной мышцы

Этиология и клиническая картина

Поражение мышцы сердца может наблюдаться при целом ряде патологических состояний: инфаркте миокарда, миокардитах, дистрофии миокарда, кардиосклерозе, кардиомиопатии.

Все эти состояния характеризуются вполне определенной клинической картиной, но имеются и некоторые общие признаки, которые можно объединить в синдром поражения сердечной мышцы.

Как известно, миокард обладает рядом специфических функций. Это автоматизм, возбудимость, проводимость и сократимость.

В зависимости от локализации поражения сердечной мышцы могут возникать различные проявления этого синдрома. Так при поражении проводящей системы сердца наблюдаются различные аритмии, а поражение кардиомиоцитов приводит к возникновению болей и снижению сократительной способности сердца.

Последнее ведет к развитию синдрома сердечной недостаточности, проявления которого были изложены ранее.

Больные с поражением мышцы сердца могут жаловаться на боли, неприятные ощущения в сердце разнообразного характера, сердцебиение, перебои в работе сердца.

Боли могут быть стенокардитическими (сжимающими, приступообразными, локализующимися за грудиной, иррадиирующими в левую руку и под лопатку), а также ноющими, колющими, продолжительными, с локализацией преимущественно у верхушки сердца, как правило, без иррадиации.

Данные объективного исследования

Осмотр. При осмотре выявляются признаки, характерные для недостаточности кровообращения (изложены в предыдущем разделе).

Пальпация.

При пальпации пульса могут обнаруживаться различные нарушения ритма (pulsus irregularis) — экстрасистолия, мерцательная аритмия и другие и частоты (pulsus frequens, pulsus rarus).

Перкуссия. Вследствие снижения сократительной функции миокарда размеры сердца (относительной сердечной тупости) увеличиваются в поперечнике.

Особенно заметно смещение кнаружи левой границы относительной сердечной тупости (так как чаще страдает миокард левого желудочка, вследствие чего развивается его дилатация).

Аускультация.

На верхушке сердца отмечается ослабление I тона, обусловленное прежде всего мышечным его компонентом, а также повышенным наполнением дилатированного левого желудочка. Характерным признаком поражения мышцы сердца является систолический шум на верхушке, не проводящийся за пределы проекции сердца.

Этот шум обязан своим происхождением поражению папиллярных мышц, но может быть и дилатационным, так как вследствие увеличения левого желудочка развивается относительная недостаточность митрального клапана. При этом появляются и другие симптомы митральной недостаточности, что будет подробно изложено в соответствующем разделе пособия.

Сократительный миокард правого желудочка поражается редко, но если это происходит, то отмечается ослабление I тона, а иногда и появление систолического шума у основания мечевидного отростка. Механизм этих проявлений аналогичен описанному для левого желудочка.

Для поражения мышцы сердца характерно появление патологического (маятникообразного) ритма: I тон по силе равен II, паузы между тонами одинаковы за счет укорочения диастолы. При тяжелом поражении миокарда возможно появление так называемого ритма галопа; старые авторы называли его «криком сердца о помощи». Механизм образования этого ритма (который может быть протодиастолическим — за счет образования III тона или пресистолическим, когда имеется IV тон) изложен в разделе «Исследование сердечно-сосудистой системы».

Диагностика синдрома. Наиболее достоверными признаками поражения сердечной мышцы являются аритмичный пульс, смещение кнаружи левой границы относительной сердечной тупости, ослабление I тона на верхушке и систолический шум, не проводящийся за пределы проекции сердца, а также маятникообразный ритм или ритм галопа.

Дополнительные методы исследования

На электрокардиограмме наблюдаются различные нарушения ритма и проводимости, а также признаки недостаточности коронарного кровообращения.

Рентгенологически отмечается расширение тени сердца в поперечнике, ослабленная, а иногда аритмичная его пульсация.

Эхокардиографическое исследование позволяет определить нарушения общей и локальной сократимости миокарда (гипокинезию, акинезию, дискинезию), его гипертрофию или истончение, дилатацию полостей сердца и связанную с этим недостаточность клапанов.

Причины и симптомы миокардита – основные риски поражения миокарда

Указанная патология представляет собой воспаление сердечной мышцы, что может привести к развитию сердечной недостаточности. Чаще всего данную болезнь диагностируют у молодых людей в возрасте до 40 лет. Главными «провокаторами» этого недуга являются разнообразные инфекции. Реже причиной болезни служат токсины, аллергены, аутоиммунные заболевания.

Так как симптоматика миокардита в некоторых случаях может быть стертой, это может вызвать внезапную смерть.

- Главным виновником являются различные вредоносные микроорганизмы.

- Возникает в результате реакции защитных сил организма на токсины либо аллергены.

- Характеризуется ярко-выраженным течением, при котором имеют место быть погрешности в сердечной ритме и проводимости, что может привести к сердечной недостаточности.

Симптоматика рассматриваемого недуга не отличается своей уникальностью. Зачастую патология дает о себе знать через несколько дней после инфицирования организма.

Начало миокардита в ряде случаев протекает бессимптомно.

При возникновении миокардита на фоне иного заболевания будут проявляться, в первую очередь, признаки основного недуга.

Однозначного прогноза в плане рассматриваемого недуга не существует. Вариаций развития событий может быть множество — начиная от абсолютного выздоровления, и заканчивая летальным исходом.

В некоторых случаях, при латентном течении патологии, может произойти полное излечение пациента без проведения каких-либо терапевтических мероприятий.

Исход при развитии сердечной недостаточности будет определяться степенью поражения левого желудочка.

Пациенты с гигантоклеточным, дифтерийным, а также миокардитом, спровоцированным синдромом Шагаса зачастую нуждаются в пересадке сердца. Но даже подобная манипуляция не является гарантией благоприятного исхода.

Оцените — Загрузка…

Синдром поражения миокарда

Сердце страдает в результате непосредственного действия экзотоксина. При тяжёлых формах дифтерии действуют дополнительные поражающие факторы: гипоксические состояния различного генеза (ДВС-синдром, ДН, анемия), объёмные перегрузки при ОПН, электролитные нарушения.

Поражение сердца в большинстве случаев определяет тяжесть состояния больного, особенно с 10-го и по 40-й день болезни. Клинические проявления синдрома складываются из кардиальных жалоб, син-дрома сердечной недостаточности и физикальных данных.

Кардиальные жалобы при дифтерии непостоянны и не отражают тяжести поражения сердца. При обследовании наибольшее значение имеет выявление аритмии и дефицита пульса, бледности или цианоза.

Для более точной и ранней оценки состояния миокарда необходимы данные ЭКГ, ЭхоКГ исследований, а также результаты исследования активности кардиоспецифических ферментов. Критерии, определяющие тяжёлое поражение миокарда с неблагоприятным прогнозом:

• прогрессирующая сердечная недостаточность преимущественно по правожелудочковому типу (по клиническим данным);

• выраженные нарушения проводимости, такие, как атриовентрикулярная диссоциация с идиовентрикулярным ритмом, АВ-блокада II степени 2-го типа по Мобитцу, сочетающиеся с ди- и трифасцикулярными блокадами ножек пучка Гиса (по данным ЭКГ);

• снижение сократимости, т.е. уменьшение фракции выброса левого желудочка менее чем на 40% (по данным ЭхоКГ);

• выраженное повышение или, наоборот, относительно низкие показатели активности кардиоспецифических ферментов в сочетании с перечисленными выше признаками;

• развитие в поздние сроки болезни электрической нестабильности миокарда в виде частых тахиаритмий и фибрилляции желудочков.

Синдром поражения миокарда при тяжёлой дифтерии выявляют постоянно, в сочетании с другими синдромами это наиболее частая причина летального исхода при тяжёлых формах дифтерии ротоглотки.

Синдром поражения периферической нервной системы связан с прямым действием экзотоксина на нервные волокна и аутоиммунными процессами, проявляется в виде бульбарного пареза (паралич) и полинейропатии. Бульбарный парез (паралич) при токсических формах дифтерии выявляют в 30% наблюдений. Возникают гнусавость голоса и поперхивание при приёме жидкой пищи.

Эти изменения регистрируют как в начальном периоде (3–16-е сутки), так и в более поздние сроки (после 30-х суток) болезни. Поражение других пар черепных нервов (III, VII, X, XII) встречается реже, возникает парез (паралич) мышц глотки, языка, мимической мускулатуры, нарушается кожная чувствительность.

Полинейропатия возникает в 18% случаев, проявляется нарушением функции (парез или паралич) конечностей, диафрагмы, межребёрных нервов. Полинейропатия возникает, как правило, после 30-го дня болезни.

Выявляют периферический парез (или паралич) с угнетением или отсутствием сухожильных рефлексов, уменьшением мышечной силы, нарушениями чувствительности, ограничением подвижности диафрагмы (определяют рентгенологически или по экскурсии нижнего края лёгких).

Больные предъявляют жалобы на мышечную слабость, нарушение чувствительности, онемение пальцев, нарушение походки или невозможность ходьбы, чувство нехватки воздуха, одышку. Поражение конечностей всегда возникает раньше дыхательных расстройств, а восстанавливается раньше функция дыхательной мускулатуры.

Степень тяжести полинейропатии оценивают на основании жалоб больного и результатов общепринятых методов клинического обследования (определение рефлексов, кожной чувствительности, частоты дыхательных движений и др.). Методом ЭНМГ можно выявить значительную диссоциацию между темпом развития и выраженностью клинических признаков и степенью электрофизиологических нарушений. ЭНМГ-исследования выявляют сниженную скорость проведения импульса по нервам и уменьшение амплитуды М-ответа не только при явных клинических признаках, но и в их отсутствие. Изменения ЭНМГ возникают за 2–3 нед до клинических проявлений. Наиболее часто и тяжело полинейропатия протекает у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Синдром поражения почек

Поражение почек при дифтерии принято характеризовать термином «токсический нефроз». При тяжёлом течении заболевания поражение почек проявляется микрогематурией, лейкоцитурией, цилиндрурией, протеинурией.

Прямое поражающие действие экзотоксина на паренхиму почек минимально, не приводит к клиническим проявлениям почечной недостаточности и не влияет на тяжесть течения.

Развитие ОПН при дифтерии определяется только вторичными факторами воздействия:

- • развитием выраженного ДВС-синдрома и гиповолемии на 5–20-е сутки болезни;

- • развитием полиорганной (септической) недостаточности после 40-х суток;

- • ятрогенными причинами (передозировка ПДС, назначение аминогликозидов).

При развитии ОПН у больных наблюдают олигоанурию, повышение уровня мочевины, в меньшей степени креатинина и калия в плазме крови. Большее повышение уровня мочевины по сравнению с уровнем креатинина связано с высокой активностью катаболических процессов. При повышении концентрации калия в плазме возможны асистолия и летальный исход.

Диагностика

Диагноз дифтерии, независимо от локализации процесса, устанавливают на основании наличия на слизистых оболочках или коже фибринозной плёнки, обладающей характерными свойствами.

При распространённой и токсических формах большое диагностическое значение имеет распространение налётов за пределы миндалин, отёк миндалин, а при токсических формах — отёк мягких тканей шеи.

Для подтверждения диагноза важны данные микробиологического исследования мазков с поражённой поверхности (слизистая оболочка миндалин, носа и др.). После выделения культуры возбудителя определяют её токсигенные и биологические свойства.

Лечение

В остром периоде болезни и в более поздние сроки при наличии признаков поражения сердца и нервной системы показан постельный режим. В зависимости от состояния больного используют стол № 10, зондовое или парентеральное питание.

Медикаментозная терапия

Основное средство лечения — ПДС, которая нейтрализует дифтерийный токсин, циркулирующий в крови (поэтому она эффективна только в ранние сроки болезни — в первые 2 сут). После 3-х суток болезни введение ПДС малоэффективно, а в ряде случаев даже вредно.

При лёгком течении заболевания (локализованная, распространённая форма) сыворотку вводят только при отрицательных результатах кожной пробы. Если результат положительный, от введения сыворотки следует воздержаться.

При среднетяжёлой и тяжёлой форме дифтерии ротоглотки, а также при дифтерии дыхательных путей сыворотку вводят обязательно, хотя при дифтерии дыхательных путей эффект менее явный. При положительной кожной пробе сыворотку вводят в условиях отделения реанимации после предварительного введения глюкокортикоидов и антигистаминных препаратов.

Доза сыворотки и путь введения зависят от тяжести течения болезни (табл. 17-37). Сыворотку вводят однократно внутримышечно и внутривенно. При комбинированных формах дозу увеличивают на 20–30 тыс. ME. Повторное введение сыворотки и повышение дозы приводит к учащению и утяжелению поражения сердца и нервной системы, а также к сывороточной болезни.

Чрезвычайно отрицательно сказывается на состоянии больных введение массивных доз сыворотки (1 млн МЕ и более), так как при этом в организм попадает огромное количество чужеродного белка, который блокирует почки, провоцирует развитие РДС и ИТШ, ДВС-синдрома.

При средней тяжести и тяжёлых формах, а также при дифтерии дыхательных путей для скорейшего подавления возбудителя назначают антибиотики: пенициллины, цефалоспорины, препараты тетрациклинового ряда, макролиды, комбинированные препараты (ампиокс ♠ ) — в средних терапевтических дозах в течение 5–8 сут. Проводят дезинтоксикационную терапию. В тяжёлых случаях показан плазмаферез.

Кратковременное применение глюкокортикоидов целесообразнотолько по экстренным показаниям (ИТШ, стеноз гортани), так как у больных тяжёлыми формами болезни выражена иммуносупрессия и существует высокая вероятность развития бактериальных осложнений.

При дифтерии дыхательных путей показаны тепловые и отвлекающие процедуры, ингаляция, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, оксигенотерапия. При прогрессировании стеноза — интубация трахеи или трахеотомия. При нисходящем крупе оперативное лечение малоэффективно, его необходимо дополнять санационной бронхоскопией для удаления плёнок. При миокардите необходим полный покой. Применяют триметазидин, мельдоний, пентоксифиллин. При полинейропатии назначают постельный режим, полноценное питание, при дыхательных расстройствах — ИВЛ, профилактика вторичной инфекции. При лечении тяжёлой дифтерии необходимо решить следующие задачи: • доза и способ введения ПДС; • лечение гиповолемии и ДВС-синдрома;

- • нормализация метаболизма;

- • устранение различных видов гипоксии (ИВЛ);

- • дезинтоксикационная терапия;

- • обеспечение энерготрат (полноценное питание);

- • рациональная антимикробная терапия;

- • иммунокорригирующая терапия.

Рекомендуемые страницы: