Главная » Тромбоциты » Строение и функции тромбоциты

Внешний вид пластинок

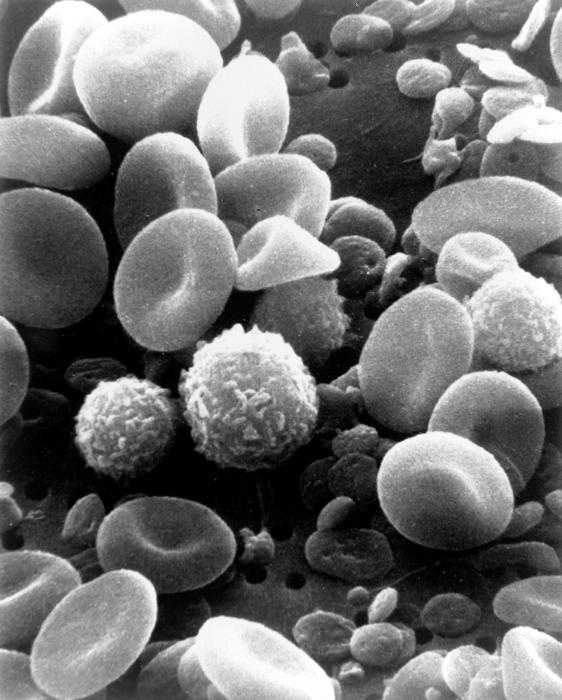

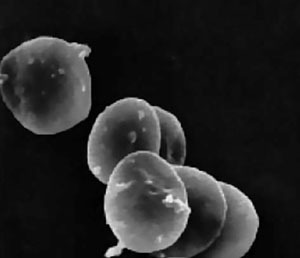

Под микроскопом можно рассмотреть строение тромбоцитов. Они выглядят как диски, диаметр которых колеблется от 2 до 5 мкм. Объем каждого из них составляет порядка 5-10 мкм3.

По своей структуре тромбоциты являются сложным комплексом. Он представлен системой микротрубочек, мембран, органелл и микрофиламентов.

Современные технологии позволили разрезать распластанную пластинку на две части и выделить в ней несколько зон. Именно так смогли определить особенности строения тромбоцитов.

Каждая пластинка состоит из нескольких слоев: периферическая зона, золь-гель, внутриклеточные органеллы. У каждого из них свои функции и предназначение.

Внешний слой

Периферическая зона состоит из трехслойной мембраны.

Строение тромбоцитов таково, что на внешней ее стороне находится слой, в котором содержатся плазматические факторы, отвечающие за свертывание крови, специальные рецепторы и энзимы. Толщина его не превышает 50 нм.

Рецепторы этого слоя тромбоцитов отвечают за активацию указанных клеток и их способность к адгезии (присоединению к субэндотелию) и агрегации (возможности соединяться между собой).

Помимо этого, в ней находится арахидоновая кислота. Важным ее компонентом является фосфолипаза А. Именно она образовывает указанную кислоту, необходимую для синтеза простагландинов. Они, в свою очередь, предназначены для формирования тромбоксана А2, который необходим для мощной агрегации тромбоцитов.

Гликопротеины

Строение тромбоцитов не ограничивается наличием внешней мембраны. В ее липидном бислое находятся гликопротеины. Именно они предназначены для связывания тромбоцитов.

Так, гликопротеин I является рецептором, который отвечает за присоединение к коллагену субэндотелия указанных кровяных клеток. Он обеспечивает адгезию пластинок, их распластывание и связывание их еще с одним белком – фибронектином.

Гликопротеин II предназначен для всех видов агрегации тромбоцитов. Он обеспечивает связывание на этих кровяных клетках фибриногена. Именно благодаря этому беспрепятственно продолжается процесс агрегации и сокращения (ретракции) сгустка.

А вот гликопротеин V предназначен для поддержания соединения тромбоцитов. Он гидролизируется тромбином.

Золь-гель

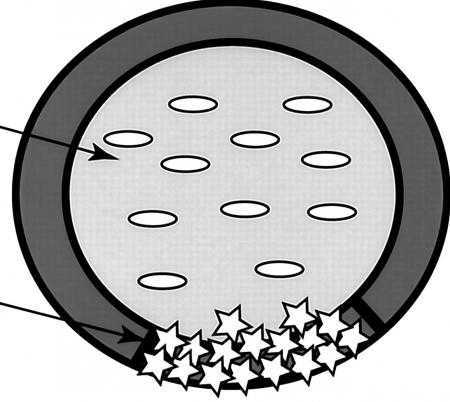

Вдоль второго слоя тромбоцитов, располагающегося под мембраной, идет кольцо микротрубочек. Строение тромбоцитов в крови человека таково, что указанные трубочки являются их сократительным аппаратом.

Так, при стимуляции этих пластин кольцо сжимается и смещает гранулы к центру клеток. В результате они сжимаются. Все это вызывает секрецию их содержимого наружу. Это возможно благодаря специальной системе открытых канальцев.

Такой процесс называется «централизация гранул».

При сокращении кольца микротрубочек также становится возможным образование псевдоподий, что только благоприятствует увеличению способности агрегации.

Внутриклеточные органеллы

Третий слой содержит гликогеновые гранулы, митохондрии, α-гранулы, плотные тела. Это так называемая зона органелл.

Плотные тела содержат в себе АТФ, АДФ, серотонин, кальций, адреналин и норадреналин. Все они необходимы для того, чтобы могли работать тромбоциты. Строение и функции этих клеток обеспечивают адгезию и заживление ран.

Так, АДФ вырабатывается при прикреплении тромбоцитов к стенкам сосудов, он же отвечает за то, чтобы указанные пластинки из кровотока продолжали присоединяться к тем, которые уже приклеились. Кальций регулирует интенсивность адгезии.

Серотонин вырабатывается тромбоцитом при высвобождении гранул. Именно он обеспечивает в месте разрыва сосудов сужение их просвета.

Процесс образования клеток

Чтобы разобраться с тем, каково строение тромбоцитов человека, необходимо понять, откуда они берутся и как формируются. Процесс их появления сосредоточен в костном мозге.

Он разделяется на несколько стадий. Вначале формируется колониеобразующая мегакариоцитарная единица.

На протяжении нескольких этапов она трансформируется в мегакариобласт, промегакариоцит и в конечном итоге в тромбоцит.

Основные функции

Для того чтобы понять, для чего в организме необходимы кровяные пластинки, мало разобраться с тем, какие особенности строения тромбоцитов человека. Они предназначены в первую очередь для формирования первичной пробки, которая должна закрыть поврежденный сосуд. Кроме того, тромбоциты предоставляют свою поверхность для того, чтобы ускорить реакции плазменного свертывания.

Помимо этого, было установлено, что они нужны для регенерации и заживления различных поврежденных тканей. Тромбоциты продуцируют факторы роста, предназначенные для стимуляции развития и деления всех поврежденных клеток.

Примечательно, что они могут быстро и необратимо переходить в новое состояние. Стимулом для их активации может стать любое изменение окружающей среды, в том числе и простое механическое напряжение.

Особенности тромбоцитов

Живут указанные кровяные клетки недолго. В среднем продолжительность их существования составляет от 6,9 до 9,9 дней. После окончания указанного периода они разрушаются. В основном этот процесс проходит в костном мозге, но также в меньшей степени он идет в селезенке и печени.

Специалисты выделяют пять различных типов кровяных пластинок: юные, зрелые, старые, формы раздражения и дегенеративные. В норме в организме должно быть более 90% зрелых клеток. Только в таком случае строение тромбоцитов будет оптимальным, а они смогут выполнять все свои функции в полном объеме.

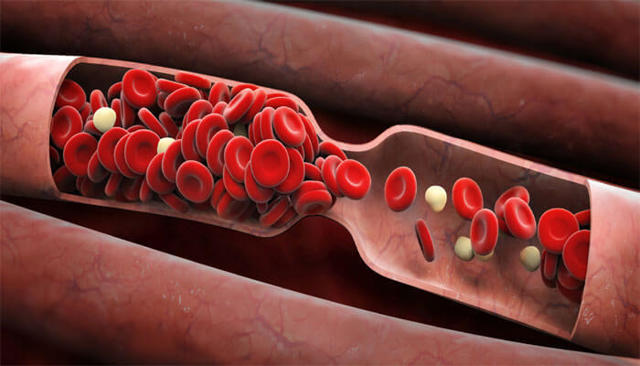

Важно понимать, что снижение концентрации этих клеток крови является причиной кровотечений, которые сложно остановить. А увеличение их количества является причиной развития тромбоза – появления сгустков крови. Они могут закупоривать кровеносные сосуды в различных органах тела или полностью перекрывать их.

В большинстве случаев при различных проблемах строение тромбоцитов не меняется. Все заболевания связаны с изменением их концентрации в кровеносной системе. Уменьшение их количества называется тромбоцитопения. Если их концентрация увеличивается, то речь идет о тромбоцитозе. При нарушении активности этих клеток диагностируют тромбастению.

fb.ru

Строение тромбоцитов

Функции и строение тромбоцитов: количество, размеры, строение, продолжительность жизни

Кровь — физиологическая жидкость, отвечающая за жизнедеятельность организма.

Благодаря ей ткани и органы насыщаются кислородом, освобождаются от токсинов, получают питательные вещества, отдают вырабатываемые гормоны и биологически активные соединения.

При повреждении сосудов появляются кровопотери — метаболические процессы нарушаются. Восстановить нормальный кровоток помогают тромбоциты — клетки, формирующиеся в просветах поврежденных сосудов.

Описание кровяных клеток

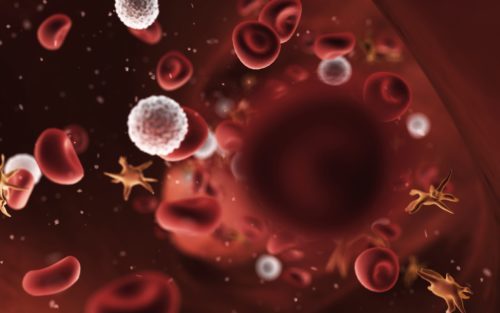

Структурные составляющие крови делятся на 2 фракции — красную и белую. Тромбоциты относятся к красной. Они не имеют ядер, синтезируются костным мозгом из мегакариоцитов, крупных клеток со стандартной структурой (объемными ядрами).

В спокойном состоянии, если повреждения сосудов отсутствуют, красные кровяные клетки плоские и напоминают по виду круги или овалы. Увидеть их можно только под микроскопом, размеры 2-5 мкм. Как только целостность капилляров, артерий или вен нарушается, форма тромбоцитов меняется — они увеличиваются в размерах и набухают.

По внешнему виду структурных составляющих физиологической жидкости можно понять, что происходит в организме:

- Спокойное состояние — без изменений. 90% клеток полностью созревшие.

- При массивной кровопотере под микроскопом на предметном стекле можно увидеть множество крупных тромбоцитов, костный мозг усиленно вырабатывает новые клетки.

- При нарушении кроветворения безъядерные клетки мелкие, дегенеративные.

- Замедление развития и неровные формы позволяют заподозрить злокачественный процесс.

- Резкое увеличение в размерах указывает на заболевания кроветворной системы.

Продолжительность существования тромбоцитов — 8 суток. Затем они разрушаются в селезенке, костном мозге и печени. При нормальной жизнедеятельности обновление непрерывное. Характеристика по размерам: мегаформы, макроформы, микроформы и нормоформы.

Особенности строения тромбоцитов

При многократном увеличении видно, что плоские безъядерные клетки являются сложным комплексом и представляют собой систему микрофиламентов, органелл и мембран. К тому же они состоят из нескольких слоев — периферического, зоны с гелем, внутриклеточных структур.

Внешний

Благодаря строению обеспечивается функция агрегации — слипания клеток между собой. Сначала образовываются выросты (псевдоподии), образования слипаются, а затем прилипают к месту повреждения. Формирующийся слой называется гликокаликс и состоит из надмембранной оболочки и гибкой мембраны.

Оболочка способна образовывать каналы и собираться в складки, которые проникают во все клетки и пронизывают ее со всех сторон. Благодаря такому строению тромбоцитов они имеют трубчатую структуру.

Это свойство плоских безъядерных образований позволяет происходить гемостазу (свертываемость), выделяя вещества, сгущающие кровь. Такой процесс называют реакцией высвобождения.

Трехслойная белково-липидная мембрана

Структура:

- белки — сиалогликопротеин и сократительный тромбостенин;

- ферменты —аденилатциклаза и гликозилтрансфераза;

- фосфолипидные микромембраны. Последние обеспечивают активность тромбопластина (стимулятора процесса коагуляции).

Гликокаликс

За непосредственную активацию безъядерных клеток крови отвечает гликокаликс — белковый надмембранный слой. В нем локализуются рецепторы, возбуждающиеся при изменении плотности плазменного белка. Как только в крови меняются соотношения красных и белых кровяных клеток, в ЦНС подается импульс об органических нарушениях.

В составе 2 слоя тромбоцитов — зоны-геля, или матрикса, непосредственно под мембраной, находится кольцо, комплекс мембранных вагинаций и канальцев, содержащих гранулы различных видов (альфа, бета, гликогеновые). Без них коагуляция невозможна. Во время сокращений в кровь выбрасываются вещества, вызывающие коагуляцию.

Следующий, 3 слой, — зона органелл, состоит из митохондрий, гликогеновых гранул, плотных тел. Все они содержат гормоны — серотонин, норадреналин и адреналин, АТФ и АДФ, кальций. Он регулирует интенсивность адгезии.

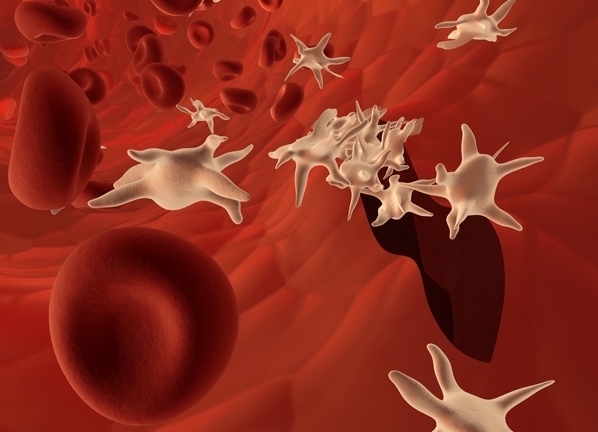

Как только начинается реакция высвобождения, все эти вещества выбрасываются в кровоток. Тромбоциты меняют свою форму. Из сторон круга или овала выпячиваются трубочки, которые содержат сократительный белок, размер увеличивается, форма теперь напоминает морскую звезду.

Зачем нужны плоскоклеточные безъядерные кровяные клетки

Особенности строения обеспечивают основную функцию тромбоцитов. Они закупоривают место повреждения сосуда и образуют тромб — кровотечение постепенно останавливается. Но самостоятельно справиться с крупным разрывом организм не может.

Даже при нормальном гемостазе для того, чтобы микроскопические образования слиплись друг с другом и образовали мембрану на ране, необходимо значительное количество времени.

Нужно учитывать и то, что при травме артерий кровь вытекает под давлением, а значит, формирующаяся пленка нарушается.

Но коагуляция — не единственная функция тромбоцитов. Красные кровяные клетки поставляют питательные вещества в сосуды (подпитывают эндотелий), чем поддерживают тонус стенок и уменьшают проницаемость, а также стимулируют рост и развитие клеточных структур всех органов и тканей.

Механизм образования тромба

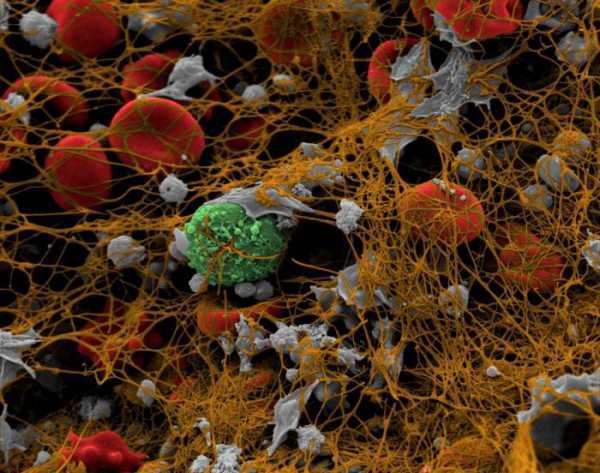

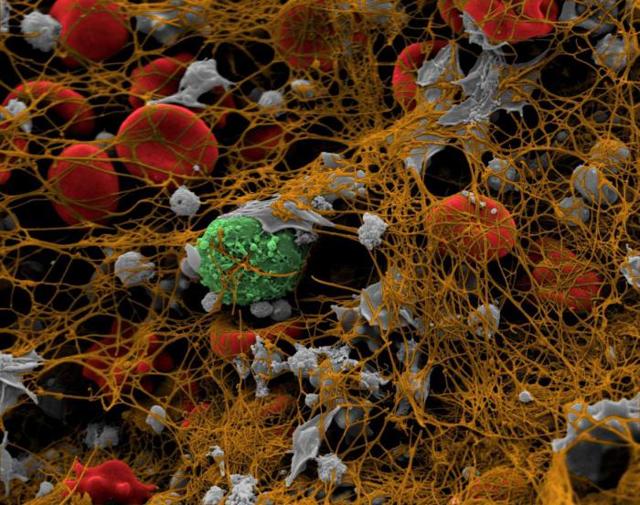

При повреждениях кровеносных сосудов в крови происходят изменения. Благодаря реакции высвобождения выделяются ферменты и соединения, превращающие ликопротеид, инертный белок, протромбин (вырабатываемый печенью) в тромбин (сериновую протеазу), фактор свертывания. Фибриноген (белок плазмы) трансформируется в фибрин. В его нитях задерживаются эритроциты.

Тромбоциты выделяют вещества, стимулирующие сокращение сосудов, и тесно слипаются между собой, натягивая фибриновые нити. Импульс передается на нити фибрина, они постоянно стягиваются, сжимая тромб. Постепенно плотное образование становится непроницаемым, уменьшается в размерах — кровотечение останавливается.

Оценка гемостаза

При снижении количества тромбоцитов в крови (нижняя граница 150х109/л) — развивается тромбоцитопения, заболевание, основным симптомом которого является нарушение свертываемости. Патология может быть как врожденной, так и приобретенной. Но и повышение уровня красных плоских безъядерных кровяных клеток опасно. Появляется тромбоцитоз, свертываемость повышается, увеличивается риск тромбообразования, развития инсультов, инфарктов, тромбоэмболии сосудов легких.

Внимание!

Уровень тромбоцитов снижается на фоне обострения бронхиальной астмы, при малярии и онкологических процессах, а повышается — при эссенциальной тромбоцитемии.

Пациентам, которые находятся в зоне риска или готовятся к операциям, необходимо обязательно получить результаты анализов, определяющих уровень тромбоцитов. Тесты для оценки тромбоцитарного компонента — на индуцированную агрегацию и на скорость свертывания. Отдельно сдают развернутый анализ крови.

Строение и функции тромбоцитов человека

Кровь — это физиологическая жидкость, курсирующая в организме человека. Цвет – красный, без оттенков, на вид выглядит однородной, однако состоит из клеток разных фракций — красных и белых. Тромбоциты относятся к красным.

Откуда берутся красные кровяные клетки

Эти структурные единицы вырабатывает костный мозг. В начальной стадии образуется мегакариоцитарная колониеобразующая единица, по мере созревания трансформирующаяся сначала в мегакариобласт, затем в промегакариоцит и, наконец, в тромбоцит. Основное отличие образований — ядра. Костный мозг вырабатывает клетки с крупными ядрами, а особенностью строения тромбоцитов является их отсутствие. При преобразовании структур ядра сначала уменьшаются, а потом исчезают.

Внимание!

Уровень тромбоцитов может увеличиваться после изнурительных физических нагрузок. Если какое-то время требовалось выкладываться с полной отдачей, то перед тем, как сдавать развернутый анализ крови, нужно 2-3 дня отдохнуть.

Костный мозг работает круглосуточно — в норме у взрослого человека должно постоянно находиться 150-375 структурных единиц/л крови, а у ребенка — 150 до 250 х 109/л тромбоцитов.

30% (резерв) — накапливаются в селезенке, а 70% постоянно циркулируют по организму.

Как только в головной мозг передается импульс о нарушении целостности сосудов, селезенка сокращается и в кровь выбрасывается столько красных кровяных клеток, сколько нужно для остановки кровотечения.

Какую форму имеют тромбоциты

В спокойном состоянии при многократном увеличении здоровая клетка напоминает диск или овальную двояковыпуклую линзу. При возбуждении, вызванном повреждением стенок крупных сосудов или микроскопических капилляров, форма тромбоцитов меняется. Они набухают, увеличиваются в размерах, становятся похожи на морские звезды или осьминогов — по краям появляются выступы-отростки, называемые псевдоподиями.

Виды плоских красных клеток крови:

- незрелые, их количество увеличивается при кровопотере;

- зрелые, в спокойном состоянии;

- дегенеративные — появляются при нарушении кроветворения, в этом случае нарушаются клеточные функции и строение;

- старые — циркулируют при онкологических процессах.

Продолжительность жизни здоровых клеток всего 8 дней, а затем они поступают в печень и селезенку, где и разрушаются.

Особенности строения тромбоцитов

Размеры безъядерных пластин — микроскопические, до 5 мкм. Но каждая из них включает несколько слоев, отвечающих за определенные функции.

Благодаря такому строению клетки быстро реагируют на неблагоприятные органические изменения.

Кроме микротрубочек и гранул, которые содержат вещества, необходимые для свертывания крови, отдельные тромбоциты включают рибосомы, немембранные органеллы. Именно они отвечают за сократительную способность сосудистых стенок.

Периферическая зона

Внешний слой представляет собой мембрану толщиной 50 нм, состоящую из 3 слоев. В нем содержатся плазматические факторы, энзимы и рецепторы, регулирующие агрегацию, — способность клеток слипаться между собой. Оболочка образует губчатые складки, пронизывающие клетку вдоль и поперек, что позволяет проникать в самые глубокие слои всех тканей и органов.

Мембрана содержит фосфолипазу, составляющую арахидоновой кислоты. Это вещество необходимо для выработки простагландинов. Они в свою очередь стимулируют выработку тромбоксана, необходимого для увеличения скорости агрегации (слипания) и формирования коагуляционных комплексов.

Гликопротеины

Эти соединения находятся в липидном биослое мембраны. Функция — адгезия плоских клеток, связывание с белком (фибронектином). Сгусток, образующийся на поверхности раны, сокращается, становится прочнее и уменьшается в размерах. Если гликопротеинов недостаточно, рана будет долго кровоточить.

Золь-гель

Отвечает за сокращение клетки и повышение способности к агрегации. Эта зона находится в подмембранном слое и состоит из кольца микротрубочек и выпучиваний. Здесь накапливаются АДФ (аденозинтрифосфат, отвечает за обменные процессы на клеточном уровне) и АТФ (аденозинтрифосфорная кислота, источник внутриклеточной энергии), кальций, серотонин, антисвертывающийся (антигепариновый) фактор.

При передаче импульса от головного мозга кольцо микротрубочек сжимается, факторы свертываемости выбрасываются в просвет сосудов, кровь сгущается, способность к агрегации повышается и выпячиваются псевдоподии. Процесс называется «централизация гранул».

Внимание!

Тромбоцитопения — заболевание, при котором уровень красных плоских клеток крови снижается (нижний может опускаться 109 м/л). Первый признак — повышеннаякровоточивость, нарушение свертываемости крови. Если заметили эти симптомы — необходимо обратиться к врачу. Опасность состояния — высокий риск внутренних кровотечений.

Внутриклеточные органеллы

Зона органелл содержит: плотные тела, митохондрии, гликогеновые гранулы, α-гранулы. Плотные тела включают, как уже упоминалось, АДФ и АТФ, кальций и гормоны — адреналин, норадреналин и серотонин. Когда происходит процесс централизации гранул, микротрубочки выбрасывают в кровь эти вещества:

- кальций — повышает интенсивность слипания;

- АДФ и АТФ — нормализует функцию слипания;

- гормоны — сужает просветы сосудов.

Кроме вышеперечисленных соединений, в зоне органелл находятся альфа-гранулы. Их функции — ускорение регенерации и стимуляция роста волокон гладких мышц. Благодаря такому строению тромбоциты меняют форму, увеличиваются, слипаются между собой и образуют на месте повреждения плотный сгусток.

Назначение тромбоцитов

При повреждениях сосудистых стенок увеличивается синтез плоских безъядерных кровяных клеток, которые выбрасываются в кровоток. Используется и резерв из селезенки. В процессе агрегации на поверхности раны образуется тромб, который закрывает рану.

Основная функция тромбоцитов — гемостаз, остановка кровотечения. Но не стоит надеяться, что затянется любая рана, в том числе глубокая. Из артерий кровь выбрасывается под давлением.

Агрегация происходит недостаточно быстро, и если помощь не оказывается вовремя, вероятность летального исхода высока.

Но это не единственная функция безъядерных плоских клеток крови. Они переносят по кровеносным сосудам питательные вещества, нормализуют проницаемость стенок и повышают тонус. Особенности строения тромбоцитов замедляют возрастные изменения, уменьшают хрупкость протоков крови, предупреждают внутренние кровоизлияния.

Опасно не только снижение уровня тромбоцитов в крови, но и повышение.

Симптомы тромбоцитоза — боли в животе, локализующиеся с левой стороны (в области селезенки), частые головные боли, появление гематом даже при легком физическом воздействии.

В этом случае повышается риск тромбообразования, нарушение работы почек, развитие инфарктов или инсультов. При появлении подобных признаков необходимо обратиться к врачу.

Вторичный тромбоцитоз протекает без выраженной симптоматики на фоне общего недомогания. Именно поэтому лицам старше 45-50 лет необходимо хотя бы 2 раза в год сдавать развернутый анализ крови.

Этот загадочный тромбоцит • Библиотека

Важнейшую роль тромбоцитов в живом организме открыл итальянский врач и патолог Джулио Биццоцеро, который в 1882 г. провел ряд блестящих экспериментов, имея в своем распоряжении лишь световой микроскоп.

Сегодня у нас куда больше измерительных приборов и вычислительных машин, выполняющих сложнейшие математические расчеты, однако множество вопросов остаются открытыми. Известно, что тромбоциты играют ключевую роль в остановке кровотечения из раны (гемостазе) и опасном перекрывании здорового сосуда (тромбозе).

Однако до сих пор неясно, как именно функционирует система гемостаза.

Какие причины приводят к ее переключению с защиты организма на развитие угрожающих жизни патологий? Какова роль тромбоцитов в регуляции процессов гемостаза и тромбоза? Не знаем мы, и зачем тромбоциты устроены так сложно, и не представляем всю последовательность событий, обеспечивающих формирование тромба в месте повреждения, а экспериментальные данные приносят с собой новые загадки.

Строение

Тромбоциты (от греч. θρομβοζ — ‘сгусток’ и κυτοζ — ‘клетка’) — специализированные безъядерные клетки крови, имеющие форму диска диаметром около 3 мкм и толщиной около 0,5 мкм (рис. 1). Образуются они при фрагментации больших клеток костного мозга — мегакариоцитов и циркулируют в кровотоке в концентрации 200–400 тыс. клеток в 1 мкл крови. Живут тромбоциты в кровотоке в среднем 5–9 дней, а затем разрушаются в селезенке и печени.

Устроен тромбоцит довольно сложно. Снаружи он ограничен билипидным слоем мембраны, многочисленные впячивания которой (открытая канальцевая система) дают запас поверхности для изменения формы (рис. 2). Поддерживает ее и одновременно позволяет сильно менять цитоскелет (каркас) клетки.

Внутри находятся эндоплазматический ретикулум (хранилище ионов кальция, необходимых для сигнализации и выполнения тромбоцитом своих функций) и митохондрии (органеллы, обеспечивающие дыхание).

В цитозоле присутствуют гранулы, содержащие вещества, выплескивающиеся при активации клетки (переходе в новое состояние) во внеклеточное пространство.

В плотных гранулах содержатся нуклеотиды (АТФ, АДФ, ГТФ, ГДФ), серотонин, ионы кальция в высокой концентрации, в α-гранулах — различные белки (в том числе факторы свертывания крови), а в лизосомах — некоторые ферменты (коллагеназа, эластаза и др.).

После активации тромбоцита на внешней поверхности его мембраны появляется отрицательно заряженный липид — фосфатидилсерин. С ним с помощью ионов кальция связываются некоторые факторы свертывания, формируя специальные комплексы.

Они во много раз ускоряют реакции, приводящие к желированию плазмы крови у места повреждения (этот процесс называется плазменным гемостазом).

Иными словами, фосфатидилсерин обеспечивает прокоагулянтную, способствующую плазменному гемостазу, функцию тромбоцитов.

Почему же век этих клеток крови столь недолог (эритроциты, например, живут три-четыре месяца), ведь в норме, в отсутствие серьезных повреждений сосудов, они практически не работают? Почему они имеют вид дисков? Зачем тромбоциту митохондрии, если его энергетические расходы крайне скромны? Зачем природе понадобилось ускорять реакции плазменного свертывания на клеточных мембранах? Для чего α-гранулы содержат белки свертывания, которые есть и в плазме крови? Это только некоторые из вопросов, не имеющих пока четких ответов.

Активация

Для выполнения своей основной функции — заделывания повреждения в стенке сосуда — тромбоциты должны перейти в активное состояние.

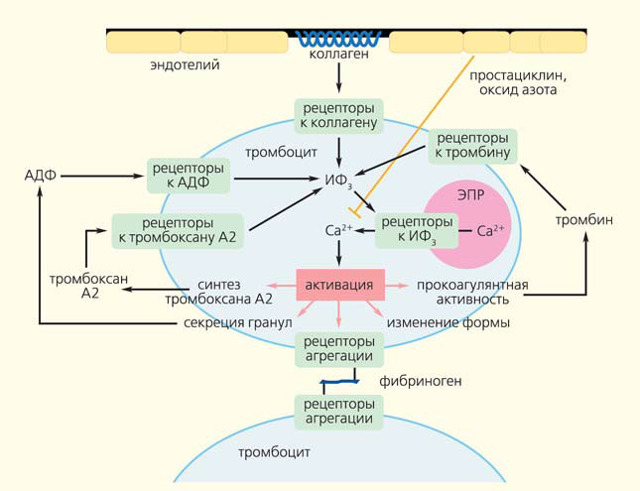

Как и у большинства клеток нашего организма, этот процесс протекает по следующей схеме: сигнал — рецептор — внутриклеточный сигнал — усилитель — регулятор — ответ (рис. 3).

Сигналом к активации служит появление в кровотоке агониста — специальной сигнальной молекулы, которая должна появляться только при необходимости и связываться со специфической молекулой, пронизывающей мембрану тромбоцита (рецептором).

Агонист взаимодействует с одним «хвостом» рецептора, выступающим снаружи, и это приводит к изменению другого, со стороны цитозоля, где появляется следующая сигнальная молекула — вторичный мессенджер.

Он запускает синтез еще нескольких мессенджеров, те, в свою очередь, — еще нескольких, и так сигнал распространяется в цитозоле и усиливается с помощью каскада внутриклеточных реакций, что в конечном итоге приводит к комплексному ответу тромбоцита. Важно, что в тромбоците существуют специальные регуляторные системы, модулирующие концентрации внутриклеточных мессенджеров на разных этапах активации, чтобы, например, не было реакции на следовые количества агониста.

Как же эта схема реализуется в нашем организме? В сосудах тромбоциты выталкиваются эритроцитами из основного потока и движутся вдоль стенок, проводя своего рода мониторинг их состояния. Одним из первых сигналов к активации тромбоцитов становится коллаген — основной белок соединительной ткани, обнажающийся при повреждении сосуда.

Обнаружив коллаген, они связываются с ним через специальные рецепторы, одновременно активируясь и прочно прикрепляясь к месту повреждения. Взаимодействие тромбоцита с коллагеном и ведет к запуску упомянутого внутриклеточного сигнального каскада и появлению в цитозоле вторичного мессенджера — инозитолтрифосфата (ИФ3).

Эта маленькая водорастворимая молекула способна быстро передвигаться в цитозоле и служит сигналом к выходу ионов кальция из внутриклеточных хранилищ.

А повышение его внутриклеточной концентрации может приводить к разнообразным ответам тромбоцита: выплескиванию содержимого гранул (секреции), изменению формы, прикреплению к стенке сосуда (адгезии), скреплению с другими тромбоцитами (агрегации), появлению прокоагулянтной активности (рис. 4).

После того, как кровеносная система уже распознала повреждение сосуда, в крови появляются еще три природных активатора тромбоцита — тромбин, АДФ и тромбоксан A2. Белок тромбин образуется из предшественника, протромбина, в плазме крови, но массово — уже на мембранах активированных тромбоцитов.

При секреции их плотных гранул выбрасывается большое количество АДФ (маленькая молекула, выполняющая в клетках в основном энергетические функции), и гораздо меньше АДФ высвобождается из поврежденных клеток эндотелия, выстилающего внутреннюю поверхность сосудов. Из арахидоновой кислоты, находящейся в мембранах активированных тромбоцитов, синтезируется тромбоксан А2.

Связывание этих трех активаторов со своими рецепторами на мембране тромбоцита приводит, как и в случае с коллагеном, к появлению ИФ3 в цитозоле и повышению в нем концентрации кальция (рис. 4). Таким образом, все три растворимых активатора и коллаген действуют по одному пути, однако вызывают разные тромбоцитарные ответы. Например, тромбоксан А2 провоцирует выброс плотных гранул, а АДФ — нет.

Активация отдельно коллагеном или тромбином вызывает все перечисленные ответы одновременно, а совместно — приводит к появлению группы прокоагулянтных тромбоцитов и синтезу тромбина на их мембранах. Видимо, существуют еще недостаточно изученные различия в сигнализации, запускаемой разными агонистами. Чтобы случайная активация не превращала тромбоцит в настоящую «бомбу», несущуюся в кровотоке и запускающую всю систему свертывания, в организме неповрежденные клетки эндотелия постоянно выделяют простациклин и оксид азота, которые блокируют активацию клеток, препятствуя повышению в них концентрации кальция.

Сигнализация — один из самых сложных и плохо изученных разделов в исследовании тромбоцитов. По устройству каждого рецептора и сигнального пути существует множество вопросов, и самый простой из них: зачем вообще столько активаторов?

Цитоскелет и изменение формы

Цитозоль тромбоцита пронизан трехмерной сетью из водонерастворимых белковых нитей (филаментов), которая формирует цитоскелет. Филаменты состоят из полимеризованного белка актина и обеспечивают изменение формы тромбоцита при активации.

Кроме того, непосредственно под плазматической мембраной находится мембранный скелет, связанный с цитоплазматическими «хвостами» некоторых рецепторов. Состоит он из коротких актиновых филаментов, соединенных друг с другом с помощью специальных белков.

Мембранный скелет не только поддерживает плазматическую мембрану, регулируя контуры клетки, и стабилизирует ее, предотвращая фрагментацию, но и регулирует распределение в плоскости мембраны рецепторов, прикрепленных к нему.

Также предполагают, что он играет важную роль в регуляции различных внутриклеточных событий, которые запускаются при активации.

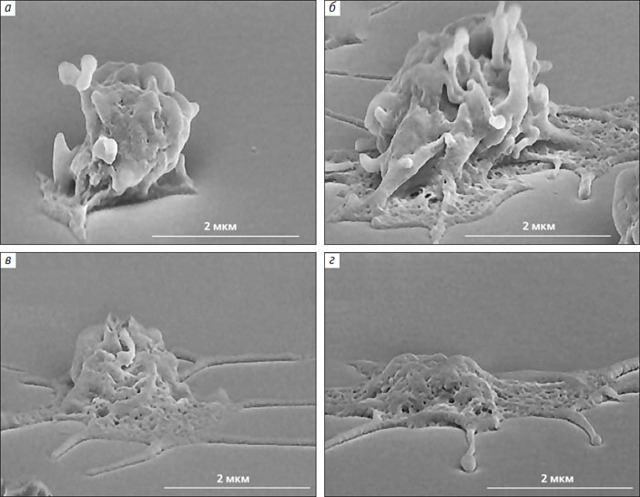

Интересно, что цитоскелет — структура динамичная, благодаря которой тромбоцит может не только менять форму, но и отращивать «щупальца» (филоподии). С их помощью он распластывается по поверхности поврежденного сосуда (рис. 5) и легче прилепляется к другим тромбоцитам (рис. 6).

Относительно недавно было обнаружено, что при сильной активации (одним тромбином или вместе с коллагеном) тромбоциты разделяются на две группы (субпопуляции), сильно отличающиеся по свойствам и даже форме, что предполагает принципиально разную организацию в них цитоскелета.

Одни из них («обычные» активированные) имеют вид амеб — комков с филоподиями, другие (прокоагулянтные, так как на внешней поверхности их мембраны много фосфатидилсерина) — шариков без «щупалец».

Полученные в нашей лаборатории данные свидетельствуют о том, что некоторые мембранные рецепторы, отвечающие за связывание клеток с поверхностью и друг с другом, у тромбоцитов из двух субпопуляций неодинаково прикреплены к цитоскелету. А это значит, что они могут по-разному взаимодействовать с поврежденной сосудистой стенкой и друг с другом в формирующемся тромбе.

Последовательность процессов при перестройке цитоскелета тромбоцита вообще изучена пока достаточно мало, а тут уже новый вопрос: зачем одним клеткам при активации становиться «амебами», а другим — «шариками»?

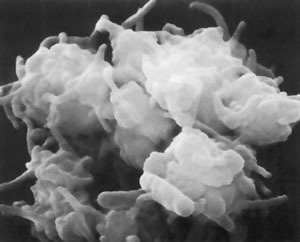

Адгезия и агрегация

Чтобы залатать неисправный сосуд и предотвратить кровопотерю, тромбоцитам нужно прикрепиться к месту «аварии» (адгезия) и друг к другу (агрегация). Первые обнаружившие повреждение клетки прикрепляются к нему и формируют нижний слой тромба. К ним прилепляются новые тромбоциты из потока, и постепенно образуется тромбоцитарный агрегат (рис. 6). Но между клетками в нем остаются промежутки, через которые может просачиваться плазма крови, поэтому она желируется вблизи места повреждения в результате реакций между факторами свертывания. Образующийся гель заполняет промежутки между тромбоцитами и полностью останавливает вытекание крови из раны. Адгезия и агрегация в норме ведут к перекрыванию места «аварии» и предотвращению кровопотери, а при патологических условиях, плохо пока изученных, вызывают формирование тромбов, мешающих нормальному кровотоку в здоровых сосудах. Их тромбирование является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

Адгезия происходит за счет связывания специальных рецепторов, гликопротеинов (ГП) VI и Ib и интегрина αIIbβ3 (или ГП IIbIIIa), на мембране тромбоцита с определенными белками на поверхности поврежденного сосуда.

Агрегация же происходит за счет ГП Ib и IIbIIIa и представляет собой образование связи между двумя рецепторами посредством растворенного в плазме крови лиганда (от лат. ligare — ‘связывать’; вещество, специфически соединяющееся с рецептором).

Гликопротеинам Ib и VI для связывания лигандов не требуется дополнительных условий, в отличие от ГП IIbIIIa, который приобретает такую способность только благодаря своим конформационным изменениям, происходящим после активации тромбоцита.

Фибриноген и фактор Виллебранда, основные лиганды интегрина αIIbβ3, обладают симметричной структурой и поэтому взаимодействуют одновременно с двумя рецепторами на соседних активированных тромбоцитах, формируя между ними скрепляющие «мостики» (рис. 4).

Рассмотрим приближенную последовательность событий, происходящих с тромбоцитами при нарушении целостности сосуда. Повреждение эндотелия приводит к выставлению в кровоток коллагена, на который из плазмы крови тут же садятся молекулы фактора Виллебранда.

Тромбоциты, приносимые к месту травмы, связываются с ними, а затем с коллагеном через рецепторы ГП Ib и ГП VI соответственно. Это запускает сигнальные процессы, приводящие к активации интегринов αIIbβ3 и к началу формирования тромба.

По мере того как клетки склеиваются друг с другом за счет интегринов αIIbβ3, они секретируют тромбоксан А2 и АДФ, которые активируют интегрины αIIbβ3 на проносящихся в потоке тромбоцитах, вовлекая их в растущий тромб.

В нашем организме размеры сосудов и скорости кровотока меняются от аорты с диаметром 2,5 см и средней скоростью потока 48 см/с до мельчайших капилляров диаметром 0,0008 см и скоростью течения крови 0,1 см/с.

Тромбоциты обладают уникальной способностью формировать стабильные контакты друг с другом в этом широком диапазоне условий. А удается им это благодаря тому, что при разных условиях вклад различных рецепторов, осуществляющих прикрепление тромбоцитов к стенке сосуда или друг к другу, сильно меняется.

И когда работа одного рецептора оказывается неэффективной, инициативу подхватывает другой, лучше приспособленный к данным условиям.

Напомним, что традиционной схемой скрепления двух тромбоцитов является образование связей «рецептор на одной клетке — лиганд в плазме — рецептор на другой». Однако недавно нам удалось показать, что существует еще одна схема — «рецептор на одной клетке — лиганд на другой» [5].

На внешней поверхности мембраны прокоагулянтных тромбоцитов непонятным пока образом удерживается большое количество белков α-гранулярного происхождения, в частности фибриноген и фактор Виллебранда.

Из-за этой белковой «шубы» такие тромбоциты некоторое время назывались в литературе «укутанными», при этом интегрины αIIbβ3, основные рецепторы агрегации, на них парадоксальным образом неактивны и не могут связывать свои лиганды.

В связи с этим долгое время считалось, что прокоагулянтные тромбоциты вообще не могут агрегировать, однако, как мы выяснили, способны слепляться с «обычными» активированными тромбоцитами (но не друг с другом). И происходит это за счет связывания активных интегринов αIIbβ3 на поверхности «обычных» активированных тромбоцитов и лигандов этого рецептора, удерживаемых на поверхности прокоагулянтных тромбоцитов в составе их белковой «шубы».

Сегодня уже достаточно хорошо известно, как запускается и происходит рост тромба, но неясно, как этот процесс останавливается.

Почему в норме рост тромба со временем прекращается, не приводя к закупорке сосуда? Вероятно, ответ на этот вопрос кроется в сложном одновременном действии множества факторов, оказывающих влияние на рост тромба, включая локальные условия кровотока и концентрации растворимых агонистов — таких как АДФ, тромбоксан А2 и тромбин.

Итак, прокоагулянтные тромбоциты по сравнению с «обычными» активированными обладают лучшей способностью ускорять плазменный гемостаз и особым механизмом агрегации — могут скрепляться с «обычными» активированными тромбоцитами, но не с себе подобными.

Формирование субпопуляций, обладающих уникальными комбинациями свойств, — один из самых интересных и сложных феноменов в науке о тромбоцитах. Экспериментальных данных, накопленных в результате более 15 лет продолжающихся исследований, достаточно, чтобы предполагать, что субпопуляции этих клеток играют разные роли в регуляции роста тромба.

Сейчас в нашей и нескольких зарубежных лабораториях ведется активная работа по выявлению (пато)физиологической роли тромбоцитарных субпопуляций и исследование их пространственного распределения в растущих тромбах. Эти знания позволят разработать новые лекарства, избирательно влияющие на клетки разных субпопуляций.

Так мы сможем вмешиваться в регуляцию роста тромба и предотвращать развитие патологических процессов (тромбоза), а там, где это требуется, наоборот, стимулировать нормальный гемостаз.

***

Тромбоциты обеспечивают остановку кровотечения и одновременно играют главную роль в тромбозе. Постепенно все больше вопросов, связанных с этими клетками, находят ответы, но тромбоциты таят в себе еще очень много секретов.

Достаточно добавить, что в последние 20 лет было обнаружено их участие в иммунном ответе, воспалении, регенерации тканей, ангиогенезе (образовании новых кровеносных сосудов) и даже развитии опухолей.

Дальнейшее изучение тромбоцитов поможет лучше понять протекание многих жизненно важных процессов нашего организма, но в первую очередь станет решающим шагом в победе над тромбозом — основной причиной смертности в развитых странах.

Медицина и Здоровье на портале EUROLAB | Медицинский справочник болезней и их лечение, консультации врача, клиники

Тромбоциты (Platelet count) — форменные элементы крови, участвующие в обеспечении гемостаза. Тромбоциты — мелкие безъядерные клетки, овальной или округлой формы; их диаметр 2-4 мкм. Образуются тромбоциты в костном мозге из мегакариоцитов.

В спокойном состоянии (в кровотоке) тромбоциты имеют дисковидную форму. При активации тромбоциты приобретают сферическую форму и образуют специальные выросты (псевдоподии).

С помощью подобных выростов кровяные пластинки могут соединяться друг с другом (агрегировать) и прилипать к поврежденной сосудистой стенке (способность к адгезии).

Тромбоциты обладают свойством выбрасывать при стимуляции содержимое своих гранул, в которых содержатся факторы свертывания, фермент пероксидаза, серотонин, ионы кальция — Са2*, аденозиндифосфат (АДФ), фактор Виллебранда, тромбоцитарный фибриноген, фактор роста тромбоцитов.

Некоторые факторы свертывания, антикоагулянты и другие вещества тромбоциты могут переносить на своей поверхности.

Свойства тромбоцитов, взаимодействующих с компонентами стенок сосудов, позволяют образовывать временный сгусток и обеспечивать остановку кровотечения в мелких сосудах (тромбоцитарно-сосудистый гемостаз).

Главная функция тромбоцитов — участие в процессе свёртывания крови (гемостазе) — важной защитной реакции организма, предотвращающей большую кровопотерю при ранении сосудов.

Оно характеризуется следующими процессами:адгезия, агрегация, секреция, ретракция, спазм мелких сосудов и вязкий метаморфоз, образование белого тромбоцитарного тромба в сосудах микроциркуляции с диаметром до 100 нм.

Другая функция тромбоцитов ангиотрофическая — питание эндотелия кровеносных сосудов.

Относительно недавно установлено также, что тромбоциты играют важнейшую роль в заживлении и регенерации поврежденных тканей, освобождая из себя в раневые ткани факторы роста, которые стимулируют деление и рост поврежденных клеток. Факторы роста представляют собой полипептидные молекулы различного строения и назначения.

К важнейшим факторам роста относятся тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF-β), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор роста эпителия (EGF), фактор роста фибробластов (FGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF).

Уровень тромбоцитов подвержен естественным колебаниям во время менструального цикла, поднимаясь после овуляции и снижаясь после начала менструации.

Он зависит также от питания больного, понижаясь при тяжелом дефиците железа, дефиците фолиевой кислоты и дефиците витамина В12.

Тромбоциты входят в число показателей острой фазы воспаления; при сепсисе, опухолях, кровотечениях, легком дефиците железа может возникать вторичный тромбоцитоз. Предполагается, что выработка тромбоцитов при этом неопасном состоянии стимулируется ИЛ-3, ИЛ-6 и ИЛ-11.

Напротив, тромбоцитоз при хронических миелопролиферативных заболеваниях (эритремия, хронический миелолейкоз, сублейкемический миелоз, тромбоцитемия) может приводить к тяжелым кровотечениям или тромбозам.

Бесконтрольная выработка тромбоцитов у этих больных связана с клональной патологией стволовой кроветворной клетки, затрагивающей все клетки-предшественники.

Временное повышение количества тромбоцитов можно наблюдать после интенсивной физической нагрузки. Небольшое физиологическое снижение уровня тромбоцитов отмечается у женщин во время менструации.

Умеренное снижение количества тромбоцитов может иногда наблюдаться у практически здоровых беременных женщин. Клинические признаки снижения количества тромбоцитов — тромбоцитопении (повышенная склонность к внутрикожным кровоизлияниям, кровоточивость десен, меноррагии и т.п.

) — обычно имеют место только в том случае, когда количество тромбоцитов снижается ниже 50х103 клеток/мкл.

Патологическое снижение количества тромбоцитов происходит вследствие их недостаточного образования при ряде заболеваний системы крови, а также при повышенном потреблении или разрушении тромбоцитов (аутоиммунные процессы). После массивных кровотечений с последующими внутривенными вливаниями плазмозаменителей количество тромбоцитов может снизиться до 20-25% от исходной величины вследствие разведения.

Повышение количества тромбоцитов (тромбоцитозы) может быть реактивным, сопровождающим определенные патологические состояния (как результат продукции иммуномодуляторов, стимулирующих образование тромбоцитов) или первичным (вследствие дефектов в системе гемопоэза).

Тромбоциты в крови человека особенности строения, основные функции, где образуются, за что отвечают, кто открыл тромбоциты, для чего нужны, сколько живут

Безъядерные плоские элементы крови продуцируются костным мозгом и имеют размер 2—3 микрона. Тромбоциты — это клетки с бо́льшим числом гранул (до 200 единиц). Пластины отделяются от крупных мегакариоцитов и представляют собой части цитоплазмы костного мозга, защищенные мембраной. Они предохраняют сосудистые стенки от механических разрушений и предотвращают потери крови.

Понятие о тромбоцитах

Пластинки бывают овальной или круглой формы. Когда они достигают поверхностей, на которых нет эпителиального слоя, то активизируется образование особенных отростков. Эти ветви предназначаются для остановки появляющегося кровотечения и закрытия ран, их длина больше размера тромбоцита в 5—9 раз.

Внутри гранул пластин содержатся тромбоцитарные ферменты, разрушающие оболочки бактерий и защищающие организм от вредных микроорганизмов. Отростки служат для ускорения перемещения в кровяном потоке путем прилипания к чужеродным телам, нити захватывают элементы, переваривают их. Защитный барьер создается при склеивании с другими тромбоцитами, то есть происходит свертывание крови.

Важной функцией тромбоцитов является поставка питательных микроэлементов к эндотелиальному слою. Продолжительность их жизни составляет от 7 до 12 суток, затем происходит разрушение в печени, легких и селезенке.

Формы тромбоцитов в крови:

- дегенеративные разновидности — содержатся в количестве до 0,2%;

- стереотипы раздражения — составляют от 0,8 до 2,3%;

- юные клетки — от 0 до 0,8%;

- зрелые формы — от 90,2 до 95%;

- старые пластинки — от 2,3 до 5,7%.

Инактивированные элементы представляют собой сплюснутые шаровидные формы, в которых полуоси находятся одна к другой в соотношении 2:8. Такая особенность применяется в случае распознавания оптических характеристик тромбоцитов и при регенерации параметров способом проточной цитометрии.

Строение клеток

Микроскопические исследования показывают, что перемена формы клетки при активации связывается с трансформацией кольца трубочек. Это явление вызывается преобразованием количества кальций-ионов.

Строение тромбоцитов неоднородное, присутствует гетерогенность, при этом конструкция содержит несколько слоев:

- наружная поверхность представлена трехслойной мембраной, в толще которой содержится фосфолипаза А, рецепторы сцепления с другими элементами и тканями;

- липидный слой является скоплением гликопротеинов и помогает пластинкам находиться в склеенном состоянии длительное время;

- микротрубочки в виде клеточного каркаса помогают сокращаться структуре для выброса содержимого тромбоцита за его пределы;

- область органелл представлена в строении разнообразными компонентами и факторами, которые способствуют заживлению ран.

В ранние периоды исследований отсутствовала фотографическая техника и не было однозначной терминологии, поэтому время начальных наблюдений за тромбоцитами точно не установлено. Есть информация, что первое изучение вел изобретатель микроскопа нидерландец ван Левенгук.

В Англии сейчас клетки называются кровяными пластинками, термин ввел Биццоцеро в 181 году. Ему же приписывается открытие взаимосвязи элементов с гомеостазом и тромбоцитозом.

В русском языке плоские кровяные клетки называются тромбоцитами, иногда используется название бляшка Боццоцеро.

Формирование и жизненный цикл

Их образование и созревание начинается в теле красного мозга в области тазовых костей и позвонков. Губчатая субстанция воспроизводит стволовые клетки, неспособные к процессу дифференциации и не разделяющиеся на определенные типы.

Тромбоциты проходят несколько степеней при формировании:

- стволовые клетки превращаются в элементы мегакариоцитарного ряда;

- начинается образование мегакариобласта — большого образования сетчатой структуры без гранул, с 2—3 круглыми ядрами;

- получившийся протромбоцит превращается в промегакариоцит и происходит формирование тромбоцита.

Преобразования происходят в результате воздействия генетических факторов. Недостаток клеток ведет к увеличению длительности кровотечения, повышенный объем элементов становится причиной формирования сгустков и закупорки сосудов. В результате перекрытия каналов может возникнуть инфаркт, инсульт, легочная эмболия или сосудистая пробка в других органах тела человека.

Неполноценность тромбоцитов или их недостаток носит наименование тромбоцитопатии. Низкий общий показатель количества пластинок при анализе вызывает последствие в виде тромботической пурпуры, при которой развивается ишемия разных органов или гемолитическая анемия, увеличивается число закупорок в сосудах после кровотечений.

Функции элементов

Тромбоциты формируют первичную пробку для затягивания раны поврежденного сосуда и ускоряют реакцию свертывания плазмы. Особенность пластинок в том, что они играют значимую роль в заживлении и восстановлении тканей, при этом выделяют полипептидные молекулы для роста и деления клеток. Тромбоциты быстро активируются при необходимости и переходят в новое необратимое состояние.

Пластины преобразовываются под действием возбудителей:

- основного белка соединительной ткани — коллагена;

- главного белка системы свертывания — тромбина;

- аденозинмонофосфата, продуцируемого поврежденными клетками — АДФ;

- активатора второго ряда, синтезируемого тромбоцитами для налаживания вазоконстрикции — тромбоксана А2.

Измененные плоские клетки крепятся к поврежденной поверхности, формируют пробку в результате прилипания к стенкам и друг другу. В результате обновляется форма пластинок, происходит экспрессия фосфатидилсерина и Р-селектина.

В обычном состоянии тромбоцитарная мембрана не поддерживает процедуру свертывания крови, при этом фосфолипиды находятся на ее внутреннем слое.

Активация плоских элементов вызывает возбуждение белковых молекул скрамблазы, которые перебрасывают фосфолипиды на внешнюю оболочку. В итоге выравнивается концентрация фосфатидилсерина в обоих слоях.

В процессе изменяются трансмембранные белки экзогенного слоя, которые ускоряют свертывание путем характерного сцепления факторов.

Анализы крови

В категории качественных преобразований тромбоцитов выделяют недостаток или блокаду рецепторов мембран или отсутствие компактных гранул.

Симптомы геморрагического диатеза возникают из-за сдвига в высвобождении сферосом, при нарушении продукции тромбоксана и простагландинов.

Имеет значение аномалия и дефицит фактора Виллебранда, а также нарушение взаимообмена нуклеотидов и перемещения кальция.

В современной медицине применяются такие виды анализов крови:

- общий клинический;

- биохимическое исследование;

- определение степени свертываемости;

- проба по Сухареву.

Исследование крови рекомендуется в качестве первого шага при постановке диагноза. В результате лабораторных исследований выявляется патология и отражается истинное состояние тела человека.

Общий клинический

По итогам исследования проверяется уровень гемоглобина, число лейкоцитов, лимфоцитов, определяется коэффициент цвета, степень оседания эритроцитов (СОЭ), в общей картине показывается объем присутствующих тромбоцитов. На основании исследований определяется степень функционирования организма и выявляются отклонения от нормы.

Общий анализ назначается врачом для подтверждения или опровержения:

- появления воспалений;

- развития заболеваний кроветворных органов и систем;

- возникновения иммунных сбоев;

- аллергических реакций.

Анализ рекомендуется беременным женщинам, пациентам с варикозным расширением вен, заболеваниями сердца и сосудов. Исследование нужно при патологиях органов, аутоиммунных заболеваниях. Проведение анализа не требует сложной подготовки, для взятия крови больше подходит утреннее время перед завтраком.

Биохимическое исследование

Анализ информирует врача и дает развернутую таблицу показателей, поэтому требуется большой объем крови, который берется из вены. Биохимические показатели отражают функционирование большинства органов и степень развития болезни.

Проверка показывает:

- воспалительные процессы;

- показатели состояния системы крови;

- положение водно-солевого взаимообмена;

- объемы важных для жизни микроэлементов.

В результате определяется показатель белков, углеводов, проверяется уровень ферментов крови, концентрация билирубина. Расширенный биохимический анализ показывает нормальное или нет содержание микроэлементов. В результате исследуется азотистый обмен, устанавливается наличие мочевины, креатинина.

Определение свертываемости

В процессе исследования выявляется скорость формирования сгустка крови, агрегации тромбоцитов. Удлинение показателя ведет к лишним кровопотерям, а низкая активность плоских телец вызывает закупорки сосудов.

Беременные женщины сдают анализ два раза, так как при родах очень важна своевременная свертываемость. Возникновение пробок опасно при варикозном заболевании тем, что вызывает появление тромбов.

Коагулограмма назначается перед оперативным лечением, обширным переливанием крови.

Анализ проводится перед утренним питанием или спустя 8 часов после еды, не рекомендуется прием алкоголя. Из вены берется 1 мл крови, который делится на две пробирки. Образцы содержатся в условиях температуры +37˚С, при этом определяется время от сбора крови до начала этапа сворачивания.

Диагностика по Сухареву

В процессе изучается время загустевания крови до времени ее полной неподвижности. Развитие процедуры должно ограничиваться периодом в 35—120 секунд, а окончание процесса растягивается до 3,5−5,0 минут.

Пониженные показатели говорят об изменениях:

- анемии разного происхождения;

- беременности;

- неправильном функционировании тромбоцитов;

- излишнем увлечении кроверазжижающими медикаментами.

Ускоренная свертываемость свидетельствует о гормональных сбоях, развитии атеросклероза, инфекционных поражениях в организме. Для анализа используется трубка Панченкова, берется кровь из пальца, первая капля удаляется ватой. Капилляр наполняется до контрольного уровня и кладется горизонтально. Лаборант через 30 секунд переворачивает трубку, меняя стороны, при работе применяется секундомер.

Расшифровка результатов

У женщины, мужчины и ребенка норма тромбоцитов в крови отличается, что объясняется разным физиологическим строением тела. На протяжении жизни, в зависимости от возраста, традиционный показатель также изменяется, для беременных женщин границы определяются отдельно.

Нормы для разных категорий пациентов:

- мужчины — 190—410 тыс. ед. на 1 мкл;

- женщины — 180—330 тыс. ед./мкл, во время менструации уровень может понизиться наполовину, что относится к норме;

- новорожденные младенцы — 110—415 тыс. ед., годовалые малыши — 150—350 тыс. ед., ребенок в возрасте от 1 года до 5 лет — 170—390 тыс. ед., дети 5—7 лет показывают 190—400 тыс.

Повышенное содержание плоских клеток говорит об опасности тромбоцитоза, а причины этого кроются в переутомлении, ожирении, травмах с потерей крови или появлении различных патологий в организме.

Иногда увеличение объема тромбоцитов связывается с нарушением функциональности стволовых клеток костного мозга.

Концентрация повышается при онкологии почек, печени, инфекциях, артритах, анемиях и других заболеваниях.

Сниженный показателей характерен для тромбоцитопении врожденного или приобретенного характера. Проблема уменьшенного содержания тромбоцитов проявляется при следующих болезнях:

- повреждение органов кроветворения;

- цирроз;

- гепатит;

- гипер и гипотиреоз;

- некоторые разновидности лейкоза;

- хронический алкоголизм;

- мегалобластная анемия.

Если врач не выявил заболеваний, а уровень тромбоцитов отклоняется от нормы, то нужно обратить внимание на питание и образ жизни. Рекомендуется употребление продуктов с богатым содержанием витаминов и полезных веществ, отказ от вредной пищи, соблюдение режима дня, исключение чрезмерных нервных и физических нагрузок.

ПредыдущаяСледующая