Анемия Минковского-Шоффара (сфероцитоз, микросфероцитарная анемия) — генетическая редкая аномалия, которая проявляется малокровием и гемолизом — разрушением эритроцитарной оболочки в селезенке, диагностируется чаще всего в детстве. Чем раньше замечается симптоматика, тем тяжелее течение болезни, поэтому часто ребенку требуется неотлагательная врачебная помощь.

Диагноз «Гемолитическая анемия» ставится 2 — 3 родившимся детям из 10000 (причем чаще всего заболеванием страдают мальчики) и представляет угрозу здоровью и жизни. Более подробно с причинами, симптоматикой, диагностическими мероприятиями, лечебными направлениями и профилактическими мерами ознакомимся в статье.

Патогенез и причины сфероцитоза

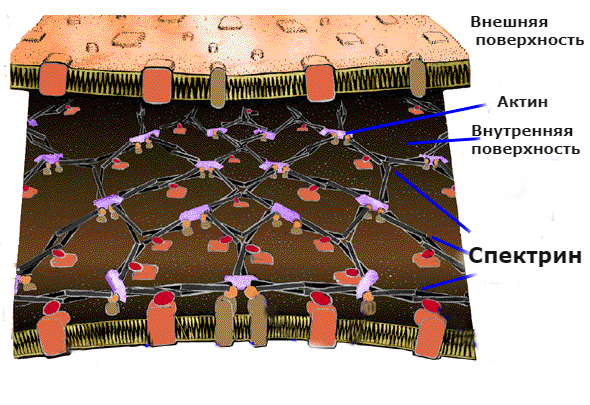

Белок «эластичности» эритроцита — спектрин

Микросфероцитарная анемия — болезнь крови, в основе которой лежит гемолиз эритроцитов. Из-за гибели красных телец в организме происходят патологические изменения.

Болезнь охватывает различные этнические слои, но чаще всего встречается на территории Европы, особенно на северной части. В начале 20 века польский ученый Минковский установил, что болезнь наследуется, а затем французский терапевт Шоффар полностью разобрался в причинах возникновения аномалии.

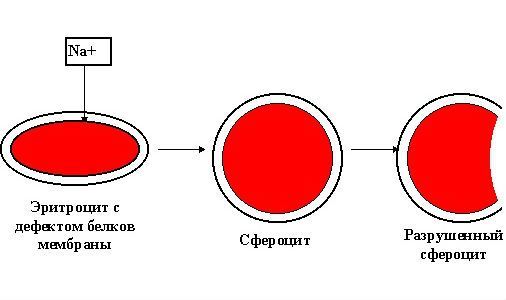

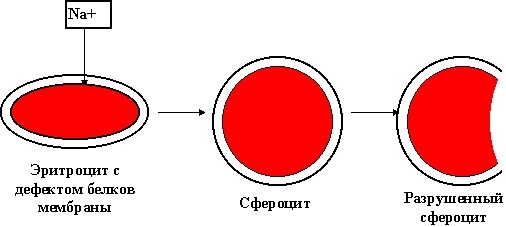

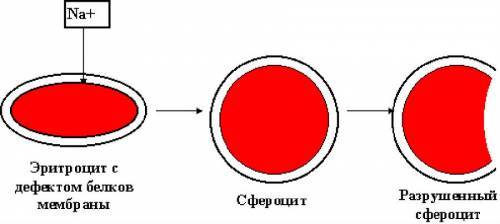

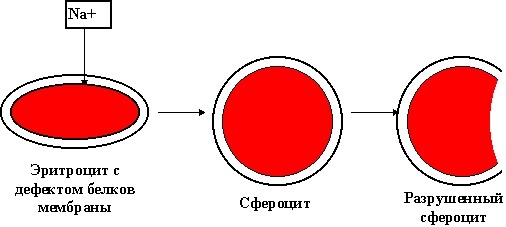

У здорового человека красные кровяные диски двояковогнутые, что предоставляет возможность проходить через капилляры. При генетической патологии вследствие генной мутации в красных кровяных тельцах снижается концентрация органического вещества цитоскелета — спектрина, из-за чего эритроциты раздуваются посредством поступления внутрь водных и солевых ионов.

Клетка становится шаровидной формы и происходит снижение эластичности. При прохождении деформированного эритроцита через синусы селезенки происходит повреждение с последующим разрушением, что чревато эритроцитарным понижением и нарушением жизненного цикла эритроцитов. Такой ген может передаваться ребенку от одного из родителей — чаще всего по доминантному типу.

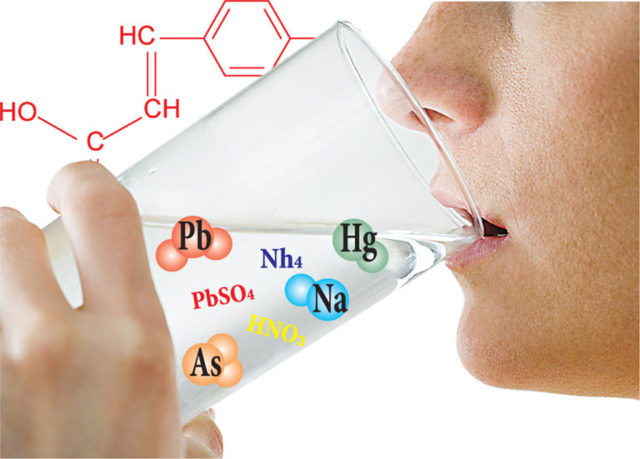

Неблагоприятное влияние оказывают соли тяжелых металлов

Однако иногда сфероцитоз — результат первичной генной мутации, когда оба родителя здоровы. Мутация генов — повреждение структуры ДНК — обычно происходит при закладке органов и систем под воздействием нижеперечисленных факторов:

- волны ионизации — радиоактивность, рентген;

- патогенные химические элементы — отравление солями тяжелых металлов, этиловым спиртом, сильнодействующими медикаментозными средствами, табаком, наркотиками;

- пренебрежение будущей мамой лечением вирусных заболеваний.

Справка! Влияние вышеперечисленных факторов опасно формированием других аномалий у плода, поэтому беременной женщине рекомендуется ограничить их воздействие на организм.

Особенности развития болезни у детей

Пожелтение кожи и слизистых — возможный признак гемолиза

Микросфероцитарная анемия проявляется в любом возрасте, даже у новорожденных детей и младенцев. Однако наиболее выраженная симптоматика замечается к 4 — 7 годам. Чаще всего патология диагностируется случайно — при плановом осмотре.

Если заболевание заметно у младенцев, то клиническая картина будет осложненной и понадобится много сил на лечение и восстановление организма. Проявление гемолитической анемии зависит от выраженности эритроцитарного распада, насколько сильно происходит процесс разрушения эритроцитов.

При неосложненном гемолизе печень остается нормальных размеров. При значительном разрушении эритроцитов параметры жизненно важной железы увеличиваются, в желчном пузыре образуются конкременты. Обструкция (непроходимость) желчевыводящих путей провоцирует развитие механической желтухи с симптомами:

- пожелтение кожи и слизистых оболочек,

- повышение температуры,

- темно-коричневая моча,

- нестерпимый кожный зуд,

- боль в правом подреберье.

Признаки и симптомы сфероцитоза

В период обострения могут беспокоить приступы холецистита

Болезнь выражается в зависимости от уровня здоровых красных кровяных телец: чем больше их в крови, тем слабее симптоматика. Первые признаки сфероцитоза у ребенка замечаются в раннем детстве — обычно в дошкольный период или раннем школьном возрасте. Сфероцитоз отличается волнообразным течением — с периодами ремиссии и обострений, на раннем этапе характерно бессимптомное течение.

Во время межприступного периода состояние больного удовлетворительное, отмечаются только признаки анемии:

- желтуха,

- бледный цвет кожи,

- головокружение.

С наступлением гемолитического криза проявляется усиление симптоматики:

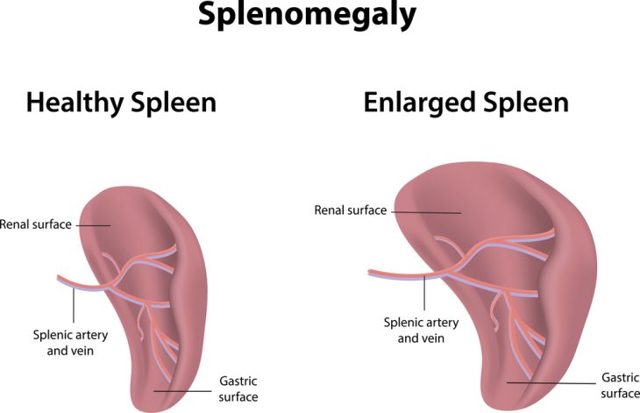

- изменение параметров печени и селезенки — органы выступают за границу ребер на 2 — 3 см;

- пониженный гемоглобиновый уровень;

- признаки холецистита с подъемом субфебрильных температурных значений, появлением конкрементов в желчном пузыре, болью в правом подреберье, белым калом и затемненным оттенком мочи;

- общая слабость, хроническая усталость, неспособность двигаться;

- мигрень;

- спазматические боли в эпигастральной области;

- приступы тошноты, рвотные позывы;

- темно-коричневый цвет кала из-за содержания большого количества пигмента стеркобилина.

Диагностика сфероцитоза

Лабораторные тесты — важная часть диагностики

Сфероцитоз не всегда удается распознать на раннем этапе, ведь часто болезнь протекает бессимптомно. Иногда единственный признак заболевания — бледная кожа и общая слабость организма. Если эти и другие симптомы сфероцитоза начали беспокоить, рекомендуется незамедлительно проконсультироваться со специалистом. Доктор соберет анамнез, осмотрит пациента, осведомится о наличии наследственных патологий.

Для точной постановки диагноза не обойтись без лабораторной диагностики:

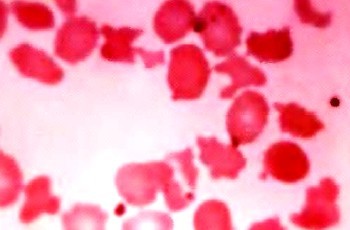

- общий анализ крови с выявлением скорости оседания эритроцитов, уровнем гемоглобина, эритроцитарной формой;

- биохимия с исключением железодефицитной анемии и гипербилирубинемии;

- методика определения осмотической резистентности эритроцитов;

- биопсия костного мозга (в редких случаях, когда доктору сложно поставить диагноз или при недостаточности сведений относительно болезни).

В качестве дополнения врач нередко назначает УЗИ внутренних органов и оценивает параметры печени, селезенки, исключает наличие конкрементов в желчном пузыре.

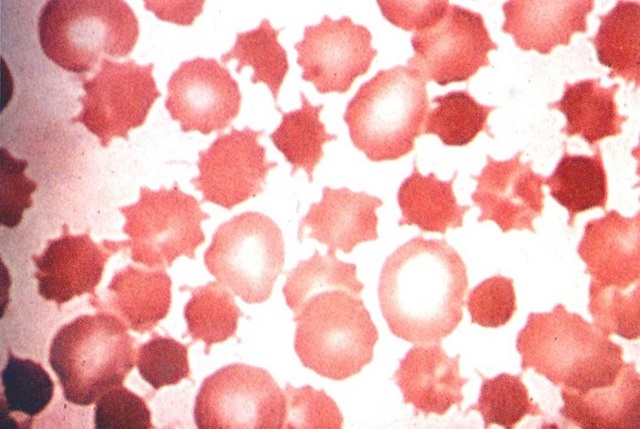

Наиболее важный показатель при сфероцитозе — снижение осмотической стойкости красных кровяных телец. При наступлении гемолитического криза количество ретикулоцитов (клеток, предшествующих эритроцитам) увеличивается, а в периферической крови визуализируются нормальные эритроциты, хотя лейкоциты и тромбоциты в норме.

Обратите внимание! В кровяном мазке при наличии наследственной анемии обнаруживается полихромазия, пойкилоцитоз, однако ядросодержащих эритроцитов мало или вовсе отсутствуют.

Лечение микросфероцитарной анемии

Лечебная тактика при сфероцитозе может быть самой разной

Лечебная тактика зависит от тяжести протекания болезни, частоты возникновения кризов и возраста пациента. Во время ремиссии терапия не осуществляется. Однако при гемолитическом кризе ребенок нуждается в срочной госпитализации. В условиях стационара проводят дезинтоксикационную терапию, при которой выводится продукт распада гемоглобина — билирубин. Помимо удаления из организма токсических веществ пациенту делают инъекции с витаминами и препаратами железа — для восстановления эритроцитов.

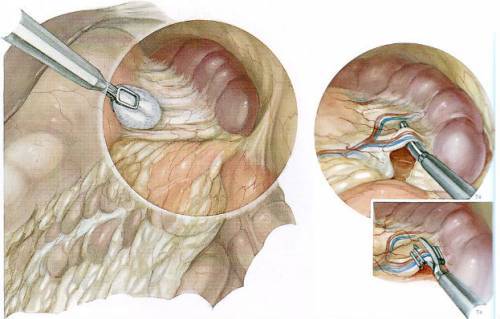

Иногда может потребоваться радикальное вмешательство в организм с удалением селезенки — при осложненном течении консервативного лечения бывает недостаточно. После хирургического вмешательства количество деформированных эритроцитов не снижается, однако эритроцитарное разрушение при прохождении через селезенку прекращается.

Также при выраженном малокровии врач часто принимает решение удалять желчный пузырь. Перед началом операции больному требуется переливание качественных здоровых эритроцитов.

Хирургическая практика показывает благоприятный исход для пациента после проведения операции. Но хирургическое вмешательство не влияет на форму эритроцитов — красные кровяные тельца по-прежнему остаются деформированными и сохраняют патологические свойства.

Внимание! Детей оперируют не раньше 4 — 6-летнего возраста. При тяжелом состоянии беременным женщинам также требуется хирургическое вмешательство, ведь прогрессирование сфероцитоза чревато осложнениями для будущей мамы и плода.

Распространенные лекарства

Гемотрансфузия как метод лечения сфероцитоза

Лекарственная терапия призвана снизить отечность головного мозга, устранить гипербилирубинемию, кислородное голодание и охватывает:

- Уколы преднизолона, карбоксилазы;

- Инъекции с аскорбиновой кислотой, цианокабаламином и глюкозой;

- Лекарства, усиливающие отделение желчи — после вывода пациента из криза;

- Заместительная терапия переливанием эритроцитарной массы при сильном падении гемоглобиновой концентрации;

- Снижение гипербилирубинемии альбуминами.

Продолжительность лечения медикаментами определяется строго врачом с учетом индивидуальных особенностей организма больного и степени тяжести состояния.

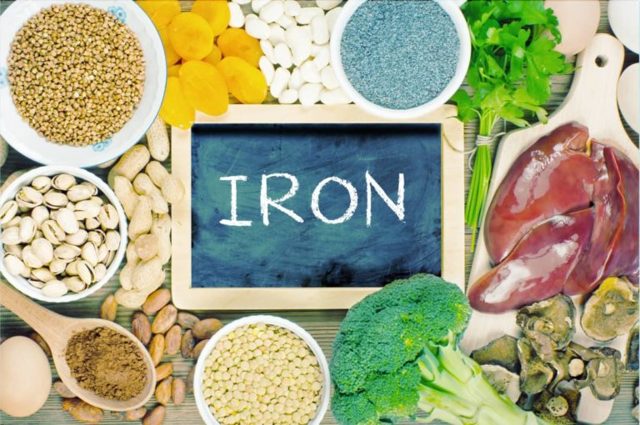

Диета и меры профилактики

Диета как метод комплексной терапии

При легком течении болезни основное лечение состоит из коррекции питания. Для улучшения состояния необходимо включать в меню продукты, богатые фолиевой кислотой и железом. В рационе больного должны присутствовать такие продукты как:

- свежие фрукты и овощи,

- орехи и бобовые культуры,

- мясные, рыбные блюда,

- молочные и кисломолочные продукты.

Более того, желательно избегать жареной, копченой, слишком соленой пищи — лучше питаться тушеной, паровой, отварной едой.

Возможные осложнения и последствия

Своевременная диагностика и лечение — залог успеха

Прогноз при наследственном сфероцитозе чаще всего благоприятный — при своевременном обнаружении и правильном лечении патологический процесс разрушения эритроцитов можно остановить. Однако иногда при несвоевременном или неправильном оказании медицинской помощи во время гемолитического криза существует риск летального исхода.

Учитывая, что патология передается по наследственности, существует высокая степень риска рождения больного ребенка. При наличии диагноза у одного из родителей новорожденного малыша сразу ставят на диспансерный учет.

При проявлении у ребенка наследственного сфероцитоза при отсутствии надлежащего лечения существует риск деформации костей, умственной отсталости, нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Узнаем, что представляет собой болезнь Минковского Шоффара

Эта болезнь относится к роду анемий и является наследственной патологией. Она имеет второе название – наследственный сфероцитоз. Первое описание её получено в XIX столетии физиологом Минковским и впоследствии дополнено Шоффаром. Патологии подвержены люди любого этнической группы и возраста. В группе риска находятся жители северной Европы.

У всех пациентов, у которых диагностирована патология, есть дефицит спектринов в мембране эритроцитов или нарушение их функционирования. Симптоматика и проявления патологии зависят от степени их дефицита.

Бывает, что у людей с дефицитом спектринов клинических проявлений болезни нет.

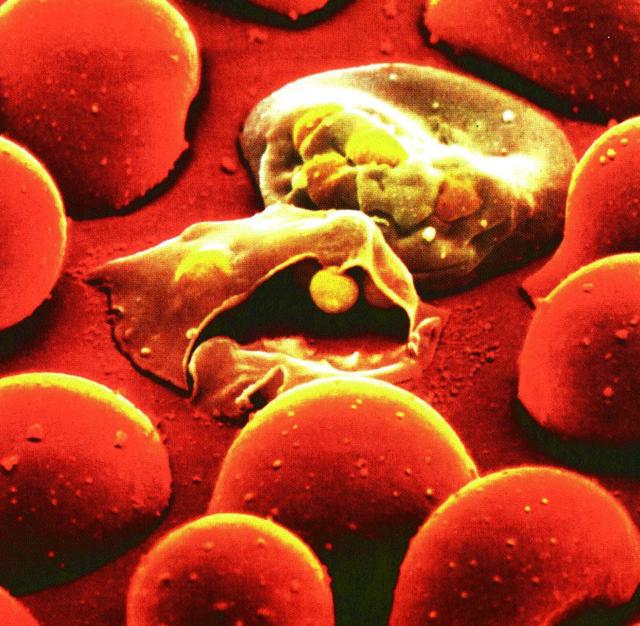

При этом заболевании эритроциты принимают форму сферы, превращаясь в сфероциты из-за аномалии белка мембраны клеток. Мембрана становится более проницаемой в неё попадает больше ионов натрия и лишняя вода.

Деформированные эритроциты в узких местах кровотока двигаются медленней, частично их поверхность расщепляется и они гибнут. Селезёнка производит их поглощение, её размеры из-за длительного поглощения разрушенных компонентов увеличиваются.

В организме увеличивается количество свободного билирубина, который выходит с каловыми массами. У пациентов его количество увеличивается до двадцати раз выше нормальных показателей.

Посмотрите видео на эту тему

У больного начинают появляться камни в жёлчном пузыре и протоках.

Причины

Природа патологии в основном носит наследственный характер. Зачастую один из родителей пациента имеет эту патологию.

Лишь в каждом четвёртом случае болезнь развивается вследствие новых мутаций в организме на протяжении жизни.

Признаки и симптомы

Клиническая картина может быть разнообразной и зависит от тяжести болезни, вида белка. Если в нём есть недостаточность а-цепи, то болезнь протекает легче. А вот поражение бета-цепи отличается тяжёлыми клиническими симптомами.

Наследственный сфероцитоз начинается уже после рождения ребёнка и по симптоматике похож на гемолитическую патологию или затянувшуюся гипербилирубинемию.

У пациента бледнеют кожные покровы, проявляет себя желтуха и спленоменалия.

Обычно заболевание протекает волнами. У пациента во время обострения инфекционных заболеваний развиваются кризы, но при этом они носить спонтанный характер. В период между кризами пациенты часто не жалуются на обострения болезни, но и в это время селезёнка остаётся увеличенной и легко прощупывается при пальпировании пальцами.

Между кризами у пациентов наблюдается симптоматика анемии. Человек ощущает постоянную слабость, у него бледнеет кожа и слизистые.

Кожа может приобретать жёлто-зелёный оттенок из-за увеличения распада эритроцитов. У пациента наблюдаются повышения температуры до 38 градусов, его мучают мигрени и ухудшается работоспособность.

Читайте так же: Причины и лечение пароксизмальной ночной гемоглобинурии

В брюшной полости начинаются спастические болевые ощущения, увеличивается селезёнка.

Чем больше количество разрушенных эритроцитов, тем сильней симптомы патологии.

Особенности развития болезни у детей

Чем тяжелей течение патологии у пациента, тем сильней выражаются следующие признаки заболевания:

- Череп, принимающий форму башни.

- Готическое небо.

- Расширение переносицы.

- Увеличение расстояния между зубами.

Эти клинические проявления связаны с гиперплазией костного мозга и остеопорозом.

В некоторых случаях у человека проявляет себя только желтуха, а остальные симптомы просто не беспокоят. Иногда патология просто никак себя не проявляет, а выявляется после проведения соответствующих анализов.

Патолого-анатомическая картина

Костный мозг гиперплазируется в трубчатых и плоских костях и развивается эритрофагоцитоз.

У пациента в селезёнке уменьшается количество фолликулов и меняются их размеры, пульпа наполняется кровью.

В лимфе и печени врачи нередко диагностируют гемосидероз.

Патогенез

Дефективный белок, полученный человеком при рождении, вбирает в себя ионы натрия и воду. Форма эритроцитов становится сферической и разрушается при прохождении между узкими синусами селезёнки. Часть поверхности компонента крови отламывается и превращается в микросфероциты. Эти клетки быстро разрушаются и поглощаются селезёнкой. Этот процесс приводит к увеличению органа.

Кроме того, у пациента из-за увеличения уровня билирубина увеличивается вероятность появления камней в жёлчных протоках и пузыре.

Как распознать наследственный сфероцитоз?

Алгоритм диагностирования заболевания

- Сбор информации со слов пациента о его наследственности

- Анализ крови

- Исследование и определение среднего диаметра эритроцитов

- Кривая Прайс-Джонса

- Исследование эритроцитов на стойкость

- Анализ свободного и связанного билирубина

- Пункция костного мозга

- Анализ сыворотки крови на наличие железа

- Исследование мочи на наличие жёлчного пигмента

Что нужно обследовать?

Для выявления заболевания пациенту следует взять кровь на анализ, а также обследовать селезёнку.

Как нужно проводить анализы?

В качестве профилактики необходимо проводить общий анализ крови с тестом на болезнь Минковского-Шоффара хотя бы раз в 12 месяцев.

Какие необходимы анализы

Анализ крови

Для выявления заболевания достаточно провести анализ крови. При микроскопии мазка, окрашенного по Романовскому-Гимзе видны эритроциты, которые изменили свою форму. Лаборант проводит анализ и подсчёт поражённых компонентов крови и на основании этого определяет тяжесть патологии. Значительным считается отклонение в 10–20% от всего количества эритроцитов.

Анализ крови помогает выявлять разные формы анемии, лейкоцитоз и увеличение уровня СОЭ.

Также врачи рекомендуют человеку пройти биохимию. В таком анализе можно выявить увеличение количества железа в сыворотке крови или непрямого билирубина.

Иногда проводится проба Кумбса.

А также рекомендуется пройти УЗИ селезёнки.

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр

Клинические признаки болезни в большинстве случаев можно увидеть невооружённым глазом. Это деформированные кости черепа, желтушность кожных покровов, увеличенные размеры селезёнки, нарушение анатомической формы эритроцитов.

Читайте так же: Причины и лечение пароксизмальной ночной гемоглобинурии

Важна и беседа с самим пациентом, который поможет опровергнуть или подтвердить наследственную версию патологии крови.

Затрудняет диагностирование желчнокаменная болезнь, если она присутствует у человека.

Дифференциальный диагноз

Похожие симптомы могут встречаться и у других пациентов, которым диагностированы иммунные гемолитические анемии.

Но при этой болезни не встречается деформированных костей черепа и не проявляются наследственные признаки болезни. При гемолизе нет увеличения селезёнки, не болит жёлчный пузырь.

Если врач сомневается, то верное решение поможет найти проба Кумбса.

В основном этот анализ бывает положительным только при гемолитической анемии, а при микросфероцитозе проба отрицательная.

Лечение

Современные методики

Терапия, которая назначается при этом заболевании зависит от того насколько часто у пациента начинается криз, от течения патологии и возраста самого пациента.

Во время криза рекомендуется срочная госпитализация человека и лечение болезни с целью предотвращения отёка головного мозга, гипербилирубинии и т. д.

При тяжёлых формах болезни врачи рекомендуют переливать эритроциты, а после того как человек выйдет из криза ему назначается специальная диета и режим дня.

Консервативные методики

Во время спокойного течения патологии без кризов вмешательство врачей не требуется. Если у пациента начинается приступ, то его в экстренном порядке госпитализируют и проводятся следующие меры воздействия:

- Замещение эротиритарной массы при падении гемоглобина до критических показателей.

- Если билирубин высокий, то пациенту проводят терапию альбуминами.

- Для того, чтобы организм не отравлялся токсинами, пациенту проводят инфузионную терапию.

- Когда наступает период без ярко выраженных кризов человеку назначается приём желчегонных медикаментов. Дозировки и сами препараты назначаются врачом с учётом индивидуальных особенностей организма пациента.

Оперативное вмешательство

Если болезнь протекает тяжело и невозможно справиться вышеуказанными способами, то пациенту рекомендуют удаление селезенки. Это не помогает полностью справиться с патологией, но в организме уменьшается количество деформированных эритроцитов. Жизненный цикл эритроцитов в организме увеличивается.

Как правило, после хирургического вмешательства кризы не повторяются. Но этот метод рекомендован далеко не всем. Например, не делают операции по удалению этого органа детям возрастом до 5 лет, в связи с высокой смертностью.

После такой операции организм хуже сопротивляется грибковым инфекциям и вирусам.

Альтернативой может стать эндоваскулярная окклюзия. Врач вводит в селезенку лекарственное средство, которое вызывает её инфаркт.

Но некоторая часть органа полноценно снабжается кровью и может справляться с инфекциями.

Магнезия. Форма выпуска: ампулы по 5 мл. Стоимость лекарства начинается от 20 рублей за упаковку вещества.

Сорбит. Форма выпуска: раствор или порошок. Стоимость начинается от 30 рублей в зависимости от формы препарата.

Ксилит. Форма выпуска: порошок. Стоимость начинается от 155 рублей за упаковку.

Бициллин-5. Выпускается в форме раствора для инъекций. Отпускается строго по рецепту лечащего врача. Стоимость начинается от 10 рублей за упаковку.

Основа питания при этой болезни: увеличение количества фолиевой кислоты в рационе пациента до 200 мкг в сутки.

Читайте так же: Причины и лечение пароксизмальной ночной гемоглобинурии

Разрешённые продукты

- хлеб и выпечка из муки грубого помола

- пюрезированные сырые овощи, например, морковь, цветная капуста

- грибы разных видов

- гречка, пшёнка, фасоль

- овсяная крупа

- говяжья печень

- творог высокой жирности

- любые виды сыра

Запрещённые продукты

Врачи не выделяют особых групп запрещённых продуктов при этой болезни, но отмечают, что во время криза рекомендуется есть именно продукты с повышенным содержанием фолиевой кислоты.

Пример меню на день

День первый

- Чай с тостом из муки грубого полома и кусочком сыра.

- Тушёная говяжья печень со сметаной. Пюре из цветной капусты.

- Творог с добавлением ягод.

- Кисель из овсяных хлопьев.

День второй

- Компот из сухофруктов с галетами.

- Гречневая каша с кусочком телятины и салат из овощей.

- Булочка с кусочком сыра.

- Гарнир из пшённой каши с овощами.

- Чай с печёным яблоком.

День третий

- Кефир малой жирности с галетами.

- Овощное рагу с грибами.

- Кисель из ягод и печенье.

- Отварная фасоль с говяжьей печенью.

Профилактика

Профилактические меры по предупреждению болезни Минковского-Шоффара заключаются только в консультации с генетиком перед зачатием ребёнка. Остальные методы неэффективны.

Врач сможет оценить вероятность появления у малыша этого заболевания и выявит есть ли дефектный ген в его организме у родившегося ребёнка.

Остальные профилактические меры просто сводятся к лечению во время обострений патологии (кризов).

Исход

При лёгких степенях патологии и своевременно проведённой терапии безусловно прогноз будет благоприятным. Болезнь проявляет себя волнообразно, сменяясь то спокойным течением, то кризами с ухудшением состояния больного. Ремиссия после криза может быть от нескольких недель или месяцев до нескольких лет.

В это время состояние пациента не ухудшается.

Осложнения и последствия

Чем грозит это заболевание пациенту? Чаще всего это развитие желчнокаменной болезни из-за нарушения билирубинового обмена. В этом случае врачи рекомендуют проводить холецистэктомию. Если её не сделать, то в жёлчных протоках со временем образуются камни.

Ещё одно осложнение болезни — это появление трофических язв с последующим тромбированием сосудов и ишемией.

Реже развиваются арегенераторные кризы, из-за которых количество билирубина падает, а анемия усиливается.

Врачи считают, что этому явлению способствует развивающийся в организме человека парвовирус.

Какой врач специализируется на данной болезни?

Для диагностирования и лечения патологии необходимо пройти консультацию врача-гематолога.

Заключение

Болезнь Минковского-Шоффара является, в основном, наследственным заболеванием, которое оказывает негативное воздействие на весь организм и способствует деформированию костей. Болезнь развивается волнообразно, чередуя периоды кризов и ремиссий. Для ее лечения врачи рекомендуют консервативное лечение с помощью медикаментов и специальной диеты.

В тяжелых случаях пациентам предлагают хирургическое вмешательство в виде удаления печени или желчного пузыря.

К сожалению, даже такие радикальные меры не способны вылечить болезнь полностью. Профилактических мер по предупреждению заболевания тоже практически не существует.

Особенности лечения анемии Минковского-Шоффара (наследственного сфероцитоза)

Болезнь Минковского-Шоффара, наследственный сфероцитоз и микросфероцитарная анемия являются синонимом одной и той же патологии. Это распространённое заболевание, которое передаётся людям только по наследству. Это усложняет вопрос его профилактики и защиты от возникновения.

Сначала патологию открыл польский специалист в области физиологии Минковский, а с помощью Шоффара данные о болезни были дополнены. Потому назвали её в честь двух учёных. Интересен тот факт, что заболевание затрагивает разные этнические слои, но наиболее распространённым оно остаётся на территории европейских стран и особенно в северной части. Не существует определённых закономерностей относительно времени проявления первых симптомов. Признаки способны возникать в любом возрасте.

Особенности заболевания

Микросфероцитоз или наследственная анемия отличается дефицитом белка спектринов в эритроцитных мембранах пациентов. Иногда полностью утрачивается их функциональность.

Симптомы и степень тяжести заболевания напрямую связаны с уровнем недостатка спектринов в организме. Есть во врачебной практике случаи, когда при наличии гена, предрасполагающего к сфероцитозу, симптомы не обнаруживались вообще.

При наследственном сфероцитозе (НС) или микросферцитарной анемии (МА) происходит изменение качества эритроцитов. Они становятся сферообразными из-за генетической аномалии белков мембраны человеческих клеток. Из-за этого мембраны становятся более проницаемыми, в красные тельца попадает больше ионов натрия, и наблюдается избыток воды.

Постепенно видоизменённые эритроциты деформируются, их движение замедляется, и частично их поверхность отщепляется. Это приводит к превращениям в микросфероциты и дальнейшей гибели.

Селезёночные макрофаги начинают поедать сфероциты, которые были разрушены. У человека в его селезёнке происходит регулярный распад эритроцитов крови, размеры органа увеличиваются.

Активное разрушение красных телец способствует увеличению количества свободных билирубинов. Они выходят вместе с калом человека, приобретая вид желчных пигментов. При наличии наследственного фактора уровень билирубина может превышать норму в 10 – 20 раз.

Повышенная концентрация вещества в протоках и самом желчном пузыре способна вызвать камнеобразование.

Симптоматика

Признаки анемии Минковского-Шоффара обычно проявляются в возрасте от 4 до 7 лет, хотя конкретных возрастных ограничений у симптоматики нет. Большинство случаев выявления нарушения приходится на ранний школьный и поздний дошкольный возраст.

Чаще патологию удаётся диагностировать при обследованиях на другие заболевания. Если патологию впервые обнаружили у младенца, есть основания считать, что протекать болезнь будет тяжело.

Симптомы зависят от степени разрушения эритроцитов. Болезнь характеризуется волнообразным проявлением, а в состоянии покоя симптомы отсутствуют вовсе. При обострениях возможны:

- головокружение;

- повышение температуры;

- общая слабость во всём организме;

- изменение аппетита;

- чрезмерная утомляемость без объективных причин;

- головная боль.

Но есть несколько наиболее характерных симптомов для этой патологии. На них стоит обращать особое внимание и оперативно реагировать на любые изменения.

- Кал. Он приобретает тёмно-коричневый окрас. Это объясняется включением в его состав большого количества пигмента, выделяемого организмом из-за болезни.

- Желтуха. Считается главным симптомом разновидности анемии. Иногда у пациентов наблюдается только такой признак, причём он удерживается долгое время. Степень выраженности желтухи зависит от активности распада эритроцитов.

- Желчнокаменная болезнь и симптоматика холецистита. Проявляются приступами и объясняются связью заболевания с формированием камней. Когда протоки желчного пузыря закупориваются, механически возникает желтуха и проявляется характерными симптомами. Здесь редко увеличиваются показатели прямого билирубина, и желчные пигменты оказываются в моче. В итоге она приобретает тёмный оттенок. Ещё пигменты обесцвечивают выходящий кал, возникает сильный зуд кожных покровов, растёт температура тела, и проявляются болевые ощущения в зоне правого подреберья.

- Селезёнка. Орган увеличивается в размерах и начинает проступать из-под ребра на несколько сантиметров. Сопровождается тяжестью со стороны левого подреберья. Легко обнаружить методом пальпации.

- Печень. Она тоже способна расти в размерах. Но такое происходит только при условии длительного течения наследственной анемии. Если микросфероцитоз остаётся без осложнений, тогда печень сохраняет свои естественные размеры.

- Череп и лицо. Ранние симптомы могут сопровождаться изменениями в области черепа и скелета лица. Из-за болезни у некоторых детей череп становится квадратной формы, сужаются глазницы, неправильно происходит рост зубов и пр.

У людей с таким заболеванием может нарушаться работа сердечно-сосудистой системы. Но часто внешние признаки отсутствуют, а диагностировать патологию удаётся только за счёт изучения уровня гемоглобина. Он умеренно понижается.

Дальнейшее игнорирование лёгких форм заболевания приводит к осложнениям, развитию патологии и переходу анемии Минковского-Шоффара в более тяжёлые стадии.

При наследственном сфероцитозе болезнь протекает волнами. Обострение проходит, сменяясь периодом облегчения и минимизации проявлений симптомов. При кризисной стадии НС признаки усиливаются. Это проявляется в виде:

- повышения температуры тела;

- увеличения интенсивности признаков желтухи;

- учащения стула;

- сильных болевых ощущений в области живота;

- приступов тошноты и рвотных позывов;

- судороги.

Судороги считают наиболее опасным проявлением. Потому при их выявлении незамедлительно обращайтесь к врачу, даже если вы уже проходите активную стадию лечения. Судороги могут указывать на неэффективность выбранной тактики.

Кризисы проявляются у людей по-разному. У кого-то они происходят часто, а у других отсутствуют совсем. Но при выявлении нарушения лечение всё равно проводят. При грамотном лечении и соблюдении всех профилактических мер, ремиссия будет продолжаться несколько лет или даже до конца жизни.

Методы диагностики

Основой для диагностирования анемии, которая передаётся по наследству, выступает лабораторное исследование. На его основании подбирается оптимальное лечение. Сначала врач изучает клинические проявления, общается с пациентом, осуществляет сбор анамнеза и направляет на требуемые анализы.

Сдача крови для биохимического и общего исследования состава позволит дать ответы на актуальные вопросы о текущем состоянии больного и стадии развития наследственной патологии.

Важной задачей для врачей выступает дифференциальная диагностика НС. Этот вид анемии следует отличать от других разновидностей малокровия. При неправильной постановке диагноза будет использована ошибочная тактика лечения. Подобный подход потенциально не только не вылечит НС, но и усугубит общее состояние больного.

Этим объясняется и строгий запрет на самолечение. Всегда обращайтесь только в сертифицированные клиники, не доверяйте разным народным целителям и сомнительным лекарствам. Препараты и лечение подбирают строго индивидуально, и назначают комплекс лечебных и профилактических мероприятий для каждого пациента отдельно с учётом полученных результатов обследования.

Нюансы лечения

Выбор тактики и особенностей терапии при диагностировании НС зависит от нескольких факторов:

- частота проявления кризисов наследственной анемии;

- клиническая картина у пациента;

- возраст больного.

Если у человека заболевание протекает в период кризиса, используют консервативное лечение и помещают больного в стационар. Терапия преследует цель избавиться от гипоксии, устранить отёчность головного мозга и иные нарушения, которые проявляются в кризисный период НС.

Тяжёлое течение наследственного сфероцитоза требует обязательного переливания. Только переливают не всю кровь, а компоненты. Пациентам нужно заменить эритроциты, которые были поражены заболеванием.

Как только кризис удаётся миновать, в состав комплексного лечения вводят:

- лекарственные препараты желчегонного свойства;

- расширенное диетическое питание, составленное с учётом индивидуальных особенностей организма человека;

- нормальный режим дня, где обеспечивается полноценный отдых.

Из-за наследственного сфероцитоза у некоторых больных возникают серьёзные и потенциально опасные осложнения. Здесь методы консервативного лечения и диета не помогают. Требуется оперативное вмешательство.

Хирургические операции в качестве лечения патологии назначают, если:

- у пациента часто проявляются повторные кризисы с тяжёлым течением;

- малокровие сильно выражено;

- наблюдаются печёночные колики;

- диагностируется инфаркт в селезёнке.

Параллельно с этой операцией врач может назначить удаление желчного пузыря. Распространённый вид хирургического вмешательства. Прежде чем начинать оперировать, больному следует провести переливание качественных здоровых эритроцитов. Делается это в ситуациях, когда отмечается выраженное малокровие.

Хирургическая практика показывает, что почти 100% всех подобных операций заканчиваются благоприятным прогнозом для пациентов. Но собственные эритроциты сохраняют свои патологические изменения. То есть они остаются сферообразными и обладают низкой устойчивостью при воздействии на них раствора натрия-хлорида.

Распад эритроцитов останавливается, поскольку у пациента был удалён тот орган, где происходили процессы разрушения.

Есть ситуации, когда при диагностировании патологии наследственный сфероцитоз сразу подвергается хирургическому методу воздействия. Беременность не считается противопоказанием при острой необходимости провести операцию. Это специалисты объясняют потенциальной угрозой развития некоторых патологий:

- желчекаменной болезни;

- гепатита;

- печёночного цирроза.

Прогноз для пациентов с диагнозом наследственной анемии (сфероцитоза) преимущественно благоприятный. Большинство людей без особых проблем доживают до старости. Вероятность летального исхода возникает тогда, когда сам человек игнорирует проявляющиеся симптомы заболевания, не обращается своевременно за помощью к врачам и занимается самолечением.

Передача такого заболевания по наследству наиболее вероятна при условии наличия патологии сразу у двух родителей. Если носителем гена выступает только мама или папа, тогда у ребёнка НС проявится с вероятностью менее 50%.

Главной проблемой наследственного сфероцитоза является фактор его генетической предрасположенности. То есть предупредить и предотвратить появление болезни невозможно. Потому если родители детей страдали этой разновидностью малокровия, тогда они обязаны тщательно следить за состоянием здоровья своего малыша, своевременно обращаться за помощью и заниматься грамотной профилактикой болезни при возникновении кризисов.

Будьте здоровыми и соблюдайте рекомендации своего лечащего врача. Самолечение несёт в себе потенциальную угрозу, поскольку без точного диагноза и учёта индивидуальных особенностей неправильно подобранная тактика лечения может только навредить вам.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и не забывайте делиться ссылками со своими друзьями!

Причины, симптомы и лечение сфероцитоза (болезни Минковского-Шоффара)

Сфероцитоз относится к тем заболеваниям, которые не часто появляются на слуху у рядового обывателя и достаточно редко проявляют свою полную симптоматику. Чаще всего этот «синдром кроверазрушения», описанный в начале XX века сначала немецким врачом Минковским, а позже – французским Шоффаром, протекает незаметно для пациента, или проявляется симптомами, которые свойственны другим заболеваниям.

Только глубокое исследование состояния эритроцитов в крови позволило определить истинную картину заболевания, получившего название болезнь Минковского-Шоффара, или наследственный микросфероцитоз.

Причины и факторы риска возникновения сфероцитоза

Что представляет собой наследственный сфероцитоз? В медицинской практике микросфероцитоз считается аутосомно-доминантно наследуемым (передающимся от одного родителя) заболеванием.

Как правило, при обнаружении сфероцитоза у пациента выясняется, что один из родителей является носителем гипертрофированных эритроцитов, которые в результате заболевания видоизменяются из уплощенной в сферическую форму. При этом происходит нарушение (гемолиз) белковой структуры мембран эритроцитов, повышается их ломкость, из-за чего находящийся в эритроцитах гемоглобин выбрасывается в плазму. Вследствие этого, кровь больного приобретает вид ярко-алого лака.

В большинстве случаях сфероцитоз является наследственным заболеванием

В большинстве случаях сфероцитоз является наследственным заболеванием

Сферическая форма эритроцитов затрудняет кровяным тельцам выполнение их основных функций, включая транспортную и метаболическую (обменную), в результате чего отмечаются признаки гипоксии и понижения уровня гемоглобина. Именно поэтому наследственный сфероцитоз носит еще одно название – анемия Минковского-Шоффара.

Опасность заболевания заключается в существенном снижении (практически до 2 недель) продолжительности жизни эритроцитов.

Гибель красных телец происходит в селезенке при 2—3 кратном прохождении через этот орган, где дефектная мембрана эритроцитов подвергается еще большему разрушению. Это связано с механическими трудностями прохождения увеличенных эритроцитов сквозь красную пульпу селезенки, где им приходится сталкиваться с неблагоприятными воздействиями, которые приводят к изменению кислотности, гемоконцентрации и, наконец, к фатальным повреждениям красных телец.

Синдром кроверазрушения может иметь наследственную этиологию или развиваться на фоне таких патологий, как гемолитическая анемия, и вследствие приема некоторых лекарств. Спровоцировать обострение болезни могут и всевозможные инфекции. Таким образом, в группу риска возникновения сфероцитоза можно отнести следующие факторы:

- наследственность;

- заболевание гемолитической анемией;

- прием определенных медикаментов;

- инфекционные заболевания.

Симптоматика

- Знакомство с клиническими показателями болезни микросфероцитоз объясняет частые случаи неправильного диагностирования этого опасного синдрома.

- Болезнь Минковского-Шоффара может маскироваться, под какие угодно заболевания со схожими симптомами:

- наличием желчных камней;

- слабостью, быстрой утомляемостью;

- одышкой;

- бледностью;

- желтухой (кожа и слизистые становятся лимонно-желтыми или бледными);

- увеличением селезенки – обнаруживается при пальпации;

- нервозностью и раздражительностью — у детей;

- гемолитической анемией – при исследованиях крови.

В тяжелых случаях течение болезни сопровождается более отчетливыми симптомами:

- видоизменением черепа (черепная коробка приобретает башенный вид);

- наличием готического нёба;

- расширением переносицы;

- разреженностью зубов.

В 50% случаев признаки, подтверждающие наследственный сфероцитоз, проявляются у младенцев, хотя их часто приписывают гипербилирубинемии или гемолитической болезни, свойственной новорожденным.

Наиболее частой причиной обращения к врачу взрослых с этой болезнью является желтуха. Не менее часто болезнь Минковского-Шоффара протекает настолько бессимптомно, что пациенты узнают о своем диагнозе при случайном обследовании.

Особенностью течения сфероцитоза является его волнообразность: кризы, сопровождающиеся резким ухудшением в сторону анемии-гипоксии и в тяжелых случаях – судорогами, могут сменяться устойчивой ремиссией, продолжительность которой варьируется от пары недель до нескольких лет.

Методы диагностики

Для постановки диагноза наследственный микросфероцитоз специалистами тщательно исследуются:

- генеалогический (семейный) анамнез пациента;

- клинические показатели (симптомы);

- лабораторные анализы крови.

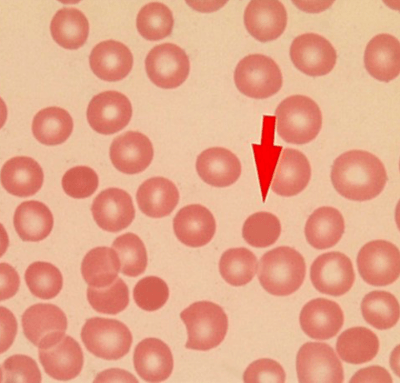

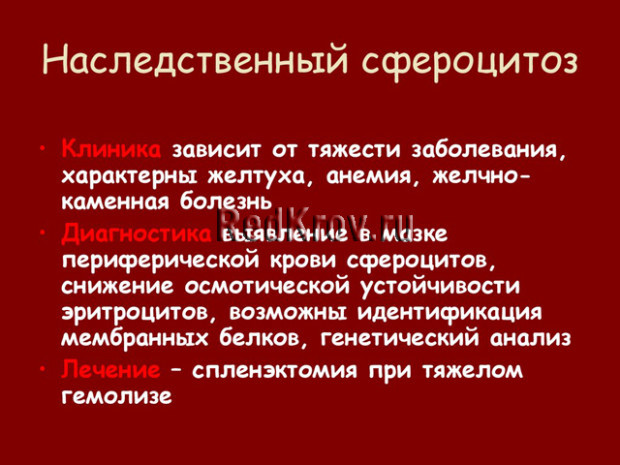

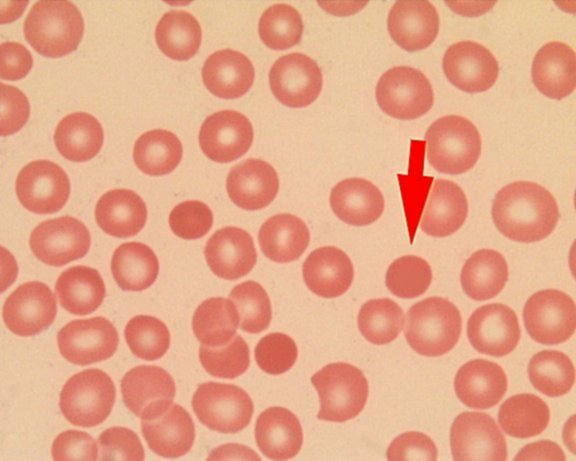

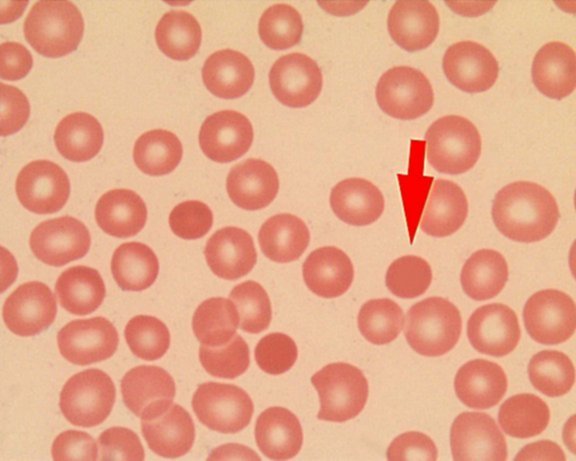

На фото стрелкой отмечен сфероцит в мазке крови под микроскопом

На фото стрелкой отмечен сфероцит в мазке крови под микроскопом

Ввиду схожести симптомов сфероцитоза с клиническими показателями гемолитической болезни у новорожденных, а также аутоиммунной гемолитической анемии и вирусного гепатита у малышей от 2 лет и взрослых, обязательна дифференциация диагноза с этими заболеваниями.

Как правило, полную картину признаков заболевания определяют на основании исследований крови. Морфологическое преобразование эритроцитов в сфероциты и их пониженная осмотическая резистентность (устойчивость к NaCl) представляют наибольшую ценность в плане диагностики.

Параллельное обследование селезенки и функциональных изменений печени позволяют определить степень тяжести заболевания и его осложнения (например, конкременты в желчевыводящих путях).

Лечебные мероприятия при сфероцитозе

Наследственный микросфероцитоз характеризуется периодическими гемолитическими кризами, при наступлении которых назначается комплекс лечебных мероприятий:

- Снижение уровня гемоглобина от 70 г/л и ниже дает повод для назначения заместительной терапии эритроцитарной массой.

- В целях дезинтоксикации в ряде случаев показана инфузионная терапия.

- При повышении показателей билирубина назначается альбумин.

Внекризовое течение болезни обычно предполагает лечение желчегонными средствами.

Радикальный способ лечения сфероцитоза — удаление селезенки

Радикальный способ лечения сфероцитоза — удаление селезенки

Тяжелые формы синдрома могут потребовать хирургического вмешательства – удаления селезенки (спленэктомия). Полного излечения от сфероцитоза после спленэктомии ожидать не стоит, но значительного улучшения состояния пациента удается добиться.

Это происходит вследствие удаления основного места гибели эритроцитов – селезенки, из-за чего продолжительность жизни красных телец увеличивается. У детей, перенесших спленэктомию, отмечается исчезновение гемолитических кризов.

Есть у этой операции и некоторые недостатки: снижение фагоцитарной лейкоцитной активности и иммунологической реактивности организма, повышение восприимчивости к инфекциям вирусной, грибковой и паразитарной этиологии и другие изменения, приводящие к снижению трудоспособности пациента.

Профилактические меры

Люди с диагнозом наследственный сфероцитоз, вступающие в брак, должны понимать, что вероятность заболеваемости их ребенка составляет 50%. Поэтому постоянное наблюдение за новорожденным у врача обязательно (для выявления болезни на ранней стадии).

Ввиду наследственного характера заболевания, микросфероцитоз практически не предотвратим.

Однако, в целях предупреждения тяжелых форм течения болезни, лица с повышенным риском гемолитической анемии должны проходить регулярное обследование у гематолога.

Кроме того, для снижения частоты кризов наследственного сфероцитоза пациентам рекомендовано соблюдение диеты, содержащей продукты с повышенным количеством витамина B9 (фолиевой кислоты). Фолиевая кислота в достаточных количествах содержится:

- в кисломолочных продуктах (сырах, твороге);

- в сырых овощах (моркови, зеленом луке, цветной капусте);

- в фасоли и сое;

- в говяжьей печени;

- в грибах;

- в крупах (овсяной, пшенной, гречневой);

- в изделиях из муки грубого помола.

Соблюдение диеты, предупреждение инфекционных заболеваний, регулярное обследование у гематолога и грамотная терапия кризов, как правило, дают неплохие результаты и прогнозы на дальнейшее самочувствие пациента.

Причины, симптомы и лечение болезни Минковского-Шоффара

Причины и механизм развития

- Воздействие ионизирующего излучения (радиация, рентгеновские лучи).

- Попадание в организм развивающегося плода химических веществ, влияющих на геном его клеток (соли тяжелых металлов, циклические углеводороды, медикаменты, алкоголь, никотин, наркотические вещества).

- Инфицирование организма плода – в частности при вирусной инфекции ДНК вируса встраивается в геном клеток и приводит к мутации их генов.

Все эти провоцирующие факторы могут привести к формированию и других пороков развития, поэтому женщине необходимо максимально стараться ограничивать их воздействие.

Селезенка в физиологическом отношении является своеобразным «кладбищем эритроцитов», именно в ней происходит утилизация эритроцитов по окончанию срока их жизни, который в среднем длится 90-120 дней.

Симптомы

Проявления патологии зависят от степени выраженности и количества измененных эритроцитов. В большинстве случаев первичные симптомы проявляются у ребенка дошкольного и раннего школьного возраста. Течение микросфероцитоза волнообразное.

Для него характерно наличие гемолитического криза (одновременное разрушение большого количества эритроцитов) и межприступного периода.

Основным клиническим проявлением межприступного периода болезни или синдрома Минковского-Шоффара являются признаки анемии, к которым относятся бледность кожи, слизистых и склер глаз, небольшая их желтушность. Гемолитический криз характеризуется такими клиническими проявлениями:

- Желтуха – желтушно-зеленоватое окрашивание кожи, слизистых, вследствие увеличенного количества в крови

продуктов распада гемоглобина разрушенных эритроцитов.

продуктов распада гемоглобина разрушенных эритроцитов. - Повышение температуры тела до +38° С, головная боль, общая слабость.

- Боль в животе, которая может иметь спастический характер.

- Боль в области печени (правое подреберье) вследствие ее увеличения.

- Увеличение в размерах селезенки.

Наличие таких симптомов и их выраженность определяются количеством разрушенных эритроцитов.

Иногда длительное время такая патология эритроцитов может себя абсолютно ничем не проявлять. Единственным симптомом в таких случаях является едва заметная желтушность кожи и склер, имеющая зеленоватый оттенок.

Осложнения и последствия

Тяжелая форма синдрома Минковского-Шоффара в раннем детском возрасте, длительная анемия может привести к отставанию ребенка в психическом и соматическом развитии, которое в дальнейшем практически невозможно исправить. Поэтому очень важным моментом в успешном лечении этой патологии является раннее выявление патологического процесса.

Диагностика

Диагностика этого заболевания является несложной. В клиническом анализе крови при микроскопии мазка, окрашенного по Романовскому-Гимзе, определяются измененные эритроциты в виде небольших сфер. Они теряют форму двояковогнутого диска. Для определения тяжести течения заболевания, проводится подсчет измененных форм с подсчетом их отношения к общему числу эритроцитов. Клинически значимым является течение патологии, при котором микросфероциты составляют 10-20% от общего числа эритроцитов.

Диагностика этого заболевания является несложной. В клиническом анализе крови при микроскопии мазка, окрашенного по Романовскому-Гимзе, определяются измененные эритроциты в виде небольших сфер. Они теряют форму двояковогнутого диска. Для определения тяжести течения заболевания, проводится подсчет измененных форм с подсчетом их отношения к общему числу эритроцитов. Клинически значимым является течение патологии, при котором микросфероциты составляют 10-20% от общего числа эритроцитов.

Для своевременной диагностики болезни Минковского-Шаффара и других заболеваний системы крови, рекомендуется проводить профилактический анализ крови ребенку один раз в год.

Лечение

Лечебная тактика зависит от тяжести процесса. В межприступном периоде и легком течении микросфероцитоза, активные терапевтические мероприятия не проводятся.

Во время развития приступа гемолитической анемии, ребенок госпитализируется в стационар, где проводится дезинтоксикационная терапия, направленная на выведение продуктов распада гемоглобина (билирубин) из организма, скорейшее восстановление количества эритроцитов (витамины, препараты железа).

Тяжелое течение с большим количеством микросфероцитов требует проведения операции спленэктомии (удаление селезенки). При этом количество измененных эритроцитов не уменьшается, но уже не происходит их разрушение при прохождении через селезенку. Такой вариант является методом радикальной терапии болезни Миковского-Шоффара.

Прогноз при болезни Минанковского-Шоффара благоприятный при раннем выявлении патологии и своевременном лечении, особенно это касается предотвращения развития анемии, которая сказывается на дальнейшем развитии ребенка.

Симптомы анемии Минковского-Шоффара и ее лечение

Анемия долгое время считалась болезнью бедных людей: развиться недугу помогает отсутствие полезной пищи, простых необходимых витаминов, неблагоприятные окружающие условия.

Казалось бы, подобные проблемы легко можно решить и анемия вообще должна кануть в Лету, однако статистика показывает неутешительные факты: каждый пятый ребёнок стоит на пороге этого заболевания. Беременные женщины попадают под удар первыми.

Практически у каждой будущей мамочки врачи констатируют пониженный гемоглобин, а это – первая стадия болезни.

Можно отмахнуться от всяких страхов, если бы не последствия, оставляемые анемией: у беременных – риск аномалии будущего малыша; у детей – изменения в составе крови, отрицательно влияющие на дальнейшее развитие; взрослым грозит потеря трудоспособности. Правильное лечение может остановить недуг, уничтожить его, но некоторые формы анемии не являются столь безобидными и простыми. Наследственный сфероцитоз, или анемия Минковского-Шоффара, относится именно к такой категории.

Первые упоминания об анемии относятся к эпохе Средневековья: бледные, измождённые лица считались эталоном красоты, слабость мышц только приветствовалась, особенно у прекрасных дам. Печальным итогом стремления к красоте была скорая смерть. В XIX веке учёные смогли выявить причину возникновения болезни. К тому времени анемия стала настоящей эпидемией, появились различные её формы, смертность от неё была достаточно высокой.

В 1900 году немецкий врач-терапевт Оскар Минковский обнаружил, что анемия передаётся по наследству, а спустя 7 лет французский врач Анатоль Шоффар, продолжая исследования коллеги, окончательно разобрался с данным видом заболевания. Это довольно редкий тип: из 10 000 людей недуг поражает 3 – 4 человек. Болезнь предпочитает страны Европы, однако это не умаляет её опасности, ведь основной фактор – наследственность – подобен бомбе замедленного действия.

Именно поэтому необходимо иметь элементарные знания об этой болезни.

Знакомство с анемией

Прежде всего, следует знать: анемия – заболевание кровеносной системы, поражающее красные кровяные клетки, эритроциты. Дефицит этих маленьких клеток приводит к различным нарушениям, сбоям, аномалиям в организме людей. Эритроциты и лейкоциты – главные кирпичики, из которых строится кровеносная система человека. Если лейкоциты выполняют защитную функцию, то, благодаря эритроцитам, происходят следующие важные процессы:

- насыщение всех органов кислородом;

- перенос углекислого газа из тканей, органов, мышц обратно в лёгкие;

- аминокислоты попадают во все участки тела, пополняя нужный уровень.

Другими словами, благодаря достаточному количеству эритроцитов, поддерживается вся работа организма, а вот нарушение баланса и дефицит красных клеток приводят к плачевным последствиям. «Рождаются» красные клетки в костном мозге, там же они проходят несколько этапов «взросления», необходимых для полноценного функционирования. Гомопоэтические клетки проходят следующие стадии:

- Мегалобласты.

- Эритробласты.

- Нормоциты.

- Ретикулоциты.

Между последним этапом развития клетки и моментом её появления проходит всего несколько часов. Главная составляющая эритроцита – всем известный гемоглобин, именно он отвечает за цвет этих клеток. Длительность «жизни» красных клеток невелика, всего лишь 60 – 120 дней, потом они попадают в печень или селезёнку, где происходит их разрушение.

Количество красных кровяных клеток не должно уменьшаться. Как только умирают старые клетки, на подходе появляются новые. Таким образом тело человека функционирует правильно и чётко. Нормальная клетка напоминает красный двояковогнутый диск симметричной формы, состоящий из воды и гемоглобина.

Нарушения внешнего вида эритроцита дают основания заподозрить отклонения, заболевания, мутации кровеносной системы.

Анемия поражает красные клетки, не давая им пройти весь процесс созревания. Как итог эритроциты погибают в костном мозге, не выполняя своих прямых обязанностей. Уровень красных телец резко падает, органы перестают получать столь нужный кислород. Отсюда появляются всем известные бледность кожи и слабость мышц. Более тяжёлые формы недуга изменяют саму клетку, а соответственно, и её функции. Кроме того, по причине изменения ДНК болезнь передаётся по наследству.

Причины и симптомы развития болезни

Микросфероцитарная анемия, выявленная Минковским и Шоффаром, получила своё второе имя в 1968 году. Составляющая эритроцита – мембранный белок энзим – под воздействием определённых факторов мутирует, в дальнейшем уничтожая другую составляющую – спектрин.

Именно спектрин отвечает за форму и рост эритроцита, при его отсутствии красная клетка превращается в двояковыпуклую мелкую клетку. Таким образом родился термин «микросфроциты» – изменённые красные кровяные тельца. Маленькие мутанты в дальнейшем трансформируют остальные клетки, которые гибнут, не вызревая.

Так начинается процесс, именуемый наследственным сфероцитозом.

Анемию Минковского-Шоффара обнаруживают у новорожденных при первом анализе крови. Родители сразу оказываются в шоковом состоянии, ведь им сообщают, что болезнь передалась от кого-либо из них. Аутосомно-доминантный тип зачастую присутствует у родственников маленького пациента.

В большинстве случаев передача испорченного гена происходит по мужской линии, причём поражение клеток в дальнейшем будет прогрессировать. Процесс гемолиза – распада, гибели эритроцитов – начинается уже через несколько дней. Новые клетки не успевают родиться, организм не получает столь необходимых ему веществ, а главное – кислорода.

Ситуацию ухудшают инфекции, неправильный образ жизни, злоупотребление алкоголем, наличие паразитов. Подобные факторы приводят к развитию гемолитического криза. Болезнь может прибрести злокачественную форму.

Наследственный тип заболевания делится на лёгкую и тяжёлую формы. Лёгкий тип анемии определяется последующими симптомами:

- желтуха лёгкой формы;

- увеличенные размеры селезёнки, печени, так как именно в этих органах происходит процесс отмирания красных кровяных клеток;

- бледная кожа;

- общая слабость;

- наличие камней в жёлчных протоках.

Тяжёлую форму заболевания характеризуют:

- высокая температура;

- серый или лимонный оттенок кожи;

- сильная слабость, потеря сознания, неспособность двигаться;

- значительно увеличенные селезёнка, печень, поджелудочная железа, соответственно, сильные боли в животе, боках;

- тошнота, рвота;

- изменение цвета кала, мочи;

- низкий показатель гемоглобина.

Иногда симптомы могут возникнуть в результате сильного стресса, например, после переохлаждения. Чем позже появляются первые признаки, тем тяжелее протекает наследственный сфероцитоз. Распадаясь, изменённые эритроциты вырабатывают большое количество билирубина.

Не успевая выводиться из организма, он отрицательно влияет на многие органы. Именно этот компонент играет роковую роль. Особенно страдают от его токсического воздействия на нервную и половую системы маленькие дети.

Это выражается в задержках умственного развития, мутациях физического плана, неправильном развитии органов.

Анемию не всегда удаётся распознать на её первых стадиях: порой единственным признаком является бледная, серая, жёлтая кожа, а поставить окончательный диагноз могут только специальные анализы: УЗИ брюшной полости, костно-мозговая пункция. Более тяжёлые формы оставляют значительный отпечаток на внешнем виде пациента: изменяется форма черепа (башенная), расширяется переносица, трансформируется нёбо, присутствует широкая щель между зубами.

Передача повреждённого гена может быть не только от отца к сыну – возможны варианты передачи болезни через поколение. Большую роль при этом играют образ жизни, питание, наличие вредных привычек, химическое воздействие на организм. Подобные факторы только усугубляют ситуацию, провоцируя более глубокие изменения в ДНК.

Лечение, профилактика анемии

Лечение гемолитической анемии Минковского-Шоффара происходит поэтапно. Больным необходимо настроиться на длительный процесс выздоровления, зависящий от степени тяжести недуга, возраста пациента, показаний лабораторных исследований. Лёгкие формы любой анемии лечатся правильным питанием: пища должна изобиловать полезными микроэлементами, особенно важную роль играют продукты, богатые железом и фолиевой кислотой. Рекомендовано потребление следующих продуктов:

- орехи;

- капуста, брокколи;

- спаржа;

- морковь:

- кукуруза;

- бобовые;

- творог;

- фрукты, цитрусовые, арбузы;

- помидоры;

- печень;

- гречневая каша.

Более тяжёлые формы заболевания требуют консервативного лечения с госпитализацией. Особенно трудно происходит лечение больных зрелого возраста, так как у них возрастает риск развития гемолитического криза и, как следствие, возможен летальный исход.

Оперативное вмешательство – спленэктомию – рекомендуют в крайнем случае, когда степень заболевания не позволяет применить консервативную терапию. Удаление селезёнки помогает повысить уровень гемоглобина и численность эритроцитов. У пациентов уже через несколько дней изменяется цвет лица, улучшаются анализы. Детям делают подобную процедуру в возрасте 4 – 6 лет.

Желательно не затягивать с проведением операции, пока не произошли сильные изменения в печени и поджелудочной железе.

Люди, подверженные такому заболеванию, должны постоянно находиться под наблюдением врачей. Непрерывное лечение, приём ряда витаминов, препаратов, сдача анализов – всё это призвано поддерживать правильный уровень эритроцитов, гемоглобина, билирубина. Малейшее изменение анализов чревато ухудшением состояния здоровья. Пациентам, имеющим более лёгкую форму анемии, рекомендовано сдавать анализы каждые 6 месяцев, а комплексное лечение они должны проходить каждый год.

Ещё лет 20 назад широко практиковалось гормональное лечение, однако, сравнивая результаты, современные медики не советуют прибегать к таким мерам. Прогноз на данную анемию вполне благоприятен, особенно после удаления селезёнки. Полностью сфероцитоз, к сожалению, не исчезнет, но и не будет дальнейшего прогресса недуга. При тяжёлых формах как осложнение могут развиться цирроз и желчнокаменная болезнь.

Гемолитический криз способен вызвать отёк мозга, и тогда прогноз станет весьма неблагоприятным.

У беременных лечение будет отличаться, ведь обычные лекарства тут не подойдут. Рекомендуется применение иммуноглобулина. Вливание эритроцитной массы показано в крайних случаях. Будущие мамы обязаны находиться под постоянным контролем специалистов.

Крайне важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью. Данный вид анемии не лечится самостоятельно, приём лекарств по советам друзей и знакомых может усугубить ситуацию, привести к непоправимым осложнениям. Только после должных анализов определяется вид анемии с соответствующим лечением. Игнорировать тревожные симптомы – значит добровольно подвергать свою жизнь серьёзной опасности.

Загрузка…

Микросфероцитоз минковского шоффара

Гемолитическая анемия объединяет в себе сразу несколько заболеваний, но причины их развития едины. Эритроциты в крови разрушаются слишком быстро, поэтому красный костный мозг начинает их усиленно вырабатывать. В результате, цикл их роста нарушается. По мере прогрессирования анемии, эритроциты подвергаются массовой гибели.

Гемолитические анемии могут передаваться от родителей детям, а могут развиваться в течение жизни. Анемия Минковского-Шоффара является наследственной патологией.

Также это заболевание называют микросфероцитарной анемией и наследственным сфероцитозом. Однако чаще всего используется термин «анемия Минковского-Шоффара» по имени ученых, которые впервые открыли эту патологию.

Нельзя назвать данную разновидность анемии редкой, она поражает каждого 5000-ого жителя планеты. Чаще всего от нее страдает люди, населяющие Северную Европу. Впервые анемия Минковского-Шоффара дает о себе знать еще в детстве. Если оставить это нарушение без лечения, то пострадает организм в целом.

О болезни

У всех больных микросфероцитозом в мембране эритроцитов наблюдается недостаток белков спектринов, а у некоторых и потеря их функциональных свойств. Симптомы болезни и тяжесть ее протекания напрямую зависят от степени дефицита спектринов. Известны случаи, когда у носителя гена сфероцитоза симптоматика отсутствовала.

Заболевание характеризуется качественным изменением эритроцитов, которые принимают сферическую форму, то есть становятся сфероцитами. Это происходит из-за генетически обусловленной аномалии белка клеточной мембраны. В результате проницаемость мембраны увеличивается, в красные клетки попадет слишком большое количество ионов натрия и накапливается излишек воды.

Макрофаги селезенки поглощают разрушенные сфероциты. Постоянный распад красных кровяных клеток в селезенке приводит к увеличению ее размеров. Кроме этого, при усиленном разрушении эритроцитов в крови растет количество свободного билирубина, который выделяется с калом в виде особого желчного пигмента.

Причины анемии Минковского-Шоффара

При анемии Минковского-Шоффара структура эритроцитов претерпевает патологические изменения, что отражается на их функционировании. Красные кровяные тельца становятся хрупкими и гораздо легче разрушаются. Из них выходит гемоглобин, который в свободной форме циркулирует в крови.

Если в норме эритроциты имеют форму двояковыпуклого диска, то при анемии Минковского-Шоффара они становятся круглыми, что не позволяет им проникать в мелкие кровеносные сосуды. При попытке сделать это, эритроциты сильно повреждаются и разрушаются. Их уровень в крови снижается, что становится причиной развития анемии.

Если от анемии Минковского-Шоффара страдал один из родителей, то это заболевание будет унаследовано ребенком. Редко больные дети появляются на свет от абсолютно здоровых родителей. Если это случается, то причиной специалисты называют повреждения в структуре ДНК. Гены мутируют в то время, когда малыш находится в утробе женщины.

Патогенными факторами выступают:

- Воздействие на организм женщины радиоактивного или рентгеновского излучения.

- Отравление организма беременной женщины солями тяжелых металлов, наркотиками, табачным дымом.

- Перенесенные вирусные заболевания.

Следует принять во внимание, что эти патогенные факторы способны спровоцировать не только анемию, но и иные серьезные нарушения в организме растущего плода. Поэтому относиться к своему здоровью нужно очень бережно.

Признаки

Впервые симптомы сфероцитоза могут дать о себе знать в любом возрасте, начиная с неонатального, но более выраженные признаки чаще обнаруживаются в позднем дошкольном и раннем школьном возрасте. У маленьких детей микросфероцитарная анемия нередко диагностируется при обследовании по другому поводу. Если патология начинает проявляться в младенческом возрасте, можно предположить, что ее протекание будет тяжелым.

Клиническая картина зависит от того, насколько выражен гемолиз (разрушение красных кровяных клеток). Вне обострения симптоматика может отсутствовать. Во время обострения пациенты жалуются на повышение температуры тела, головокружение, слабость, снижение аппетита, головную боль, повышенную утомляемость.

А еще советуем прочитать: Гипохромная анемия у детей

Гипохромная анемия у детей

- Желтуха. Это основной клинический признак, который нередко бывает единственным проявлением заболевания на протяжении длительного времени. Ее выраженность зависит от интенсивности распада красных клеток и способности печени соединять билирубин и глюкуроновую кислоту.

- Кал имеет интенсивный темно-коричневый окрас из-за высокого содержания в нем пигмента стеркобилина.

- Приступы желчнокаменной болезни, а также признаки холецистита, что связано с образованием в желчном пузыре камней. Если происходит закупорка желчного протока камнем, развивается механическая желтуха с характерными признаками: резким повышением прямого билирубина и попаданием желчного пигмента в мочу, которая становится темной; обесцвечиванием кала; кожным зудом; повышением температуры; болью в правом подреберье.

- Увеличение селезенки (она выступает из-под ребер примерно на два-три сантиметра) и тяжесть в левом подреберье.

- При длительном протекании болезни печень может увеличиться в размере (при неосложненной форме сфероцитоза она остается нормальных размеров).

- При ранней симптоматике у детей наблюдается нарушение развития черепа и скелета лица (башенный череп квадратной формы, седловидный нос, узкие глазницы, неправильное развитие зубов и другие признаки).

- У людей среднего и старшего возраста могут появиться плохо заживающие трофические язвы голени, что обусловлено склеиванием эритроцитов мелких капилляров ног.

- Выраженность анемии может быть разной, иногда ее признаки отсутствуют. Чаще всего она проявляется умеренным понижением уровня гемоглобина. Выраженная анемия обычно отмечается в период обострения болезни.

- В связи с анемией, могут появляться признаки нарушений в работе сердца и сосудов.

Для наследственного сфероцитоза характерно волнообразное протекание, то есть периоды без обострения сменяются гемолитическими кризами, во время которых симптоматика усиливается:

- в связи с постоянным разрушением эритроцитов, происходит повышение температуры тела;

- желтуха становится интенсивной;

- учащается стул, возникают боли в животе, тошнота и рвота;

- грозным симптомом считается появление судорог.

Частота кризов у всех больных разная, у некоторых они вообще никогда не возникают. Спровоцировать гемолитический криз могут присоединяющиеся к основной болезни инфекции, переохлаждение, у женщин – беременность.

У некоторых пациентов единственным признаком бывает желтуха, с которой они и обращаются к врачу

Иногда анемия настолько хорошо компенсируется, что пациент узнает о своей болезни только при полном обследовании.

Периоды ремиссии могут продолжаться от нескольких недель и месяцев до нескольких лет.

Симптомы анемии Минковского-Шоффара

Чем ниже в крови уровень нормальных эритроцитов, тем сильнее будут симптомы болезни. Первые признаки патологии развиваются у ребенка еще в дошкольный период, либо во время раннего школьного возраста. Анемия имеет волнообразное течение, периоды ремиссии сменяются периодам обострения.

Во время гемолитического криза происходит массовая гибель эритроцитов. При этом все симптомы набирают силу. Когда криз минует, человек будет чувствовать себя удовлетворительно. Возможно чрезмерная бледность кожных покровов и слизистых оболочек.

Развиваться заболевание может также и во взрослом возрасте. Первым признаком на который человек чаще всего обращает внимание – это пожелтение кожных покровов. Хотя в ряде случаев объективные симптомы нарушения могут вовсе отсутствовать. Зачастую диагностировать анемию удается только во время случайного осмотра, когда человек сдает кровь на анализ.

Диагностика анемии Минковского-Шоффара

Выявить заболевание, как правило, не составляет труда. Доктор выслушает жалобы пациента и осуществит его осмотр. Обязательно нужно уточнить, страдали ли от анемии ближайшие кровные родственники человека. Кроме внешнего осмотра кожи и слизистых оболочек, доктор пальпирует живот, чтобы уточнить, увеличена ли печень и селезенка больного в размерах. В обязательном порядке назначают УЗИ этих органов.

Без лабораторных исследований подтвердить диагноз не удастся, поэтому врач направляет пациента сдать следующие анализы:

- Анализ мочи. В ней может быть выявлен билирубин, белок и уробилин в высоких концентрациях.

- Кровь на биохимический анализ. При этом удастся обнаружить снижение уровня холестерина, повышение уровня непрямого билирубина и лактатдегидрогеназы.

- Кровь на клинический анализ. При этом будет обнаружено повышение уровня ретикулоцитов, сами эритроциты уменьшаются в размерах. Кроме того, повышается СОЭ, может отмечаться снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов. Цветовой показатель крови будет ниже нормы.

Чтобы подтвердить диагноз, потребуется изучить белки мембран эритроцитов методом двумерного электрофореза.

Обязательно нужно проводить дифференциальную диагностику анемии Минковского-Шоффара с аутоиммунными заболеваниями. В первую очередь, необходимо тщательно изучить семейный анамнез, так как анемия Минковского-Шоффара чаще всего передается по наследству. Кроме того, у больных детей имеются определенные изменения в строении черепа. Если у доктора остаются сомнения, то пациенту выполняют пробу Кумбса. Когда эта проба дает отрицательный результат, диагноз подтверждают.

Диагноз наследственного сфероцитоза ставится на основании лабораторных исследований, клинических проявлений и беседы с больным для выяснения наследственной предрасположенности к болезни.

Диагноз подтверждается, если выявлена гемолитическая анемия, морфологические особенности красных клеток крови и сниженная их осмотическая устойчивость.

При наследственном сфероцитозе эритроциты имеют сферическую форму, их диаметр уменьшен, а толщина увеличена, при этом средний объем клетки остается нормальным. Уровень гемоглобина, как правило, близок к норме. Изменение количества лейкоцитов (лейкоцитарная формула сдвинута влево, повышен уровень нейтрофилов) и СОЭ (увеличена) наблюдается только во время криза, при этом уровень тромбоцитов в норме.

Характерный признак заболевания – снижение осмотической резистентности (устойчивости) эритроцитов. Диагноз может быть подтвержден только при значительном ее уменьшении. Бывает, что при явном сфероцитозе осмотическая стойкость остается в норме. В этом случае требуется дополнительное лабораторное исследование после суточной инкубации эритроцитов.

В случае с наследственным сфероцитозом требуется дифференциальная диагностика. Болезнь следует отличать от других видов анемий. Как правило, это

гемолитическая болезнь новорожденных

, гемолитическая анемия аутоиммунная, вирусный гепатит.

Лечение анемии Минковского-Шоффара

Лечение этого заболевания зависит от частоты кризов, клинической картины и возраста.

В период гемолитического криза показано консервативное лечение с госпитализацией. Терапия направлена на борьбу с гипоксией, гипербилирубинемией, отеком головного мозга, гипергликемическими и другими нарушениями, которые развиваются во время криза. Лечение, как правило, происходит по следующей схеме:

- При тяжелой анемии назначают переливание эритроцитов.

- После выхода из криза назначают желчегонные препараты, расширяют диету и режим дня.

Единственным эффективным методом борьбы со сфероцитозом считается удаление селезенки (спленэктомия)

Операция показана при частых кризах, выраженной анемии, печеночных коликах, инфаркте селезенки. Иногда вместе с этой операцией проводят и удаление желчного пузыря (холецистэктомию). Перед операцией при выраженной анемии проводят переливание эритроцитов.

Как правило, после операции выздоровление наступает в 100% случаев. При этом эритроциты остаются патологически измененными, то есть имеют сферическую форму и низкую устойчивость к растворам натрия хлорида. Прекращение распада красных клеток связано с тем, что отсутствует орган, в котором это разрушение происходит.

В ряде случаев операция должна быть сделана незамедлительно, противопоказанием не является даже беременность. Иначе может развиться желчнокаменная болезнь, цирроз печени, гепатит.

Прогноз наследственного сфероцитоза относительно хороший и люди могут дожить с этим заболеванием до старости. При тяжелом течении болезни, если помощь не будет оказана вовремя, возможет летальный исход.

Если болен один из родителей, вероятность развития патологии у детей составляет менее 50%.

При микросфероцитарной анемии показана специальная диета. В рационе больного должны присутствовать продукты, содержащие большое количество фолиевой кислоты. Рекомендуется есть:

- каши: гречневую, пшенную, овсяную;

- грибы;

- изделия из муки грубого помола,

- печень говяжью;

- сыр;

- фасоль, сою;

- творог;

- зеленый лук, цветную капусту, морковь в измельченном виде.

В зависимости от тяжести течения болезни, будут различаться способы его медикаментозной коррекции. В период ремиссии анемии терапию не проводят. Во время обострения патологии пациента необходимо госпитализировать.

Лечение сводится к следующим мероприятиям:

- При снижении уровня гемоглобина до 70 г/л пациенту переливают эритроцитарную массу.

- При высоком уровне билирубина в крови больному вводят альбумин.

- Для снятия интоксикации с организма больному проводят инфузионную терапию.

- Желчегонные препараты позволяют улучшить самочувствие пациента при гемолитическом кризе.

Тяжелое течение анемии Минковского-Шоффара требует оперативного вмешательства. Для этого больному удаляют селезенку. Это не даст возможности полностью избавиться от анемии, но состояние человека улучшается, так как жизненный цикл эритроцитов удается продлить.

После удаления селезенки больному больше не будут грозить гемолитические кризы. Однако эта процедура противопоказана в возрасте младше 5 лет, так как малышам спленэктомия грозит летальным исходом. Кроме того, отсутствие в организме селезенки способствует снижению иммунитета. Человек становится восприимчивым к различным инфекциям.

Еще один оперативный метод лечения анемии – это эндоваскулярная окклюзия. Данная процедура является альтернативой спленэктомии. Во время процедуры пациенту вводят препарат, который вызывает инфаркт селезенки. Ее определенная часть не погибает, а продолжает функционировать, поэтому состояние больного улучшается, но иммунитет при этом не падает.

Если заболевание протекает легко и больной получает качественное и своевременное лечение, то прогноз на жизнь благоприятный. Удаление селезенки позволяет избежать кризов. Без проведения операции средняя продолжительность ремиссии между гемолитическими кризами составляет 2 года.

Осложнения анемии Минковского-Шоффара

В детском возрасте анемия Минковского-Шоффара способна стать причиной задержки умственного и физического развития. Чаще всего это наблюдается в том случае, когда ребенок не получает лечения, либо его начинают слишком поздно.

Во взрослом возрасте самым частым осложнением анемии Минковского-Шоффара является желчнокаменная болезнь, которая развивается на фоне повышенного уровня билирубина в крови. Зачастую гемолитический криз путают с механической желтухой, поэтому адекватную терапию больному не проводят. Если у пациента в желчном пузыре обнаруживаются камни, то его удаляют вместе с селезенкой.

Меры профилактики

https://www.youtube.com/watch?v=3jSknhVI3Ns

Анемия Минковского-Шоффара – это заболевание, которое передается по наследству, поэтому предотвратить его развитие невозможно. Людям, страдающим от данной патологии нужно состоять на учете у гематолога.

Вероятность появления на свет ребенка с гемолитической анемией у больной матери приравнивается к 50%. Поэтому такие дети должны с рождения быть качественно обследованы.

Гемолитическая анемия Минковского-Шоффара: понятия, причины

При анемии в крови резко снижается уровень гемоглобина. С этим заболеванием в течение всей жизни приходится сталкиваться многим людям. Более того, не обходит оно стороной даже маленьких детей.

Большинство разновидностей недуга обусловлены плохим питанием, дефицитом витаминов или приемом некоторых препаратов. После устранения провоцирующего фактора все симптомы купируются. Среди всего многообразия патологических процессов выделяется один сложный и весьма опасный.

Это гемолитическая анемия Минковского-Шоффара. Именно о ней речь пойдет в сегодняшней статье.

Что принято понимать под анемией?

Под анемией принято понимать состояние организма, характеризующееся резким снижением показателей эритроцитов и гемоглобина. Некоторые разновидности заболевания приводят к изменению формы красных кровяных клеток. С течением времени они утрачивают первоочередные функции.

Анемия часто сопровождает различные заболевания, но никогда не бывает первичной. Именно поэтому не стоит оставлять расстройство без внимания. Необходимо как можно быстрее найти его причину и постараться устранить.

Особенности гемолитической анемии

Понятие «гемолитической анемии» включает в себя обширную группу заболеваний. Все они характеризуются общим патогенезом. Усиленное разрушение эритроцитов приводит к увеличению продуктов их распада и к нарастанию эритропоэза. Цикл формирования красных телец нарушается. Процессы их разрушения постепенно начинают превалировать над механизмами появления и вызревания.

Все гемолитические анемии условно подразделяются на две группы: наследственные и приобретенные. В этой статье мы более подробно остановимся на первом варианте. Если быть точнее, то рассмотрим, что представляет собой наследственная анемия Минковского-Шоффара.

В медицинских справочниках можно встретить несколько названий, описывающих патологический процесс. Это и микросфероцитарная анемия, и наследственный сфероцитоз, и болезнь Минковского-Шоффара. Чаще всего используется последнее наименование по фамилиям ученых-первооткрывателей.

Данное заболевание считается весьма распространенным (1 случай на каждые 5 тыс. населения). Диагностируется преимущественно у жителей Северной Европы. Первые признаки становятся заметны у детей в раннем возрасте. Если не приступить к лечению недуга своевременно, его течение негативно отразится на функционировании всего организма.

Причины и механизм развития заболевания

Анемия Минковского-Шоффара сопровождается нарушением структуры и функций клеточной мембраны эритроцитов. В результате происходящих процессов они меняют свою форму на круглую, становятся хрупкими. Появляются первые признаки гемолиза — разрушения красных кровяных клеток с одновременным выделением гемоглобина.

У здорового человека эритроциты по своей форме напоминают двояковогнутый диск, благодаря чему они беспрепятственно передвигаются по сосудам. При анемии в мембране этих элементов синтез белка нарушается. Это приводит к проникновению жидкости внутрь клеток.

По этой причине они меняют свою форму. Проходя через сосуды, эритроциты сильно деформируются, а через некоторое время начинают разрушаться. На фоне происходящих процессов уровень красных кровяных элементов резко падает, развивается гемолитическая анемия.

Если у одного из родителей ранее уже был диагностирован этот недуг, он обязательно перейдет по наследству ребенку. Крайне редко больные дети рождаются у совершенно здоровых мам и пап. В этом случае анемия развивается на фоне изменений в ДНК. Первичная генная мутация происходит еще во время внутриутробного развития плода.