Эндокардит у детей считается одним из серьезнейших заболеваний сердца, которое тяжело поддается лечению.

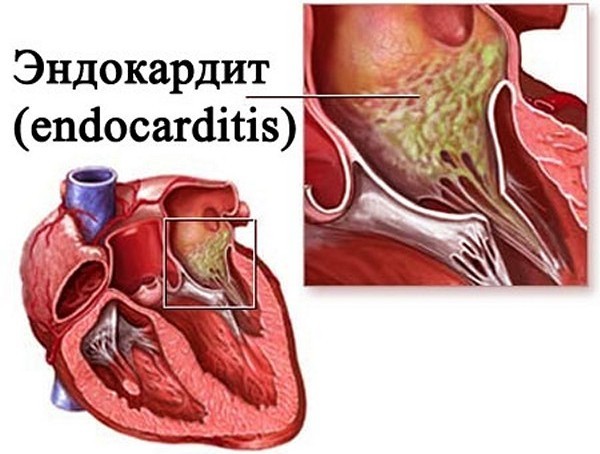

Эндокардит – воспаление самой внутренней стенки сердца, формируется в результате воздействия инфекции или аутоиммунного процесса. Врожденные состояния диагностируются редко.

Большое количество ВПС и необходимость оперативного вмешательства, приводит к тому, что инфекционный эндокардит у детей диагностируется часто на последней стадии.

Отмечено, что у детей от трех лет чаще повреждаются нормальные клапаны, а у детей старшего возраста повреждение эндокарда сочетается с ВПС. Лечение, наблюдение и профилактические мероприятия таких пациентов проводится постоянно.

Причины

Эндокардит – заболевание, которое характеризуется воспалением внутренней оболочки сердца и сердечных клапанов. Возникновению болезни способствуют:

- различные заболевания и пороки развития сердца;

- частые обострения хронической инфекции;

- иммунодифецитные состояния, которые развиваются вторично.

- Классификация выделяет две основные группы:

- инфекционные или бактериальные эндокардиты;

- и неинфекционные, которые развиваются после травмы сердца, снижение иммунной защиты.

Ревматический эндокардит возникает в результате обострения аутоиммунных процессов: ревматизм у детей, красная волчанка, склеродермия. Антитела образуются в процессе ревматической атаки или аутоиммунных заболеваний, что провоцирует развитие эндокардита и в результате клапанных пороков сердца.

Ревматизм – заболевание соединительной ткани, которое происходит под воздействием аллергенов, развивается после инфекционного заболевания.

Сам инфекционный агент в развитии эндокардита не участвует, но продуцирует активный белок, который и запускает процесс ревматической атаки. Большинство эндокардитов имеет бактериальную природу. Выделяют следующих агентов:

- стафилококк;

- стрептококк;

- клебсиелла;

- грибы кандида;

- кишечная и синегнойная палочка;

- менингококк;

- разные вирусы.

Бактериальный эндокардит протекает в острой, подострой, хронической рецидивирующей и латентной формах. Также выделяют первичный, это когда процесс развивается на здоровых структурах сердца, и вторичный, на фоне имеющегося врожденного порока сердца или приобретенного.

Симптомы

Общие признаки эндокардита – повышение температуры у детей, озноб. Повышенная утомляемость, боли в мышцах и суставах, бледность кожных покровов, снижение массы тела.

Ребенку требуется покой, организовать постельный режим, с ограничением переохлаждений и переутомлений.

Кроме общих жалоб, у детей при эндокардите появляются головные боли, тошнота, головокружение, что связано с сосудистой реакцией на общую интоксикацию организма. Симптомы инфекционного эндокардита в разные периоды у детей могут отличаться.

Острый

Острый период бактериального эндокардита характеризуется резким подъемом температуры, сильной слабостью, ломотой в теле.

Озноб сопровождается сильным потоотделением, снижение артериального давления, появляются признаки угнетение центральной нервной системы у детей. Новорожденные пациенты малоактивны, вяло берут грудь.

Вместе с указанными симптомами появляются изменения в клиническом анализе крови.

Так как процесс развивается стремительно, то и поражение сердечной ткани идет быстро. Рано появляется грубый систолический шум, который свидетельствует о прободении створки клапана.

Подострый

Симптомы подострого бактериального эндокардита, похожи с острым, только надо отметить, что процесс затягивается на несколько дней. Диагностика становится затруднительной. У пациентов появляется невысокая температура с периодическим обильным потоотделением.

Снижение массы тела, бледность кожных покровов иногда с желтоватым оттенком. Больные предъявляют жалобы на боли в мелких суставах, им тяжело выполнять работу пальцами, постепенно формируется деформация пальцев кисти.

На коже появляется сосудистая сыпь в виде маленьких «звездочек».

Параллельно вместе с обще инфекционными проявлениями заболевания, надо рассказать о специфических кардиологических жалобах, которые предъявляет ребенок.

Боль в области сердца может быть ноющего характера, при затяжных процессах или сильная схваткообразная. В результате инфекционного процесса может повреждаться не только структура внутренней стенки сердца, развиваются разные виды аритмии.

Ребенок жалуется на нехватку воздуха при интенсивных играх, больших нагрузках, потеря сознания.

Ревматический

Характерным признаком ревматического эндокардита является ревматизм. Процесс возникает в результате активации стрептококковой инфекции.

Уже в период первой атаки, при поражении суставов ребенок предъявляет жалобы на перебои в работе сердца. Отмечается мнимое волнообразное течение заболевания.

Когда после перенесенной ревматической атаки и стихания процесса опять поднимается температура и ухудшается общее самочувствие.

При впервые развившемся процессе не сразу формируется поражение клапанов, поэтому шум в сердце можно не услышать. Но при частых обострениях, створки клапанов травмируются, формируется фиброз, со временем приводит к деформации.

Постепенно створки утолщаются и аускультативно можно выслушать различные шумы, которые могут меняться по интенсивности. Пульс становится частым и лабильным, можно зафиксировать нарушение ритма.

При исследовании общего анализа крови выявляется ускоренное оседание эритроцитов, изменение лейкоцитарной формулы.

Работа центральной нервной системы изменяется под воздействием патологических комплексов, развиться ревматическая хорея.

Исход острого процесса ревматического эндокардита, благоприятный для жизни, особенно при соблюдении профилактики заболевания. Неблагоприятный исход для полного выздоровления, так как процесс приобретает хроническую форму с частыми или не частыми обострениями.

Все симптомы могут проявляться в разной степени активности. Это зависит от индивидуальных особенностей организма. От возраста пациента, наличие иммунного дефицита или других хронических заболеваний. Поэтому говорить однозначно, что все дети болеют одинаково нельзя. При возникновении воспалительного процесса системного характера нужно проконсультироваться с врачом.

Диагностика

Часто дифференциальная диагностика затруднена и не своевременна.

Это связано с тем, что на фоне инфекционного процесса врач назначает антибактериальную или противовирусную терапию как можно раньше. На фоне приема препаратов явные симптомы заболевания сглаживаются.

Для правильной диагностики у ребенка инфекционного эндокардита нужно грамотно собрать анамнез и тщательно осмотреть пациента.

Сбор анамнеза и наблюдение

Врач должен внимательно осмотреть кожные покровы ребенка, собрать тщательно анамнез заболевания. Понаблюдать за тем как ведет себя ребенок (активен или вял). Обязательно замирение артериального давления и пульса.

При длительном процессе наблюдаются отеки ног. Аускультативно врач выслушивает шум в сердце. Характер шума зависит от того, какой клапан поражен.

Поражение клапанного аппарата происходит в результате отложения тромботических масс на створки.

Аппаратная диагностика

Проведение электрокардиографического исследования помогает определить состояние миокарда и водителя ритма. Своевременное выявление аритмии, поможет избежать серьезных осложнений на сердце.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости помогает определить поражение селезенки в виде ее увеличения.

Эхокардиография позволяет с помощью ультразвука рассмотреть структурные изменения, которые возникают при заболевании. Основными симптомами можно назвать обнаружение разрастаний на створках клапанов, определяют подвижность створок, наличие изменений в самом эндокарде. Это исследование позволяет определить степень клапанной недостаточности.

Лабораторные исследования

Лабораторные исследования крови подтверждают наличие воспалительного процесса в организме, появление в крови специфических белков (с – реактивный белок и глобулины). У новорожденных детей данные изменения отсутствуют. В моче определяются эритроциты и белки, которые в норме отсутствуют. В сложных случаях берут биопсию эндокарда.

Если в крови при посеве определяется возбудитель, а в анамнезе имеется ВПС или оперативное лечение сердца, это является решающим фактором в постановке диагноза.

Лечение

С первых дней заболевания, при обнаружении в крови возбудителя, назначается антибактериальная терапия. Длительность курса от двух недель до полутора месяцев.

На фоне лечения постоянно проводится бактериологическое исследование крови для контроля. В тяжелых ситуациях дополнительно назначают лечение глюкокортикоидами, проводят переливание плазмы.

Общеукрепляющая терапия дополняется препаратами, которые направлены на улучшение иммунного ответа организма.

При отсутствии положительной динамики на фоне лечения показано оперативное вмешательство с целью удаления, а затем протезирования пораженного клапана.

Чтобы исключить у детей развитие инфекционного эндокардита, профилактика включает своевременное выявление и лечение хронического очага инфекции. Благоприятный исход в лечении инфекционных заболеваний поможет избежать вторичных осложнений на сердце. У ребенка с врожденным пороком сердца профилактика бактериального эндокардита проводиться строго под наблюдением лечащего доктора.

При подозрении на развитие инфекционного эндокардита у детей, лечение проводиться в стационаре, под постоянным наблюдением врачей. Комплекс мероприятий включает медикаментозную терапию, и соблюдение режима у ребенка. Питание сбалансированное, с достаточным содержанием электролитов (калия, натрия, магния), белков и углеводов.

На фоне терапии, постоянно проводиться электрокардиологическое и эхокардиологическое исследование, которые помогают определить эффективность назначенных процедур, улучшив исход заболевания.

Профилактика и прогноз

Прогноз для жизни благодаря профилактическим мероприятиям и антибактериальной терапии в большинстве благоприятный. После курса интенсивного лечения жалобы отступают, и ребенок возвращается к обычной жизни. После выздоровления специалист в качестве профилактики продолжает наблюдение ребенком, с целью раннего выявления сердечных осложнений.

Если говорить о прогнозе на выздоровление, то он не всегда благоприятный, так как заболевание приобретает хроническое течение.

Профилактика во время беременности сводится к грамотному наблюдению женщины, своевременная и полноценная терапия любого инфекционного заболевания. Общеукрепляющие профилактические занятия направлены на закаливание организма, и формирование сбалансированной физической нагрузки.

Инфекционный эндокардит у детей: причины, симптомы, лечение, профилактика, осложнения

Последнее обновление статьи: 06.04.2018 г.

В последнее время эндокардит стал частым явлением среди детей. Может быть, это связано с более частым рождением малышей с пороками сердца. Также кардиохирургия не стоит на месте. Использование внутрисердечных катетеров и протезов несёт за собой негативные осложнения в виде эндокардита.

Наша статья позволит понять причины, симптомы, а главное, лечение этого сложного детского недуга.

Причины инфекционного эндокардита

- Главной причиной появления воспалительных изменений в эндокарде являются бактерии, которых в мире насчитывается бесчисленное множество.

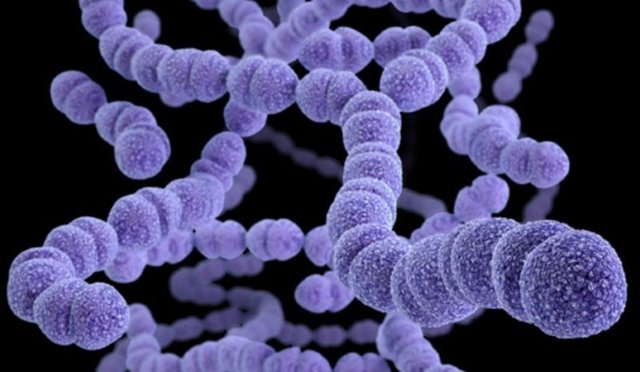

- Самыми распространёнными и тропными (имеющими расположение) к сердцу бактериями являются стрептококки.

В 65 % случаев инфекционный эндокардит вызывают стрептококки.

В 65 % случаев инфекционный эндокардит вызывают стрептококки.

Стрептококк — это бактерия в форме шарика, не видимая глазом. Она в норме может жить в детском организме в определённом количестве. Когда иммунная система ослабевает (ОРВИ, ангина или скарлатина), стрептококк набирает силу и начинает размножаться. Продукты его жизнедеятельности начинают наносить вред, в том числе и эндокарду. Стрептококк любит жить в полости рта, мочевом пузыре, кишечнике.

На втором месте находится бактерия стафилококк золотистый. Такое красивое название ему дано вследствие того, что при бактериологическом посеве он даёт золотистый цвет. В 25 % случаев вызывает эндокардит. Оно и к лучшему, так как стафилококк является более агрессивным. Может приводить к разрушению клапанов сердца, что в дальнейшем приведёт к протезированию.

Также инфекционный эндокардит в 5 % случаев могут вызывать грибковые инфекции.

Эндокардит у детей, как правило, не развивается у абсолютно здорового ребёнка. В организме всегда должна быть персистирующая инфекция, которая активизируется при ослаблении факторов иммунной системы (ОРВИ, удаление зуба, кариес, инфекции мочеполовой системы). До 2 лет у деток эндокардит развивается, как правило, на фоне врождённых пороков сердца.

Самые распространённые пороки

- тетрада Фалло;

- открытый артериальный проток;

- ревматический порок сердца;

- недостаточность аортального клапана;

- дефект межжелудочковой перегородки.

Инфекционный эндокардит может развиваться после хирургической коррекции врождённых пороков сердца, особенно на протезированных клапанах.

Стрептококк или стафилококк, увеличиваясь в количественном соотношении, оседает на эндокарде. В процесс включаются фибринолитическая система (система, регулирующая свёртываемость крови).

Отсюда возникают мелкие «комочки» из тромбоцитов и фибрина — вегетации. Их размер начинает расти и приводит к разрушению внутренней оболочки сердца.

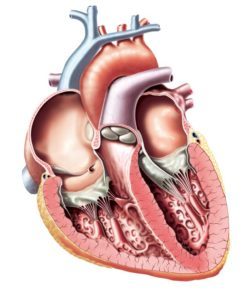

Эндокардит в большинстве своем поражает клапаны сердца – митральный и аортальный, так как их выстилает. Это приводит к развитию их недостаточности. При неадекватном лечении в дальнейшем велик риск развития недостаточности и всей сердечной системы.

По фону возникновения:

- первичный. Развивается в здоровом сердце;

- вторичный. Возникает на фоне врождённых пороков сердца либо на протезированных клапанах.

По времени возникновения:

- врождённый. Как правило, материнские инфекции наносят вред сердцу плода;

- приобрётенный.

По длительности процесса:

- острый (длительность заболевания до 6 недель);

- подострый;

- хронический (более 6 месяцев).

По форме:

- типичная форма;

- стёртая (неявная) форма;

- атипичная (нехарактерная) форма.

Данная классификация даёт возможность врачу четко формулировать диагноз, причину заболевания и отсюда правильно назначить схему лечения.

Симптомы инфекционного эндокардита

Общие инфекционные симптомы

Повышение температуры тела до 38 — 38,5 градусов. Характер лихорадки может быть повторяющийся, либо температура может держаться несколько дней на высоких цифрах. Причём приём жаропонижающих препаратов носит недолгий эффект.

У ребёнка может появиться слабость, утомляемость. При обычной игре малыш может присаживаться, чтобы отдохнуть, хотя раньше он мог играть без перерыва часами.

Ребёнок может отказываться от еды, терять в весе.

В 50 % случаев дети жалуются на ноющие боли в мышцах, суставах. При этом суставы не имеют отёчности или ограничения подвижности.

На приёме врач может отметить увеличение лимфатических узлов. Как правило, они одни из первых реагируют на воспалительный процесс. Это защитный механизм. При этом увеличенные узлы не имеют болезненности и покраснения.

Симптомы поражения сердечной ткани

Здесь только врач может выслушать шумы в сердце. Шумы характеризуются поражением клапанов и нарушением их функции.

Редко ребёнок может предъявить субъективную жалобу на колющую боль в области грудной клетки слева (в проекции сердца), появление одышки при небольшой физической нагрузке. Но, как правило, такие жалобы могут появиться только при нарастании сердечной недостаточности.

Характерные симптомы изменения кожных покровов характеризуются активацией системы свёртывания крови, отсюда появляется типичная сыпь по типу мелких кровоизлияний.

Мелкая сыпь по типу красных точек можно увидеть на конъюнктиве глаза. Пятнышки носят название пятен Лукина-Либмана. На подушечках пальцах – безболезненная мелкая сыпь – пятна Дженуэя. Названы так в честь учёных, которые обнаружили эту сыпь и связь с эндокардитом в 1987 году.

Такая сыпь не зудит, не имеет болезненности и в течение 2 — 3 дней исчезает.

Симптомы, характерные при возникновении инфарктов во внутренних органах

Связаны они с активацией тромбоцитов, отсюда и закупорка сосудов, и резкое нарушение кровообращения. Такое редко встречается в детском возрасте, но об этом следует помнить.

Обследования и диагностика

- Вашему врачу необходимо сообщить о наличии хронических инфекций и перенесённом заболевании накануне появления жалоб (ОРВИ, ангина, инфекция мочевых путей). Важно также рассказать о хирургических методах лечения сердца, если таковые были.

- Общий анализ крови и мочи — минимум диагностики, который покажет наличие общевоспалительных изменений в организме.

- Биохимический анализ крови (С-реактивный белок, серомукоид).

- Исследование крови на наличие антистрептолизина О. Его повышенное содержание говорит о высокой активности стрептококка в крови.

- Бактериологический посев крови даст возможность выявить конкретную бактерию, что позволит назначить правильный антибиотик.

- ЭКГ.

- УЗИ сердца. Наиболее точный вид диагностики, который позволит увидеть очаги поражения эндокарда – вегетации. Правда, они появляются спустя 7 — 10 дней спустя начала заболевания.

- УЗИ органов брюшной полости.

- Только комплексное обследование может позволить точно поставить диагноз эндокардита.

- Инфекционный эндокардит лечится только в стационарных условиях.

- Основным методом лечения является антибактериальная терапия.

Принципы антибиотикотерапии

- Лучше внутривенное или внутримышечное введение.

- Комбинирование 2 — 3 антибиотиков.

- Длительность антибактериальной терапии минимум 14 дней.

- Необходимо учитывать результат посева крови и чувствительность возбудителя к антибиотикам.

Наиболее частые группы антибиотиков, используемые для лечения

- Пенициллины в отношении стрептококка.

- Цефалоспорины 2 и 3 поколения.

- Макролиды.

Также в лечение может входить лечение сердечной недостаточности при её развитии.

Гормональные препараты глюкокортикостероиды на начальном этапе заболевания не применяются.

- отсутствие минимального положительного эффекта от консервативного лечения;

- наличие гнойных абсцессов или свищей в эндокарде на УЗИ обследовании;

- сердечная недостаточность;

- эндокардит протезированного клапана, что требует срочной его замены.

- Помните, если у вашего малыша есть врождённый порок сердца, не требующий хирургической коррекции, необходимо проводить УЗИ сердца 2 раза в год.

- При удалении зуба показана антибиотикопрофилактика до 5 суток.

- При ОРВИ желательно также применение антибактериальной терапии.

- Своевременное лечение всех хронических инфекций, или санация кариеса, инфекций мочевыводящих путей и лор-органов.

- Сдавать общий анализ крови и мочи 2 раза в год.

Инфекционный эндокардит может рецидивировать. Поэтому врача-кардиолога необходимо проходить регулярно 2 раза в год.

- в 50 % случаев развитие сердечной недостаточности;

- формирование клапанных пороков сердца;

- острая почечная недостаточность с развитием воспаления в клубочках почек;

- инфаркты внутренних органов.

Конечно, заболевания детского сердца являются грозными по отношению к дальнейшему качеству жизни. Но если вовремя выявить болезнь, поставить диагноз и грамотно назначить лечение, можно избежать развития сердечной недостаточности.

Оценка статьи:

Загрузка…

Бактериальный эндокардит у детей

Инфекционный эндокардит у детей (endocarditis infectiosa) — это особая форма сепсиса, протекающего на фоне измененной иммунологической активности организма и характеризующегося поражением клапанного, реже пристеночного, эндокарда.

В последнее время отмечается рост числа инфекционных заболеваний во всех возрастных группах. В возрасте до 10 лет диагностируется около 10% всех случаев инфекционного эндокардита. Это заболевание может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка.

https://www.youtube.com/watch?v=MUSBF4NPM3Y

Причины возникновения болезни

Этиология. Насчитывается свыше 50 различных возбудителей инфекционного эндокардита.

Наиболее часто встречается бактериальная флора — зеленящий стрептококк, стафило-, пневмо-, энтеро-, менингококки, а также грам-отрицательные бактерии (кишечная и синегнойная палочки, протей, клебсиелла).

Наряду с этим развитие инфекционного эндокардита может быть обусловлено риккетсиями, вирусами, грибами, а также смешанной инфекцией. Предрасполагают к заболеванию врожденные и приобретенные болезни сердца, дефекты иммунной системы, очаги хронической инфекции.

Патогенез. Механизм развития инфекционного эндокардита изучен недостаточно. Наряду с инфекцией немаловажная роль отводится предшествующему повреждению клапанного аппарата сердца, снижению местной и общей иммунологической защиты и аллергическим реакциям повышенной чувствительности. Инфекционный эндокардит чаще имеет вторичный характер, т. е.

развивается на органически измененных клапанах сердца больных ревматизмом, при врожденных пороках сердца и крупных сосудов, пролапсе митрального клапана, идиопатическом гипертрофическом субаортальном стенозе, а также после оперативных вмешательств на сердце и крупных сосудах, после зондирования их, при катетеризации подключичных вен и т. д.

Возникновение заболевания у этих больных определяется предшествующей деструкцией эндокарда и длительными гемодинамическими нарушениями, значительно облегчающими фиксацию микробных колоний на клапанах сердца. Наряду с вторичным эндокардитом менее чем у 1/3 больных заболевание расценивается как первичный инфекционный эндокардит, при котором явные изменения клапанного аппарата до начала болезни отсутствуют.

Однако и в этих случаях существенное значение имеет повреждение эндотелия клапанного или пристеночного эндокарда вследствие гемодинамических микротравм, а также воздействия токсических, инфекционных и других факторов, вызывающих нарушения микроциркуляции. Это нарушает тканевую структуру клапанов, изменяет местную реактивность эндокарда, создает условия для возникновения тромботических вегетации, представляющих собой массы фибрина, тромбоцитов и микроорганизмов.

Фиксация микроорганизмов на эндокарде и их размножение способствуют бактериемии и распространению инфекции с током крови. Развиваются тромбоэмболические Осложнения различной локализации. Возможны также длительная аутосенсибилизация и иммунная генерализация процесса, проявляющаяся в виде васкулитов и висцеритов.

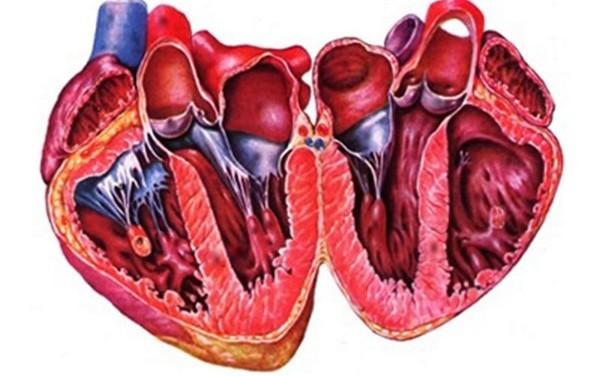

При морфологическом исследовании обнаруживаются повреждение и изъязвление эндокарда с поверхностными тромботическими наложениями и последующими кальцинозом и деформацией клапанов.

Виды болезни

Клиническая картина. Различают острый и подострый (затяжной) инфекционные эндокардиты.

Острый инфекционный эндокардит начинается, как правило, внезапно: возникают гектическая лихорадка, ознобы, профузный пот, выраженные симптомы интоксикации, высыпания на коже, артралгии или артриты. Позднее появляются спленогепатомегалия и изменения в моче. Быстро присоединяются признаки поражения клапанного аппарата сердца, в классическом варианте — аортального.

При первичном инфекционном аортите выявляются расширение границ сердца влево, ослабление II тона на аорте, диастолический или систолический шумы соответственно вдоль левого края грудины или во втором межреберье справа. Диастолический шум (иногда пилящего характера) обусловлен развитием аортальной недостаточности, систолический — сужением клапанов аорты полипозными разрастаниями с последующим формированием аортального стеноза.

В наиболее тяжелых случаях может наступить перфорация створок клапана или отрыв сухожильных нитей, что сопровождается внезапным появлением или изменением тембра шумов, приобретающих грубый, скребущий или визжащий оттенок.

Поражение митрального клапана проявляется типичными симптомами: расширением границ влево и вверх, ослаблением II тона над легочной артерией, систолическим шумом органического характера на верхушке и в точке Боткина, проводящимся в левую подмышечную область.

При вторичном инфекционном эндокардите обнаруживается изменение характера и локализации ранее определявшихся шумов или появление новых звуковых феноменов.

Острый инфекционный эндокардит, особенно вторичный, может сопровождаться симптомами декомпенсации, устойчивой к лечению сердечными гликозидами.

Поражению эндокарда нередко сопутствуют миокардиты или (и) перикардиты, в том числе метастатические, гнойные.

При лабораторных исследованиях выявляются гипохромная анемия, выраженный лейкоцитоз (20 o 109/л — 40 o 109/л), нейтрофильный сдвиг влево, значительно увеличенная СОЭ, диспротеинемия с увеличением содержания ос2-глобулинов, высокий уровень С-реактивного белка, положительные осадочные пробы. Более чем у половины больных из крови высевается возбудитель, особенно до антибактериальной терапии, на высоте лихорадочной реакции.

Нередко обнаруживаются повышение уровня иммуноглобулинов М и G, снижение титра комплемента, циркулирующие иммунные комплексы, положительная реакция бласттрансформации лимфоцитов и другие иммунологические сдвиги, свидетельствующие об иммунных и аутоиммунных нарушениях. Характерна гематурия разной степени.

При проведении общепринятых инструментальных методов исследования (электро-, фонокардиография, рентгенография) специфичные для инфекционного эндокардита изменения не фиксируются.

Обнаруживаются повреждения клапанных структур и эндокарда, сопутствующие миокардит, перикардит, коронарит.

Наиболее информативная эхокардиография, позволяющая увидеть вегетации на пораженных клапанах и пристеночном эндокарде, что является решающим при постановке диагноза в сложных случаях.

При подостром (затяжном септическом) эндокардите начальные проявления заболевания могут быть аналогичны таковым при остром инфекционном эндокардите. Однако выявляются они постепенно и выражены умеренно: небольшой интоксикацией, субфебрилитетом с кратковременными подъемами температуры до 38 — 40 °С, потливостью, периодическим познабливанием, артралгией.

Кожные покровы бледные с серым или желтовато-землистым оттенком. Часто обнаруживаются геморрагическая сыпь, иногда с белым центром (эмболическая), петехии на переходной складке конъюнктивы нижнего века (симптом Лукина — Либмана), узелки Ослера на подушечках пальцев, ладонях, подошвах (тромбоваскулиты).

Почти всегда имеется спленомегалия. При затяжном течении инфекционного эндокардита нередко развивается общая дистрофия, появляется деформация пальцев и ногтей в виде барабанных палочек и часовых стекол. симптомы поражения эндокарда также могут появляться постепенно, особенно при уже имеющихся органических поражениях сердца.

В таком случае текущий эндокардит диагностируется по изменению интенсивности и продолжительности ранее имевшихся или по появлению новых сердечных шумов. Однако возможно и быстрое развитие клапанных нарушений.

Так же как и при остром процессе, могут наблюдаться и «бесшумные» варианты заболевания, длительное время (до 1 — 2 мес) не обнаруживающиеся.

Подострому инфекционному эндокардиту часто сопутствует миокардит, а перикардит встречается крайне редко.

«Внесердечные» проявления подострого эндокардита также аналогичны острому инфекционному эндокардиту, характеризуются сосудистыми и метастатическими (эмболическими) изменениями внутренних органов и иногда определяют клиническую картину заболевания. В последнее время наблюдаются атипичные, стертые, формы заболевания.

Они характеризуются длительным удовлетворительным состоянием больных с периодическим появлением неопределенных субъективных жалоб и немотивированных кратковременных подъемов температуры.

Признаки эндокардита нередко выявляются только при случайном осмотре и длительное время остаются сомнительными, требующими динамического наблюдения.

На передний план выступает органная патология — нефрит, геморрагические инсульты и др.

При лабораторных исследованиях обнаруживаются более умеренные изменения в крови и моче, аналогичные выявляемым при остром инфекционном эндокардите.

В периоды клинической ремиссии и при атипичном течении показатели крови и мочи могут не иметь отклонений от нормы.

Данные инструментально-графического исследования те же, что и при остром инфекционном эндокардите, и нередко приобретают решающее значение в диагностике.

Диагностика и дифференциальная диагностика

Диагноз инфекционного эндокардита основывается на внезапном начале и особенностях температурной кривой (фебрильная гектическая, субфебрильная с отдельными подъемами до высоких цифр или с колебаниями более 1 °С), быстром присоединении отчетливых и довольно грубых сердечных шумов, нарастающих в динамике, связанных с поражением аортального или митрального клапана, или усилении и изменении уже имевшихся шумов, своеобразных «внесердечных» проявлениях, обусловленных эмболией и тромбоваскулитами, увеличении селезенки.

Как лечат

Бактериальный эндокардит у детей обычно предотвращается, если дать заранее антибиотик перед процедурой, которая выпустила бактерии в кровоток и повторение меньшей дозы антибиотика через шесть часов после процедуры. Наиболее распространенной процедурой, вызывающей эндокардит, является чистка зубов, где бактерии из десен попадают в кровоток.

Тонзиллэктомия и удаление аденоидов (здесь можно почитать о лечении аденоидов народными средствами) могут также быть источником бактерий, приводящих к эндокардиту, а также ранее упомянутые мочевые пути и процедуры желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, вставки ушной трубки, наиболее распространенной хирургической процедуры у детей, представляет меньший риск эндокардита и не требует профилактических антибиотиков.

Ортодонтические процедуры обычно не представляют риска, но решение использовать антибиотики принимает стоматолог-ортодонт в зависимости от степени необходимости. Наиболее распространенным антибиотиком, используемым, для предотвращения эндокардита,является Амоксициллин, но в случае аллергии пенициллина используется Эритомицин.

Патогенез: особенности развития острой и подострой форм

Заболевание развивается вследствие бактериемии, т.е. попадания в системный кровоток возбудителей.

В ответ на антигены возбудителя, находящегося в кровотоке, образуются антитела, в результате чего в кровь поступают токсические иммунные комплексы. Их воздействие запускает реакции гиперчувствительности. Таким образом, для развития заболевания необходимо сочетание 2 факторов:

- бактериемия – циркулирование в крови возбудителя инфекции;

- аутоиммунный процесс – сенсибилизация организма к возбудителю.

В результате бактериемии возбудители достигают клапанов сердца и могут прикрепиться к эндотелию, особенно если есть повреждения сердечных клапанов или тромботические наложения, которые становятся прекрасным плацдармом для осаждения микробов. В месте прикрепления возникает инфекционный очаг, следствием которого становятся деструкция клапана и его изъязвление.

Существует три стадии развития инфекционного бактериального, грибкового или вирусного эндокардита:

- Инфекционно-токсическая. Отличается транзиторной бактериемией со скоплением бактерий на поврежденном эндокарде, формируются микробные вегетации.

- Иммуновоспалительная. Отмечается развернутая картина поражения органов.

- Дистрофическая. Формируются тяжелые и необратимые изменения органов из-за прогресса сепсиса и сердечной недостаточности.

Инфекционный бактериальный эндокардит считается опасной и сложной в диагностике болезнью, которая часто становится причиной летальных исходов у детей. Особая опасность у этой патологии возникла из-за повышения числа детских операций на сосудах и сердце. Угрожает заболевание детям с долгой катетеризацией вен, с проблемами иммунитета.

ИЭ способен развиваться на здоровых клапанах сердца, но чаще наслаивается на имеющиеся проблемы и пороки (90%). По статистике, мальчики болеют в 2-3 раза чаще девочек. Точная частота возникновения заболевания у детей неизвестна, но число заболевших детей постепенно растет, составляя 0,55 на 1000 госпитализированных.

Инфекционный эндокардит у детей бывает врожденный и приобретенный. Врожденный развивается, если инфекции есть у матери, выступая одной из разновидностей сепсиса. Приобретенная форма часто встречается у детей до 2 лет на здоровых клапанах, а у более старших – на пораженных, при пороках.

Последствия и осложнения

Бактериальный или вирусный инфекционный эндокардит – заболевание достаточно опасное, при отсутствии своевременного квалифицированного лечения перенесенная патология может спровоцировать серьезные осложнения и последствия со стороны многих органов и систем:

- В сердце при инфекционном эндокардите возможны такие патологии: инфаркт миокарда, пороки клапанов, среди которых поражение митрального клапана, аритмии.

- Нервная система: менингиты, нарушения кровообращения головного мозга, парезы и параличи верхних и нижних конечностей.

- Легкие: пневмония, абсцесс, отек, инфаркт.

- Селезенка: инфаркт, спленомегалия.

- Печень: гепатиты, гепатомегалия (увеличение печени).

- Почки: нефриты, инфаркт, почечная недостаточность.

- Сосудистая система: тромбозы, тромбоэмболии, тромбофлебиты, васкулиты, аневризмы.

Это далеко неполный список возможных осложнений, все они очень тяжелые и могут существенно повлиять на качество жизни больного. Поэтому большое значение имеет ранняя диагностика и незамедлительное лечение антибактериальными препаратами.

Ребенок должен находиться на учете у врача, чтобы можно было выявить любые осложнения на ранних стадиях. К последствиям относятся:

- почечная или сердечная недостаточность;

- осложнения после тромбоэмболии (инфаркты и прочее);

- абсцессы головного мозга.

Абсцесс

Все упомянутые осложнения стоит рассматривать, как терминальную фазу заболевания. Кроме того, вырастает вероятность появления менингита, артрита, перикардита и прочих гнойных воспалений.

Бактериальный эндокардит у детей

Бактериальный эндокардит является инфекцией внутренней поверхности сердца или клапанов сердца, вызванной бактериями, обычно находящимися:

Бактериальный эндокардит является инфекцией внутренней поверхности сердца или клапанов сердца, вызванной бактериями, обычно находящимися:

- в полости рта

- желудочно-кишечного тракта

- мочевых путей.

Эта инфекция приводит к тяжелой болезни, которая требует длительного лечения, а иногда приводит к повреждениям сердца или даже смерти.

Эндокардит является серьезной проблемой почти во всех случаях врожденных пороков сердца, а также в большинстве отремонтированных дефектов с некоторыми исключениями.

Бактериальный эндокардит у детей, как правило, можно предотвратить с помощью простых мер, но реализация их часто ставит в конфуз родителей, врача, и стоматолога.

Откуда появляется эндокардит

Эндокардит возникает, когда бактерии растут по краям дефекта сердца или на поверхности аномального клапана, после попадания бактерий в кровь, чаще всего от:

- стоматологических процедур

- процедур, связанных с желудочно-кишечным трактом

- процедур, связанных с мочевыводящими путями.

- Как только бактерии инфицируют внутреннюю поверхность сердца, они продолжают расти, и получаются большие частицы, так называемые наросты, которые могут затем обломиться и попасть в:

- Продолжающаяся инфекция может также серьезно повредить сердечный клапан, на котором появляются наросты.

- Бактериальный эндокардит может произойти со многими пороками сердца, но наиболее распространенные:

- внутриаортальные поражения клапанов

- открытый артериальный проток (без протеза)

- Тетрада Фалло

- дефект межжелудочковой перегородки

- коарктация аорты

- пролабирование створок митрального клапана.

Эндокардит редко встречается в случаях изолированного предсердного септального дефекта или легочного стеноза.

Симптомы и признаки

Симптомы и признаки эндокардита разнообразны. К примеру, продолжительная лихорадка (более 2-3 дней) без очевидной причины является важнейшим признаком. Поэтому на предмет поиска бактериального эндокардита у детей всегда нужно обследование тем, у кого врожденный порок сердца. Другие признаки и симптомы включают:

- плохой аппетит

- чувство слабости или усталости

- боли в суставах

- сыпь на коже

- изменения в природе ранее присутствовавших шумов в сердце.

Вероятность того, что эти признаки и симптомы вызваны эндокардитом более высокая, если они происходят вскоре после чистки зубов или процедур с участием желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей.

Диагностика эндокардита

Бактериальный эндокардит обычно можно диагностировать, если врач быстро заподозрит его присутствие у ребенка с врожденным пороком сердца (здесь можно почитать о профилактике заболеваний сердца) и длительной лихорадкой. Анализы крови показывают признаки воспаления, такие как повышенная скорость оседания, в то время как присутствует анемия и в моче появляются клетки крови.

Одним из важнейших диагностическим тестов для эндокардита является положительный посев крови.

Посев — это небольшой образец крови, отобранной из вены, который выращивают в специальном растворе, что позволяет обнаружить бактерии. От трех до пяти посевов крови, произведенных в течение 24 часов, как правило, позволяют подтвердить диагноз. Предшествовавшее применение антибиотиков может привести к негативным результатам посева.

Как лечат

Бактериальный эндокардит у детей обычно предотвращается, если дать заранее антибиотик перед процедурой, которая выпустила бактерии в кровоток и повторение меньшей дозы антибиотика через шесть часов после процедуры. Наиболее распространенной процедурой, вызывающей эндокардит, является чистка зубов, где бактерии из десен попадают в кровоток.

Тонзиллэктомия и удаление аденоидов (здесь можно почитать о лечении аденоидов народными средствами) могут также быть источником бактерий, приводящих к эндокардиту, а также ранее упомянутые мочевые пути и процедуры желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, вставки ушной трубки, наиболее распространенной хирургической процедуры у детей, представляет меньший риск эндокардита и не требует профилактических антибиотиков.

Ортодонтические процедуры обычно не представляют риска, но решение использовать антибиотики принимает стоматолог-ортодонт в зависимости от степени необходимости.

Наиболее распространенным антибиотиком, используемым, для предотвращения эндокардита, является Амоксициллин, но в случае аллергии пенициллина используется Эритомицин.

Другие антибиотики или комбинации могут подходить для пациентов из высокой группы риска или в процедурах, включающих кишечный тракт или мочевые пути.

На нашем сайте:

Инфекционный эндокардит у детей

Инфекционный эндокардит — острое или подострое воспаление клапанного и/или пристеночного эндокарда, вызываемое различными инфекционными агентами.

Инфекционный (в том числе абактериальный) эндокардит — одна из серьёзных причин смертности детей и подростков. Вариабельность и неспецифичность его клинической картины вызывают объективные трудности диагностики.

Недостаточное знакомство педиатров, стоматологов и родителей с принципами профилактики инфекционного эндокардита, а также увеличение количества лиц, входящих в группы риска (наркоманы, пациенты после оперативных вмешательств на сердце, больные, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, с длительной катетеризацией центральных вен и т.д.), приводят к увеличению количества случаев заболевания.

Инфекционный эндокардит может развиться на интактных клапанах (5-6%), но чаще осложняет врождённые (90%) и ревматические (3%) пороки сердца, особенно после оперативных вмешательств по их поводу.

Частота инфекционного эндокардита у детей неизвестна, однако количество больных детей постепенно увеличивается и составляет 0,55 на 1000 госпитализированных. Мальчики болеют в 2-3 раза чаще, чем девочки.

Этиология

Наиболее частые возбудители инфекционного эндокардита в настоящее время — зеленящий стрептококк и золотистый стафилококк (до 80% случаев заболевания). Первый чаще вызывает заболевание на интактных, второй — на повреждённых клапанах.

Реже инфекционный эндокардит вызывают другие микроорганизмы: энтерококки, менинго-, пневмо- и гонококки, эпидермальный стафилококк, хламидии, сальмонеллы, бруцеллы, НАСЕК-группа (объединение нескольких грамотрицательных палочек), а также вирусы и грибы; последние два упомянутых агента вызывают «абактериальную» форму инфекционного эндокардита (около 10% случаев заболевания). При катетеризации сердца и длительном стоянии катетера в центральных венах часто выявляют синегнойную палочку, при операциях на сердце и длительной антибиотикотерапии — грибы (кандиды, гистоплазмы).

Инфекционный эндокардит может быть врождённым и приобретённым.

- Врождённый эндокардит развивается при острых или обострении хронических вирусных и бактериальных инфекций у матери и представляет собой одно из проявлений септицемии.

- Приобретённый инфекционный эндокардит у детей первых 2 лет жизни возникает чаще на интактных клапанах; у детей более старшего возраста заболевание обычно развивается при наличии порока сердца (как и у взрослых). Предрасполагающим фактором к развитию инфекционного эндокардита выступает операция на сердце.

Предрасполагающие факторы выявляют приблизительно у 30% больных. Оперативные вмешательства, прежде всего на сердце, мочевом тракте и в полости рта, предшествуют развитию инфекционного эндокардита в 65% случаев.

Патогенез

Патогенез инфекционного эндокардита сложен и связан с несколькими факторами: изменённым иммунным ответом организма, дисплазией соединительной ткани сердца, повреждением коллагеновых структур клапанного и пристеночного эндокарда гемодинамическими и инфекционными воздействиями, нарушением реологических свойств и свёртывающей системы крови, особенностями самого возбудителя и др.

Наиболее часто инфекционный эндокардит развивается у пациентов с морфологическими дефектами структур сердца, при которых турбулентный, замедленный или усиленный ток крови приводит к изменению клапанного или предсердного эндокарда (тетрада Фалло, небольшой ДМЖП, открытый боталлов проток, коарктация аорты, пороки митрального клапана). Циркулирующий в крови инфекционный агент оседает на повреждённом или интактном эндокарде сердца и эндотелии крупных сосудов, вызывая воспалительную реакцию, расслоение богатых коллагеном краёв клапанов, отложение на них фибрина и образование тромботических масс (вегетации). Возможно и первичное тромбообразование, связанное с гемодинамическими и реологическими нарушениями (абактериальный эндокардит). В этом случае оседание микроорганизмов на уже изменённых клапанах происходит позднее.

В дальнейшем разрастающиеся вегетации могут отрываться и вызывать эмболии мелких и крупных сосудов большого и малого круга кровообращения.

Выделяют три фазы патогенеза: инфекционно-токсическую, иммуновоспалительную и дистрофическую.

- Инфекционно-токсическая фаза формируется как ответная островоспалительная реакция макроорганизма. В этой фазе чаще выявляют бактериемию, тогда как собственно сердечные изменения выражены умеренно, заболевание протекает как острая инфекция с лихорадкой, интоксикацией, воспалительными изменениями периферической крови.

- Иммуновоспалительная фаза связана с образованием антител как к антигенам возбудителя, так и к собственным тканям и криоглобулинам. Этот процесс протекает с участием комплемента и формированием ЦИК. Эта фаза сопровождается генерализацией процесса, поражением других внутренних органов и более отчётливыми изменениями в сердце. Её рассматривают как иммунокомплексную болезнь.

- Дистрофическая фаза проявляется хроническим воспалением эндокарда и внутренних органов, формированием пороков, отложением солей кальция в клапанных структурах, гемодинамической сердечной недостаточностью. Возможны выявление порока сердца через несколько лет после выздоровления и повторное заболевание инфекционным эндокардитом.

Клиническая картина

В клинической картине ведущую роль играют три основных синдрома: инфекционно-токсический, кардиальный (текущий эндокардит) и тромбоэмболический.

Инфекционный эндокардит, особенно стрептококковой этиологии, может начинаться постепенно — с повторных эпизодов повышения температуры тела в вечерние часы, недомогания, артралгий, миалгий, потливости, немотивированной потери массы тела. Возможно и острое начало — с гектической лихорадки, резкого нарушения общего состояния, потрясающих ознобов и профузных потов (чаще при инфицировании стафилококком).

- В инфекционно-токсическую фазу эндокардит может не иметь отчётливых клинических проявлений, хотя уже через несколько дней от начала заболевания можно выслушать протодиастолический шум недостаточности аортального клапана. При вторичном эндокардите меняются количество и характер шумов в области уже изменённого клапана. В этот период возможны проявления тромбоэмболии: геморрагическая сыпь, периодическая гематурия, инфаркты внутренних органов. Пятна Лукина-Либмана на конъюнктиве, пятна Джейнуэя на ладонях и стопах, полосчатые геморрагии под ногтями, свидетельствующие о васкулите, при своевременно начатом лечении возникают редко.

- В иммуновоспалительную фазу происходят генерализация иммунопатологического процесса и присоединение миокардита, а иногда и перикардита, диффузного гломерулонефрита, анемии, поражения лимфатических узлов, печени, селезёнки. Цвет кожных покровов становится серовато-желтушным («кофе с молоком»), иногда развивается желтуха. Текущий процесс в сердце проявляется умеренным болевым синдромом, тахикардией, кардиомегалией и глухостью тонов (при сопутствующем миокардите). Появляются шумы, сопровождающие порок или деструкцию клапанного аппарата (отрыв хорд или створок клапана, их перфорация). Эмболии и инфаркты в эту фазу болезни наблюдают реже.

- В дистрофической фазе на первый план выступает недостаточность — сердечная, почечная, иногда печёночная — как следствие тяжёлого поражения внутренних органов при генерализованном иммунопатологическом процессе.

В некоторых случаях особенности клинической картины инфекционного эндокардита позволяют предположить, какой именно инфекционный агент послужил причиной его развития. Об особенностях стрептококковых и стафилококковых эндокардитов уже упоминалось выше.

- Пневмококковый эндокардит развивается в период реконвалесценции при заболевании пневмонией, локализуется на трёхстворчатом и аортальном клапанах, протекает с высокой лихорадкой, выраженным токсикозом, периферическими бактериальными эмболиями.

- Бруцеллёзный эндокардит имеет такую же локализацию, что и пневмококковый. Иногда он вызывает образование бактериальных аневризм синуса Вальсальвы с переходом инфекции через стенку аорты на предсердия, желудочки и другие оболочки сердца с развитием внутрипредсердной и внутрижелудочковых блокад.

- Сальмонеллёзный эндокардит приводит к деструкции аортального и митрального клапанов с образованием тромбов, повреждению эндотелия сосудов и развитию эндартериита и сосудистых аневризм.

- Грибковый эндокардит сопровождается развитием инфарктов лёгких, пневмоний, увеита и эндофтальмита.

Осложнения инфекционного эндокардита включают сердечную и почечную недостаточность, последствия тромбоэмболии в виде инфарктов головного мозга и миокарда, абсцессов головного мозга и других органов. Перечисленные осложнения можно расценивать и как проявления терминальной фазы болезни. Возможно развитие перикардита, менингита, артрита, остеомиелита и других гнойных процессов.