Ретинопатия — это поражение ретинальных сосудов, сопровождающееся нарушением кровоснабжения в сетчатке, дистрофией и поражением зрительного нерва.

Ретинопатия — это поражение ретинальных сосудов, сопровождающееся нарушением кровоснабжения в сетчатке, дистрофией и поражением зрительного нерва.

Недуг развивается по разным причинам, потому имеет несколько форм.

Ретинопатия приводит к полной слепоте, поэтому в интересах пациента своевременно обратится за медицинской помощью.

Первичные патологии ретинопатии

К данной группе принадлежат виды поражения ретинальных сосудов, которые не сопровождаются воспалительным процессом. Причину патологии часто не удается диагностировать, но есть предрасполагающие факторы риска.

Центральная серозная ретинопатия

Заболевание в основном касается мужчин в молодом и среднем возрасте. Чаще влияет на один глаз, в редких случаях затрагивает оба органа зрения. Симптомы состояния обычно временные, у большинства пациентов зрение восстанавливается.

Симптомы

Под сетчаткой скапливается жидкость, которая преобразует лучи света в электрические сигналы. Серозный тип патологии (ЦСР) проявляется следующими признаками:

- размытое форменное зрительное восприятие;

- коричневая окраска видимости;

- нечеткое или искаженное ЗВ на одном органе.

У пациентов повышается светочувствительность, они воспринимают объекты в меньшем объеме, чем они есть на самом деле.

При ЦСР линии при чтении искривляются, появляются дефекты в центральном поле зрения (пятно, затрудняющее видение и неподвижное).

Диагностика

Диагноз ставится на основании клинической картины, инструментальных и лабораторных методов исследования.

Лабораторные данные при ЦСР не всегда информативны, поэтому данный способ используется реже. Инструментальные тесты показывают патофизиологические изменения, дистрофические изменения и отслойку.

Лабораторные данные при ЦСР не всегда информативны, поэтому данный способ используется реже. Инструментальные тесты показывают патофизиологические изменения, дистрофические изменения и отслойку.

Для подтверждения диагноза проводят:

Дополнительно назначают тесты для дифференциальной диагностики.

Лечение

Большинство пациентов оправляются от центральной серозной формы болезни в течение 4–6 месяцев и не нуждаются в лечении. Если патологическое состояние длится до одного года и серьезно влияет на жизнь пациента, проводят лазеротерапию. При термической лазерной обработке обрабатывается средняя часть сетчатки, макулы.

Фотодинамическая терапия помогает уничтожить патологические сосуды в глазу. Эффективных консервативных методов для лечения заболевания не существует.

Острая задняя многофокусная ретинопатия

Преимущественно затрагивает оба зрительных органа. Данный тип поражения сетчатки глаза характеризуется формированием серых очагов, которые после исчезновения оставляют зоны депигментации.

Симптомы

ОЗМР характерны следующие признаки:

- вены ретины расширенные и извитые;

- роговая оболочка отечная;

- появляются цветные или бесцветные пятна перед глазами.

В самом центре появляется темное пятно. Страдает преимущественно сетчатка. Патология характеризуется появлением множественных плоских субретинальных очагов.

Часто ОЗМР сопровождается помутнением гелеводобного прозрачного вещества, что делает поле зрения пятнистым и туманным. Возможно образование периваскулярных муфт в периферических сосудах ретины, отек головки зрительного нерва.

Лечение

Врач ориентируется на результаты диагностики при принятии решении о терапевтических мерах. Лечение может быть медикаментозным или хирургическим. Консервативные методы подразумевают применение витаминных и гормональных комплексов. Дополняется сосудорасширяющими медикаментами и лекарствами, повышающими тканевую оксигенацию и кортикостероидами.

Оперативное вмешательство проводится при осложнении ОЗМР помутнении волокон стекловидного тела и при ухудшении видимости.

В инновационном центре «Сколково» презентовали новый препарат для лечения зрения. Лекарство не является коммерческим и не будет рекламироваться… Читать полностью

В инновационном центре «Сколково» презентовали новый препарат для лечения зрения. Лекарство не является коммерческим и не будет рекламироваться… Читать полностью

Наружная экссудативная ретинопатия

Также именуется как синдром Коутса. Поражение внутренней оболочки глазного яблока обычно одностороннее. Изменения находятся в периферической части зрительного анализатора. Болезнь Коутса приводит к постепенной утрате зрительного восприятия.

Также именуется как синдром Коутса. Поражение внутренней оболочки глазного яблока обычно одностороннее. Изменения находятся в периферической части зрительного анализатора. Болезнь Коутса приводит к постепенной утрате зрительного восприятия.

Начинается утечка крови из поврежденных сосудов задней камеры.

Симптомы

Синдром Коутса проявляется белым цветом зрачка. Острота зрения снижается постепенно.

Первые симптомы синдрома:

Дальнейшее прогрессирование патологического состояния приводит к нарушению глубинного и пространственного восприятия объектов. Перед глазами появляются округлые помутнения.

Снижение остроты зрительного восприятия начинается с верхних отделов поля зрения. Это говорит о скоплении крови в нижней части ретины. Болезненность проявляется редко, чаще при массивных кровоизлияниях.

Лечение

Терапия основывается на коагуляции или криотерапии. Процедуры проводят вместе или по отдельности.

Одновременно назначают медикаментозные средства. Они контролируют воспаления, утечку плазмы крови из кровеносных сосудов. Лекарства вводятся непосредственно в глаз.

В тяжелых случаях назначается хирургическое вмешательство, при котором прикрепляется сетчатка.

Вторичные патологии ретинопатии

Данная форма повреждения ретинальных сосудов — это разрушение ретины, развивающееся в результате влияния различных заболеваний.

Гипертоническая ретинопатия

Развивается, когда высокое артериальное давление оказывает воздействие на все органы человеческого тела, приводит к изменениям ретины. Это продвинутая стадия хронических изменений, способная привести к необратимому повреждению ретины.

Симптомы

Недуг длительное время протекает без симптомов. Прогрессируя, патологическое состояние вызывает отеки зрительного нерва, излияния жидкостей в области глазного дня, ухудшение зрительного восприятия.

Гипертоническая форма заболевания характеризуется головной болью, головокружениями, тошнотой.

Иногда суженый атеросклеротический центральный сосуд на сетчатке блокируется. Это приводит к венозному тромбозу и односторонней слепоте.

Классификация

Заболевание имеет 4 стадии развития. Выделяют:

- ангиопатию;

- ангиосклероз;

- ангиопастическое поражение;

- нейроретинопатию.

Лечение

Терапия заключается в последовательном снижении повышенного кровяного давления. При повышении АД без других причин применяют следующие терапевтические меры:

- изменение образа жизни;

- прием антигипертензивных препаратов;

- отказа от курения.

Назначают следующие препараты:

- диуретики;

- ингибиторы АПФ;

- антагонисты АТ-1;

- антагонисты кальция;

- бета-блокаторы.

При необходимости прописывают антикоагулянты, чтобы остановить образование тромбов. Назначают прием витаминных комплексов.

Диабетическая ретинопатия

Ретинопатия сетчатки глаза является тяжелым осложнением диабета. Болезнь провоцирует длительно существующая гликемия, изменяющая стенки кровеносных сосудов ретины и делающая их более проницаемыми.

Симптомы

ДР проявляется размытостью, мушками и молниями перед глазами. Зрительное восприятие снижается постепенно.

Нарушенное кровообращение приводит к ишемии (кислородному голоданию). Организм начинает поддерживать нормальный уровень кислорода в ретине путем образования новых сосудов. Этот процесс называется неоваскуляризацией.

Сосуды несовершены, начинаются кровотечения. Кровь проникает в стекловидное тело, снижает зрительное восприятие. Она является причиной появления мушек.

Лечение

Лечение зависит от зоны повреждения и степени развития патологии. Диабетическая форма может повредить макулу, которая отвечает за точность зрения.

Способы терапии:

- лазерная фотокоагуляция;

- интравитреальные инъекции;

- витрэктомия (удаление стекловидного тела).

При отсутствии терапии или позднем обращении за помощью ДР приводит к катаракте, гемофтальму, частичному отслоению внутренней оболочки глазного яблока, слепоте частичной или полной.

Атеросклеротическая ретинопатия

Заболевание связано с атеросклерозом. Поражает коронарные сосуды, артерии ног и мелкие сосуды ретины.

Симптомы

Данная форма поражения ретинальных сосудов никак не проявляется, пока не наступит отслоение ретины, кровоизлияние или полная потеря способности воспринимать зрительную информацию.

Атеросклеротический вид считается одним из самых опасных, поскольку обнаружить его на ранних стадиях практически невозможно из-за отсутствия клинической картины.

Лечение

Диагностика проводится с помощью офтальмоскопа. Изучается глазное дно пациента. Офтальмоскопия позволяет увидеть сосуды ретины и изменения в них.

При атеросклеротической форме заболевания терапия проводится консервативная. Включает прием лекарств, уменьшающих проницаемость капилляров, сосудорасширяющих средств, антисклеротических препаратов и дезагрегантов. Хирургическое вмешательство не требуется. Возможно использование народных методов терапии, если их применение одобрено офтальмологом.

При атеросклеротической форме заболевания терапия проводится консервативная. Включает прием лекарств, уменьшающих проницаемость капилляров, сосудорасширяющих средств, антисклеротических препаратов и дезагрегантов. Хирургическое вмешательство не требуется. Возможно использование народных методов терапии, если их применение одобрено офтальмологом.

Ретинопатия при заболеваниях крови

К развитию приводят недуги крови. Причиной выступает лейкоз, миеломная болезнь, малокровие, чрезмерная миелопролиферация, опухоль костного мозга.

Данная форма патологии имеет иную клиническую и морфологическую картину. Признаками недуга являются отеки зрительного нерва, образование сгустков крови внутри кровеносных сосудов.

Если причиной является малокровие, глазное дно при осмотре с помощью офтальмоскопа бледное, сосуды расширены. Анемия провоцирует кровоизлияния в ретину и стекловидное тело, возможно возникновение гемофтальма. Центральное зрение может быть не задето, но обнаруживаются выпадения в поле зрения.

При анемии возможен перипапиллярный отек, он устанавливается путем проведения кампиметрии.

При раке крови симптоматика иная. Во время проведения диагностических процедур выявляется извитость сосудов, отек головки зрительного нерва и клеток ретины, экссудат под ней и мелкие кровоизлияния.

При лейкемии наблюдается истончение радужной оболочки, спонтанные субконъюнктивальные кровоизлияния и оптическая нейропатия.

Все подтипы заболевания объединяет возможность полной утраты способности воспринимать зрительную информацию.

Лечение

В лечении заболевания принимают участие гематологи и офтальмологи. Иногда требуется участие хирурга.

При раке крови, влияющем на сетчатку, проводится противоопухолевое лечение. Применяется химиотерапия или лучевая терапия. Такое лечение полностью нивелирует глазные симптомы и улучшает качество жизни больных.

Терапия зависит от причины. Важно устранить главный фактор, провоцирующий развитие патологического состояния сетчатки. Проводят лазерную коагуляцию сетчатки.

Травматическая ретинопатия

Данный вид недуга развивается при механических повреждениях зрительного органа. Иначе его называют сотрясением сетчатки. Происходит ангиоспазм, при котором начинается гипоксия ретины и излияние внутриглазной жидкости под нее. Болезнь Пурчера может быть следствием компрессии грудной клетки.

Данный вид недуга развивается при механических повреждениях зрительного органа. Иначе его называют сотрясением сетчатки. Происходит ангиоспазм, при котором начинается гипоксия ретины и излияние внутриглазной жидкости под нее. Болезнь Пурчера может быть следствием компрессии грудной клетки.

Симптомы болезни:

- Берлиновские помутнения (своеобразные изменения, развивающиеся при контузии);

- отек глубоких слоев сетчатки;

- белые пятна вокруг головки;

- оптическая нейропатия.

Лечение

Терапия травматической формы патологии основывается на приеме витаминов, антигипоксантов и гипербарической оксигенации.

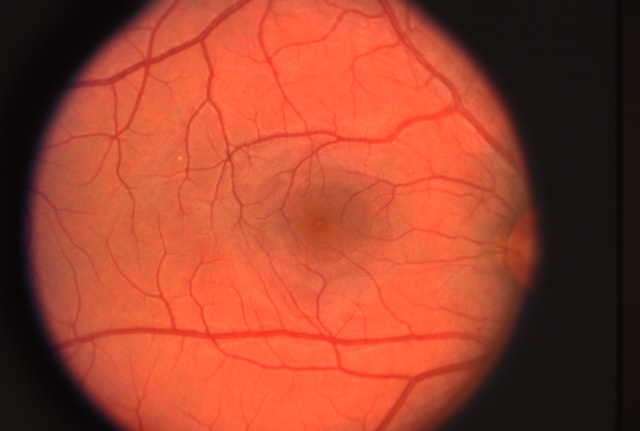

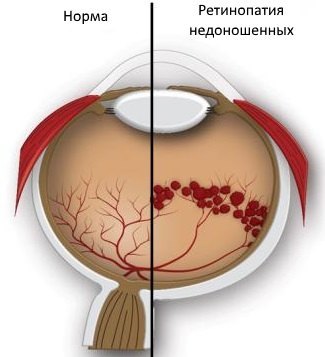

Ретинопатия недоношенных

При ретинопатии недоношенных наблюдаются сосудистые разрастания в ткани сетчатки. Заболевание также называют ретролентальной фиброплазией.

Причиной является неполное созревание ретины, так как она развивается очень поздно во время беременности, и развитие обычно завершается только к запланированной дате рождения.

Острая фаза проявляется в первые месяцы жизни. Тяжелая форма или резкое ухудшение наблюдается реже.

Заболевание приводит к пожизненным шрамам и во многих случаях к сильной близорукости. Ретинопатия недоношенных часто сопровождается косоглазием, глаукомой, катарактой, отслоением ретины.

Диагноз может поставить только офтальмолог. Сначала вводятся специальные глазные капли, расширяющие зрачок, а исследуемая комната затемняется. Затем офтальмолог вводит местные анестезирующие капли и устанавливает блокировку век, чтобы держать глаз открытым.

Это безболезненно для ребенка из-за анестезирующих глазных капель, возможно, немного неприятно. Собственно диагноз «ретинопатия недоношенных» ставится с помощью офтальмоскопии.

Лечение

Лечение зависит от стадии и тяжести повреждения. При слабых проявлениях в средней части сетчатки возможна коагуляционная терапия или лазерная коагуляция под общим наркозом, чтобы устранить повреждение.

Стандартная криокоагуляция все чаще сменяется лазерной коагуляцией. Поскольку процедура безболезненна, практически отсутствует отек тканей и манипуляция минимально воздействует на сердечную и дыхательную системы ребенка.

Ретинопатия — что это такое и как лечить?

Ретинопатия — поражение внутренней оболочки глаза — сетчатки. Основной причиной ретинопатии являются сосудистые нарушения, приводящие к расстройству кровообращения в оболочке. Нарушения возникают на фоне системных заболеваний, среди которых играют большую роль проблемы сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, диабет, повышение вязкости крови.

При длительном течении ретинопатия вызывает значительное снижение остроты зрения и ухудшение качества жизни пациентов. Вовремя диагностированные изменения на глазном дне и коррекция общего состояния организма позволяет сдерживать скорость патологических процессов и сохраняет высокое зрение.

Как устроена сетчатка?

Внутренняя (чувствительная) оболочка глаза — сетчатка — это очень тонкая высокодифференцированная ткань, которая отвечает за световосприятие. Она имеет две части: периферическую и центральную.

Центральная часть — это макула, она очень мала, всего 5 мм, но при этом крайне важна! Макула отвечает за предметное зрение и способность к различию цветов. Периферическая часть занимает основную площадь сетчатки и обеспечивает боковое и сумеречное зрение.

Питание этой оболочки осуществляется за счет крупных артерий, которые, разделяясь, образуют слоистую капиллярную сеть, а также за счет сосудистой оболочки глаза, которая располагается непосредственно под сетчаткой. Нарушение кровообращения в этих маленьких сосудах губительно для клеток световоспринимающей оболочки, т. к.

происходит нарушение их питания. Особенно это важно для центральной зоны, ведь там идут самые активные процессы. Поэтому, пациент, имеющий заболевания сосудистой системы, находится в зоне повышенного риска потери зрения.

Можно выделить несколько типов ретинопатии, в зависимости от причины.

1) Диабетическая ретинопатия.

Сахарный диабет является самым распространенным эндокринным заболеванием, а его осложнения одной из самых серьезных медико-социальных проблем. На его долю приходится около 5% слепоты во всем мире! Это самая частая причина развития ретинопатии. Диабетические поражения сетчатки очень коварны, они развиваются постепенно и могут не иметь никакой симптоматики даже на далеко зашедших стадиях.

Самый верный способ предупредить развитие болезни — ранняя диагностика и контроль стабильного уровня сахара в крови.

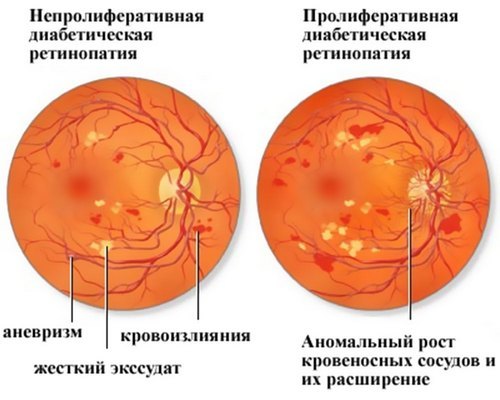

В прогрессировании диабетической ангиопатии можно выделить несколько стадий.

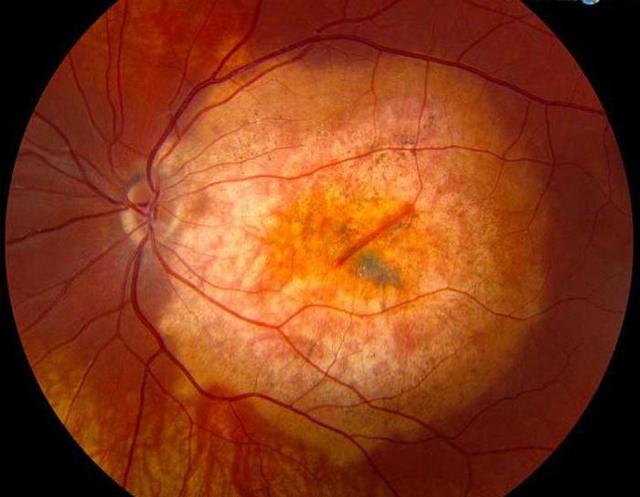

1 — непролиферативная ретинопатия. Характеризуется повышенной проницаемостью кровеносных сосудов. Самые ранние проявления заключается в выпячивании стенок капилляров (микроаневризмы) и их расширении.

Это происходит из-за гибели клеток, поддерживающих эластичность стенок и обеспечивающих плотные межклеточные связи. Повышается проницаемость сосудов и появляются кровоизлияния и скопление веществ в сетчатке с их затвердеванием — основные признаки диабетической ретинопатии.

Если это произойдет в центральной части, то приведет к существенному ухудшению зрения. Такое состояние называется макулярным отеком.

Кроме этого, в стадию непролиферативной ретинопатии может возникнуть резкое ухудшение кровоснабжения макулы (схожие процессы протекают при инсульте головного мозга). Это приводит к резкой потере зрения и практически не поддается лечению.

2 — препролиферативная ретинопатия. Другими словами, это далеко зашедшая первая стадия. Когда нарушение сосудов значительно, адекватное лечение отсутствует, то она переходит в 3 стадию.

3 — пролиферативная ретинопатия. Она характеризуется появлением новых сосудов, которых в норме нет на сетчатке. Опасность в том, что эти сосуды неполноценны, их стенки слишком хрупкие.

В случае разрыва происходит кровоизлияние, которое остается перед сетчаткой или идет внутрь глаза, в гелеобразную массу заполняющую полость глаза — стекловидное тело. Значительное кровоизлияние приводит к снижению зрения и тогда необходимо оперативное вмешательство.

Частые кровоизлияния приводят к появлению патологических тяжей, между стекловидным телом и сетчаткой. Со временем она сморщивается и тянет за собой внутреннюю оболочку, что в конечном счете приводит к грозному осложнению — разрыву и отслойке сетчатки.

Лечение.

- Контроль уровня глюкозы и липидов крови, уровня артериального давления.

- Лазерное лечение — панретинальная лазеркоагуляция проводится на 3 стадии болезни. При этом лазером наносятся точечные ожоги по всей области сетчатки, исключая центральную.

При этом зоны с нарушенным кровообращением разрушаются.

- Фокальная лазеркоагуляция и коагуляция по типу решетки — для лечения макулярного отека

- Витрэктомия — удаление стекловидного тела, через специальные микроразрезы, с целью убрать сгустки крови и тяжи, которые тянут сетчатку. Операция выполняется под наркозом.

- Медикаментозный метод. Для того чтобы остановить новообразование патологических сосудов, в полость глаза вводят препараты, которые называются anti-VEGF. Они подавляют рост новых и вызывают запустевание уже существующих сосудов уменьшая риск кровотечений. Также в лечении макулярного отека используются стероидные препараты, которые вводят в полость глаза в условиях операционной. Чаще требуется системное введение с определенной частотой для контроля развития ретинопатии.

2) Гипертоническая ретинопатия. Микроскопические признаки поражения в некоторых случаях являются первыми признаками артериальной гипертензии. Чаще встречается у пациентов старше 40 лет. В течении патологии также выявляют несколько стадий.

1 — происходит сужение капилляров сетчатки и повышение тонуса их стенок. Процесс обратим полностью.

2 — продолжительное повышение давления вызывает утолщение стенок сосудов. Происходит нарушение питания на отдельных участках сетчатки.

3 — к вышеописанным процессам присоединяется повреждение нервных волокон сетчатки. Появляются локальные кровоизлияния сетчатки и ее отек. Зрение ухудшается.

4 — является необратимой. Наступает утолщение тканей, их уплотнение. Это провоцирует значительное сужение сосудов. Нарушается питание тканей, в результате этого начинает страдать диск зрительного нерва, границы его размываются. Вокруг макулярной области очаги некроза сетчатки образуют типичную фигуру звезды.

Симптомы при артериальной ретинопатии: ухудшение зрения, появление мушек перед глазами, при резком повышении артериального давления появляются вспышки перед глазами, искажение предметов. Это так называемая аура перед гипертензивным кризом.

Лечение. Выявление офтальмологом сосудистых изменений на глазном дне говорят о необходимости активного лечения гипертонической болезни.

Обычно назначают терапию для снижения артериального давления до необходимого уровня. Но очень важно контролировать давление и не допускать резкого повышения его уровня.

Также назначают витамины и препараты для укрепления стенок сосудов и нормализации питания зон ишемии.

3) Ретинопатия недоношенных. Встречается у некоторых детей, которые родились преждевременно или с низким весом при рождении. Когда ребенок рождается слишком рано, кровеносные сосуды сетчатки не успевают нормально расти.

На ранних стадиях наблюдаются только незначительные изменения и никаких явных симптомов. На более поздних стадиях сетчатка может отслаиваться, вызывая слепоту. Данное заболевание очень обширно, требует сложного и долгого лечения детским офтальмологом.

Очень важно как максимально раннее обращение к специалисту.

4) Ретинопатия при анемиях.

4) Ретинопатия при анемиях.

Анемия — это уменьшение в крови общего количества гемоглобина. При этом страдает весь организм, в том числе и органы зрения. При различных видах анемий наблюдается бледность кожных покровов и слизистых оболочек, кровоизлияния под конъюнктиву и в толщу век.

Возникает недостаточность снабжения всех тканей кислородом, ведь гемоглобин является его переносчиком. На глазном дне также возникают множественные кровоизлияния в сетчатку.

Наиболее тяжелым проявлением является фигура звезды в макулярной зоне и отслойка сетчатки.

Лечение. Причина анемий различна, и лечение зависит от типа конкретной анемии.

При анемиях, связанных с большими кровопотерями — необходимо восстановить объем циркулирующей крови, путем переливания.

При анемиях, связанных с дефицитом железа, витамина В6, В12 или фолиевой кислоты — назначаются соответствующие препараты, которые должны восполнить дефицит данного вещества или улучшить его синтез в организме.

Также существуют наследственные формы анемий, связанные с нарушением синтеза гемоглобина и наличия неполноценных эритроцитов, которые не могут выполнять функции переноса кислорода. В таких случаях переливают эритроцитарные массы с нормальными эритроцитами, которые позволяют осуществлять транспорт кислорода к клеткам в должном объеме.

5) Центральная серозная ретинопатия. Заболевание развивается спонтанно. Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет подвержены ему чаще, чем женщины.

Основным фактором риска является стресс, использование стероидных препаратов, нарушение сна и даже агрессивное поведение. Обычно поражается только один глаз, но бывают случаи, когда процесс развивается на обоих глазах.

Под сетчаткой начинает скапливаться жидкость. Это приводит к небольшому отслоению сетчатки.

Симптомы: происходит искажение, затуманивание центрального зрения, предметы могут иметь неправильный размер (увеличение или уменьшение размеров), может происходить их искажение и даже нарушение цветового зрения.

В большинстве случаев происходит самоизлечение через несколько недель или месяцев.

Если жидкость долго не уходит, назначаются противовоспалительные и дегидратационные (уменьшающие выработку жидкости) препараты. Примерно в половине случаев возникает рецидив заболевания.

Поэтому важно динамическое наблюдение состояния, так как длительно существующая отслойка может привести к необратимой потере зрения.

Диагностика всех видов ретинопатии включает в себя осмотр глазного дна с широким зрачком методом прямой офтальмоскопии.

Для этого применяют капли, расширяющие зрачок, и на аппарате (щелевой лампе) проводят осмотр с помощью специальных линз.

При данном методе врач может оценить состояние сосудов и важных структур глазного дна (диска зрительного нерва и макулярной области), увидеть отслойку сетчатки или кровоизлияние.

Также диагностика включает в себя осмотр глазного дна с помощью аппаратов позволяющих оценить толщину слоев сетчатки (оптический когерентный томограф) и сфотографировать ее (ретинальная фундус камера). Пациенту может быть введен специальный краситель — флюоресцеин с последующим осмотром глазного дна. С помощью него видно, где есть разрыв сосудов и где необходимо провести лазерное лечение.

При уже имеющихся хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы или эндокринных патологиях плановая проверка зрения и осмотр глазного дна может вовремя выявить ретинопатию и скорректировать лечение основного заболевания, чтобы нормализовать картину глазного дна. Внимательное отношение к себе и посещение офтальмолога даже при отсутствии неприятных симптомов и хорошем самочувствии может первично выявить заболевания организма и не дать им стать хроническими.

Берегите свои глаза и будьте здоровы!

Ретинопатия — причины, признаки, симптомы и лечение

Ретинопатия – повреждение сетчатки глаза, которое протекает без проявления воспалительного процесса. Прогрессирование недуга влечёт за собой нарушение обращения крови в сетчатой оболочке, что является очень опасным состоянием. Если этот важный элемент зрительного аппарата не будет полноценно снабжаться кровью, то это приведёт к его дистрофии и даже к слепоте.

Ретинопатия включает в себя довольно большое количество подвидов, которые между собой отличаются по симптоматике, патогенезу и этиологии. В медицине ретинопатии делят на две большие группы – первичные и вторичные.

В группу первичных относят патологии, этиология которых ещё не полностью изучена. Ко вторичным относят ретинопатии, развивающиеся на фоне прочих патологий, развивающихся в теле человека.

Отдельно выделяют ретинопатии недоношенных.

Этиология

Этиология первичных форм недуга неизвестна. Вторичные ретинопатии развиваются на фоне таких патологий:

- травмы глазного яблока;

- гипертоническая болезнь;

- сахарный диабет;

- системный атеросклероз;

- недуги крови;

- токсикоз беременных;

- травмы грудной клетки.

Основная причина ретинопатии новорождённых — неполноценное развитие сетчатки во внутриутробном периоде. Обычно наблюдается у детей, родившихся не в срок (ранее 31 недели). Патология начинает прогрессировать при дальнейшем их выхаживании в кувезах с кислородной подачей.

Разновидности

Первичные ретинопатии:

- центральная серозная;

- острая задняя многофокусная;

- наружная экссудативная.

Вторичные:

- гипертоническая ретинопатия;

- диабетическая;

- травматическая;

- ретинопатия при недугах крови;

- посттромботическая.

Ретинопатии недоношенных не относятся к указанным группам.

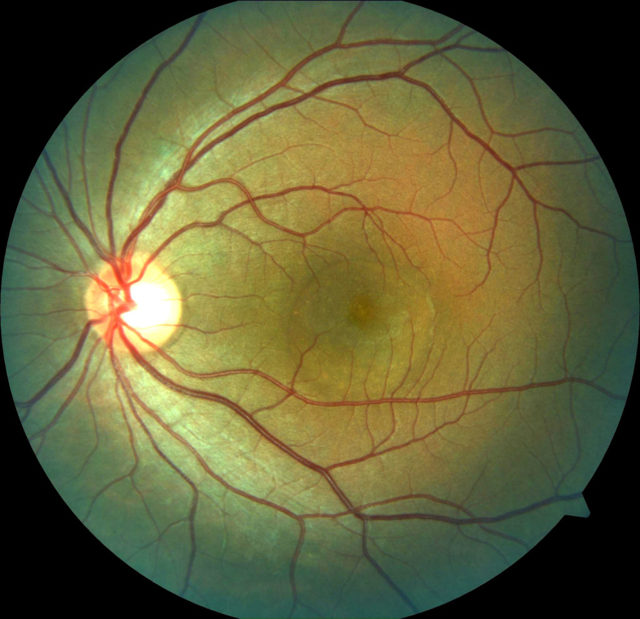

Центральная серозная

Эта форма патологии проявляет себя повреждением пигментного эпителия в макулярной зоне сетчатой оболочки в виде овальных отёков тёмного цвета.

Ко вторичным симптомам клиницисты относят исчезновение световой полоски, которая в норме должна окружать сетчатку, а также появление преципитатов, имеющих серый или жёлтый оттенок. Центральная серозная форма относится к идиопатическому типу.

Чаще симптомы недуга проявляются у представителей сильного пола в возрасте от 18 и до 40 лет, у которых нет серьёзных патологий, но при этом они часто находятся в стрессовых ситуациях, подвержены мигреням.

В случае прогрессирования этой формы у пациента отмечаются следующие симптомы:

- сужение угла обзора;

- снижение зрительной функции;

- микроскопия – человек непроизвольно занижает реальные габариты определённых предметов;

- появление скотом.

Острая задняя многофокусная

Патология проявляет себя формированием плоских очагов, имеющих серый оттенок. Они могут исчезнуть и на их месте останутся участки, лишённые пигментации. По мере прогрессирования патологии наблюдается отёк периферийных сосудов, повреждение вен, а также отёк зрительного нерва.

Дополнительные признаки:

- эписклерит;

- помутнение стекловидного тела;

- скотомы.

Наружная экссудативная

Характерная особенность этой формы – скопление под тканью сосудов сетчатой оболочки плохого холестерина, геморрагий, а также экссудата.

При осмотре с помощью специальной аппаратуры можно выявить венозные шунты и микроаневризмы по краям глазного дна. Стоит отметить, что такая патология прогрессирует довольно медленно. Более ей подвержены молодые мужчины.

Но если её вовремя не выявить и не вылечить, то возможно развитие опасных осложнений: глаукома глаза, отслоение сетчатки.

Гипертоническая форма

Гипертоническая ретинопатия прогрессирует на фоне нарушения функционирования почек, артериальной гипертонии. Для недуга характерным является спазм артериол и последующей деструкцией их стенок и тканей. Степень тяжести этой формы напрямую зависит от того, какая стадия гипертензии наблюдается у человека.

Гипертоническая ретинопатия протекает в 4 стадии:

- ангиопатия. Процессы, которые происходят в венолах и артериолах являются обратимыми;

- ангиосклероз. Ткани сосудов становятся более плотными и теряют свою прозрачность. Как следствие, это приводит к органическим повреждениям сосудов глаза;

- ретинопатия. Характеризуется формированием патологических очагов на сетчатке глаза, а также частичным гемофтальмом. На этом этапе проявляются симптомы недуга – скотомы, снижение зрительной функции. Если провести лечение гипертонии на этом этапе, то ретинопатия глаз совершенно исчезнет;

- нейроретинопатия. К уже существующим поражениям глаз присоединяется отёк нерва, экссудация, отслоение сетчатки. Без лечения человек может потерять зрение.

Диабетическая форма

Этот тип недуга прогрессирует исключительно на фоне сахарного диабета. Патологический процесс протекает в три стадии:

- фоновая ретинопатия. Ретинальные вены слегка расширяются, а на стенках капилляров формируются микроаневризмы. Визуально они выглядят как красные точки. Никаких симптомов, указывающих на недуг, на этом этапе не наблюдается;

- препролиферативная. Для неё характерно образование на сетчатке нескольких мелких или средних кровоизлияний. Появляется тенденция к отеку. Вокруг макулы формируются отложения липидного экссудата. Все проявления препролиферативной формы являются обратимыми;

- пролиферативная ретинопатия. Она бывает двух подвидов – ранняя и поздняя. На ранней стадии на поверхности сетчатки формируется неоваскуляризация, на поздней в стекловидное тело постепенно прорастают новые сформированные сосуды (организм пытается нормализовать кровообращение за счёт создания новых сосудов). В новых сосудах также формируются аневризмы. Количество кровоизлияний увеличивается и происходит деформация стекловидного тела. Пролиферативная ретинопатия приводит к тракционной отслойке сетчатки глаза. Восстановить её, даже при помощи хирургического вмешательства, невозможно. Пролиферативная ретинопатия часто поражает людей трудоспособного возраста.

Пролиферативная диабетическая ретинопатия

Атеросклеротическая

Главная причина прогрессирования – атеросклероз. Стадии развития патологии идентичны гипертонической форме патологии. На последней стадии наблюдается изменение окраски зрительного нерва, геморрагии на капиллярах, а также экссудативные отложения на венах. Отсутствие своевременного лечения может привести к атрофии зрительного нерва.

Травматическая

В прогрессировании травматической формы недуга основную роль играют травмы глаза и грудины.

Симптомы:

- гипоксия с выделением транссудата;

- спазм артериол;

- посттравматическое кровоизлияние, провоцирующее развитие нарушений в сетчатой оболочке, которые влекут за собой деструкцию зрительного нерва;

- «берлинское» помутнение сетчатки.

Посттромботическая

Посттромботическая форма начинает прогрессировать через определённый промежуток времени после того, как произошёл тромбоз центральных артерий или вен, питающих сетчатку. Обычно тромбоз возникает на фоне травмы глаза, глаукомы, опухолей зрительного аппарата.

Симптомы:

- острая гипоксия сетчатки;

- кровоизлияния в ткани сетчатой оболочки;

- окклюзия сосудов. Влечёт за собой снижение зрительной функции, вплоть до полной потери зрения.

Посттромботическая форма патологии чаще развивается у пожилых пациентов, у которых в анамнезе имеется гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь и прочее.

Ретинопатия новорождённых

Ретинопатия недоношенных

Ретинопатии недоношенных клиницисты выделяют в отдельную группу заболеваний. Часто эта патология прогрессирует из-за не завершения формирования структуры глаза во внутриутробном периоде.

Но основной причиной развития ретинопатии недоношенных является выхаживание малышей в кислородных кувезах.

Дело в том, что кислород оказывает сильное разрушающее действие на ткани глаза, поэтому организм пытается самостоятельно нормализовать кровоснабжение сетчатки, стимулируя рост новых кровеносных сосудов. Наибольший риск развития ретинопатии недоношенных у детей, рождённых до 31 недели.

Лечение ретинопатии недоношенных следует начинать через 3 недели после рождения ребёнка. Адекватная и своевременная терапия поможет сохранить ему зрение.

Стоит отметить тот факт, что ретинопатия недоношенных в будущем может самоустраниться. Если же это не случится, то врачи прибегают к криоретинопексии или лазерной коагуляции.

Ретинопатия недоношенных без лечения может осложниться близорукостью, глаукомой, косоглазием или отслоением сетчатки.

Диагностика

Чем раньше будет диагностирована ретинопатия недоношенных или любая другая форма патологии, тем больше шансов на успех лечения и на сохранение зрительной функции. Стандартный план диагностики включает в себя такие методики:

- офтальмоскопия. Применяют для диагностики недуга как у взрослых пациентов, так и у недоношенных;

- тонометрия;

- периметрия;

- УЗИ глаза;

- измерение электрического потенциала сетчатки;

- лазерное сканирование сетчатки;

- ангиография.

Лечение

Лечение недуга зависит от его вида, а также от степени развития. Врачи прибегают к использованию как консервативных методик, так и хирургических. Метод выбирает врач-офтальмолог, основываясь на результатах обследования, а также исходя из общего состояния пациента.

Консервативное лечение заключается в применении капель, содержащих витамины и гормоны. К хирургическим методикам лечения относят криохирургическую коагуляцию, лазерную коагуляцию, витрэктомию.

Лечение ретинопатии недоношенных имеет свои нюансы. Патология может исчезнуть самостоятельно, поэтому ребёнок находится под постоянным наблюдением врача-педиатра. Если же этого не происходит, прибегают к хирургическим методикам. Они дают возможность полностью устранить ретинопатию недоношенных.

Другие методики лечения недуга:

- оксигенобаротерапия;

- витреоретинальная операция.

Ретинопатия сетчатки глаза: что это такое, симптомы и лечение

Ретинопатия является тяжелым офтальмологическим заболеванием, при котором происходит поражение сосудов сетчатки (ретины).

При отсутствии своевременного лечения нарушается кровоснабжение глазного дна, что приводит к атрофии зрительного нерва и потере зрения. Чаще всего данная патология диагностируется у недоношенных детей.

Ретинопатия также может возникать на фоне некоторых системных заболеваний. Лечение патологии зависит от ее формы и тяжести течения.

Классификация

Ретинопатия – что это такое? Это опасное заболевание глаз, характеризующееся поражением ретинальных сосудов и дальнейшей потерей зрения. С учетом природы происхождения, выделяют 3 формы ретинопатии:

Первичная

Первичная форма является самостоятельным заболеванием, этиология которого на сегодняшний день неизвестна. Существует несколько видов первичной формы патологии:

- Центральная серозная. Имеет идиопатический характер развития, диагностируется преимущественно у взрослых мужчин. Патологический процесс поражает эпителий макулы и обычно носит односторонний характер. Лечение макулярной ретинопатии проводится оперативным путем, иногда назначается оксигенобаротерапия.

- Острая многофокусная пигментная. Сопровождается образованием сероватых субретинальных очагов и участков депигментации, наблюдается расширение вен и отечность ДЗН. При такой форме болезни прогноз благоприятный, лечение проводится консервативным методом.

- Наружная экссудативная. Встречается обычно у молодых мужчин, отличается односторонним поражением и медленным прогрессированием, нередко осложняется глаукомой. Болезнь Коутса нуждается в хирургическом лечении, нередко требуется срочная операция.

Фоновая

Возникает на фоне различных заболеваний. Выделяют такие формы фоновой ретинопатии:

- гипертоническая;

- диабетическая;

- травматическая;

- атеросклеротическая (посттромботическая);

- гематологическая.

Ретинопатия недоношенных

Это самая распространенная форма заболевания, диагностируемая у новорожденных, появившихся на свет раньше времени (на 26-32 неделе гестации).

Причины возникновения

Причины возникновения ретинопатии сетчатки могут быть самыми различными и зависят от формы заболевания:

- Гипертоническая. Развивается вследствие повышенного уровня артериального давления. При гипертонии сосуды сетчатки начинают спазмировать, вследствие чего внутренняя мембрана расщепляется, начинается гиалиноз. Степень поражений зависит от тяжести гипертонической болезни. Спровоцировать возникновение патологии также может сильный токсикоз во время беременности или почечная недостаточность. Что принимать при такой болезни? Медикаментозная терапия в первую очередь направлена на снижение давления и нормализации кровообращения сетчатки.

- Диабетическая. Возникает в качестве осложнения сахарного диабета 1 или 2 типа, провоцирует стремительное ухудшение зрения. К провоцирующим факторам можно отнести: длительное течение патологии, значительное повышение уровня глюкозы в крови, ожирение, анемия крови, при нефропатии, повышенное АД. Пролиферативная диабетическая ретинопатия провоцирует отслойку сетчатки и потерю зрения. Риск развития осложнения повышается с возрастом.

- Травматическая. Основной причиной развития данной разновидности заболевания является механическое повреждение органов зрения, в результате которого наблюдается выраженный сосудистый спазм и кислородное голодание сетчатки, приводящее к излиянию ВГЖ и внутриглазным кровоизлияниям. Ретинопатия Пурчера может быть следствием компрессии грудной клетки.

- Атеросклеротическая. Патология развивается на фоне системного атеросклероза сосудов. При данном заболевании появляются множественные точечные кровоизлияния и побледнение диска зрительного нерва, провоцирующие отслоение сетчатки.

- Геморрагическая. Возникает в результате различных патологий крови. Чаще всего является следствием лейкоза, анемии или миеломной болезни. Особенности проявления и лечения зависят от основного заболевания.

Иногда встречается тамоксифеновая форма патологии. В офтальмологии часто диагностируется ретинопатия недоношенных. Основной причиной развития данной формы заболевания является недоразвитость сосудов сетчатки.

Спровоцировать появление такого патологического состояния могут следующие факторы:

- несформированность организма вследствие раннего появления на свет;

- длительное применение кислородотерапии;

- слишком низкий вес при рождении;

- наличие сопутствующих патологий;

- родовые кровотечения;

- воспалительные хронические болезни у матери.

Симптомы и признаки

Клиническая картина заболевания зависит от вида патологического процесса. Первичная ретинопатия может проявляться следующими симптомами:

- Центральная серозная. Происходит искажение видимых предметов, в результате чего они кажутся меньше, чем есть на самом деле. Также наблюдается образование скотом (темное пятно в поле зрения), уменьшение угла обзора и снижение остроты зрения. Во время диагностики наблюдаются такие признаки: преципитаты серо-желтого цвета, отсутствие фовеального рефлекса, отслойка пигмента в макуле, ограниченное округлое темное выбухание.

- Острая многофокусная пигментная. Проявляется воспалительными процессами глаза, выпадением участков поля зрения и значительным ухудшением качества центрального зрения. При проведении офтальмоскопии можно заметить такие патологические изменения: расширение вен, отек ДЗН и сосудов периферии сетчатки, помутнение стекловидного тела, извитость капилляров.

- Наружная экссудативная. Патология прогрессирует медленно, симптомы слабо выражены, значительного ухудшения зрения не наблюдается. Во время обследования обнаруживаются множественные кровоизлияния, излияние ВГЖ под сетчатую оболочку.

Вторичные ретинопатии, в зависимости от основного заболевания, вызвавшего поражение ретинальных сосудов, могут иметь следующую клиническую картину:

- Гипертоническая. Ретинопатия 1 степени проявляется снижением качества зрения и повышением АД. В структуре сосудов сетчатки происходят функциональные изменения, в результате которых сосудистые стенки деформируются, наблюдается отечность ДЗН и субретинальная экссудация. Больной жалуется на плавающие темные пятна перед глазами, головные боли и головокружения.

- Диабетическая. Клиническая картина похожа на проявления гипертонической ретинопатии, однако помимо высокого АД наблюдается гипергликемия. Непролиферативная стадия характеризуется стремительным снижением остроты зрения, из-за чего больной не может читать, писать и работать с мелкими деталями. Препролиферативная стадия сопровождается появлением перед глазами пелены, образованием скотомы. На запущенной стадии происходит полная потеря зрения.

- Травматическая. В сетчатой оболочке происходят органические изменения, провоцирующие снижение остроты зрения и формирование темных плавающих пятен, серой пелены.

- Атеросклеротическая. Клиническая картина такая же, как и при гипертонической форме. Сюда также можно отнести посттромботическую ретинопатию.

- Гематологическая. Симптоматика патологии зависит от основного заболевания и может выглядеть следующим образом:

- анемия – расширенные сосуды, побледневшее глазное дно, кровоизлияния и экссудативная отслойка сетчатой оболочки;

- лейкоз – извитость сосудов, множественные кровоизлияния, отечность сетчатки и ДЗН, очаги экссудата;

- миеломная болезнь – расширение вен, микроаневризмы, кровоизлияния и тромботические окклюзии вен;

- полицитемия – потемнение вен сетчатки, цианоз глазного дна, отечность ДЗН и тромбоз ретинальных сосудов.

Ретинопатия недоношенных проявляется не сразу после рождения на свет, а спустя некоторое время. Первые признаки патологии обычно становятся заметными в 6-12 месяцев. О поражении сосудов ретины у новорожденных могут свидетельствовать такие проявления:

- косоглазие;

- использование одного глаза;

- моргание только одним органом зрения;

- отсутствие внимания на предметы на дальнем расстоянии;

- приближение игрушек близко к глазам.

После 2-х лет у ребенка также можно заметить плохое зрение вдали или стремительное ухудшение качества зрительных функций. На начальных стадиях развития заболевания патологические изменения ретинальных сосудов могут исчезнуть самостоятельно, после укола зрение возвращается медленно.

Какую опасность представляет ретинопатия?

Ретинопатия глаз является опасным заболеванием, которое при несвоевременно начатом лечении приводит к необратимым изменениям в структуре сетчатки, провоцируя потерю зрения. Поражение ретинальных сосудов у взрослых без адекватной терапии может привести к появлению таких серьезных осложнений:

- воспалительные процессы;

- выпадение полей зрения;

- нарушение оттока ВГЖ;

- повышение внутриглазного давления;

- тромбоз вен;

- помутнение хрусталика;

- деформация стекловидного тела;

- блокада сосудов ретины;

- эписклерит;

- иридоциклит;

- гемофтальм.

Любая форма ретинопатии на запущенной стадии может привести к атрофии зрительного нерва и отслоению сетчатки, что в свою очередь провоцирует развитие слепоты. Вторичные формы патологии также провоцируют усугубление основной патологии, негативно сказываясь на общем состоянии здоровья.

Ретинопатия у детей

Ретинопатия у детей может привести к появлению таких негативных последствий:

- астигматизм;

- близорукость;

- косоглазие;

- катаракта;

- уменьшение размеров глазного яблока;

- недоразвитость зрительного нерва.

Предупредить развитие таких осложнений можно, если своевременно обратиться к врачу и пройти курс адекватной терапии.

Кваша Анастасия Павловна, специалист для сайта glazalik.ru

Делитесь Вашим опытом и мнением в комментариях.

Ретинопатия

Понятием «ретинопатии» в офтальмологии обозначаются различные по происхождению патологические изменения сетчатки, не связанные с воспалением (ретинопатии первичные), а также поражения сетчатки, развивающиеся вследствие других заболеваний (ретинопатии вторичные).

Среди первичных ретинопатий выделяют центральную серозную, острую заднюю многофокусную и наружную экссудативную ретинопатию. К вторичным ретинопатиям относят диабетическую, гипертоническую, травматическую, а также ретинопатию при заболеваниях крови.

В отдельную форму, которая изучается не только офтальмологией, но и педиатрией, выделяется ретинопатия недоношенных.

Этиология первичных ретинопатий остается неизвестной, поэтому их относят к идиопатическим.

Центральная серозная ретинопатия (центральный серозный ретинит, идиопатическая отслойка желтого пятна) чаще выявляется у мужчин 20-40 лет, не имеющих соматических заболеваний.

В анамнезе пациенты указывают на перенесенные эмоциональные стрессы, частые головные боли по типу мигрени. При центральной серозной ретинопатии поражение сетчатки обычно одностороннее.

Симптомы центральной серозной ретинопатии включают микропсию (уменьшение размеров видимых предметов), появление скотом, снижение остроты и сужение полей зрения. Важным дифференциально-диагностическим признаком является улучшение зрения при использовании слабо положительных линз.

Патоморфологическая картина при центральной серозной ретинопатии характеризуется серозной отслойкой пигментного эпителия в макулярной области, что определяется в процессе офтальмоскопии как ограниченное овальное или круглое выбухание более темного цвета, чем окружающие ткани сетчатки. Типично отсутствие фовеального рефлекса (световой полоски вокруг центральной ямки сетчатки), наличие желтоватых или сероватых преципитатов.

В лечении центральной серозной ретинопатии используется лазерная коагуляция сетчатки. Проводится терапия, направленная на укрепление сосудистой стенки, улучшение микроциркуляции, уменьшение отека сетчатки; назначается оксигенобаротерапия. В 80% случаев, при своевременной активной терапии серозной ретинопатии удается остановить отслойку сетчатки и восстановить зрение до исходного уровня.

Острая задняя многофокусная пигментная эпителиопатия

Данная форма ретинопатии может быть одно- или двусторонней. При острой задней многофокусной пигментной эпителиопатии образуются множественные плоские субретинальные очаги серовато-белого цвета, при обратном развитии которых формируются участки депигментации. При осмотре глазного дна определяются периваскулярный отек периферических сосудов сетчатки, извитость и расширение вен, отек ДЗН.

У значительной части больных происходит помутнение стекловидного тела, развивается эписклерит и иридоциклит. Рано нарушается центральное зрение, в поле зрения появляются центральные или парацентральные скотомы.

Лечение задней многофокусной пигментной эпителиопатии проводится консервативно; включает назначение витаминотерапии, сосудорасширяющих препаратов (винпоцетина, пентоксифиллина и др.), ангиопротекторов (солкосерила), ретробульбарных инъекций кортикостероидов, гипербарической оксигенации. Прогноз при данной форме первичной ретинопатии, как правило, благоприятный.

Наружная экссудативная ретинопатия

Развитие наружной экссудативной ретинопатии (болезни Коутса, наружного экссудативного ретинита) преимущественно отмечается у молодых мужчин. Поражение сетчатки чаще одностороннее.

При данной форме ретинопатии под сосудами сетчатки скапливается экссудат, геморрагии, кристаллы холестерина. Изменения, как правило, локализуются на периферии глазного дна; поражение макулярной зоны происходит редко.

Нередко при ангиографии сетчатки выявляются множественные микроаневризмы, артериовенозные шунты.

Течение наружной экссудативной ретинопатии медленное, прогрессирующее. Лечение проводится путем лазеркоагуляции сетчатки и гипербарической оксигенации. Прогноз отягощается отслойкой сетчатки, требующей неотложного вмешательства, развитием иридоциклита и глаукомы.

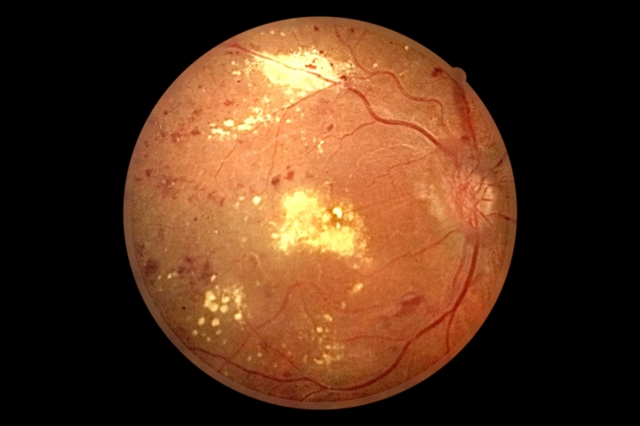

Патогенетически гипертоническая ретинопатия связана с артериальной гипертензией, почечной недостаточностью, токсикозом беременных. При этой форме ретинопатии отмечается спазм артериол глазного дна с последующим эластофиброзом или гиалинозом их стенок. Тяжесть поражения определяется степенью гипертензии и длительностью течения гипертонической болезни.

В развитии гипертонической ретинопатии выделяют 4 стадии. Стадия гипертонической ангиопатии сетчатки характеризуется обратимыми функциональными изменениями, затрагивающими артериолы и венулы сетчатки.

В стадии гипертонического ангиосклероза поражение ретинальных сосудов носит органический характер и связано со склеротическим уплотнением сосудистых стенок, снижением их прозрачности.

Стадия гипертонической ретинопатии характеризуется наличием очаговых изменений в ткани сетчатки (геморрагий, плазморрагий, отложений липидов, белкового экссудата, зон ишемического инфаркта), частичного гемофтальма.

У пациентов с гипертонической ретинопатией отмечается снижение остроты зрения, появляются скотомы (плавающие пятна) перед глазами.

Обычно на фоне антигипертензивной терапии данные изменения регрессируют, а симптомы исчезают.

В стадии гипертонической нейроретинопатии к ангиопатии, ангиосклерозу и собственно ретинопатии, присоединяются явления отека ДЗН, экссудации, очаги отслойки сетчатки. Данные изменения более характерны для злокачественной гипертонии и гипертензии почечного генеза. Стадия гипертонической нейроретинопатии может закончиться атрофией зрительного нерва и необратимой потерей зрения.

Диагностика гипертонической ретинопатии включает консультацию офтальмолога и кардиолога, проведение офтальмоскопии и флюоресцентной ангиографии.

Офтальмоскопическая картина характеризуется изменением калибра сосудов сетчатки, их частичной или тотальной облитерацией, симптомом Салюса — Гунна (смещением вены в глубокие ретинальные слои вследствие давления на нее напряженной и уплотненной артерии в зоне их перекреста), субретинальной экссудацией и др.

При гипертонической ретинопатии проводится коррекция артериальной гипертония, назначаются антикоагулянты, витамины, проводится оксигенобаротерапия и лазерная коагуляция сетчатки.

Осложнениями гипертонической ретинопатии являются рецидивирующий гемофтальм и тромбозы вен сетчатки. Прогноз гипертонической ретинопатии серьезный: не исключается значительное снижение зрения и даже развитие слепоты.

Ретинопатия отягощает течение основной патологии и беременности, поэтому может стать медицинским основанием для искусственного прерывания беременности.

Атеросклеротическая ретинопатия

Причиной развития атеросклеротической ретинопатии служит системный атеросклероз. Изменения, происходящие в сетчатке в стадиях ангиопатии и ангиосклероза, аналогичны таковым при гипертонической ретинопатии; в стадии нейроретинопатии появляются мелкие капиллярные геморрагии, отложения кристаллического экссудата по ходу вен, побледнение ДЗН.

Основными методами офтальмологической диагностики атеросклеротической ретинопатии служит прямая и непрямая офтальмоскопия, ангиография сосудов сетчатки. Специальное лечение атеросклеротической ретинопатии не проводится.

Наибольшее значение имеет терапия основного заболевания – назначение дезагрегантов, антисклеротических, сосудорасширяющих препаратов, ангиопротекторов, мочегонных средств. При развитии нейроретинопатии показаны курсы электрофореза с протеолитическими ферментами.

Осложнениями атеросклеротической ретинопатии часто становятся окклюзия артерий сетчатки, атрофия зрительного нерва.

Диабетическая ретинопатия

Патогенез диабетической ретинопатии обусловлен наличием сахарного диабета 1 или 2 типа.

Основными факторами риска развития ретинопатии являются длительность течения диабета, выраженная гипергликемия, нефропатия, артериальная гипертензия, ожирение, гиперлипидемия, анемия.

Диабетическая ретинопатия является наиболее частыми и серьезным осложнением диабета и служит главной причиной слабовидения и слепоты.

В развитии данной формы заболевания выделяют стадии диабетической ангиопатии, диабетической ретинопатии и пролиферирующей диабетической ретинопатии. Первые две стадии (ангиопатии и простой ретинопатии) протекают с теми же изменениями, что и аналогичные стадии гипертонической и атеросклеротической ретинопатии.

В ранней стадии пролиферирующей диабетической ретинопатии развивается неоваскуляризация сетчатки, в поздней стадии происходит врастание вновь образованных сосудов и рецидивирующие кровоизлияния в стекловидное тело, разрастание глиальной ткани.

Натяжение волокон и деформация стекловидного тела обусловливают развитие тракционной отслойки сетчатки, которая и является причиной неизлечимой слепоты при диабетической ретинопатии.

В начальных стадиях диабетическая ретинопатия проявляется устойчивым снижением остроты зрения, появлением перед глазами пелены и плавающих пятен, которые периодически исчезают. Затруднено чтение и выполнение мелкой работы. В поздней пролиферирующей стадии наступает полная потеря зрения.

Проведение офтальмоскопии под мидриазом позволяет детально осмотреть глазное дно и выявить характерные для диабетической ретинопатии изменения. Функциональное состояние сетчатки периферических зон исследуется с помощью периметрии.

С помощью УЗИ глаза определяются участки уплотнений, кровоизлияний, рубцов в толще глазного яблока. Электроретинография проводится с целью определения электрического потенциала и оценки жизнеспособности сетчатки.

Для уточнения состояния сетчатки применяется лазерная сканирующая томография и ретинальная ангиография.

Дополнительные сведения в комплексе офтальмологического обследования пациентов с диабетической ретинопатией получают с помощью определения остроты зрения, биомикроскопии, диафаноскопии глаза, определения критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) и т. д.

Лечение диабетической ретинопатии должно проходить под контролем офтальмолога и эндокринолога (диабетолога).

Необходим тщательный контроль уровня глюкозы в крови, своевременный прием противодиабетических препаратов, витаминов, антиагрегантов, ангиопротекторов, антиоксидантов, средств, улучшающих микроциркуляцию.

При отслоении сетчатки применяют лазеркоагуляцию. В случае выраженных изменений в стекловидном теле и образовании рубцов показано проведение витрэктомии, витреоретинальной операции.

Осложнениями диабетической ретинопатии служат катаракта, гемофтальм, помутнение и рубцовые изменения стекловидного тела, отслойка сетчатки, слепота.

Ретинопатия при заболеваниях крови

Ретинопатии могут развиваться при различной патологии системы крови – анемиях, полицитемии, лейкозах, миеломной болезни, макроглобулинемии Вальденстрема и др.

Каждая из форм характеризуется специфической офтальмоскопической картиной. Так, при ретинопатии, обусловленной полицитемией, вены сетчатки приобретают темно-красный цвет, а глазное дно – цианотичный оттенок. Нередко развиваются тромбоз вен сетчатки и отек ДЗН.

При анемиях глазное дно, напротив, бледное, сосуды сетчатки расширены, окраска и калибр артерий и вен одинаковы. Ретинопатия при анемиях может сопровождаться субретинальными и экстраретинальными кровоизлияниями (гемофтальмом), экссудативной отслойкой сетчатки.

При лейкозах со стороны глазного дна наблюдается извитость вен, диффузный отек сетчатки и ДЗН, кровоизлияния, скопление зон экссудата.

При миеломной болезни и макроглобулинемии Вальденстрема в результате диспротеинемии, парапротеинемии, сгущения крови расширяются ретинальные вены и артерии, развиваются микроаневризмы, тромботические окклюзии вен, геморрагии в сетчатку.

Лечение ретинопатий, связанных с патологией системы крови, требует терапии основного заболевания, проведения лазеркоагуляции сетчатки. В отношении зрительной функции прогноз серьезный.

Травматическая ретинопатия

Развитие травматической ретинопатии связано с внезапным и резким сдавлением грудной клетки, при котором происходит спазм артериол, наступает гипоксия сетчатки с выходом в нее транссудата. В ближайшем периоде после травмы развиваются кровоизлияния и органические изменения сетчатки. Травматическая ретинопатия может привести к атрофии зрительного нерва.

Последствиями контузии глазного яблока служат изменения, получившие название Берлиновское помутнение сетчатки. Данная форма травматической ретинопатии связана с субхориоидальным кровоизлиянием и отеком глубоких ретинальных слоев, выходом транссудата в пространство между сетчаткой и сосудистой оболочкой.

Для лечения травматической ретинопатии назначается витаминотерапии, проводится борьба с тканевой гипоксией, гипербарическая оксигенация.

Перечисленные выше формы ретинопатии, преимущественно встречаются у взрослых. Особую форму заболевания представляет ретинопатия недоношенных, связанная с недоразвитием сетчатки у детей, родившихся от преждевременных родов.

Для завершения формирования и созревания всех структур глаза недоношенные дети нуждаются в зрительном покое и бескислородном местном тканевом дыхании (гликолизе).

С другой стороны, для выхаживания недоношенных и стимуляции метаболических процессов в жизненно важных органах требуется дополнительная оксигенация, что приводит к угнетению гликолиза в сетчатой и сосудистой оболочках глаза.

Наибольшему риску развития ретинопатии недоношенных подвержены дети, рожденные на сроке гестации менее 31 недели, с массой при рождении менее 1500 гр, нестабильным общим состоянием, получающие длительную кислородотерапию, перенесшие переливание крови.

Новорожденные группы риска по развитию ретинопатии обследуются офтальмологом спустя 3-4 недели после рождения. Офтальмологическое обследование повторяют каждые 2 недели до завершения формирования сетчатки. К поздним осложнениям ретинопатии недоношенных относят близорукость, косоглазие, амблиопию, глаукому, отслойку сетчатки, слабовидение.

В начальных стадиях ретинопатии недоношенных может произойти самопроизвольное излечение, поэтому применяется наблюдательная тактика. В остальных случаях показано проведение лазерной коагуляции или криоретинопексии, а при неэффективности — склеропломбировки, витрэктомии.

С целью предупреждения развития ретинопатии необходимо диспансерное наблюдение офтальмологом пациентов с гипертонической болезнь, сахарным диабетом, атеросклерозом, заболеванием почек, заболеваниями крови, травмами, беременных с нефропатией и др.

Профилактика ретинопатии недоношенных требует внимательного ведения беременности у женщин группы риска по преждевременным родам, совершенствования условий выхаживания недоношенных. Дети, перенесшие ретинопатию в период новорожденности, должны обследоваться детским офтальмологом ежегодно до 18 лет.

Важную роль в профилактике ретинопатий играет согласованность действий специалистов различных профилей: офтальмологов, эндокринологов, кардиологов, неврологов, акушеров-гинекологов, педиатров, травматологов и др.