Гемофилия В – заболевание крови, вызываемое дефицитом в ней одиннадцатого фактора свертывания или фактора Кристмаса. Так же как и гемофилия А, данное заболевание является наследственным и имеет те же факторы наследования. В отличии от гемофилии А, В-гемофилия или болезнь Кристмаса встречается гораздо реже.

Болезнь Кристмасато есть гемофилию В в медицине относят к группе геморрагических диатезов.

Первые описания данной болезни были выполнены еще 1952 году. Так же как и гемофилия А, болезнь Кристмаса связана с Х хромосомой, но располагается этот структурный ген фактора IХ на противоположном конце хромосомы, в отличие от А-гемофилии.

Патология при гемофилии В локализуется в плазменной стадии гемостаза. Это значит, что любое кровотечение при травмировании любого органа начинается спустя продолжительный период времени, и крайне тяжело поддается останавливанию, поскольку функция свертывания крови при данной болезни сильно нарушена.

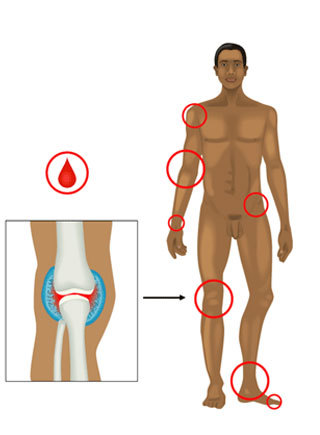

Характерным симптомом гемофилии В является гемартроз, то есть, суставные кровоизлияния. Обычно сопровождают эти кровоизлияния боли в области пораженных суставов и лихорадочное состояние. Наиболее часто тотмечаются кровоизлияния в коленные, локтевые, голеностопные суставы. Плечевые, тазобедренные, кистевые и стопные суставы подвержена менее частому кровоизлиянию.

Гемофилия В так же может характеризоваться костно тканевыми кровоизлияниями. И в таких случаях симптоматика будет таковой, какова сопровождает декальцинацию костей и некрозы.

Обширные гематомы подкожные, которые возникают беспричинно, отражают гемофилию В.

Проявления при этом: болевые ощущения интенсивного характера, так как происходит сдавливание больших артерий и периферических стволов нервов образующимися сгустками крови. Такое состояние нередко становится причиной гангрены или паралича.

К симптоматике гемофилии В можно отнести и длительные кровотечения из носа, десен.

Диагностирование гемофилии В – мероприятие поэтапное.

- Первый этап – это сбор семейного анамнеза (в нем должна быть информация о данном заболевании у родственников, особенно по материнской линии), составление клинической картины.

- Второй этап – лабораторные анализы и исследования.

При этом проводят изучение процесса длительности кровяной свертываемости пациента (изучают и венозную, и капиллярную кровь), устанавливается время рекальцификации, рассматривается вопрос о наличии нарушений в процессе образовании тромбопластин. Так же лабораторные исследования крови пациента показывают уровень потребления протромбина и количественную концентрацию в крови антигемофильных факторов IX.

Первичных методов профилактики гемофилии любой группы не существует, поскольку заболевание исключительно наследственное. Но, существуют методы вторичной профилактики, которые нацелены на предупреждение различных травм и кровотечений. Так же, чтобы не вызывать обширных гематом, пациентам с гемофилией В необходимо полностью отказаться от различных внутримышечных инъекций.

Любые лекарства нужно принимать либо внутривенно, либо перорально. Гемофилическим больным так же категорически запрещаются физические нагрузки, в связи с чем, детям больным гемофилией настоятельно рекомендуется заниматься интеллектуальным развитием, чтобы избежать физического труда в будущем.

И в качестве вторичного метода профилактики гемофилии В больным назначается каждые пятнадцать дней введение концентрированного фактора IX.

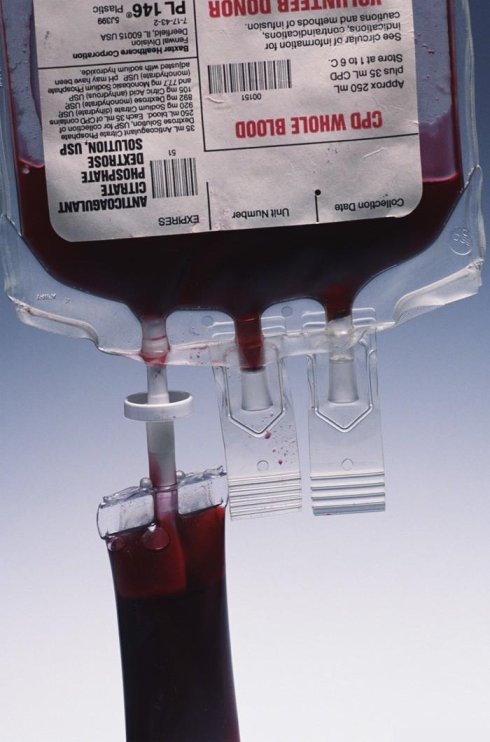

Обычно гемофилию В лечат замороженной или сухой донорской плазмой, поскольку именно в плазме хорошо и в больших количествах сохраняется фактор Кристмаса. При переливаниях плазмы происходит купирование острых кровоизлияний в суставы, и малых посттравматических кровотечений.

Уровень фактора Кристмаса повышается на пятнадцать проыентов. К сожалению, этого не достаточно для остановки обширных кровотечений и кровоизлияний. Поэтому современная медицина стала использовать концентрат нужных факторов (фактора Кристмаса в том числе) в тех дозировках, которые необходимы для того или иного организма пациента.

Для поддержания организма часто при гемофилии В применяются антигемофильные препараты, которые необходимо вводить внутривенно, раз в сутки и сразу же после вскрытия (расконсервирования) упаковки.

Гемофилия

Гемофилия – наследственная патология системы гемостаза, в основе которой лежит снижение или нарушение синтеза VIII, IX или XI факторов свертывания крови. Специфическим проявлением гемофилии служит склонность больного к различным кровотечениям: гемартрозам, внутримышечным и забрюшинным гематомам, гематурии, желудочно-кишечным кровотечениям, длительным кровотечениям при операциях и травмах и др. В диагностике гемофилии первостепенное значение имеет генетическое консультирование, определение уровня активности факторов свертываемости, ДНК-исследование, анализ коагулограммы. Лечение гемофилии предполагает проведение заместительной терапии: трансфузии гемоконцентратов с факторами свертывания VIII или IX, свежезамороженной плазмы, антигемофильного глобулина и др.

Гемофилия – заболевание из группы наследственных коагулопатий, обусловленное дефицитом факторов свертывания плазмы крови и характеризующееся повышенной склонностью к геморрагиям. Распространенность гемофилии А и В составляет 1 случай на 10000-50000 представителей мужского пола.

Чаще всего дебют заболевания приходится на ранний детский возраст, поэтому гемофилия у ребенка является актуальной проблемой педиатрии и детской гематологии.

Кроме гемофилии, у детей встречаются и другие наследственные геморрагические диатезы: геморрагическая телеангиэктазия, тромбоцитопатия, болезнь Гланцмана т. п.

Гемофилия

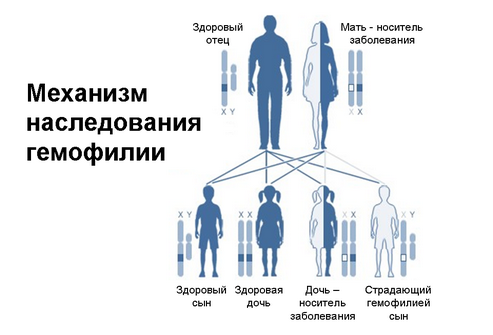

Гены, обусловливающие развитие гемофилии, сцеплены с половой Х-хромосомой, поэтому заболевание наследуется по рецессивному признаку по женской линии. Наследственной гемофилией болеют практически исключительно лица мужского пола. Женщины являются проводниками (кондукторами, носителями) гена гемофилии, передающими заболевание части своих сыновей.

У здорового мужчины и женщины-кондуктора с одинаковой вероятностью могут родиться как больные, так и здоровые сыновья. От брака мужчины, больного гемофилией со здоровой женщиной рождаются здоровые сыновья или дочери-кондукторы. Описаны единичные случаи гемофилии у девочек, рожденных от матери-носителя и больного гемофилией отца.

Врожденная гемофилия встречается почти у 70 % пациентов. В этом случае наследуется форма и тяжесть гемофилии. Около 30% наблюдений приходится на спорадические формы гемофилии, связанные с мутацией в локусе, кодирующем синтез плазменных факторов свертывания крови на Х-хромосоме. В дальнейшем такая спонтанная форма гемофилии становится наследственной.

Свертываемость крови, или гемостаз, служит важнейшей защитной реакцией организма. Активизация системы гемостаза происходит в случае повреждения сосудов и начала кровотечения. Свертываемость крови обеспечивается тромбоцитами и особыми веществами – плазменными факторами.

При дефиците того или иного фактора свертывания своевременный и адекватный гемостаз становится невозможным. При гемофилии в связи с дефицитом VIII, IX или других факторов нарушается первая фаза свертывания крови — образование тромбопластина.

При этом увеличивается время свертывания крови; иногда кровотечение не останавливается в течение нескольких часов.

В зависимости от дефицита того или иного фактора свертываемости крови, различают гемофилию А (классическую), В (болезнь Кристмаса), С и др.

- Классическая гемофилия составляет подавляющее большинство (около 85%) случаев синдрома и связана с дефицитом VIII фактора свертывания (антигемофильного глобулина), приводящим к нарушению образование активной тромбокиназы.

- При гемофилии В, составляющей 13% случаев заболевания, имеет место недостаток IX фактора (плазменного компонента тромбопластина, фактора Кристмаса), также участвующего в образовании активной тромбокиназы в I фазе свертывания крови.

- Гемофилия С встречается с частотой 1-2% и обусловлена недостаточностью XI фактора свертывания крови (предшественника тромбопластина). На остальные разновидности гемофилии приходится менее 0,5% случаев; при этом может отмечаться дефицит различных плазменных факторов: V (парагемофилия), VII (гипопроконвертинемия), Х (болезнь Стюарта – Прауэр) и др.

Тяжесть клинического течения гемофилии зависит от степени недостаточности коагуляционной активности плазменных факторов свертывания крови.

- При гемофилии тяжелой степени уровень недостающего фактора составляет до 1%, что сопровождается развитием тяжелого геморрагического синдрома уже в раннем детском возрасте. У ребенка с тяжелой гемофилией возникают частые спонтанные и посттравматические кровоизлияния в мышцы, суставы, внутренние органы. Сразу после рождения ребенка могут обнаруживаться кефалогематомы, длительные кровотечения из пуповинного отростка, мелена; позднее — продолжительные кровотечения, связанные с прорезыванием и сменой молочных зубов.

- При среднетяжелой степени гемофилии у ребенка уровень плазменного фактора составляет 1-5%. Заболевание развивается в дошкольном возрасте; геморрагический синдром выражен умеренно, отмечаются кровоизлияния в мышцы и суставы, гематурия. Обострения случаются 2-3 раза в год.

- Легкая форма гемофилии характеризуется уровнем фактора выше 5%. Дебют заболевания возникает в школьном возрасте, часто в связи с травмами или операциями. Кровотечения более редкие и менее интенсивные.

У новорожденных детей признаками гемофилии могут служить длительное кровотечение из культи пуповины, подкожные гематомы, кефалогематомы.

Кровотечения у детей первого года жизни могут быть связаны с прорезыванием зубов, оперативными вмешательствами (инцизией уздечки языка, циркумцизио). Острые края молочных зубов могут стать причиной прикусывания языка, губ, щек и кровотечений из слизистых оболочек полости рта.

Однако в грудном возрасте гемофилия дебютирует редко в связи с тем, что материнском молоке содержится достаточное количество активной тромбокиназы.

Вероятность посттравматических кровотечений значительно возрастает, когда ребенок с гемофилией начинает вставать и ходить. Для детей после года характерны носовые кровотечения, подкожные и межмышечные гематомы, кровоизлияния в крупные суставы.

Обострения геморрагического диатеза случаются после перенесенных инфекций (ОРВИ, ветрянки, краснухи, кори, гриппа и др.) вследствие нарушения проницаемости сосудов. В этом случае нередко возникают самопроизвольные диапедезные геморрагии.

Ввиду постоянных и длительных кровотечений у детей с гемофилией имеется анемия различной степени выраженности.

По степени убывания частоты кровоизлияния при гемофилии распределяются следующим образом: гемартрозы (70—80%), гематомы (10-20%), гематурия (14-20%), желудочно-кишечные кровотечения (8%), кровоизлияния в ЦНС (5%).

Гемартрозы являются наиболее частым и специфическим проявлением гемофилии. Первые внутрисуставные кровоизлияния у детей с гемофилией случаются в возрасте 1-8 лет после ушибов, травм или спонтанно. При гемартрозе выражен болевой синдром, отмечается увеличение сустава в объеме, гиперемия и гипертермия кожи над ним.

Рецидивирующие гемартрозы приводят к развитию хронического синовита, деформирующего остеоартроза и контрактур. Деформирующий остеоартроз приводит к нарушению динамики опорно-двигательного аппарата в целом (искривлению позвоночника и таза, гипотрофии мышц, остеопорозу, вальгусной деформации стопы и др.

) и к наступлению инвалидности уже в детском возрасте.

При гемофилии часто возникают кровоизлияния в мягкие ткани – подкожную клетчатку и мышцы. У детей обнаруживаются непроходящие синяки на туловище и конечностях, часто возникают глубокие межмышечные гематомы.

Такие гематомы склонны к распространению, поскольку излившаяся кровь не сворачивается и, проникая вдоль фасций, инфильтрирует ткани.

Обширные и напряженные гематомы могут сдавливать крупные артерии и периферические нервные стволы, вызывая интенсивные боли, паралич, атрофию мышц или гангрену.

Довольно часто при гемофилии возникают кровотечения из десен, носа, почек, органов ЖКТ. Кровотечение может быть инициировано любыми медицинскими манипуляциями (внутримышечной инъекцией, экстракцией зуба, тонзиллэктомией и др.).

Крайне опасными для ребенка с гемофилией являются кровотечения из зева и носоглотки, поскольку могут привести к обструкции дыхательных путей и потребовать экстренной трахеостомии.

Кровоизлияния в мозговые оболочки и головной мозг приводят к тяжелым поражениям ЦНС или летальному исходу.

Гематурия при гемофилии может возникать самопроизвольно или вследствие травм поясничной области. При этом отмечаются дизурические явления, при образовании кровяных сгустков в мочевыводящих путях — приступы почечной колики. У больных с гемофилией нередко обнаруживаются пиелоэктазия, гидронефроз, пиелонефрит.

Желудочно-кишечные кровотечения у пациентов с гемофилией могут быть связаны с приемом НПВС и др. лекарств, с обострением латентного течения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивным гастритом, геморроем. При кровоизлияниях в брыжейку и сальник развивается картина острого живота, требующая дифференциальной диагностики с острым аппендицитом, кишечной непроходимостью и др.

Характерным признаком гемофилии является отсроченный характер кровотечения, которое обычно развивается не сразу после травмы, а через некоторое время, иногда спустя 6-12 и более часов.

Диагностика гемофилии проводится при участии ряда специалистов: неонатолога, педиатра, генетика, гематолога. При наличии у ребенка сопутствующей патологии или осложнений основного заболевания проводятся консультации детского гастроэнтеролога, детского травматолога-ортопеда, детского отоларинголога, детского невролога и др.

Супружеские пары, находящиеся в группе риска по рождению ребенка с гемофилией, должны пройти медико-генетическое консультирование еще на этапе планирования беременности. Выявить носительство дефектного гена позволяет анализ генеалогических данных и молекулярно-генетическое исследование. Возможно проведение пренатальной диагностики гемофилии с помощью биопсии хориона или амниоцентеза и исследования ДНК клеточного материала.

После рождения ребенка диагноз гемофилии подтверждается с помощью лабораторных исследований гемостаза. Основные изменения показателей коагулограммы при гемофилии представлены увеличением времени свертывания крови, АЧТВ, тромбинового времени, МНО, времени рекальцификации; уменьшением ПТИ и др. Решающее значение при диагностике формы гемофилии принадлежит определению снижения прокоагулянтной активности одного из факторов свертывания ниже 50%.

При гемартрозах ребенку с гемофилией проводится рентгенография суставов; при внутренних кровотечениях и забрюшинных гематомах – УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства; при гематурии – общий анализ мочи и УЗИ почек и т. д.

При гемофилии полное избавление от заболевания невозможно, поэтому основу лечения составляет заместительная гемостатическая терапия концентратами VIII и IX факторов свертывания крови. Необходимая доза концентрата определяется степенью выраженности гемофилии, тяжестью и видом кровотечения.

В лечении гемофилии выделяют два направления – профилактические и «по требованию», в период проявлений геморрагического синдрома.

Профилактическое введение концентратов факторов свертывания крови показано пациентам с тяжелой формой гемофилии и проводится 2-3 раза в неделю для предупреждения развития гемофилической артропатии и прочих кровотечений. При развитии геморрагического синдрома требуются повторные трансфузии препарата.

Дополнительно используются свежезамороженная плазма, эритромасса, гемостатики. Все инвазивные вмешательства у больных с гемофилией (наложение швов, удаление зубов, любые операции) проводятся под прикрытием гемостатической терапии.

При незначительных наружных кровотечениях (порезах, кровотечениях из полости носа и рта) может использоваться гемостатическая губка, наложение давящей повязки, обработка раны тромбином. При неосложненном кровоизлиянии ребенку необходим полный покой, холод, иммобилизация больного сустава гипсовой лонгетой, в дальнейшем – УВЧ, электрофорез, ЛФК, легкий массаж. Больным с гемофилией рекомендуется диета, обогащенная витаминами А, В, С, D, солями кальция и фосфора.

Длительная заместительная терапия приводит к изоиммунизации, образованию антител, блокирующих прокоагулянтную активность вводимых факторов, и неэффективности гемостатической терапии в обычных дозах. В таких случаях больному с гемофилией проводится плазмаферез, назначаются иммунодепрессанты. Поскольку больным с гемофилией проводится частое переливание компонентов крови, не исключается риск инфицирования ВИЧ-инфекцией, гепатитами В, С и D, герпесом, цитомегалией.

Легкая степень гемофилии не влияет на продолжительность жизни; при тяжелой гемофилии прогноз ухудшается при массивных кровотечениях, обусловленных операциями, травмами.

Профилактика предполагает проведение медико-генетического консультирования супружеских пар, имеющих отягощенный семейный анамнез по гемофилии. Дети, больные гемофилией, всегда должны иметь при себе специальный паспорт, где указан тип заболевания, группа крови и Rh-принадлежность. Им показан охранительный режим, профилактика травм; диспансерное наблюдение педиатра, гематолога, детского стоматолога и др. специалистов; наблюдение в условиях специализированного гемофильного центра.

Гемофилия

Для гемофилии характерно частое возникновение трудно поддающихся остановке кровотечений.

Гемофилия известна с глубокой древности, встречается почти исключительно у мальчиков – их, по данным ВОЗ, рождается 1:10 000, среди коренного населения Африки и Китая – реже.

Причины гемофилии

Заболевание передается по наследству, по Х-сцепленному рецессивному механизму, от матери к сыну. Заболевание гемофилией женщины возможно при браке между больным гемофилией и женщиной-носителем. Гемофилия у женщин, которые имеют две дефектные Х-хромосомы, несовместима с жизнью. Однако существует вид заболевания, при котором болеют одинаково часто и мужчины, и женщины, поскольку в этом случае наследование осуществляется по аутосомно-рецессивному механизму.

Заболевание, связанное с недостатком VIII фактора (антигемофильного глобулина), обозначают как гемофилию А (частота составляет 85–90%), с дефицитом IX фактора – как гемофилию В, или болезнь Кристмаса (10–15%). Известна также гемофилия С (РТА-недостаточность), связанная с дефицитом XI фактора. Содержание дефицитного фактора свертывания крови может составлять 0–10% нормы.

Наследственный генез устанавливается при гемофилии А в 70–75% случаев, а при гемофилии В – в 90–91%. Ген гемофилии А, несомненно, часто мутирует, поскольку число больных за много веков не уменьшилось, хотя до недавнего времени значительная их часть умирала до достижения детородного возраста, что вело к естественной убыли аномальных Х-хромосом.

Симптомы гемофилии

Характерный симптом заболевания – часто возникающие и длительно не прекращающиеся кровотечения, а также кровоизлияния.

Прослеживается отчетливая возрастная эволюция проявлений болезни. При рождении могут наблюдаться более или менее обширные кефалогематомы (кровоизлияние под надкостницу костей черепа), подкожные и внутрикожные кровоизлияния, поздние кровотечения из пупочного канатика.

Нередко заболевание выявляют при первой инъекции новорожденному. Однако пока ребенок не ходит и, следовательно, меньше подвержен травмам, гемофилия может не проявляться.

При малейших ушибах примерно через 6–12 часов возникают кровоизлияния, преимущественно в межмышечные пространства, полости суставов, что очень болезненно, так как кровь длительно не рассасывается.

При гемофилии чаще всего возникают кровоизлияния в крупные суставы. При любой попытке движения возникает сильная боль. Кожа над суставом становится красной и горячей. У каждого больного в зависимости от возраста и тяжести заболевания бывают поражены от 1 до 12 суставов, возможно присоединение инфекции.

Если кровоизлияние произошло в мягкие ткани, развивается гематома – выступающее образование, возникающее из-за раздвигания тканей большим количеством крови. Такая гематома может сдавливать внутренние органы, сосуды и нервы, нарушая их функции.

Возможны обильные кровотечения во внутренние органы: пищеварительный тракт, брыжейку, большой и малый сальники.

При гемофилии нередко страдают почки, поскольку внутри них часто оседают сгустки крови, мешающие току мочи. При этом возникают почечные колики. Кроме того, в этих сгустках могут размножаться болезнетворные бактерии. Почечные кровотечения склонны к возобновлению, что с годами может привести к тяжелым дистрофически-деструктивным изменениям в этом органе, вторичной инфекции и амилоидозу, смерти от уремии (попадания продуктов обмена веществ, в норме выводимых с мочой, в кровь).

Кровоизлияния в головной и спинной мозг и их оболочки при гемофилии почти всегда связаны либо с травмами, либо с приемом препаратов, нарушающих гемостатическую функцию тромбоцитов. Между моментом травмы и развитием кровоизлияния может быть светлый промежуток продолжительностью от 1–2 часов до суток.

Возможны также спонтанные и послеоперационные кровотечения. В зависимости от уровня факторов свертывания крови различают гемофилии различной тяжести:

- крайне тяжелая форма — 0–1% нормального содержания;

- тяжелая форма — 1–2%;

- форма средней тяжести — 2–5%;

- легкая форма — выше 5%.

Осложнения гемофилии

Однако даже при легкой форме у всех больных имеется опасность тяжелых и даже смертельных кровотечений после травм и хирургических вмешательств.

Внезапная смерть может наступать вследствие:

- кровотечения в слизистую оболочку гортани, вызывающего дыхательную недостаточность;

- кровоизлияния в головной мозг;

- диапедезного кровоизлияния в стенку кишечника на большом протяжении, что быстро приводит к анемической коме и острой сосудистой недостаточности.

Часть осложнений при гемофилии обусловлена потерей крови (постгеморрагическая анемия), сдавлением и деструкцией тканей гематомами, инфицированием гематом. Большая группа осложнений связана также с иммунными нарушениями.

Наиболее опасным из них является обнаружение в крови больных большого количества антител против VIII или IX фактора свертывания крови, модифицирующих гемофилию в так называемую ингибиторную форму, которая встречается у 1–20% больных.

У таких пациентов основной метод лечения – трансфузионная терапия – почти полностью утрачивает свою эффективность.

Осложнения включают также почечную колику, анурию. Что касается поражения суставов, то различают следующие осложнения основного процесса:

- острые кровоизлияния в суставы (первичные и повторяющиеся);

- хронические геморрагически деструктивные остеоартрозы (артропатии);

- вторичный иммунный ревматоидный синдром (синдром Баркагана – Егоровой, воспалительный процесс в мелких суставах, не поражавшихся ранее кровоизлияниями, с прогрессированием деформации и лабораторными признаками ревматоидного артрита).

Диагностика гемофилии

Диагностика основана на клинической картине заболевания (гематомный тип кровоточивости — поздние кровотечения при операциях, подкожные гематомы, гемартрозы), а также на данных анамнеза, указывающих на наличие родственников с таким же заболеванием.

Для ориентировочной диагностики решающее значение имеет снижение интенсивности коагуляции (свертывания) крови в таких общих пробах, как время свертывания крови, активированное парциальное тромбопластиновое время и в аутокоагуляционном тесте при нормальных показателях тромбинового и протромбинового времени.

С целью определения того, какой из факторов свертывания крови находится в дефиците, прибегают к помощи коррекционных проб, используя тест генерации тромбопластина или аутокоагуляционный тест.

Диагностика гемофилии заканчивается определением дефицита фактора в количественном отношении, что имеет значение для правильной оценки тяжести заболевания и проведения заместительной терапии.

Необходимо дифференцировать гемофилию и болезнь Виллебранда, которая представляет собой наследственное заболевание, обусловленное нарушением синтеза фактора свертывания крови, обозначаемого как фактор Виллебранда. От гемофилии болезнь Виллебранда отличается типом наследования и кровоточивости, нарушением функции тромбоцитов.

Лечение гемофилии

Ранее больные гемофилией редко доживали до 10 лет, умирая от сильных кровотечений. Сегодня существует ряд средств, позволяющих справиться с этим грозным заболеванием. Это в первую очередь те вещества, которых не хватает в организме больного, их вводят внутривенно в виде гемопрепаратов, содержащих недостающие факторы свертывания. Можно также использовать прямое переливание крови.

При длительной терапии гемофилии возможно появление в крови веществ, подавляющих фактор свертывания, в связи с чем трансфузионная терапия утрачивает свою эффективность. В такой ситуации показан плазмаферез с целью удаления из кровотока веществ, подавляющих свертывание крови.

При травмах применяют специальные повязки с кровоостанавливающими веществами. В экстренных случаях допустимы массивные прямые гемотрансфузии не реже трех раз в сутки. Местно применяют обработку кровоточащих участков тромбопластином, тромбином, аминокапроновой кислотой.

При острых гемартрозах производят временную иммобилизацию суставов (3–5 суток), аспирацию крови с последующим введением в сустав гидрокортизона. При межмышечных гематомах для их быстрейшего рассасывания назначают физиотерапевтические процедуры, холод, массаж.

При ревматоидном синдроме назначают глюкокортикоиды (преднизолон в дозе 20–40 мг).

Комплексное лечение дополняют физиотерапевтическими (токи высокой частоты, электрофорез глюкокортикоидов) и бальнеологическими методами, к которым относятся грязелечение, рапные и радоновые ванны. При частых и упорно повторяющихся кровоизлияниях в одни и те же суставы методами выбора считаются рентгенотерапия и синовэктомия (удаление синовиальной оболочки сустава).

Профилактика гемофилии

Профилактика заключается в систематическом введении препаратов, содержащих недостающие факторы свертывания крови два раза в месяц с одного года до 14 лет; при осложнениях вводят двойные дозы. Вылечить болезнь, к сожалению, невозможно.

Женщины, у которых в семье имелись случаи гемофилии, должны проходить медико-генетическое консультирование, что поможет спрогнозировать возможность этого заболевания у их будущих детей. При беременности исследования полового хроматина и кариотипа амниотических клеток плода, полученных методом амниоцентеза, не показывают, является ли плод носителем гемофилического гена.

У некоторых носительниц уровень фактора VIII в плазме крови может составлять 11–20%, что создает угрозу кровотечений при травмах, операциях и родах. Перед операцией и родами у них следует проверять уровень фактора VIII в плазме крови и при показателях ниже 25% профилактически вводить криопреципитат (7–10 ЕД/кг в сутки). Перед оперативным вмешательством проводят трансфузионную терапию, систематическое внутривенное введение препаратов, содержащих недостающий фактор свертывания.

Тонзиллэктомия (удаление небных миндалин) при гемофилии значительно более опасна, чем полостные хирургические операции.

Удаление зубов, особенно коренных, часто сопровождается многодневными анемизирующими кровотечениями не только из зубных лунок, но и из гематом, образовавшихся на месте инфильтрации тканей новокаином. Эти гематомы могут вызывать деструкцию челюсти.

При гемофилии зубы следует удалять на фоне антигемофилических препаратов под общим наркозом. Удаление нескольких зубов лучше проводить одномоментно.

Рекомендуется избегать травм и всех ситуаций, которые могут повлечь за собой какие-либо повреждения. В одежду вшивают поролоновые щитки вокруг коленных, голеностопных и локтевых суставов, запрещают все виды спорта, связанные с прыжками, падениями и ушибами (в том числе езду на велосипеде и мотоцикле).

Составляют комплексы из атравматических упражнений в воде, на мягких матах и нагрузочных аппаратах – велоэргометрах, ручных воротах.

Занятия нужно начинать в дошкольном или младшем школьном возрасте – до того, как развились хронические остеоартрозы, нарушения подвижности и другие тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата.

Прогноз

Прогрессирование поражения суставов зависит от частоты острых кровоизлияний в эти структуры, от своевременности и полноценности лечения (очень важно раннее переливание кровезаменителей), качества ортопедической помощи больному, правильного применения ЛФК, от физиотерапевтических и бальнеологических воздействий, выбора профессии и ряда других обстоятельств.

С возрастом распространенность и тяжесть всех поражений суставов неуклонно прогрессируют, что приводит к инвалидности, заставляет больных пользоваться костылями, колясками и другими приспособлениями. В настоящее время эти аспекты чрезвычайно актуальны, поскольку продолжительность жизни больных гемофилией благодаря успехам коррекционной терапии резко возросла.

Современные методы заместительной терапии и использование ортопедических аппаратов коренным образом изменили прогноз при переломах костей у больных гемофилией. Если еще недавно такие переломы плохо заживали, часто осложнялись ложными суставами и даже вели к потере конечности, то под влиянием больших доз криопреципитата при правильном сопоставлении, хорошей фиксации отломков костей с помощью аппаратов внешней фиксации переломы заживают в обычные сроки.

Подготовлено по материалам:

- Большая домашняя медицинская энциклопедия. — М.: Эксмо, 2008. — 800 с.

- Большая медицинская энциклопедия. — М.: Директмедиа Паблишинг: Эксмо, год: 2005.

- А. А. Дроздов, М. В. Дроздова. Заболевания крови. Полный справочник. – М.:Эксмо, 2008. – 608 с.

Гемофилия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гемофилия является одной из классических форм геморрагических диатезов, обусловлена дефицитом одного из факторов свертываемости — VIII, IX или XI. Известна с древнейших времен.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Гемофилия представляет собой генетическое заболевание, сцепленное с полом. Ген, ответственный за синтез VIII и IX факторов, локализуется в Y-хромосоме, вследствие чего гемофилией заболевают почти исключительно мужчины. Заболевание гемофилией женщины возможно при браке между больным гемофилией и женщиной-носителем.

Основной механизм кровоточивости при гемофилии заключается в нарушении внутреннего механизма свертывания вследствие дефицита или недостаточной активности VI-II или IX фактора. Заболевание, связанное с недостатком VIII фактора, обозначают как гемофилию А, с дефицитом IX фактора- как гемофилию В. Частота гемофилии А составляет 85-90%, а гемофилии В — 10-15%. Известна также гемофилия С, связанная с дефицитом XI фактора.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клинически гемофилии А и В не отличаются друг от друга и могут различаться только по лабораторным данным. Основным клиническим признаком заболевания является склонность к кровоточивости. Характерны кровоизлияния в крупные суставы, внутримышечные гематомы, обильные и длительные кровотечения при травмах, гематурия (наличие крови в моче). Реже возникают желудочно-кишечные и легочные кровотечения, забрюшинные гематомы, внутричерепные кровоизлияния.

В зависимости от уровня антигемофилических факторов VIII или IX различают гемофилии различной тяжести: от 0 до 1% нормального содержания — крайне тяжелая форма; от 1 до 2% — тяжелая форма; от 2 до 5% — форма средней тяжести; выше 5% — легкая форма, при которой, однако, у всех больных имеется опасность тяжелых и даже смертельных кровотечений после травм и хирургических вмешательств.

Проявления гемофилии меняются в зависимости от возраста. При рождении могут наблюдаться гематомы в области черепа. Когда ребенок учится ходить, то при падениях возникают носовые кровотечения, гематомы в области черепа и мягких тканей. В более старшем возрасте на первый план выступают кровоизлияния в суставы, появляющиеся тем раньше, чем тяжелее гемофилия. У каждого больного в зависимости от возраста и тяжести заболевания поражается от 1-2 до 8-10 суставов.

Клинически различают три разновидности поражения суставов при гемофилии: острые гемартрозы; хронические геморрагически-деструктивные остеоартрозы; вторичный ревматоидный синдром (воспалительный процесс в мелких суставах, не поражавшихся ранее кровоизлияниями, с развитием деформации и прогрессированием суставного процесса, отсутствием связи между болевым синдромом и свежими кровоизлияниями в суставы при наличии лабораторных признаков, характерных для ревматоидного артрита).

Типичными для гемофилии являются кровотечения после травм и операций, возникающие обычно через 1-5 ч. Особенно опасны удаления миндалин и зубов, которые могут сопровождаться длительными кровотечениями.

- Осложнения при гемофилии включают постгеморрагическую анемию, сдавление и разрушение тканей гематомами, инфицирование гематом, почечную колику, отсутствие выделения мочи.

- ДИАГНОСТИКА И ДИФДИАГНОСТИКА

- Гемофилию диагностируют на основании наличия гематомного типа кровоточивости (поздние кровотечения при операциях, подкожные гематомы, гемартрозы), семейных случаев заболевания по мужской линии, данных лабораторных исследований.

- Важнейшим лабораторным признаком является выявление пониженной свертываемости в общих тестах (время свертывания цельной крови).

Форму гемофилии устанавливают, добавляя к плазме больных компоненты нормальной крови. Отсутствие нормализации свертывания в одной из пробирок указывает на дефицит того же фактора в обеих смешиваемых порциях плазмы, т. е. на дефицит его у больного.

Необходимо дифференцировать гемофилию и болезнь Виллебранда, которая представляет собой наследственное заболевание, обусловленное нарушением синтеза фактора свертываемости крови, обозначаемого как фактор Виллебранда. От гемофилии болезнь Виллебранда отличается типом наследования и кровоточивости, нарушением функции тромбоцитов.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Основным методом лечения кровоточивости при гемофилии является заместительная терапия в виде применения гемопрепаратов, содержащих фактор свертываемости.

При длительной терапии гемофилии возможно появление в крови веществ, подавляющих фактор свертываемости, в связи с чем трансфузионная терапия утрачивает свою эффективность. В такой ситуации показан плазмофорез с целью удаления из кровотока веществ, подавляющих свертываемость крови.

В экстренных случаях допустимо производить массивные прямые гемотрансфузии не реже трех раз в сутки. Местно применяют обработку кровоточащих участков тромбопластином, тромбином, аминокапроновой кислотой. При острых гемартрозах производят временное обеспечение покоя суставов (3-5 дней), отсасывание крови с последующим введением в сустав гидрокортизона.

Профилактика и лечение хронических гемофилических гемартозов включают предупреждение травм конечностей, ЛФК, физиотерапию, рентгенотерапию, синовэктомию. При ревматоидном синдроме назначают глюкокортикоиды — преднизолон в дозе 20-40 мг.

Профилактика кровотечений при гемофилии включает предупреждение травм, трансфузионную терапию перед оперативным вмешательством, систематическое внутривенное введение препаратов, содержащих фактор свертываемости.

Гемофилия

Заболевание из группы наследственных коагулопатий, обусловленное дефицитом факторов свертывания плазмы крови и характеризующееся повышенной склонностью к геморрагиям – кровотечениям и кровоизлияниям, связанным с нарушением целостности или проницаемости стенок сосудов.

Причины возникновения. Гены, обусловливающие развитие гемофилии, сцеплены с половой Х-хромосомой, поэтому заболевание наследуется по рецессивному признаку по женской линии. Наследственной гемофилией болеют практически исключительно лица мужского пола. Женщины являются проводниками (кондукторами, носителями) гена гемофилии, передающими заболевание части своих сыновей.

Врожденная гемофилия встречается почти у 70 % пациентов. В этом случае наследуется форма и тяжесть гемофилии. Около 30% наблюдений приходится на спорадические, спонтанные формы гемофилии, которые впоследствии становятся наследственными.

Риск передачи заболевания. У здорового мужчины и женщины-кондуктора с одинаковой вероятностью могут родиться как больные, так и здоровые сыновья. От брака мужчины, больного гемофилией, со здоровой женщиной рождаются здоровые сыновья или дочери-кондукторы. Описаны единичные случаи гемофилии у девочек, рожденных от матери-носителя и больного гемофилией отца.

Типы. В зависимости от дефицита того или иного фактора свертываемости крови, различают гемофилию А (классическую), В (болезнь Кристмаса), С и др.

- Классическая гемофилия составляет подавляющее большинство (около 85%) случаев синдрома и связана с дефицитом VIII фактора свертывания (антигемофильного глобулина), приводящим к нарушению образования активной тромбокиназы.

- При гемофилии В, составляющей 13% случаев заболевания, имеет место недостаток IX фактора (плазменного компонента тромбопластина, фактора Кристмаса), также участвующего в образовании активной тромбокиназы в I фазе свертывания крови.

- Гемофилия С встречается с частотой 1-2% и обусловлена недостаточностью XI фактора свертывания крови (предшественника тромбопластина). На остальные разновидности гемофилии приходится менее 0,5% случаев; при этом может отмечаться дефицит различных плазменных факторов.

Симптомы. У новорожденных детей – длительное кровотечение из культи пуповины, подкожные гематомы, кефалогематомы.

У детей первого года жизни – длительные кровотечения в ходе прорезывания зубов, при оперативных вмешательствах. Острые края молочных зубов могут стать причиной прикусывания языка, губ, щек и кровотечений из слизистых оболочек полости рта. Однако в грудном возрасте гемофилия дебютирует редко в связи с тем, что материнском молоке содержится достаточное количество активной тромбокиназы.

Вероятность посттравматических кровотечений значительно возрастает, когда ребенок с гемофилией начинает вставать и ходить. Для детей после года характерны носовые кровотечения, подкожные и межмышечные гематомы, кровоизлияния в крупные суставы.

Обострения геморрагического диатеза случаются после перенесенных инфекций (ОРВИ, ветрянки, краснухи, кори, гриппа и др.) вследствие нарушения проницаемости сосудов.

Ввиду постоянных и длительных кровотечений у детей с гемофилией имеется анемия различной степени выраженности.

По степени убывания частоты кровоизлияния при гемофилии распределяются следующим образом:

- гемартрозы (70—80%) – кровоизлияния в суставы;

- гематомы (10-20%) – ограниченнное скопление крови при повреждении органов и тканей;

- гематурия (14-20%) – наличие крови в моче;

- желудочно-кишечные кровотечения (8%),

- кровоизлияния в ЦНС (5%).

Лечение. В лечении гемофилии выделяют два направления – профилактические и «по требованию», в период проявлений геморрагического синдрома.

Профилактическое введение концентратов факторов свертывания крови показано пациентам с тяжелой формой гемофилии и проводится 2-3 раза в неделю для предупреждения развития гемофилической артропатии и прочих кровотечений.

При развитии геморрагического синдрома требуются повторные трансфузии препарата. Дополнительно используются свежезамороженная плазма, эритромасса, гемостатики.

Все инвазивные вмешательства у больных с гемофилией (наложение швов, удаление зубов, любые операции) проводятся под прикрытием гемостатической терапии.

При незначительных наружных кровотечениях (порезах, кровотечениях из полости носа и рта) используется гемостатическая губка, на рану накладывается давящая повязка, раны обрабатываются тромбином. При неосложненном кровоизлиянии ребенку необходим полный покой, холод, иммобилизация больного сустава гипсовой лонгетой, в дальнейшем – УВЧ, электрофорез, ЛФК, легкий массаж. Больным с гемофилией рекомендуется диета, обогащенная витаминами А, В, С, D, солями кальция и фосфора.

Профилактика. Проведение медико-генетического консультирования супружеских пар, имеющих отягощенный семейный анамнез по гемофилии. Дети, больные гемофилией, всегда должны иметь при себе специальный паспорт, где указан тип заболевания, группа крови и Rh-принадлежность.

Наблюдение. Пациентам показан охранительный режим, профилактика травм; диспансерное наблюдение педиатра, гематолога, детского стоматолога, детского ортопеда и др. специалистов; наблюдение в условиях специализированного гемофильного центра.

Гемофилии — гемофилия А, гемофилия В. Симптомы гемофилии. Диагностика. Лечение

Гемофилия — наследственное заболевание, обусловленное дефицитом плазменных факторов свёртывания VIII (гемофилия А) или IX (гемофилия В) и характеризующееся кровоточивостью гематомного типа.

Этиология и патогенез

В зависимости от дефицита факторов свёртывающей системы крови выделяют два вида гемофилии: гемофилия А, характеризующаяся дефицитом антигемофильного глобулина — фактора VIII, и гемофилия В, сопровождающаяся нарушением свёртывания крови вследствие недостаточности компонента тромбопластина плазмы — фактора IX. Гемофилия А встречается в 5 раз чаще, чем гемофилия В.

Гемофилии А и В (К, рецессив) болеют в основном мужчины. Патологическая хромосома X с геном гемофилии передаётся от больного отца дочерям. При этом дочери сами гемофилией не болеют, так как изменённая (от отца) хромосома X компенсируется у них полноценной (от матери) хромосомой X.

Дочери больного гемофилией служат носительницами гена гемофилии, передавая гемофилию половине сыновей, которые наследуют изменённую (содержащую ген гемофилии) хромосому X. Сыновья, наследующие материнскую хромосому X, гемофилией не болеют. При гемофилии примерно у 25% больных не удаётся выявить семейного анамнеза, указывающего на склонность к кровоточивости, что связано, по-видимому, с новой мутацией гена.

Это так называемая спонтанная форма гемофилии. Появившись в семье, она, как и классическая, в дальнейшем становится наследуемой.

Причиной кровоточивости при гемофилии является нарушение первой фазы свёртывания крови — образования тромбопластина в связи с наследственным дефицитом антигемофильных факторов (VIII, IX). Время свёртывания крови при гемофилии увеличено; иногда кровь больных не сворачивается в течение нескольких часов.

Клиническая картина

Гемофилия может проявиться в любом возрасте. Самыми ранними признаками заболевания могут быть кровотечения из перевязанной пуповины у новорождённых, кефалогематома, кровоизлияния под кожу.

На первом году жизни у детей, страдающих гемофилией, кровотечение может возникнуть во время прорезывания зубов. Заболевание чаще выявляют после года, когда ребёнок начинает ходить, становится более активным, в связи с чем возрастает риск травматизации.

Гемофилии свойственен гематомный тип кровоточивости, для которого характерны гемартрозы, гематомы, отсроченные (поздние) кровотечения.

- Типичный симптом гемофилии — кровоизлияния в суставы (гемартрозы), очень болезненные и нередко сопровождающиеся высокой лихорадкой. Чаще страдают коленные, локтевые, голеностопные суставы, реже — плечевые, тазобедренные и мелкие суставы кистей и стоп. После первых кровоизлияний кровь в синовиальной полости постепенно рассасывается, функция сустава восстанавливается. При повторных кровоизлияниях образуются фибринозные сгустки, которые откладываются на капсуле сустава и хряще, а затем прорастают соединительной тканью. Полость сустава облитерируется, развивается анкилоз. Кроме гемартрозов при гемофилии возможны кровоизлияния в костную ткань, что приводит к асептическим некрозам, декальцинации костей.

- Для гемофилии характерны обширные кровоизлияния, имеющие тенденцию к распространению; часто возникают гематомы — глубокие межмышечные кровоизлияния. Рассасывание их происходит медленно. Излившаяся кровь долгое время остаётся жидкой, поэтому легко проникает в ткани и вдоль фасций. Гематомы могут быть настолько значительными, что сдавливают периферические нервные стволы или крупные артерии, вызывая параличи и гангрены. При этом возникают интенсивные боли.

- Гемофилии свойственны продолжительные кровотечения из слизистых оболочек носа, дёсен, полости рта, реже ЖКТ, почек. К тяжёлым кровотечениям могут привести любые медицинские манипуляции, особенно внутримышечные инъекции. Опасны кровотечения из слизистой оболочки гортани, так как они могут привести к возникновению острой непроходимости дыхательных путей, в связи с чем может потребоваться трахеостомия. К длительным кровотечениям приводят экстракция зуба и тонзиллэктомия. Возможны кровоизлияния в головной мозг и мозговые оболочки, приводящие к летальному исходу или тяжёлым поражениям ЦНС.

- Особенность геморрагического синдрома при гемофилии — отсроченный, поздний характер кровотечений. Обычно они возникают не сразу после травмы, а спустя некоторое время, иногда через 6-12 ч и более, в зависимости от интенсивности травмы и тяжести заболевания; это связано с тем, что первичную остановку кровотечения осуществляют тромбоциты, содержание которых не изменено.

Степень недостаточности антигемофильных факторов подвержена колебаниям, что обусловливает периодичность в проявлениях кровоточивости. Тяжесть геморрагических проявлений при гемофилии связана с концентрацией антигемофильных факторов.

Формы гемофилии в зависимости от концентрации антигемофильного фактора

| Формы гемофилии | Концентрация антигемофильного фактора, % |

| Тяжёлая | Менее 3 |

| Средней тяжести | 3-5 |

| Лёгкая | 6-15 |

| Латентная | Выше 15 |

| Субклиническая | 16-35 |

Диагностика и дифференциальная диагностика

Диагностика гемофилии основана на семейном анамнезе, клинической картине и данных лабораторных исследований, среди которых ведущее значение имеют следующие изменения.

- Увеличение длительности свёртывания капиллярной и венозной крови.

- Замедление времени рекальцификации.

- Нарушение образования тромбопластина.

- Снижение потребления протромбина.

- Уменьшение концентрации одного из антигемофильных факторов (VIII, IX).

Продолжительность кровотечения и содержание тромбоцитов при гемофилии нормальны, пробы жгута, щипка и другие эндотелиальные пробы отрицательны. Картина периферической крови не имеет характерных изменений, за исключением более или менее выраженной анемии в связи с кровотечением.

Гемофилию дифференцируют с болезнью фон Виллебранда, тромбастенией Глянцманна, тромбоцитопенической пурпурой.

Лечение

Основной метод лечения — заместительная терапия. В настоящее время с этой целью используют концентраты VIII и IX факторов свёртывания крови. Дозы концентратов зависят от уровня VIII или IX фактора у каждого больного, вида кровотечения.

- При гемофилии А наиболее широко применяется концентрированный препарат антигемофильного глобулина — криопреципитат, который готовят из свежезамороженной плазмы крови человека.

- Для лечения больных гемофилией В применяют комплексный препарат PPSB, содержащий факторы II (протромбин), VII (проконвертин), IX (компонент тромбопластина плазмы) и X (Стюарта-Прауэр).

Все антигемофильные препараты вводят внутривенно струйно, сразу же после их расконсервирования. Учитывая период полураспада фактора VIII (8-12 ч) антигемофильные препараты при гемофилии А вводят 2 раза в сутки, а при гемофилии В (период полураспада фактора IX 18-24 ч) — 1 раз в сутки.

При кровоизлияниях в сустав в острый период необходимы полный покой, кратковременная (3-5 дней) иммобилизация конечности в физиологическом положении.

При массивном кровоизлиянии рекомендуют незамедлительно провести пункцию сустава с аспирацией крови и введением в полость сустава гидрокортизона.

В дальнейшем показаны лёгкий массаж мышц поражённой конечности, осторожное применение физиотерапевтических процедур и лечебной гимнастики. В случае развития анкилоза показана хирургическая коррекция.

Интенсивная заместительно-трансфузионная терапия у больных гемофилией может привести к изоиммунизации, развитию ингибиторной гемофилии.

Появление ингибиторов против факторов VIII и IX свёртывания крови осложняет лечение, поскольку ингибитор нейтрализует вводимый антигемофильный фактор, и обычная заместительная терапия оказывается неэффективной. В этих случаях назначают плазмаферез, иммунодепрессанты. Однако положительный эффект возникает не у всех больных.

К осложнениям гемостатической терапии при использовании криопреципитата и других средств также относят инфицирование ВИЧ-инфекцией, гепатитами с парентеральным путём передачи, цитомегаловирусной и герпетической инфекциями.

Профилактика

Заболевание неизлечимо, первичная профилактика невозможна. Большое значение имеет профилактика кровотечений. Следует избегать внутримышечного введения лекарственных средств из-за опасности возникновения гематом. Лекарственные препараты целесообразно назначать перорально или вводить внутривенно.

Ребёнок с гемофилией должен посещать стоматолога каждые 3 мес, чтобы предупредить возможную экстракцию зуба. Родителей больного гемофилией необходимо ознакомить с особенностями ухода за детьми с этим заболеванием и принципами оказания им первой помощи.

Поскольку больной гемофилией не сможет заниматься физической работой, родители должны развивать у него склонность к интеллектуальному труду.

Прогноз

Прогноз зависит от степени тяжести заболевания, своевременности и адекватности терапии.

Источник: Детские болезни. Баранов А.А. // 2002.

Приобретенная гемофилия

Приобретенная гемофилия — редкое заболевание — затрагивает в среднем от 1 до 2 человек на 1 млн. человек в год.

Приобретенная гемофилия представляет собой геморрагический диатез (необычное кровотечение, кровоизлияние), которое возникает из-за наличия антител к коагуляционному фактору VIII (FVIII).

В этом заболевании чаще всего наблюдаются обширная гематома в мягких тканях, внутримышечное, массивное подкожное кровотечение и / или кровотечение из слизистых оболочек (из желудочно-кишечного тракта, мочевого тракта и полового тракта).

Болезнь может произойти сначала с серьезным спонтанным кровотечением, требующим госпитализации. Периоды кровотечения часто бывают спонтанными и могут различаться по степени тяжести.

В более чем 52% случаев причина заболевания до сих пор неизвестна (идиопатическая) для медицины. Частота заболеваемости выше у взрослых, особенно у пациентов старше 85 лет, с изменениями, связанными с возрастом, и с частотой печеночных нарушений.

У женщин, однако, есть два пика заболеваемости. Первый относится к периоду рождения, а второй — к 60 годам.

Приобретенная гемофилия может развиваться в связи с беременностью, аутоиммунным заболеванием, использованием определенных лекарств или раком, как мы писали ранее.

Диагноз

Отсутствие знаний о болезни может привести к задержке диагноза и задержке и неадекватному лечению. Прогноз приобретенной гемофилии зависит от быстрой диагностики и лечения. Отсроченный диагноз ингибирующих антител часто приводит к смертельным исходам. Терапевты ясно видят, что на клинический фенотип часто влияет возраст пациента и сопутствующие заболевания.

Общий анализ крови показывает анемию со снижением гемоглобина, низкие красные кровяные тельца. Но при спонтанном массивном кровотечении делается и исследуется протромбиновый индекс, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), факторы свертывания крови VIII и IX, а также антитела против фактора VIII. Если эти показатели являются нормой, необходимо исследовать другие показатели.

Как только приобретенный ингибитор обнаружен, его необходимо определить количественно, чтобы показать тяжесть расстройства и риск геморрагических осложнений.

Эти кровоизлияния очень трудно контролировать. Если происходит переливание крови, это не остановит болезнь, и оно может даже увеличить образование антител, которые будут увеличивать кровотечение.

Если концентрат фактора VIII или фактора IX используется без полного скрининга, он все равно будет увеличиваться фактор активации VII или другие побочные продукты следует вводить в каскад свертывания крови, минуя путь, в котором действуют факторы свертывания крови, и они вводятся в опасном для жизни состоянии.

Лечение

Подход к лечению этих пациентов следует двум направлениям. Один из них кратковременен и фокусируется на экстренной остановке массивного кровотечения и лечении анемичных состояний. После прекращения кровотечения длительная терапия используется для подавления аутоантител. Кортикостероиды обычно используются для лечения аутоиммунных заболеваний.

Пациенту с аналогичным кровотечением надо найти гематолога или центр лечения гемофилии, потому что антитела могут повторяться, особенно когда нарушается иммунный статус. После первого случая необходимо, чтобы пациент проконсультировался со своим гематологом перед самыми незначительными манипуляциями, и лечение этих пациентов является междисциплинарным.

Современная мировая медицина ясно показывает, что использование активированного фактора VII приводит к эффективности лечения 90-100% и 79-92% в экстренных случаях.

10-20% беременностей и родов

Почти 10-20% всех случаев приобретенной гемофилии приходится на беременность и роды. Возникновение массивного кровоизлияния в первые два месяца после нормального рождения у ранее здорового пациента может стать первым проявлением приобретенной гемофилии.

Когда причина связана с беременностью, такое спонтанное кровотечение часто происходит после первой беременности, обычно от 2 до 5 месяцев после родов, но может также произойти до одного года после родов. В последующих беременностях это обычно не происходит, говорят медики.

По их словам, приобретенная гемофилия сразу после родов, осложненная массивным кровотечением из половых путей, создает большие диагностические трудности.

Во многих случаях из-за сильного кровоизлияния при родах, чтобы спасти жизнь пациента, требуется гистерэктомия.

Приобретенная гемофилия имеет создает гематому в мягких тканях, причем 80% случаев имеют массивное кровотечение (на фото слева) и 45% — мышечные. В «королевской болезни» (врожденная гемофилия) кровотечение обычно происходит в суставах.

Заболевание гемофилия – этиология, признаки, профилактика

четверг, мая 23, 2013 — 07:45

Генная гемофилия – неизлечимое наследственное заболевание, вызывающее нарушение свертываемости крови и поражающее детей мужского пола (девочки не болеют гемофилией, но являются носительницами гена гемофилии).

У здорового человека при открытии кровотечения включается защитный механизм – кровь начинает сворачиваться, в результате чего образуется сгусток, который закрывает брешь в поврежденном сосуде. А у больного гемофилией кровь не сворачивается. Это означает, что мальчик или мужчина, у которого диагностировано заболевание гемофилия, может умереть после обычной травмы, в результате которой открылось кровотечение.

Что вызывает заболевание? И почему генная гемофилия? Все дело в происхождении болезни – она возникает у тех, у кого есть ген гемофилии. Наличие такого гена приводит к тому, что в крови отсутствуют свертывающие факторы. Их у здорового человека насчитывается больше 10, обозначают их римскими цифрами. Чаще всего ген гемофилии провоцирует отсутствие факторов VIII и IX.

Это сегодня студенты решают генетические задачи на гемофилию, а когда-то заболевание гемофилия не было известно человеку. Но это не означает, что признаки гемофилии не проявлялись. В древнем Талмуде (свод религиозных и правовых положений иудаизма) можно найти сведения о том, что иногда мальчики умирали после обрезания из-за кровотечения.

В те времена это связывали со знаком свыше, сейчас же заболевание пытаются предупредить заранее. Поскольку гемофилия передается по наследству, приходится контролировать рождаемость в семьях, где оно является семейным. Считается, что в семье, где гемофилией болеет только муж, не должны рождаться девочки – такую беременность рекомендуется прерывать.

Тем семьям, в которых женщина является носителем гемофилии, вне зависимости от того, болеет ее муж, или нет, не рекомендуется иметь детей вообще.

Впервые гемофилию как заболевание идентифицировали только в конце XVIII века. На сегодня известно точно, что заболевание действительно неизлечимо, и стало понятно, почему дочери отца, больного гемофилией, не болеют этим заболеванием. Все дело, опять же в генетике: у новорожденных девочек унаследованная от отца измененная хромосома Хь, компенсируется материнской хромосомой Х.

Самая известная женщина-носительница болезни – королева Виктория. Гемофилия, как оказалось – это наследственное заболевание британской королевской семьи. Девятерых детей родила королева Виктория. Гемофилия стала причиной смерти только одного ее ребенка: принц Леопольд умер из-за потери крови после падения с лестницы.

Кроме этого, наследственная гемофилия коснулась еще троих детей королевы: три ее дочери – Беатриса, Виктория и Алиса были носительницами заболевания. Таким образом, ген гемофилии посредством брачных связей передался династиям, которые правили в Великобритании, Югославии, Румынии, Дании, Швеции, Норвегии, Испании, Германии, Греции и даже России.

Царица Александра, жена царя Николая, была внучкой королевы Виктории и дочерью принцессы Алисы. Генная гемофилия, как мы знаем из истории, поразила царевича Алексея.

Даже из такого простого примера видно, что наследование гемофилии происходит не всегда. Ошибочно будет утверждать, что наследование гемофилии происходит в 100% случаев, и что сыновья от матери-носителя будут обязательно больными. Для того чтобы понять, что это не так, следует прибегнуть к основам генетики: наследование гемофилии мальчиками происходит следующим образом: болеют только те сыновья, которые унаследовали поврежденную хромосому.

Признаки гемофилии

Не всегда наследование гемофилии означает раннюю смерть для ребенка. Есть много случаев, когда мужчина, унаследовавший ген гемофилии, доживал до 70-80 лет. Самое главное – это ранняя диагностика заболевания гемофилия, вот почему важно знать и обращать внимание на такие признаки гемофилии:

- огромное количество кровоподтеков и синяков на теле ребенка;

- частые кровотечения из носа;

- кровь трудно остановить даже после незначительных порезов или травм.

Считается, что вышеуказанные признаки заболевания проявляются в том случае, если оно протекает в легкой форме. Часто генная гемофилия обнаруживается после удаления или лечения зубов, после травмы.

Но существуют и более серьезные формы болезни, протекающие с характерными симптомами, из-за чего продиагностировать ее можно еще до исполнения ребенку года. Выдают заболевание такие признаки гемофилии:

- повреждения суставов. Начинаются они из-за кровоизлияний в суставные полости, которые появляются, когда ребенок начинает ходить. В этом случае кровоизлияния наблюдаются в локтях, голенях и коленях, а лучезапястные, тазобедренные и плечевые суставы страдают реже. Если родители упустят такие симптомы, не примут меры, наследственная гемофилия может стать причиной инвалидности их ребенка;

- кровотечения в желудочно-кишечном тракте, которые проявляются рвотой, похожей на кофейную гущу, черным калом, алой кровью, вытекающей из прямой кишки или рта;

- кровотечения в мочевыделительной системе. Возникают без причины или из-за травмы поясницы, злоупотребления аспирином, проявляются появлением крови в моче;

- кровоизлияния в нервной системе. Такой признак гемофилии встречается редко, но представляет большую опасность для человека. Если возникнет поражение спинного мозга, у человека может начаться паралич или парез. Если заболевание гемофилия станет причиной кровоизлияния в мозг, человека может поразить инсульт;

В некоторых, самых тяжелых случаях гемофилию диагностируют уже после рождения ребенка – по кровотечениям из пупочной ранки, которые тяжело остановить, обширным кефалогематомам, а также по тому, что кровь начинает безостановочно течь после несложных медицинских процедур: забора крови, внутривенных вливаний лекарств и пр.

Лечение гемофилии

Наследственная гемофилия, как уже было сказано, неизлечима, и не следует думать, что поможет прививка от гемофилии. Для облегчения состояния больного гемофилией практикуют делать прямое переливание крови ребенку от его родственников. А прививка от гемофилии – это распространенное и не совсем правильное название прививки от гемофильной инфекции.

Гемофильная инфекция – вирус, который часто вызывает ОРВИ и ОРЗ. Показана так называемая прививка от гемофилии детям, которые посещают детские сады, школы и ничего общего такая вакцина с генетической гемофилией не имеет.

Родителям, дети которых больны гемофилией, рекомендуется встать на учет в центр гемофилии, проходить обследования, делать переливания крови, проходить физиопроцедуры. Обращение в центр гемофилии даст возможность избежать нежелательных осложнений в виде ограниченности движений и инвалидности, нарушений работы органов мочевыделительной системы, сердца и сосудов.

Кроме обращения в центр гемофилии родителям может помочь и общество гемофилии. В большинстве случаев – это благотворительные организации, объединяющие людей, больных гемофилией и родителей таких детей.

Общество гемофилии может дать ощутимую моральную поддержку, научить тому, как правильно обращаться с больными детьми и воспитать их так, чтобы они не чувствовали себя изгоями, но и были более внимательны к себе.

Доклад на тему гемофилия или презентация на тему гемофилия, которые часто организовывает общество гемофилии, все это могут дать родителям детей, страдающих таким редким заболеванием. Но самое главное, что может дать общество гемофилии – это поддержка и понимание того, что и такие дети имеют право на полноценную жизнь.

Правильная профилактика гемофилии заключается в особом контроле за ребенком, защите его от травм, регулярных обследованиях (полноценное обследование может обеспечить только специализированный центр гемофилии).

Кроме этого, на случай экстренных ситуаций у ребенка или взрослого человека, страдающего гемофилией, должен быть с собой документ, в котором есть данные о типе и стадии заболевания, о лечении, которое проводилось ранее.

профилактика, гемофилия, симптомы

Гемофилия. Клинические рекомендации

- антиингибиторный коагулянтный комплекс

- гемартроз

- гематома

- геморрагический синдром

- гемостатические средства

- гемофилия

- жизнеугрожающие кровотечения.

- ингибиторы к факторам свертывания крови

- индукция иммунологической толерантности

- коагулопатия

- концентраты факторов свертывания крови

- плазменный гемостаз

- препараты шунтирующего действия

- рекомбинантные факторы свертывания крови

- свертывание крови

- спонтанные кровотечения

- фактор свертывания крови VIII

- фактор свертывания крови IX

- эптаког альфа (активированный)

Список сокращений

- АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время

- АИКК — антиингибиторный коагулянтный комплекс

- БЕ — Бетезда единица

- ГА — гемофилия А

- ГВ — гемофилия В

- DDAVP — десмопрессин

- ДВ — день введения

- ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

- ИИТ — индукция иммунологической толерантности

- КТ — компьютерная томография

- МРТ — магнитно-резонансная томография

- НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты

- ПВ — протромбиновое время

- ТВ — тромбиновое время

- FVIII — фактор свертывания крови VIII

- FIX — фактор свертывания крови IX

- FXI — фактор свертывания крови XI

- FXII — фактор свертывания крови XII

- ЦНС — центральная нервная система

Термины и определения

- Гемартроз – кровоизлияние в полость сустава

- Гематома — ограниченное скопление крови при закрытых и открытых повреждениях органов и тканей с разрывом сосудов, в результате чего образуется полость, содержащая жидкую или свернувшуюся кровь

- Гематурия — наличие эритроцитов в моче сверх физиологических норм

- Гемостатическая терапия – терапия, направленная на остановку кровотечения

- Гемофилия А – наследственный дефицит фактора свертывания крови VIII

- Гемофилия В — наследственный дефицит фактора свертывания крови IX

- Ингибиторы – антитела, вырабатывающиеся на экзогенно введенный белок

- Коагулограмма – исследование свертывающей системы крови

- Фактор свертывания крови — белок, содержащийся в плазме крови и тромбоцитах и обеспечивающий свёртывание крови

1. Краткая информация

1.1 Определение

Гемофилия – это сцепленное с Х-хромосомой врожденное нарушение свёртываемости крови, вызванное недостаточностью или отсутствием фактора свертывания крови VIII (FVIII) — гемофилия А или фактора свертывания крови IX (FIX) — гемофилия В.

1.2 Этиология и патогенез

Гемофилия передается по Х-сцепленному рецессивному пути наследования, около 70% больных гемофилией имеют положительный семейный анамнез по заболеванию. Нарушение вызвано мутациями в гене FVIII (Xq28) или в гене FIX (Xq27). В 30-35% случаев возможны спорадические мутации без наличия семейного анамнеза заболевания.

1.3 Эпидемиология

Ежегодная заболеваемость гемофилией составляет один случай на 5 000 новорожденных мальчиков, а общепопуляционная распространенность оценивается в 9-10 случаев на 100 000 населения. Гемофилия А (ГА) встречается чаще, чем гемофилия В (ГВ), и составляет 80-85% общего числа случаев. Подавляющее большинство больных гемофилией – мужчины.

Известны единичные случаи гемофилии у женщин при наследовании гена от отца (больной гемофилией) и от матери (носитель гена), либо у женщины с мутацией гена на одной хромосоме, когда ген на другой не активен (болезнь Шерешевского-Тёрнера и др.).

Также у некоторых женщин – носителей мутации гена фактора свертывания крови VIII (FVIII) или фактора свертывания крови IX (FIX) могут быть клинические проявления.

1.4 Кодирование по МКБ 10

D66 – наследственный дефицит фактора VIII

D67– наследственный дефицит фактора IX

1.5 Классификация

Классификация гемофилии по степени тяжести основана на определении активности FVIII и FIX. Она одинакова для ГА и ГВ. Различают 3 формы тяжести гемофилии [4, 5, 7, 18]:

- тяжелая: активность фактора свертывания крови 5% — < 40%

60-70% всех диагностированных случаев гемофилии составляют тяжелые формы заболевания, так как для них характерно появление спонтанных геморрагических эпизодов (преимущественно гемартрозов и гематом мягких тканей различных локализаций).

Степень тяжести нарушений свертывания крови и клинических проявлений при гемофилии зависит, как правило, от уровня активности фактора в крови, однако в клинической практике не всегда существует прямая корреляция между лабораторным и клиническим фенотипами заболевания.

1.6 Клинические признаки

Основное проявление гемофилии – кровотечения и кровоизлияния, возникающие спонтанно или вследствие травмы. Клинические проявления ГА и ГВ идентичны [3, 4, 13].

Типичными для гемофилии являются кровотечения/кровоизлияния в:

- суставы (гемартрозы)

- мышцы/мягкие ткани (гематомы)

- слизистые ротовой полости, носа, мочевыделительной системы.

Данные виды кровотечений/кровоизлияний являются тяжелыми.

К жизнеугрожающим относятся:

- кровотечения/кровоизлияния в центральную нервную систему (ЦНС)

- кровотечения/кровоизлияния в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)

- кровотечения/кровоизлияния в шею/горло

Частота встречаемости различных кровотечений/кровоизлияний:

- гемартрозы — 70-90%

- гематомы (кровоизлияния в мышцы) и экхимозы — 20-40%

- другие тяжелые кровотечения — 5-20%

- жизнеугрожающие кровотечения/кровоизлияния — менее 5%

Для больных тяжелой формой гемофилии характерно появление геморрагического синдрома на первом году жизни.

Относительно редко тенденция к кровотечениям может стать очевидной уже в неонатальном периоде (кефалогематомы, гематомы мягких тканей, возникающие после инъекций или вследствие тяжелых родов, кровотечение из пупочного канатика, послеоперационные кровотечения).

Как правило, первые экхимозы появляются у детей в возрасте до 6 месяцев (часто после массажа или гимнастики). Со второго полугодия жизни ведущими симптомами становятся межмышечные гематомы, тяжелые посттравматические кровотечения из слизистых полости рта и кровоизлияния в суставы.

Поражаются в основном крупные суставы: коленные, голеностопные, локтевые и тазобедренные. Кроме этого, у людей с тяжелой гемофилией бывают кровоизлияния в подвздошно-поясничную мышцу, гематурия, кровотечения из ЖКТ (особенно при наличии эрозий, язв, полипов, воспалительного процесса) и кровоизлияния в ЦНС, кровотечения и кровоизлияния при проведении инвазивных манипуляций.

Среднетяжелая форма гемофилии имеет сходные проявления. Первые признаки, как правило, развиваются после года. У пациентов с активностью факторов более 2% реже встречаются кровоизлияния в суставы, забрюшинные гематомы, гематурия. Наиболее типичны посттравматические гематомы и длительные кровотечения, особенно при травмах слизистых оболочек.

Легкая гемофилия может никак не проявляться на протяжении всей жизни человека. Патологические кровотечения и кровоизлияния у пациентов с легкой формой гемофилии возникают вследствие значительных травм или операций. Поражение опорно-двигательного аппарата встречается чрезвычайно редко.

2. Диагностика

2.1 Жалобы и анамнез

Диагностика гемофилии начинается с выявления наличия геморрагического синдрома на момент обращения и/или в анамнезе, либо (при отсутствии признаков избыточной кровоточивости) выяснения наличия семейного анамнеза нарушений свертывания крови [4, 13, 14].

- Рекомендуется при сборе анамнеза заболевания пациента и семейного анамнеза выяснять наличие проявлений геморрагического синдрома: жалоб на легко появляющиеся экхимозы и гематомы в раннем детстве; возникновение спонтанных кровотечений (особенно в суставы, мышцы и мягкие ткани); длительных кровотечений после травм или хирургического вмешательства. [4, 11].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – III)

Гемофилия

-

Гемофилия

— наиболее

часто встречающееся наследственное

патологическое состояние, связанное

с нарушением плазменного звена системы

свертывания крови. - Классификация.

-

Различают несколько

типов гемофилии: -

— гемофилия А

(классическая), обусловлена дефицитом

фактора VIII (антигемофильный глобулин);

ген, кодирующий синтез фактора VIII,

находится на Х-хромосоме; мутация этого

гена (возникновение гена гемофилии А)

приводит к резкому нарушению синтеза

фактора VIII с развитием его дефицита; -

—

гемофилия

В (болезнь

Кристмаса) — наследственный дефицит IX

фактора свертывания крови (фактора

Кристмаса); частота этого заболевания

среди других вариантов гемофилии

составляет 6-20%; -

—

гемофилия

С —

наследуемый аутосомно дефицит фактора

XI; редкий вариант гемофилии; его частота

встречаемости составляет до 3%; -

—

гемофилия

А+В — очень

редкий вариант (частота встречаемости

до 1,5%) сочетанного дефицита факторов

VIII и IX. -

В настоящем разделе

будет подробно рассмотрен наиболее

часто встречающийся вариант гемофилии

— гемофилия А.

Эпидемиология.

В среднем 10 случаев на 100000 жителей

мужского пола.

Этиология.

Гемофилия

А и В — рецессивно наследуемые, сцепленные

с полом (Х-хромосомой) заболевания;

болеют лица мужского пола, женщины

передают заболевание. Генетические

дефекты характеризуются недостаточным

синтезом или аномалией факторов VIII

(коагуляционная часть) — гемофилия А,

или фактора IX — гемофилия В.

Временный

(от нескольких недель до нескольких

месяцев) приобретенный дефицит факторов

VIII, реже — IX, сопровождающийся сильной

кровоточивостью, наблюдается и у мужчин,

и у женщин (особенно в послеродовом

периоде, у лиц с иммунными заболеваниями)

вследствие появления в крови в высоком

титре антител к этим факторам.

Патогенез.

В основе кровоточивости лежит изолированное

нарушение начального этапа внутреннего

механизма свертывания крови, вследствие

чего резко удлиняется общее время

свертывания цельной крови (в том числе

параметр К тромбоэластограммы), и

меняются показатели более чувствительных

тестов — аутокоагуляционного (АКТ),

активированного парциального

тромбопластинового времени (АПТВ) и

т.д. Протромбиновое время (индекс) и

конечный этап свертывания, а также

все параметры тромбоцитарного гемостаза

(число тромбоцитов и все виды их агрегации)

не нарушаются. Пробы на ломкость

микрососудов (манжеточная и др.) остаются

нормальными.

Клиническая

картина

представлена геморрагическим диатезом

гематомного типа уже в детском возрасте.

Тяжесть геморрагических проявлений

при гемофилии А строго коррелирует с

дефицитом VIII фактора в плазме крови,

уровень которого зависит от функционального

состояния гена, кодирующего этот фактор,

и является, таким образом, генетически

запрограммированным.

-

Степени тяжести

гемофилии: - — тяжелая форма —

при содержании фактора VIII в количестве

0-3% от нормы; средней тяжести — при

содержании VIII фактора 3,1-5%; - — легкая форма —

при содержании VIII фактора 5,1-10%»; - — латентная

форма — содержание VIII фактора более 10%

от нормального количества, при этой

форме гемофилии А кровотечения отмечаются

только во время травм и при оперативных

вмешательствах.

Диагноз.

Гемофилию предполагают у больных мужчин

с гематомным типом кровоточивости и

гемартрозами, возникающими с раннего

детства.

Лабораторные

признаки:

удлинение общего времени свертывания

крови при нормальных показателях

протромбинового и тромбинового тестов.

Для дифференциальной диагностики

гемофилии А и В используют тест генерации

тромбопластина, коррекционные пробы в

аутокоагулограмме: при гемофилии А

нарушение свертываемости устраняется

добавлением к плазме больного донорской

плазмы, предварительно адсорбированной

сульфатом бария (при этом удаляется

фактор IX, но сохраняется фактор VIII), но

не устраняется нормальной сывороткой,

продолжительность хранения которой

1-2 сут. (содержит фактор IX, но лишена

фактора VIII); при гемофилии В коррекцию

дает старая сыворотка, но не ВаS04-плазма.

При наличии в крови больного иммунного

ингибитора антигемофилического фактора

(«ингибиторная» форма гемофилии)

коррекцию не дают ни ВаS04-плазма,

ни старая сыворотка, мало нарастает

уровень дефицитного фактора в плазме

больного после в/в введения его концентрата

или донорской плазмы. Титр ингибитора

определяют по способности разных

разведений плазмы больного нарушать

свертываемость свежей нормальной

донорской плазмы.

Кофакторная

(компонентная) гемофилия

– очень редкая форма. Тип наследования

аутосомный. Низкая активность фактора

VIII устраняется в тесте смешивания плазмы

исследуемого с плазмой больного

гемофилией А. Время кровотечения,

адгезивность тромбоцитов, уровень в

плазме фактора Виллебранда и его

мультимерная структура не нарушены,

что отличает кофакторную гемофилию от

болезни Виллебранда.

Дифференциальную

диагностику

гемофилии А и других вариантов коагулопатий

проводят на основании коррекционных

проб, выявляющих дефицит конкретного

фактора плазменного звена гемостаза у

больного.

Лечение

и профилактика геморрагических

проявлений при гемофилии А основывается

на заместительной терапии препаратами,

содержащими VIII фактор: криопреципитат

антигемофильного глобулина; антигемофильная

плазма; свеже-заготовленная плазма до

4 ч хранения; свежезаготовленная кровь

до 24 ч хранения.

Использование

препаратов, получаемых из донорской

крови, сопряжено с риском заражения

вирусами гепатита В и С, цитомегаловирусом,

ВИЧ. Многочисленные повторные трансфузии

могут привести к сенсибилизации больного

и вызвать у него выработку АТ против

вводимого VIII фактора.

Поэтому лучше

использовать рекомбинантный препарат

VIII фактора, который на сегодняшний день

является оптимальной лекарственной

формой для коррекции гемофилии А.

Доза препарата VIII фактора зависит от

исходного уровня этого фактора в плазме

больного, а также от стоящей перед врачом

задачи.

Для обеспечения

надежного гемостаза у больного с одним

гемартрозом, одной гематомой, десневым

кровотечением, кровотечением из лунки

одного удаленного зуба или кровотечением

из небольшой раны необходимо добиться

повышения концентрации VIII фактора

до 10-20% от нормального уровня.

У больного

с несколькими гемартрозами, большими

гематомами, заглоточной гематомой,

гематомой в области шеи, гематораксом,

желудочно-кишечным кровотечением,

гематурией, кровоизлиянием в ЦНС, с

кровотечением из больших ран или с

переломами необходимо добиться повышения

концентрации VIII фактора до 20-40% от

нормального.

Больным с гемофилией

А, которым предстоит оперативное

вмешательство, концентрацию VIII фактора

поднимают до 50-70% от нормального уровня.

Кровоизлияние в

мягкие ткани может осложняться нагноением

гематомы. В этих случаях показана

антибактериальная терапия антибиотиками

широкого спектра действия. При этом

следует учитывать, что при гемофилии

любые в/м инъекции противопоказаны, так

как они могут стать причиной образования

обширных гематом. Все необходимые

инъекции выполняют в/в.

При купировании

наружных кровотечений в дополнение к

обязательной заместительной терапии

препаратами VIII фактора можно использовать

местное воздействие — обработать место

кровоточивости тромбином, тромбопластином,

ε-аминокапроновой кислотой. При

необходимости на рану накладывают

швы и давящую повязку.

Лечение

гемартрозов.

В остром периоде — возможно более ранняя

заместительная гемостатическая терапия

в течение 5-10 дней, при больших кровоизлияниях

— пункция сустава с аспирацией крови и

введением в его полость гидрокортизона

или преднизолона (при строгом соблюдении

асептики).

Иммобилизация пораженной

конечности на 3-4 дня, затем — ранняя

лечебная физкультура под прикрытием

криопреципитата; физиотерапевтическое