Содержание

Рассказать ВКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Facebook

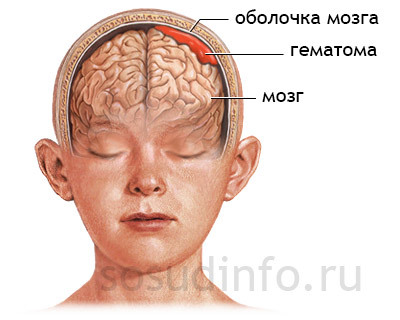

Гипертензия, гипертензионно-гидроцефальный или гипертензионный синдром – это основной диагноз, который ставят при повышении внутричерепного давления, равномерно распределяющегося в черепе. Патология возникает из-за избыточного образования спинномозговой жидкости. Заболевание может быть связано с нарушениями в головном мозге, возникшими из-за травм, опухолей, кровоизлияния. По статистике патология чаще встречается у мужчин. Для детского возраста такого разделения не отмечается.

Что такое гипертензионный синдром

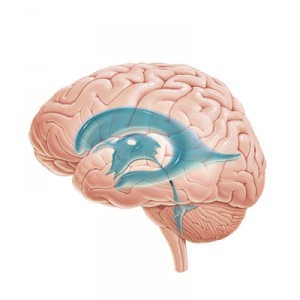

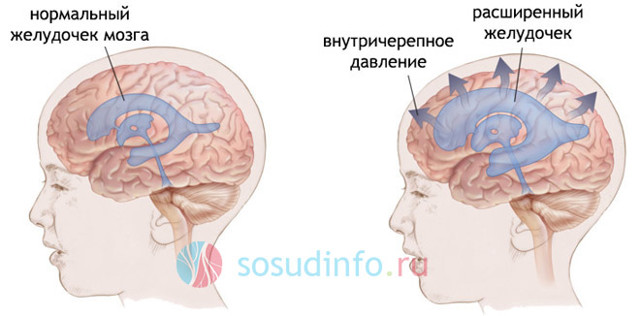

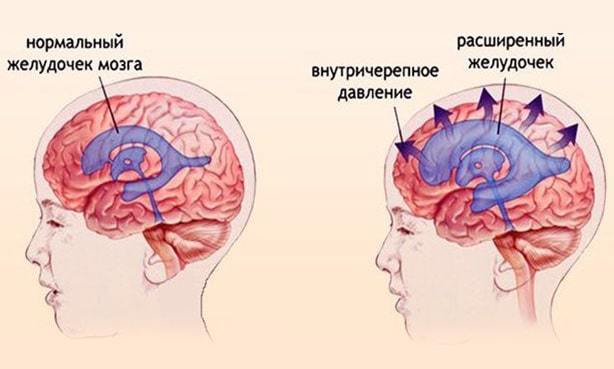

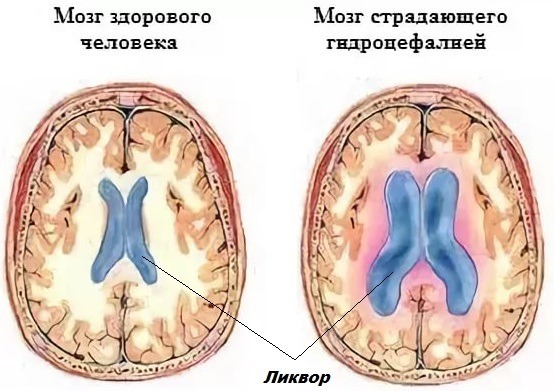

Так называется патологическое состояние, при котором увеличивается количество вырабатываемой спинномозговой жидкости – ликвора. У здорового человека она скапливается в незначительных объемах в мозговых желудочках и в пределах мозговых оболочек.

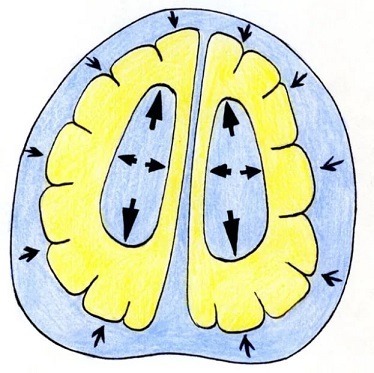

Из-за такого нарушения повышается внутричерепное давление. Это приводит к сжиманию всей области мозга и изменению мозговой гемодинамики. Такой диагноз является одним из самых распространенных, который ставят неврологи.

Игнорировать его нельзя, ведь высокое давление всегда является признаком серьезного заболевания.

Как возникает

Стоит отметить, что понятия «гипертензия» и «гипертония» не являются синонимами. Хотя сегодня один термин часто заменяет другой. Различить их можно следующим образом:

- Внутричерепная гипертензия – более широкое понятие, обозначающее основной симптом в виде повышенного давления, например, при вегетососудистой дистонии. Его употребляют только для констатации факта.

- Гипертония, или гипертоническая болезнь – это самостоятельное заболевание, клиническим признаком которого является стабильное высокое артериальное давление. Оно никак не связано с другими патологиями. Не любая артериальная гипертензия – это гипертония, но при гипертонии всегда есть факт гипертензии.

Строение человека устроено так, что для него характерно усиленное кровоснабжение, ритмичность транспортировки ликвора между оболочками мозга и по желудочкам. Последние между собой соединены сосудами.

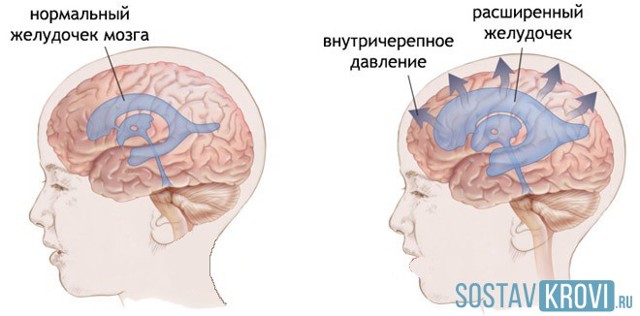

Они вырабатывают жидкость, которая в дальнейшем поступает в венозные сосуды и синтезируется заново. При нарушении всасывания или оттока ликвора или ее выработке в избытке, происходит ее накопление и увеличение желудочков. Излишки вызывают повышение внутричерепного давления.

Это и есть гипертензионный синдром, обладающий характерными неврологическими особенностями.

Особенности заболевания в детском возрасте

В зависимости от возраста пациента патология разделяется на синдром у новорожденных и у детей старшего возраста. В первом случае заболевание сложнее диагностировать, ведь грудничок не может рассказать о своем самочувствии.

Врачам приходится опираться на внешние признаки и жалобы матери. У грудничков синдром возникает чаще вследствие врожденных причин. Для детей старшего возраста присущ приобретенный характер патологии.

Им чаще ставят диагноз легкий или умеренный гипертензионный синдром.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром у детей

Если гипертензия и гидроцефалия развиваются параллельно, то синдром называется гипертензионно-гидроцефальным. В старшем возрасте он может быть обусловлен черепно-мозговыми травмами, вирусными заболеваниями и инфекциями, но диагноз подтверждается только в 3 случаях из 100.

У детей синдром проявляется сильными головными болями, которая мучает их с утра и сопровождается рвотой или тошнотой и головокружениями. Ощущения затем начинают появляться и после физических нагрузок. Далее выраженность симптома увеличивается, иногда боль возникает и усиливается.

Гипертензионный синдром у новорожденных

Чаще гипертензионно-гидроцефальный синдром диагностируется в раннем возрасте, преимущественно у новорожденных детей. Факторами риска выступают травмы во время родов, инфекции при беременности, недоношенность, симптомы поражения головного мозга. При осмотре невропатолог может заметить у младенца увеличивающийся родничок и открытые швы между костями черепа. У такого ребенка быстрее увеличивается окружность головы.

В целом высокое внутричерепное давление не является причиной будущих проблем с физическим и умственным развитием. Родители могут заметить заболевание по следующим клиническим проявлениям:

- беспокойное поведение малыша;

- нарушенный сон;

- постоянный плач;

- отказ от груди;

- тремор;

- рвота фонтаном;

- судороги.

Причины возникновения

Основной причиной синдрома повышенного внутричерепного давления является застой спинномозговой жидкости. Такое состояние может быть следствием следующих заболеваний и случаев:

- черепно-мозговые травмы;

- отек мозга;

- гидроцефалия;

- длительное кислородное голодание – гипоксия;

- нарушение оттока венозной крови;

- инфекции мозга или его оболочек;

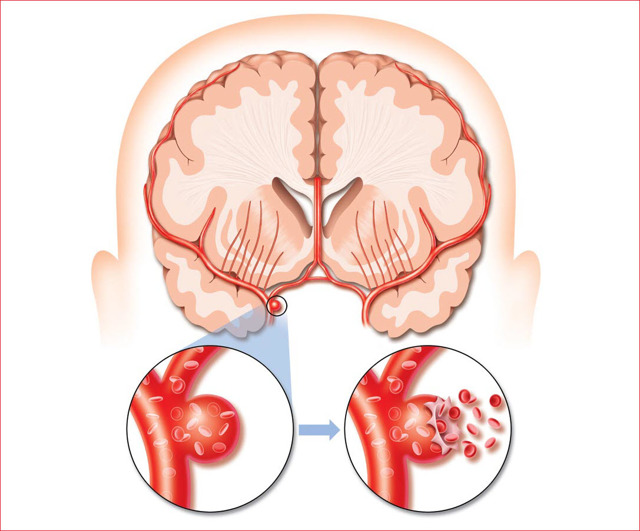

- кровоизлияния в мозг;

- злокачественные образования в головном мозге;

- энцефалит;

- гипотонус сосудов;

- наследственность.

Врожденные

Гипертензионно-гидроцефальный синдром вследствие причин врожденного характера чаще отмечается у новорожденных детей. У них эта патология проявляется из-за:

- осложнений во время беременности или родов;

- гипоксии головного мозга;

- недоношенности;

- субарахноидальных кровоизлияний;

- внутриутробных инфекций;

- врожденных дефектов головного мозга;

- безводного периода более 12 часов.

Приобретенные

Причины приобретенного характера присущи гипертензионно-гидроцефальному синдрому, развивающемуся у детей старшего возраста и взрослых. Их список включает:

- присутствие в головном мозге инородных тел;

- инфекционные заболевания;

- инсульт и его последствия;

- эндокринологические заболевания;

- опухоли головного мозга, гематомы, абсцессы, кисты в головном мозге;

- черепно-мозговые травмы;

- спонтанное повышение давления.

Признаки гипертензионного синдрома

Чтобы вовремя диагностировать заболевание, нужно знать симптомы, которыми характеризуется гипертензионно-гидроцефальный синдром у взрослых. Главным признаком является головная боль, которая усиливается при длительном пребывании на солнце, после физических нагрузок и активных движений с наклонами головы. Другие симптомы патологии:

- Тошнота. В основном она чувствуется утром и после употребления жирной пищи. Рвота появляется в один момент.

- Проблемы с глазами. Постепенно начинает ухудшаться зрение. В глазах может двоиться, возникает туманная пелена, а реакция на яркий свет снижается.

- Быстрая утомляемость. Внезапно может возникнуть возбудимость. Утомляется человек даже после незначительных нагрузок.

- Боли в спине. Охватывает весь позвоночник, сопровождается ослаблением мышц.

- Метеочувствительность. Состояние организма зависит от погоды.

- Гиперестезия. Заболевание характеризуется постоянным ощущением зуда под кожей. Создается чувство, что по всему телу бегают мурашки

- Нестабильное артериальное давление. Отмечаются его скачки на фоне усиленного сердцебиения и потоотделения на коже.

Методы диагностики

Выявлением гипертензионного синдрома занимаются специализированные лечебные учреждения. Медицина использует несколько способов для подтверждения такого диагноза. Их список включает:

- эхоэнцефалографию и реоэнцефалограмму;

- рентгенографическое исследование черепа;

- ядерно-магнитный резонанс и компьютерную томографию;

- электроэнцефалографию;

- исследование сосудов глазного дна;

- нейросонографию;

- церебральную пункцию.

Эхоэнцефалография (ЭхЭГ) и реоэнцефалограмма (РЭГ)

Применение эхоэнцефалографии помогает точно изучить картину работоспособности головного мозга. При наличии патологий этот метод позволяет их увидеть. В основе такого обследования больного лежит ультразвук, благодаря которому можно определить появление гипертензионного синдрома. Реоэнцефалограмма – это способ диагностики, оценивающий работу и состояние мозговых сосудов.

Процедура отражает напряжение их стенок, эластичность, симметричность кровенаполнения и венозный отток. При гипертензии эти показатели изменяются, поэтому реоэнцефалограмма помогает подтвердить диагноз. Проводится процедура следующим образом:

- пациенту в положении сидя измеряют артериальное давление;

- затем на голову надевается эластичная лента, проходящая над бровями, ушами и по затылку;

- над бровями, за ушами и в затылочной области крепят электроды;

- затем проводят регистрацию реоэнцефалограммы в течение пары минут.

Рентгенография черепа

Эта процедура показана для диагностики синдрома у детей старше 1 года, у которых заболевание развивается в течение длительного времени. Во время рентгенографии можно выявить так называемые «пальцевые вдавления». У детей отмечаются истончение черепных костей или изменение их формы. Признаками синдрома на рентгенограмме являются:

- остеопороз спинки турецкого седла;

- углубление пахионовых ямок;

- истончение или расширение черепных швов;

- увеличение размеров головы;

- сглаживание рельефа костей черепа.

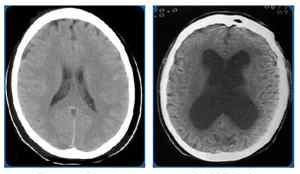

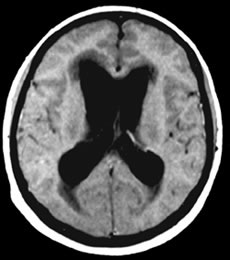

Ядерно-магнитный резонанс и компьютерная томография

Для окончательно подтверждения диагноза используют ядерно-магнитный резонанс, результатом которого является получение детальных виртуальных срезов тканей и органов. Процедура проводится на кушетке, где располагается пациент.

Под ней находится принимающее устройство, которое размещают напротив исследуемой части тела. Компьютерная томография тоже помогает определить участки нарушения динамики ликвора. Кроме того, она отображает размеры полостей мозга.

Если они увеличились, значит есть место повышению давления внутри черепа.

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Эта процедура изучает уровень активности процессов в головном мозге за счет электрических импульсов. Методика является одной из ведущих при диагностике разных заболеваний нервной системы.

У больных с наличием гипертензионного синдрома другая биоэлектрическая активность головного мозга. Электроэнцефалография помогает уточнить локализацию и характер развивающейся патологии сосудов.

При гипертензионно-гидроцефальном синдроме отмечается значительная десинхронизация активности корковых нейронов. Признаком болезни являются и диффузные нарушения их ритма.

Исследование сосудов глазного дна

Четкую картину нарастания внутричерепного давления можно определить по состоянию вен, их извитости и расширению. При гипертензии встречается изменение сосудов, напоминающее воспаление, вызванное глаукомой.

Нормальные считается внутриглазное давление в 12-22 мм рт. ст. Офтальмоскопия диагностирует даже незначительные изменения глазного дна.

В некоторых случаях применяют контрастный метод диагностики гипертензионного синдрома – ангиографию, которая выявляет возможные очаги тромбов и закупоривание сосудов.

Нейросонография

Данный метод диагностики исследует анатомию головного мозга. Эта процедура стала настоящим революционным переворотом при исследовании патологий у новорожденных. Метод не только очень информативный, но и безопасный.

Нейросонография оценивает структуру и размеры частей головного мозга, что помогает вовремя заметить патологические изменения. Метод заключается в проникновении ультразвука в мягкие ткани.

От уплотнений и неоднородных частей он отражается, что и формирует картину структуры головного мозга.

Цереброспинальная пункция

Самым востребованным и достоверным методом диагностики гипертензии является цереброспинальная пункция спинномозгового канала и желудочков мозга. Процедура помогает не только выявить патологию, но и выбрать метод лечения. Целью ее проведения выступает измерение давления ликвора, которое меняется при многих неврологических заболеваниях. Спинномозговую жидкость извлекают при помощи специальной иглы. Процедура является сложной, поэтому проводится только профессионалом.

Лечение гипертензионного синдрома у взрослых

Если ситуация экстренная, то нейрохирурги проводят оперативное вмешательство. Легкий гипертензионный синдром лечится при помощи комплексной терапии. Она направлена на устранение причины заболевания в виде скопления ликвора и снижение внутричерепного давления. Основой терапии чаще выступают мочегонные препараты. Кроме приема медикаментов пациенту требуется соблюдать психоэмоциональный покой, чтобы избежать усиления симптомов внутричерепного давления.

Снятие острых признаков в условиях стационара

Лечение острого периода патологии реализуется в условиях стационара в отделении интенсивной терапии. Пациенту срочно назначают внутривенные капельницы со специальными препаратами:

- диуретиками;

- гипотензивными средствами быстрого действия;

- магния сульфатом.

Консервативное лечение

Этот вариант терапии проводится на дому за счет приема самим больным определенных лекарств. Первыми врач назначает мочегонные средства, которые помогают активизировать выведение и всасывание ликвора. Их мочегонных часто используются Диакарб, Фуросемид, Гипотиазид, Верошпирон. Помимо этой категории лекарств, врач может прописать следующие препараты:

- Антибиотики. Назначаются в случае развития нейроинфекции.

- Противоопухолевые медикаменты. Необходимы, если причиной гипертензии являются новообразования.

- Сосудистые препараты, венотоники, помогающие при нарушениях кровообращения в головном мозге. Сюда относятся препараты Детралекс, Кавинтон, Циннаризин.

Хирургическое лечение

На запущенной стадии ликворно-гипертензионный синдром лечится хирургическим путем. Операция назначается, когда прием медикаментов не приносит положительного результата. Процедура представляет собой установку специальных шунтов, функцией которых является выведение лишнего ликвора. Практически сразу после операции пациенты отмечают улучшение состояния – постепенно восстанавливается зрение, человек перестает страдать от болевого синдрома.

Как лечить гипертензионно-ликворный синдром у детей

При лечении гипертензионно-гидроцефального синдрома у детей обязательным является прием медикаментов, способствующих выведению скопившегося ликвора. Чтобы устранить симптомы патологии, необходимы также препараты, стабилизирующие тонус мышечной системы.

Окончательно нормализовать состояние маленького пациента помогают успокаивающие травяные отвары в сочетании с седативными средствами. Выздоровление пройдет быстрее, если обеспечить ребенку правильный режим дня и питание.

Очень важны ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Возможные осложнения и последствия

Патология опасна для людей любого возраста. При отсутствии адекватного лечения существует возможность развития серьезных последствий, таких как:

- кома;

- эпилепсия;

- глухота;

- потеря зрения;

- паралич;

- задержка психического или физического развития;

- недержание кала и мочи;

- летальный исход.

Видео

Внутричерепная гипертензия. Причины и лечение.

Внутричерепная гипертензия. Причины и лечение.

Что важно знать о внутричерепной гипертензии

Что важно знать о внутричерепной гипертензии

Гидроцефальный синдром у детей до года признаки, диагностика и прогноз. Доктор Краснова

Гидроцефальный синдром у детей до года признаки, диагностика и прогноз. Доктор Краснова

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Гипертензионный синдром у детей: проявления, симптомы и лечение

- 13 Июля, 2018

- Кардиология

- Ксения Едиханова

При планировании беременности каждая женщина хочет, чтобы ее ребенок родился здоровым. К сожалению, во время вынашивания плода и в процессе родовой деятельности могут возникнуть некоторые осложнения. Гипертензионный синдром — одно из них. Что он собой представляет, какие опасности несет и каково лечение?

Описание

Гипертензионный синдром у новорожденных — одно из самых распространенных заболеваний неврологии у детей. Заболевание представляет собой повышение внутричерепного кровяного давления. Оно может быть симптомом гидроцефалии, когда излишняя спинномозговая жидкость накапливается в оболочках мозга.

Выделяют 2 формы заболевания — острую и хроническую. Для острой характерно резкое повышение давления, которое может привести к коме или тяжелым поражениям мозга. Хроническая форма проявляется в незначительном повышении внутричерепного давления, которое не представляет особой опасности для ребенка.

Механизм развития

Внутричерепное давление — это разница между давлением внутри черепа и атмосферным. В норме его показатели варьируются от 1,5 до 6 мм рт. ст. для новорожденных и от 3 до 7 мм рт. ст. для детей в возрасте от 1 года. При повышении данных показателей диагностируется повышенное внутричерепное давление.

Согласно доктрине Монро-Келли, полость черепа является замкнутым пространством, которое наполнено жидкостями. В норме это 85% мозгового вещества, 10% ликвора (спинномозговой жидкости) и 5% крови. Если какого-то вещества становится больше, наблюдается возникновение гипертензионного синдрома. Чаще всего это спинномозговая жидкость. Подобные изменения затрудняют нормальный кровоток и являются причиной появления головных болей и других неприятных симптомов патологии.

Большее количество пациентов с таким диагнозом излечиваются до 6 месяцев или 1 года. У некоторых повышенное внутричерепное давление сохраняется пожизненно. Для таких пациентов важно посещать невролога каждые полгода для отслеживания развития патологии и получения рекомендации по устранению симптомов. Консультации предполагают также рентгенографию головы и исследование глазного дна для контроля патологического состояния.

Причины возникновения

Гипертензионный синдром у грудничка может возникать из-за ряда следующих причин:

- осложнения в период беременности;

- преждевременная родовая деятельность;

- механические травмы во время родов;

- аномалии развития ребенка;

- гипоксия (нехватка воздуха), которая сохраняется на протяжении более 10 часов;

- черепно-мозговые травмы и кровоизлияния в мозг, возникающие при внутриутробном развитии;

- болезни, перенесенные во время беременности.

Важно следить за здоровьем во время беременности для того, чтобы избежать возможных осложнений.

Клинические проявления синдрома

Легкая форма гипертензионного синдрома может не иметь проявлений, так как детские черепные кости отличаются повышенной эластичностью, а роднички могут расшириться, что значительно ослабит давление. В 90% случаев, когда ребенку был поставлен диагноз «легкий гипертензионный синдром», подробное исследование его не подтверждает. Такая форма заболевания не несет опасности для ребенка. Острая форма характеризуется следующими симптомами:

- выпячивание родничка;

- увеличение головы в объемах;

- частое срыгивание при кормлении, отказ от еды;

- вялость;

- частый плач без видимых на то причин;

- тремор или судороги конечностей;

- отечность глазных яблок.

У детей старшего возраста (от 2-х лет) могут быть следующие жалобы:

- головокружение;

- усталость;

- головные боли, особенно после пробуждения;

- проблемы с памятью;

- невозможность без боли повернуть голову;

- светобоязнь.

Данные признаки гипертензионного синдрома требуют обращения к доктору для выяснения дальнейших действий для лечения патологии.

Диагностика заболевания

Гипетрензионный синдром у детей младшего возраста, особенно у новорожденных, невозможно определить, исходя из жалоб больного. Поэтому проводятся диагностические мероприятия, которые позволяют выявить заболевание:

- Рентген черепной коробки.

- Эхоэнцефалография — ультразвуковое исследование головного мозга.

- Реоэнцефалография — исследование сосудистой системы головного мозга, путем пропускания через нее слабого электрического тока высокой частоты.

- Компьютерная томография — метод исследования внутренних органов путем рентгеновского излучения.

- Ангиография — исследование состояния сосудов.

- Люмбальная пункция, с помощью которой замеряют давление спинномозговой жидкости.

- Осмотр офтальмолога, который исследует глазное дно на предмет обнаружения отечности диска зрительного нерва.

- Осмотр при рождении, при котором не заметить синдром сложно — этому способствует увеличенная в размерах голова младенца.

- Нейросонография — обследование, которое проводится через открытые роднички при помощи аппарата ультразвуковой диагностики. Она определяет факт наличия синдрома и препятствия для нормального оттока жидкости. Данный метод диагностики применяется на первых годах жизни ребенка, пока роднички еще не закрылись, потом метод становится бесполезным, его заменяют рентгенографией.

Результаты проведенной диагностики оцениваются лечащим неврологом. Данные исследований помогают назначить правильную терапию в соответствии с формой выявленной патологии.

Медикаментозное лечение синдрома

Лечение гипертензионного синдрома направлено на улучшение кровообращения, а также на уменьшение выработки спинномозговой жидкости, обилие которой приводит к скоплению в мозговых оболочках и гидроцефалии. Применяются следующие препараты:

- «Фуросемид», «Верошпирон», «Диакарб» повышают движение ликвора, а также выводят из организма лишнюю жидкость.

- «Эуфиллин» и «Ригематин» применяются для нормализации оттока спинномозговой жидкости через кровеносные сосуды.

- При появлении вторичной инфекции применяются антибиотики.

- «Ноотропил», «Аминалон», «Липоцеребрин» ускоряют метаболизм в нервных клетках.

- «Эскузан» повышает тонус сосудов.

- Настойки пустырника, валерианы и мяты способствуют общему успокоению ребенка.

- «Кавинтон», «Циннаризин» применяются для улучшения кровообращения.

Большинство препаратов вводятся инъекционным способом и в виде сиропов, суспензий, так как другие методы не подходят для новорожденного ребенка. Для детей старшего возраста возможно применение препаратов в таблетках.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство показано в тех случаях, когда патологию невозможно устранить лекарственными препаратами. Если гипертензионный синдром вызван новообразованиями в головном мозге, гематомами или инородными предметами, следует немедленно устранить причину хирургическим путем.

Возможно понижение внутричерепного давления при помощи трепанации черепа (высверливания в костях черепа отверстий) или пункция желудочков головного мозга для выведения лишней жидкости. Если ситуация угрожает жизни, возможно шунтирование, которое быстро выводит лишнюю жидкость из головного мозга.

Врачебные рекомендации

Гипертензинный синдром требует внимательного врачебного контроля на протяжении всей длительности лечения. Для того чтобы гарантированно получить положительный результат, важно придерживаться всех врачебных рекомендаций. Мама новорожденного ребенка должна большое время уделять налаживанию режима дня у малыша — это значительно поспособствует улучшению общего состояния.

Кроме того, важно ежедневно совершать длительные прогулки на свежем воздухе. Иногда показано выполнение специальной гимнастики для улучшения кровообращения и нормализации внутричерепного давления. В редких случаях доктора рекомендуют выполнение массажа для новорожденного для снятия тонуса конечностей.

Возможные последствия заболевания

Если у ребенка своевременно не была диагностирована болезнь или он не получил лечения в полной мере, могут развиться следующие патологии:

- слепота;

- задержка физического развития;

- задержка умственного развития;

- паралич конечностей;

- эпилепсия.

В случае отсутствия лечения легкой формы патологии, она может вернуться в виде сильных приступов головных болей, особенно часто это проявляется в подростковом возрасте.

Даже после проведенного лечения ребенок должен наблюдаться у невропатолога для отслеживания состояния и получать рекомендации при ухудшении состояния. Легкая форма данного заболевания может в будущем привести к развитию вегето-сосудистой дистонии, которая также требует лечения у невропатолога.

Профилактические меры

Гипертензионный синдром — что это такое? Так как патология представляет собой повышенное внутричерепное давление и требует медикаментозного и хирургического лечения, ее можно отнести к тяжелым заболеваниям детской неврологии. Как и любое другое заболевание, его легче предотвратить, чем лечить. Для того чтобы это сделать, женщина, которая готовится стать матерью, должна соблюдать следующие рекомендации:

- проходить все плановые консультации у гинеколога и отслеживать развитие ребенка и состояние своего здоровья;

- избегать заболеваний во время вынашивания плода, особенно в первом триместре, когда закладываются жизненно важные органы;

- не допускать механических травм живота, которые могут вызвать начало патологического процесса у малыша;

- во время беременности следить за состоянием здоровья, употреблять большое количество витаминизированной пищи;

- во время родовой деятельности выполнять все требования доктора и, если потребуется, дать разрешение на проведение операции кесарево сечение.

Соблюдение данных советов значительно уменьшает риски повышенного внутричерепного давления у новорожденного.

Гипертензионный синдром у детей — довольно опасная патология. Поэтому важно как можно раньше диагностировать его и начать корректное лечение синдрома.

Гипертензионный синдром

Вследствие перенесенных травм, опухолей, кровоизлияний в мозг, энцефаломенингита и других заболеваний мозга может развиться гипертензионный синдром. Это повышенное внутричерепное давление. Мужчины страдают им чаще, чем женщины, а среди детей таких различий не наблюдается.

Гипертензивный синдром связан с образованием излишнего количества спинномозговой жидкости в стволе спинного мозга, нарушением его циркуляции. Это приводит к застаиванию под оболочками и в желудочках мозга ликвора. Отсюда другое название патологии – ликворно-гипертензионный синдром.

Причины возникновения

- воспалительные процессы в спинном и головном мозгу;

- различные новообразования;

- длительная гипоксия;

- гематомы;

- чрезмерно низкий тонус сосудов;

- заболевания центральной нервной системы, вызванные паразитами;

- черепно-мозговые травмы;

- длительный безводный период;

- гидроцефалия, отек мозга;

- врожденные отклонения в развитии мозга;

- осложнения в течение беременности и родов;

- глубокая недоношенность;

- поздние роды;

- внутриутробные инфекции.

Гипертензионный синдром у детей

Гипертензивный синдром очень часто встречается в неврологии у маленьких детей с перинатальной энцефалопатией.

Симптомы

Гипертензионный синдром у детей имеет такие симптомы:

Гипертензионный синдром у детей имеет такие симптомы:

- неспокойное поведение;

- нарушения сна;

- головокружение;

- беспричинный на первый взгляд плач;

- постоянные приступы головные боли у детей, а после них – рвота;

- потливость;

- нестабильная температура.

Самочувствие детей с гипертензивным синдромом сильно зависит от погоды.

Лечение

- Гипертензионный синдром у детей лечится путем уменьшения выработки спинномозговой жидкости и ускорения венозного оттока с помощью диакарба, фуросемида (лазикс), 25%-го раствора сернокислой магнезии, 50%-го раствора глицерина, сорбитола, эуфиллина и ригематина. Все эти средства призваны уменьшить внутримозговое давление.

- Детям, страдающим гипертензионным синдром, также необходимы меры противовоспалительной, десенсибилизирующей и рассасывающей терапии, при отсутствии опухоли мозга – физиотерапевтические процедуры, например, правильный массаж. Детям нужно давать витамины группы В, аминалон, глутаминовую кислоту, липоцеребрин, ноотропил.

- Осенью и весной полезна профилактика гипертензивного синдрома у детей – курсы дегидратационной, противовоспалительной, общеукрепляющей терапии.

Лечение больных детей в острый период необходимо осуществлять в стационарном режиме. При частых обострениях желательно обучение детей в санаторно-лесных интернатах.

Дети, которые больны гипертензионным синдромом, обязаны проходить профилактический осмотр. Требуется прийти к офтальмологу для осмотра глазного дна, и не менее двух раз в год. Один раз в 2-3 года обязателен рентген черепа. Дети, которые перенесли воспалительные заболевания мозга, имевшие травмы головного мозга должны наблюдаться в диспансере.

Гипертензионный синдром у взрослых

Взрослые, в отличие от детей, способны описать распирающий характер головной боли, поэтому у них гипертензионный синдром легче выявить.

Причины

- менингит;

- травма головы;

- шейный остеохондроз.

Симптомы

- приступы головной боли при длительном пребывании на солнце, а также после активных движений с наклонами головы;

- иногда внезапная рвота после приступов, которая не вызвана отравлением;

- снижение работоспособности, вялость;

- ухудшение внимания и памяти;

- эмоциональные, нервные расстройства;

- обмороки.

Лечение

Лечение гипертензивного синдрома в основном направлено на устранение причин повышения внутричерепного давления (ВЧД).

Если внезапно у человека резко повысилось ВЧД или произошел отек мозга, применяют гипертонические растворы маннитола (уменьшает ВЧД на 60-90% и действует около 4-7 часов) и мочевины (применяется реже в связи с побочными эффектами от нее).

При лечении синдрома препараты диуретического действия получили широкое применение. Так, лазикс, или фуросемид, следует принимать внутрь, также можно колоть уколы внутривенно и внутримышечно.

Когда причины повышения внутричерепного давления устранены, переходят к стадии его нормализации с помощью диакарба.

Если причина синдрома – остеохондроз, то делают массаж, ЛФК, растирания, все, что способствует улучшению кровообращения.

Хирургический способ лечения

В случае осложнений лечение гипертензивного синдрома человека осуществляется хирургическим путем. С целью удаления излишков ликвора и снижения давления берут спинномозговую пункцию. Это очень болезненная, но эффективная операция.

Стратегия выздоровления

После принятых мер по устранению заболевания необходимо избавиться от причин, приводящих к декомпенсации – не стоит эмоционально и физически перенапрягаться. Также следует соблюдать приемлемый режим и распорядок дня: поменьше бывать на солнце, особенно если оно сильное, например, в обеденное и послеобеденное время, ни в коем случае нельзя заниматься активными видами спорта, которые включают в себя резкие движения, наклоны головы, прыжки, бег.

Гипертензионный синдром: признаки, лечение, причины, прогноз

Гипертензионный синдром (ГС) встречается довольно часто в диагнозах врачей-неврологов, им страдают как взрослые, так и дети. Повышение внутричерепного давления почти всегда служит симптомом серьезного заболевания, поэтому игнорировать его нельзя. Вместе с тем, в педиатрической практике нередки случаи гипердиагностики этого состояния, а при детальном обследовании более чем у 90% малышей с «легкой формой» оно не подтверждается.

Полость черепа ограничена костями и имеет постоянный объем, поэтому увеличение ее содержимого всегда сопровождается клинической симптоматикой. Нарастание внутричерепного давления сопровождает новообразования, появление избытка жидкости, гематомы, травмы головы, оно может быть острым и хроническим, но всегда требует пристального внимания специалистов.

Если у взрослых все более или менее ясно с внутричерепной гипертензией (ВЧГ), то у детей вопросы правильной диагностики и лечения до сих пор окончательно не решены.

Дело в том, что у грудничка нередко давление в черепе повышается при длительном и сильном плаче или крике, это можно считать вариантом нормы при отсутствии других на то причин.

Не всегда такая транзиторная гипертензия проявляется клинически, ведь кости черепа у малышей еще не срослись окончательно, имеются роднички, что позволяет «сглаживать» проявления ВЧГ.

Случается, что ребенку предварительный диагноз выставляется только исходя из того, что голова у него относительно крупных размеров, а малыш беспокойный и часто плачет, однако исследования показывают, что нет четкой взаимосвязи между большим размером головки и гипертензионным синдромом. По этим причинам стоит тщательно обследовать малыша и очень осторожно отнестись к выводам о наличии патологического характера ВЧД и, тем более, к назначению лечения.

Причины и виды гипертензионного синдрома

Причинами повышения давления внутри черепа обычно служит появление какой-то дополнительной ткани или объема жидкости в нем, которые не помешаются в имеющемся пространстве и сдавливают мозг. Среди наиболее вероятных факторов развития ГС можно указать:

- Опухоли.

- Кровоизлияния в ткань мозга или под оболочки.

- Нарушение циркуляции ликвора.

- Травмы.

- Нейроинфекции и воспалительные процессы (менингиты, энцефалиты).

- Дисциркуляторную энцефалопатию.

- Патологическое течение беременности и родов (внутриутробная гипоксия и инфекции плода, стремительные, преждевременные или запоздалые роды, травмы во время прохождения по родовым путям и т. д.).

По течению гипертензионный синдром может быть острым и хроническим. В первом случае наблюдается быстрое увеличение давления в полости черепа и нарастание симптомов поражения мозга, возможны кома и смещение мозговых структур. Хроническая ВЧГ характеризуется постепенным увеличением давления, которое обычно не достигает максимальных и угрожающих жизни цифр.

возникновение ГС из-за гематомы (либо образования) в полости черепа

Большую группу причин ВЧГ составляют различного рода образования, которые приводят к патологии в основном у взрослых. К их числу относят как злокачественные, так и доброкачественные опухоли, метастазы, кисты, гематомы, абсцессы мозга, сосудистые мальформации и аневризмы крупных размеров. Все эти процессы создают дополнительный объем в черепе, содержимое которого начинает плохо помещаться, следствием чего становится повышение давления и компрессия мозга.

Нередко ВЧГ появляется при увеличении размеров мозга вследствие его отека, сопутствующего инсультам, воспалительным процессам, ушибам, токсическим поражениям при патологии печени, отравлениях, сильной гипоксии. Увеличивающийся мозг занимает все больше пространства, и давление в черепе нарастает.

Нарушения кровообращения в сосудах мозга также могут способствовать ГС. Так, затруднение венозного оттока при дисциркуляторной энцефалопатии, аномалиях сосудистого русла, дефектах костных структур позвоночника приводит к накоплению венозной крови в мозговых синусах, что способствует хроническому, постепенному повышению давления в черепе.

Гипертензионный синдром у детей нередко возникает по причине патологии ликвородинамики, которая может заключаться в избыточном образовании спинномозговой жидкости, нарушении ее выведения или циркуляции по межоболочечным пространствам и желудочкам. Ликвор создает дополнительный объем, который не в состоянии скомпенсировать даже податливые кости у грудничков, и развивается ВЧГ, которую именуют ликворно-гипертензионным синдромом.

Ликвородинамические нарушения сопровождаются скоплением избытка жидкости в полостях – желудочках мозга. Последние расширяются, оттесняют ткань мозга на периферию, что может привести к атрофии полушарий. Такие формы ВЧГ называют гипертензионно-гидроцефальным синдромом, указывая тем самым на наличие и ВЧГ, и гидроцефалии. В клинике возможно преобладание как симптомов гидроцефалии, так и внутричерепной гипертонии.

У новорожденных малышей повышению давления внутри черепа способствуют родовые травмы и патология течения родов, длительная гипоксия, внутриутробное инфицирование цитомегаловирусом, токсоплазмой и другими возбудителями. На этом фоне уже до рождения в мозге ребенка могут сформироваться кисты, пороки развития и аномалии, препятствующие нормальному току ликвора. Таким детям диагноз может быть выставлен уже в роддоме.

Вне зависимости от причин, следствием внутричерепной гипертонии всегда является нарушение функции нейронов по причине сдавления мозга, неадекватного обеспечения его кислородом, ишемических повреждений, поэтому проявления ВЧГ обычно стереотипны.

Признаки повышения давления в черепе

При наличии симптоматики, подозрительной в отношении нарастания внутричерепного давления, нужно правильно оценить все имеющиеся признаки, особенно, у маленьких детей, ведь правильная диагностика – залог эффективного лечения.

Гипертензионный синдром сопровождают:

- Головная боль;

- Тошнота и рвота;

- Разной степени угнетение сознания (острые формы);

- Беспокойство, раздражительность и расстройства сна;

- Метеочувствительность;

- Нарушение зрения;

- Задержка развития у детей и снижение когнитивных функций у взрослых.

Самым главным симптомом, на который указывают большинство пациентов, считается головная боль. Она может быть внезапной, пульсирующей, резко возникшей при острой ВЧГ или постепенно нарастающей при хроническом течении патологии.

Обычно имеет место симметричность поражения и локализация боли в лобных и теменных областях. Взрослые пациенты описывают ее как «распирающую», исходящую как бы изнутри головы.

Краниалгия больше характерна для утренних часов либо когда пациент принимает горизонтальное положение, так как в этом случае затрудняется циркуляция спинно-мозговой жидкости.

При значительных цифрах внутричерепного давления краниалгия сопровождается чувством дурноты, тошноты и даже рвотой, возможно угнетение сознания вплоть до комы, нарушения ритма сердца (брадикардия или тахикардия). Иногда ВЧГ приводит к судорогам.

Многие больные жалуются на вегетативные расстройства в виде головокружений, потливости, колебаний температуры тела и артериального давления, обмороков. Эти симптомы вкупе с краниалгией часто и становятся поводом к обращению за помощью.

Пациенты взрослого возраста отмечают нарушение и физической, и умственной трудоспособности, снижение памяти и концентрации внимания, появление раздражительности и эмоциональной нестабильности. Возможны болезненные ощущения в глазных яблоках, снижение остроты зрения. Как дети, так и взрослые с ВЧГ очень метеочувствительны, и любое изменение погоды способно вызвать усиление симптоматики.

У детей диагностика может быть затруднена в связи с тем, что маленькие пациенты не всегда могут описать свои жалобы, а грудные малыши и вовсе не способы говорить. О наличии гипертензионного синдрома у детей грудного и младшего возраста говорят:

- Резкое беспокойство и длительный плач;

- Нарушения сна, частые пробуждения, трудности с засыпанием;

- Отказ от груди;

- Срыгивания, нередко – «фонтаном».

Детский мозг очень чувствителен к нарушению трофики, поэтому длительная ВЧГ, как правило, сопровождается задержкой психического и физического развития. Малыш отстает в развитии, страдают моторика, речь, мышление. В положенный срок ребенок не сидит, не учится ходить и не говорит, не способен к обучению.

Молодых родителей часто пугают перспективой нарушения развития младенца, у которого подозревают повышение внутричерепного давления. Стоит отметить, что во многих случаях правильное лечение способствует устранению симптомов патологии мозга и восстановлению правильного его функционирования. Даже уже имеющиеся признаки задержки психо-речевого развития могут быть устранены посредством терапии и занятий со специалистом.

При гипертензионно-гидроцефальном синдроме у детей может быть отмечено преобладание того или иного его проявления. Так, при ярко выраженной гипертензии малыш беспокоен, плачет, плохо спит, а при умеренной гипертензии, но сильной гидроцефалии, наоборот, появляется склонность к заторможенности, вялость, низкая активность ребенка.

Внешние признаки ГС возникают не всегда.

При значительных цифрах внутричерепного давления у взрослых могут появиться темные круги под глазами, которые не связаны с режимом сна и отдыха, а при внимательном рассмотрении можно увидеть мелкие подкожные венки.

У маленьких детей, когда еще не произошло окончательное формирование швов между костями черепа, длительная ВЧГ на фоне гидроцефалии вызывает более яркие внешние изменения: голова становится очень большой, в коже проступают венозные сосуды.

Диагностика и лечение гипертензионного синдрома

Правильная диагностика ГС до сих пор вызывает большие трудности. У врачей нет единого мнения, какие колебания давления считать пределом нормы, особенно у детей при отсутствии причинного фактора ВЧГ.

Особую трудность составляют и достоверные методы определения давления ликвора.

Большинство диагностических процедур дают ориентировочную информацию, основываясь на косвенных признаках патологии, а точно определить ВЧГ можно лишь инвазивными и сложными методами, доступными нейрохирургическим стационарам.

При наличии симптомов гипертензионного синдрома показано проведение эхоэнцефалографии, осмотр офтальмолога, рентгенография черепа. Офтальмоскопия показывает отек диска зрительного нерва, сосудистые изменения, которые могут косвенно говорить о ВЧГ. При рентгенографии костей черепа можно обнаружить изменение формы костей, их деформацию, «пальцевые вдавления».

расширение желудочков мозга при гидроцефальном ГС

Для поиска причины гипертензионного синдрома применяют ультразвуковые методики, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ангиографию при подозрении на аневризмы или мальформации сосудов.

Самым достоверным и, в то же время, наиболее радикальным способом диагностики гипертензионного синдрома служит люмбальная пункция с измерением ликворного давления. В некоторых случаях прибегают к пунктированию мозговых желудочков, но для этого требуется трепанация черепа. По возможности, врачи стараются избегать опасных инвазивных процедур, максимально обследуя больного более безопасными способами.

Лечение внутричерепной гипертензии – прерогатива неврологов. Эффективность во многом зависит от качества диагностики и грамотности врача. Все еще нередки случаи, когда оно назначается необоснованно, особенно, в педиатрической практике, поэтому родителям важно консультироваться у специалиста, которому можно доверить здоровье ребенка.

Консервативная терапия проводится обычно на дому, в случаях хронической ВЧГ и направлена на улучшение оттока жидкости из полости черепа. При остром возникновении патологии консервативный подход показан, если не происходит резкого нарастания внутричерепного давления и нет угрозы смещения структур мозга.

Основная группа препаратов для снижения внутричерепного давления – мочегонные. Назначают диакарб, верошпирон, гипотиазид. Педиатры обычно используют диакарб. В тяжелых случаях вводят внутривенно маннитол.

Помимо мочегонных, применяют средства для лечения основного заболевания:

- Антибиотики и противовирусные при инфекционном поражении;

- Сосудистые препараты (кавинтон, циннаризин) и венотоники (детралекс) при нарушении кровообращения в мозге;

- Противоопухолевая терапия в случае новообразований.

Для нивелирования симптомов компрессии мозговой ткани показаны препараты, улучшающие метаболизм нейронов – фезам, церебролизин, сермион и др. Детям, помимо лекарств, необходимы коррекционные занятия, если ВЧГ вызывает задержку развития.

Помимо лечебных назначений, пациенту следует избегать физических и эмоциональных нагрузок, исключить работу за компьютером, просмотр телевизора и прослушивание музыки, чтение, поскольку напряжение глаз может спровоцировать усиление симптоматики гипертензионного синдрома.

В легких случаях назначаются небольшие дозы мочегонных, рекомендуется наладить режим, ограничиться в питье. Возможен эффект от специальных упражнений, массажа, мануальной терапии.

При остром ГС с риском смещения структур мозга, при коме показано хирургическое лечение. Оно может состоять в декомпрессионной трепанации, когда создается дополнительное отверстие в костях, позволяющее снизить давление в черепе до приемлемых цифр, либо проводится пункция желудочков, показанная при гидроцефальном синдроме.

Если причиной патологии явилась опухоль, киста, аневризма, то хирургическая операция может состоять в их удалении для ликвидации источника ВЧГ. При врожденной патологии сосудов (аневризма вены Галена, например), проводятся шунтирующие операции, позволяющие наладить сброс «лишней» венозной крови из сосудов мозга.

Дети, которым установлен диагноз гипертензионного синдрома, должны постоянно находиться в поле зрения неврологов, как минимум 2 раза в год проходить обследования и контроль течения патологии. Задача родителей – обеспечить правильный режим, оградить от инфекций и перегрузок, вовремя отвести к врачу на консультацию.

Нарушения функции головного мозга в виде когнитивных расстройств, вегетативная симптоматика и снижение трудоспособности значительно ухудшают качество жизни больных хронической формой гипертензионного синдрома. У детей эта патология при отсутствии адекватных мер способна привести к резкому отставанию в развитии вплоть до имбецильности. Учитывая опасные последствия, внутричерепная гипертония требует пристального внимания со стороны неврологов и своевременного лечения.

Прогноз при гипертензионном синдроме зависит от выраженности, скорости развития патологии, первопричины. Понятно, что если у ребенка имеются серьезные пороки развития нервной системы или сосудов мозга, то ожидать полного выздоровления не всегда возможно.

В случаях умеренной степени ВЧГ консервативное лечение способно полностью устранить симптомы патологии и восстановить трудоспособность у взрослых и умственное развитие у детей.

При подозрении на внутричерепную гипертензию, наличии симптомов патологии важно не ждать самопроизвольного выздоровления, а вовремя попасть к грамотному специалисту.

Видео: доктор Комаровский о гипертензионном синдроме у детей

Видео: специалист о гипертензионном синдроме и его возникновении у взрослых

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Гипертензионный синдром у взрослых и детей: симптомы и лечение

Детские психические расстройства

12.12.2017

4.3 тыс.

2.9 тыс.

9 мин.

Гипертензионный синдром представляет собой внутричерепное повышение давления, которое может возникнуть по разным причинам – от инфекционных заболеваний до гормональных нарушений. Наиболее ярким признаком этого расстройства является головная боль.

Диагностика синдрома затруднена, наиболее точным методом является пункция спинного мозга или желудочков головного. Опасность заболевания заключается в значительном ухудшении качества жизни, снижении зрения, вплоть до слепоты, в тяжелых случаях – гипоксии и смерти мозга.

Лечение проводится медикаментозное, а при его неэффективности – хирургическое.

- 1. Описание болезни

- 2. Симптомы

- 3. Диагностика

- 4. Причины

- 5. Лечение

Пространство внутри черепа человека заполнено тремя основными компонентами – мозговым веществом (85%), спинномозговой жидкостью (или ликвором, 10%) и кровью (5%). Внутричерепное давление у всех людей избыточно по отношению к атмосферному и составляет 7,5 -15 мм.рт.ст. в положении лежа у взрослых и подростков.

При вертикальной позиции тела давление снижается до 5 мм рт.ст. и менее. У доношенных новорожденных оно составляет 1,5-6 мм рт.ст., у детей более старшего возраста — 3-7 мм рт.ст., а в некоторых случаях может равняться атмосферному. Стойкое превышение этого параметра у взрослых и детей более 20 мм рт.ст.

называется гипертензионным синдромом.

Когда 3 составляющие внутричерепного пространства находятся в балансе, постоянное значение давления поддерживается за счет создания буферного объема при уменьшении количества ликвора или крови. Если происходит повышение объема одного из компонентов (при отеке мозга, гиперемии и других патологиях) или появляется дополнительный компонент (травма, кровоизлияние, опухоль), то компенсаторные способности этой системы быстро исчерпываются и появляется внутричерепная гипертензия.

При значительном повышении внутричерепного давления ухудшается кровоснабжение мозга, нарушается зрение (вплоть до полной слепоты), наступает ишемия мозга, развивается отек, происходит дислокация его частей с нарушением жизненно-важных функций органов, появляются вегетативные отклонения (артериальная гипертензия, нарушение дыхания, брадикардия и другие). Различают несколько стадий гипертензии, последняя из которых представляет угрозу для жизни человека.

Гипертензионный синдром – это клиническое проявление повышения внутричерепного давления. Последнее может быть обусловлено различными причинами: болезнями и травмами. Для постановки точного диагноза требуются детальные обследования мозга и других систем. Как отмечает известный педиатр Комаровский, в России сложилась практика «гипердиагностики» этого синдрома, особенно у новорожденных детей, когда диагноз устанавливается в случаях, не подтвержденных клиническими исследованиями.

У грудничка первого года жизни наблюдаются следующие симптомы патологии:

- увеличение окружности головы в каждом месяце более чем на 1 см у доношенных и больше 2 см у недоношенных малышей;

- беспокойство, повышенная возбудимость;

- расхождение швов черепной коробки;

- выбухание большого родничка;

- обильные и частые срыгивания, особенно в утренние часы;

- плохой, чуткий сон или повышенная сонливость;

- симптом Грефе – когда ребенок смотрит вниз и у него видна верхняя часть белка («выпученные» глаза);

- чрезмерная двигательная активность.

У детей более старшего возраста отмечаются следующие признаки:

- частая головная боль, не имеющая определенной локализации, усиливающаяся по утрам, при кашле, чихании, укачивании;

- головокружение;

- тошнота и рвота, не связанные с приемом еды, после рвоты у ребенка наступает небольшое облегчение;

- неустойчивость в позе Ромберга (ноги вместе, руки вытянуты вперед, глаза закрыты );

- ухудшение зрения (затуманивание, потемнение, двоение, выпадение полей зрения);

- повышенная тактильная, слуховая и зрительная чувствительность;

- раздражительность, психоэмоциональная неустойчивость и нарушения сна;

- увеличение секреции слюнных желез, не связанное с приемом пищи;

- снижение когнитивных способностей, ухудшение памяти.

Для подростков и взрослых людей характерны следующие признаки синдрома:

- Ведущий симптом – головная боль (в 90% случаев) различной силы, с выраженной интенсивностью в утренние часы, сопровождающаяся тошнотой и рвотой (в 30% случаев), усилением выраженности при наклонах головы вниз и при кашле. Боль по утрам обусловлена биологическим ритмом выработки ликвора (40% этой жидкости производится между 4 и 6 часами) и носит распирающий характер с ощущением выдавливания глаз.

- Головокружения.

- Временные нарушения зрения (потемнение, затуманивание в центральной части, раздвоение, выпадение полей зрения), отмечаются в 70% случаев, предшествуют головной боли или происходят в начале заболевания.

- Шум в голове (у 60% больных).

- Ложное ощущение света в глазах (более 50% случаев).

- Ограничение движения глазных яблок по направлению к наружной стороне.

В критических случаях появляются следующие симптомы:

- дыхательные расстройства;

- нарушение сознания;

- судорожные припадки;

- изменение размера зрачков, отсутствие реакции на свет, слепота;

- двигательные нарушения;

- летаргия.

Зрительные изменения при отсутствии своевременного лечения в 10% случаев приводят к необратимому ухудшению зрения.

При диагностике синдрома и выявлении его причин необходимо сдать общий, гормональный и биохимический анализы крови. Основным методом диагностики у новорожденных и детей до 1 года является нейросонография – ультразвуковое исследование мозга через большой родничок. У детей более старшего возраста и взрослых проводят следующие инструментальные обследования:

- магнитно-резонансную или компьютерную томографию (МРТ или КТ);

- электроэнцефалограмму;

- офтальмоскопию;

- УЗИ брюшной полости;

- ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов головы.

Признаки гипертензии

На рентгенографических снимках присутствуют следующие симптомы:

- увеличенные нижние рога боковых желудочков;

- отсутствие визуализации субарахноидальных пространств, межполушарной и боковых щелей мозга;

- извитость зрительного нерва;

- расширение передних рогов боковых желудочков;

- пониженная плотность ткани;

- «пустое турецкое седло»;

- уплощение задней поверхности глазного яблока.

Рентгенологическое исследование мозга (МРТ и КТ ) проводится также с целью исключения других патологий – наличие объемных процессов, тромбоз вен. В сложных случаях делают рентгеноконтрастный снимок.

Наиболее информативным является метод люмбальной или вентрикулярной пункции, при которой в области поясницы или в боковые желудочки мозга вводится игла в пространство, заполненное ликвором. Измерение давления производится при помощи датчиков.

Эта процедура противопоказана при наличии смещений структур и выраженном отеке мозга, так как она может закончиться летальным исходом для пациента. У пункции имеются осложнения – внутричерепные инфекции и кровоизлияния, инфицирование спинного мозга, повреждение функциональных областей мозга и кровеносных сосудов.

При проведении офтальмоскопии выявляются следующие признаки:

- отек зрительного нерва;

- расширение слепого пятна, приводящее к выпадению поля зрения;

- кровоизлияния в глазном дне;

- сужение артерий и расширение вен;

- снижение остроты зрения.

Так как непосредственное измерение внутричерепного давления – травматичный и инвазивный метод, то в медицинской науке ведутся поиски более безопасных способов диагностики. К ним относятся:

- Транскраниальная допплерография – ультразвуковое сканирование сосудов головного мозга, при котором оценивают разницу в кровотоке в средней мозговой артерии и в период сокращения и расслабления сердечной мышцы. Превышение значения в 0,8-0,9 является признаком внутричерепной гипертензии.

- Измерение давления через лабиринт внутреннего уха.

Главными факторами появления гипертензионного синдрома являются нарушения выработки и циркуляции ликвора, застой крови внутри черепа и увеличение объема мозга. Причинами могут являться:

- инфекционные заболевания мозга (воспаление мозговой и паутинной оболочек);

- вирусные болезни (корь, грипп, ветрянка, паротит и другие);

- почечная недостаточность;

- судорожный синдром;

- сотрясения и черепно-мозговые травмы;

- кровоизлияния;

- артериальная гипо- или гипертензия;

- тромбоз вен;

- аномалии развития мозга (гидроцефалия, микроцефалия, черепно-мозговая грыжа, аневризмы сосудов, преждевременное сращение костей у новорожденных );

- увеличение внутрибрюшного или внутригрудного давления;

- опухоли и абсцессы головного мозга;

- синдром поликистозных яичников;

- отек мозга;

- эндокринные и гормональные нарушения, сопровождающиеся ожирением;

- системные заболевания (красная волчанка, саркоидоз, тромбоцитопеническая пурпура);

- отравление тяжелыми металлами;

- прием некоторых лекарств (антибиотики тетрациклинового ряда, гормоны, Ретинол, Циметидин, Амиодарон, средства, содержащие соли лития, налидиксовую кислоту и другие);

- гипервитаминоз;

- синдром Тернера (хромосомное нарушение ).

Существует также идиопатическая форма гипертензионного синдрома, проявляющаяся преимущественно у женщин 30-50 лет, страдающих от ожирения и эндокринных расстройств. Точный патогенез этой формы заболевания не установлен. Ухудшение состояния может начаться во время беременности, после родов или при приеме гормональных и контрацептивных препаратов.

Пациентам при гипертензионном синдроме показан покой в течение всего периода лечения, так как излишняя активность усугубляет состояние. Основу консервативной терапии составляют следующие мероприятия:

- 1. Улучшение оттока крови из полости черепа. Для этого головной конец кровати должен быть приподнят на 30-40 градусов, а под голову необходимо подложить небольшую подушку для предотвращения запрокидывания головы. Эти простые меры позволяют снизить внутричерепное давление и облегчить состояние больного.

- 2. Использование седативных и обезболивающих средств (Пропофол, Мидазолам, Диазепам, Дроперидол и другие). Психоэмоциональное возбуждение и боль приводят к повышению артериального и внутричерепного давления. Болевые импульсы способствуют возникновению очагов возбуждения в структурах мозга, что может спровоцировать судороги и расширение зоны повреждения мозга. В условиях стационара применяют внутривенное или внутримышечное введение обезболивающих средств (Фентанил, Промедол, Налбуфин, Буторфанол).

- 3. Если состояние больного сопровождается повышением температуры, то необходимо применять антипиретические препараты (Анальгин, Димедрол, Кеторолак) и физические методы охлаждения: накладывание на шею емкости со льдом, обтирание прохладной водой, охлаждение тела при помощи вентилятора. Повышенная температура приводит к росту кровенаполнения головного мозга и повышению внутричерепного давления. Снижение температуры мозга с 39,5 до 38,5 градусов способствует уменьшению давления с 17 мм рт.ст. до 13 мм рт.ст.

- 4. Основным лекарственным средством при гипертензии является Ацетазоламид (Диакарб). У взрослых начальная доза составляет по 500 мг дважды в день, дозировку постепенно увеличивают до 2-2,5 г/сут. Лечение должно проводиться длительно, в течение нескольких месяцев. Этот препарат не только способствует нормализации внутричерепного давления, но и эффективен у пациентов со зрительными расстройствами.

- 5. У больных с гипертензионным синдромом необходимо постоянно контролировать уровень артериального давления, так как при нарушении саморегуляции мозгового кровотока оно приводит к повышению внутричерепного давления. Для снижения артериального применяют Лабеталол, Нитроглицерин, Эналаприл, Нимотоп и другие препараты.

Экстренная терапия в условиях стационара включает следующие меры:

- 1. Устранение расстройств дыхания при помощи искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применение седативных средств для синхронизации дыхания и ИВЛ с целью предотвращения повышения внутригрудного давления.

- 2. Уменьшение болевого синдрома при помощи анальгезирующих средств.

- 3. Снижение внутрибрюшного давления при помощи препаратов, стимулирующих перистальтику пищеварительного тракта, установка желудочного или кишечного зонда.

- 4. Применение гипотермических и гипотензивных препаратов.

- 5. Использование гиперосмолярных растворов Маннитола, хлорида натрия и комбинаций последнего с коллоидными препаратами.

- 6. Применение барбитуратов (Фенобарбитал, Тиопентал натрия, Суритал, Бревитал и других), угнетающих обменные процессы и снижающих кровоток в мозге. В высоких дозах они способствуют уменьшению внутричерепного объема крови.

Для лечения детей используют следующие средства:

- диуретики для дегидратационной терапии (Маннитол, Фуросемид, Диакарб);

- седативные (сульфат магния);

- ноотропные (Фенибут, Анвифен);

- витамины группы B;

- симптоматические средства по показаниям узких специалистов.

В качестве профилактики заболевания у детей необходимы:

- 1. соблюдение режима;

- 2. сбалансированное питание с ограничением количества соли и жидкости;

- 3. регулярное выполнение физиопроцедур (ЛФК, массаж);

- 4. умеренные физические нагрузки;

- 5. ограничение зрительной и психоэмоциональной нагрузок;

- 6. профилактика инфекционных заболеваний, ожирения и травматизма.

У взрослых хороший результат показывает диета с целью снижения массы тела. При неэффективности консервативной терапии и резком ухудшении зрения применяют хирургические вмешательства:

- серийные люмбальные пункции;

- декомпрессию оболочки зрительного нерва;

- шунтирование вен головного мозга;

- декомпрессивную трепанацию черепа (краниотомию).

Последний метод является наиболее агрессивным и имеет выраженные положительные эффекты, но не применяется в широкой клинической практике из-за отсутствия достаточной доказательной базы и возможных осложнений.

Гипертензионный гидроцефальный синдром: признаки и лечение болезни

Гипертензионным гидроцифальным синдромом называют нарушения функциональности мозга, которое появляется вследствие избыточного скопления ликворы, или спинномозговой жидкости, в желудочках мозга. В результате гипертензионного гидроцефального синдрома развивается повышение внутричерепного давления.

- Особенностью данного диагноза есть то, что он очень часто диагностируется в странах постсоветского пространства, а в других зарубежных странах этот диагноз считается признаком более серьёзных заболеваний нервной системы.

- Для лучшего понимания смысла данной проблемы нужно знать, что значат следующие термины:

- Гипертензия — повышение внутричерепного давления вследствие гидроцефалии;

- Гидроцефалия — переизбыток жидкости спинного мозга, или ликвора.

- Основные причины гипертензионно-гидроцефального синдрома:

- плохая наследственность;

- осложнения, полученные при родах;

- недоношенность;

- нейроинфекции (напр. менингит, энцефалит);

- опухоли головного мозга;

- повреждения черепа или мозгов;

- кровоизлияния в мозг;

- различные патологии

- понижение тонуса сосудистой системы.

Гипертензионный гидроцефальный синдром можно разделить на три подвида, которые отличаются течением болезни и клинической картиной, а также методами лечения и зависят от возраста предполагаемого больного.

Виды гипертензионно-гидроцефального синдрома:

- Гипертензионный гидроцефальный синдром у новорождённых;

- Гипертензионный гидроцефальный синдром у взрослых;

- Гипертензионный гидроцефальный синдром у детей от 3 до 12 лет.

Гипертензионный гидроцефальный синдром у детей и взрослых

У детей и взрослых гипертензионный гидроцефальный синдром имеет приобретённый характер, а это значит, что у них болезнь развивалась не в утробе матери, а уже после рождения. Часто случается так, что у этой возрастной категории развитие гидроцефального синдрома приводит к церебральному параличу, а также эти два диагноза могут развиваться в одно время.

Причины приобретённого гипертензионно гидроцефального синдрома у детей и взрослых:

- нарушенный обмен веществ;

- злокачественные образования или гематомы в отделах головного мозга;

- гипертензия;

- перенесённый ранее инсульт;

- малярия;

- энцефалит;

- нарушение целостности черепа, попадание осколков черепа в мозг;

- паразитарные кисты.

Гипертензионный гидроцефальный синдром у младенцев

Чаще всего симптом проявляется у новорождённых по врождённым причинам. Иногда его диагностируют ещё в утробе матери. Появление этого осложнения у плода связано с отклонениями в его развитии.

Основные причины гидроцефального синдрома у новорожденных:

- наличие болезней хронического характера у матери;

- наличие инфекционных или вирусных болезней у матери во время беременности;

- потеря вод более, чем за 12 часов до родов;

- нехватка кислорода в утробе матери;

- преждевременные или поздние роды;

- проблемы с сердечно-сосудистой системой;

- аномалии развития ребёнка в утробе;

- замедление развития плода;

- травмы головы у ребёнка, которые были получены в утробе или при родах;

- повреждение плода механического характера.

Признаки гипертензионно-гидроцефального синдрома у детей и взрослых

Симптомы приобретённого гидроцефального синдрома у детей и взрослых отличаются.

Признаки гидроцефального синдрома у детей от 3 до 12 лет:

- по утрам часто болит голова, временно теряется ориентация в пространстве;

- ребёнок заметно вялый, слабый и постоянно хочет спать;

- кожа ребёнка бледная, имеет нездоровый вид;

- проявляется косоглазие;

- снижается внимание, появляются проблемы с памятью;

- появляется непереносимость яркого света и громких звуков;

- повышается тонус мышц.

Признаки гидроцефального синдрома у взрослых:

- главный симптом — появление приступов сильной головной боли;

- тошнота и рвота, которые систематически повторяются;

- нарушения зрения;

- судороги, потеря сознания, а в самых тяжёлых случаях — кома.

- Признаки гидроцефального синдрома у новорожденных:

- Симптоматика гипертензионного гидроцефального синдрома у новорожденных достаточно ярко выражена, поэтому молодые родители могут сами заподозрить неладное.

- Основные симптомы:

- сильный рост окружности головы, превышающий 1 см. в месяц;

- напряжённый родничок;

- плохой аппетит и сон;

- частые срыгивания;

- постоянный беспричинный плач;

- повышенный тонус мышц;

- судороги и тремор конечностей. Ранее мы писали про отличие судорог от тремора тут.

- опущение зрачка вниз, косоглазие.

Все или несколько из вышеперечисленных симптомов свидетельствуют о возможных проблемах у ребенка, которые требуют обязательного обследования. Очень важно предупредить развитие синдрома на ранних сроках, ведь позже лечение будет более затруднительным и могут возникнуть осложнения, которые повлияют на развитие нервной системы ребёнка в будущем.

Стоит отметить, что этот диагноз часто ставится необоснованно. Поэтому молодым мамам желательно консультироваться у нескольких врачей.

Лечение гипертензионно-гидроцефального синдрома

Так как лечение гидроцефального синдрома сложное и имеет ряд побочных эффектов, начинать его следует после точной постановки диагноза и тщательного обследования пациента с помощью специального оборудования. Это не тот случай, когда можно назначать лечение «для профилактики», ведь есть риск необоснованно навредить здоровью.

Методы лечения:

- Употребление специальных медикаментов в сочетании с массажами и физиотерапией;

- Хирургическое вмешательство (шунтирование или удаление новообразования, которое мешает оттоку жидкости).

Постановка диагноза

Методы диагностики данной проблемы не всегда могут подтвердить на 100% диагноз. Поэтому если есть сомнения, лучше пройти обследование повторно или наблюдаться у врача для получения более достоверных подтверждений наличия гидроцефального синдрома у человека. Если диагноз подтверждён, нужно незамедлительно приступать к лечению на стационаре.

Методы постановки диагноза:

- обследование сосудов глаз;

- ядерно-магнитный резонанс, а также компьютерная томография;

- проведение пункции для измерения давления, самый достоверный метод.

Диагностика этого синдрома у младенцев включает дополнительные методы:

- нейросонография — ультразвуковое исследование головного мозга через родничёк;

- измерение динамики роста головы.

Осложнения и прогноз при гипертензионно-гидроцефальном синдроме

Наиболее благоприятен прогноз для детей от рождения до полутора лет, ведь в этом возрасте лечение даёт самые лучшие результаты. При правильно поставленном диагнозе и своевременно принятых мерах возможно полностью вылечить гидроцефальный синдром и обеспечить нормальное развитие ребёнка в будущем.

Для взрослых и детей от 3 — 12 лет прогноз зависит от причин возникновения и правильности, а также своевременности лечения.

ГГС может привести к следующим осложнениям:

- потеря слуха и зрения;

- задержка в психическом и физическом развитии;

- эпилепсия;

- кома;

- паралич;

- недержание кала и мочи;

- смерть.

Для предупреждения осложнений важно обратиться за помощью к хорошему доктору при первых же признаках гипертензионно гидроцефального синдрома, пройти обследование и назначенное лечение. После выздоровления нужно систематически наблюдаться у врача.

08.11.2019

Эффективное лечение гипертензионного синдрома

Гипертензионный синдром характеризуется набором признаков, сопровождающих аномальные процессы в головном мозге.

Симптоматическое заболевание провоцирует повышенное давление в черепной коробке, связанное с новообразованием, опухолью, заполняющей внутричерепное пространство. Частой причиной аномалии служит скопление ликвора, вызвавшее отек.

Излишек секрета образуется в позвоночном стволе, локализуется в желудочках головного мозга. Патологические явления приводят к расширению кровью артерий и увеличению в диаметре переполненных полостей.

Причины возникновения гипертензионного синдрома

Костная система черепа создает неизменный внутренний объем. Разрастание инородной ткани и скопление жидкости приводят к заполнению пространства, при этом оттесняя и сдавливая мозг.

У взрослых

Повышенная продукция спинномозгового секрета, недостаточная циркуляция и выведение формируют ликворно-гипертензионный синдром у взрослых. Определяется ряд факторов, способных вызвать сбой в производстве и динамике спинной жидкости:

- отек, гидроцефалия;

- недостаточный отток крови;

- длительная гипоксия;

- кровоизлияние в головном мозге;

- новообразования злокачественного и доброкачественного характера;

- фрагменты черепа, гематомы, возникшие вследствие травм головы;

- резкое повышение артериального давления;

- гипотонус сосудистых стенок;

- последствие инсульта;

- дисфункция эндокринной системы;

- инфекционные поражения (энцефалит, менингит).

В редких случаях этиологией аномалии является наследственная предрасположенность. Существует форма с неустановленной причиной (идиопатическая), ей подвержены в основном женщины с избытком массы тела и проблемами эндокринной системы. Прием контрацептивных средств ухудшает клиническую картину.

У детей

Патология определяется как приобретенная или врожденная, к последнему типу относится младенческий возраст. Для старших детей характерен приобретенный генез, протекающий в легкой или умеренной форме. Гипертензионный синдром у грудничка развивается по следующим причинам:

- недоношенность плода;

- гипоксия в перинатальный период;

- длительные роды, осложненные травмой головы;

- инфекции при беременности (токсоплазмоз);

- дефекты развития центральной нервной системы;

- безводные периоды перед родами (больше 10 часов);

- внутриутробная недоразвитость головного мозга, черепных костей.

Заболевание относится к категории неврологических, в процессе роста младенца отмечается увеличение родничка и черепа, несращение швов между костями в области темени.

В подростковом возрасте причины возникновения синдрома также связаны с переизбытком и накоплением ликвора:

- черепно-мозговые повреждения;

- инфекционные заболевания;

- новообразования и отеки;

- почечная и сердечная недостаточность;

- судорожный синдром;

- внутрибрюшное давление;

- гормональные нарушения.

Гипертензионный синдром у детей дошкольного возраста может проявиться вследствие формирования патологий, связанных с ранним сращением теменных костей, гипервитаминозом, интоксикацией тяжелыми металлами. Реже развитие обусловлено хромосомными аномалиями (болезнь Тернера).

Классификация и признаки

По характеру течения гипертензивный синдром разделяется на острую и хроническую форму.

Первый вид патологии начинается с резкого повышения давления и стремительной интенсивности признаков, существует большой риск потери сознания, в худшем случае – комы, смещения мозговых участков.

Хроническая форма протекает на фоне недостаточного венозного оттока и аномалии структур позвоночного столба. Давление повышается постепенно, не достигает высокого показателя, угрозы для жизни не представляет.

Признаки гипертензионного синдрома зависят от возраста пациента. У взрослых аномалия определяется по ряду симптомов, основным из которых является сильная головная боль. Состояние ярко выражено в горизонтальном положении. К второстепенной симптоматике относятся:

- синие круги над скуловыми дугами;

- визуально определяющаяся капиллярная «сетка» на веках;

- частые перепады артериального давления;

- тахикардия, интенсивное потоотделение;

- снижение эректильной функции у мужчин, либидо у женщин;

- ослабление тонуса скелетной мускулатуры позвоночника;

- быстрая смена нервозности и раздражительности апатией, чувством усталости;

- тошнота, возможна рвота;

- предобморочное состояние без видимых причин, особенно перед сменой погодных условий;

- снижение зрения.

Проявление болезни у детей в первую очередь сказывается на их поведении и выражается:

- беспокойством;

- плохим сном;

- беспричинным плачем;

- отказом от пищи;

- частыми обильными срыгиваниями.

При умеренном проявлении болезни наблюдается заторможенность, отсутствие активности, сонливость, вялость.

У новорожденного к симптоматике добавляются визуальные признаки:

- открытие малого и выпячивание большого родничка;

- участки между черепными костями не закрыты;

- выпуклость артерий на висках;

- голова по объему больше общепринятых норм;

- в глазах явно определяется линия белка над радужкой.

В тяжелых случаях характерен слабый мышечный тонус, отсутствие глотательного рефлекса, рвота, гипертермия.

Диагностика

Для определения синдрома и причин у младенцев в возрасте до 12 месяцев в педиатрии используются лабораторные исследования мочи и крови на биохимический состав. Инструментальным методом диагностики является нейросонография, выполняемая ультразвуковыми лучами через большой родничок. Взрослым пациентам и детям старшего возраста обследование проводится при помощи:

- компьютерной, магнитно-резонансной томографии (КТ, МРТ);

- эхоэнцефалографии;

- офтальмоскопии;

- нейросонографии;

- транскраниальной допплерографии ультразвуком;

- УЗИ брюшины;

- рентгенографии.

Для постановки диагноза исследуются сосуды глазного дна. К самой информативной методике определения гипертонического синдрома относится пункция (вентрикулярная, люмбальная), при помощи которой проводится измерение давления ликвора в поясничной зоне позвоночника или боковых желудочках мозга. Методика является травмоопасной, есть противопоказания.

Рекомендации по лечению

Терапия хронического вида гипертензионного синдрома проводится в домашних условиях, острая форма требует госпитализации. Лечение взрослых пациентов осуществляется с целью:

- Восстановления динамики ликвора при помощи диуретиков («Гипотиазид», «Фуросемид», «Диакарб», «Ацетазоламид», «Верошпирон»).

- Нормализации оттока секрета («Эуфиллин», «Ригематин»).

- Улучшения кровоснабжения головного мозга («Кавинтон», «Детралекс»).

- Устранения артериального давления («Нимотоп», «Эналаприл», «Лабеталол»).

- Купирования боли седативными и анестезирующими медикаментами («Мидазолам», «Дроперидол», «Анальгин»).

- Улучшения состояния стенок сосудов («Эскузан»).

- Снижения компрессии ткани («Сермион», «Фезам», «Церебролизин»).

Проявление острой формы у ребенка требует неотложного медицинского вмешательства. Маленький пациент подлежит немедленной госпитализации для оказания первой помощи:

- нормализация и синхронизация дыхательной функции, проведение вентиляции легких, применение седативных препаратов;

- купирование болевого синдрома;

- стимуляция перистальтики кишечным зондом для снятия давления внутри брюшины.

Проводится дегидратационная терапия «Фуросемидом», «Маннитолом», «Диакарбом». Для снижения внутричерепной компрессии применяется «Сульфат магния», «Магнезия», «Глицерин», растворы «Эуфиллина», «Сорбитола», «Ригематина», препараты ноотропного действия («Анвифен», «Фенибут»).

У взрослых и детей при остром течении синдрома с риском смещения мозговых участков для декомпрессии прибегают к оперативному вмешательству. Хирургическим путем удаляются новообразования и инородное тело.

При легких проявлениях заболевания назначаются мочегонные препараты, рекомендуется соблюдение питьевого режима (минимальное потребление жидкости). Показана лечебная физкультура, массаж, фитотерапия.

Народные методы

Терапия проводится с целью предотвращения сдавливания головного мозга избытком скопившегося ликвора. Поэтому нетрадиционная медицина предлагает рецепты с ингредиентами растительного происхождения, обладающие мочегонными свойствами.

Для детей рекомендуется:

- Отвар корня петрушки (измельчить 100 г компонента, поместить в емкость, добавить 0,5 л воды, кипятить 10 минут, дать настояться 2 часа, профильтровать). Принимать в течение суток (от года жизни).

- Семена сельдерея (1 чайная ложка), заливаются 0,2 л кипятка, настаиваются в термосе 5 часов, даются малышу перед едой по 1 ст. л., грудничку – по 1 ч. л.;

- Травяной сбор, в состав которого в равных частях входят багульник, семена тмина, пустырник, кошачья мята, спорыш. Для его приготовления 1 ст. л. ингредиентов заливается 0,25 л воды, выдерживается на паровой бане 20 минут. Затем настой фильтруется. Рекомендуется пить детям старше двух лет по чайной ложке пять раз в день.

Рецепты для взрослых:

- Измельченные в порошок сухие шишки хмеля (2 столовые ложки на стакан воды) кипятятся на слабом огне 15 мин., настаиваются 2 часа. В состав добавляется ½ ч. л. куркумы. Принимать следует по 100 г в два захода утром и перед обедом.

- Сухие листья лаванды (40 г), предварительно измельченные, смешиваются с 0,5 стакана горчичного масла, помещаются в темное место на 14 дней. В готовую настойку добавляется сок каланхоэ (50 г). Держать зелье следует в холодильнике. Пить по 1 ст. ложке натощак.

- Смешивают в равных частях фиалку трехцветную, листья репейника, мяту перечную и кошачью, омелу, корень багульника. 100 г травы заливают 1 л кипятка. Смесь настаивается в термосе одну ночь. Готовое средство процеживается, разделяется на 5 равных частей, пьется в течение дня.

Применение народных рецептов допускается, если нет индивидуальной непереносимости компонентов.

Возможные осложнения и прогноз

Синдром относится к категории опасных неврологических заболеваний, без адекватной своевременной терапии способен вызвать осложнения в виде:

- нарушения памяти, мышления, внимания;

- увеличение родничка у младенцев;

- гипотонуса мышечной массы;

- пареза конечностей;

- эпилептического синдрома;

- отставания в развитии (риск имбецильности);

- недержания экскрементов и мочи.