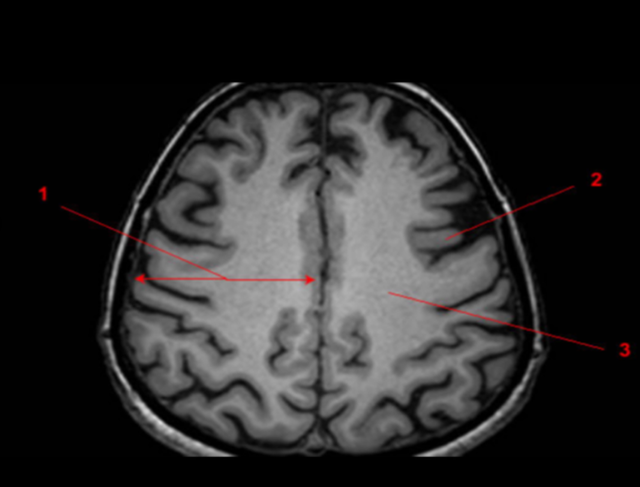

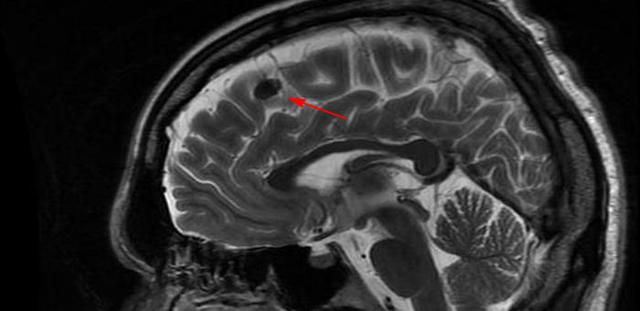

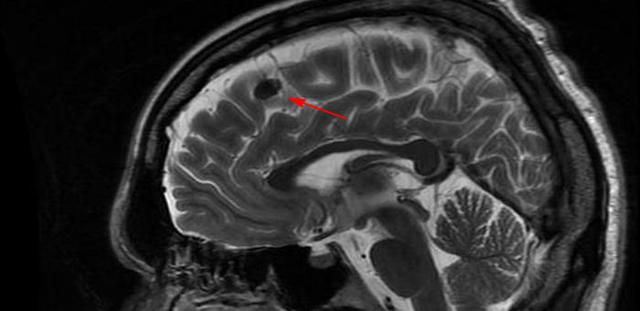

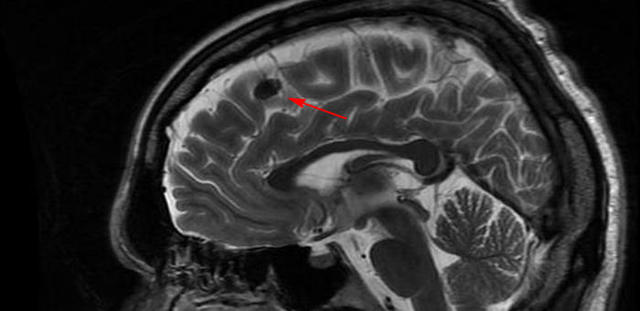

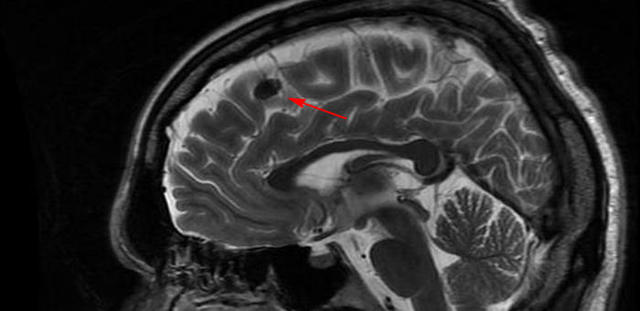

МРТ: Т1-взвешенный осевой вид. Красная стрелка (1) указывает на правое полушарие головного мозга, (2) — серое вещество, (3) — белое вещество

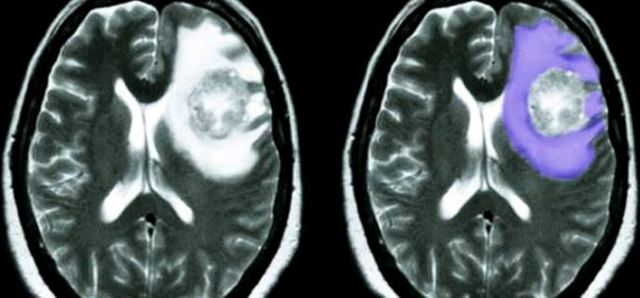

Изменения головного мозга на МРТ могут быть вызваны различными причинами. Специалисты уверены: чем раньше выявить болезнь и начать лечение — тем больше шансов на благополучный исход.

Магнитно-резонансное сканирование сосудов головы может быть выполнено большинству людей без каких-либо серьезных побочных явлений и отдаленных последствий. Современные контрастные вещества на основе хелатов гадолиния в 98% случаев не вызывают осложнений.

Единственное серьезное препятствие к диагностической процедуре — присутствие металла в теле человека, что требует другого способа исследования, например, КТ.

Какие патологии головного мозга показывает МРТ?

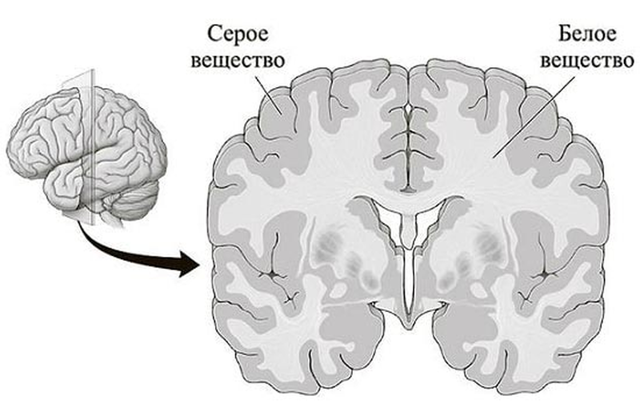

Распределение белого и серого вещества и патологические процессы внутри головного мозга подробно иллюстрирует МРТ. Магнитное сканирование — один из высокоточных неинвазивных способов инструментальной диагностики у нейрохирургов, неврологов, и реже — психиатров.

Анализ изменений в двух основных составляющих мозга — сером и белом веществе — важен для клинической диагностики и терапии огромного количества заболеваний: эпилепсии и эписиндрома, инсульта, болезни Альцгеймера, злокачественных и доброкачественных новообразований, рассеянного склероза, инфекционно-воспалительных процессов, посттравматических повреждений и пр.

Распределение серого и белого вещества в головном мозге

Серое вещество

Серое вещество головного мозга отвечает за большинство функций высшей нервной деятельности и представлено телами нейронов, глиальными клетками, скоплением дендритов, тонкими мельчайшими кровеносными сосудами — капиллярами — и безмиелиновыми аксонами. Основные гистологические структуры — центры, каждый из которых контролирует какое-либо действие: акт мочеиспускания, дефекации, сердцебиение и пр.

Нейрохирурги считают серый цвет условным, скорее, эта субстанция имеет землистый оттенок. Состав основных структур головного мозга четко различим, преимущественно из-за разницы содержания воды и белков. Это позволяет дифференцировать на томограммах одну зону от другой.

Патологические процессы, локализованные в сером веществе, приводят к нарушению восприятия, речи, эмоций, памяти, сенсорной чувствительности, воли, мышечных движений и пр.

Белое вещество

Белый цвет обуславливают пучки нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой. Основное предназначение данной мозговой структуры — передача импульсов от главных центров к периферии (нижележащим звеньям нервной системы).

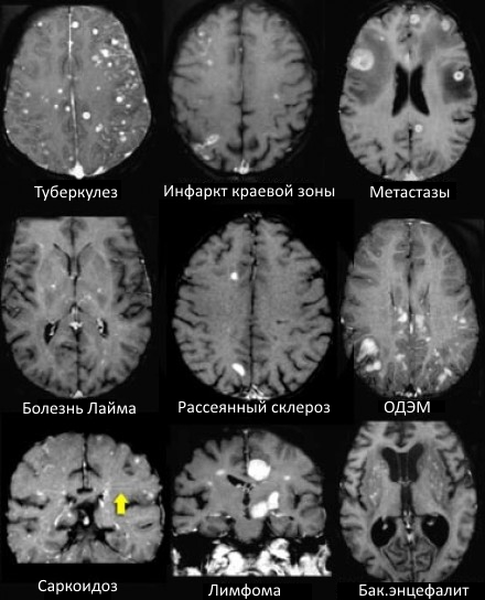

Какие заболевания головного мозга выявляет МРТ?

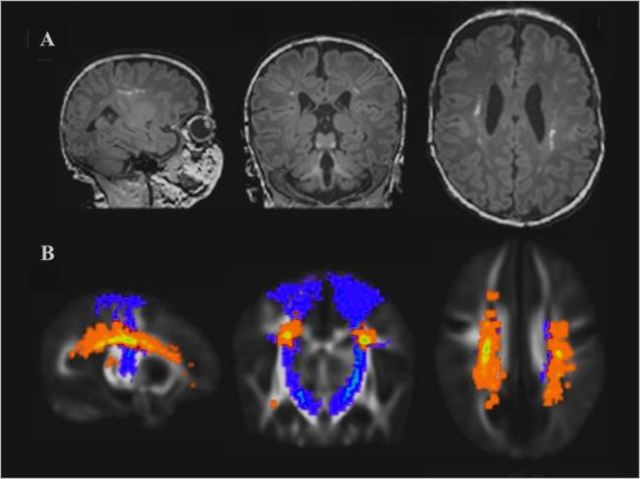

Изменения белого вещества на МРТ при различных патологиях

МРТ головного мозга проводят для диагностики:

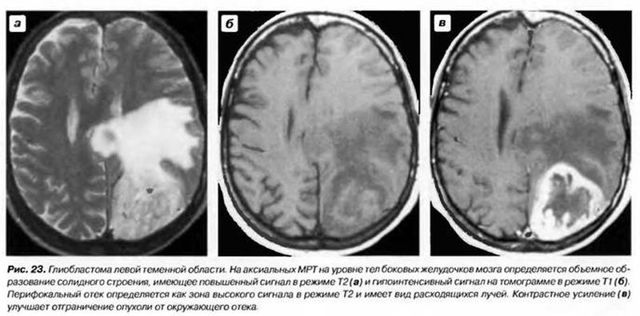

- опухолей. МРТ — один из высокоинформативных методов в выявлении онкологических процессов в головном мозге, позволяет установить взаимоотношение новообразования с окружающими тканями;

- метастатических поражений (отсевы опухоли). Для многих злокачественных новообразований головной мозг — орган мишень.

- очагов, появившихся на фоне различных ангиопатий, гипертонии, атеросклероза, мигрени, гипергомоцистеинемии;

- воспалительных процессов, в том числе, аутоиммунной природы: рассеянного склероза, саркоидоза и пр.;

- инфекций: ВИЧ, туберкулеза, герпеса, нейросифилиса, микоплазмоза и пр.;

- посттравматических изменений после получения прямого удара по голове или для выявления очагов после проведения лучевой терапии, которая также рассматривается радиорентгенологами как альтерирующий фактор;

- различных метаболических расстройств, токсического поражения;

- инфарктов и инсультов, очагов ишемии, дисциркуляторной энцефалопатии (нарушение микроциркуляции крови проявляется гипоксическими/дистрофическими изменениями в головном мозге);

- сосудистых мальформаций;

- аномалий и пороков развития.

При каких заболеваниях появляются очаги в головном мозге на МРТ?

Принцип построения изображения при МРТ головного мозга основан на объединении множества срезов, размерами от 1 мм в единое целое, но каждый слой врач может оценить отдельно

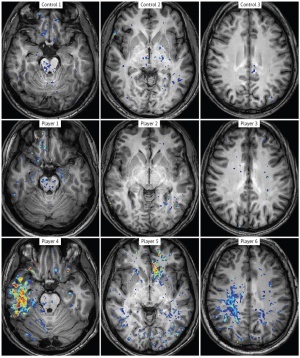

Примером поражения серого вещества с образованием очагов может служить гетеротопия и наиболее частый ее вариант — субэпендимальная, которая ассоциирована с эпилепсией и задержкой развития. В диагностике данной патологии магнитно-резонансное сканирование головного мозга — преимущественное исследование.

Эпилептические припадки могут появиться в зрелом возрасте, что требует исключения опухоли. Изменения в сером веществе находят при шизофрении (потеря плотности ткани в верхней лобной дольке, левой верхней височной извилине), биполярном расстройстве и пр.

Очаги в головном мозге у больного, страдающего психическими расстройствами, находят часто, но основным критерием диагноза служат симптомы.

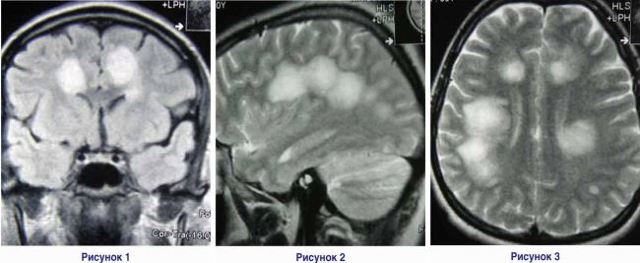

Дифференциация патологий белого вещества включает целый спектр заболеваний, но МРТ мозга также показывает участки, которые не всегда свидетельствуют о болезни и являются вариантом нормы у возрастных людей. Последние входят в понятие “доброкачественного старения мозга”. Деструктивные зоны могут встречаться на фоне гипоксии, ишемии. На МРТ изменения белого вещества мозга, связанные с очаговыми поражениями, находят при:

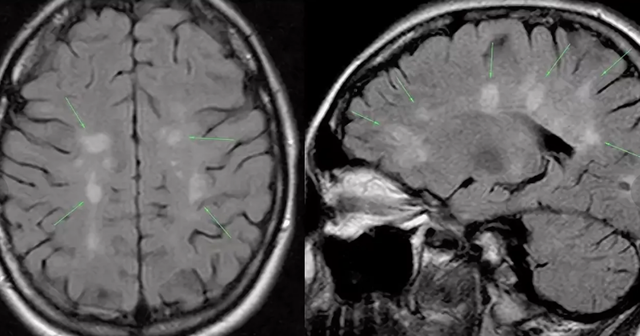

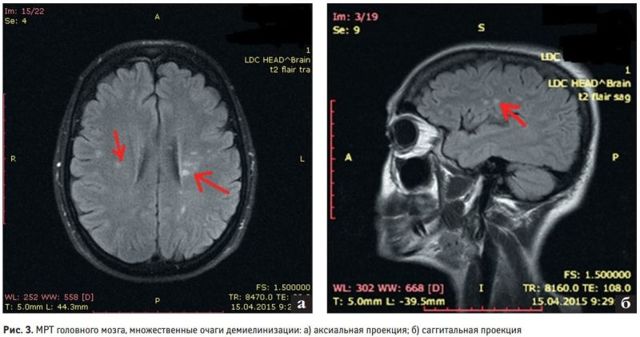

На снимке МРТ изменение белого вещества мозга: зеленые стрелки указывают на множественные демиелизированные очаги при рассеянном склерозе

- Рассеянном склерозе. РС — воспалительное (аутоиммунное) заболевание, приводит к появлению пятен в белом веществе головного мозга. Патогенез доподлинно неизвестен. Аналогичные участки находят при герпесвирусной инфекции, лейкоэнцефалопатии, интоксикациях, поэтому перед установкой диагноза данные томограмм всегда оценивают после анализа клинической ситуации и тестирования ликвора. Часто требуется проведение МРТ спинного мозга.

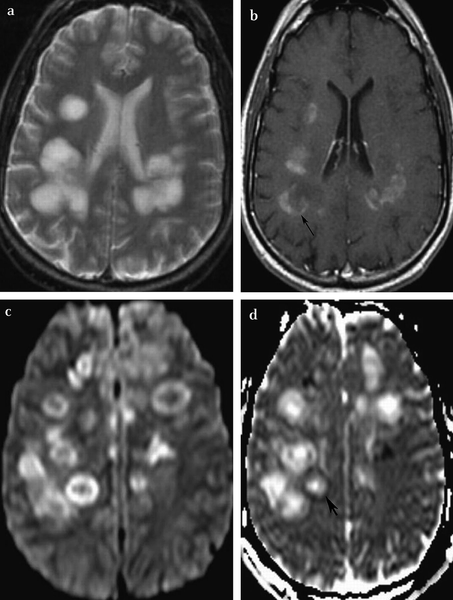

МРТ: острый рассеянный энцефаломиелит

- Остром диссеминированном энцефаломиелите. Мультифокальные поражения на томограммах появляются через 1,5-2 недели после контакта с возбудителем или вакцинации. В процесс могут быть вовлечены и другие структуры нервной системы. Лучшую визуализацию очагов обеспечивает контрастирование. Размер демиелинизированных участков больше, чем при рассеянном склерозе, заболевание чаще диагностируют в молодом возрасте.

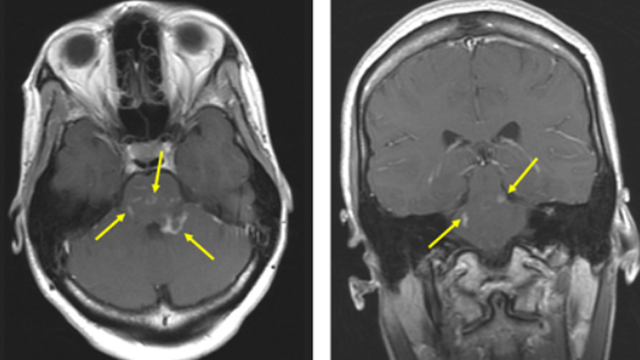

МРТ: Нейроборрелиоз (клещевой энцефалит)

- Болезни Лайма. Магнитно-резонансное сканирование демонстрирует точечные очаги, похожую картину можно наблюдать и при аутоиммунных заболеваниях. Но для данной нозологии также типичны специфическая сыпь на кожном покрове и недомогание, напоминающее простуду, артралгии. На томограммах имеет место гиперинтенсивный сигнал со стороны спинного мозга и накопление парамагнетика в области корневой зоны VII пары черепно-мозговых нервов.

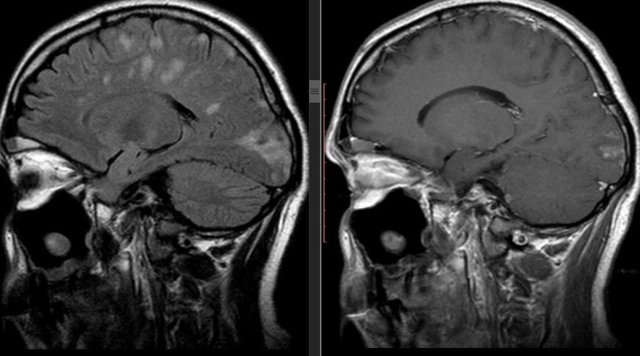

Саркоидоз на МРТ: желтыми стрелками указаны поражения оболочек, черепных нервов, подобные изменения присутствуют в стволе

- Саркоидозе головного мозга. Диагноз сложно установить только при магнитном сканировании, иногда окончательная верификация происходит после выполнения биопсии. Картина на томограммах напоминает изменения, характерные для рассеянного склероза.

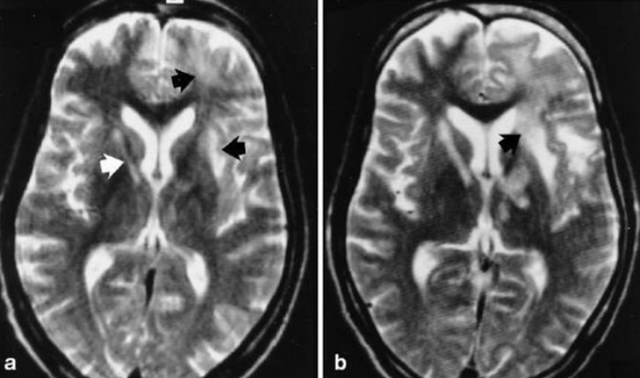

Отрицательная динамика на томограммах, выполненных с интервалом в месяц при лейкоэнцефалопатии

- Прогрессирующей мультиочаговой лейкоэнцефалопатии. Патогенетический фактор — инфицирование вирусом Каннингема, страдают люди с иммуносупрессией (выраженные нарушения работы иммунной системы). Имеет место поражение дугообразных волокон белого вещества, при контрастировании отсутствует эффект накопления. Патологические очаги чаще локализуются с одной стороны, иногда видны симметричные изменения.

Дистрофические изменения головного мозга на МРТ

Церебральная ангиография

При нарушении кровоснабжения развивается кислородное и трофическое голодание клеток (ишемия). Это приводит к дегенеративным процессам и сопровождается дисфункцией.

Степень выраженности последней вариативна, зависит от того, полностью ли не поступает кровь или сохраняется частичный ее приток. Дистрофические изменения могут быть локальными или диффузными.

Тотальное поражение головного мозга регистрируют при менингите, энцефалите, очаговые изменения типичны для кист, небольших ишемических процессов, формировании посттравматических рубцов.

Клинические проявления могут включать:

- головную боль;

- высокое кровяное давление;

- появление парестезий (ощущение онемения или покалывания в конечностях), выпадение чувствительности;

- ухудшение зрения (вплоть до слепоты, что свидетельствует о поражении зрительного нерва), памяти, снижение интеллектуальных способностей;

- бессонницу;

- гиперкинезы (неконтролируемые сокращения мышц) и судороги.

При прогрессировании патологии ожидаемы парезы и параличи, поэтому важно при первых симптомах неблагополучия сделать МРТ сосудов головного мозга. Единичные очаги могут выявляться у молодых мужчин и женщин и не всегда свидетельствуют о патологии.

Тактика врача- динамическое наблюдение и проведение повторного магнитного сканирования через 3-6 месяцев, что позволит не пропустить развитие какого-либо серьезного заболевания, например, рассеянного склероза. В возрасте старше 60-65 лет очаги находят практически у всех пациентов, что объясняют естественным старением.

Эти изменения необратимы, но прогрессирование процесса можно замедлить при назначении адекватного лечения.

К провоцирующим факторам относят:

- хронические алкогольную и никотиновую интоксикацию;

- стрессовые ситуации;

- нерациональный режим труда и отдыха;

- ожирение;

- низкую двигательную активность;

- стойкое повышение артериального давления;

- сахарный диабет;

- гиперхолестеринемию.

Вид дистрофических нарушений в сером и белом веществе головного мозга на МРТ будут зависеть от характера патологического процесса.

Сосудистые изменения головного мозга на МРТ

МРТ: зона ишемии при инсульте (выделена красным овалом)

При подозрении на цереброваскулярную патологию особое внимание при МРТ головного мозга уделяют состоянию артерий. Исследование всегда подразумевает введение контраста, и оно носит название магнитно-резонансной ангиографии.

В ургентных ситуациях при сосудистых катастрофах выполняют КТ, так как рентгенодиагностика занимает меньшее количество времени и четко демонстрирует зону повреждения при кровоизлияниях, но после стабилизации самочувствия проведение магнитно-резонансной ангиографии вполне обосновано.

Исследование показывает атеросклеротические бляшки, тромбы и аневризмы (выпячивания), их локализацию, деформацию стенок.

При ишемическом инсульте практически сразу на магнитных томограммах видны затемненные и размытые зоны неправильной формы, появляющиеся на компьютерном сканировании лишь к концу первых суток. Поражение чаще одностороннее.

Излитие крови из разорвавшегося сосуда дает интенсивную светлую окраску, но только в первый час-полтора с момента катастрофы, а далее на МРТ становится невидимым, хотя отчетливо визуализируется при использовании КТ. Последствием перенесенного инсульта формируется псевдокиста, заполненная жидкостью, проявляется деформация нервных тканей. МРА незаменима в диагностике ангиогенеза опухоли.

Усиленная васкуляризация патологического очага всегда подозрительна на злокачественное новообразование, которое растет и питается за счет повышенного притока крови. Если сосуды не успевают за ростом опухоли, появляются участки ишемии, некроза.

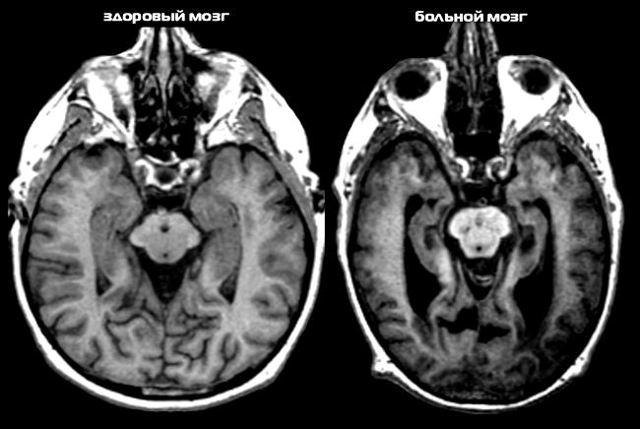

Норма магнитно-резонансной томографии головного мозга

МРТ головного мозга, норма

Норма МРТ вещества головного мозга — относительное понятие, зависящее от возраста, пола пациента, изменения на томограммах обязательно сопоставляется с симптомами. Врач оценивает симметричность долей, размер желудочков, сосудов, равномерность их заполнения контрастным веществом, отсутствие новообразований, мальформаций и многое другое.

Компьютерная программа выстраивает послойные изображения, после исследования их распечатывают на пленки и рассматривают, размещая на негатоскопе. Далее заполняется бланк заключения, где указывается предварительный диагноз.

Самостоятельно вряд ли возможно без специальной подготовки расшифровать МРТ головного мозга: неопытный человек даже если и увидит какой-либо очаг, не разберется, что стало причиной его появления. Все вопросы можно задать врачу, проводившему исследование. В неясных ситуациях при неоднозначных результатах обосновано получение второго мнения.

Часто пациенты прочитав в заключении слова “новообразование, опухоль, NEO”, пытаются сразу выяснить перспективы заболевания у рентгенолога, что терпит неудачу. На эти вопросы может ответить нейрохирург после получения результатов биопсии. Иногда для полноты картины необходимо дополнительно сделать МРТ шейного отдела позвоночника.

Очаговое поражение головного мозга что это такое?

Разрушение структур ЦНС бывает очаговым и диссеминированным, то есть имеющим множественные зоны повреждения. Определить, как идет процесс, позволяет МРТ (магнитно-резонансная томография). С помощью нее врач-диагност визуально (по снимкам) оценивает состояние нервной ткани.

Очаговое поражение головного мозга – что это такое и как оно проявляет себя? В первую очередь – это симптом патологии, из-за которой на одном из участков органа происходит нарушение работоспособности соответствующих структур, о чем сигнализирует появление неврологических отклонений.

Типы

Снимки МРТ позволяют выявить все патологии, которые затрагивают ткани головного мозга. Зоны поражения определяю по изменению окраски, эхогенности отдельных участков коры или других структур органа. С помощью полученных данных специалисты измеряют площадь разрушенного участка, а также прогнозируют процесс развития патологии.

Очаговое поражение головного мозга может быть следствием:

- Демиелинизации;

- Наличия новообразований;

- Отека тканей;

- Нарушения кровообращения;

- Глиоза (замещение функциональных клеток глиальной тканью).

Проявления патологии зависят от места расположения очага поражения. Поэтому МРТ-диагностика считается самым информативным методом выявления заболеваний ЦНС.

По характеру расположения очаги поражения головного мозга бывают:

- Юкстакортикальные;

- Перивентрикулярные;

- Лакунарные.

Юкстакортикальные очаги поражения нервной ткани характерны для рассеянного склероза. В этом случае они располагаются максимально близко к коре головного мозга. При описании МРТ-картины специалисты рекомендуют употреблять именно это определение, так как термин «подкорковые» не может передать полностью характер распространения патологии – он описывает любые изменения в белом веществе вплоть до желудочков.

Перивентрикулярное расположение очагов разрушения диагностируется при гипоксически-ишемическом поражении вещества мозга. В этом случае они располагаются вблизи желудочков.

Лакунарные очаги поражения являются следствием повреждения глубинных артерий. Они располагаются в толще белого вещества вдоль кровеносных сосудов. Обычно их диаметр варьируется в пределах 1–20 мм.

Демиелинезация

Характеризуется наличием областей разрушения миелиновой оболочки нервных волокон. Из-за этого на участке головного мозга нарушается передача нервных импульсов между нейронами, что негативно сказывается на работоспособности ЦНС.

Разрушение тканей по этому типу наблюдаются при рассеянном склерозе, мультифокальной лейкоэнцефалопатии, болезни Марбурга, остром диссимулирующем энцефаломиелите, болезни Девика.

При этих заболеваниях Мрт-картина идентична: на снимках хорошо визуализируются единичные или множественные белые пятна, которые располагаются в одном или нескольких отделах мозга. Размер областей зависит от степени заболевания, что подтверждается наличием и силой неврологических отклонений.

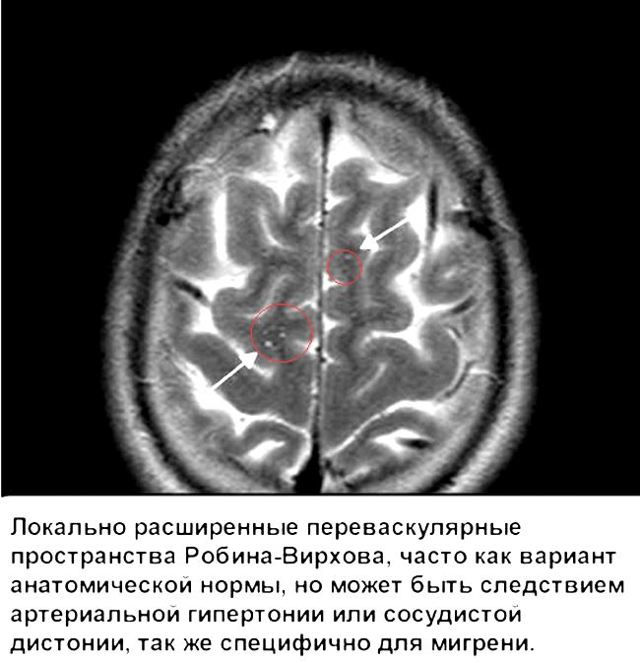

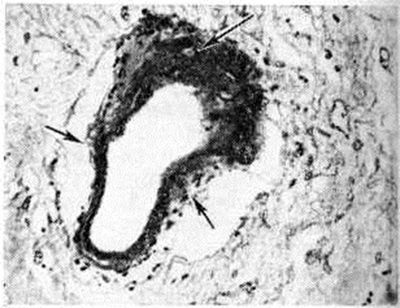

Пространства Вирхова-Робина

На данный момент единого представления о периваскулярных пространствах нет. Некоторые ученые считают, что они окружают только артерии, а другие – все крупные кровеносные сосуды, пронизывающие головной мозг. Одни описывают их, как пространство, которое располагается между стенкой сосуда и нервной тканью, другие – как естественное продолжение подпаутинной и мягкой мозговой оболочки.

Первикулярные пространства выполняют сразу несколько функций:

- Участвуют в циркуляции ликвора;

- В них происходит обмен веществ между ликвором и тканями мозга;

- Являются частью гематоэнцефалического барьера;

- Содержат иммунокомпетентные клетки, то есть с помощью них происходит иммунорегуляция в тканях органа.

Периваскулярные пространства занимают небольшой объем, поэтому у здорового человека на МРТ-снимке их не видно.

При опасных состояниях, например, перед инсультом, у заболевшего повышается ВЧД за счет увеличения объема спинномозговой жидкости. Это ведет к расширению полости между сосудами мозга и нервной тканью. Вместе с этим процессом повышается эхогенность участка, что на Мрт-снимке проявляется в виде возникновения белого пятна.

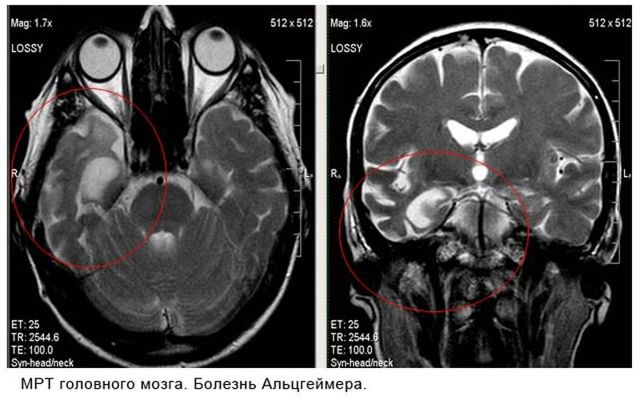

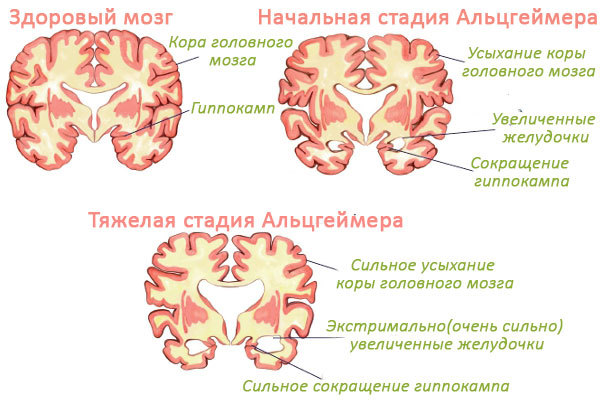

Очаги болезни Альцгеймера

Заболевание характеризуется потерей нейронов и снижением числа синаптических связей между ними. Это ведет к уменьшению толщины серого вещества и выраженной атрофии пораженных участков.

На МРТ-снимках появляются темные пятна, которые свидетельствуют о некрозе клеток головного мозга. Точный диагноз ставится по итогу нескольких обследований, то есть в динамике.

Отек мозгового вещества

Характеризуется накоплением жидкости в клетках головного и межклеточном пространстве. За счет этого увеличивается объема органа и повышается внутричерепное давление.

В зоне поражения на МРТ-снимке присутствует светлое пятно, которое по мере усугубления процесса увеличивается и постепенно охватывает весь орган.

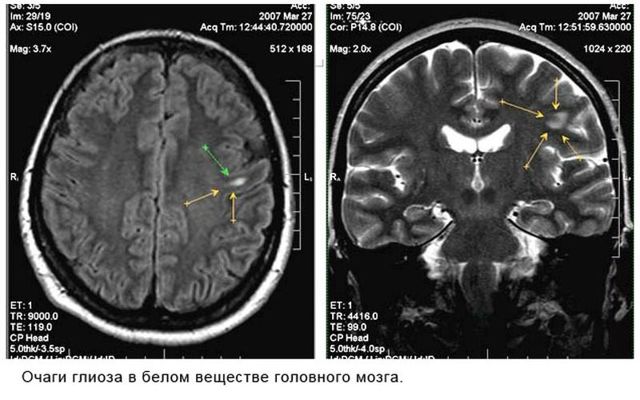

Очаги глиоза

Появляются в результате замещения функциональных структур головного мозга на соединительную ткань. Являются следствием дегенеративных процессов в ЦНС – недостатка кислорода, энцефалопатии, рассеянного склероза, энцефалита.

Причины

О том, какие очаги в головном мозге на МРТ при каких заболеваниях выявлены может рассказать только врач. И поэтому, необходимо проведение диагностики и получения данных после исследования.

Очаги поражения нервной ткани в головном мозге присутствуют на МРТ-снимках при следующих заболеваниях:

- Атеросклероз;

- Ангиопатия;

- Гипертония;

- Рассеянный склероз;

- Васкулит;

- Болезнь Бенье;

- Нейросифилис, клещевой боррелиоз;

- Прогрессирующая мультифокальная лейконцефалопатия;

- Рассеянный энцефаломиелит.

Их наличие может быть следствием отравления угарным газом, ЧМТ, ее осложнений, контузии.

У маленьких детей хромосомный сбой, гипоксия, неправильный образ жизни беременной также могут спровоцировать появление множественных очагов поражения головного мозга.

Симптомы

Патологии ЦНС, которые характеризуются наличием очагов поражения, проявляют комплекс схожих симптомов:

- Цефалгия, или головная боль. Отмечается в большинстве случаев, носит постоянный характер и усиливается по мере усугубления заболевания.

- Быстрая утомляемость, заторможенность, ухудшение концентрации внимания, снижение памяти, интеллекта.

- Отсутствие эмоций, апатия. Заболевшего перестают радовать прежние источники удовольствия, постепенно теряется интерес к жизни.

- Нарушаются процессы «сон-бодрствование».

- При наличии очагов возбуждения отмечаются эпилептические припадки.

В зависимости от места расположения патологического участка у пациента могут наблюдаться:

- Отсутствие самоконтроля и самокритики (при разрушении лобной части больших полушарий);

- Нарушение социальных норм (очаги располагаются в толще органа);

- Появляется раздражительность, злость, поведение выходит за рамки нормального: больной ведет себя вызывающе, странно, импульсивно.

По мере усугубления заболевания проявления поражения структур ЦНС усиливаются.

Диагностика

Обнаружить очаги поражения вещества головного мозга позволяет МРТ-диагностика. В процессе ее проведения врач-диагност получает серию снимков послойного изображения структур органа, по которым впоследствии ставится диагноз.

Также с ее помощью можно выявить причину произошедших изменений:

- Если единичный очаг поражения располагается в правой лобной доле, то это указывает на хроническое повышение артериального давления или на перенесенный ранее гипертонический криз.

- Наличие мелких диффузных изменений в коре свидетельствует о развитии заболеваний сосудистого генеза.

- Если очаги демиелинизации находятся в теменной зоне полушарий, то это означает, что у заболевшего нарушено кровообращение в позвоночных артериях.

- При болезни Альцгеймера или болезни Пика на снимках отмечается наличие множества черных точек. Они свидетельствуют о некрозе нервной ткани.

- Ярко-белые точки сигнализируют об остром нарушении кровоснабжения органа.

- Одиночные очаги глиоза свидетельствуют об эпилепсии, гипоксии, хронической гипертонии, родовой травме.

- Единичные субкортикальные гиподенсные очаги регистрируются после инфаркта и ишемии головного мозга.

Подтверждается диагноз во время приема невролога. Он, проводя специальные тесты, оценивает работу ЦНС: реакцию, рефлексы, координацию движений, синхронность мышц-сгибателей и разгибателей. Психиатр изучает психическое состояние заболевшего: восприятие окружающего мира, когнитивные способности.

Лечение

Терапия при очаговом поражении головного мозга направлена на устранение причины возникновения изменений и восстановление функций органа.

Например, если патологию вызвало заболевание, характеризующееся повышением артериального давления, то пациенту предписывается прием препаратов, снижающих АД. Это могут быть мочегонные, блокаторы кальциевых каналов, или бета-адреноблокаторы.

Восстановление мозговой активности и устранение патологических явлений осуществляется с помощью препаратов, повышающих метаболизм в нервных тканях: ноотропов. Также применяются средства улучшающие кровоснабжение, реологические свойства крови, понижающие потребность к кислороду.

Симптоматическое лечение направлено на снижение проявлений патологии: прием противосудорожных, противоэпилептических препаратов, антидепрессанты, при чувстве тревоги – транквилизаторов.

Причины появления пятен на МРТ головного мозга

Получая на руки снимки после МРТ головного мозга, пациент рассматривает их, несмотря на то, что у него нет специальных знаний для расшифровки результатов обследования. Но даже ему становится понятно, что есть какие-то патологии, если он видит точки или пятна белого цвета, резко выделяющиеся на общем фоне. Выясним, какие могут быть причины белых пятен на МРТ снимках головного мозга.

Периваскулярные пространства Вирхова-Робина

Периваскулярными пространствами называют жидкость, скапливающуюся вдоль кровеносных сосудов, питающих головной мозг. Другое их название – криблюры. Они есть у каждого человека, но обычно они маленькие и не визуализируются на снимках исследуемого органа.

При нарушении мозгового кровообращения криблюры расширяются. Поскольку они заполнены ликвором –спинно-мозговой жидкостью. В них содержится большое количество атомов водорода. И в этой области сигнал отклика будет высокой интенсивности, что видно на снимках как пятно белого цвета.

Расширенные периваскулярные пространства выявляются у многих пациентов. Чаще всего они неопасны. Точно определить, опасны ли криблюры в частных случаях, сможет невролог.

Демиелинизирующие патологии

Демиелинизация – это патологический процесс, поражающий миелиновую оболочку нервных волокон. Характер повреждений зависит от их причины. Она может быть:

- Врожденной (наследственная предрасположенность к болезни).

- Приобретенной (демиелинизация развивается в результате воспалительных процессов в головном мозге).

Вот при каких заболеваниях видны демиелинизирующие очаги в головном мозге на МРТ:

- Миелинопатия;

- Лейкоэнцефалопатия;

- Рассеянный склероз.

Обычно, демиелинизирующие очаги выглядят как множественные белые точки. Пациент может воспринять их за криблюры, потому что они похожи. Отличить их друг от друга может только специалист по степени выраженности и локализации повышенного сигнала.

Глиоз в мозговом веществе

Глиозом головного мозга называют процесс замещения нейронов глиальными клетками. Это не самостоятельное заболевание, а следствие других болезней.

Патология в виде очагов глиоза на МРТ обычно обнаруживается при следующих заболеваниях:

Глиальные клетки выполняют работу, которую должны были выполнять погибшие нейроны. Именно благодаря им восстанавливаются функции нервной системы после перенесенных травм. Единичные мелкие очаги можно обнаружить только на МРТ. Обычно при этом нет никаких других симптомов. Если же основная болезнь продолжает убивать нейроны, вырисовывается клиническая картина, а на МР-снимках видны уже множественные патологические очаги головного мозга.

МРТ помогает выявить наличие глиоза, но в большинстве случаев не говорит, чем изменения были вызваны. Особенно трудна дифференциальная диагностика дисциркуляторной энцефалопатии с рассеянным склерозом. Для расшифровки результатов понадобится помощь как минимум двух специалистов с большим опытом: невролога и нейрорадиолога.

Отеки мозгового вещества

Белые пятна на МРТ могут свидетельствовать об отеках мозговой ткани. Они развиваются на фоне:

- опухолей;

- травм;

- ишемии;

- воспаления;

- кровоизлияния.

На начальной стадии заболеваний с помощью МРТ обнаруживаются признаки перифокального отека в виде светлых пятен в зоне пораженного участка органа. Если не восстановить нормальное кровообращение, то развивается генерализированный отек. Головной мозг набухает. На МРТ это видно по смазанной картине, на которой не просматриваются структуры органа, так как все они подают томографу сигнал высокой интенсивности.

Очаги болезни Альцгеймера

С помощью МРТ можно диагностировать и следить за течением болезни Альцгеймера. Очаговые образования при этом заболевании окрашиваются не в белый, а в почти черный цвет. Это связано с атрофическими процессами, происходящими в органе, который начинает уменьшаться в размерах.

Пораженные области плохо откликаются на посылаемый им радиосигнал, поэтому их называют участками с низкой интенсивностью сигнала. Особенно хорошо визуализируется дистрофия задних отделов головного мозга.

Магнитно-резонансная томография выявляет структурные нарушения головного мозга. Поэтому данный метод исследования полезен при диагностике заболеваний, вызывающих изменения в структуре органа и пронизывающих его кровеносных сосудов. Отличить снимок здорового головного мозга от снимка с патологическими очагами может любой человек. Но поставить диагноз сможет только врач после длительного изучения результатов МРТ.

Глиоз белого вещества головного мозга: единичные и множественные очаги, признаки и прогноз жизни

Заболевания головного мозга наиболее опасны, так как способны навредить всем органам и системам организма, отключить многие функции нервной системы и сделать из человека инвалида. Глиоз белого вещества головного мозга – болезнь очень серьезная и требующая немедленного лечения.

Глиоз белого вещества головного мозга – что это?

В головном мозге человека по каким-либо причинам может начаться гибель нервных клеток. Спровоцировать это способны некоторые болезни и состояния.

Начинается заболевание с единичного участка такого поражения, постепенно эта площадь разрастается, на месте погибших нейронов образуются глии – рубцевидные ткани, которые защищают орган от различных инфекций и травм. Большие скопления глий образуют глиоз.

Задача глиозных клеток состоит в защите головного мозга. Образовываясь на месте поражения тканей органа, глии защищают разрушенный участок, обволакивая его. Если гибель нейронов происходит в большом количестве, глии покрывают объемные участки головного мозга, то нервная система перестает нормально функционировать.

Степень поражения головного мозга определяется количеством очагов поражения, в зависимости от этого, врачи диагностируют вид заболевания.

Глиоз бывает нескольких видов, обусловленных местом локализации и степенью разрастания глиозных клеток.

Виды

- Анизоморфный глиоз диагностируется в том случае, если волокна клеток расположены хаотично.

- Волокнистый вид данного заболевания определяется по более выраженному формированию глиальных клеток, чем клеточное составляющее.

- Диффузный тип болезни означает, что зона поражения головного мозга очень большая.

- Изоморфный вид этого заболевания встречается у пациентов в том случае, когда глиальные волокна размещены относительно правильно.

- Маргинальный глиоз обусловлен разрастанием глиальных клеток только в подоболочечных областях головного мозга.

- Периваскулярный тип такой болезни возникает при атеросклерозе сосудов головного мозга. Глиальные волокна образовываются, окружая пораженные сосуды.

- Субэпендимальный вид означает, что зона роста глий располагается под эпиндимой.

Заболеваний, вызывающих глиоз белого вещества головного мозга, огромное количество. Даже самые банальные недуги, встречающиеся довольно часто, могут выступить провокатором этой болезни.

Здесь вы можете подробно прочитать о глиозных изменениях головного мозга.

Очаги глиоза

Очаги глиоза могут быть различны по количеству и площади. Такое разрастание глиозной ткани происходит на фоне разрушения собственных нейронов, из этого следует, что чем больше количество этих нервных клеток разрушено, тем обширнее будет очаг глиоза.

Болезни, провоцирующие глиоз:

- Эпилепсия.

- Гипертония, продолжающаяся длительный период.

- Рассеянный склероз.

- Гипогликемия.

- Ишемический инсульт.

- Низкое содержание кислорода в крови.

- Слабое кровообращение.

- Энцефалиты.

- Анемия.

- Травмы и отеки головного мозга.

Глиоз может возникнуть и по другим причинам, не касающимся конкретных заболеваний.

Причины:

- Наследственный фактор.

- Травмы при родах.

- Пожилой возраст.

- Чрезмерное употребление жирной еды.

Прогноз лечения и жизни пациента полностью зависит от распространенности процесса глиоза, чем запущеннее процесс, тем сложнее терапия и продолжительнее восстановление больного.

Единичные

Единичные очаги глиоза могут возникнуть у многих. Обычно это означает, что пациент страдает гипертонией. При постоянно повышенном давлении, спустя некоторое время, как правило, возникает гипертензивная энцефалопатия, что приводит к единичным очагам глиоза.

Важно вовремя обратиться в медицинское учреждение, чтобы остановить процесс гибели нейронов, иначе площадь поражения и количество очагов могут сильно увеличиться. Проблема состоит в том, что повернуть этот процесс вспять уже невозможно, нервные клетки погибают уже безвозвратно, и, главное, не допустить их дальнейшего разрушения.

Глиоз зачастую вызывает болезни нервной системы, которые полностью излечить нельзя, но современная медицина способна остановить прогрессирование таких заболеваний, а значит и развитие самого глиоза.

Множественные

Множественные очаги глиоза головного мозга обычно встречаются при диффузном типе этой болезни. Заболевание такой формы характеризуется большими очагами глиозных разрастаний, что делает функционирование нервной системы практически невозможным.

Если при единичных очагах поражений, симптоматика данной болезни выражена слабо или может вовсе отсутствовать, то при множественных очагах симптомы довольно серьезные и тяжелые.

Следует отметить, что глиоз головного мозга может появиться на фоне старения организма, когда нейроны в мозгу отмирают. Такая ситуация вполне естественна с помощью медикаментозных средств, возможно частично восстановить функции нервной системы пожилого человека.

Признаки глиоза

Довольно часто, пациент узнает о наличии единичного очага глиоза в своем головном мозге, случайно, на плановом осмотре. При этом человека ничего не беспокоит. Такая ситуация требует особого внимания.

Пациента необходимо тщательно обследовать и выявить причину, по которой образовался очаг, то есть болезнь, спровоцировавшую разрастание глиозных волокон. В случае с множественными очагами глий, дело обстоит иначе, без неприятных симптомов не обойтись.

Симптомы:

- Постоянные головные боли.

- Скачки артериального давления.

- Головокружения.

- Нарушение интеллектуальной деятельности.

- Потеря или нарушение координации.

- Изменение речевых функций.

- Парезы и параличи.

- Нарушение слуха и зрения.

- Изменения в психической сфере.

- Деменции.

Чем больше площадь поражения мозга, тем более выражены симптомы этого заболевания.

Опасен ли глиоз

Глиоз белого вещества головного мозга, очень опасная болезнь, требующая особого внимания. Даже если очаг поражения мозга глиозными клетками небольшой и единичный, нельзя оставлять его без внимания, так как каждый отдел этого органа человека, отвечает за определенные функции.

- Любые нарушения в таком отделе, негативно сказываются на работе всей системы жизнедеятельности.

- В случае множественных очагов поражения, работа нервной системы нарушается полностью, страдает функционирование всех отделов мозга, приводя человека к полной беспомощности.

- К чему приводит болезнь:

- Сильные скачки артериального давления.

- Энцефалиты головного мозга.

- Рассеянный склероз.

- Нарушение кровообращения во всех органах.

- Полное повреждение ЦНС.

При первых симптомах данного заболевания , необходимо обратиться к врачу и исследовать головной мозг для выявления таких нарушений. Существуют методики, позволяющие снизить прогрессию глиоза.

Для новорожденных детей, такой диагноз, как глиоз – это практически приговор. В результате генетических мутаций, у плода, в возрасте 5 месяцев, начинают происходить патологические процессы в головном мозге, что приводит к тяжелому глиозу. Малыши, страдающие этим недугом, редко доживают до возраста 4 лет, хотя в первые месяцы их жизни все кажется благополучно, и болезнь не дает о себе знать.

Диагностика и МРТ

Диагностика глиоза головного мозга основывается на данных КТ и МРТ:

- Магнитно-резонансная томография, является приоритетным методом для выявления таких отклонений. Помощью этого метода, специалист увидит очаги глиоза в мозге, выяснит степень распространенности и определит точную причину возникновения болезни.

- Компьютерная томография тоже может быть использована в качестве способа диагностики глиоза белого вещества головного мозга, но данный метод не дает такой точной клинической картины, как МРТ, а кроме того КТ способно облучать рентгеновскими лучами, что сказывается на общем здоровье не лучшим образом.

Иногда, для развернутой картины болезни необходимо провести дополнительное обследование, в виде анализов и других манипуляций. Всегда, после диагностирования глиоза, возникает необходимость в лечении заболевания, спровоцировавшего гибель нейронов.

Результаты МРТ

Сегодня МРТ считается самым популярным методом исследований многих заболеваний:

- В случае глиоза, обычно в заключении МРТ может быть написано – «картина очага глиоза в левой (правой) лобной доли».

- Если очаги множественные, то данная методика выявит все места их локализации и масштабы гибели нейронов.

- Также магнитно-резонансный томограф определит причину возникновения таких очагов.

- Если виновником отмирания нервных клеток стало заболевание сосудистого характера, то в заключении МРТ будет написано – «картина единичного (множественных) очагов глиоза в белом веществе головного мозга – вероятно, сосудистого генеза». Подробнее о сосудистом генезе головного мозга и что это такое читайте в нашей аналогичной статье.

- Кроме того, специалист может выявить дополнительные отклонения в головном мозге, в виде гидроцефалии, гематом и других болезней.

Лечение

В данное время не существует эффективных методов лечения глиоза головного мозга. Эта болезнь не является самостоятельной, а возникает как следствие развития другого недуга. Необходимо точно диагностировать причину гибели нервных клеток, и лечить именно ее.

В случае если причина не установлена или проигнорирована, глиозные волокна будут разрастаться настолько же, насколько будет поражаться головной мозг. Такое состояние считается тяжелым, и изменить ситуацию не сможет ничего.

При возникновении этой болезни у людей пожилого возраста, необходимо принимать меры профилактики, чтобы затормозить этот патологический процесс. Немаловажно своевременно снижать артериальное давление, чтобы очаги глиоза не разрастались.

Препараты:

- Лекарственные средства для улучшения деятельности головного мозга.

- Препараты, улучшающие кровообращение в головном мозге.

- Медикаменты для улучшения функционирования мозга.

- Витамины, в частности, группы В.

Излечив причину возникновения глиоза, отпадает необходимость терапии, направленной на торможение гибели нейронов.

Последствия и прогноз жизни

Глиоз головного мозга нельзя назвать незначительной патологией. Такая ситуация требует немедленной медицинской помощи. Прогноз для таких больных будет полностью зависеть от степени распространенности глиозного процесса и заболеваний, вызвавших его. Зачастую достаточно пройти курс терапии у невролога, и болезнь отступит. Иногда лечение может занять годы, и улучшений не наступит.

К сожалению, новорожденные дети, страдают от этого недуга гораздо сильнее взрослых. Гибель нервных клеток у младенцев быстро прогрессирует, приводя к смерти ребенка. На плановых обследованиях беременных женщин, с помощью УЗИ диагностики можно выявить глиозные изменения в головном мозге плода. В этом случае ставится вопрос о прерывании беременности.

Профилактика

Для того чтобы исключить появление глиоза или затормозить процесс отмирания нервных клеток, в первую очередь необходим:

- Спорт — хорошо укрепляет нервную систему человека, а значит, служит методом профилактики глиоза. Достаточно выполнять небольшой комплекс упражнений каждый день, и организм станет сильнее и выносливее.

- Хороший отдых и сон положительно влияют на нервную систему.

- Нужно наладить распорядок своего дня, чтобы нервы оставались крепкими, и заболевания этой сферы не возникали.

- Наладить питание, полностью исключив из своего рациона жиры животного происхождения.Ожирение провоцирует гибель нейронов и, как следствие, замену их на глиозные клетки. Меню такого больного должно состоять из полезных блюд.

Необходимые продукты:

- Злаковые.

- Фрукты.

- Овощи в любом виде.

- Нежирные сорта мяса.

Жарка продуктов недопустима, все блюда нужно готовить на пару или варить. Каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье, чтобы не допустить болезни.

Такие методы профилактики будут полезны для любого человека и обезопасят от проявлений такого опасного недуга, как глиоз белого вещества головного мозга.

21.09.2016

Очаги в головном мозге на МРТ при каких заболеваниях, глиоз, пятна

Что обеспечивает жизнь человека — это правильное функционирование головного мозга. Именно от его работы зависит деятельность каждого органа. Любая травма и болезни могут привести к тяжелой форме заболевания, к параличу и даже летальному исходу.

Предупредить развитие болезней, правильно назначить лечение при травмах различных степеней тяжести, обеспечить жизнедеятельность всего организма человека, а не только мозга — это задача посильна только квалифицированным специалистам.

Значителен по количеству набор диагностических исследований и современных приборов, с помощью которых можно проникнуть в сам мозг и увидеть, что там происходит.

МРТ (магнитно-резонансная томография) стала своего рода панацей в вопросе обследования головы человека без вмешательства хирургов, без нарушения целостности костей черепа, без риска подвергнуть человека рентгеновскому облучению.

Сравнительно молодая методика за последние десять лет стала весьма востребованной.

Это один из самых точных и безопасных способов обследования организма человека, определяющий патологические очаги в головном мозге на МРТ, при каких заболеваниях они появляются.

Расшифровка — это ряд снимков, число их не менее 6. Получается поэтапный ряд снимков во всю толщину мозга начиная с его поверхности. Так можно увидеть последствия травмы или болезни, объем и месторасположения. Для специалиста — это ценная информация, логически выстроенная цепочка. Также в МРТ изображение может быть и объемным. Такой снимок дает возможность в проекции посмотреть, где и как расположены повреждение или включения.

Правильно прочитать результат магнитно-резонансной томографии и расшифровать его может только узкий специалист — врач лучевой диагностики при наличии длительного практического опыта. Без специального медицинского образования и долговременной практики сделать правильные выводы, глядя на результаты магнитно-резонансной томографии, практически невозможно.

Особенности проведения МРТ

Магнитно-резонансная томография любого органа в виде результата обследования выдается на руки пациенту. Расшифровку данных представляет специалист. Существует множество медицинских книг, в которых могут содержаться изображения с наиболее типичными возникающими патологиями. Но необходимо понять, что не бывает двух идентичных заболеваний головного мозга, как двух абсолютно одинаковых людей. Поэтому каждый результат магнитно-резонансной томографии — это единственный случай.

Постановка диагноза любого заболевания сама по себе требует знаний и опыта, что же говорить о постановке диагноза заболеваний головного мозга. Магнитно-резонансная томография в этом случае играет важную роль, позволяет собрать самые сложные «пазлы» и понять картину всего течения болезни. Также необходимо сказать, что МРТ — это не приговор. Для постановки точного анализа нужно магнитно-резонансная томография и ряд других анализов, развитие болезни, его симптоматика.

Существует множество болезней, которые можно выявить с помощью этой диагностики:

Существует множество болезней, которые можно выявить с помощью этой диагностики:

- повреждения и заболевания коры головного мозга;

- нарушения кровообращения, приводящие к глиозу сосудистого генеза и инсульту, закупоренности сосудов;

- новообразования, воспалительные процессы;

- патологические очаги в головном мозге на МРТ;

- степень повреждения мозга и последствия после полученных травм;

- нарушения движения жидкости головного мозга и другое.

Норма магнитно-резонансной томографии

Что значит «норма на МРТ головного мозга» — это результаты МРТ здорового человека. Оцениваются данные по нескольким параметрам:

- структуры развиты правильно и полноценно, нет смещений;

- магнитно резонансный сигнал в норме;

- извилины и борозды в норме, не имеют включений, воспалений и изменений в структуре;

- такие части мозга, как турецкое седло, гипофиз четко видны и не имеют патологий;

- периваскулярное, субарахноидальное пространство развито нормально и не имеет патологий;

- желудочковая система имеет нормальные стандартные размеры (ни увеличена и ни уменьшена), патологий нет;

- слуховые проходы, носовые пазухи, а также глазницы четко визуализируются, имеют нормальные размеры и правильные формы;

- общая оценка — это когда нет очаговых изменений, мозговые ткани развиты в норме, сосуды головного мозга правильной формы, не имеют диффузных изменений, равномерно заполнены, нет кровотечений, тромбов и гнойных образований различного размера.

Противопоказаний явных нет, к тому же, МРТ назначается только по направлению врача, выдаваемое после обследования.

К противопоказаниям можно отнести, к примеру, невозможность спокойно лежать около получаса (30 минут). Это может быть по причине психического состояния человека или других заболеваний, не позволяющих лежать неподвижно продолжительное время. Нельзя проводить МРТ, если у пациента есть какие-либо металлические имплантаты, инсулиновый насос или кардиостимулятор. На сам аппарат МРТ это не повлияет, а функции металлических элементов в теле человека могут быть нарушены.

Патология на МРТ, очаги глиоза в головном мозге

Патология может иметь различный характер: это могут быть отдельные включения, изменения в развитии целого отдела головного мозга, различные осложненные состояния, образовавшиеся после полученной травмы.

Глиоз — это отдельная патология мозга, которую можно определить только с помощью МРТ (количество образований, где расположены очаги и каким образом они локализованы). Глиоз — одно из заболеваний, не имеющее четко выраженных симптомов, поэтому МРТ может дать ответ, обследовав мозг и объяснив появившиеся недомогания, упростив поиск причин осложнений, появляющихся на фоне глиоза.

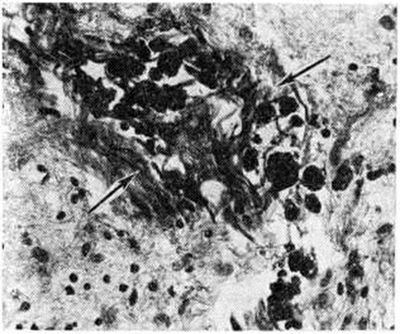

Глиоз представляет собой шрамы, черные точки от патологически разрастающихся глиозных клеток, которые со временем могут расширяться и уплотняться. Клетки глии замещают поврежденные нейроны. И это неестественное изменение: когда так происходит, значит, это образования патологические. Обычно глиоз развивается на фоне перенесенных заболеваний. Чаще всего он определяется случайно, при обследованиях общего плана или после перенесенных серьезных болезней или травм.

Глиоз представляет собой шрамы, черные точки от патологически разрастающихся глиозных клеток, которые со временем могут расширяться и уплотняться. Клетки глии замещают поврежденные нейроны. И это неестественное изменение: когда так происходит, значит, это образования патологические. Обычно глиоз развивается на фоне перенесенных заболеваний. Чаще всего он определяется случайно, при обследованиях общего плана или после перенесенных серьезных болезней или травм.

На снимке очаги глиоза выглядят как белые пятна, или черные пятнышки и точки. Количество таких включений можно подсчитать с помощью числа клеток ЦНС (центральной нервной системы) и клеток глии на одну единицу объема. Число клеток уже образовавшихся подобных разрастаний прямо пропорционально объему заживленных повреждений в области мягких тканей головы.

Образование глиоза, как уже говорилось выше, может происходить вследствие ряда заболеваний, к ним можно отнести энцефалит, эпилепсию, гипертонию (продолжительную), энцефалопатию, рассеянный склероз, туберкулезный склероз — заболевания, связанные с ЦНС.

Важно! Глиоз может образоваться и после родов у ребенка вследствие кислородного голодания, но, как правило, это не влияет на развитие самого малыша в первые дни жизни. Если глиоз есть, то проявится он на 2–6-м месяце жизни ребенка в виде неправильного психического и физического развития, также может пропасть ряд жизненно важных рефлексов (глотательный, к примеру). Затем ситуация только усугубляется, и такие детки не доживают до 2–4-х лет.

Симптоматика глиоза неточная, но можно выявить ряд наиболее характерных проявлений, а именно:

- скачки давления;

- постоянные головные боли, носящие хронический характер;

- развитие и проявление болезней ЦНС.

Последствия очагов такого типа следующие:

Последствия очагов такого типа следующие:

- нарушение кровообращения в головном мозге, а также нарушение кровообращения во внутренних органах и тканях;

- появление и прогрессирование рассеянного склероза;

- гипертонические кризы;

- болезнь Альцгеймера.

Важно также заметить, что абсолютной нормы развития человеческого мозга нет ни у одного человека. Фактически врачи, формируя диагноз, отталкиваются от ряда детальных результатов МРТ:

- наличие образований, их количество, форма, контуры и расположение;

- четкость образования и пятен;

- образующиеся тени и просветления;

- возможные дефекты и интенсивность самого снимка магнитно-резонансной томографии;

- учет особенностей отдельно взятой болезни головы, и каким образом она отображается на снимке (рентгенологические синдромы).

МРТ — один из методов обследования, но благодаря магнитно-резонансной томографии можно уже на ранних стадиях распознать развитие болезни мозга, поставить верный диагноз и подобрать наиболее правильную тактику лечения.

Пытаемся разобраться в результатах МРТ ГМ

Пытаемся разобраться в результатах МРТ ГМ

- Doc

- 11-09-2015

- Справочник ВСДшника

О сколько нам открытий чудных готовит… МРТ. Заключение: очаги в белом веществе. Что это за фигня такая и чем она грозит

Итак, для начала напомню, что сделать МРТ головного мозга меня побудили нехорошие симптомы, которые не прекращались на протяжении трех месяцев. Попробую описать симптомы:

Системное, почти не прекращающееся легкое головокружение, почти незаметное, но очень неприятное.Постоянная “затуманенность” восприятия окружающего, “прибитость” и заторможенность в голове – лучше описать не могу.Иногда “заносило” на поворотах, мог “не вписаться” в дверной косяк, задеть угол стола и т.д. Не часто, но, как говорится, обратил внимание.

Довольно заметно ухудшилась трудоспособность – напомню, что мой основной инструмент – компьютер. Работать стало тяжело, не то слово…Хроническая усталость – к концу дня вообще ничего делать не получается, только гонять нехорошие мысли о своем никчемном здоровье.Проблемы со сном – начал периодически рано просыпаться и больше заснуть не удавалось. В моем случае рано – это 5 утра, обычно спал до 6.30 – 7 утра.

Ложусь довольно рано, в 23:00 и кто-то скажет что этого вполне достаточно, но я-то знаю сколько мне надо… Стал очень чувствителен к “недосыпу”. Кстати, хроническое раннее пробуждение – это одна из основных жалоб и по сегодняшний день, только стало еще хуже. Но об этом будет отдельная история…Периодические, но не частые и не сильные головные боли.

Довольно продолжительные (2-5 часов), преимущественно в области полушарий и лобной части, затылочных болей не было.

Вот с таким “набором” я решил отправиться на МРТ головного мозга. Почему сразу на МРТ без всяких направлений от невролога? Скорее всего сыграл роль тот факт, что как раз незадолго до того, как у меня появились эти симптомы моя бывшая жена умерла от рака. Немного другая история и довольно длинная, всю её я рассказывать не буду, скажу только что касается темы МРТ.

Так вот, насколько я в курсе, её жалобы очень напоминали мои: никаких “диких” головных болей, головокружение, шаткая походка и т.д. В итоге по результатам МРТ ГМ у нее диагностировали опухоль (или метастаз в ГМ, точно не скажу). Вот я и решил, что прежде, чем появиться у невролога надо бы “расставить точки над И”, что я и сделал.

Страшно было – словами не передать!

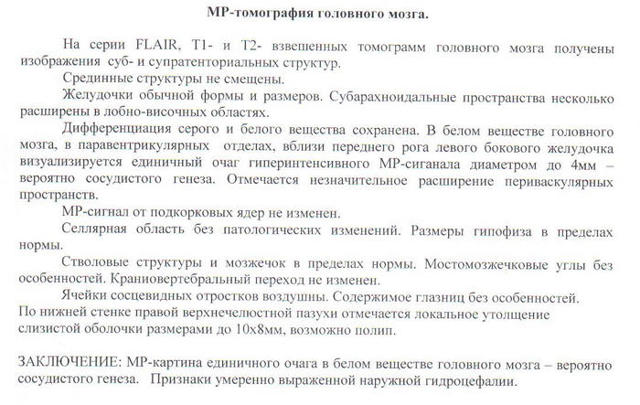

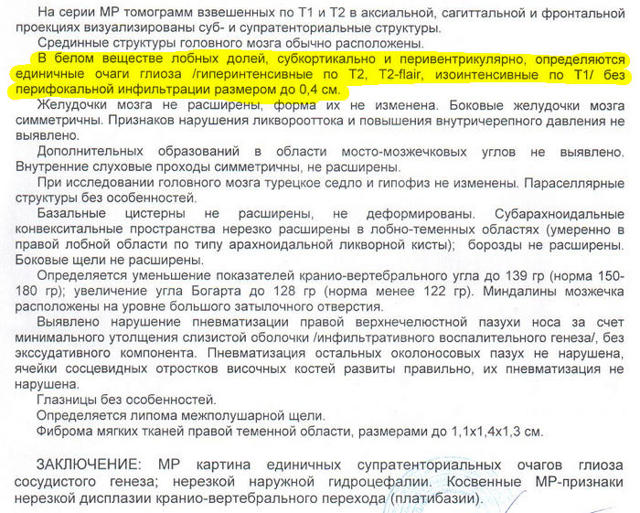

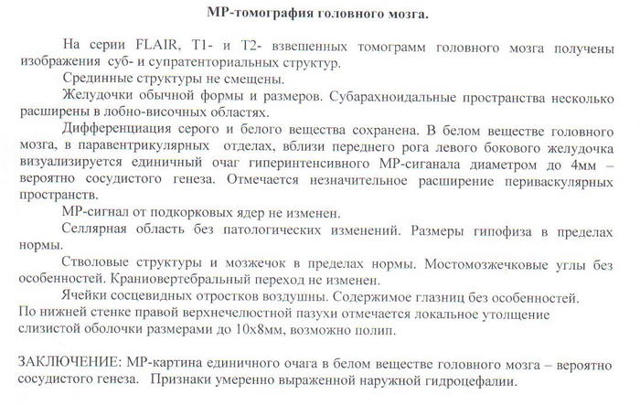

Теперь результаты. Заключение МРТ (2007 год) гласит: МР-картина единичного очага в белом веществе головного мозга – вероятно сосудистого генеза. Признаки умеренно выраженной наружной гидроцефалии. Для общей картины приведу скан полного текста результата исследования:

Врач, который писал заключение ничего “военного” в исследовании не нашел, никаких опухолей и новообразований не увидел. По поводу “Единичного очага в белом веществе” круглых глаз не сделал, сказал, что скорее всего результат гипертонического криза или вообще врожденное, грозить особо ничем не может и причиной моих головокружений служить вряд ли может.

Уже потом, рассматривая дома результаты МРТ, сохраненные на DVD я нашел в своей голове вот такую “черную дыру”:

На приеме у невролога картину прояснить, в общем-то, не удалось. Никаких конкретных комментариев ни по поводу единичного очага, ни по поводу гидроцефалии, ни даже по поводу “черной дыры” я не получил. Все в общих чертах, типа “ничего смертельного”. Общие рекомендации и т.д. и т.п.

Причем побывал у двух неврологов. Прописали церебролизин, витамины и успокоительные. Сказали периодически наблюдаться и делать МРТ примерно раз в два года для наблюдения в динамике. Вроде бы и успокоили, но с другой стороны никаких конкретных мер.

Докторам, конечно, виднее, но настораживает.

Никаких изменений, а тем более улучшений моего состояния не последовало. Проходил назначенные курсы – впустую. На протяжении этих лет сделал еще 4 исследования МРТ ГМ. Картина почти не менялась. Приведу вырезки заключения МРТ (2012 год):

Несколько напрягала формулировка “единичные”, т.е. во множественном числе. Очередной визит к неврологу немного успокоил – практически никакой реакции на формулировку заключения я не увидел.

Вот последнее исследование, привожу его результаты полностью, т.к. заметил (на мой взгляд) очень нехорошую динамику. МРТ ГМ 2013 год:

Желтым маркером выделил пункт, который заставил меня поволноваться. На первых МРТ единичные очаги были 0.3см, а здесь уже фигурировала цифра 0.4 см. Я, конечно, понимаю, что старею, со здоровьем лучше не становится, но все равно картина удручала. Очередной прием у невролога – опять ничего. Увеличение очагов доктор объяснила “скорее всего погрешность или разная разрешающая спосбность аппаратов”. Ну вот что делать, приходится верить… Тем более, что это выгоднее, чем думать о плохом.

Плюс ко всему появилась липома межполушарной щели. Просто пипец какой-то…

Последний визит к неврологу закончился очередным курсом церебролизина (теперь внутривенно) и мексидола внутримышечно. Плюс 20 дней приема препарата Тагиста. Плюс к этому речь опять таки зашла об антидепрессантах. Но об этом потом…

В последний свой визит я задал доктору вопрос о рассеяном склерозе. Невролог категорически отрицал диагноз РС, но я все-таки расскажу почему я в очередной раз сделал МРТ и почему опять попал на прием к неврологу.

Думаю, что многие ВСД-шники проходили через подобные мучения и сомнения, так что в следующем посте поговорим немного о симптомах рассеянного склероза.

Глиоз белого вещества головного мозга: единичные и множественные очаги, признаки и прогноз жизни

Некротические клетки начинают постепенно погибать под давлением растущей нейроглии. После этого формируются островки глиоза различной формы, размера и местоположения. Выделяют несколько типов патологического процесса:

- Очаг сосудистого изменения, иначе именуемый периваскулярным участком. Нейроглия формирует островки, видимые на пленках КТ, вокруг атеросклеротических измененных сосудов мозга, вызывая еще большее их сдавление.

- Внутрижелудочковая форма. Очаги изменения возникают на внутренней поверхности желудочков мозга, за счет чего значительно уменьшается их объем и количество спинномозговой жидкости (такое изменение четко видно на МРТ).

Краевая форма. Единичные простые очаги нейроглии возникают в наружной части мозговой ткани: повреждение считается одним из самых легких, потому что не затрагивает центральный участок.

Краевая форма. Единичные простые очаги нейроглии возникают в наружной части мозговой ткани: повреждение считается одним из самых легких, потому что не затрагивает центральный участок.- Распространенный глиоз представляет собой массивные очаговые поражения тканей. На МРТ такая картина выглядит подобно пятнистому полю.

- Волокнистые изменения. Глиозные очаги обычно заполнены волокнами самых разных размеров и длины.

- Анизоморфные очаги. Характеризуются хаотичным расположением нейроглии, более гиподенсивные.

- Внутриоболочечная форма. Такое поражение является наиболее сложно диагностируемым вариантом по МРТ. Измененные участки расположены под внутренними мозговыми оболочками.

Методы лечения

Лечение глиоза направлено на устранение причин патологии – в первую очередь проводится терапия первичного заболевания, поразившего структуры головного мозга. Специфического лечения глиозных изменений не предусмотрено. В зависимости от показаний назначают лекарственные препараты, реже проводят операцию.

Диета предполагает сокращение в рационе количества животных жиров, соли, рафинированных сладостей. В числе продуктов, питающих нервные клетки, стоит отметить семечки, орехи, морскую и речную рыбу, овощи, фрукты. Питание при глиозе головного мозга должно быть полноценным и сбалансированным.

Важно, чтобы в рационе присутствовали продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, растительной клетчаткой, витаминами, особенно группы B, микроэлементами. Множественные очаги глиоза, обнаруженные в ходе исследования структур головного мозга, независимо от размера требуют динамического наблюдения. Периодичность контрольных исследований назначает лечащий врач.

Как лечить глиоз головного мозга расскажет лечащий врач, опираясь на результаты диагностического обследования с учетом первичной патологии, возраста пациента и симптоматики. Основные лекарственные средства:

- Ноотропные. Защищают нейроны от повреждений, стимулируют обменные процессы в нервных клетках.

- Регулирующие мозговой кровоток. Препараты, нормализующие деятельность кровеносной системы, питающей мозг.

- Антиоксидантные. Препараты, препятствующие окислительным реакциям в нервной ткани.

- Антигипертензивные. Лекарства, нормализующие показатели артериального давления.

Параллельно в зависимости от вида первичного заболевания и симптомов назначают препараты для устранения неврологической симптоматики. Эта группа включает противосудорожные, противоэпилептические, обезболивающие, противорвотные лекарства.

К оперативному лечению прибегают, когда невозможно поддерживать хорошее самочувствие пациента медикаментозными средствами. Хирургическое лечение глиоза показано при определенных условиях:

- Единичные, крупные очаги.

- Наличие выраженной неврологической симптоматики – судорожный синдром, эпилептические припадки, серьезные нарушения двигательной активности и умственной деятельности.

- Возраст пациента не старше 60 лет.

- Масс-эффект (негативное влияние образования на окружающие здоровые структуры мозга).

В ходе операции удаляют участки кистозно-глиозной ткани, которые провоцируют симптомы и расстройства. Лечение должно проводиться комплексно и быть своевременным.

Народные средства

Лечение глиоза, поразившего головной мозг, народными средствами малоэффективно. Народные методы включают прием отваров, настоев, настоек, приготовленных из лекарственных растений, обладающих антигипертензивными, противовоспалительными свойствами. Показаны домашние препараты, улучшающие кровоснабжение отделов мозга, приготовленные на основе болиголова, клевера, диоскореи.

В числе полезных лекарственных растений, которые устраняют воспалительные процессы, укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, стоит отметить черный тмин, заячью капусту, манжетку, мордовник шароголовый, тысячелистник, пырей, мыльнянку. Народные целители рекомендуют настойку, приготовленную из корня валерианы, травы мяты, пиона и пустырника, ягод боярышника, в качестве общеукрепляющего, успокаивающего, иммуностимулирующего средства.

Терапия при очаговом поражении головного мозга направлена на устранение причины возникновения изменений и восстановление функций органа.

Например, если патологию вызвало заболевание, характеризующееся повышением артериального давления, то пациенту предписывается прием препаратов, снижающих АД. Это могут быть мочегонные, блокаторы кальциевых каналов, или бета-адреноблокаторы.

Восстановление мозговой активности и устранение патологических явлений осуществляется с помощью препаратов, повышающих метаболизм в нервных тканях: ноотропов. Также применяются средства улучшающие кровоснабжение, реологические свойства крови, понижающие потребность к кислороду.

Симптоматическое лечение направлено на снижение проявлений патологии: прием противосудорожных, противоэпилептических препаратов, антидепрессанты, при чувстве тревоги – транквилизаторов.

В данное время не существует эффективных методов лечения глиоза головного мозга. Эта болезнь не является самостоятельной, а возникает как следствие развития другого недуга. Необходимо точно диагностировать причину гибели нервных клеток, и лечить именно ее.

В случае если причина не установлена или проигнорирована, глиозные волокна будут разрастаться настолько же, насколько будет поражаться головной мозг. Такое состояние считается тяжелым, и изменить ситуацию не сможет ничего.

При возникновении этой болезни у людей пожилого возраста, необходимо принимать меры профилактики, чтобы затормозить этот патологический процесс. Немаловажно своевременно снижать артериальное давление, чтобы очаги глиоза не разрастались.

Препараты:

- Лекарственные средства для улучшения деятельности головного мозга.

- Препараты, улучшающие кровообращение в головном мозге.

- Медикаменты для улучшения функционирования мозга.

- Витамины, в частности, группы В.

Излечив причину возникновения глиоза, отпадает необходимость терапии, направленной на торможение гибели нейронов.

Типы

Снимки МРТ позволяют выявить все патологии, которые затрагивают ткани головного мозга. Зоны поражения определяю по изменению окраски, эхогенности отдельных участков коры или других структур органа. С помощью полученных данных специалисты измеряют площадь разрушенного участка, а также прогнозируют процесс развития патологии.

Очаговое поражение головного мозга может быть следствием:

- Демиелинизации;

- Наличия новообразований;

- Отека тканей;

- Нарушения кровообращения;

- Глиоза (замещение функциональных клеток глиальной тканью).

Проявления патологии зависят от места расположения очага поражения. Поэтому МРТ-диагностика считается самым информативным методом выявления заболеваний ЦНС.

По характеру расположения очаги поражения головного мозга бывают:

- Юкстакортикальные;

- Перивентрикулярные;

- Лакунарные.

Юкстакортикальные очаги поражения нервной ткани характерны для рассеянного склероза. В этом случае они располагаются максимально близко к коре головного мозга. При описании МРТ-картины специалисты рекомендуют употреблять именно это определение, так как термин «подкорковые» не может передать полностью характер распространения патологии – он описывает любые изменения в белом веществе вплоть до желудочков.

Перивентрикулярное расположение очагов разрушения диагностируется при гипоксически-ишемическом поражении вещества мозга. В этом случае они располагаются вблизи желудочков.

Лакунарные очаги поражения являются следствием повреждения глубинных артерий. Они располагаются в толще белого вещества вдоль кровеносных сосудов. Обычно их диаметр варьируется в пределах 1–20 мм.

Демиелинезация

Характеризуется наличием областей разрушения миелиновой оболочки нервных волокон. Из-за этого на участке головного мозга нарушается передача нервных импульсов между нейронами, что негативно сказывается на работоспособности ЦНС.

Разрушение тканей по этому типу наблюдаются при рассеянном склерозе, мультифокальной лейкоэнцефалопатии, болезни Марбурга, остром диссимулирующем энцефаломиелите, болезни Девика.

При этих заболеваниях Мрт-картина идентична: на снимках хорошо визуализируются единичные или множественные белые пятна, которые располагаются в одном или нескольких отделах мозга. Размер областей зависит от степени заболевания, что подтверждается наличием и силой неврологических отклонений.

На данный момент единого представления о периваскулярных пространствах нет. Некоторые ученые считают, что они окружают только артерии, а другие – все крупные кровеносные сосуды, пронизывающие головной мозг. Одни описывают их, как пространство, которое располагается между стенкой сосуда и нервной тканью, другие – как естественное продолжение подпаутинной и мягкой мозговой оболочки.

Первикулярные пространства выполняют сразу несколько функций:

- Участвуют в циркуляции ликвора;

- В них происходит обмен веществ между ликвором и тканями мозга;

- Являются частью гематоэнцефалического барьера;

- Содержат иммунокомпетентные клетки, то есть с помощью них происходит иммунорегуляция в тканях органа.

Периваскулярные пространства занимают небольшой объем, поэтому у здорового человека на МРТ-снимке их не видно.

При опасных состояниях, например, перед инсультом, у заболевшего повышается ВЧД за счет увеличения объема спинномозговой жидкости. Это ведет к расширению полости между сосудами мозга и нервной тканью. Вместе с этим процессом повышается эхогенность участка, что на Мрт-снимке проявляется в виде возникновения белого пятна.

Заболевание характеризуется потерей нейронов и снижением числа синаптических связей между ними. Это ведет к уменьшению толщины серого вещества и выраженной атрофии пораженных участков.

На МРТ-снимках появляются темные пятна, которые свидетельствуют о некрозе клеток головного мозга. Точный диагноз ставится по итогу нескольких обследований, то есть в динамике.

Характеризуется накоплением жидкости в клетках головного и межклеточном пространстве. За счет этого увеличивается объема органа и повышается внутричерепное давление.

В зоне поражения на МРТ-снимке присутствует светлое пятно, которое по мере усугубления процесса увеличивается и постепенно охватывает весь орган.

Очаги глиоза

Появляются в результате замещения функциональных структур головного мозга на соединительную ткань. Являются следствием дегенеративных процессов в ЦНС – недостатка кислорода, энцефалопатии, рассеянного склероза, энцефалита.

Очаги в белом веществе головного мозга лечение

- Содержимое:

- Признаки очаговых поражений

- Проведение диагностики изменений

МРТ при очаговых поражения головного мозга помогает выявить проблему на ранних стадиях, скоординировать медикаментозную терапию. При необходимости по результатам обследования могут назначить малоинвазивное оперативное вмешательство.

Признаки очаговых поражений

Все нарушения деятельности головного мозга находят отражение в естественных повседневных функциях жизнедеятельности человека. Расположение очага поражения влияет на работу внутренних органов и мышечной системы.

Изменение сосудистого генеза может привести к психическим расстройствам, стать причиной повышения артериального давления, инсульта и других неприятных последствий. С другой стороны, субкортикальные очаги могут и не иметь клинических проявлений и протекать бессимптомно.

Одним из явных признаков наличия очагового поражения является:

- Гипертония — недостаток поступления кислорода в мозг вызванное дистрофией сосудов приводит к тому, что мозг ускоряет и увеличивает кровообращение.

- Эпилептические припадки.

- Психические нарушения — происходят при патологии субарахноидальных пространств, сопровождающихся кровоизлиянием. Одновременно могут наблюдаться застойные явления в глазном дне. Характерной чертой патологии является быстрое образование потемнения, лопнувшие сосуды и разрыв сетчатки, что позволяет определить вероятное место очагового поражения.

- Инсульты — четко выраженные очаговые изменения головного мозга сосудистого характера на МРТ позволяют установить прединсультное состояние и назначить соответствующую терапию.

- Болевой синдром — хронические головные боли, мигрень могут указывать на необходимость в проведении общего обследования пациента. Игнорирование симптомов может привести к инвалидности или закончиться летальным исходом.

- Непроизвольные мышечные сокращения.

Признаки единичных очаговых изменений вещества мозга дисциркуляторного характера на магнитно-резонансной томографии значат, что у пациента присутствуют определенные отклонения в работе сосудистой системы. Чаще всего это связано с гипертонией. Диагноз и разъяснение результатов исследования предоставит лечащий врач.

Проведение диагностики изменений

Картина очаговых изменений вещества головного мозга дистрофического характера наблюдается, по разным данным, от 50 до 80% всех людей по мере их старения. Ишемия, в результате которой прекращается нормальное кровоснабжение, становится причиной провоцирующей изменения в мягких тканях. Резонансная томография помогает выявить причины нарушений и провести дифференциальный анализ заболевания.

Мелкоочаговые изменения, которые поначалу не вызывают беспокойств, могут в результате стать причиной инсульта. К тому же очаги повышенной эхогенности сосудистого генеза могут указывать на онкологическую причину нарушений.

Своевременное выявление проблемы помогает назначить максимально эффективную терапию. Очаг дисциркуляторного генеза хорошо видимый на МРТ может указывать на следующие патологии:

- В полушариях большого мозга — указывает на следующие возможные причины: перекрытия кровотока правой позвоночной артерии посредством врожденной аномалии или атеросклеротической бляшки. Состояние может сопровождаться грыжей шейного отдела позвоночника.

- В белом веществе лобной доли — причинами изменений может стать обычная гипертония, особенно после перенесенного криза. Некоторые аномалии и единичные мелкие очаги в веществе являются врожденными и представляют угрозы для нормальной жизнедеятельности. Опасения вызывает тенденция к увеличению площади поражения, а также сопровождение изменений нарушениями двигательных функций.

- Множественные очаговые изменения вещества мозга указывают на наличие серьезных отклонений в генезисе. Может быть вызвано как состоянием перед инсультом, так и старческим слабоумием, эпилепсией и многими другими заболеваниями, развитие которых сопровождается атрофией сосудов.

Если в заключении МРТ указывается диагноз: «признаки многоочагового поражения головного мозга сосудистой природы» — это повод для определенных беспокойств. От лечащего врача потребуется установить причину изменений и определить методы консервативной и восстанавливающей терапии.

С другой стороны, микроочаговые изменения встречаются практически у каждого пациента после 50 лет. Очаги видны в режиме ангиографии, в том случае если причиной возникновения являются нарушения в генезисе.

Если обнаружен очаг дистрофического характера, терапевт обязательно назначит сбор общего анамнеза пациента. При отсутствии дополнительных причин для беспокойства, будет рекомендовано регулярно отслеживать тенденции к развитию патологии. Могут быть выписаны вещества для стимуляции кровообращения.

Изменения вещества мозга дисциркуляторно-дистрофического характера указывают на более серьезные проблемы. Давление и недостаток кровообращения могут быть вызваны как травмой, так и другими причинами.

Признаки мелкоочагового поражения головного мозга при сосудистой этиологии умеренного расширения могут стать причиной диагностирования энцефалопатии, врожденного и приобретенного характера. Некоторые медикаментозные препараты могут только усугублять проблему. Поэтому терапевт проверит связь между приемом лекарств и ишемии.

Любые патологические и дегенеративные изменения должны быть хорошо изучены и проверены. Определена причина возникновения очагового поражения и по результатам МРТ назначена профилактика или лечение обнаруженного заболевания.

Не ври #8212; Не проси

Единичные очаги в белом веществе головного мозга #8212; результаты МРТ

Очаги глиоза представляют собой своеобразный шрам, который имеет свойство расширяться в области повреждения. Обусловлено это влиянием процессов старения на нейроны, которые впоследствии заменяются на глии, что приводит к образованию в головном мозге губчатых структур.

Глиоз головного мозга и его суть заключаются в том, что в области пассивных нейронов, погибших вследствие какой-либо определенной причины, начинают разрастаться клетки нейроглии. Они представляют собой специфический рубец в области мозга, лечение их является проблематичным. Когда выявляют глиоз в относительно молодом возрасте, рекомендуется искать причину подобного явления, чтобы начать лечение.

Методики определения поражения мозга при глиозе

Поддерживают и обеспечивают нормальную работу нейронов, расположенные в головном мозге глиальные клетки. Как уже отмечалось, глиоз не является самостоятельным диагнозом, а скорее следствием различных нарушений и отклонений, связанных с атрофией мозга или некротическими явлениями тканей.

Единичные супратенториальные очаги глиоза головного мозга сосудистого генеза – возникают вследствие родовой травмы или естественных процессов старения.

Особенно часто, таким образом проявляются посттравматические глиозные изменения в височной доле мозга, отвечающей за ассоциативное восприятие человека.

Головокружения и приступы – если причиной возникновения глиоза являются перенесенные травмы или хирургическое вмешательство, судорожный симптом проявляется в постоперационный период.

Последствия глиоза в первую очередь связаны с локализацией катализатора, вызвавшего патологические изменения. Томография – исследования головного мозга с помощью КТ и МРТ являются общепризнанными эталонами обследования.

Магнитно-резонансная томография определяет глиоз белого вещества лобных долей головного мозга, что невозможно установить с помощью других методов исследования.

Только в таком случае возможно полное излечение от болезни. Величина глиозных очагов представляет собой конкретное значение, которое легко рассчитать при помощи клеток ЦНС и клеток глии на 1 ед. объема. Из этого следует, что количественные показатели подобных разрастаний являются величиной, которая прямо пропорциональна объему заживленных повреждений в области мягких тканей.

Подобный патологический процесс чаще всего определяется случайно при проведении обследования, потому как клинические проявления произошедших изменений в организме могут отсутствовать. Именно эти изменения и становятся причиной появления таких старческих проблем, как ухудшение координации движений, памяти и замедленности реакций.

Подобные изменения в организме и приводят к возникновению процессов старения. Данный факт научно не доказан, но был продемонстрирован в лабораторных условиях. Встречается подобная причина развития болезни не чаще чем в 25% случаев при аутосомно-рецессивном типе наследования. В первые месяцы жизни данная патология не влияет на развитие новорожденного.

Чаще всего такой диагноз, как глиоз ставится неожиданно, при проведении обследования по поводу иных показаний. МРТ дает вполне четкие ответы о давности появления очагов глиоза, что многократно упрощает поиск причин заболевания.

Причины возникновения глиоза

Глиоз представляет собой достаточно серьезную патологию, поэтому рекомендуется начинать бороться с недугом как можно раньше, искореняя причины его развития. Глиоз – это не самостоятельное заболевание, а специфическая компенсаторная реакция мозгового вещества на гибель или повреждение нейронных связей.

Какое лечение необходимо при глиозе

В зависимости от того, насколько распространены глиозные изменения, и каков их характер различают 7 типов процесса. Первая из них это такое состояние, как анизоморфная форма, при которой элементы клеточного типа формируются в большем количестве, чем волокнистые. Существует также и волокнистая форма, в рамках которой преимущество получили волокнистые соединения в межклеточном компоненте.

В подавляющем большинстве случаев, когда глиоз головного мозга не спровоцирован хроническим заболеванием неврологического характера (рассеянным склерозом), проявления на 100% отсутствуют. Множественные очаги глиоза головного мозга представляют собой не что иное, как патологические разрастания глиозных клеток, замещающих поврежденные нейроны. Лечение глиоза головного мозга сосудистого генеза проводится с помощью средств, укрепляющих стенки артерий и восстанавливающие их эластичность.

Очаги в головном мозге на МРТ – при каких заболеваниях их видно

При незнании расшифровки снимков МРТ головного мозга очень трудно понять результаты исследования. Темные зоны и точки заметно выделяются на общей пленке, если присутствуют патологические изменения. Что означают эти очаги в головном мозге на данных МРТ, и при каких опасных заболеваниях они возникают? Рассмотрим, какие очаги дифференцирует аппаратура МРТ.

Особенности проведения процедуры

Сканирование с помощью томографа выполняется в положении лежа. Для фиксации используется специальная система ремней. Нужно сохранять полное спокойствие и не делать никаких телодвижений. Чтобы сканировать мозговые сегменты, пациент должен лежать неподвижно, без телодвижений.

Норма магнитно резонансной томографии

На появление затемнений и светлых зон на диагностическом мониторе оказывает влияние эхогенность исследуемых сегментов. Сама органическая ткань серая, ее пронизывают темноватые разветвления. По этим каналам циркулирует внутричерепная биожидкость. Черными полосками обозначаются синусы головного отдела.

«Структуры в норме» означает, что очагового изменения не визуализируется, мозговая ткань развитая и правильно функционирует. МРТ показывает нормальную форму сосудов, отсутствие кровоизлияния, тромбированных зон и опухолей.

Основные признаки нормы:

- сигнал аппаратуры без отклонений;

- отсутствие воспаления в извилинах;

- точно видны гипофиз и турецкое седло;

- периваскулярное пространство без патологических изменений;

- желудочки без патологий.

Томограмма в норме показывает, что нет никаких нарушений в слуховых проходах, нервных волокнах, глазнице и носовой пазухе. Мозг полностью функционирует.

Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ

На снимках патология просматривается отчетливо. Врач легко визуализирует несоответствия в цветовых оттенках тканей, эхогенность, границы секторов головного отдела, которые нетипичны.

Чаще всего затемнения указывают на:

- демиелинизацию;

- опухоль;

- отек структур органа;

- плохую циркуляцию крови;

- развитие глиальных клеток.

На фото МРТ четко видно поражение сосудов в затемненных участках. Специалист должен своевременно обнаружить развитие болезни на снимке МРТ. Назначенное после МРТ лечение позволит стабилизировать кровообращение головного сегмента и исключить инсульт.

Демиелинизирующие патологии

Демиелинизирующий очаг развивается, когда разрушена оболочка нервных волокон. Происходит нарушение передачи нервного импульса, что неблагоприятно сказывается на работе всей ЦНС. МРТ помогает специалисту увидеть причины появления болезни и дифференцировать ее особенности.

Очаг развивается при:

- рассеянном склерозе;

- недуге Марбурга;

- мультифокальной прогрессирующей лейкоэнцефалопатии;

- энцефаломиелите;

- болезни Девика.

На пленке МРТ диагносты замечают белые сегменты. Они бывают единичными и множественными. Очаги могут локализироваться во всех головных отделах. Число и границы очагов зависит от стадии недуга.

Периваскулярные пространства Вирхова Робина

Периваскулярные пространства подлежат развитию вдоль кровеносно-сосудистых разветвлений, находящихся в головном сегменте. При небольшом объёме очаг МРТ дифференцировать не может.

При патологии возможны:

- подташнивание;

- головокружения;

- нарушение координации;

- расстройства зрения.

Нередко патологические процессы начинаются после травм. Головной мозг требуется беречь от ударов.

Очаги болезни Альцгеймера