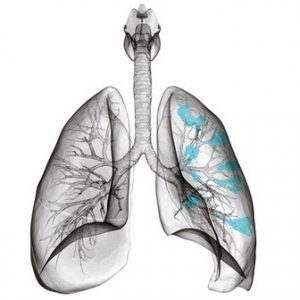

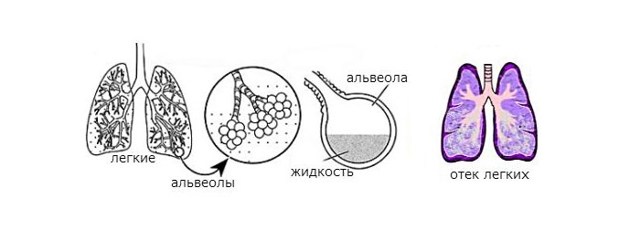

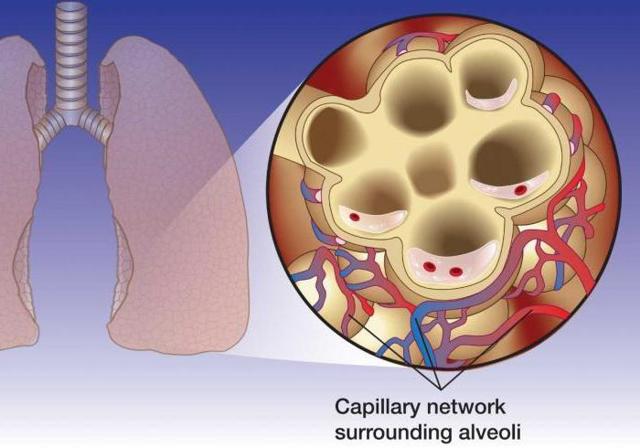

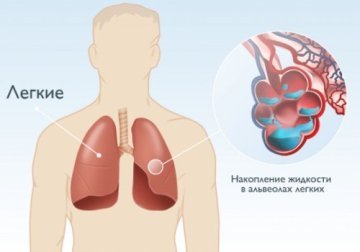

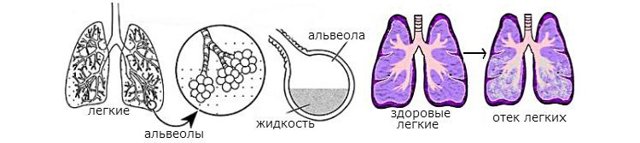

Отек легких — это тяжелое осложнение множества болезненных состояний, которое характеризуется выходом чрезмерного количества жидкой составляющей крови из просвета легочных сосудов непосредственно в ткань легких (интерстиций), а затем и в просветы альвеол (конечные участки бронхиального дерева в которых происходит газообмен).

Кардиогенный отек легких – грозное осложнение множества патологий непосредственно самого сердца, которое без экстренного оказания квалифицированной медицинской помощи нередко приводит к летальному исходу.

Сердечная астма и отек легких по своей сути являются синонимами, поскольку сердечной астмой называют комплекс внешних проявлений (симптомов), возникающих при развитии кардиогенного отека легких на начальном этапе – интерстициального отека легких.

Механизм развития

Патогенез отека легких основан на закономерностях обмена жидких сред в легких, которые описываются законом Франка-Старлинга, суть данного закона, если не вникать в сложные для понимания формулы, сводится к тонкому балансу между пятью основными показателями:

- Гидростатическое давление жидкости внутри капилляров легких;

- Гидростатическое давление жидкости в ткани самого легкого (интерстиции);

- Концентрация растворенных солей и белков в крови (коллоидно-осмотическое давление);

- Концентрация растворенных солей и белков в жидкости интерстиция (коллоидно-осмотическое давление);

- Проницаемость мембраны между капиллярами и альвеолами.

Каждый из перечисленных показателей изменяется при определенных патологических состояниях, знание которых даст ключ к пониманию патогенеза данного грозного состояния, а, следовательно, и обоснует методики лечения и профилактики.

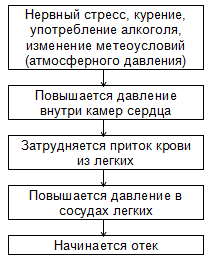

При следующих состояниях происходит поднятие давления крови в сосудистом русле легких, что приводит к появлению маркеров отека легких:

- Острая левожелудочковая недостаточность (левый желудочек сердца не справляется с нагрузкой);

- Стеноз митрального клапана (аномалия сердца, сопровождающийся сужением просвета между левым предсердием и желудочком);

- Артериальная гипертензия (особенно гипертонический криз);

- Внутривенное вливание чрезмерного количества жидкости;

- Аритмия;

- Поражения головного мозга (травма, нарушение мозгового кровообращения) приводят рефлекторным путем к повышению тонуса легочных сосудов и «нейрогенному» отеку легких;

- Эмболия сосудов легких тромбами, воздухом, каплями жира;

- Сужение трахеи и бронхов – бронхиальная астма, инородные тела;

- Препятствие оттоку лимфы от легких – опухоли, пневмоторакс (воздух в плевральной полости).

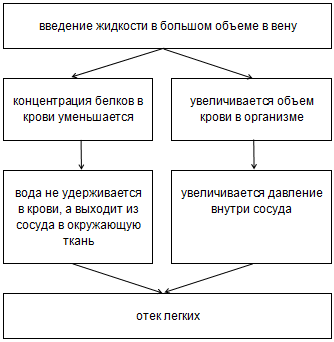

Изменение коллоидно-осмотического давления по причине колебания концентраций растворенных в крови солей и белков также может приводить к отеку легких и наблюдается в случае кровопотери, выраженного истощения, введения большого количества жидкости, снижения уровня белков в крови (почечная, печеночная недостаточность).

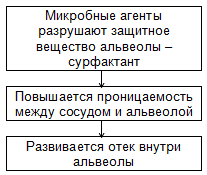

Патологический рост проницаемости барьера между капиллярами и альвеолами происходит при следующих состояниях:

- Обширная травма;

- Шок (с клиническими проявлениями);

- Тяжелые инфекции;

- Вдыхание веществ, обладающих раздражающим на дыхательные пути действием (едкий дым, хлор, пары кислот);

- Острый панкреатит.

Практически всегда в качестве основного пускового агента выступает лишь один из перечисленных элементов, однако патогенетически общий вид отека легких формируется вследствие их совместного взаимосвязанного действия.

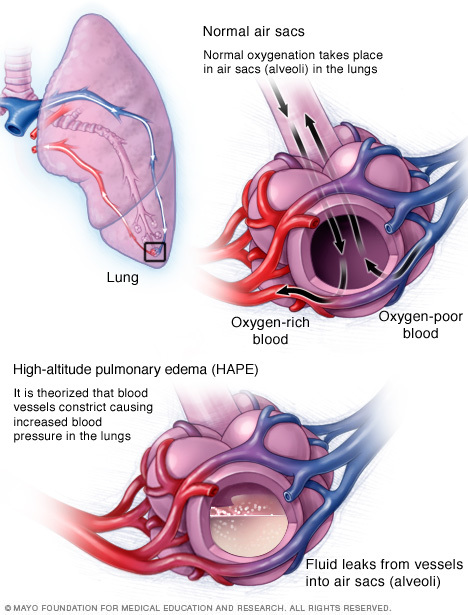

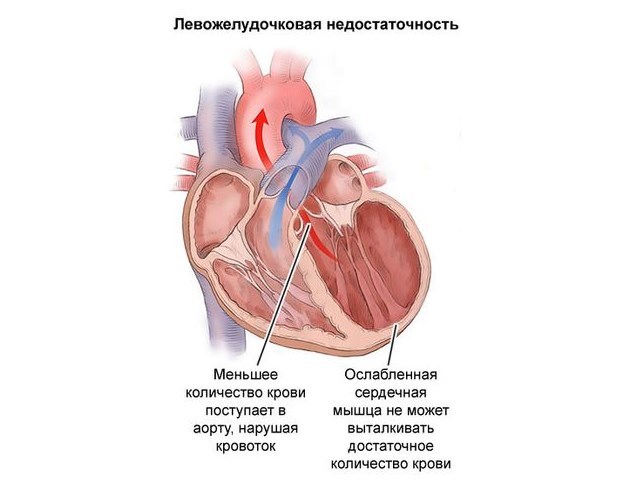

Глобально отек легких при сердечной недостаточности развивается вследствие различных состояний, но имеет в своем основании лишь один компонент – нарушение насосной функции сердца, когда левый желудочек не может в полной мере перекачать притекающую к нему кровь.

Данное состояние приводит к каскаду последовательно сменяющихся взаимозависимых патологических процессов:

- Повышение гидростатического давления в легочных венах, а затем и артериях;

- Повышение фильтрации жидкости из сосудов легких непосредственно в ткань;

- Развитие интерстициального отека легких (жидкость в ткани легкого);

- Декомпенсация лимфооттока из легких;

- Развитие альвеолярного отека (жидкость в просветах альвеол);

- Дезорганизация газообмена между воздушной средой и кровью (острая дыхательная недостаточность);

- Состояние гипоксии провоцирует выброс гормонов стресса, катехоламинов, которые еще больше повышают артериальное давление и проницаемость сосудов, что увеличивает нагрузку на левый желудочек сердца, замыкая тем самым порочный круг.

Клинические проявления и диагностика

В клинике существует деление каскада описанных патологических явлений на этапы, основываясь на имеющихся симптомах:

- Диспноэ – этап, который преимущественно характеризуется субъективным ощущением недостатка воздуха (одышкой).

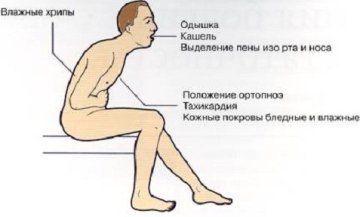

- Ортопноэ – одышка прогрессирует, заставляя больного принять вынужденное положение, благодаря которому человек чувствует себя лучше – ноги спущены вниз, верхняя часть туловища приподнята (полу сидячее положение).

- Этап «развернутой клиники» — к вышеуказанным симптомам присоединяются дистанционные хрипы (когда хрипы слышны без фонендоскопа на расстоянии).

- Этап тяжелых клинических проявлений – к клинике отека легких включаются выделение пены изо рта и носа, «клокочущее» дыхание (данные проявления иногда называют симптом «кипящего самовара»), цианоз (синюшность) кожных покровов, прохладный липкий на ощупь пот.

Клинически отек легких при острой сердечной недостаточности, достаточно условно, делят на 2 разновидности:

- Интерстициальный отек легких – «субкомпенсированный» отек легких, патогенез которого останавливается до поступления жидкости в просвет альвеол. Данная форма отека легких обычно носит название «сердечной астмы», продолжительность которой измеряется минутами или часами, но не более, затем наступает улучшение, нередко без оказания специфической помощи.

- Альвеолярный отек легких – наблюдается в случаях, когда альвеолы наполняются жидкостью и формируется вышеописанный «порочный круг». Крайне опасное для жизни состояние, требующее оказания экстренной медицинской помощи, поскольку является наиболее часто встречающимся осложнением болезней сердца, приводящим к летальному исходу.

Симптомы кардиогенного отека легких достаточно специфичны и позволяют отличить его от других заболеваний, которые также могут демонстрировать клинические проявления астмы.

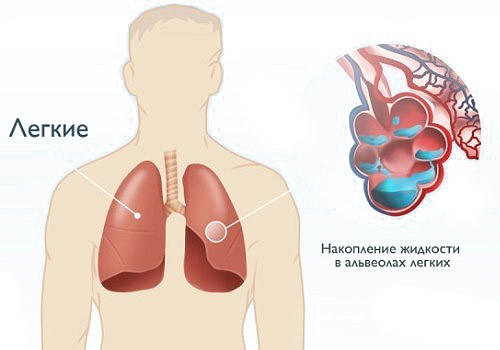

К клиническим симптомам кардиогенного отека легких относятся:

проявления сердечной недостаточности с отеком легких

- Одышка, носящая смешанный характер, усиливающаяся в положении лежа и при двигательной активности, по формулировкам больных воздухом «не надышаться»;

- Тахипноэ – увеличение частоты дыхательных движений;

- Ортопноэ – вынужденная поза тела, облегчающая чувство одышки;

- Боль в области сердца, обусловлена общей гипоксией и ишемией миокарда;

- Хрипы в легких изначально сухие, свистящие, затем хрипы сменяются на влажные, мелкопузырчатые, а после чего и крупнопузырчатые;

- Дистанционные хрипы – слышны на расстоянии при дыхании на вдохе и выдохе «невооруженным» ухом, настолько сильные, что напоминают звук кипящей воды;

- Выделение мелкопузырчатой пены белого цвета из наружных отверстий рта и носа, иногда пена бывает розовой, поскольку в просвет дыхательных путей могут проникать эритроциты;

- Кашель в начале сухой, надсадный, с прогрессированием заболевания становиться продуктивным, с большим количеством пенистой мокроты;

- Тахикардия – увеличение частоты сердечных сокращений;

- Пульс нитевидный, малого наполнения, частый;

- Акроцианоз – синюшность кожных покровов кистей, стоп, носа;

- Холодный липкий пот;

- Бледность кожи туловища;

- Набухание вен головы и шеи;

- Эмоциональное возбуждение – панический страх смерти, который при неоказании медицинской помощи и прогрессировании заболевания сменяется апатией и сонливостью.

При диагностике отека легких, а также в выборе тактики лечения немалое значение придают данным лабораторно-инструментальных методов исследований:

- Электрокардиография (ЭКГ) – позволяет установить перегрузку левых отделов сердца, острый коронарный синдром, аритмию, гипертрофию миокарда, миокардиодистрофию и прочее;

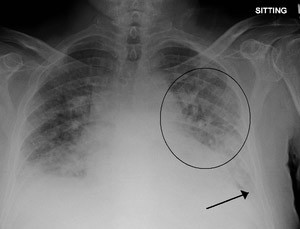

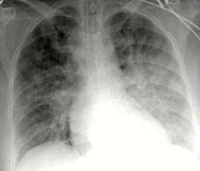

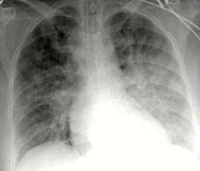

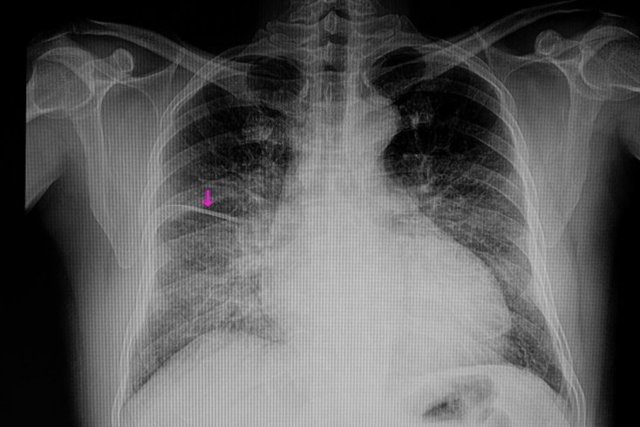

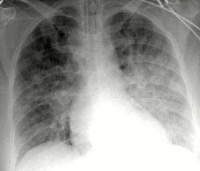

отек легких на рентгеновском снимке

Рентгенография – позволяет подтвердить наличие отека легких и гипертрофию миокарда: расширение сердечной тени, линии Керли (Б), симптом «крыльев бабочки», однако нужно учитывать, что в 20% случаев на рентгенограмме отек легких не находит своего отражения;

- Пульсоксиметрия – отмечается снижение насыщения гемоглобина крови кислородом (менее 90%);

- Измерение артериального давления – его показатели во многом определяет тактику оказания медицинской помощи.

Оценивать проявления отека легких необходимо не каждое в отдельности, а обязательно в совокупности, с учетом анамнеза, что позволит избежать диагностических ошибок.

Лечение кардиогенного отека легких

В случае если выставлен диагноз сердечная астма или отек легких, вне зависимости от формы и этапа течения процесса, применяется однотипная схема оказания неотложной помощи, поскольку данные состояния имеет одни и те же механизмы своего развития и являются по сути одним и тем же заболеванием на разной стадии развития.

Медицинская помощь в случае отека легких при острой сердечной недостаточности должна быть начата безотлагательно. Ее приоритетными направлениями являются:

- Борьба с «дыхательной паникой»;

- Снижение давления в сосудистом русле легких;

- Нормализация артериального давления;

- Борьба с нарушениями сердечного ритма;

- Нормализация кислотно-основного баланса крови;

- Устранение пены находящейся в дыхательных путях;

- Улучшение насосной функции сердца.

Лечебные мероприятия производятся с учетом гемодинамического состояния и заключаются в следующих действиях:

- Придать сидячее (полусидячее) положение – облегчит работу сердца и органов дыхания;

- Наложить жгуты на верхние трети бедер таким образом, чтобы сохранить артериальное кровообращений и ограничить возврат крови по венам, что уменьшит поступление крови к сердцу и легким;

- Обеспечить постоянный внутривенный доступ (установить катетер);

- При наличии возможности устранить видимую пену механически (отсосом);

- Оксигенотерапия – ингаляция увлажненного кислорода, производится всегда в обязательном порядке (для поддержания насыщения гемоглобина крови кислородом) со спиртовыми испарениями (для устранения пены);

- Введение спирта с целью ликвидировать пену, которая препятствует дыханию: эндотрахеально посредством шприца через тонкую иглу вводят спиртовой раствор, либо внутривенно вводят 5 мл спирта на 15 мл 5% глюкозы;

- Применение опиатов (морфин по 2-5 мг) купирует возбуждение, страх смерти, снижает одышку, понижает давление в легочных сосудах и общее артериальное давление, а также обладает угнетающим эффектом на дыхательный центр, что обуславливает невозможность его применения при низком артериальном давлении и наличии нарушений дыхания;

- Петлевые диуретики (фуросемид внутривенно в дозе 20-40 мг вплоть до 200 мг) снижают застой в легких, расширяют вены, уменьшают объем циркулирующей крови, снижают артериальное давление;

- Сосудорасширяющие препараты (нитроглицерин) применяют при нормальном и повышенном артериальном давлении с целью снижения общего сопротивления сосудов, и уменьшения притока крови к сердцу. Вводят по нарастающей дозе начиная от 1 таблетки под язык, затем внутривенно посредством капельницы до исчезновения симптомов сердечной недостаточности или падения систолического артериального давления до уровня 90 мм.рт.ст.

Видео: первая помощь при отеке легких — советский учебный фильм

Нередко кардиогенный отек легких протекает на фоне или вследствие какой-либо сердечной патологии, что требует помимо вышеописанного комплекса мероприятий дополнительных манипуляций и введения медицинских препаратов:

Известен метод лечения отека легких, который на современном этапе развития медицины особой ценности не представляет, и скорее носит историческую ценность – кровопускание в объеме около 250-500 мл. Однако в условиях отсутствия технической возможности для оказания квалифицированной медицинской помощи данный метод может помочь спасти жизнь пациента.

Профилактика кардиогенного отека легких сводится к своевременному лечению сердечной патологии, строгому контролю артериального давления и сердечного ритма. Немаловажно своевременное, как можно более раннее, оказание квалифицированной медицинской помощи. При частых пароксизмах сердечной астмы и низкой эффективности медикаментозного пособия необходимо всерьез рассмотреть возможность оперативного лечения.

Кардиогенный отек легких: причины, симптомы, первая помощь, лечение

Изменение характера тока крови в сосудах легких непременно ведет к нарушению функции дыхания. В случае с кардиальной патологией следует говорить о повышении давления в системе легочных капилляров. Это вызывает выход жидкой части крови в межтканевое пространство легких.

Кардиогенный отек легких (код по МКБ-10: I50.1 – левожелудочковая недостаточность) относится к неотложным состояниям, требующим проведения диагностики и начала интенсивной терапии в первые 10–60 минут от появления симптомов.

Отсутствие лечебных мероприятий непременно ведет к гибели пациента, связанной с недостаточным насыщением крови кислородом.

Стадии развития процесса и степени тяжести

Сердечный отек легких развивается как следствие острой левожелудочковой недостаточности. В зависимости от степени тяжести, на практике применяется следующая классификация данного состояния (по Killip):

- I. Присутствуют умеренная одышка и тахикардия, влажные хрипы в нижних отделах легких.

- II. Влажные хрипы распространяются до угла лопаток, но не более чем на ½ поверхности легких.

- III. Влажные хрипы занимают более ½ поверхности легких.

- IV. Развитие кардиогенного шока (острая дыхательная недостаточность, падение АД, пульс слабого наполнения, быстрый).

Эта же классификация отражает и стадии развития патологического состояния. Нарастание класса левожелудочковой недостаточности может происходить как постепенно, так и в считаные минуты.

Причины развития

В зависимости от этиологии, кардиогенный отек легких подразделяется на:

- Обширный некроз миокарда вследствие инфаркта левого желудочка (более 40% мышечной массы).

- Инфаркт миокарда правого желудочка.

- Разрыв миокарда (в 90–100% случаев быстро заканчивается летальным исходом);

- Нарушения ритма (частые экстрасистолы, желудочковый ритм, фибрилляция или трепетание желудочков).

- Перикардит, миокардит.

- Нарушения со стороны клапанного аппарата сердца.

Важно упомянуть, что последний пункт в последние 10–20 лет практически не встречается. Исключение составляет острая митральная недостаточность, развивающаяся на фоне инфаркта миокарда. Прочие пороки сердца формируются на протяжении недель, месяцев и лет, что способствует их выявлению на ранних этапах.

«Доведение» ревматических, врожденных и прочих пороков до состояния острой левожелудочковой недостаточности – признак низкой ответственности пациента или некачественного уровня здравоохранения в регионе.

Механизм формирования кардиогенного отека легких

В основе патогенеза этого нарушения лежит острое ухудшение функции левого желудочка сердца как «насоса». Снижение выброса крови в большой круг кровообращения приводит к ее застою в малом. Как следствие – повышается давление в капиллярах легких.

Эти изменения в малом кругу кровообращения являются ключевым механизмом развития отека легких: кровь переполняет сосуды и ее жидкая часть выходит в межклеточное пространство, заполняет просвет альвеол.

В «финале» процесса – нарушение нормального насыщения крови кислородом, гипоксия головного мозга, прочих органов и систем.

Пропотевание жидкости в альвеолы приводит к развитию дыхательной недостаточности и рефлекторной одышке. Последняя, в свою очередь, вызывает еще большее повышение давления в малом круге кровообращения.

Симптомы и клиническая картина

Симптомы отека легких «сердечного» происхождения специфичны и дают возможность поставить диагноз еще на догоспитальном этапе. Ведущую роль занимают различные дыхательные расстройства:

- Ортопноэ (принятие вынужденного положения тела для облегчения дыхания).

- Одышка с затрудненным вдохом.

- Кашель.

- Влажные хрипы в легких, преимущественно в нижних отделах.

- Выделение пенистой мокроты.

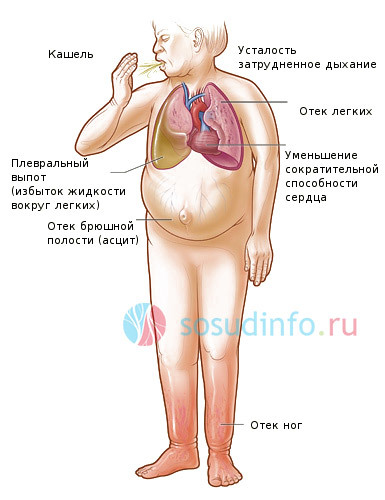

Возможно увеличение печени, появление отеков на голенях. Кроме этого, присутствуют признаки нарушения сердечной деятельности. Они варьируют в зависимости от первичной патологии:

- Учащение, урежение сердцебиения или развитие аритмий.

- Холодный липкий пот, бледность кожи.

- Снижение артериального давления, реже — повышение.

- При инфаркте миокарда: давящие, пекущие боли за грудиной, отдающие в левую лопатку, левую руку.

Из общих симптомов присутствуют:

- Нарушение сознания.

- Резкое уменьшение выделения мочи.

Диагностика

В основе диагностики кардиогенного отека легких лежит клиническая картина. Однако без инструментальных методов исследования подобрать и скорректировать лечение возможно лишь при богатом практическом опыте и удачном стечении обстоятельств.

Основу составляет мониторирование ЭКГ. На кардиограмме диагностируются нарушения ритма, инфаркт миокарда и его локализация, возможно получение косвенных данных о перикардите или миокардите.

Пульсоксиметрия позволяет определить насыщение крови кислородом и определиться с тактикой ведения пациента. Резкое падение сатурации кислорода существенно ухудшает прогноз и является критерием для подключения аппарата искусственного дыхания.

Пульсоксиметрия

Пульсоксиметрия

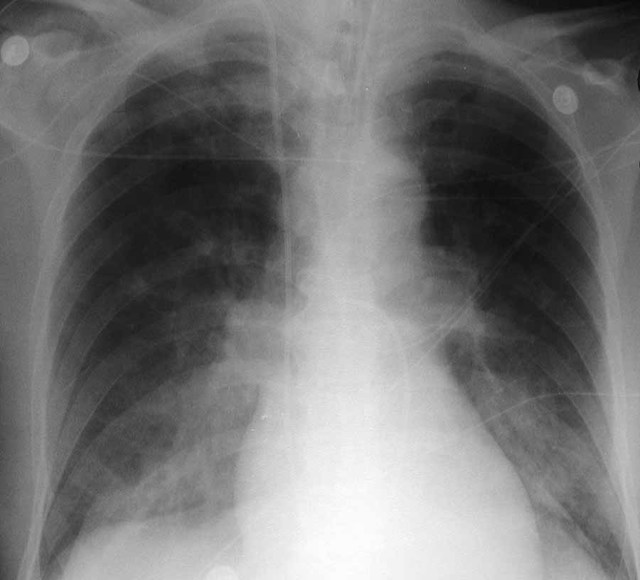

Рентгенография органов грудной клетки – вспомогательное мероприятие, необходимое для дифференциальной диагностики. При отсутствии сомнении в «сердечной» причине отека легких, на ее проведение, как правило – из-за тяжести пациента, не хватает времени. На рентгенограмме органов грудной клетки обнаруживаются застойные признаки в легких, иногда – увеличение сердечной тени (при перикардите, гипертрофии или дилатации левого желудочка).

ЭхоКГ позволяет оценить сократительную способность миокарда, оценить фракцию выброса, наличие перикардита. При спорной клинической картине облегчает диагностический поиск причины развития угрожающего жизни состояния.

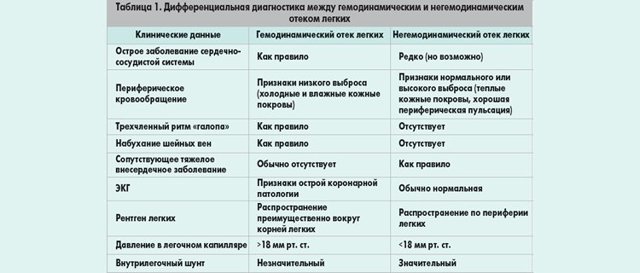

Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе и в условиях лечебного учреждения

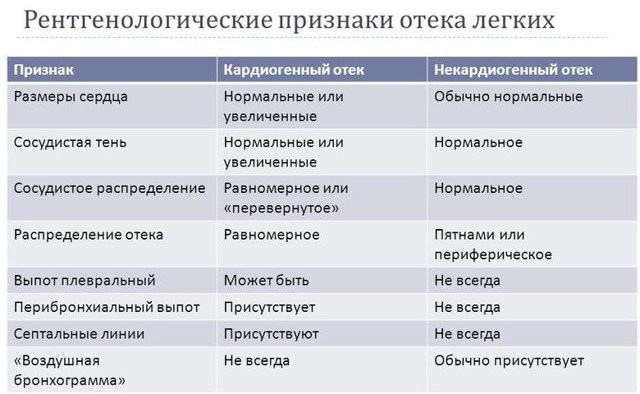

Крайне важно в кратчайшие сроки дифференцировать кардиогенный и некардиогенный отек легких. Для последнего характерно, в первую очередь, поражение легких, системных воспалительных реакций.

Он проявляется в виде отклонений показателей общего анализа крови, признаков очаговых или диффузных изменений в легких, отсутствия клиники поражения сердца.

Некардиогенный отек легких развивается на фоне ТЭЛА, пневмонии, милиарного туберкулеза, сепсиса, ДВС-синдрома, интоксикации тяжелыми металлами, ядами, химическими соединениями.

Необходима дифференцировка с обструктивными заболеваниями трахеи и бронхов. Для них характерна одышка с затрудненным выдохом, сухие свистящие хрипы и ответ на применение ингаляционных бронходилататоров либо их использование в прошлом (указание на наличие ХОБЛ или бронхиальной астмы в анамнезе).

Оказание первой помощи

Согласно клиническим рекомендациям, неотложная помощь на догоспитальном этапе в случае кардиогенного отека легких включает в себя следующие мероприятия на догоспитальном этапе:

- Ингаляция «Нитроспрея» или прием нитроглицерина под язык.

- Введение (внутрь или внутривенно) диуретиков, желательно «Фуросемида» или «Торасемида» от 40 мг и более.

- При повышенном артериальном давлении – применение ингибиторов АПФ («Каптоприл» под язык) или бета-адреноблокаторов («Бисопролол»).

Среди немедикаментозного воздействия важно обеспечение доступа свежего воздуха, принятие пациентом положения сидя. В качестве крайних мер возможно проведение ножных ванн с теплой водой, однако, этот метод носит «полевой» характер.

В случае клиники, характерной для инфаркта миокарда, важно дать пациенту разжевать «Аспирин» или «Клопидогрель» в дозировке 300 мг, обеспечить прием нитратов и ингибиторов АПФ или бета-блокаторов.

Бригада скорой помощи в состоянии начинать проведение оксигенотерапии, также они могут использовать наркотические анальгетики. По показаниям возможно проведение кардиоверсии, реперфузионной терапии.

Отек легких вследствие острой левожелудочковой недостаточности – абсолютное показание к срочной госпитализации.

В условиях стационара лечение кардиогенного отека легких начинается с оксигенотерапии или, по показаниям, подключения аппарата ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Кислород подается через носовой катетер или маску в увлажненном виде (от 2 до 6 л/мин), возможно добавление спиртовых ингаляций для пеногашения. Показания к интубации с ИВЛ:

- Нарушение функции дыхательных мышц.

- Бессознательное состояние пациента.

- При левожелудочковой недостаточности на фоне ОКС (острый коронарный синдром).

Среди лекарственных средств используются следующие группы препаратов:

- Петлевые диуретики («Фуросемид» или «Торасемид» от 40 мг и более внутривенно болюсно). Способствуют выведению жидкости из организма и уменьшению отека легких.

- Вазодилататоры («Нитроглицерин» от 20 до 200 мкг/мин внутривенно). Устраняют констрикцию сосудов малого круга, увеличивают их емкостную функцию, тем самым уменьшая давление в легочных капиллярах. Используются только при систолическом артериальном давлении более 90 мм рт.ст.

- Наркотические анальгетики («Морфин» от 10 мг). Устраняют непродуктивную одышку, дополнительно способствующую увеличению АД в малом кругу кровообращения, снижают психоэмоциональное перевозбуждение, вызывают незначительную дилатацию периферических сосудов.

- Ингибиторы АПФ («Эналаприлат» от 2,5 мг). Позволяют устранить спазм резистентных к другим группам препаратов сосудов, уменьшить нагрузку на миокард. Для рутинного использования неприемлем.

- Инотропные препараты («Добутамин» от 2 до 20 мг/кг/мин). Необходимы для увеличения сердечного выброса и устранения застойных явлений в легочном круге. Возможно применение при САД ниже 90 мм рт.ст., но при ЧСС до 100 уд/мин.

- Вазопрессоры («Норадреналин» 0,2–1,0 мг/кг/мин). Используются исключительно при необходимости поддержания перфузии крови в жизненно важных органах.

- Антикоагулянты («Фондапаринукс» от 0,5 мл 2,5 мг, или «Эноксипарин» от 0,2 мл, или низкомолекулярные гепарины от 5000 МЕ по схеме под контролем показателей коагулограммы). Применяются с целью профилактики тромбоэмболических осложнений.

- Внутривенное введение 30% этилового спирта используется для подавления пенообразования.

Отек легких в связи с острой левожелудочковой недостаточностью на фоне острого инфаркта миокарда требует проведения тромболитической терапии и/или чрескожного коронарного вмешательства по срочным показаниям. Кроме этого, еще на догоспитальном этапе применяют «Аспирин» и/или «Клопидогрел» 300 мг, гепаринотерапию. В случае формирования острой митральной регургитации решают вопрос о целесообразности кардиохирургического вмешательства.

- Экссудативный перикардит требует срочной эвакуации жидкости из полости перикарда.

- При миокардите проводится противовоспалительная терапия.

- Критерии эффективного оказания помощи при отеке легких:

- Нормализация ЧДД (частота дыхательных движений) и показателей газового состава крови.

- Стабилизация гемодинамики.

- Появление диуреза.

- Общее улучшение самочувствия пациента.

Осложнения

Поскольку состояние — это следствие острой левожелудочковой недостаточности, одним из наиболее частых осложнений является кардиогенный шок. Он может носить как аритмогенную природу, так и развиваться в связи с массивным кардионекрозом при инфаркте. Нередко наблюдается потеря сознания вплоть до развития комы. Наиболее серьезным осложнением является летальный исход.

Среди более отдаленных последствий возможно развитие инфекционных осложнений на фоне длительного проведения ИВЛ.

Отек легких как причина смерти. Симптомы, причины, лечение, последствия :

Патологическое состояние, при котором в просвете альвеол и легочной ткани накапливается жидкость, называется отеком легких. Не вовремя оказанная медицинская помощь в части реанимационных манипуляций или поздняя диагностика является причиной смерти от отека легких каждого второго больного.

Предрасполагающие факторы отека легких

Провоцирующим фактором может быть эмоциональный, физический стресс, а также переохлаждение. Вследствие увеличения нагрузки на левый желудочек сердце не справляется и в легких образуются застойные явления. Избыток капиллярной крови приводит к выходу жидкости в альвеолы и легочную ткань.

В результате этого в легких нарушается газообмен, кислорода в крови становится недостаточно, миокард ослабляется. Расширяются периферические сосуды, увеличивается приток венозной крови к сердечной мышце, и легкие наполняются большим объемом крови.

В таком состоянии больному срочно необходима неотложная помощь, так как без лечения наступает смерть.

Если причиной отека является инфаркт, то летальный исход наступает буквально за несколько минут. В случае если причина кроется в почечной недостаточности в хронической стадии, то больной испытывает мучения несколько суток, при этом патология прогрессирует и человек погибает. Констатируют причину смерти – отек легких.

Если причиной отека является инфаркт, то летальный исход наступает буквально за несколько минут. В случае если причина кроется в почечной недостаточности в хронической стадии, то больной испытывает мучения несколько суток, при этом патология прогрессирует и человек погибает. Констатируют причину смерти – отек легких.

Атеросклеротический кардиосклероз – это хроническая стадия ишемической болезни сердца. Возникает данная патология вследствие недостаточного кровоснабжения миокарда, приводящего к длительной гипоксии клеток. При прогрессировании заболевания симптомы сердечной недостаточности нарастают и приводят к смерти больного. Причина смерти – отек мозга и легких.

Предрасполагающим фактором развития отека головного мозга является нарушение мозгового кровообращения. Отек легких, развивающийся от неконтролируемого приема наркотических средств приводит к гипоксии головного мозга.

Предрасполагающим фактором развития отека головного мозга является нарушение мозгового кровообращения. Отек легких, развивающийся от неконтролируемого приема наркотических средств приводит к гипоксии головного мозга.

Особенности отека легких у детей

В отличие от взрослых развитие отека легких у детей не зависит от времени суток. Основной причиной отека легких является аллергическая реакция или вдыхание различных токсических веществ.

Ребенок очень сильно пугается, так как ему становится трудно дышать из-за нехватки воздуха. Появляется одышка – это один из самых первых признаков. Выделяется пенистая мокрота розового цвета, образуются хрипы, одышка, кожные покровы приобретают синеватый оттенок.

Патология встречается у детского населения всех возрастных групп и даже у новорожденных.

Виды отека легких

Кардиогенный отек вызван нарушением кровообращения. Сердечная астма – первый признак, проявляющийся в учащении дыхания, одышкой в состоянии покоя, удушьем и возникновением чувства нехватки воздуха. Приступы возникают в ночное время.

Больной моментально просыпается и старается выбрать положение, в котором легче дышать. Обычно пациент садится и руками опирается на край кровати. Такая поза называется ортопноэ и характерна она для каждого пациента при вышеописанных симптомах.

Кожные покровы бледнеют, губы синеют – так проявляется гипоксия.

При нарастании клиники отека легких дыхание становится шумным, иногда выделяется большое количество пенистой мокроты, окрашенной в розоватый цвет. В альвеолы начинает проникать кровь. Симптомы уходят при своевременном лечении в среднем через три дня. Смертельный исход от этого вида отека встречается наиболее часто.

Некардиогенный имеет несколько форм. Причиной отека может стать повреждение альвеолокапиллярной мембраны токсинами, химическими средствами, аллергенами. Лечение более длительное, в среднем около четырнадцати дней. По частоте возникновения кардиогенный отек встречается довольно часто. Самая распространенная причина смерти от отека легких при болезни сердца – это инфаркт.

Формы некардиогенного отека легких

- Токсический. При попадании газообразных веществ или паров токсической природы в дыхательные пути развивается этот вид отека. Клиническая картина: одышка, кашель. В результате воздействия раздражителей на слизистые оболочки дыхательных путей образуется слезотечение.

Течение токсического отека легких сложное, иногда уже на первых минутах после вдыхания токсических веществ может произойти остановка сердца или дыхания, вследствие угнетения функций продолговатого мозга.

- Раковый. Образуется при опухоли легкого злокачественного характера. При этой патологии нарушается функция лимфатических узлов, что впоследствии приводит к накоплению жидкости в альвеолах.

- Аллергический.

Отек возникающий при чувствительности к определенным видам аллергенов, например, к укусу осы или пчелы. При несвоевременном устранении раздражителя существует опасность развития анафилактического шока, а иногда и смертельного исхода.

- Аспирационный. При этом отеке содержимое желудка попадает в бронхи. Дыхательные пути забиваются, и происходит отек.

- Шоковый. Такой вид отека легких является следствием сильного потрясения.

Насосная функция левого желудочка при возникновении шока снижается, как следствие образуются застойные явления в малом кругу кровообращения. В результате внутрисосудистое гидростатическое давление повышается и жидкость из сосудов проникает в ткани легких.

- Высотный. Довольно редкий вид отека легких, возникновение которого возможно при подъеме на горную возвышенность выше четырех километров.

На такой высоте нарастает кислородное голодание вследствие повышения давления в сосудах и увеличения проницаемости капилляров, что в конечном итоге неизбежно ведет к отеку.

- Нейрогенный. Достаточно редкий вид отека. При этом патологическом состоянии иннервация сосудов дыхательной системы нарушается и образуется спазм вен. Такие изменения ведут к увеличению внутри капилляров гидростатического давления крови.

Жидкая часть крови попадает в межклеточное пространство легких и далее, в альвеолы, образуя отек.

- Травматический. Возникает чаще всего при пневмотораксе, т. е. при состояниях, когда нарушается целостность плевры. Капилляры, располагающиеся около альвеол, при пневмотораксе повреждаются. Таким образом, жидкая часть крови и эритроциты проникают в альвеолы, вызывая отек легких.

Классификация заболевания

В зависимости от причины можно выделить следующие виды отека легких у больного:

- Мембранозный. Происходит в результате токсического воздействия на капиллярные и альвеолярные стенки, которые впоследствии разрушаются.

- Гидростатический. Образуется при увеличении внутрисосудистого гидростатического давления. Причиной служит сердечно-сосудистая недостаточность.

Формы осложнений отека легких:

- Интерстициальная. Прекрасно лечится. Однако несвоевременная медицинская помощь провоцирует ее переход в альвеолярную стадию.

- Альвеолярная. Самая опасная. Последствия ее — смерть пациента.

Классификация по степени тяжести симптомов:

- Первая или предотечная. Для нее характерно расстройство ритма и частоты дыхания, наличие небольшой одышки.

- Вторая. Одышка усиливается, появляются хрипы.

- Третья. Симптомы нарастают: хрипы и одышка слышны на расстоянии от больного.

- Четвертая. Присутствуют все характерные черты отека легких.

Интерстициальный отек легких: симптомы

Признаки заболевания проявляются в основном в ночное время. Эмоциональное или физическое перенапряжение может спровоцировать развитие симптома отека легких. Начальный признак – это покашливание. К сожалению, на него не обращают внимания. В утренние часы симптоматика нарастает.

Кожные покровы бледнеют, одышка проявляется даже в покое. Человек не может вдохнуть полной грудью, наступает кислородное голодание, сопровождающееся головными болями и головокружением.

Кожа становится влажной и потной, вырабатывается большое количество слюны, носогубный треугольник синеет – это важные признаки интерстициального отека легких.

Симптомы альвеолярного отека легких

Нижеперечисленные признаки альвеолярного отека можно охарактеризовать как внезапные, если это не осложнение интерстициального отека легких. У больного:

- нарастает одышка и может развиться удушье;

- дыхание до 40 раз в минуту;

- сильный кашель, возможно отделение мокроты с кровью и пеной;

- тревожность и страх охватывают пациента;

- дерма бледнеет;

- язык белеет;

- цианоз;

- давление снижается;

- наблюдается сильное потоотделение;

- лицо опухает.

Прогрессирование патологического состояния приводит к тому, что из ротовой полости начинает выделяться пена, хрипы становятся клокочущими и громкими, возникает спутанность сознания. Человек впадает в кому и наступает смерть вследствие асфиксии и кислородного голодания.

Отек легких у новорожденных детей

Причинами отека легких у новорожденных является:

- Попадание околоплодных вод в бронхи и альвеолы.

- Отмирание клеточной ткани определенного участка плаценты или инфаркт плаценты. При этой патологии кровоснабжение плода нарушается и высока вероятность образования гипоксии.

- Пороки сердца. При сужении артериального клапана и недостаточности митрального клапана давление в малом кругу кровообращения увеличивается. Эти недуги провоцируют попадание крови в легкие и затем в альвеолы.

- Травма головного мозга во время родов или предродовая в результате которой нарушается кровоснабжение всего организма. В итоге кислородное голодание и, как следствие, отек легких.

Неотложная помощь при отеке легких

Отек легких — это серьезное и тяжелое патологическое состояние, требующее срочного оказания медицинской помощи.

Основные правила предоставления первой помощи:

Основные правила предоставления первой помощи:

- Пациенту придают особое положение: ноги опускают, а руками больной опирается на край кровати. Такая поза способствует снижению давления в грудной клетке и улучшению процесса газообмена. Одышка уменьшается за счет снижения застоя в малом кругу кровообращения.

- Максимум на тридцать минут на верхнюю часть бедра нижних конечностей накладывают венозные жгуты. В результате поступление венозной крови к сердцу снизится и, как следствие, клиническая картина будет менее выражена.

- В помещении открывают окна, чтобы у больного был доступ к свежему воздуху. Нахождение в духоте утяжеляет патологическое состояние.

- В случае если отек легкого стал следствием инфаркта, то применяют препараты из группы нитратов, например, нитроглицерин.

- Ведется мониторирование дыхания и пульса больного.

- Для нейтрализации пенообразования хороший эффект оказывает вдыхание паров 30%-ного этилового спирта.

Независимо от того, что явилось причиной отека легких, лечение после его купирования осуществляется в реанимации лечебного учреждения, где проводят комплекс действий и манипуляций, направленных на облегчение самочувствия больного.

Независимо от того, что явилось причиной отека легких, лечение после его купирования осуществляется в реанимации лечебного учреждения, где проводят комплекс действий и манипуляций, направленных на облегчение самочувствия больного.

Осложнения отека легких

Серьезные патологические состояния, которые возможны после отека легких:

- Асистолия. Это состояние, при котором полностью прекращается работа сердечной деятельности. Провоцируют ее следующие патологии: тромбоэмболия легочной артерии или инфаркт, приводящие к отеку легких и впоследствии к асистолии.

- Угнетение дыхания. В основном бывает при токсическом отеке легких, возникающем при отравлении барбитуратами, обезболивающими наркотическими и другими препаратами. Лекарства воздействуют на дыхательный центр, угнетая его.

- Молниеносная форма отека легких. Одно из серьезнейших последствий отека легких. Развивается по причине декомпенсации заболеваний почек, печени и сердечно-сосудистой системы. При этой форме клиника развивается стремительно, а шансы спасти больного практически равны нулю.

- Закупорка дыхательных путей. Из жидкости, которая скопилась в альвеолах образуется пена. Большое ее количество закупоривает дыхательные пути, нарушая газообменный процесс.

- Кардиогенный шок. Последствия отека легких у пожилых проявляются недостаточностью левого желудочка сердца. Состояние характеризуется существенным снижением кровоснабжения органов и тканей, что ведет к угрозе жизни больного. Артериальное давление при этом снижается, кожные покровы синеют, количество выделенной мочи за сутки уменьшается, сознание становится спутанным. В 80–90% кардиогенный шок приводит к летальному исходу ввиду того, что за малый промежуток времени нарушаются функции сердечно-сосудистой, а также центральной нервной системы.

- Нестабильная гемодинамика. Состояние проявляется перепадами давления: оно то понижается, то повышается. В результате терапия затруднительна.

Отек легких: последствия

Отек легких активно провоцирует поражения внутренних органов организма человека. Возможно развитие следующих патологий:

- эмфизема;

- пневмосклероз;

- застойная пневмония;

- ателектаз легких.

Профилактика

Профилактические мероприятия нацелены на устранение причины смерти от отека легких и сводятся к регулярной лекарственной терапии сердечной недостаточности и соблюдению диеты, направленной на снижение употребления соли и жидкости. А также рекомендованы легкие физические нагрузки. Обязательно диспансерное наблюдение по месту жительства пациента.

Отек легких – это опасная патология, которая требует быстрого оказания медицинской помощи. Успех проводимых лечебных мероприятий находиться в зависимости от степени тяжести отека, его формы, а также наличия у больного сопутствующих болезней, например, порок сердца, гипертония, сердечная, почечная и печеночная недостаточность в хронической стадии.

Отек легких – это опасная патология, которая требует быстрого оказания медицинской помощи. Успех проводимых лечебных мероприятий находиться в зависимости от степени тяжести отека, его формы, а также наличия у больного сопутствующих болезней, например, порок сердца, гипертония, сердечная, почечная и печеночная недостаточность в хронической стадии.

Как предотвратить смерть?

Для этого требуется своевременно распознать отек. Трудность диагностики заключается еще и в том, что патологические процессы развиваются, когда больной спит. Симптомы, которые указывают на начало развития отека легких как причины смерти:

- одышка;

- подушечки пальцев и губы приобретают синий оттенок;

- учащенное дыхание;

- кашель нарастающей силы;

- приступы удушья;

- появление болевых ощущений за грудиной;

- слабый и частый пульс.

Доктор прослушивает свистящие, сухие хрипы. Давление может как резко снижаться, так и резко подниматься. Первое более опасно.

К сожалению, смерть от отека легких может наступить и после выполнения всех необходимых врачебных вмешательств и манипуляций. Важно помнить, что неотложная помощь, оказанная больному — это обязательный этап терапии, который повышает шансы на выживание и дает возможность исключить отек легких как причину смерти.

Кардиогенный отек легких: чем опасен и как его устранить

В организме человека все взаимосвязано: поэтому неудивительно, что тяжелая патология сердца влечет за собой серьезные осложнения со стороны дыхательной системы.

Кардиогенный (или гемодинамический) отек легких возникает именно в результате сбоя в работе сердечно-сосудистой системы. Это патологическое состояние с высоким риском смертельного исхода, но не безнадежное – главное вовремя его выявить и по возможности предотвратить неизбежные последствия.

Описание и статистика

Кардиогенный отек легких всегда является осложнением болезней сердца:

При этом в результате застойных явлений в малом круге кровообращения нарушается отток крови и лимфы из сосудов, а жидкий транссудат проникает сквозь стенки капилляров в легочную ткань.

В норме легкие состоят из множества мельчайших, заполненных воздухом пузырьков – альвеол. Если в них начинает скапливаться жидкость – из-за пропотевания её из кровеносной и лимфатической системы – возникает отек легких.

Причины и факторы риска

Если у человека имеется какое-либо тяжелое сердечно-сосудистое заболевание – его сердце работает «на износ» и перестает справляться со своими функциями, важнейшей из которых является насосная.

В этом случае сердечная мышца ослабевает настолько, что перестает полноценно прокачивать кровь через систему кровеносных сосудов. Возникает застой крови в малом или легочном круге кровообращения, который приводит к тому, что жидкость из капилляров и лимфатических сосудов начинает проникать сквозь их стенки в легочные альвеолярные пузырьки – происходит так называемый выпот жидкости.

Жидкий транссудат вытесняет из альвеол воздух и замещает его – из-за этого дыхательные возможности легких значительно уменьшаются.

Жидкий транссудат вытесняет из альвеол воздух и замещает его – из-за этого дыхательные возможности легких значительно уменьшаются.- Ситуация усугубляется по мере увеличения количества транссудата в легких – наблюдается эффект «внутреннего утопления», когда легкие заполняются водой и не могут полноценно функционировать.

- В итоге дыхание становится практически невозможным, кислород не попадает в кровь, возникает кислородное голодание всего организма и смерть.

- В зависимости от основополагающей причины, выделяют виды кардиогенных легочных отеков, обусловленные:

- недостаточной сократительной активностью левого желудочка (при инфаркте или коронарной недостаточности);

- перегрузкой левого желудочка (при недостаточности митрального или аортального клапана);

- увеличением давления в большом круге кровообращения в результате гипертонического криза;

- блокадой нормального кровотока в сердце в связи с наличием в нем гематомы, тромба, опухоли или стеноза клапана.

Факторами риска развития кардиогенного отека легких являются:

- хроническая перегрузка сердца в связи с гипоксией, анемией, стрессами;

- возраст свыше 40 лет;

- любые хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Классификация, чем отличается от некардиогенного

Кардиогенный и некардиогенный отек легких весьма схожи по свои клиническим проявлениям, однако распознать и отличить их друг от друга – важная медицинская задача, поскольку принципы лечения этих двух патологий различаются.

| Критерии сравнения | Кардиогенный отек | Некардиогенный отек |

| Анамнез | Есть патология со стороны сердца и сосудов | Патологии со стороны сердечно-сосудистой системы нет |

| Первопричина | Нарушение кровообращения и повышение внутрисосудистого давления | Повышение проницаемости сосудистых стенок и понижение внесосудистого давления в легких |

| Начало заболевания | Обычно постепенное: возникают и усугубляются приступы по типу сердечной астмы | Внезапное |

| Характерные симптомы |

|

|

| Данные рентгенографии | Сердце увеличено в размере, есть признаки плеврального выпота, отек распределен по центру или равномерно | Сердце нормального размера, признаки плеврального выпота отсутствуют, отек распределен по периферии или пятнами |

| Данные трансторакальной эхокардиографии | Камеры сердца расширены. Функция левого желудочка снижена. | Нормальные размеры камер сердца. Функция левого желудочка в норме. |

| Результаты легочной катетеризации | Давление в легочной артерии больше 18 мм.рт.ст. | Давление в легочной артерии меньше 18 мм.рт.ст. |

В развитии кардиогенного легочного отека выделяют 4 последовательных клинических стадии:

- диспноэтическая – дыхание затруднено, много сухих хрипов, появляется сухой кашель;

- ортопноэтическая – хрипы и кашель становятся влажными, дыхание затрудненное и учащенное;

- острая клиническая – влажные хрипы слышны без специального прослушивания грудной клетки, в горизонтальном положении пациент начинает задыхаться, во время кашля выделяется большое количество мокроты;

- тяжелая – прогрессирует цианоз кожи и слизистых, кашель непрекращающийся с обильной пеной, больной весь покрыт холодным потом, в его грудной клетке слышны влажные хрипы и бульканье.

Клинические разновидности кардиогенного отека легких:

- Интерстициальный отек легких, который по свои проявлениям напоминает сердечную астму. Приступы болезни случаются обычно ночью, сопровождаются выраженным удушьем и нехваткой воздуха. Длятся от нескольких минут до нескольких часов, после чего наступает улучшение.

- Альвеолярный отек легких. Это острое состояние, которое не купируется самостоятельно. Характерен клокочущий кашель с обильной пенистой мокротой. Асфиксия и смерть при этом могут наступить очень быстро. Часто альвеолярный отек осложняет течение интерстициального отека.

Опасность и осложнения

В результате отека легких страдает весь организм, ведь при этом внутренние органы недополучают кислород и в них нарастают ишемические явления.

Уже через 4-5 минут после начала тяжелого приступа удушья могут начать погибать от гипоксии клетки головного мозга, что неизбежно приведет к летальному исходу.

Не смертельными, но очень опасными осложнениями легочного отека являются:

- ишемические поражения надпочечников, печени и почек;

- пневмосклероз – рубцевание легочной ткани;

- ателектаз или спадение легких;

- застойная пневмония – вторичное воспаление легких на фоне нарушений кровообращения в них;

- эмфизема – патологическое изменение структуры бронхиол и альвеол;

- рецидивирующий легочный отек.

Симптомы и признаки

Симптоматика этого состояния сопровождается следующими проявлениями:

- одышка и затрудненное дыхание, усугубляющиеся в положении лежа;

- удушье и нехватка воздуха;

- страх смерти;

- выпученные глаза и открытый рот;

- боли в области сердца;

- обильный пот;

- частое поверхностное дыхание;

- нарастающая бледность кожи и посинение слизистых;

- чувство сжатия и дискомфорт в легких при вдохе;

- кашель: вначале сухой, затем влажный с обильной пенистой мокротой;

- может быть затруднен не только вдох, но и выдох – особенно это характерно для интерстициального отека;

- нарастающие хрипы в легких, которые в тяжелой стадии слышны без аускультации;

- снижение артериального давления и едва прощупываемый пульс на конечностях.

При первых симптомах следует незамедлительно обращаться к врачу – вызывать скорую помощь.

Даже если раньше подобные приступы случались, но проходили самостоятельно за несколько часов – не стоит надеяться на то, что и впредь можно будет обойтись без медицинской помощи. В любой момент отек легких может молниеносно стать смертельно опасным и некупируемым состоянием.

Диагностика

Диагноз «отек легких» может быть поставлен на основании характерной клинической картины и данных аускультации больного. Но для определения именно кардиогенного отека потребуется ряд дополнительных диагностических мероприятий:

- изучение анамнеза с целью выявления тяжелых сердечно-сосудистых патологий;

- трансторакальная эхокардиография;

- рентген грудной клетки;

- легочная катетризация.

Тактика лечения и неотложная помощь

Лечение проводится в условиях стационара, его основные задачи:

- снижение давления в легочном круге кровообращения;

- улучшение функционирования левого сердечного желудочка;

- насыщение крови кислородом;

- предотвращение тяжелых необратимых осложнений, борьба с ишемией внутренних органов.

С этой целью применяются следующие методы лечения:

- Обезболивание с помощью морфина.

- Кислородные ингаляции. При тяжелой гипоксии больного переводят на искусственную вентиляцию легких.

- При обильном образовании пены в легких пеногашение производят с помощью ингаляций 30%-ного спирта.

- Стимуляция мочевыделения с помощью диуретиков.

- Назначение нитроглицерина подъязычно или внутривенно для увеличения насосной функции сердца.

- Снижение артериального давления с помощью гипотензивных препаратов или ганглиоблокаторов.

- Нормализация сердечного ритма с помощью сердечных гликозидов (Строфантин, Дигоксин) и бета-блокаторов (Пропраналол). В экстренных случаях возможна экстренная электроимпульсная терапия.

- Для предотвращения бронхоспазма внутривенно вводят Эуфиллин. Это лекарство не применяют при кардиогенном отеке, вызванном инфарктом миокарда.

Лечение считается эффективным, если:

- пациент может принять горизонтальное положение без опасности задохнуться;

- отсутствуют прослушиваемые влажные хрипы;

- кожа и слизистые приобретают нормальный цвет;

- одышка становится значительно менее интенсивной.

Прогнозы и меры профилактики

Летальный исход при кардиогенном отеке легких случается у каждого пятого пациента. В основном это пожилые люди, у которых отек развился молниеносно или развивался постепенно, но своевременного обращения к врачу не последовало.

В случае если отек развился как осложнений острого инфаркта миокарда – прогноз менее благоприятный: погибают 9 из 10 пациентов.

- Единственно возможной профилактикой кардиогенного отека легких служит своевременное лечение всех сердечных патологий, моментальное купирование всех предвестников начинающегося легочного отека.

Важное значение для таких больных имеет соблюдение бессолевой диеты, умеренная двигательная активность и медикаментозная терапия под контролем лечащего врача.

Важное значение для таких больных имеет соблюдение бессолевой диеты, умеренная двигательная активность и медикаментозная терапия под контролем лечащего врача.- Если патология сердца не купируется медикаментозно – стоит рассмотреть вопрос о хирургической её коррекции.

- Для пациента-сердечника главное: не доводить себя до того состояния, когда в любую минуту может начаться легочный отек, который при неблагоприятном стечении обстоятельств буквально за считанные минуты унесет жизнь больного.

Когда возникает кардиогенный отек легких

Кардиогенный отек легких появляется в результате сбоя деятельности сердечно-сосудистой системы. Часто он оказывается последствием аритмии, сердечной недостаточности или перенесенного инфаркта миокарда.

Отек легких развивается из-за накопления жидкости в интерстициальном пространстве, что резко ухудшает способность дышать, а это, в свою очередь, может спровоцировать летальный исход.

Чтобы вывести человека из подобного состояния и предотвратить смерть, необходимо экстренное привлечение медиков, которые будут проводить целый комплекс мероприятий.

Механизмы развития

Сердце считается мотором человеческого организма и когда его работа терпит сбои, то страдают многие органы. Так, слабая работа сердца приводит к торможению потока крови в кровеносных сосудах, а это значит, что развивается нехватка кислорода и множества микроэлементов в сосудах. Когда кровоток замедляется в малом круге кровообращения, который отвечает за снабжение легких.

Развивается коллапс в легких, он и препятствует нормальному газообмену и способствует росту гидростатического давления. В капиллярах и сосудах не может удерживаться жидкость, и она перетекает в альвеолы легкого, вытесняя кислород.

Такая ситуация уменьшает дыхательную возможность легких, постепенно происходит утопление легких, которое провоцирует кислородное голодание и как результат кардиогенный отек легких.

Недуг может проявляться медленно или возникнуть резко, зависит это от причин, так кардиогенный шок может спровоцировать застой крови и обеспечить быстрое развитие кардиогенного отека легких.

Кардиогенный отек легких развивается последовательно:

- затрудняется дыхание, появляются сухие хрипы и сухой кашель;

- дыхание становится частым и поверхностным, а кашель и хрипы увлажняются;

- при обострении ситуации хрипы становятся слышимыми без прослушивания, человек не может принять положение лежа так как, это значительно ухудшает возможность дышать;

- тяжелая степень сопровождается побледнением кожи, постоянным кашлем с выделением мокроты и пены, в груди явно слышны хрипы и бульканье.

Если лечение начинается в первые две стадии приступа, вероятность благополучного исхода высока.

Отчего на теле появляются синяки без причины

Причины и факторы развития

Основные предпосылки развития кардиогенного отека легких это инфаркт миокарда, аритмия, врожденный или приобретенный порок сердца, которые чаще всего возникают при следующих обстоятельствах:

- кардиомиопатия;

- опухоль предсердия;

- эндокардит бактериального происхождения;

- воспалительный процесс аорты;миокардит;

- стеноз митрального клапана;

- острая недостаточность левого желудочка сердца;

- кардиосклероз.

- В группу риска по развитию данных заболеваний попадают люди, которые курят, часто испытывают нервные и психологические нагрузки, страдающие высоким артериальным давлением и имеющие вредные привычки.

- В общих чертах возникновение кардиогенного отека происходит из-за уменьшения сократительной деятельности левого желудочка или повышением сопротивления сосудов в большом круге кровообращения, а также блокада кровотока, которая развивается в легочных венах, левом предсердии или митральном отверстии.

- Основные факторы, которые вызывают кардиогенный отек:

- Гемодинамическая предпосылка возникает из-за увеличения давления крови в венозном отделе, что способствует увеличению проникновения воды в интерстициональное пространство.

- https://youtu.be/aCP0Eik7J4c

Онкотический фактор развивается при изменении количества белка (альбумина) в межклеточной жидкости. Это приводит к увеличению проникновения жидкости в интерстициональное пространство, или уменьшению вывода воды из этого пространства в венозный отдел.

Осмотическое давление изменяется из-за сбоя в концентрировании электролитов (в основном натрия). Снижение давление препятствует выводу жидкости из интерстиционального пространства.

Мембранный фактор, способствующий увеличению проницаемости сосудистой стенки для воды и белков (альбумина) крови. Проницаемость стенок сосудов может быть увеличена из-за растяжения капиллярных стенок. Факторами повышения проницаемости сосудистой стенки могут быть перерастяжение стенок капилляров. Это значительно увеличивает в них объем крови.

Лимфогенный фактор приводит к нарушению оттока межклеточной жидкости по лимфатической системе из-за повышения давления в верхней полой вене или в предсердии или из-за опухоли в лимфатической системе.

Симптомы и диагностика

Cимптоматика кардиогенной отечности имеет достаточно яркую специфику. Если отследить первые проявления, можно своевременно оказать первую помощь, тем самым увеличить шанс на благоприятный исход.

Алгоритм действия неотложной помощи при легочных отеках

Основные проявления кардиогенного отека легких:

- затруднение дыхания, которое усиливается в положении лежа;

удушье; - человек находится с состоянии стресса, его глаза широко раскрыты, и он пытается вдохнуть глубже, но не может;

- боль в районе сердца;

- чрезмерное потоотделение;

- дыхание становится частым и поверхностным;

- кожа бледнеет, а слизистые оболочки синеют;

- кашель сухой, а затем влажный с выделением белой мокроты;

- увеличивающиеся хрипы в легких;

- артериальное давление в легких резко снижается.

При возникновении хотя бы части из этих симптомов, необходимо вызвать скорую помощь.

Диагностика отека легких осуществляется при первичном осмотре и анализе симптомов. Но чтобы определить кардиогенную природу недуга, необходимо провести ряд анализов:

- эхокардиография;

- рентген грудной клетки;

- легочная катетризация.

Выявление факторов, которые спровоцировали легочный отек, позволит врачу назначить комплекс лечебных мероприятий.

Первая помощь и методы лечения

- Если у больного наблюдаются признаки кардиогенного отека легких, нужно срочно вызвать бригаду скорой помощи и после этого оказать первую помощь, которая немного облегчит состояние.

- Пока скорая не приехала можно провести следующее:

- посадить человека в положение полусидя, ноги опустить;

- на ноги наложить жгуты, чтобы уменьшить приток крови, но не более чем на 20 минут;

максимально успокоить человека.

Бригада медиков перед транспортировкой пациента также оказывает неотложную помощь:

- проводит механическое освобождение дыхательных путей и ротовой полости от пены;

- использует оксигенотерапию для насыщения кислородом;

- внутривенно вводят 5 мл спирта на 15 мл 5% глюкозы для прекращения образования пены;

- при сильном перевозбуждении делают укол морфина;

- внутривенное введение фуросемида при кардиогенном отеке легких расширяет вены, что позволяет снизить артериальное давление;

- нитроглицерин уменьшает сопротивляемость сосудов, что снижает приток крови к сердцу, для этого дают одну таблетку под язык, затем вводят его внутривенно.

Дальнейшая реабилитация должна включать в себя действия, которые приводят к следующим результатам: стабилизация артериального давления в большом и малом круге кровообращения; нормализация деятельности левого желудочка сердца; насыщение организма кислородом; восстановление ритма сердца.

Что способствует отеку прямой кишки

Осложнения и прогноз на будущее

Стабилизация состояния может быть подтверждена, если больной может принять положение лежа и не испытывать удушья, у него исчезают хрипы, исчезает кашель и перестает выделяться пена, слизь и кровяные выделения. Кожа и слизистые оболочки принимают нормальный оттенок, а дыхание и сердцебиение приходит в норму. Но это только первый этап восстановления пациента, так как кардиогенный отек часто приводит к таким последствиям, как:

- вторичная пневмония;

- пневмофиброз;

- бронхит;

- тахикардия;

- обструктивная болезнь легких;

- нарушения со стороны ЦНС;

- реактивный отек.

Отек в большинстве случаев заканчивается к летальным исходом, прогноз благоприятного облегчения самочувствия не более 40% от всех приступов, а при инфаркте миокарда выживаемость после отека всего 10%. Но даже после купирования симптомов возникает множество осложнений, который ухудшают состояние сердца, цнс и легких.

Меры профилактики

Главное предупреждение кардиогенного отека легких — это своевременное лечение заболеваний связанных с сердцем или сосудами. Важно систематически посещать кардиолога и проходить обследование.

Если назначена медикаментозная терапия, нельзя пропускать прием лекарств и при изменениях состояния нужно обращаться к врачу для корректировки лечения. В некоторых случаях проблемы с сердцем можно решить путем хирургического вмешательства.

Эта мера серьезная, но она позволит избежать опасных последствий и в будущем улучшить качество жизни человека. Если это невозможно, необходимо придерживаться следующих правил:

- следовать всем указаниям лечащего кардиолога;

- исключить физические перегрузки;

- избегать нервного перенапряжения;

- отказаться от жареной, острой и жирной пищи;

- ограничить употребление соли;

- отказаться от вредных привычек;

- следить за массой тела и уровнем холестерина.

Если все-таки возникли первые признаки отека легкого, не стоит надеяться на облегчение ситуации, а вызвать бригаду скорой помощи.

Отек легких: причины, симптомы, лечение. Как оказать первую помощь

Обновление: Декабрь 2018

Отек легких – угрожающая жизни патология – требует оказать неотложную помощь и срочно госпитализировать пациента.Данное состояние характеризуется переполнением легочных капилляров, транссудацией (выходом) жидкости из сосудов в альвеолы и бронхи.

Бывает, что отек легких появляется ночью, когда человек спит (как осложнение основного заболевания) и при сильных физических нагрузках.

Классификация

Отек легких как осложнение возникает при нарушении регуляции количества жидкости, поступающей и покидающей легкие. Проще говоря, при этом осложнении лимфатические сосуды не успевают удалять избыток фильтрующейся из капилляров крови.

И по причине повышенного давления и низкого уровня белка происходит переход жидкости из легочных капилляров в альвеолы легких. То есть легкие наполняются жидкостью и перестают выполнять свои функции.

Причины отека легких разделяются на две группы, причем на первом месте стоит главная – заболевания сердца:

- Гидростатический отек – возникает по причине заболеваний, при которых повышается внутрисосудистое гидростатическое давления и происходит выход жидкости из сосуда в интерстициальное пространство, а затем в альвеолу. Основной причиной такого отека являются сердечно-сосудистые заболевания.

- Мембранозный отек – возникает под воздействием токсинов, при этом нарушаются стенки капилляра или альвеолы и жидкость выходит во внесосудистое пространство.

Выделяют два вида этого осложнения: интерстициальный и альвеолярный. Это, по сути, есть стадии целого процесса, поскольку жидкость преодолевает два барьера (гистогематический и гистоальвеолярный). Сравнительная характеристика обоих процессов:

| Интерстициальный | Альвеолярный | |

| Симптомы отека легких | Одышка, кашель, мокроты нет | Кашель, пенистая мокрота, выслушиваются хрипы (сухие, а потом влажные) |

| Преодолеваемый жидкостью барьер | Гистогематический (на пути кровь-ткань) | Гистоальвеолярный (на пути ткань-альвеола) |

| Характеристика | Жидкость переходит в межтканевое пространство из сосуда, отекает только паренхима легких | Плазма крови, преодолевая стенку альвеолы, пропотевает в ее полость |

| без оказания мед. помощи при прогрессировании | Переходит в альвеолярный | Удушье, смерть |

Еще одна классификация – по степеням тяжести проявлений.

1 степень предотечная – наблюдается диспноэ (небольшая одышка, характеризующаяся расстройством частоты и ритма дыхания), возможен бронхоспазм.

1 степень предотечная – наблюдается диспноэ (небольшая одышка, характеризующаяся расстройством частоты и ритма дыхания), возможен бронхоспазм.- 2 степень средняя – появляются умеренные хрипы, слышные на небольшом расстоянии, ортопноэ (одышка, заставляющая принять вынужденное положение – больной сидит, свесив ноги).

- 3 степень тяжелая – характеризуется выраженным ортопноэ (человек все время может находиться только в одном положении), клокочущими, слышными на расстоянии хрипами.

- 4 степень классический отек легких – тяжелое ортопноэ, сильная слабость и обильная потливость, грубые хрипы, слышные на большем расстоянии.

Причины и развитие

Кардиогенный – развивается при острой левосердечной недостаточности

Схема развития кардиогенного отека легких

Причиной ОСН (острой сердечной недостаточности) может быть:

- патология как предсердия — митральный стеноз

- так и желудочка — инфаркт миокарда, миокардит, гипертоническая болезнь, кардиосклероз, пороки сердца, в результате чего снижаются сократительные функции сердечных мышц.

При декомпенсированных заболеваниях сердца, при застое в малом кругу кровообращения (что также бывает при бронхиальной астме, эмфиземе легких) в случае повышения давления в капиллярах и несвоевременном оказании медицинской помощи, возможно развитие отека легкого.

У детей случаи кардиогенного отека легких бывают крайне редки. Основной причиной у них являются другие: отравления вредными веществами (к примеру, парами скипидара или керосина), шок, воспалительные реакции, утопление.

Не кардиогенный

- Ятрогенный (следствие действий мед. персонала) – развивается при большой скорости парентерального введения значительного количества кровезаменителей или физ. раствора.

Схема развития ятрогенного отека легких

Схема развития ятрогенного отека легких - Как осложнение определенных заболеваний и состояний, в результате которых снижается количество белков в крови:

- продолжительная лихорадка

- голодание

- беременность — эклампсия беременных (см. гестоз при беременности).

- заболевания печени и почек — при циррозе печени и почечной недостаточности высок риск развития отека.

- высокая физическая нагрузка

- Как результат поражения легких инфекционного характера

- Аллергический, токсический — пищевая аллергия и прочие аллергические реакции, радиационное поражение легких, вдыхание кокаина (реже передозировка метадона или героина), высокие дозы и продолжительный прием аспирина вызывают интоксикацию аспирином (особенно в пожилом возрасте). Механизм развития этих видов отеков легких такой же, как и при инфекционном воспалении — токсические агенты и медиаторы аллергических реакций повреждают систему сурфактанта.

Механизм развития отека легких инфекционного характера

Механизм развития отека легких инфекционного характера

- Возникший в результате других причин:

- аспирационный — попадание в легкие инородных масс

- травматический — травмы грудной клетки

- шоковый — во всех трех случаях патология связана с повреждением мембраны

- раковый — нарушается лимфатическая система легких, то есть затрудняется отток жидкости

- нейрогенный — здесь причины отека легких кроются в центральных механизмах, при внутричерепном кровоизлиянии, при тяжелых судорогах или из-за операции на мозге возможно скопление жидкости в легких.

- При резком восхождении на большие высоты (3км) может произойти высотный отек легких.

- ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром возникает при травме, тяжелом инфекционном заболевании, вдыхании токсинов, при легочных инфекциях, при этом нарушается целостность альвеол, и повышается риск пропотевания в них жидкости из сосудов.

- При резком процессе расширения легких, к примеру при пневмотораксе, при экссудативном плеврите — при этом отек возникает как правило на одной стороне легкого — односторонний.

- К редким причинам можно отнести легочную эмболию, когда сгусток крови попадает в сосуды легкого и закупоривает их.

Ученые выяснили, что спортсмены, подвергающие себя огромной физической нагрузке, имеют определенный риск получить отек легких. Это легкоатлеты на марафонские дистанции, фридайверы, аквалангисты, пловцы на длинные дистанции, альпинисты, которые поднимаются на большую высоту. Более того, у некоторых из них после получения нагрузки появлялся отек в легкой форме, причем у женщин данный факт выявлялся чаще, чем у мужчин.

Симптомы

Человек субъективно ощущает следующие симптомы отека легких.

| В начальной стадии (интерстициальный отек) | При прогрессировании (альвеолярный отек) к уже имеющимся ощущениям присоединяются |

|

|

Внимание! При появлении начальных симптомов отека легких важно в кротчайшие сроки оказать квалифицированную мед. помощь, поэтому следует срочно вызвать скорую помощь.

Основные методы диагностики

| Сбор анамнеза | при опросе врач для выбора правильной тактики лечения выясняет факторы, которые способствовали отеку легких. Заболевания сердца провоцируют кардиогенный отек, другие, о которых говорилось выше, — не кардиогенный. |

| Внешний смотр, при котором врач выявляет: |

|

| Аускультация (выслушивание): |

|

| Перкуссия | определяется коробочный оттенок звука, притупление над задненижними отделами легких, увеличение границ печени. |

| Пальпация | выявляется слабый, частый пульс, наполнение шейных вен, определяется степень влажности кожных покровов. |

Опытный врач легко может определить тяжесть состояния больного по влажности кожи:

- нетяжелое – кожа сухая

- средней тяжести – лоб с испариной

- тяжелое – мокрая грудь

- крайне тяжелое – мокрые грудь и живот

Дополнительные методы диагностики

- Рентгенологическое исследование:

- интерстициальный отек – нечеткость легочного рисунка, снижение прозрачности околокорневых отделов

- альвеолярный отек – изменения прикорневых и базальных отделов в виде фокусной, диффузной (распространенной) формы или «крыльев бабочки».

- Электрокардиография – выявляет признаки заболевания сердца, а также перегрузки его левой части.

- Эхо КГ – проводится при не остро протекающем отеке легких для определения сопутствующего заболевания, спровоцировавшего это осложнение.

- Измерение давления заклинивания в легочных капиллярах (гидростатического давления) с помощью катетера, введенного в легочную артерию. Этот показатель нужен для постановки правильного диагноза, так как ДЗЛК при кардиогенном отеке повышается, а при не кардиогенном – остается прежним.

- Биохимический анализ крови (трансаминазы) – также позволяет отличить кардиогенный отек (трансаминазы повышены) от не кардиогенного (показатель в норме).

Дифференциальная диагностика

Отек легких важно вовремя отличить от бронхиальной астмы.

| Отек легких | Бронхиальная астма | |

| Анамнез | Чаще всего сердечный | Аллергический |

| Одышка | Инспираторная (затруднен вдох) | Экспираторная (затруднен выдох) |

| Дыхание | Клокочущее, хрипящее, ортопноэ | Свистящее с вовлечением вспомогательных мышц |

| Мокрота | Пенистая с розоватым оттенком | Вязкая, трудно отделяемая |

| Перкуссия | Звук с коробочным оттенком, притупление над некоторыми отделами | Звук коробочный |

| Аускультация | Жесткое дыхание, хрипы влажные, крупнопузырчатые | Выдох удлинен, везикулярное дыхание с обилием свистящих, жужжащих сухих хрипов |

| ЭКГ | Перегрузка левых отделов | Изменения правых отделов сердца |

Первая помощь при отеке

До приезда врача можно сделать самостоятельно:

- Придать больному сидячее положение или полусидя со спущенными вниз ногами

- Обеспечить надежный доступ к крупной периферической вене (для последующей катетеризации)

- Организовать доступ свежего воздуха

- Дать больному вдыхать пары спирта (96% — взрослым, 30% — детям)

- Сделать горячую ножную ванну

- Использовать на конечности венозные жгуты (от 30 минут до 1 часа)

- Постоянно следить за дыханием и пульсом

- При наличии нитроглицерина и не пониженном артериальном давлении – 1-2 таблетки под язык.

Неотложная помощь при отеке легких, оказываемая бригадой скорой помощи до приезда в больницу, заключается в следующем:

- Оксигенотерапия (активное насыщение кислородом)

- Отсасывание пены и противопенная терапия (ингаляции кислорода через раствор этилового спирта)

- Диуретическая терапия (лазикс, новурит) – выводит лишнюю жидкость из организма, при низком АД используют сниженные дозы препаратов

- При наличии болевого синдрома – прием обезболивающих средств (анальгин, промедол)

- Другие препараты в зависимости от уровня АД:

- высокое – ганглиоблокаторы (способствуют оттоку крови от сердца и легких и притоку к конечностям: бензогексоний, пентамин), вазодилататоры (расширяют сосуды: нитроглицерин)

- нормальное – сниженные дозы вазодилататоров

- низкое – инотропные средства (повышают сократимость миокарда: добутамин, допмин).

Лечение отека легких

В условиях стационара терапию продолжают.

- Оксигенотерапия — ингаляции кислорода с этиловым спиртом, чтобы гасить пену в легких

- Наркотические аналгетики (обезболивающие) и нейролептики (препараты для снижения психомоторного возбуждения): снижают гидростатическое давления в легочных сосудах и уменьшают приток венозной крови. Препараты: морфин, фентанил

- Диуретики – уменьшают объем циркулирующей крови, производят дегидратацию легких: фуросемид

- Сердечные гликозиды (обеспечивают кардиотонический эффект): строфантин, коргликон

- Другие препараты для лечения отека легких в зависимости от уровня АД (см. выше)

- Снятие и профилактика бронхоспазма: эуфиллин, аминофиллин

- Глюкокортикостероиды, сурфактант-терапия: применяют при не кардиогенном отеке легких.

- При инфекционных заболеваниях (пневмония, сепсис) — антибиотики широкого спектра действия.

Важно знать: сердечные гликозиды в основном назначают пациентам с умеренной застойной сердечной недостаточностью; глюкокортикостероиды при кардиогенном отеке легких противопоказаны.

Профилактика

При сердечной недостаточности в хронической форме назначают ингибиторы АПФ (лекарства для лечения гипертонии). При рецидивирующем отеке легких применяют изолированную ультрафильтрацию крови.

Также профилактика заключается в избегании факторов, провоцирующих отек легких: своевременное лечение заболеваний сердца, отсутствие контакта с токсическими веществами, адекватная (не повышенная) физическая и респираторная нагрузка.

Селезнева Валентина Анатольевна врач-терапевт

Кардиогенный отек легких

Кардиогенный отек легких – это патологическое состояние, которое характеризуется перфузией жидкости из легочных сосудов в интерстициальное пространство и альвеолы. Является следствием острой сердечной недостаточности. На начальном этапе болезни у пациента выявляется акроцианоз, тахикардия, одышка. По мере развития патологии из дыхательных путей начинает выделяться пена белого или розоватого цвета. Определяются признаки гипоксии. Диагноз выставляется на основании клинической картины и анамнестических данных. Лечение включает кислород, пропущенный через 70% этиловый спирт, ИВЛ, наркотические анальгетики, петлевые мочегонные, нитраты. По показаниям применяются кардиотоники, бронхолитики.

I50.1 Левожелудочковая недостаточность

Кардиогенный отек легких (КОЛ) – накопление жидкости в легочных пузырьках или интерстициальном пространстве. Обычно наблюдается у пациентов, имеющих кардиологический анамнез. Возникает в виде преходящего осложнения, купировать которое иногда удается на догоспитальном этапе.

Вне зависимости от результатов оказания первой помощи пациент подлежит госпитализации в ОРИТ. Частота встречаемости у мужчин несколько выше, чем у женщин, соотношение – примерно 7:10. Это обусловлено несколько более поздним развитием атеросклероза и коронарной патологии у представительниц женского пола.

Кардиогенный ОЛ может отмечаться при сердечной недостаточности любого происхождения, однако чаще диагностируется при ослаблении функции левого желудочка.

Кардиогенный отек легких

Нарушения в работе сердца возникают при органических изменениях органа, значительном увеличении ОЦК, под действием некардиогенных факторов. Определение первопричины – важный диагностический этап, поскольку от этиологии состояния зависит схема лечения. К числу заболеваний, при которых развивается отек сердечного происхождения, относятся:

- Левожелудочковая недостаточность (ЛН). Является истинным ухудшением сократительной способности сердца, чаще всего становится причиной гидротизации легких. Наблюдается при миокардитах, остром инфаркте миокарда, локализованном в соответствующей зоне, аортальном стенозе, коронарном склерозе, гипертонической болезни, недостаточности аортального клапана, аритмиях различного происхождения, ИБС.

- Увеличение ОЦК. Отмечается при острой почечной недостаточности, на фоне нарушения водного баланса. Жидкость, введенная больному внутривенно или употребленная им через рот, не выводится из организма, формируется КОЛ. Аналогичная ситуация создается при неверно подобранном объеме инфузионной терапии, тиреотоксикозе, анемии, циррозе печени.

- Легочная венозная обструкция. Причина – органические пороки развития венозной системы. Определяется при митральном стенозе, аномальном впадении легочных вен, их гипоплазии, формировании сосудистых мембран, фиброза. Кроме того, данное состояние возникает при наличии послеоперационных рубцов, сдавлении сосуда опухолью средостения.

- Некардиальные причины. Сердечные нарушения и, соответственно, пульмональный отек может стать результатом острого отравления кардиотоксическими ядами, нарушений мозгового кровообращения с поражением зон, отвечающих за работу сердца и сосудистый тонус, травм черепа. Патология нередко является симптомом шока любой этиологии.

Кардиогенный пульмональный отек имеет два механизма развития. При истинной левожелудочковой недостаточности происходит ослабление сократительной способности левого желудочка. Сердце оказывается не в состоянии перекачать всю кровь, поступающую из легочных вен.

В последних возникает застой, повышается гидростатическое давление. Второй патогенетический механизм встречается при гипергидратации. Левый желудочек при этом работает нормально, однако его объем оказывается недостаточным для того, чтобы вместить в себя всю поступающую кровь.

Дальнейшее развитие процесса не отличается от истинной разновидности ЛН.

Выделяют три этапа формирования КОЛ. На первом наблюдается растяжение крупных легочных сосудов, активное вовлечение в процесс венул и капилляров. Далее жидкость начинает скапливаться в интерстициальном пространстве.

Раздражаются J-рецепторы интерстиция, появляется упорный кашель. В определенный момент соединительная ткань легких переполняется жидкостью, которая начинает пропотевать в альвеолы. Происходит вспенивание.

Из 100 мл плазмы образуется до полутора литров пены, которая при кашле отделяется наружу через дыхательные пути.

Приступ чаще начинается ночью. Больной просыпается с ощущением удушья, принимает вынужденное полусидячее или сидячее положение с упором руками в кровать. Такая позиция способствует подключению вспомогательной мускулатуры и несколько облегчает дыхание. Возникает кашель, чувство нехватки воздуха, одышка более 25 вдохов в минуту. В легких выслушиваются различимые на расстоянии сухие свистящие хрипы, дыхание жесткое. Тахикардия достигает 100-150 уд/мин. При осмотре выявляется акроцианоз.

Переход интерстициального кардиогенного легочного отека в альвеолярный характеризуется резким ухудшением состояния пациента. Хрипы становятся влажными, крупнопузырчатыми, дыхание клокочущее. При кашле выделяется розоватая или белая пена.

Кожа синюшная или мраморного оттенка, покрыта большим количеством холодного липкого пота. Отмечается беспокойство, психомоторное возбуждение, страх смерти, спутанность сознания, головокружение.

Пульсовый разрыв между систолическим и диастолическим АД сокращается.