Большой и малый круги кровообращения были открыты Гарвеем в 1628 году. Позднее ученые многих стран делали важные открытия, касающиеся анатомического строения и функционирования кровеносной системы. И по сей день медицина движется вперед, изучая методы лечения и восстановления сосудов. Анатомия обогащается все новыми данными.

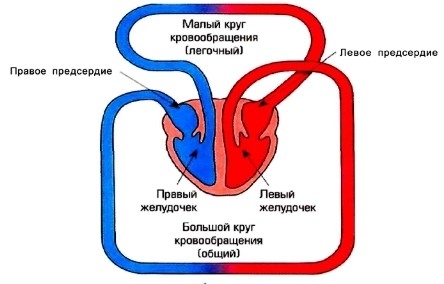

Они раскрывают перед нами механизмы общего и регионарного кровоснабжения тканей и органов. У человека четырехкамерное сердце, которое заставляет кровь циркулировать по большому и малому кругам кровообращения. Этот процесс беспрерывный, благодаря ему абсолютно все клетки организма получают кислород и важные питательные вещества.

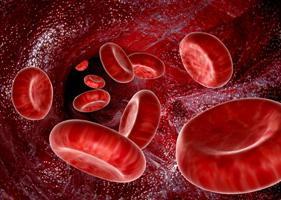

Значение крови

Большой и малый круги кровообращения доставляют кровь ко всем тканям, благодаря чему наш организм исправно функционирует. Кровь – связующий элемент, обеспечивающий жизнедеятельность каждой клеточки и каждого органа.

К тканям поступает кислород и питательные компоненты, в том числе ферменты и гормоны, а из межклеточного пространства выводятся продукты обмена веществ.

Кроме того, именно кровь обеспечивает постоянную температуру тела человека, защищая организм от болезнетворных микробов.

Из пищеварительных органов в плазму крови непрерывно поступают и разносятся ко всем тканям питательные вещества. Несмотря на тот факт, что человек постоянно употребляет пищу, содержащую большое количество солей и воды, в крови поддерживается постоянный баланс минеральных соединений. Это достигается путем выведения избытка солей через почки, легкие и потовые железы.

Сердце

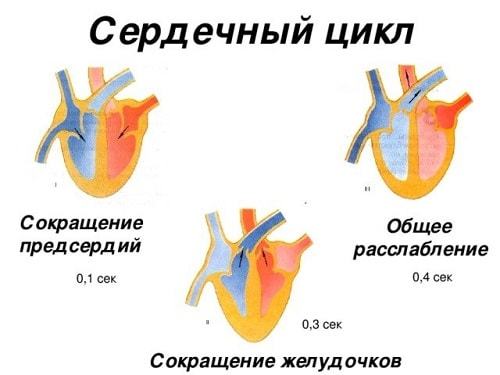

От сердца отходят большой и малый круги кровообращения. Этот полый орган, состоит из двух предсердий и желудочков. Сердце располагается слева в грудной области. Его вес у взрослого человека, в среднем, составляет 300 г. Этот орган отвечает за перекачивание крови. В работе сердца выделяют три основные фазы.

Сокращение предсердий, желудочков и пауза между ними. На это уходит менее одной секунды. За одну минуту человеческое сердце сокращается не менее 70 раз.

Кровь движется по сосудам непрерывным потоком, постоянно перетекает через сердце из малого круга в большой, унося к органам и тканям кислород и принося в альвеолы легких углекислый газ.

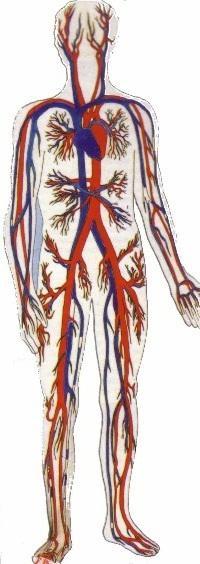

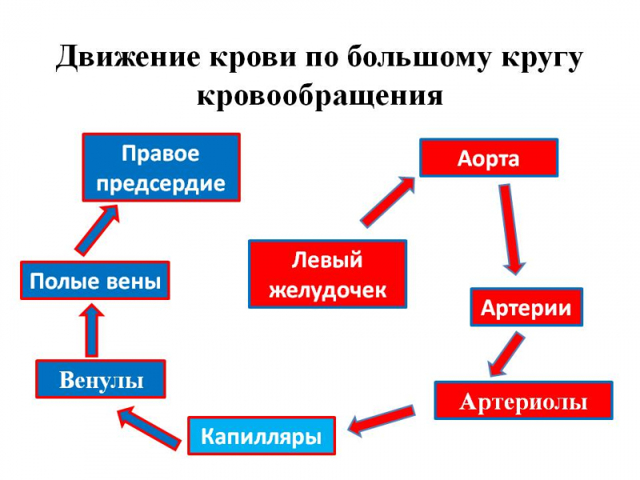

Системный (большой) круг кровообращения

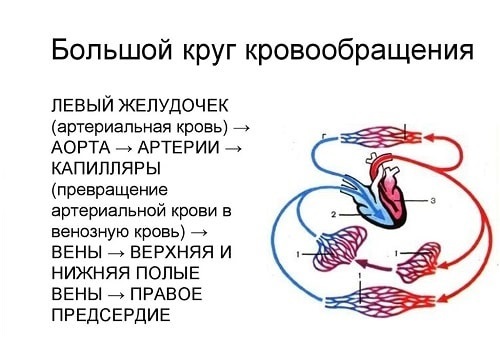

И большое, и малое круги кровообращения выполняют функцию газообмена в организме. Когда кровь возвращается из легких, она уже обогащена кислородом. Далее ее нужно доставить ко всем тканям и органам.

Именно эту функцию выполняет большой круг кровообращения. Свое начало он берет в левом желудочке, подводя к тканям кровеносные сосуды, которые разветвляются до мелких капилляров и осуществляют газообмен.

Заканчивается системный круг в правом предсердии.

Анатомическое строение большого круга кровообращения

Большой круг кровообращения берет свое начало в левом желудочке. Из него выходит в крупные артерии насыщенная кислородом кровь. Попадая в аорту и плечеголовной ствол, она с огромной скоростью устремляется к тканям. По одной крупной артерии кровь идет в верхнюю часть тела, а по второй — в нижнюю.

Плечеголовной ствол – это отделяемая от аорты крупная артерия. По ней богатая кислородом кровь идет вверх к голове и рукам. Вторая крупная артерия – аорта – доставляет кровь в нижнюю часть тела, к ногам и тканям туловища.

Два этих основных кровеносных сосуда, как уже было сказано выше, многократно делятся на более мелкие капилляры, которые сеточкой пронизывают органы и ткани. Эти мельчайшие сосуды доставляют кислород и питательные вещества в межклеточное пространство.

Из него в кровь поступает углекислый газ и прочие нужные организму продукты метаболизма. На обратном пути к сердцу капилляры вновь соединяются в более крупные сосуды – вены. Кровь в них течет медленнее и имеет темный оттенок.

В конечном итоге все сосуды, идущие с нижней части тела, объединяются в нижнюю полую вену. А те, что идут от верхней части туловища и головы – в верхнюю полую вену. Оба этих сосуда впадают в правое предсердие.

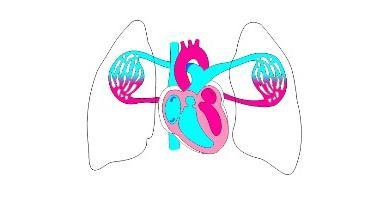

Малый (легочный) круг кровообращения

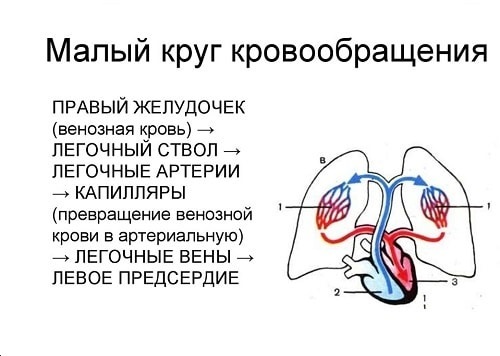

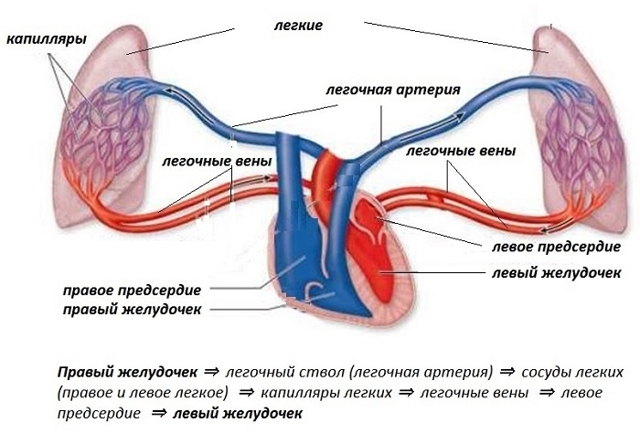

Малый круг кровообращения берет свое начало в правом желудочке. Далее, совершив полный оборот, кровь переходит в левое предсердие. Главная функция малого круга — газообмен. Из крови выводится углекислый газ, который насыщает организм кислородом.

Процесс газообмена осуществляются в альвеолах легких.

Малые и большие круги кровообращения выполняют несколько функций, но основное их значение заключается в том, чтобы провести кровь по всему организму, охватывая все органы и ткани, при этом поддерживая теплообмен и процессы метаболизма.

Анатомическое устройство малого круга

Из правого желудочка сердца выходит венозная, бедная содержанием кислорода кровь. Она поступает в самую крупную артерию малого круга – легочный ствол. Он делится на два отдельных сосуда (правую и левую артерии). Это очень важная особенность малого круга кровообращения.

Правая артерия приносит кровь к правому легкому, а левая, соответственно, к левой. Подходя к главному органу дыхательной системы, сосуды начинают делиться на более мелкие. Они разветвляются, пока не достигают размеров тонких капилляров.

Они охватывают все легкое, увеличивая в тысячи раз площадь, на которой происходит газообмен.

К каждому мельчайшему альвеолу подходит кровеносный сосуд. От атмосферного воздуха кровь отделяет только тончайшая стеночка капилляра и легкого. Она настолько нежна и пориста, что кислород и прочие газы свободно могут циркулировать через эту стенку в сосуды и альвеолы.

Таким образом осуществляется газообмен. Газ передвигается по принципу от большей концентрации к меньшей. Например, если в темной венозной крови очень мало кислорода, то он начинает поступать в капилляры из атмосферного воздуха.

А вот с углекислым газом происходит наоборот, он переходит в альвеолы легкого, так как там его концентрация ниже. Далее сосуды снова объединяются в более крупные. В конечном итоге остаются всего четыре большие легочные вены.

Они несут к сердцу обогащенную кислородом ярко красную артериальную кровь, которая перетекает в левое предсердие.

Время кровообращения

Промежуток времени, за который кровь успевает пройти по малому и большому кругу, называется временем полного кругооборота крови. Этот показатель строго индивидуальный, но в среднем на это уходит от 20 до 23 секунд в состоянии покоя.

При мышечной активности, например, во время бега или прыжков, скорость кровотока возрастает в несколько раз, тогда полный оборот крови по обоим кругам может совершиться всего за 10 секунд, но такой темп организм долго выдержать не может.

Сердечный круг кровообращения

Большой и малый круги кровообращения обеспечивают в организме человека процессы газообмена, но кровь циркулирует и в сердце, причем по строгому маршруту. Этот путь называется «сердечный круг кровообращения». Начинается он двумя крупными венечными сердечными артериями от аорты.

По ним кровь поступает во все части и слои сердца, а затем по мелким венам собирается в венозный венечный синус. Этот крупный сосуд открывается в правое сердечное предсердие своим широким устьем. Но некоторая часть мелких вен непосредственно выходит в полости правого желудочка и предсердия сердца.

Вот так непросто устроена кровеносная система нашего организма.

Строение сердца человека: схема и круги кровообращения

Жизнь и здоровье человека во многом зависят от нормальной работы его сердца. Оно перекачивает по сосудам организма кровь, поддерживая жизнеспособность всех органов и тканей.

Эволюционно строение сердца человека – схема, круги кровообращения, автоматизм циклов сокращений и расслаблений мышечных клеток стенок, работа клапанов – все подчинено выполнению основной задачи равномерной и достаточной циркуляции крови.

Строение сердца человека — анатомия

Орган, благодаря которому организм насыщен кислородом и питательными веществами, – анатомическое образование конусообразной формы, расположенное в грудной клетке, большей частью слева.

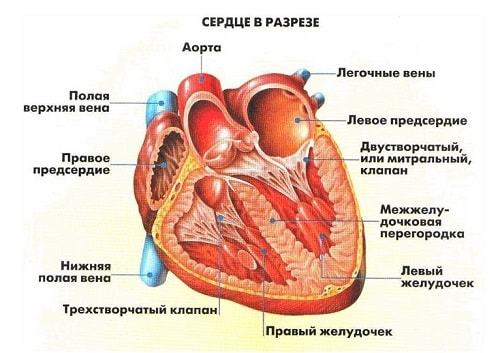

Внутри органа полость, разделенная на четыре неравные части перегородками – это два предсердия и два желудочка. Первые собирают кровь из впадающих в них вен, а вторые выталкивают ее в исходящие из них артерии.

В норме в правой части сердца (предсердии и желудочке) находится бедная кислородом кровь, а в левой – оксигенированная.

Предсердия

Правое (ПП). Имеет гладкую поверхность, объем 100-180 мл, включая дополнительное образование – правое ушко. Толщина стенок 2-3 мм. В ПП впадают сосуды:

- верхняя полая вена,

- сердечные вены – через венечный синус и точечные отверстия малых вен,

- нижняя полая вена.

Левое (ЛП). Общий объем, включая ушко, составляет 100-130 мл, стенки также толщиной 2-3 мм. ЛП принимает кровь из четырех легочных вен.

Разделяет предсердия межпредсердная перегородка (МПП), которая в норме у взрослых не имеет никаких отверстий. С полостями соответствующих желудочков сообщаются посредством отверстий, снабженных клапанами. Справа – трехстворчатым трикуспидальным, слева – двухстворчатым митральным.

Желудочки

Правый (ПЖ) конусообразный, основание обращенную кверху. Толщина стенок до 5 мм. Внутренняя поверхность в верхней части более гладкая, ближе к верхушке конуса имеет большое количество мышечных тяжей-трабекул.

В средней части желудочка имеются три отдельные сосочковые (папиллярные) мышцы, которые посредством сухожильных нитей-хорд удерживают створки трехстворчатого клапана от прогиба их в полость предсердия. Хорды отходят также и непосредственно от мышечного слоя стенки.

В основании желудочка два отверстия с клапанами:

- служащее выходом для крови в легочный ствол,

- соединяющее желудочек с предсердием.

Левый (ЛЖ). Этот отдел сердца окружен наиболее внушительной стенкой, толщина которой составляет 11-14 мм. Полость ЛЖ также конусообразна и имеет два отверстия:

- предсердно-желудочковое с двустворчатым митральным клапаном,

- выход в аорту с трехстворчатым аортальным.

Мышечные тяжи в области верхушки сердца и папиллярные мышцы, поддерживающие створки митрального клапана здесь более мощные, чем аналогичные структуры в ПЖ.

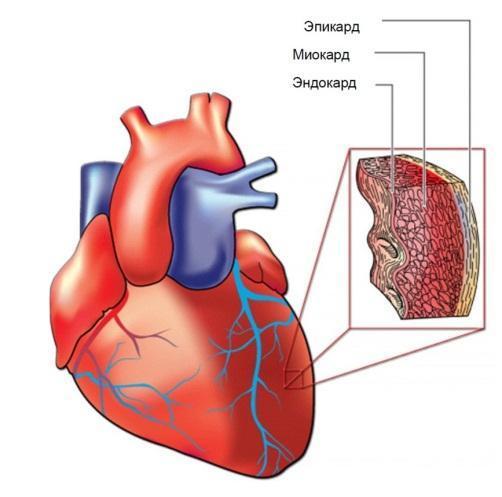

Оболочки сердца

Для защиты и обеспечения движений сердца в грудной полости оно окружено сердечной сорочкой – перикардом. Непосредственно в стенке сердца три слоя – эпикард, эндокард, миокард.

- Перикард называют сердечной сумкой, он неплотно прилежит к сердцу, внешний его листок соприкасается с соседними органами, а внутренний является наружным слоем стенки сердца – эпикардом. Состав — соединительная ткань. В полости перикарда для лучшего скольжения сердца в норме присутствует небольшое количество жидкости.

- Эпикард также имеет соединительнотканную основу, скопления жира наблюдаются в области верхушки и по ходу венечных борозд, где располагаются сосуды. В других местах эпикард прочно связан с мышечными волокнами основного слоя.

- Миокард составляет основную толщину стенки, особенно в самой нагруженной зоне — области левого желудочка. Расположенные в несколько слоев мышечные волокна идут как продольно, так и по кругу, обеспечивая равномерное сокращение. Миокард образует трабекулы в области верхушки обоих желудочков и папиллярные мышцы, от которых отходят сухожильные хорды к створкам клапанов. Мышцы предсердий и желудочков разделены плотной фиброзной прослойкой, которая также служит каркасом для предсердно-желудочковых (атриовентрикулярных) клапанов. Межжелудочковая перегородка состоит на 4/5 длины из миокарда. В верхней части, называемой мембранозной, ее основа соединительнотканная.

- Эндокард – листок, покрывающий все внутренние структуры сердца. Он трехслойный, один из слоев контактирует с кровью и по строению аналогичен эндотелию сосудов, которые вступают и исходят из сердца. Также в эндокарде присутствует соединительная ткань, коллагеновые волокна, гладкомышечные клетки.

Все клапаны сердца образованы из складок эндокарда.

Сердце человека строение и функции

Нагнетание крови сердцем в сосудистое русло обеспечивается особенностями его строения:

- мышца сердца способна к автоматическому сокращению,

- проводящая система гарантирует постоянство циклов возбуждения и расслабления.

Как проходит сердечный цикл

Он состоит из трех последовательных фаз: общая диастола (расслабление), систола (сокращение) предсердий, систола желудочков.

- Общая диастола – период физиологической паузы в работе сердца. В это время мышца сердца расслаблена, а клапаны между желудочками и предсердиями открыты. Из венозных сосудов кровь свободно наполняет полости сердца. Клапаны легочной артерии и аорты закрыты.

- Систола предсердий возникает, когда автоматически возбуждается водитель ритма в синусовом узле предсердия. В конце этой фазы клапаны между желудочками и предсердиями закрываются.

- Систола желудочков проходит в два этапа – изометрического напряжения и изгнания крови в сосуды.

- Период напряжения начинается с асинхронного сокращения мышечных волокон желудочков до момента полного закрытия митрального и трикуспидального клапанов. Затем в изолированных желудочках начинает расти напряжение, повышается давление.

- Когда оно становится выше, чем в артериальных сосудах, инициируется период изгнания — открываются клапаны, выпускающие кровь в артерии. В это время мышечные волокна стенок желудочков интенсивно сокращаются.

- Затем давление в желудочках снижается, артериальные клапаны закрываются, что соответствует началу диастолы. В период полного расслабления открываются атриовентрикулярные клапаны.

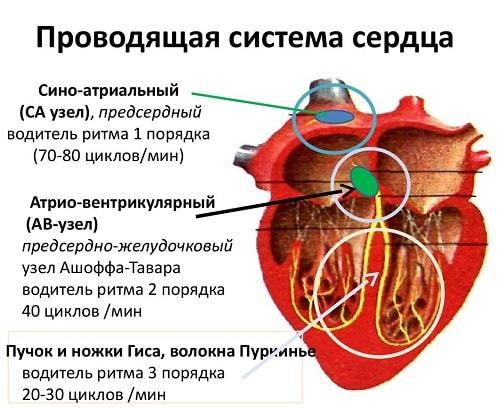

Проводящая система, ее строение и работа сердца

Обеспечивает сокращение миокарда проводящая система сердца. Ее основной особенностью является автоматизм клеток. Они способны самовозбуждаться в определенном ритме в зависимости от электрических процессов, сопровождающих сердечную деятельность.

В составе проводящей системы связанные между собой синусовый и атриовентрикулярный узлы, нижележащие пучок и разветвления Гиса, волокна Пуркинье.

- Синусовый узел. В норме генерирует первоначальный импульс. Расположен в области устья обеих полых вен. От него возбуждение переходит к предсердиям и передается атриовентрикулярному (АВ) узлу.

- Атриовентрикулярный узел распространяет импульс к желудочкам.

- Пучок Гиса – проводящий «мостик», расположенный в межжелудочковой перегородке, там же он разделяется на правую и левую ножки, передающие возбуждение желудочкам.

- Волокна Пуркинье – конечный отдел проводящей системы. Они расположены у эндокарда и контактируют непосредственно с миокардом, заставляя его сокращаться.

Строение сердца человека: схема, круги кровообращения

Задача системы кровообращения, главным центром которой является сердце – доставка кислорода, питательных и биоактивных компонентов к тканям организма и элиминация продуктов обмена. Для этого в системе предусмотрен особый механизм – кровь движется по кругам кровообращения – малому и большому.

Малый круг

Из правого желудочка в момент систолы венозная кровь выталкивается в легочный ствол и поступает в легкие, где в микрососудах альвеол насыщается кислородом, становясь артериальной. Она оттекает в полость левого предсердия и поступает в систему большого круга кровообращения.

Большой круг

Из левого желудочка в систолу артериальная кровь по аорте и далее по сосудам разного диаметра попадает к различным органам, отдавая им кислород, передавая питательные и биоактивные элементы. В мелких тканевых капиллярах кровь превращается в венозную, так как насыщается продуктами обмена и углекислым газом. По системе вен она оттекает к сердцу, наполняя его правые отделы.

Природа немало потрудилась, создавая такой совершенный механизм, давая ему запасы прочности на долгие годы. Поэтому стоит внимательно к нему относиться, чтобы не создавать проблем кровообращению и собственному здоровью.

Строение и значение кругов кровообращения человека

Анатомия

12.11.2017

- 9 тыс.

- 6 тыс.

- 3 мин.

Сердечно-сосудистая система — это важная составляющая любого живого организма. Кровь транспортирует к тканям кислород, различные питательные вещества и гормоны, а продукты обмена этих веществ переносит к органам выделения для их выведения и нейтрализации.

Она обогащается кислородом в легких, питательными веществами в органах пищеварительной системы. В печени и почках продукты метаболизма выводятся и нейтрализуются.

Осуществляются эти процессы путем постоянной циркуляции крови, которая происходит с помощью большого и малого кругов кровообращения.

Попытки открытия системы кровообращения были в разные века, но по-настоящему понял суть системы кровообращения, открыл ее круги и описал схему их строения английский врач Уильям Гарвей.

Он первый путем эксперимента доказал, что в организме животного одно и то же количество крови постоянно движется по замкнутому кругу из-за давления, которое создается сокращениями сердца. В 1628 году Гарвей выпустил книгу.

В ней он изложил свое учение о кругах кровообращения, создав предпосылки для дальнейшего углубленного изучения анатомии сердечно-сосудистой системы.

У новорожденных детей кровь циркулирует по обоим кругам, но пока еще плод находился в утробе его кровообращение имело свои особенности и называлось плацентарным. Это связано с тем, что в период развития плода в утробе дыхательная и пищеварительная системы плода функционируют не полностью, и он получает все необходимые вещества от матери.

Основной составляющей кровообращения является сердце. Большой и малый круги кровообращения образуются отходящими от него сосудами и представляют собой замкнутые круги. Они состоят из сосудов различного строения и диаметра.

По функции кровеносных сосудов их принято разделять на следующие группы:

- 1. Присердечные. Они начинают и заканчивают оба круга кровообращения. К ним относят легочный ствол, аорту, полые и легочные вены.

- 2. Магистральные. Они распределяют кровь по всему организму. Это крупные и среднего размера внеорганные артерии и вены.

- 3. Органные. С их помощью обеспечивается обмен веществами между кровью и тканями организма. К этой группе относят внутриорганные вены и артерии, а также микроциркуляторное звено (артериолы, венулы, капилляры).

Он работает для насыщения крови кислородом, которое происходит в легких. Поэтому также этот круг называется легочный. Начинается он в правом желудочке, в которое переходит вся венозная кровь, поступившая в правое предсердие.

Началом является легочный ствол, который при подходе к легким разветвляется на правую и левую легочные артерии.

Они несут к альвеолам легких венозную кровь, которая отдав углекислый газ и получив взамен кислород, становится артериальной.

Насыщенная кислородом кровь по легочным венам (по две с каждой стороны ) поступает в левое предсердие, где заканчивается малый круг. Затем кровь перетекает в левый желудочек, откуда берет начало большой круг кровообращения.

Он берет свое начало в левом желудочке самым большим сосудом организма человека — аортой. Она несет артериальную кровь, содержащую необходимые для жизнедеятельности вещества и кислород.

Аорта разветвляется на артерии, идущие ко всем тканям и органам, которые впоследствии переходят в артериолы, а затем в капилляры.

Через стенку последних происходит обмен веществ и газов между тканями и сосудами.

Получив продукты обмена и углекислоту, кровь становится венозной и собирается в венулы и далее в вены. Все вены сливаются в два крупных сосуда – нижнюю и верхнюю полые вены, которые затем впадают в правое предсердие.

Циркуляция крови осуществляется за счет сокращений сердца, сочетанной работы его клапанов и градиента давления в сосудах органов. С помощью этого всего задается необходимая последовательность движения крови в теле.

Благодаря действию кругов кровообращения организм продолжает существовать. Постоянная циркуляция крови имеет важное значение для жизнедеятельности и выполняет следующие функции:

- газовая (доставка кислорода к органам и тканям и отвод от них по венозному руслу углекислого газа);

- транспорт питательных и пластических веществ (поступают к тканям по артериальному руслу);

- доставка метаболитов (переработанных веществ) в органы выделения;

- транспорт гормонов от места их выработки к органам-мишеням;

- циркуляция тепловой энергии;

- доставка защитных веществ к месту требования (к местам воспаления и других патологических процессов).

Слаженная работа всех звеньев сердечно-сосудистой системы, в результате которой происходит непрерывный кровоток между сердцем и органами, позволяет осуществлять обмен веществ с внешней средой и поддерживать постоянство внутренней среды для полноценного функционирования организма длительное время.

Третий круг кровообращения

В 1628 году врачом из Англии Вильямом Гарвеем было сделано открытие о том, что кровь движется по круговому пути – большой круг кровообращения и малый круг кровообращения. К последнему относится кровоток к легкой дыхательной системе, а большой циркулирует по всему организму. Ввиду этого, ученый Гарвей являет первопроходцем и совершил открытие кровообращения.

Кровяное давление и пульс

Кровяное давление — давление, при котором кровь находится в кровеносном сосуде. Наиболее высокое давление в аорте, меньше в крупных артериях, еще меньше в капиллярах и

самое низкое в венах.

Кровяное давление у человека измеряют с помощью ртутного или пружинного тонометра в плечевой артерии (артериальное давление). Максимальное (систолическое) давление — давление во время систолы желудочков (110-120 мм рт. ст.). Минимальное (диастолическое) давление — давление во время диастолы желудочков

(60-80 мм рт. ст.).

Движение крови по сосудам возможно благодаря разности давлений в начале и в конце круга кровообращения. Кровяное давление в аорте и крупных артериях составляет 110-120мм рт. ст. (то есть на 110-120мм рт. ст.

выше атмосферного), в артериях — 60-70, в артериальном и венозном концах капилляра — 30 и 15 соответственно, в венах конечностей 5-8, в крупных венах грудной полости и при впадении их в правое предсердие почти равно атмосферному (при вдохе несколько ниже атмосферного, при выдохе

— несколько выше).

Артериальный пульс — ритмичные колебания стенок артерий в результате поступления крови в аорту при систоле левого желудочка. Пульс можно обнаружить на ощупь там, где артерии лежат ближе к поверхности тела: в области лучевой артерии нижней трети предплечья, в поверхностной височной

артерии и тыльной артерии стопы.

Лимфатическая система

- Лимфа — бесцветная жидкость; образуется из тканевой жидкости, просочившейся в лимфатические капилляры и сосуды; содержит в 3-4 раза меньше белков, чем плазма крови; реакция лимфы щелочная. В лимфе нет эритроцитов, в небольших количествах содержатся лейкоциты, проникающие из кровеносных капилляров

- в тканевую жидкость.

- Лимфатическая система включает лимфатические сосуды (лимфатические капилляры, крупные лимфатические сосуды, лимфатические протоки — наиболее крупные сосуды) и лимфатические

- узлы.

- Функции лимфатической системы: дополнительный отток жидкости от органов; кроветворная и защитная функции (в лимфатических узлах происходит размножение лимфоцитов и фагоцитирование болезнетворных микроорганизмов, а также выработка иммунных тел); участие в обмене веществ

- (всасывание продуктов распада жиров).

- Помимо малого и большого пути циркулирования кровотока, существует и периферический путь.

Периферическое кровообращение отвечает за непрерывный процесс кровотока между сердцем и сосудами. Мышца органа, сокращаясь и расслабляясь, двигает кровь по организму. Безусловно, важное значение имеет перекачиваемый объем, структура крови и другие нюансы. Система кровообращения работает за счет давления и импульсов, создаваемых в органе. То, как пульсирует сердце, зависит от систолического состояния и его смены на диастолическое.

Типы сосудов кровеносной системы:

- Артерии, отходя от сердца, несут кровообращение. Аналогичную функцию выполняют и артериолы.

- Вены, как и венулы содействуют возврату крови к сердцу.

Артерии представляют собой трубочки, по которым движется большой круг кровообращения. Они обладают достаточно большим диаметром. Способны выдерживать высокое давление за счет толщины и пластичности.

Обладают тремя оболочками: внутренней, средней и наружной.

Благодаря эластичности они самостоятельно регулируются в зависимости от физиологии и анатомии каждого органа, его потребности и температуры внешней среды.

Систему артерий можно представить в виде кустообразного расслоения, которые становятся, чем дальше от сердца, тем меньше. В итоге в конечностях они имеют вид капилляров. Их диаметр не больше волоса, а соединяют их артериолы и венулы. Капилляры обладают тонкими стенками и имеют один эпителиальный слой. Здесь осуществляется обмен питательными веществами.

Поэтому значение каждого элемента не стоит недооценивать. Нарушение функций одного, приводит к заболеваниям всей системы. Поэтому чтобы поддерживать функциональность организма, следует вести здоровые образ жизни.

Сердечный третий круг

Как мы выяснили – малый круг кровообращения и большой, это не все составляющие сердечно сосудистой системы. Существует еще и третий путь, по которому происходит движение кровотока и называется он – сердечный круг кровообращения.

Данный круг берет свое начало с аорты, вернее с той точки, где она разделяется на две венечные артерии.

Кровь по ним проникается сквозь слои органа, потом по маленьким венкам проходит в венечный синус, открывающийся в предсердие камеры правого отдела. А некоторая часть вен направлена в желудочек.

Путь кровотока по венечным артериям называется коронарное кровообращение. В совокупности эти круги являются системой, которая производит кровоснабжение и насыщение питательными веществами органов.

Коронарное кровообращение обладает следующими свойствами:

- кровообращение в усиленном режиме;

- снабжение происходит в диастолическом состоянии желудочков;

- артерий здесь немного, поэтому дисфункция одной порождает заболевания миокарда;

- возбудимость ЦНС усиливает кровоток.

На схеме №2 изображено, как функционирует коронарное кровообращение.

Система кровообращения включает в себя малоизвестный круг Виллизиева. Анатомия его такова, что он представлен в виде системы сосудов, которые расположены у основания головного мозга. Значение его сложно переоценить, т.к. основной его функцией является компенсирование крови, которую он перебрасывает их других «бассейнов». Сосудистая система Виллизиева круга является замкнутой.

При этом недоразвитость никак не влияет на состояние человека, при условии, что нет нарушений в других бассейнах. Может выявляться при проведении МРТ. Аневризма артерий Виллизиева кровообращения проводится в качестве хирургического вмешательства в виде её перевязки. Если аневризма вскрылась, то доктор назначает консервативные методы лечения.

Сосудистая система Виллизиева предназначена не только для снабжения кровотоком мозга, но и в качестве компенсирования при тромбозе. Ввиду этого лечение Виллизиева пути практически не проводится, т.к. опасного значения для здоровья нет.

Кровоснабжение у человеческого плода

Кровообращение плода представляет собой следующую систему. Кровоток с повышенным содержанием углекислого газа из верхней области входит в предсердие правой камере по полой вене.

Через отверстие кровь проникается в желудочек, а затем в легочный ствол.

В отличие от кровоснабжения человека, малый круг кровообращения зародыша идет не в легкие дыхательные пути, а в проток артерий, и только потом в аорту.

На схеме №3 изображено, как происходит движение крови у плода.

Особенности кровообращения плода:

- Кровь движется за счет сократительной функции органа.

- Начиная с 11-ой недели на кровоснабжение влияет дыхание.

- Большое значение отдается плаценте.

- Малый круг кровообращение плода не функционирует.

- В органы поступает смешанный кровоток.

- Идентичное давление в артериях и аорте.

Подводя итоги статьи, следует подчеркнуть, сколько кругов задействовано в снабжении кровью всего организма.

Информация о том, как действует каждый из них, дает возможность читателю самостоятельно разобраться в тонкостях анатомии и функциональности человеческого тела.

Не забывайте, что вы можете задать вопрос в онлайн режиме и получить ответ от компетентных специалистов с медицинским образованием.

Круги кровообращения (анатомия человека)

содержание .. 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ..

Закономерность движения крови по кругам кровообращения была открыта В. Гарвеем (1628). С этого времени учение об анатомии и физиологии кровеносных сосудов обогатилось многочисленными данными, которые раскрыли механизм общего и регионарного кровоснабжения.

В процессе развития в кровеносной системе, особенно в сердце, произошли определенные структурные усложнения, а именно у высших животных сердце разделилось на четыре камеры. Сердце рыб имеет две камеры — предсердие и желудочки, разделенные двустворчатым клапаном.

В предсердие впадает венозный синус, а желудочек сообщается с артериальным конусом. В этом двухкамерном сердце течет венозная кровь, которая выбрасывается в аорту, а затем к жаберным сосудам для обогащения кислородом. У животных с появлением легочного дыхания (двудышащие рыбы, амфибии) в предсердии образуется перегородка, имеющая отверстия.

В этом случае в правое предсердие поступает вся венозная кровь, в левое предсердие — артериальная. Кровь из предсердий поступает в общий желудочек, где и смешивается.

В сердце рептилий благодаря наличию неполной межжелудочковой перегородки (кроме крокодила, у которого имеется полная перегородка) наблюдается более совершенное разобщение токов артериальной и венозной крови. Крокодилы имеют четырехкамерное сердце, но смешение артериальной и венозной крови происходит на периферии за счет соединения артерий и вен.

У птиц, как и у млекопитающих, четырехкамерное сердце и отмечается полное разделение токов крови не только в сердце, но и в сосудах. Особенностью строения сердца и крупных сосудов у птиц является наличие правой дуги аорты, левая же дуга атрофируется.

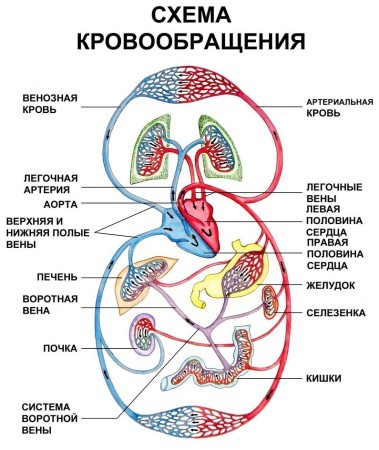

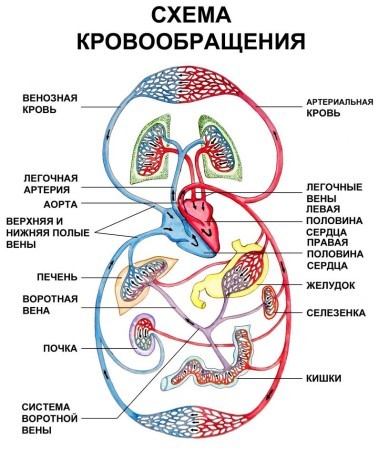

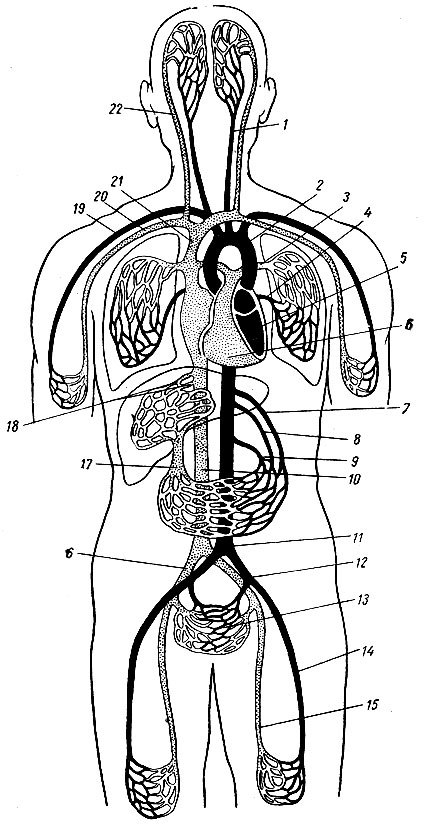

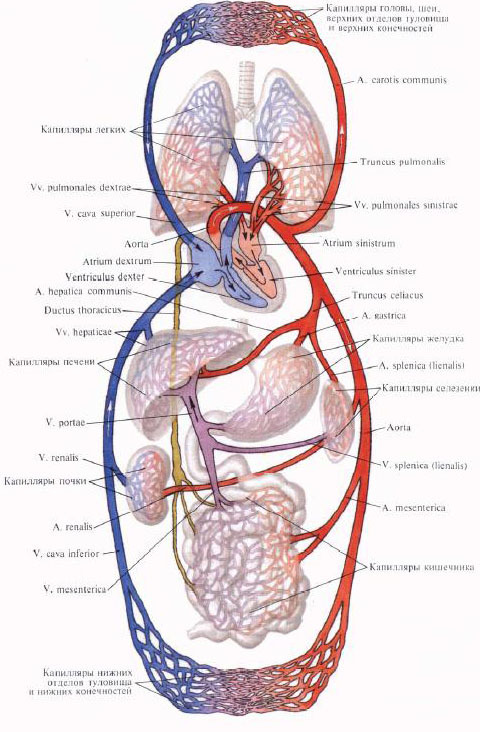

У высших животных и человека, имеющих четырехкамерное сердце, различают большой, малый и сердечный круги кровообращения (рис. 138). Центральное место в этих кругах занимает сердце. Независимо от состава крови все сосуды, приходящие к сердцу, принято считать венами, а отходящие от него — артериями.

Рис. 138. Схема кровообращения (по Кишш-Сентаготаи). 1 — a. carotis communis; 2 — arcus aortae; 3 — a. pulmonalis; 4 — v. pulmonalis; 5 — ventriculus sinister; 6 — ventriculus dexter; 7 — truncus coeliacus; 8 — a. mesenterica superior; 9 — a. mesenterica inferior; 10 — v. cava inferior; 11 — aorta; 12 — a. iliaca communis; 13 — vasa pelvina; 14 — a. femoralis; 15 — v. femoralis; 16 — v. iliaca communis; 17 — v. portae; 18 — vv. hepaticae; 19 — a. subclavia; 20 — v. subclavia; 21 — v. cava superior; 22 — v. jugularis interna

Рис. 138. Схема кровообращения (по Кишш-Сентаготаи). 1 — a. carotis communis; 2 — arcus aortae; 3 — a. pulmonalis; 4 — v. pulmonalis; 5 — ventriculus sinister; 6 — ventriculus dexter; 7 — truncus coeliacus; 8 — a. mesenterica superior; 9 — a. mesenterica inferior; 10 — v. cava inferior; 11 — aorta; 12 — a. iliaca communis; 13 — vasa pelvina; 14 — a. femoralis; 15 — v. femoralis; 16 — v. iliaca communis; 17 — v. portae; 18 — vv. hepaticae; 19 — a. subclavia; 20 — v. subclavia; 21 — v. cava superior; 22 — v. jugularis interna

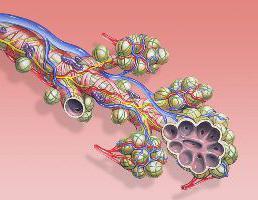

Малый круг кровообращения (легочный). Венозная кровь из правого предсердия через правое предсердно-желудочковое отверстие переходит в правый желудочек, который, сокращаясь, выталкивает кровь в легочный ствол. Последний разделяется на правую и левую легочные артерии, проходящие через ворота легких.

В легочной ткани артерии разделяются до капилляров, окружающих каждую альвеолу. После освобождения эритроцитами углекислоты и обогащения их кислородом венозная кровь превращается в артериальную.

Артериальная кровь по четырем легочным венам (в каждом легком две вены) собирается в левое предсердие, а затем через левое предсердно-желудочковое отверстие переходит в левый желудочек. От левого желудочка начинается большой круг кровообращения.

Большой круг кровообращения. Артериальная кровь из левого желудочка во время его сокращения выбрасывается в аорту. Аорта распадается на артерии, снабжающие кровью голову, шею, конечности, туловище и все внутренние органы, в которых они заканчиваются капиллярами.

Из крови капилляров в ткани выходят питательные вещества, вода, соли и кислород, резорбируются продукты обмена и углекислота. Капилляры собираются в венулы, где и начинается венозная система сосудов, представляющая корни верхней и нижней полых вен.

Венозная кровь по этим венам попадает в правое предсердие, где и заканчивается большой круг кровообращения.

Сердечный круг кровообращения.

Этот круг кровообращения начинается от аорты двумя венечными сердечными артериями, по которым кровь поступает во все слои и части сердца, а затем собирается по мелким венам в венечную пазуху.

Этот сосуд широким устьем открывается в правое предсердие сердца. Часть мелких вен стенки сердца открывается в полость правого предсердия и желудочка сердца самостоятельно.

содержание .. 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ..

Кардиогенез :: Ангиология. Малый круг кровообращения (Сапин М.Р. Анатомия человека 1986). Лекция по анатомии

Кардиогенез :: Ангиология. Малый круг кровообращения (Сапин М.Р.…

Малый (лёгочный) круг кровообращения обеспечивает газообмен между кровью легочных капилляров и воздухом легочных альвеол.

В его состав входят: легочный ствол, начинающийся из правого желудочка, правая и левая легочные артерии с их ветвями, микроциркуляторное русло лёгких, кровь от которого собирается в две правые и две левые легочные вены, впадающие в левое предсердие.

По легочному стволу венозная кровь течет из сердца в лёгкие, а по легочным венам артериальная кровь направляется из лёгких в сердце.

Лёгочный ствол и его ветви

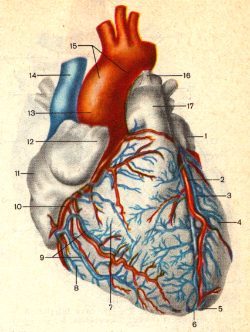

Рис. 101. Сердце; вид спереди.

1 — auricula sinistra; 2 — r. interventricularis anterior a. coronariae sinistrae; 3 — v. cordis magna; 4 — ventriculus sinister; 5 — apex cordis; 6 — incisura apicis cordis; 7 — facies sternocostalis [anterior]; 8 — ventriculus dexter; 9 — vv. cordis anteriores; 10 — a. coronaria dextra; 11 — atrium dextrum; 12 — auricula dextra; 13 — pars ascendens aortae; 14 — v. cava superior; 15 — arcus aortae; 16 — lig. arteriosum; 17 — truncus pulmonalis.

См. в атласе рис. 944, а также — рис. 977.

Легочный ствол, truncus pulmonalis, диаметром 30 мм начинается от правого желудочка сердца, от которого он отграничен своим клапаном. Начало легочного ствола и соответственно его отверстие проецируются на переднюю грудную стенку над местом прикрепления III левого рёберного хряща к грудине.

Легочный ствол расположен кпереди от остальных крупных сосудов основания сердца (аорты и верхней полой вены). Справа и позади него находится восходящая часть аорты, а слева прилежит левое ушко.

Он направляется впереди аорты влево и кзади и на уровне IV грудного позвонка делится на правую и левую легочные артерии. Это место называется бифуркацией легочного ствола (bifurcatio trunci pulmonalis).

Между бифуркацией легочного ствола и дугой аорты расположена короткая артериальная связка, lig. arteriosum, представляющая собой заросший артериальный (боталлов) проток (см. рис. 101).

Правая легочная артерия, a. pulmonalis dextra, диаметром 21 мм следует вправо к воротам лёгкого позади восходящей части аорты и конечного отдела верхней полой вены. В области ворот лёгкого впереди и под правым главным бронхом правая легочная артерия разделяется на 3 долевые ветви, каждая из которых в свою очередь делится на сегментарные ветви.

В верхней доле правого лёгкого различают верхушечную ветвь (r. apicalis), нисходящую и восходящую задние ветви (rr. posteriores descendens et ascendens), нисходящую и восходящую передние ветви (rr. anteriores descendens et ascendens), которые следуют в верхушечный, задний и передний сегменты правого лёгкого.

Ветвь средней доли, r. lobi medii, делится на 3 ветви: латеральную, медиальную ветви (rr. lateralis et medialis) и верхушечную (верхнюю) ветвь нижней доли (r. apicalis (superior) lobi inferioris), причем первые две идут к латеральному и медиальному сегментам средней доли правого лёгкого, последняя ветвь — к верхушечному (верхнему) сегменту нижней доли правого лёгкого.

И, наконец, базальная часть, pars basalis (третья — нижняя ветвь правой легочной артерии), в свою очередь делится на 4 ветви: медиальную (сердечную), переднюю, латеральную и заднюю (rr. basales medialis (cardiacus), anterior, lateralis et posterior), которые несут кровь в базальные сегменты нижней доли правого лёгкого: медиальный (сердечный), передний, латеральный и задний.

Левая легочная артерия, a. pulmonalis sinistra, короче и тоньше правой, проходит от бифуркации легочного ствола по кратчайшему пути к воротам левого лёгкого в поперечном направлении.

На своем пути она вначале перекрещивает левый главный бронх, а в воротах лёгкого располагается над ним. Соответственно двум долям левого лёгкого левая легочная артерия делится на две ветви.

Одна из них распадается на сегментарные ветви в пределах верхней доли, вторая — базальная часть — своими ветвями кровоснабжает сегменты нижней доли левого лёгкого.

В верхней доле левого лёгкого различают следующие ветви: верхушечную (r. apicalis), восходящую и нисходящую передние (rr. anteriores ascendens et descendens), заднюю (r. posterior), язычковую (r. lingularis) и, наконец, верхушечную (верхнюю) ветвь нижней доли [r.

apicalis (superior) lobi inferioris]. Все перечисленные ветви, кроме последней, следуют в сегменты верхней доли левого лёгкого (верхушечный, задний, передний, а также верхний и нижний язычковые).

Последняя из ветвей (верхушечная), как и в правом лёгком, следует в нижнюю долю левого лёгкого к его верхушечному (верхнему) сегменту.

Вторая долевая ветвь — базальная часть, pars basalis — делится на 4 базальные сегментарные ветви: медиальную, латеральную, переднюю и заднюю (rr. basales medialis, lateralis, anterior et posterior), которые разветвляются в медиальном, латеральном, переднем и заднем базальных сегментах нижней доли левого лёгкого.

В ткани лёгкого (под плеврой и в области дыхательных бронхиол) мелкие ветви легочной артерии и бронхиальных ветвей грудной части аорты образуют системы межартериальных анастомозов. Они являются единственным местом в сосудистой системе, в котором возможно движение крови по короткому пути из большого круга кровообращения непосредственно в малый круг.

Легочные вены

Из капилляров лёгкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в конечном итоге формируют в каждом лёгком по две легочные вены.

Из двух правых легочных вен больший диаметр имеет верхняя, так как по ней оттекает кровь от двух долей правого лёгкого (верхней и средней). Из двух левых легочных вен, однако, больший диаметр имеет нижняя вена. В воротах правого и левого лёгкого легочные вены занимают их нижнюю часть.

В корне правого лёгкого позади и сверху расположен главный правый бронх, кпереди и книзу от него — правая легочная артерия. У левого лёгкого сверху находится легочная артерия, кзади и книзу от нее — левый главный бронх.

Легочные вены правого лёгкого находятся ниже одноименной артерии, следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены. Обе левые легочные вены, которые несколько короче правых, располагаются под левым главным бронхом и направляются к сердцу в поперечном направлении.

Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают раздельными отверстиями в левое предсердие (их конечные отделы покрыты эпикардом).

Правая верхняя легочная вена, v. pulmonalis superior dextra, собирает кровь не только от верхней, но и от средней доли правого лёгкого. От верхней доли правого лёгкого кровь оттекает по трем её ветвям (притокам), верхушечной, передней и задней.

Каждая из них в свою очередь формируется из слияния двух частей: верхушечная ветвь, r. apicalis, — из внутрисегментарной (pars intrasegmentalis) и подсегментарной (межсегментарной) [pars infrasegmentalis (intersegmentalis)]; передняя ветвь, r.

anterior, — из внутрисегментарной (pars intrasegmentalis) и подсегментарной (межсегментарной) [pars infrasegmentalis (intersegmentalis)] и, наконец, задняя ветвь, r. posterior, — из поддолевой (pars infralobaris) и внутридолевой (межсегментарной) [pars intralobaris (intersegmentalis)].

От средней доли правого лёгкого отток крови происходит по ветви средней доли (r. lobi medii), сливающейся из двух частей, — латеральной (pars lateralis) и медиальной (pars medialis).

Правая нижняя легочная вена, v. pulmonalis inferior dextra, собирает кровь из 5 сегментов нижней доли правого лёгкого [верхушечного (верхнего) и базальных — медиального, латерального, переднего и заднего]. От первого из них кровь оттекает по верхушечной (верхней) ветви [r.

apicalis (superior)], которая образуется в результате слияния двух частей — внутрисегментарной (pars intrasegmentalis) и подсегментарной [межсегментарной (pars infrasegmentalis) intersegmentalis]. От всех базальных сегментов кровь оттекает по общей базальной вене (v.

basalis communis), формирующейся из двух притоков — верхней и нижней базальной вен (vv. basales superior et inferior), причем в верхнюю базальную вену впадает передняя базальная ветвь (r.

basalts anterior), которая сливается из днгух частей — внутри-сегментарной (pars intrasegmentalis) и подсегментарной (межсегментарной) [pars infrasegmentalis (intersegmentalis)]. Общая базальная вена, сливаясь с верхушечной (верхней) ветвью нижней доли, формирует правую нижнюю легочную вену.

Левая верхняя легочная вена, v.

pulmonalis superior sinistra, которая собирает кровь из верхней доли левого лёгкого (ее верхушечного, заднего и переднего, а также верхнего и нижнего язычковых сегментов), имеет три ветви (притока) — задневерхушечную, переднюю и язычковую.

Каждая из них образуется из слияния двух частей: задневерхушечная ветвь, г.

apicoposterior, — из внутрисегментарной (pars intrasegmentalis) и подсегментарной (межсегментарной) [pars infrasegmentalis (intersegmentalis)]; передняя ветвь, ramus anterior, — из внутрисегментарной (pars intersegmentalis) и подсегментарной (межсегментарной) [pars infrasegmentalis (intersegmentalis)] и язычковая ветвь, ramus lingularis, — из верхней (pars superior) и нижней (pars inferior) частей.

Левая нижняя легочная вена, v. pulmonalis inferior sinistra, — более крупная, чем одноименная правая вена, выносит кровь от нижней доли левого лёгкого. От верхушечного (верхнего) сегмента нижней доли левого лёгкого отходит верхушечная (верхняя) ветвь, r.

apicalis (superior), которая образуется из слияния двух частей — внутрисегментарной (pars intrasegmentalis) и подсегментарной (межсегментарной) [pars infrasegmentalis (intersegmentalis)]. От всех базальных сегментов нижней доли левого лёгкого, как и в правом лёгком, кровь оттекает по общей базальной вене (v. basalis communis).

Она образуется из слияния верхней и нижней базальных вен (vv. basales superior et inferior). В верхнюю из них впадает передняя базальная ветвь (r.

basalis anterior), которая в свою очередь сливается из двух частей — внутрисегментарной (межсегментарной) [pars intrasegmentalis (intersegmentalis)] и подсегментарной (межсегментарной) [pars infrasegmentalis (intersegmentalis)]. В результате слияния верхушечной (верхней) ветви и общей базальной вены формируется левая нижняя легочная вена.

Круги кровообращения. Большой, малый круг кровообращения

Сердце является центральным органом кровообращения . Оно представляет собой полый мышечный орган, состоящий из двух половин: левой — артериальной и правой — венозной. Каждая половина состоит из сообщающихся между собой предсердия и желудочка сердца.

Центральным органом кровообращения является сердце . Оно представляет собой полый мышечный орган, состоящий из двух половин: левой — артериальной и правой — венозной. Каждая половина состоит из сообщающихся между собой предсердия и желудочка сердца.

Венозная кровь по венам поступает в правое предсердие и далее в правый желудочек сердца, из последнего в легочный ствол, откуда по легочным артериям следует в правое и левое легкое. Здесь ветви легочных артерий разветвляются до мельчайших сосудов — капилляров.

В легких венозная кровь насыщается кислородом, становится артериальной и по четырем легочным венам направляется в левое предсердие, далее поступает в левый желудочек сердца.

Из левого желудочка сердца кровь поступает в самую крупную артериальную магистраль — аорту и по ее ветвям, распадающимся в тканях организма до капилляров, разносится по всему телу.

Отдав кислород тканям и приняв из них двуокись углерода, кровь становится венозной. Капилляры, вновь соединяясь между собой, образуют вены.

Все вены тела соединяются в два крупных ствола — верхнюю полую вену и нижнюю полую вену. В верхнюю полую вену собирается кровь из областей и органов головы и шеи, верхних конечностей и некоторых участков стенок туловища. Нижняя полая вена наполняется кровью от нижних конечностей, стенок и органов тазовой и брюшной полостей.

Большой круг кровообращения видео

Обе полые вены приносят кровь в правое предсердие, куда поступает также венозная кровь из самого сердца. Так замыкается круг кровообращения. Этот путь крови разделяется на малый и большой круг кровообращения.

Малый круг кровообращения видео

Малый круг кровообращения (легочный) начинается от правого желудочка сердца легочным стволом, включает разветвления легочного ствола до капиллярной сети легких и легочные вены, впадающие в левое предсердие.

Большой круг кровообращения (телесный) начинается от левого желудочка сердца аортой, включает все ее ветви, капиллярную сеть и вены органов и тканей всего тела и заканчивается в правом предсердии.

Следовательно, кровообращение совершается по двум связанным между собой кругам кровообращения.