- Ср биохимия как наука, вода

- Биохимия как наука.

- Биохимия -наука, изучающая состав, строение и превращение биомолекул (белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины).

- Задача биохимии — идентификация основных закономерностей биохимических процессов, выяснение взаимосвязи между структурой и функциями биомолекул, участвующих в реакциях клеточного метаболизма, а также выяснение вопроса о происхождении жизни.

- Предмет изучения— химический состав живых организмов, химические процессы , обеспечивающие их существование.

- Классификация науки биохимия:

- Ø биохимия человека

- Ø биохимия животных

- Ø биохимия растений

- Ø биохимия микроорганизмов

- Ø биохимия вирусов

- 2. По направлению изучения:

- Ø статическая – изучает химический состав и свойства исследуемого объекта

- Ø динамическая (метаболическая)– обмен веществ и энергии

- Ø функциональная – изучает химические основы физиологической деятельности организма в целом, органа, ткани, клетки, взаимосвязь меду химическими превращениями веществ в организме и их функциями

- 3. По объектам исследования:

- Ø медицинская биохимия

- Ø фармацевтическая биохимия

- Ø биохимия почв

- Ø биохимическая экология

- Ø биохимическая фармакология

- Краткая история биохимии.

Как самостоятельная научная дисциплина, биохимия оформилась во второй половине 19 века. В 1728 гДжиакомо-БартоломеоБеккари впервые выделил белки. В 1828 г. Ф. Вёлер впервые синтезировал мочевину, открыв тем самым эпоху органического синтеза.

В 1838 г началось интенсивное изучение белка. Жерар Мюдер сформулировал теорию протеина. В 1839 г Ю. Либих установил, что в состав пищи входят белки, жиры и углеводы. В 1845 г. Г. Кольбе синтезировал уксусную кислоту. В 1854 г М. Бертло синтезировал жиры. В 1861 г А. М.

Бутлеров синтезировал углеводы.

- Разделы современной биохимии.

- В зависимости от объекта или направления исследований современная биохимия распадается на несколько разделов:

- Общая биохимия рассматривает закономерности строения, содержания и преобразования в процессе жизнедеятельности организмов химических соединений.

- Биоорганическая химия выясняет физико-химические основы функционирования важнейших систем живой клетки.

- Бионеорганическая химия исследует структуру и функциональную активность комплексов неорганических ионов с органическими молекулами (лигандами), их участие в процессах жизнедеятельности.

- Биохимия животных изучает состав животных организмов и превращения в них веществ и энергии.

- Биохимия микроорганизмов изучает состав животных микроорганизмов и превращения в них веществ и энергии.

- Биохимия растений изучает состав растений организмов и превращения в них веществ и энергии.

- Медицинская биохимияисследует состав и превращение веществ и энергии в организме человек в норме и патологии.

- Ветеринарная биохимия изучает состав животных организмов и превращения в них веществ и энергии.

- Сравнительная биохимия сопоставляет состав и пути видоизменения веществ у организмов различных систематических групп.

- Радиационная биохимия изучает изменение состава и обмена веществ в организме при действии на него ионизирующих излучений.

- Квантовая биохимия сопоставляет свойства, функции и пути превращения в организме соединений, имеющих биологическое значение, с их электронными характеристиками.

- Космическая биохимия занимается исследованиями биохимических проблем, связанных с освоением человечеством космического пространства.

- Структура цитоплазмы

Жидкую составляющую цитоплазмы также называют цитозолем. Под световым микроскопом казалось, что клетка заполнена чем-то вроде жидкой плазмы или золя, в котором «плавают» ядро и другие органоиды. На самом деле это не так. Внутреннее пространство эукариотической клетки строго упорядочено.

Передвижение органоидов координируется при помощи специализированных транспортных систем, так называемых микротрубочек, служащих внутриклеточными «дорогами», и специальных белков динеинов и кинезинов, играющих роль «двигателей».

Отдельные белковые молекулы также не диффундируют свободно по всему внутриклеточному пространству, а направляются в необходимые компартменты при помощи специальных сигналов на их поверхности, узнаваемых транспортными системами клетки.

Цитоскелет

К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки: микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты.

Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, входят в состав жгутиков, из микротрубочек строится митотическое веретено деления. Актиновыефиламенты необходимы для поддержания формы клетки, псевдоподиальных реакций.

Роль промежуточных филаментов, по-видимому, также заключается в поддержании структуры клетки. Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Центриоли представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных (у растений центриолей нет, за исключением низших водорослей).

Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована девятью наборами микротрубочек. Количество микротрубочек в наборе может колебаться для разных организмов от 1 до 3.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район в котором группируются минус концы микротрубочек клетки.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления.

После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению. Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Центриоли, по-видимому, гомологичны базальным телам жгутиков и ресничек.

Митохондрии — особые органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ — универсального носителя энергии. Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт энзиматических систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагаетсямежмембранное пространство.

Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы. В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ.

Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Митохондрии имеют свой собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл.

В ДНК митохондрий закодированы совсем не все митохондриальные белки, большая часть генов митохондриальных белков находятся в ядерном геноме, а соответствующие им продукты синтезируются в цитоплазме, а затем транспортируются в митохондрии.

Геномы митохондрий отличаются по размерам: например геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов. Самое большое число митохондриальных генов (97) из изученных организмов имеет простейшее Reclinomonasamericana.

Рибосо́ма — важнейший немембранный органоид живой клетки, служащий для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК (мРНК).

Этот процесс называется трансляцией. Рибосомы имеют сферическую или слегка эллипсоидную форму, диаметром от 15—20 нанометров (прокариоты) до 25—30 нанометров (эукариоты), состоят из большой и малой субъединиц.

Вода.

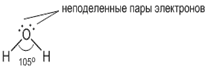

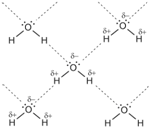

Водородные связи

представляет собой взаимодействие между двумя электроотрицательными атомами двух одинаковых, или двух разных, молекул, посредством одного атома водорода.

Водородная связь возможна за счет электростатического притяжения атома водорода, несущего положительный заряд δ+, к атому электроотрицательного элемента, несущего отрицательный заряд δ−.

Чаще всего водородная связь слабее ковалентной, однако, значительно сильнее обычного физического притяжения молекул друг к другу, наблюдаемого в твердых и жидких средах.

От межмолекулярных взаимодействий водородную связь отличает наличие свойств, обозначаемых как направленность и насыщаемость. От этого ее часто относят к одной из разновидностей ковалентной химической связи. Водородную связь можно описать, пользуясь методом молекулярных орбиталей, как трехцентровуюдвухэлектронную связь.

Молекула воды имеет следующее строение:

- РН и буферные системы.

- По определению: pH = -lg [H+]

- Для чистой воды H2O: [H+] = [OH-] = 10-7 М

- pH = -lg 10-7 = 7.0

Буферыпредставляют собой водные системы, способные препятствовать изменению их рН при .добавлении небольших количеств кислоты Н(+) или основания ОН(-). Буферная система состоит из слабой кислоты и сопряженного с ней основания.

рК- константа диссоциации.

Чистая вода очень плохо проводит электрический ток, но все же обладает измеримой электрической проводимостью, которая объясняется небольшой диссоциацией воды на ионы водорода и гидроксид-ионы:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

- Ср биохимия как наука, вода

- Биохимия как наука.

- Биохимия -наука, изучающая состав, строение и превращение биомолекул (белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины).

- Задача биохимии — идентификация основных закономерностей биохимических процессов, выяснение взаимосвязи между структурой и функциями биомолекул, участвующих в реакциях клеточного метаболизма, а также выяснение вопроса о происхождении жизни.

- Предмет изучения— химический состав живых организмов, химические процессы , обеспечивающие их существование.

- Классификация науки биохимия:

- Ø биохимия человека

- Ø биохимия животных

- Ø биохимия растений

- Ø биохимия микроорганизмов

- Ø биохимия вирусов

- 2. По направлению изучения:

- Ø статическая – изучает химический состав и свойства исследуемого объекта

- Ø динамическая (метаболическая)– обмен веществ и энергии

- Ø функциональная – изучает химические основы физиологической деятельности организма в целом, органа, ткани, клетки, взаимосвязь меду химическими превращениями веществ в организме и их функциями

- 3. По объектам исследования:

- Ø медицинская биохимия

- Ø фармацевтическая биохимия

- Ø биохимия почв

- Ø биохимическая экология

- Ø биохимическая фармакология

- Краткая история биохимии.

Как самостоятельная научная дисциплина, биохимия оформилась во второй половине 19 века. В 1728 гДжиакомо-БартоломеоБеккари впервые выделил белки. В 1828 г. Ф. Вёлер впервые синтезировал мочевину, открыв тем самым эпоху органического синтеза.

В 1838 г началось интенсивное изучение белка. Жерар Мюдер сформулировал теорию протеина. В 1839 г Ю. Либих установил, что в состав пищи входят белки, жиры и углеводы. В 1845 г. Г. Кольбе синтезировал уксусную кислоту. В 1854 г М. Бертло синтезировал жиры. В 1861 г А. М.

Бутлеров синтезировал углеводы.

- Разделы современной биохимии.

- В зависимости от объекта или направления исследований современная биохимия распадается на несколько разделов:

- Общая биохимия рассматривает закономерности строения, содержания и преобразования в процессе жизнедеятельности организмов химических соединений.

- Биоорганическая химия выясняет физико-химические основы функционирования важнейших систем живой клетки.

- Бионеорганическая химия исследует структуру и функциональную активность комплексов неорганических ионов с органическими молекулами (лигандами), их участие в процессах жизнедеятельности.

- Биохимия животных изучает состав животных организмов и превращения в них веществ и энергии.

- Биохимия микроорганизмов изучает состав животных микроорганизмов и превращения в них веществ и энергии.

- Биохимия растений изучает состав растений организмов и превращения в них веществ и энергии.

- Медицинская биохимияисследует состав и превращение веществ и энергии в организме человек в норме и патологии.

- Ветеринарная биохимия изучает состав животных организмов и превращения в них веществ и энергии.

- Сравнительная биохимия сопоставляет состав и пути видоизменения веществ у организмов различных систематических групп.

- Радиационная биохимия изучает изменение состава и обмена веществ в организме при действии на него ионизирующих излучений.

- Квантовая биохимия сопоставляет свойства, функции и пути превращения в организме соединений, имеющих биологическое значение, с их электронными характеристиками.

- Космическая биохимия занимается исследованиями биохимических проблем, связанных с освоением человечеством космического пространства.

Гмк биохимия это

Биохимический анализ крови– один из наиболее популярных методов исследования для пациентов и врачей.

Если четко знать, что показывает биохимический анализ крови из вены, можно на ранних стадиях выявлять ряд серьезных недугов, среди которых – вирусный гепатит, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Раннее выявление таких патологий дает возможность применить правильное лечение и излечить их.

Кровь на исследование медсестра набирает на протяжении нескольких минут. Каждый пациент должен понимать, что неприятных ощущений эта процедура не вызывает. Ответ на вопрос, откуда берут кровь для анализа, однозначен: из вены.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdev

Говоря о том, что такое биохимический анализ крови и что входит в него, следует учесть, что полученные результаты фактически являются своеобразным отображением общего состояния организма.

Тем не менее, пытаясь самостоятельно понять, нормальный анализ или есть определенные отклонения от нормального значения, важно понимать, что такое ЛПНП, что такое КФК (КФК — креатинфосфокиназа), понимать, что такое urea (мочевина) и др.

Общие сведения о том, анализ биохимии крови — что это такое и что можно узнать, проведя его, вы получите из этой статьи. Сколько стоит проведение такого анализа, сколько дней нужно, чтобы получить результаты, следует узнавать непосредственно в лаборатории, где пациент намеревается провести это исследование.

Возникновение и развитие биологической (физиологической) химии

Накопление большого количества сведений относительно химического состава растительных и животных организмов и химических процессов, протекающих в них, привело к необходимости систематизации и обобщений в области Б. Первой работой в этом плане был учебник Зимона (J. E. Simon) «Handbuch der angewandten medizinischen Chemie» (1842). Очевидно, именно с этого времени термин «биологическая (физиологическая) химия» утвердился в науке.

Несколько позднее (1846) вышла в свет монография Либиха «Die Tierchemie oder die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie». В России первый учебник физиологической химии был издан профессором Харьковского университета А. И. Ходневым в 1847 г. Периодическая литература по биологической (физиологической) химии регулярно начала выходить с 1873 г. в Германии.

В этом году Мали (L. R. Maly) опубликовал «Jahres-Bericht uber die Fortschritte der Tierchemie». B 1877 г. Э. Ф. Гоппе-Зейлером был основан научный журнал «Zeitschr.

fur physiologische Chemie», переименованный впоследствии в «Hoppe-Seyler’s Zeitschr. fur physiologische Chemie».

Позднее биохимические журналы начали издаваться во многих странах мира на английском, французском, русском и других языках.

Во второй половине 19 в. на медицинских факультетах многих русских и зарубежных университетов были учреждены специальные кафедры медицинской, или физиологической, химии.

В России первая кафедра медицинской химии была организована А. Я. Данилевским в 1863 г. в Казанском ун-те. В 1864 г. А. Д.

Булыгинский основал кафедру медицинской химии на медицинском ф-те Московского ун-та.

Вскоре кафедры медицинской химии, позднее переименованные в кафедры физиологической химии, возникают на медицинских факультетах других университетов. В 1892 г. начинает функционировать организованная А. Я.

Данилевским кафедра физиологической химии в Военно-медицинской (медико-хирургической) академии в Петербурге.

Однако чтение отдельных разделов курса физиологической химии проводилось там значительно раньше (1862— 1874) на кафедре химии (А. П. Бородин).

Подлинный расцвет Б. наступил в 20 в. В самом начале ого была сформулирована и экспериментально обоснована полипептидная теория строения белков (Э. Фишер, 1901 — 1902, и др.). Позднее был разработан ряд аналитических методов, в т. ч. микрометодов, позволяющих изучать аминокислотный состав минимальных количеств белка (несколько миллиграммов);

широкое распространение получил метод хроматографии (см.), впервые разработанный русским ученым М. С. Цветом (1901 — 1910), методы рентгеноструктурного анализа (см.

), «меченых атомов» (изотопной индикации), цитоспектрофотометрии, электронной микроскопии (см.).

Крупных успехов добивается препаративная белковая химия, разрабатываются эффективные методы выделения и фракционирования белков и ферментов и определения их молекулярного веса [Коэн (S. Cohen), Тизелиус (A. Tiselius), Сведберг (Т. Swedberg)].

Расшифровывается первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура многих белков (в т. ч. и ферментов) и полипептидов. Синтезируется ряд важных, обладающих биологической активностью белковых веществ.

Крупнейшие заслуги в развитии этого направления связаны с именами Л. Полинга и Кори (R. Corey) — структура полипептидных цепей белка (1951); В.

Виньо — структура и синтез окситоцина и вазопрессин (1953); Сэнгера (F. Sanger) — структура инсулина (1953); Стайна (W. Stein) и С.

Мура — расшифровка формулы рибонуклеазы, создание автомата для определения аминокислотного состава белковых гидролизатов; Перутца (М. F.

Выдающееся значение имели работы Самнера (J. Sumner), впервые доказавшего (1926) белковую природу фермента уреазы; исследования Нортропа (J. Northrop) и Кунитца (М. Kunitz) по очистке и получению кристаллических препаратов ферментов — пепсина и других (1930); В. А. Энгельгардта о наличии АТФ-азной активности у контрактильного белка мышц миозина (1939 — 1942) и т. д.

Большое число работ посвящается изучению механизма ферментативного катализа [Михаэлис и Ментен (L. Michaelis, М. L. Menten), 1913; Р. Вильштеттер, Теорелль, Кошленд (Н. Theorell, D. E. Koshland), A. E. Браунштейн и М. М. Шемякин, 1963; Штрауб (F. В. Straub) и др.], сложных мультиферментных комплексов (С. Е. Северин, Ф. Линен и др.

), роли структуры клеток в осуществлении ферментативных реакций, природы активных и аллостерических центров в молекулах ферментов (см. Ферменты), первичной структуры ферментов [В. Шорм, Анфинсен (С. В. Anfinsen), В. Н.

Орехович и др.], регуляции активности ряда ферментов гормонами (В. С. Ильин и др.). Изучаются свойства «семейств ферментов» — изоферментов [Маркерт, Каплан, Вроблевский (С. Markert, N. Kaplan, F. Wroblewski), 1960—1961].

Важным этапом в развитии Б. явилась расшифровка механизма биосинтеза белка при участии рибосом, информационной и транспортной форм рибонуклеиновых кислот [Ж. Браше, Ф. Жакоб, Моно (J. Monod), 1953—1961; А. Н. Белозерский (1959); А. С. Спирин, А. А. Баев (1957 и последующие годы)].

Блестящие работы Чаргаффа (E. Chargaff), Ж. Дейвидсона, особенно Дж. Уотсона, Ф. Крика и Уилкинса (М. Wilkins), завершаются выяснением структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (см.). Устанавливается двухспиральная структура ДНК и роль ее в передаче наследственной информации. Осуществляется синтез нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) А.

ПОДРОБНОСТИ: От чего лопаются сосуды в глазах: причины и профилактика

Впервые синтезируется один из генов и фаг фх174. Вводится понятие о молекулярных болезнях, связанных с определенными дефектами в структуре ДНК хромосомного аппарата клетки (см. Молекулярная генетика). Разрабатывается теория регуляции работы цистронов (см.), ответственных за синтез различных белков и ферментов (Жакоб, Моно), продолжается изучение механизма белкового (азотистого) обмена.

Ранее классическими исследованиями И. П. Павлова и его школы раскрываются основные физиологические и биохимические механизмы работы пищеварительных желез. Особенно плодотворным было содружество лабораторий А. Я. Данилевского и М. В. Ненцкого с лабораторией И. П. Павлова, к-рое привело к выяснению места образования мочевины (в печени). Ф.

Гопкинс и его сотр. (Англия) установили значение ранее неизвестных компонентов пищи, развив на этой основе новую концепцию заболеваний, вызываемых пищевой недостаточностью. Устанавливается существование заменимых и незаменимых аминокислот, разрабатываются нормы белка в питании. Расшифровывается промежуточный обмен аминокислот — дезаминирование, переаминирование (А. Е.

Браунштейн и М. Г. Крицман), декарбоксилирование, их взаимные превращения и особенности обмена (С. Р. Мардашев и др.). Выясняются механизмы биосинтеза мочевины (Г. Кребс), креатина и креатинина, открывается и подвергается детальному изучению группа экстрактивных азотистых веществ мышц — дипептиды карнозин, карнитин, ансерин [В. С. Гулевич, Аккерманн (D. Ackermann),

С. Е. Северин и др.]. Детальному изучению подвергаются особенности процесса азотистого обмена у растений (Д. Н. Прянишников, В. Л. Кретович и др.). Особое место заняло изучение нарушений азотистого обмена у животных и человека при белковой недостаточности (С. Я. Капланский, Ю. М. Гефтер и др.).

Осуществляется синтез пуриновых и пиримидиновых оснований, выясняются механизмы образования мочевой к-ты, детально исследуются продукты распада гемоглобина (пигменты желчи, кала и мочи), расшифровываются пути образования гема и механизм возникновения острых и врожденных форм порфирий и порфиринурий.

Выдающиеся успехи достигнуты в расшифровке структуры важнейших углеводов [А. А. Колли, Толленс, Киллиани, Хауорт (B.C.Tollens, H. Killiani, W. Haworth) и др.] и механизмов углеводного обмена. Подробно выяснено превращение углеводов в пищеварительном тракте под влиянием пищеварительных ферментов и кишечных микроорганизмов (в частности, у травоядных животных);

уточняются и расширяются работы, посвященные роли печени в углеводном обмене и поддержании концентрации сахара в крови на определенном уровне, начатые в середине прошлого века К. Бернаром и Э. Пфлюгером, расшифровываются механизмы синтеза гликогена (при участии УДФ-глюкозы) и его распада [К. Кори, Лелуар (L. F. Leloir) и др.];

создаются схемы промежуточного обмена углеводов (гликолитический, пентозный цикл, цикл Трикарбоновых кислот); выясняется характер отдельных промежуточных продуктов обмена [Я. О. Парнас, Эмбден (G. Embden), О. Мейергоф, Л. А. Иванов, С. П. Костычев, Гарден (A. Harden), Кребс, Ф. Липманн, Коэн (S. Cohen), В. А.

Выдающиеся успехи достигнуты в расшифровке структуры липидов: фосфолипидов, цереброзидов, ганглиозидов, стеринов и стеридов [Тирфельдер, А. Виндаус, А. Бутенандт, Ружичка, Рейхштейн (H. Thierfelder, A. Ruzicka, Т. Reichstein) и др.].

Трудами М. В. Ненцкого, Ф. Кноопа (1904) и Дакина (H. Dakin) создается теория β-окисления жирных кислот. Разработка современных представлений о путях окисления (при участии коэнзима А) и синтеза (при участии малонил-КоА) жирных кислот и сложных липидов связана с именами Лелуара, Линена, Липманна, Грина (D. Е. Green), Кеннеди (Е. Kennedy) и др.

Значительный прогресс достигнут при изучении механизма биологического окисления. Одна из первых теорий биологического окисления (так наз. перекисная теория) была предложена А. Н. Бахом (см. Окисление биологическое).

Позднее появилась теория, согласно к-рой различные субстраты клеточного дыхания подвергаются окислению и углерод их в конечном счете превращается в CO2 за счет кислорода не поглощаемого воздуха, а кислорода воды (В. И.

Палладии, 1908). В дальнейшем в разработку современной теории тканевого дыхания крупный вклад был внесен работами Г. Виланда, Тунберга (Т. Tunberg), Л. С. Штерн, О. Варбурга, Эйлера, Д. Кейлина (Н. Euler) и др.

Варбургу принадлежит заслуга открытия одного из коферментов дегидрогеназ — никотинамидадениндинуклеотид фосфата (НАДФ), флавинового фермента и его простетической группы, дыхательного железосодержащего фермента, получившего впоследствии название цитохромоксидазы.

Им же был предложен спектрофотометрический метод определения концентрации НАД и НАДФ (тест Варбурга), который затем лег в основу количественных методов определения целого ряда биохимических компонентов крови и тканей. Кейлин установил роль в цепи дыхательных катализаторов железосодержащих пигментов (цитохромов).

Расшифровка биохимического анализа крови

Перед тем, как сдавать кровь, нужно тщательно подготовиться к этому процессу. Тем, кто интересуется, как правильно сдать анализ, нужно учесть несколько достаточно простых требований:

- сдавать кровь нужно только натощак;

- вечером, накануне предстоящего анализа, нельзя пить крепкий кофе, чай, потреблять жирную еду, алкогольные напитки (последние лучше не пить на протяжении 2-3 дней);

- нельзя курить, по крайней мере, в течение часа до анализа;

- за сутки до сдачи анализов не стоит практиковать любые тепловые процедуры – ходить в сауну, баню, также человек не должен подвергать себя серьезным физическим нагрузкам;

- сдать лабораторные анализы нужно утром, перед проведением любых медицинских процедур;

- человек, который готовится к анализам, придя в лабораторию, должен немного успокоиться, несколько минут посидеть и отдышаться;

- негативным является ответ на вопрос, можно ли чистить зубы перед сдачей анализов: чтобы точно определить сахар в крови, утром перед проведением исследования нужно проигнорировать эту гигиеническую процедуру, а также не пить чай и кофе;

- не следует перед забором крови принимать антибиотики, гормональные лекарства, мочегонные средства и др.;

- за две недели до исследования нужно прекратить прием средств, которые влияют на липидыв крови, в частности, статины;

- если нужно сдать полный анализ повторно, это нужно делать в одно и то же время, лаборатория тоже должна быть той же самой.

ПОДРОБНОСТИ: АСТ в крови: что это, норма, повышен, понижен

Если был проведен клинический анализ крови, расшифровка показателей проводится специалистом.

Также интерпретация показателей биохимического анализа крови может проводиться с помощью специальной таблицы, в которой указаны нормальные показатели анализов у взрослых и у детей.

Если какой-либо показатель отличается от нормы, важно обратить на это внимание и проконсультироваться с врачом, который может правильно «прочитать» все полученные результаты и дать свои рекомендации. При необходимости назначается биохимия крови: расширенный профиль.

Общий белок сыворотки крови, фракции общего белка

Актуальность биохимии

Приветствую всех посетителей моего персонального сайта biokhimija.ru, посвященного биологической химии человека! Как вы поняли, здесь публикуются материалы, связанные именно с этой наукой. Целевой аудиторией сайта являются студенты медицинских вузов, но я искренне надеюсь, что любой гость найдет здесь что-то полезное для себя.

- На данном сайте представлены материалы для моих лекций по Общей биохимии.

- Вы можете взять их упрощенную версию в pdf-формате, скачав архив на странице Скачать.

- Для цельного восприятия метаболизма и понимания источников энергии в клетке будет полезна «Общая схема катаболизма» («Схема биологического окисления»).

- Также представлено пособие по Клинической биохимии, описывающее некоторые биохимические показатели организма, используемые в клинико-диагностической практике.

Что такое биохимия?

Итак, существует множество определений этого термина:

Биохимия по Большой Медицинской Энциклопедии это:

– биологическая наука, изучающая химическую природу веществ, входящих в состав живых организмов, их превращения и связь этих превращений с деятельностью органов и тканей.

Биохимия (биологическая, или физиологическая химия) по Википедии это:

– наука о химическом составе живых клеток и организмов и о химических процессах, лежащих в основе их жизнедеятельности.

Биохимия по энциклопедии Брокгауза и Ефрона это:

– греч., учение о химических процессах в живых существах.

Биохимия (биол. химия) по XuMuK.ru:

– изучает хим. состав и структуру в-в, содержащихся в живых организмах, пути и способы регуляции их метаболизма, а также энергетич. обеспечение процессов, происходящих в клетке и организме.

Однако все эти определения не дают ответ на вечный вопрос моих студентов:

Зачем врачу нужна биологическая химия?

Студентам, по их молодости, еще трудно понять значимость фундаментальных дисциплин, хочется скорее, как они выражаются, «начать изучать медицину».

Отступая от прямого ответа на поставленный вопрос, обращу внимание читателя на ту лавину знаний, которая обрушивается на студента-медика в первые три года пребывания в медицинском университете.

Часть этих знаний как бы не имеет отношения к медицине – латинский язык, химия, физика, гуманитарные дисциплины, но их задача – сформировать представление о целостности нашего мира, о его единстве и неразрывности явлений.

Еще одна группа наук – медицинские науки, это анатомия, гистология, физиология и биохимия человека, патоанатомия и патофизиология, фармакология. Их значение можно сравнить с древним представлением об устройстве мира. Анатомия, гистология, цитология – океан, без которого все остальное не имеет значения.

Биохимия, физиология и патофизиология – три кита в этом океане. Они сообщают будущему врачу о принципах функционирования организма, о химических процессах в живой материи. Их задача – проложить мосты в клинические дисциплины, дать врачу возможность понять суть процесса, вызывающего болезнь.

Все клинические дисциплины базируются на этих трех китах – биохимии, физиологии и патофизиологии. Убираем китов – и остаются только больное место и ничем необоснованные гадания о типе болезни, ее причинах и способах лечения.

Если попытаться сформулировать иначе, то все поле медицинских знаний можно поделить на три зоны:

- Зона 1. Клеточно-молекулярный и межорганный уровень жизни – этим занимается анатомия и гистология, биохимия и физиология.

- Зона 2. Процессы, порождающие болезни – здесь на первом плане патологическая анатомия и патологическая физиология.

- Зона 3. Внешние проявления болезней с их симптомами и синдромами и ликвидация этих проявлений – здесь активны клинические науки (терапия, хирургия и др.).

Многие врачи полностью находятся в третьей зоне. И что самое печальное – они даже не понимают необходимости выйти во вторую зону, не говоря уж о первой.

Без комплексных знаний биологической химии, физиологии и патофизиологии такие врачи уподобляются собаке Павлова, которую выдрессировали нажимать на кнопки при зажигании лампочки.

Они знают, что делать при симптомах, описанных в учебнике, хорошо зазубрили алгоритм действий в рамках своей узкой специализации, но оказываются в тупике, когда что-то идет не так. Потому что не знают и не понимают основ…

А «как-то не так» идет очень часто, в «чистом» виде болезней практически не бывает. В связи с этим позволю себе процитировать участника томского форума с ником Ded_pihto: «Дело в том, что … за время обучения в мединституте тебя учат лечить болезнь. А на практике сталкиваешься со всякими атипичными случаями, стертыми формами, еще какой-нибудь хренью.»

Настоящему врачу надо уметь видеть и увязывать в единое целое функционирование разных органов, как например, кишечник и нервная система, печень и кожа, кишечник и бронхи, видеть единство разных процессов, например, стеаторея и аллергия, кровоточивость и дисбактериоз. И при этом не просто увязывать, а находить причинно-следственные связи.

И только после этого врачу, вернее пациенту, может помочь фармакология – не снять симптомы, а по настоящему помочь. Но и здесь без знаний первой зоны не обойтись, ведь, как правило, лекарства действуют на биохимические процессы.

Подстегивая или замедляя их, лекарства изменяют метаболизм клеток и облегчают им задачу выздоровления. В то же время, многие препараты зачастую обладают массой побочных эффектов, список которых превосходит перечень показаний.

Нетрудно понять, что и побочные эффекты лекарств – это вмешательство в химические процессы клеток, т.е. в биохимию!

Итак, необходимость биологической химии для того, кто хочет излечивать, а не просто лечить, не подлежит сомнению. Двинемся дальше….

С уважением, Тимин Олег Алексеевич.

Читать

Annotation

В пособии представлены и систематизированы современные сведения по всем разделам биохимии. Рассматриваются основные положения статической, динамической и фундаментальной биохимии.

Приведена характеристика метаболизма белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот в норме и при некоторых патологических состояниях. Охарактеризованы особенности метаболизма в различных органах и тканях.

Изложены современные представления о молекулярных основах нарушений при ряде патологических состояний и болезней.

Предназначено для студентов медицинских вузов, биологов, врачей.

В. В. Лелевич

- Список сокращений

- Глава 1. Введение в биохимию

- Глава 2. Строение и функции белков

- Аминокислоты и их роль в организме

- Пептиды

- Уровни структурной организации белков

- Фолдинг

- Функционирование белков

Глава 3. Ферменты. Механизм действия ферментов

- Структура молекулы ферментов

- Активный центр фермента

- Механизм действия ферментов

- Молекулярные механизмы ферментативного катализа

- Специфичность действия ферментов

Глава 4. Регуляция активности ферментов. Медицинская энзимология

- Ферменты плазмы крови

- Энзимопатии

- Применение ферментов в медицине

- Глава 5. Структура и функции нуклеиновых кислот

- Структура и функции ДНК

- Организация генома человека

- Глава 6. Биосинтез нуклеиновых кислот

- Биосинтез ДНК

- Репарация ДНК

- Биосинтез РНК

- Регуляция транскрипции

- Процессинг РНК

- Обратная транскрипция

- Глава 7. Биосинтез белка

- Активация аминокислот

- Синтез белка у эукариот

- Посттрансляционные изменения белков

- Регуляция синтеза белка

- Ингибиторы матричных биосинтезов

- Использование ДНК-технологий в медицине

- Глава 8. Введение в метаболизм

- Специфические и общие пути катаболизма

- Метаболиты в норме и при патологии

- Уровни изучения обмена веществ

- Глава 9. Биологические мембраны

- Химический состав мембран.

- Липиды мембран.

- Белки мембран.

- Механизмы мембранного транспорта веществ

Глава 10. Энергетический обмен. Биологическое окисление

- Структурная организация цепи тканевого дыхания

- Окислительное фосфорилирование АТФ

- Строение АТФ-синтазы

- Нарушения энергетического обмена

- Регуляция ЦТД.

Глава 11. Типы окисления. Антиоксидантные системы

- Активные формы кислорода (свободные радикалы)

- Перекисное окисление липидов (ПОЛ)

- Антиоксидантные системы организма

- Глава 12. Биохимия гормонов

- Биороль гормонов.

- Классификация гормонов

- Рецепторы гормонов

- Механизм передачи гормональных сигналов через мембранные рецепторы

- Механизм передачи гормонального сигнала через внутриклеточные рецепторы

- Передача сигналов через рецепторы, сопряженные с ионными каналами

- Глава 13. Особенности действия гормонов

- Гормоны гипоталамуса

- Гормоны гипофиза

- Гормоны щитовидной железы

- Гормоны поджелудочной железы

- Инсулин

- Глюкагон

- Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов

- Гормоны надпочечников

- Гормоны мозгового вещества надпочечников

- Гормоны коры надпочечников (кортикостероиды)

- Глюкокортикоиды

- Минералокортикоиды

- Гормоны половых желез

- Мужские половые гормоны

- Анаболические стероиды

- Нарушение андрогенной функции

- Женские половые гомоны

- Эйкозаноиды

- Применение гормонов в медицине

- Глава 14. Биохимия питания

- Общая характеристика основных компонентов пищи

- Белки

- Углеводы

- Липиды

- Глава 15. Основы витаминологии

- Обмен витаминов

- Обеспеченность организма витаминами

- Применение витаминов в клинической практике

- Поливитаминные препараты

- Антивитамины

- Глава 16. Углеводы тканей и пищи – обмен и функции

- Переваривание углеводов

- Всасывание моносахаридов в кишечнике

- Транспорт глюкозы из крови в клетки

- Нарушения переваривания и всасывания углеводов

- Метаболизм фруктозы

- Метаболизм галактозы

- Метаболизм лактозы

- Глава 17. Пути метаболизма глюкозы

- Гликолиз

- Пентозофосфатный путь (ПФП)

- Глюконеогенез (ГНГ)

- Путь глюкуроновой кислоты

- Глава 18. Обмен гликогена

- Синтез гликогена (гликогеногенез)

- Нарушения обмена гликогена

- Глава 19. Липиды тканей, переваривание и транспорт липидов

- Липиды тканей человека.

- Липиды пищи, их переваривание и всасывание.

- Глава 20. Обмен триацилглицеролов и жирных кислот

- Регуляция синтеза триацилглицеролов

- Регуляция мобилизации триацилглицеролов

- Ожирение

- Обмен жирных кислот

- Обмен кетоновых тел

- Синтез жирных кислот

- Регуляция синтеза жирных кислот.

- Глава 21. Обмен сложных липидов

Глава 22. Метаболизм холестерола. Биохимия атеросклероза

Биохимия атеросклероза

Биохимические основы лечения атеросклероза.

Глава 23. Обмен аминокислот. Динамическое состояние белков организма

- Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте

- Всасывание аминокислот.

- Наследственные нарушения транспорта аминокислот

- Расщепление белков в тканях

- Превращение аминокислот микрофлорой кишечника

- Пути обмена аминокислот в тканях

- Трансаминирование аминокислот

- Дезаминирование аминокислот

- Окислительное дезаминирование глутамата

- Непрямое дезаминирование аминокислот

- Декарбоксилирование аминокислот

- Биогенные амины

- Пути катаболизма углеродного скелета аминокислот

- Глава 24. Образование и обезвреживание NH3 в организме

- Тканевое обезвреживание аммиака

- Общее (конечное) обезвреживание аммиака

- Вторичная (приобретенная) гипераммониемия.

- Глава 25. Метаболизм отдельных аминокислот

- Метаболизм метионина

- Метаболизм фенилаланина и тирозина

- Нарушение обмена фенилаланина и тирозина

- Глава 26. Обмен нуклеотидов

- Биосинтез пуриновых нуклеотидов

- Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- Распад нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте и тканях

- Нарушения обмена нуклеотидов

- Глава 27. Регуляция и взаимосвязь метаболизма

- Взаимосвязь метаболизма

- Глава 28. Биохимия печени

- Роль печени в углеводном обмене

- Роль печени в липидном обмене

- Роль печени в обмене аминокислот и белков

- Обезвреживающая функция печени

- Обезвреживание ксенобиотиков

- Глава 29. Водно-электролитный обмен

- Глава 30. Биохимия крови

- Общая характеристика

- Особенности метаболизма в форменных элементах крови

- Гемоглобин человека

- Обмен железа

- Характеристика белков сыворотки крови

- Патологии системы свертывания крови.

- Глава 31. Биохимия почек

- Глава 32. Особенности метаболизма в нервной ткани

- Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ)

- Обмен свободных аминокислот в головном мозге

- Нейропептиды

- Энергетический обмен в нервной ткани

- Липидный обмен в нервной ткани

- Роль медиаторов в передаче нервных импульсов

- Нейрохимические основы памяти

- Спинномозговая жидкость

- Глава 33. Биохимия мышечной ткани

- Белки мышечной ткани

- Роль ионов кальция в регуляции мышечного сокращения

- Биохимия мышечного утомления

- Глава 34. Биохимия соединительной ткани

- Коллаген.

- Эластин

- Протеогликаны и гликопротеины

В. В. Лелевич

- Биологическая химия

- Список сокращений

- АДГ – антидиуретический гормон (вазопрессин)

- АДФ – аденозиндифосфорная кислота, аденозиндифосфаты

- АКТГ – адренокортикотропный гормон

- АлАТ – аланинаминотрансфераза

- АМФ – аденозинмонофосфат

- цАМФ – циклический аденозин-3',5'-монофосфат

Биохимия учебник для вузов — е. с. северина — 2004

Предисловие

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ БЕЛКОВ

I. Строение и свойства аминокислот, входящих в состав белков. Пептидные связи, соединяющие аминокислоты в цепи

- II. Структура белков

- III. Формирование трехмерной структуры белка в клетке

- IV. Функционирование белков

- V. Особенности функционирования олигомерных белков на примете гемоглобина

- VI. Многообразие белков

- VII. Физико-химические свойства белков и методы их выделения

- VIII. Изменения белкового состава организма

- РАЗДЕЛ 2. ЭНЗИМОЛОГИЯ

- I. Общая характеристика ферментов как биологических катализаторов

- II. Классификация и номенклатура ферментов

- III. Кофакторы и коферменты

- IV. Механизм действия ферментов

- V. Основы кинетики ферментативных реакций

- VI. Ингибирование ферментативной активности

- VII. Регуляция метаболических процессов

- VIII. Энзимопатии

- IX. Применение ферментов в медицине

- РАЗДЕЛ 3. ВИТАМИНЫ

- Классификация витаминов

РАЗДЕЛ 4. БИОСИНТЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ И БЕЛКОВ (МАТРИЧНЫЕ БИОСИНТЕЗЫ). ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ

- I. Структурная организация нуклеиновых кислот

- II. Репликация

- III. Репарация

- IV. Транскрипция

- V. Биосинтез белков (трансляция)

- VI. Ингибиторы матричных биосинтезов

- VII. Регуляция экспрессии генов у про- и эукариотов

VIII. Механизмы генетической изменчивости. Полиморфизм белков. Наследственные болезни

- IX. Использование ДНК — технологий в медицине

- РАЗДЕЛ 5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

- I. Роль мембран в метаболизме и их разнообразие

- II. Белки мембран

- III. Перенос веществ через мембраны

- IV. Участие мембран в межклеточных взаимодействиях

- V. Трансмембранная передача сигнала

- РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

- I. Биологическое окисление

- II. Окислительное фосфорилирование АДФ

- III. Заключительный этап катаболизма — основной источник доноров водорода для ЦПЭ

- IV. Образование токсичных форм кислорода в ЦПЭ

- РАЗДЕЛ 7. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

- I. Строение углеводов

- II. Переваривание углеводов

- III. Механизм трансмембранного переноса глюкозы и других моносахаридов в клетки

- IV. Нарушения переваривания и всасывания углеводов

- V. Метаболизм глюкозы в клетке

- VI. Метаболизм гликогена

- VII. Регуляция метаболизма гликогена

- VIII. Катаболизм глюкозы

- IX. Ситез глюкозы в печени (глюконеогенез)

- X. Регуляция гликолиза и глюконеогенеза в печени

- XI. Регуляция содержания глюкозы в крови

- XII. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы

- XIII. Метаболизм фруктозы и галактозы

- РАЗДЕЛ 8. ОБМЕН ЛИПИДОВ

- I. Структура, классификация и свойства основных липидов организма человека

- II. Переваривание и всасывание пищевых липидов

- III. Транспорт жиров из кишечника хиломикронами

- IV. Обмен триацилглицеролов

- V. Обмен жирных кислот и кетоновых тел

- VI. Эйкозаноиды

- VII. Перекисное окисление липидов, роль в патогенезе повреждений клетки

- VIII. Обмен и функции фосфолипидов

- IX. Холестерол: функции, обмен

- РАЗДЕЛ 9. ОБМЕН И ФУНКЦИИ АМИНОКИСЛОТ

- I. Источники и пути использования аминокислот в клетках

- II. Биологическая ценность белков

- III. Переваривание белков

- IV. Катаболизм аминокислот

- V. Обмен аммиака

- VI. Пути обмена безазотистого остатка аминокислот

- VII. Биосинтез заменимых аминокислот

- VIII. Обмен отдельных аминокислот

- IX. Азотсодержащие соединения — производные аминокслот

- РАЗДЕЛ 10. ОБМЕН НУКЛЕОТИДОВ

- I. Переваривание нуклеиновых кислот пищи в желудочно-кишечном тракте

- II. Синтез пуриновых нуклеотидов

- III. Катаболизм пуриновых нуклеотидов

- IV. Нарушения обмена пуриновых нуклеотидов

- V. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- VI. Катаболизм пиримидиновых нуклеотидов

- VII. Нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов

- VIII. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов

- IX. Ферменты синтеза рибо- и дезоксирибонуклеотидов как мишени для действия противовирусных и противоопухолевых препаратов

- РАЗДЕЛ 11. ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА

- I. Основные системы регуляции метаболизма и межклеточной коммуникации

- II. Взаимодействие гормонов с рецепторами и механизы передачи гормональных сигналов в клетки

- III. Строение, биосинтез и биологическое действие гормонов

- IV. Регуляция обмена основных энергоносителей

- V. Изменения гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете

- VI. Регуляция водно-солевого обмена

- VII. Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов

- VIII. Роль гормонов в регуляции репродуктивной функции организма

- РАЗДЕЛ 12. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ

- I. Механизмы обезвреживания ксенобиотиков

- II. Биотрансформация лекарственных веществ

- III. Метаболизм этанола в печени

- РАЗДЕЛ 13. МЕТАБОЛИЗМ ГЕМА И ОБМЕН ЖЕЛЕЗА

- I. Строение и биосинтез гема

- II. Обмен железа

- III. Катаболизм гемоглобина

- IV. Диагностическое значение определения концентрации билирубина в биологических жидкостях человека

- РАЗДЕЛ 14. БИОХИМИЯ КРОВИ

- I. Метаболизм эритроцитов

- II. Особенности метаболизма фагоцитирующих клеток

- III. Свертывающая система крови

- IV. Белки плазмы крови

- РАЗДЕЛ 15. БИОХИМИЯ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА

- I. Коллаген

- II. Эластин

- III. Гликозаминогликаны и протеогликаны

- IV. Специализированные белки межклеточного матрикса

- V. Структурная организация межклеточного матрикса

- РАЗДЕЛ 16. ОНКОГЕНЕЗ

- I. Физические, химические и биологические агенты, вызывающие возникновение опухолей

- II. Характеристика опухолевых клеток

- III. Онкогены, протоонкогены и гены- супрессоры опухолей

- IV. Механизмы неопластической трансформации

- V. Теория многоступенчатого канцерогенеза на модели рака прямой кишки

- VI. Инвазия и метастазирование

- VII. Основные принципы диагностики опухолей и лечения рака

- ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ