Головной и спинной мозг человека структурированы на эпиндимальную, нейрональную и глиальную ткани. Наиболее распространена ткань, состоящая из клеток-нейронов. Работа человеческого мозга напрямую связана с биоэлектрическими сигналами. Нейрон нужен для их быстрой передачи по своей сети с помощью электрических импульсов (посмотрите видео об их работе).

Эпиндимиальная ткань локализуется в области желудочков головного мозга и отвечает за выработку спинно-мозговой жидкости. Глиальная ткань состоит из соединительных элементов. Ее основная функция — питание и защита клеток нейронов.

Поврежденные клетки-нейроны умирают и оставляют в обоих полушариях мозга пустоты, которые заполняет эта ткань. Любое возникновение нарушений проводниковой функции сразу отражаются на состоянии БАЭ (биоэлектрической активности мозга).

Кистозно-глиозные изменения ткани и их образование очень опасны. Разрастаясь, глиозно-атрофические изменения, вызывают серьезные нарушения — глиоз головного мозга.

Формы глиоза

Согласно МКБ, в зависимости от особенностей и места образования, существуют разные формы и виды глиоза головного мозга:

- диффузный — характеризуется множественными поражениями в левой или правой части мозга или по его переферии;

- волокнистый — по внешнему виду очаговый глиоз имеет форму волокон;

- маргинальный— локализация глиозных клеток в строго подоболочечной области;

- очаговый — массовая гибель нейронов в определенной области (например, больших полушарий), не поддается лечению;

- краевой (очаги глиоза на поверхности мозга) — глиальный очаг располагается на поверхности мозга;

- изоморфный — выраженный в распределении волокон в правильном порядке;

- анизоморфный — противоположность изоморфной формы, субкортиальные и другие очаги глиозной трансформиции имеют клеточную структуру и расположены хаотично (к примеру, субкортикально и паравентрикулярно);

- периваскулярный — самая распространенная форма. Его называют сосудистый глиоз, потому что клеточные повреждения локализованы по переферии сосудов;

- субэпендимальный — мелкие очажки (паравентикулярные) образовались в желудочке мозга (отек);

- резидуальный глиоз — киста возникает на месте где уже было воспаление тканей, в т.ч. образует субкортиальный участки.

Очаги глиоза в белом веществе ГМ

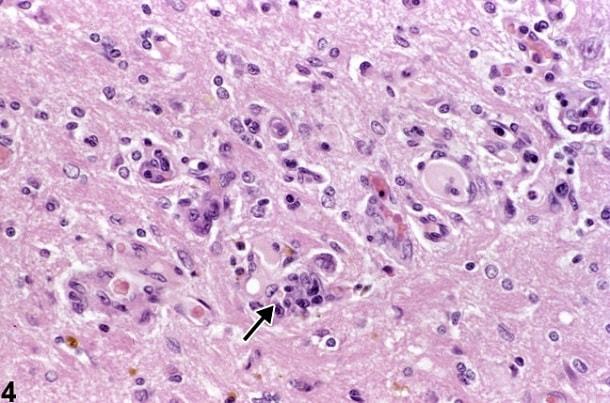

В ответ на клеточные повреждения различной степени тяжести в мозге человека вырабатываются глии. Это рубецевидная ткань, заполняющая образовавшееся свободное пространство дистрофического характера.

Глиозные клетки — своеобразный заместитель погибших нейронов, необходимый для продолжения обменных процессов. Они защищают пораженный участок (в левой или правой части) от дальнейших повреждений.

Но, чем в большем объеме в белом веществе образуются глии — тем хуже работает вся нервная система. Образуется кистозно-глиозно-атрофический участок. Это атрофированные (умершие) участки ткани головного мозга.

Глиозная трансформация делится на единичные очаги — чаще всего в связи с гипертонической болезнью, они же изоинтенсивные. Бывают и множественные, называются они гиперинтенсивными. Возможна демиелинизация — состояние, способствующее разрушению миелина в белом веществе.

Супратенториальные очаги способствуют разрастанию мелких гиперденсивных участков, которые диагностируют между мозжечком и затылочными долями гемисфер (полушарий) головного мозга. Сопровождаются рядом расстройств:

- плохая координация;

- шатает при ходьбе;

- головокружения без причин;

- ухудшается почерк.

Симптомы глиоза головного мозга

Это заболевание диагностируют случайно, четкой симптоматики при наличии подобных изменений нет. На наличие могут указывать следующие признаки:

- частые головные боли в теменной области, сопровождающиеся скачками давления, по ошибке их принимают за проявление мигрени;

- даже после отдыха чувствуется сильная усталость;

- легкое головокружение и общая слабость в теле;

- затрудненная координация движений;

- значительные ухудшения памяти;

- обострение болезней сосудистого характера;

- в редких случаях, когда пораженные очаги плохо задевают активные участки, гелиос мозга протекает бессимптомно.

Причины и последствия (осложнения) патологии

На этиологию развития влияют разные факторы. Врожденное заболевание встречается редко и практически не оставляет шансов на выживание. В других случаях, изменения возникают в связи с перенесенными заболеваниями и травмами.

Глиоз могут вызывать:

- наследственность;

- инфекция энцефалита, в том числе и подкорковый;

- менингит;

- сотрясения и другие травмы (возникает контузионный очаг);

- гипогликемия;

- травма, полученная в процессе родов;

- гипоксия;

- гипертонический криз;

- поражение центральной-нервной системы;

- пожилой возраст;

- заболевания сосудистого генеза;

- постишемический глиоз – образуется, если человек перенес ишемический инсульт.

Позднее диагностирование и несвоевременное лечение у взрослого человека может привести к осложнениям. Последствия запущения плачевны и могут повлечь инвалидность.

| Последствия/возможные осложнения | Краткое описание |

| Инсульт | Острое нарушение кровообращения мозга сосудистого характера. |

| Эпилепсия | Приступ с судорогами, характерный внезапными их появлениями. |

| Рассеянный склероз | Поражение нервных волокон в гиподенсной зоне головного и спинного мозга (возможно в результате ишемии). Приводит к атрофическим изменениям и нарушениям функций памяти, интеллекта и др. |

| Гипертонический криз | Чрезмерное повышение артериального давления, может привести к отеку мозга справа или слева (в т.ч. в таламусе). |

| Эпиритинальный глиоз | Растягивается сетчатка глаза и происходит искажение или потеря зрения. |

| Паралич | Отсутствие двигательных функций, частичное или полное. |

| Онкология | Злокачественная опухоль на тканях головного мозга (глиосаркома). |

| Эндометриоз | Поражение эндомитриоидными очагами мозга. |

| Деменция | Слабоумие, сопровождаемое утратой приобретенных навыков и знаний, со временем — полная дегенерация. |

Первентикулярный глиоз головного мозга также опасен, но дистрофические изменения ткани локализуются в желудочках.

Сколько живут взрослые — полностью зависит от скорости диагностирования болезни и начала ее лечения.

Разрастание нейроглии и поражение сосудов

Сосудистые заболевания ЦНС часто приводят к инвалидности и летальному исходу. Для нормального функционирования головному мозгу требуется много энергии. Она доставляется путем кровотока, с помощью четырех артерий.

Затруднение их работы может означать наличие заболевания у пациента. Со временем недомогание перерастает в полноценную болезнь, связанную с хронической недостаточностью мозгового кровообращения.

Хронический атеросклероз и артериальная гиппертония — самые распространенные причины возникновения сосудистых заболеваний.

Лейкоареоз диагностируется у пациентов с тяжелыми формами сосудистого генеза. Картина проявления заключается в снижении плотности нервных тканей и головных болей в височной области.

Микроангиопатия

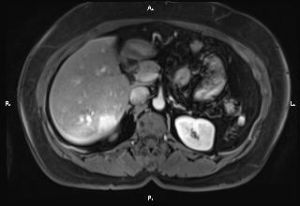

Что это такое? Патология кровеносных сосудов, вызванная их повреждением. Заболевание развивается вследствие перенесенных заболеваний печени, онкологии, сахарного диабета и т. д.

Микроангиопатия с наличием очагов глиоза проявляется повреждением мелких кровеносных сосудов, нарушениями в процессах свертываемости крови. Сопутствует болезни почечная недостаточность, пурпура (подкожные излияния).

Делится болезнь на четыре типа:

- церебральную;

- лентикулостриарную;

- диабетическую;

- гипертоническую.

Клиническая картина микроагиопатии:

- жжение и боль в ногах;

- раздражение;

- желудочное и носовое кровотечение;

- мозолистые и сухие стопы.

Также характерны симптомы — отхаркивание кровью, снижение резкости зрения, головная боль в области лобных долей и наличие кровяных сгустков в моче.

Диагностика недуга

При наличии подозрения на глиозные изменения головного мозга и неравномерные расширения субаахноидального пространства с вероятностью дисциркуляторного характера не затягивайте поход в больницу.

В первую очередь, обратитесь к специалистам клиники — врачу терапевту и невропатологу, который поможет определить вазогенные очаги в белом веществе.

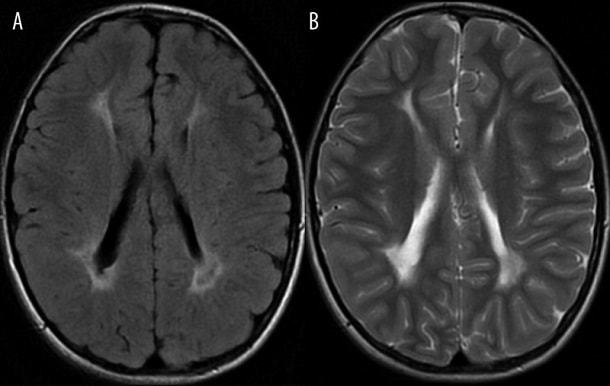

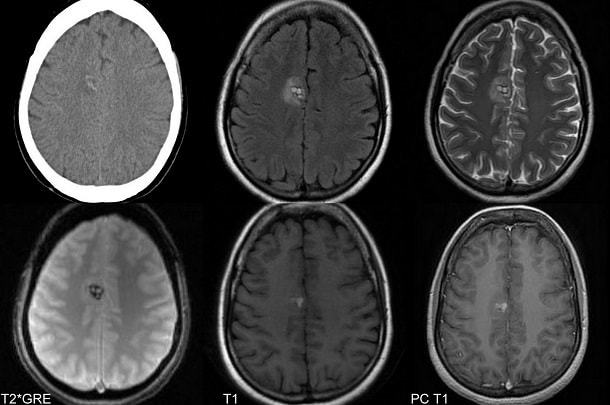

После опроса, доктор выдаст направление на МРТ или проведение КТ-диагностики или триплексного сканирования сосудов. Специалист должен исключить наличие глиобластомы.

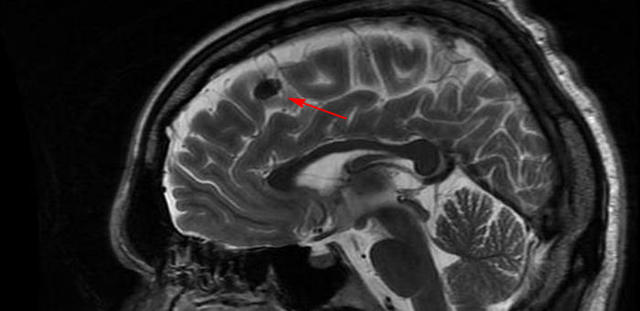

- Магнитно-резонансная томография.

- Компьютерная томография

Данные, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии, помогут специалисту увидеть даже микроочаги повреждений. МРТ определит причину возникновения зоны глиоза, степень очага, количество, размер и расположение (например, субкортиальное). Определит опухоль при ее наличии (рак).

КТ используется врачами для диагностики глиоза. Томограф опасен своим рентгеновским облучением и может навредить здоровью пациента. Еще одна причина редкого использования компьютерной томографии — не достаточно информативные данные, полученные в результате исследования. МР картина наиболее точна.

Какое лечение выбрать?

Как только был диагностирован глиоз, лечить его нужно незамедлительно. Не стоит надеяться, что заболевание пройдет само собой. При тяжелых формах возможен летальный исход.

Основной метод лечения заболевания — медикаментозный. В случае сильной угрозы жизни пациента проводится операция. Хирургическое вмешательство используется как крайняя мера и его проведение опасно.

При незначительной степени поражения возможно лечение народными средствами.

Определить степень повреждения обязан врач. Самостоятельно этого не делайте. Понадобится принимать ноотропные препараты:

- Ноотропил;

- Пантогам;

- Семакс;

- Ноопепт;

- Фенотропил.

Лекарства для сосудистой терапии:

- Стугерон;

- Кавинтон;

- Сермион;

- Трентал.

Традиционные методы

Как вылечить глиоз ученые не знают. Еще не изобрели препараты, способные избавить человека от этой болезни, восстановить пораженные участки мозга невозможно.

Чтобы не допустить образования новых глий, лечение должно быть направлено на устранение причины способствующей появлению немногочисленных или множественных очагов (в т.ч. перифокальный).

В зависимости от заключения, врач назначит комплекс препаратов, в т.ч. глиозомид.

При сосудистой патологии назначают медикаменты для восстановления функции нормального кровотока по периферии мозга. Если повреждения получены вследствие инфекции — антибактериальные и противовирусные лекарства. При необходимости назначают препараты для улучшения функционирования мозга, снижения уровня давления и витамин B.

Народная медицина

Чем лечить глиоз? На ранней стадии развития болезни, основную терапию можно дополнить народными методами, направленными на борьбу с фактором, вызвавшим изменения.

Для улучшения кровоснабжения и стабилизации его работы применяют травы. В продаже имеются готовые сборы. Применяется специальная диета для повышения обмена веществ.

Торможение прогрессирования и профилактика глиоза

При правильном лечении причины возникновения заболевания — очаги в белом веществе, остановят свой рост. Отзывы выздоровевших говорят о том, что восстановление здоровья занимает от пары месяцев до нескольких лет — в зависимости от сложности каждого конкретного случая. Часто прогноз в жизни 30 лет.

Общее оздоровление организма служит профилактикой возникновения участков глиоза:

- откажитесь от чрезмерного употребления алкоголя, кофе;

- своевременно лечите вирусные и бактериальные инфекции, не затягивая до возникновения осложнений;

- чаще бывайте на свежем воздухе и совершайте пешие прогулки.

Пусть вашим лозунгом будет «Меньше стресса — больше сна». Бытует мнение, что фактором, ускоряющим рост пораженных участков мозга, является употребление сильно жирной пищи. Для профилактики глиоза откажитесь от жиров в пользу злаков, фруктов, овощей и постного мяса.

Диагноз глиоз головного мозга — очаги патологии, лечение и последствия

Глиозом головного мозга называется процесс, запускаемый в тканях мозга в ответ на различные клеточные повреждения.

Глиозом головного мозга называется процесс, запускаемый в тканях мозга в ответ на различные клеточные повреждения.- Для заполнения образовавшихся пустот в области пораженных клеток (нейронов) в организме вырабатываются глиальные клетки, выполняющие функции нейронов и защищающие здоровые ткани от повреждения.

- Нейроны находятся в тесной взаимосвязи с глиальные элементами, которые являются опорой для всех клеток, составляющих ткань мозга, и выступают в роли «заместителей» погибших импульсных клеток.

- Благодаря подобной замене даже после перенесенных инфекционных заболеваний и травм обменные процессы продолжаются.

- Области скопления отмерших нейронов, заполненные особыми клеточными структурами, и называются глиозом.

- Чем больше появляется глиозных клеток, заменяющих нейроны, тем хуже начинает функционировать нервная система, несмотря на их «заместительную» активность.

Виды глиоза

В зависимости от самого характера разрастания и области локализации очаги глиоза можно разделить на следующие виды:

- анизоморфный – разрастающиеся глиальные волокна имеют хаотичное расположение;

- волокнистый – глиальные волокна обладают более выраженными признаками, чем клеточные составляющие;

- диффузный – поражение обширной области не только головного, но и спинного мозга;

- изоморфный – клетки глии обладают свойствами относительно правильного расположения;

- аргинальный – патологический процесс локализуются в подоболочечных мозговых областях;

- периваскулярный – глиальные волокна окружают склерозированные сосуды;

- субэпендимальный – формирование «заместительных» клеток происходит в подэпендимной области головного мозга.

Недоразвитость речи или алалия у детей — сложное и непредсказуемое отклонение, которое требует своевременного вмешательства.Заболевание нервной системы, которое не до конца изучено астено невротический синдром требует понимания и особого отношения к каждому пациенту. Только в таком случае возможно полное излечение от болезни.

Недоразвитость речи или алалия у детей — сложное и непредсказуемое отклонение, которое требует своевременного вмешательства.Заболевание нервной системы, которое не до конца изучено астено невротический синдром требует понимания и особого отношения к каждому пациенту. Только в таком случае возможно полное излечение от болезни.

Очаги глиоза в головном мозге

Очаги глиоза представляют собой своеобразный шрам, который имеет свойство расширяться в области повреждения.

Величина глиозных очагов представляет собой конкретное значение, которое легко рассчитать при помощи клеток ЦНС и клеток глии на 1 ед. объема.

Из этого следует, что количественные показатели подобных разрастаний являются величиной, которая прямо пропорциональна объему заживленных повреждений в области мягких тканей.

Множественные очаги глиоза головного мозга представляют собой не что иное, как патологические разрастания глиозных клеток, замещающих поврежденные  нейроны. Подобные шрамовидные образования являются следствием перенесенных заболеваний.

нейроны. Подобные шрамовидные образования являются следствием перенесенных заболеваний.

- Глиоз головного мозга представляет собой не самостоятельное заболевание, а патологические изменения, произошедшие в организме вследствие гибели нейронов (клеток, передающих импульсы нервной системы) в белом и сером веществе.

- Подобный патологический процесс чаще всего определяется случайно при проведении обследования, потому как клинические проявления произошедших изменений в организме могут отсутствовать.

- Специалисты из области микробиологии и эпидемиологии поделились фактом, который заключается в том, что при добавлении к глиальным клеткам сыворотки крови пожилых людей отмечается их бурное размножение.

- Обусловлено это влиянием процессов старения на нейроны, которые впоследствии заменяются на глии, что приводит к образованию в головном мозге губчатых структур.

- Именно эти изменения и становятся причиной появления таких старческих проблем, как ухудшение координации движений, памяти и замедленности реакций.

- Существует предположение, что именно глии и являются причиной гибели нейронов, выделяя неопределенное до сих пор вещество.

Подобные изменения в организме и приводят к возникновению процессов старения. Данный факт научно не доказан, но был продемонстрирован в лабораторных условиях.

Причины глиоза головного мозга

- Глиоз мозга представляет собой заболевание, причиной появления которого можно считать наследственные патологии жирового обмена, приводящие к поражению ЦНС.

- Встречается подобная причина развития болезни не чаще чем в 25% случаев при аутосомно-рецессивном типе наследования.

- Появление очагов глиоза происходит также вследствие следующих перенесенных заболеваний:

Гибель нейронов может произойти также вследствие родовых травм, когда у ребенка на протяжении некоторого времени фиксируется кислородное голодание.

В первые месяцы жизни данная патология не влияет на развитие новорожденного.

Регресс появляется только к 4 или 6 месяцу жизни ребенка, выражаясь в виде нарушений психического и физического развития: потери слуха и зрения, потери глотательного рефлекса, появления судорог, атрофирования мышц и развития паралича. Дети с глиозом не живут более 2-4 лет.

Глиоз головного мозга может не иметь клинических проявлений. К наиболее характерным проявлениям болезни можно отнести:

- перепады давления;

- постоянные головные боли;

- проявления болезней ЦНС.

Диагностика

Для того чтобы поставить подобное заключение проводится магнитно-резонансная томография, которая позволяет получить полную информацию о размерах очагов, области их локализации и количества.

МРТ дает вполне четкие ответы о давности появления очагов глиоза, что многократно упрощает поиск причин заболевания. Но для получения более точных результатов, касающихся причин появления патологического процесса следует пройти полное комплексное обследование у врача невропатолога.

Лечебные процедуры

Лечение глиоза головного мозга невозможно, потому как является не самостоятельной болезнью, а следствием появления разнообразных патологических процессов в организме.

При диагностировании глиозных очагов эффективность лечебных мероприятий направлена исключительно на устранение причин их возникновения, что позволяет уменьшить вероятность распространения глий на здоровые клетки головного мозга.

Специфического лечения не существует и при наличии наследственного заболевания жировых обменных процессов в области головного мозга. Во время беременности глиоз у плода можно установить только на 18-20 неделе по результатам исследования амниотической жидкости.

Наличие данного заболевания у будущего ребенка является показателем для прерывания беременности.

Последствия и осложнения

Среди наиболее частых последствий глиоза головного мозга можно отметить:

- энцефалиты мозга;

- нарушение кровообращения в тканях и внутренних органах;

- рассеянный склероз;

- гипертонические кризы.

Профилактика

Для предотвращения разрастания патологических клеток рекомендуется принимать следующие профилактические меры:

- отказ от жирной пищи;

- обеспечение большего количества углеводов;

- употребление в пищу продуктов, питающих клетки мозга;

- ведение здорового образа жизни;

- регулярное плановое обследование у врача.

Глиоз представляет собой достаточно серьезную патологию, поэтому рекомендуется начинать бороться с недугом как можно раньше, искореняя причины его развития.

Именно профилактические мероприятия и помогают приостановить течение патологических клеточных процессов, наносящих непоправимый урон всему организму.

Читайте ещё

Субкортикальный очаг головного мозга

Когда нейроны, составляющие нервную ткань, повреждаются, на их месте образуются клетки глии.

Глиозные изменения – это такой процесс, протекающий в головном мозге, который характеризуется увеличением количества клеток глии, что при расширении масштабов замещения приводит к ухудшению функционирования ЦНС. Чем больше глиозных очагов в мозговом веществе, тем хуже головной мозг выполняет свои функции.

Нарушения чаще связаны с ухудшением передачи нервных импульсов, при помощи которых нервная система управляет органами и системами организма. Пролиферация глиальных клеток чаще протекает в виде диффузного распространения астроцитов.

В ходе разрастания участков, состоящих из клеток глии, появляются такие признаки патологии, как нарушение двигательной координации, ухудшение памяти, замедленность движений и реакции.

Глиозная трансформация головного мозга в зависимости от вида первичной патологии протекает с характерными особенностями.

При сахарном диабете наблюдается масштабная инфильтрация макрофагов и гипертрофия (патологическое увеличение размеров) астроцитов. Глиозные изменения у больных наркоманией сопровождаются увеличением числа олигодендроцитов дренажных форм. При рассеянном склерозе выявляется гипертрофия астроцитов и изменение глиальной формулы (астроциты – 46%, олигодендроциты – 40%, другие клетки – 14%).

В норме глиальная формула выглядит так: астроциты – 8,5%, олигодендроциты – 85%, другие клетки – 7,5%. При эпилепсии наблюдается уменьшение количества олигодендроцитов на 20% и микроглиоцитов на 6%.

Глиальные клетки являются самыми многочисленными и активными компонентами мозговой ткани. Они сохраняют способность делиться на протяжении всей жизни.

Благодаря высокой активности клетки глии незамедлительно реагируют на любые изменения условий функционирования мозга.

Среднее количество клеток в 1 мм2 мозговой ткани различается в зависимости от месторасположения участка. К примеру, в теменной доле количество клеток в 2 раза больше, чем в лобном отделе.

При диагнозе рассеянный склероз количество клеток глии на участках, не затронутых процессом демиелинизации, может увеличиваться примерно в 3 раза.

У больных наркоманией доля глиальных клеток возрастает примерно в 2 раза.

При дисциркуляторной энцефалопатии этот показатель увеличивается незначительно. Очаги глиоза возникают как реакция нейроглии на повреждение нервной ткани или изменение условий функционирования мозга. Митотическая активность глиоцитов повышается в ответ на развитие патологических процессов в тканях ЦНС.

Причина неполного соответствия функций кроется в недоразвитости глиальных клеток, которые, не достигнув зрелости и нормального уровня функционирования, подвергаются апоптозу (регулируемый процесс клеточной гибели).

Наиболее ярко подобные явления наблюдаются при рассеянном склерозе.

Для человека опасен не сам процесс глиальных трансформаций, сколько его масштабы и незавершенность, связанная с прерыванием нормального развития глиоцитов.

Причины и признаки патологии

Нервная ткань обеспечивается интенсивным кровоснабжением, особенностью перфузии в головном мозге, являются перемычки между сосудами. При экстренном кислородном голодании, циркуляция крови восстанавливается за счет другого сосуда.

Нейроны уязвимы даже к кратковременному отсутствию питания, гибель клеток приводит к необратимым процессам головного мозга – нарушаются двигательные возможности и интеллект.

С возрастом сосуды становятся менее эластичные и хрупкие. Частой причиной поражения коры головного мозга, являются сопутствующие заболевания сосудистой системы.

Причины ведущие к поражению:

- Артериальная гипертензия;

- Атеросклероз сосудов;

- Гипергомоцистеинемия (высокие показатели гомоцистеина в крови);

- Нарушения обмена веществ;

- Воспалительные заболевания оболочек мозга (лептоменингит, пахименингит, арахноидит);

- Амлоидная ангиопатия (в артериях откладывается амлоид);

- Рассеянный склероз;

- Повреждение коры головного мозга (травмы);

- ВИЧ – инфекция;

- Нарушение кровообращения (инсульт, инфаркт, дистрофические изменения);

- Дисциркуляторные изменения (нарушение циркуляции крови в сосудах черепа, а так же в спинномозговом отделе);

- Последствия ишемии.

Ткани мозга получают питание из каротидных и вертебробазилярных бассейнов, соединенных между собой в велизиев круг. При нарушениях или анатомически не развитых сосудах, нет возможности компенсировать гипоксию, восстановив ток крови через анастомоз (соединение с другим сосудом), что приводит к очаговому поражению мозга сосудистого характера.

Симптомы при поражениях клеток мозга в начальной стадии не имеют яркой клинической картины, что приводит к дальнейшему разрушению пучков аксонов (белое вещество).

Клинические признаки:

- Спазмы мышц;

- Повышенное АД;

- Головокружение;

- Психические расстройства;

- Эпилептические приступы;

- Мигрени;

- Нарушение речи;

- Снижение памяти;

- Паралич.

Наследственная предрасположенность считается одной из главных (25% случаев) причин развития глиоза. Возникновение глиозных изменений связано с такими заболеваниями, затрагивающими ткани головного мозга:

- Рассеянный и туберкулезный склероз.

- Энцефалиты и энцефалопатии разной этиологии.

- Кислородное голодание (гипоксия).

- Эпилептический статус.

- Артериальная гипертензия, протекающая в хронической форме.

- Сахарный диабет и другие нарушения обмена веществ.

- Употребление наркотических средств.

- Нейроинфекции, протекающие в острой и хронической форме.

- Цереброваскулярные патологии.

- Нейродегенеративные процессы.

- Почечная недостаточность, протекающая в хронической форме.

- Факоматозы (наследственные, хронические заболевания, характеризующиеся поражением ЦНС, кожи, органов зрения и других систем организма).

Некоторые врачи проводят аналогию. Если повреждаются кожные покровы человека, на них образуются шрамы. Подобные «рубцы» возникают в нервной ткани после повреждения и частичной гибели нейронов.

Процесс не происходит спонтанно, он всегда является следствием первичной патологии.

Самая распространенная причина – ухудшение кровотока в кровеносной системе, снабжающей мозг, связанное с повреждением сосудистой стенки, сужением просвета или нарушением нейрогуморальной регуляции.

Глиозные изменения в интракраниальных структурах головы у взрослых обнаруживаются после перенесенных инфарктов мозга, инсультов, после появления очагов внутримозгового кровоизлияния.

Подобные трансформации нервной ткани выявляются после нейрохирургического вмешательства и отравления вредными веществами (угарный газ, соли тяжелых металлов, наркотические вещества).

Глиозные очаги образуются вокруг опухолевых новообразований.

Причины глиозных изменений

Очаги глиоза, возникающие в белом веществе головного мозга – это такие образования, которые свидетельствуют о перенесенных заболеваниях нервной ткани, что предполагает ее предшествующее повреждение с последующим замещением клетками глии. Патологический процесс может носить диффузный (распространенный, охватывающий большую область) и очаговый характер. В общей структуре ткани могут преобладать астроциты или олигодендроциты. В зависимости от характера течения выделяют виды:

- Слабовыраженный (до 1700 клеток в мм2).

- Умеренно-выраженный (до 2000 клеток в мм2).

- Сильно-выраженный (больше 2000 клеток в мм2).

Для периваскулярного глиоза характерно расположение глиальной ткани вокруг суженных сосудов с выраженными склеротическими изменениями. Повреждения мозговых структур сосудистого характера чаще связаны с хронической артериальной гипертензией, атеросклеротическими поражениями, тромбозом сосудов, пролегающих в мозге. В зависимости от локализации процесса выделяют:

- Маргинальную форму. В подоболочечных отделах мозга.

- Субэпендимарную форму. В зоне под эпендимой.

- Паравентрикулярную форму. В области желудочковой системы.

Субкортикальные очаги располагаются в подкорковых отделах.

Перивентрикулярный глиоз – это такая форма патологии, которая характеризуется увеличением количества недозрелых олигодендроцитов, что провоцирует уменьшение плотности белого вещества, составляющего головной мозг.

Перивентрикулярный глиоз сопровождается дисмиелинизацией и атрофией мозгового вещества, находящегося в зоне желудочков. В зависимости от структурного, морфологического строения новой глиозной ткани выделяют:

- Анизоморфную форму. Хаотичное расположение глиальных волокон.

- Волокнистую форму. Четко выраженные волокна преобладают над отдельными клеточными элементами.

- Изоморфную форму. Правильное, равномерное расположение глиальных волокон.

Единичные супратенториальные участки глиоза сосудистого генеза – это такие очаги глиозной ткани, которые располагаются над наметом мозжечка, что определяет симптоматику (преимущественно двигательные нарушения – расстройство тонкой моторики, невозможность совершать плавные, размеренные произвольные движения).

Термин «перифокальный» указывает на локализацию процесса вокруг очага первичной патологии. Перифокальный глиоз – замещение нормальной ткани вокруг пораженного участка, в зоне по его периферии.

Причины разрушения нормальной ткани могут быть связаны с образованием опухоли, процессами ишемии, атрофии, некроза и другими деструктивными, дистрофическими изменениями.

Мультифокальный – означает многоочаговый процесс.

Формы патологического процесса

В зависимости от повреждений, вызванные нарушениями в работе сосудов и доставке питательных веществ к мозговым тканям, выделяют:

- Дисциркуляторный характер повреждений;

- Очаговые изменения вещества головного мозга дистрофического характера.

К группе риска относятся не только возрастные пациенты. Патологический процесс в мозговых структурах встречается и при сопутствующих заболеваниях не связанных с сосудистой системой:

- Возраст старше 50 лет;

- Нарушение обмена веществ (ожирение);

- Гипертензия;

- Малоподвижный образ жизни (явления застоя в сосудистом русле);

- Злоупотребление алкоголем и табаком;

- Атеросклероз;

- Сахарный диабет;

- Вегетососудистая дистония;

- Остеохондроз;

- Нарушение сердечного ритма (брадикардия, тахикардия);

- Ревматоидный артрит.

Дисциркуляторная форма патологического процесса — медленное развитие поражения сосудистого генеза, имеет хроническое течение. Начальная стадия не приводит к значительным сбоям в нервной системе и ощущается как переутомление или депрессия, диагностировать развивающуюся патологию крайне сложно.

Разрастание вазогенных очагов поражения приводит к отмиранию ткани и выражается неустойчивостью психики и появлению головных болей. Обширный некроз тканей приводит к необратимым изменениям, человек становится недееспособен (нарушена двигательная активность и интеллектуальные способности).

Нехватка клеточного питания приводит к очаговым изменениям головного мозга дистрофического характера, зона повреждения может быть единичной или иметь обширную площадь.

Некротические участки могут быть в виде единичных вкраплений или иметь множественные очаги с мертвой тканью. Патологические изменения имеют генетическую предрасположенность и проявляют себя при наличии неблагоприятных факторов.

Причины:

- Черепно-мозговые травмы;

- Новообразования (опухоли, кисты);

- Последствия дегенеративных изменений (рубцы на мозговой ткани после травмы);

- Остеохондроз шейного отдела;

- Аневризма сосудов.

Проявление симптомов происходит уже при тяжелой форме болезни и обширном очаге некроза. Начальная стадия выражается депрессивным состоянием, которое не купируется антидепрессантами.

Поражение лобной и височной доли мозга выражается в снижении памяти и концентрации внимания. Прогрессирующий процесс приводит к дегенеративным изменениям (не узнает предметы, нарушена речь).

Присоединяются демиелинизирующие нарушения, выражающиеся в нарушении опорно-двигательной системы (шатающаяся походка, нарушение координации). Развитие парезов различной интенсивности (тремор рук, головы, отсутствие мимики на лице), приводят к дисфагии (невозможность приема пища из-за нарушения глотания).

Кистозно–глиозные изменения головного мозга: что это такое?

Чтобы разобраться, почему образуются глиозные изменения головного мозга, опасны ли они, и что это такое, нужно понять, что это не самостоятельное заболевание, а следствие некротических процессов, протекающих в нейронах. Мозговые клетки относятся к самым уязвимым структурам человеческого организма и восстановлению не подлежат.

Когда здоровые ткани мозга разрушаются, то происходит их замещение нейроглиальными (глиальными) клетками, задача которых заключается в защите мозга от инфицирования и дальнейшего разрушения. Если нейроны погибают в большом количестве, то глии покрывают объемные участки мозговых структур, мешая нормальной работе нервной системы.

Виды глиоза

Разрастание глиальной ткани могут спровоцировать травмы и некоторые заболевания. Вместо поврежденных нейронов формируются рубцовые ткани. В зависимости от расположения и степени поражения глиоз классифицируют на:

- Анизоморфный, при котором патологические клетки имеют хаотичное размещение.

- Волокнистый, хорошо диагностируемый глиоз, с ярко выраженным формированием нейроглиальных клеток.

- Диффузный, охватывающий большую часть мозга и распространяющийся до спинального отдела.

- Периваскулярный, возникающий при развитии атеросклеротических изменений сосудов головного мозга. При этом место погибших от гипоксии клеток занимают глии, опутывающие поврежденные сосуды.

- Перивентрикулярный, локализующийся в желудочках мозга.

- Субэпендимальный, характеризующийся разрастанием патологических волокон под эпендимиальным слоем.

Величина шрамовидных очагов, сформированных глиями, связана с величиной заживленных повреждений в тканях. Единичные очаги образуются у многих больных, особенно у людей, страдающих высоким кровяным давлением.

Множественные очаги в белом веществе головного мозга встречаются у пациентов при диффузном виде глиоза, когда нарушения в работе нервной системы выражаются ярко и зачастую проявляются тяжелыми симптомами.

Современной медицине под силу вовремя диагностировать глиоз головного мозга и остановить процесс патологического распространения нейроглиальных клеток. Но повернуть болезненное состояние назад и восстановить утраченные функции клеток мозга невозможно.

Причины недуга

Даже самые обычные заболевания могут вызвать глиозные изменения головного мозга. Чем сильнее разрушение коснется нервных волокон, тем обширнее будет сформирован глиозный очаг.

Вызывают образование глиоза:

- Эписиндром.

- Гипертоническая болезнь.

- Рассеянный склероз.

- Сахарный диабет.

- Гипоксия.

- Нарушение кровообращения.

- Анемия.

- Энцефалопатия.

- Отек мозга.

Причины появления глиоза могут крыться и в:

- Наследственности.

- Родовых травмах.

- Преклонном возрасте.

- Чрезмерном потреблении легких углеводов и жирных продуктов.

Глиозные очаги могут быть единичными в случае отмирания нейронов, происходящего в процессе старения. В этом случае специалисты при помощи медикаментов стараются помочь пациенту не утратить жизненно важные функции нервной системы.

Есть мнение, что именно глии, заполняющие межнейронные пространства и отвечающие за защитные, обменные и транспортные функции, в определенный момент начинают выделять вещество, уничтожающее нейроны.

Такие изменения в организме и становятся главной причиной старения.

Кроме этого ученые считают, что глиоз может развиться в результате травмы мозга, чрезмерном употреблении больших доз алкоголя, приеме наркотиков, которые способствуют постепенному отмиранию нейронов.

Симптомы глиоза

О наличии единичных очагов в белом веществе головного мозга человек может не подозревать очень долго. Обычно патологию выявляют случайно, когда проходят обследование по другому поводу.

Такую ситуацию пускать на самотек нельзя, так как нужно узнать причину основного заболевания и постараться ее устранить.

Если этого не сделать, то впоследствии появятся и другие очаги глиальных повреждений.

При этом проявления глиоза будут выражены ярче. Это:

- Скачки кровяного давления.

- Приступы головокружения.

- Частичная утрата слуха или зрения.

- Интенсивные головные боли.

- Психоэмоциональные нарушения.

- Бессонница.

- Параличи, парезы.

- Нарушение устойчивости, координации движений.

У новорожденных с глиозными изменениями отмечается:

- Угасание общей активности.

- Вялая реакция на раздражители.

- Присоединение признаков гидроцефалии.

- Мышечный гипертонус или гипотонус.

Диагностика

Глиозные очаги в головном мозге можно выявить благодаря магнитно резонансной и компьютерной томографии. Специалист сможет увидеть участки глиоза, определить в какой доле мозга они находятся, и насколько сильно разрослись. Для установления истинной причины заболевания врачи иногда применяют и другие методы диагностики (например, электроэнцефалограмму, рентген).

В случае патологических процессов в организме методы МРТ и КТ помогут установить:

- Где именно расположены очаги глиоза в головном мозге (в левой, правой или лобной части).

- Причины развития глиоза головного мозга.

- Наличие дополнительных отклонений: гидроцефалия, гематомы или другие болезни, угрожающие жизни пациента.

Если такой процесс вызвало поражение сосудов мозга, то в расшифровке обязательно будет сказано, что появление очагов (множественных или единичных) обусловлено генезом сосудистого характера. Тогда врач сможет назначить соответствующую терапию и направить пациента на физиопроцедуры.

Электроэнцефалограмма помогает отследить биохимические процессы в нейронах и своевременно выявить развитие глиоза.

Лечение глиоза

Не существует специальных лекарств, вакцин, диет или каких-либо других методов, обеспечивающих успешное лечение глиоза головного мозга. Клетки нейроглии появляются вследствие развития другого заболевания, поражающего мозг. Поэтому важно найти его и устранить.

Если основной причиной гибели нервной ткани является процесс старения, то необходимо выполнить ряд профилактических мероприятий, тормозящих дальнейшее развитие глиоза головного мозга. Из медикаментов используют:

- Лекарства, улучшающие работу мозга.

- Средства, нормализующие процесс кровообращения.

- Витамины группы B.

При гипертонии назначаются лекарства, снижающие кровяное давление.

Последствия и осложнения

Разрушение тканей мозга нельзя назвать патологией, никак не влияющей на состояние пациента. Такой диагноз требует грамотного подхода и немедленной врачебной помощи. Многое зависит от степени поражения, распространенности глиоза, а также от самого заболевания:

- Прогрессирующий глиально-кистозный очаг в белом веществе головного мозга вызывает тяжелые последствия: проблемы с речью и памятью, снижение интеллектуальных способностей, нарушение устойчивости, психоэмоциональные отклонения.

- При хронических изменениях дистрофического генеза, вызванного сахарным диабетом, атеросклерозом, алкоголизмом, гипертензией, с хаотичным разрастанием глиозных очагов, у пациентов наблюдают сильные скачки кровяного давления, тошноту, головокружения, неврологические приступы.

- Изменения после травм, требующих хирургического вмешательства и долгого процесса восстановления, чреваты развитием судорожного синдрома, нарушением памяти, речи, парезами лица и конечностей.

Если глиоз обнаружен у новорожденного, и был вызван длительной гипоксией или родовой травмой, то в подавляющем большинстве случаев прогнозы даются неутешительные. Такие малыши редко выживают, хотя недуг практически не дает о себе знать в первое время.

Ухудшение наступает к концу первого года грудничка, выражаясь психофизическими отклонениями: утратой глотательного рефлекса, атрофией мышц, потерей слуха и зрения. Детский глиоз намного страшнее взрослого.

Средняя продолжительность жизни больных детей 2-4 года.

Если патологию удается выявить на плановом УЗИ в период вынашивания (обычно это можно сделать только на 24-28 неделе), женщинам рекомендуется искусственное прерывание беременности.

Профилактика

Так как к поражению нейронов в основном приводят болезни сосудов, то профилактические мероприятия направлены на исключение возможности их развития. Специалисты рекомендуют:

- Укреплять нервную систему, закаляться, заниматься спортом. Не обязательно ходить в спортзал и изнурять себя двухчасовыми тренировками. Достаточно регулярно выполнять гимнастические упражнения, поддерживающие организм в тонусе.

- Избегать переутомления, стрессов и недосыпания.

- Наладить режим труда и отдыха. Продолжительность сна должна быть не меньше 8 часов в сутки.

- Категорически отказаться от пагубных привычек.

- Беременным регулярно посещать врача и проводить назначенную им диагностику.

- Стараться питаться правильно: не увлекаться фаст-фудом, копчеными колбасами, маринадами, жареными и жирными блюдами. Обогатить рацион фруктами, злаками, кисломолочными продуктами, овощами, зеленью. Диетологи рекомендуют употреблять пищу в вареном, тушеном, запеченном виде. Питание должно быть дробным (по 5-6 маленьких порций в день).

Можно обратить внимание на различные народные средства, отвары, настои, улучшающие кровообращение и нормализующие работу мозговых клеток.

Пить лекарства необходимо курсами один-два раза в год в качестве профилактической терапии. Между курсами необходимо делать двухнедельный перерыв. Отлично себя зарекомендовали препараты Гинкго Билоба.

Но применять их нужно после консультации с врачом, чтобы избежать обострения хронических заболеваний.

Глиоз, признаки и лечение которого связывают с основной болезнью, вызвавшей его, является серьезной проблемой. Поэтому начинать с ним бороться нужно как можно раньше, не дожидаясь его явного проявления. Именно профилактические меры способны приостановить рост очагов, сохранить здоровыми клетки мозга и предотвратить раннее старение организма.