Содержание:

Патология сосудистой системы глаза является одной из ведущих причин слабовидения, слепоты и инвалидности по зрению у людей различных возрастных групп. В последние годы отмечается рост ишемических заболеваний глаз, что связано с распространением атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета.Классификации ишемии глаза в настоящее время не существует. Имеется тесная взаимосвязь между поражением различных звеньев системы кровообращения и механизмами развития ишемии. В связи с этим ишемические заболевания глаза отличает полиэтиологичность, разнообразие клинической картины и отсутствие единого патогенеза.В значительной степени клиническая картина ишемического поражения заднего отрезка глаза обусловлена особенностями кровоснабжения зрительного нерва и сетчатки.Ишемические процессы в глазу разделяют на острые и хронические. Острая ишемия заднего отрезка глаза проявляется нарушениями кровообращения в центральной артерии (ЦАС) или центральной вене (ЦВС) сетчатки, передней или задней ишемической нейропатией, а также острой токсической нейропатией. Острая ишемия может быть следствием уже имеющейся хронической ишемии глаза (диабетическая или гипертоническая ангиоретино-патии, дегенеративные изменения сетчатки, стенозы сонной и глазничной артерии, височный артериит). В основе ишемии лежат общие ангиоспастические заболевания, травмы глаза или головы. Описаны случаи развития ишемических нейропатий и нарушения кровообращения в ЦАС, ЦВС и их ветвях на фоне гипотонии приема некоторых лекарственных препаратов и после хирургических вмешательств, когда предрасполагающими факторами риска являлись анемия, микроэмболизация, нарушения свертывающей и противосвертывающей системы крови.Острые нарушения кровообращения в сетчатке и зрительном нерве практически всегда приводят или к частичной потере зрения, или к слепоте. Прогноз всегда серьезный, но не безнадежный. Иногда под влиянием лечения может наступить улучшение или стабилизация процесса. Часто требуются повторные курсы лечения. Нередко ишемический оптиковаскулярный синдром является предвестником ишемических коронарных или церебральных приступов и поэтому требует тщательного продолжительного лечения не только заболевания глаза, но и сопутствующих заболеваний.Окклюзия ЦАС (ОЦАС) и ее ветвей может быть обусловлена спазмом, эмболией или тромбозом сосуда. Спазм ЦАС и ее ветвей проявляется вегетососудистыми расстройствами, а у лиц пожилого возраста — органическими изменениями сосудистой стенки в связи с гипертонической болезнью, атеросклерозом и др. Системные заболевания у пациентов с ОЦАС рапределяются следующим образом: гипертоническая болезнь — 25%, височный артериит -3%, ревматические пороки сердца — 7%, атеросклеротические изменения сердечно-сосудистой системы — 35%. Примерно в 25% случаев причину ОЦАС установить не удается.

Патология сосудистой системы глаза является одной из ведущих причин слабовидения, слепоты и инвалидности по зрению у людей различных возрастных групп. В последние годы отмечается рост ишемических заболеваний глаз, что связано с распространением атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета.Классификации ишемии глаза в настоящее время не существует. Имеется тесная взаимосвязь между поражением различных звеньев системы кровообращения и механизмами развития ишемии. В связи с этим ишемические заболевания глаза отличает полиэтиологичность, разнообразие клинической картины и отсутствие единого патогенеза.В значительной степени клиническая картина ишемического поражения заднего отрезка глаза обусловлена особенностями кровоснабжения зрительного нерва и сетчатки.Ишемические процессы в глазу разделяют на острые и хронические. Острая ишемия заднего отрезка глаза проявляется нарушениями кровообращения в центральной артерии (ЦАС) или центральной вене (ЦВС) сетчатки, передней или задней ишемической нейропатией, а также острой токсической нейропатией. Острая ишемия может быть следствием уже имеющейся хронической ишемии глаза (диабетическая или гипертоническая ангиоретино-патии, дегенеративные изменения сетчатки, стенозы сонной и глазничной артерии, височный артериит). В основе ишемии лежат общие ангиоспастические заболевания, травмы глаза или головы. Описаны случаи развития ишемических нейропатий и нарушения кровообращения в ЦАС, ЦВС и их ветвях на фоне гипотонии приема некоторых лекарственных препаратов и после хирургических вмешательств, когда предрасполагающими факторами риска являлись анемия, микроэмболизация, нарушения свертывающей и противосвертывающей системы крови.Острые нарушения кровообращения в сетчатке и зрительном нерве практически всегда приводят или к частичной потере зрения, или к слепоте. Прогноз всегда серьезный, но не безнадежный. Иногда под влиянием лечения может наступить улучшение или стабилизация процесса. Часто требуются повторные курсы лечения. Нередко ишемический оптиковаскулярный синдром является предвестником ишемических коронарных или церебральных приступов и поэтому требует тщательного продолжительного лечения не только заболевания глаза, но и сопутствующих заболеваний.Окклюзия ЦАС (ОЦАС) и ее ветвей может быть обусловлена спазмом, эмболией или тромбозом сосуда. Спазм ЦАС и ее ветвей проявляется вегетососудистыми расстройствами, а у лиц пожилого возраста — органическими изменениями сосудистой стенки в связи с гипертонической болезнью, атеросклерозом и др. Системные заболевания у пациентов с ОЦАС рапределяются следующим образом: гипертоническая болезнь — 25%, височный артериит -3%, ревматические пороки сердца — 7%, атеросклеротические изменения сердечно-сосудистой системы — 35%. Примерно в 25% случаев причину ОЦАС установить не удается.

ОЦАС — преимущественно одностороннее заболевание, возраст больных колеблется от 20 до 85 лет (в среднем 55—60 лет). Чаще болеют мужчины.

Клинические признаки и симптомы

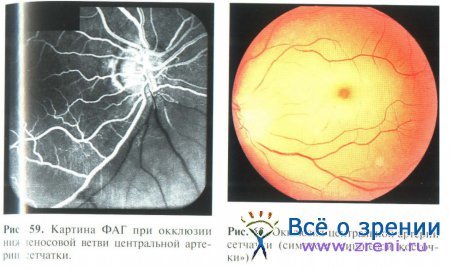

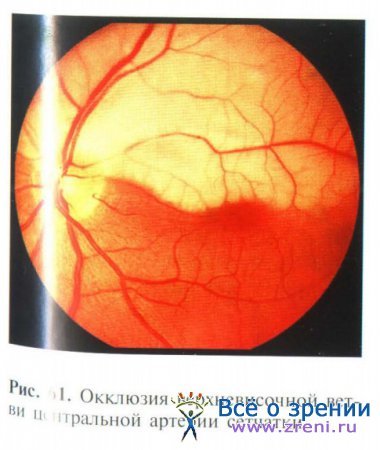

Жалобы больных характеризуются внезапным и стойким снижением зрения или секторальным выпадением полей зрения. Кратковременная слепота до развития полной картины ОЦАС отмечается примерно в 10—15% случаев.Острота зрения снижается значительно: слепота наблюдается примерно в 10% случаев, счет пальцев у лица — в 50%, острота зрения 0,1—0,2 — в 20%. При поражении одной из ветвей ЦАС острота зрения может сохраняться, но в поле зрения выявляются дефекты.Эмболия ЦАС и ее ветвей чаще наблюдается у молодых людей с эндокринными и септическими заболеваниями, острыми инфекциями, ревматизмом, травмами.При офтальмоскопии глазного дна в типичных случаях наблюдаются серо-белое диффузное помутнение сетчатки, сужение всех или отдельных веточек ЦАС (рис. 59). В области центральной ямки определяется участок ярко-красной гиперемии на фоне общего побледнения сетчатки — симптом «вишневой косточки» (рис. 60). Последнее объясняется истончением сетчатки в этом месте и просвечиванием ярко-красной сосудистой оболочки. Диск зрительного нерва в начале заболевания сохраняет розовую окраску, затем постепенно бледнеет, что обусловлено развитием его атрофии.В ряде случаев характерная офтальмоскопическая картина отсутствует: зона отека сетчатки может локализоваться только парамакулярно или в виде отдельных участков (рис. 61).

Последнее объясняется истончением сетчатки в этом месте и просвечиванием ярко-красной сосудистой оболочки. Диск зрительного нерва в начале заболевания сохраняет розовую окраску, затем постепенно бледнеет, что обусловлено развитием его атрофии.В ряде случаев характерная офтальмоскопическая картина отсутствует: зона отека сетчатки может локализоваться только парамакулярно или в виде отдельных участков (рис. 61). Артерии в таких случаях сужены незначительно. Это соответствует небольшой степени окклюзии. При наличии дополнительной цилиоретинальной артерии может отсутствовать симптом «вишневой косточки», что обычно обеспечивает достаточно высокую остроту зрения за счет сохранности центрального зрения.Прогноз при эмболии ЦАС пессимистический. При спазме у молодых людей зрение может вернуться почти полностью, у пожилых людей прогноз значительно хуже.При закупорке одной из ветвей ЦАС зрение снижается только частично, наблюдается выпадение соответствующего участка поля зрения.

Артерии в таких случаях сужены незначительно. Это соответствует небольшой степени окклюзии. При наличии дополнительной цилиоретинальной артерии может отсутствовать симптом «вишневой косточки», что обычно обеспечивает достаточно высокую остроту зрения за счет сохранности центрального зрения.Прогноз при эмболии ЦАС пессимистический. При спазме у молодых людей зрение может вернуться почти полностью, у пожилых людей прогноз значительно хуже.При закупорке одной из ветвей ЦАС зрение снижается только частично, наблюдается выпадение соответствующего участка поля зрения.

Клинические рекомендации

Лечение острой непроходимости ЦАС и ее ветвей заключается в немедленном применении общих и местных сосудорасширяющих средств: под язык таблетку нитроглицерина; вдыхание амил-нитрита (2-3 капли на ватке); ретробульбарно 0,5 мл 0,1% раствора атропина, 0,3—0,5 мл 15% раствора ксантинола никотината; внутривенно 10 мл 2,4% раствора эуфиллина; внутривенно или внутримышечно 1—2 мл раствора папаверина или 15% раствор ксантинола никотината.При тромбозе ЦАС показана антикоагулянтная терапия под контролем свертываемости крови и протромбинового времени: ретробульбарно фибринолизин с гепарином (5—10 тыс. ЕД), подкожно гепарин по 5—10 тыс. ЕД 4—6 раз в день, затем антикоагулянты непрямого действия — финилин по 0,03 мг 3—4 р/сут в первые дни, затем 1 р/сут.Дополнительно показана антисклеротическая и витаминотерапия (метионин, мисклерон, витамины А, В6, В12 и С).

Клинические признаки и симптомы

При тромбозе ствола ЦВС зрение нарушается так же внезапно, как и при окклюзии ЦАС, но полной потери его обычно не бывает.В стадии претромбоза на глазном дне появляется венозный застой: вены темные, расширенные, извитые, четко выражен симптом артериовенозного перекреста.

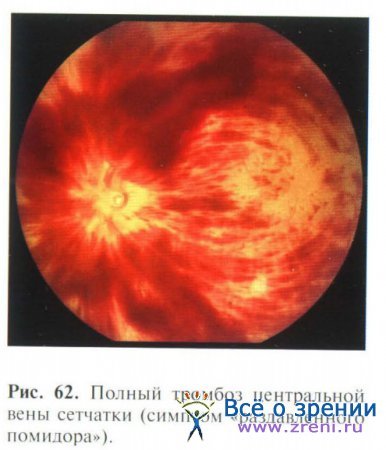

Затем при начинающемся тромбозе по ходу вен появляется транссудативный отек ткани, на периферии вдоль вен имеются точечные кровоизлияния. В дальнейшем при формировании полного тромбоза ЦВС артерии становятся резко суженными, вены расширены, извиты, темные.

Отмечаются множественные кровоизлияния, расположенные в слое нервных волокон и имеющие штрихообразную форму (синдром «раздавленного помидора»), резко выражен отек диска зрительного нерва (рис. 62). При тромбозе одной из ветвей ЦВС описанные изменения локализуются в участке сетчатки, расположенном к периферии от тромба.В дальнейшем в процессе рассасывания крови в сетчатке появляются дегенеративные очажки, развивается вторичная атрофия диска зрительного нерва. В результате лечения может частично восстановиться центральное и периферическое зрение.После полного тромбоза ЦВС часто появляются новообразованные сосуды, которые обусловливают появление рецидивирующих кровоизлияний, иногда гемофтальма. Возможно развитие вторичной глаукомы, дегенерации сетчатки, пролиферативных изменений, атрофии зрительного нерва.

При тромбозе одной из ветвей ЦВС описанные изменения локализуются в участке сетчатки, расположенном к периферии от тромба.В дальнейшем в процессе рассасывания крови в сетчатке появляются дегенеративные очажки, развивается вторичная атрофия диска зрительного нерва. В результате лечения может частично восстановиться центральное и периферическое зрение.После полного тромбоза ЦВС часто появляются новообразованные сосуды, которые обусловливают появление рецидивирующих кровоизлияний, иногда гемофтальма. Возможно развитие вторичной глаукомы, дегенерации сетчатки, пролиферативных изменений, атрофии зрительного нерва.

- Клинические рекомендации

- Этиология

- Клинические признаки и симптомы

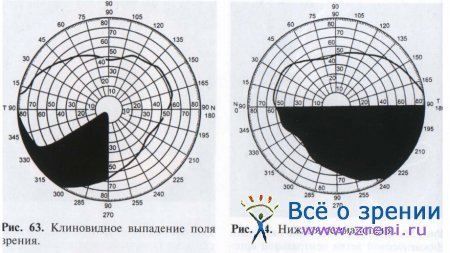

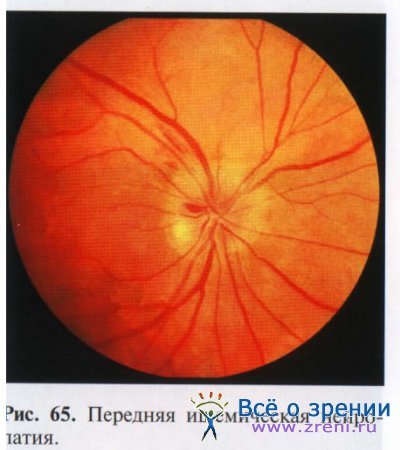

Поскольку тромбоз ЦВС часто сочетается с гипертонической болезнью, необходимо снизить артериальное давление (клофелин, ка-потен в таблетках, дибазол, папаверин внутривенно). Обязательны мочегонные препараты (диакарб, лазикс) с целью уменьшения отека сетчатки. Инстилляции 2% раствора пилокарпина или 0,5% раствора арутимола (или 0,005% ксалатана), способствуя снижению ВГД, уменьшают экстравазальное давление на сосуды глаза. Парабульбар-но вводят гепарин (5—10 тыс. ЕД) и раствор дексаметазона (0,5-1 мл), внутривенно — кавинтон, трентал, реополиглюкин, подкожно — гепарин под контролем времени свертывания крови. В последующем применяют антикоагулянты непрямого действия (фенилин, нео-дикумарин), ангиопротекторы (дицинон, продектин), витамины группы В, С и Е, антисклеротические препараты. В поздние сроки (через 2—3 мес) проводят лазеркоагуляцию пораженных сосудов и веточек ЦВС.Ишемические нейропатии относятся к полиэтиологическим заболеваниям.Основными являются три патогенетических фактора: нарушения общей гемодинамики, локальные изменения в стенках сосудов и коагуляционные и липопротеидные сдвиги в крови.Первый фактор обычно обусловлен гипертонической болезнью, гипотонией, атеросклерозом, диабетом, окклюзирующими заболеваниями крупных сосудов, болезнями крови.Из локальных изменений наибольшее значение имеют атероматоз сосудов, нарушения эндотелия сосудов. Все перечисленное обуславливает необходимость проведения патогенетической терапии.Передняя ишемическая нейропатия (ПИН) — острое нарушение кровообращения в интрабульбарном отделе зрительного нерва. Заболевание имеет полиэтиологическую природу, являясь глазным симптомом различных системных заболеваний.У 1/3 больных причиной ПИН является гипертоническая болезнь, у 18—20% — генерализованный атеросклероз (сердечно-сосудистые, церебральные изменения, атеросклероз сосудов, питающих зрительный нерв и сетчатку); примерно у 5% больных причиной ПИН могут быть сахарный диабет, системная гипотония, ревматизм, височный артериит. Редко этиология ПИН связана с заболеваниями крови (хронический лейкоз), эндокринной патологией (тиреотоксикоз), с хирургическими вмешательствами (осложнения после наркоза или экстракции катаракты).Возраст больных, страдающих ПИН, колеблется от 30 до 85 лет. Считается, что в патогенезе ПИН ведущее значение имеет нарушение кровообращения в сосудах передней трети зрительного нерва, что обусловлено особенностями его анатомии, так как именно в этом месте зрительный нерв имеет наименьший диаметр (около 1,5—1,6 мм), а его питание обеспечивается только возвратными веточками от сетчатой оболочки и мелкими артериолами от сосудистой оболочки и задних цилиарных артерий.Чаще заболевание имеет односторонний характер, но у 1/3 больных могут поражаться оба глаза. Возможно поражение второго глаза через некоторое время (от нескольких дней до нескольких лет), в среднем через 2—5 лет. Нередки сочетания ПИН с другими сосудистыми поражениями: окклюзией ЦАС, задней ишемической нейропатией и др.Большое значение для развития ПИН имеет дисбаланс между внутрисосудистым и внутриглазным давлением. При определенном падении перфузионного давления в системе задних цилиарных артерий формируется сначала частичная, а затем выраженная ишемия преламинарной, ламинарной и ретроламинарной частей зрительного нерва.Обычно для ПИН характерно острое начало заболевания после сна, подъема тяжестей, при гипотонии. При тотальном поражении зрительного нерва острота зрения снижается до сотых долей или даже до слепоты, при частичном поражении отмечаются характерные клиновидные скотомы (рис. 63). Это объясняется секторальным характером кровоснабжения зрительного нерва. Иногда клиновидные выпадения могут сливаться, образуя квадратное или половинчатое выпадение (гемианопсии; рис. 64). Чаще выпадения локализуются в нижней половине поля зрения, но могут наблюдаться в носовой или височной половине поля зрения, в зоне Бьеррума или формируется концентрическое сужение поля зрения. При офтальмоскопии виден бледный отечный диск зрительного нерва, вены широкие, темные, извитые. На диске или в перипапиллярной зоне наблюдаются мелкие кровоизлияния. Отмечаются про-миненция диска и кровоизлияния по ходу мелких вен (рис. 65).

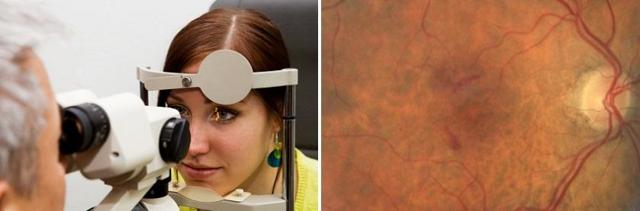

При офтальмоскопии виден бледный отечный диск зрительного нерва, вены широкие, темные, извитые. На диске или в перипапиллярной зоне наблюдаются мелкие кровоизлияния. Отмечаются про-миненция диска и кровоизлияния по ходу мелких вен (рис. 65).  При тяжелом течении геморрагические проявления менее выражены и наблюдается экссудат на поверхности диска зрительного нерва. Продолжительность острого периода 4—6 нед, затем отек уменьшается, кровоизлияния рассасываются и возникает атрофия зрительного нерва различной степени выраженности.Редко наряду с острой картиной ПИН наблюдаются изменения в переднем отделе глаза (десцеметит, преципитаты на роговице, выпот в передней камере, секторальная атрофия радужки и др.), что трактуется как ишемия переднего сегмента глаза или ишемическая окулопатия.Постановка диагноза острой ПИН достаточно сложна и базируется на комплексной оценке общего состояния больного, анамнестических данных, результатах офтальмоскопии, периметрии, флюоресцентной ангиографии. Имеют значение результаты доп-плерографии крупных сосудов (сонных артерий, позвоночных).Задняя ишемическая нейропатия (ЗИН) встречается значительно реже, чем ПИН. Острые ишемические нарушения развиваются по ходу зрительного нерва за глазным яблоком, в интраорбитальном отделе.

При тяжелом течении геморрагические проявления менее выражены и наблюдается экссудат на поверхности диска зрительного нерва. Продолжительность острого периода 4—6 нед, затем отек уменьшается, кровоизлияния рассасываются и возникает атрофия зрительного нерва различной степени выраженности.Редко наряду с острой картиной ПИН наблюдаются изменения в переднем отделе глаза (десцеметит, преципитаты на роговице, выпот в передней камере, секторальная атрофия радужки и др.), что трактуется как ишемия переднего сегмента глаза или ишемическая окулопатия.Постановка диагноза острой ПИН достаточно сложна и базируется на комплексной оценке общего состояния больного, анамнестических данных, результатах офтальмоскопии, периметрии, флюоресцентной ангиографии. Имеют значение результаты доп-плерографии крупных сосудов (сонных артерий, позвоночных).Задняя ишемическая нейропатия (ЗИН) встречается значительно реже, чем ПИН. Острые ишемические нарушения развиваются по ходу зрительного нерва за глазным яблоком, в интраорбитальном отделе.

- Этиология, клинические признаки и симптомы

- Клинические рекомендации

- Клинические признаки и симптомы

- Клинические рекомендации

Этиология и клиническое течение ЗИН сходны с таковыми ПИН, однако правильная диагностика затруднительна, т.к. в остром периоде отсутствуют изменения на глазном дне. Диск зрительного нерва обычного цвета, с четкими границами. Через 4—6 нед от начала заболевания выявляется деколорация диска и начинается формирование атрофии зрительного нерва. Ретинальные сосудистые изменения соответствуют таковым при гипертонической болезни и атеросклерозе.Дефекты в поле зрения при ЗИН весьма разнообразны: концентрическое сужение поля зрения, секторальные выпадения, больше в нижненосовом отделе; парацентральные скотомы, грубые дефекты с небольшим сохранным участком в височном секторе.Чаще ЗИН поражает один глаз, но через некоторое время на другом глазу могут выявиться сосудистые нарушения в виде окклюзии НДС или ЦВС. Острота зрения обычно снижается до сотых долей, после лечения или не изменяется, или повышается на 0,1—0,2.Лечение должно быть комплексным, патогенетически ориентированным с учетом общей системной сосудистой патологии.При неотложной помощи обязательным является проведение противоотечной терапии (диакарб, лазикс, глицероаскорбат, ГКС). В последующем показаны: спазмолитические средства (трентал, кавинтон, сермион, ксантинол и др.), тромболитические препараты (фибринолизин, урокиназа, гемаза), антикоагулянты (гепарин, фенилин), витамины группы В, С и Е.Токсические нейропатии характеризуются дегенеративными поражениями зрительного нерва чаще в результате отравления метиловым спиртом или при табачно-алкогольной интоксикации. Наибольшую опасность представляет метиловый спирт. В зависимости от степени отравления, резистентности организма и наличия общих заболеваний резкое прогрессирующее падение остроты зрения наступает через различные промежутки времени (от нескольких часов до нескольких дней) от момента приема спирта.Помимо снижения остроты зрения для токсических нейропатии характерны расстройства зрачковых реакций (расширение зрачков, отсутствие реакции на свет). Обычно в начале отравления на глазном дне изменений нет, затем может развиться гиперемия диска зрительного нерва, напоминающая неврит или застойный сосок.Острота зрения в течении первых 2 нед может сохраняться, но в последующем наступает ее падение до полной или почти полной слепоты.Для острого периода отравления характерна общая интоксикация в виде головной боли, тошноты, рвоты, коматозного состояния.Первая помощь при острой нейропатии в результате отравления метиловым спиртом состоит в попытке вывести яд из организма путем промывания желудка, приеме слабительных средств. Антидотом метилового спирта является этиловый алкоголь, который вводят внутривенно капельно в виде 10% раствора из расчета 1 г на 1 кг массы тела больного. Внутрь также показан прием этилового алкоголя в количестве 50-60 г водки 3-4 раза в день. Наиболее эффективными являются гемодиализ и введение 4% раствора гидрокарбоната натрия, который устраняет типичный для метиловой интоксикации ацидоз тканей. Помимо этого, применяют симптоматические средства (сердечные препараты, гемодез, витамины группы В и С).—

Статья из книги: Неотложная офтальмология | Е.А. Егоров, А.В. Свирин, Е.Г. Рыбакова и др.

Ишемическая нейропатия зрительного нерва: симптомы, лечение

Одной из самых распространённых офтальмологических патологий, возникающих у людей в возрасте от 40 до 60 лет, считается ишемическая нейропатия зрительного нерва. Поражение возникает из-за дисфункции местного кровообращения в глазном яблоке.

Для заболевания свойственна быстрая потеря зрения и сужение угла обзора. Ишемическая нейропатия проявляется как симптом системных заболеваний, который при отсутствии терапии может спровоцировать тяжёлые необратимые осложнения.

Характер заболевания

Ишемическая нейропатия или нейрооптикопатия – основная причина развития слепоты. Патология чаще развивается у пациентов после 50 лет и преимущественно обнаруживается у представителей сильного пола. Недуг сопровождается выраженным ухудшением зрения и при отсутствии терапии может вызвать полную слепоту.

Так как поражение является осложнением других заболеваний глаз или внутренних органов, его изучением занимается не только офтальмология, но также кардиология, неврология и ревматология.

При подозрении на нейрооптикопатию назначается комплексное обследование с целью выявления общей клинической картины и определения причины поражения зрительных волокон.

Разновидности ишемической нейропатии

В международной медицине ишемическую нейропатию классифицируют на 2 формы:

- локально ограниченная;

- тотальная.

В зависимости от локализации очага поражения, заболевание может быть передним или задним. Передняя нейропатия развивается на фоне патологических изменений, вызванных сбоем циркуляции крови в интрабульбарном отделе.

Чаще всего в роли первоисточника выступают сосудистые поражения: формирование тромбов, эмболия, спазмы. Эта форма заболевания более распространена и диагностируется в 70% случаев.

Задняя нейропатия встречается не так часто и связана с нарушениями, возникающими за глазным яблоком.

Обычно нейрооптикопатия затрагивает только один глаз, поражение сразу двух глазных яблок наблюдается только в 30% случаев. В медицинской практике нередко встречались случаи, когда симптоматика переходила с одного глаза на другой.

Такой процесс диагностируется примерно у трети пациентов и практически не поддаётся прогнозированию.

При этом стоит учитывать, что ишемия может затронуть второй глаз как через пару недель после проявления первичной симптоматики, так и не давать о себе знать на протяжении долгих лет.

Причины возникновения

При нарушении кровотока нервные ткани глазного яблока не получают вещества и микроэлементы, необходимые для полноценного функционирования. В результате этого развивается атрофия зрительного нерва, что при отсутствии терапии увеличивает вероятность развития слепоты.

Чаще всего заболевание диагностируется как осложнение системных патологий, которые негативно отражаются на циркуляции крови в органах зрения. Также в роли провоцирующего фактора могут выступать местные нарушения: спазмы, формирование тромбов, склеротизация.

Основные причины развития нейрооптикопатии:

- повышенное артериальное давление;

- атеросклероз;

- сахарный диабет первого или второго типа;

- тромбоз;

- системная красная волчанка;

- артериальная гипертензия.

Также в группу риска по развитию поражения попадают люди, которые постоянно испытывают стресс и частые нервные нагрузки. Спровоцировать возникновение передней ишемической нейропатии могут такие заболевания:

- сифилис;

- аллергический васкулит;

- поражение сонных артерий окклюзионного характера;

- гигантоклеточный височный артериит;

- глаукома;

- тяжёлая форма анемии;

- дископатия шейного отдела;

- сильные кровопотери (в том числе вследствие проведения хирургического вмешательства).

Что касается задней нейрооптикопатии, то эта форма чаще развивается при патологиях шейного отдела позвоночника и поражении сонных артерий.

Клиническая картина

Обычно нейрооптикопатия носит односторонний характер. Поражение сразу двух глаз встречается не более чем у трети пациентов и чаще наблюдается у людей, которые своевременно не обратились за профессиональной помощью.

Признаки патологии проявляются внезапно. На начальном этапе большинство пациентов жалуются на возникновение следующих симптомов:

- стремительное ухудшение зрения;

- повышенная восприимчивость света;

- слепота (только при тотальной форме заболевания).

Подобные симптомы носят временный характер и через несколько часов проходят самостоятельно, зрительная функция при этом восстанавливается. У некоторых пациентов их возникновению предшествуют следующие проявления:

- туманность и помутнения перед глазами;

- дискомфорт и болезненность в задней части глазных яблок;

- головная боль.

Вне зависимости от формы поражения, нейрооптикопатия всегда влечёт снижение качества периферического зрения, что сопровождается такими симптомами:

- появление слепых пятен в области видения;

- сужение угла обзора;

- отсутствие восприятия в височной, боковой или нижней области зрения.

Острая форма заболевания держится на протяжении 4–5 недель, после чего отёк зрительного нерва уменьшается. Это свидетельствует о начале атрофии нервных волокон разной степени выраженности. Острота зрения при этом не восстанавливается. Нередко после завершения острого периода болезнь начинает прогрессировать.

Поскольку ишемическая нейропатия отличается стремительным развитием, большинство пациентов помнят точное время, когда началось снижение зрения. Но первые этапы проходят абсолютно бессимптомно.

Диагностика

Так как развитие нейрооптикопатии не всегда связано с глазными заболеваниями, постановкой диагноза занимается не только офтальмолог, но и врачи других специализаций: эндокринолог, кардиолог, невролог, гематолог. При подозрении на патологию обычно назначаются следующие инструментальные обследования:

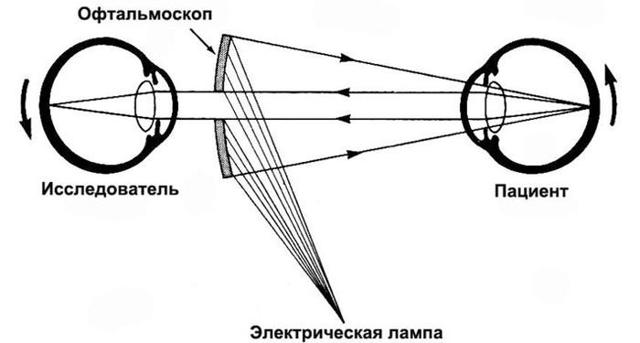

- Осмотр глазного дна при помощи офтальмоскопа (процедура позволяет оценить выраженность отёка и локализацию поражения).

- Ультразвуковое исследование структур глаза.

- Электрофизиологическое исследование.

- Рентген.

Также в обязательном порядке назначаются функциональные тесты. Если этих процедур недостаточно и общая клиническая картина остаётся смазанной, пациенту могут назначить дополнительные обследования:

- Дуплексное сканирование сонных артерий.

- Биопсию височных артерий.

- Магниторезонансную томографию головного мозга.

Также может быть назначено проведение ангиографии капилляров сетчатки, что поможет определить характер поражения.

Методы лечения

Если пациенту диагностирована нейрооптикопатия, приступать к лечению нужно как можно скорее. Продолжительный сбой кровообращения станет причиной отмирания нервных волокон. Этот процесс необратимый и не поддаётся корректированию даже посредством хирургического вмешательства.

Основная задача терапии – добиться ремиссии и минимизировать риск перехода нейропатии на второй глаз. Обычно терапия проводится в условиях стационара и включает в себя:

- инъекции Эуфиллина;

- применение нитроглицерина;

- ингаляции нашатырным спиртом.

После завершения острой стадии назначаются процедуры для стабилизации кровообращения. Чаще всего пациентам выписывают внутривенные или внутримышечные инъекции препаратов следующих фармкатегорий:

- средства для расширения капилляров (Папаверин, Никошпан);

- препараты, снижающие свёртываемость крови и препятствующие формированию тромбов (Гепарин натрия, Надропарин кальция);

- антиагреганты (ацетилсалициловая кислота);

- гемокорректоры – препараты, предназначенные для восстановления и нормализации кровяных функций (Декстран).

В качестве вспомогательных методов назначается применение средств для стабилизации внутриглазного давления, антиоксиданты и осмотические средства. Одновременно с этими лекарствами назначается приём витаминов B, E и C.

Для лечения задней ишемической нейропатии применяется другая схема лечения. Чаще всего пациентам выписывают использование спазмолитических и тромболитических средств, а также препаратов для снятия отёчности.

После окончания курса медикаментозной терапии проводятся физиопроцедуры: электростимуляция, магнитотерапия, лазерная стимуляция. Сеансы помогают восстановить проводимость зрительного нерва. Чтобы добиться положительного результата и свести к минимуму риск прогрессирования болезни, необходимо одновременно проводить лечение сопутствующих патологий.

Медикаментозную терапию нередко дополняют хирургическим вмешательством. Обычно операции проводятся с целью устранения стеноза или тромбоза артерий.

Прогноз и профилактические меры

При нейрооптикопатии зрительного нерва прогноз чаще всего неутешительный.

Даже при своевременной терапии и строгом выполнении всех врачебных рекомендаций более чем у 75% пациентов сильно ухудшается зрение, возникают слепые зоны и уменьшаются углы обзора.

Подобные изменения связаны с атрофированием нервных волокон и предотвратить их практически невозможно. Если же поражение затрагивает сразу оба глаза, существует высокий риск развития слепоты.

Поскольку ишемическая нейропатия – серьёзная патология, которая нередко приводит к плачевным последствиям, намного разумнее попытаться предотвратить её развитие, чем потом заниматься лечением.

Для этого необходимо своевременно проводить терапию сосудистых и системных заболеваний, следить за обменными процессами.

Также в качестве профилактики врачи советуют раз в полгода проходить осмотр у офтальмолога.

Ишемическая нейропатия – поражение, плохо поддающееся лечению и нередко ведущее к полной слепоте.

Чтобы минимизировать риск нежелательных последствий и осложнений, при появлении первых сомнительных симптомов пациенту необходимо незамедлительно посетить офтальмолога и пройти полноценное обследование. Только после этого медик подскажет, какие меры необходимо предпринять в конкретном случае.

Ишемия сетчатки и зрительного нерва

Заболевания сосудов глаза и сетчатки являются одной и наиболее распространенных причин снижения зрения, слепоты и инвалидизации пациентов в различных возрастных группах. Последнее время встречаемость ишемической патологии глаза увеличивается, что связано с ростом количества больных атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сахарным диабетом.

Единой классификации ишемических заболеваний глаза в настоящее время не разработано. При этом выявлена четкая связь между механизмом развития ишемии и поражением разных звеньев сосудистой системы. Поэтому ишемия тканей глаза чаще всего полиэтиологична, то есть отсутствует единый патогенез, а клиническая картина очень разнообразна.

При ишемии заднего отрезка глаза наибольшую роль играет особенность кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва.

Можно разделить ишемию глаза на острую и хроническую. При остром ишемическом процессе в заднем отрезке глаза возникает нарушение кровотока по центральной вене или центральной артерии сетчатки. При этом возникает задняя или передняя ишемическая нейропатия и острая токсическая нейропатия.

Острая ишемия иногда возникает на фоне хронического ишемического процесса в глазном яблоке. Обычно этому способствуют ангиоретинопатия (диабетической или гипертонической природы), дегенеративное поражение сетчатки, височный артериит и стеноз артерий (сонной и глазничной).

Провоцируют ишемию глаза ангиоспастические системные заболевания, травмы головы и глаза. Иногда ишемия, нейропатия, нарушение кровотока по центральным сосудам сетчатки связаны с системной гипотонией, вызванной приемом лекарств или оперативным лечением.

Провоцирующими факторами являются также микроэмболизация, нарушение баланса свертывающей и противосвертывающей систем, выраженная анемия.

При остром нарушении кровотока по сосудам сетчатки или зрительного нерва практически всегда возникает слепота или частичная потеря зрения. При этом прогноз заболевания очень серьезный, однако не безнадежный.

В ряде случаев на фоне лечения наступает стабилизация патологического процесса или даже улучшение состояния. Иногда требуются повторные курсы терапии. Ишемический оптиковаскулярный синдром может быть предвестником ишемии других жизненно важных органов (сердце, мозг).

В связи с этим необходимо обращать внимание не только на органы оптической системы, но и на весь организм в целом.

Острые нарушения кровотока в сосудах сетчатки

Окклюзия центральной артерии сетчатки

При окклюзии центральной артерии сетчатки или ее ветвей происходит спазм гладкой мускулатуры, эмболия или тромбоз сосуда. Спазм артерии обычно связан с вегетососудистыми нарушениями. У пожилых лиц подобные изменения могут возникать на фоне органической патологии, включая гипертонию и атеросклероз.

При окклюзии центральной артерии сетчатки в большинстве случаев имеется сопутствующая патология: гипертоническая болезнь (в четверти случаев), височный артериит (в трех процентах случаев), ревматический порок сердца (в 7% случаев), атеросклероз (у 35% пациентов).

У четверти пациентов установить причину окклюзии установить не удается.

Чаще всего окклюзия артерии сетчатки возникает только с одной стороны. Возраст пациентов в среднем составляет 55-60 лет (колеблется от 20 до 85 лет). Мужчины заболевают чаще.

Клинические признаки и симптомы

При окклюзии артерии пациенты внезапно теряют зрение (при поражении ветвей выпадают только поля зрения). В 10-15% случаев возникает только транзиторная слепота.

Острота зрения в 10% снижается до слепоты, в половине случаев – до счета пальцев у лица, в 20% случаев – до 0,1-0,2. Если поражается только одна из ветвей центральной артерии сетчатки, то острота зрения может сохраняться, но возникают дефекты поля зрения в соответствующей области глазного дна.

Эмболическое поражение артерии чаще возникает в молодом возрасте на фоне эндокринного расстройства, септического заболевания, ревматизма, острых инфекционных процессов, травм.

Офтальмоскопическая картина весьма характерна: сетчатка становится серо-белого цвета, мутной, центральная артерия сетчатки и ее ветви сужены.

В центральной ямке имеется ярко-красный участок, который на фоне бледной сетчатки выглядит как вишневая косточка. Этот симптом связан с локальным истончением сетчатки и просвечиванием подлежащей сосудистой оболочки.

На начальных стадиях диск зрительного нерва имеет розовую окраску, в дальнейшем он также бледнеет, развивается его атрофия.

Иногда офтальмоскопическая картина не столь характерная. При этом зона отека вещества сетчатки располагается только около макулы, иногда отек представлен отдельными островками.

Сужение артерии при этом не выраженное, так как степень окклюзии незначительная. Если имеется анатомическая особенность (дополнительная цилиоретинальная артерия), то симптом вишневой косточки часто отсутствует.

При этом острота зрения сохраняется на высоком уровне.

Прогноз в случае эмболии в центральную артерию сетчатки неблагоприятный. Если возник спазм у пациента молодого возраста, то в большинстве случаев зрение полностью восстанавливается, однако у пожилых пациентов шансы на восстановление зрения значительно ниже.

- Если нарушение кровотока возникло по одной из ветвей центральной артерии, зрительная функция утрачивается не полностью, отмечается только частичное выпадение поля зрения.

- Клинические рекомендации

- При острой окклюзии артерии сетчатки следует немедленно использовать местные и общие средства, расширяющие сосуды (нитроглицерин под язык, раствор амил-нитрита вдыхать на ватке, раствор 0,1% атропина ретробульбарно по 0,5 мл, никотинат ксантинола 15% раствора по 0,3-0,5 мл ретробульбарно, раствор эуфиллина 2,4% по 10 мл внутривенно, папаверин 1-2 мл, ксантинола никотинат внутримышечно или внутривенно 15% раствор).

В случае тромбоза артерии следует проводить антикоагулянтную терапию, причем следует контролировать свертываемость крови, в том числе и протромбироновое время.

Ретробульбарно можно ввести гепарин с фибринолизином, далее гепарин вводят подкожно, а затем переходят на непрямые антикоагулянты (финилин, варфарин).

Дополнительно назначают витамины (А, С, В 12, В6), метионин, мисклерон, другие антисклеротические средства.

Ишемическая нейропатия зрительного нерва

Ишемическая нейропатия зрительного нерва – поражение зрительного нерва, обусловленное функционально значимым расстройством кровообращения в его интрабульбарном или интраорбитальном отделе. Ишемическая нейропатия зрительного нерва характеризуется внезапным снижением остроты зрения, сужением и выпадением полей зрения, монокулярной слепотой. Диагностика ишемической нейропатии требует проведения визометрии, офтальмоскопии, периметрии, электрофизиологических исследований, УЗДГ глазных, сонных и позвоночных артерий, флюоресцентной ангиографии. При выявлении ишемической нейропатии зрительного нерва назначается противоотечная, тромболитическая, спазмолитическая терапия, антикоагулянты, витамины, магнитотерапия, электро- и лазерстимуляция зрительного нерва.

Ишемическая нейропатия зрительного нерва обычно развивается в возрасте 40-60 лет, преимущественно у лиц мужского пола. Это серьезное состояние, которое может вызывать значительное снижение зрения и даже слепоту.

Ишемическая нейропатия зрительного нерва не является самостоятельным заболеванием органа зрения, а служит глазным проявлением различных системных процессов.

Поэтому проблемы, связанные с ишемической нейропатией, изучаются не только офтальмологией, но и кардиологией, ревматологией, неврологией, эндокринологией, гематологией.

Ишемическая нейропатия зрительного нерва

Поражение зрительного нерва может развиваться в двух формах – передней и задней ишемической нейропатии. Обе формы могут протекать по типу ограниченной (частичной) или тотальной (полной) ишемии.

При передней ишемической нейропатии зрительного нерва патологические изменения обусловлены острым расстройством кровообращения в интрабульбарном отделе. Задняя нейропатия развивается реже и связана с ишемическими нарушениями, возникающими по ходу зрительного нерва в ретробульбарном (интраорбитальном) отделе.

Передняя ишемическая нейропатия патогенетически обусловлена нарушением кровотока в задних коротких ресничных артериях и развивающейся вследствие этого ишемией ретинального, хориоидального (преламинарного) и склерального (ламинарного) слоев ДЗН.

В механизме развития задней ишемической нейропатии ведущая роль принадлежит расстройству кровообращения в задних отделах зрительного нерва, а также стенозам сонных и позвоночных артерий.

Локальные факторы острого нарушения кровообращения зрительного нерва могут быть представлены как функциональными расстройствами (спазмами) артерий, так и их органическими изменениями (склеротическими поражениями, тромбоэмболиями).

Этиология ишемической нейропатии зрительного нерва мультифакторная; заболевание обусловлено различными системными поражениями и связанными с ними общими гемодинамическими нарушениями, локальными изменениями в сосудистом русле, расстройствами микроциркуляции.

Ишемическая нейропатия зрительного нерва наиболее часто развивается на фоне общих сосудистых заболеваний – атеросклероза, гипертонической болезни, височного гигантоклеточного артериита (болезни Хортона), узелкового периартериита, облитерирующего артериита, сахарного диабета, дископатий шейного отдела позвоночника с нарушениями в вертебробазилярной системе, тромбоза магистральных сосудов. В отдельных случаях ишемическая нейропатия зрительного нерва возникает вследствие острой кровопотери при желудочно-кишечных кровотечениях, травмах, хирургических вмешательствах, анемии, артериальной гипотонии, болезнях крови, после наркоза или гемодиализа.

При ишемической нейропатии зрительного нерва чаще поражается один глаз, однако у трети больных могут наблюдаться двусторонние нарушения.

Нередко второй глаз вовлекается в ишемический процесс спустя некоторое время (несколько дней или лет), обычно в течение ближайших 2-5 лет.

Передняя и задняя ишемическая нейропатия зрительного нерва часто сочетаются между собой и с окклюзией центральной артерии сетчатки.

Оптическая ишемическая нейропатия, как правило, развивается внезапно: часто после сна, физического усилия, горячей ванны. При этом резко снижается острота зрения (вплоть до десятых долей, светоощущения или слепоты при тотальном поражении зрительного нерва).

Резкое падение зрения происходит в период от нескольких минут до часов, так что пациент четко может указать время ухудшения зрительной функции.

Иногда развитию ишемической нейропатии зрительного нерва предшествуют симптомы-предвестники в виде периодического затуманивания зрения, боли за глазом, сильной головной боли.

При данной патологии в том или ином варианте всегда нарушается периферическое зрение. Могут отмечаться отдельные дефекты (скотомы), выпадения в нижней половине поля зрения, выпадения височной и носовой половины поля зрения, концентрическое сужение полей зрения.

Период острой ишемии продолжается в течение 4-5 недель. Затем постепенно спадает отек ДЗН, рассасываются кровоизлияния, наступает атрофия зрительного нерва различной степени выраженности. При этом дефекты полей зрения сохраняются, но могут значительно уменьшаться.

Для выяснения характера и причин патологии пациенты с ишемической нейропатией зрительного нерва должны быть обследованы офтальмологом, кардиологом, эндокринологом, неврологом, ревматологом, гематологом.

Комплекс офтальмологического обследования включает проведение функциональных тестов, осмотра структур глаза, ультразвуковых, рентгенологических, электрофизиологических исследований.

Проверка остроты зрения выявляет его снижение от незначительных величин до уровня светоощущения. При обследовании полей зрения определяются дефекты, соответствующие повреждению тех или иных участков зрительного нерва.

При офтальмоскопии выявляется бледность, ишемический отек и увеличение ДЗН, его проминация в стекловидное тело. Сетчатка вокруг диска отечна, в макуле определяется «фигура звезды». Вены в зоне сдавления отеком узкие, на периферии, напротив, полнокровные и расширенные. Иногда выявляются очаговые кровоизлияния и экссудация.

Ангиография сосудов сетчатки при ишемической нейропатии зрительного нерва выявляет ретинальный ангиосклероз, возрастной фиброз, неравномерный калибр артерий и вен, окклюзию цилиоретинальных артерий.

При задней ишемической нейропатии зрительного нерва офтальмоскопия в остром периоде не выявляет никаких изменений в ДЗН.

При УЗДГ глазных, надблоковых, сонных, позвоночных артерий нередко определяются изменения кровотока в данных сосудах.

Электрофизиологические исследования (определение критической частоты слияния мельканий, электроретинограмма и др.) демонстрируют снижение функциональных порогов зрительного нерва.

При исследовании коагулограммы обнаруживаются изменения по типу гиперкоагуляции; при определении холестерина и липопротеидов выявляется гиперлипопротеинемия.

Ишемическую нейропатию зрительного нерва следует отличать от ретробульбарного неврита, объемных образований орбиты и ЦНС.

Терапия ишемической нейропатии зрительного нерва должна быть начата в первые часы после развития патологии, поскольку длительное нарушение кровообращение вызывает необратимую гибель нервных клеток.

Неотложная помощь при резко развившейся ишемии включает немедленное внутривенное введение раствора эуфиллина, прием нитроглицерина под язык, вдыхание паров нашатырного спирта.

Дальнейшее лечение ишемической нейропатии зрительного нерва проводится стационарно.

Последующее лечение направлено на снятие отека и нормализацию трофики зрительного нерва, создание обходных путей кровоснабжения. Важное значение имеет терапия основного заболевания (сосудистой, системной патологии), нормализация показателей свертывающей системы и липидного обмена, коррекция уровня АД.

При ишемической нейропатии зрительного нерва назначается прием и введение мочегонных препаратов (диакарба, фуросемида), сосудорасширяющих и ноотропных средств (винпоцетина, пентоксифилина, ксантинола никотината), тромболитических препаратов и антикоагулянтов (фениндиона, гепарина), кортикостероидов (дексаметазона), витаминов групп В, С и Е. В дальнейшем проводится магнитотерапия, электростимуляция, лазерстимуляция волокон зрительного нерва.

Прогноз ишемической нейропатии зрительного нерва неблагоприятен: несмотря на лечение, часто сохраняется значительное снижение остроты зрения и стойкие дефекты периферического зрения (абсолютные скотомы), обусловленные атрофией зрительного нерва. Повышения остроты зрения на 0,1-0,2 удается добиться лишь у 50% пациентов. При поражении обоих глаз возможно развитие слабовидения или тотальной слепоты.

Для профилактики ишемической нейропатии зрительного нерва важное значение имеет терапия общих сосудистых и системных заболеваний, своевременность обращения за медицинской помощью. Пациентам, перенесшим ишемическую нейропатию зрительного нерва одного глаза, необходимо диспансерное наблюдение офтальмолога и проведение соответствующей профилактической терапии.

Ишемические заболевания сетчатки глаза и зрительного нерва

Патологии сосудистой системы глаза признаны одним из основных факторов слабовидения, слепоты, а значит и ограничения трудоспособности по зрению у лиц различных возрастных категорий. За последние годы отмечен рост ишемических болезней глаз, что обусловлено широким распространением атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета.

Классификационная система ишемии глаза, до настоящего времени не разработана. Прослеживается тесная взаимосвязь между поражениями отдельных звеньев кровеносной системы и механизмами, ответственными за развитие ишемии. В этой связи, ишемические заболевания глаз отличаются полиэтиологичностью, отсутствием единого патогенеза и разнообразием клинической картины.

Так, клиническая картина при ишемическом поражении заднего отрезка глаза, в значительной степени, обусловлена особенностями кровообращения в зоне зрительного нерва и сетчатки.

Процессы ишемии, происходящие в глазу, принято разделять на острые и хронически текущие. Для острой ишемии заднего глазного отрезка, характерны нарушения кровообращения центральной артерии сетчатки (ЦАС) или ее центральной вены (ЦВС), передняя или задняя ишемическая и острая токсическая нейропатии.

Острая ишемия становится следствием возникшей хронической ишемии глаза (диабетической или гипертонической ангиоретинопатии, дегенеративных изменений сетчатки, стенозов сонной или глазничной артерий, височного артериита). Основа ишемии — это общие ангиоспастические заболевания, травматические поражения глаза и головы.

Отмечены случаи возникновения ишемических нейропатий с нарушением кровотока в ЦАС и ЦВС, а также в их ветвях, при гипотонии, приеме определенных медикаментозных средств и после хирургических операций, если предрасполагающими факторами становились: микроэмболизация, анемия, нарушения свертывающей или противосвертывающей системах крови.

Острые нарушения кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва в подавляющем большинстве случаев вызывают частичную потерю зрения или слепоту. Прогноз состояния всегда серьезный, но зачастую не безнадежный. Нередко под влиянием лечения, наступает улучшение либо стабилизация процесса. Довольно часто необходимы повторные курсы лечения.

Зачастую ишемический оптиковаскулярный синдром, это предвестник ишемических коронарных и церебральных приступов. В этой связи, продолжительного тщательного лечения требуют не только заболевания глаз, но и сопутствующие заболевания.

Острое нарушение кровообращения сосудов сетчатки

При окклюзии ЦАС (ОЦАС) возникает непроходимость центральной артерии сетчатки или ее ветвей, обусловленная тромбозом, эмболией либо спазмом сосуда. Спазм проявляется вегетососудистыми расстройствами или органическим изменением сосудистой стенки вследствие гипертонической болезни, атеросклероза и пр.

, что характерно, в частности, для пожилых людей. У пациентов с ОЦАС системные заболевания распределяются следующим образом: склеротические поражения сердечно-сосудистой системы – 35%, гипертоническая болезнь — 25%, пороки сердца – 8%, височный артериит — 3%.

И почти в 25% случаев причина ОЦАС так и не устанавливается.

ОЦАС является преимущественно односторонним заболеванием, без четко ограниченной возрастной категории больных (20 — 85 лет). Заболеванию чаще подвержены мужчины.

Клинические признаки

Как правило, больные отмечают внезапное и стойкое снижение зрения или секторальное выпадение полей зрения. До развития характерной картины ОЦАС, полная слепота отмечается приблизительно в 15% случаев.

Снижение остроты зрения значительное: в 10% случаев наступает слепота, в 50% случаев, различают пальцы у лица, в 20% — острота зрения составляет 0,1—0,2. При поражении какой-то из ветвей ЦАС, возможно сохранение остроты зрения, однако в поле зрения возникают дефекты.

У молодых людей, чаще наблюдается эмболия ЦАС или ее ветвей. Это происходит вследствие эндокринных и септических заболеваний, острых инфекций, ревматизма, травм.

При исследовании глазного дна, типично выявление серо-белого диффузного помутнения сетчатки, сужение отдельных или всех веточек ЦАС.

В зоне центральной ямки обнаруживается участок яркой гиперемии, выделяющийся на фоне побледнения сетчатки, получивший название симптома «вишневой косточки». Это объясняется истончением сетчатки и просвечиванием в указанном месте ярко-красной оболочки сосуда.

В начале заболевания диск зрительного нерва сохраняет розовую окраску и только потом постепенно бледнеет, вследствие его атрофии.

Иногда характерная офтальмоскопическая картина может отсутствовать: зона отека сетчатки локализуется только парамакулярно либо в виде разрозненных участков.

В таких случаях, артерии сужены незначительно, что говорит о небольшой степени окклюзии.

Наличие дополнительной цилиоретинальной артерии нередко нивелирует симптом «вишневой косточки» и обеспечивает высокую остроту зрения благодаря сохранности центрального зрения.

При эмболии ЦАС прогноз всегда пессимистический. У молодых людей после спазма, зрение может вернуться практически полностью, прогноз у пожилых людей — значительно хуже.

Закупорка какой-либо из ветвей ЦАС снижает зрение частично, при этом возникает выпадение только соответствующего сектора поля зрения.

Лечение

В случае острой непроходимости ЦАС или ее ветвей, необходимо немедленно ввести общие и местные сосудорасширяющие средства: таблетку нитроглицерина под язык, вдыхание амилнитрита (несколько капель на ватке), 0,5мл раствора атропина 0,1% ретробульбарно, внутривенно 0,3—0,5мл раствора ксантинола никотината 15%, внутривенно 10мл раствора эуфиллина, внутримышечно или внутривенно 1—2мл раствора папаверина или раствора ксантинола никотината 15%.

При тромбозе ЦАС рекомендована антикоагулянтная терапия, контроль свертываемости крови и протромбинового времени: фибринолизин с гепарином ретробульбарно (5-10тыс. ЕД), гепарин до 10тыс. ЕД подкожно 6 раз в сутки, затем применять непрямого действия антикоагулянты — финилин до 4 раз в сутки по 0,03мг первые несколько дней, затем один раз в сутки.

Дополнительно применяется антисклеротическая и витаминная терапия (мисклерон, метионин, витамины А и С, В6, В12).

Обратившись в Московскую Глазную Клинику, каждый пациент может быть уверен, что за результаты хирургического вмешательства будут ответственны высококвалифицированные рефракционные хирурги – одни из лучших российских специалистов в данной области.

Уверенности в правильном выборе, безусловно, прибавит высокая репутация клиники и тысячи благодарных пациентов.

Самое современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний глаз, одни из лучших специалистов и индивидуальный подход к проблемам каждого пациента – гарантия высоких результатов лечения в Московской Глазной Клинике.

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по телефону 8 (800) 777-38-81 (ежедневно с 9:00 до 21:00, бесплатно для мобильных и регионов РФ) или воспользовавшись формой онлайн-записи.

Ишемические заболевания сетчатки глаза и зрительного нерва

Заболевания сосудистой системы органов зрения у людей различных возрастов являются одной из ведущих причин низкого зрения, слепоты и инвалидности. В последние годы увеличилось количество ишемических заболеваний глаз. Причиной этого является распространение атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и сахарного диабета.

Классификация, этиология и патогенез ишемических заболеваний глаз

В настоящее время не существует единой классификации ишемических поражений глаза. Существует тесная взаимосвязь между поражением различных участков системы кровообращения и патогенетическими механизмами ишемии. Это и является причиной того, что ишемические заболевания органов зрения не имеют единого патогенеза, они характеризуются полиэтиологичностью и разнообразием клинической картины

Клиническую картину при поражении заднего отрезка глаза определяют особенности кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва. Ишемические процессы в глазном яблоке могут быть острыми и хроническими.

Для острого ишемического процесса в заднем отрезке глаза характерны нарушения кровообращения в центральной артерии или центральной вене сетчатки, а также передняя или задняя ишемическая нейропатия или же острая токсическая нейропатия.

Острая ишемия может развиваться вследствие уже имеющейся хронической ишемии глаза, которая возникает по причине диабетической или гипертензивной ангиоретинопатии, дегенеративных изменений сетчатки, стенозов сонной и глазничной артерии, а также височного артериита.

Ишемия глаза развивается также на фоне травм глаза и головы, а также общих ангиоспастических заболеваний. Ее может спровоцировать гипотония, возникающая при приеме ряда лекарственных препаратов.

Ишемия органа зрения может развиться после хирургических вмешательств, которые выполнялись на фоне анемии, сопровождались образованием микроэмболов и нарушениями свертывающей и противосвертывающей системы крови.

Острые нарушения кровообращения в зрительном нерве и сетчатке довольно часто становятся причиной частичной потери зрения или слепоты. В данном случае прогноз более чем серьезный, но не безнадежный. После лечения иногда наступает улучшение или стабилизация патологического процесса.

В большинстве случаев может возникнуть необходимость в повторных курсах лечения. Следует учесть, что ишемический оптиковаскулярный синдром может быть предвестником ишемических церебральных или коронарных приступов.

При его возникновении необходимо провести полное обследование и лечение сопутствующих заболеваний.

Закупорка центральной артерии сетчатки

Причиной окклюзии центральной артерии сетчатки и ее ветвей является спазм, эмболия или тромбоз сосуда. При спазме артерии возникают вегетососудистые расстройства. У лиц пожилого возраста он проявляется органическими изменениями сосудистой стенки, вызванными гипертонической болезнью, атеросклерозом и прочими заболеваниями.

Окклюзия центральной артерии сетчатки в основном развивается с одной стороны. Заболевание бывает у лиц разного возраста – от 20 до 85 лет. Чаще всего им болеют мужчины.

Клинические признаки заболевания

Пациенты жалуются на внезапное и стойкое снижение зрения или секторальное выпадение полей зрения. В 10-15% случаев до развития полной картины окклюзии развивается кратковременная слепота.

У 10% пациентов развивается полная слепота, в 50% острота зрения снижается до возможности счета пальцев, находящихся у лица, а в 20% случаев – до 0,1 – 0,2.

Если имеет место поражение только одной ветви центральной артерии сетчатки, то острота зрения может сохраняться на исходном уровне, но в поле зрения возникают дефекты.

В типичных случаях при офтальмоскопии глазного дна визуализируется серо-белое диффузное помутнение сетчатки, а также сужение всех веточек центральной артерии сетчатки. В области центральной ямки на фоне общего побледнения сетчатки определяется участок ярко-красной гиперемии.

Это симптом «вишневой косточки». Он возникает по причине истончения сетчатки в этом месте и просвечивания сосудистой оболочки ярко-красного цвета.

Диск зрительного нерва в начале патологического процесса сохраняет розовую окраску, а затем, из-за развития атрофии, постепенно бледнеет.

Иногда может отсутствовать характерная офтальмоскопическая картина. В таком случае зона отека сетчатки может располагаться только в виде отдельных участков или парамакулярно.

Артерии могут быть незначительно суженными. Если имеет место дополнительная цилиоретинальная артерия, то симптома «вишневой косточки» может не быть.

В таком случае за счет сохранности центрального зрения обеспечивается достаточная его острота.

Прогноз

При эмболии центральной артерии сетчатки прогноз пессимистический. В случае спазма у лиц молодого возраста зрение может вернуться почти полностью, но у пожилых людей прогноз менее благоприятный.

Неотложная помощь и лечение острого тромбоза центральной артерии сетчатки

В случае острого тромбоза центральной артерии сетчатки необходимо принять и применить местно сосудорасширяющие препараты. Под язык следует положить одну таблетку нитроглицерина, вдохнуть пары 2-3 капель амилнитрита, расположенных на ватке.

Внутривенно вводят раствор эуфиллина 2,4% – 10 мл; ретробульбарно — или 0,1% раствор атропина сульфата 0,5мл, или 15% раствор ксантинола никотината 0,3 – 0,5мл.

Также следует выполнить внутримышечную инъекцию 1 или 2 мл ксантинола никотината 15% раствор или 1-2мл раствора папаверина гидрохлорида 2%.

Под контролем показателей свертываемости крови проводится антикоагулянтная терапия. С этой целью ретробульбарно вводится фибринолизин с гепарином, а подкожно гепарин от 4 до 6 раз в сутки. Впоследствии переходят на антикоагулянты непрямого действия, к которым относится фенилин. Также в качестве вспомогательной терапии назначают антисклеротические препараты и витамины А, С, В6 и В12.

Лучшие глазные клиники Москвы, где лечат ишемические заболевания сетчатки и зрительного нерва

Все глазные клиники Москвы >>>

Ишемические заболевания сетчатки глаза и зрительного нерва