Внезапная коронарная смерть (ВКС) вызывается остановкой сердца в результате патологии кардиогенного или некардиогенного генеза. Основная причина заключается в нарушении сократительной функции сердца и электромеханической диссоциации.

Сердечная деятельность прекращается внезапно либо в течение нескольких часов. Более 80% случаев летального исхода диагностируют у лиц с ишемической болезнью, атеросклерозом и аритмией в анамнезе.

При остановке сердца единственный метод спасения от скоропостижной смерти — реанимационные мероприятия.

Внезапная коронарная смерть развивается при прекращении сокращений сердца в результате его поражения различной этиологии и генеза. В основе патогенеза угнетается насосная функция и кровоток, возникает ишемия, гипоксия или аритмия. Эти факторы вызывают электромеханическую диссоциацию — состояние, при котором отсутствует механическое сокращение предсердий и желудочков сердца, но сохранна электрическая активность. Это приводит к клинической смерти, при которой вернуть человека в жизни возможно только при проведении сердечно-легочной реанимации.

Внезапная коронарная смерть развивается при прекращении сокращений сердца в результате его поражения различной этиологии и генеза. В основе патогенеза угнетается насосная функция и кровоток, возникает ишемия, гипоксия или аритмия. Эти факторы вызывают электромеханическую диссоциацию — состояние, при котором отсутствует механическое сокращение предсердий и желудочков сердца, но сохранна электрическая активность. Это приводит к клинической смерти, при которой вернуть человека в жизни возможно только при проведении сердечно-легочной реанимации.

Летальный исход могут спровоцировать множество факторов. Основными являются кардиальные причины острой коронарной смерти согласно последней классификации. Ниже приведен их список:

- хроническая ишемическая болезнь на фоне атеросклероза и аортокоронарного склероза;

- тяжелое течение стенокардии;

- состояние дисфункции левого желудочка сердца, поражение венечных сосудов;

- перенесенный ранее инфаркт;

- повторный инфаркт, особенно в области нижней стенки;

- внезапный приступ аритмии;

- быстрое нарастание фибрилляции желудочков;

- тахикардия желудочков при отсутствующем пульсе;

- внезапный выраженный приступ спазма сосудов сердца;

- отравление сердечными препаратами или ядами;

- асистолия с отсутствием электрической активности;

- вторичная электромеханическая диссоциация в результате тромбоэмболии или тампонады перикарда, выявленная патанатомически;

- критичная гиповолемия, гипокальциемия или гиперкальциемия;

- прогрессирующая токсемия, метаболический ацидоз.

Кто подвержен: факторы риска

Процессы расстройства возбудимости, сократимости миокарда сердца и токсико-метаболические нарушения приводят к внезапной сердечной смерти. Риск возникновения опасной патологии повышают определенные факторы, такие как:

- Систематическое употребление алкоголя в больших дозах и курение.

- Прогрессирующая кардиальная недостаточность и отказ от ее лечения.

- Избыточный вес, повышенный уровень холестерина и изменения в липидограмме крови.

- Наличие атеросклероза, аритмии, ИБС в анамнезе, обширный трансмуральный инфаркт менее 12 мес. назад.

- Метаболический синдром, эндокринная патология, наркомания.

Наиболее часто ВКС развивается при ИБС в возрастной группе 35 – 75 лет, преимущественно у мужчин. Более подвержены пациенты с крупноочаговым инфарктом миокарда в течение последних 10 месяцев.

Следует помнить, что остановка сердца не всегда приводит к летальному исходу и потенциально обратима, в связи с чем единственным методом спасения является неотложная помощь при внезапной коронарной смерти.

Профилактика неотложной ситуации: что нужно делать?

- Атеросклероза и дислипидемии, соблюдая правильное питание, уменьшая количество жирной пищи, приема алкоголя.

- Ожирения, метаболического синдрома на фоне диабета, сокращая употребление сладкого, простых углеводов, насыщенных жиров.

- Сердечной патологии, снижая употребление соли, отказ от курения.

Дополнительно рекомендовано:

- Своевременное лечение злокачественной аритмии, прогрессирующей стенокардии.

- При наличии кардиальной патологии регулярное обследование с проведением ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровского мониторирования.

- Госпитализация в клинику при первичном ухудшении состояния.

Алгоритм помощи пострадавшему

При ВКС состояние развивается крайне стремительно. Реанимация требуется, если у человека отсутствует сознание, дыхание и пульс, расширенные зрачки не реагируют на свет. Определение признаков жизни и вызов скорой помощи должны быть произведены в течение 10- 15 секунд, иначе спасти от остановки сердца не удастся. Порядок выполнения согласно стандартной схеме сердечно-легочной реанимации по алгоритму САВ:

При ВКС состояние развивается крайне стремительно. Реанимация требуется, если у человека отсутствует сознание, дыхание и пульс, расширенные зрачки не реагируют на свет. Определение признаков жизни и вызов скорой помощи должны быть произведены в течение 10- 15 секунд, иначе спасти от остановки сердца не удастся. Порядок выполнения согласно стандартной схеме сердечно-легочной реанимации по алгоритму САВ:

- Восстановление кровообращения методом непрямого массажа сердца.

- Обеспечение доступа к дыхательным путям и их проходимости.

- Возобновление доступа кислорода методом искусственного дыхания.

Ранее начало и соблюдение рекомендаций повышает риск спасения после остановки сердца. Более детально представлены алгоритмы действий в статье «Правила выполнения сердечно – легочной реанимации».

Врачебная реанимация включает регистрацию деятельности сердца на кардиограмме, дефибрилляцию при наличии показаний, интубацию и искусственную вентиляцию легких с подачей кислорода, катетеризацию, проведение массажа сердца и коронарографии под контролем состояния пациента.

Выводы

Спровоцировать внезапную коронарную смерть может множество факторов.

В 85% случаев остановка сердца регистрируется у пациентов с кардиальной патологией в анамнезе и наличием наследственной предрасположенности.

Учитывая высокий риск летального исхода от ВКС, следует уделять отдельное внимание правилам профилактики и предупреждения опасного состояния, соблюдать регулярность обследований у врача терапевта и кардиолога.

Для подготовки материала использовались следующие источники информации.

Внезапная коронарная смерть: причины, как избежать

По определению Всемирной организации здравоохранения, внезапной смертью называют летальные исходы, наступившие в течение 6 часов на фоне появления симптомов нарушения сердечной детальности у практически здоровых людей или у лиц, которые уже страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, но их состояние считалось удовлетворительным. В связи с тем, что такая смерть почти в 90% случаев наступает у больных с признаками ишемической болезни сердца, для обозначения причин ввели термин «внезапная коронарная смерть».

Такие летальные исходы всегда происходят неожиданно и не зависят от того, были ли ранее у умершего сердечные патологии. Вызываются они нарушениями сокращения желудочков. При вскрытии у таких лиц не обнаруживаются заболевания внутренних органов, которые могли бы стать причиной смерти.

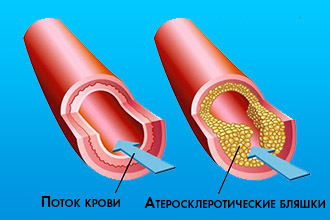

При исследовании коронарных сосудов примерно у 95% выявляют наличие сужений, вызванных атеросклеротическими бляшками, которые и могли провоцировать опасные для жизни аритмии.

Недавно возникшие тромботические окклюзии, способные нарушать деятельность сердца, наблюдаются у 10-15% пострадавших.

Яркими примерами внезапной коронарной смерти могут стать случаи летальных исходов известных людей. Первый пример – смерть известного французского теннисиста. Летальный исход наступил ночью, и 24-летний мужчина был найден в собственной квартире.

Вскрытие тела выявило остановку сердца. Ранее спортсмен не страдал от заболеваний этого органа, а других причин летального исхода определить не удалось. Второй пример – смерть одного крупного бизнесмена из Грузии.

Ему было немного за 50, он всегда стойко переносил все трудности бизнеса и личной жизни, переехал жить в Лондон, регулярно обследовался и вел здоровый образ жизни. Летальный исход наступил совершенно внезапно и неожиданно, на фоне полного здоровья.

После вскрытия тела мужчины причины, которые бы могли повлечь смерть, так и не были обнаружены.

Точной статистики по внезапной коронарной смерти нет. По данным ВОЗ, она наступает примерно у 30 человек на 1 млн. населения.

Наблюдения показывают, что чаще она возникает у мужчин, а средний возраст для этого состояния колеблется в пределах 60 лет.

В этой статье мы ознакомим вас с причинами, возможными предвестниками, симптомами, способами оказания неотложной помощи и профилактики внезапной коронарной смерти.

Причины

Непосредственные причины

Причина 3-4 из 5 случаев внезапной коронарной смерти — фибрилляция желудочков.

Причина 3-4 из 5 случаев внезапной коронарной смерти — фибрилляция желудочков.

В 65-80% случаев внезапная коронарная смерть вызывается первичной фибрилляцией желудочков, при которой эти отделы сердца начинают сокращаться очень часто и беспорядочно (от 200 до 300-600 ударов в минуту). Из-за такого нарушения ритма сердце не может перекачивать кровь, и прекращение ее циркуляции вызывает смерть.

Примерно в 20-30% случаев внезапная коронарная смерть вызывается брадиаритмией или асистолией желудочков. Такие нарушения ритма также вызывают тяжелое нарушение в циркуляции крови, это приводит к летальному исходу.

Примерно в 5-10% случаев внезапное наступление смерти провоцируется пароксизмальной желудочковой тахикардией. При таком нарушении ритма эти камеры сердца сокращаются со скоростью 120-150 ударов в минуту. Это провоцирует существенную перегрузку миокарда, и его истощение вызывает остановку кровообращения с последующим летальным исходом.

Факторы риска

Вероятность наступления внезапной коронарной смерти может увеличиваться при некоторых основных и второстепенных факторах.

Основные факторы:

- ранее перенесенный инфаркт миокарда;

- ранее перенесенная выраженная желудочковая тахикардия или остановка сердца;

- уменьшение фракции выброса из левого желудочка (менее 40%);

- эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии или желудочковой экстрасистолии;

- случаи утраты сознания.

Второстепенные факторы:

- курение;

- алкоголизм;

- ожирение;

- частые и интенсивные стрессовые ситуации;

- артериальная гипертензия;

- частый пульс (более 90 ударов в минуту);

- гипертрофия миокарда левого желудочка;

- повышенный тонус симпатического отдела нервной системы, проявляющийся гипертонией, расширением зрачков и сухой кожей);

- сахарный диабет.

Любое из вышеперечисленных состояний способно повышать риск внезапного наступления смерти. При сочетании нескольких факторов риск летального исхода существенно возрастает.

Группы риска

В группу риска входят больные:

- перенесшие реанимацию по поводу фибрилляции желудочков;

- страдающие от сердечной недостаточности;

- с электрической нестабильностью левого желудочка;

- с выраженной гипертрофией левого желудочка;

- с ишемией миокарда.

Какие заболевания и состояния чаще всего становятся причиной внезапной коронарной смерти

Наиболее часто внезапная коронарная смерть наступает при присутствии следующих заболевания и состояний:

- ИБС;

- гипертрофическая кардиомиопатия;

- дилатационная кардиомиопатия;

- аритмогенная дисплазия правого желудочка;

- пролапс митрального клапана;

- аортальный стеноз;

- острый миокардит;

- аномалии коронарных артерий;

- синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW);

- синдром Бургада;

- тампонада сердца;

- «спортивное сердце»;

- расслоение аневризмы аорты;

- ТЭЛА;

- идиопатическая желудочковая тахикардия;

- синдром удлиненного QT;

- кокаиновая интоксикация;

- прием лекарств, способных вызывать аритмию;

- выраженное нарушение электролитного баланса кальция, калия, магния и натрия;

- врожденные диверкулы левого желудочка;

- новообразования сердца;

- саркоидоз;

- амилоидоз;

- обструктивное апноэ во время сна (остановка дыхания во сне).

Формы внезапной коронарной смерти

Внезапная коронарная смерть может быть:

- клиническая – сопровождается отсутствием дыхания, кровообращения и сознания, но больного можно реанимировать;

- биологическая – сопровождается отсутствием дыхания, кровообращения и сознания, но пострадавшего уже невозможно реанимировать.

В зависимости от скорости наступления внезапная коронарная смерть может быть:

- мгновенная – летальный исход наступает за несколько секунд;

- быстрая – летальный исход наступает на протяжении 1 часа.

По наблюдениям специалистов, мгновенная внезапная коронарная смерть наступает почти у каждого четвертого погибшего вследствие такого летального исхода.

Симптомы

Предвестники

В ряде случаев за 1-2 недели до внезапного летального исхода возникают так называемые предвестники: утомляемость, нарушения сна и некоторые другие симптомы

В ряде случаев за 1-2 недели до внезапного летального исхода возникают так называемые предвестники: утомляемость, нарушения сна и некоторые другие симптомы

Внезапная коронарная смерть достаточно редко наступает у людей без патологий сердца и чаще всего в таких случаях не сопровождается никакими признаками ухудшения общего самочувствия. Такие симптомы могут не появляться и у многих больных с коронарными заболеваниями. Однако в ряде случаев предвестниками внезапного летального исхода могут становиться следующие признаки:

- повышенная утомляемость;

- нарушения сна;

- ощущения давления или болей сжимающего или давящего характера за грудиной;

- усиление ощущения удушья;

- тяжесть в плечах;

- учащение или замедление пульса;

- гипотония;

- цианоз.

Наиболее часто предвестники внезапной коронарной смерти ощущаются больными, которые уже перенесли инфаркт миокарда. Они могут появляться за 1-2 недели, выражаться как в общем ухудшении самочувствия, так и в признаках ангиозных болей. В других случаях они наблюдаются намного реже или отсутствуют вовсе.

Основные симптомы

Обычно возникновение такого состояния никак не связано с предшествующей повышенной психоэмоциональной или физической нагрузкой. При наступлении внезапной коронарной смерти человек теряет сознание, его дыхание сначала становится частым и шумным, а затем урежается. У умирающего присутствуют судороги, пропадает пульс.

Через 1-2 минуты происходит остановка дыхания, зрачки расширяются и прекращают реагировать на свет. Необратимые изменения в головном мозге при внезапной коронарной смерти происходят через 3 минуты после прекращения кровообращения.

Диагностические меры при появлении вышеописанных признаков должны производиться уже в первые же секунды их появления, т.к. при отсутствии таких мероприятий реанимировать умирающего можно не успеть.

Для выявления признаков внезапной коронарной смерти необходимо:

- убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии;

- проверить сознание – пострадавший не будет реагировать на щипки или удары по лицу;

- удостовериться в отсутствии реакции зрачков на свет – они будут расширенными, но не будут увеличиваться в диаметре под воздействием света;

- измерить артериальное давление – при наступлении смерти оно не будет определяться.

Даже наличие первых трех вышеописанных данных диагностики будет указывать на наступление клинической внезапной коронарной смерти. При их выявлении необходимо начинать срочные реанимационные мероприятия.

Почти в 60% случаев такие летальные исходы наступают не в условиях лечебного учреждения, а дома, на работе и других местах. Это значительно затрудняет своевременное обнаружение такого состояния и оказание первой помощи пострадавшему.

Неотложная помощь

Реанимация должна проводиться в первые 3-5 минут после выявления признаков клинической внезапной смерти. Для этого необходимо:

- Вызвать бригаду «Скорой», если больной находится не в лечебном учреждении.

- Восстановить проходимость дыхательных путей. Пострадавшего следует уложить на жесткую горизонтальную поверхность, запрокинуть голову назад и выдвинуть нижнюю челюсть. Далее нужно открыть его рот, убедиться в отсутствии мешающих дыханию предметов. При необходимости удалить салфеткой рвотные массы и вынуть язык, если он перекрывает дыхательные пути.

- Начать проводить искусственное дыхание «рот в рот» или ИВЛ (если больной находится в условиях стационара).

- Восстановить кровообращение. В условиях лечебного учреждения для этого проводится дефибрилляция. Если больной находится не в больнице, то вначале следует нанести прекардиальный удар – удар кулаком в точку на середине грудины. После этого можно приступать к непрямому массажу сердца. Ладонь одной руки положить на грудину, накрыть ее другой ладонью и начать выполнять нажатия на грудную клетку. Если реанимационные мероприятия выполняются одним человеком, то на каждые 15 надавливаний следует совершать 2 вдоха. Если в спасении больного участвуют 2 человека, то на каждые 5 надавливаний проводят 1 вдох.

Через каждые 3 минуты необходимо проверять эффективность неотложной помощи – реакцию зрачков на свет, присутствие дыхания и пульса.

Если реакция зрачков на свет определяется, но дыхание не появилось, то реанимационное мероприятия следует продолжать до прибытия «Скорой».

Восстановление дыхания может становиться поводом для прекращения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, поскольку появление кислорода в крови способствует активации головного мозга.

После выполнения успешной реанимации больного госпитализируют в специализированное отделение кардиологической реанимации или отделение кардиологии. В условиях стационара специалисты смогут установить причины внезапной коронарной смерти, составить план эффективного лечения и профилактики.

Возможные осложнения у выживших

Даже при удачно проведенных мероприятиях сердечно-легочной реанимации, у выживших после внезапной коронарной смерти могут наблюдаться следующие осложнения этого состояния:

- травмы грудной клетки из-за реанимационных действий;

- серьезные отклонения в деятельности головного мозга из-за отмирания некоторых его областей;

- нарушения кровообращения и функционирования сердца.

Предугадать возможность и тяжесть осложнений после внезапной смерти невозможно. Их появление зависит не только от качества выполнения сердечно-легочной реанимации, но и от индивидуальных особенностей организма больного.

Как избежать наступления внезапной коронарной смерти

Одна из важнейших мер профилактики внезапной коронарной смерти — отказ от вредных привычек, в частности, от курения.

Одна из важнейших мер профилактики внезапной коронарной смерти — отказ от вредных привычек, в частности, от курения.

Основные меры профилактики наступления таких летальных исходов направлены на своевременное выявление и лечение лиц, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, и социальную работу с населением, направленную на ознакомление с группами и факторами риска подобных смертей.

Больным, которые относятся к группам риска наступления внезапной коронарной смерти, рекомендуется:

- Своевременное посещение врача и выполнение всех его рекомендаций по лечению, профилактике и диспансерному наблюдению.

- Отказ от вредных привычек.

- Правильное питание.

- Борьба со стрессами.

- Оптимальный режим труда и отдыха.

- Соблюдение рекомендаций о предельно допустимых физических нагрузках.

Пациенты из групп риска и их близкие обязательно должны быть информированы о вероятности такого осложнения заболевания как наступление внезапной коронарной смерти. Эта информация заставит больного более внимательно относиться к своему здоровью, а его окружение сможет освоить навыки сердечно-легочной реанимации и будет готово к выполнению таких мероприятий.

Больным с патологиями сердца может рекомендоваться постоянный прием противоаритмических и других препаратов, улучшающих работу сердечно-сосудистой системы:

При необходимости пациентам может рекомендоваться кардиохирургическое лечение:

- имплантация кардиовертера-дефибриллятора;

- радиочастотная абляция желудочковых аритмий;

- операции для восстановления нормального коронарного кровообращения: ангиопластика, стентирование, аортокоронарное шунтирование;

- аневризмэктомия;

- циркулярная эндокардиальная резекция;

- расширенная эндокардиальная резекция (может сочетаться с криодеструкцией).

Остальным людям для профилактики внезапной коронарной смерти рекомендуется вести здоровый образ жизни, регулярно проходить профилактические обследования (ЭКГ, Эхо-КГ и др.), позволяющие выявлять патологии сердца на самых ранних стадиях. Кроме этого, следует своевременно обращаться к врачу при появлении дискомфортных ощущений или болей в сердце, артериальной гипертензии и нарушений пульса.

Немаловажное значение в профилактике внезапной коронарной смерти имеет ознакомление и обучение населения навыкам сердечно-легочной реанимации. Ее своевременное и правильное выполнение повышает шансы на выживание пострадавшего.

- Врач-кардиолог Севда Байрамова рассказывает о внезапной коронарной смерти:

- Др. Дэйл Адлер, врач-кардиолог из Гарварда, рассказывает, кто в зоне риска внезапной коронарной смерти:

Острая коронарная недостаточность: причины, симптомы перед смертью

Острая коронарная недостаточность — состояние организма, при котором происходит полная или частичная блокировка снабжения кровью сердечной мышцы.

Эта патология часто приводит к внезапной коронарной смерти. Эта статья расскажет о том, какие причины вызывают это состояние, о способах диагностики и лечения, как оказать неотложную помощь.

Причины развития

Острый коронарный синдром (ОКС) — еще одно название этой патологии. В основном он начинается вследствие атеросклеротического поражения сосудов.

Патогенез (механизм развития) этого заболевания состоит в отложении холестерина в стенках артерий, из-за чего они теряют эластичность, кровоток затрудняется. Код заболевания по МКБ-10 — 124.8.

При частичном нарушении кровоснабжения миокарда происходит нехватка кислорода, клетки недополучают необходимые для жизнедеятельности вещества. Это состояние называют ишемической болезнью сердца. При полном блокировании движения крови развивается инфаркт.

Причины, по которым может возникать ОКС:

- тромботический стеноз;

- расслоение стенок артерий;

- спазм сосудов;

- фиброз;

- наличие инородного тела (эмбола) в системе кровоснабжения;

- воспаление серозной оболочки сердца (эндокардит);

- сужение просвета сосудов.

Нарушение снабжения кровью миокарда также возможно из-за полученных травм в области сердца (например, ножевое ранение), перенесенных хирургических операций.

Повышенному риску возникновения ОКС подвержены люди со следующими заболеваниями:

- ишемия, перенесенные ранее сердечные приступы;

- миокардиодистрофия и миокардит (воспаление мышечной ткани сердца);

- тахикардия;

- сахарный диабет;

- гипертония;

- врожденная склонность к внезапной остановке сердца;

- патологии сосудистой системы (тромбофлебиты, тромбоэмболии).

Также факторами риска являются такие состояния:

- ожирение, неправильное питание (ведущее к накоплению холестерина);

- табакокурение, прием кокаина;

- низкая двигательная активность;

- пожилой возраст (риск ОКС возрастает после 45 у мужчин, 55 — у женщин).

Первые признаки и симптомы

Примерно в половине случаев возникновения коронарной недостаточности не проявляется никакой симптоматики. Человек чувствует слабое головокружение, у него наблюдается ускоренное сердцебиение. В других случаях признаки патологии проявляются в комплексе.

Симптомы острой коронарной недостаточности перед смертью включают:

- давящие или болезненные, часто жгучие ощущения в грудине;

- боль проецируется в другие части тела (живот, лопатки, руки и т. д.);

- обильный пот;

- судороги;

- выделение пены изо рта;

- появление одышки;

- тошнота, иногда с рвотой;

- замедление дыхания, одышка;

- внезапная бледность;

- сильное головокружение, иногда с потерей сознания;

- беспричинная слабость.

Патология редко возникает у людей, не имеющих никаких сердечно-сосудистых заболеваний.

Человек, у которого часты приступы стенокардии, может перепутать ее признаки с ОКС. Однако, есть некоторые отличия. При обычном нарушении работы сердца болевые ощущения длятся 5-10 минут, а при коронарном синдроме они продолжаются более длительное время – до 6 часов.

Стенокардия характеризуется дискомфортом, сдавленностью в груди. Боль же при ОКС может быть такой силы, что блокирует любые движения.

Методы диагностики патологии

При поступлении больного в клинику врач проводит осмотр и ставит предварительный диагноз.

Основные факторы, на основании которых диагностируется коронарная недостаточность:

- отсутствие пульса;

- блокировка дыхания;

- больной находится в бессознательном состоянии;

- зрачки не реагируют на свет;

- лицо приобретает землистый оттенок.

Для подтверждения диагноза проводятся следующие исследования:

- ЭКГ;

- коронарография;

- МРТ;

- эхокардиография;

- сцинтиграфия сердечной мышцы.

Электрокардиография показывает изменения электрических характеристик сердца при обнаружении патологий. Нарушение кровотока в коронарных артериях характеризуется типичным отклонением электрокардиограммы.

Коронарография (ангиография артерий, прилегающих к миокарду) дает визуальную картинку их сужения. Этот анализ осуществляется с применением контрастного вещества, видимого на рентгене. Через вену на ноге пациента катетер с реагентом вводят в коронарную область. После этого делают серию снимков, по которым врач определяет, имеет ли место непроходимость сосудов.

С помощью эхокардиографии (УЗИ сердца) исследуют изменения структуры миокарда, его клапанный аппарат. Работа клапанов напрямую влияет на процесс кровообращения.

Сцинтиграфия сердечной мышцы — это новая информативная методика, основанная на принципе ядерного сканирования. Вещество со специальными радионуклидами, которые накапливаются мышцей сердца, вводят в кровь пациента. При прохождении через миокард реагент показывает области нарушения кровотока.

Дополнительно у больного берется кровь на анализ. Вследствие инфаркта, который часто является следствием ОКС, ткани сердца частично отмирают. При этом процессе выделяются особые вещества, наличие которых в крови указывает на коронарный синдром.

Неотложная помощь

Острая коронарная недостаточность часто является причиной внезапной смерти. Чтобы спасти человека, нужно оперативно оказать ему первую помощь.

При обнаружении признаков ОКС необходимо восстановить нормальный кровоток. Если человек находится без сознания, до приезда врачей проводят реанимацию ручным способом.

Для этого делают непрямой массаж сердца, сочетая его с искусственным дыханием. Массаж производится ритмичным надавливанием в область грудной клетки, 5-6 раз подряд. Затем нужно вдохнуть воздух в легкие больного. Эти действия повторяют до приезда бригады врачей.

Если человек в сознании, но ощущает сильную боль в районе сердца, следует сразу же обеспечить ему состояние покоя. Для этого нужно прекратить всяческую физическую активность. Это стабилизирует ритм сердцебиения.

Затем больному дают медикаменты, облегчающие работу сердца (нитроглицерин, изокет). Таблетка кладется под язык для рассасывания. Сразу после этих мер вызывают машину скорой помощи.

Лечение

После обследования больного врач на основе анализов определяет методы лечения. Это может быть терапия лекарственными средствами, хирургическое вмешательство.

Помимо этого, необходимо соблюдать диету, двигательный режим, исключить вредные привычки.

Стентирование и баллонная ангиопластика

Стентирование и баллонная ангиопластика — это методы лечения, которые предполагают чрескожное вмешательство в сосуды, забитые холестерином, с целью улучшения кровоснабжения. С ее помощью восстанавливается нормальный кровоток в миокарде без операции на открытом сердце.

Во время операции в заблокированную артерию вводится специальное приспособление – стент. Это металлический цилиндр в виде сеточки, способный сжиматься и расширяться.

Стент расширяет стенки артерии, позволяя крови беспрепятственно двигаться по ней.

В случае с баллонной ангиопластикой, суженную артерию расширяют баллончиком, который накачивают воздухом. Баллонную ангиопластику часто совмещают с установкой стента.

Тромболизис

Тромболизис — это вид терапии сосудов, при котором кровоток восстанавливается за счет лизиса (растворения) тромбов.

Больному внутривенно вводится препарат, растворяющий сгусток крови, который мешает кровообращению. Процесс разрушения тромба проходит в течение 3-6 часов.

Для тромболизиса используют фибринолитики: стрептодеказа, стрептокиназа, урокиназа и др.

Шунтирование коронарных артерий

Аортокоронарное шунтирование — операция, направленная на восстановление движения крови в артериях, прилегающих к сердцу. Для этого используются шунты — сосудистые протезы.

Суть метода состоит в том, что с помощью шунтов прокладывается окружной путь, обходящий участок сужения. Он направлен от сердечной аорты к работающей артерии.

Роль шунтов выполняют вены, изъятые из бедра пациента или грудины. Их подшивают выше и ниже заблокированного участка.

Назначение лекарственных препаратов

- Медикаментозная терапия проводится в случаях, когда нет серьезных поражений сердца, требующих хирургического вмешательства.

- Лечение осуществляется комплексно, с использованием нескольких групп препаратов.

- К ним относятся:

- анальгетики центрального действия, устраняющие болевой синдром (фентанил, трамадол, промедол);

- средства антиагрегантного и антикоагулянтного действия. Они разжижают кровь, препятствуют слипанию тромбоцитов. Это гепарин, синкумар, варфарин;

- бета-блокаторы. Блокируют адреналиновые рецепторы, тем самым расслабляя сердечную мышцу. Регулируют кровоток внутри миокарда. Это анаприлин, карведилол, метопролол;

- липидоснижающие лекарства. Угнетают фермент, способствующий образованию холестерина. К ним относятся: Розувастатин, Васкулар, Липримар, Атомакс;

- нитраты. Обладают сосудорасширяющим действием, уменьшают потребность миокарда в кислороде. Это Нитроглицерин, Нитронг, Сустак-форте.

Профилактика

Профилактические меры по предотвращению ОКС заключаются в ведении здорового образа жизни.

Нужно соблюдать следующие правила:

- исключить курение, алкогольные напитки;

- перейти на правильное питание, богатое овощами, фруктами, зеленью, злаками;

- делать гимнастику, совершать прогулки;

- следить за психоэмоциональным состоянием.

Следует регулярно проверять артериальное давление, контролировать уровень холестерина в крови.

Последствия и осложнения

ОКС часто становится причиной внезапной коронарной смерти. Ситуация осложняется тем, что человек не знает о заболевании, если оно протекает бессимптомно.

Существуют и другие последствия острой коронарной недостаточности, которые выражаются в виде таких патологий:

- нарушение сердечного ритма;

- кардиосклероз;

- сердечная недостаточность;

- повторный инфаркт.

Прогноз и выживаемость

Выживаемость людей, перенесших ОКС, во многом зависит от своевременной врачебной помощи.

У более чем 20% наступает летальный исход по причине ее неоказания. Другой важный фактор — степень тяжести заболевания. Смертность выше у пациентов с обширным инфарктом миокарда. При мелкоочаговом поражении сердечной мышцы шансов выжить больше.

Прогноз выживаемости при ОКС: первый год переживает 80% пациентов, в следующие пять лет показатель снижается на 5%, в течение десяти лет выживает половина перенесших острую коронарную недостаточность.

Автор статьи: Дмитриева Юлия (Сыч) — В 2014 году с отличием окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского. В настоящее время работает врачом-кардиологом 8 СГКБ в 1 к/о.

Автор статьи: Дмитриева Юлия (Сыч) — В 2014 году с отличием окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского. В настоящее время работает врачом-кардиологом 8 СГКБ в 1 к/о.

Коронарная смерть: причины, первая помощь, прогноз

ВКС встречается очень часто. Так, от внезапной смерти от острой коронарной недостаточности погибает больше больных, чем по другой причине, например, в США цифра погибших достигает 350 тыс. человек. Средний возраст пострадавших варьируется в пределах 60 лет, однако, может наблюдаться в любом возрасте. Чаще всего страдают мужчины.

Примечательно, что до недавнего времени анализ результатов исследования ВКС затруднялся из-за отсутствия определения состояния. Так, примерно 35 лет назад внезапной смертью считалась либо произошедшая мгновенно, либо в течение суток.

Сейчас существует множество подходов к изучению явления, что является проблемой, поскольку соотнести результаты исследований очень сложно.

Различаются даже формулировки, хотя, по сути, внезапная коронарная смерть и внезапная сердечная смерть — одно и то же явление.

Общие сведения

Внезапная коронарная смерть составляет 40% всех причин гибели людей старше 50, но младше 75 лет, не страдающих диагностированными сердечными заболеваниями. На 100 тысяч населения приходится около 38 случаев ВСС ежегодно. При своевременном начале реанимационных мероприятий в стационаре выживаемость составляет 18% и 11% при фибрилляции и асистолии соответственно.

Внезапная сердечная смерть

Классификация

По мнению некоторых учёных, подход к изучению ВКС должен базироваться на временном интервале, идущем от начальной стадии проявления симптоматики, а также причины. Исходя из этого было предложено разделить на 3 формы:

- первичную аритмию (47%);

- острую ишемию (43%);

- недостаточность насосной функции (8%);

В оставшиеся 2% вошли случаи, не поддающиеся классификации.

Основная классификация, которой пользуется большая часть врачей, распределяет ВКС по 2 формам:

- Клинической. Сознание, дыхание и кровообращение у пациента отсутствует, однако, состояние можно вернуть и привести пациента в нормальное самочувствие.

- Биологической. Все признаки ВКС присутствуют, однако, реанимационные работы неспособны вернуть пациента к жизни.

Про причины внезапной коронарной смерти расскажем ниже.

Внезапная коронарная смерть может быть:

- клиническая – сопровождается отсутствием дыхания, кровообращения и сознания, но больного можно реанимировать;

- биологическая – сопровождается отсутствием дыхания, кровообращения и сознания, но пострадавшего уже невозможно реанимировать.

В зависимости от скорости наступления внезапная коронарная смерть может быть:

- мгновенная – летальный исход наступает за несколько секунд;

- быстрая – летальный исход наступает на протяжении 1 часа.

По наблюдениям специалистов, мгновенная внезапная коронарная смерть наступает почти у каждого четвертого погибшего вследствие такого летального исхода.

Систематизация ВСС возможна по причинам заболевания (ОИМ, блокада, аритмия), а также по наличию предшествующих признаков.

В последнем случае сердечная смерть подразделяется на бессимптомную (клиника развивается внезапно на фоне неизмененного здоровья) и имеющую предшествующие признаки (кратковременная утрата сознания, головокружение, боли в груди за час до развития основной симптоматики). Наиболее важной для проведения реанимационных мероприятий является классификация по типу нарушения сердечной деятельности:

- Фибрилляция желудочков. Имеет место в абсолютном большинстве случаев. Требует проведения химической или электрической дефибрилляции. Представляет собой хаотичные беспорядочные сокращения отдельных волокон миокарда желудочков, неспособные обеспечить кровоток. Состояние обратимое, хорошо купируется с помощью реанимационных мероприятий.

- Асистолия. Полное прекращение сердечных сокращений, сопровождающееся остановкой биоэлектрической деятельности. Чаще становится следствием фибрилляции, однако может развиваться первично, без предшествующего мерцания. Возникает как следствие тяжелой коронарной патологии, реанимационные мероприятия малоэффективны.

Этиология и патогенез

Асистолия лежит в основе развития внезапной коронарной смерти. Наихудшим прогностическим признаком является мгновенная асистолия — 3-4% выживаемости на догоспитальном этапе.

В прогностическом плане более высокие надежды на обратимость процесса имеет асистолия, которая наступает после фибрилляции желудочков, при этом более благоприятно наличие крупноволновой формы фибрилляции желудочков, нежели мелковолновой.

Доказано, что своевременно проведенная электрическая дефибрилляция сердца, прекратившая фибрилляцию желудочков, в том случае, если сердце сохранило достаточные запасы АТФ, а проводящая система сердца и сократительный миокард не подверглись длительной гипоксии, дает возможность сердечной мышце в течение нескольких секунд вернуться к нормальному функционированию, о чем свидетельствует появление пульса и самопроизвольное восстановление нормального АД.

В том случае, если дефибрилляция была проведена с запозданием, и запасы АТФ сердечной мышцы истощились, то проведение импульсов может быть сильно замедлено, а сократимость миокарда – слишком слабыми, что проявляется отсутствием пульса на периферических артериях.

ПОДРОБНОСТИ: Кровохарканье и легочное кровотечение неотложная помощь

Патогенез напрямую зависит от причин, вызвавших заболевание. При атеросклеротическом поражении коронарных сосудов происходит полная окклюзия одной из артерий тромбом, кровоснабжение миокарда нарушается, формируется очаг некроза.

Сократительная способность мышцы снижается, что приводит к возникновению острого коронарного синдрома и прекращению кардиальных сокращений. Нарушения проводимости провоцируют резкое ослабление работы миокарда.

Нед остаточная сократительная способность становится причиной снижения сердечного выброса, застоя крови в камерах сердца, образования тромбов.

При кардиомиопатиях патогенетический механизм основан на непосредственном снижении работоспособности миокарда. При этом импульс распространяется нормально, однако сердце по тем или иным причинам слабо на него реагирует.

Дальнейшее развитие патологии не отличается от блокады проводящей системы. При ТЭЛА нарушается приток венозной крови к легким. Происходит перегрузка ПЖ и других камер, формируется застой крови в большом круге кровообращения.

Переполненное кровью сердце в условиях гипоксии оказывается неспособным продолжать работу, происходит его внезапная остановка.

Лечение

Спасти пациента можно только при экстренной диагностике и медицинской помощи. Человек укладывается на жесткое основание на пол, проверяется сонная артерия. Когда выявлена остановка сердца, реализуют технику искусственного дыхания и массаж сердца. Реанимацию начинают с единичного удара кулаком по средней зоне грудины.

Остальные мероприятия состоят в следующем:

- немедленная реализация закрытого массажа сердца – 80/90 нажимов в минуту;

- искусственная вентиляция легких. Используется любой доступный способ. Обеспечивается проходимость дыхательных путей. Манипуляции не прерывают более, чем на 30 секунд. Возможно интубирование трахеи.

- обеспечивается дефибрилляция: начало – 200 Дж, если нет результата — 300 Дж, если нет результата — 360 Дж. Дефибрилляция – это процедура, которая реализуется посредством специального оборудования. Врач воздействует на грудную клетку электрическим импульсом в целях восстановления сердечного ритма;

- в центральные вены вводится катетер. Подается адреналин – каждые три минуты по 1 мг, лидокаин 1.5 мг/кг. При отсутствии результата – показан повторный ввод в идентичной дозировке через каждые 3 мин;

- при отсутствии результата вводят орнид 5 мг/кг;

- при отсутствии результата – новокаинамид – до 17 мг/кг;

- при отсутствии результата – магния сульфат – 2 г.

- при асистолии показано экстренное введение атропина 1 г/кг каждый 3 мин. Врач устраняет причину асистолии – ацидоз, гипоксию и пр.

Больной подлежит немедленной госпитализации. Если пациент пришел в себя, терапия направлена на профилактику рецидива. Критерием эффективности лечения становится сужение зрачков, развитие нормальной реакции на свет.

Во время реализации сердечно-легочной реанимации все препараты вводятся быстро, в/в. Когда доступ к вене отсутствует, «Лидокаин», «Адреналин», «Атропин» вводятся в трахею, с увеличением дозировки в 1.5-3 раза. На трахее должна быть установлена специальная мембрана или трубка. Препараты растворяются в 10 мл изотонического раствора NaCl.

Если невозможно использовать ни один представленный способ введения лекарств, медик принимает решение о проведении внутрисердечных инъекций. Реаниматолог действует тонкой иглой, строго соблюдая технику.

Лечение прекращается в том случае, если в течение получаса нет признаков эффективности реанимационных мероприятий, больной не поддается медикаментозному воздействию, выявлена стойкая асистолия с многократными эпизодами. Реанимация не начинается, когда с момента остановки кровообращение прошло более получаса или если больной документально зафиксировал отказ от мероприятий.

ПОДРОБНОСТИ: Микроклизмы с препаратом микролакс

Если имеет место внезапная коронарная смерть, нужна неотложная помощь. Единственная лечебная мера — реанимационные работы. При этом они эффективны только при внезапной коронарной смерти, а вот в случае с тяжело и долго болеющими являются неэффективными. Реанимация состоит из нескольких этапов:

- Восстановления проходимости дых-ных путей.

- Проведение искусственного дыхания или ИВЛ.

- Восстановления кровообращения.

Чтобы восстановить проходимость дых-ных путей, необходимо:

- положить пациента на ровную и жёсткую поверхность;

- запрокинуть голову назад, можно положить валик;

- выдвинуть нижнюю челюсть вперёд.

- открыть рот.

- удалить из ротовой полости мешающие предметы, например, рвотные массы;

- вынуть язык, если он перекрывает проход в дыхательный путь;

ИВЛ проводят в условиях стационара. Если под рукой ничего нет, то больному нужно произвести стандартное искусственное дыхание: вдувать воздух в его ротовую полость, при этом зажимая нос руками.

Восстановление кровообращения — наиболее тяжёлый период реанимационных работ. Перед началом важно нанести «прекардиальный удар», то есть ударить кулаком в середину грудины, но не в область сердца. Далее, необходимо положить свои руки на грудь больному (одна на одну) таким образом, чтобы основание ладони находилось на грудине.

Дальнейшие мероприятия требуют правильного соотношения одного вдоха и надавливания на грудину:

- 2 вдоха и 15 надавливаний, если реанимацию проводит один человек.

- 1 вдох и 5 надавливаний, если реанимацию проводит 2 человека.

Каждые 3 мин. нужно проверять эффективность реанимации, то есть смотреть на пульс и реакцию зрачков. Если дыхание восстановилось, то дальнейшую реанимацию можно прекращать, поскольку поступающий в мозг кислород активизирует его работу. Если же реакция зрачков есть, а дыхания нет, то реанимационные работы нужно продолжать хотя бы до прибытия скорой помощи.

Профилактика заболевания

Принцип профилактических мероприятий — информирование пациента о его состоянии. Многие сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к внезапной коронарной смерти, и если больной будет об этом предупреждён, он не только будет внимательнее относиться к лечению, но и сможет подготовить близких к реанимационным работам.

Прочие профилактические средства направлены на стабилизацию работы сердечной мышцы при помощи:

- дезагрегантов;

- антиоксидантов;

- бета-адреноблокаторов;

- ограничения двигательной активности и нагрузки на сердце;

- избегания стрессовых ситуаций;

- отказ от курения;

Также больному полезно придерживаться здорового образа жизни, например, отказываться от жирной пищи, а также острого, солёного.

Симптомы внезапной сердечной смерти

За 40-60 минут до развития остановки возможно появление предшествующих признаков, к которым относится обморок длительностью 30-60 секунд, выраженное головокружение, нарушение координации, снижение или подъем артериального давления.

Характерны боли за грудиной сжимающего характера. Со слов пациента, сердце будто сжимают в кулаке. Симптомы-предшественники наблюдаются не всегда. Зачастую больной просто падает во время выполнения какой-либо работы или физических упражнений.

Возможна внезапная смерть во сне без предшествующего пробуждения.

Сердечная остановка характеризуется утратой сознания. Пульс не определяется как на лучевой, так и на магистральных артериях.

Остаточное дыхание может сохраняться на протяжении 1-2 минут с момента развития патологии, но вдохи не обеспечивают необходимой оксигенации, так как кровообращение отсутствует. При осмотре кожа бледная, синюшная. Отмечается цианоз губ, мочек ушей, ногтей.

Зрачки расширены, не реагируют на свет. Отсутствует любая реакция на внешние раздражители. При тонометрии АД тоны Короткова не выслушиваются.

Неотложная помощь

Реанимация должна проводиться в первые 3-5 минут после выявления признаков клинической внезапной смерти. Для этого необходимо:

- Вызвать бригаду «Скорой», если больной находится не в лечебном учреждении.

- Восстановить проходимость дыхательных путей. Пострадавшего следует уложить на жесткую горизонтальную поверхность, запрокинуть голову назад и выдвинуть нижнюю челюсть. Далее нужно открыть его рот, убедиться в отсутствии мешающих дыханию предметов. При необходимости удалить салфеткой рвотные массы и вынуть язык, если он перекрывает дыхательные пути.

- Начать проводить искусственное дыхание «рот в рот» или ИВЛ (если больной находится в условиях стационара).

- Восстановить кровообращение. В условиях лечебного учреждения для этого проводится дефибрилляция. Если больной находится не в больнице, то вначале следует нанести прекардиальный удар – удар кулаком в точку на середине грудины. После этого можно приступать к непрямому массажу сердца. Ладонь одной руки положить на грудину, накрыть ее другой ладонью и начать выполнять нажатия на грудную клетку. Если реанимационные мероприятия выполняются одним человеком, то на каждые 15 надавливаний следует совершать 2 вдоха. Если в спасении больного участвуют 2 человека, то на каждые 5 надавливаний проводят 1 вдох.

ПОДРОБНОСТИ: Первые признаки беременности на ранних сроках

Через каждые 3 минуты необходимо проверять эффективность неотложной помощи – реакцию зрачков на свет, присутствие дыхания и пульса.

Если реакция зрачков на свет определяется, но дыхание не появилось, то реанимационное мероприятия следует продолжать до прибытия «Скорой».

Восстановление дыхания может становиться поводом для прекращения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, поскольку появление кислорода в крови способствует активации головного мозга.

https://www.youtube.com/watch?v=lQHZRoNxN-c

После выполнения успешной реанимации больного госпитализируют в специализированное отделение кардиологической реанимации или отделение кардиологии. В условиях стационара специалисты смогут установить причины внезапной коронарной смерти, составить план эффективного лечения и профилактики.

Помощь пострадавшему оказывают на месте, транспортировка в ОРИТ осуществляется после восстановления сердечного ритма. Вне ЛПУ реанимацию проводят путем простейших базовых приемов. В условиях стационара или машины скорой помощи возможно использование сложных специализированных методик электрической или химической дефибрилляции. Для оживления применяют следующие методы:

- Базовая СЛР. Необходимо уложить пациента на жесткую ровную поверхность, очистить дыхательные пути, запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть. Зажать пострадавшему нос, положить на рот тканевую салфетку, обхватить его губы своими губами и сделать глубокий выдох. Компрессию следует осуществлять весом всего тела. Грудина должна продавливаться на 4-5 сантиметров. Соотношение компрессий и вдохов – 30:2 независимо от числа реаниматоров. Если сердечный ритм и самостоятельное дыхание восстановились, нужно уложить больного на бок и дождаться врача. Самостоятельная транспортировка запрещена.

- Специализированная помощь. В условиях лечебного учреждения помощь оказывают развернуто. При выявлении на ЭКГ мерцания желудочков производят дефибрилляции разрядами по 200 и 360 Дж. Возможно введение антиаритмиков на фоне базовых реанимационных мероприятий. При асистолии вводят адреналин, атропин, натрия бикарбонат, хлористый кальций. Пациента в обязательном порядке интубируют и переводят на искусственную вентиляцию легких, если это не было сделано ранее. Показано мониторирование для определения эффективности врачебных действий.

- Помощь после восстановления ритма. После восстановления синусового ритма ИВЛ продолжают до восстановления сознания или дольше, если этого требует ситуация. По результатам анализа КЩС производят коррекцию электролитного баланса, pH. Требуется круглосуточное мониторирование жизнедеятельности больного, оценка степени поражения центральной нервной системы. Назначается восстановительное лечение: антиагреганты, антиоксиданты, сосудистые препараты, дофамин при низком АД, сода при метаболическом ацидозе, ноотропные средства.

Острая коронарная недостаточность симптомы перед смертью

Падение кровотока в венечных артериях может возникать внезапно или постепенно, просвет сосуда перекрывается полностью или частично. В зависимости от этого симптомы коронарной недостаточности и ее последствия бывают различными.

Внезапная

Если непредвиденно возникает прекращение питания кровью миокарда на массивном участке, то гипоксия сердечной мышцы приводит к нарушению образования и проведения сердечного импульса, начинаются хаотические сокращения мышечных волокон, мерцание или фибрилляция желудочков вплоть до полной остановки сердца. Если вовремя не провести реанимацию, то исход может быть летальным.

Фибрилляция желудочков при внезапной коронарной недостаточности

Острая

При полной закупорке или спазме коронарных артерий развивается участок некроза в мышечном слое сердца, что проявляется в виде симптомов инфаркта миокарда. Вторым вариантом острого коронарного синдрома является нестабильная стенокардия, которую рассматривают как предынфарктное состояние. Она бывает в таких формах:

- возникшая впервые;

- с внезапным увеличением частоты, тяжести или длительности приступов;

- со снижением переносимости физических нагрузок;

- вариантная, Пинцметала, спонтанная (приступы без видимых причин);

- постинфарктная (в раннем периоде).

Нестабильная стенокардия при острой коронарной недостаточности

Относительная

Если потребность миокарда в кислороде превышает возможности кровоснабжения, то формируется относительный дефицит кровотока по венечным артериям. Такое состояние может быть при резком повышении артериального давления, тяжелой физической нагрузке или психоэмоциональной реакции, выраженной гипертрофии миокарда.

Хроническая

Постепенное сужение просвета артерий, которые участвуют в кровоснабжении сердечной мышцы, приводит к стенокардии напряжения. Приступы вначале возникают при интенсивных нагрузках, но затем, по мере затруднения притока крови, становятся все более частыми, могут возникать даже в состоянии покоя.

Риск развития инфаркта миокарда зависит от правильности лечения и возможностей образования обходных путей для питания сердца (коллатералей).

Причины возникновения острой коронарной недостаточности

Чаще всего сердечная коронарная недостаточность развивается по причине закупорки коронарных артерий липопротеидными бляшками и тромбами.

ОКС также может быть вызван:

- Ишемией сердечной мышцы, спровоцированной повышенной потребностью органа в кислороде при спортивной нагрузке, стрессе или зависимости от алкоголя.

- Асистолией – полной остановкой сокращений сердца.

- Падением артериального давления и уменьшением коронарного кровоснабжения в состоянии сна или покоя.

- Мерцательной аритмией (фибрилляцией желудочков).

- Нарушением работы электрической системы сердца, угрожающей жизни тахикардией.

- Спазмом коронарных сосудов (например, вследствие приема кокаина).

- Поражением артерий (стеноз, воспаление внутренних оболочек, разрывы или надрывы).

- Прямым ножевым попаданием в один из отделов сердца.

- Постоперационными осложнениями.

- Опухолью.

- Кровяным сгустком (тромбом), образованным в близкой к коронарным сосудам области (например, в сердце), который мигрировал в артерию и полностью перекрыл ее просвет.

- Рубцами на миокарде после перенесенного инфаркта.

Первая помощь при обострении

Неотложная помощь заключается в срочном обращении в медицинское учреждение для госпитализации пациента. Чтобы попытаться остановить приступ давления в груди, необходимо уложить больного и расстегнуть пуговицы на одежде, затрудняющие дыхание, ослабить галстук. При этом человеку следует находиться в хорошо проветриваемом, но теплом помещении.

Для купирования стеноза просвета коронаров применяется нитроглицерин и другие нитраты. При сочетании с артериальной гипертензией, целесообразно применять бета-адреноблокаторы для снижения потребности миокардиальной ткани в кислороде.

В стационаре при тромбозе венечных сосудов используют антикоагулянты («Клексан», «Гепарин»), а также фибринолитические ферменты, растворяющие сгустки – «Алтеплаза», «Урокиназа». Эти лекарства восстанавливают проходимость сосудов.

В качестве препаратов для повышения устойчивости к ишемии назначают «Триметазидин», «Рибоксин», «Предуктал»(«Мидронат»). В тяжелых случаях показано аорто-коронарное шунтирование.

Следовательно, острая коронарная недостаточность – опасное и болезненное состояние, при котором важна своевременная диагностика и лечение. Большинство пациентов избегают ранней смерти только благодаря своевременной доврачебной помощи.

Сердечную боль, возникающую при коронарной недостаточности, нельзя терпеть, а приступ необходимо немедленно купировать. Для этого обязательно нужно восстановить нормальное кровоснабжение сердца. Когда наблюдается острый коронарный синдром, неотложная помощь до вмешательства врачей заключается в снижении (прекращении) физической нагрузки и приеме лекарств:

- Почувствовав боль, стоит немедленно прекратить все активные действия: интенсивность работы сердечной мышцы снижается в спокойном состоянии, при этом уменьшается и потребность сердца в кислороде. Уже за счет этого боль уменьшится, а коронарное кровоснабжение частично восстановится.

- Одновременно с прекращением активных действий больной должен принять моментально действующие лекарства: валидол, нитроглицерин. Эти средства остаются единственной неотложной доврачебной помощью при сердечном приступе.

Человеку с приступом коронарной недостаточности нужно оказать первую помощь: положить в постель, под язык дать таблетку (0,0005 г) нитроглицерина. Альтернатива – 3 капли спиртового раствора (1%) этого лекарства на кубике сахара.

Если нет нитроглицерина или он противопоказан (например, при глаукоме), его заменяют валидолом, который оказывает более мягкое сосудорасширяющее действие. К ногам сердечника необходимо приложить грелку, по возможности сделать ингаляцию кислородом. Сразу вызвать неотложку.

Этиология

Причины коронарной недостаточности многообразны и принято выделять следующие:

- Сердечная патология (врожденные пороки развития системы кровообращения, аневризма сердца, стеноз легочного ствола, эндокардит, кардиомиопатия).

- Аутоиммунные заболевания (васкулит).

- Подагра.

- Травма сосудов.

- Анафилактический шок.

Наряду с этим существуют определенные факторы риска, которые приводят к развитию коронарной патологии:

- Избыток веса.

- Погрешности в питании.

- Курение, злоупотребление алкоголем.

- Малоподвижный образ жизни.

- Мужской пол.

- Возраст старше 50 лет.

- Наследственность.

- Нарушение углеводного обмена, гиперхолестеринемия.

- Повышенное артериальное давление.

- Стрессы.

Механизм развития патологического состояния связан с такими процессами в венечных сосудах, как атеросклероз, тромбоз и спазм.

Симптомы заболевания

Коронарная недостаточность в первую очередь проявляется приступом стенокардии или одышкой. В терминальных стадиях наступает инфаркт миокарда.

Менее тяжела первая степень недостаточности, при которой приступы стенокардии развиваются редко, да и то при физической нагрузке или эмоциональном перенапряжении.

Вторая степень заболевания характеризуется четкими симптомами стенокардии напряжения, при этом она появляется при любой физической нагрузке. Третья степень патологии характеризуется часто случающимися тяжелыми приступами, которые проявляются не только при нагрузке, но и в состоянии покоя.

Острая коронарная недостаточность

Это состояние, которое вызывается спазмом коронарных сосудов, снабжающих сердце кровью.

Спазмы возникают в состоянии покоя, при незначительных нагрузках эмоциональных или физических, так как происходит резкое возрастание потребности тканей в кислороде.

Довольно часто синдром внезапной смерти связан с этим заболеванием. Такие заболевания как стеноз, сосудистая эмболия способны спровоцировать острую коронарную недостаточность.

Клиническим синдромом острой коронарной недостаточности является грудная жаба или стенокардия из-за временного нарушения коронарного кровообращения.

Основой приступа является кислородное голодание сердца, вследствие чего происходит накопление неполного окисления продуктов в тканях, в результате раздражается рецепторный аппарат. Происхождение приступов зависит от функциональных моментов, которые вызывают спазм сосудов.

Усиленность и характер приступа зависит от реакции сосудистой стенки, раздражающей силы, атеросклеротического поражения, которое увеличит наклонность к спазму. Также приступы могут возникнуть вследствие накопления катехоламина.

Стенокардия гораздо реже возникает при ревматизме, а также возможно ее развитие без поражения коронарных сосудов. На серьёзные анатомические поражения сосудов будут указывать ночные приступы, возникающие во время покоя, которые проходят довольно тяжело.

Они могут возникать внезапно и сопровождаться сильной загрудинной болью. Как правило, продолжительность 2–20 минут. Если же продолжительность более 35 минут, то уже следует предполагать инфаркт.

Боли всегда иррадиируют в левую часть тела, однако может возникнуть в кисти, плече, ухе.

Коронарная недостаточность причины

1. Сочетание сосудистых и метаболических факторов;

2. Усиленная работа сердца связанная с увеличением метаболической потребности сердца в том случае, когда венечные сосуды неспособны увеличить кровоток;

3. В сосудах кровоток уменьшается, если метаболические запросы миокарда не изменились.

Причины возникновения коронарной недостаточности могут быть разнообразны, но, как правило, обуславливаются спазмами, тромботическим или атеросклеротическим стенозом. Случается, что инородное тело также может послужить причиной прекращения или снижения кровотока.

Наиболее частой причиной коронарной недостаточности является атеросклероз венечной артерии сердца, коронарит, различные сосудистые травмы (например, падения, удары, сдавления), врождённые и приобретённые сердечные пороки. А также септический эндокардит, стеноз лёгочного ствола, сифилитический аортрит, шок и коллаптоидное состояние, анемия, рассеивающая аневризма аорты.

Также причиной коронарной недостаточности может послужить внезапное нарушение проходимости артерий венечных из-за спазма и закупорки полной или частичной (например, воздушные пузырьки или капли жира), эмболии, тромбоза, компрессии, спайки, расслоения и довольно редкого наличия врождённого шунта между лёгочными и коронарными артериями. На неишемизированных участках сердца будут возрастать метаболические запросы

Однако довольно важно на неишемизированном участке и в той части поражения артерии перераспределить кровь («обкрадывание»)

Патологический процесс, который сопровождается перфузионным давлением в системе венечной артерии, артериальная гипоксия и анемия, отравления окисью углерода и многое другое, вазодилатация не способна удовлетворить метаболическую потребность сердца. Хроническая или острая форма коронарной недостаточности будет развиваться в зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия того или иного фактора.

Сужение или уменьшение способности расширяться поражённым венечным артериям может привести к развитию хронической коронарной недостаточности. Как правило, это обуславливается атеросклерозом, но и воспалительные процессы не исключены.

Вывод: частыми причинами возникновения коронарной недостаточности является развитие гипертонических заболеваний вследствие воспалительных процессов, атеросклероза, коронаритов, васкулитов, а также пороков сердца. Также люди с тяжёлыми инфекционными заболеваниями и с повышенной свёртываемостью крови будут предрасположены к этому заболеванию.

Проявления хронической формы коронарной недостаточности ничем не отличается от степени сужения венечных сосудов сердца. Это связано с коллатеральным кровообращением, так как в одних случаях оно органически полноценно и функционально, а в некоторых нет.

Прогноз

Внезапная коронарная смерть – это потенциально обратимое состояние, при котором – при условии своевременного оказания помощи – возможно восстановление сердечной деятельности у части потерпевших.

Большинство пациентов, переживших остановку сердца, имеют определенную степень повреждения центральной нервной системы, а некоторые из них находятся в глубокой коме. На прогноз у таких людей влияют следующие факторы:

- Общее состояние здоровья до остановки сердца (например, наличие сахарного диабета, онкологических и других заболеваний).

- Интервал времени между остановкой сердца и началом проведения сердечно-легочной реанимации.

- Качество проведения сердечно-легочной реанимации.

Симптомы острой патологии

Заболевание проявляется интенсивнее, чем стенокардия. Симптомы коронарной недостаточности следующие:

- Боль, давящий дискомфорт или жжение за грудиной, отдающие в левую сторону тела, плечевой пояс, шею, челюсть, реже – в поясницу, верхнюю часть живота.

- Нехватка дыхания.

- Интенсивное потоотделение.

- Позывы к рвоте, тошнота.

- Потеря сознания.

- Чувство сильной усталости.

- Тревожность, страх смерти.

- Отчетливое ощущение сердцебиения, тахикардия, аритмия.

Боль при ОКС схожа с приступом стабильной стенокардии, но имеет гораздо более выраженную интенсивность и продолжительность. У пациентов наблюдается изменение частоты и характера ангинозной боли.

Проявления острой недостаточности коронарного кровотока могут полностью перекрыть возможность выполнения даже самых простых действий. Сложность диагностики заключается в том, что симптомы зависят от возраста, половой принадлежности и анамнеза больного. Патология может иметь и полностью безболезненную форму, часто она развивается у пожилых пациентов, женщин и людей, страдающих от диабета.