Миелолейкоз – заболевание, имеющее прямое отношение к онкологии, заключается в поражении клеток крови. Миелоидный лейкоз действует на стволовые клетки костного мозга. Код по МКБ-10 у болезни C92.

Патология распространяется стремительно, поэтому уже через некоторое время поражённые элементы прекращают выполнять функции. Способен продолжительное время протекать, не показывая симптомов.

По статистике выявляется чаще у людей от 30 лет.

Причины

Как все онкологические заболевания, атипичный лейкоз не изучен. Сейчас исследователи, медики предполагают о возможных причинах возникновения патологии:

- распространённой теорией считается воздействие химических препаратов на человека;

- бактериальные заболевания;

- длительное воздействие веществ аренов;

- побочные действия от лечения опухолей;

- результат иного онкологического заболевания.

Учёные активно раскрывают возможные пути появления болезни, чтобы впоследствии изучить и искоренить нарушение.

Факторы риска

Ряд обстоятельств способен ощутимо повлиять на возникновение онкологии, а именно:

- воздействие радиации;

- пол;

- возраст.

Две трети факторов невозможно изменить, но постараться избежать первого – вполне осуществимо.

Виды

Работники медицины различают две видовые группы миелолейкоза.

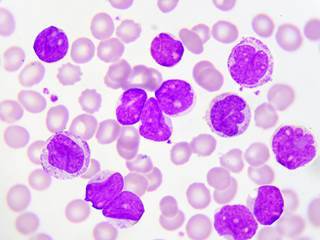

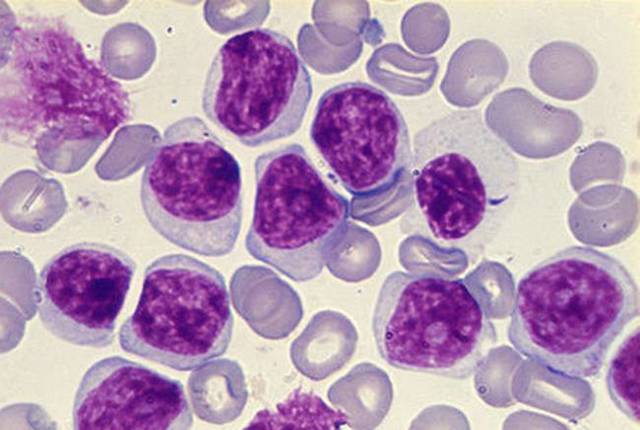

Клетки крови при миелолейкозе

Клетки крови при миелолейкозе

Острый

При обостренной форме онкологии происходит заражение клеток, не поддающееся контролю. В короткий срок здоровая клетка заменяется поражённой. Своевременное лечение поможет продлить жизнь человека. Его отсутствие ограничивает существование человека сроком до 2 месяцев.

Первый симптом острого миелолейкоза может не вызвать тревожности, но полагается обратиться к врачу за вердиктом. Онкологические симптомы миелолейкоза проявляются одновременно либо нарастают постепенно.

Острый миелобластный синдром и симптомы:

- боли в костях и суставах;

- носовые кровоизлияния;

- повышенное выделение пота во время сна;

- сбои в кровотечении, что является причиной бледности кожи;

- частые заражения;

- воспаление дёсен;

- появление гематом по площади тела;

- проблемы с дыханием даже при низком уровне физической активности.

Проявление двух и более симптомов свидетельствует о серьёзных сбоях в организме, рекомендуется посетить поликлинику. Назначение своевременного лечения поможет сохранить жизнь.

Острый миелолейкоз обнаруживает классификацию, включающую массу факторов и причин, обособленных в группы:

- примитивные изменения в генах;

- изменения на почве нарушения развития тканей, органов;

- следствие иных заболеваний;

- синдром Дауна;

- миелоидная саркома;

- лечение, диагностика, симптомы и признаки могут различаться.

Хронический лимфоцитарный лейкоз

В этом случае учёными установлена связь, определяющая причину возникновения болезни и нарушения в генетической составляющей человека. Лимфолейкоз действует только на стволовые клетки, способные неограниченно делиться.

Мутации происходят в новых клетках, так как за счёт незакончившегося формирования в них легче проникнуть. Здоровая кровяная клетка постепенно преобразовываются в лейкоцит. После скапливаются в костном мозге и уже оттуда циркулируют по телу, медленно заражая органы человека.

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) способен перейти в острый лимфобластный лейкоз.

Этапы хронического миелолейкоза:

Первый этап. Болезнь нарастает постепенно. Характеризуется увеличением селезёнки, вторичными признаками миелолейкоза: увеличивается уровень зернистых лейкоцитов, а также безъядерных элементов в периферической крови.

Симптомы первого этапа хронического миелолейкоза можно сопоставить с симптомами при остром миелолейкозе: появляется одышка, тяжесть в желудке, потливость.

Серьёзные ощущения, свидетельствующие об усилении онкологии:

- боль под рёбрами, перетекающая в боль спины;

- истощение организма.

На фоне этого может развиться инфаркт селезёнки, а после появятся проблемы с печенью.

Второй этап хронической онкологии характеризуется ускоренным развитием живой злокачественной опухоли. Начальная стадия болезни не показывается либо выражается в крайне малой степени. Для такого состояния характерны:

- повышение температуры тела;

- анемия;

- быстрая утомляемость;

- также продолжает увеличиваться количество белых кровяных клеток;

- помимо лейкоцитов увеличиваются и другие кровяные клетки.

Прогностические результаты и оперативное прохождение нужных процедур приводят к тому, что в крови обнаруживаются компоненты, которых не должно быть при нормальном развитии организма. Повышается степень несозревших лейкоцитов. Это влияет на периодический зуд кожного покрова.

Третья (заключительная) стадия характеризуется патофункциональными изменениями, при которых происходит кислородное голодание каждой части человеческой ткани, а также нарушение внутреннего обмена веществ. Больше кислородным голоданием страдают клетки мозга. Наиболее серьезные проявления терминальной стадии:

- суставные боли;

- усталость;

- повышение температуры до 40 градусов;

- резко снижается масса больного;

- инфаркт селезенки;

- позитивный pH.

Среди дополнительных симптомов отмечают проблемы с нервными окончаниями, изменения внутренней составляющей крови. Продолжительность жизни при данной стадии болезни зависит от используемых препаратов и терапии.

Диагностика

Современные методы преуспевают в вычислении онкологических заболеваний. Распространенные, стандартные процессы, которые позволяют выявить у человека злокачественный элемент клетки крови:

- Проводится ОАК. Благодаря этой процедуре устанавливается степень общего количества клеток. Что это дает? У пациентов, страдающих миелолейкозом, увеличивается количество незрелых клеток, а также зафиксировано снижение количества эритроцитов и тромбоцитов.

- Биохимический анализ крови позволяет выявить перебои в функционировании печени и селезенки. Такие неполадки спровоцированы проникновением в органы лейкозных клеток.

- Забор тканей и клеток, а также проникновение инородных тел в костный мозг. Эти две процедуры проводятся в одно время. Прототипы мозга берутся из бедренной кости.

- Метод исследования генетики и развития человека посредством исследования хромосом. В структуре генов человека при болезни онкологией содержатся лейкозные клетки, именно они позволяют обнаружить острый миелоидный лейкоз.

- Смешение разных орбиталей атома молекулы. Таким методом изучают хромосомы, при болезни онкологией находится аномальная.

- Миелограмма показывает статистику костного мозга в виде таблицы.

- Гемограмма позволяет обследовать пациента и точно установить диагноз. Для нее характерно быстрое распределение компонентов, развернутый метод установление локализации.

Применяются и стандартные методы диагностики: МРТ, УЗИ и т.д. Они не могут обещать больному выявления точного диагноза или стадии.

Лечение

Так как есть отличия между симптомами хронического и острого заболевания, следовательно, и лечение предусмотрено разное.

Лечение хронического миелолейкоза

Фазы разделяют степени поражения организма человека, поэтому лечение предусматривается в зависимости от этапа болезни. При хроническом или неактивном этапе рекомендуется соблюдать общие нормы лечения, вести здоровый образ жизни, питание должно быть насыщено витаминами. Отдых на этом этапе сопоставляется труду, количество витаминов также прописывается.

Если уровень лейкоцитов продолжает увеличиваться, замечаются осложнения, больным прописывают цитостатические медикаменты.

После прохождения курса лечения лекарственным препаратом поддерживается терапия, которая направлена на восстановление правильного функционирования селезёнки. Радиотерапия используется, когда селезёнка не приняла первоначальный облик.

После чего курс лечения прерывается сроком на 31 день, затем повторяется, проводя восстанавливающую терапию.

Фаза кислородного голодания чаще всего практикует один, реже два химических препарата. Чаще ими являются специализированные препараты, в которых заложены некоторые группы витаминов, способствующие поддержанию здоровья и жизни в человеке. Принцип применения такой же, как и в неактивной фазе: сначала проводится эффективная терапия, а затем поддерживающее применение.

Курсы внутривенного введения химических препаратов проводятся от трех раз в год. Если методика не срабатывает, проводится процедура разделения крови на плазму и иные составляющие. При симптомах ХМЛ применяются переливания донорской крови, в состав которой входят непосредственно клетки, плазма, а также примеси эритроцитов и тромбоцитов.

Радиотерапию вводят при значительных величинах злокачественной опухоли.

Гарантию на выздоровление 70% страдающих миелолейкозом получили при пересадке костного мозга. Данная процедура проводится на начальном этапе недомоганий. И может быть следствием удаления селезенки.

Этот орган может быть «убран» двумя путями: незапланированный заключается в разрыве селезенки, а основной зависит от ряда факторов. Костный мозг для пересадки должен быть идентичен мозгу больного.

Лечение острого миелолейкоза

Химиотерапию принято считать фундаментом лечения при миелолейкозе. Процесс разделяется на две части: до ремиссии и после неё. Следует помнить о мерах безопасности. После химиотерапии может наступить рецидив либо инвалидность.

Какие клинические рекомендации прослеживаются? На индукционной ступени лечения проводится комплекс мероприятий, направленных на устранение причин и симптомов заболевания, удаление ненужных лейкозных клеток.

Консолидационные мероприятия устраняют возможности рецидива, поддерживают нормальное состояние человека. Классификация влияет на принцип лечения ОМЛ, возраст, пол, индивидуальную переносимость и возможности.

Распространение получила методика внутривенного введения цитостатического препарата. Процесс продолжается в течение недели. Первые три дня сочетаются с иным медикаментом группы антибиотиков.

Когда присутствует риск развития телесных заболеваний либо инфекционных, применяется менее интенсивная процедура, суть которой состоит в создании комплекса мероприятий для больного. Сюда входит хирургическое вмешательство, психотерапевтическая помощь больному и т. д.

Индукционные мероприятия дают положительные результат более чем у 50% больных. Отсутствие второй степени консолидации приводит к рецидиву, поэтому считается необходимым мероприятием. При возможности возвращения рака после стандартно-прописанных 3-5 процедур поддерживающей химиотерапии проводится пересадка костного мозга.

Кроветворение способствует восстановлению организма. Для анализа требуется периферическая кровь. В Израиле показатели выздоровления от лимфолейкоза высоки за счет того, что неблагоприятные условия для человека ликвидируются сразу, опухолевый процесс спадает.

Метод обнаружения бласт в периферической крови также используется и там.

Бластный криз – злокачественный процесс, считается заключающим. На данной стадии синдромы невозможно излечить, лишь поддерживать процессы жизнедеятельности, так как этиология и патогенез фазы до конца не изучены. Негативный опыт говорит о том, что лейкоциты превышают нужный объём.

Прогноз острого миелолейкоза

Онкологи дают разную оценку выживаемости при ОМЛ, так как обуславливается некоторым количеством факторов, например, возраст, пол и другие. Стабильная оценка классификаций ОМЛ показала, что средняя выживаемость разнится от 15 до 65%. Прогноз возвращения болезни от 30 до 80%.

Наличие телесных, инфекционных расстройств становится причиной худшего прогноза для людей пожилого возраста. Наличие параллельных недугов делает недоступной химиотерапию, так необходимую для лечения миелолейкоза.

При гематологических заболеваниях картина выглядит гораздо неутешительнее, чем при возникновении злокачественной опухоли как результата сопутствующей болезни.

Острый миелобластный лейкоз редко наблюдается у детей, чаще у взрослых.

Прогноз хронического миелолейкоза

Определяющей причиной положительного результата является момент начала лечения. От продолжительности и вероятности вылечить рак зависят последующие факторы: величина расширения печени, селезёнки, количество безъядерных элементов крови, белых кровяных клеток, незрелых клеток костного мозга.

Возможность летального исхода растёт вместе с количеством признаков, определяющих развитие онкологии. Частой причиной смерти становятся сопутствующие инфекции или подкожные кровоизлияния частей тела. Средняя продолжительность жизни – два года. Оперативное определение и лечение болезни способно умножить этот срок в десяток раз.

Хронический миелолейкоз: особенности болезни, лечение

- Дополнительное образование:

- «Гематология»

- Российская Медицинская Академия Последипломного Образования

- Контакты: ivanova@cardioplanet.ru

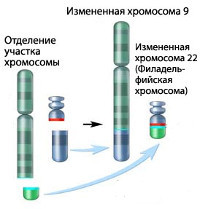

Нередко хромосомные сбои проявляются самыми непредвиденными нарушениями. Одно из подобных проявлений – хронический миелолейкоз, опухолевое поражение крови. В подавляющем большинстве случаев процесс кроветворения, происходящий в красном костном мозге, претерпевает изменения из-за повреждения хромосомы. Наиболее благоприятный прогноз дает пересадка костного мозга. Обычно донора подбирают из числа родственников.

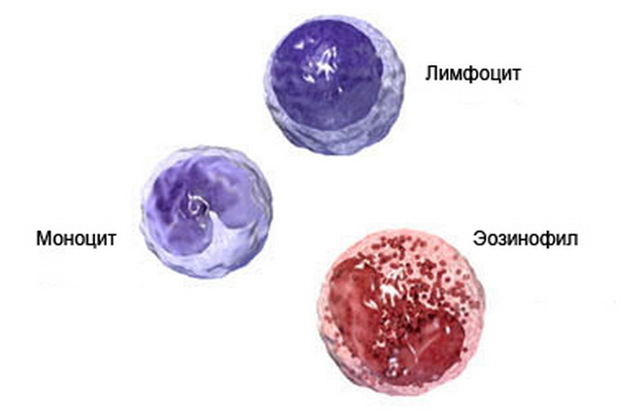

Суть патологии

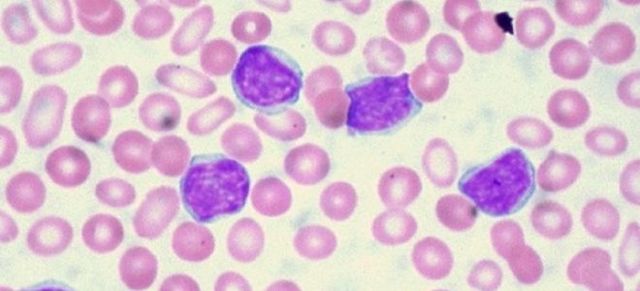

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) характеризуется ростом содержания в крови гранулоцитов, одной из разновидностей лейкоцитов. Бесконтрольно формируясь в костном мозге, значительная их часть поступает в кровь незрелыми. Концентрация прочих видов лейкоцитов понижается, а молодые измененные клетки могут достигать зрелости.

В начале развития патологии количество лейкоцитов около 20000/мкл. При ее прогрессировании эта цифра изменяется до 400000/мкл. В крови обнаруживаются клетки разной степени зрелости – незрелые (промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты) и зрелые (палочкоядерные нейтрофилы).

Фиксируются нарушения в хромосомах. Чаще всего заболевание провоцирует ощутимое возрастание концентрации прочих разновидностей лейкоцитов (базофилы и эозинофилы). Это свидетельство тяжелой формы ХМЛ. У пациентов увеличивается в размерах селезенка, в костном мозге и крови растет число миелобластов (прародители гранулоцитов).

Причины развития болезни

Определенные гены контролируют рост и деление клеток. Одни стимулируют процесс развития (онкогены), другие замедляют его, вызывая физиологическую смерть клетки (супрессоры). Миелоидный лейкоз провоцируют мутации ДНК, способствующие распространению онкогенов или «отключению» супрессоров.

В клетках человеческого организма содержится по 23 пары хромосом. Обычно ХМЛ начинает развиваться при «обмене» фрагментов между 9 и 22 хромосомами (транслокация).

Образуется аномальный ген, а 22 хромосома уменьшается в размерах. Трансформированная хромосома, названная филадельфийской, наблюдается в измененных клетках почти всех пациентов с диагнозом «хронический миелолейкоз».

Именно она вызывает рост и хаотичное деление патологических клеток.

У незначительного числа больных вредоносные клетки измененной хромосомы не содержат. Считается, что у них пораженный ген образуется иначе. Крайне редко у пациентов не наблюдается ни измененного гена, ни «поломанной» хромосомы. Предполагается, что в этом случае развитие провоцируют неизвестные онкогены.

Дефект хромосомы специалисты не относят к генетическим, но исследования показали: велика вероятность развития патологии у детей, один из родителей которых имеет какие-либо генетические отклонения (синдром Дауна). На возникновение хронического миелоидного лейкоза влияют определенные внешние факторы:

- высокие дозы радиационного облучения;

- негативное воздействие химических веществ (спирты, эпоксидные смолы, алкены, кетоны, альдегиды);

- возраст (более 30 лет);

- пол (чаще заболевание диагностируют у мужчин).

Фактором риска может выступить ослабленный иммунитет. Курение способствует более тяжелому протеканию заболевания.

Классификация хронического миелолейкоза

Существует несколько классификаций патологии. Согласно общей систематике выделяют несколько видов хронического миелолейкоза:

- с филадельфийской хромосомой у взрослых;

- с филадельфийской хромосомой у пациентов старше 60 лет;

- атипичный (без филадельфийской хромосомы);

- у детей (инфантильная форма без филадельфийской хромосомы, ювенильная форма, мало отличающаяся от ХМЛ с трансформированной хромосомой у взрослых).

По клинической картине патология может быть:

- доброкачественной;

- прогрессирующей;

- селезеночной;

- абдоминальной;

- опухолевой;

- костномозговой.

Различают три степени тяжести течения заболевания:

- Хроническая – уровень бластов менее 15%;

- Ускорения (акселерации) – количество бластов 15-29%. Бласты и промиелоциты в крови и костном мозге составляют более 30%, развивается тромбоцитопения (низкое содержание тромбоцитов), не реагирующая на терапию;

- Бластный криз – бластов свыше 30%, возникают области экстрамедуллярного кроветворения (вне костного мозга).

Выделяют еще и рецидивирующий хронический миелолейкоз – увеличение количества бластов после ремиссии.

Симптомы хронического миелоидного лейкоза

Нередко патология поначалу протекает бессимптомно. Постепенно проявляются неспецифические признаки:

- слабость;

- понижение веса;

- гипертермия;

- ночная потливость;

- метеоризмы.

В дальнейшем могут наблюдаться:

- увеличение размеров селезенки;

- бледность;

- кровоточивость;

- жар;

- заметное увеличение лимфоузлов;

- кожные высыпания.

При увеличении величины селезенки пациент может ощущать боли или чувство тяжести в левой стороне живота. При акселерации выраженность симптомов нарастает. Последней стадии хронического миелолейкоза, помимо уже проявившихся симптомов, характерны:

- геморрагии;

- стремительное падение массы тела;

- проливные поты;

- продолжительные суставные и костные боли;

- лихорадка с выраженным ознобом.

Доброкачественное течение патологии продолжается несколько лет, злокачественное – от трех до шести месяцев. Нередко при хроническом миелолейкозе развиваются инфекционные болезни, проявляются признаки интоксикации. Периоды обострения сменяются ремиссиями.

Диагностика хронического миелолейкоза

При физикальном осмотре врач, изучив анамнез пациента, оценивает состояние печени, селезенки, лимфоузлов. Последующее диагностирование может включать:

- анализы крови (фиксирование количественных и качественных показателей крови);

- пункцию костного мозга – биопсию или аспирацию (определение наличия пораженных клеток);

- исследование отобранных образцов крови, костного мозга, костей, спинномозговой жидкости, тканей лимфоузла (выявление типа лейкемии и оценка наличия лейкозных клеток);

- анализ на выявление нарушений хромосомного набора;

- рентгенографию грудной клетки (обнаружение легочных патологий);

- УЗИ, КТ, МРТ (визуализация тканей, органов).

Примерно у четверти больных хронический миелолейкоз выявляют при медицинском обследовании случайно. У части больных фиксируются макрофаги в костном мозге. Концентрация мегакариоцитов увеличена. Электронная микроскопия на каждом этапе их созревания выявляет отставание развития ядра от цитоплазмы. В красной пульпе селезенки обнаруживается инфильтрация.

В сыворотке крови увеличивается концентрация мочевой кислоты и витамина В12. Иногда высокое содержание мочевой кислоты вызывает формирование уратов в мочевом пузыре и развитие подагрических артритов.

Порой селезенка достигает таких размеров, что опускается в область малого таза. При значительной спленомегалии часто увеличивается в размерах и печень. Окончательное подтверждение диагноза – регистрация трансформированной хромосомы.

При других патологиях наличия этого маркера в крови и костном мозге не отмечают.

Терапия патологии

Терапия хронического миелолейкоза определяется стадией патологии. На ранней стадии рекомендовано общеукрепляющее лечение, сбалансированное, обогащенное витаминами питание, регулярный диспансерный контроль.

В остальных случаях при ХМЛ применяют медикаментозные средства, способствующие уменьшению величины селезенки и понижению активности злокачественных клеток. От адекватности и своевременности проводимой терапии напрямую зависит продолжительность жизни больного.

Терапия осуществляется несколькими методами:

- Медикаментозное лечение (Цитозар, Альфа-интерферон, Миелосан);

- Трансплантация костного мозга (вероятность выздоровления выше при операции на ранних стадиях течения патологии, предпочтительные доноры – родственники пациента);

- Лучевая терапия (цель – уничтожение злокачественных клеток, сокращение темпов их развития);

- Удаление селезенки (обычно на последней стадии развития патологии). Показаниями к хирургическому вмешательству могут служить тромбоцитопения, угроза повреждения селезенки, явный дискомфорт, вызванный размерами органа.

Если прием лекарственных препаратов не дает ожидаемого эффекта, применяют лейкофорез – клеточное очищение крови от чрезмерного количества лейкоцитов.

Иногда его применяют параллельно с медикаментозным лечением. На значительно увеличенную селезенку иногда воздействуют рентгеновскими лучами, это способствует уменьшению ее величины.

При возникновении гнойных воспалительных очагов применяют антибиотики.

При развитии выраженной анемии, толерантной к цитостатикам, или при терапии железодефицитной анемии соответствующими препаратами железа показано переливание крови. Пациенты подлежат постановке на диспансерный учет, им необходимы регулярные осмотры и наблюдение за показателями крови. Самостоятельная терапия хронической формы миелоидного лейкоза несостоятельна и недопустима.

Прогрессирование патологии

При развитии патологии показаны цитостатики. Масштабность проводимого лечения зависит от фазы заболевания.

Возникновение явных симптомов (увеличение органов, рост числа лейкоцитов в сравнении с более ранней стадией патологии) – повод для применения первично-сдерживающих подходов.

Пациентам в небольших дозах амбулаторно прописывают гидроксимочевину – при условии контроля показателей крови. После ремиссии заболевания применяют поддерживающее лечение.

Развернутая стадия патологии

Если заболевание перешло в развернутую стадию, медикаментозное лечение проводят в зависимости от «группы риска» (гематологические показатели). При незначительных рисках изначально осуществляют лечение одним препаратом (монохимиотерапия), при высоком сразу рекомендуется применять несколько лекарственных средств одновременно (полихимиотерапия).

Завершив курс монохимиотерапии, сначала назначают то же средство, но в большей дозировке. При улучшении показателей крови его отменяют или снижают дозировку. Если применявшийся цитостатик не принес ожидаемого эффекта в течение месяца, осуществляют лечение другим лекарственным препаратом.

После курса химиотерапии проводят поддерживающее лечение (схема схожа со схемой первично-сдерживающей терапии). Используют лекарственные средства, оказавшиеся эффективными при курсовом лечении.

Полихимиотерапию осуществляют при повышенной степени риска и на последней стадии ХМЛ. При бластном кризе терапия схожа с лечением острой лейкемии. Полихимиотерапию проводят короткими курсами по 5-14 дней.

Продолжительность перерывов составляет 7-10 дней.

Альфа-интерферон

К принципиально новым средствам терапии хронического миелолейкоза относят альфа-интерферон – антагонист факторов роста. Он тормозит влияние мегакариоцитов на процесс кроветворения и препятствует размножению гранулоцитов. Помимо этого, альфа-интерферон активизирует противоопухолевый иммунитет, создавая условия для нормализации кроветворения.

Являясь цитостатиком, лекарственное средство не оказывает депрессивного воздействия на здоровые клетки. Лечение альфа-интерфероном может вызвать и цитогенетическую ремиссию – отсутствие филадельфийской хромосомы. Это говорит даже не о ремиссии, а о полном выздоровлении пациента.

Мер профилактики хронического миелолейкоза не существует. Возможно только предупреждение обострений патологии (поддерживающее лечение, предотвращение инсоляции, простудных болезней). Средняя продолжительность жизни при ХМЛ – три-пять лет, иногда – до восьми. После развития бластного криза больному редко удается прожить больше года.

Хронический миелолейкоз

Хронический миелолейкоз – это злокачественное миелопролиферативное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением гранулоцитарного ростка. Может долгое время протекать бессимптомно. Проявляется склонностью к субфебрилитету, ощущением полноты в животе, частыми инфекциями и увеличением селезенки. Наблюдаются анемия и изменение уровня тромбоцитов, сопровождающиеся слабостью, бледностью и повышенной кровоточивостью. На заключительной стадии развиваются лихорадка, лимфоаденопатия и кожная сыпь. Диагноз устанавливается с учетом анамнеза, клинической картины и данных лабораторных исследований. Лечение – химиотерапия, радиотерапия, пересадка костного мозга.

Хронический миелолейкоз – онкологическое заболевание, возникающее в результате хромосомной мутации с поражением полипотентных стволовых клеток и последующей неконтролируемой пролиферацией зрелых гранулоцитов.

Составляет 15% от общего количества гемобластозов у взрослых и 9% от общего числа лейкозов во всех возрастных группах. Обычно развивается после 30 лет, пик заболеваемости хроническим миелолейкозом приходится на возраст 45-55 лет.

Дети до 10 лет страдают исключительно редко.

Хронический миелолейкоз одинаково распространен у женщин и у мужчин.

Из-за бессимптомного или малосимптомного течения может становиться случайной находкой при исследовании анализа крови, взятого в связи с другим заболеванием или во время профилактического осмотра.

У части больных хронический миелолейкоз выявляется на заключительных стадиях, что ограничивает возможности терапии и ухудшает показатели выживаемости. Лечение проводят специалисты в области онкологии и гематологии.

Хронический миелолейкоз

Хронический миелолейкоз считается первым заболеванием, при котором достоверно установлена связь между развитием патологии и определенным генетическим нарушением. В 95% случаев подтвержденной причиной хронического миелолейкоза является хромосомная транслокация, известная как «филадельфийская хромосома».

Суть транслокации заключается во взаимной замене участков 9 и 22 хромосом. В результате такой замены формируется устойчивая открытая рамка считывания.

Образование рамки вызывает ускорение деления клеток и подавляет механизм восстановления ДНК, что увеличивает вероятность возникновения других генетических аномалий.

В числе возможных факторов, способствующих появлению филадельфийской хромосомы у больных хроническим миелолейкозом, называют ионизирующее облучение и контакт с некоторыми химическими соединениями.

Итогом мутации становится усиленная пролиферация полипотентных стволовых клеток.

При хроническом миелолейкозе пролиферируют преимущественно зрелые гранулоциты, но аномальный клон включает в себя и другие клетки крови: эритроциты, моноциты, мегакариоциты, реже – В- и Т-лифоциты.

Обычные гемопоэтические клетки при этом не исчезают и после подавления аномального клона могут служить основой для нормальной пролиферации кровяных клеток. Для хронического миелолейкоза характерно стадийное течение.

- При первой, хронической (неактивной) фазе отмечается постепенное усугубление патологических изменений при сохранении удовлетворительного общего состояния.

- Во второй фазе хронического миелолейкоза – фазе акселерации изменения становятся явными, развиваются прогрессирующие анемия и тромбоцитопения.

- Заключительной стадией хронического миелолейкоза является бластный криз, сопровождающийся быстрой экстрамедуллярной пролиферацией бластных клеток.

Источником бластов становятся лимфатические узлы, кости, кожа, ЦНС и т. д. В фазе бластного криза состояние больного хроническим миелолейкозом резко ухудшается, развиваются тяжелые осложнения, завершающиеся гибелью больного. У некоторых пациентов фаза акселерации отсутствует, хроническая фаза сразу сменяется бластным кризом.

Клиническая картина определяется стадией заболевания. Хроническая фаза в среднем продолжается 2-3 года, в некоторых случаях – до 10 лет.

Для этой фазы хронического миелолейкоза характерно бессимптомное течение или постепенное появление «легких» симптомов: слабости, некоторого недомогания, снижения трудоспособности и чувства переполнения живота.

При объективном осмотре больного хроническим миелолейкозом может обнаруживаться увеличение селезенки. По анализам крови выявляется повышение количества гранулоцитов до 50-200 тыс./мкл при бессимптомном течении заболевания и до 200-1000 тыс./мкл при «легких» признаках.

На начальных стадиях хронического миелолейкоза возможно некоторое снижение уровня гемоглобина. В последующем развивается нормохромная нормоцитарная анемия.

При исследовании мазка крови пациентов с хроническим миелолейкозом отмечается преобладание молодых форм гранулоцитов: миелоцитов, промиелоцитов, миелобластов. Наблюдаются отклонения от нормального уровня зернистости в ту или иную сторону (обильная или очень скудная).

Цитоплазма клеток незрелая, базофильная. Определяется анизоцитоз. При отсутствии лечения хроническая фаза переходит в фазу акселерации.

О начале фазы акселерации может свидетельствовать как изменение лабораторных показателей, так и ухудшение состояния пациентов. Возможно нарастание слабости, увеличение печени и прогрессирующее увеличение селезенки.

У больных хроническим миелолейкозом выявляются клинические признаки анемии и тромбоцитопении или тробоцитоза: бледность, быстрая утомляемость, головокружения, петехии, кровоизлияния, повышенная кровоточивость. Несмотря на проводимое лечение, в крови пациентов с хроническим миелолейкозом постепенно увеличивается количество лейкоцитов.

При этом отмечается возрастание уровня метамиелоцитов и миелоцитов, возможно появление единичных бластных клеток.

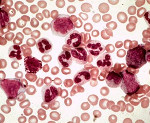

Бластный криз сопровождается резким ухудшением состояния больного хроническим миелолейкозом. Возникают новые хромосомные аномалии, моноклоновое новообразование трансформируется в поликлоновое. Отмечается нарастание клеточного атипизма при угнетении нормальных ростков кроветворения.

Наблюдаются ярко выраженные анемия и тромбоцитопения. Суммарное количество бластов и промиелоцитов в периферической крови составляет более 30%, в костном мозге – более 50%. Пациенты с хроническим миелолейкозом теряют вес и аппетит. Возникают экстрамедуллярные очаги незрелых клеток (хлоромы).

Развиваются кровотечения и тяжелые инфекционные осложнения.

https://www.youtube.com/watch?v=cwoFEwQLEKo

Диагноз устанавливается на основании клинической картины и результатов лабораторных исследований. Первое подозрение на хронический миелолейкоз часто возникает при повышении уровня гранулоцитов в общем анализе крови, назначенном в порядке профилактического осмотра или обследования в связи с другим заболеванием.

Для уточнения диагноза могут использоваться данные гистологического исследования материала, полученного при стернальной пункции костного мозга, однако окончательный диагноз «хронический миелолейкоз» выставляется при выявлении филадельфийской хромосомы при помощи ПЦР, флюоресцентной гибридизации или цитогенетического исследования.

Вопрос о возможности постановки диагноза хронический миелолейкоз при отсутствии филадельфийской хромосомы остается дискутабельным. Многие исследователи считают, что подобные случаи могут объясняться комплексными хромосомными нарушениями, из-за которых выявление данной транслокации становится затруднительным.

В ряде случаев филадельфийскую хромосому можно обнаружить при использовании ПЦР с обратной транскрипцией. При отрицательных результатах исследования и нетипичном течении заболевания обычно говорят не о хроническом миелолейкозе, а о недифференцированном миелопролиферативном/миелодиспластическом расстройстве.

Тактику лечения определяют в зависимости от фазы заболевания и выраженности клинических проявлений. В хронической фазе при бессимптомном течении и слабо выраженных лабораторных изменениях ограничиваются общеукрепляющими мероприятиями. Больным хроническим миелолейкозом рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, принимать пищу, богатую витаминами и т. д. Лечение может включать:

- Монохимиотерапию. При повышении уровня лейкоцитов используют бусульфан. После нормализации лабораторных показателей и уменьшения селезенки пациентам с хроническим миелолейкозом назначают поддерживающую терапию или курсовое лечение бусульфаном. При бластных кризах осуществляют лечение гидроксикарбамидом.

- Радиотерапию. Облучение обычно используют при лейкоцитозе в сочетании со спленомегалией. При снижении уровня лейкоцитов делают паузу продолжительностью не менее месяца, а затем переходят на поддерживающую терапию бусульфаном. Радиотерапию также назначают при хлоромах.

- Полихимиотерапию. В прогрессирующей фазе хронического миелолейкоза возможно использование одного химиопрепарата или полихимиотерапии. Применяют митобронитол, гексафосфамид или хлорэтиламиноурацил. Как и в хронической фазе, проводят интенсивную терапию до стабилизации лабораторных показателей, в последующем переходят на поддерживающие дозы. Курсы полиохимиотерапии при хроническом миелолейкозе повторяют 3-4 раза в год.

- Гемокоррекцию. При неэффективности терапии используют лейкоцитаферез. При выраженной тромбоцитопении, анемии выполняют переливания тромбоконцентрата и эритроцитарной массы.

- ТКМ. Пересадку костного мозга проводят в первой фазе хронического миелолейкоза. Продолжительной ремиссии удается достичь у 70% пациентов.

- Удаление селезенки. При наличии показаний осуществляют спленэктомию. Экстренная спленэктомия показана при разрыве или угрозе разрыва селезенки, плановая – при гемолитических кризах, «блуждающей» селезенке, рецидивирующих периспленитах и резко выраженной спленомегалии, сопровождающейся нарушением функций органов брюшной полости.

Прогноз при хроническом миелолейкозе зависит от множества факторов, определяющим из которых является момент начала лечения (в хронической фазе, фазе активации или в период бластного криза).

В качестве неблагоприятных прогностических признаков хронического миелолейкоза рассматривают значительное увеличение печени и селезенки (печень выступает из-под края реберной дуги на 6 и более см, селезенка – на 15 и более см), лейкоцитоз свыше 100×109/л, тромбоцитопению менее 150×109/л, тромбоцитоз более 500х109/л, повышение уровня бластных клеток в периферической крови до 1% и более, повышение суммарного уровня промиелоцитов и бластных клеток в периферической крови до 30% и более.

Вероятность неблагоприятного исхода при хроническом миелолейкозе возрастает по мере увеличения количества признаков. Причиной гибели становятся инфекционные осложнения или тяжелые геморрагии.

Средняя продолжительность жизни пациентов с хроническим миелолейкозом составляет 2,5 года, однако при своевременном начале терапии и благоприятном течении заболевания этот показатель может увеличиваться до нескольких десятков лет.

Хронический миелолейкоз: признаки и лечение заболевания

Миелоидный лейкоз диагностируется и у взрослых людей, и у детей. Средний возраст заболевших составляет от 30 до 40 лет, с одинаковой половой предрасположенностью. Заболевание нельзя назвать распространенным, встречается у одного человека на сто тысяч людей.

Что такое хронический миелолейкоз

Хронический миелолейкоз — это онкологическое заболевание крови, которое характеризует бесконтрольный рост и появление лейкоцитов. Оно напрямую связано с нарушением в геноме хромосом костного мозга.

Во время болезни отмечается повышение гранулоцитов, одной из разновидностей лейкоцитов.

Выработку этих телец продуцирует костный мозг в чрезмерно больших количествах, а остальные виды лейкоцитов вырабатываются значительно хуже.

Причины хронического миелолейкоз

Причин хромосомного сбоя, который провоцирует болезнь, доподлинно не установлено. Как предположение, истоки миелолейкоза вызваны:

- Радиацией. У 5% заболевших выявлено и доказано взаимосвязь заболевания с облучением.

- Электромагнитное излучение.

- Воздействие вирусов.

- Отравление химическими веществами.

- Воздействие противоопухолевых препаратов (цитостатиков).

- Лучевая терапия.

- Наследственные хромосомные нарушения.

Признаки, симптомы и проявления

Обнаруживается заболевание почти всегда случайно, при сдаче клинического анализа крови. Симптомы, такие как, слабость и быстрая утомляемость, не заставляют больного искать причину недомогания, списывая это на обычную усталость.

Общее состояние ухудшается постепенно, появляется снижение массы тела, ночная потливость, потеря аппетита, головокружение. Изменения с пищеварением связаны с увеличением селезенки. Она увеличивается в размерах и довольно легко прощупывается. Больной, приступив к еде, быстро начинает испытывать чувство сытости, появляются боли в левой подреберной области.

Может повышаться температура, кожные покровы приобретают бледный цвет. Больной постоянно чувствует сонливость, быструю утомляемость, снижение внимания и памяти. Отмечается появление ссадин и кровоподтеков без видимых причин к этому.

Царапины и раны долго не заживают. Довольно часто отмечается носовое кровотечение. У больных снижается иммунитет, и они часто болеют на различные простудные заболевания и грипп. Хронические заболевания часто приобретают острую форму, и лечение их не оказывает желаемого результата.

Лечение хронического миелолейкоза

Лечение хронического миелолейкоза направлено на снижение злокачественных клеток в крови и на восстановление нормальной работы селезенки.

Сразу после обнаружения сдвинутой лейкоцитарной формулы необходимо незамедлительно приступать к лечению миелолейкоза. Своевременность начала лечения играет большую роль в результате терапии болезни.

Протокол лечения хронического миелолейкоза включает следующие процедуры:

- Химиотерапию,

- Лучевую терапию,

- Пересадку костного мозга,

- Удаление селезенки.

Самым действенным методом лечения является пересадка костного мозга. Она дает стопроцентные шансы на полное выздоровление.

Исследования подтверждают, что люди, которым была сделана пересадка костного мозга, проживают более пяти лет. Желательно прибегать к такой методике у лиц до 50 лет.

Самое сложное в этой операции – найти донора, который бы подходил по состоянию стволовых клеток больному. Чаще всего донорами становятся родные пациента (братья, сестры).

Если по каким-то причинам родственный материал не подходит, или родственников у заболевшего человека нет, то обращаются в банк доноров.

Такие банки существую уже во многих странах, и они дают шанс больным раком на выздоровление.

Перед проведением пересадки больному проводят подготовку: осуществляют лучевую и химиотерапию с целью уменьшения опухолевых клеток и проводят терапию, которая направлена на лучшее приживление донорских стволовых клеток.

Сама процедура напоминает переливание крови: в вену вводится определенное количество стволовых клеток, которые после циркулирования по организму оседают в костном мозге. А затем там приживаются и заставляют костный мозг правильно функционировать.

Обычно на период, когда клетки приживаются, уходит от двух до четырех недель. В этот период больной принимает противовоспалительные, противогрибковые препараты, а также антибиотики. Иммунитет больного практически нулевой, поэтому после пересадки его оставляют в стационаре в полной изоляции от лиц, которые могли бы стать источником инфицирования.

Профилактика миелолейкоза

Из-за того, что достоверных причин возникновения болезни так до сих пор и не найдено, невозможно сказать, что может стать профилактикой миелолейкоза. Но общие советы по оздоровлению образа жизни тоже не помешают для всех, кто стремится избежать данного заболевания.

Тенденция диагностирования случаев заболевания хронического миелолейкоза не меняется в течение последних десяти лет.

Что говорит о том, что не стоит каждый день думать и бояться того, что болезнь настигнет вас. Жить надо полноценной жизнью, радоваться каждому новому дню, и тогда никакие коварные болезни не настигнут.

Что такое ХМЛ и как с ним бороться

Врач-онкогематолог Михаил Фоминых про хронический миелоидный лейкоз

Михаил Фоминых — научный сотрудник Российского НИИ гематологии и трансфузиологии, Санкт-Петербург.

Практикующий онкогематолог, который посвятил свою научную деятельность хроническому миелолейкозу, и в 2016 году защитил на эту тему диссертацию.

В ходе дискуссии он раскрыл основные симптомы ХМЛ, рассказал про зоны риска и ограничения, а также объяснил, можно ли родить здорового ребенка с таким диагнозом.

Каковы основные симптомы ХМЛ?

Зачастую самого человека ничего особо не беспокоит. Очень часто пациент попадает к нам от другого специалиста: терапевта или хирурга. Люди сдают плановые анализы и выясняется, что у них повышенное количество белых кровяных телец. Обнаружив повышенные лейкоциты, терапевт или хирург направляет пациента к гематологу.

Если говорить о симптоматике, то это может быть повышенная усталость, потливость, немотивированные подъемы температуры тела до 38 без явных признаков инфекции, тяжесть в левом подреберье за счет того, что селезенка увеличивается в размере.

Если следить за здоровьем и каждый год сдавать анализы, то хронический миелоидный лейкоз можно выявить на ранней стадии. На сегодняшний день 95% случаев ХМЛ диагностируется в хронической фазе и только 5% — в запущенных, продвинутых.

Это фазы акселерации и бластного криза, когда начинают проявляться симптомы опухолевой интоксикации.

Самый яркий симптом ранней стадии ХМЛ — немотивированная потеря массы тела в течение полугода. Если вы не сидите на диете и не работаете над снижением веса, но теряете килограммы, а помимо этого наблюдается повышенная потливость и температура выше 38 — это повод насторожиться и пойти сдать анализы.

ХМЛ в «продвинутой» стадии проявляется слабостью и повышенной утомляемостью вследствие анемии, может появляться повышенная кровоточивость из десен или из носа, появление синяков. В принципе, эти симптомы характерны для всех гематологических болезней, которые связаны с поражением костного мозга.

Насколько должны быть повышены лейкоциты, чтобы заподозрить ХМЛ?

На сегодняшний день норма лейкоцитов составляет от 4 до 9 на десять в девятой степени в литре. Но нужно понимать, что эти цифры зависят от многих факторов: перенесенная инфекция, операция. Только по количеству лейкоцитов никто не скажет, что у вас лейкоз — в любом случае необходимо будет провести дополнительное обследование.

Если повышенный лейкоцитоз 10-11 проявляется однократно — это еще не повод бежать к гематологу, так как это может быть вполне нормальная реакция организма на перенесенную вирусную или бактериальную инфекцию. Но если в течение трех месяцев наблюдается лейкоцитоз выше 15, то это повод обратиться к гематологу.

Мы рекомендуем наблюдать за показателями крови и сдавать анализы хотя бы раз в год, чтобы вовремя выявить сбой и начать лечение, если оно необходимо.

Можно ли говорить о том, что кто-то находится в зоне риска? Есть ли предрасположенность? Влияет ли экология?

Наследственность здесь не играет абсолютно никакой роли. Если у родителей был ХМЛ, то далеко не факт, что он будет у детей: наследственная теория пока не нашла подтверждения. То же самое касается всех остальных существующих теорий: вирусной, бактериальной.

Не так давно произошла ужасная история, когда больных лейкозом детей выселяли из квартир, потому что жители дома считали, будто рак может передаваться воздушно-капельным путем. Это, разумеется, не так: онкологические заболевания не передаются таким способом.

Если бы онкологические болезни передавались воздушно-капельным путем, то я и другие врачи-онкологи уже, наверное, поумирали бы: своего первого онкологического пациента я увидел на третьем курсе, за 15 лет практики я повидал их тысячи и пока, к счастью, жив, здоров и не имею никакого онкологического диагноза.

После получения ионизирующего излучения риск действительно повышается: после Чернобыля, Хиросимы и Нагасаки отмечался всплеск развития острых лейкозов. Это подтвержденный факт, но наследственность на возникновение лейкозов никаким образом не влияет. Другие теории пока тоже не нашли подтверждения. Врачи, к сожалению, пока не выявили причину.

Можно сказать, что ХМЛ — это несчастный случай, как кирпич на голову?

Да, это именно так. Я сейчас сижу перед вами, а вы сидите за своими гаджетами, и внутри каждого организма прямо в это время происходит энное количество мутаций. Это случается, пока мы спим, едим, идем по улице. Пока наша иммунная система справляется с возникающими мутациями, все хорошо.

Когда возникает сбой и система перестает справляться, начинает развиваться опухолевый процесс. В случае с гематологическими болезнями, для этого достаточно мутации одной клетки. И это действительно, как кирпич на голову. Хронический лейкоз возникает спонтанно, мы не можем его спрогнозировать.

Как строится лечение при ХМЛ?

В первой линии терапии назначается Иматиниб. Если до 1999-го года после постановки диагноза пациенты проживали 3-4 года, то сегодня можно говорить о 20-летней выживаемости.

Пациенты с ХМЛ продолжают жить полноценной спокойной жизнью и умирают также, как их сверстники от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и так далее. Лечение Иматинибом происходит амбулаторно. Пациент получает препарат в аптеке, принимает дома и живет, в общем, как совершенно обычный человек.

Помимо Иматиниба, существуют препараты второго и третьего поколения. И даже уже четвертого, они пока проходят клинические исследования.

Можно ли беременеть при ХМЛ?

При лечении новыми препаратами, которые проходят клинические исследования, необходимо применять контрацептивы, потому что мы пока не знаем, как эти новые лекарства могут повлиять на плод. В случае с уже хорошо известными, необходимо принимать решение совместно с лечащим врачом, гематологом и гинекологом, ведущим беременность.

Например, у Екатерины Юрьевны Челышевой, которая работает в НМИЦ гематологии, огромный опыт и большой регистр пациенток с хроническим миелолейкозом, которые забеременели и родили здоровых детишек. Если ситуация позволяет безопасно отменить терапию на время зачатия и хотя бы первый триместр, необходим ежемесячный мониторинг.

Если мы видим, что молекулярный ответ потерян, то по жизненно важным показаниям терапию придется вернуть.

Полная отмена происходит, к сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. В случае с ингибиторами тирозинкиназы первого поколения – чуть дольше. Со вторым поколением – чуть раньше: примерно от трех до пяти лет постоянного приема.

Достигаем молекулярного ответа, отменяем терапию, и там — пожалуйста. Снимаем ограничения в плане беременности и вообще, в принципе, большинство ограничений. Это обычный выздоровевший человек, излеченный от онкологического заболевания. Беременеть – можно.

Единственное, что требуется — постоянный мониторинг со стороны именно гематолога.

Лечение препаратами второго и последующих поколений позволяют сохранить репродуктивные функции, хотя раньше это казалось нонсенсом.

Сейчас даже в рекомендациях по лечению онкологических заболеваний рекомендовано обсудить с пациентами их репродуктивные планы, и только после этого назначать препарат.

Сегодня существуют препараты, которые не так сильно влияют на фертильность, и у женщины остается возможность забеременеть и выносить здорового ребенка. Сейчас сохранение репродуктивных функций является нормой и одной из целей при лечении больных с ХМЛ. Это ли не счастье?

Есть ли какие-то ограничения, которые накладывает ХМЛ или их нет? Какова жизнь при ХМЛ и после ХМЛ, если мы добиваемся полной ремиссии и прекращаем лечение препаратами?

Я так радужно говорю о том, что все победили, все выиграли, но чтобы этого добиться, необходимо тесное сотрудничество между лечащим врачом и самим пациентом. Какие-либо изменения в жизни необходимо обсуждать с лечащим врачом, нельзя принимать решения самостоятельно — только после консультации с лечащим врачом.

Единственное строгое ограничение, которое действительно существует, — это употребление грейпфрутового сока. Это категорически запрещено. Если упростить, грейпфрутовой сок влияет на усваиваемость препаратов с ингибиторами тирозинкиназы, и они становятся неэффективными: то есть, ты принимаешь лекарство, а оно не действует так, как должно.

Также существует ряд препаратов, которые могут усиливать эффект препаратов или снижать его, поэтому перед началом лечения у гематолога необходимо сообщить о всех лекарствах, которые вы принимаете постоянно. Если длительность приема препаратов не превышает неделю, то это ни на что не влияет, но если терапию назначают на постоянной основе, то может возникнуть конфликт.

Особенно это касается гипотензивных препаратов для нормализации давления.

Если говорить о спорте, то можно постепенно возвращаться к нему после того, как всё — размеры селезенки, анализ крови, общее самочувствие — нормализуется. Умеренные физические нагрузки — это пожалуйста.

Наши коллеги из США недавно провели исследования, которые доказали, что занятия йогой, дыхательные упражнения, цигун позитивно сказываются на качестве жизни пациентов с миелопролиферативными заболеваниями.

Можно ли ездить на море, проходить санаторно-курортное лечение?

Этот вопрос до конца неясен. Раньше каждый онкологический диагноз ставил крест на любой физиотерапии, любом санаторно-курортном лечении. Сейчас единственное, что я запрещаю всем, и не только своим пациентам, но и здоровым здоровым людям – избегать повышенного излучения солнечных лучей. В море купайтесь, сколько влезет, но от солнца следует закрываться.

И мы сейчас говорим не только о тех, кто находится в ремиссии, но и о тех, кто находится на лечении, принимает медикаменты. Если чувствуете себя хорошо, анализ крови нормальный, то море — пожалуйста. Но вот активного солнца следует избегать — это пагубно сказывается на всех без исключения. Повышенное воздействие солнечных лучей, ультрафиолета повышает риск развития меланомы.

Это доказано.

Можно ли полностью вылечить ХМЛ?

Хронический миелолейкоз — это заболевание, с которым можно жить, и мы этому учим. Существуют школы для диабетиков, школы для больных с артериальной гипертензией, а мы теперь проводим школы для больных с хроническим миелолейкозом: читаем лекции, консультируем больных, образовываем, чтобы они знали про болезнь больше, чем мы.

При ХМЛ необходимо мониторить свое состояние и раз в полгода сдавать контрольные анализы. Сейчас проводятся общемировые исследования по поводу возможности полной отмены терапии. Примерно половине пациентов терапию отменяют. В другой половине случаев в течение первого полугода, к сожалению, приходится вернуться к терапии, потому что возникает рецидив.

Все очень индивидуально.