Жизнеопасные нарушения сердечного ритма и проводимости.

Аритмия и блокады

Аритмия и блокады — нарушения деятельности сердца, связанные с изменением функции проводящей системы миокарда. Возможные причины: органические поражения, миокардиты, ИБС, в т. ч. острый инфаркт миокарда, интоксикации различными веществами, лекарствами.

Нарушения ритма и особенно проводимости могут протекать длительное время почти бессимптомно, но могут вызывать и значительные расстройства кровообращения. Их лечение является делом врача и должно проводиться преимущественно в условиях стационара под контролем ЭКГ.

Но существуют состояния, представляющие непосредственную угрозу для жизни больного, откладывать оказание помощи в этих ситуациях нельзя.

К наиболее опасным относятся: пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии с ЧСС более 110 в минуту, мерцательная тахиаритмия, желудочковая тахикардия, частые желудочковые экстрасистолы, трепетание и мерцание (фибрилляция) желудочков, полная атриовентрикулярная блокада с брадикардией менее 50 ударов в минуту.

Электрокардиографическая характеристика нарушения ритма и проводимости

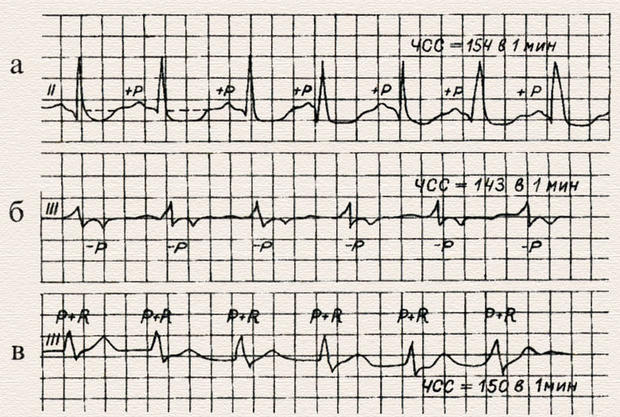

Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия. Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия наступает внезапно. ЧСС достигает 140–250 в минуту.

Из-за частых сокращений предсердия не успевают наполниться кровью, поэтому резко уменьшается сердечный выброс, появляются признаки сердечной недостаточности.

Понижается АД, пульс становится слабым, нитевидным, больные жалуются на сердцебиение, слабость, дискомфорт в груди, могут появиться боли в области сердца, чувство нехватки воздуха.

При суправентрикулярной тахикардии источник возбуждения лежит выше желудочков.

Он может находиться в синусовом узле, в других отделах предсердий (в этих случаях на ЭКГ перед комплексом QRS будет виден зубец Р или в атрио-вентрикулярном-узле (в этом случае зубец Р будет наслаиваться на комплексе QRS одновременное сокращение предсердий и желудочков или окажется позади него, т. к. желудочки будут сокращаться раньше предсердий.

Комплексы QRS похожи на нормальные, интервалы R-R одинаковы, может отмечаться снижение сегмента S-T. Это явление часто встречается при учащении сердечных сокращений и проходит после купирования тахикардии в течение нескольких десятков минут или 1–2 часов (если не вызвано другими причинами, например, инфарктом миокарда).

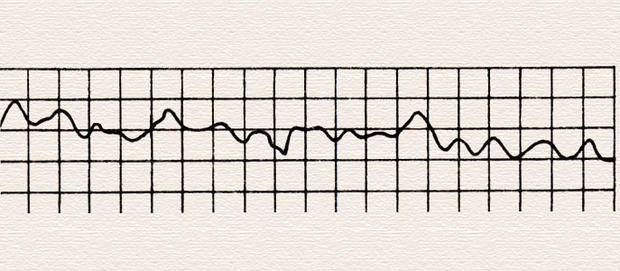

Электрокардиограмма при суправентрикулярных пароксизмальных тахикардиях: а) источник возбуждения лежит в синусовом узле; б) источник возбуждения находится позади атриовентрикулярного узла; в) источник возбуждения находится в атриовентрикулярном узле.

Неотложную помощь следует проводить после регистрации ЭКГ. Если такой возможности нет, то больному следует дать 50–60 капель настойки пустырника, валокордина или корвалола. При ЧСС до 100–110 в минуту этим следует ограничиться и вызвать врачебную бригаду или госпитализировать больного. Если же ЧСС превышает 120 в минуту, следует начинать медикаментозную терапию.

Наиболее универсальным действием и небольшим количеством противопоказаний обладает новокаинамид. Но надо помнить, что он может вызвать коллапс, поэтому больного перед введением новокаинамида надо положить горизонтально.

Новокаинамид вводят в/в в количестве 5–10 мл 10%-го раствора с 10–20 мл 0,9% раствора хлорида натрия очень медленно — в течение 5–10 минут. Если у больного АД в пределах индивидуальной нормы (см. раздел Гипертензивные кризы) или ниже, в эту смесь добавляют 0,2–0,3 мл 1%-го раствора мезатона.

Обязательное условие — мезатон набирают первым или вторым, но не последним, шприц следует несколько раз перевернуть — перемешать раствор. Если мезатон набрать последним, большая его часть останется в игле и в канюле и попадет в/в одномоментно, раньше новокаинамида.

Это вызывает спазм мозговых сосудов, сильные головные боли и у пожилых больных может привести к потере сознания. Спазм, как правило, проходит в течение нескольких минут, но допускать его возникновения не следует.

После введения новокаинамида больной в течение 2 часов должен соблюдать постельный режим из-за опасности возникновения коллапса. Противопоказание к введению новокаинимида — аллергия на него и на новокаин.

Приступ наджелудочковой тахикардии можно также купировать в/в введением сердечных гликозидов — дигоксина, строфантина или коргликона.

Их вводят в количестве 0,5–1 мл в 10–20 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия медленно струйно.

Противопоказания — передозировка сердечными гликозидами у больного, индивидуальная непереносимость, уширение комплекса QRS на ЭКГ, острый инфаркт миокарда или подозрение на него.

Изоптин (финоптин) имеет много противопоказаний и должен вводиться под контролем ЭКГ. Допустимо его введение больным с частыми приступами, которым именно он помогает особенно хорошо, а другие препараты малоэффективны (по данным анамнеза и медицинских документов). Вводят изоптин в количестве 2 мл с хлоридом натрия 0,9%-м — 8 мл в/в в течение 1 минуты.

Больные с впервые возникшей аритмией и с некупировавшимся приступом подлежат обязательной госпитализации (до машины пешком или на носилках в зависимости от общего состояния), хронические больные с часто возникающими приступами после восстановления нормальной ЧСС могут быть оставлены дома с передачей активного вызова участковому врачу. Из общественных мест (с работы, с улицы) госпитализируют всех больных.

Мерцательная аритмия. Мерцательная аритмия встречается в практике скорой помощи особенно часто. Под этим понятием клинически нередко объединяют трепетание и мерцание (или фибрилляцию) предсердий — собственно мерцательную аритмию. Их проявления сходны. Больные жалуются на сердцебиение с перебоями, трепыхание в груди, иногда на боли, слабость отдышку.

Уменьшается сердечный выброс, может понизится артериальное давление, развиться сердечная недостаточность. Пульс становится неритмичным, переменной амплитуды, иногда нитевидным. Тоны сердца приглушены, неритмичные. Характерный признак мерцательной аритмии — дефицит пульса, т. е.

частота сердечных сокращений, определенная аускультативно, превышает частоту пульса. Это происходит потому, что отдельные группы мышечных волокон предсердий сокращаются хаотично, и желудочки иногда сокращаются впустую, не успев достаточно заполниться кровью. В этом случае пульсовая волна образоваться не может.

Поэтому частоту сердечных сокращений следует оценивать по аускультации сердца, а лучше по ЭКГ, но не по пульсу.

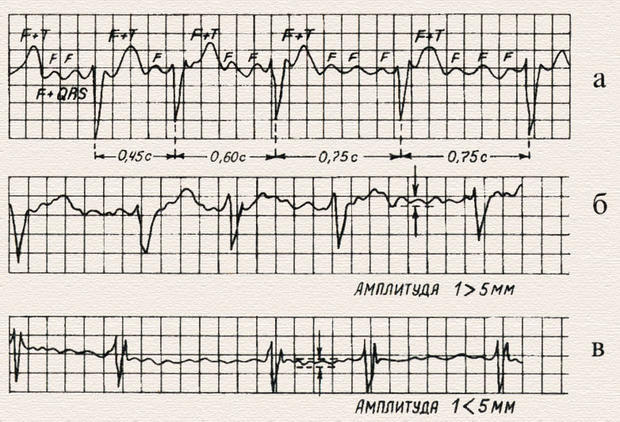

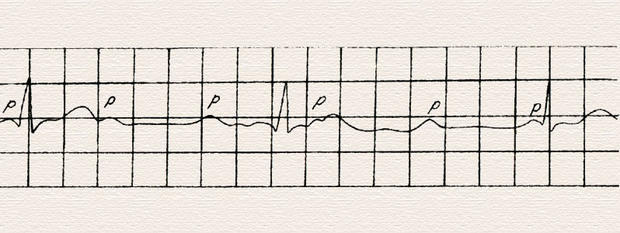

Мерцательная аритмия: а) трепетание предсердий; б) крупноволнистая форма мерцания предсердий; в) мелковолнистая форма мерцания предсердий.

На ЭКГ отсутствует зубец Р (т. к. нет единой систолы предсердий), вместо него на изолинии присутствуют волны f различной амплитуды, отражающие сокращения отдельных мышечных волокон предсердий. Иногда они могут сливаться с помехами или быть низкоамплитудными и поэтому незаметными на ЭКГ. Частота волн f может достигать 350–700 в минуту.

Трепетание предсердий — учащение сокращений предсердий (до 200–400 в минуту) при сохранении предсердного ритма. На ЭКГ регистрируются волны F.

Сокращения желудочков при мерцании и трепетании предсердий могут быть ритмичными или неритмичными (что чаще), при этом может отмечаться нормальная частота сердечных сокращений, бради- или тахикардия.

Типичная ЭКГ при мерцательной аритмии — мелковолнистая изолиния (из-за волн F), отсутствие зубцов Р во всех отведениях и разные интервалы R–R, комплексы QRS не изменены. Разделяют постоянную, т. е. давно существующую, и пароксизмальную, т. е. возникающую внезапно в виде приступов формы.

К постоянной форме мерцательной аритмии больные привыкают, перестают ее ощущать и за помощью обращаются только при учащении сердечных сокращений (желудочков) свыше 100–120 в минуту. У них следует снизить ЧСС до нормы, но не надо добиваться восстановления синусового ритма, т. к.

это трудно выполнимо и может привести к осложнениям (отрыву тромбов). Пароксизмальную форму мерцания и трепетания предсердий желательно перевести в синусовый ритм, ЧСС также следует снизить до нормы. Лечение и тактика в отношении больных на догоспитальном этапе практически такие же, как при пароксизмальных суправентрикулярных тахикардиях.

Желудочковая экстрасистолия. Сами желудочковые экстрасистолы мало влияют на гемодинамику, но они могут предшествовать более грозным нарушениям сердечного ритма — желудочковой тахикардии и фибрилляция желудочков. Прогноз особенно неблагоприятен при частых желудочковых ЭС (более 10 ЭС в 1 минуту), групповых, политопных (т.

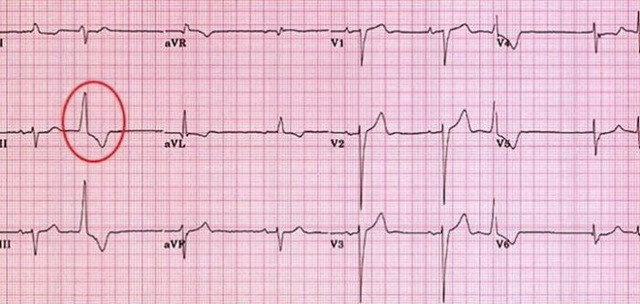

е. исходящих из разных отделов желудочков, а поэтому разных по форме). Эти нарушения могут быть и ранним предвестником развивающегося инфаркта миокарда. На ЭКГ перед желудочковой ЭС отсутствует зубец Р, комплекс QRS расширен и деформирован. Больным со всеми видами желудочковых экстрасистол необходима неотложная терапия.

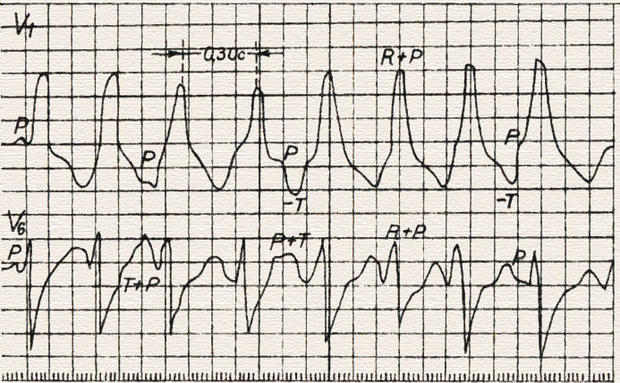

Желудочковая тахикардия. Желудочковая тахикардия — одно из серьезных нарушений работы сердца. Оно обычно возникает на фоне тяжелого поражения миокарда и сопровождается быстрым нарастанием недостаточности кровообращения.

На ЭКГ отмечаются очень частые и ритмичные (до 140–220 в минуту) сокращения желудочков сердца с изменением комплекса QRS наподобие описанных выше желудочковых экстрасистол.

Во время приступов желудочковой тахикардии больные жалуются на боли в сердце, отмечаются бледность и влажность кожных покровов, быстро увеличивающаяся одышка, появление и нарастание хрипов в легких, падение АД. Таким больным требуется немедленная и активная помощь.

Электрокардиограмма при желудочковой тахикардии.

Оказание помощи начинают с нанесения прекардиального удара кулаком в среднюю треть грудины. Иногда это обрывает приступ. Препаратом выбора при желудочковой тахикардии и частой желудочковой экстрасистолии является лидокаин. 4–6 мл 2%-го раствора лидокаина вводят внутривенно в 14 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия за 2 минуты. В большинстве случаев приступ прекращается.

Если этого не происходит, введение лидокаина через 5 минут повторяют. Можно ввести внутривенно новокаинамид по методике, описанной для лечения пароксизмальных суправентрикулярных тахикардий. Введение сердечных гликозидов противопоказано. На фоне желудочковой тахикардии у больного может развиться картина аритмического шока или отека легких, которые требуют отдельного лечения.

Электрокардиограмма при трепетании желудочков.

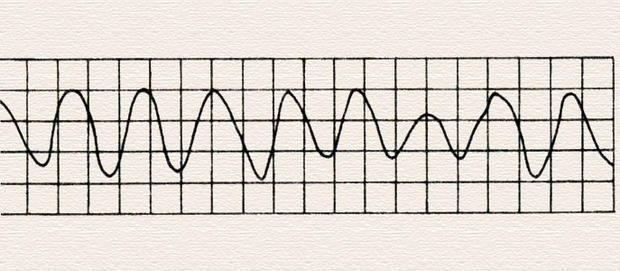

Трепетание и фибрилляция желудочков. Трепетание и фибрилляция (мерцание) желудочков могут быть следствием некупированной тахикардии или развиться молниеносно и привести к быстрой смерти. Трепетание желудочков — это частое (до 200–300 в минуту) ритмичное их сокращение.

Оно, как правило, переходит в мерцание (фибрилляцию) желудочков, отличающееся столь же частым (до 200–500 в минуту), но беспорядочным нерегулярным сокращением отдельных мышечных волокон желудочков. Эти состояния требуют проведения сердечно-легочной реанимации на фоне в/в введения лидокаина.

При возможности проводится электрическая дефибрилляция. Больные доставляются в стационар кардиологическими бригадами.

Электрокардиограмма при мерцании (фибрилляции) желудочков.

Антриовентрикулярные блокады. Антриовентрикулярные блокады — наиболее опасные нарушения проводимости. Характеризуются нарушением проведения волны возбуждения от предсердий к желудочкам. Различают 3 степени антриовентрикулярные блокады.

I степень можно обнаружить только на ЭКГ в виде удлинения интервала Р-Q более 0,20 сек. Клинически не проявляется, специального лечения не требует. При II степени антриовентрикулярные блокады отмечается урежение пульса, больные чувствуют выпадения отдельных сокращений сердца.

На ЭКГ отмечается периодическое выпадение желудочкового комплекса QRS после постепенного удлинения интервала Р-Q или без него. Неотложная помощь оказывается только при ЧСС менее 55 в минуту.

При впервые возникшей блокаде и/или плохом самочувствии больного, его госпитализируют в терапевтическое или кардиологическое отделение, т. к. существует опасность усугубления его состояния.

Антриовентрикулярная блокада III степени (полная) является наиболее опасной. При этом возникает полная разобщенность работы предсердий и желудочков.

На ЭКГ видны зубцы P, интервалы Р–Р одинаковы, но не равны интервалам R–R, которые также одинаковы между собой. Предсердия сокращаются в своем ритме, а желудочки — в своем, более редком (реже 60 в минуту).

Из-за этого зубцы Р не связаны с комплексом QRS, могут находиться на любом расстоянии от него, а также наслаиваться на любые зубцы.

Электрокардиограмма при полной атриовентрикулярной блокаде.

Клинически у этих больных отмечается брадикардия, слабость, снижение АД, могут быть боли в сердце, развивается сердечная недостаточность.

При антриовентрикулярной блокаде II и III степени могут возникнуть периоды длительной асистолии желудочков.

Если асистолия длится дольше 10–20 секунд, больной теряет сознание, развивается судорожный синдром, похожий на эпилептический, что обусловлено гипоксией головного мозга. Такое состояние называется приступом Морганьи-Адамса-Стокса.

В отличие от припадка эпилепсии, лицо у больного в первые секунды приступа Морганьи-Адамса-Стокса подчеркнуто бледное, и только через 20–30 сек. — с появлением генерализованных судорог — оно становится синюшным. Отсутствуют аура и прикусывание языка.

АД может снизиться до нуля, зрачки расширены, пульс резко замедлен. Приступ обычно длится 25–30 сек. После хотя бы небольшого учащения ЧСС больной быстро приходит в сознание, но отмечается ретроградная амнезия.

Любой такой приступ может закончиться летальным исходом.

Неотложная помощь при антриовентрикулярных блокадах II–III степени заключается во внутривенном введении 1 мл 0,1%-го раствора атропина с 5–10 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия, даче под язык одной таблетки изадрина.

При приступе Морганьи-Адамса-Стокса проводится сердечно-легочная реанимация. Введение сердечных гликозидов, новокаинамида противопоказано.

После оказания помощи больного передают кардиологической бригаде или госпитализируют на носилках в кардиологическое отделение.

Нарушение ритма и проводимости: симптомы, диагностика, лечение

- Дополнительное образование:

- «Кардиология»

- ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии

- Контакты: scherbakova@cardioplanet.ru

Работа сердца определяет состояние всего организма. Бесперебойное и полноценное снабжение каждой его клеточки кислородом и питательными веществами зависит от того, насколько ритмично работает наш внутренний «насос». В силу разных причин в работе органа наступает сбой. Нарушение ритма и проводимости отрицательно сказывается на гемодинамике. Страдают все органы и системы, и в первую очередь — головной мозг.

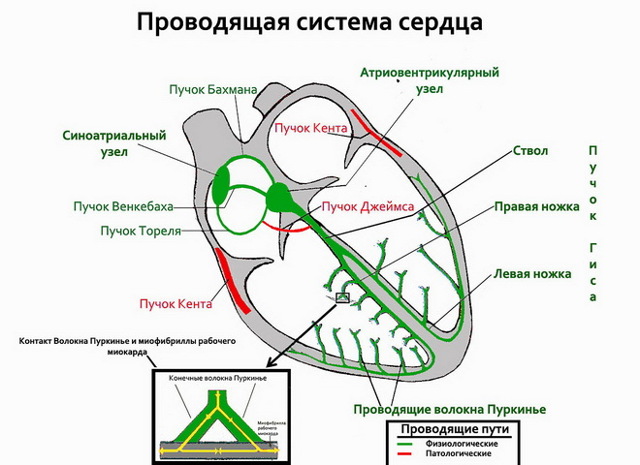

Проводящая система сердца

За ритмичное сердцебиение отвечает проводящая система сердца. Оно обладает автоматизмом, которое обеспечивает главный водитель ритма — синусовый узел.

Его клетки (пейсмейкеры) продуцируют электрические импульсы, расходящиеся по сильно иннервированным клеткам миокарда — миоцитам — по направлению к атриовентрикулярному узлу, находящемуся между правым предсердием и желудочком.

Далее импульс распространяется на все отделы сердца. Это свойство миокарда обеспечивает синхронную работу органа и ритмичность сокращений.

Проводящая система сердца состоит из двух отделов. Синоатриальный (синусо-предсердный) состоит из синусового узла, генерирующего возбуждение, трех проводящих пучков и тракта, связывающего узел с левым предсердием.

Атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый) включает одноименный узел, являющийся водителем ритма второго порядка, пучок Гиса, распространяющий импульс к желудочкам и волокон Пуркинье, передающих возбуждение и информацию о необходимости сокращаться мышечным клеткам желудочков.

Нормальная проводимость зависит от состояния миокарда, баланса в крови веществ-медиаторов симпатического и парасимпатического отдела ВНС, уровня гормонов, вырабатываемых надпочечниками и концентрации в крови калия.

Синусовый узел посылает от 60 до 90 импульсов в минуту — это и есть нормальный ритм сердца. Его замедление или ускорение называется аритмией. Слаженная работа всех систем заставляет сердце реагировать на сиюминутные потребности организма.

При физической или эмоциональной нагрузке его потребность в кислороде возрастает, и сердце начинает биться чаще (тахикардия), перегоняя больший объем крови в единицу времени. Снижение этой потребности, например, во время сна вызывает замедление сердцебиения (брадикардию).

Такие изменения ритма называются физиологическими и считаются вариантом нормы.

Нарушения ритма

Любые отклонения от нормального сердцебиения называют аритмией. Она развивается в результате органических патологий сердца или как следствие или симптом других заболеваний. Виды аритмий:

- синусовые аритмии (брадикардия и тахикардия);

- экстрасистолия — появление лишнего удара между двумя очередными;

- пароксизмальная тахикардия, объединяющая трепетание и фибрилляцию желудочков и предсердий и мерцательную аритмию.

Причины нарушения ритма

В основе органических аритмий лежит ишемическое или воспалительное поражение, а также морфологическое изменение мышечной ткани сердца, наступившее в результате:

- пороков сердца;

- кардиомиопатий;

- ишемической болезни сердца;

- тромбоэмболии легочной артерии;

- перикардита;

- гипертонии;

- сердечной недостаточности.

Функциональные аритмии, в свою очередь, делятся на несколько групп:

| Нейрогенные, развиваются в результате повышения тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) | — стресс; |

| — умственное и физическое перенапряжение; | |

| — злоупотребление кофе, алкоголем или курением; | |

| — невроз; | |

| — тиреотоксикоз; | |

| — инфекции, сопровождающиеся лихорадочным состоянием; | |

| — интоксикации; | |

| — предменструальный синдром | |

| Вагозависимые, когда активизируется парасимпатический отдел ВНС | Заболевания, повышающие активность вагуса (блуждающего нерва) |

| Дисэлектролитные | Нарушение электролитного баланса — избыто или нехватка калия, магния, натрия, кальция в миокарде и в крови |

| Механические | Травмы грудной клетки, удар электрическим током |

| Идиопатические | Неустановленные причины, наследственная предрасположенность |

Аритмии связывают с нарушением автоматизма, возбудимости и проводимости сердечной мышцы.

Нарушение проводимости

Препятствие на проводящих путях вызывает нарушение проводимости или блокаду сердца.

Это происходит при изменении ткани миокарда на пути следования возбуждения, замедлении скорости проведения по патологически измененному участку, попадании импульса в пораженную зону с его последующей блокадой.

В результате нарушается частота и сила сердечных сокращений, изменяется последовательность сокращения предсердий и желудочков.

В медицине различают два понятия — замедление проводимости и ее нарушение. Что это означает? Замедление — это возникающие эпизоды блокады 1 степени. Заключение «нарушение проводимости» дают при ЭКГ-признаках блокады 2 и 3 степени. По месту возникновения блокады бывают синоатриальные, внутрипредсердные и атриовентрикулярные.

При синоатриальной блокаде нарушается проведение импульса к предсердиям, и они возбуждаются с опозданием. Так случается и у здоровых людей, и у больных с органическим поражением миокарда. Замедление внутрипредсердного проведения импульса угрожает развитием мерцательной аритмии.

Атриовентрикулярная блокада 1 и 2 степени — это торможение передачи возбуждения от предсердий к желудочкам.

Тяжелая степень АВ-блокады полностью перекрывает передачу импульса желудочкам, и они начинают сокращаться независимо от предсердий.

При внутрижелудочковой блокаде частично нарушается или прекращается проводящая функция ножек пучка Гиса, передающих сигнал к правому или левому желудочку.

Причины нарушения проводимости

Причины нарушения проводимости делят на несколько групп: кардиальные, внесердечные, лекарственные, идиопатические и электролитные. Кардиальные связаны с органическими изменениями в миокарде:

- ишемия участков миокарда с дальнейшим рубцеванием ткани;

- воспаления сердечной мышцы;

- аутоиммунные повреждения тканей сердца;

- хирургические вмешательства;

- кардиомиопатии;

- гипертония.

Внесердечные причины — это вегетососудистая дистония, заболевания органов дыхания (бронхиты, бронхиальная астма), анемии, эндокринные нарушения (сахарный диабет, болезни щитовидной железы и надпочечников).

К лекарственным причинам относят бесконтрольный прием диуретиков, сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов. Причины идиопатического нарушения проводимости устанавливаются в процессе обследования.

Симптомы и признаки

Начальная степень аритмии или блокады редко проявляется симптомами, приводящими человека к врачу. Единичные сильные удары сердца или быстро проходящие перебои обычно воспринимаются как случайное явление. Симптомы, свидетельствующие о существенном нарушении проводимости и сердечного ритма:

- частое ощущение перебоев, вызывающее дискомфорт в груди;

- головокружение, свидетельствующее о снижении кровоснабжения мозга;

- снижение ЧСС до 50 и менее ударов в минуту;

- отеки ног, одышка, боль в груди — симптомы внутрипредсердной блокады, вызываемые причинным заболеванием;

- АВ-блокада 3 степени может сопровождаться обмороками (синдром МАС), холодным потом, резкой слабостью, значительной брадикардией (менее 40 ударов).

- нехватка воздуха, боль в сердце и учащение сердцебиения от 100 до 200 ударов сопровождают патологическую тахикардию;

- хаотичное сердцебиение, дрожь, потливость, страх, учащенное мочеиспускание наблюдаются во время приступа мерцательной аритмии.

Признаки подступающего приступа — изменения цвета лица (покраснение или появление синюшного оттенка), расширение зрачков, невозможность прощупать пульс на сонных артериях и на руках, редкое и глубокое дыхание. Идущий человек может внезапно упасть. В случае тяжелого течения появляются судороги, возможно непроизвольное мочеиспускание.

Диагностика

Диагностика проводимости сердца и нарушения ритма начинается со сбора анамнеза и проведения физикального осмотра. Жалобы пациента на симптомы, возникающие не в комплексе, а по отдельности, систематизируются врачом при целевом опросе пациента.

Физикальный осмотр обязательно включает измерение артериального давления, аускультацию, измерение пульса. Результаты осмотра могут только предположительно указывать на патологию.

Установить взаимосвязь между симптомами и ритмом помогает инструментальная диагностика:

| ЭКГ обычная и в специальных отведениях | — соотношение между частотой предсердных и желудочковых сокращений |

| — вид и локализацию аритмии | |

| Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ | динамику изменения аритмии в зависимости от повседневной выполняемой работы, приема лекарств, психической нагрузки |

| УЗИ сердца | состояние и функциональность органа |

| ЧПЭКГ | — скрытые нарушения ритма |

| — патологические очаги возбуждения | |

| — дополнительные пути проведения импульса в сердечной мышце | |

| Пробы с нагрузкой (велоэргометрия и другие) | уточняет характер и возможную связь с коронарной патологией |

Для уточнения характера аритмии используют фармакологические тесты. Генез проводимости сердца и нарушения ритма уточняют с помощью лабораторных анализов на содержание в крови электролитов, уровень гормонов щитовидной железы и катехоламинов.

Лечение

Лечение аритмий и блокад в начальных стадиях проводится в том случае, если присутствует тяжелая реакция пациента на их симптомы. При этом дифференцируются органические причины от влияния блуждающего нерва на проводимость и ритм сердца.

Для этого проводят атропиновую пробу. Если под действием препарата, снижающего активность парасимпатической НС, проводимость восстанавливается (смотрят по ЭКГ), то больному назначают прием препаратов на основе красавки (Белласпон, капли Зеленина).

В случае выявления органических изменений миокарда разного происхождения (воспалительных, ишемических и других), гормональных и метаболических сбоев подбор лекарств проводят по патогенетическому признаку, включая:

- антибактериальные и противовоспалительные средства;

- бета-адреноблокаторы;

- блокаторы кальциевых каналов;

- средства для рассасывания тромбов и снижения свертываемости крови;

- гипотензивные препараты.

В дополнение к медикаментозному лечению прописывается щадящая диета и прием витаминов. В сложных случаях, когда восстановить проводимость консервативными методами лечения не удается, назначается хирургическое лечение. Оно также показано при злокачественном течении болезни. Для восстановления ритма и проводимости устанавливается кардиостимулятор.

Нарушение сердечного ритма и проводимости

Нарушения сердечного ритма и проводимости могут возникать из-за физиологических особенностей и сердечных патологий. Синусовая тахикардия, например, развивается при физических и эмоциональных нагрузках. Дыхательная брадиаритмия является нормой. Опасность представляют мерцания и трепетания предсердий. Обычно они развиваются на фоне болезней сердечно-сосудистой системы.

Как правило, нарушения сердечного ритма и проводимости возникают при:

- ишемической болезни сердца;

- пороках;

- артериальной гипертонии;

- кардиомиопатии.

К патологии могут привести и такие внесердечные заболевания, как:

- лихорадка;

- язва желудка;

- гипертериоз;

- опухоль надпочечников.

К факторам риска развития патологии относят:

- курением и злоупотребление алкоголем;

- ожирение;

- сопутствующие заболевания (преимущественно эндокринной системы).

Виды нарушений проводимости

Все патологии разделяются на две группы:

-

Изменения ритма (аритмии). Такие патологии могут выражаться в виде мерцания предсердий, тахикардии, брадиаритмии, желудочковой тахикардии и др.

-

Непосредственно блокады. Некоторые специалисты выделяют их в отдельную категорию патологий. Блокады делят на синоаурикулярную, внутрипредсердную, предсердножелудочковую и внутрижелудочковую.

Оба типа состояния одинаково опасны.

Симптомы патологии

Клиническая симптоматика проявляется по-разному. У одних пациентов патология диагностируется только во время ЭКГ, у других проявляются выраженные признаки нарушений.

Для патологий характерны:

- замедления или учащения сердцебиения;

- ощущение нехватки воздуха;

- боли в груди;

- общая слабость;

- изменения артериального давления;

- головокружения;

- потеря сознания.

Любые патологии опасны тем, что при их возникновении нарушается циркуляция крови. В результате этого органы и ткани не получают необходимое количество кислорода и питательных веществ. Важно обращать внимание на каждый симптом и рассказывать о нем своему лечащему врачу. Это позволит ему точно определить имеющееся у вас заболевание и приступить к адекватному лечению в кратчайшие сроки.

Патология приводит к развитию нескольких осложнений. Это:

-

Коллапс. Такое состояние характеризуется резким падением артериального давления, бледностью кожных покровов и слабостью.

-

Аритмогенный шок. Возникает при резком снижении кровотока. Пациент теряет сознание, бледнеет, сердцебиение становится редким, а давление падает ниже 60 мм рт. ст.

-

Ишемический инсульт. Такая патология возникает на фоне повышенного тромбообразования. Для инсульта характерны изменения речи, шаткость походки, парализация конечностей.

-

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Данная патология развивается при закупоривании тромбом легочной артерии и проявляется одышкой и удушьем, посинением лица, шеи и груди.

-

Острый инфаркт миокарда. Патология развивается из-за того, что артерии не могут обеспечить нужный приток крови к сердцу. В результате в тканях возникает дефицит кислорода. На сердце формируется участок некроза. Проявляется инфаркт острой болью за грудиной.

-

Асистолия (остановка сердца). Такое состояние развивается при мерцании желудочков, когда сосуды не получают нужного количества крови.

Все эти состояния могут привести к смерти больного.

Диагностика

Основой обследования при подозрении на патологию является ЭКГ. Во время исследования врач обнаруживает основные признаки того или иного состояния. Экстрасистолы проявляются измененными желудочковыми комплексами, пароксизм тахикардии – короткими интервалами между нами и др. Не пытайтесь самостоятельно интерпретировать результаты ЭКГ. Доверьте выполнение процедуры кардиологу.

ЭКГ – не единственное обследование, с помощью которого проводится диагностика патологии.

Также выполняются:

-

Суточный мониторинг ЭКГ и артериального давления.

-

Пробы с физическими нагрузками.

-

Чрезпищеводное электрофизиологическое исследование.

Все методики диагностики направлены на обнаружение отклонений от нормального сердечного ритма и фиксирование частичных или полных блокад. Также пациент может быть направлен на обследование, позволяющее дать оценку проходимости различных сосудов.

Лечение

Лечение патологий всегда проводится комплексно. Выбор в пользу той или иной методики определяется:

- состоянием пациента;

- его индивидуальными особенностями;

- имеющимися сопутствующими болезнями.

При обнаружении ишемической болезни сердца пациенты получают:

- препараты для разжижения крови;

- нитроглицерин;

- средства для снижения уровня холестерина.

- При гипертонии назначаются препараты, снижающие артериальное давление.

- При хронической недостаточности обязателен прием мочегонных средств и гликозидов.

- При выявлении порока сердца может проводиться хирургическая коррекция.

- Неотложная помощь пациентам заключается во введении препаратов, которые восстанавливают сердечный ритм.

- Оперативные вмешательства

При выявлении точной причины патологии и неэффективности лекарственных препаратов врач может рекомендовать вам проведение операции. Как правило, она направлена на установку кардиостимулятора. Такое устройство не лечит заболевание, а позволяет эффективно купировать приступы и сокращает риски смерти.

Могут проводиться и другие операции. О них вам расскажет только ваш кардиолог. Хирургические вмешательства проводятся только в запущенных случаях, когда симптомы невозможно устранить другими путями.

В нашей клинике в Москве проводится комплексная терапия патологий сердечно-сосудистой системы. Опытные врачи могут обнаружить все признаки болезней, выявить факторы, способствующие их развитию и осложнениям.

Терапия всегда является адекватной и при этом проводится по оптимальной цене. Стоимость услуг указана на сайте. Также цены озвучат наши специалисты.

Точную стоимость терапии назовет врач после проведения обследования и выбора подходящих тактики и методов.

Профилактика

Профилактика патологий сердечно-сосудистой системы направлена на:

- соблюдение режима сна и бодрствования;

- устранение рисков стрессовых ситуаций;

- изменение образа жизни с отказом от вредных привычек.

Полезными оказываются умеренные физические нагрузки (преимущественно водные процедуры). Для профилактики аритмии очень важно соблюдать диету. Питание исключает соленую, жирную и острую пищу, кофе и крепкий чай. Не стоит увлекаться жидкостью. Нужно выпивать 1-2 литра воды в сутки. Также важно обогатить рацион витаминами и микроэлементами.

При генетической предрасположенности к патологиям, наличии их в анамнезе очень важно регулярно посещать кардиолога и проходить полное обследование. Обязательно включать в программу такие исследования, как:

- общий анализ крови;

- ЭКГ;

- ЭКГ под нагрузкой.

Обследование не займет у вас много времени, но позволит предупредить развитие патологии и возникновение осложнений.

Преимущества клиники

-

Многопрофильность и командная работа врачей различных специализаций.

-

Лояльная ценовая политика.

-

Внимательное отношение ко всем пациентам.

-

Возможности для проведения регулярных комплексных обследований.

-

Наличие отработанных терапевтических методик и программ.

Обращайтесь! Мы гарантируем, что у нас вы не будете тратить деньги зря. Вы инвестируете их в свое здоровье!

Наш медицинский центр оказывает самый широкий спектр услуг. Вы всегда можете обратится к нам по вопросам лечения заболеваний в кардиологии. Мы готовы оказать вам услуги лечения нестабильной стенокардии и лечения нестенозирующего атеросклероза.

Нарушение ритма сердца: симптомы и лечение Справочник заболеваний Helzy

Нарушение ритма сердца (аритмия) — это патологическое состояние, при котором нарушается частота, ритмичность и проводимость импульса в сердце. Сердце бьется слишком быстро (тахикардия), слишком медленно (брадикардия) или нерегулярно.

Некоторые виды аритмий могут быть относительно безвредны, в то время как другие представляют опасность для жизни.

Заболевание также известно как

- Аритмия;

- экстрасистолия;

- тахикардия;

- брадикардия.

На английском заболевание называется:

- heart rhythm disturbance;

- cardiac arrhythmia;

- cardiac rhythm abnormality.

Причины

- Врожденные аномалии, структурные изменения проводящей системы сердца;

- наследственные дефекты ионных каналов (структуры мембран мышечных клеток);

- повреждения сердечной мышцы в течение жизни (последствия воспалений сердца, инфарктов и болезней клапанов).

Кто в группе риска

- Страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врождённые и приобретённые пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, кардиомиопатия, сердечная недостаточность, миокардиты);

- имеющие электролитные нарушения (гиперкальциемия, гипокалиемия, гиперкалиемия, гипомагниемия);

- пожилые;

- имеющие родственников, больных аритмией;

- больные сахарным диабетом;

- страдающие заболеваниями щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз)

- курильщики, в том числе пассивные;

- злоупотребляющие кофе;

- злоупотребляющие алкоголем, принимающие наркотики;

- принимающие некоторые лекарственные средства (сердечные гликозиды, диуретики, антиаритмические препараты, симпатомиметики);

- подверженные эмоциональным стрессам.

Как часто встречается

Распространенность разных видов аритмий оценивается по-разному. Часто аритмии проходят незамеченными и не диагностируются.

Распространенность синусовой (синус — главный нервный узел, задающий ритм в сердце) аритмии в общей популяции составляет в среднем 34 %, синусовой тахикардии — 7,3 %, синусовой брадикардии — 9,9 %.

Последняя чаще встречается у молодых мужчин и спортсменов, а женщины более подвержены синусовой тахикардии. Единичные сбои сердцебиения хотя бы раз в жизни возникают у всех людей.

Другие цифры характеризуют распространенность аритмии как заболевания-проблемы, с которой люди обращаются к врачу. Например, в Великобритании это 2 млн человек, или примерно 3 % населения ежегодно.

В подавляющем большинстве исследований отмечалось, что частота аритмий увеличивается с возрастом. Наиболее распространенное длительное нарушение сердечного ритма — фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия. Оно редко встречается у людей младше 60 лет и при этом имеется у 10 % лиц старше 75 лет.

Симптомы

- Очень быстрое (больше 100 ударов в минуту в покое) либо чересчур медленное (меньше 60 ударов в минуту) биение сердца;

- чувство “замирания” сердца;

- ощущение перебоев в работе сердца;

- боль в груди;

- одышка;

- головокружение;

- предобморочное состояние (слабость, “мушки” перед глазами, шум в ушах) либо потеря сознания.

Диагностика заболевания

Опрос и осмотр

Врач прослушивает тоны сердца, определяет пульс, осматривает ступни и голени на наличие отеков, что может говорить о сердечной недостаточности. По результатам возможно принятие решения об экстренном купировании аритмии или плановом обследовании и лечении.

Лабораторное обследование

Дает представление об общем состоянии сердечно-сосудистой системы, заболеваниях, которые могут способствовать развитию аритмии.

- Клинический анализ крови;

- определение уровней глюкозы крови, креатинина, мочевины, креатинкиназы, АлАТ, АсАТ, общего белка и белковых фракций, тироксина, тиреотропного гормона, калия, натрия, магния;

- липидограмма;

- анализ мочи общий.

Функциональная, лучевая и инструментальная диагностика

Подтверждение и уточнение диагноза:

- Электрокардиография (ЭКГ) — простой и самый распространенный метод определения нарушения работы сердца.

- Холтеровское мониторирование — ношение портативного устройства ЭКГ в течение дня.

Если аритмию не удается определить, потребуются дополнительные методы:

- Стресс-тестирование — ЭКГ под нагрузкой при ускоренном сердцебиении.

- Эхокардиография — это УЗИ сердца, может проводиться совместно со стресс-тестом.

Кроме того, могут быть назначены:

- Рентгенография органов грудной клетки.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца.

- Эндокардиальное электрофизиологическое исследование сердца (ЭндоЭФИ) — проводится с помощью катетера, который вводится подкожно в паховой или подключичной области и через сосуды помещается в сердце. Дает самую полную информацию.

- Тилт-тест — исследование, при котором создается резкий венозный отток (перевод тела из горизонтального в вертикальное положение на специальном столе) с замером показателей сердечно-сосудистой системы.

Лечение

Цели лечения

- Восстановление нормального сердечного ритма;

- предупреждение рецидивов;

- борьба с последствиями аритмий;

- снижение риска развития осложнений.

Лекарства

Лечат некоторые виды аритмии, в частности тахикардию, и предотвращают развитие последствий.

- Бета-блокаторы улучшают кровоток и доставку кислорода, снижая частоту сердечных сокращений и давление;

- блокаторы кальциевых каналов останавливают транспорт кальция и вызывают расслабление гладкой мускулатуры;

- блокаторы натриевых каналов замедляют проведение электрического импульса в сердце и помогают улучшить ритм;

- антикоагулянты растворяют существующие сгустки крови и предотвращают образование новых;

- сердечные гликозиды способны тормозить проведение импульсов, удлиняя интервал между сокращениями предсердий и желудочков.

Хирургические операции

При неэффективности медикаментозного лечения проводится радиочастотная абляция (методика “прижигания сердца”), выполняемая с помощью катетеров, которые вводят в сердце по сосудам через проколы в паховой или подключичной области. Во время этой операции под местной анестезией разрушается участок сердца, генерирующий “лишние” импульсы.

В некоторых случаях, например при брадикардии, имплантируется кардиостимулятор — небольшое устройство, которое помещается под кожу возле ключицы. Провод от него достигает сердца. При нарушениях ритма кардиостимулятор корректирует частоту импульсов.

Другой имплантируемый прибор — кардиовертер-дефибриллятор применяется при высоком риске внезапной остановки сердца.

Восстановление и улучшение качества жизни

- Занятия лечебной физкультурой под руководством врача ЛФК;

- индивидуальная или групповая психотерапия;

- физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение (с учетом ограничений).

Возможные осложнения

- Инсульт;

- застойная сердечная недостаточность;

- синкопальное состояние (обморок, внезапная потеря сознания);

- внезапная остановка сердца.

Профилактика

- Важно подобрать адекватную физическую нагрузку совместно с врачом ЛФК, оставаться физически активным;

- придерживаться принципов правильного питания (потреблять пищу с меньшим содержанием животного жира, включить в рацион овощи и фрукты, сложные углеводы, пищевые волокна, рыбу);

- следить за весом;

- контролировать стресс;

- регулярно контролировать пульс и артериальное давление;

- исключить курение;

- ограничить кофеин, алкоголь;

- ежегодно вакцинироваться против гриппа.

Прогноз

Прогноз зависит от типа нарушения ритма и сопутствующих болезней сердца.

Наиболее опасной в прогностическом плане аритмией принято считать фибрилляцию и трепетание желудочков (частое, нерегулярное и нескоординированное сокращение основных отделов сердца). Без своевременного лечения она может привести к смертельному исходу.

Какие вопросы нужно задать врачу

- Если результат ЭКГ не показал отклонений, аритмии нет?

- Существуют ли программы скрининга аритмий?

- Какое обследование даст 100 % уверенности в диагнозе “аритмия”?

- Какую помощь можно оказать себе при появлении симптомов?

- Нужно ли обследоваться у смежных специалистов?

- Нуждается ли мой тип аритмии лечении?

- Можно ли в моем случае обойтись только лекарствами?

Список использованной литературы

Лечение нарушения ритма сердца: операция по имплантации кардиостимулятора — стоимость в СПб

Практически у 80% пациентов с ишемической болезнью сердца регистрируются аритмии различного характера и до 65% из них угрожают жизни. НРС могут быть самостоятельными или являться осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов и систем

С учетом частоты сердечных сокращений их можно подразделить на две большие группы:

1. Брадиаритмии:

- СА (синаурикулярные) — блокады,

- СССУ (синдром слабости синусового узла),

- нарушение АВ (атриовентрикулярного) — проведения,

- АВ-блокады,

- АВ-диссоциация,

- синдром Фредерика и др.

2. Тахиаритмии:

- наджелудочковые и желудочковые тахикардии,

- синусовые,

- узловые,

- эктопические предсердные,

- экстрасистолия и др.

Причины аритмий (нарушения сердечного ритма)

Важно отличать нарушения ритма сердца, вызванные органическим (необратимым) поражением миокарда, и функциональные нарушения. Как правило, функциональные нарушения встречаются при здоровом сердце и могут быть вызваны психогенными, рефлекторными и гуморальными расстройствами.

Функциональные нарушения ритма сердца встречаются достаточно часто, важно выявить и исключить вызывающие их причины, что позволит избавить человека от аритмии.

Органические нарушения возникают при: коронарной ишемии, гемодинамических пороках сердца и крупных сосудов, сердечной недостаточности, гипертонии. Они могут появляться при токсическом воздействии (медикаментозных препаратов, алкоголя и др.

) или инфекционно токсическом (ревматизм, вирусные инфекции, миокардиты различной этиологии и др.), гормональных сдвигах. Аритмии бывают врожденные (синдром WPW, врожденная АВ блокада и др.

) и приобретенными, вызванные внешними воздействиями (миокардит,операции и травмы сердца и др.).

Основные симптомы (проявления аритмий)

Брадиаритмии:

- Перебои в работе сердца, неритмичность сердцебиения, редкий пульс (менее 50 ударов в минуту);

- Эпизодически возникающие головокружения, потемнения в глазах;

- Снижения памяти;

- Внезапные приступы потери сознания (обмороки) связанные с редким пульсом (приступы Морганьи-Эдемса-Стокса);

- Повышенная утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, на фоне редкого пульса;

- Периоды падения артериального давления и его нестабильность, неэффективность медикаментозной терапии в лечение гипертонии;

- Проявление сердечной недостаточности (отеки на ногах, одышка) на фоне брадикардии;

- Боли в сердце.

Тахиаритмии:

- Внезапно возникающий приступ сердцебиения.

- Перебои в работе сердца.

- Пульсация в голове или горле.

- Одышка.

- Боли в сердце на фоне приступа.

- Общая слабость, снижение толерантности к физической нагрузке, повышенная утомляемость на фоне приступа.

- Развитие головокружения или потери сознания на фоне приступа.

- Снижение артериального давления (артериальная гипотензия или не стабильное АД).

Диагностика нарушений ритма сердца (аритмий)

Обычно диагностика аритмий осуществляется врачом поликлиники, кардиологом или врачом скорой помощи.

Имеет значение сбор анамнеза, физикальное обследование, и различные инструментально-диагностические методы. Наиболее важным является регистрация НРС на ЭКГ (для предъявления аритмологу).

На сегодняшний день в специализированных или многопрофильных клиниках пациентов консультирует врач кардиохирург-аритмолог и определяет необходимость и возможность эндоваскулярного интервенционного (малотравматичного) лечения нарушения ритма сердца. В нашей Клинике есть все необходимые ресурсы для диагностики и лечения аритмий

К методам диагностики нарушения ритма сердца относят:

- ЭКГ (электрокардиограмма) позволяет на момент обращения выявить тахикардию, брадикардию, либо преходящие СА и АВ блокады.

- Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) проводящей системы сердца – применяется для подтверждения диагноза в случаях, если при наличии клинических проявлений не удается выявить преходящие нарушения ритма обычными методами (ЭКГ, ХМ) В некоторых случаях этот метод позволяет верифицировать органическую или функциональную причину нарушений сердечного ритма.

- Суточное холтеровское мониторирование (ХМ — непрерывная запись ЭКГ) — наиболее достоверный метод диагностики преходящих нарушений ритма сердца за период наблюдения.

- ЭхоКГ(УЗИ сердца) – выявляет патологию миокарда.

- Рентгенологическое исследование грудной клетки позволяет оценить размеры тени сердца и выявить признаки венозного застоя в легких.

- Велоэргометрия (тредмил-тест) — позволяет выявить ишемическую болезнь сердца и оценить адекватный прирост сокращений сердечного ритма сердца на физическую нагрузку.

- Тилт-тест – проба с пассивным ортостазом. Проводится на специальном поворотном столе. Позволят выявить или исключить связь между развитием обморочных состояний и нарушениями сердечного ритма.

Лечение аритмий: хирургическая коррекция нарушений ритма сердца

В нашей Клинике выбор способа лечения нарушения ритма сердца осуществляется специа-листом с учетом клинической картины заболевания, данных инструментально-диагностических исследований и рекомендаций Российского кардиологического обще-ства, Всероссийского научного общества аритмологов.

Самостоятельный прием препаратов, самолечение различными методами является крайне не желательным и не безопасным, если неизвестен и не учитывается характер, механизм и причина аритмии.

Существует несколько способов лечения нарушения ритма сердца:

- 1. Антиаритмическая терапия (при постоянном приеме фарм. препаратов).

- 2. Электрофизиологические методики:

- кардиоверсия/дефибрилляция,

- электрокардиостимуляция,

- катетерная аблация очага аритмии.

jpg» src=»/upload/medialibrary/5a0/5a08a0967b564724181b9fc5eb9811ba.jpg»>При наличии показаний для лечения брадиаритмий выполняют:

- имплантацию кардиостимулятора (искусственного водителя ритма),

- кардиовертера-дефибриллятора

- устройства для ресинхронизирующей терапии.

Операция выполняется под местной анестезией в условиях рентгеноперационной длительностью до 40-55 минут.

Эффективным и радикальным методом лечения тахиаритмий является катетерная аблация (деструкция) очага аритмии. Операция, в среднем, длится не более 1 часа, и через сутки пациент может быть выписан из стационара.