Легочное сердце (ЛС) – гипертрофия правого желудочка, возникшая в результате болезней самих легких (нарушение функции, структуры).

Исключение представляют случаи, когда первичной причиной есть болезни левой половины сердца или врожденные пороки, а ЛС – вторичное явление. Выделяют: острое, подострое, хроническое.

За научными данными частота заболевания 5-10% от всей сердечно-сосудистой патологии.

ЛC – синдром, в который входит легочная недостаточность и перегруженность правого желудочка (ПЖ), что заканчивается декомпенсацией сердца. Среди причин выделяют повреждение ткани легких, сосудов или заболеваниями, что нарушают экскурсию грудной клетки.

ЛC – синдром, в который входит легочная недостаточность и перегруженность правого желудочка (ПЖ), что заканчивается декомпенсацией сердца. Среди причин выделяют повреждение ткани легких, сосудов или заболеваниями, что нарушают экскурсию грудной клетки.

Существуют 2 стадии развития:

- ЛС ещё нет, есть только легочная недостаточность.

- Сочетание недостаточности кровообращения (НК) и дисфункции дыхательной системы.

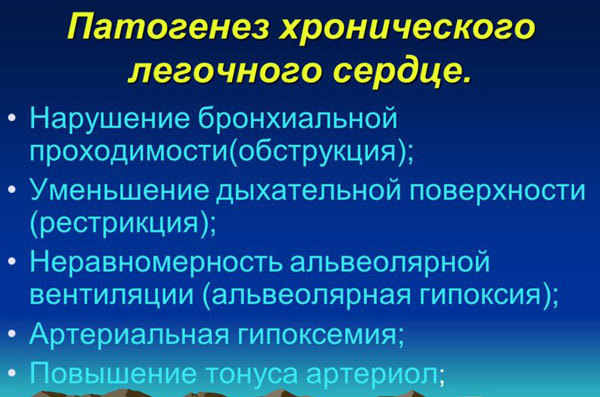

В основе патогенеза лежит увеличение сопротивления сосудов легких и подъем давления в легочной артерии (ЛА), вследствие чего возникает перегруженность малого круга кровообращения, а в результате увеличиваются правые отделы сердца. Цепочка подобных преобразований приводит к гипоксии и ацидозу.

Степени легочной гипертензии в мм.рт.ст.:

- І – 25 – 50.

- ІІ – 51 – 75.

- ІІІ – 76 – 110.

- ІV > 110.

Причины

Классификация

| Острое ЛС |

|

|

|

| Подострое ЛС |

|

|

|

| Хроническое легочное сердце (ХЛС) |

|

|

|

Типичные жалобы пациента

Клинические особенности: течение болезни

Жалобы:

Боль в сердце.

Боль в сердце.- Одышка.

- Сердцебиение.

- Кашель с мокротой.

- Потливость.

- Головная боль.

- Слабость.

- Отеки.

- Снижение артериального давления.

При осмотре больного:

- Диффузный «тёплый» цианоз.

- Раздувание вен шеи (особенно на вдохе).

- Утолщение окончаний фаланг и ногтей («барабанные палочки» и «часовые стёкла»).

- Звук при перкуссии легких: коробочный. Аускультация: дыхание жесткое с удлиненным выдохом, рассеянные сухие и влажные хрипы.

- Выслушивание сердца: акцент ІІ тона над ЛА с систолическим или диастолическим шумом, ритм галопа возле мечевидного отростка. Наблюдается расширение границы вправо при перкусии.

- Отеки, асцит, гепатомегалия, анасарка.

Как точно диагностировать стадию и тип процесса?

Постановкой диагноза, а в дальнейшем и лечением ХЛС, занимаются совместно кардиолог и пульмонолог.

Классификация хронического легочного сердца (представленная выше) помогает определить тип процесса:

- бронхолегочный;

- торакодиафрагмальный.

Стадии:

- доклиническая – определяется лишь при дополнительном обследовании и характеризуется перегрузкой ПЖ и кратковременной легочной гипертензией;

- компенсации – гипертрофированный ПЖ и пульмональная гипертензия, но признаков НК нет;

- декомпенсации – наблюдаются проявления НК.

Дополнительная диагностика:

рентгенография: увеличение ЛА, правых отделов сердца и корня легкого, купол диафрагмы стоит высоко на стороне поражения;

рентгенография: увеличение ЛА, правых отделов сердца и корня легкого, купол диафрагмы стоит высоко на стороне поражения;- ЭКГ: гипертрофия правого предсердья и желудочка;

- спирометрия: определяет наличие недостаточности дыхания и помогает установить её тип со степенью;

- эхокардиография: увеличенные правых отделы сердца и повышенное давление в ЛА;

- ангиография легочных сосудов: наличие ТЭЛА.

Лечение и медикаментозная поддержка пациента

Основные принципы терапии согласно протоколу:

- Лечение основного заболевания.

- Улучшение оксигенации.

- Улучшение функции левого желудочка путём увеличения его сократительной способности и уменьшения резистентности легочной артерии.

- Лечение проявлений сердечной недостаточности.

Показания к оксигенотерапии:

- Ра О2 55-59 mm Hg, Sa O2 ≤ 89 %.

- ЭКГ-признаки: наличи расширенного плоского зубца Р (pulmonale).

- Гематокрит > 55%.

- Наличие сердечной недостаточности.

Цель лечения:

- Ра О2 ≥ 60 mm Hg.

- Sa O2 > 90%.

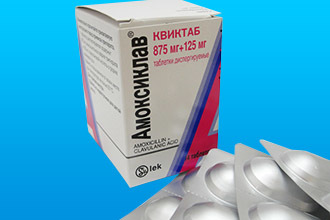

Список обязательных назначений

Антибиотикотерапия при ХОЗЛ:

В период обострения полузащищенные пенициллины (амоксиклав, аугментин), макролиды (кларитромицин, ровамицин).

В период обострения полузащищенные пенициллины (амоксиклав, аугментин), макролиды (кларитромицин, ровамицин).- Цефалоспорины ІІ-ІV поколений (цефтриаксон, цефатоксим, цефапим).

- Фторхинолоны ІІІ-ІV поколений (левофлоксацин, гатифлоксацин).

Диуретики:

- В случае задержки жидкости: фуросемид – 20 – 80 — 120 мг/д, торасемид – 10 — 20 мг в сутки, диакарб – 200 – 300 мг на день.

- Калийсохраняющий диуретик: верошпирон – 50 мг 2 раза на день.

Теофилины:

- Пролонгированного действия: теопек, теодур, теотард (снижают давление в легочной артерии, имеют положительный инотропный эффект, расширяют бронхи).

Бета-2-агонисты:

- Короткого действия: сальбутамол, вентолин.

- Длительного действия: сальметерол, формотерол.

- Действие как у теофилинов.

Вазодилататоры:

- Антагонисты кальция: нифедипин – 40-60 мг в сутки, дилтиазем – 120-180 мг на день.

- Нитраты: нитроглицерин, молсидомин.

- Уменьшают давление в легочной артерии.

Ингибиторы АПФ:

Каптоприл – 25-150 мг в сутки, лизиноприл- 5-40 мг на день.

Каптоприл – 25-150 мг в сутки, лизиноприл- 5-40 мг на день.- Эффект: дилатация артериол, вен.

Кардиопротекторы:

- Триметазидин – 35 мг 2 раза в сутки.

- АТФ – 10-20 мг в сутки.

Иногда при наличии сопутствующей левожелудочковой недостаточности или тахисистолической формы фибрилляции предсердий применяют небольшие дозы сердечных гликозидов (дигоксин — 0,25 мг на день).

Антикоагулянты и антиагреганты:

- Фраксипарин – 0,6 п/ш.

- Аспирин – 75-150 мг в сутки.

- Клопидогрель – 75 мг в день.

Выводы

Лечение состояний субкомпенсации и декомпенсации хронического легочного сердца — весьма затруднительный процесс для врача и пациента.

Поэтому нужно концентрироваться на терапии основного заболевания, а также профилактике тромбоэмболий на поликлиническом этапе, дабы не допускать осложнений.

Прогноз зависит от множества факторов: причины, типа и стадии, степени легочной недостаточности, а так же лечебного процесса.

Для подготовки материала использовались следующие источники информации.

Патогенез легочного сердца — хронического или острого

Наряду с другими заболеваниями нередко встречается легочное сердце. Это патология, при которой повышается давление кровяного тока в малом кругу кровообращения в результате перегрузки правых отделов сердца.

Если говорить медицинскими терминами, то возникает гипертрофия (увеличение) правого предсердия и желудочка и истончение их мышечной структуры, а развитию такого недуга способствуют патологические процессы, происходящие в бронхолегочной системе, в частности в сосудах легких и дыхательных путях.

При этом больные часто жалуются на такие симптомы, как одышка различной степени, боли, возникающие внезапно в грудном отделе, тахикардия, синюшность кожных покровов.

- Вся информация на сайте носит ознакомительный характер и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ руководством к действию!

- Поставить ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ Вам может только ВРАЧ!

- Убедительно просим Вас НЕ ЗАНИМАТЬСЯ самолечением, а записаться к специалисту!

- Здоровья Вам и Вашим близким!

Во время диагностики нередко обнаруживается смещение границ сердца вправо, усиленную пульсацию, которая говорит о перегрузке правых отделов сердца. Для постановки точного диагноза пациента отправляют на электрокардиограмму, УЗИ сердца и рентген, хотя и визуальный осмотр больного врачом может немало информации.

Механизм возникновения патологии

Причин возникновения этого заболевания может быть много, однако основным фактором, способствующим развитию легочного сердца, является значительное повышение кровяного давления в малом круге кровообращения, иначе такую патологию называют легочной гипертензией.

Но для того чтобы возникла легочная гипертензия должны влиять и другие причины, которые можно разделить на три основные группы:

| Заболевания, связанные с воспалением дыхательных путей и легких | Бронхиальная астма, пневмония, кистозная гипоплазия легких, пневмосклероз, а также заболевания, при которых происходит хронический нагноительный процесс в деформированных бронхах. |

| Отклонения от нормы структуры грудной клетки | Деформация грудной клетки, различные повреждения грудного отдела в результате перенесенной травмы, плеврофиброз, осложнения после проведения операции, заключающейся в резекции ребер. |

| Заболевания, вызванные поражением легочных сосудов | Среди таких недугов чаще всего выделяют тромбоэмболия артерии легких, васкулиты, закупорка легочных сосудов атеросклеротическими образованиями, первичная легочная гипертензия. |

В процессе развития легочного сердца могут участвовать разные недуги, которые дополняют друг друга. Но чаще всего основоположником в возникновении заболевания является болезнь бронхолегочной системы.

Дело в том, что повышению кровяного давления в мелких сосудах и артериях легких приводит закупорка, так называемая обструкция, бронхов, вследствие чего сосуды спазмируются и начинают деформироваться.

Также такая бронхиальная обструкция может вызвать снижение парциального давления кислорода в крови, а это, в свою очередь, повышает объем выбрасываемого кровяного потока в минуту из правого желудочка. В результате нехватки кислорода выделяются определенные биологически активных вещества, которые негативно влияют на легочные артерии и мелкие сосуды, вызывая их спазм.

Гипоксия влияет не только на отдел легких, но и на всю кровеносную систему. Так, например, при резком снижении кислорода в крови усиливается процесс эритропоэза, при котором образуется большое количество эритроцитов.

Попадая в кровь, они способствуют ее значительному сгущению. В результате в венах и сосудах образуются тромбы (кровяные сгустки), которые могут частично или полностью перекрыть сосудистый просвет в любом отделе организма.

Но чаще всего сгущение крови вызывает расширение бронхиальных сосудов, что также приводит к увеличению давления в легочной артерии. Из-за большого сопротивления кровяного давления правый желудочек вынужден работать с удвоенной силой, чтобы выталкивать кровяной поток.

Как результат, правые отделы сердца перегружаются и увеличиваются в размерах, теряя при этом мышечную массу, из которой они состоят. Такие изменения приводят к застою крови в большом круге кровообращения, что еще больше усугубляет явления гипоксии.

Патогенез разных форм легочного сердца

Независимо от причин в корне развития такого заболевания, как легочное сердце, лежит артериальная гипертензия, возникающая в легких. Ее формирование обусловлено разными патологическими механизмами.

Тем не менее, патогенез легочного сердца бывает двух форм:

| Острая | Возникает внезапно и становится осложнением основного недуга (на примере тромбоэмболии легочной артерии). |

| Хроническая | Развивается медленно и прогрессирует на фоне дыхательной недостаточности (к такой форме патогенеза легочного сердца могут привести различные хронические заболевания органов дыхания). |

Острого

Патогенез острой формы легочного сердца зачастую формируется при наличии тромбоэмболии артерии легких. В этом случае участвуют два патологических процесса: механическая непроходимость сосудистого русла и гуморальные изменения.

Механическая сосудистая обструкция возникает вследствие закупорки артериального сосуда легкого, при этом в патологический процесс включаются и мелкие ветви легочной артерии, в результате увеличивается сосудистое сопротивление, при котором повышается давление кровяного тока.

Такое сопротивление становится препятствием выбросу крови из правого желудочка, при этом левый желудочек не наполняется необходимым объемом крови, что приводит к снижению артериального давления. Что касается гуморальных нарушений, то они происходят обычно в первые часы после перекрытия сосудистого русла.

К этому может привести выброс в кровь таких биологически активных веществ, как серотонин, простагландины, конвертаза, гистамин. В это же время происходит сужение мелких ветвей легочной артерии.

Когда возникает такая патология, как тромбоэмболия, которая характеризуется закупоркой легочной артерии кровяным сгустком, в первые часы наступает пик легочной артериальной гипертензии. Из-за повышения кровяного давления в сосудах легких правый желудочек перенапрягается и увеличивается в размерах.

Хронического

В отличии от острой формы патогенез хронического легочного сердца развивается у больных, у которых уже имелись какие-либо заболевания органов дыхания хронического типа.

Давайте разберем основные причины, приводящие к такому недугу на примере хронической обструктивной болезни легких, к ним относится:

| Гипоксическая легочная вазоконстрикция | Это механизм, направленный на снижение кровотока в области легких, где наблюдается недостаток кислорода. |

| Синдром нарушения бронхиальной проходимости | Возникает при бронхиальной астме, вследствие спазма гладких мышц бронхов или отеков слизистой оболочки бронхов, также выделяют вторичную бронхиальную непроходимость, к которой приводит образование опухоли или попадание в бронхи инородного тела, при инфекционно-воспалительных процессах бронхит, пневмония, туберкулез). |

| Ацидоз | Состояние, при котором происходят изменения кислотно-щелочного баланса в организме. |

| Гипервискозный синдром | Состояние, при котором в кровь выбрасывается большое количество протеинов, в результате чего увеличивается вязкость крови, она становится густой. |

| Увеличение объема крови, выбрасываемой сердцем | К таким изменения могут привести нервная стимуляция или гипертрофия миокарда |

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что хроническая форма патогенеза заболевания развивается при бронхолегочной патологии. При нарушениях функциональности сосудов и их сопротивления возникает стойкая легочная гипертензия.

Основной причиной таких патологических изменений становится органическое сужение сосудистого просвета легочных артерий.

Однако легочная гипертензия, которая приводит к развитию легочного сердца, может возникать и вследствие функциональных изменений, когда нарушена механика дыхания или вентиляция альвеол.

Легочное сердце

Легочное сердце – патология правых отделов сердца, характеризующаяся увеличением (гипертрофией) и расширением (дилатацией) правого предсердия и желудочка, а также недостаточностью кровообращения, развивающейся вследствие гипертензии малого круга кровообращения. Формированию легочного сердца способствуют патологические процессы бронхолегочной системы, сосудов легких, грудной клетки. К клиническим проявлениям острого легочного сердца относятся одышка, загрудинные боли, наростание кожного цианоза и тахикардии, психомоторное возбуждение, гепатомегалия. Обследование выявляет увеличение границ сердца вправо, ритм галопа, патологическую пульсацию, признаки перегрузки правых отделов сердца на ЭКГ. Дополнительно проводят рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ сердца, исследование ФВД, анализ газового состава крови.

Легочное сердце – патология правых отделов сердца, характеризующаяся увеличением (гипертрофией) и расширением (дилатацией) правого предсердия и желудочка, а также недостаточностью кровообращения, развивающейся вследствие гипертензии малого круга кровообращения. Формированию легочного сердца способствуют патологические процессы бронхолегочной системы, сосудов легких, грудной клетки.

Острая форма легочного сердца развивается быстро, за несколько минут, часов или дней; хроническая – на протяжении нескольких месяцев или лет. Почти у 3% больных хроническими бронхолегочными заболеваниями постепенно развивается легочное сердце. Легочное сердце значительно отягощает течение кардиопатологий, занимая 4-е место среди причин летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Легочное сердце

Бронхолегочная форма легочного сердца развивается при первичных поражениях бронхов и легких в результате хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы, бронхиолита, эмфиземы легких, диффузного пневмосклероза различного генеза, поликистоза легких, бронхоэктазов, туберкулеза, саркоидоза, пневмокониоза, синдрома Хаммена — Рича и др. Эту форму могут вызывать около 70 бронхолегочных заболеваний, способствующих формированию легочного сердца в 80% случаев.

Возникновению торакодиафрагмальной формы легочного сердца способствуют первичные поражения грудной клетки, диафрагмы, ограничение их подвижности, значительно нарушающие вентиляцию и гемодинамику в легких.

В их число входят заболевания, деформирующие грудную клетку (кифосколиозы, болезнь Бехтерева и др.

), нервно-мышечные болезни (полиомиелит), патологии плевры, диафрагмы (после торакопластики, при пневмосклерозе, парезе диафрагмы, синдроме Пиквика при ожирении и т. п.).

Васкулярная форма легочного сердца развивается при первичных поражениях легочных сосудов: первичной легочной гипертензии, легочных васкулитах, тромбоэмболии ветвей легочной артерии (ТЭЛА), сдавлении легочного ствола аневризмой аорты, атеросклерозе легочной артерии, опухолями средостения.

Основными причинами острого легочного сердца являются массивная ТЭЛА, тяжелые приступы бронхиальной астмы, клапанный пневмоторакс, острая пневмония. Легочное сердце подострого течения развивается при повторных ТЭЛА, раковом лимфангоите легких, в случаях хронической гиповентиляции, связанных с полиомиелитом, ботулизмом, миастенией.

Ведущее значение в развитии легочного сердца имеет артериальная легочная гипертензия. На начальной стадии она также связана с рефлекторным увеличением сердечного выброса в ответ на усиление дыхательной функции и возникающую при дыхательной недостаточности гипоксию тканей.

При васкулярной форме легочного сердца сопротивление кровотоку в артериях малого круга кровообращения увеличивается в основном за счет органического сужения просвета легочных сосудов при закупорке их эмболами (в случае тромбоэмболии), при воспалительной или опухолевой инфильтрации стенок, заращении их просвета (в случае системных васкулитов).

При бронхолегочной и торакодиафрагмальной формах легочного сердца сужение просвета легочных сосудов происходит за счет их микротромбоза, заращения соединительной тканью или сдавления в зонах воспаления, опухолевого процесса или склерозирования, а также при ослаблении способности легких к растяжению и спадении сосудов в измененных сегментах легких.

Но в большинстве случаев ведущую роль играют функциональные механизмы развития легочной артериальной гипертензии, которые связаны с нарушениями дыхательной функции, вентиляции легких и гипоксией.

Артериальная гипертензия малого круга кровообращения приводит к перегрузке правых отделов сердца. По мере развития заболевания происходит сдвиг кислотно-щелочного равновесия, который первоначально может быть компенсированным, но в дальнейшем может произойти декомпенсация нарушений.

При легочном сердце наблюдается увеличение размеров правого желудочка и гипертрофия мышечной оболочки крупных сосудов малого круга кровообращения, сужения их просвета с дальнейшим склерозированием. Мелкие сосуды нередко поражаются множественными тромбами.

Постепенно в сердечной мышце развивается дистрофия и некротические процессы.

По скорости нарастания клинических проявлений различают несколько вариантов течения легочного сердца: острое (развивается за несколько часов или дней), подострое (развивается на протяжении недель и месяцев) и хроническое (возникает постепенно, в течение ряда месяцев или лет на фоне длительной дыхательной недостаточности).

Процесс формирования хронического легочного сердца проходит следующие стадии:

- доклиническую – проявляется транзиторной пульмонарной гипертензией и признаками напряженной работы правого желудочка; выявляются только при инструментальном исследовании;

- компенсированную – характеризуется гипертрофией правого желудочка и стабильной пульмонарной гипертензией без явлений недостаточности кровообращения;

- декомпенсированную (сердечно-легочная недостаточность) — появляются симптомы недостаточности правого желудочка.

Выделяют три этиологические формы легочного сердца: бронхолегочную, торакодиафрагмальную и васкулярную.

По признаку компенсации хроническое легочное сердце может быть компенсированным или декомпенсированным.

Клиническая картина легочного сердца характеризуется развитием явлений сердечной недостаточности на фоне легочной гипертензии.

Развитие острого легочного сердца характеризуется появлением внезапной боли за грудиной, резкой одышки; снижением артериального давления, вплоть до развития коллапса, синюшностью кожных покровов, набуханием шейных вен, нарастающей тахикардией; прогрессирующим увеличением печени с болями в правом подреберье, психомоторным возбуждением. Характерны усиленные патологические пульсации (прекардиальная и эпигастральная), расширение границы сердца вправо, ритм галопа в зоне мечевидного отростка, ЭКГ- признаки перегрузки правого предсердия.

При массивной ТЭЛА за несколько минут развивается шоковое состояние, отек легких. Нередко присоединяется острая коронарная недостаточность, сопровождающаяся нарушением ритма, болевым синдромом.

В 30-35 % случаев наблюдается внезапная смерть.

Подострое легочное сердце проявляется внезапными умеренными болевыми ощущениями, одышкой и тахикардией, непродолжительным обмороком, кровохарканьем, признаками плевропневмонии.

В фазе компенсации хронического легочного сердца наблюдается симптоматика основного заболевания с постепенными проявлениями гиперфункции, а затем и гипертрофии правых отделов сердца, которые обычно неярко выражены. У некоторых пациентов отмечается пульсация в верхней части живота, вызванная увеличением правого желудочка.

В стадии декомпенсации развивается правожелудочковая недостаточность. Основным проявлением служит одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, вдыхании холодного воздуха, в лежачем положении.

Появляются боли в области сердца, синюшность (теплый и холодный цианоз), учащенное сердцебиение, набухание шейных вен, сохраняющееся на вдохе, увеличение печени, периферические отеки, устойчивые к лечению.

При обследовании сердца выявляется глухость сердечных тонов. Артериальное давление в норме или понижено, артериальная гипертония характерна для застойной сердечной недостаточности.

Более выраженными симптомы легочного сердца становятся при обострении воспалительного процесса в легких.

В поздней стадии усиливаются отеки, прогрессирует увеличение печени (гепатомегалия), появляются неврологические нарушения (головокружение, головные боли, апатия, сонливость) снижается диурез.

Диагностическими критериями легочного сердца считают наличие заболеваний — причинных факторов легочного сердца, легочной гипертензии, увеличения и расширения правого желудочка, правожелудочковой сердечной недостаточности.

Таким пациентам необходима консультация пульмонолога и кардиолога. При осмотре пациента обращают внимание на признаки нарушения дыхания, синюшность кожи, боли в области сердца и т. д.

На ЭКГ определяются прямые и косвенные признаки гипертрофии правого желудочка.

По данным рентгенографии легких наблюдается одностороннее увеличение тени корня легкого, его повышенная прозрачность, высокое стояние купола диафрагмы со стороны поражения, выбухание ствола легочной артерии, увеличение правых отделов сердца. С помощью спирометрии устанавливается тип и степень дыхательной недостаточности.

На эхокардиографии определяется гипертрофия правых отделов сердца, легочная гипертензия. Для диагностики ТЭЛА проводится легочная ангиография. При проведении радиоизотопного метода исследования системы кровообращения исследуется изменение сердечного выброса, скорость кровотока, объем циркулирующей крови, венозное давление.

Основные лечебные мероприятия при легочном сердце направлены на активную терапию основного заболевания (пневмоторакса, ТЭЛА, бронхиальная астма и т. д.).

Симптоматическое воздействие включает применение бронхолитиков, муколитических средств, дыхательных аналептиков, оксигенотерапии.

Декомпенсированное течение легочного сердца на фоне бронхиальной обструкции требует постоянного приема глюкокортикоидов (преднизолона и др.).

С целью коррекции артериальной гипертензии у пациентов с хроническим легочным сердцем возможно применение эуфиллина (внутривенно, внутрь, ректально), на ранних этапах — нифедипина, при декомпенсированном течении — нитратов ( изосорбида динитрата, нитроглицерина) под контролем газового состава крови из-за опасности усиления гипоксемии.

При явлениях сердечной недостаточности показано назначение сердечных гликозидов и мочегонных средств с соблюдением предосторожности ввиду высокой токсичности действия гликозидов на миокард, особенно в условиях гипоксии и гипокалиемии. Коррекция гипокалиемии проводится препаратами калия (аспарагинатом или хлоридом калия). Из диуретиков предпочтение отдается калийсберегающим препаратам ( триамтерену, спиронолактону и др.).

В случаях выраженного эритроцитоза проводят кровопускания по 200-250 мл крови с последующим внутривенным введением инфузионных растворов низкой вязкости (реополиглюкина и др.).

В терапию пациентов с легочным сердцем целесообразно включать применение простагландинов мощных эндогенных вазодилататоров, дополнительно обладающих цитопротективным, антипролиферативным, антиагрегационным действиями.

https://www.youtube.com/watch?v=9L2fgTdUUSg

Важное место в терапии легочного сердца отводится антагонистам рецепторов эндотелина (бозентану). Эндотелин является мощным вазоконстриктором эндотелиального происхождения, уровень которого повышается при различных формах легочного сердца. При развитии ацидоза проводят внутривенную инфузию раствора гидрокарбоната натрия.

При явлениях недостаточности кровообращения по правожелудочковому типу назначаются калийсберегающие диуретики (триамтерен, спиронолактон и др.), при левожелудочковой недостаточности применяются сердечные гликозиды (коргликон внутривенно).

С целью улучшения метаболизма сердечной мышцы при легочном сердце рекомендуется назначение мельдония внутрь, а также оротата либо аспарагината калия.

В комплексной терапии легочного сердца используется дыхательная гимнастика, ЛФК, массаж, гипербарическая оксигенация.

В случаях развития декомпенсации легочного сердца прогноз для трудоспособности, качества и продолжительности жизни неудовлетворительный.

Обычно трудоспособность у пациентов с легочным сердцем страдает уже на ранних этапах заболевания, что диктует необходимость рационального трудоустройства и решения вопроса о присвоении группы инвалидности.

Раннее начало комплексной терапии позволяет значительно улучшить трудовой прогноз и увеличить продолжительность жизни.

Для профилактики легочного сердца требуется предупреждение, своевременное и эффективное лечение приводящих к нему заболеваний.

В первую очередь, это касается хронических бронхолегочных процессов, необходимости предупреждения их обострений и развития дыхательной недостаточности.

Для профилактики процессов декомпенсации легочного сердца рекомендуется придерживаться умеренной физической активности.

Патогенез легочного сердца

- В

основе развития легочного сердца не

зависимо от причины лежит легочная

артериальная гипертензия,

формирование которой обусловлено

несколькими патогенетическими

механизмами. - Патогенез

острого легочного сердца (на примере

ТЭЛА). В

формировании ОЛС участвуют два

патогенетических механизма: - –

«механическая»

обструкция сосудистого русла, - –

гуморальные

изменения.

«Механическая»

обструкция сосудистого русла возникает

вследствие обширной обструкции

артериального русла легких (на 40–50%,

что соответствует включению в

патологический процесс 2–3 ветвей

легочной артерии), что увеличивает общее

легочное сосудистое сопротивление

(ОЛСС).

Увеличение ОЛСС сопровождается

повышением давления в легочной артерии,

препятствующей выбросу крови из правого

желудочка, уменьшению наполнения левого

желудочка, что суммарно приводит к

снижению минутного объема крови и

падению артериального давления (АД).

- Гуморальные

нарушения,

возникающие в первые часы после обструкции

сосудистого русла, в результате выброса

биологически активных субстанций

(серотонина, простагландинов, катехоламинов,

выделение конвертазы, ангиотензинпревращающего

фермента, гистамин), приводят к

рефлекторному сужению мелких ветвей

легочной артерии (генерализованная

гипертоническая реакция легочных

артерий), что еще больше увеличивает

ОЛСС. - Первые

часы после ТЭЛА характеризуются особенно

высокой легочной артериальной

гипертензией, быстро приводящей к

перенапряжению правого желудочка, его

дилатации и декомпенсации. - Патогенез

хронического легочного сердца (на

примере ХОБЛ). Ключевыми

звеньями патогенеза ХЛС являются: - –

гипоксическая

легочная вазоконстрикция, - –

нарушения

бронхиальной проходимости, - –

гиперкапния

и ацидоз, - –

анатомические

изменения легочного сосудистого русла, - –

гипервискозный

синдром, - –

увеличение

сердечного выброса.

Гипоксическая

легочная вазоконстрикция.

Регуляция кровотока в системе малого

круга кровообращения осуществляется

благодаря рефлексу

Эйлера–Лильестранда,

который обеспечивает адекватное

соотношение вентиляции и перфузии

легочной ткани.

При уменьшении концентрации

кислорода в альвеолах благодаря рефлексу

Эйле-ра-Лильестранда рефлекторно

закрываются прекапиллярные сфинктеры

(возникает вазоконстрикция), что приводит

к ограничению кровотока в этих участках

легкого.

В результате чего местный

легочный кровоток приспосабливается

к интенсивности легочной вентиляции,

и нарушений вентиляционно-перфузионных

соотношений не происходит.

Нарушения

бронхиальной проходимости. Неравномерность

легочной вентиляции вызывает альвеолярную

гипоксию, обусловливает нарушения

вентиляционно-перфузионных соотношений

и приводит к генерализованному проявлению

механизма гипоксической легочной

вазоконстрикции.

Развитию альвеолярной

гипоксии и формированию ХЛС больше

подвержены больные, страдающие хроническим

обструктивным бронхитом и бронхиальной

астмой с преобладанием признаков

дыхательной недостаточности («синие

одутловатики»).

У пациентов с преобладанием

ре-стриктивных нарушений и диффузными

поражениями легких (―розовые пыхтельщики)

альвеолярная гипоксия выражена

значительно меньше.

- Гиперкапния не

прямо, а опосредовано влияет на

возникновение легочной гипертензии

путем: - –

появления

ацидоза и, соответственно, рефлекторной

вазоконстрикции, - –

снижения

чувствительности дыхательного центра

к СО2, что усугубляет нарушения вентиляции

легких. - Анатомические

изменения легочного сосудистого

русла, вызывающие

повыше-ние ОЛСС, заключаются в развитии: - –

гипертрофии

медии легочных артериол (за счет

пролиферации гладкой му-скулатуры

сосудистой стенки), - –

запустевании

артериол и капилляров, - –

тромбозе

микроциркуляторного русла, - –

развитии

бронхопульмональных анастомозов.

Гипервискозный

синдром у

больных с ХЛС развивается вследствие

вторичного эритроцитоза. Этот механизм

участвует в формировании легочной

артериальной гипертензии при любом

типе дыхательной недостаточности,

проявляющейся выраженным цианозом.

У

больных ХЛС повышение агрегации форменных

элементов крови и вязкости крови

затрудняет кровоток по сосудистому

руслу легких. В свою очередь повышение

вязкости и замедление кровотока

способствуют образованию пристеночных

тромбов в ветвях легочной артерии.

Вся

совокупность гемостазиологических

нарушение проводит к увеличению ОЛСС.

- Увеличение

сердечного выброса обусловлено: - –

тахикардией

(увеличение сердечного выброса при

значительной бронхиальной обструкции

достигается возрастанием не ударного

объема, а частоты сердечных сокращений,

поскольку повышение внутригрудного

давления препятствует венозному притоку

крови в правый желудочек); - –

гиперволемией

(одной из возможных причин гиперволемии

является гиперкапния, способствующая

увеличению концентрации альдостерона

в крови и, соответствен-но, задержке Nа+

и воды). - Непременной

составной частью патогенеза легочного

сердца являются раннее развитие дистрофии

миокарда правого желудочка и изменения

гемодинамики.

Развитие

дистрофии миокарда определяется

тем, что укорочение диастолы при

тахикардии и повышение внутрижелудочкового

давления приводит к снижению кро-вотока

в мышце правого желудочка и, соответственно

энергодефициту. У ряда больных развитие

миокардиодистрофии связано с интоксикацией

из очагов хронической инфекции в

дыхательных путях или паренхиме легких.

Гемодинамические

изменения наиболее

характерны для больных с развернутой

клинической картиной ХЛС. Основными из

них являются:

–

гипертрофия

правого желудочка (ХЛС характеризуется

постепенным и медленным развитием,

поэтому сопровождается развитием

гипертрофии миокарда правого желудочка.

ОЛС развивается в результате внезапного

и значительного повышения давления в

легочной артерии, что приводит к

рез-кому расширению правого желудочка

и истончению его стенки, поэтому

гипертрофия правых отделов сердца

развиться не успевает).

- –

снижение

систолической функции правых отделов

сердца с развитием застоя крови в

венозном русле большого круга

кровообращения, - –

увеличение

объема циркулирующей крови, - –

снижение

сердечного выброса и уровня АД.

Таким

образом, при бронхолегочной патологии

стойкая легочная гипертензия формируется

вследствие органического

сужения просвета

легочных сосудов (за счет облитерации,

микротромбоза, сдавления сосудов,

снижения способности легких к растяжению)

и функциональных

изменений (вызванных

нарушениями механики дыхания, вентиляции

альвеол и гипоксией).

И если при

бронхолегочной патологии в основе

уменьшения суммарного сечения сосудов

легких лежит спазм артериол вследствие

развития рефлекса Эйлера-Лильестранда,

то у больных с васкулярной формой ЛС

первично возникает органические

изменения (сужение или закупорка) сосуда

вследствие тромбозов и эмболий,

некротизирующего ангиита.

Схематически

патогенез можно представить следующим

образом (табл. 1).

Острое легочное сердце

Опубликованно: 10.10.2016

Острое легочное сердце — клинический симптомокомплекс, возникающий прежде всего вследствие развития тромбоэмболии легочной артерии, а также при ряде заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем.

https://www.youtube.com/watch?v=0pX9ypnjiQI

За последние годы отмечается тенденция к росту частоты развития острого легочного сердца, связанная с учащением тромбоэмболии в системе легочной артерии. Наибольшее количество тромбозов и эмболии легочной артерии отмечается у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ревматические пороки сердца, флеботромбозы).

Также легочное сердце может быть хроническим.

Этиология и патогенез

- Основными причинами острого легочного сердца являются:

- 1) массивная тромбоэмболия в системе легочной артерии

- 2) клапанный пневмоторакс

- 3) тяжелый затяжной приступ бронхиальной астмы

- 4) распространенная острая пневмония

При повторных тромбоэмболиях мелких ветвей легочной артерии (тромбы, эмболы, яйца паразитов и др.), раковом лимфангоите, гиповентиляции центрального и периферического происхождения (ботулизм, миастения) может развиться острое легочное сердце с подострым течением. К числу факторов, способствующих развитию тромбоэмболии легочной артерии, следует отнести легочную гипертензию, застойные явления в малом круге кровообращения, повышение свертываемости и угнетение противосвертывающей системы крови, нарушение в системе микроциркуляции малого круга, атеросклероз и васкулиты в системе легочной артерии, гиподинамию при длительном постельном режиме, оперативные вмешательства на венах таза и нижних конечностей.

В патогенезе развития острого легочного сердца имеют значение рефлексы с малого круга кровообращения, приводящие к диффузному сужению легочных капилляров и бронхолегочных анастомозов, развитию бронхоспазма, падению давления в большом круге кровобращения, нарушению соотношения вентиляции и газообмена. Указанные выше патофизиологические механизмы в конечном итоге способствуют повышению давления в малом круге и перегрузке правых отделов сердца. При этом могут возникать повышение проницаемости легочных капилляров, транссудация жидкости в альвеолы, межуточную ткань с развитием отека легкого.

Острое легочное сердце и его симптомы

Острое легочное сердце развивается в течение нескольких часов, дней и, как правило, сопровождается явлениями сердечной декомпенсации. При более медленных темпах развития заболевания наблюдается подострый вариант данного синдрома.

Острое течение тромбоэмболии легочной артерии характеризуется внезапным развитием заболевания на фоне полного благополучия, нередко у больных с обострением хронического тромбофлебита. Появляются резкая одышка, цианоз, боли в грудной клетке, возбуждение.

Тромбоэмболия основного ствола легочной артерии быстро, в течение от нескольких минут до получаса, приводит к развитию шокового состояния и летальному исходу. Подострое легочное сердце развивается в течение от нескольких часов до нескольких дней и сопровождается нарастающей одышкой, цианозом и последующим развитием шокового состояния, отека легких.

При аускультации выслушивается большое количество влажных и рассеянных сухих хрипов. Со стороны сердца может выявляться пульсация во втором — третьем межреберье слева, акцент II тона над легочной артерией. Характерны набухание шейных вен, прогрессирующее увеличение печени, болезненность ее пальпации.

Нередко возникает острая коронарная недостаточность, сопровождающаяся болевым синдромом, нарушениями ритма и электрокардиографическими признаками ишемии миокарда, особенно у больных с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС).

Развитие этого синдрома связано с возникновением шока, с давлением тебезиевых вен расширенным правым желудочком, раздражением нервных рецепторов легочной артерии. Дальнейшая клиническая картина заболевания обусловливается формированием инфаркта легкого с зоной перифокальной пневмонии.

Клиника инфаркта легкого характеризуется возобновлением или усилением болей в грудной клетке, связанных с актом дыхания, одышки, цианоза. Выраженность одышки, цианоза меньше по сравнению с острой фазой заболевания. Появляется кашель, обычно сухой или с отделением скудной мокроты. Почти в половине случаев наблюдается кровохарканье.

У большинства больных повышается температура, обычно устойчивая к антибиотикам. При объективном исследовании выявляются стойкая тахикардия, ослабление дыхания и влажные хрипы над пораженным участком легкого, рассеянные сухие хрипы.

Часто отмечается несоответствие между тяжестью течения заболевания и сравнительно небольшими физикальными изменениями в легких.

Исследование крови при развитии инфарктной пневмонии выявляет непостоянный лейкоцитоз, длительное увеличение СОЭ, изменение ряда биохимических тестов, свидетельствующие о наличии воспалительного процесса (повышение содержания фибриногена, а2- и у-глобулинов, С-реактивного белка, сиаловых кислот и др.), повышение активности изоэнзима ЛДГ3.

При изучении системы свертывания крови могут отмечаться явления гиперкоагуляции и угнетения фибринолиза с последующим развитием гипокоагуляции в результате активации противосвертывающих механизмов. При рентгенологическом исследовании выявляются одностороннее увеличение тени корня легкого вследствие расширения магистральной ветви легочной артерии с «ампутацией» его ветвей, повышенная прозрачность легкого. Одновременно могут отмечаться высокое стояние купола диафрагмы на стороне поражения, расширение венозных сосудов, увеличение правых отделов сердца. При развитии инфаркта легкого выявляется затемнение малой интенсивности, располагающее чаще субплеврально. Приблизительно в половине случаев затемнение имеет треугольную форму. Нередко определяется жидкость в плевральной полости (реактивный плеврит) с последующим развитием плевральных сращений, шварт.

При электрокардиографическом исследовании в острой стадии заболевания (1—5-е сутки) отмечается появление глубоких зубцов S в I, a VL и Q в III отведениях, подъем сегмента ST в III и aVF отведениях; в III, aVF, V1-2 отведениях становится отрицательным зубец Т. Нередко выявляется Р pulmonale во II, III, aVF отведениях, развитие блокады правой ножки пучка Гиса, мерцание предсердий. В подострой фазе (1—3 нед) регистрируются отрицательные зубцы Т в III, aVF, V1-2 отведениях.

Диагноз – острое легочное сердце и дифференциальный диагноз

Диагноз — острое легочное сердце устанавливают на основании характерной клинической картины (внезапное начало, резкая одышка, цианоз, боли в грудной клетке), данных ЭКГ и рентгенологического исследования. При постановке диагноза необходимо учитывать наличие в анамнезе тромбофлебита нижних конечностей.

Значительное место в диагностике тромбоэмболии легочной артерии занимает метод легочной ангиографии, позволяющий определить локализацию и распространенность патологического процесса.

Лечение острого легочного сердца

При развитии шокового состояния и наступлении клинической смерти необходимо срочное проведение реанимационных мероприятий (интубация, массаж сердца, применение искусственной вентиляции легких).

В случае успеха реанимационных мероприятий показана срочная операция с целью удаления тромба из ствола легочной артерии или введение тромболитиче-ских препаратов в легочную артерию через зонд.

Терапевтические мероприятия сводятся к купированию болевого синдрома (анальгетики, наркотические средства, препараты нейролептанальгезии), снижению давления в легочной артерии (эуфиллин, при отсутствии гипотонии — ганглиоблокаторы), лечению сердечной недостаточности, борьбе с шоком (симпатомиметики, глюко-кортикоиды, полиглюкин).

Одним из важных методов лечения тромбоэмболии легочной артерии является ранняя антико-агулянтная терапия, которая начинается с введения гепарина в первоначальной дозе 20 000—25 000 ЕД внутривенно с последующим переходом на внутримышечное или подкожное введение по 5000—10 000 ЕД через каждые 6 ч под контролем свертывания крови.

Лечение гепарином следует продолжать на протяжении 7—10 дней с переходом на антикоагулянты непрямого действия. Одновременно с введением гепарина используется внутривенное капельное введение фибринолитических препаратов (фибринолизин, стрептокиназа и др.).

Заболевание острое легочное сердце и его прогноз

Частота летальных исходов колеблется в пределах от 7 до 20% и зависит от калибра обтурированного сосуда в системе легочной артерии.

Профилактика острого легочного сердца

При тромбоэмболии в системе легочной артерии — наиболее частой причиной развития острого легочного сердца — профилактика сводится к раннему выявлению и правильному лечению тромбофлебитов и флеботромбозов, своевременной активации больных инфарктом миокарда, нарушением мозгового кровообращения, послеоперационных больных и рациональному применению антикоагулянтов.

Смотрите также описание такой болезни как рак легкого.

Легочное сердце — Причины и патогенез

- Причины легочного сердца

- Острое легочное сердце развивается в считанные минуты, часы или дни в результате массивной тромбоэмболии легочной артерии, клапанного пневмоторакса, тяжелого приступа бронхиальной астмы, распространенной пневмонии.

- Подострое легочное сердце возникает в течение недель, месяцев и наблюдается при повторных мелких тромбоэмболиях легочной артерии, узелковом периартериите, карциноматозе легких, повторных приступах тяжелой бронхиальной астмы, ботулизме, миастении, полиомиелите.

Хроническое легочное сердце развивается в течение нескольких лет. Выделяют три группы болезней, вызывающих хроническое легочное сердце.

- Болезни, поражающие воздухоносные пути и альвеолы: хронический обструкгивный бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма, пневмокониозы, бронхоэктазы, поликистоз легких, саркоидоз, пневмосклероз и др.

- Болезни, поражающие грудную клетку с ограничением подвижности: кифосколиоз и другие деформации грудной клетки, болезнь Бехтерева, состояние после торакопластики, плевральный фиброз, нервно-мышечные болезни (полиомиелит), парез диафрагмы, пикквикский синдром при ожирении и др.

- Болезни, поражающие легочные сосуды: первичная легочная гипертензия, повторные тромбоэмболии в системе легочной артерии, васкулиты (аллергический, облитерирующий, узелковый, волчаночный и др.), атеросклероз легочной артерии, сдавление ствола легочной артерии и легочных вен опухолями средостения, аневризмой аорты и др.

- Различают компенсированное и декомпенсированное подострое и хроническое легочное сердце.

- Выделяют также бронхолегочную (70-80% случаев), васкулярную и торакодиафрагмальную формы легочного сердца.

- Бронхолегочная форма развивается при хронических обструктивных бронхитах, сопровождающихся развитием эмфиземы легких и пневмосклероза, при бронхиальной астме, туберкулезе легких и других болезнях легких как врожденного, так и приобретенного характера.

- Васкулярная форма возникает при поражениях сосудов малого круга кровообращения, васкулитах, тромбоэмболиях легочной артерии.

- Торакодиафрагмальная форма развивается при первоначальных поражениях позвоночника и грудной клетки с ее деформацией, а также при синдроме Пиквика.

- Далее обсуждается хроническое бронхопульмональное легочное сердце.

- Патогенез легочного сердца

Патогенетические механизмы подразделяются на функциональные и анатомические. Это подразделение важно, так как функциональные механизмы поддаются коррекции.

Функциональные механизмы

Развитие рефлекса Савицкого-Эйлера-Лильестранда

У больных ХНЗЛ синдром бронхиальной обструкции приводит к вазоконстрикции мелких ветвей легочной артерии, прекапилляров (рефлекс Савицкого-Эйлера-Лильеслранда). Этот рефлекс развивается в ответ на альвеолярную гипоксию при гиповентиляции центрального, бронхопульмонального или торакодиафрагмального происхождения. Особенно велико значение нарушения бронхиальной проходимости.

В норме у здоровых людей вентилируется не более у, альвеол, остальные находятся в состоянии физиологического ателектаза, что сопровождается рефлекторным сокращением артериол и прекращением перфузии крови в этих зонах, в результате чего предотвращается проникновение ненасыщенной кислородом крови в большой круг кровообращения. При наличии хронической бронхиальной обструкции, альвеолярной гиповентиляции рефлекс становится патологическим, спазм большинства артериол, прекапилляров приводит к повышению сопротивления движению крови в малом круге кровообращения, повышению давления в легочной артерии.

Увеличение минутного объема крови

Снижение напряжения кислорода в крови вызывает раздражение хеморецепторов аортальнокаротидной зоны, в результате увеличивается минутный объем крови.

Прохождение увеличенного объема крови через суженные легочные артериолы ведет к дальнейшему увеличению легочной гипертензии.

Однако на начальном этапе формирования легочного сердца увеличение МОК носит компенсаторный характер, так как способствует уменьшению гипоксемии.

Влияние биологически активных сосудосуживающих веществ

При гипоксии в тканях, в том числе и легочной, выделяется ряд биологически активных веществ (гистамин, серотонин, молочная кислота и др.), которые вызывают спазм легочных артериол и способствуют росту давления в легочной артерии. Метаболический ацидоз также способствует сосудистому спазму.

Предполагается также повышение продукции эндотелием сосудов легких эндотелина, обладающего резким сосудосуживающим действием, а также тромбоксана (вырабатывается тромбоцитами, повышает агрегацию тромбоцитов и обладает сильным сосудосуживающим эффектом).

Возможно также повышение активности ангиотензинпревращающего фермента в эндотелии легочных сосудов, в результате чего увеличивается образование ангиотензина II, что ведет к спазмированию ветвей легочной артерии и легочной гипертензии.

Недостаточная активность вазодилатирующих факторов

Предполагается недостаточное содержание эндотелиального расслабляющего фактора (азота оксида) и простациклина. Оба эти фактора продуцируются эндотелием, расширяют сосуды и уменьшают агрегацию тромбоцитов. При дефиците этих факторов возрастает активность сосудосуживающих веществ.

Повышение внутригрудного давления, давления в бронхах

При обструктивных заболеваниях легких значительно повышается внутригрудное давление, что приводит к сдавлению капилляров альвеол и способствует повышению давления в легочной артерии. Повышению внутригрудного давления и легочной гипертензии способствует также интенсивный кашель, столь характерный для хронических обструктивных заболеваний легких.

- Развитие бронхиально-пульмональных анастомозов и расширение бронхиальных сосудов

- При легочной гипертензии наблюдается расширение бронхиальных сосудов и развитие бронхиально-пульмональных анастомозов, раскрытие артериовенозных шунтов, что ведет к дальнейшему повышению давления в системе легочной артерии.

- Повышение вязкости крови

В развитии легочной гипертензии имеет значение повышение агрегации тромбоцитов, образование микроагрегатов в системе микроциркуляции, что способствует повышению давления в мелких разветвлениях a.pulmonalis. Повышение вязкости крови, склонность к гиперкоагуляции обусловлены эритроцитозом (вследствие гипоксии), повышенной продукцией тромбоксана тромбоцитами.

- Частые обострения бронхопульмональных инфекции

- Эти обострения вызывают, с одной стороны, ухудшение легочной вентиляции и усугубление гипоксемии, а, следовательно, дальнейший рост легочной гипертензии, с другой стороны — интоксикацию, которая оказывает неблагоприятное воздействие на состояние миокарда, способствует развитию миокардиодистрофии.

- Анатомический механизм развития легочной гипертензии

- Анатомический механизм развития легочной гипертензии — это редукция сосудистого русла легочной артерии.

Анатомическая редукция сосудистого русла легочной артерии происходит в результате атрофии альвеолярных стенок, разрыва их с тромбированием и облитерацией части артериол, капилляров. Редукция сосудистого русла способствует легочной гипертензии.

Появление клинических признаков хронического легочного сердца происходит при редукции общей площади легочных капилляров на 5-10%; сокращение ее на 15-20% приводит к выраженной гипертрофии правого желудочка; уменьшение поверхности легочных капилляров, как и альвеол, более чем на 30%, приводит к декомпенсации легочного сердца.

Под влиянием вышеуказанных патогенетических факторов возникают гипертрофия и дилатация правых отделов сердца с развитием прогрессирующей недостаточности кровообращения.

Установлено, что снижение сократительной функции миокарда правого желудочка возникает при обструктивных формах ХНЗЛ уже на ранней, транзиторной стадии легочной гипертензии и проявляется снижением фракции выброса правого желудочка.

В дальнейшем по мере стабилизации легочной гипертензии гипертрофируется и дилатируется правый желудочек.

Патоморфология легочного сердца

Основными патоморфологическими признаками хронического легочного сердца являются:

- расширение диаметра ствола легочной артерии и ее крупных ветвей;

- гипертрофия мышечного слоя стенки легочной артерии;

- гипертрофия и дилатация правых отделов сердца.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]