Позвоночные артерии кровоснабжают головной и спинной мозг, это жизненно важные сосуды. Стабильный кровоток в них возможен при здоровом шейном отделе позвоночника – имеют значение не только позвонки, но и связочно-мышечный аппарат.

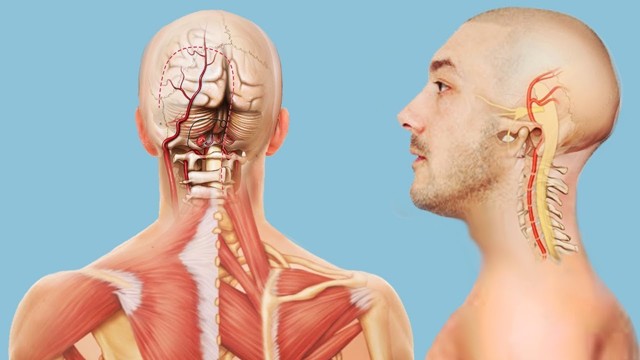

Анатомия позвоночных артерий

Позвоночные артерии располагаются с обеих сторон шеи

Позвоночные артерии располагаются с обеих сторон шеи

Две симметричные a. Vertebralis являются ветвями подключичных артерий с обеих сторон. Они проходят через каналы, образованные отверстиями в поперечных отростках шейных позвонков. Каждая из них дает по пять ветвей. Нисходящие ветви кровоснабжают верхние отделы спинного мозга и продолговатый мозг, восходящие – входят в полость черепа и участвуют в образовании артериального кольца. Кольцо объединяет ветви сонной артерии (система сонной артерии) и позвоночной артерии (система подключичной артерии) с обеих сторон. В результате жизненно важные отделы головного мозга кровоснабжаются бесперебойно, даже если одна из четырех основных артерий повреждена.

Риск повреждения позвоночных артерий возникает при различных патологиях шейного отдела позвоночника. Симптомы патологии обычно связаны с нарушением работы мозга.

Измерение скорости кровотока, нормальные параметры

При сужении артерий нарушается кровоснабжение головного мозга

При сужении артерий нарушается кровоснабжение головного мозга

Для оценки состояния кровотока в этих сосудах важны два параметра – скорость кровотока и диаметр просвета. Они показывают, насколько хорошо артерия справляется со своими функциями. Если показатели в норме, но присутствуют симптомы нарушенного кровоснабжения головного мозга, патологию следует искать в другой области.

Оба параметра измеряют во время УЗИ с допплерографией или МРТ. Первое обследование совершенно безвредно, не требует специальной подготовки, разрешено для любых пациентов, проводится быстро. К МРТ могут быть противопоказания, но их немного. Специальной подготовки не требуется, полученная информация более подробна.

Показатели кровотока у здорового человека:

- систолическая скорость кровотока – 30-85см/с;

- средняя скорость кровотока – 15-51см/с;

- диастолическая скорость кровотока – 11-41см/с;

- диаметр просвета – 5,0-6,8мм.

Норма линейной скорости кровотока по позвоночным артериям составляет 12,0-19,5 см/с для левой и 10,7-18,5смс для правой. Этот параметр учитывает соотношение диаметра артерии и скорости продвижения крови в ней.

Скорость кровотока в левой позвоночной артерии чуть выше, чем в правой. Это связано с тем, что левая подключичная артерия отходит непосредственно от аорты, а правая – от плечеголовного ствола.

Разница составляет 1,5-2,0см/с. Чем моложе пациент, тем быстрее движется кровь в позвоночных артериях.

Диаметр может изменяться во время обследования – это говорит о высокой эластичности сосудов, они подстраиваются под сердечные сокращения.

Причины и виды нарушений скорости кровотока

При шейном миозите происходит ущемление позвоночной артерии

При шейном миозите происходит ущемление позвоночной артерии

Чаще встречается замедление позвоночного кровотока, которое приводит к недостаточному кровоснабжению головного мозга. Его причины:

- Шейный остеохондроз. Дегенеративный процесс в хрящевой ткани приводит к смещению позвонков, канал артерии деформируется и сужается, из-за чего полноценный кровоток невозможен. К этой же группе причин относятся шейные грыжи, смещения позвонков.

- Патологии шейных мышц – миозиты, спазмы, нарушения тонуса. Мышцы шеи – очень мощные, они могут вызывать смещение позвонков и пережимать позвоночную артерию с одной или обеих сторон.

- Сосудистые патологии – атеросклероз, спазмы, врожденные нарушения строения. При этих заболеваниях сужается просвет артерии.

- Травмы шеи и их последствия могут приводить ко всем перечисленным состояниям или к острым нарушениям кровотока.

Процесс может затронуть артерии в разной степени – в таком случае говорят об асимметрии кровотока. В норме скорость движения не будет строго симметричной, но при односторонней патологии различия будут более существенными, чем у здорового человека. Асимметрия кровотока говорит о том, что патологический процесс более выражен с одной стороны.

Все состояния, связанные с нарушением кровотока в позвоночной артерии, называют синдромом позвоночной артерии (СПА). Это общее понятие, не уточняющее, что именно происходит в каждом конкретном случае.

Симптомы патологии

Уменьшение кровотока в позвоночной артерии вызывает головные боли в затылочной области

Уменьшение кровотока в позвоночной артерии вызывает головные боли в затылочной области

Ранние симптомы нарушений неспецифичны. Пациенты отмечают стойкое снижение работоспособности, бессонницу, повышенную раздражительность. Часто подобные проявления остаются незамеченными, или на них обращают внимание близкие больного, но не сам пациент. Их редко связывают с нарушением кровотока, и чаще приписывают совсем другим причинам. Более того, о снижении ЛСК по позвоночным артериям пациент и его окружение думают в последнюю очередь.

Характерный симптомокомплекс формируется в течение нескольких лет заболевания:

- головная боль в затылочной области;

- появление ярких точек, кругов и зигзагов перед глазами, в том числе при закрытых веках;

- снижение остроты зрения на пике головной боли, затем постоянное;

- пелена перед глазами на пике головной боли;

- нестойкое сужение полей зрения;

- двоение в глазах;

- неустойчивость при ходьбе, пошатывание;

- преходящие нарушения мелкой моторики;

- головокружение;

- болезненность движения;

- дроп-атаки – внезапная потеря равновесия без потери сознания.

Для определения этих нарушений используются неврологические пробы. Если имеются нарушения двух из трех групп, врач вправе поставить предварительный диагноз СПА, который должен быть подтвержден УЗИ.

Все симптомы на ранних стадиях болезни имеют транзиторный характер – появляются внезапно и самостоятельно проходят. Для улучшения самочувствия помогает некоторое время побыть в покое, лучше всего в полусидячем положении. С развитием болезни появляются новые симптомы, приступы головной боли учащаются, некоторые симптомы приобретают постоянный характер.

Диагностика и лечение

Синдром позвоночной артерии можно подтвердить на УЗИ

Синдром позвоночной артерии можно подтвердить на УЗИ

Чтобы подтвердить диагноз СПА, врачу потребуется провести несколько анализов:

- неврологические пробы на равновесие, фиксацию взора, вестибулярные нарушения;

- измерение артерий на правой и левой руке – значительная разница говорит о патологиях в системе подключичной и позвоночной артерий;

- аускультация (выслушивание) шумов в надключичной области – в норме их быть не должно;

- УЗИ позвоночных артерий;

- МРТ позвоночника пи необходимости.

Все эти методы безвредны для пациента, позволяют подтвердить или опровергнуть диагноз.

Лечебные меры направлены на устранение факторов риска заболевания. Обратить патологический процесс вспять не получится, но можно остановить прогрессирование и избежать инсульта. Основное лечебное средство – образ жизни.

Пациенту следует отказаться от вредных привычек – алкоголь и курение значительно усиливают риск атеросклероза. Диета нестрогая, но требуется ограничивать количество животных жиров, соли и кофеина, нежелательно переедать.

На пользу пойдет наличие в рационе свежих фруктов и овощей, но это не обязательно.

Физические нагрузки полезны, если они умерены – назначается гимнастика для шейного отдела, рекомендуется делать небольшие упражнения в перерывах, если работа сидячая.

Мануальная терапия помогает убрать ущемление и снять боль

Мануальная терапия помогает убрать ущемление и снять боль

Важное значение отводится борьбе с патологиями позвоночника и шейных мышц. Для их лечения назначают обезболивающие, противовоспалительные препараты, хондропротекторы.

При спазмах мышц полезны физиопроцедуры с умеренным прогреванием, при остеохондрозе – мануальная терапия. Проводить все манипуляции должен только специалист, иначе есть риск ухудшить состояние пациента. Важный критерий эффективности процедур – самочувствие.

Если возникла боль или другой дискомфорт, следует немедленно прекратить все действия и занять комфортное положение.

Если процесс носит односторонний характер – например, отмечается снижение кровотока по правой позвоночной артерии при нормальном кровотоке в левой, следует учитывать неравномерность кровоснабжения верхних конечностей. Это значит, что одна и та же нагрузка для левой руки будет нормальной, а для правой – чрезмерной. Пациенту приходится ограничивать вес, поднимаемый пострадавшей рукой, выполнять ей меньше манипуляций.

СПА – неоднозначное заболевание. При своевременной диагностике оно поддается коррекции, образ жизни пациента страдает незначительно. Если же пустить процесс на самотек, нарушенное кровообращение в головном мозге приведет к инсультам, в том числе с летальным исходом.

Ультразвуковая оценка динамики кровотока в позвоночных артериях при поворотах головы

1 Дическул М.Л. 1 Куликов В.П.

1 1 ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России», Барнаул

Цель работы – изучить динамику показателей кровотока в субокципитальном (ПА3) и интракраниальном (ПА4) сегментах позвоночной артерии при поворотах головы у пациентов со спондилогенной вертебробазилярной недостаточностью I‒II ст.

При помощи транскраниального цветового дуплексного сканирования были исследованы линейные скорости кровотока (Vps и Vm) в ПА у 70 пациентов со спондилогенной ВБН I–II ст. (группа ВБН) и 28 здоровых добровольцев (группа Контроль).

Скоростные показатели оценивали в положении пациента лежа на животе, изначально при нейтральном положении головы, затем при максимальной ротации вправо и после этого при максимальной ротации влево. Вычисляли коэффициент реактивности (КР,%).

Результаты: Достоверные различия скоростных показателей между правой и левой ПА, а также при контрлатеральном и ипсилатеральном поворотах отсутствовали в обеих группах. В сегменте ПА3 величины Vps и Vm при поворотах головы у испытуемых обеих групп не разнились и значимо не изменялись по сравнению с нейтральным положением головы.

В сегменте ПА4 степень снижения Vps при поворотах головы была достоверно больше у пациентов с ВБН. Группы различались по количеству случаев снижения Vps на 30% и более (Р < 0,05).

Было установлено, что критерий положительного поворотного теста «снижение Vps ≥ 30%» обладает высокой специфичностью 98% и прогностической ценностью (+PV) − 94,6%, при этом отношение правдоподобия (+LR) составило 7,5.

В группе ВБН при поворотах головы изменения как Vps, так и Vm были значимо больше в четвертом сегменте, тогда как у здоровых только КР Vps ПА4 был достоверно больше, чем КР Vps ПА3.

Выводы: 1) снижение линейной скорости кровотока при поворотах головы характерно для интракраниального, но не для субокципитального сегмента позвоночных артерий и не зависит от стороны поворота; 2) диагностическим критерием положительного поворотного теста является снижение пиковой скорости кровотока ≥ 30%, вероятность положительного теста в 7,5 раза больше у пациентов с вертебробазилярной недостаточностью I-IIст., чем у здоровых.

транскраниальное цветовое дуплексное сканирование

1. Транскраниальная допплерография в нейрохирургии / Б.В. Гайдар, В.Б. Семенютин, В.Е. Парфенов, Д.В. Свистов. − СПб.: Элби, 2008. – 281 с.

2. Ситель А.Б., Нефедов А.Ю. Лечение спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточности методами мануальной терапии – активная профилактика мозгового ишемического инсульта // Мануальная терапия. − 2008. − № 1 (29). − С. 22−30.

3. Buckenham T.M. Ultrasound of the extracranial vertebral artery / T.M. Buckenham, I.A. Wright // Brit. J. Radiol. − 2004. – Vol.77. − P.15−20.

4. Vertebral arteries and cervical rotation: modeling and magnetic resonance angiography studies / M.J. Haynes, L.A. Cala, A. Melsom, F.L. Mastaglia, N. Milne, J.K. McGeachie // J. Manipulative Physiol. Ther. – 2002. – Vol. 25, № 6. − Р. 370−383. 5. Mitchell J. Vertebral artery blood flow velocity changes associated with cervical spine rotation: a meta-analysis of the evidence with implications for professional practice // J. Man. Manip. Ther. − 2009. – Vol. 17, №1. − P. 46−57.

6. The association between positional vertebral and basilar artery flow lesion and prevalence of vertigo in patients with cervical spondylosis / J. Olszewski, J. Majak, P. Pietkiewicz, C. Luszcz, M. Repetowski // Otolaryngol. Head Neck Surg. − 2006. – Vol. 134, № 4. − Р. 680−684. 7. Schoning M., Walter J. Evaluation of the vertebrobasilar-posterior system by transcranial color duplex sonography in adults // Stroke. − 1992. – Vol. 23, № 9. − Р. 1280−1286. 8. Thomas L.C. Validity of the Doppler velocimeter in examination of vertebral artery blood flow and its use in pre-manipulative screening of the neck / L.C. Thomas, D.A. Rivett, P.S. Bolton // Man Ther. − 2009. – Vol.14, № 5. − Р. 544–549.

Поворотные пробы для выявления экстравазального воздействия на позвоночную артерию, как причины вертебробазилярной недостаточности, являются традиционной частью исследования шейного отдела позвоночника (ШОП). Известно, что ротация головы может индуцировать снижение кровотока по позвоночным артериям [3, 6], поэтому большинство мануальных терапевтов, используя ультразвуковую допплерографию (УЗДГ), проводят скрининговое исследование кровотока в позвоночных артериях (ПА). Однако этот метод не обладает достаточной надежностью полученных результатов [3, 8]. Метод транскраниального цветового дуплексного сканирования (ТЦКД) позволяет визуализировать сосуд и регистрировать в нем возможные изменения показателей кровотока, но работы, посвященные изучению динамики параметров кровотока в ПА при поворотах головы с помощью этого метода немногочисленны [5].

Цель настоящей работы — изучить динамику показателей кровотока в субокципитальном и интракраниальном сегментах ПА при поворотах головы у пациентов со спондилогенной ВБН I-IIст.

Материал и методы исследования

Исследование показателей кровотока в позвоночных артериях при поворотных пробах было проведено у 70 пациентов со спондилогенной вертебробазилярной недостаточностью I-II ст. по классификации А.Б. Сителя [2], из них 19 мужчин и 51 женщина в возрасте от 18 до 53 лет (группа ВБН).

Основной жалобой у этих пациентов были периодические боли в области головы и/или шеи, которые возникали при движении головой или изменении позы, сочетались с умеренно выраженными головокружением, реже наблюдались зрительные или слуховые нарушения, тошнота.

Проявления остеохондроза ШОП были в виде дистрофических процессов в дисках (73%), нестабильности (34%), унковертебрального или другого артроза (40%), протрузии или пролапса дисков (5%), в 12,5% случаев имелись аномалии на верхне-шейном уровне, и в половине случаев было отмечено сочетание указанных нарушений.

Контрольную группу составили 28 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет, из них 9 мужчин и 19 женщин. У всех испытуемых было получено информированное согласие об участии в исследовании. Критериями исключения из исследования были ультразвуковые признаки атеросклеротических бляшек, гемодинамически значимых деформаций в изучаемых артериях.

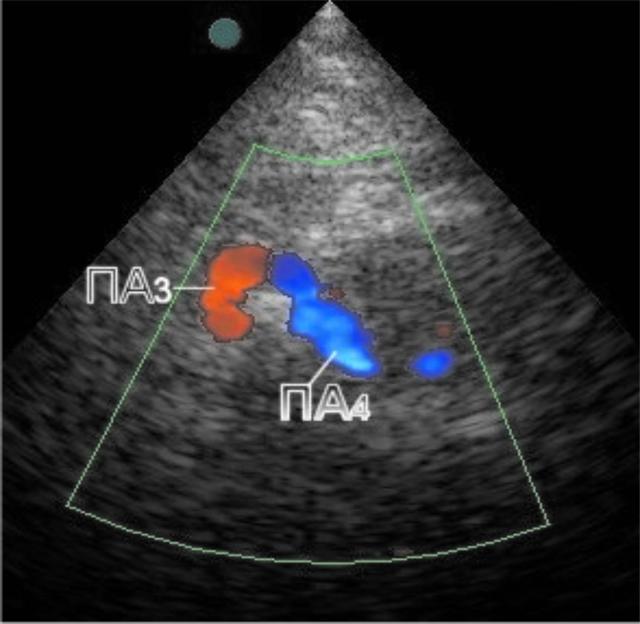

При помощи транскраниального цветового дуплексного сканирования была проведена оценка показателей кровотока в субокципитальном и интракраниальном сегментах позвоночной артерии. Исследование ПА было выполнено на ультразвуковой системе Vivid-3 Pro (GE, США) секторным датчиком 2,5-3,6 МГц из трансокципитального доступа (срединный и парамедианный).

Субокципитальный сегмент (ПА3) оценивали в дугообразном отрезке позвоночных артерий, непосредственно перед их входом в череп, интракраниальный сегмент (ПА4) — в дистальных отрезках, перед слиянием ПА в основную артерию (рисунок).

Показатели кровотока в ПА оценивали в положении пациента лежа на животе, изначально при нейтральном положении головы, затем при максимальной ротации вправо и после этого при максимальной ротации влево. По записанной допплерограмме регистрировали пиковую и усредненную линейную скорости кровотока (Vps и Vm, см/с), вычисляли индекс резистентности (RI, усл.е).

Оценку реакции параметров кровотока на пробы проводили путем расчета коэффициента реактивности (КР,%) по формуле: (ПФП/Писх — 1)·100, где ПФП и Писх. — значения показателя после функциональной пробы и при нейтральном положении головы.

Статистический анализ был проведен с помощью программы Statistica 6 для Windows. Количественные данные представлены в виде медианы, 5-го и 95-го процентилей (Ме [5; 95]).

Полученные результаты сравнивались при помощи критерия Манна -Уитни, парного теста Вилкоксона и двухстороннего критерия Фишера (Р). Дополнительно проводили ROC-анализ (receiver operating characteristic curves).

Cтатистическая значимость принималась для всех параметров при p < 0,05.

Сканограмма позвоночной артерии в субокципитальном (ПА3) и интракраниальном сегментах (ПА4) в режиме ЦДК

Результаты исследования и их обсуждение

Изначально в обеих группах показатели кровотока в правой и левой ПА сравнивались и, учитывая отсутствие между ними значимых различий, в дальнейшем оценивались суммарно. Величины параметров кровотока в ПА при контрлатеральном повороте достоверно не разнились от таковых при ипсилатеральном повороте, поэтому в каждой группе испытуемых они также были проанализированы суммарно.

При нейтральном положении головы величины показателей кровотока в субокципитальном сегменте ПА не различались между группами (табл. 1).

Таблица 1 Величины показателей кровотока в субокципитальном сегменте позвоночной артерии у испытуемых обеих групп

| Показатель | Группа ВБН (n = 140) | Группа контроль (n = 56) |

| Vps исх, см/с | 32,2 [20,9; 47,3] | 34,0 [25,0; 47,0] |

| КР Vps,% | -2,9 [-27,0; 41,1] | 0,0 [-25,0; 36,1] |

| Vm исх, см/с | 22,2 [11,8; 32,6] | 22,8 [16,2; 31,7] |

| КР Vm,% | -3,1 [-29,9; 41,7] | -1,4 [-26,5; 29,6] |

| RIисх, усл.ед. | 0,53 [0,42; 0,68] | 0,51 [0,43; 0,59] |

| КР RI,% | 0,7 [-17,0; 22,6] | 2,2 [-16,7; 26,1] |

Примечания: n — количество исследованных сосудов, в каждом 2 измерения при поворотах; Vps исх, Vm исх, RIисх — исходные показатели при нейтральном положении головы.

Как видно из представленной табл. 2, значимые изменения изученных показателей при поворотах головы отсутствовали как у здоровых, так и у пациентов с ВБН.

По данным литературы, просвет ПА обычно не изменяется при атланто-аксиальной ротации, а сужение, как правило, обусловлено экстравазальным воздействием или перегибом сосуда [4].

Таким образом, полученные результаты позволяют думать об отсутствии экстравазального воздействия в субокципитальном сегменте ПА при поворотах головы у испытуемых данных групп.

Величины показателей кровотока в интракраниальном сегменте ПА в состоянии покоя соответствовали данным других авторов [7]. Межгрупповые различия были установлены по величине средней линейной скорости кровотока (табл. 2), но динамика Vm на повороты головы в обеих группах была идентична.

Таблица 2 Показатели кровотока в интракраниальном сегменте позвоночной артерии у испытуемых обеих групп

| Показатель | Группа ВБН (n = 140) | Группа контроль (n = 56) |

| Vps исх, см/с | 61,4 [ 34,1; 88,0]* | 63,2 [41,0; 81,8]* |

| КР Vps, % | -10,7 [-33,5; 20,0] § | -6,1 [-28,0; 26,3] |

| Vm исх, см/с | 38,1 [18,6; 60,8] *§ | 43,9 [30,3; 59,0]* |

| КР Vm,% | -11,7 [-37,8; 33,9] | -7,6 [-31,9; 40,9] |

| RIисх, усл.ед. | 0,52 [0,43; 0,65]* | 0,52 [0,41; 0,6] |

| КР RI, % | 2,3 [-17,3; 22,5] | 0,0 [-18,3; 24,5] |

Примечания:

n — количество исследованных сосудов, в каждом 2 измерения при поворотах; Vps исх, Vm исх, RIисх — исходные показатели при нейтральном положении головы;

* — достоверность изменения показателя при пробе при p < 0,05; § - достоверность различия между группами при p < 0,05.

Значения пиковой систолической скорости при нейтральном положении головы не различались у здоровых и пациентов с ВБН, но степень снижения Vps при поворотах головы была достоверно больше у пациентов с ВБН. Кроме того, группы различались по количеству случаев снижения Vps на 30% и более (Р < 0,05).

При сравнении реакции на повороты головы скоростных показателей в субокципитальном и интракраниальном сегментах было установлено, что в группе ВБН изменения как Vps, так и Vm были значимо больше в четвертом сегменте, тогда как у здоровых только КР Vps ПА4 был достоверно больше, чем КР Vps ПА3.

Большинство авторов при оценке результатов функциональных тестов анализируют динамику средней линейной скорости кровотока [1, 4, 5, 8].

Однако, учитывая, что пиковая систолическая скорость кровотока характеризует состояние проходимости сегментов сосудистого русла, она существенно изменяется при стенозах, других локальных поражениях артерий и служит критерием их гемодинамической значимости, нам кажется правомочным оценивать результаты поворотной пробы по динамике пиковой систолической скорости. Данные ROC анализа показали, что критерий положительного поворотного теста «снижение Vps ≥ 30%» обладает высокой специфичностью 98% (ДИ 94,8-99,8%) и прогностической ценностью (+PV) — 94,6% (ДИ 81,8-99,2%) при отношении правдоподобия (+LR) 7,5 (ДИ 5,5-10,2). Вероятность отсутствия заболевания при отрицательном результате теста (-PV) составила 32,1%, что не позволяет исключить нарушения кровотока в ПА при отрицательном тесте у каждого третьего пациента.

Выводы

- Исследование артериальной реактивности при поворотах головы позволяет диагностировать нарушения кровотока в позвоночных артериях, связанные с экстравазальным воздействием окружающих структур. Отрицательный тест не является гарантией отсутствия патологического воздействия на позвоночную артерию.

- Снижение линейной скорости кровотока при поворотах головы характерно для интракраниального сегмента позвоночных артерий и не зависит от стороны поворота.

- Диагностическим критерием положительного поворотного теста является снижение пиковой скорости кровотока ≥ 30%, вероятность положительного теста в 7,5 раз больше у пациентов с вертебробазилярной недостаточностью I-II ст., чем у здоровых.

- Динамика показателей кровотока в субокципитальном сегменте позвоночных артерий при поворотах головы у здоровых и пациентов с вертебробазилярной недостаточностью I-II ст. отсутствует.

Рецензенты:

- Шульгина Л.Э., д.м.н. заведующая отделением функциональной диагностики КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул;

- Смирнова Ю.В., д.м.н., врач отделения функциональной диагностики №1 заболеваний нервной, мышечной систем, КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул.

Работа поступила в редакцию 12.03.2012.

Библиографическая ссылка

Автореферат и диссертация по медицине (14.01.11) на тему:Нарушения кровотока в позвоночных артериях при нестабильности в двигательных сегментах шейного отдела позвоночника

005010038

На правах рукописи. УДК: 616.134.9:616.711.1

Рудковский Андрей Иосифович

НАРУШЕНИЯ КРОВОТОКА В ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

14.01.11 — «Нервные болезни»

- — 1 С 0ЕЗШ

- Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

- Москва-2012

- 005010038

- Работа выполнена в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный медико — стоматологический университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России).

- Научные руководители:

- Доктор медицинских наук профессор Ольга Григорьевна Бугровецкая

- Доктор медицинских наук Михаил Владимирович Тардов

- Официальные оппоненты:

- Доктор медицинских наук профессор Владимир Иванович Шмырёв

- Доктор медицинских наук профессор Василий Сергеевич Гойденко

- Ведущая организация:

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России»

Защита состоится,^/^ г. в ^^часов на заседании диссертационного

совета ДМ 208.041.04 при ГБОУ ВПО МГМСУ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по адресу: ул. Долгоруковская, Д-4, стр.7.

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20/1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного Медико-стоматологического университета (127206, Москва, ул. Вучетича, д. 10а).

Автореферат разослан

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат медицинских наук доцент Т.Ю.Хохлова

Актуальность исследования

Современные статические нагрузки приводят к широкому распространению патологии позвоночника: в частности шейного отдела, с блоками в одних и нестабильностью в других позвоночно-двигательных сешентах, что вызывает неуклонное возрастание доли поражений головного мозга, локализованных в зоне кровоснабжения вертебрально-базилярной системы. Второй сегмент позвоночных артерий составляет по длине около 70% сосуда [В.Г.Лелюк 2004] и располагается в канале поперечных отростков, следовательно, на кровотоке в вертебрально-базилярной системе сказывается любое нарушение подвижности шейных двигательных сегментов [А.Б.Ситель 2007].

При оценке взаимосвязи патологии шейного отдела позвоночника и нарушений кровотока в вертебрально-базилярной системе [М-Шаупеэ 2009], имеется вероятность развития ишемических процессов не только в бассейне позвоночных артерий, но вследствие обкрадывания передней части Виллизиева круга за счет задней, в зонах, кровоснабжаемых сонными артериями, [Н.ТЫе1 2005, Ь.С.ТЬотаз 2008].

В основе клинических проявлений патологии шейного отдела позвоночника существенная роль принадлежит расстройствам венозного кровообращения [А.Б.Ситель 2008].

Кровоток в мелких венах позвоночных сплетений изменяется под воздействием компрессионных влияний остеофитов, а также при патобиомеханических нарушениях в позвоночно-двигательных сегментах шейного отдела позвоночника.

Нарушение венозной циркуляции в позвоночном сплетении приводит к изменениям оттока из полости черепа, что в свою очередь служит физиологическим базисом для формирования церебральной симптоматики, а в конечном итоге — и для развития картины венозной энцефалопатии [И.Д.Стулин 2009].

Для коррекции нарушения объема движений в позвоночных двигательных сегментах успешно применяются многочисленные методики, включая мануальную терапию. При наличии нестабильности двигательного сегмента до-

пустимо применение мягхотканевых техник мануальной терапии

[О.Г.Бугровецкая 2003].

Связь клинических проявлений недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярной системе и расстройств венозного кровотока с конкретными уровнями поражения шейных двигательных сегментов освещена недостаточно полно.

Также неполны представления о роли мягкотканевых техник мануальной терапии в коррекции нестабильности шейных позвоночнодвигательных сегментов и о возможностях ультразвуковых методов оценки кровотока в позвоночных артериях [И.Д.

Стулин 2005], как инструменте определения показаний к мануальной терапии и контроля ее качества [Шмырев В.И 2007, Гойденко В.С 2008].

- Цель исследования

- Оптимизировать диагностический алгоритм при нестабильности в шейных позвоночно-двигательных сегментах с целью повышения качества лечения пациентов с вертеброгенными заболеваниями нервной системы.

- Задачи исследования

- 1) Исследовать варианты нарушений кровотока в позвоночных артериях на экстра- и интракраниальном уровне и венозного оттока в позвоночном сплетении при нестабильности в шейных позвоночно-двигательных сегментах.

- 2) Изучить корреляции вариантов нарушения кровотока в позвоночных артериях и уровней сегментарной нестабильности.

- 3) Отработать алгоритм диагностики нестабильности в шейных позвоночно-двигательных сегментах на основе клинических, рентгенологических и ультразвуковых критериев.

- 4) Оценить эффективность мягкотканевых техник мануальной терапии для коррекции нестабильности шейных позвоночно-двигательных сегментов и нарушений гемоциркуляции в системе позвоночных артерий.

- Научная новизна работы

- В результате проведенного исследования получены новые данные:

- 1) описаны различные сочетания нарушений кровотока в позвоночных артериях и венах при нестабильности шейного отдела позвоночника;

- 2) выявлены изменения церебрального гемодинамического резерва при экстравазальных воздействиях на позвоночные артерии;

- 3) подтверждена связь характера нарушения кровотока в вертебральнобазилярной системе с уровнем нестабильности шейных позвоночнодвигательных сегментов;

- 4) доказана эффективность мягкотканевых мануальных методик в коррекции нестабильности шейных позвоночно-двигательных сегментов и нарушений гемоциркуляции в системе позвоночных артерий.

- Практическая значимость

- Проведенные исследования позволили расширить наши представления о влиянии патологии шейного отдела позвоночника на кровоток в вертебральнобазилярной системе, продемонстрировали зависимость характера сосудистых расстройств от уровня сегментарных нарушений.

- Обосновано применение ультразвуковой допплерографии и маятниковой пробы для оценки наличия и типа сосудистых расстройств в системе позвоночных артерий, как критерия для определения показаний к проведению мануальной терапии и контроля эффективности лечения.

- Основные положения, выносимые на защиту

- 1) Нестабильность позвоночно-двигательных сегментов шейного отдела позвоночника вызывает нарушение параметров кровотока не только в позвоночных артериях, но во всех отделах вертебрально-базилярной системы, а также венозного оттока из полости черепа.

- 2) Существует взаимосвязь между некоторыми вариантами нестабильности и блокирования шейных позвоночно-двигательных сегментов и типом изменения кровотока в позвоночных артериях.

- 3) Ультразвуковая допплерография артерий вертебрально-базилярной системы — адекватный инструмент определения возможности проведения мануальной терапии и контроля эффективности лечения.

- 4) Мягкотканевые техники мануальной терапии дают длительный эффект при коррекции стато-динамических нарушений шейного отдела позвоночника как в плане восстановления физиологической подвижности позвоночнодвигательных сегментов, так и для коррекции расстройств артериального и венозного кровотока в области головы и шеи.

- Внедрение в практику

Практические разработки внедрены в городской поликлинике №20 г. Москвы, в Московском научно-практическом центре оториноларингологии.

Личное участие

Автором лично было проведено клинико-инструментальное обследование 70 пациентов, сопоставление полученных результатов с данными рентгеновских и нейровизуализаци-онных методов диагностики, применяемых при патологии шейного отдела позвоночника и для оценки состояния церебральных функций. В ходе сбора материала для диссертационной работы Рудковским А.И. освоены методики исследования ауторегуляции мозгового кровотока и отработан алгоритм комплексной мануальной и ультразвуковой диагностики при нестабильности в шейных позвоночно-двигательных сегментах (ПДС).

- Апробация работы

- Полученные в результате проведенных исследований материалы были доложены на 32-ой Итоговой конференции молодых учёных (Москва, 2010), на XX юбилейной научно-практической конференции Всероссийской Ассоциации Мануальной Медицины и Московского Профессионального Объединения мануальных терапевтов (Москва, 2010), на Российской научно-практической конференции «Нарушения мозгового кровообращения, диагностика, профилактика, лечение» (Пятигорск, 2010), Международной научной конференции «АНГИО-ДОП — 2011» — нейросонология и церебральная гемодинамика.

- Диссертация апробирована 26 октября 2011 года на совместном заседании кафедры неврологии лечебного факультета и кафедры рефлекторной и мануальной терапии ФПДО МГМСУ.

- Публикации

- По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 2 работы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

- Объем и структура диссертации

Разделы диссертации: введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты собственных исследований, заключение, выводы и практические рекомендации. Работа изложена на 123 страницах печатного текста, иллюстрирована 29 таблицами и 22 рисунками. Библиографический указатель содержит 177 источников: 124 отечественных и 53 зарубежных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено обследование и лечение 50 пациентов (16 мужчин и 34 женщин), обратившихся на прием к неврологу и мануальному терапевту в связи с жалобами на боли в шейной и затылочной областях.

В исследование включались пациенты, заболевание которых расценивалось как «цервикогенная головная боль» в соответствии с Международной классификацией головных болей [48] — код 11.2.1, что соответствует коду 044.

841 в Международной классификации болезней 10-ого пересмотра. .

В случае выявления признаков, характерных для определенных компрессионных синдромов, таких как синдром передней лестничной мышцы, синдром нижней косой мышцы головы или синдром позвоночной артерии, пациенты в исследование не включались.

В основную группу входили мужчины и женщины в возрасте 25-35 лет; средний возраст по группе составил 31,8 ± 6,3 года. Таблица 1 подтверждает сопоставимость групп по полу и возрасту.

Состав Основная гр. Контрольная гр.

- Мужчины Количество (чел) 16 8

- Возраст (лет) 33,7 ±4,8 30,0 ± 5,9

- Женщины Количество (чел) 34 12

- Возраст (лет) 29,3 ± 6,6 33,1 ±6,4

- Всего Количество (чел) 50 20

- Возраст (лет) 31,8 ±6,3 32,6 ±7,1

Методы исследования. В процессе работы в обеих группах проводилось изучение анамнестических и клинических данных, включая подробное исследование неврологического и ортопедического статуса с выполнением функциональных проб; оценка результатов дополнительных методов исследования. Полученная информация вносилась в индивидуальные карты и обрабатывалась статистически.

Неврологическое и ортопедическое исаедование осуществлялось перед началом терапии, сразу после курса и спусп 6-7 месяцев после курса лечения.

Основной жалобой обследованных пациштов были головные боли шейнозатылочной локализации без иррадиацич в отдаленные области: монотонные ноющие или давящие, средней интеъсивности (5-7 баллов по Визуальноаналоговой шкале боли — ВАШ). Половина обследованных отмечала усиление болей при резком повороте головы.

Еоли возникали эпизодически не более 15 дней месяца с характерными обострениями в весенний и осенний периоды. Помимо болей, 90% больных отмечали периодическое ызникновение в зонах, соответствующих болевому региону, парестезий: чувство холода, покалывания, «ползания мурашек».

Длительность заболевания составила от 6 месязев до 12 лет. Все пациенты были обследованы в первую неделю очередного->бострения; терапия начиналась в день обращения после установленного цика обследований.

Всем пациентам выполнялось функциональное рентгенологическое исследование на дигитальном аппарате Precision RXi (GE, USA), включающее снимки в прямой и боковой проекции, снимки с наклонами головы вперед и назад в боковой проекции.

Определялся показатель нестабильности для всех позвоночно-двигательных сегментов шейного отдела позвоночника. При наличии клинических признаков патологии шейных корешков выполнялась магнитнорезонансная томография шейного отдела позвоночника.

Рентгенологическое исследование повторялось через 6-7 месяцев после курса мануальной терапии (МТ).

Первичная оценка состояния артерий шеи осуществлялась при помощи линейного датчика сканера «Сономед 500» (Спектромед, Москва): после исключения аномалий развития брахиоцефальных артерий регистрировались параметры скорости и резистивности потоков.

Затем проводилось допплеромет-рическое исследование кровотока в церебральных артериях: датчиком 2 МГц на допплеровском анализаторе «Сономед 300» (Спектромед, Москва) транстемпоральным и субокципитальным доступом по стандартной методике.

У всех обследованных удалось лоцировать средние (СМА), передние (ПМА), задние (ЗМА), позвоночные артерии (ПА) с обеих сторон и основную артерию (ОА). С помощью компрессионных проб оценивались функции соединительных артерий.

При оценке линейной скорости кровотока (ЛСК) в лоцируемых артериях принимались во внимание симметричность (равенство) JICK в парных сосудах, а также соответствие ЛСК возрастным нормативам [В.Г.Лелюк 2001] и соблюдение пропорций между ЛСК в экстра- и интракраниальных артериях [М.М.Одинак 2000].

Следующим этапом проводилось исследование позвоночных артерий в третьем сегменте после троекратного повторения поворотов головы на максимальный угол из стороны в сторону (маятниковая проба — МП). При этом регистрировалась допплерограмма, соответствующая третьему сердечному циклу, в стандартной позиции после завершения движений. Перед допплерографическими тестами проводилось измерение артериального давления электронным тонометром. Завершала исследование проба с задержкой ды-

хания на выдохе в течение 20 с, через 5 минут проводилась вторая проба с гипервентиляцией в течение 20 с.

Оценивались параметры скорости, резистивно-сти и кинематики потоков в брахиоцефальных и церебральных артериях в покое и во время второго-третьего сердечных циклов по окончании проб.

Во всех группах при пробах с апноэ и шпервентиляцией для средней мозговой (СМА), задней мозговой (ЗМА), позвоночной (ПА) и основной (ОА) артерий вычислялись индексы вазодилятации, вазоконстрикции и вазомоторной реактивности по стандартным формулам.

Ультразвуковое исследование с функциональными пробами повторялось через сутки после окончания курса мануальной терапии и вновь, спустя 6-7 месяцев.

После завершения диагностических процедур пациентам основной группы проводилась мягкотканевая мануальная терапия — 6-8 процедур с интервалом 2-4 дня до достижения стойкой ремиссии.

В качестве лечебного воздействия использовались растяжение и протяжение, прессура, постизометрическая релаксация, постреципрокная релаксация, сочетание постизометрической релаксации (ПИР) и прессуры.

Последовательность применения различных технических приёмов определялась индивидуальной степенью болезненности и функциональных двигательных расстройств. При выраженном болевом синдроме допускался прием анальгезирующих и миорелаксирующих средств, местное применение обезболивающих и противовоспалительных мазей.

Статистическая обработка полученных результатов выполнена при помощи стандартных функций программы “Excel 2007”. Прк оценке количественных признаков использовался критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных сравнений. Различия между сравнщаемыми величинами признавались статистически достоверными при уровне значимости р

Ротационные пробы отрицательные что это

УЗИ сосудов головного мозга и шеи — это ультразвуковое исследование состояния кровеносных сосудов шеи и головы как снаружи, так и внутри черепа. Процедура безопасна и абсолютно безболезненна. Во время УЗИ пациент сидит или лежит на кушетке, поворачиваясь к специалисту нужным участком головы и шеи. Длительность УЗИ — доминут, в конце выдается протокол исследования с заключением врача.

Другое название УЗИ сосудов головного мозга — нейросонография.

https://www.youtube.com/watch?v=http:userastepenin

Кровеносные сосуды головного мозга:

- две внутренние сонные артерии (каротидный бассейн, 70-85% кровоснабжения мозга) и две позвоночные артерии (вертебро-базилярный бассейн, 15-30%) образуют артериальное кольцо на основании мозга (Виллизиев круг). Позвоночные артерии кровоснабжают задние отделы головного мозга (мозжечок и продолговатый мозг).

- глубокие и поверхностные вены головного мозга, венозная кровь от которых попадает в две яремные вены на шее. Имеются и позвоночные вены.

Теория: как кровоснабжается головной мозг.

Кровоснабжение головного мозга (вид снизу).

От дуги аорты (1) по очереди отходят плечеголовной ствол (2), левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия (3). С каждой стороны общая сонная артерия (правая — 4) делится на наружную (правая — 6) и внутреннюю. Внутренние сонные артерии (левая — 7) идут к головному мозгу и кровоснабжают его передние отделы, а также глаз (глазная артерия — 9).

От подключичной артерии с каждой стороны отходит позвоночная артерия (левая позвоночная артерия — 5). Позвоночные артерии проходят в отверстиях поперечных отростков шейных позвонков. В полости черепа на основании мозга 2 позвоночные артерии соединяются в одну базилярную (основную) артерию (8).

Две внутренние сонные артерии содиняются между собой и базилярной артерией с помощью соединительных ветвей, в 25-50% случаев образуя артериальное кольцо — Виллизиев круг, который позволяет отделам мозга не погибнуть, если кровоток по 1 из 4 артерий к мозгу вдруг прекратится. При хроническом нарушении кровоснабжения головного мозга по позвоночным артериям возникает вертебро-базилярная недостаточность.

Для полноты исследования сосудов головы и шеи УЗИ проводится в нескольких режимах последовательно или одновременно:

- B-режим (двухмерный) — в этом режиме получают полную информацию о структуре сосуда и окружающих тканей и минимальную информацию о кровотоке. В B-режиме УЗИ исследуют только сосуды шеи и сосуды головы за пределами черепа. В B-режиме можно изучать вещество головного мозга, но исследовать сосуды головного мозга внутри черепа в этом режиме принципиально невозможно.

- дуплексное сканирование — в этом режиме УЗИ получают подробную информацию о кровотоке в сосуде. С помощью дуплексного сканирования можно исследовать не только сосуды шеи и головного мозга за пределами черепа, но и внутри черепа. В последнем случае дуплексное сканирование называется транскраниальным (от слова cranium — череп).

- На этой странице далее изложена информация о двухмерном (B-режиме) УЗИ сосудов головного мозга и шеи, но для полноты исследования необходим следующий этап УЗИ — дуплексное сканирование.

- Одно из официальных названий — ультразвуковая допплерография магистральных сосудов головы (УЗДГ).

- Если при оценке состояния артерий возможна четкая визуализация сосудистой стенки и просвета (плечеголовной ствол, сонные и позвоночные артерии вне черепа, артерии рук и ног), то в В-режиме оценивают следующие параметры:

- проходимость сосуда,

- геометрию сосуда (соответствие хода сосуда анатомической траектории),

- диаметр просвета сосуда,

- состояние сосудистой стенки (целостность, толщину комплекса «интима-медиа» — внутренняя и средняя оболочка, эхогенность, степень разделения на слои, форму поверхности);

- состояние просвета сосуда (наличие, расположение, протяженность, эхогенность внутрипросветных образований, степень нарушения проходимости);

- состояние тканей вокруг сосуда (наличие, форма, степень, причина внесосудистого воздействия).

Измерение диаметра внутренней яремной вены

(А — продольное сканирование, Б — поперечное).

Для осмотра обычно используются датчики УЗИ линейного формата с частотой 5-15 МГц — в зависимости от задач исследования и глубины расположения сосуда.

Показаниями к направлению на УЗИ сосудов головного мозга и шеи являются:

- клинические признаки острой или хронической недостаточности сосудов головного мозга, в том числе синдром головной боли;

- наличие факторов риска поражения сосудов головного мозга (курение, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение);

- признаки поражения других артериальных бассейнов при системном характере сосудистой патологии;

- планирование операции по поводу различных видов сердечной патологии, в первую очередь ИБС (аортокоронарное шунтирование);

- патология окружающих органов и тканей, являющаяся возможным источником внесосудистых воздействий.

Цели ультразвукового исследования сосудов головного мозга вне и внутри черепа:

- обнаружение стенозов (сужений) и закупорки в сосудах головного мозга, оценка их значимости в развитии заболевания и в нарушении кровотока,

- обнаружение комплекса нарушений, вызванных наличием системного сосудистого заболевания,

- обнаружение первых (доклинических) признаков системной сосудистой патологии,

- контроль эффективности лечения,

- оценка местных и центральных механизмов регуляции тонуса сосудов,

- оценка резервных возможностей кровообращения в сосудах головного мозга,

- обнаружение пороков развития сосудов, аневризм, соустий, спазма сосудов, нарушений венозного кровообращения,

- оценка роли обнаруженной патологии в происхождении клинических симптомов у пациента.

Способ определения реактивности и дефицита кровотока в позвоночных артериях

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии и сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для диагностики реактивности и дефицита кровотока в позвоночных артериях у пациентов с клиникой вертебрально-базилярной недостаточности.

Причинами, приводящими к дефициту кровотока в позвоночных артериях, являются атеросклеротические окклюзии и стенозы, гемодинамически значимые извитости и костная компрессия остеофитами при шейном остеохондрозе [1].

Большинство патологических состояний, приводящих к дефициту кровотока в позвоночных артериях, нивелируется посредством выполнения оперативных вмешательст.

Однако данные операции не всегда приводят к увеличению кровотока по позвоночным артериям, а следовательно, и к улучшению клинического состояния пациента.

Это связано с отсутствием критериев определения успеха реваскуляризации позвоночных артерий [1].

Существуют различные методы радионуклидной и ультразвуковой диагностики поражений позвоночных артерий.

Предложен способ диагностики критического поражения позвоночных артерий, заключающийся в том, что проводят радионуклеидное исследование перфузионных характеристик головного мозга, при котором пациенту осуществляют двукратное внутривенное введение Tc-99-ceretec с интервалом 1,5-3,0 ч сначала в состоянии покоя, а затем одновременно с проведением провокационной пробы Де Клейна, и при выявлении после второго введения увеличения на 30% или более зон гипоперфузии Tc-99-ceretec в заднем отделе головного мозга и появлении зон гипоперфузии Tc-99-ceretec в лобном отделе головного мозга диагностируют критическое поражение позвоночных артерий [2].

Недостатками данного способа являются сложность его выполнения — необходимость наличия в стационаре допусков к работе с ионизирующими излучениями, гамма-камеры, радиофарм препарата, невозможность выполнения в амбулаторных условиях. Кроме того, посредством данного способа невозможно определить уровень поражения позвоночных артерий и характеристики кровотока по ним.

Среди ультразвуковых методов диагностики патологии позвоночных артерий транскраниальная допплерография занимает важное место как неинвазивный «слепой» диагностический тест.

К числу признаков, указывающих на поражение позвоночных артерий, относят: отсутствие кровотока, обратный кровоток, локальное повышение линейной скорости по позвоночным артериям, существенная (более 50%) асимметрия скоростей в артериях, положительные функциональные пробы [1, 3, 4].

Однако только посредством цветного допплеровского картирования, когда визуализируется сам сосуд, возможно определить проходимость артерии, наличие кровотока в ней и правильно установить угол наклона датчика при исследовании, следовательно, получить наиболее точные результаты скоростных параметров кровотока [1].

Существует способ, посредством которого проводят транскраниальную ультразвуковую допплерографию интракраниального отдела позвоночных артерий из парамедианного субокципитального доступа, записывают допплерограмму кровотока по позвоночным артериям, регистрируют пикувую скорость кровотока, измеряют среднюю продолжительность систолического фронта, среднюю продолжительность сердечного цикла не менее чем за 3 цикла и по допплерограмме определяют индекс демпфирования (ИД), который рассчитывается как частное от деления пиковой скорости кровотока в интракраниальном отделе позвоночной артерии на показатель А/Т. Недостаточность кровотока в позвоночной артерии диагностируют при значении индекса демпфирования менее 245 [5].

Данный способ позволяет выявлять недостаточность кровотока на ранних стадиях, однако не дает целостной оценки дефицита кровотока в вертебрально-базилярном бассейне и не позволяет оценить реактивность позвоночных артерий, объемный кровоток в них.

Кроме того, данный способ заключается в проведении транскраниального исследования и ориентируется только на линейную скорость кровотока по артерии, не видя самого сосуда и не выставляя угол наклона датчика, что сказывается на точности измерений.

Существует способ определения индекса церебрального перфузионного резерва в сонных артериях.

Данный способ осуществляют при выполнении транскраниальной допплерографии через транстемпоральное ультразвуковое окно, выполняют определение линейной скорости кровотока по средней мозговой артерии до и после пробы с гиперкапнией (увеличение СО2). По результатам производят расчет индекса церебрального перфузионного резерва [6].

Недостатками данного способа являются методика проведения — транскраниальная допплерография — «слепой метод», без визуализации артерии, соответственно, нет возможности правильного установления угла наклона датчика, обязательность при определении наличие прибора капнографа, невозможность проведения данного теста у 15% пациентов из-за отсутствия транстемпорального ультразвукового окна. Кроме того, невозможно измерить объемный кровоток по исследуемой артерии.

За прототип принят способ, суть которого заключается в исследовании величин скорости кровотока при транскраниальной допплерографии по задним мозговым артериям при фотостимуляции стробоскопической лампой-вспышкой и в покое с определением фотореактивности. Индекс фотореактивности авторы определяли как прирост скорости кровотока по исследуемым артериям по отношению к исходному уровню, выраженный в процентах [7, 8].

Недостатком данного способа является проведение транскраниального исследования только задних мозговых артерий, не учитывая кровенаполнение мозжечковых артерий, то есть исследуется не весь вертебрально-базилярный бассейн.

По результатам исследования ориентируются только на линейную скорость кровотока по артерии, не видя самого сосуда и не выставляя угол наклона датчика, что сказывается на точности измерений. Посредством данного способа невозможно определить объемный кровоток по задним мозговым и позвоночным артериям.

Кроме того, недостатком является то, что для проведения данного способа дополнительно необходима темная комната и наличие стробоскопической лампы-вспышки.

- Сущность предлагаемого способа определения реактивности и дефицита кровотока в позвоночных артериях у больных с клиникой вертебрально-базилярной недостаточности заключается в том, что пациенту, в положении лежа, проводят цветное допплеровское картирование позвоночных артерий, из доступа у угла нижней челюсти регистрируют линейные и объемные скорости кровотока по позвоночным артериям в 3 сегменте, определяют среднюю скорость кровотока, проводят пробу с задержкой дыхания пациентом на 30 секунд, регистрируют изменения объемных, линейных скоростей кровотока и средней скорости после пробы, вычисляют индекс реактивности позвоночных артерий по формуле:

- ИР=V2-V1/V2*100%,

- где ИР — индекс реактивности;

- V1 — средняя скорость кровотока до пробы;

- V2 — средняя скорость кровотока после пробы,

- затем проводится исследование позвоночной артерии с другой стороны и при значении ИР менее 30% и суммарном объемном кровотоке по двум позвоночным артериям менее 250 мл/мин диагностируют низкую реактивность и дефицит кровотока в позвоночных артериях.

Проведение исследования в 3 сегменте позвоночных артерий связанно с тем, что все возможные крупные коллатерали вертебрально-базилярного бассейна входят в позвоночную артерию до 3 сегмента. Таким образом, это наиболее точное измерение характеристик кровотока в позвоночных артериях и всем вертебрально-базилярном бассейне.

Методика цветного допплеровского картировании подразумевает четкую визуализацию просвета, диаметра артерии и кровотока в ней, установку угла наклона датчика с максимальным параллельным совмещением ультразвукового луча с ходом артерии. Это позволяет добиться истинных показателей линейных и объемных скоростей кровотока в позвоночных артериях.

Измерение средней скорости кровотока при определении реактивности является наиболее точным интегральным показателем скоростей кровотока по артериям, а проба с задержкой дыхания является физиологическим тестом и не требует дополнительного оборудования и медикаментов для ее проведения.

Задачей предложенного изобретения является простое, удобное и точное определение критериев реактивности и дефицита кровотока в позвоночных артериях у пациентов с вертебрально-базилярной недостаточностью, применимое и на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи. Данный способ позволяет диагностировать дефицит кровотока в позвоночных артериях и вертебрально-базилярном бассейне, а также по критериям реактивности прогнозировать успешность выполнения реконструктивной сосудистой операции на позвоночных артериях.

Клинические примеры

Пример 1

Больной Е., 69 лет. Поступил в клинику с жалобами на головокружения, эпизоды шаткости, возникающие при ходьбе, тошноту, периодически возникающее двоение в глазах и шум в ушах. Перенес ишемический инсульт в вертебрально-базилярном бассейне за 6 месяцев до поступления, протекавший с головокружением, выраженной шаткостью.

Регресс жалоб отмечался в течение 4 месяцев. В неврологическом статусе при поступлении — легкая слабость иннервации 7 пары слева, легкая слабость иннервации 12 пары слева. В позе Ромберга слабо устойчив, отклоняется влево, ходьба с закрытыми глазами — уклоняется влево.

Пальценосовые пробы выполняет с интенцией и промахиванием левой рукой.

По данным ультразвуковой допплерографии выявлены стенозы бифуркаций сонных артерий справа 50%, слева 40%. Субтотальный стеноз позвоночной артерии слева в 1 сегменте, справа артерия без патологии.

По данным цветного допплеровского картирования отмечено снижение линейной скорости кровотока до 0,41 м/с и объемной скорости кровотока слева в 3 сегменте до 16 мл/мин. Справа в 3 сегменте позвоночной артерии линейная скорость кровотока — 0,81 м/с, объемная скорость кровотока — 168 мл/мин.

При пробе с задержкой дыхания — справа средняя скорость кровотока — 0,21 м/с до пробы и 0,36 м/с после пробы, слева — 0,08 м/с до пробы и 0,09 м/с после пробы. Индекс реактивности позвоночных артерий справа — 41,7%, слева — 11,1%.

На КТ выявлено — очаг перенесенного инсульта в полушариях мозжечка слева. На КТ ангиографии — субтотальный стеноз 1 сегмента позвоночной артерии слева до 98%.

Таким образом, отмечен выраженный дефицит кровотока по позвоночным артериям — суммарный объемный кровоток — 184 мл/мин, и низкие индексы реактивности — справа — 41,7%, слева — 11,1%.

Пациенту выполнено стентирование 1 сегмента позвоночной артерии слева. В послеоперационном периоде через 10 суток при цветном допплеровском картировании определено справа индекс реактивности позвоночной артерии составил — 49%, слева — 34%. Суммарный объемный кровоток составил 280 мл/мин. Отмечен регресс неврологического дефицита.

Пример 2

Больная К., 57 лет. При поступлении предъявляла жалобы на головные боли, головокружения, шум в ушах, кратковременные эпизоды шаткости, возникающие при ходьбе, повышение АД до 170 мм рт. ст. Стала отмечать медленное нарастание данных жалоб в течение последних 2 лет.

Лечилась консервативно у невролога поликлиники — без эффекта. Направлена в клиники СамГМУ.

При осмотре в неврологическом статусе при поступлении — феномен Гуревича — Манна, хоботковый симптом, легкая слабость иннервации 7 пары слева, легкая слабость иннервации 12 пары слева.

В позе Ромберга слабо устойчива, отклоняется влево, ходьба с закрытыми глазами — уклоняется влево до падения. Пальценосовые пробы выполняет с интенцией и промахиванием левой рукой. Отмечается мелкоразмашистый горизонтальный нистагм. Сила в конечностях 5 баллов.

По данным ультразвуковой допплерографии выявлены стенозы бифуркаций сонных артерий справа 40%, слева 30%. Окклюзия позвоночной артерии слева в 1 и 2 сегментах, 3 сегмент коллатеральный кровоток, справа артерия без патологии.

По данным цветного допплеровского картирования отмечено снижение линейной скорости кровотока до 0,36 м/с и объемной скорости кровотока слева в 3 сегменте до 10 мл/мин. Справа в 3 сегменте позвоночной артерии линейная скорость кровотока — 0,96 м/с, объемная скорость кровотока — 128 мл/мин.

При пробе с задержкой дыхания — справа средняя скорость кровотока — 0,26 м/с до пробы и 0,38 м/с после пробы, слева — 0,07 м/с до и после пробы. Индекс реактивности позвоночных артерий справа — 31,6%, слева — 0%.

Таким образом, отмечен выраженный дефицит кровотока по позвоночным артериям — суммарный объемный кровоток — 138 мл/мин, и низкие индексы реактивности — справа — 31,6%, слева — 0%.

На КТ выявлено диффузное поражение подкорковых ганглиев. На КТ ангиографии — окклюзия 1 и 2 сегмента позвоночной артерии слева. На рентгенконтрастной ангиографии — стенозы сонных артерий — 40% справа, 30% слева, окклюзия 1 и 2 сегментов позвоночной артерии слева, дистальные отделы позвоночной артерии заполняются из системы правой позвоночной артерии.

Пациентке выполнено аутовенозное шунтирование 3 сегмента позвоночной артерии слева из общей сонной артерии.

В послеоперационном периоде через 10 суток при цветном допплеровском картировании определено: кровоток по шунту составил — 120 мл/мин; справа объемный кровоток в 3 сегменте позвоночной артерии — 148 мл/мин; индекс реактивности позвоночной артерии справа составил — 42%, слева — 37%. Суммарный объемный кровоток составил 268 мл/мин. Отмечен регресс неврологического дефицита.

Заявляемый способ определения реактивности и дефицита кровотока в позвоночных артериях у пациентов с клиникой вертебрально-базилярной недостаточности, вызванной атеросклеротическими и компрессионными поражениями позвоночных артерий, был использован у 20 больных с клиникой вертебрально-базилярной недостаточности в отделении сосудистой хирургии №2 (хирургической ангионеврологии) клиники факультетской хирургии клиник ГБОУ ВПО Самарского государственного медицинского университета и 20 здоровых людей. У всех пациентов с клиникой вертебрально-базилярной недостаточности было установлено поражение позвоночных артерий, индекс реактивности пораженных позвоночных артерий находился в диапазоне от 9-29%, а суммарный объемный кровоток по позвоночным артериям составлял 120-248 мл/мин.

- В контрольной группе 20 здоровых добровольцев индекс реактивности позвоночных артерий находился в пределах 32-56%, то есть во всех случаях был более 30%, а суммарный объемный кровоток в позвоночных артериях у всех добровольцев не был ниже 252 мл/мин.

- После выполнения операций у 20 пациентов с клиникой вертебрально-базилярной недостаточности отмечено увеличение индекса реактивности позвоночных артерий до 31-42% и суммарного объемного кровотока более 250 мл/мин.

- Таким образом, посредством предложенного способ определения реактивности и дефицита кровотока в позвоночных артериях возможно наиболее точное и простое определение реактивности и дефицита кровотока в позвоночных артериях, а, следовательно, выбрать адекватный и полноценный способ реваскуляризации позвоночных артерий.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В. Цвибель, Дж. Пеллерито. Ультразвуковое исследование сосудов // Ультразвуковая оценка позвоночных артерий. — М.: Издательство Видар, 2008, с. 211-220.