Легочная регургитация является патологией сердечной мышцы, которая возникает вследствие повышения давления в артериях легких.

Это заболевание диагностируют редко, во многих случаях оно появляется у людей, перенесших сердечные болезни ранее.

При появлении признаков регургитации требуется проведение диагностики, и часто удается определить наличие сопутствующих заболеваний и провоцирующих факторов развития патологии.

Что такое регургитация клапанов сердца?

Регургитация сердечных клапанов — патологический процесс в организме, при котором во время сокращения сердечной мышцы кровяной поток частично возвращается в тот отдел, из которого начинал движение. За счет этого происходит сбой в системе кровообращения, вызванный поражением сердечной мышцы.

Регургитация может затронуть любой из 4 сердечных клапанов:

- митральный;

- аортальный;

- пульмональный;

- трикуспидальный.

В зависимости от места поражения сердечной мышцы, а также от причин возникновения патологии, регургитация может быть осложнением сердечно-сосудистого заболевания или отдельной патологией, не представляющей угрозы для жизни.

Причины возникновения

СПРАВКА! Наиболее частой причиной возникновения патологии в сердечных клапанах является стремительное и значительное повышение давления в их артериях.

В зависимости от поражения того или иного клапана существуют причины развития каждого вида заболевания. Наиболее распространенным видом данной патологии является регургитация легочной артерии, появление которой провоцируют такие факторы:

Регургитация митрального клапанного отдела возникает вследствие одной из таких причин:

- нарушениеработы и поражение сосочковых мышц;

- гипертрофиялевого желудочка;

- ИБС;

- эндокардит;

- ревматическиезаболевания;

- поражениямитрального клапана.

Возвращение кровяного потока в диастолическое состояние вследствие поражения трикуспидального сердечного клапана может возникнуть из-за причин, вызывающих регургитацию артерии легких и митрального клапана. Также к их перечню относятся:

- пролапс трикуспидального клапана;

- синдром Марфана;

- пороки клапанных створок и других приклапанных отделов;

- тяжелые травмы грудной клетки;

- долгосрочный прием активно действующих препаратов;

- кардиопатия;

- врожденные пороки сердца;

- непроходимость артерии легких.

Чаще всего трикуспидальная регургитация развивается в виде осложнения других видов данной патологии.

Симптомы

Пульмонологическая (легочная) регургитация 1 степени, которая наиболее распространена, часто проявляется бессимптомно. Развитие патологии может повлечь за собой возникновение симптоматики из-за осложнений и последствий нарушенного кровообращения, к которым относятся:

- проявления сердечной недостаточности;

- расстройства гемодинамического характера, возникающие вследствие значительного обратного потока крови и нагрузки на правый желудочек;

- развитие дистрофии правого желудочка сердца.

ВАЖНО! Важно знать, что регургитация на клапане легочной артерии продолжительное время может развиваться и провоцировать возникновение других сердечных заболеваний, даже если нарушения патологии гемодинамически незначимые или отсутствуют.

Сбои кровотока при 1-ой стадии регургитации проходят в умеренном темпе и не перегружают сердце, что исключает гемодинамические сбои. Такое развитие болезни чаще всего проходит при приобретенной регургитации.

Врожденная патология артерии легких уже в детском возрасте сопровождается внешними признаками, часто присутствующими при заболеваниях сердца. Внешняя симптоматика регургитации сердечных клапанов проявляется в виде:

- цианоза —синюшности и побледнения кожных покровов;

- одышки, затруднений с дыханием;

- приступов аритмии;

- возникновения отечности;

- увеличения объемов печени.

Такие признаки развития патологического процесса сердечной мышцы проявляются только при его стремительном развитии. Физиологическая регургитация на клапане легочной артерии, к которой относят только 1-ю стадию болезни, не опасна для здоровья. В этот период важно пройти диагностику и приступить к терапии, предупреждающей развитие симптоматики и осложнение регургитации.

Поражения митрального и трикуспидального клапанов также не имеют ярко выраженной симптоматики, и продолжительный период могут не доставлять больному каких-либо неудобств и болезненных ощущений. При этом отсутствие лечения провоцирует развитие сердечной недостаточности, при которой уже появляются все сопутствующие внешние признаки и нарушения работы сердца.

Стадии заболевания

В зависимости от пораженного участка сердца регургитация сердечных клапанов делится на 4 основных типа (согласно названиям и количеству клапанов), каждый из которых проходит 4 стадии:

- 1-я стадия не имеет симптоматики, из-за чего выявить ее возможно только в ходе диагностики.

- 2-я стадия, при которой возникают первые признаки патологии, объемы обратного потока крови умеренные, скорость развития заболевания увеличивается.

- 3-я стадия, которая характеризуется значительным усилением симптоматики, объемы обратного кровяного потока становятся большими и ведут к развитию гипертрофии правого желудочка.

- 4-я стадия, переходящая в хроническую форму патологии, при которой симптоматика становится ярко выраженной и тяжелой, развиваются заболевании сердечной мышцы, последствия являются необратимыми.

Легочная регургитация может быть как врожденной, так и приобретенной патологией, в связи с чем продолжительность каждой стадии может отличаться: чем раньше возникла болезнь, тем скорее она будет развиваться. Особо важно учесть это во время беременности и родителям новорожденных и младенцев. Рекомендуется в первые месяцы после рождения малыша пройти диагностику, чтобы предотвратить развитие патологии.

Регургитация у детей

Диагностировать легочную регургитацию возможно до появления ребенка на свет, при этом патология не является противопоказанием к родам и в большинстве случаев не осложняет течение беременности.

У новорожденного малыша врожденная регургитация проявляется внешне в первые дни после рождения такими признаками:

- синюшность кожных покровов;

- появление одышки, трудностей с дыханием;

- развитие недостаточности в правом желудочке.

ВНИМАНИЕ! Детям, страдающим патологией в острых и тяжелых формах, иногда не удается избежать летального исхода. Беременной женщине важно своевременно пройти диагностику и при первой возможности начать лечение, чтобы сохранить здоровье ребенка.

Диагностические мероприятия

К диагностическим мероприятиям рекомендуется прибегать регулярно, чтобы предотвратить развитие осложнений и патологий, сопутствующих легочной регургитации. Первые признаки патологии требуют незамедлительного обращения к специалистам и обязательного прохождения обследований.

К мерам диагностики относят следующие:

- Ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца, позволяющее определить состояние сердечных клапанов, а также работоспособность сердца, его размеры и структуру.

- Эхокардиография (ЭхоКГ), результаты которой позволяют узнать о характере кровотока по сосудам и сердечным полостям, что помогает определению степени регургитации.

- Электрокардиограмма (ЭКГ), которая дает возможность установить наличие регургитации артерии легких и других развивающихся и имеющихся аномалий сердечных клапанов.

- Осмотр и опрашивание у врача, которые помогут уточнить стадию течения патологического процесса, установить сопутствующую симптоматику и возможные причины возникновения заболевания.

- Изучение врачом анамнеза пациента, в котором поможет определению причины патологии информация о перенесенных сердечно-сосудистых заболеванияхи операциях сердечного отдела.

- Допплерография (как отдельное исследование или как часть УЗИ), по результатам которой можно узнать о возможных нарушениях кровяного давления.

- Кардиография, позволяющая определить расстройства сердечного ритма, проконтролировать приступы аритмии.

- Сдача анализа крови, результаты которого позволяют определить содержание глюкозы, холестерина и антител в крови, установить наличие инфекций и воспалительных процессов миокарда.

- Рентгенография грудной клетки, по результатам которой можно установить заболевания легких, их отечность, а также развитие гипертрофии правого желудочка, возникающей вследствие регургитации.

- Катетеризация сердца, позволяющая выявить наличие ишемической болезни сердца, провоцирующей развитие патологии.

ВАЖНО! Для беременных женщин допустимо прохождение только ультразвуковой диагностики, этого достаточно для подтверждения врожденной регургитации у ребенка.

Лечение и прогноз

Начинать лечение регургитации легочной артерии необходимо только после устранения ее основной причины.

Его схема должна учитывать наличие у пациента других хронических заболеваний и патологий сердечно-сосудистой системы, в частности, сердечной недостаточности и врожденных пороков сердца.

Первое, что необходимо для больных с любой степенью течения болезни — постоянный контроль врача-кардиолога.

Физиологические стадии патологии требуют медикаментозного лечения, действие которого направлено на нормализацию кровотока и излечение аритмии и недостаточности кровообращения. В перечень необходимых препаратов для предупреждения развития и лечения тяжелых и острых форм заболевания включают:

- Мочегонные средства и диуретики —для выведения лишней жидкости и предупреждения развития осложнений путем снижения нагрузки на организм («Фуросемид», «Лазикс», «Трифас»).

- Ингибиторы АПФ —для нормализации кровяного давления («Каптоприл», «Моноприл», «Лизиноприл»).

- Антагонисты ангиотензина-2— применяют только при наличии противопоказаний к приему ингибиторов АПФ («Кандесартан», «Ирбесартан», «Диован»).

- Нитраты, вазодилататоры и сердечные гликозиды —для снижения нагрузки на правый желудочек сердца («Кардикс», «Оликард», «Нитроминт»).

- Антиаритмические препараты —для снижения или повышения частоты сердечных сокращений («Лидокаин», «Хинидин», «Ритмонорм»).

- Метаболические средства —для инициации репаративных и энергообменных процессов в волокнах миокарда («Апилак», «Глицин», «Милайф»).

- Бета-адреноблокаторы —применяют при гипертонии («Карведилол», «Надолол», «Лабеталол»).

СПРАВКА! Курс и продолжительность приема препаратов назначает врач. При наличии сопутствующих инфекций и заболеваний в терапевтический курс включают прием препаратов для симптоматического лечения. Для 1-й степени заболевания консервативного лечения достаточно.

Действенный и необходимый метод терапии при наличии стремительно развивающейся регургитации 2–4-й стадий — хирургическое вмешательство. Операции разделяют на 2 типа:

- Восстановление работоспособности сердечного клапана.

- Пластика и замена сердечного клапана при невозможности восстановления его функциональности.

В случае крайней стадии регургитации артерии легких с сопутствующими нарушениями гемодинамики врачи могут прибегнуть к пересадке сердца и легких.

Прогноз жизни при патологии в большинстве случаев благоприятный при проведении своевременной диагностики и лечения. Также рекомендуется вести здоровый образ жизни.

Врожденные случаи регургитации без оперативного вмешательства часто имеют неблагоприятный прогноз, ведут к летальному исходу.

Заключение

Легочная регургитация может возникнуть после ранее перенесенных заболеваний сердца, а также при развитии сердечно-сосудистых патологий. Из-за отсутствия симптомов в начале заболевания важно регулярно проходить диагностику, при которой возможно обнаружить и предупредить развитие симптоматики, осложнений.

Своевременное установление диагноза, а также поддержание терапевтического режима в большинстве случаев позволяет не только сохранить жизнь пациента, но и продлить ее.

Регургитация

Под регургитацией понимают обратный ток крови из одной камеры сердца в другую. Термин широко используется в кардиологии, терапии, педиатрии и функциональной диагностике. Регургитация не является самостоятельным заболеванием и всегда сопровождается основной патологией.

Обратное течение жидкости в исходную камеру может быть обусловлено различными провоцирующими факторами. При сокращении сердечной мышцы идёт патологический возврат крови. Термин применяется для описания нарушений во всех 4-х камерах сердца.

Исходя из объёма крови, которая возвращается обратно, определяют степень отклонения.

Патогенез

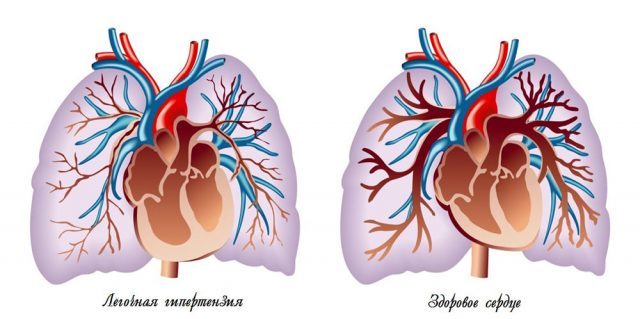

Сердце — это мышечный, полый орган, состоящий из 4 камер: 2 предсердия и 2 желудочка. Правые отделы сердца и левые отделены перегородкой. Кровь поступает в желудочки из предсердий, а дальше выталкивается по сосудам: из правых отделов – в лёгочную артерию и малый круг кровообращения, из левых отделов – в аорту и большой круг кровообращения.

Структура сердца включает в себя 4 клапана, которые определяю ток крови. В правой половине сердца между желудочком и предсердием располагается трикуспидальный клапан, в левой половине – митральный. На сосудах, выходящих из желудочков, располагается клапан лёгочной артерии и аортальный клапан.

В норме створки клапанов регулируют направление тока крови, смыкаются и препятствуют обратному течению. При изменении формы створок, их структуры, эластичности, подвижности нарушается полное закрывание клапанного кольца, часть крови забрасывается обратно, регургитирует.

Митральная регургитация

Митральная регургитация возникает в результате функциональной недостаточности клапана. При сокращении желудочка часть крови обратным током возвращается в левое предсердие. Одновременно туда же поступает кровь по лёгочным венам. Всё это приводит к переполнению предсердия и растяжению его стенок.

Во время последующего сокращения желудочек выбрасывает больший объём крови и тем самым перегружает остальные полости сердца. Первоначально мышечный орган реагирует на перегрузку гипертрофией, а затем атрофией и растяжением — дилатацией.

Для компенсации потери давления сосуды вынуждены сужаться, повышая тем самым периферическое сопротивление току крови. Но этот механизм лишь усугубляет ситуацию, т. к. усиливается регургитация и прогрессирует правожелудочковая недостаточность.

На начальных этапах пациент может не предъявлять никаких жалоб и не чувствовать никаких изменений в своём организме благодаря компенсаторному механизму, а именно — изменению конфигурации сердца, его формы.

Регургитация митрального клапана может развиться из-за отложения кальция и холестерина на коронарных артериях, из-за нарушений функций клапанов, заболеваний сердца, аутоиммунных процессов, изменений в метаболизме, ишемии некоторых участков тела. Митральная регургитация проявляет себя по разному в зависимости от степени. Минимальная митральная регургитация может клинически никак себя не проявлять.

Что такое митральная регургитация 1 степени? Диагноз устанавливается, если обратный заброс крови в левое предсердие распространяется на 2 см.

О 2 степени говорят, если патологический поток крови в противоположную сторону достигает почти половины левого предсердия. Для 3 степени характерен заброс дальше половины левого предсердия.

При 4 степени поток обратной крови доходит до ушка левого предсердия и даже может заходить в лёгочную вену.

Аортальная регургитация

При несостоятельности клапанов аорты идёт возврат части крови во время диастолы обратно в левый желудочек. От этого страдает большой круг кровообращения, т. к. в него попадает меньший объём крови. Первым компенсаторным механизмом является гипертрофия, стенки желудочка утолщаются.

Мышечная масса, увеличившаяся в объёме, требует большего питания и притока кислорода. Коронарные артерии не справляются с этой задачей и ткани начинают голодать, развивается гипоксия.

Постепенно мышечный слой замещается соединительной тканью, которая неспособна выполнять все функции мышечного органа.

Развивается кардиосклероз, сердечная недостаточность прогрессирует.

При расширении кольца аорты увеличивается и клапан, что, в конечном счете, ведёт к тому, что створки аортального клапана не могут полностью смыкаться и закрывать клапан.

Идёт обратный заброс тока крови в желудочек, при перезаполнении которого стенки растягиваются и в полость начинает поступать много крови, а в аорту – мало.

Компенсаторно сердце начинает сокращаться чаще, всё это ведёт к кислородному голоданию и гипоксии, застою крови в сосудах крупного калибра.

Аортальная регургитация классифицируется по степеням:

- 1 степени: обратный ток крови не выходит за границы выносящего тракта левого желудочка;

- 2 степени: струя крови доходит до передней створки митрального клапана;

- 3 степени: струя достигает границ сосочковых мышц;

- 4 степени: доходит до стенки левого желудочка.

Трикуспидальная регургитация

Недостаточность трикуспидального клапана чаще всего носит вторичный характер и связана с патологическими изменениями в левых отделах сердца.

Механизм развития связан с повышением давления в малом круге кровообращения, что создает препятствие для достаточного выброса крови в лёгочную артерию из правого желудочка.

Регургитация может развиться из-за первичной несостоятельности трёхстворчатого клапана. Возникает при повышении давления в малом круге кровообращения.

Трикуспидальная регургитация может привести к опустошению правых отделов сердца и застою в венозной системе большого круга кровообращения. Внешне проявляется набуханием шейных вен, посинением кожных покровов. Может развиться фибрилляция предсердий, увеличиться в размерах печень. Классифицируется также по степеням:

- Регургитация трикуспидального клапана 1 степени. Трикуспидальная регургитация 1 степени — это незначительный заброс крови, который никак себя клинически не проявляет и не оказывает воздействия на общее самочувствие пациента.

- Регургитация трикуспидального клапана 2 степени характеризуется забросом крови на расстояние 2 см или меньше от самого клапана.

- Для 3 степени характерен заброс дальше 2-х см от трёхстворчатого клапана.

- При 4 степени заброс крови распространяется на большую дистанцию.

Легочная регургитация

При неполноценном смыкании клапанов лёгочного створа в период диастолы кровь частично возвращается в правый желудочек. Сначала перегружается только желудочек из-за чрезмерного поступления крови, далее нагрузка увеличивается и на правое предсердие. Признаки сердечной недостаточности постепенно нарастают, формируется венозный застой.

Регургитация лёгочной артерии или пульмональная регургитация наблюдается при эндокардите, атеросклерозе, сифилисе, а может быть и врождённой. Чаще всего параллельно регистрируются заболевания лёгочной системы. Заброс крови возникает из-за неполного закрытия клапана в артерии малого круга кровообращения.

Пульмональная регургитация классифицируется по степеням:

- Легочная регургитация 1 степени. Никак себя клинически не проявляет, при обследовании обнаруживается небольшой обратный заброс крови. Регургитация 1 степени не требует специфического лечения.

- Легочная регургитация 2 степени характеризуется забросом крови до 2 см от клапана.

- Для 3 степени характерен заброс на 2 см и более.

- При 4 степени наблюдается значительный заброс крови.

Классификация

Классификация регургитаций в зависимости от локализации:

- митральная;

- аортальная;

- трикупидальная;

- легочная.

Классификация регургитаций по степеням:

- I степень. На протяжении нескольких лет заболевание может себя никак не проявлять. Из-за постоянного заброса крови полость сердца увеличивается, что ведёт к повышению кровяного давления. При аускультации можно услышать шум в сердце, а при проведении УЗИ сердца диагностируется расхождение створок клапана и нарушение кровотока.

- II степень. Объём возвращающегося тока крови увеличивается, наблюдается застой крови в малом круге кровообращения.

- III степень. Характерна выраженная обратная струя, поток от которой может доходить до задней стенки предсердия. Давление в лёгочной артерии повышается, правые отделы сердца перегружаются.

- Изменения касаются большого круга кровообращения. Пациенты жалуются на выраженную одышку, боли за грудиной, отёчность, нарушения ритма, посинение кожных покровов.

Тяжесть стадии оценивается по мощности струи, которая возвращается в полость сердца:

- струя не выходит за границы передней створки клапана, которая соединяет левый желудочек и предсердие;

- струя доходит до границы клапанной створки или переходит её;

- струя доходит до половины желудочка;

- струя касается верхушки.

Причины

Дисфункция клапана и регургитация может развиться в результате воспалительного процесса, из-за травмы, дегенеративных изменений и структурных нарушений. Врождённая несостоятельность возникает в результате пороков внутриутробного развития и может быть обусловлена наследственностью.

Причины, которые могут привести к регургитации:

- инфекционный эндокардит;

- системное аутоиммунное заболевание;

- инфекционный эндокардит;

- травма грудной клетки;

- кальциноз;

- пролапс клапана;

- инфаркт миокарда с поражением папиллярных мышц.

Симптомы

При митральной регургитации в стадии субкомпенсации пациенты предъявляют жалобы на ощущение учащённого сердцебиения, одышку при физической активности, кашель, загрудинные боли давящего характера, чрезмерно быструю утомляемость. По мере нарастания сердечной недостаточности присоединяется акроцианоз, отёчность, нарушения ритма, гепатомегалия (увеличение размеров печени).

При аортальной регургитации характерным клиническим симптомом является стенокардия, которая развивается в результате нарушенного коронарного кровообращения. Пациенты жалуются на пониженное кровяное давление, чрезмерно быструю утомляемость, одышку. При прогрессировании заболевания могут регистрироваться синкопальные состояния.

Трикуспидальная регургитация может проявляться цианозом кожных покровов, нарушением ритма по типу мерцательной аритмии, отёчностью, гепатомегалией, набуханием шейных вен.

При лёгочной регургитации всё клинические симптомы связаны с гемодинамическими нарушениями в большом круге кровообращения. Пациенты жалуются на отёчность, одышку, акроцианоз, увеличение размеров печени, нарушения ритма.

Анализы и диагностика

Диагностика регургитации включает сбор анамнеза, данные объективного и инструментального обследования, которые позволяют визуально оценить структуру сердца, движение крови по полостям и сосудам.

Осмотр и проведение аускультации позволяют оценить локализацию, характер сердечных шумов.

Для аортальной регургитации характерен диастолический шум справа во втором подреберье, при несостоятельности клапана лёгочной артерии аналогичный шум выслушивается слева от грудины.

При недостаточности трикуспидального клапана характерный шум выслушивается у основания мечевидного отростка. При митральной регургитации отмечается систолический шум на верхушке сердца.

Основные методы обследования:

- ЭКГ;

- УЗИ сердца с допплером;

- биохимический анализ крови;

- общий анализ крови;

- функциональный нагрузочные пробы;

- R-графия органов грудной клетки;

- Холтеровское мониторирование ЭКГ.

Лечение и профилактика

- Схема лечения и прогноз зависят от причины, которая привела к несостоятельности клапана, от степени регургитации, наличия сопутствующей патологии и возраста пациента.

- Профилактика прогрессирования дисфункции клапана включает комплекс мероприятий, направленных на устранение основных причин: купирование воспалительного процесса, нормализация обменных процессов, лечение сосудистых нарушений.

- При грубом изменении структуры клапанного кольца и створок, их формы, при склерозировании сосочковых мышц прибегают к оперативному лечению: коррекция, пластика либо протезирование клапана.

Доктора

Лекарства

Кордарон

Кордарон Амиодарон

Амиодарон Дигоксин

Дигоксин Варфарин

Варфарин Нитроглицерин

Нитроглицерин

Для поддержания работы сердца применяются антиаритмические средства, нитраты, гипотензивные препараты, антикоагулянты, сердечные гликозиды.

Процедуры и операции

При остро возникшей регургитации пациентам проводится экстренная замена клапана. Изменённый клапан удаляется, а на его место устанавливается искусственный. В некоторых случаях достаточно проведения пластики клапана.

В реабилитационном периоде пациентам назначают медикаменты, которые поддерживают нормальную сердечную деятельность: вазодилататоры и ноотропы. При хронически протекающем процессе также проводятся хирургические вмешательства по замене клапана в плановом порядке при прогрессировании отрицательной динамики.

При отсутствии негативной симптоматики и стабильных показателям ЭхоКГ назначается симптоматическая терапия.

Лечение регургитации народными средствами

Народная медицина может параллельно применяться с классическими традиционными методами по согласованию с лечащим врачом. Эффективно применение отваров седативных, гипотензивных, мочегонных и витаминных растительных сборов.

Профилактика

Основные мероприятия по профилактике развития клапанной регургитации направлены на своевременное лечение аутоиммунных, обменных и воспалительных заболеваний.

Последствия и осложнения

При острой митральной регургитации прогноз крайне неблагоприятный при отсутствии своевременной хирургической помощи. Прогноз ухудшается при присоединении сердечной недостаточности.

При второй степени заболевания 5-летняя выживаемость без оперативного вмешательства составляет у мужчин 38%, у женщин 45%.

Регургитация может осложниться эндокардитом (неинфекционного и инфекционного генеза), нарушениями ритма, инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью.

Список источников

- Л.А. Бокерия, О.Л. Бокерия, Е.Р. Джобава обзорная статья «Функциональная митральная регургитация при фибрилляции предсердий», 2015

- Машина T.В., Голухова Е.З. Диастолическая дисфункция левого желудочка у больных с фибрилляцией предсердий: патогенетические механизмы и современные ультразвуковые методы оценки (аналитический обзор). Креативная кардиология. 2014

- Карпова Н.Ю., Рашид М.А., Казакова Т.В. , Шостак Н.А. Аортальная регургитация, Регулярные выпуски «РМЖ» №12 от 02.06.2014

Легочная регургитация: патофизиология, причины, симптомы, лечение

Легочная регургитация или некомпетентность легочного клапана происходит в результате одного из трех основных патологических процессов: дилатация кольца легочного клапана, приобретенное изменение морфологии створки легочного клапана, или врожденное отсутствие или порок развития клапана. ЛР приводит к перегрузке объема правого желудочка, что впоследствии приводит к увеличению правого желудочка и егомдисфункции. Со временем пиар приведет к трикуспидальной регургитации.

- Значительная легочная или легочная регургитация происходит по-разному как осложнение различных состояний.

- Наиболее частыми причинами протекающего легочного клапана является легочная гипертензия или врожденный порок сердца (чаще всего тетралогия Фалло).

- Менее распространенные причины ЛР включают в себя следующее:

- Инфекционный эндокардит

- Карциноидный синдром

- Осложнения после хирургического восстановления тетралогии Фалло

- Ревматическая лихорадка

Первичная легочная гипертензия встречается примерно в 1 на 500 000 случаев. Этот диагноз может быть поставлен только после исключения всех других причин. Первичные причины включают ятрогенный, инфекционный эндокардит, системный (карциноидная болезнь), иммуноопосредованный (ревматический порок сердца) и врожденный порок сердца.

Вторичная легочная гипертензия (множественные причины) является наиболее частой причиной легочной регургитации у взрослых. Вторичная или функциональная ЛР встречается у пациентов с нромальным клапаном легочной артерии, которые имеют тяжелую легочную артериальную гипертензию и / или дилатацию легочной артерии.

Тетралогия Фалло, в особенности при врожденном отсутствии легочного клапана или послеоперационном периоде после хирургического восстановления этого состояния (например, легочная вальвотомия), обычно вызывает значительной ЛР.

В редких случаях инфекционный эндокардит приводит к значительной легочной регургитации. Это может произойти у потребителя наркотиков внутривенно / инъекционно или у человека с дефектом межпредсердной перегородки и большим внутрисердечным шунтом слева направо.

При ревматической болезни сердца, приводящей к значительной ЛР, поражается легочный клапан после поражения митрального, аортального и трикуспидального клапанов.

Лекарственные препараты

- Лекарства, которые действуют через серотонинергические пути, могут привести к значительному PR (например, метизергид, перголид, фенфлурамин).

- Расстройства, которые расширяют кольцо клапана легочной артерии для создания клапанной некомпетентности, являются наиболее частой причиной PR и включают первичную или вторичную легочную гипертензию, дилатацию легочного ствола при синдроме Марфана или артериале Такаясу и идиопатические причины.

- Приобретенные условия, которые изменяют морфологию легочного клапана, включают следующее:

-

Ревматическая болезнь сердца: в большинстве случаев другие клапаны (то есть митральный, аортальный, трикуспидальный) также существенно поражены.

-

Травма от катетера Лебедя-Ганца: эта причина необычна, но она может возникнуть, если кончик катетера вытащить через легочный клапан с надутым баллоном.

-

Осложнения, связанные с расширением терапевтического баллонного катетера стенотического легочного клапана (например, легочная баллонная вальвулопластика): такие осложнения не являются редкостью; тем не менее, в большинстве случаев степень регургитации является клинически незначимой, что делает расширение баллонного катетера легочным клапаном безопасным и эффективным методом лечения стеноза легких от средней до тяжелой степени у взрослых и детей.

-

Осложнения хирургического восстановления легочного стеноза или врожденного порока сердца, такого как тетралогия Фалло

-

Карциноидная болезнь сердца: у 60% пациентов, у которых карциноидная болезнь сердца метастазировала в печень, сердце поражается, чаще всего проявляясь в виде клапанной болезни. В серии из 74 пациентов легочный клапан был вовлечен в 88%. Из них, 49% имели значительный стеноз легочной артерии, а у 81% был значительная ЛР.

К ним относятся полное отсутствие легочного клапана и клапанные аномалии (например, фенестрации).

Симптомы

Легочная или легочная регургитация редко клинически значимы. Обычно нет никаких ранних симптомов, которые были бы замечены пациентом. В конце концов, нижняя правая камера сердца может стать увеличенной и дисфункциональной из-за проблемы с клапаном или легочной гипертонии. Редко это может прогрессировать до сердечной недостаточности.

Симптомы правосторонней сердечной недостаточности могут возникать, когда тяжесть и продолжительность регургитации приводят к увеличению и декомпенсации правого желудочка. Одышка при физической нагрузке является наиболее распространенной жалобой.

Легкая утомляемость, головокружение, периферические отеки, боль в груди, учащенное сердцебиение и откровенный обморок могут возникать у пациентов с любой причиной правосторонней сердечной недостаточности и мало что делают для выяснения их этиологии.

Больные, которые испытывают эти симптомы, могут приписывать им плохую физическую форму или беспокойство, откладывая оценку, пока их состояние не ухудшится. При более поздних проявлениях правосторонней сердечной недостаточности может наблюдаться вздутие живота, вторичное по отношению к асциту, боль в правом верхнем квадранте, вторичное по отношению к растяжению печени, и раннее сытость.

Могут возникнуть другие симптомы, характерные для основного заболевания, вызывающего ЛР.

Такие болезненные процессы включают заболевание соединительной ткани, инфекционный эндокардит, карциноидную болезнь сердца, ревматическую болезнь сердца и первичную или вторичную легочную гипертензию.

Например, кровохарканье, как правило, не связано с ЛР само по себе, но при тяжелой легочной гипертензии, вызывающей ЛР, оно может возникать в результате разрыва легочной артериолы и кровоизлияния и / или воспаления паренхимы.

Физикальное обследование

Кардиологическое исследование легочной или легочной регургитации зависит от тяжести и причины болезни.

Яремное венозное давление обычно повышено. Часто наблюдается усиление А-волны, но это может быть менее очевидно, когда также присутствует значительная трикуспидальная регургитация с доминирующей В-волной.

При наличии увеличения правого желудочка на левой нижней границе грудины обычно присутствует ощутимый импульс (подъем или подъем). Пальпируемая пульсация легочной артерии на левой верхней части грудины может присутствовать при значительном расширении легочной артерии.

При значительной легочной гипертонии закрывается легочный клапан.

Признаки легочной регургитации, которые могут быть обнаружены при клиническом обследовании, включают уникальный шум. В правом желудочке шумы начинаются с ранней диастолы, и они наиболее заметны в левой, второй и третьей промежутках. Интенсивность шума увеличивается во время вдохновения.

Легочный компонент второго тона сердца (P2) не слышен при отсутствии легочного клапана, врожденного или вторичного по отношению к хирургической резекции.

У ПЖ, связанного с легочной гипертензией, есть более высокий и дующий шум декресендо с усиленным P2 компонентом второго тона сердца; с увеличением конечного диастолического объема правого желудочка время выброса увеличивается, P2 задерживается и S2 увеличивается .

Регургитантный поток низкого давления через клапан легочной артерии, возникающий при нормальном давлении в легочной артерии, слышен как краткий, ранний диастолический шум на верхней левой границе грудины.

Это становится громче приседанием или вдохом и мягче маневрами Вальсальвы или выдохом.

S3 или S4 могут отмечаться на левой средней и нижней границах грудины из-за наличия гипертрофии или недостаточности ПЖ и усиливаются при вдохе.

При более значительной ЛР может быть слышен систолический шум при выбросе, слышимый в левой верхней части грудины из-за увеличенного ударного объема ПЖ. Усиленный импульс правого желудочка может присутствовать.

Шум Грэма Стила от легочной гипертонии – это высокочастотный, ранний диастолический шум декресендо, отмеченный в левой верхней левой части средней части груди, и является результатом высокоскоростного отрыживающего потока через некомпетентный легочный клапан.

Шумы отрыгивающего потока могут присутствовать в течение всей диастолы, потому что в течение этого периода времени существует градиент давления от легочной артерии к ПЖ.

Как правило, шум возникает при тяжелой легочной гипертонии, когда систолическое давление в легочной артерии составляет более 60 мм рт. Качество этого высокого раннего decrescendo диастолического шума идентично тому из аортальной недостаточности.

Однако периферические проявления аортальной недостаточности отсутствуют. Часто встречаются связанные с этим результаты трикуспидальной регургитации.

Лечение

Легочная или легочная регургитация редко бывает достаточно тяжелой, чтобы требовать специального лечения, потому что правый желудочек обычно легко приспосабливается к объемной перегрузке низкого давления. Объемная перегрузка высоким давлением приводит к правостороннему сердечному напряжению и, в конечном итоге, к сердечной недостаточности.

Лечение ЛР обычно сосредоточено на основной причине, которая создала проблемы с клапаном (к примеру, легочная гипертензия). Лежащая в основе этиология, вызывающая тяжелую ЛР, врожденный или приобретенный, должна лечиться, чтобы предотвратить или обратить вспять правостороннее сердечное напряжение и недостаточность, которые могут еще больше осложнить клиническую картину

Если легочная гипертензия идентифицирована с ЛР, определение этиологии имеет важное значение для скорейшего введения соответствующей терапии.

Например, первичная легочная гипертензия, вторичная легочная гипертензия вследствие тромбоэмболии, тяжелого митрального стеноза и легочного карциноматоза могут проявляться как тяжелая легочная гипертензия с ЛР.

Обсуждение терапевтических вмешательств при легочной гипертонии по этиологии выходит за рамки данной статьи.

- Необходимость хирургической замены легочного клапана встречается очень редко.

- Требования к переводу такие же, как при сердечной недостаточности.

- Рассмотрим консультации с кардиологами для пациентов с правосторонней сердечной недостаточностью при наличии тяжелой легочной регургитации.

Ни один из аспектов медицинского лечения сердечной недостаточности не является уникальным для легочной или легочной регургитации, и обсуждение управления правосторонней сердечной недостаточностью выходит за рамки данной статьи.

В целом, могут быть полезны подходы, аналогичные тем, которые используются при лечении пациентов с застойной сердечной недостаточностью слева.

В некоторых обстоятельствах, таких как у пациентов с легочной гипертензией, вазодилататорная терапия должна быть очень тщательно рассмотрена и проверена.

Аспекты стационарной помощи в первую очередь регулируются лечением, указанным для конкретного расстройства, вызывающего ЛР. Как упоминалось ранее, если присутствует сердечная недостаточность, вызванная или усугубленная ЛР, применяется обычное лечение сердечной недостаточности.

Как отмечалось ранее, рекомендации по профилактике инфекционного эндокардита не подтверждают необходимость антибиотикопрофилактики при легочной регургитации для других структурно нормальных клапанов легких, особенно если диастолический шум не слышен.

Тем не менее, ЛР при врожденных пороках сердца, приобретенная клапанная дисфункция, как при ревматическом пороке сердца, сложное цианотическое заболевание сердца, протезированные клапаны и предшествующий бактериальный эндокардит, включают состояния от среднего до высокого риска, которые требуют антибиотикопрофилактики.

Хирургическая терапия

Когда правосторонняя сердечная недостаточность из-за легочной или легочной регургитации от аномального легочного клапана не может быть улучшена медицинским лечением, соответствующие варианты включают хирургическую реконструкцию или замену легочного клапана, предпочтительно с биопротезным клапаном.

Биопротезные клапаны со сроком службы до 15 лет после имплантации обычно предпочтительнее механических протезов клапанов.

Непрерывные технологические достижения включают в себя исследование новых клапанов для использования в более крупных, непроводящих трактах оттока (по сравнению с трубопроводами фиксированного размера) и добавление гибридного хирургического и транскатетерного подхода к имплантации легочного клапана.

Легочная регургитация — Сердце

Причинами поражения аортальных клапанов, диаметра отверстия между левым желудочком и начальным отделом аорты являются:

- ревматическое воспаление с локализацией по линии замыкания клапанов — инфильтрация тканей на начальном этапе приводит к сморщиванию створок, образует отверстие в центре для прохождения крови в систолу в полость левого желудочка;

- бактериальный сепсис с поражением эндокарда и дуги аорты;

- бородавчатый и язвенный эндокардит при тяжелых формах инфекции (брюшной тиф, грипп, корь, скарлатина), воспалении легких, раковой интоксикации (миксома) — клапаны полностью разрушаются;

- врожденные пороки (образование двух створок вместо трех) с вовлечением аорты, большой дефект межжелудочковой перегородки;

- специфические аутоиммунные процессы в восходящем отделе аорты при хроническом сифилисе, болезни Бехтерева, ревматоидном полиартрите;

- гипертоническая болезнь, атеросклероз — процесс уплотнения створок с отложением солей кальция, расширение кольца за счет дилатации аорты;

- последствия инфаркта миокарда;

- кардиомиопатии;

- травмы грудной клетки с разрывом мышц, сокращающих створки.

К причинам приходится причислять осложнения лечения заболеваний сердца способом катетерной радиочастотной абляции, а также случаев разрушения биологического протеза клапана.

Ближайший к сердцу участок аортальной дуги называют корнем аорты. Именно его строение влияет на «здоровье клапанов» и ширину кольца-ворот из левого желудочка. Поражения корня включают:

- возрастные или дегенеративные изменения, вызывающие дилатацию;

- кистозный некроз среднего слоя аорты при синдроме Марфана;

- расслоение стенки аневризмы;

- воспаление (аортит) при сифилисе, псориатическом артрите, болезни Бехтерева, язвенном колите;

- гигантоклеточный артериит;

- злокачественную гипертензию.

Среди причин обнаружено отрицательное влияние лекарственных препаратов, применяемых для снижения аппетита при ожирении.

При регургитации на клапане легочной артерии происходит обратный ток крови из легочной артерии в правый желудочек в диастолу. Наблюдаться подобное отклонение может из-за многих факторов:

- Первичная легочная гипертензия.

- Вторичная легочная гипертензия.

- Заболевания бронхо-легочной системы (хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема);

- Коронарная патология (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии);

- Тромбоэмболия легочной артерии;

- Гипоксические состояния (синдром Пиквика).

- Сифилитическое поражение створок клапана.

- Инфекционный эндокардит.

- Хроническая ревматическая болезнь сердца.

- Карциноидный синдром.

- Инъекционное употребление наркотиков.

Во время регургитации пульмонарного клапана легочной артерии происходит обратное переливании крови из артерии в желудочек и предсердие правого отдела сердца в состоянии диастолы. Данное отклонение может развиться по разным причинам:

- Первичная и вторичная легочная гипертензия;

- Хронические и острые болезни системы легких и бронхов, в том числе и эмфизема, обструктивные заболевания дыхательной системы;

- Патологическое изменение строения сердца в результате ишемии, врожденных и приобретенных пороков, кардиомиопатии;

- Образование тромбов в легочной артерии;

- Синдром Пиквика, характеризующийся дыхательной недостаточностью;

- Митральный стеноз;

- Поражение клапанных створок сифилисом;

- Эндокардит инфекционного происхождения;

- Ревматическое хроническое заболевание сердца;

- Карциноидный синдром;

- Употребление наркотических веществ посредством инъекций.

Классификация

По степеням принято выделять четыре вида ТР (трикуспидальной регургитации):

- Степень первая – обратная струя крови почти не визуализируется, пациент не ощущает изменений;

- Степень вторая – поток крови в обратном направлении наблюдается на расстоянии не более 2 см от створок клапана.

- Степень третья – обратный заброс крови в ПП (правое предсердие) определяется далее, чем на расстоянии 2 см от клапана, струя четко визуализируется;

- Степень четвертая – заброс крови в неправильном направлении заметен на значительном расстоянии от трикуспидального клапана.

Регургитация на клапане легочной артерии 1 степени и что это такое

Незначительный заброс крови у створок клапана, не влияющий на работу сердца и физическое состояние человека в медицине имеет название — регургитация физиологическая (1 степени).

При существующем небольшом завихрении потока у клапанов (приклапанная регургитация) они остаются здоровыми. Такое состояние – вариант нормы.

Этот термин применяется только по отношению к клапану трикуспидальному.

При том, что обычно физиологическое состояние при первой степени не вызывает клинических проявлений, в некоторых случаях человека начинают беспокоить такие симптомы, как аритмия и одышка.

Симптомы 2 и 3 степени тяжести:

- расстройства дыхания;

- отеки;

- синеватый оттенок кожи;

- аритмия.

Регургитацией называется обратное движение крови из одной полости сердца в другую через клапаны.

Особенности регургитации у детей

В детском возрасте весьма важно правильное развитие и функционирование сердца и кровеносной системы, но нарушения, к сожалению, нередки. Наиболее часто пороки клапанов с недостаточностью и возвратом крови у детей обусловлены врожденными аномалиями развития (тетрада Фалло, гипоплазия клапана легочной артерии, дефекты перегородок между предсердиями и желудочками и др.).

Выраженная регургитация при неправильном строении сердца проявляется практически сразу после рождения ребенка симптомами дыхательных расстройств, синюшностью, правожелудочковой недостаточностью.

Часто значительные нарушения заканчиваются фатально, поэтому каждой будущей маме нужно не только заботиться о своем здоровье до предполагаемой беременности, но и своевременно посещать специалиста УЗ-диагностики во время вынашивания плода.

Симптомы

- У большинства пациентов регургитация на клапане легочной артерии не сопровождается клиническими проявлениями.

- Симптомы наблюдаются в случае значительного обратного заброса крови в правые отделы сердца, что приводит к гипертрофии и дилатации правого желудочка с последующими гемодинамическими нарушениями.

- Они выражаются признаками сердечной недостаточности в большом круге кровообращения, а именно:

- Изменением цвета кожных покровов (цианозом).

- Одышкой в покое и при физической активности.

- Отеками нижних конечностей.

- Увеличением печени.

- Расстройствами сердечного ритма.

Наряду с этим, у пациентов имеются жалобы, характерные для основного заболевания, которое сопровождается несостоятельной работой клапана легочной артерии.

Регургитация 1 степени часто является физиологическим состоянием и клиническими признаками не проявляется.

Обратный заброс крови в таком случае незначительный и он не способен создать нагрузку на правый желудочек, а вследствие этого размеры миокарда и полости сердца не страдают и гемодинамические нарушения отсутствуют.

Диагностика

Косвенные признаки аортальной регургитации отмечаются на:

- рентгенограмме грудной клетки — левый контур сердечной тени расширен в сторону и вниз, расширение дуги аорты похоже на аневризму, четкие признаки увеличения левого предсердия, возможно обнаружение кальцинатов в дуге аорты;

- электрокардиограмме — выявляется перегрузка левых отделов сердца.

Эхокардиографический метод

В диагностике регургитации эхокардиография служит главным объективным способом, позволяет определить причину, степень регургитации, достаточность компенсаторных запасов, нарушение кровообращения даже в бессимптомной стадии болезни при минимальных нарушениях. Его рекомендуется проводить пациентам в начальной стадии ежегодно, при появлении клинических симптомов дважды в год.

При расчетах учитывается площадь поверхности тела больного, в связи с отсутствием выраженного расширения камеры желудочка у низкорослых людей.

Наиболее часто используется режим цветного допплеровского сканирования. Датчики устанавливают таким способом, чтобы замерить площадь потока крови у аортальных створок, в начальном отделе аорты и сопоставить его с шириной прохода. В тяжелых случаях она превышает 60% диаметра кольца.

В практике кардиологов применяется подразделение возвратной струи на 4 степени по отношению ее длины к размерам и внутренним образованиям левого желудочка:

- 1 — не выходит за границу половины длины передней створки у митрального клапана;

- 2 — достигает или переходит створку;

- 3 — по величине потока подходит к половине длины желудочка;

- 4 — струя касается верхушки.

Если информации при допплерографии недостаточно, проводятся:

- магниторезонансная томография;

- радионуклидная ангиография;

- катетеризация сердца.

Диагностика осуществляется на основании жалоб, анамнеза, объективного осмотра, обследования. При отсутствии признаков недостаточности кровообращения жалобы пациенты не предъявляют и зачастую и не догадываются о наличии регургитации.

- В случае нарушения кровообращения отмечаются сердцебиение, перебои в сердце, одышка при физической нагрузке и по мере прогрессирования процесса в покое, отеки ног более выраженные в вечернее время, боли в животе за счет увеличения печени.

- Из анамнеза выясняется наличие хронических заболеваний, перенесенные ранее манипуляции, которые могли привести к инфекционному эндокардиту, травме сердца, употребление внутривенных наркотиков.

- Физикально можно выявить признаки нарушения кровообращения в большом круге – отеки конечностей, гепатомегалию, увеличенную частоту дыхания и сердечных сокращений, аритмичность пульса, синюшность кожных покровов.

При перкуссии отмечается увеличение границ сердца, а аускультативно при регургитации определяется шум на месте проекции клапана легочной артерии (шум Грэхема Стилла). У пациентов с физиологическим обратным забросом крови можно выявить лишь характерный шум.

Из инструментальных методов информативны электрокардиография и ультразвуковое исследование с доплерографией. На кардиограмме можно обнаружить признаки перегрузки или увеличения правых отделов сердца, расстройства сердечного ритма.

- При проведении ультразвуковой диагностики оцениваются размеры сердца, имеющиеся структурные изменения, фракцию выброса.

- С помощью доплерографии устанавливается наличие регургитации и ее степень.

- Лабораторно выявляются отклонения, свидетельствующие о патологиях, которые сопровождаются легочной регургитацией: нарушение липидного обмена, повышение D – димера, положительные ревматические пробы, положительная реакция Вассермана, а токсикологическая экспертиза доказывает факт употребления наркотических средств.

Диагноз может быть поставлен с учетом анамнеза, жалоб, осмотра и исследования пациента. В случае отсутствия клинических проявлений недостаточного кровоснабжения жалобы пациентами не предъявляются. Поэтому многие люди часто даже не знают, что у них присутствует пульмональная регургитация.

При нарушении кровообращения жалобы могут быть на учащенное сердцебиение, одышку, резкое беспричинное изменение сердечного ритма, боль в левой стороне груди, отечность конечностей, особенно по вечерам, боли в области брюшины по причине роста размера печени.

Анамнез дает возможность выявить хронические болезни, ранее пережитые операции, которые могли стать причиной эндокардита, травмы предсердий, узнать, не делал ли пациент наркотических уколов.

С использованием инструментальных диагностических методов можно получить точную информацию о регургитации. Применяется эхокардиографическое и электрокардиографическое исследование, а также метод допплерографии. Кардиограмма показывает наличие признаков перегруженности или увеличения размеров правых отделов сердца, нарушения ритма, функциональность клапана ЛА.

С помощью УЗИ сердца дается оценка размерам органа, изменениям его структуры и величины, работе левого и правого предсердий и фракции выброса. Допплерография помогает установить, есть ли вообще легочная регургитация, и какова ее степень.

Лабораторные анализы показывают патологии, сопровождающиеся регургитацией легочной артерии и пульмонарного клапана: нарушения обмена липидов, положительные анализы на ревматизм, наличие реакции Вассермана.

Диагноз регургитации на трикуспидальном клапане устанавливает врач-кардиолог или терапевт.

Если речь идет от ТР 1 степени, то выставляется она чаще только на основании инструментального обследования, а именно, эхокардиографии, которая выполняется с какими-то другими целями.

В иных случаях диагноз можно установить на основании:

- Совокупности жалоб пациента

- Осмотра пациента, выслушивания сердечных тонов и определения шумов

- Электрокардиографии. При этом будут наблюдаться признаки перегрузки правых отделов сердца, а именно: увеличенный в амплитуде и заостренный з. Р, увеличенный з. R в грудных отведениях, соответствующих правым отделам сердца (V1,V2,V3), признаки мерцательной аритмии, как осложнения основном патологии

- УЗИ сердца с доплером. Позволяет выявить структурные изменения сердца (толщину миокарда правого желудочка, размер полости правого предсердия и т.д.) и длину струи обратно заброшенной крови, на основании чего и выставляется степень ТР: один, два, три или четыре. Кроме этого, можно определить градиент давления на ТК (в норме