Другие сердечные патологии

07.10.2016

13.2 тыс.

8.8 тыс.

3 мин.

Фиброз митрального клапана — это крайне опасное патологическое состояние, которое развивается вследствие негативного влияния ревматических процессов, инфекций бактериальной и вирусной природы и других явлений. Стоит отметить, что митральный клапан участвует в прокачке крови через сердце, поэтому замещение тканей, формирующих это естественное образование фиброзной тканью, приводит к нарушению работы всего сердца.

Причины развития фиброза митрального клапана чрезвычайно разнообразны. В подавляющем большинстве случаев фиброзные изменения тканей появляются на фоне пережитого инфаркта миокарда, при котором имеет место отмирание определенного количества клеток сердечной мышцы и их замещение соединительной тканью, которая может распространиться и на стенки митрального клапана.

Другой распространенной причиной появления фиброза являются возрастные изменения, ведь ткани сердца также подвержены изнашиванию, страдают от гормональных изменений, замедления метаболизма и многих других неблагоприятных явлений, наблюдающимся по мере старения организма. Наряду со всем этим спровоцировать появление фиброза могут и другие факторы:

- ревматоидные процессы;

- инфекционное поражение тканей миокарда;

- перегрузки сердечной мышцы;

- гипертония;

- заболевания легких;

- аутоиммунные заболевания;

- врожденные пороки сердца.

В настоящее время известно, что причины развития фиброза сердца могут уходить корнями и в генетическую предрасположенность.

Известно, что немало случаев, когда это заболевание наблюдается сразу у нескольких поколений кровных родственников, причем характерные изменения тканей появляются, как правило, у родственников в одном возрасте.

В то же время еще не выявлены дефектные гены, которые могут передаваться по наследству, вызывая фиброзные изменения.

Механизм развития фиброза в настоящее время изучен достаточно хорошо. Под воздействием различных неблагоприятных условий створки митрального клапана сначала значительно утолщаются.

Из-за имеющегося уплотнения в дальнейшем имеет место снижение эластичности тканей. Далее на краях створок митрального клапана образуются участки митрального клапана.

Фиброзные изменения затем приобретают более выраженный характер.

По мере поражения створок митрального клапана наблюдается постепенное нарушение его запирательной функции. Фиброзные изменения митрального клапана приводят к нарастанию расстройства его работы, что в дальнейшем становится причиной перегрузки левого отдела сердца и появлению характерных для этого патологического состояния симптомов.

По мере нарушения работы митрального клапана и левого желудочка сердца наблюдается нарастание проявлений сердечной недостаточности, а также легочной гипертензии. По мере поражения створок клапана фиброзом имеет место появление застойных процессов и характерных для этого состояния симптомов. Это могут быть симптомы:

- одышка;

- головокружение;

- отеки ног;

- боль в области сердца;

- обморочные состояния;

- шум в ушах;

- пульсация в области сердца;

- тяжесть в правом подреберье.

Степень выражености симптоматических проявлений зависит от того, насколько выражено уплотнение створок митрального или аортального клапана.

Обычно развитие этого опасного для жизни состояния проявляются симптомами сердечной недостаточности, когда объем забрасываемой крови в желудочек снижается на 15-30%.

При еще большем снижении объема забрасываемой крови может развиваться легочная гипертензия.

Учитывая, что многие симптомы, наблюдающиеся при фиброзе митрального клапана, характерны и для других заболеваний сердечно-сосудистой системы, для подтверждения диагноза врач-кардиолог сначала проводит тщательный сбор анамнеза и проведение необходимых исследований. Определение проблемы может потребовать проведение следующих процедур:

- ЭхоКГ;

- ЭКГ;

- рентгенография;

- допплерография;

- аускультация;

- катетеризация;

- МРТ.

Наряду со всем этим нередко требуется назначение клинического и биохимического анализа крови и мочи. Расшифровка анализов позволяет выявить характерные маркеры фиброза, а наряду с этим вещества, указывающие на наличие в организме паразитарной инвазии бактериальной или вирусной инфекции. Комплексное обследование позволяет выявить степень повреждения стенок митрального клапана.

В случае, если заболевание было выявлено на ранней стадии развития, лечение может проводиться консервативными методами.

Как правило, для улучшения состояния больного используются антиаритмические средства, диуретики, а также антикоагулянты.

Если врачом был прописан именно консервативный метод лечения, больному необходимо стараться избегать сильных стрессов, физических перегрузок и наряду с этим соблюдать щадящий режим питания.

В рацион питания необходимо включить как можно больше продуктов, содержащих большое количество калия.

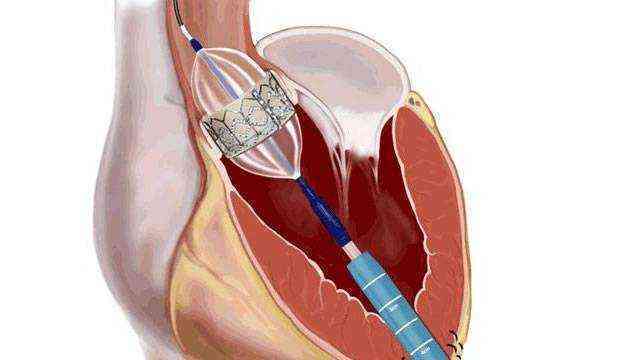

В подавляющем большинстве случаев требуется проведение хирургического лечения фиброза митрального клапана. Во время оперативного вмешательства проводится либо восстановление, либо полная замена клапана. Подбор метода хирургического вмешательства полностью зависит от функциональности поврежденного клапана.

Чем выше степень повреждения клапана, тем больше вероятность того, что потребуется его полное протезирование. Благодаря разработке методики замены митрального клапана, появилась возможность возвращения здоровья даже тяжелобольным людям.

После проведения операции, позволяющей устранить фиброз сердца, человеку необходимо соблюдать щадящий режим питания, избегать повышенных физических нагрузок и сильных стрессов.

Фиброзное кольцо митрального клапана

Один из важнейших, если не самый важный, человеческий орган – сердце — выглядит вовсе не так, как рисуют его влюбленные или как мы привыкли видеть «сердечко» на детских рисунках.

Митральный клапан

Все, кто заботится о своем здоровье, знает, что у сердца 4 камеры: два предсердия и два желудочка, предсердия от желудочков отделены клапанами. В норме кровь движется из предсердий в желудочки, и клапаны сердца выполняют важную и ответственную роль: препятствуют обратному току крови.

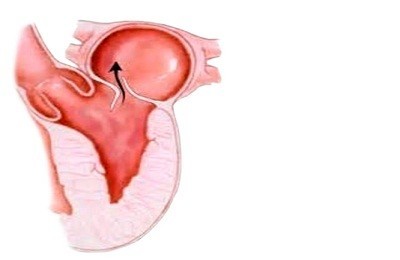

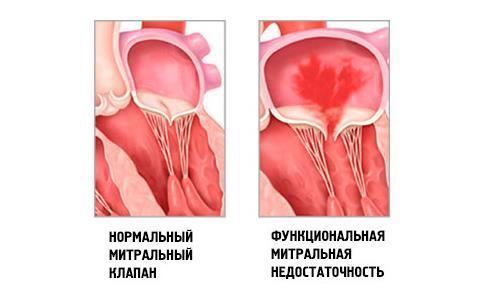

Митральный клапан располагается между левым предсердием и левым желудочком, он состоит из двух створок (митральный клапан еще называют двустворчатым), подобно дверям в вагоне метро, створки открываются в сторону желудочков под действием тока крови и тут же захлопываются, не давая крови двигаться в обратном направлении.

1Изменения митрального клапана или что нужно знать о фиброзе?

Фиброз створок митрального клапана

Ревматические болезни, различные инфекции, которым подвержен человеческий организм, негативно влияют на сердце и приводят к изменениям клапанного аппарата, а в последствие и камер сердца.

Створки митрального клапана укорачиваются, становятся не столь эластичными и уже не смыкаются полностью, что приводит к появлению обратного тока крови — регургитации. Такое состояние и есть фиброз.

Фиброз митрального клапана может быть вызван и дисплазией.

Эхокардиография

Если вы стали замечать у себя быструю утомляемость, одышку, сердцебиение, боли в области сердца, то обязательно стоит посетить кардиолога.

Возможно, причиной данных жалоб является фиброз створок митрального клапана и как следствие признаки сердечной недостаточности.

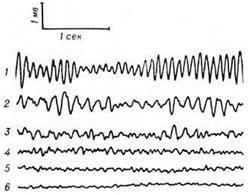

Постановке точного диагноза в этом случае способствует пальпаторноеопределение сердечного толчка, аускультация, ЭКГ, ЭхоКГ с допплеровским анализом, рентгенография, катетеризация полостей сердца.

При определении сердечного толчка, обнаружится его расширение, при аускультации — систолический шум на верхушке сердца, на ЭКГ — признаки гипертрофии левых отделов сердца, на рентгенографии органов грудной клетки наблюдается увеличение тени сердца и признаки застойных явлений, при ЭхоКГ с допплером — аномальный ток крови.

Стоит отметить, что заболевание многие годы может протекать бессимптомно и диагноз иногда устанавливается на основании осмотра врача и инструментальных методов исследования.

Также выраженность клинических проявлений зависит от степени митральной регургитации, т.е. от того, какой процент крови из желудочка попадает обратно в предсердие.

3Степени митральной регургитации или когда, чем меньше, тем лучше

1-я степень митральной регургитации

Чем ниже степень митральной регургитации, тем лучше чувствует себя человек. К примеру при 1 степени — клинических проявлений и вовсе может не быть. Выделяют 4 степени митральной регургитации:

1 степень — обратный ток крови составляет менее 15% ударного объема левого желудочка. Жалобы у пациента могут отсутствовать многие годы. Недостаточность кровообращения отсутствует. 2степень — обратный ток крови 15-30%.

Пациент предъявляет жалобы на сердцебиение, одышку, кашель, цианоз (посинение) кончиков пальцев, носа, губ. Все эти жалобы свидетельствуют о застойных явлениях в малом кругу кровообращения. 3 степень — 30-50%.

Помимо вышеописанных жалоб, пациента беспокоит усиление одышки, даже в покое, в ночное время, отеки, увеличение печени. Данные жалобы свидетельствуют о том, что правые отделы сердца также не справляются с потоком крови, который поступает от левых отделов, и возникают застойные явления по большому кругу кровообращения.

4 степень — более 50% от ударного объёма. Тяжёлая степень митральной регургитации,при которой очень высок риск развития осложнений: отёка лёгкого, фибрилляции предсердий, тромбоэмболий, приводящих к смерти.

Отказ от вредных привычек

Поскольку чаще всего фиброз клапанного аппарата сердца, в частности митрального клапана, вызван последствиями ревматического поражения сердца или наличия инфекционных процессов в организме, важно проводить профилактику ревматизма, своевременно санировать очаги инфекции в организме, адекватно проводить лечение инфекционных заболеваний, не допуская развития осложнений.

Также необходимо рациональное, богатое витаминами питание, полный отказ от вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха, пребывание на свежем воздухе, закаливание и укрепление иммунных сил организма. Особое внимание необходимо уделять как врачам, так и пациентам лечению стрептококковой инфекции, необходимо санировать очаги хронической инфекции (синусит, тонзиллит, фарингит, кариозные зубы).

Все лица, перенесшие ревматизм, подлежат обязательному диспансерному учету и наблюдению. Важно своевременно донести до населения, какие последствия может иметь ангина, которую пациент, игнорируя рекомендации врача, пролечил антибиотиками не 10 дней, а 2 дня, в надежде на «авось само пройдёт», или «мне уже лучше, зачем травить организм химией».

Недостаточная антибиотикотерапия при инфекционных заболеваниях ведет к формированию очагов инфекции в организме, и как следствие к развитию грозных осложнений сердца.

5Что делать, если диагноз установлен?

Замену клапана без хирургического вмешательства

Лечение фиброза двустворчатого клапана может быть как медикаментозным (в том случае, если симптомы сердечной недостаточности не выражены или выражены незначительно), так и хирургическим.

Терапия лекарственными препаратами больше характерна для 1 степени недостаточности митрального клапана, реже при второй.

В лечении применяют такие группы препаратов как сердечные гликозиды, диуретики, антикоагулянты.

Если речь идет о недостаточности митрального клапана 2 степени при выраженной клинике, 3-4 степени, то вероятнее всего, врач предложит Вам хирургическое лечение.

Хирургическое лечение включает себя замену клапана, или, если это возможно, восстановление поврежденного клапана.

В большинстве своем такие операции имеют большой процент успеха и возвращают пациентов к нормальной жизни, с развитием современной медицины, на сегодняшний день такие операции проводятся не на открытом сердце, а путем катетеризации сердца через периферические артерии.

Сердце можно представить как четырехкамерный насос. Желудочки сердца, левый (ЛЖ) и правый (ПЖ), преодолевая сопротивление соответственно в периферических и легочных сосудах, создают внутри своих полостей определенное давление. Клапаны сердца призваны поддерживать нормальную гемодинамику, не позволяя крови перетекать в сторону, противоположную ее нормальному потоку.

Клапанный аппарат сердца представлен двумя предсердно-желудочковыми клапанами (левым, или митральным, и правым, или трехстворчатым) и клапанами аорты и легочного ствола. Митральный и трехстворчатый клапаны прикреплены к фиброзным кольцам, ограничивающим соответствующие предсердно-желудочковые отверстия.

Эти фиброзные кольца вместе с другими фиброзными образованиями сердца входят в состав предсердно-желудочкового соединения.

Последнее включает фиброзные кольца митрального и трикуспидального клапанов; правый и левый фиброзные треугольники, образующие вместе с миокардом предсердно-желудочковую перегородку; плотные кольца из соединительной ткани, ограничивающие отверстия аорты и легочного ствола, и фиброзные пучки, которые укрепляют эту область.

Фиброзные кольца атриовентрикулярных клапанов и фиброзное кольцо клапана аорты, а также их соединения образуют так называемый фиброзный каркас или «скелет» сердца.

Клапан легочного ствола вынесен вперед и отделен от фиброзного каркаса выходным отделом правого желудочка сердца и поэтому не входит в состав «скелета» сердца.

Зона, соединяющая фиброзные кольца митрального, аортального и трехстворчатого клапанов, близка по форме к четырехугольной и носит название центрального фиброзного тела.

Левый предсердно-желудочковый, двухстворчатый, митральный клапан (МК)

Аппарат митрального клапана является одним из трех компонентов приносящего тракта левого желудочка, который состоит также из левого предсердия (ЛП) и легочных вен. Функция МК состоит в том, что он, пропуская кровь в полость левого желудочка в диастолу, не дает ей возвращаться в левое предсердие в систолу.

Под левым предсердно-желудочковым (митральным) клапаном понимают структуру, состоящую из ткани створок, сухожильных хорд, сосочковых (папиллярных) мышц, миокарда левого желудочка, прилежащего непосредственно к папиллярным мышцам, и фиброзного (фиброзно-мышечного) кольца митрального клапана (ФКМК). Нормальная работа МК зависит от состояния и функции каждого из названных отделов.

Створки митрального клапана представляют собой трехслойные соединительнотканные образования, основанием прикрепленные к фиброзно-мышечному кольцу — кольцу митрального клапана. Поверхности створок являются продолжением эндокарда, а промежуточный слой — соединительнотканный, так называемый губчатый.

Переднелатеральная и заднемедиальная комиссуры разделяют митральный клапан на переднюю и заднюю створки.

Линия, соединяющая комиссуры, параллельна линии смыкания створок и линии, соединяющей верхушки папиллярных мышц.

Передняя створка митрального клапана (ПСМК) полукруглой или квадратной формы и несколько длиннее задней, в то время как задняя створка, хотя и короче передней, но крепится к кольцу МК на большем протяжении.

Передняя створка посредством соединительнотканной связки прикреплена к левой коронарной створке и к половине некоронарной створки аортального клапана.

Описаны случаи наличия так называемых дополнительных створок митрального клапана, в результате чего их количество в здоровых сердцах может составлять от 2 до 5 (С. С. Михайлов).

Однако всегда имеются две так называемые главные, более крупные створки. Количество дополнительных створок зависит от величины фиброзного кольца МК — чем шире фиброзное кольцо, тем больше дополнительных створок.

Дополнительные створки более мелкие и тонкие, их комиссуры меньше комиссур основных створок.

Фиброзное кольцо митрального клапана состоит из двух ветвей — передней и задней. Толщина передней ветви у здорового взрослого человека составляет от 0,3 до 1 мм, ширина — 0,5—1,5 мм, толщина и ширина задней ветви составляют 0,3—0,8 мм и 0,5— 1,2 мм соответственно. Следует сказать, что у здоровых людей имеются значительные индивидуальные различия в строении сердца.

Выделяют две крайние формы — короткие широкие и длинные узкие сердца. Соответственно, параметры фиброзного кольца зависят от конституциональных особенностей человека, а также от пола и возраста.

С возрастом форма и размеры левого предсердно-желудочкового отверстия изменяются: если у детей оно ближе к округлой форме, то у взрослых — к овальной.

Окружность и площадь его составляют от 6 до 15 см, диаметр — от 1,7до4,7см, площадь — от 2,86 до 17,2см2 (С. С. Михайлов).

Поверхность створок митрального клапана, обращенная к полости левого желудочка, покрыта более плотной фиброзной тканью; к ней прикрепляются сухожильные хорды.

Последние идут вверх от верхушек и тела папиллярных мышц и внедряются в края створок МК и их желудочковую поверхность вплоть до основания.

Хорды, отходящие от заднемедиальной папиллярной мышцы, входят в медиальные пространства обеих створок, их количество составляет от 5 до 30.

Хорды переднелатеральной мышцы подходят к латеральным частям краевых образований створок, их количество составляет от 5 до 20. Длина передних хорд составляет от 1 до 2,8 см, задних — от 0,5 до 2,7 см.

Основная часть сухожильных хорд перед внедрением в створки распадается на несколько нитей.

К свободному краю и желудочковой поверхности передней створки прикрепляются от 19 до 40 хордальных нитей, к задней — 30—65 нитей, к основанию створок могут также прикрепляться от 5 до 20 хорд.

В зависимости от того, прикрепляются ли к створкам хорды, идущие непосредственно от папиллярной мышцы или представляющие собой второе или третье ответвление, выделяют хорды первого, второго и третьего порядка.

Передние сосочковые (папиллярные) мышцы располагаются на передней стенке в нижней ее части.

В зависимости от формы сердца их количество колеблется от одной до трех, чаще всего (в 83% случаев) имеется только одна передняя папиллярная мышца (С. С. Михайлов).

Количество задних папиллярных мышц может составлять от 1 до 6. В каждой группе папиллярных мышц может иметься одна или несколько мышечных головок.

Последние могут выглядеть как отдельные, похожие на пальцы, выросты из миокарда левого желудочка или быть более интимно связаны с его трабекулами. Во время систолы папиллярные мышцы сокращаются совместно с подлежащим миокардом ЛЖ, а их дисфункция может быть связана и с дисфункцией миокарда, образующего основания мышц.

В норме створки митрального клапана представляют собой тонкие, податливые структуры, которые свободно движутся под влиянием сил, действующих на их поверхности. Движения створок в период диастолы в нормальных условиях происходят под действием протекающей через отверстие МК крови и под влиянием движения кольца МК, к которому прикреплены створки.

Напротив, систолическое движение сомкнутых створок в сторону верхушки — пассивное, вследствие сокращения кольца митрального клапана и папиллярных мышц.

В диастолу, при раскрытии левого предсердно-желудочкового клапана, его передняя створка перекрывает конус аорты, предотвращая попадание крови в аорту в этот период.

В систолу створки митрального клапана смыкаются не по свободному краю, а по линии так называемой грубой зоны — утолщенной части створок атриовентрикулярных клапанов, к которой крепятся тонкие сухожильные хорды.

Существуют индивидуальные особенности митрального клапана, связанные с разнообразием строения всего сердца. С. С. Михайлов выделяет два крайних варианта формирования двухстворчатого клапана, между которыми имеется множество промежуточных.

В узких и длинных сердцах обнаруживают так называемую простую конструкцию МК — тонкое фиброзное кольцо с малой окружностью (6—9 см), 2—3 небольшие створки, 2—3 папиллярные мышцы, от которых к створкам отходят до 10 почти не разветвляющихся сухожильных хорд.

Последние в основном прикрепляются к краям створок.

В широких и коротких сердцах чаще находят сложную конструкцию двухстворчатого клапана, для которой характерна большая длина окружности имеющего толстые ветви фиброзного кольца — 15 см, 4—5 створок, из которых 2—3 — широкие и длинные.

Такому строению соответствует наличие 4—6 многоглавых папиллярных мышц и большое количество сухожильных хорд (20—30), которые разветвляются на множество нитей (до 70), прикрепляющихся не только к краю створок, но и к их телу и фиброзному кольцу.

— Читать «Нормальная анатомия правого предсердно-желудочкового клапана. Размер трикуспидального отверстия»

Оглавление темы «Клапанные пороки сердца»:

Нормальная анатомия митрального клапана. Размер митрального отверстия Нормальная анатомия правого предсердно-желудочкового клапана. Размер трикуспидального отверстия Анатомия аортального клапана и клапана легочного ствола. Размеры аортальных и легочных отверстий Функционирование клапанов сердца. Физиология сердечного кровообращения Аускультация сердца.

Шумы при клапанных пороках сердца Причины клапанных пороков сердца. Современная этиология Острая ревматическая лихорадка — ревматизм. Эпидемиология, клиника Ревматическое поражение сердца. Диагностика ревматического кардита Частота поражений клапанов при ревматизме.

Течение ревматического кардита Лечение и профилактика острой ревматической лихорадки — ревматизма

Фиброз створок митрального клапана что это такое

Кровь поступает из левого предсердия в левый желудочек, а створки мгновенно закрывают просвет между ними. Благодаря этому кровь не имеет возможности возвращаться обратно.

При образовании рубцов, уплотнении соединительной ткани клапана, он теряет свою функциональность. Такая патология называется фиброз створок митрального клапана.

Причины заболевания

Существует несколько причин, которые могут спровоцировать развитие фиброза:

- часто перенесенные вирусные и респираторные заболевания;

- перенесенный инфаркт миокарда;

- аллергическая реакция на разного рода раздражители или вещества;

- заболевания инфекционного характера;

- ревматические заболевания.

Все эти факторы могут спровоцировать уплотнение створок митрального клапана сердца или образования на них рубцов. В результате этого клапан становится не таким эластичным и теряет свою функциональность.

Симптоматика

Все зависит от степени развития заболевания и от того, в какой степени поражены створки клапана.

Как правило, можно выделить следующие признаки болезни:

- при увеличении физической нагрузки начинается кашель или одышка;

- потеря трудоспособности;

- утомляемость;

- гипертензия.

Если лечение фиброза не начато вовремя или неэффективно, у пациента симптомы недуга усугубляются и проявляются в виде таких признаков:

- нарушение ритма сокращения сердца;

- головокружение;

- шум в ушах;

- боли за грудиной;

- застой крови в печени;

- резкое изменение величины артериального давления.

Хотелось бы отметить, что болезнь может протекать на протяжении года или больше. При этом симптоматика периодически изменяется.

Диагностика

- Двухмерная эхокардиография. Этот метод позволяет в двухмерном изображении оценить степень и размеры поражения митрального клапана.

- Рентгенография грудной клетки. При помощи проведения этого обследования специалисты могут определить размеры застойного кольца, образовавшегося на корне легких или легочной плевре.

- Электрокардиограмма. По результатам ЭКГ можно рассмотреть наличие признаков гипертрофии отделов сердца.

Чем более точно будет определена степень развития заболевания и место локализации дисфункции митрального клапана, тем легче и эффективнее будет процесс лечения.

Классификация патологии

Специалисты выделяют 4 степени развития недуга:

Первая. На этом этапе у пациента приблизительно 15% крови возвращается обратно. Заболевание протекает без проявления явных симптомов.

Третья. Величина обратного тока составляет 30–50%. Кроме ранее описанных признаков заболевания, пациент жалуется на одышку и боли за грудиной, даже в состоянии покоя или ночью.

Четвертая. На этой стадии развития заболевания обратный ток крови составляет больше 50%. При этом возникает фибрилляция предсердий или тромбоэмболия. На этой стадии вероятность смерти достаточно велика.

Начинать лечение лучше всего на ранних стадиях развития болезни. Для этого необходимо своевременно обращаться к специалистам.

Если диагноз фиброз МК установлен на 1 или 2 стадии его развития, специалисты отдают предпочтение медикаментозному методу лечения. В этом случае назначают препараты группы гликозидов, диуретинов или антикоагулянтов. Вероятность излечения довольно- таки велика.

Фиброз кольца митрального клапана

- Патофизиология

- Диагностика

- Лечение

- Эпидемиология

- Прогноз

- Осложнения

- Кальцификация (кальциноз) различных сердечно-сосудистых структур связана со старением, хроническим заболеванием почек и последствиями лучевой терапии.

- Кальциноз кольца митрального клапана – это хронический дегенеративный процесс кольца митрального клапана; впервые он был описан в 1908 году Боннингером как связанный с полной сердечной блокадой.

- Девицки представил подробные патологические описания 36 случаев и продемонстрировал близкое сходство с аналогичным процессом, который был описан в аортальном клапане в 1904 году Монкебергом.

Кальцификация фиброзного кольца митрального клапана обычно обнаруживалась у пожилых людей при вскрытии и считалась следствием ревматической болезни сердца. Однако, свидетельства основного предшествующего заболевания часто отсутствовали. В настоящее время данное поражение, как правило, считается конечной стадией воспалительного процесса.

Кальциноз кольца митрального клапана и атеросклероз имеют сходные факторы риска, и наличие первого может отражать интенсивность и длительность воздействия этих факторов риска. Интересно, что кальцификация использовалась как видимый показатель степени тяжести атеросклеротической болезни.

Кроме того, исследования показали, что наличие кальциноза независимо связано с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сердечно-сосудистой смерти и инсульта.

Патофизиология

Кальциноз кольца митрального клапана и атеросклероз тесно связаны.

Ранние патологические исследования предполагают, что кальциноз и кальцифицированный аортальный стеноз могут являться частью спектра атеросклероза.

- Точки прикрепления аортального и митрального клапанов к соответствующим кольцам являются участками турбулентного кровотока, которые могут вызывать эндотелиальные нарушения и усиливать риск развития атеросклероза.

- Кальцифицирующие клапаны содержат участки накопления липидов и обнаруживают макрофаги и Т-клеточные инфильтраты, верояно в результате повреждения эндотелия.

- Ранее считалось, что патология имеет пассивный характер, но недавние исследования показали, что кальциноз сердечного клапана активно регулируется и потенциально может изменяться.

- Кроме того, сердечные клапаны экспрессируют маркеры остеобластической дифференцировки и кальцифицируют способом, подобно при нормальном остеогенезе, с пластинчатой костью, очевидной в большинстве исследованных патологических образцов.

Хотя ранее предполагалось, что высокие концентрации фосфатов приводят к развитию кальцификации сосудов, просто превышая продукт растворимости фосфата кальция (вызывая осаждение), клинические исследования показали, что высокие уровни фосфата побуждают клетки гладкой мускулатуры сосудов дифференцироваться в остеобластический фенотип.

Казеозная кальцификация митрального клапана является редкой формой кальциноза кольца митрального клапана, поражающая, как правило, заднее кольцо. Содержимое полости состоит из смеси кальция, жирных кислот и холестерина, имеющей «зубную пастообразную» структуру, и может представлять собой внутрисердечную массу или полость.

Диагностика

Кольцевая кальцификация митрального клапана, как правило, случайно обнаруживается при визуализации сердца.

При трансторакальной эхокардиографии на парастернальных или апикальных изображениях кальциноз определяется как эходенсированная полоса или масса в атриовентрикулярной борозде. Патология наблюдается через систолу и диастолу, отличную от заднего митрального клапана.

- Чаще всего нарушение воздействует на заднее кольцевое пространство, иногда оно может включать в себя переднее кольцевое пространство или межъядерное фиброзу.

- Толщина более 1 мм, но менее 4 мм считается от легкой до умеренной степени, тогда как толщина более 4 мм считается тяжелой.

- Установлено, что ПДК выше 4 мм является независимым предиктором инфаркта миокарда и заболеваний клапанов сердца.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) также используются при диаагностике кальциноза и могут быть особенно эффективны при дифференцировке казеозной форме патологии, опухоли сердца и тромба, поскольку при эхокардиографии получаются изображения с более низким качеством.

Лечение

Наличие бессимптомного кальциноза кольца митрального клапана не требует специальной медикаментозной терапии. Из-за связи между ним и атеросклерозом, заболеванием клапанов, инсультом и другими сосудистыми заболеваниями рекомендуется соответствующее медицинское лечение сопутствующих сердечно-сосудистых факторов риска.

Кальциноз также связан с хроническим заболеванием почек (ХБП), и его присутствие на эхокардиографии должно предупредить врача о возможном наличии снижения функции почек.

Профилактика эндокардита не показана пациентам с изолированным кальцинозом.

Хирургическое лечение митрального кольцевого обызвествления не показано, если только не требуется коррекция сопутствующей митральной регургитации или митрального стеноза. На самом деле, тяжелая форма кальцификации делает операцию на клапане более сложной.

У лиц с документированной кальцифицированной эмболией или повторной тромбоэмболией, несмотря на антикоагуляцию, рассматривается вопрос о замене клапана.

Рекомендуется антитромботическая терапия аспирином (50-100 мг / день). Терапия варфарином (целевое нормализованное соотношение 2,5; диапазон 2-3) может рассматриваться при определенных обстоятельствах для долгосрочной профилактики инсульта.

Лечение сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний следует рассматривать в соответствии с соответствующими руководящими принципами.

Эпидемиология

Распространенность митрального кальциноза значительно различается среди разных групп населения, а также зависит от возрастных различий и наличия сопутствующих заболеваний. В клинических исследованиях среди пожилого населения распространенность ее составляла 14%.

Другое исследование, проведенное среди лиц среднего и пожилого возраста, показало распространенность 8%. Другие исследования показали более низкие показатели распространенности, в особенности среди бессимптомных пациентов, без клинической ишемической болезни сердца.

Существуют противоречивые данные о соотношении кальциноза среди мужчин и женщин.

Популяционное исследование риска развития атеросклероза в сообществах выявило сходную общую распространенность нарушения у обоих полов (4,6% у женщин и 5,6% у мужчин, средний возраст 59 лет). Безусловно, распространенность увеличивается с возрастом; в возрасте 70 лет у 10% женщин и 15% мужчин обнаружен кальциноз.

Прогноз

- Кальциноз кольца митрального клапана напрямую связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), но не существует доказательств того, что контролирование факторов риска оказывает влияние на прогрессирование кальциноза.

- В нескольких исследованиях были рассмотрены связи между наличием кальцификации и случаев сердечно-сосудистых ударов.

- Исследование в течение 16 лет изучающее 1197 пациентов и показало связь между кальцинозом и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Кроме того, при каждом увеличении кальциноза на 1 мм риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от сопутствующих причин увеличивался примерно на 10%.

- Осложнения кальциноза кольца митрального клапана включают в себя следующее:

- Инсульт (связанный с патологией, но, в большинстве случаев, вероятно, не вызванный ей напрямую)

- Инфаркт миокарда (также, вероятно, не вызван напрямую)

- Атеросклероз (вероятно, не вызван напрямую)

- Аритмии (болезнь проводимости может быть связана с кальцификацией сердца в целом)

Что такое фиброз створок митрального сердечного клапана и как он лечится? — Лечение в домашних условиях

фиброз створок митрального клапана – Заболевание, которое возникает в результате воздействия инфекций на сердечную мышцу или ревматических процессов, которые негативно влияют на соединительные ткани. Человеческое сердце имеет 4 клапана, каждый из которых в нужный момент открывается и закрывается.

При воздействии ревматических процессов и инфекций сердечной мышцы створка митрального клапана начинает уплотняться. Через образовавшийся уплотнения она становится менее эластичной. Данное заболевание может привести даже к образованию рубцов на створках.

Из-за воздействия инфекции и ревматических процессов сердечный клапан теряет способность выполнять свои функции (открывать и закрывать отверстие, которое находится между предсердием и желудочком). Именно в результате этого и ставят диагноз – фиброз створок митрального клапана.

Если вовремя не начать лечить фиброз митрального клапана, через некоторое время начинают развиваться сердечная недостаточность и легочная гипертензия. Кроме того, могут проявиться нарушения и сбои сердечного ритма. Довольно частыми осложнениями являются недостаточность коронарного кровоснабжения и диффузный фиброз миокарда. Обычно осложнения развиваются в течение нескольких лет.

Если заболевание находится на начальной стадии, то его нужно своевременно пролечить с помощью препаратов, которые оказывают корректирующее воздействие на нарушенный сердечный ритм и симптомы сердечной недостаточности. При необходимости следует произвести замену поврежденного клапана механическим протезом.

Симптомы недостаточности митрального клапана

После снижения сократительной функции миокарда левого желудочка и увеличение давления в малом круге кровообращения возникают такие неприятные симптомы, как одышка при увеличенной физической нагрузке и учащенное сердцебиение. Увеличиваются застойные явления начинают вызывать одышку даже при отсутствии физических нагрузок, а также приступы астмы.

Клиническое проявление болезни напрямую зависит от степени нарушения кровообращения, на которую влияет объем поступления крови из левого желудочка в левое предсердие, степень нарушения сократительной способности миокарда и выраженность легочной гипертензии. Если объем забрасывается в желудочек крови достигает 15-30%, то самочувствие ухудшается. Появляются такие симптомы:

- чувство усиленного сердцебиения;

- пульсация в области крупных сосудов по всему телу;

- боль в области сердца;

- головокружение;

- шум в ушах;

- одышка при выполнении повседневных дел;

- обмороки, вызванные нарушением кровообращения в головном мозге;

- тяжесть и боль в области правого подреберья, связанные с застоем крови в печени;

- отеки ног.

Диагностика недостаточности митрального клапана

При осмотре у больного определяют расширение области сердечного толчка на 3-4 см. Исследование митрального клапана производят путем проведения двухмерной Эхокг в проекции продольного и поперечного сечений.

Благодаря двухмерному изображению можно оценить изменение, которые произошли в структуре клапана.

Исследование, проведенное в D-режиме, помогает выявить имеющуюся регургитацию и рассчитать давление в легочной артерии.

Параллельно с Эхокг производят рентгенографию грудной клетки. На рентгенограмме легко определяются широкие застойные корни легких и застойные плевральные линии по миждолевий и костальной плевре.

В прямой проекции сердце имеет «митральную» конфигурацию со сглаженной талией за счет выбухание второй дуги легочной артерии и третьей дуги ушка ЛП. По правому контуру определяются смещен кверху кардиовазальний угол, дополнительная интенсивная тень расширенного ЛП.

В левой боковой проекции определяются увеличенные ПЖ и ЛП, а также (особенно на томограммах) кальциноз митрального клапана.

Лечение фиброза створок митрального клапана

Наличие фиброза митрального клапана аорты требует его восстановления или замены. При выборе метода хирургического вмешательства большую роль играет степень функциональной недостаточности имеет клапан. Чем больше он поражен, тем больше вероятность того, что его будут протезировать. В некоторых передовых клиниках успешно используется мини-инвазивный метод по восстановлению митрального клапана, сочетающий в себе возможность катетеризации и выполнения минимального разреза грудной клетки.

Исправление дефекта возможно благодаря применению метода Метраклипс, который тоже относят к мини-инвазийным процедурам. Его использование значительно расширило рамки лечения пороков митрального клапана.

Благодаря этой методике появилась возможность оперировать тяжелобольных пациентов, которым противопоказана обычная операция.

Инновационные методы позволили очень большому количеству пациентов обрести здоровье и вернуться к полноценному образу жизни.

Если по какой-то причине операция противопоказана, следует особенно тщательно соблюдать меры, которые предотвратят дальнейшее развитие заболевания. В первую очередь следует отказаться от вредных привычек – категорически запрещено при таком заболевании курить и принимать алкоголь. Кофе и чай лучше заменить отварами лечебных трав, которые положительно влияют на иммунитет человека.

Внимательно нужно следить за питанием. Большая часть рациона должна состоять из свежих овощей и фруктов. Старайтесь поменьше употреблять жиросодержащие продукты. Обязательно нужно проходить регулярное обследование, при резком ухудшении состояния здоровья нужно срочно обращаться к врачу.

Протезирование митрального клапана – хирургическая замена неполноценного двустворчатого клапана тканевым (биологическим) или искусственным (механическим) протезом.

Протезирование митрального клапана показано при его недостаточности, грубом кальцинози или фиброзе створок. Хирургическое протезирование митрального аортального клапана выполняется на неработающем сердце с применением АИК и кардиоплегиї.

Механические клапаны долговечны, однако их использование связано с пожизненным приемом антикоагулянтов для профилактики тромбозов.

Тканевые клапаны со временем подвергаются биодеградации (кальциноза, разрыва створок), но минимизируют риски тромбоэмболии и эндокардита протеза.

При ограниченных изменениях клапана могут быть выполнены клапаносохраняющие операции: шовная вальвулопластика, аннулопластика, сужение фиброзного кольца специальным жестким синтетическим кольцом, восстановление подклапанных структур, а также изолированное протезирование створок клапана ауто – или ксеноперикардом. Следует отметить, что результаты хирургического лечения митрального клапана в значительной степени зависят от своевременности определения показаний к оперативному лечению.Поэтому если вам назначена операция, то ни в коем случае нельзя с ней затягивать.

Недостаточность или фиброз клапанов сердца: причины и помощь больному

Замещение эластичных волокон соединительной ткани клапанного аппарата сердца на грубые называется фиброзом. Он возникает под влиянием ишемии, воспаления или возрастных изменений. Чаще всего поражается митральный и аортальный клапаны. Формируется приобретенный порок сердца с недостаточностью кровообращения. Для лечения требуется кардиохирургическое вмешательство.

Причины развития фиброза сердца

Фиброзные волокна замещают очаг некроза или воспаления в миокарде. По структуре такая ткань напоминает рубец. Самыми распространенными причинами утраты клапанами своей гибкости и подвижности являются:

- возрастное уменьшение питания створок,

- ревматическая атака,

- тонзиллит, гайморит, отит,

- скарлатина,

- бактериальный эндокардит или миокардит,

- синдром Марфана с пролапсом митрального клапана,

- атеросклеротическое отложение холестерина на клапанах аорты,

- инфаркт миокарда,

- аутоиммунные процессы.

Рекомендуем прочитать статью о митральном пороке сердца. Из нее вы узнаете о пороках клапанов сердца и их причинах, симптомах, методах диагностики и лечения, прогнозе для больных.

А здесь подробнее об атеросклерозе аорты и клапанов.

Разновидности и степени патологии

Начальной стадией образования фиброза клапанов сердца считается очаговая. Она характеризуется разрастанием волокон на локальном участке. Этот механизм служит для ограничения очага воспаления или разрушения миокарда, что является компенсаторно-приспособительной реакцией.

При прогрессировании патологических процессов в организме зоны склерозирования распространяются, и наступает вторая стадия – диффузные изменения.

Любое формирование рубцовой ткани в миокарде является необратимым, мышечные волокна утрачивают свои функциональные свойства и тормозят работу всего органа.

Клапаны сердца

Развитие поражения митрального, аортального клапанов

Если створки клапана становятся жесткими и малоподвижными, то это ведет либо к недостаточному смыканию (недостаточность), либо к уменьшению отверстия (стеноз), через которое проходит кровь.

Стенозирование создает препятствие для выброса крови в аортальный ствол или в левый желудочек. Из-за этого внутренние органы не обеспечиваются полноценным питанием.

При митральной или аортальной недостаточности часть крови возвращается назад – в предсердие или желудочек левой половины сердца. Это создает повышенную нагрузку на миокард, способствует понижению сократительной способности мышечной ткани, что со временем приводит к декомпенсации кровообращения.

Симптомы фиброза

Особенностью фиброза митрального клапана является длительный период компенсации. Поэтому заболевание в течение 3 — 5 лет может не проявляться. Морфологически это соответствует стадии очаговых изменений. При прогрессировании болезни появляются следующие жалобы:

- слабость и низкая переносимость физических нагрузок;

- затруднение дыхания, ощущения недостатка воздуха, приступы удушья;

- частое сердцебиение, перебои;

- боль в области сердца, в том числе и приступы стенокардии;

- отеки на ногах.

Из-за сужения или неполного смыкания аортального клапана приток крови в большой круг кровообращения понижается.

Это сопровождается кислородным голоданием и недостатком питательных элементов во всех внутренних органах. Но наиболее чувствительны к ишемии головной мозг и миокард.

Поэтому фиброз аорты приводит к головокружению, обморочным состояниям, слабости, приступам сердечной боли.

Смотрите на видео о фиброзе клапанов сердца, симптомах и лечении:

Методы диагностики

На первом этапе обследования пациенту назначаются общеклинические анализы крови, мочи и ЭКГ. Но с их помощью можно только обнаружить воспалительный или ишемический процесс в миокарде, поэтому для постановки диагноза фиброза клапанов сердца требуются инструментальные методы:

- УЗИ сердца – самый достоверный способ, помогает выявить степень сужения или недостаточности клапана, оценить сократительную функцию миокарда и объем крови, поступающий в аорту в период систолы.

- Рентгенография обнаруживает гипертрофию миокарда как реакцию на перегрузку сердца, застойные явления в легких, отложения кальция на частях клапанов.

- КТ и МРТ проводят при необходимости дифференциальной диагностики или перед операцией.

Гипертрофия миокарда как следствие фиброза клапанов

Лечение патологии

При бессимптомном течении фиброза клапанов лечение не назначается. Медикаментозная терапия показана при явлениях сердечной недостаточности:

Лекарственные препараты при фиброзе могут подействовать только на симптомы, которые он вызвал. Поэтому для радикального улучшения состояния рекомендуется хирургическое вмешательство. Его проводят при сердечной декомпенсации.

Кроме операций на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения выбирают внутрисосудистые методы доступа через крупные артерии и малоинвазивные варианты.

При незначительном разрушении створок клапана используют пластику, наложение швов, рассечение спаек. Гемодинамически значимые стенозы или недостаточности исправляют путем имплантации искусственных клапанов. Они могут быть механическими или биологическими, изготовленными из донорского или животного материала.

Последствия фиброза

Формирование стеноза отверстия или несмыкания створок из-за фиброза чаще всего возникает на фоне ревматизма, атеросклероза, эндокардита бактериальной этиологии. При инфарктах и миокардитах изменения кровообращения менее выражены.

В пожилом возрасте, кроме недостаточности кровотока, нарушения ритма сердца, отечности и одышки, тяжело переносится недостаточное питание головного мозга. Поэтому при церебральной симптоматике (без неврологических причин) нужно пройти обследование сердца.

Прогноз для больных

Течение болезни и ее влияние на продолжительность жизни зависит от степени стеноза или недостаточности клапанного аппарата. Незначительные изменения имеют благоприятный прогноз, а при тяжелых, сформировавшихся пороках сердца исход болезни зависит от времени проведения и успешности хирургического лечения.

Профилактика развития патологии

Так как фиброз приводит к необратимым изменениям сердечной гемодинамики, то нужно знать, как предотвратить его развитие. Для этого в первую очередь требуется полное лечение очагов инфекции в организме. Особую опасность представляют бактериальные или вирусные заболевания, перенесенные на ногах.

При подозрении на осложнения после них со стороны сердца (ноющая боль, сердцебиение и одышка при слабых нагрузках) нужно пройти минимальный диагностический комплекс – анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца.

Важно также отказаться от курения, злоупотребления спиртными напитками, ограничить в рационе жирные животные продукты, сахар и мучные изделия. Рекомендуется придерживаться достаточного уровня физической активности, контролировать вес тела.

Рекомендуем прочитать статью о кальцинозе сердца. Из нее вы узнаете о патологии и причинах ее развития, симптомах, методах диагностики и лечения, прогнозе для пациентов.

А здесь подробнее о рестриктивной кардиомиопатии.

Фиброз клапанов сердца возникает на фоне возрастных изменений в организме, воспалительных или ишемических процессов. Разрастания грубой волокнистой соединительной ткани нарушает движение створок и приводит к формированию приобретенных пороков сердца.

Клинические проявления зависят от степени несмыкания частей клапана или стеноза отверстия, прогрессирования недостаточности кровообращения. Для лечения используют медикаменты только на начальных стадиях, радикальное избавление от заболевания возможно после оперативного вмешательства (пластики или замены клапана).