Грудная клетка или просто грудь – это часть туловища, которая расположена между шеей и брюшной полостью.

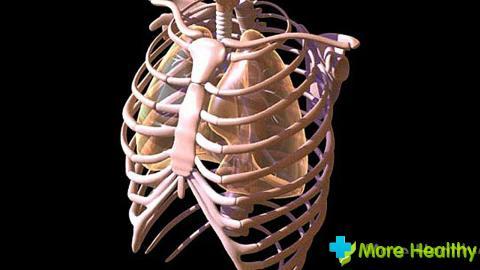

Представляет собой формирование из костно-хрящевых тканей, включает 12 пар ребер и 12 грудных позвонков, грудину, все они соединены между собой связками, суставами и синхондрозом.

Грудная клетка – это защитный барьер и скелет стенок грудной полости, в которой расположены жизненно важные органы и системы: пищевод, легкие, сердце и крупные сосуды.

Зачем грудную клетку разделяют на опознавательные линии

Грудная клетка имеет сложное анатомическое строение. Верхняя ее граница проходит по верхним краям ключицы и рукоятке грудины спереди, задняя сторона – по горизонтальной линии, которая проведена на уровне отростка 7-го шейного позвонка.

Грудная клетка имеет сложное анатомическое строение. Верхняя ее граница проходит по верхним краям ключицы и рукоятке грудины спереди, задняя сторона – по горизонтальной линии, которая проведена на уровне отростка 7-го шейного позвонка.

Нижняя граница проходит на передней поверхности тела от косо- и мечевидного отростка вниз по ребрам. На задней поверхности – по проекциям, которые соединяют остистый отросток двенадцатого грудного позвонка и дистальные концы двенадцати ребер.

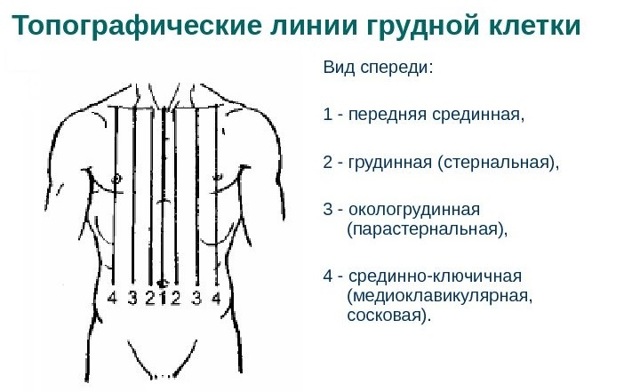

Грудная клетка имеет переднюю, заднюю и две боковые стенки. На них ориентируются проекционные линии горизонтального и вертикального направления. Благодаря топографическим линиям грудной клетки человека удается с высокой точностью отследить участки с патологическими изменениями, а также произвести профилактический осмотр.

Вертикальные и горизонтальные топографические линии грудной клетки

К вертикальным топографическим линиям грудной клетки относятся:

К вертикальным топографическим линиям грудной клетки относятся:

- Передняя серединная, которая проходит через середину от яремной вырезки грудной клетки и до нижней грани мечевидного отростка. Также допустимо условное дополнение этой линии на брюшную полость до пахового сращения.

- Грудинная линия проходит по контурам левого или правого краев грудной клетки.

- Срединно-ключичная, которая проходит сквозь середину ключицы. Если по какой-либо причине такой ориентир не может быть использован, отправной точкой служит сосок. При необходимости эту линию можно продолжить на брюшную полость, где она соответствует латеральному краю прямой мышцы и носит название – околопрямомышечная линия.

- Окологрудинная линия – проводится на середине интервала между грудинной линией и среднеключичной.

- Передняя подмышечная – начальная точка – передний край подмышечной впадины. Чтобы правильно обозначить ориентир, нужно отвести руку до уровня горизонтальной плоскости и найти место пересечения контура наружного края большой грудной мышцы с одной из боковых проекций грудной клетки.

- Средняя подмышечная линия условно проводится на середине ширины подмышечной впадины. Отправная точка – вершина впадинки, которая отчетливо видна при отведенной в сторону руке.

- Задняя подмышечная проводится от края подмышечной впадины с заднего края. Ориентир – пересечение переднего края широчайшей мышцы спины с боковой проекцией грудной клетки.

- Лопаточная линия – условно проходит через контур нижнего угла лопатки, при условии, что руки у человека опущены вдоль тела.

- Задняя срединная – проводится по контурам остистых отростков.

- Околопозвоночная линия проходит сквозь середину интервала между лопаточной и задней серединной линиями.

К горизонтальным линиям относятся следующие топографические элементы:

- Ключичная проходит по очертаниям обеих ключиц и ограничивает собой надключичную область.

- Верхняя реберная линия – проводится по контурам передних частей второй пары ребер и ограничивает снизу подключичную область.

- Борозда Гаррисона проходит по нижней границе больших грудных мышц у представителей сильного пола и молочных желез у женщин. Скелетотопически она соединяет тело грудной клетки и мечевидный отросток.

Также в переднебоковой проекции существует перечень значимых рельефных образований, которые часто упоминаются в клинических и анатомических руководствах. К ним относится аксиллярная линия грудной клетки, полулунная Жерди и т.д.

Формы грудной клетки

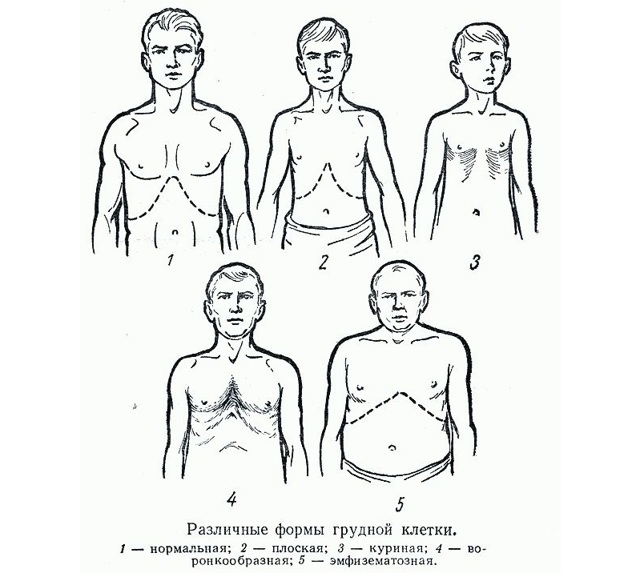

По своей форме грудина человека может быть нормальной или патологической.

По своей форме грудина человека может быть нормальной или патологической.

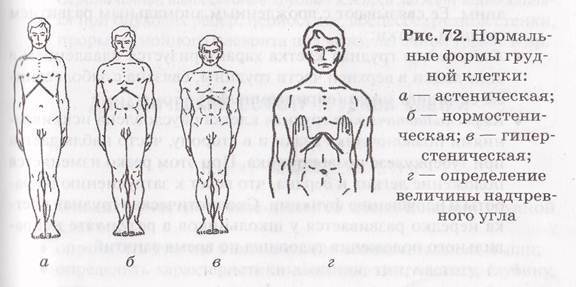

Грудина без отклонений наблюдается у людей с правильным телосложением. Каждая ее половина должна быть симметрична другой, ключицы находятся на одном уровне, надключичные ямки выражены одинаково с обеих сторон. По типам конструкции фигура делится на следующие виды:

- нормостеническая;

- гиперстеническая;

- астеническая.

Первая разновидность свойственна людям с коническим типом телосложения. Является промежуточным звеном между гиперстенической и астеничкой формами. Надчревный угол составляет 90 градусов, а переднезадний размер к боковому колеблется в промежутке между 0,65-0,75.

Первая разновидность свойственна людям с коническим типом телосложения. Является промежуточным звеном между гиперстенической и астеничкой формами. Надчревный угол составляет 90 градусов, а переднезадний размер к боковому колеблется в промежутке между 0,65-0,75.

Гиперстеническая грудина характеризуется тем, что переднезадний размер приближен к боковому, а над- и подключичные выемки сглажены, порой при избыточном весе могут выпирать. Угол соединения рукояти грудной клетки и тела выражен, эпигастральный угол более 90 градусов. В боковых отделах положение ребер приближается к горизонтальному, а межреберные интервалы узкие, лопатки прилегают к грудине.

Астеническая форма характеризуется вытянутой, плоской и узкой формой. Над- и подключичные ямки выражены сильно, угол соединения рукояти с грудиной не выражен. Эпигастральный угол менее 90 градусов. В боковых отделах ребра расположены практически вертикально. Межреберные интервалы широкие.

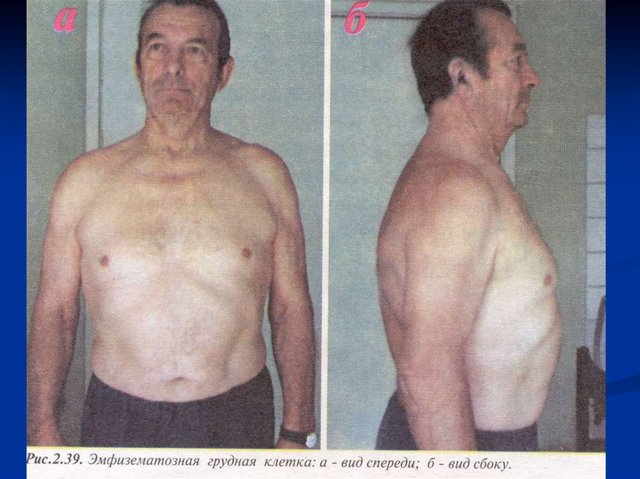

Эмфизематозная форма грудной клетки

Эмфизематозная форма грудной клетки

Патологические формы:

- ладьевидная;

- эмфизематозная (бочкообразная);

- воронкообразная;

- паралитическая;

- рахитическая.

Эмфизематозная (бочкообразная) визуально очень похожа на нормальную грудную клетку гиперстенического типа. Однако интервалы межреберья широкие, а подключичные и надключичные сглажены или выпирают. Из-за увеличения переднезаднего размера грудной индекс составляет более 1,0. Грудина напоминает форму бочки. В большинстве случаев развивается у людей с эмфиземой легких.

Паралитическая форма подобна астенической, которая подверглась небольшим изменениям. В результате переднезадний размер уменьшается, форма плоская. Чаще всего диагностируется у больных туберкулезом, а также у сильно истощенных. Характеризуется сморщиванием и уменьшением в размерах легких. В большинстве случаев половины грудной клетки асимметричны по отношению друг к другу.

Деформации грудины наблюдаются при развитии искривления позвоночника и его туберкулезе, патологии Бехтерева. Искривление в свою очередь тоже делится на несколько видов.

Чтобы убедиться в отсутствии патологий, необходимо обратиться в медицинское учреждение для консультации у травматолога-хирурга. Для выявления отклонений будет назначен перечень лабораторных и инструментальных исследований, на основании результатов которых доктор вынесет свой вердикт и при необходимости назначит лечение.

Топографическая анатомия грудной клетки: строение, функции и значение органов

Грудная клетка – это элемент человеческого туловища, образующийся за счет соединения грудины, ребер, позвоночника, и мышечных тканей. Грудная клетка – полое образование, внутри которого располагаются жизненно важные органы, кровеносные сосуды, нервные окончания. Отдел выполняет имеет специфическое строение и функции, которые описывает топографическая анатомия грудной клетки.

:

Специфика строения

Грудная клетка представляет собой наибольший отдел позвоночника, включающий 12 позвонков. Соответственно, верхний отдел грудины начинается с первого грудного позвонка, от которого отходят два симметрично расположенных позвонка. В отличии от верхнего отдела клетки, нижняя достаточно широкая, что связано с необходимостью обеспечивать место для внутренних органов.

Грудная полость образуется за счет соединения к каждому позвонку двух ребер. Таким образом, всего у человека 12 пар, то есть 24 ребра. Они представляют собой тонкую длинную кость в сочетании с хрящевой тканью, обеспечивающая подвижность грудной клетки во время дыхания. Нижняя граница грудной клетки – 11-ая и 12-ая пара ребер, и образованная ими реберная дуга.

Позвоночник, на котором фиксируются ребра, выполняет поддерживающую функцию. Нижние позвонки больше верхних, что связанно с повышенной нагрузкой, вызванной весом тела. Между собой позвонки соединяются хрящевой тканью, обеспечивающей подвижность всего позвоночника. Кроме этого, функция позвонков заключается в защите спинного мозга от повреждений.

Таким образом, грудная клетка – сложная структура, образуемая позвоночником, ребрами, грудиной.

Грудные мышцы

Подвижность грудного отдела по отношению к другим отделам туловища и конечностям обеспечивается за счет мышечных тканей. Основная функция мышц – поддержка дыхательного процесса, сохранение подвижности рук, защита органов внутри грудной полости.

Выделят следующие виды мышц:

- Большие. Представляю собой плотную мышечную ткань, расположенную на передней поверхности стенки грудной клетки. Функция заключается в обеспечении подвижности плечевого пояса и рук.

- Малые. Треугольные мышечные образования, локализующиеся под большими грудными мышцами. Обеспечивают движение лопаток и их фиксацию в одном положении, когда человек в состоянии покоя.

- Подключичные мышцы. Плоская парная мышечная группа, находящаяся между ключицами и верхними ребрами. Мышцы обеспечивают подвижность ключиц при движении плечами, и отвечают за движение верхней реберной пары.

- Зубчатая. Мышца располагается на боковых поверхностях грудной клетки. За счет этой мышечной группы приводятся в движение лопатки.

- Подреберные. Располагаются в области с 7 по 12 ребро, на их внутренней стороне. Во время выдоха подреберные мышцы помогают легким выводить отработанный кислород из организма.

- Диафрагма. Особенность мышцы – ее подвижность. При этом, диафрагма выполняет функцию барьера, отделяющего грудную клетку от брюшной полости. Также, эта мышца обеспечивает движение грудной клетки во время вдоха воздуха в легкие.

В целом, помимо костных образований, структурными компонентами грудной клетки являются разные типы мышц.

Органы грудной клетки

Дугообразная форма ребер, при фиксации к позвонкам, обеспечивает свободную полость. Внутри нее расположены органы грудной клетки, крупные кровеносные сосуды. За счет ребер и грудины обеспечивается их защита от возможных повреждений.

Органы, расположенные внутри грудной полости:

- Сердце. Жизненно важный орган, обеспечивающий движение крови по сосудам. Представляет собой мышечное полое образование, выполняющее функцию насоса. В сочетании с артериями, венами, и капиллярами образуется большой и малый круг кровообращения. В грудной полости располагается и наиболее крупный сосуд – аорта.

- Легкие. Практически полностью занимают грудную полость. Легкие – парный орган, однако каждое имеет отличительные особенности и функции. Функция легких заключается в снабжении крови кислородом и выведении углекислого газа. Непосредственный процесс обмена происходит в мелких элементах легких – альвеолах.

- Пищевод. Орган пищеварительной системы, обеспечивающий попадание пищевого комка из ротовой полости в желудок. Пищевод состоит преимущественно из мышечных тканей, которые проталкивают пищу в нижние пищеварительные органы. Грудная клетка защищает орган от возможных повреждений, а также способствуют выполнению его функции, активизируя мышечные сокращения.

- Трахея. Орган дыхательной системы, выполняющий воздухоносную функцию. В нижней части соединяется с бронхами. Кроме этого, трахеи выполняют защитную функцию. Расположенные на ее поверхности слизистое вещество очищает кислород от вредных микроорганизмов, инородных предметов, пыли.

- Бронхи. Выполняют функцию воздухоносных путей. Обеспечивают согревание кислорода, увлажнение, и последующее очищение. Бронхи – крупная ветвь, от которой исходят мелкие ветви, образуя бронхиальное дерево.

- Тимус. Также называется вилочковой железой. Данный орган обеспечивает выработку веществ, за счет которых происходит рост организма, протекают иммунные реакции. Тимус является неотъемлемым компонентом иммунной системы, и расположен под грудиной.

- Молочные железы. Расположены на передней поверхности грудной клетки. Орган развит у женщин, выполняет функцию секреции молока в период лактации. Развитие молочные желез происходит в подростковом возрасте. У мужчин орган сохраняется в рудиментарном состоянии.

Внутри грудной клетки располагаются важные органы и сосуды, обеспечивающие работу всего организма.

Типы грудного отдела

В современной медицине выделяется несколько форм клетки, каждый из которого считается физиологической нормой. Существуют и патологические типы грудной клетки. Отличительная особенностью заключается в форме, специфике строения, размерах отдела.

Естественные виды грудной клетки:

- Нормостенический тип. Грудной отдел имеет конусообразную форму. Промежутки между ребрами, лопатки, ямки над ключицами практически не заметны. Отмечается укрепленный плечевой пояс, что связано с хорошим развитием мышечных групп. Описанный тип характерен в наибольшей мере для людей со средним ростом.

- Гиперстенический тип. В значительной степени характерен для людей низкого роста. Особенность заключается в том, что размеры грудной клетки почти одинаковы в поперечном и переднезаднем размере, ввиду чего грудной отдел имеет цилиндрическую форму. Характерным является горизонтальное положение ребер, присутствие нечетких межреберных промежутков, ямок под ключицами. Мышечные группы, как правило, развиты хорошо, однако описанная форма грудного отдела может в некоторой степени ограничивая телодвижения.

- Астенический тип. Такой вид считается нормой, но характеризуется значительным удлинением грудной клетки и полувертикальным расположением ребер. Хорошо заметны межреберные промежутки, ямки над и под ключицами. Астенический вариант грудной клетки часто встречается у высоких людей худощавого телосложения.

Выделяют 3 типа нормального строения грудной клетки, отличающиеся между собой формами, размерами, углом расположения ребер и другими особенностями.

Деформации

Грудная клетка подвижна, а потому длительное изменение положения тела, влияние вредных факторов, дыхательные нарушения и заболевания провоцируют деформирование костей, образующих полость. Изменение формы – длительный процесс, а потому в большинстве случаев больной успевает предотвратить изменения. Однако в некоторых случаях развиваются патологические типы грудной клетки.

В их число входят следующие:

- Паралитическая деформация. Развитие патологии происходит по причине заболеваний легких и плевральных тканей. Вследствие уменьшения объема тканей легких, грудь становится впалой, межпозвоночные промежутки и контуры костей четко выражены. Паралитический тип напоминает астенический вариант грудной клетки, однако относится к патологии, так отмечается асимметрия торса.

- Эмфизематозный тип. Деформация грудной клетки возникает по причине эмфиземы легких. Вследствие повышение воздушности легких оказывается давление на грудные стенки, провоцируя со временем изменение их формы. У больных появляется выраженная окружность грудного отдела, за счет чего он становится визуально шире и объемнее нижних отделов туловища.

- Кифосколиотическая деформация. Провоцируется патологическими изменениями позвоночника, в частности его искривлением. Также, грудная клетка деформируется на фоне позвоночного туберкулеза. Из-за деформации нарушается работа органов дыхания и сердца.

- Куриная грудь. Также называется рахитическим типом грудной клетки. У больного отмечается острый угол между костью грудины и ребрами. При этом, они выпирают вперед, за счет чего создается эффект птичьего киля. Описанный вид деформации груди встречается у людей, в детстве столкнувшихся с заболеванием рахит.

- Воронкообразная деформация. При такой патологии мечевидный отросток, расположенный в нижней части грудинной кости, вдавливается внутрь. Деформация, как правило, имеет врожденный характер. Возможно хирургическое лечение.

- Ладьевидная деформация. Патологическая форма характеризуется появлением углублений. Часто возникает на фоне заболеваний спинного мозга. Внутри грудной клетки образуется углубление, форма которого напоминает лодку. В остальном, патология протекает без каких-либо выраженных симптомов.

Существует несколько типов патологического строения грудной клетки, провоцируемого различными заболеваниями.

Травмы

Повреждения структурный компонентов грудного отдела – распространенное явление. При падениях или ударах ребра и ключицы защищают органы клетки. Закрытые травмы грудного отдела – это повреждения, при которых отсутствуют проникающие поражения тканей.

В их число входят следующие:

- Ушиб. При такой травме повреждаются мягкие ткани области груди. Патология сопровождается болевым синдромом, усиливающимся во время глубокого вдоха. Распространенный симптом ушиба – гематома в области повреждения.

- Травматическая асфиксия. Происходит вследствие сдавливания грудной клетки между двумя поверхностями. При сильном передавливании возможен перелом ребер. При сдавливании грудной клетки отмечаются мелкие кровоизлияния на кожных покровах лица и головы, слизистых оболочек. Отмечается посинение тканей верхней половины тела.

- Переломы ребер. Возникает при прямых травмах вследствие существенного сдавливания клетки. Перелом бывает частичный или полным, сопровождающимся смещением ребра или костного отломка. Часто травмы приводят к перелому нескольких ребер одновременно, что повышает потенциальный риск повреждения легкого. В данном случае болезнь сопровождается сильной болью, тахикардией, кашлем.

- Вывих ключицы. Основная причина травмы – падение на плечо. Повреждение вызывает может вызвать разрыв связок, что приводит к нарушению двигательной функции конечности. На фоне вывиха возникает болевой синдром, усиливающийся при движении плечом или рукой, образованием гематом. В целях терапии вывихнутую ключицу вправляют в нормальное положение, после чего носят гипсовую повязку.

- Перелом ключицы. Травма часто происходит при падении на вытянутые руки или локоть, или же из-за сильного удара непосредственно в область ключиц. Переломы могут быть поперечными или косыми, и сопровождаться дроблением кости с образованием мелких отломков. Опасность травмы связана с возможностью повредить важные кровеносные сосуды и нервы, активизирующий грудные мышцы. Возможно повреждение кожного покрова или плевральные ткани верхнего отдела легкого.

Выделяют несколько типов травм грудной клетки, при которых возможно повреждение ребер, ключиц, а при сильных повреждениях – легких и других органов.

Проникающие поражения

Травматизация грудной клетки может сопровождаться проникающими повреждениями, при которых затрагивается плевра, или же нарушаться целостного самого легкого. Такое поражение вызывается разными видами воздействия, в том числе ранения острыми предметами, огнестрельные поражения.

Последствие проникающей травмы грудной клетки – пневмоторакс. Под этим определением понимается процесс сжатия легкого под действием проникающего в плевральную полость воздуха. Степень уменьшения напрямую зависит от количество проникающего в плевру кислорода. Состояние ухудшается за счет обычного дыхательного процесса, провоцирующего увеличения количества воздуха, попадающего в полость.

Виды пневмоторакса:

- Открытый. При повреждении тканей сохраняется раневой канал, из-за чего воздух, который попадает в плевральную полость, взаимодействует с внешней средой. Патология сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями и общим состоянием пациента. Сопровождается сильным нервным возбуждением, гипоксией, снижением артериального давления.

- Закрытый. После проникающего ранения связь проникающего кислорода и окружающей атмосферы прекращается. Это связано с перекрытием раневого канала. Количество кислорода в плевральной полости не увеличивается, а потому, как правило, сжатие легкого не значительное. Недуг сопровождается бледностью кожи, низким давлением, ощущением нехватки кислорода, болями.

- Клапанный. Считается наиболее опасной формой пневмоторакса, при которой количество воздуха в плевральных полостях постоянно растет, и кислород не покидает организм из-за образованного ранением клапана. Описанная патология сопровождается резкими болями в грудной клетке, побледнением кожи, тяжелым общим состоянием. Требует максимально быстрого оказания помощи, которая заключается в хирургическом устранении клапана и нормализации размера легкого.

Еще одной патологией, которая может возникать при открытый поражениях грудной клетки – гемоторакс. При таком нарушении в плевральную полость попадает кровь из поврежденных сосудов. Возможно проникновение инфекции, провоцирующей гнойный плеврит.

- Проникающее поражение грудной клетки – опасное патологическое состояние, провоцируемое тяжелыми травмами.

- Во время просмотра видео вы узнаете о деформации грудной клетки.

Грудная клетка – отдел человеческого организма, объединяющий важные для функционирования человека органы, сосуды, нервные узлы. Травматическое воздействие на грудную клетку и хронические заболевания становятся причиной нарушения целостности внутренних органов и явления деформации.

Грудная клетка. Органы полости грудной клетки

Различают грудную клетку, thorax, и расположенную в ней полость грудной клетки, cavum thoracis. В образовании грудной клетки принимают участие грудной отдел позвоночного столба, 12 пар ребер, грудина, мышцы грудной клетки и смежных областей.

Грудная клетка имеет форму усеченного конуса, в котором поперечный размер преобладает над переднезадним. До уровня VII ребер грудная клетка расширяется, а затем снова постепенно суживается. Форма грудной клетки варьирует и зависит от возраста, конституциональных и индивидуальных особенностей.

Верхнее отверстие грудной клетки, apertura thoracis superior, через которое проходят трахея, пищевод, кровеносные сосуды и нервные стволы, ограничено спереди яремной вырезкой грудины, сзади — телом I грудного позвонка, с боков-внутренними краями первых ребер. Плоскость сечения верхнего отверстия грудной клетки по отношению к горизонтальной плоскости располагается наклонно сзади наперед, сверху вниз.

Нижнее отверстие грудной клетки, apertura thoracis inferior, образовано спереди мечевидным отростком грудины и реберными дугами, сзади — телом XII грудного позвонка и нижними краями XII ребер, с боков — передними отделами X-XI ребер. Нижнее отверстие грудной клетки по размерам значительно превышает верхнее и затянуто диафрагмой, разделяющей грудную и брюшную полости.

Ребра образуют И пар межреберных пространств, spatia intercosta-Иа, ширина которых неодинакова: в передних отделах они шире, чем в задних.

Наибольшая ширина бывает в III, затем II и I межреберных пространствах, однако это непостоянное явление. Ширина и направление межреберных пространств значительно варьируют.

Межреберные пространства выполнены наружными и внутренними межреберными перепонками и мышцами.

Полость грудной клетки содержит ряд органов. Основную ее часть (около 4/6 объема) занимают легкие, осуществляющие функцию внешнего дыхания. Артерии и вены легких образуют малый (легочный) круг кровообращения.

Дыхательные пути: полость носа, носовая часть глотки, гортань, шейный отдел трахеи расположены за пределами полости грудной клетки. Благодаря упругости своих стенок, состоящих из костной, хрящевой тканей и соединительнотканных перепонок, дыхательные пути обеспечивают постоянное поступление воздуха в легкие и его обратное прохождение.

Кроме легких, в полости грудной клетки размещены органы средостения: сердце и крупные сосуды, пищевод, лимфатические узлы и их сосуды, нервные стволы и сплетения, вилочковая железа. Все эти анатомические образования окружены клетчаткой и отграничены от легких средостенной плеврой (рис. 183).

Органы полости грудной клетки при рентгенологическом исследовании находятся в условиях естественного контрастирования. Это объясняется

тем, что органы и ткани грудной клетки и ее полости обладают неодинаковой плотностью, в различной степени поглощают рентгеновы лучи и образуют тени разной интенсивности. В результате суммарного изображения в одной плоскости они проекционно перекрывают друг друга.

Поэтому рентгеновское изображение органов полости грудной клетки является сложным комплексом мягких тканей, скелета грудной клетки, легких, сердца и крупных сосудов.

Легкие, обладая наименьшей плотностью по сравнению с окружающими их органами и тканями, образуют светлый фон, на котором видны более интенсивные тени ребер и частично мягких тканей грудной клетки, ключиц, иногда лопаток; поэтому собственно легочная ткань видна только лишь в светлых ромбовидных промежутках между ребрами.

Сверху и снаружи легкие отграничены тенью ребер, снизу — диафрагмой. Медиально легкие отделены друг от друга интенсивной срединной тбнью, образованной преимущественно сердцем и крупными сосудами, в меньшей степени — грудными позвонками и грудиной.

Для правильной трактовки рентгеновского изображения отдельных органов полости грудной клетки необходимо принимать во внимание их скиалогические особенности, в том числе и ослабляющий эффект воздухоносных путей и воздухосодержащих элементов легочной ткани. Наряду с этим рентгеновское изображение отдельных органов полости грудной клетки в значительной мере зависит от возрастных, половых, конституциональных и индивидуальных особенностей.

Правильная интерпретация рентгенологических данных, получаемых при различных методиках исследования органов полости грудной клетки, возможна лишь при безупречном знании рентгеноанатомии.

Рис. 183. Рисунок препарата органов полости грудной клетки. Расположение легких, сердца и крупных сосудов (по Р. Д. Синельникову).

і — грудная стенка; 2- реберная плевра; 3 — легкие; 4 — диафрагма; 5 — реберно-диафрагмальное углубление; 6 — перикард; 7 — правый желудочек; 8 — артериальный конус правого желудочка; 9 — легочный ствол; 10 — ушко правого предсердия; 11- ушко левого предсердия; 12 — левый желудочек; 13 — восходящая аорта; 14 — дуга аорты; 15 — плечеголовной ствол; 16 — общая сонная артерия; 17 — правая подключичная артерия; 18 — левая подключичная артерия; 19 — верхняя полая вена; 20 — трахея, 21 — щитовидная железа, 22- щитовидный хрящ.

Грудная клетка Методики рентгенологического исследования

В настоящее время для исследования органов полости грудной клетки применяются различные методики. Мы рассмотрим лишь основные и наиболее часто используемые методики, способствующие изучению рентгеноанатомии органов полости грудной клетки.

Наиболее простыми и доступными методиками являются рентгеноскопия (просвечивание) и рентгенография, с которых начинается обследование.

Рентгеноскопия основана на анализе рентгеновского изображения, получаемого на флюоресцирующем экране. Рентгеноскопия производится обычно в вертикальном, реже, из-за тяжести состояния больных, в горизонтальном положении, а также на латероскопе в положении больного на спине или на боку.

Рентгеноскопия полости грудной клетки должна быть многопозиционной и многопроекционной, что позволяет получить пространственное представление об исследуемых органах.

Методика рентгеноскопии позволяет выявить морфологические и функциональные изменения, уточнить локализацию патологических изменений (грудная стенка, легкие, сердце, сосуды, пищевод), смещаемость легких и сердца придыхании, амплитуду дыхательных смещений ребер и диафрагмы, изменение формы, положения и размеров патологических теней при дыхании, сократительную функцию миокарда, пульсацию аорты и корней легких.

Разрешающие возможности методики рентгеноскопии значительно возрастают при использовании электронно-оптического усиления рентгеновского изображения, получаемого на просвечивающем экране или на экране телевизора. При этом наблюдается более высокая контрастность изображения и большая различимость деталей.

Рентгенография заключается в получении рентгеновского изображения на фоточувствительной пленке. Рентгенография имеет большую разрешающую способность, чем рентгеноскопия, а рентгенограмма является объективным документом.

Рентгенограммы органов полости грудной клетки могут быть обзорными, то есть отображающими всю исследуемую область, и прицельными, уточняющими какую-то часть изучаемого органа.

Обзорные снимки производят в прямой (передней или задней), косых (с поворотом туловища больного вправо или влево под углом 45°-60°), боковой (правой или левой) проекциях. Правильную боковую проекцию, при строго боковом изображении грудины, получают дополнительным поворотом обследуемого к трубке под углом 8-14° в зависимости от формы грудной клетки.

Обязательным условием при исследовании легких является проведение рентгенографии в двух взаимно перпендикулярных проекциях (обычно в передней и боковой).

Обзорные рентгенограммы целесообразно производить с короткой выдержкой (не более 0,2 секунды) при фокусном расстоянии 1,5-2,0 м — телерентгенограммы, на которых почти отсутствует проекционное увеличение.

Прицельные снимки выполняют в атипичных проекциях, наиболее оптимальных для выявления определенного анатомического образования или патологического процесса.

Одним из видов прицельных рентгенограмм являются серийные рентгенограммы легких, выполненные последовательно на одной пленке в фазе вдоха, выдоха и в фазе дыхательной паузы. На снимке регистрируют неодинаковую степень прозрачности легочной ткани при различных фазах дыхания, дыхательные смещения ребер и диафрагмы, что позволяет косвенно судить об объеме легочной вентиляции.

Исследование сердца производится в передней, правой и левой передних косых и левой боковой проекциях.

При выполнении правой передней косой проекции исследуемого устанавливают правым плечом к экрану или кассете таким образом, чтобы его фронтальная плоскость с плоскостью кассеты составляла угол 45-50°. Для выполнения левой передней косой проекции осуществляют поворот левым плечом к экрану под углом 50-60°.

Рентгенологическое исследование в указанны^ проекциях способствует последовательному выведению в краеобразующее положение отдельных полостей сердца и крупных сосудов (аорты, верхней полой вены, легочного ствола).

Рентгенография уточняет анатомические особенности органов полости грудной клетки, определяет ряд морфологических признаков патологических образований, их локализацию, протяженность, структуру и контуры, отношение к корню легкого, средостению и грудной стенке.

Рентгеноскопию и рентгенографию целесообразно производить при одновременном контрастировании пищевода.

Это благоприятствует уточнению соотношений пищевода и органов средостения с учетом возрастных и конституциональных особенностей, способствует выявлению увеличенных лимфатических узлов и опухолевидных образований в средостении, определению положения и размеров сердца, в частности левого предсердия и аорты.

При исследовании органов полости грудной клетки наиболее часто применяют следующие дополнительные методики.

Томография (послойное исследование) позволяет получить изолированное изображение продольного или поперечного слоев исследуемого органа без суперпозиции смежных образований.

Поскольку при изложении вопросов рентгеноанатомии органов полости грудной клетки приводятся данные послойного исследования, считаем целесообразным более подробно остановиться на данной методике исследования.

Томографию применяют для исследования гортани, легких, средостения с целью уточнения анатомических соотношений изучаемых органов, отдельных элементов корней легких, проекционно наслаивающихся друг на друга; для изучения сосудистого рисунка, определения локализации, глубины залегания, распространенности, структуры и контуров патологических образований, а также отношения их к окружающим органам и тканям.

Томограммы производят в прямой и боковой проекциях, чаще при горизонтальном положении исследуемого.

Оптимальное изображение гортани в прямой проекции соответствует глубине слоя от передней поверхности шеи на 1,5-3 см у женщин, 2-4 см у мужчин; в боковой проекции — на 1-2 см кверху и книзу от срединной сагиттальной плоскости.

При исследовании легких для выпрямления физиологического кифоза в грудном отделе позвоночного столба и выравнивания наклонного положения трахеи по отношению к фронтальной плоскости исследуемый приподнимает руки вверх и сгибает их в локтевых суставах. Для получения отчетливого изображения в одной плоскости обоих главных и нижних долевых бронхов рекомендуют левую половину грудной клетки приподнять небольшим валиком на 8-10°.

Глубина залегания трахеи и главных бронхов, так называемого тра-хео-бронхиального слоя, определяется следующим образом. В положении больного на спине при вдохе измеряют переднезадний размер грудной клетки (Н) на уровне сочленения рукоятки с телом грудины. Полученную величину делят на 2, что соответствует уровню расположения трахеи и глав ных бронхов.

Направление луча — на уровень раздвоения трахеи, который у взрослых соответствует VI-VII грудному позвонку. У детей до 3 лет раздвоение трахеи находится на уровне III — IV грудного позвонка, 5-8 лет — IV-V, у детей старше 10 лет — V-VI позвонка. Первый снимок производят на глубине, соответствующей половине измеренного переднезаднего размера грудной клетки.

Учитывая объемность трахеи и возможные анатомические варианты ее положения, выполняют еще два снимка — на один сантиметр кпереди и кзади от первого. Глубина расположения трахео-бронхиального слоя выражается формулой ± 1.

На этих же снимках, кроме трахеи, главных и долевых бронхов, отчетливо видны сосуды корней легких, а нередко и некоторые сегментарные бронхи.

Томографию корней в боковой проекции выполняют раздельно для правого и левого легкого. На снимке в передней проекции измеряют расстояние от линии остистых отростков до нижнего долевого бронха. Затем производят измерение расстояния от деки стола до линии остистых отростков при положении больного на соответствующем боку.

Из этой величины вычитается первая и на данной глубине делают первый снимок. Затем с шагом томографирования 0,5-1 см производят еще два-три снимка. Оптимальное изображение корня правого легкого определяется на 3-5 см, левого — на 4-6 см кнаружи от линии остистых отростков.

На двух-трех послойных снимках определяют дифференцированное изображение корней.

Средостение, в том числе сердце и сосуды, отчетливо определяется на томограммах, произведенных в срединной сагиттальной плоскости и в стороны от нее на 1-5 см, а также во фронтальной плоскости и кпереди и кзади на 1-2 см от трахео-бронхиального слоя. Послойное исследование средостения целесообразно сочетать с пневмомедиастинографией.

Бронхография — исследование трахеи и бронхов с предварительным заполнением их масляными или водными контрастными веществами (йодо-линол, желиодон и др.). Ее выполняют для уточнения состояния трахеобронхиального дерева, выявления морфологических и функциональных изменений бронхов, отчетливо определяемых при использовании электронно-оптического усилителя и рентгенокинематографии.

Ангиокардиография, ангиопульмонография, ангиография — контрастное исследование сердца и сосудов большого и малого круга кровообращения путем внутривенного, внутриартериального или внутрисер-дечного введения контрастных растворов.

Последовательное контрастирование сосудов и полостей сердца позволяет получить теневое изображение полостей сердца и крупных сосудов на серии рентгенограмм, выполненных друг за другом через короткий промежуток времени (5-10 снимков за 8-15 секунд).

Такое количество снимков дает возможность изучить размеры и форму отдельных полостей сердца, наличие патологических сообщений между ними, функцию клапанного аппарата сердца при различных фазах сердечного цикла, изучить форму, положение, калибр верхней полой вены, аорты и отходящих от нее ветвей, легочной артерии и легочных вен, бронхиальных артерий, получить более полное представление о кровотоке в малом круге кровообращения.

Пневмомедиастинография — введение кислорода в клетчатку средостения.

Методика обеспечивает раздельное изображение ряда органов и тканей, способствует уточнению исходной локализации патологического процесса, его протяженности, отношения к окружающим тканям и органам средостения.

Применяется с целью дифференциальной диагностики опухолей и кист средостения, а также для решения вопроса об операбельности злокачественных опухолей.

Диагностический пневмоперитонеум — введение кислорода или воздуха в брюшную полость. Применяется для изучения формы и положения диафрагмы, ее толщины, позволяет определить исходную локализацию патологических процессов, локализующихся на границе грудной и брюшной полости (над или под диафрагмой).

Диагностический пневмоторакс — введение воздуха или кислорода в полость плевры — применяется для определения исходной локализации патологических теней (грудная стенка, легкие, средостение, диафрагма).

Рентгенокимография — метод графического изображения сокращений сердца, пульсации сосудов, дыхательных смещений диафрагмы, ребер и средостения. Наиболее широко она применяется для уточнения топографии краеобразующих дуг сердечно-сосудистой тени, изучения сократительной и проводниковой функции миокарда, пульсации корней легких, дыхательных смещений ребер и диафрагмы.

Рентгенофазокардиография способствует получению изображения сердца в определенную фазу сердечного цикла (систола, диастола).

При этом на рентгенограмме получают одно изображение в заранее выбранную фазу сокращения или два изображения краеобразующего контура сердца и сосудов на одной пленке в фазе систолы и диастолы (диплограмма).

На диплограмме регистрируют амплитуду сокращений сердца и крупных сосудов.

Рентгенокинематография — киносъемка рентгеновского изображения с просвечивающего экрана. Методика позволяет регистрировать, повторно воспроизводить и изучать вращательные, колебательные, пуль-саторные движения камер сердца и крупных сосудов, изменения ширины просвета гортани, трахеи, бронхов при дыхании.

Электрокимография — методика регистрации пульсаторных движений наружного контура сердца и сосудов с записью в виде кривой на бумажной ленте. Электрокимография способствует более детальному уточнению легочной вентиляции и кровотока, изучению сократительной функции желудочков, предсердий, аорты и ее разветвлений.

Каждая из указанных методик исследования органов полости грудной клетки благоприятствует изучению лишь определенных вопросов, в связи с чем нередко возникает потребность их сочетанного применения.

Данные комплексного рентгенологического исследования легких, сердца и крупных сосудов, позволяют получить довольно полное прижизненное представление об анатомии, топографии и функции исследуемых органов, распознать более редкие варианты и аномалии развития, выявить патологические процессы, провести дифференциальную диагностику многообразных патологических процессов легких, сердца и сосудов, средостения, диафрагмы.

Топографическая анатомия груди

Добрый день! Сегодня мы будем рассматривать топографическую анатомию груди. Мы уже знакомы с топографической анатомией головы и шеи. Кстати, именно в статье про голову я рассказывал о том, что такое топографическая анатомия, чем она отличается от нормальной анатомии и для чего она нужна. Я крайне рекомендую сначала прочитать ту статью, а потом приступать к последующим.

Необходимо понимать, что мои статьи не подходят для полноценной подготовки. Я не являюсь преподавателем и не имею учёной степени. Я — студент-старшекурсник, который любит фундаментальные медицинские науки. Я надеюсь, что мои статьи помогут вам начать разбираться в топографической анатомии, но пожалуйста, не используйте их как единственный источник знаний.

Базовые сведения о груди

Грудь (thorax) — часть туловища, расположенная между шеей и животом. Грудь имеет передний, боковой и задний отделы. Задний отдел груди — это спина.

Грудь включает в себя грудную клетку (compages thoracis) и грудную полость (cavitas thoracis). Грудная клетка — это костная основа груди, состоящая из 12 пар рёбер, которые спереди прикрепляются к грудине, а сзади — к позвонкам грудного отдела позвоночника. Костная основа груди укрепляется многочисленными мышцами, которые участвуют в акте дыхания.

Грудная полость — это пространство, которое находится внутри грудной клетки. В грудной полости находятся лёгкие и средостение (mediastinum). Средостение — это комплекс органов, крупных сосудов и нервов, которые располагаются между лёгкими. Средостение делят на переднее и заднее. Условная линия, разделяющее переднее и заднее средостение, проходит через корень лёгкого.

К переднему средостению относят:

- Сердце;

- Тимус;

- Верхняя полая вена;

- Восходящая аорта;

- Лёгочные артерии и вены;

- Трахея

К заднему средостению относят:

- Пищевод;

- Грудной (лимфатический) проток;

- Грудная часть симпатического ствола;

- Грудная аорта;

- Блуждающие нервы (частично).

Как видите, грудная полость содержит важнейшие органы, магистральные сосуды и нервные стволы. Для того, чтобы лучше понимать, где это всё находится, необходимо знать главные ориентиры груди. Давайте их рассмотрим.

Границы груди

Чтобы провести верхнюю границу груди, следует начать от ярёмной вырезки грудины (зелёный цвет), затем продвинуться латерально по ключицам (голубой цвет) и далее к акромиально-ключичным суставам (красный цвет).

От акромиально-ключичных суставов (красный цвет) следует пройти в сторону спины к остистому отростку 7-го шейного позвонка (зелёный цвет). Получившаяся условная линия (голубой цвет) замкнёт верхнюю границу груди.

Нижняя граница груди проецируется на линию, которая идёт от мечевидного отростка грудины по рёберной дуге к остистому отростку 12-го грудного позвонка.

Топографические линии груди

Будьте особенно внимательны с этими линиями. Их необходимо запомнить потому что именно на них проецируются границы жизненно важных органов грудной полости.

Линии передней части груди

Передняя серединная линия (linea mediana anterior) — это линия, которая проходит через середину грудины. Это самая медиальная линия передней части человеческого тела. Также это единственная непарная топографическая линия на передней стороне груди.

Грудинная линия (linea sternalis). Это парные линии, которые проходят по латеральным краям грудины.

Среднеключичная линия (linea medioclavicularis). Она проходит от середины ключицы. Более простой ориентир — середина соска. У женщин, как правило, среднеключичная линия проходит точно через середину соска, у мужчин с развитой мышечной массой сосок может оказаться латеральнее чем среднеключичиная линия.

Кстати говоря, в нашем случае именно так и происходит.

Окологрудинная линия (linea parasternalis). Эта линия проходит на середине расстояния между грудинной и среднеключичной линиями.

Линии боковой части груди

Передняя подмышечная линия (linea axillaris anterior). Она начинается от переднего края подмышечной ямки и продолжается вертикально вниз.

Средняя подмышечная линия (linea axillaris media). Проводится от самой глубокой точки подмышечной ямки вертикально вниз.

Задняя подмышечная линия (linea axillaris posterior). Эта линия проводится вниз от задней стенки подмышечной ямки.

Линии задней части груди (спины)

Задняя срединная линия (linea mediana posterior). Это непарная линия, она является самой медиальной линией тела сзади. Задняя срединная линия проводится по остистым отросткам позвонков.

Позвоночная линия (linea vertebralis). Эти линии проходят через поперечные отростки остистых позвонков.

Лопаточная линия (linea scapularis). Эта линия проходит через нижний угол лопатки и делит его на два равных угла.

Околопозвоночная линия (linea paravertebralis). Эта линия проходит ровно посередине расстояния между лопаточной и позвоночной линиями.

Комментарий к разделу: на самом деле, учить эти линии очень просто. Вы можете легко заметить аналогию расположения линий на передней и задней частях груди. Спереди проходит одна непарная линия через центр грудины — сзади точно такая же проходит через позвоночный столб.

Затем две линии проходят спереди по краям грудины — и сзади им совершенно аналогичны позвоночные линии. Среднеключичные линии очень похожи на лопаточные линии.

Начинать учить следует в направлении от центра к периферии. И, пожалуйста, не путайте — грудинные линии проходят не через центр грудины, а по её краям. Также и позвоночные линии проходят не через центр позвоночного столба, а по его краям. У меня всегда была в голове эта путаница.

Области груди

Предгрудинная область

Область совпадает с внешними краями грудины. Непарная.

Грудная область (regio pectoralis)

Границы:

- Верхняя — верхний край ключицы;

- Нижняя — 6 ребро (у атлетически сложенных людей совпадает с контуром большой грудной мышцы);

- Медиальная — край грудины;

- Латерально — дельтовидно-грудная борозда.

В пределах грудной области располагается область молочной железы, которая ограничена сверху 3-м ребром, снизу — 6-м ребром, медиально — грудинной линией (по Синельникову) / передней срединной линией (по Золотко) , латерально — срединной подмышечной линией. На рисунке вы можете увидеть границы области молочной железы так, как они указаны в атласе Р.Д.Синельникова.

Подгрудная область (regio inframammaria)

Границы:

- Верхняя — 6 ребро (у атлетически сложенных людей совпадает с контуром большой грудной мышцы);

- Нижняя — рёберная дуга;

- Медиальная — край грудины;

- Латеральная — средняя подмышечная линия.

Лопаточная область (regio scapularis)

Границы:

- Верхняя — совпадает с верхней границей груди (см.выше);

- Нижняя — горизонтальная линия, проведённая через нижний угол лопатки;

- Медиальная — линия, которая проводится через медиальный край лопатки;

- Латеральная — задний край дельтовидной мышцы и средняя подмышечная линия.

Подлопаточная область (regio infrascapularis)

Границы:

- Верхняя — линия, проведённая через нижний угол лопатки;

- Нижняя — 12 ребро;

- Медиальная — околопозвоночная линия;

- Латеральная — средняя подмышечная линия.

Позвоночная область (regio vertebralis)

Границы:

- Верхняя — совпадает с верхней границей груди (см.выше);

- Нижняя — горизонтальная линия, которая проведена через остистый отросток 12 грудного позвонка;

- Латеральная — околопозвоночные линии.

Комментарий к разделу: здесь вы также можете заметить сходство передней и задней частей. И спереди и сзади мы имеем две крупных области сверху — спереди это грудные области, а сзади — лопаточные. Далее под этими крупными областями и сзади и спереди находятся примерно одинаковые небольшие области.

Усиливает сходство наличие предгрудинной области спереди и соответствующая ей позвоночная область сзади.

Треугольники груди

В грудной области выделяют три треугольника. Эти треугольники, в отличии от треугольников шеи, не видны на живом человеке. Вы можете их увидеть только на анатомических препаратах.

Ключично-грудной треугольник (trigonum clavipectorale)

Этот треугольник сформирован ключицей и верхним краем малой грудной мышцы. Дно этого треугольника образует клювовидно-грудная фасция. На этой прекрасной иллюстрации малая грудная мышца прокрашена ярко-зелёным цветом. Не забывайте, что малая грудная мышца находится под большой грудной мышцей.

Не стоит ориентироваться на расположение сосудов на этом рисунке. Оно не совсем точное, я подобрал эту картинку только потому что здесь наглядно показана малая грудная мышца.

Грудной треугольник (trigonum pectorale)

Грудной треугольник совпадает с краями малой грудной мышцы.

Подгрудной треугольник (trigonum subpectorale)

Этот треугольник сформирован нижними краями большой и малой грудных мышц. Не забывайте, что малая грудная мышца полностью закрыта большой грудной мышцей.

Более подробно топографию важнейших органов грудной полости мы рассмотрим с вами в отдельных статьях. Перед тем, как подробно рассматривать топографию крупных сосудов, лёгких или сердца, необходимо очень хорошо запомнить и понять области, линии и треугольники из этого урока.

Лексический минимум:

-

- Thorax;

- Сompages thoracis;

- Сavitas thoracis;

- Mediastinum;

- Linea mediana anterior;

- Linea sternalis;

- Linea medioclavicularis;

- Linea parasternalis;

- Linea axillaris anterior

- Linea axillaris media

- Linea axillaris posterior

- Linea mediana posterior

- Linea vertebralis

- Linea scapularis

- Linea paravertebralis

- Regio pectoralis

- Regio inframammaria

- Regio scapularis

- Regio infrascapularis

- Regio vertebralis

- Trigonum clavipectorale

- Trigonum pectorale

- Trigonum subpectorale

Топография грудной клетки. Границы грудной клетки

Стенки

груди, раriеtes

thoracis,

и грудная полость, cavum

thoracis,

составляют вместе грудь, thorax.

Верхняя граница груди проходит по

верхним краям рукоятки грудины и ключиц,

а сзади — по горизонтальной линии,

проведенной через остистый отросток

VII шейного позвонка.

Нижняя граница

проходит от мечевидного отростка грудины

косо вниз по реберным дугам и сзади по

ХII ребру и остистому отростку ХII грудного

позвонка. Мышечно-фасциальный слой

грудной клетки представлен сзади

широчайшей мышцей спины, сбоку –

передними зубчатыми мышцами, спереди

– большой и малой грудными мышцами.

В

толще собственно грудной клетки

располагаются межреберные мышцы:

наружные и внутренние, пространство

между которыми заполнено клетчаткой с

межреберными артериями, венами и нервами.

Верхнее

отверстие груди, apertura

thoracis

superior,

ограничено задней поверхностью рукоятки

грудины, внутренними краями первых

ребер и передней поверхностью первого

грудного позвонка. Нижнее отверстие

груди, aperture

thoracis

inferior,

ограничено задней поверхностью

мечевидного отростка грудины, нижним

краем реберной дуги, передней поверхностью

десятого грудного позвонка.

Выделяют

предгрудинную, грудную, подгрудную,

лопаточную, подлопаточную, позвоночную

области.

Проекции органов грудной полости

Проекция

плевры.

Нижние границы плевры

проходят по среднеключичной линии по

VII ребру, по передней подмышечной – по

VIII

ребру, по средней подмышечной линии —

по X ребру, по лопаточной линии — по XI

ребру, по околопозвоночной — до XII грудного

позвонка. Задние границы соответствуют

реберно-позвоночным суставам. Купол

плевры выступает над ключицей и

соответствует сзади уровню остистого

отростка VII шейного позвонка, а спереди

проецируется на 2-3см выше ключицы.

Проекция

легких. Передняя

граница левого легкого, из-за сердечной

вырезки, начиная от хряща IV ребра,

отклоняется к левой среднеключичной

линии.

Нижние границы легких соответствуют

справа по грудинной, слева по окологрудинной

линиям хрящу VI ребра, по среднеключичной

линии — верхнему краю VII ребра, по передней

подмышечной линии — нижнему краю VII

ребра, по средней подмышечной линии

-VIII ребру, по лопаточной линии — X ребру,

по околопозвоночной линии — XI ребру. При

вдохе граница легкого опускается.

Верхушка легких определяется на 3-4см

выше ключицы.

Тимус

расположен

в верхнем межплевральном пространстве,

сверху граничится яремной вырезкой

грудины, выше уровня II

ребра, с боков границами пристеночной

плевры.

Проекция

сердца. Верхняя

граница сердца соответствует горизонтали,

проведенной на уровне прикрепления к

грудине хрящей III

ребер.

Правая граница – линия, соединяющая

верхний край правого II

ребра с верхним краем III

ребра на 1см правее грудины, далее

продолжается в виде дуги от III

до V

ребра, выпуклостью обращенной вправо,

отступив на 1,5см от правого края грудины.

Нижняя граница идет от места прикрепления

V

ребра справа через основание мечевидного

отростка к пятому межреберью слева, не

доходя до среднеключичной линии на

1,5см.

Левая граница – линия, соединяющая

нижний край левого I

ребра и верхний край II

ребра в месте прикрепления их к грудине,

на уровне II

межреберья на 2,5см левее края грудины,

далее вверх до точки, расположенной на

1,5-2см кнутри от среднеключичной линии.

Верхушка сердца проецируется слева в

V

межреберье ниже места соединения хряща

V

ребра. Граница между предсердиями и

желудочками идет между прикреплениями

к грудине хрящей III

левого и VI

правого ребра.

Проекция

грудной аорты. Восходящая

аорта начинается из левого желудочка

сердца на уровне III

межреберья позади грудины длиной 5-6см.

На уровне 2 правого грудино-реберного

сочленения она поворачивает влево и

назад переходя в дугу аорты. Верхняя

часть дуги аорты соответсвует центру

рукоятки грудины.

Проекция

легочного ствола. Легочная

артерия начинается из правого желудочка,

слева от восходящей аорты, во II

межреберье слева.

Проекция

верхней полой вены. Верхняя

полая вена образуется путем слияния

двух плечеголовных вен на уровне

прикрепления первого реберного хряща

к грудине. На уровне III

реберного хряща впадает в правое

предсердие.

Проекция

пищевода. Грудная

часть пищевода простирается от верхней

грудной апертуры на уровне II

грудного позвонка, на уровне II-V

грудных позвонков лежит правее срединной

линии. Ниже пищевод снова переходит

через срединную линию и на уровне X

грудного позвонка проникает через

пищеводное отверстие диафрагмы,

располагаясь левее срединной линии на

2,5 см.

-

Слои

грудной стенки: -

1.Кожа

– derma; -

2.

Подкожно-жировая клетчатка – panniculus

adiposus; -

3.

Подкожные вены; -

4.

Подкожные нервы; -

5.

Поверхностная грудная фасция – fascia

pectoralis

superficialis; -

6.

Собственная фасция груди – fascia

pectoralis

propria;

7.

Большая и малая грудные мышцы – mm.

pectoralis

major

et

minor;

8.

Клювовидно-ключично-грудная фасция –

fascia

coracoclavipectoralis;

9.

Внутригрудинная фасция – fascia

endothoracica.

Сосуды

и нервы

грудной стенки подразделяются на

поверхностные и грубокие. К поверхностным

сосудам относят кожные ветви межреберных

артерий, ветви a.

mammaria

interna,

a.

thoracica

lateralis.

Поверхностные нервы происходят от

межреберных нервов, дающие передние и

боковые кожные ветви.

К

глубоким сосудам относят: a.

thoracoacromialis,

a.

thoracica

lateralis,

a.

thoracodorsalis,

aa.

Intercostales

и их ветви.

Нервы глубоких слоев

представлены межреберными нервами,

которые дают мышечные ветви к межреберным

мышцам, по боковой поверхности передней

зубчатой мышцы направляется вниз n.

thoracicus

longus,

из дельтовидно-ключично-грудного

треугольника, прободая fascia

coracoclavipectoralis,

выходят передние грудные нервы.

Между

позвонками и внутригрудной фасцией

имеется предпозвоночное клетчаточное

пространство. Также имеется веретенообразное

клетчаточное пространство вокруг

пищевода.

Межреберные промежутки –

пространства между наружными и внутренними

межреберными мышцами, в которых, внутри

межмышечного клетчаточного пространства

межреберья, сверху вниз расположены v.

intercostalis

posterior,

a.

intercostalis

posterior

и n.

intercostalis.