Фибринолиз — процесс, параллельный тромбообразованию

Фибринолиз — это процесс редукции тромба в организме с участием специальной ферментной системы плазмы крови, кровяных и тканевых лейкоцитов, лекарственных средств.

Фибринолиз — обратный тромбообразованию процесс, он запускается одновременно с началом формирования тромба и служит для ограничения размеров возникающего кровяного сгустка.

Фибринолиз также не позволяет хаотически возникающим в организме процессам тромбообразования привести к ненужной закупорке сосудов, подавляя их на самой ранней стадии. В этом случае он работает как система «исправления ошибок» свертывания крови.

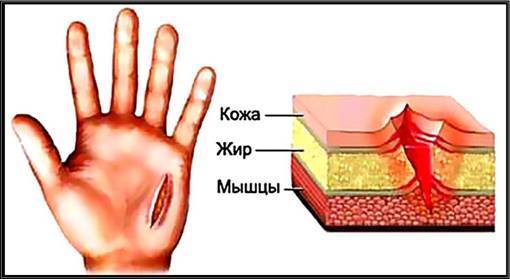

Наиболее заметная задача фибринолиза заключается в том, что он участвует в восстановлении органов и тканей после механического повреждения.

После того как кровопотеря остановлена процессом тромбообразования, начинаются процессы заживления поврежденных участков.

Для восстановления на этих участках требуется нормальное кровоснабжение, а значит, как можно скорее после заживления сосудистой стенки начинается фибринолиз — постепенное растворение тромба.

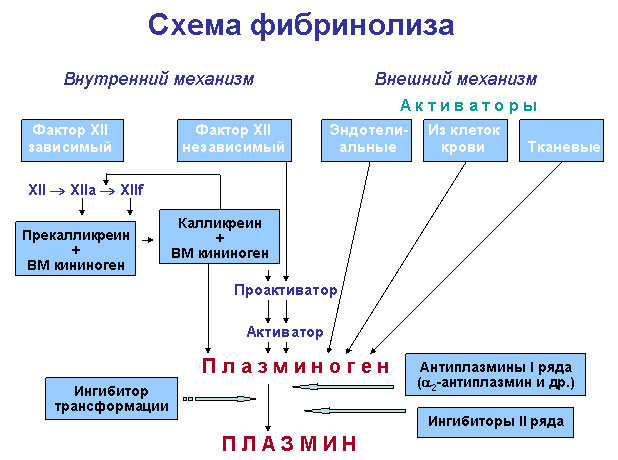

Пути активации фибринолиза

Растворение тромба в сосуде

Тромбы образуются в организме в ответ на изменение кровотока и повреждение сосудистой стенки (внутренний путь активации) и как следствие повреждения органов и тканей (внешний путь активации). Аналогично этому существуют два пути активации фибринолиза, они могут протекать в организме одновременно.

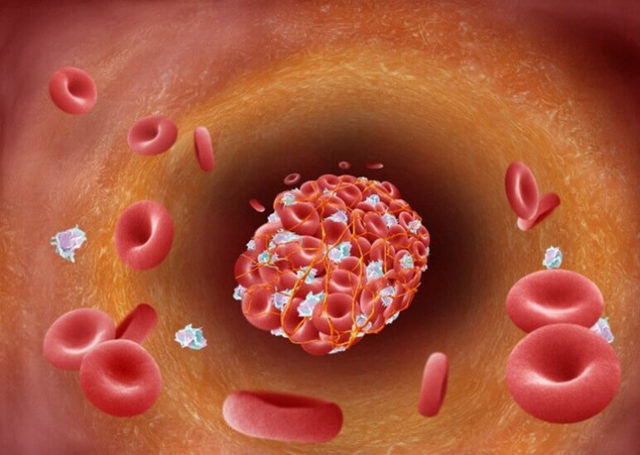

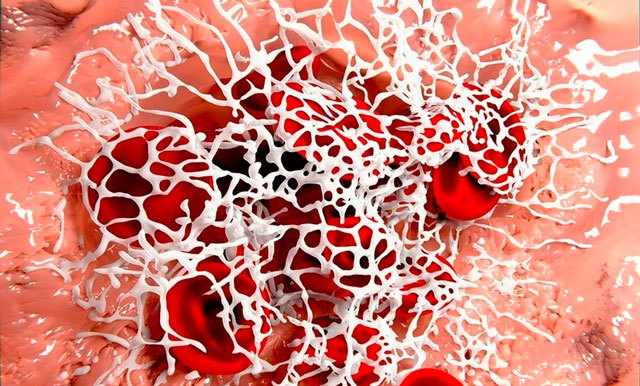

Тромб образован нитями белка-фибрина, который представляет из себя сетчатую структуру, способную задерживать в своих ячейках тромбоциты, эритроциты и другие элементы крови. Именно на каркасе из фибрина строится плотное вещество сгустка крови, способное перекрыть просвет сосуда и остановить кровотечение.

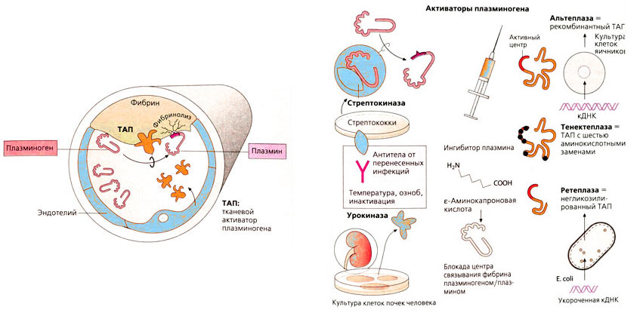

Для того, чтобы затем «убрать» больше ненужный тромб, организму требуется специальный набор растворителей — фибринолитическая система крови. Она состоит из главного фермента (плазмина), способного «разрезать» плотные нити фибрина, его предшественника (плазминогена) и веществ-активаторов превращения.

Плазминоген постоянно присутствует в крови наряду с некоторыми веществами-активаторами, однако для массового превращения молекул плазминогена в плазмин требуется большее, чем обычно, количество таких веществ (внутренний путь) или появление других активаторов, высвобождающихся из тканей (внешний путь).

Внешний путь

Внешний путь активируется при травме тканей и органов

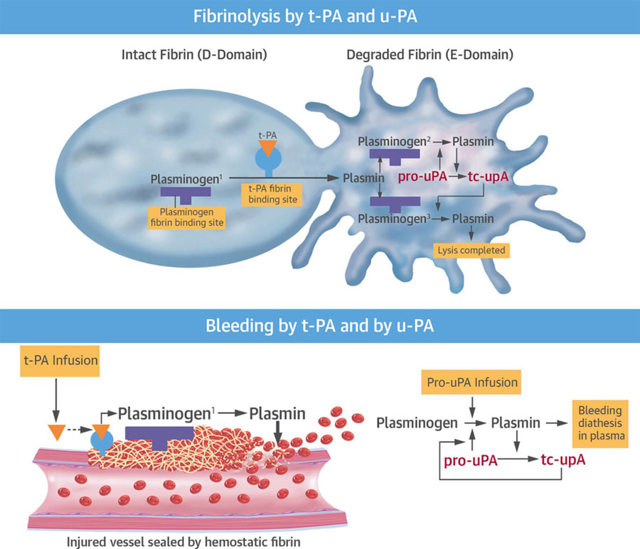

Фибринолиз активируется по внешнему пути при помощи веществ, содержащихся в клетках сосудистой стенки, в тканях и некоторых кровяных клетках. К таким веществам в первую очередь относятся тканевой активатор плазминогена и урокиназа.

Внешний путь оказывается задействован при повреждении органов и тканей, из распавшихся клеток активаторы быстро поступают в кровь, ограничивая свертывающую систему крови и образование тромба. В здоровом организме тромб сразу формируется прикрепленным к сосудистой стенке, тромбообразование ограничивается местом травмы благодаря плазмину.

Внутренний путь

Баланс между процессами тромбообразования и фибринолиза

Этот путь активации фибринолиза подразделяется на зависимый и независимый от фактора Хагемана. ФХ (фактор Хагемана) — это компонент одновременно двух систем: тромбообразования и фибринолиза, благодаря этому зависимый от него внутренний путь активируется очень быстро, с самого начала свертывания крови.

При ФХ-зависимом внутреннем пути плазминоген оказывается переведен в активную форму тем же веществом, которое помогает синтезироваться нитям фибрина. Таким образом в месте формирования тромба сразу находится вещество, способное ограничить его размеры.

При сшивании мономеров фибрина в нити неизбежно образуются «обрывки», которые могли бы закупорить и другие сосуды, но ФХ (а также калликреин и ВМ-кининоген) способствует образованию плазмина как раз на месте протекания этого процесса.

Плазмин вновь «разрезает» ненужные куски фибриновых нитей до коротких D-димеров.

ФХ-независимый путь активации протекает благодаря другим веществам (калликреин и ВМ-кининоген), которые запускают превращение плазминогена в плазмин при отсутствии ФХ. Таким образом «обрывки» нитей могут быть удалены не только в процессе тромбообразования, но и значительно позже.

Угнетение фибринолиза

Фибринолиз может угнетаться при аутоиммунных заболеваниях

Снижение активности фибринолитической системы чаще всего связано с нехваткой главных веществ-активаторов, в норме постоянно присутствующих в крови: тканевого активатора плазминогена (ТАП) и урокиназы. Выработка этих веществ снижается при:

- Беременности;

- Приеме прогестерона и его аналогов;

- Болезнях сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, стенокардия, атеросклероз);

- Аутоиммунных болезнях (ревматоидном артрите, антифосфолипидном синдроме).

Злокачественные опухоли способны продуцировать вещества, снижающие активность ТАП и урокиназы.

Факторы, регулирующие фибринолиз

Избыток ингибиторов фибринолиза наблюдается при заболеваниях почек

Активность фибринолитической системы крови регулируется организмом при помощи специальных веществ-ингибиторов. К ним относится ПАИ-1, ПАИ-2, антиплазмин и ряд других веществ, редко определяемых в медицинских лабораториях из-за их малого диагностического значения.

Избыток ингибиторов фибринолиза наблюдается при:

- Системных васкулитах;

- ДВС-синдроме;

- Аутоиммунных заболеваниях;

- Болезнях почек;

- Лечении стрептокиназой.

Угнениение фибринолиза приводит к избыточному тромбообразованию, что может вызвать закупорку здоровых сосудов, повреждение органов и тканей из-за недостатка приносимого кровью кислорода.

Показатели фибринолиза при беременности

Поддержание гомеостаза при беременности — важно!

Значимые изменения со стороны свертывающей системы крови начинают проявляться со второго триместра беременности. Чаще всего фибринолиз угнетается, что имеет биологический смысл: так организм старается предотвратить возможную кровопотерю при родах или выкидыше. Однако чрезмерное подавление фибринолитической системы само по себе может провоцировать угрожающие жизни состояния:

- ДВС-синдром;

- Отслойку плаценты;

- Эклампсию;

- Тромбоз крупных и мелких сосудов.

Для предотвращения возможных последствий угнетения фибринолиза врачи проводят периодический контроль за показателями системы свертывания крови у беременных.

Оценить фибринолиз можно лабораторным путем

Нарушения со стороны системы фибринолиза выявляют в ходе следующих анализов:

- Определение времени Хагеман-зависимого фибринолиза — нормой является 4-10 минут до редукции тромба, увеличение времени растворения свидетельствует об угнетении фибринолитической системы.

- Нахождение плазминогена и его активаторов (ТАП) в плазме крови — нормальные значения составляют 71 — 101%;

- Определение в крови D-димеров — норма находится в диапазоне 33 — 727 нг/мл.

Показатели нормы могут различаться у лабораторий в зависимости от используемых тест-систем.

Фибринолиз: понятие, как происходит и регулируется, норма и патология

:

© Солдатенков Илья Витальевич, врач-терапевт, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

Фибринолиз — медицинской термин, дословно обозначающий «разложение», «растворение». Это процесс лизиса кровяных сгустков, поддержания жидкого состояния крови и восстановления проходимости кровеносных сосудов.

Система фибринолиза включает множество ферментов, белковых кофакторов и ингибиторов процесса расщепления тромбов. Действие системы строго локальное, обусловленное адсорбцией ее компонентов на нитях фибрина.

Система гемостаза представляет собой сбалансированное соотношение компонентов свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Фибринолиз предупреждает облитерацию просвета сосудов путем растворения сгустка. Система фибринолиза активизирует механизмы, которые ограничивают рост тромба, лизируют его и восстанавливают системный кровоток.

В ответ на кровотечение начинает свою работу система свертывания крови. Фибриноген – специфический белок, который вырабатывается в печени. Он отвечает за свертываемость крови, находится в сыворотке и не вызывает никаких проблем.

Растворимый фибриноген свободно циркулирует в крови, обеспечивает взаимодействие сосудистой стенки с форменными элементами крови и является фактором, определяющим вязкость крови. В норме его концентрация составляет 2,0- 4,0 г/л. Фибриноген первым включается в работу, пробуя прекратить кровотечение.

Для этого он под воздействием фермента тромбина сначала расщепляется на промежуточные соединения-мономеры, а затем превращается в нерастворимый полимер. Белые фибриновые нити — основная часть тромба, закрывающее дефект в сосудистой стенке.

Фибринолитический фермент плазмин — действующее вещество системы, являющееся очень активной и относительно неспецифичной сериновой протеазой, разрушающей фибрин и фибриноген. Плазмин циркулирует в крови в неактивном состоянии и называется плазминогеном.

Когда запускается работа свертывающей системы крови, плазминоген превращается в плазмин, который расщепляет кровяной сгусток до растворимых продуктов деградации фибрина – молекул, имеющих разную молекулярную массу. Ранние продукты являются крупномолекулярными, а поздние – низкомолекулярными.

Все они обладают выраженной физиологической активностью, оказывая антиагрегантное и антикоагулянтное воздействие. Активация трансформации плазминогена в плазмин бывает двух видов – внутренней и внешней.

Существует также не ферментный фибринолиз, обусловленный взаимодействием в крови естественного антикоагулянтного вещества гепарина с биологически активными соединениями гормональной природы. При этом расщепляется нестабилизированный фибрин, и очищается сосудистое русло от кровяных сгустков.

Активация и ингибирование

Активация фибринолиза осуществляется следующими механизмами:

- Внешняя активация обусловлена влиянием веществ, синтезируемых в эндотелиальной оболочке сосудов. Белковый активатор тканевого типа легко и быстро поступает в системный кровоток. Он интенсивно выбрасывается в кровь при всех видах окклюзии сосудов, при психомоторном перенапряжении, под воздействием различных лекарств. Идентичные или очень сходные с ним активаторы содержатся во многих тканях и жидкостях организма.

- Внутренняя активация направлена на очищение сосудов от нестабильного фибрина. В крови повышается концентрация фактора XIIa, который вызывает трансформацию плазминогена. Плазмин по принципу положительной обратной связи активизирует фактора Хагемана и прекалликреина. При этом ускоряются обе системы – фибринолитическая и свертывающая, уравновешивая процессы образования и расщепления сгустка. Механизм внутренней активации осуществляется с помощью активаторов плазмы и клеток крови.

Фибринолитическая активность крови — адекватное соотношение ингибирующих и активизирующих процессов. К ингибиторам, подавляющим фибринолиз, относятся: α2-антиплазмин, альфа1-протеаза, альфа2-макроглобулин, С1-протеазный ингибитор. Эти вещества связывают активаторы плазмы и фибринолитические ферменты, замедляя процесс лизиса сгустков на разных стадиях.

Ингибиторы фибринолиза мешают плазминогену адсорбироваться на фибрине, снижают количество образующегося плазмина на поверхности сгустка. Высокие концентрации ингибиторов в крови оказывают прямое действие на плазминоген и предотвращают преждевременное растворение тромба.

Ингибиторы синтезируются эндотелием сосудов, вырабатываются в плазме крови и форменных элементах.

Регуляция свертывания крови и фибринолиза

Ученые-медики открыли фибринолиз в 18 веке. Они наблюдали, как кровь после внезапной смерти осталась в жидком состоянии. Современные исследователи изучили явление фибринолиза на молекулярном уровне.

Они установили, что гипертонус нервной системы стимулирует фибринолиз, запуская внешнюю и внутреннюю активацию системы. Клетки эндотелия сосудов начинают интенсивно продуцировать тканевые активаторы. Сосудистая стенка — основной регулятор гемостаза. Этот факт в настоящее время научно установлен и практически доказан.

В регуляции процесса важную роль также играют биологически активные вещества: катехоламины, вазопрессин, гистамин.

Фибринолитическая активность крови повышается при различных физиологических состояниях организма – физической нагрузке, психоэмоциональном напряжении. Это объясняется поступлением в кровь активаторов плазминогена.

Острая кровопотеря, гипоксия, чрезмерное мышечное перенапряжение, сильная боль, стрессы — факторы, ускоряющие процесс свертывания крови. В сосудистом русле образуется много кровяных сгустков.

Но одновременно с тромбообразованием запускается механизм фибринолиза, защищающий организм от тяжелых недугов. При этом тромбы быстро растворяются, не принося вреда здоровью человека.

Фибринолитическая и свертывающая системы крови тесно взаимосвязаны и пребывают в постоянном равновесии. Когда этот баланс нарушается, возникают серьезные патологии, сопровождающиеся кровотечениями или, наоборот, тромбозами. При ускорении свертывания крови и торможении фибринолиза развиваются тромбоэмболии и ДВС-синдром.

Видео: лекция о системе фибринолиза

Видео: лекция о физиологии системы гемостаза

Патология системы фибринолиза

ДВС-синдром — тяжелое проявление разлаженной работы свертывающей и фибринолитической систем. Это смертельно опасное осложнение многих заболеваний, отягощающее их течение и приводящее к летальному исходу.

Причинами синдрома являются: несовместимые гемотрансфузии, значительные травматические повреждения, обморожения, ожоги, шок. Гиперкоагуляционные процессы с активным использованием тромбоцитов и факторов свертывающей системы сменяются вторичной гипокоагуляцией.

В результате тяжелых изменений, происходящих в организме больного, кровь теряет способность к образованию сгустков крови, возникают длительные и неподдающиеся лечению кровотечения.

Дисфункция фибринолитической системы приводит к развитию патологических состояний.

- Тромбы являются основой ДВС-синдрома и результатом тромбоэмболии. Кровяные сгустки нестабильны сразу после формирования. Такое состояние обусловлено активацией системы фибринолиза. Когда тромбогенные факторы преобладают над литическими, тромбы организуются – замещаются соединительной тканью. Тромбоз коронарных артерий вызывает инфаркт миокарда и острую коронарную недостаточность, которые часто становятся причиной смерти больных.

- В артериях, пораженных атеросклерозом, чаще всего образуются тромбы. Атеросклероз является результатом липидной инфильтрации присутствующего в крови фибрина. В липидных пятнах и холестериновых бляшках больных обнаруживают фибрин и фибриноген.

- Гломерулонефрит – отложения фибрина в почечных клубочках, связанные с резким снижением фибринолитической активности почечной ткани и крови.

Основная причина гипофункции фибринолиза – уменьшение в крови активаторов плазминогена, связанное с расстройством их биосинтеза, механизмом освобождения и истощения запасов в клетках.

Гиперактивация фибринолиза — причина нарушения гемостаза и развития геморрагических диатезов. Избыток в крови веществ, активизирующих плазминоген, и усиленная продукция плазмина приводят к ускоренному протеолитическому расщеплению факторов свертывающей системы крови.

Гидролитическое расщепление фибриногена и поражение тромбоцитарного звена гемостаза нарушают свертываемость крови и вызывают развитие фибринолитических кровотечений.

Эти явления возникают при обширных травмах, тяжелых интоксикациях, операциях с экстракорпоральным кровообращением, заболеваниях крови.

Фибринолиз при беременности

Показатели фибринолиза имеют огромное значение для беременных женщин. При повышении или понижении его значений могут развиться тяжелые осложнения в организме плода, например, задержка в развитии.

В процессе родоразрешения женщина теряет много крови. При недостатке фибриногена – белка плазмы крови, относящегося к факторам свертывания, кровопотеря может стать несовместимой с жизнью.

Процесс фибринолиза также важен для активности плаценты.

Показатели фибринолиза позволяют докторам выявить у матери воспалительные заболевания и даже некротические процессы. У беременных женщин уровень фибриногена увеличивается в 1,5-2 раза. Это нормальная реакция организма на формирование плода.

Когда количество фибриногена становится запредельным, развивается патологический процесс: досрочная отслойка плаценты, гипоксия и гипотрофия плода. Низкое содержание фибриногена в крови приводит к развитию болезней: гепатитов, авитаминоза В2 и С, ДВС-синдрома.

У беременных женщин из-за нехватки фибриногена возникает гестоз — поздний токсикоз.

Лечение

Фибринолитические средства применяют при угнетении фибринолиза. Больным вводят внутривенно препарат «Фибринолизин», «Стрептокиназу», «Урокиназу». Эти лекарства стимулируют систему фибринолиза, лизируют сгустки крови, восстанавливают проходимость сосудов. Таким методом лечат тромбозы и прочие заболевания, связанные с ними. Неферментативные фармпрепараты, предупреждающие тромбообразование, вводят перорально. Они тормозят активность ингибиторов фибринолиза и стимулируют высвобождение его активаторов из эндотелия сосудов. Подобным действием обладают анаболические стероиды и гипогликемические средства при условии их длительного применения.

Повышение фибринолиза проявляется кровотечениями. Больным назначают ингибиторы процесса — «Аминокапроновую кислоту», «Трасилол».

Лечение фибринолитическими препаратами необходимо контролировать путем определения активности тромбина и функционального состояния свертывающей и противосвертывающей систем крови.

© 2012-2020 sosudinfo.ru

Источники

Перейти в раздел:

- Кровь и её заболевания, компоненты, анализы, биохимия

- Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

- На ваш вопрос ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

Поблагодарить специалиста за помощь или поддержать проект СосудИнфо можно произвольным платежом по ссылке.

Фибринолитические средства и препараты и что такое фибринолитическая активность

Фибринолитические средства – это лекарственные средства, способствующие растворению внутри сосудистых тромбов. Применяются при артериальном и венозном тромбозе, а также при тромбоэмболии легочных артерий.

Фибринолитические средства (фибрин + греч. lytikos способный растворять; синоним тромболитические) – это лекарственные средства, способствующие растворению фибринового сгустка и применяемые для лечения болезней, сопровождающихся тромбозом (например, фибринолизин, стрептаза).

Фибринолитические препараты

Фибринолитические препараты делятся на:

- обладающие прямым фибринолитическим действием

- растворяющие тромб за счет активации плазминогена (стрептокиназа, урокиназа, тканевой активатор плазминогена, проурокиназа, ацилированный комплекс плазминоген-арептокиназа — активатор плазминогена, стрептодеказа)

- стимулирующие образование протеинов фибринолитической системы (анаболические стероиды, никотиновая кислота и др.).

Фибринолитическая активность – этопоказатель, дающий представление об активности фибринолитической системы в целом. Повышение фибринолитической активности происходит при оперативных вмешательствах и воспалительных процессах в органах, богатых активаторами фибринолиза. Это — легкие, предстательная железа, поджелудочная железа, печень.

Фибринолиз – процесс растворения тромбов и сгустков крови, неотъемлемая часть системы гемостаза, всегда сопровождающая процесс свертывания крови и культивирующаяся факторами, принимающими участие в данном процессе. Является важной защитной реакцией организма и предотвращает закупорку кровеносных сосудов сгустками фибрина. Также фибринолиз способствует реканализации сосудов после прекращения кровотечения.

Фибринолитическая активность при беременности

Фибринолитическая активность при беременности – это показатель уровня распада фибрина в крови, который отвечает за процесс тромбообразования внутри сосудов.

Тест позволяет вести контроль за маркерами, отвечающими за свертываемость крови. При беременности будет немного повышенный показатель анализа и это является нормой.

Если будут диагностированы значительные отклонения от нормы, требуется неотложное лечение под наблюдением врача.

Фибринолитическая активность в период беременности объединяет в себе ряд биологических процессов, которые в совокупности позволяют обеспечить «нормальное» состояние крови и сосудов. Анализ крови оценивает реологические свойства крови, которая может быть слишком жидкой или густой, вязкой, что и грозит развитием сложных патологий.

Натуральные фибринолитические средства

Один из главных и ярких представителей натуральных фибринолитическихсредств является прополис.

Прополис (греч. πρόπολις; народ. пчелиный клей, уза) — это клейкие вещества, которые пчелы собирают с почек деревьев и модифицируют специальными ферментами в смолистое от коричневого до зеленовато-темного цвета вещество.

Прополис применяется пчелиными семьями для заделывание щелей улья, летка и дезинфекции ячеек сотовых рамок и сот перед началом процесса засева яиц пчелиной маткой.

Прополис является способом регулирования размеров летка (пчелиный вход в улей), во избежание попадания непосредственно в пчелиный улей посторонних насекомых и предметов.

Применение прополиса в лечебных целях связано в первую очередь с его местноанестезирующим, фибринолитическим, противомикробным и противовирусным действием. По лечебным свойствам прополис не уступает даже современным антибиотикам и новокаину.

Прополис >>>

Фибринолитические средства и препараты с димексидом

Применение димексида, как фибринолитическое средство, обусловлено его лечебными свойствами, среди основных выделяют:

- противовоспалительные

- местноанестезирующие

- антисептические

- фибринолитические

- жаропонижающие

- адаптогенные.

Мазь Капсикам

Капсикам мазь – это комбинированный препарат на основе димексида. Мазь выпускается АО GRINDEX.

В целом, оказывает хорошую лечебную терапию, действуют как антимикробное, противовоспалительное, обезболивающее, фибринолитическое и противоопухолевое средство.

Применяется при артралгии, миалгии и для разогрева мышц перед тренировками (спортсменам).

Капсикам мазь инструкция по применению, отзывы, цена и противопоказания – фибринолитическое средство полный обзор.

Капсикам мазь >>>

Кеторол гель

Кеторол гель – это комбинированный препарат на основе кеторолака трометамина. Оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие. Входящий в состав геля Кеторол димексид, увеличивает действие кеторолака трометамина и других компонентов.

Кеторол гельвыпускается индийской фармацевтической компанией Доктор Редди`с Лабораторис Лтд. В целом, оказывает хорошую лечебную терапию, действуют как анальгезирующее и противовоспалительное лекарственное средство.

Кеторол гель инструкция по применению, отзывы, цена и противопоказания – фибринолитическое средствополный обзор.

Кеторол гель >>>

Ремисид гель

Ремисид гель – это лечебное средство с противовоспалительным действием. Основное применение геля это лечение местных воспалительных процессов опорно двигательного аппарата. Входящий в состав димексид увеличивает действие других компонентов.

Ремисид гель выпускается компанией ЗАО “Фармацевтическая фирма “Дарница”. В целом гель оказывает хорошую лечебную терапию, действуют как антимикробное, противовоспалительное, обезболивающее, фибринолитическое и противоопухолевое средство.

Ремисид гель инструкция по применению, отзывы, цена и противопоказания – фибринолитическое средство полный обзор.

Ремисид гель >>>

Фибринолитическая активность — Клиника Здоровье 365 г. Екатеринбург

Интервью с директором клиники лечения боли. Кандидат медицинских наук Ян Евгеньевич Казаков.

Сегодня в гостях у нас врач-терапевт, врач функциональной и ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук и руководитель Центра лечения боли клиники «Здоровье 365» Казаков Ян Евгеньевич. Будем говорить о боли, что это вообще такое, как лечится.

Ян Евгеньевич, есть многопрофильные клиники с широким спектром специалистов. Зачем еще нужен Центр лечения боли? Разве врачи не лечат? Ведь чаще всего к докторам мы обращаемся именно за этим.

— Да, действительно. Боль является во всем мире наиболее частой жалобой при обращении за медицинской помощью. Но причин возникновения боли существует очень много. Поэтому лечение, хорошо помогающее при определенном виде боли, может быть совершенно неэффективным, а иногда и вредным при других разновидностях боли.

Выбрать эффективное и безопасное лечение может только врач, имеющий специальную подготовку и глубокие профессиональные знания о механизмах боли и способах ее лечения.

Лечение боли – это сложная, комплексная задача. Она не может быть решена простым приемом таблетки «Анальгина» или другого обезболивающего препарата. Этого недостаточно.

Это хорошо понимают во всем мире. И сегодня признанной практикой является создание специализированных противоболевых центров, в которых сосредоточены различные методы диагностики и лечения, позволяющие в сжатые сроки провести специальное обследование, установить точную причину боли и подобрать оптимальное лечение.

А расскажите о боли вообще. Как, с научной точки зрения, нам ее различить? Как понять, к кому обращаться?

— Существует определение Международной ассоциации по изучению боли. Оно гласит: «Боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с существующими или возможными повреждениями ткани».

Долгое время существовало упрощенное представление о происхождении боли. Считалось, что повреждение ткани (ожог, порез пальца) приводит к раздражению специфических нервных окончаний.

Соответствующий сигнал передается по нервам в головной мозг и реализуется в чувство боли, которое носит, как правило, защитный характер.

Соответственно, лечение состояло в подавлении болевых импульсов или уменьшении их восприятия.

На самом деле, в головном, в спинном мозге происходят очень сложные процессы, связанные с проведением и оценкой болевых сигналов, ограничением восприятия боли и реакцией на боль.

Принципиально нужно различать боль, которая связана с повреждением ткани – например, при воспалении, травме, и боль, которая связана с повреждением самой нервной системы: головного, спинного мозга, периферических нервов. Это так называемая нейропатическая боль.

Она возникает, например, при сдавлении нервных стволов (синдром запястного канала, локтевого канала), при поражении нервов при сахарном диабете (при диабетической полинейропатии), при постгерпетической невралгии, более известной как опоясывающий лишай. Эти виды боли, на первый взгляд, могут выглядеть одинаково, но лечатся по-разному.

Другим принципиально важным моментом является необходимость учитывать эмоциональную составляющую боли, как правило, негативную. Это тревога, депрессивное расстройство. Это тоже влияет на интенсивность боли и во многом определяет реакцию больного человека.

Мы уже выяснили, что боль бывает разная. Стратегия лечения тоже может быть разной, причем при схожих симптомах. Получается, что первый шаг помощи – это правильная диагностика. А как она проходит в вашей Клинике лечения боли?

— Наша клиника объединяет врачей, имеющих специальные компетенции и знания в области диагностики и лечения различных видов болевых расстройств.

Эти расстройства условно можно разделить на пять больших групп. Это головные боли, боли в спине, боли в конечностях, боли в суставах, а также боли в области крестца, копчика и малого таза. Чаще всего, это хронические боли и периоды их обострения.

В каждом филиале клиники «Здоровье 365» есть врач с экспертными компетенциями, который может провести специализированный первичный прием по боли.

Поэтому мы можем оказывать необходимую первичную помощь, обезболивать, снимать основную остроту и тяжесть болевых ощущений ежедневно в рамках работы всей сети наших клиник.

Это может быть и назначение лекарственного препарата, и проведение блокад, и срочное физиолечение для купирования боли.

Как правило, на приеме назначается специально разработанная для каждого вида боли программа обследования. Она включает и высокоточную лабораторную диагностику, и инструментальные методы исследования.

Например, ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи, уникальную методику ультразвукового обследования нервов, помогающую локализовать место их поражения, метод ранней диагностики периферической полинейропатии, т.н. вибросенсотестирование.

И наконец современные методы нейровизуализации – это компьютерная и магнито-резонансная томография. Также, конечно, существуют и другие методы, все их не перечислить.

У вас в арсенале имеется большое количество инструментов для выявления и купирования боли. А можно ли вообще обойтись без препаратов, без таблеток? Какие существуют способы устранения боли?

— К сожалению, при самолечении, самопомощи страдающий болью человек часто применяет не эффективные при данном типе боли препараты. Мы немного говорили про нейропатическую боль. Например, при такой боли неэффективны обычные анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты.

Существует достаточно большое количество современных безопасных и эффективных лекарственных средств, успешно применяемых при лечении болевых расстройств. Но назначать их должен врач.

И, конечно, помимо лекарств, мы активно внедряем, широко используем новые методы лечения боли. Методы с доказанной эффективностью. Например, воздействие аппаратом «Симпатокор» на структуры нервной системы, расположенные на шее, позволяет в большинстве случаев успешно купировать основные симптомы и приступы мигрени.

- Лечение методом кинезиотейпирования – это наложение на кожу специальных лент, которое дает возможность разгрузить испытывающие боль из-за движения и натяжения мышцы, связки и суставы.

- Лечение методом плазмолифтинга – это введение в пораженные участки собственной, обогащенной тромбоцитами плазмы крови, что стимулирует процесс восстановления пораженных тканей и оказывает противовоспалительное действие.

- Очень эффективны блокады нервов под контролем ультразвуковой навигации, которая позволяет с очень высокой точностью вводить лекарственные препараты в непосредственной близости от пораженного нерва.

Так что и лекарственные препараты, и таблетки, конечно, остаются в нашем арсенале, но можно обойтись и без фармакотерапии. Все решается индивидуально лечащим врачом-специалистом по диагностике боли.

Фибринолитическая система (оценка функциональной активности)

Наиболее распространенные в клинической практике методы оценки состояния фибринолитической системы основаны на исследовании времени и степени лизиса эуглобулиновой фракции плазмы и определении концентрации плазминогена, его активаторов и ингибиторов.

NB Определение фибринолитической активности эуглобулиновой фракции плазмы крови является важнейшим базисным методом исследования системы фибринолиза, позволяющим оценить состояние внутреннего и внешнего механизмов образования плазминогена.

При пониженном фибринолитическом потенциале плазмы эуглобулиновый лизис продолжается более 300 минут.

Удлинение времени фибринолиза наблюдается при тромбозах, в предтромботическом состоянии, при III-IV стадии ДВС-синдрома, у страдающих геморрагическими васкулитами, при сепсисе, при токсикозе во время беременности.

Замедление лизиса является признаком предтромбоза, который отражает состояние гиперкоагуляции или способствует его развитию. При повышении плазменного потенциала лизис эуглобулинов ускорен (продолжается менее 150 минут).

Чрезмерное сокращение времени фибринолиза наблюдается при передозировке фибринолитиков, при остропротекающем ДВС крови с выраженным геморрагическим синдромом, при акушерских осложнениях. Активность Хагеман-зависимого фибринолиза рекомендуется определять для диагностики тромбозов сосудов макро- и микроциркуляции.

Компоненты плазминовой системы

Плазминоген

Определение плазминогена является важнейшим для оценки состояния плазминовой (фибринолитической) системы и используется для диагностики ДВС-синдрома и тромбофилий; выявления нарушений фибринолиза; контроля лечения фибринолитическими препаратами при тромбозах, тромбоэмболиях, инфарктах.

Под влиянием различных патологических процессов изменяются состояние плазминовой системы и продукция ее отдельных компонентов. В результате активации плазминовой системы нарушается гемостаз и довольно часто развивается геморрагический фибринолитический синдром. Клинически он протекает остро, проявляясь тяжелыми кровотечениями вследствие множественных дефектов в системе гемостаза.

Этот синдром может протекать латентно, кровоточивость отмечается у больных лишь в послеоперационном и послеродовом периодах при повреждении тканей. Чаще всего такие состояния определяются у больных с поражениями печени, в результате уменьшения синтеза антиплазминов, при поражении органов, богатых активаторами плазминогена, и при оперативных вмешательствах на этих органах.

При проведении тромболитической терапии необходим постоянный контроль за уровнем плазминогена в крови.

Наиболее ярко сдвиги в плазминовой системе прослеживаются при ДВС-синдроме, когда вначале активация фибринолиза является защитной, саногенной реакцией, поэтому ингибиторы плазмина здесь противопоказаны.

Тканевой активатор плазминогена t-PA

Дефицит плазминогена крайне редкое событие, чаще встречается дефицит тканевого активатора плазминогена (t-PA). Тканевой активатор плазминогена (t-PA) освобождается в кровоток из эндотелиальных клеток сосудистой стенки при стрессовых воздействиях.

Нарушение освобождения t-PA после венозного стаза описано у больных с тромбозами и патологией почек. Дефицит t-PA является одним из потенциальных факторов риска тромбоза, хотя клинически это подтверждается не всегда. Определение t-PA рекомендуем проводить у больных с тромбофилией как часть панели тестов на выявление причины тромбофилии.

Повышение t-PA после инфаркта миокарда рассматривается как неблагоприятный фактор

Ингибитор активации плазминогена I PAI-1

Около 60 % антиактиваторной активности плазмы приходится на PAI-1. Его активность возрастает после больших операций, тяжелых травм, инфаркта миокарда.

После введения в организм кортикостероидов, эндотоксина (бакт-LPS), Н-1, активность PAI нарастает.

У больных инфарктом миокарда отмечено повышение активности PAI и снижение содержания и активности тканевого активатора.

- Часто активность PAI повышается у больных венозными тромбозами.

- Повышение активности PAI у таких больных в предоперационном периоде угрожает послеоперационным тромбозом.

- Повышение активности PAI коррелирует с гиперлипопротеидемией и триглицеридемией. PAI повышается у некоторых тяжелых больных с различными нарушениями.

- Повышение активности PAI – имеет прогностическое значение для больных венозными тромбозами.

a1-антитрипсин – является гликопротеидом, синтезируемым печенью.

Обладает четкой антиплазминовой активностью и обеспечивает 90 % антитрипсической активности плазмы, ингибирует также химотрипсин, плазмин, тромбин, эластазу, протеолитические ферменты лейкоцитов, бактериальные протеиназы, но почти не влияет на калликреин плазмы. Он — быстродействующий ингибитор трипсина.

Реакция связывания a1-антитрипсина с плазмином длительная (“медленный антиплазмин”), скорость которой зависит от температуры.

a1-антитрипсин поливалентен, он защищает организм от эндогенных и экзогенных (бактериальных, грибковых) протеиназ.

a2-антиплазмин – основной быстродействующий ингибитор плазмина. Он подавляет фибринолитическую и эстеразную активность практически мгновенно. Механизм его действия основан на том, что он мешает плазминогену адсорбироваться на фибрине, снижая таким образом количество образующегося плазмина на поверхности сгустка и тем самым резко замедляя фибринолиз.

Для специфического связывания a2-антиплазмина с фибриногеном необходимо присутствие фибринстабилизирующего фактора (фактор XIII). a2-антиплазмина зависит и от содержания плазминогена и от количества фибриногена в крови, что всегда должно приниматься во внимание.

Снижение активности a2-антиплазмина вызывают тяжелые гепатиты, цирроз печени, хронический тонзиллит, ДВС-синдром, тромболитическая терапия стрептокиназой. У больных с хроническим течением ДВС-синдрома, у которых плазминоген активируется медленно, содержание a2-антиплазмина резко падает, что связано с быстрым выведением комплекса а-2-антиплазмин-плазмин.

У больных с низким содержанием a2-антиплазмина и пониженной активностью фибринстабилизирующего фактора послеоперационный период может осложниться кровотечением.

a2-макроглобулин является ингибитором протеолитических ферментов (пепсина, трипсина, химотрипсина, коллагеназы, плазмина и других). Участвует в регулировании свертывания крови.

Он проявляет антикоагулянтную активность, поскольку способен инактивировать тромбин и блокирует переход фактора XII в XIIа, а также плазминогена в плазмин.

a2-макроглобулин является одним из ингибиторов свертывания, обеспечивая около 25% антитромбинового потенциала плазмы крови.

Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) — узнать цены на анализ и сдать в Москве

Метод определения

Исследование активности плазминогена с синтетическим хромогенным субстратом.

Исследуемый материал Плазма (цитрат)

Доступен выезд на дом

Тест применяют для оценки резерва плазминогена и состояния фибринолитический системы.

Плазминоген – предшественник плазмина, ключевого фермента фибринолиза, который запускает лизис фибриновых сгустков (тромбов), ограничивая активность свертывания крови при повреждении сосудов.

Плазминоген синтезируется в печени и переходит в свою активную форму – плазмин – под действием активаторов плазминогена. Плазмин разрушает фибрин и фибриноген с образованием растворимых продуктов деградации фибрина.

Помимо лизиса тромбов, он играет важную роль в заживлении повреждений кожи и слизистых (очистка раневых поверхностей от излишков фибрина), поддержании проходимости протоков желез внешней секреции и ряде других физиологических и патологических процессов.

В фибринолитическую систему крови, помимо плазминогена, входят также активаторы плазминогена, их ингибиторы, альфа-2-антиплазмин. Нарушения в фибринолитической системе могут приводить к расстройству баланса свертывания и фибринолиза и риску тромбозов или кровотечений.

Активность плазминогена возрастает во время острой фазы воспаления (инфекции, травмы, опухоли, инфаркт миокарда и пр.), а также при беременности.

Дефицит плазминогена может быть приобретенным как следствие нарушения синтеза при тяжелых болезнях печени, повышенного потребления при диссеминированном внутрисосудистом свертывании (ДВС), длительном использовании препаратов урокиназы и стрептокиназы.

Врожденный дефицит плазминогена является редко встречающейся патологией, первоначально описанной в ассоциации с тромбозами. Тяжелые формы врожденного дефицита плазминогена могут приводить к такому явлению, как образование фибриновых псевдомембран на различных слизистых оболочках.

Локализацией таких поражений чаще является конъюнктива век, что соотносится с редкой формой фиброзного конъюнктивита (ligneous conjunctivitis), строго ассоциированного с гомозиготным дефицитом плазминогена.

- Алан Г.Б., Ву А. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам. Под редакцией А. Ву (пер. с англ. В.В. Меньшикова). — М.: Лабора, 4-ое изд. 2013:1280.

- Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Т.1. Под редакцией В.В. Меньшикова и В.В. Долгова, в 2 томах. — М.: Изд. группа ГЭОТАР-Медиа. 2012:928.

- Материалы фирмы-производителя реагентов.

- Морозова В.Т., Авдеева Н.А. Коагулологические синдромы. Лабораторная диагностика. Учебное пособие. — М.: Изд. РМАПО. 2014:149.

- Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.R. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Elsevier, 5-th Edition. 2012:2238.

Фибринолитическая активность (в крови) — Забор анализов на дому – 755-9395 — Столица-Медикл

Фибринолитическая активность – показатель системы свертывания крови. Основные показания к применению: ДВС-синдром, проявления гипокоагуляции и гиперкоагуляции.

Образовавшийся в результате свертывания крови сгусток крови в дальнейшем подвергается лизису. Растворение фибрина под действием ферментов фибринолитической системы крови, в основном под действием плазмина и называется фибринолизом.

Одним из методов определения скорости лизиса является «эуглобулиновый метод» определения фибринолитической активности, который отражает время растворения сгустка эуглобулинов, включающих и фибриноген, после добавления хлористого кальция/тромбина и осаждения исследуемой плазмы уксусной кислотой. Время лизиса в норме при таком методе — 3-4 часа.

Процессы фибринолиза постоянно протекают в норме, претерпевая изменения при ряде патологических состояний. Плазмин гидролизует не только фибрин, но и циркулирующий фибриноген.

Система фибринолиза включает такие основные компоненты как: плазмин, его неактивный предшественник – плазминоген, активатор плазминогена (урокиназа) и его ингибитор. Нарушение их соотношения приводит к патологической активации фибринолиза.

В свернувшейся крови людей фибринолиз выражен в слабой степени из-за присутствия в крови ингибиторов фибринолиза. Поэтому часто реакцию проводят в эуглобулиновой фракции плазмы, когда фибриновый сгусток отделяют от ингибиторов фибринолиза.

Метод основан на осаждении в кислой среде и при низкой температуре эуглобулиновой фракции, содержащей факторы свертывания и фибринолиза.

Главным компонентом эуглобулиновой фракции является плазминоген, кроме того, в ней содержится около 25% фибриногена, протромбин и другие факторы свертывающей системы крови. Полученный осадок эуглобулинов растворяется. Фибриноген превращается в фибрин.

Время от момента образования сгустка фибрина до его растворения выражает фибринолитическую активность крови. Эуглобулиновый лизис можно ускорить каолином – активатором фибринолиза. Тогда время лизиса эуглобулинового сгустка составляет 5-12 минут.

Определение спонтанной фибринолитической активности занимает длительный срок и в норме составляет – 4-6 часов. При этом цельная кровь разводится цитратно-ацетатным или натрий-ацетатным буфером, что ведет к значительному разбавлению ингибиторов фибринолиза и ускоренному лизису образовавшегося сгустка.

Повышение фибринолитической активности свидетельствует о склонности к гипокоагуляции. Такое состояние и развитие первичного фибринолиза происходит при поражении тканей богатых активаторами плазминогена.

Эти ситуации возникают при операциях на предстательной железе, печени, матки, легких или в результате их злокачественного перерождения.

Это происходит также при развитии 3-ей, гипокоагуляционной, стадии ДВС-синдрома.

Снижение фибринолитической активности является свидетельством преобладания процесса гиперкоагуляции, например, в 1-ой, гиперкоагуляционной, фазе ДВС-синдрома. Снижение активности возможно при инфаркте миокарда, злокачественных опухолях, при нормально протекающей беременности.