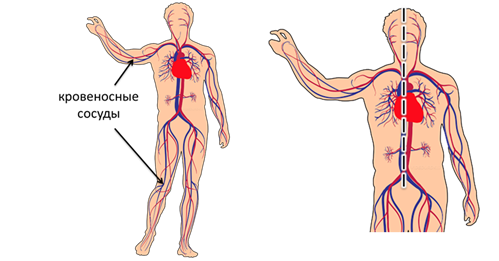

Кровь выполняет свои многочисленные функции только в том случае, если она движется. Она течёт по гигантской сети кровеносных сосудов с большой скоростью.

Например, эритроцит, который доставляет нашим клеткам кислород, проходит путь от сердца до колена менее чем за 3 сек.

Кровь движется по сосудам непрерывно благодаря работе сердца, которое является частью кровеносной системы.

Непрерывный ток крови по замкнутой системе кровеносных сосудов в строго определённом направлении называется кровообращением.

Для организма человека характерны четырёхкамерное сердце и замкнутая кровеносная система с двумя кругами кровообращения. Кровеносные сосуды присутствуют почти во всех тканях. Их нет только в ногтях, хрящах, эмали зубов, в эпителии. Питание клеток этих структур происходит благодаря перемещению необходимых веществ из рядом расположенных тканей.

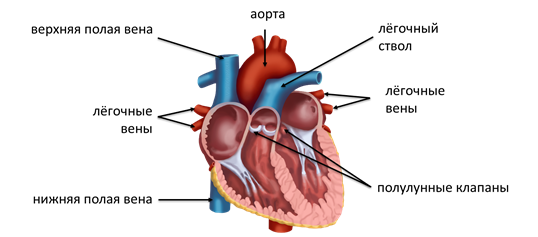

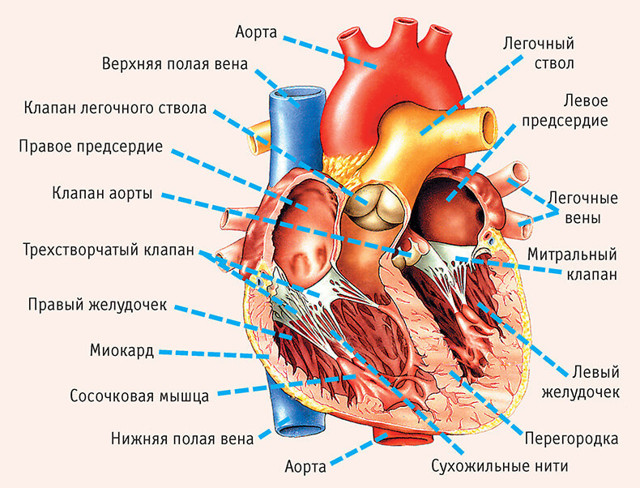

Строение сердца взрослого человека. Его размеры примерно равны сжатой в кулак кисти. Оно весит около 250 грамм у женщин и 330 грамм у мужчин. Сердце находится в центре грудной клетки и смещено нижним левым краем в левую сторону.

По отношению к средней линии тела сердце располагается несимметрично. Две трети сердца находятся в левой половине грудной клетки, а одна треть – в правой.

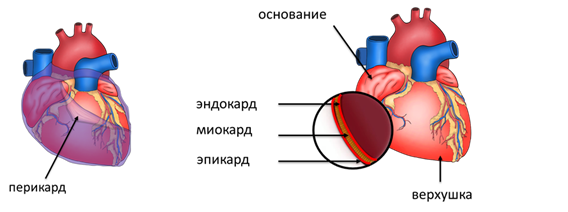

Верхняя расширенная часть сердца, от которой отходят сосуды, называется основанием, а нижняя, немного суженная часть, – верхушкой.

Стенка сердца состоит из трёх слоёв. Наружный соединительнотканный слой называется эпикардом.

Средний слой состоит из особой поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани и называется миокардом. Внутренний слой – эндокард– образован плоским эпителием.

Сердце окружено околосердечной сумкой – перикардом, который отделяет сердце от других органов. Между эпикардом и перикардом имеется замкнутая полость, заполненная жидкостью, которая уменьшает трение при сокращениях сердца.

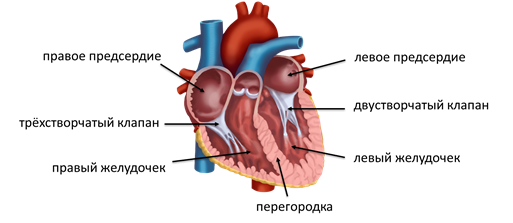

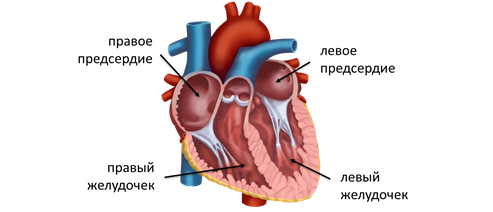

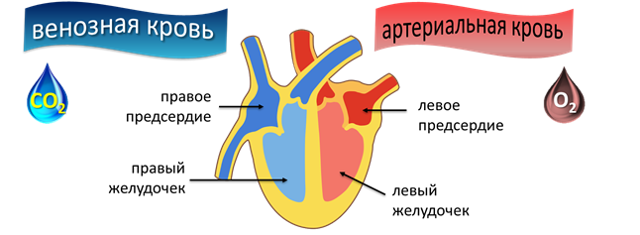

Сердце человека состоит из правой и левой половин (на рисунке левая половина расположена справа).

Они разделены сплошной перегородкой и не сообщаются между собой. В каждой половине сердца находятся предсердие и желудочек, между которыми имеется предсердно-желудочковое отверстие.

Оно закрыто в левой половине сердца двустворчатым клапаном, а в правой – трёхстворчатым клапаном.

Мышечная стенка предсердий гораздо тоньше стенки желудочков. Это объясняется тем, что предсердия выполняют менее напряжённую работу по сравнению с желудочками. Особенно большую нагрузку несёт левый желудочек. Его мышечная стенка приблизительно в три раза толще, чем стенка правого желудочка.

К правому предсердию подходят 2 полые вены, к левому – 4 лёгочные вены. От правого желудочка отходит крупный кровеносный сосуд – лёгочный ствол, от левого – аорта.

Отверстия, от которых начинаются лёгочный ствол и аорта, закрыты полулунными клапанами в виде трёх карманов.

Они открываются только во время сокращения желудочков, когда из них под высоким давлением кровь выбрасывается в сосуды.

Благодаря наличию клапанов кровь двигается только в одном направлении: из предсердий в желудочки, а из желудочков – в кровеносные сосуды.

Сердце работает непрерывно в течение всей жизни человека. Ни один даже самый совершенный двигатель не может сравниться с ним по работоспособности. Если сердце останавливается хотя бы на несколько мгновений, то наступает потеря сознания, и если срочно не заставить сердце сокращаться, наступает смерть.

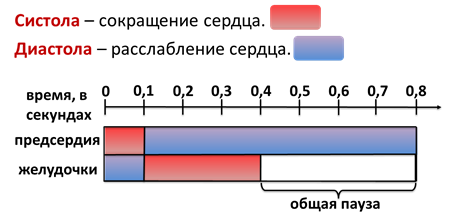

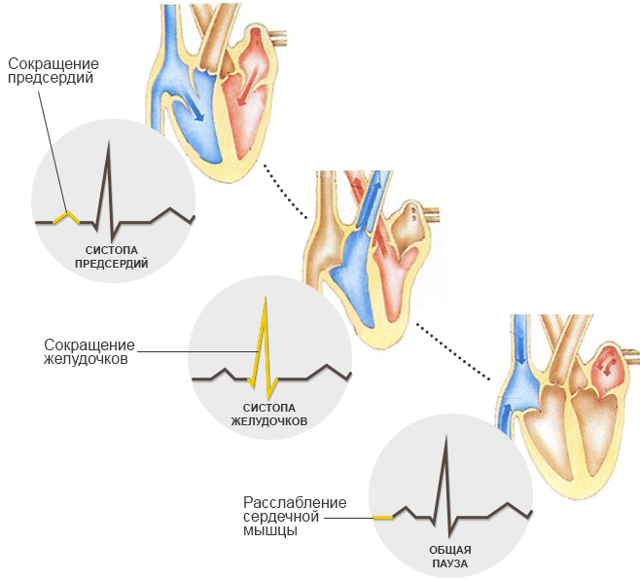

Работа сердца характеризуется чередованием сокращения и расслабления предсердий и желудочков.

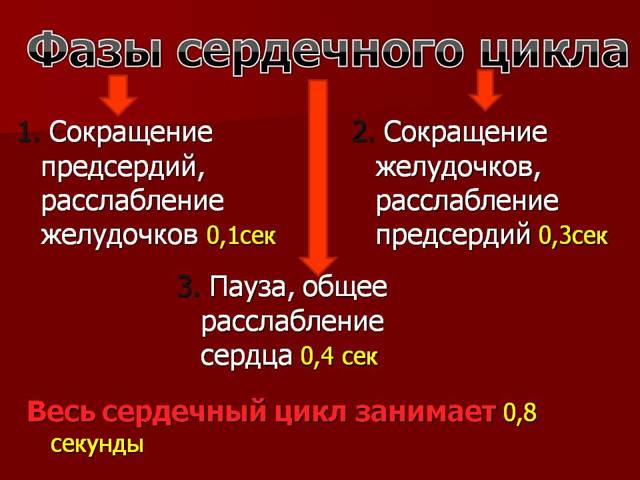

Сокращение сердца называется систолой, а расслабление – диастолой. Период, который охватывает одно сокращение и расслабление сердца, называется сердечным циклом.

В состоянии покоя сердце человека сокращается в среднем 75 раз в минуту. Рассчитаем продолжительность сердечного цикла для данного ритма. Для этого разделим 60 (в одной минуте 60 секунд) на 75 и получим 0,8 секунд – это и есть продолжительность сердечного цикла.

Из этого времени систола предсердий занимает 0,1 секунды, желудочки в этот момент находятся в расслабленном состоянии.

Давление внутри предсердий в это время становится больше, чем в расслабленных желудочках, и кровь беспрепятственно проходит через предсердно-желудочковые отверстия.

Далее следует систола желудочков, предсердия в этот момент расслаблены. Она длится 0,3 секунды. В этот момент давление внутри желудочков повышается, двух- и трёхстворчатый клапаны быстро захлопываются, и кровь оказывается на некоторое время в замкнутом пространстве внутри желудочков.

Как только давление в желудочках превысит давление в аорте, полулунные клапаны открываются, и кровь выбрасывается из сердца. Сокращение желудочков сменяется их расслаблением.

Период, в течение которого расслаблены и желудочки, и предсердия, называется общей паузой. Её продолжительность составляет 0,4 секунды. В это время двух- и трёхстворчатый клапаны открыты, и желудочки наполняются кровью, притекающей из предсердий.

Во время сокращения сердца кровь выбрасывается в сосуды, отходящие от сердца.

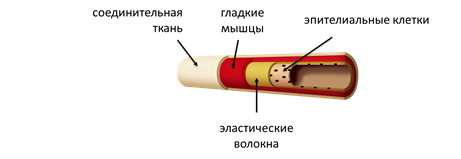

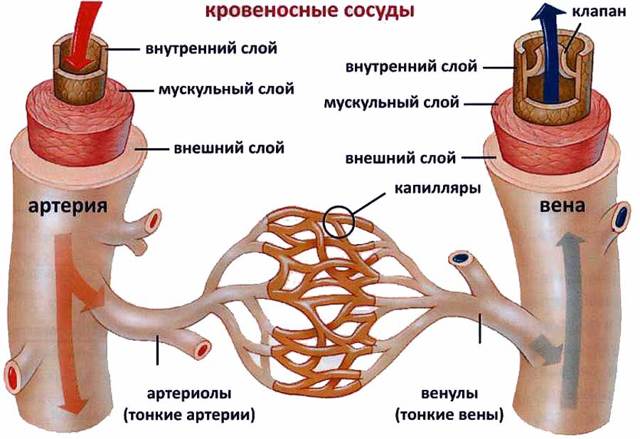

Все сосуды в теле человека подразделяются на артерии, капилляры и вены.

Артерии – это сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям. По ним течёт обогащённая кислородом кровь. Такая кровь называется артериальной. Исключение составляют только лёгочные артерии, которые отходят от сердца и несут венозную кровь.

Строение артерий. Их стенки состоят из трёх оболочек. Наружная соединительнотканная оболочка придаёт стенкам упругость. Средняя (двухслойная оболочка) состоит из эластических волокон и гладких мышечных клеток.

Вспомним, что гладкие мышечные клетки способны сокращаться и расслабляться, при этом происходит изменение диаметра кровеносного сосуда и, соответственно, изменение количества крови, поступающей к органу. Внутренняя оболочка образована эпителиальными клетками.

Как и наружная, она придаёт артериям прочность.

В теле человека артерии многократно разветвляются на более мелкие сосуды – артериолы. Самые мелкие артериолы переходят в капилляры.

Капилляры – тончайшие сосуды, проникающие во все органы и ткани организма. У человека их количество составляет около сорока миллиардов, а общая длина достигает ста тысяч километров, т. е. они могут окружить земной шар по экватору почти три раза.

В капиллярах происходит обмен различных веществ и газов между кровью и тканевой жидкостью. Эти процессы возможны потому, что стенки капилляров представлены одним слоем неплотно примыкающих друг к другу клеток. Проходя через капилляры, кровь отдаёт кислород и питательные вещества и обогащается углекислым газом и конечными продуктами обмена веществ.

Далее из капилляров кровь поступает в венулы– мелкие вены. Их стенки и стенки капилляров имеют сходное строение. Значит, венулы также участвуют в обмене веществ между кровью и тканевой жидкостью.

Из венул кровь собирается в более крупные кровеносные сосуды, которые несут кровь к сердцу. По венам течёт насыщенная углекислым газом и продуктами обмена веществ кровь. Такая кровь называется венозной. Исключение составляют лёгочные вены, которые несут артериальную кровь к сердцу.

Стенки вен похожи по строению на стенки артерий, но они значительно тоньше и эластичнее. Отличие заключается в том, что мышечный слой в венах слабо развит, а иногда и вовсе отсутствует.

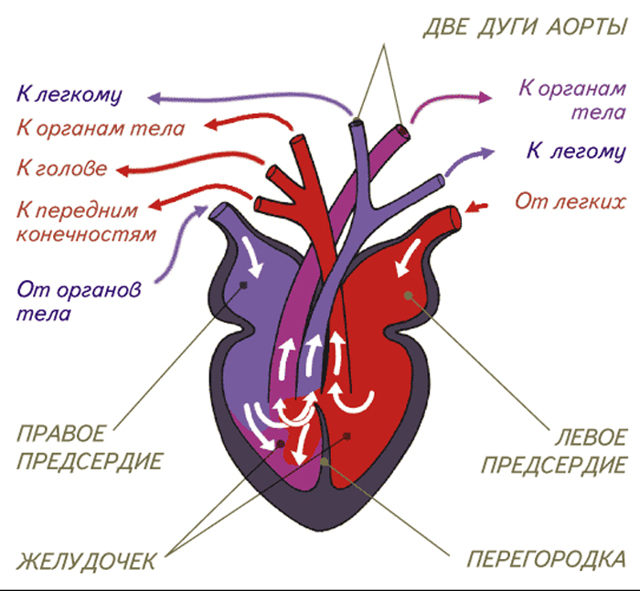

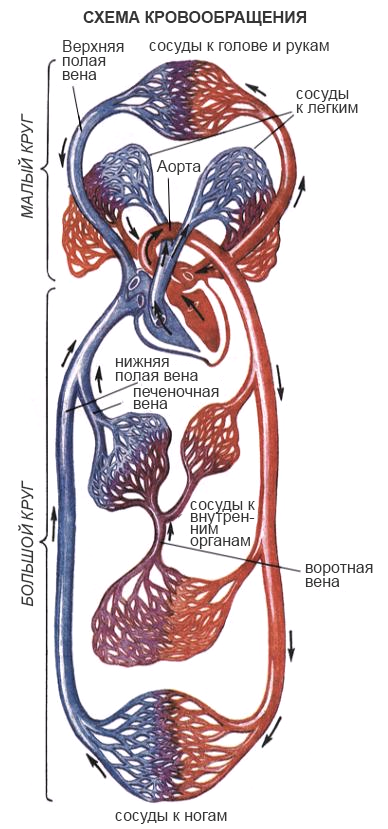

У человека движение крови происходит по двум замкнутым системам сосудов, каждая из которых соединена с сердцем, – это большой (системный) и малый (лёгочный) круги кровообращения.

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка сердца самой крупной артерией – аортой. Она идёт вверх, образу дугу, и затем спускается вниз вдоль позвоночника. От дуги аорты отходят две крупные артерии, которые несут кровь к голове и верхним конечностям.

Ниже дуги аорты отходят сосуды, снабжающие кровью туловище, внутренние органы и ноги. В органах артерии делятся более мелкие артериолы, которые разветвляются и образуют обширные сети капилляров.

Из капилляров кровь собирается в венулы, которые сливаются между собой и образуют вены. Заканчивается большой круг кровообращения верхней и нижней полыми венами, впадающими в правое предсердие.

По верхней полой вене к сердцу оттекает кровь от головы, шеи и рук, а нижняя полая вена несёт в сердце кровь от туловища, органов брюшной полости и нижних конечностей.

Кровь, циркулирующая по большому кругу кровообращения, снабжает все клетки тела кислородом и питательными веществами и уносит от них углекислый газ и продукты распада.

Из крови, проходящей через камеры сердца, сама сердечная мышца ничего не может извлечь для собственного питания.

Поэтому она так же, как и другие органы, снабжается артериальной кровью. К сердцу от аорты идут две артерии. Они, как корона или венец, окружают сердце и поэтому называются коронарными или венечными. Веточки коронарных сосудов проникают в толщу сердечной мышцы, снабжая её питательными веществами и кислородом. Вены, собирающие кровь от сердечной мышцы, впадают прямо в правое предсердие.

Теперь рассмотрим, куда движется кровь, после того как она оказалась в правом предсердии. Отсюда венозная кровь попадает в правый желудочек, от которого берёт начало малый круг кровообращения. Из правого желудочка кровь выталкивается в лёгочный ствол, который делится на две лёгочные артерии, входящие в левое и правое лёгкие.

Там они ветвятся на артериолы, затем на капилляры, которые густо оплетают лёгочные пузырьки с воздухом. Когда кровь проходит через капилляры лёгких, она теряет углекислый газ и насыщается кислородом.

Именно здесь венозная кровь превращается в артериальную. Далее так же, как и в большом круге кровообращения, капилляры сливаются в венулы, которые, в свою очередь, формируют вены, и наконец по четырём лёгочным венам артериальная кровь попадает в левое предсердие.

Получается, что левая половина сердца заполнена богатой кислородом артериальной кровью, а правая – бедной кислородом, но богатой углекислым газом венозной кровью. Артериальная и венозная кровь не смешиваются между собой, так как левая и правая половины сердца разделены между собой сплошной перегородкой.

Итог урока. Движение крови в организме человека (кровообращение) происходит благодаря непрерывной работе сердца, которое последовательно перегоняет кровь по большому и малому кругам кровообращения. Кровеносная система человека замкнутая. Сердце четырёхкамерное, состоит из двух предсердий и двух желудочков.

В работе сердца выделяют три стадии: сокращение предсердий, сокращение желудочков и общая пауза. Выделяют три типа сосудов: артерии (по которым кровь движется от сердца), капилляры (мельчайшие кровеносные сосуды, в которых происходит газообмен в лёгких и обмен веществ в тканях) и вены, по которым кровь возвращается в сердце.

Строение сердечно-сосудистой системы

Организм человека — это сложная и упорядоченная физиологическая система, в которой каждый орган взаимосвязан и производит определенные действия.

Главное значение для поддержания полноценной жизнедеятельности имеет сердечно-сосудистая система.

Разберемся в строении сердечно-сосудистой системы, ее предназначении в организме, что она производит и для чего она нужна. На эти вопросы стоит дать развернутые ответы.

Строение

Сердечно-сосудистая система (ССС) – важный составляющий компонент организма, который наделен многофункциональной структурой. Ее строение имеет в составе органы, которые представляют огромное значение для жизни. Среди них имеется сердце и кровеносные сосуды – вены, артерии, капилляры. Они производят транспортировку крови в организме.

Главным элементом ССС является сердце, оно обеспечивает полноценный процесс движения жидкостей. К вспомогательным относят сосуды, они доставляют последные элементы и кислород в структуру клеток. За счет этого организм получает элементы, которые требуются для поддержания жизни:

- полезные вещества;

- гормональные компоненты;

- витамины;

- минералы.

Сердце

Сердце – полый орган с мышечной структурой. Оно выполняет транспортировку крови по сосудам, это происходит под влиянием ритмичных сокращений, которые имеют определенную последовательность.

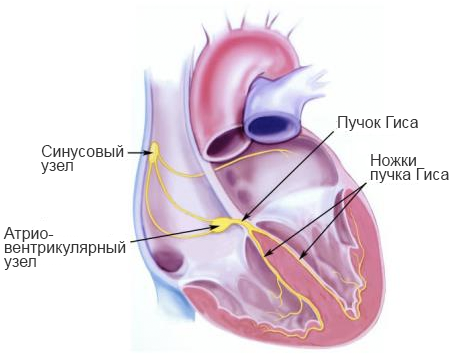

Это важный орган, который наделен автоматизмом, он способен сокращаться под воздействием импульсов, образующихся в нем.

Состояние возбуждения, которое генерируется в области синусно-предсердного узла, переходит на ткани миокарда, провоцирует непроизвольные сокращения мышечных волокон.

Стенки сердца имеют в составе три листка:

- эндокард. Он выстилает внутреннюю область сердца и образует клапанный аппарат ССС;

- миокард. Эта часть является мышечным слоем, который требуется для сокращения камер в сердечной мышце;

- эпикард – наружная оболочка, которая соединяется с перикардом.

В строении сердечной мышцы имеется 4 камеры с изолированной структурой: 2 желудочка и 2 предсердия. Все камеры соединяются при помощи клапанной системы.

Сердце наделено правым и левым предсердием, которые обладают некоторыми особенностями:

- в зону левого предсердия при помощи четырех легочных вен равных в диаметре транспортируется кровь с высоким уровнем кислорода. Она поступает в дистальную фазу при помощи открытого митрального клапана и затем транспортируется в область левого желудочка. В систольный период кровь под давлением переходит в область с аортой;

- в правом предсердии скапливается определенный показатель переработанной крови. Она имеет сниженный уровень кислорода и повышенный показатель углекислого газа. Она проникает из верхней и нижней зоны тела, ее транспортировка производится с помощью двух вен — v. cava superior и v. cava interior.

Сокращения сердечной мышцы обладают ритмичным течением, в нормальном состоянии наблюдается до 60-80 ударов в минуту. Но есть несколько нюансов:

- период сокращения мышечной ткани предсердий длится 0,1 секунды;

- напряжение желудочков продолжается в течение 0,3 секунды;

- длительность паузы составляет 0,4 секунды.

Работа сердечной мышцы протекает в двух тонах, особенности которых представлены в таблице:

| Систолический | Обладает низким и продолжительным характером. Он образуется в процессе колебания створок при захлопывании митрального и двухстворчатого клапана. |

| Диастолический | Имеет высокий и короткий характер. Он образуется при закрытии полулунных аортальных клапанов и ЛА |

Сосуды

В кровеносной системе важную роль выполняют сосуды, они переносят кровь и доставляют ее во внутренние органы и ткани. Они бывают разного типа и размера.

В ССС входят разновидности сосудов:

- артериолы. Это артерии с небольшим диаметром, он составляет 300 мкм. Они предшествуют капиллярам;

- венулы. Это вены, которые примыкают прямо к капиллярам. За счет них осуществляется транспортировка крови с низким уровнем кислорода к зоне с крупными венами;

- капилляры. Они считаются мелкими кровеносными сосудами, в диаметре — 8-11 мкм. В них протекает метаболизм кислорода и полезных элементов. В этом процессе участвует интерстициальная жидкость внутренних органов и тканей;

- артериоло-венозные анастомозы. Они являются соединительными элементами, которые производят транспортировку крови из артериол в область венул.

Вены

Вены – это крупные сосуды. Они производят транспортировку крови от зоны с периферическим кровообращением к сердечной мышце. Если сравнивать вены с артериальными сосудами, то у вен стенки имеют не плотную структуру. У них не имеется гладкомышечных волокон.

Вены, которые находятся в большом круге кровообращения, производят сбор крови с высоким содержанием двуокиси кислорода, продуктов обмена веществ, гормонов желез внутренней секреции и других веществ.

Они доставляют ее в область правого предсердия от органов и частей тела.

А вот вены малого круга обеспечивают отток крови с высоким уровнем кислорода и переносят ее из дыхательной системы в зону левого предсердия.

Система воротной вены обеспечивает осуществление важных процессов для организма. Она производит передачу в общий кровоток пищевых волокон, которые всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Артерии

Артерии являются полыми трубками с эластичной структурой. Они производят транспортировку крови от сердца к периферической системе. Стенки обладают толстой и плотной структурой, которая образована из нескольких слоев: из мышечных, эластичных, коллагеновых тканей.

Артерии изменяются в диаметре в соответствии с циркулирующей в них жидкости. Они пропускают много крови с высоким содержанием кислорода. Далее она распространяется по внутренним органам организма.

У аорты выделяют следующие важные компоненты:

- восходящий отдел. Он дает начало для коронарных артерий, которые подпитывают сердце;

- дуга аорты. В ней располагаются крупные артериальные сосуды. Они обеспечивают питание органов в голове, шее, в зоне верхних конечностей;

- нисходящий отдел. Он имеет зоны двух видов — грудную и брюшную.

Круги кровообращения

У людей в кровеносной системе движение крови производится в определенной последовательности. Она проходит круги, которые могут быть большим и малым. При этом каждый из них обладает некоторыми отличительными нюансами:

- малый круг производит транспортировку крови от сердечной мышцы к органам дыхания. Его начало идет от области с правым желудочком, легочного ствола, а оканчивается зоной с левым предсердием с легочными венами и артериями;

- большой — выполняет соединение сердца с остальными составляющими частями тела. Он начинается от аорты, которая находится в области левого желудочка. Благодаря ему происходит образование вен в правом предсердии.

В малом круге при кровообращении создается давление, которое насыщает кровь кислородом. В нем при помощи легочных капилляров выводится углекислый газ.

Давление

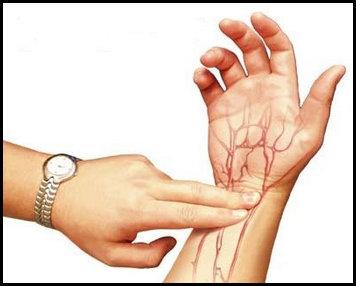

Кровеносная система у каждого человека обязательно имеет постоянное регулирование кровяного давления. При сокращении левого и правого желудочка кровоток становится пульсирующим. Это можно почувствовать на любой крупной артерии, но часто на области запястья.

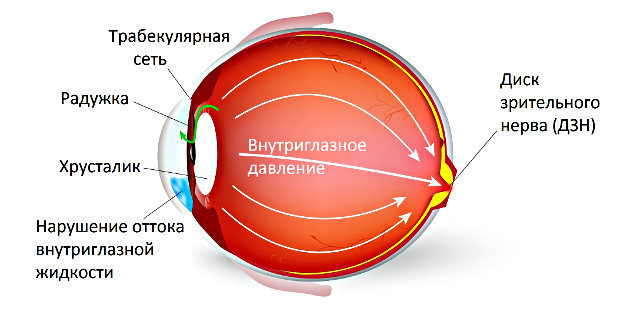

Давление бывает артериальным, внутричерепным и внутриглазным. Каждый вид обладает некоторыми особенностями и важными качествами.

Артериальное

Артериальное давление – это основной показатель состояния гемодинамики человеческого организма. Он определяет степень силы, с которой поток крови оказывает давление на структуру сосудистых стенок.

Формирование АД происходит при помощи нескольких факторов:

- состояние тонусов сосудов, а именно артериол;

- степень силы сокращений сердца;

- реологические показатели крови;

- на формирование артериального давления оказывает влияние общий объем крови, который циркулирует во всем организме;

- степень интенсивности движения крови в области капиллярного русла;

- воздействие на сосуды, которые вызывают сужение и расширение сосудов.

Артериальное давление бывает нескольких видов. В таблице имеются разновидности с кратким описанием.

| Систолическое | Оно сопровождается максимальным повышением в период систолы |

| Диастолическое | Оно понижается до низкого уровня при диастоле |

| Пульсовое | Оно является разницей между показателями систолического и диастолического давления. При помощи него можно оценить колебания артериального давления на протяжении полного сердечного цикла |

| Динамическое среднее | Это условная величина. Она является показателем давления в сосудистом русле без его повышения в систолу и понижения в диастолу. Это стабильная работа сердца |

| Боковое | Разновидность давления. С ним кровь оказывает влияние на область сосудистой стенки |

| Конечное | Это давление является суммой потенциальной и кинетической энергии крови, которая проходит по кровеносной системе |

| Ударное | Оно является разницей между боковым и конечным показателем величины |

В соответствии с повышением и снижением артериального давления выделяют два состояния:

- гипертония. Во время этого состояния наблюдается сильное повышение АД, которое может иметь стойкий характер. Если вовремя его не снизить до нормального показателя, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. При повышении артериального давления у людей возникают сильные головные боли в затылочной и височной части, головокружения, отдышка, проблемы со сном, снижение работоспособности;

- гипотония. Диагноз ставится когда у человека наблюдаются показатели артериального давления ниже 89/59 мм. рт. ст. Оно тяжело поддается коррекции и может иметь длительный период лечения. Его можно привести в норму самостоятельно, для этого требуется нормализовать режим дня, улучшить качество питания, увеличить физическую активность.

Внутричерепное

- Внутричерепное давление показывает уровень давления внутри черепной коробки, а именно в синусах мозговой оболочки с твердой структурой, в области желудочек головного мозга, в полостях с эпидуральным и субарахноидальным строением.

- Поддержание нормальных показателей внутричерепного давления обеспечивается сложными процессами:

- регулирование церебрального перфузионного давления;

- поддержание состояния тонуса сосудов в головном мозге;

- контроль над полным объемом кровотока в головном мозге;

- контролирование выделения и разрушения цереброспинальной жидкости.

Внутричерепное давление подразделяется на разновидности:

- гипертензия – повышение давления в черепной коробке. Это может возникнуть из-за патологических процессов – травмы черепно-мозгового характера, опухолевые образования, внутричерепное кровоизлияние;

- гипотензия. Во время нее отмечается снижение внутричерепного давления. Возникает в результате повреждений с вытеканием цереброспинальной жидкости. Иногда проявляется при передозировке дегидратирующими медикаментами.

Внутриглазное

Внутриглазное давление – это усиление или снижение натиска жидкости глазного яблока на область склеры и роговицы глаза. Обычно ВГД не подвергается сильным изменениям, это обеспечивает формирование нормальных физиологических условий для глазных структур. Повышение или понижение ВГД считается отклонением от нормы, которое впоследствии может нанести серьезный вред зрению.

Внутриглазное давление разделяется на несколько разновидностей:

- повышенное. При нем развивается глаукома. Это происходит из-за повышенного тонуса в артериолах, нарушения показателей иннервации сосудов глаза, расстройства оттока внутриглазной жидкости, повышенного уровня давления в склеральных венах, наличия анатомических дефектов в строении камер зрительных органов;

- пониженное. Оно встречается не часто, но представляет серьезную опасность для здоровья. Это состояние провоцируют хирургические вмешательства, повреждения глаза, недоразвитое глазное яблоко, отслойка сетчатки, снижение АД.

Кровеносная система и ее составляющие – это основа организма. Она обеспечивает поддержание жизни и полноценного функционирования внутренних органов. Даже небольшое нарушение может привести к серьезным проблемам во всех системах организма. Важно внимательно следить за работой сердца, сосудов, артерий, это позволит поддерживать в норме кровообращение и давление.

Работа сердца — урок. Биология, Человек (8 класс)

Работа сердца состоит в ритмическом нагнетании крови в сосуды кругов кровообращения. Желудочки выталкивают кровь в круги кровообращения с большой силой, чтобы она могла достичь самых удалённых от сердца участков тела. Поэтому они имеют хорошо развитые мышечные стенки, особенно левый желудочек.

При каждом сокращении левого желудочка кровь с силой ударяется об упругие стенки аорты и растягивает их. Волна упругих колебаний, возникающая при этом, быстро распространяется по стенкам артерий.

Такие ритмические колебания стенок сосудов называются пульсом. Каждый удар пульса соответствует одному сердечному сокращению. Путём подсчёта пульса можно определить количество сокращений сердца в (1) мин.

Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) у человека в состоянии покоя составляет около (75) ударов в минуту.

Пульс можно прощупывать на поверхности тела в тех местах, где крупные сосуды лежат близко к поверхности тела: на висках, на внутренней стороне запястья, по бокам шеи.

Работа сердца по перекачиванию крови протекает циклически. Сокращение сердца называется систолой, а расслабление — диастолой.

Один сердечный цикл (последовательность процессов, происходящих за одно сокращение сердца (систола) и его последующее расслабление (диастола)) длится (0,8) с. (три фазы):

- (0,1) с. занимает сокращение (систола) предсердий ((I) фаза),

- (0,3) с. — сокращение (систола) желудочков ((II) фаза),

- (0,4) с. — общее расслабление (диастола) всего сердца — общая пауза ((III) фаза).

При каждом сокращении предсердий кровь из них переходит в желудочки, после чего начинается сокращение желудочков. По окончании сокращения предсердий створчатые клапаны захлопываются, и при сокращении желудочков кровь не может вернуться в предсердия.

Она выталкивается через открытые полулунные клапаны из левого желудочка (по аорте) в большой круг, а из правого (по лёгочной артерии) — в малый круг кровообращения.

Затем наступает расслабление желудочков, полулунные клапаны закрываются и не дают крови вытекать обратно из аорты и лёгочной артерии в желудочки сердца.

Работа сердца сопровождается шумами, которые получили название тонов сердца. В случае нарушений в работе сердца эти тоны меняются, и, прослушивая их, врач может поставить диагноз.

Сердечная мышца обладает особым свойством — автоматией. Если сердце удалить из грудной клетки, оно некоторое время продолжает сокращаться, не имея никакой связи с организмом. Импульсы, заставляющие сердце биться, ритмически возникают в небольших группах мышечных клеток, которые называют узлами автоматии.

Главный узел автоматии находится в мышце правого предсердия, именно он задаёт ритм сердцебиения у здорового человека.

Регуляция работы сердца и кровообращения

Работа сердца и сосудов регулируется двумя путями: нервным и гуморальным.

- Нервная регуляция сердца осуществляется вегетативной нервной системой.

- Гуморальная регуляция происходит при воздействии различных химических веществ, приносимых к сердцу током крови.

Источники:

Любимова З. В., Маринова К. В. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс. — М.: Владос.

https://biolicey2vrn.ru/index/rabota_serdca/0-346

https://galactic.org.ua/clovo/f_c3.htm

Фазы сердечного цикла

Миокарду свойственны следующие свойства: возбудимость, возможность к сокращению, проводимость и автоматия. Для понимания фаз сокращений сердечной мышцы необходимо запомнить два основных термина: систола и диастола. Оба термина имеют греческое происхождение и противоположны по значению, в переводе systello означает «стягивать», diastello — «расширять».

Фазы сердечного цикла:

1. СИСТОЛА ПРЕДСЕРДИЙ

Кровь направляется к предсердиям. Обе камеры сердца последовательно наполняются кровью, одна часть крови задерживается, другая поступает дальше в желудочки через открытые атриовентрикулярные отверстия.

Вот на этом моменте систола предсердий и берет свое начало, стенки обоих предсердий напрягаются, начинает расти их тонус, отверстия вен, несущих кровь, смыкаются благодаря кольцевым пучкам миокарда. Результатом подобных изменений становится сокращение миокарда — систола предсердий.

При этом кровь из предсердий через атриовентрикулярные отверстия быстро стремится попасть в желудочки, что не становится проблемой, т.к. стенки левого и правого желудочков расслаблены в данный промежуток времени, а полости желудочков расширяются. Фаза длится всего 0,1 с, в ходе которой систола предсердий ещё и наслаивается на последние моменты диастолы желудочков.

Стоит отметить, что предсердиям нет необходимости в использовании более мощного мышечного слоя, их работа заключается лишь в перекачивании крови в соседние камеры. Именно из-за отсутствия функциональной необходимости мышечный слой левого и правого предсердий более тонкий, чем аналогичный слой желудочков.

2. СИСТОЛА ЖЕЛУДОЧКОВ

После систолы предсердий начинается вторая фаза — систола желудочков, она начинается также с периода напряжения сердечной мышцы. Период напряжения длится в среднем 0,08 с.

Даже это мизерное время физиологам удалось разделить на две фазы: в течение 0,05 с происходит возбуждение мышечной стенки желудочков, начинается повышение ее тонуса, как бы побуждая, стимулируя к будущему действию — фаза асинхронного сокращения.

Второй фазой периода напряжения миокарда является фаза изометрического сокращения, она длится 0,03 с, в течение которых идет возрастание давления в камерах, достигающее значительных цифр.

Здесь возникает закономерный вопрос: почему же кровь не устремляется обратно в предсердие? Именно так бы и произошло, но она совершить подобного не может: первое, что начинает выталкиваться в предсердие, это плавающие в желудочках свободные края створок атриовентрикулярных клапанов.

Казалось бы, под таким давлением они должны были вывернуться в полость предсердия. Но подобного не случается, так как увеличивается напряжение не только в миокарде желудочков, также напрягаются мясистые перекладины и сосочковые мышцы, натягивая сухожильные нити, которые и уберегают створки клапанов от «выпадения» в предсердие. Таким образом, смыканием створок атриовентрикулярных клапанов, то есть захлопыванием сообщения между желудочками и предсердиями, заканчивается период напряжения в систоле желудочков.

После того, как напряжение достигнет максимума, берет свое начало период сокращения миокарда желудочков, длится он в течение 0,25 с, в этот период совершается собственно систола желудочков. За 0,13 с происходит выброс крови в отверстия легочного ствола и аорты, клапаны прижимаются к стенкам. Происходит это из-за нарастания давления до 200 мм рт.ст.

в левом желудочке и до 60 мм рт.ст. в правом. Эта фаза носит название фазы быстрого изгнания. После нее, в оставшееся время, происходит более медленный выброс крови под меньшим давлением — фаза медленного изгнания. В этот момент предсердия расслаблены и начинают снова получать кровь из вен, таким образом происходит наслаивание систолы желудочков на диастолу предсердий.

3. ОБЩАЯ ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ОБЩАЯ ДИАСТОЛА)

Мышечные стенки желудочков расслабляются, вступая в диастолу, которая длится 0,47 с. В этот период диастола желудочков накладывается на еще продолжающуюся диастолу предсердий, так что эти фазы сердечного цикла принято объединять, называя их общей диастолой, или общей диастолической паузой.

Но это не значит, что все замерло. Представьте себе, желудочек сократился, выжав из себя кровь, и расслабился, создав внутри своей полости как бы разреженное пространство, практически отрицательное давление. В ответ кровь стремится обратно в желудочки.

Но полулунные створки аортального и легочного клапанов, возвращающейся же кровью, отдвигаются от стенок. Они смыкаются, перекрывая просвет. Период длящийся 0,04 с, начинающийся от расслабления желудочков до перекрывания просвета полулунными клапанами, называется протодиастолическим периодом (греческое слово proton означает «сначала»).

Крови ничего не остается, как начать свой путь по сосудистому руслу.

В следующие после протодиастолического периода 0,08 с миокард вступает в фазу изометрического расслабления. В ходе этой фазы створки митрального и трехстворчатого клапанов еще закрыты, и кровь, стало быть, в желудочки не поступает.

Но спокойствие заканчивается тогда, когда давление в желудочках становится ниже, чем давление в предсердиях (0 или даже чуть меньше в первых и от 2 до 6 мм рт.ст. во вторых), что неминуемо ведет к открытию атриовентрикулярных клапанов. Кровь успевает за это время накопится в предсердиях, диастола которых началась раньше.

За 0,08 с она благополучно перекочевывает в желудочки, осуществляется фаза быстрого наполнения. Кровь еще 0,17 с постепенно продолжает поступать в предсердия, небольшое ее количество попадает в желудочки через атриовентрикулярные отверстия — фаза медленного наполнения.

Последнее, что претерпевают желудочки во время своей диастолы, это неожиданное поступление крови из предсердий за их систолу, длящееся 0,1 с и составляющее пресистолический период диастолы желудочков. Ну а дальше цикл замыкается и начинается вновь.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА

Подведем итог. Суммарное время всей систолической работы сердца составляет 0,1 + 0,08 + 0,25 = 0,43 с, тогда как диастолическое время для всех камер в общей сложности — 0,04 + 0,08 + 0,08 + 0,17 + 0,1 = 0,47 с, то есть фактически сердце полжизни «работает», а остальной срок «отдыхает».

Если сложить время систолы и диастолы, получится, что длительность сердечного цикла 0,9 с. Но здесь есть некоторая условность в расчетах. Ведь 0,1 с. систолического времени, приходящаяся на систолу предсердий, и 0,1 с. диастолического, отведенная на пресистолический период, по сути, одно и то же.

Ведь две первые фазы сердечного цикла наслаиваются одна на другую. Поэтому для общего хронометража одну из этих цифр следует просто аннулировать. Делая выводы, можно довольно точно оценить количество времени затраченного сердцем на совершение всех фаз сердечного цикла, длительность цикла будет равна 0,8 с.

ТОНЫ СЕРДЦА

Рассмотрев фазы сердечного цикла, нельзя не упомянуть о звуках, издаваемых сердцем. В среднем около 70 раз в минуту сердце производит два действительно похожих на удары звука. Тук-тук, тук-тук.

Первое «тук», так называемый I тон, порождается систолой желудочков.

Для простоты можно запомнить, что это результат захлопывания атриовентрикулярных клапанов: митрального и трикуспидального. В момент быстрого напряжения миокарда клапаны, чтобы не выпустить кровь обратно в предсердия, закрывают атриовентрикулярные отверстия, их свободные краешки смыкаются, и раздается характерный «удар».

Если же быть точнее, в формировании I тона участвуют и напрягающийся миокард, и дрожащие сухожильные нити, и колеблющиеся стенки аорты и легочного ствола.

II тон — результат диастолы. Он возникает, когда полулунные створки клапанов аорты и легочного ствола преграждают путь крови, вздумавшей вернуться в расслабившиеся желудочки, и «стукают», соединяясь краешками в просвете артерий. Это, пожалуй, и все.

Однако в звуковой картине происходят изменения, когда у сердца неприятности. При болезнях сердца звуки могут становиться весьма разнообразными. Могут меняться оба известных нам тона (становиться тише или громче, раздваиваться), появляются дополнительные тоны (III и IV), могут возникают различные шумы, писки, щелчки, звуки, названные «криком лебедя», «кашлем коклюша» и др.

Сердечный цикл: систола, диастола, сокращения

Содержание

- Фаза диастолы

- Фаза систолы

Функциональной мерой насосной функции сердца принято считать сердечный цикл, который включает 2 фазы — систолу и диастолу.

В начале диастолы, сразу после закрытия аортального клапана давление в левом желудочке меньше аортального, но превышает предсердное, т.к. аортальный и митральный клапаны закрыты.

Это короткий изоволюмический период диастолы (период изометрической релаксации желудочка).

Затем давление в желудочке падает ниже предсердного давления, что вызывает открытие митрального клапана и поступление крови из предсердия в желудочек.

- В наполнении желудочка выделяют три периода:

- 1) фазу раннего (быстрого) наполнения, в течение которой происходит наибольшее поступление в желудочек крови, накопившейся в предсердии. Затем наполнение желудочка замедляется; при этом предсердие выполняет роль каната для возврата крови в сердце (диастаз);

- 2) диастаз [(греч. diastasis — разделение) в кардиологии — это показатель сократительной функции левого предсердия, представляющий собой разность давлений в левом предсердии в конце и начале диастолы] и

- 3) сокращение предсердия, которое обеспечивает наполнение желудочка до его конечного диастолического объема.

- В эту фазу кровь частично течет ретроградно через отверстия легочных вен из-за отсутствия в них клапанов.

Во время диастолы потоки крови из периферических сосудов системного кровообращения направляются в правое предсердие, а из малого круга кровообращения — в левое. Перемещение крови из предсердий в желудочки происходит при открытии трикуспидального и митрального клапанов.

В фазу ранней диастолы кровь свободно поступает из венозных сосудов в предсердия и при открытии трикуспидального и митрального клапанов заполняет соответственно правый и левый желудочки.

Происходящее в конце диастолы желудочков сокращение предсердий (систола предсердий) обеспечивает дополнительный активный приток крови в желудочковые камеры.

Это заключительное поступление крови составляет 20—30% от всего объема диастолического наполнения желудочков.

Фаза систолы

Затем начинается процесс сокращения желудочков — систола. Во время систолы внутрижелудочковое полостное давление увеличивается и когда оно превышает давление в предсердиях, митральный и трикуспидальный клапаны принудительно захлопываются. В процессе сокращения желудочков существует короткий промежуток времени, когда все четыре клапана (отверстия) сердца закрыты.

Это детерминировано тем, что давление в желудочках может быть достаточно высоким, чтобы захлопнуть митральный и трикуспидальный клапаны, но недостаточно высоким, чтобы открыть аортальный и легочный. При закрытии всех сердечных клапанов желудочковые объемы не изменяются. Этот кратковременный период в начале систолы желудочков называют периодом изоволюмического сокращения.

В процессе дальнейшего сокращения желудочков давление в них начинает превышать давление в аорте и легочной артерии, что обеспечивает открытие аортального и легочного клапанов и выброс крови из желудочков (период гетерометрического сокращения, или фаза выброса). Когда систола заканчивается и давление в желудочках падает ниже давления в легочной артерии и аорте, легочный и аортальный клапаны захлопываются.

Несмотря на то, что сердечные циклы правого и левого сердца полностью идентичны, физиология этих двух систем различается. Это различие имеет функциональный характер и в современной кардиологии дифференцируют по признаку комплаенса (от англ, compliance — соответствие, согласие) систем.

В аспекте обсуждаемого вопроса «соответствие» — это мера зависимости между давлением (Р) и объемом (V) в закрытой гемодинамической системе. Комплаенс отражает регуляторный компонент системы. Различают системы с высоким и низким комплаенсом.

Для системы правого сердца, осуществляющей кровоток через правое сердце (правое предсердие и желудочек) и в сосудах легочной артерии, характерен высокий комплаенс.

В этой “венозной системе” значительные колебания объема крови, включая его повышение, в правом желудочке при нормальных физиологических условиях существенно не влияют на давление в сосудах малого круга кровообращения.

Благодаря высокому комплаенсу правого желудочка и сосудов системы легочной артерии обеспечивается полноценный систолический выброс крови из правого желудочка в легочную артерию, в которой давление очень низкое — находится в диапазоне от 25 до 30 мм рт. ст., что составляет примерно 1/4—1/5 часть от уровня нормального системного артериального давления (100—140 мм рт. ст.).

Таким образом, в норме тонкостенный, т. е. относительно маломощный, правый желудочек справляется с перекачиванием больших объемов крови благодаря его высокой функциональной совместимости (высокому комплаенсу) с легочной артерией.

Если бы в эволюции не сформировался данный комплаенс, то в условиях повышенного кровенаполнения правого желудочка (напр., незаращение межжелудочковой перегородки со сбросом крови из левого желудочка в правый, гиперволемия) развивалась бы легочная гипертензия (т. е.

повышение давления в легочной артерии) — тяжелая форма патологии с высоким риском летального исхода.

В отличие от правого сердца и легочного кровообращения, левое сердце и большой круг кровообращения представляют собой систему с низким комплаенсом.

Входящие в эту артериальную систему «высокого давления» структуры существенно отличаются от системы правого сердца: левый желудочек толще и массивнее правого; аортальный и митральный клапаны более толстые, чем легочный и трикуспидальный; системные артерии мышечного типа, т. е. артериолы — это довольно «толстостенные трубки».

В норме даже небольшое уменьшение минутного объема сердца приводит к заметному увеличению тонуса артериол — резистивных сосудов («кранов сосудистой системы», как их называл И.М.

Сеченов) и, соответственно, повышению уровня системного диастолического давления крови, которое в основном зависит от тонуса артериол.

Напротив, увеличение минутного объема сердца сопровождается снижением тонуса резистивных сосудов и снижением диастолического давления.

Эти факты, т. е. разнонаправленность изменений объема крови и кровяного давления, свидетельствуют о том, что «артериальная система» левого сердца является системой с низким комплаенсом. Итак, основным фактором, детерминирующим кровоток в венозной системе правого сердца, является объем крови, а в артериальной системе левого сердца — тонус сосудов, т. е. кровяное давление.

Что такое систола и диастола

Для перемещения крови по сосудам требуется создать перепад давления, так как кровоток осуществляется от высокого уровня к низкому. Это возможно благодаря сокращению (систоле) желудочков. В период диастолы (расслабление) они заполняются кровью, чем больше ее поступило, тем сильнее работают мышечные волокна, выталкивая содержимое в крупные сосуды.

При заболеваниях миокарда, эндокринной и нервной патологии синхронность и продолжительность частей сердечного цикла нарушается.

Сердечный цикл — систола и диастола

Поочередное сокращение и расслабление кардиомиоцитов обеспечивает синхронную работу всего сердца. Сердечный цикл состоит из:

- паузы – общее расслабление (диастола) всех частей миокарда, предсердно-желудочковые клапаны раскрыты, кровь переходит в полости сердца;

- систолы предсердий – передвижение крови в желудочки;

- сокращения желудочков – выброс магистральные сосуды.

Предсердий

Импульс для сокращения миокарда возникает в синусовом узле. После того, как перекрываются отверстия сосудов, предсердная полость становится замкнутой. В момент охвата всего мышечного слоя возбуждением происходит сжатие волокон и выталкивание крови в желудочки. Клапанные створки при этом открываются под давлением. Затем предсердия расслабляются.

В норме предсердный вклад в общее заполнение желудочков незначителен, так как они на 80% уже заполнились в период паузы. Но при увеличении частоты сокращений (мерцание, трепетание, фибрилляция, суправентрикулярная форма тахикардии) их роль в наполнении существенно возрастает.

Рекомендуем прочитать статью о систолическом и диастолическом давлении. Из нее вы узнаете о норме в показателях между систолическим и диастолическим давлением, что влияет на показатели и как нормализовать значения.

А здесь подробнее о функциональных экстраситолах.

Желудочков

Первый период сокращений называется напряжением миокарда. Он длится до того времени, пока не раскроются заслонки клапанов крупных сосудов, выходящих из желудочков.

Состоит из 2 частей: неодновременного сокращения (асинхронная) и изометрическая. Последняя означает вовлечение в работу всех клеток миокарда.

Потоком крови перекрываются предсердные клапаны, а желудочек оказывается полностью закрытым со всех сторон.

Второй этап (изгнания) начинается с раскрытия клапанных створок пульмонального ствола и аорты. В нем также есть два периода – быстрый и медленный. По окончанию сердечного выброса давление возрастает уже в сосудистой сети, а когда оно становится равным сердечному, то систола прекращается и наступает диастола.

Разница между систолой и диастолой

Для сердечной мышцы расслабление не менее важно, чем сокращение. По меткому определению, диастола делает систолу. Этот период такой же активный. За его время в сердечной мышце происходит расхождение нитей актина и миозина, которое по закону Франка-Старлинга определяет силу сердечного выброса – чем больше растяжение, тем больше сокращение.

Способность расслабляться зависит от тренированности сердечной мышцы, у спортсменов за счет длительной диастолы урежается частота сокращений, а кровоток по коронарным сосудам в это время нарастает. В период расслабления выделяют две фазы:

- протодиастолическую (обратное движение крови закрывает клапанные заслонки сосудов);

- изометрическую – расправление желудочков.

Вслед за этим следует наполнение, а потом начинается предсердная систола. По их завершению полости желудочков оказываются готовыми к последующему сокращению.

Время систолы, диастолы, паузы

Если частота сердечных сокращений в норме, то примерная длительность всего цикла составляет 800 миллисекунд. Из них на отдельные этапы приходится (мс):

- сокращение предсердий 100, расслабление 700;

- систола желудочков 330 – асинхронного напряжения 50, изометрического 30, изгнания 250;

- диастола желудочков 470 – расслабление 120, наполнение 350.

То есть большую половину жизни (470 к 330) сердце находится в состоянии активного отдыха. В ответ на стрессовое воздействие частота сокращений возрастает именно за счет уменьшения времени расслабления. Ускоренный пульс считается одним из факторов риска болезней системы кровообращения, так как миокард не успевает восстановиться и накопить энергию для следующего удара, что приводит к ослаблению работы сердца.

От чего зависят фазы систолы и диастолы

К факторам, которые определяют растяжимость и последующую сократимость миокарда, относятся:

- упругость стенок;

- толщина сердечной мышцы, ее структура (рубцовые изменения, воспаление, дистрофия из-за недостаточного питания);

- размер полостей;

- строение и проходимость клапанов, аорты, легочной артерии;

- активность синусового узла и скорость распространения волны возбуждения;

- состояние околосердечной сумки;

- вязкость крови.

Смотрите на видео о сердечном цикле:

Причины нарушения показателей

Нарушение сократимости миокарда и ослабление систолы вызывают ишемические и дистрофические процессы – стенокардия, кардиосклероз, амилоидоз, миокардиодистрофия, миокардит. Из-за сужения отверстий клапанов или затруднения выброса крови из желудочков повышается количество остаточной крови в их полостях, а в сосудистую сеть поступает уменьшенный объем.

Такие изменения характерны для врожденных и приобретенных пороков сердца, гипертрофической кардиомиопатии, сужения магистральных сосудов.

Нарушение образования импульса или его продвижения по проводящей системе изменяет последовательность возбуждения миокарда, синхронность систолы и диастолы частей сердца, снижает сердечный выброс.Аритмии изменяют продолжительность фаз сердечного цикла, эффективность сокращений желудочков и возможность их полноценного расслабления.

К заболеваниям, которые сопровождаются диастолической, а затем и систолической дисфункцией, также относятся:

Сердечный цикл на ЭКГ и УЗИ

Исследовать синхронность работы сердца и изменений отдельных фаз сердечного цикла позволяет ЭКГ. На ней можно увидеть такие периоды:

- зубец Р – систола предсердий, все остальное время продолжается их диастола;

- желудочковый комплекс через 0,16 секунд после Р отражает процесс систолы желудочков;

- Т возникает немного раньше, чем завершается систола и начинается расслабление (диастола желудочков).

Визуализировать и измерить параметры работы сердца помогает УЗИ с допплерографией. Этот метод диагностики дает информацию о скорости поступления крови в желудочки, ее изгнания, движении створок клапанов, величине сердечного выброса.

Пример speckle-tracking ЭхоКГ. ЛЖ по длинной оси из апикальной позиции (APLAX), размечены задние и передне-перегородочные сегменты ЛЖ

Иногда ЭКГ и эхокардиографию выполняют вместе с функциональными пробами (стресс-тесты). Для измерения давления в полостях сердца в различные части сердечного цикла рекомендуется катетеризация. Для исследования структуры миокарда может быть назначена сцинтиграфия.

Рекомендуем прочитать статью о политопных экстрасистолах. Из нее вы узнаете о том, что такое политопные экстрасистолы, причинах их появления, симптомах, методах диагностики и лечения экстрасистолии.

А здесь подробнее о частых экстрасистолах.

Систола означает период сокращения, а диастола – расслабления отделов сердца. Они последовательно и циклично сменяют друг друга. В свою очередь каждая часть сердечного цикла делится на фазы. По времени большая часть приходится на диастолу, от нее зависит полноценность сокращений мышечных волокон.

При патологии миокарда, клапанов, проводящей системы систолическая и диастолическая функции нарушаются. Изменения в работе сердца могут также возникать под влиянием нарушения гормональной или нервной регуляции.