Сердечно-сосудистая система гарантирует сохранение жизнеспособности всех органов человеческого тела. Правильное ее развитие во внутриутробном периоде — залог хорошего здоровья в будущем.

Кровообращение плода, схема и описание распределения потоков крови в его теле, понимание особенностей этого процесса важны для понимания природы патологических состояний, встречающихся у новорожденных и в дальнейшей жизни детей и взрослых.

Кровообращение плода: схема и описание

Первичная система кровообращения, которая обычно готова к работе к концу пятой недели беременности, называется желточной и состоит из артерий и вен, называемых пупочно-брыжеечными. Эта система является рудиментарной и в ходе развития ее значение уменьшается.

Плацентарное кровообращение — то, что обеспечивает организму плода газообмен и питание на протяжении беременности. Функционировать оно начинает еще до формирования всех элементов сердечно-сосудистой системы – к началу четвертой недели.

Путь движения крови

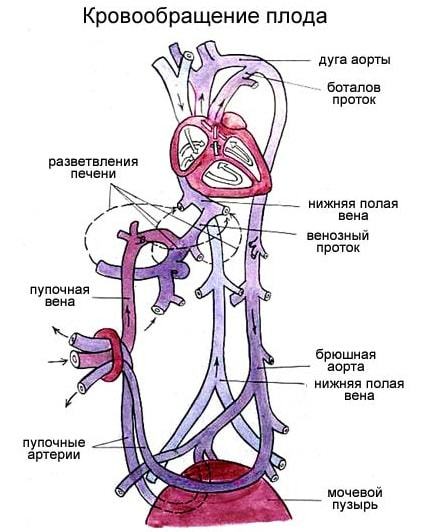

- Из пупочной вены. В плаценте, в области ворсин хориона циркулирует богатая кислородом и другими полезными веществами кровь матери. Проходя через капилляры, она поступает в главный для плода сосуд – пупочную вену, которая направляет поток крови в печень. На этом пути значительная часть крови через венозный проток (аранциев) оттекает в нижнюю полую вену. До ворот печени к пупочной присоединяется воротная вена, которая у плода развита плохо.

- После печени. Кровь возвращается по системе печеночных вен в нижнюю полую, смешиваясь с потоком, поступающим из венозного протока. Далее она переходит в правое предсердие, куда вливается собравшая кровь из верхней части тела верхняя полая вена.

- В правом предсердии. Полного перемешивания потоков не происходит, благодаря особенностям строения сердца плода. Из всего количества крови верхней полой вены, большая часть переходит в полость правого желудочка и выбрасывается в легочную артерию. Поток из нижней полой устремляется через правое в левое предсердие, проходя широкое овальное окно.

- Из легочной артерии. Частично кровь попадает в легкие, которые у плода не функционируют и оказывают сопротивление потоку крови, затем оттекает в левое предсердие. Остальная кровь через артериальный проток (боталлов) поступает в нисходящую аорту и далее распределяется в нижней части тела.

- Из левого предсердия. Порция крови (более оксигенированная) из нижней полой вены объединяется с незначительной порцией венозной крови, поступившей из легких, и через восходящую аорту выбрасывается к мозгу, сосудам, питающим сердце и верхнюю половину тела. Частично кровь оттекает и в нисходящую аорту, смешиваясь с потоком, идущим через боталлов проток.

- Из нисходящей аорты. Лишенная кислорода кровь через пупочные артерии поступает обратно к ворсинкам плаценты.

Круг кровообращения плода таким образом замыкается. Благодаря плацентарному кровообращению и особенностям строения сердца плода, он получает все необходимые для полноценного развития питательные вещества и кислород.

Особенности кровообращения плода

Такое устройство плацентарного кровообращение подразумевает такую работу и строение сердца в целях обеспечения обмена газов в организме плода при том, что его легкие не функционируют.

- Анатомия сердца и сосудов такова, что продукты обмена и образующийся в тканях углекислый газ выводятся наиболее коротким путем – к плаценте из аорты через пупочные артерии.

- Кровь частично циркулирует у плода в малом круге кровообращения, при этом не претерпевая каких-либо изменений.

- В большом круге кровообращения находится основное количество крови, благодаря наличию овального окна, открывающего сообщение левых и правых камер сердца и существованию артериального и венозного протоков. В результате оба желудочка заняты преимущественно наполнением аорты.

- Плод получает смесь венозной и артериальной крови, наиболее оксигенированные порции при этом достаются печени, ответственной за кроветворение и верхней половине тела.

- В легочной артерии и аорте давление крови регистрируется одинаково низкое.

После рождения

Первый вдох, который делает новорожденный, приводит к тому, что его легкие расправляются, и кровь из правого желудочка начинает поступать в легкие , так как уменьшается сопротивление в их сосудах. Артериальный проток при этом запустевает и постепенно закрывается (облитерируется).

Приток крови из легких после первого вдоха приводит к увеличению давления в нем, и поступление крови справа налево через овальное окно прекращается, и оно также зарастает.

Сердце переходит на «взрослый режим» функционирования, и больше не нуждается в существовании концевых отделов пупочных артерий, венозного протока, пупочной вены. Они редуцируются.

Нарушения кровообращения плода

Часто нарушения кровообращения плода начинаются с патологии в организме матери, влияющей на состояние плаценты. Врачи отмечают, что плацентарная недостаточность сегодня наблюдается у четверти беременных.

При недостаточно внимательном к себе отношении будущая мать может даже не заметить угрожающих симптомов. Опасно, что при этом плод может страдать от дефицита кислорода и других полезных и жизненно важных элементов.

Это грозит отставанием в развитии, преждевременными родами, другими опасными осложнениями.

Что приводит к патологии плаценты:

- Болезни щитовидной железы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, пороки сердца.

- Анемия – средняя, тяжелая.

- Многоводие, многоплодная беременность.

- Токсикоз поздний(преэклампсия).

- Акушерская, гинекологическая патология: предыдущие произвольные и медицинские аборты, пороки развития, миома матки).

- Осложнения текущей беременности.

- Нарушение свертываемости крови.

- Урогенитальная инфекция.

- Истощение материнского организма как последствие недостатка питания, ослабления иммунитета, повышенных нагрузках, при курении, алкоголизме.

Женщина должна обратить внимание на

- частоту движений плода – изменение активности;

- размер живота – соответствует ли сроку;

- Патологические выделения кровянистого характера.

Диагностируют плацентарную недостаточность при УЗИ с проведением допплерометрии. При нормальном течении беременности ее делают на 20 неделе, при патологии – с 16-18 недель.

По мере увеличения срока при нормальном течении беременности возможности плаценты снижаются, а у плода развиваются собственные механизмы поддержания адекватной жизнедеятельности. Поэтому к моменту родов он уже готов пережить существенные изменения системы дыхания и кровообращения, позволяющие осуществлять дыхание через свои легкие.

Особенности кровообращения плода

Особенности кровообращения периода анте — и постнатального гистогенеза

Сердечно-сосудистая система человека представлена во всех отделах — от сердца до капилляров — слоистыми трубками. Такая структура, основы которой возникают уже на ранних этапах эмбрионального развития, сохраняется на всех и последующих этапах.

Первые кровеносные сосуды появляются вне тела эмбриона, в мезодерме стенки желточного пузыря (рисунок 1).

Рисунок 1 — Формирование первых кровеносных сосудов

Закладка их обнаруживается в виде скоплений клеточного материала внезародышевой мезодермы — так называемых кровяных островков. Клетки, находящиеся на периферии этих островков — ангио-бласты, активно митотически размножаются.

Они уплощаются, устанавливают более тесные контакты друг с другом, образуя стенку сосуда. Так возникают первичные сосуды, представляющие собой тонкостенные трубочки, содержащие первичную кровь.

На первых порах стенка новообразующихся сосудов не сплошная: на больших участках кровяные островки длительное время не имеют сосудистой стенки.

Несколько позже сходным образом возникают сосуды и в мезенхиме тела эмбриона. Отличия заключаются в том, что в кровяных островках вне тела эмбриона ангио — и гематогенные процессы идут параллельно, в теле же эмбриона мезенхима, как правило, образует свободные от крови эндотелиальные трубочки.

Вскоре между возникшими таким образом эмбриональными и внеэмбриональными сосудами устанавливается сообщение. Только в этот момент внеэмбрионально образованная кровь поступает в тело эмбриона. Одновременно регистрируются и первые сокращения сердечной трубки.

Тем самым начинается становление первого, желточного, круга кровообращения развивающегося зародыша.

Первые закладки сосудов в теле эмбриона отмечены в период формирования первой пары сомитов. Они представлены тяжами, состоящими из скоплений мезенхимных клеток, расположенных между мезодермой и энтодермой на уровне передней кишки. Эти тяжи образуют с каждой стороны два ряда: медиальный («аортальная линия») и латеральный («сердечная линия»).

Краниально эти закладки сливаются, образуя сетевидное «эндотелиальное сердце». Одновременно из мезенхимы по бокам тела зародыша между энтодермой и мезодермой образуются закладки пупочных вен.

Далее отмечается преимущественное развитие сердца, обеих аорт и пупочных вен.

Только после того, как эти главные магистрали желточного и хорионального (аллантоидного) кровообращения в основном сформируются (стадия 10 пар сомитов) начинается, собственно, развитие других сосудов тела эмбриона.

У человеческого зародыша кровообращение в желточном и аллантоидном кругах начинается практически одновременно у 17-сегментного эмбриона (начало сердцебиений). Желточное кровообращение существует у человека недолго, аллантоидное преобразуется в плацентарное и осуществляется вплоть до конца внутриутробного периода.

Описанный способ образования сосудов имеет место в основном в раннем эмбриогенезе. Сосуды, образующиеся позже, развиваются несколько иным путем. Со временем все большее распространение получает способ новообразования сосудов (сначала типа капилляров) путем почкования. Этот последний способ в постэмбриональном периоде становится единственным.

В эмбриогенезе человека сердце закладывается очень рано (рисунок 3), когда зародыш еще не обособлен от желточного пузыря и кишечная энтодерма одновременно представляет собой крышу последнего.

В это время в кардиогенной зоне в шейной области, между энтодермой и висцеральными листками спланхнотомов слева и справа, скапливаются выселяющиеся из мезодермы клетки мезенхимы, образующие справа и слева клеточные тяжи. Эти тяжи вскоре превращаются в эндотелиальные трубки.

Последние вместе с прилегающей к ним мезенхимой составляют закладку эндокарда.

Сразу же нужно отметить, что закладки эндокарда и сосудов в принципе тождественны. Отсюда вытекает и принципиальное сходство процессов гистогенеза и их результата — дефинитивных структур.

Одновременно с образованием эндотелиальных трубок происходят процессы, приводящие к образованию остальных оболочек сердца — миокарда и эпикарда.

Такие процессы разыгрываются в примыкающих к зачаткам эндокарда листках спланхноплевры.

Эти участки утолщаются и разрастаются, окружая зачаток эндокарда мешком, вдающимся в полость тела. Здесь содержатся как элементы, образующие в дальнейшем миокард, так и элементы, строящие эпикард. Все образование в связи с этим называют миоэпикардиальной мантией, или, чаще, миоэпикардиальной пластинкой.

Тем временем в области глотки происходит замыкание кишечной трубки. В связи с этим левый и правый зачатки эндокарда все более сближаются, пока не сливаются в единую трубку (рисунок 4)

Немного позже объединяются также левая и правая миоэпикардиальные пластинки. На первых порах миоэпикардиальная пластинка отделяется от эндокардиальной трубки широкой щелью, заполненной желеобразной субстанцией. Впоследствии происходит их сближение.

Миоэпикардиальная пластинка накладывается непосредственно на закладку эндокарда сначала в области венозного синуса, затем предсердий и, наконец, желудочков.

Только в тех местах, в которых впоследствии происходит образование клапанов, желеобразная субстанция сохраняется относительно долго .

Образовавшаяся непарная закладка сердца соединяется с дорсальной и вентральной стенками полости тела зародыша, соответственно дорсальной и вентральной брыжейками, которые в дальнейшем редуцируются (сначала редуцируется вентральная, а затем дорсальная), и сердце оказывается свободно лежащим, как бы подвешенным, на сосудах, во вторичной полости тела, в полости перикарда. Следует отметить, что наряду с широко распространенным представлением о единстве образования целомических полостей в отношении человека существует мнение о том, что образование полости перикарда происходит ранее формирования брюшной полости и независимо от нее путем слияния отдельных лакун, возникающих в мезодерме головного конца зародыша.

Первоначально сердце представляет собой прямую трубку, затем каудальное расширение сердечной трубки, принимающее венозные сосуды, образует венозный синус. Головной конец сердечной трубки сужен.

В это время обнаруживается четкое метамерное строение сердечной трубки. Хорошо различаются метамеры, содержащие материал основных дефинитивных отделов сердца.

Расположение их — обратное топографии соответствующих отделов окончательно сформированного сердца.

Показано, что в раннем трубчатом сердце эндокард представлен одним слоем рыхло расположенных эндотелиальных клеток, в цитоплазме которых обнаруживается значительное количество электронноплотных гранул.

Миокард состоит из рыхло расположенных полигональных или веретеновидных миобластов, образующих слой толщиной в 2-3 клетки.

Цитоплазма их богата водой, содержит большое количество гранулярного материала (предположительно РНК, гликоген), относительно небольшое количество равномерно распределенных митохондрий.

Одним из факторов, характеризующих ранние этапы развития сердца, является быстрый рост первичной сердечной трубки, увеличивающейся в длину быстрее, чем полость, в которой она расположена. Это обстоятельство является одной из причин того, что сердечная трубка, увеличиваясь в длину, образует ряд характерных изгибов, расширений.

При этом венозный отдел смещается краниально и охватывает с боков артериальный конус, а артериальный отдел сильно разрастается и смещается каудально. В результате в развивающемся сердце эмбриона можно видеть контуры его основных дефинитивных отделов — предсердий и желудочков.

Дальнейшие изменения приводят к образованию четырехкамерного сердца.

Особенности кровообращения плода в желточный, аллантоидный и плацентарный периоды

В период внутриутробного развития кровообращение плода проходит три последовательные стадии: желточное, аллантоидное и плацентарное.

Желточный период развития системы кровообращения у человека очень короткий — от момента имплантации до 2-й недели жизни зародыша. Кислород и питательные вещества поступают к зародышу непосредственно через клетки трофо-бласта, которые в этот период эмбриогенеза еще не имеют сосудов.

Значительная часть питательных веществ скапливается в желточном мешке, который имеет также собственные скудные запасы питательных веществ. Из желточного мешка кислород и необходимые питательные вещества по первичным кровеносным сосудам поступают к зародышу.

Так осуществляется желточное кровообращение, присущее самым ранним этапам онтогенетического развития.

Аллантоидное кровоообращение начинает функционировать приблизительно с конца 8-й недели беременности и продолжается в течение 8 нед, т.е. до 15-16-й недели беременности.

Аллантоис, представляющий собой выпячивание первичной кишки, постепенно подрастает к бессосудистому трофобласту, неся вместе с собой фетальные сосуды. При соприкосновении аллантоиса с трофобластом фетальные сосуды врастают в бессосудистые ворсины грофобласта, и хорион становится сосудистым.

Установление аллантоидного кровообращения является качественно новой ступенью внутриутробного развития эмбриона, поскольку оно дает возможность более широкого транспорта кислорода и необходимых питательных веществ от матери к плоду.

Нарушения аллантоидного кровообращения (нарушения васкуляризации трофобласта) лежат в основе причин гибели зародыша.

Плацентарное кровообращение приходит на смену аллантоидному. Оно начинается на 3-4-м месяце беременности и достигает расцвета в конце беременности.

Формирование плацентарного кровообращения сопровождается развитием плода и всех функций плаценты (дыхательной, выделительной, транспортной, обменной, барьерной, эндокринной и др.).

Именно при гемохориальном типе плацентации возможен наиболее полный и адекватный обмен между организмами матери и плода, а также осуществление адаптационных реакций системы мать-плод.

Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Часть 1

В этой части речь идет об особенностях морфологического развития сердечно-сосудистой системы: о развитии сердечно-сосудистой системы в пренатальный период, о кровообращении плода.

Особенности морфологического развития сердечно-сосудистой системы

Развитие сердечно-сосудистой системы в пренатальный период

Сердце образуется из клеток мезенхимы, оно закладывается в шейной области очень рано — в конце второй недели развития эмбриона (его длина в это время 1,5 мм). Сначала появляются две продольно направленные эндотелиальные трубки.

Они приближаются друг к другу, а затем сливаются и образуется одна сердечная трубка, которая интенсивно растет с третьей недели развития эмбриона. Из внутренней оболочки этой трубки образуется эндокард, а из наружного слоя позднее развивается миокард.

Такой зачаток сердца уже сокращается и проталкивает кровь.

В процессе онтогенетического развития сердца различают три периода: дифференцировки, стабилизации и инволюции.

Во время дифференцировки клеточных элементов происходит увеличение количества миофибрилл и обогащение миоцитов саркоплазмой. Клетки проводящей системы сердца дифференцируются быстрее, чем сократительные.

К двум месяцам в мышечных клетках появляются миофибриллы с поперечной исчерченностью, идущие в разных направлениях.

В 7 месяцев у плода нет еще отчетливой дифференцировки клеток стенок сердца. В этот период они еще усиленно делятся (особенно мышечные). Дифференцировка клеточных элементов сердца не завершается и к моменту рождения, она продолжается в течение длительного времени и заканчивается только к 16-20 годам.

Период стабилизации сердца длится от 20 до 30 лет при нормальной нагрузке сердца.

После 30-40 лет возникают изменения мышечных волокон сердца, появляются жировые клетки — это начало периода инволюции.

Первичная сердечная трубка растет очень быстро и неравномерно, поэтому она изгибается. В ней образуются предсердие и желудочек, разграниченные клапанами (стадия двухкамерного сердца). В течение шестой недели развития плода предсердие приобретает окончательную форму и разделяется продольной перегородкой на правое и левое.

К этому периоду сердце перемещается из шейной области в грудную полость. При этом происходит поворот сердца: желудочек, располагавшийся спереди, перемещается книзу-влево, а предсердия, находившиеся сзади, устанавливаются вверху-справа. К концу второго месяца желудочек продольной перегородкой разделяется на правый и левый.

Сердце из двухкамерного превращается в четырехкамерное.

Идущая из желудочка аорта продольно разделяется на два сосуда: легочную артерию и аорту. Затем происходит дальнейшее преобразование сосудов. У плода легочная артерия соединена с аортой сосудом, который называют боталловым протоком.

В течение первых месяцев внутриутробного развития плода образуется околосердечная сумка — перикард.

Сердце у плода относительно большое по размерам: у 7-месячного плода оно имеет длину 2,2 см и ширину 3 см (у мальчиков). К девяти месяцам длина увеличивается до 3 см, а ширина — до 3,85 см.

Масса сердца также относительно велика. У 10-недельного зародыша она составляет 10% массы тела.

Размеры и масса увеличиваются в основном за счет мышечной массы. Особенно интенсивно сердце растет у плода. Об этом говорят такие цифры: у эмбриона массой 1 г масса сердца равна 10 мг (что составляет 1/100 массы тела).

К моменту рождения масса сердца достигает 20 г, т.е. за период внутриутробного развития сердце увеличивается в 2000 раз. Последующие темпы развития значительно меньше.

Средняя масса сердца взрослого 300 г, — значит, от рождения и до взрослого состояния оно увеличивается только в 15 раз.

Отличительной особенностью строения сердца плода является наличие овального отверстия (размером 6х8 мм) между правым и левым предсердиями. Желудочки и сосочковые мышцы сердца развиты слабо.

Строение и расположение сердца у плода приспособлены к условиям его дыхания. На развитие сердца и его функции у плода влияют отсутствие функционирования легочного круга кровообращения и малая величина давления крови.

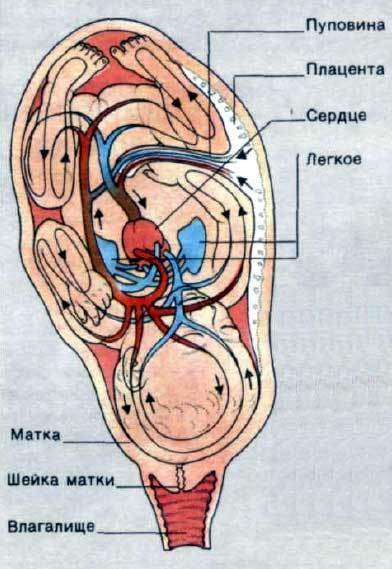

Кровообращение плода

В процессе внутриутробного развития различают период лакунарного, а затем плацентарного кровообращения. На очень ранних стадиях развития эмбриона между ворсинками хориона образуются лакуны, в которых непрерывно поступает кровь из артерий стенки матки.

Эта кровь не смешивается с кровью плода. Из нее через стенку сосудов плода происходит избирательное всасывание питательных веществ и кислорода. Также из крови плода в лакуны поступают продукты распада, образующиеся в результате обмена веществ, и углекислый газ.

Из лакун кровь оттекает по венам в систему кровообращения матери.

Обмен веществ, осуществляющийся через лакуны, не может длительно удовлетворять потребности бурно развивающегося организма. На смену лакунарному приходит плацентарное кровообращение, которое устанавливается на втором месяце внутриутробного развития.

Венозная кровь от плода к плаценте поступает по пупочным артериям. В плаценте она обогащается питательными веществами и кислородом и становится артериальной. Артериальная кровь к плоду поступает по пупочной вене, которая, направляясь к печени плода, делится на две ветви.

Одна из ветвей впадает в нижнюю полую вену, а другая идет через печень и в ее тканях делится на капилляры, в которых происходит обмен газами, после чего смешанная кровь поступает в нижнюю полую вену и затем в правое предсердие, куда попадает также венозная кровь из верхней полой вены.

Меньшая часть крови из правого предсердия идет в правый желудочек и из него — в легочную артерию. У плода легочный круг кровообращения не функционирует в связи с отсутствием легочного дыхания, и поэтому в него поступает незначительное количество крови.

Основная часть крови, идущая по легочной артерии, встречает большое сопротивление в спавшихся легких, она поступает в аорту по боталлову протоку, который впадает в нее ниже места отхождения сосудов к голове и верхним конечностям.

Поэтому эти органы получают менее смешанную кровь, содержащую больше кислорода, чем кровь, идущая к туловищу и нижним конечностям. Это обеспечивает лучшее питание мозга и более интенсивное его развитие.

Большая часть крови из правого предсердия поступает через овальное отверстие в левое предсердие. Сюда же попадает и небольшое количество венозной крови из легочных вен.

Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек, из него в аорту и идет по сосудам большого круга кровообращения, от артерий которого ответвляются две пупочные артерии, идущие к плаценте.

Скорость кровообращения увеличивается при движениях плода (его шевелениях), возникающих во второй половине беременности.

Особенности кровообращения плода

Дипломная работа — Биология

Другие дипломы по предмету Биология

- Введение

- 1. Обзор литературы

- 2. Особенности кровообращения периода анте- и постнатального гистогенеза

- 3. Особенности кровообращения плода в желточный, аллантоидный и плацентарный периоды

- 4. Анатомические и физиологические особенности сердечно-сосудистой системы плода

- 5. Характеристика единой системы кровообращения: мать и ребенок

- Заключение

- Введение

Актуальность исследования. Система кровообращения выполняет много различных функций в организме.

Мало того, что она отвечает за перенос кислорода ко всем клеткам тела, но она также поставляет питательные вещества, которые используются телом для производства тепла и энергии. Вдобавок, сердечно-сосудистая система действует как система поставки гормонов, неся эти биологические составы к определенным целевым органам.

Еще один процесс, который выполняет система кровообращения — сбор метаболических отходов и доставка их выделительным органам. Система кровообращения играет важную защитную роль, сражаясь с инфекциями и помогая устанавливать иммунную систему защиты.

- Роль кровообращения для жизнеспособности плода позволяет определить проблему курсового исследования — «Особенности кровообращения плода» — как актуальную, интересную для изучения.

- Цель исследования: изучить особенности кровообращения плода

- Объект исследования: система кровообращения

- Предмет исследования: кровообращение плода.

- Задачи исследования:

- провести обзор литературы по проблеме исследования;

- раскрыть особенности кровообращения периода анте- и постнатального гистогенеза;

- определить особенности кровообращения плода в желточный, аллантоидный и плацентарный периоды;

- изучить анатомические и физиологические особенности сердечно-сосудистой системы плода;

- представить характеристику единой системы кровообращения: мать и ребенок.

- Методы исследования: анализ научной и учебной литературы.

- 1. Обзор литературы

- Кровообращение — движение крови по сосудистой системе (по артериям, капиллярам, венам).

Кровообращение обеспечивает газообмен между тканями организма и внешней средой, обмен веществ, гуморальную регуляцию обмена, а также перенос образующегося в организме тепла. Кровообращение необходимо для нормальной деятельности всех систем организма.

Изучая особенности кровообращения плода, Синельников Р.Д. отмечает, что сократительная деятельность сердца плода начинается на второй неделе внутриутробной жизни, вскоре после имплантации. Функция кровообращения зародыша имеет несколько этапов развития [1].

Сапин М.Р., Билич Г.Л. отмечают, что непосредственно после имплантации питательные вещества поступают к зародышу через трофобласт из тканевого распада, окружающего яйцо. На второй неделе развития в стенке желточного мешка образуются сосуды и элементы крови и начинается желточное кровообращение [2].

В конце I месяца аллантоидные сосуды подходят к хориону, проникают в ворсины и начинается аллантоидное кровообращение. На III месяце формируется плацента и аллантоидное кровообращение заменяется плацентарным [3].

Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушковича В.И. указывают, что внутриутробный плод получает кислород и питательные вещества из крови матери через плаценту. В соответствии с этим кровообращение плода имеет существенные особенности [4].

Определяя особенности кровообращения плода, Волкова О.В., Пекарский М.И. отмечают, что кровь плода, обогащенная в плаценте кислородом и питательными веществами, поступает в организм плода по пуповинной вене [5].

кровообращение плод мать ребенок

Проникнув через пупочное кольцо в брюшную полость плода, пуповинная вена подходит к печени, отдает ей веточки, далее направляется к нижней полой вене, в которую изливает артериальную кровь. В нижней полой вене артериальная кровь смешивается с венозной кровью, поступающей из нижней половины тела и внутренних органов плода [6].

Изучая особенности кровообращения плода, Сапин М.Р. указывал, что кровь из нижней полой вены поступает в правое предсердие, куда вливается также венозная кровь из верхней полой вены [7].

Между местом впадения нижней и верхней полых вен находится заслонка нижней полой вены (евстахиева), которая препятствует смешиванию крови, поступающей из верхней и нижней полых вен.

Заслонка направляет ток крови нижней полой вены из правого в левое предсердие через овальное отверстие, располагающееся между обоими предсердиями; из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек, из желудочка — в аорту.

Из восходящей аорты кровь, содержащая сравнительно много кислорода, попадает в сосуды, снабжающие голову и верхнюю часть туловища.

Венозная кровь, поступающая в правое предсердие из верхней полой вены, направляется в правый желудочек, а из него в легочные артерии.

Из легочных артерий только небольшая часть крови поступает в нефункционирующие легкие; основная масса крови из легочных артерий поступает через боталлов проток в нисходящую аорту.

Нисходящая аорта, кровь которой значительно разбавлена венозной, снабжает кровью нижнюю половину туловища и нижние конечности. Обедневшая кислородом кровь плода поступает в пуповинные артерии (ветви подвздошных артерий) и через них в плаценту.

Федюкович Н.И., изучая особенности кровообращения плода, отмечает, что в плаценте кровь плода получает кислород и питательные в?/p>

Сердечно-сосудистая система плода

Эмбрион после зачатия начинает стремительно развиваться в связи с наличием закладок для формирования систем органов.

Примерно на 2 неделе зарождается сердечно-сосудистая система плода из двух эндотелиальных трубок, что образуют одну сердечную трубку и кровяных клеток, что образовывают первичные сосуды.

Оболочка эндотелиальных трубок является основой развития эндокарда и миокарда. Потом уже происходит выделение отделов сердца.

Развитие сердечно-сосудистой системы проходит через разные этапы, например, когда сердечная трубка в результате роста изгибается, то образуются клапаны, что разделяют желудочки и предсердия, тогда сердце становится двухкамерным.

На 6 недели у зародыша образуется еще и перегородка, которая делит сердце на половины и создает окончательные его формы. Так как желудочек тоже разделяется, то сердце становится четырехкамерным. Положение сердца плода становится ниже, смещаясь в грудную часть тела.

Заканчиваются структурные изменения приблизительно на 8 неделе.

Первые месяцы развития плода очень важны для дальнейшего развития организма. В этот период лучше максимально обезопасить его, не попадая под воздействие негативных факторов и болезней, что могут навредить. Это самая вероятная причина наличия врожденных пороков. При первых симптомах заболеваний или даже при возникновении сомнений рекомендуем в срочном порядке проконсультироваться с врачом.

У плода сердце по размерам и массе в процентном соотношении достаточно большое и увеличивается за счет мышечной массы. Клетки стенок сердца находятся в стадии их разделения. Развитие сосудов происходит в результате деления аорты на легочную артерию и аорту.

При этом у плода имеется плацентарное кровообращение и кислород поступает вместе с кровью через пупочную вену.

Особенностью сердца плода является овальное окно, что распределяет кровь ко всем органам, а малый круг кровообращения не функционирует через отсутствие лёгочного дыхания.

Развитие сердечно-сосудистой системы ребенка после рождения

После рождения ребенка все изменения и особенности развития сердечно-сосудистой системы связаны с активацией нового кровообращения. Новорожденный делает первый вздох легкими, так как пуповина перерезана и завязана.

Свои функции перестают исполнять пупочные сосуды. Овальное окно и проток постепенно закрываются и возникает два круга кровообращения. В дальнейшем сердце меняет свою форму, положение и вес вместе с ростом ребенка.

Частота сердечных сокращений постепенно уменьшаются, соответственно — цикл увеличивается.

Развитие сердечно-сосудистой системы взрослых

Сердечно-сосудистая система продолжает развиваться в подростковом возрасте и приобретает характеристики, присущие взрослым, после чего практически мало меняется.

Форма сердца становится овальной с рельефным преобладанием желудочков, а его вес стабилизируется и зависит от пола (в пределе 200-300 г). У взрослых сердце расположено ниже, чем у детей, что связано с ростом тела.

Артериальное давление, как функциональный показатель работы сердечно-сосудистой системы, выше детского.

Плацентарное кровообращение плода. Кровообращение плода

Все необходимое для внутриутробного роста и развития младенца поступает к нему, непосредственно с кровью матери от плаценты, где и происходит сообщение 2 кровеносных систем – матери и малыша. Кровообращение через плаценту начинается примерно в конце 2 месяца жизни плода. При этом кровообращение плода имеет свои особенности.

Так артериальная, кровь, несущая кислород малышу, поступает к нему непосредственно из плаценты через пупочную вену. Данная вена в составе пупочного канатика, вместе с 2 пупочными артериями, несет кровь к плоду от плаценты.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyright

Затем, в теле плода пупочная вена разделяется на 2 ветви: венозный (аранциев) проток, который доставляет артериальную кровь прямо в нижнюю полую вену, где происходит ее смешение; по второй ветви – кровь матери поступает через систему воротной вены непосредственно в печень плода, где очищается от токсических веществ.

В итоге, при плацентарном кровообращении плода, в правое предсердие малыша попадает смешанная кровь из нижней полой вены, а чисто венозная – из верхней. Из правого предсердия в правый желудочек поступает лишь малая часть крови, которая идет на малый круг кровообращения через легочный ствол. Именно она снабжает легочную ткань, т.к. легкие в утробе материи у малыша не функционируют.

Рассмотрев схему кровообращения плода, необходимо упомянуть и о наличии в ней некоторых функциональных образований, которые у родившегося малыша в норме отсутствуют.

Так в перегородке, расположенной между предсердиями, имеется отверстие – овальное окно. Через него смешанная кровь, минуя малый круг, попадает сразу в левое предсердие, откуда изливается в левый желудочек. Затем кровоток направляется в аорту, в большой круг. Таким образом происходит сообщение 2 кругов кровообращения плода.

Также в системе кровообращения плода выделяют такое функциональное образование, как баталов проток. Он соединяет легочный ствол с дугой аорты, и добавляет в нее определенную порцию смешанной крови. Говоря другими словами, баталов проток, вместе с овальным окном, разгружает малый круг кровообращения, направляя кровь непосредственно в большой круг.

С момента первого вздоха ребенка, с его рождения, начинает функционировать малый круг кровообращения. После того, как родившемуся крохе перевязывают пуповину, система кровообращения плода и матери прекращает существовать. При этом плацентарное кровообращение полностью приостанавливается и пупочная вена запустевает.

Это приводит к резкому снижению давления в полости правого предсердия и увеличению его в левом, т.к. именно туда направляется кровь из малого круга.

В итоге, из-за такой разности давлений, клапан овального окна захлопывается самостоятельно. Если этого не происходит, то у малыша диагностируют врожденный порок, т.к.

происходит смешение венозной и артериальной крови, в результате чего ткани и органы получают смешанную кровь.

Что касается баталова и аранциева протоков, которые существовали при внутриутробном кровообращении плода, то они самопроизвольно, буквально к концу первого месяца жизни крохи, зарастают.

В результате у малыша, как и у взрослого человека, начинают функционировать 2 круга кровообращения. Однако, несмотря на это, у младенца все же отмечаются некоторые особенности кровеносной системы, что связано с функционированием отдельных органов и систем.

Поэтому сердечно-сосудистая система крохи, одна из первых после рождения подвергается осмотру с помощью УЗИ.

Ранее всего формируются пути первичного, или желточного, кровообращения, представленного у плода пупочно-брыжеечными артериями и венами. Это кровообращение для человека является рудиментарным и значения в газообмене между материнским организмом и плодом не имеет.

Основным кровообращением плода является хориальное, представленное сосудами пуповины.

Хориальное (плацентарное) кровообращение начинает обеспечивать газообмен плода уже с конца 3-й – начала 4-й недели внутриутробного развития.

Капиллярная сеть хориальных ворсинок плаценты сливается в главный ствол – пупочную вену, проходящую в составе пупочного канатика и несущую оксигенированную и богатую питательными веществами кровь.

В теле плода пупочная вена направляется к печени и перед вхождением в печень через широкий и короткий венозный (аранциев) проток отдает существенную часть крови в нижнюю полую вену, а затем соединяется со сравнительно плохо развитой воротной веной. Таким образом, печень получает максимально оксигенированную кровь пупочной вены уже в некотором разведении с чисто венозной кровью воротной вены.

Пройдя через печень, эта кровь поступает в нижнюю полую вену по системе возвратных печеночных вен. Смешанная в нижней полой вене кровь поступает в правое предсердие. Сюда же поступает и чисто венозная кровь из верхней полой вены, оттекающая от краниальных областей тела. Вместе с тем строение этой части сердца плода таково, что здесь полного смешения двух потоков крови не происходит.

ПОДРОБНОСТИ: Ингаляции при гайморите небулайзером

Кровь из верхней полой вены направляется преимущественно через правое венозное отверстие в правый желудочек и легочную артерию, где раздваивается на два потока, один из которых (меньший) проходит через легкие, а другой (больший) через артериальный ботал-лов проток попадает в аорту и распределяется между нижними сегментами тела плода.

Кровь, поступившая в правое предсердие из нижней полой вены, попадает преимущественно в широко зияющее овальное окно и затем в левое предсердие, где она смешивается с небольшим количеством венозной крови, прошедшей через легкие, и поступает в аорту до места впадения артериального протока, таким образом обеспечивая лучшую оксигенацию и трофику головного мозга, венечных сосудов и всей верхней половины тела.

Кровь нисходящей аорты, отдавшая кислород, по пупочным артериям возвращается в капиллярную сеть хориальных ворсинок плаценты. Таким образом, функционирует система кровообращения, представляющая собой замкнутый круг, обособленный от системы кровообращения матери, и действующая исключительно за счет сократительной способности сердца плода.

Определенную помощь в осуществлении гемодинамики плода оказывают начинающиеся с 11 -12-й недели дыхательные движения.

Возникающие при них периоды отрицательного давления в грудной полости при нерасправившихся легких способствуют поступлению крови из плаценты в правую половину сердца.

Жизнеспособность плода зависит от снабжения его кислородом и выведения углекислоты через плаценту в материнский круг кровообращения.

Пупочная вена доносит оксигенированную кровь только до нижней полой и воротной вен. Все органы плода получают только смешанную кровь. Однако наилучшие условия оксигенации имеются в печени, головном мозге и верхних конечностях, худшие условия – в легких и нижней половине тела.

Степень насыщения кислородом крови пупочной вены меняется в течение беременности. При 22 нед она составляет 60%. В дальнейшем при перенашивании беременности насыщение может снизиться и на 43-й неделе упасть до 30%. Насыщенность кислородом крови пупочных артерий составляет на 22-й неделе 40%, на 30 -40-й -25%, а к 43-й неделе падает до 7%.

Несмотря на сравнительно низкое насыщение крови кислородом, артериовенозная разница у плода составляет около 20%, что приближается к показателю артериовенозной разницы взрослого человека (20 – 30%). Парциальное давление кислорода в пупочной вене плода составляет 21 – 29 мм рт. ст., или 2,80 – 3,87 кПа, а в пупочной артерии – от 9 до 17 мм рт. ст., или 1,20 – 2,27 кПа.

Парциальное давление углекислоты соответственно составляет 42 – 45 мм рт. ст., или 5,60 – 6,00 кПа, и 45 – 49 мм рт. ст., или 6,00 – 6,53 кПа. Условия плацентарного кровообращения и газообмена обеспечивают нормальное физиологическое развитие плода на всех этапах беременности.

Факторами, существенно способствующими адаптации плода к этим условиям, являются увеличение дыхательной поверхности плаценты, увеличение скорости кровотока, нарастание количества гемоглобина и эритроцитов крови плода, наличие особо высокой кислородосвязывающей способности фетального гемоглобина, а также существенно более низкая потребность тканей плода в кислороде.

Частота сердечных сокращений человеческого эмбриона сравнительно низкая (15 – 35 в минуту). По мере формирования плацентарного кровообращения она увеличивается до 125-130 в минуту. При нормальном течении беременности этот ритм исключительно устойчив, но при патологии может резко замедляться или ускоряться.

Это говорит о раннем созревании рефлекторных и гуморальных регулирующих воздействий на систему внутриутробного кровообращения.

Раньше созревает симпатическая и несколько позже парасимпатическая иннервация сердца.

Кровообращение плода является важнейшим механизмом его жизнеобеспечения, и поэтому контроль за деятельностью сердца имеет самое непосредственное практическое значение при наблюдении за течением беременности.

Развитие кровеносной системы у плода

Желточный мешок зародыша является источником питательных веществ, которые по первичным, но уже существующим сосудам доставляют эмбриону необходимые питательные вещества.

На 3-й неделе внутриутробного развития начинает функционировать первичный круг кровообращения. На 3-4-й неделе беременности начинает функционировать кроветворение в печени плода, которая является местом образования кроветворных клеток.

Эта стадия занимает период до 4-го месяца внутриутробного развития плода.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertise

К началу четвертого месяца костный мозг плода созревает для того, чтобы полностью взять на себя ответственность за образование эритроцитов, лимфоцитов и других клеток крови. Наряду с костным мозгом, кроветворение начинает осуществляться и в селезенке.

С конца 8-й недели беременности начинает функционировать аллантоидное кровообращение, благодаря которому первичные сосуды плода соединяются с плацентой.

Этот этап представляет собой новый уровень, так как обеспечивает более полную доставку питательных веществ от матери к плоду.

Особенности кровоснабжения плода и изменение гемо-сосудистой системы после рождения. — Студопедия

Все, что необходимо для развития, плод получает из крови матери. Кровь по маточной артерии проникает в плаценту («детское место»), поэтому кровообращение плода называется плацентарным. В плаценте кровь плода получает из материнской питательные вещества. Из плаценты артериальная кровь поступает в пупочную вену, v. umbilicalis, плода (рис.

78), которая в составе пупочного канатика направляется к нижнему краю печени, ложится в борозду пупочной вены и на уровне ворот печени делится на две ветви. Первая ветвь впадает в воротную вену, а вторая ветвь — венозный (аранциев) проток, ductus venosus, — в одну из печеночных или в нижнюю полую вену.

Таким образом, артериальная кровь, которая оттекает do пупочной вене от плаценты, частично поступает непосредственно в нижнюю полую вену, а частично — в печень, являющуюся у плода органом кроветворения. Далее через печеночные вены кровь поступает в нижнюю полую вену, где смешивается с венозной кровью, оттекающей от нижней части туловища плода.

По нижней полой вене смешанная кровь попадает в правое предсердие, а из него через овальное отверстие межпредсердной перегородки — в левое предсердие, куда ее ток направляет отчетливо развитая у плода заслонка нижней полой вены (евстахиева заслонка).

Из левого предсердия кровь попадает в левый желудочек, а затем по аорте и отходящим от нее артериям направляется к органам и тканям тела плода.

Венозная кровь от верхней части тела плода поступает в правое предсердие по верхней полой вене.

Через правое пред-сердно-желудочковое отверстие эта кровь проходит в правый желудочек, из него в легочный ствол, а далее течет по крупному артериальному (боталлову) протоку, ductus arteries us, непосредственно в аорту (ниже отхождения от нее левой подключичной артерии).

В аорте к смешанной крови, поступившей из левого желудочка, прибавляются новые порции венозной крови. Эта смешанная кровь оттекает по ветвям аорты ко всем органам и стенкам тела плода.

Таким образом, верхняя половина тела плода (в частности, головной мозг), которая кровоснабжает-ся ветвями дуги аорты, отходящими от нее еще до впадения артериального протока (общие сонные и подключичные артерии), получает кровь, более богатую кислородом и питательными веществами, чем нижняя половина.

Обогащение крови плода кислородом и питательными -веществами происходит в плаценте, куда смешанная кровь из аорты следует через внутренние подвздошные артерии, а далее по ее ветвям — парной пупочной артерии, a. umbilicalis, — в плаценту.

После рождения в сосудистой системе новорожденного происходят существенные изменения: осуществляется резкий переход от плацентарного кровообращения к легочному. Начинают функционировать легкие, легочные артерии и вены.

Перевязанные после рождения пупочные сосуды запустевают: ствол пупочной вены превращается в круглую связку печени, а пупочные артерии — в правую и левую латеральные пупочные связки; просвет артерий сохраняется только в начальном их отделе. Эти пупочные связки располагаются на задней поверхности передней стенки живота.

Венозный проток превращается в венозную связку, а артериальный проток, который у плода соединял легочный ствол с вогнутой частью дуги аорты, становится артериальной связкой, соединяющей легочный ствол (или левую легочную артерию) с дугой аорты.

Кровообращение плода. В период внутриутробного развития кровообращение плода проходит три последовательные стадии : желточное аллантоидное плацентарное. — презентация

1 Кровообращение плода

2 В период внутриутробного развития кровообращение плода проходит три последовательные стадии : желточное аллантоидное плацентарное

3 Желточный период развития системы кровообращения у человека очень короткий — от момента имплантации до 2-й недели жизни зародыша. Кислород и питательные вещества поступают к зародышу непосредственно через клетки трофобласта, которые в этот период эмбриогенеза еще не имеют сосудов.

Значительная часть питательных веществ скапливается в желточном мешке, который имеет также собственные скудные запасы питательных веществ. Из желточного мешка кислород и необходимые питательные вещества по первичным кровеносным сосудам поступают к зародышу.

Так осуществляется желточное кровообращение, присущее самым ранним этапам онтогенетического развития.

4 Аллантоидное кровообращение начинает функционировать приблизительно с конца 8- й недели беременности и продолжается в течение 8 нед, т. е. до й недели беременности.

Аллантоис, представляющий собой выпячивание первичной кишки, постепенно подрастает к бессосудистому трофобласту, неся вместе с собой фетальные сосуды.

При соприкосновении аллантоиса с трофобластом фетальные сосуды врастают в бессосудистые ворсины трофобласта, и хорион становится сосудистым.

5 Плацентарное кровообращение приходит на смену аллантоидному. Оно начинается на 3-4- месяце беременности и достигает расцвета в конце беременности.

Формирование плацентарного кровообращения сопровождается развитием плода и всех функций плаценты ( дыхательной, выделительной, транспортной, обменной, барьерной, эндокринной и др.).

Именно при гемохориальном типе плацентации возможен наиболее полный и адекватный обмен между организмами матери и плода, а также осуществление адаптационных реакций системы мать — плод.

6

7 Система кровообращения плода во многом отличается от таковой новорожденного. Это определяется как анатомическими, так и функциональными особенностями организма плода, отражающими его адаптационные процессы в период внутриутробной жизни.

8 Анатомические особенности сердечно — сосудистой системы плода прежде всего заключаются в существовании овального отверстия между правым и левым предсердиями и артериального протока, соединяющего легочную артерию с аортой. Это позволяет значительной массе крови миновать нефункционирующие малый круг кровообращения. Кроме того, имеется сообщение между правым и левым желудочками сердца.

9 Кровообращение плода начинается в сосудах плаценты, откуда кровь, обогащенная кислородом и содержащая все необходимые питательные вещества, поступает в вену пуповины. Затем артериальная кровь через венозный ( аранциев ) проток попадает в печень. Печень плода представляет собой депо крови.

В депонировании крови наибольшую роль играет ее левая доля. Из печени через тот же венозный проток кровь поступает в нижнюю полую вену, а оттуда — в правое предсердие. В правое предсердие поступает также кровь из верхней полой вены.

Между местом впадения нижней и верхней полых вен находится заслонка нижней полой вены, которая разделяет оба кровотока. Эта заслонка направляет ток крови нижней полой вены из правого предсердия в левое через функционирующее овальное отверстие.

Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек, а оттуда — в аорту. Из восходящей дуги аорты кровь попадает в сосуды головы и верхней части туловища.

10 Венозная кровь, поступающая в правое предсердие из верхней полой вены, оттекает в правый желудочек, а из него — в легочные артерии. Из легочных артерий только небольшая часть крови поступает в нефункционирующие легкие.

Основная масса крови из легочной артерии через артериальный ( боталлов ) проток направляется в нисходящую дугу аорты. Кровь нисходящей дуги аорты снабжает нижнюю половину туловища и нижние конечности.

После этого кровь, бедная кислородом, через ветви подвздошных артерий поступает в парные артерии пуповины и через них — в плаценту.

11

12 Формирование сердечно — сосудистой системы начинается с конца 2- й недели развития эмбриона, когда в мезодерме появляются скопления, клеток, в дальнейшем превращающихся в первичные сосуды.

Сердце в этот период начинает развиваться из складки мезодермы, образуя первичную сердечную трубку.

В начале 3- й недели происходит бурный рост трубки, она 5- образно изгибается, образуя первичное сердце, которое поперечной перегородкой делится на переднюю и заднюю половины.

13 К концу 78- й недели путем образования продольной перегородки сердце из двухкамерного превращается в четырехкамерное Все аномалии сердечно — сосудистой системы возникают от 2- й до 8- й недели внутриутробного развития эмбриона, поскольку именно в этот период происходит закладка и дифференцировка главных структурных компонентов сердечно — сосудистой системы.

14 Открытый Баталов проток — персистирующая фетальная коммуникация. С помощью Баталова протока соединяются два главных сосуда, отходящих от сердца, — лёгочная артерия и аорта.

В норме в течение нескольких минут нескольких дней после рождения Баталов ( артериальный ) проток закрывается. У некоторых детей он остаётся открытым, тогда артериальная кровь в аорте, богатая кислородом, будет смешиваться с венозной кровью, бедной кислородом.

Это приведёт к нарушению снабжения органов и тканей кислородом, а вследствие этого к нарушению их функционирования.

15

16 Открытое овальное окно персистирующая фетальная коммуникация, при которой частично или полностью сохранено сообщение между левым и правым предсердиями, естественное для периода внутриутробного развития.

У ребенка кровоток обеспечивает кровоснабжение посредством через широкого овального окна, в первую очередь, плечеголовной области. Это необходимо, чтобы поддерживать быстрое развитие головного мозга.

После рождения с первым вдохом ребенка изменяется градиент давления между предсердиями, и при оптимальных условиях развития происходит процесс сращения краев клапана с отверстием. Где — то во второй половине первого года жизни малыша овальное окно закрывается. Но так бывает не у всех.

По данным многих авторов, к первому году жизни овальное окно закрывается лишь у 50-60% детей ; полагают, что оно может спонтанно закрыться в любой период жизни человека. Согласно различным источникам, открытое овальное окно выявляется у 17-35% взрослых людей.

17

18 Почему возникает открытое овальное окно ? Главной причиной открытого окна у новорожденных можно назвать недоношенность, при которой физиологического закрытия не происходит. Кроме этого, такое явление может возникать и при врожденном пороке сердца из — за растяжения стенок предсердий.