Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников

Людмила Смирнова,заведующая кафедрой клинической гематологии и трансфузиологии БелМАПО, доктор мед. наук,профессор.Анемический синдром является самым распространенным гематологическим синдромом. Многие заболевания системы крови, а также других органов и систем (печени, почек, ЖКТ, иммунной системы, соединительной ткани), злокачественные опухоли различных локализаций могут начинаться с анемического синдрома. Снижение показателей гемоглобина менее 120 г/л у женщин фертильного возраста, менее 110 г/л у беременных, менее 130 г/л у мужчин выступает общепризнанным критерием анемического синдрома.

ИДЕАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ анемий не существует. Так, самую распространенную железодефицитную можно отнести к разным группам анемий: связанная с кровопотерей, нарушением кроветворения, опухолевым процессом и т. п. В связи с этим классификация по этиологическому принципу слишком громоздкая и неудобная для практического применения.

Андрей Воробьев и Лев Идельсон предложили рабочую классификацию анемий — патогенетическую, приемлемую для практического врача:1) острые постгеморрагические;2) железодефицитные;3) связанные с нарушением синтеза или утилизации порфиринов (сидероахрестические);4) связанные с нарушением синтеза ДНК и РНК (мегалобластные);5) гемолитические;6) связанные с нарушением пролиферации клеток костного мозга.Каждая из этих групп анемий подразделяется на несколько подгрупп (или даже несколько десятков подгрупп, как, например, гемолитические).

- На первом этапе распознавания анемии удобно использовать ИНДЕКСЫ КРАСНОЙ КРОВИ, предоставляемые гематологическим анализатором:

- МСН — среднее содержание гемоглобина в одном эритроците. По этому критерию все анемии делятся на нормохромные (28–31 пикограмм (pg) в одном эритроците), гипохромные

- МСV — средний объем эритроцита, нормальные границы 78–98 фемтолитров (fl). По данному показателю анемии делятся на нормоцитарные (78–98 fl), микроцитарные (< 78 fl), макроцитарные (> 98 fl);

- RDW — широта распределения эритроцитов по объему, нормальные границы 11–14 %, выступает показателем анизоцитоза эритроцитов.

- КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА: сухость кожи, ломкость волос и ногтей, мышечная слабость, слабость физиологических сфинктеров, дисфагия, извращение вкуса, запаха, субфебрильная температура, повышенная раздражительность, ухудшение памяти.

(< 28 pg), гиперхромные (> 31 pg). Нормальный показатель МСН характерен для острой постгеморрагической, гемолитической и апластической анемий;Цветовой показатель (ЦП) – устаревший индекс красной крови – показывает, является ли содержание гемоглобина в эритроцитах нормальным, повышенным или пониженным (норма 0,8–1,05). Данный показатель дает большую погрешность, его следует исключить из клинико-лабораторной практики.Если выявляется гипохромная микроцитарная анемия (МСН < 28 pg, МСV < 78 fl), это с большой вероятностью может быть железодефицитная анемия (ЖДА). Однако следует помнить, что микроцитарной в трети случаев бывает и анемия хронического заболевания (АХЗ).

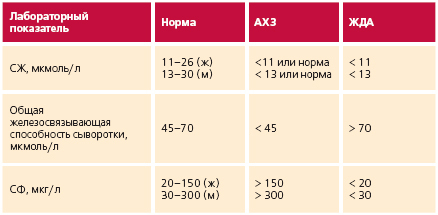

Подтверждают железодефицитный характер анемии лабораторные показатели: сниженные уровни сывороточного ферритина (СФ) (отражает количество депонированного организмом железа) и сывороточного железа (СЖ). Следует помнить, что ферритин является белком острой фазы, поэтому его уровень может повышаться при наличии очага воспаления, инфекции, опухоли. Главным диагностическим критерием ЖДА является уровень СФ < 20 мкг/л (см. табл. 1).

Таблица 1. Показатели тестов феррокинетики при ЖДА

Выявив гипохромную микроцитарную анемию, следует помнить, что наряду с ЖДА в эту группу входят анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов и гемма, АХЗ. Однако указанные патологии сопровождаются повышенным показателем СФ. АХЗ вошла в МКБ-10 в рамках класса III «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», блок D63 «Анемия при хронических болезнях». Развивается на фоне различных заболеваний: пневмонии, ревматоидного артрита, коллагенозов, при инфекционных болезнях, в т. ч. при туберкулезе, остеомиелите, лейкозах. Нефрогенная анемия (при хронической почечной недостаточности) не входит в настоящее время в группу АХЗ, поскольку имеет иной генез.АХЗ имеет ряд общих признаков: всегда вторична, возникает на фоне длительного воспалительного процесса или опухоли, тяжесть зависит от величины очага воспаления или опухоли, активности процесса, отмечается рефрактерность к лечению препаратами железа. Ассоциируется с дефектной реутилизацией железа, при которой макрофаги не способны освобождать железо, полученное путем фагоцитоза эритроцитов, в циркулирующий пул на транспортирующий железо белок трансферрин. Повышенные запасы ферритина в макрофагах могут быть результатом увеличенного внутриклеточного синтеза апоферритина (белковой части ферритина) в ответ на усиленную продукцию провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухолей альфа (TNF), интерлейкинов 1,6 (IL-1, IL-6); отражением этого является подъем ферритина в сыворотке крови, что позволяет рассматривать ферритин как белок острой фазы.

Выявив гипохромную микроцитарную анемию, следует помнить, что наряду с ЖДА в эту группу входят анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов и гемма, АХЗ. Однако указанные патологии сопровождаются повышенным показателем СФ. АХЗ вошла в МКБ-10 в рамках класса III «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», блок D63 «Анемия при хронических болезнях». Развивается на фоне различных заболеваний: пневмонии, ревматоидного артрита, коллагенозов, при инфекционных болезнях, в т. ч. при туберкулезе, остеомиелите, лейкозах. Нефрогенная анемия (при хронической почечной недостаточности) не входит в настоящее время в группу АХЗ, поскольку имеет иной генез.АХЗ имеет ряд общих признаков: всегда вторична, возникает на фоне длительного воспалительного процесса или опухоли, тяжесть зависит от величины очага воспаления или опухоли, активности процесса, отмечается рефрактерность к лечению препаратами железа. Ассоциируется с дефектной реутилизацией железа, при которой макрофаги не способны освобождать железо, полученное путем фагоцитоза эритроцитов, в циркулирующий пул на транспортирующий железо белок трансферрин. Повышенные запасы ферритина в макрофагах могут быть результатом увеличенного внутриклеточного синтеза апоферритина (белковой части ферритина) в ответ на усиленную продукцию провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухолей альфа (TNF), интерлейкинов 1,6 (IL-1, IL-6); отражением этого является подъем ферритина в сыворотке крови, что позволяет рассматривать ферритин как белок острой фазы.

В общем анализе крови обнаруживается анемия — обычно легкой или средней степени тяжести, нормоцитарная, нормохромная или гипохромная микроцитарная.

Отражением воспаления могут быть умеренный лейкоцитоз и ускоренная СОЭ, хотя наличие лейкопении не исключает диагноза АХЗ, поскольку повышенные количества гамма-интерферона могут значительно подавлять миелоидные предшественники.

Характерную динамику тестов феррокинетики при двух наиболее частых анемиях в клинической практике см. в табл. 2.

Таблица 2. Тесты феррокинетики при АХЗ и при ЖДА

Из табл. 2 видно, что дифференциальная диагностика АХЗ и истинной ЖДА возможна только при условии определения сывороточного ферритина. Это имеет важное практическое значение, поскольку позволяет избежать неоправданного назначения препаратов железа при АХЗ, что нередко происходит в клинической практике.

Среди анемий, связанных с нарушением синтеза порфиринов, наиболее часто встречается

ГИПОХРОМНАЯ АНЕМИЯ при свинцовой интоксикации, с базофильной пунктацией эритроцитов, ретикулоцитозом в периферической крови и высоким содержанием сидеробластов в костном мозге. Для этой анемии характерны признаки токсического полиневрита и приступообразные боли в животе. Анамнез, указывающий на контакт со свинцом (как правило, длительный) поможет установить правильный диагноз.

Гипохромная анемия с высоким содержанием железа в сочетании с гепатомегалией, сахарным диабетом, поражением кожи (пузырьки, плохо заживающие язвы, атрофические рубцы), появления розовой мочи, признаков полиневрита дает основание думать о наследственной анемии с нарушением синтеза порфиринов.

Таким образом, в группе описанных анемий главным дифференцирующим тестом является показатель сывороточного ферритина < 20 мкг/л, морфология эитроцитов не столь информативна.

При выявлении макроцитоза и гиперхромии (МСV > 100 fl, MCH > 31 pg) можно предположить МЕГАЛОБЛАСТНУЮ АНЕМИЮ. В группу мегалобластных анемий (т. е.

связанных с нарушением синтеза ДНК и РНК, сопровождающихся наличием в костном мозге патологических клеток красного ряда — мегалобластов) входят витамин В12-дефицитная (приобретенная и наследственная), фолиеводефицитная, а также ферментопатии (нарушение активности ферментов, участвующих в синтезе пуриновых или пиримидиновых оснований).

Клинически для В12-дефицитной анемии характерны три синдрома: анемический, неврологический, поражение ЖКТ.

В периферической крови макроцитоз эритроцитов (MCV 100–160 fl, диаметр мегалоцита 12 мкм и более), отмечаются тельца Жолли, кольца Кебота, базофильная пунктация эритроцитов-макроцитов. Имеют место умеренная лейкопения (за счет нейтропении) и тромбоцитопения, что связано с неэффективным гранулоцитопоэзом и тромбоцитопоэзом.

Отмечаются макроформы нейтрофилов, их гиперсегментация, снижение количества палочкоядерных, относительный лимфоцитоз. Уровень ретикулоцитов снижен (< 0,5 %). В костном мозге выявляется патологическое мегалобластическое кроветворение с резким нарушением созревания и неэффективным эритропоэзом.

Диагноз устанавливается по сниженному уровню витамина В12 в сыворотке крови, мегалобластическому кроветворению в костном мозге, по типичной морфологической картине периферической крови.В дифференциально-диагностическом плане следует иметь в виду выход из гемолитического криза, лечение цитостатиками (метотрексат, цитозар и др.

), которые нарушают образование ДНК, лучевую терапию онкологических заболеваний, миелодиспластический синдром, острый эритромиелоз.

ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ сопровождаются укорочением жизни эритроцитов, что обусловлено их повышенным разрушением.

Гемолиз приводит к гипербилирубинемии за счет непрямого билирубина, гемоглобинемии, гемоглобинурии, гиперплазии эритроидного ростка костного мозга, ретикулоцитозу.

Гемолитические анемии подразделяют на наследственные и приобретенные.

Наследственные делят по принципу локализации генетически детерминированного дефекта: мембранопатии, связанные с нарушением мембраны эритроцитов (сфероцитоз, стоматоцитоз, элиптоцитоз); энзимопатии, связанные с нарушением активности ферментов эритроцитов (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 6-фосфоглюконатдегидрогеназы, глютатионредуктазы и др.

); гемоглобинопатии, связанные с нарушением структуры цепей глобина (талассемии, нестабильные гемоглобины).Из приобретенных гемолитических анемий чаще встречаются аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА).

Различают симптоматические АИГА, они могут развиваться на фоне лимфопролиферативных заболеваний, коллагенозов, неспецифического язвенного колита, хронических гепатитов, солидных злокачественных опухолей, иммунодефицита. Идиопатические АИГА представляют собой самостоятельные гематологические заболевания.

На основании серологической характеристики образовавшихся антител к собственному нормальному антигену эритроцитов аутоиммунные гемолитические анемии подразделяют на АИГА с неполными тепловыми агглютининами, с тепловыми гемолизинами, с полными холодовыми агглютининами, с двухфазными гемолизинами.

АИГА — нечастые заболевания: на 80 000 населения приходится 1 случай, причем более 70 % — на АИГА с неполными тепловыми агглютининами.

При этом заболевании снижается гемоглобин, увеличивается уровень ретикулоцитов, отмечается выраженный анизоцитоз смешанного характера, при внутрисосудистом характере гемолиза выявляются фрагментированные эритроциты (шизоциты). В костном мозге — гиперплазия красного ростка. Характерен лейкоцитоз с левым сдвигом формулы вплоть до миелоцитов.

билирубина повышено, чаще в пределах 25–100 мкмоль/л за счет непрямого. В кале повышенное количество стеркобилина. Диагноз АИГА подтверждается положительной прямой реакцией Кумбса, которая выявляет неполные антитела, фиксированные на поверхности эритроцитов.

АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ связана с недостаточностью костномозгового кроветворения, характеризуется глубокой панцитопенией. Выделяют идиопатические, токсические, лекарственные, ассоциированные с вирусами и клональными заболеваниями кроветворения, а также вторичные (на фоне солидных опухолей, системной красной волчанки и др.) апластические анемии. В периферической крови у больных отмечается нормохромная анемия. Характерны ретикулоцитопения, лейкопения за счет нейтропении, тромбоцитопения. В биохимическом анализе сывороточное железо и коэффициент насыщения трансферрина повышены, уровень сывороточного ферритина повышен. Диагноз устанавливается при обязательном гистологическом исследовании костного мозга (трепанобиопсия), где отмечается почти тотальное заполнение костномозговых полостей жировой тканью с небольшими очагами кроветворных клеток.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬНЫХ С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НЕУТОЧНЕННОГО ГЕНЕЗА должны проводиться в несколько этапов:

- общий анализ крови с тромбоцитами и ретикулоцитами;

- определение СФ (при уровне < 20 мкг/л может быть верифицирована железодефицитная анемия; при уровне > 200 мкг/л и особенно > 500 мкг/л необходимо выполнить миелограмму после исключения мегалобластной анемии, лейкоза, целесообразна окраска мазка на берлинскую лазурь для подсчета сидеробластов, обязателен онкопоиск).

Оптимальные тесты для скрининга анемического синдрома — выявить уровень гемоглобина и СФ.

Материал адресован врачам: терапевтам, гематологам, трансфузиологам, общей практики.

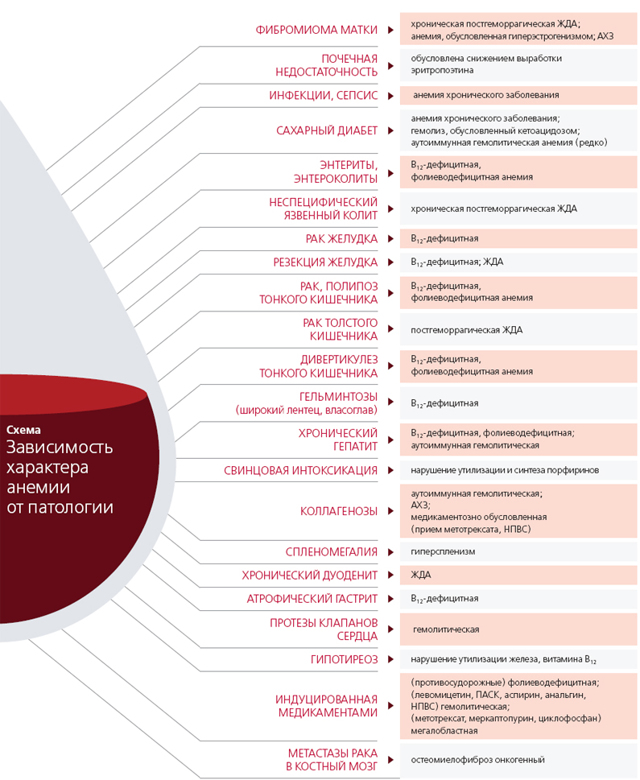

В практике терапевта анемический синдром встречается в определенных ситуациях, в большинстве случаев терапевт имеет дело с симптоматическими анемиями. Знание характера анемического синдрома и сочетающихся с ним заболеваний облегчает ориентировку на начальном этапе диагностики (см. схему).

СхемаЗависимость характера анемии от патологии

Источник: https://www.medvestnik.by/ru/sovremennii_podxod/view/differentsialnaja-diagnostika-anemij-16805-2017/

Анализ крови – ответы на главные вопросы

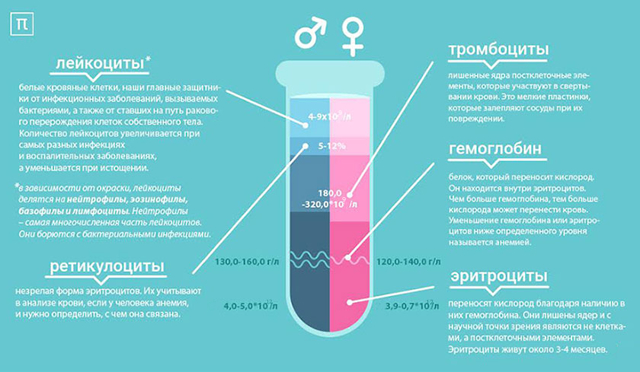

FAQ  Вместе с кардиологом Ярославом Ашихминым мы рассказываем, из каких элементов состоит кровь и как разобраться в ее анализе. Не стоит забывать, что нормы практически всех показателей крови очень зависят от возраста и пола.

Вместе с кардиологом Ярославом Ашихминым мы рассказываем, из каких элементов состоит кровь и как разобраться в ее анализе. Не стоит забывать, что нормы практически всех показателей крови очень зависят от возраста и пола.

Гемоглобин и эритроциты

Гемоглобин — это белок, который переносит кислород. Он находится внутри эритроцитов. Чем больше гемоглобина, тем больше кислорода может перенести кровь. Падение уровня гемоглобина или эритроцитов ниже определенного значения, порядка 110–120 г/л, называется анемией.

Нормальный показатель гемоглобина для мужчин — 130,0–160,0 г/л, а для женщин — 120,0–140,0 г/л. Эритроциты — это красные кровяные тельца, которые представляют собой двояковогнутые диски. Они переносят кислород благодаря наличию в них гемоглобина.

Эритроциты лишены ядер, то есть они являются с научной точки зрения не клетками, а так называемыми постклеточными элементами. Срок жизни эритроцита составляет около 3–4 месяцев.

Увеличение количества эритроцитов отмечается у людей, которые живут в горах, а также у тех, кто страдает особым типом болезни крови, так называемым эритроцитозом, и у тех, кто принимает допинг в виде гормона эритропоэтина, ускоряющего образование эритроцитов. Норма эритроцитов у мужчин — 4,0–5,0×1012/л, а у женщин — 3,9–4,7×1012/л.

Показатели содержания гемоглобина внутри эритроцита, цветовой показатель и средняя концентрация отражают то, насколько много ключевого белка, переносящего кислород, находится внутри эритроцита. Нужно понимать, что ключевой момент, при котором уменьшается содержание гемоглобина или падает цветовой показатель, — это дефицит железа.

Цветовой показатель рассчитывается по формуле 3×Hb в г/л / три старших разряда числа эритроцитов (в млн). Железо входит в состав ключевой части гемоглобина, который переносит кислород внутрь так называемого гема. При небольшой нехватке железа эритроциты продуцируются с той же скоростью, что и раньше, но при этом они содержат в себе меньше гемоглобина.

Сначала при небольшом дефиците железа начинает уменьшаться именно объем эритроцитов и концентрация гемоглобина внутри них. И только при нарастании дефицита железа, когда он становится критическим, уже начинает уменьшаться и количество эритроцитов. При других видах анемии, когда человеку не хватает фолиевой кислоты или витамина B12, объем эритроцитов, напротив, увеличивается.

Норма цветового показателя — 0,85–1,05, а среднего содержания гемоглобина в одном эритроците — 30–35 пг.

Гематокрит

Гематокрит — это общее содержание клеточных элементов в единице объема крови. В основном гематокрит образует в крови больше всего эритроцитов. В процентном соотношении других клеток по сравнению с эритроцитами очень мало. И так как гематокрит взаимосвязан с количеством эритроцитов, он уменьшается при анемии и при железодефиците. Норма гематокрита: мужчины — 40–48%, женщины — 36–42%.

Ретикулоциты

Ретикулоциты — это незрелая форма эритроцитов. Они не входят в обычный анализ. Обычно их считают в том случае, если у человека есть анемия и нужно узнать, с чем она связана. То есть при анемиях, связанных с дефицитом железа уровень ретикулоцитов может быть даже немного повышен.

То же происходит при кровопотере, когда нужно активировать образование эритроцитов. А при анемиях, связанных с дефицитом витамина B12 и фолиевой кислоты, количество ретикулоцитов уменьшается, так как из-за недостатка этих витаминов не могут эффективно делиться клетки — предшественники эритроцитов.

Норма ретикулоцитов — 5–12%.

Тромбоциты

Тромбоциты — это лишенные ядра постклеточные элементы, которые участвуют в свертывании крови. Это очень-очень мелкие пластинки, которые залепляют сосуды при их повреждении. Уменьшение тромбоцитов наблюдается при различных тяжелых заболеваниях, в том числе онкологических.

Падение их ниже 100×109 чревато тяжелыми кровотечениями. Кроме того, при неправильном заборе крови тромбоциты образуют сгустки, происходит их агрегация.

Поэтому нередко могут быть такие состояния, как псевдотромбоцитопения, когда автоматический анализатор крови показывает уменьшенное число тромбоцитов при их нормальном количестве. И у здоровых людей с недостатком тромбоцитов необходимо обязательно пересчитывать количество тромбоцитов «вручную».

Увеличение числа тромбоцитов также является спутником самых разных патологических состояний, и трактовать его нужно только с учетом общей клинической картины. Норма тромбоцитов — 180,0–320,0×109/л.

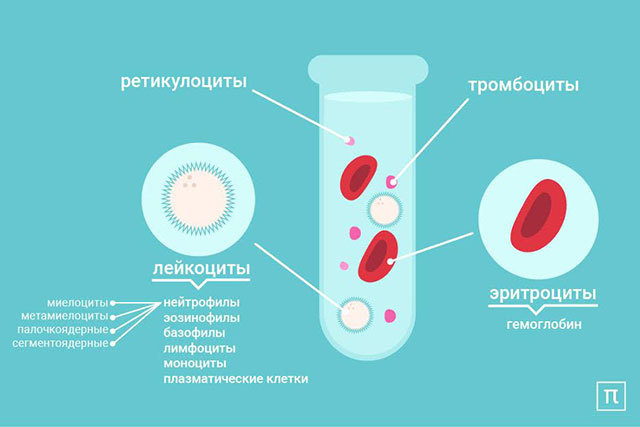

// Изображение: Состав крови (с) Алиса Сербиненко

// Изображение: Состав крови (с) Алиса Сербиненко

Лейкоциты — это белые кровяные клетки, наши главные защитники от инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, а также от ставших на путь ракового перерождения клеток собственного тела. Количество лейкоцитов увеличивается при самых разных инфекциях и воспалительных заболеваниях, а уменьшается при истощении. Норма — 4–9×109/л.

Лейкоциты делятся на нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты в зависимости от окраски. Нейтрофилы — это самая многочисленная часть лейкоцитов, клетки, которые борются в первую очередь с бактериальными инфекциями.

Можно сказать, что это своего рода регулярная армия. К ним относится несколько групп элементов. Миелоциты — это форма, которая обычно содержится в костном мозге.

Наличие их, а также еще менее зрелых бластных клеток в анализе крови может свидетельствовать об очень тяжелом заболевании крови — лейкозе.

Метамиелоциты — «юные» формы, появляются в случае тяжелых инфекций, и то крайне редко, когда необходимо высвобождение еще незрелых форм. Незрелые формы попадают в кровь, когда больших защитников, сегментоядерных нейтрофилов, не хватает.

Имеется деление нейтрофилов по степени зрелости: форма ядра нейтрофила зависит от возраста, и, оценивая форму ядра, мы оцениваем возраст нейтрофила.

Палочкоядерные нейтрофилы присутствуют в норме у здоровых людей. Такая форма присуща более юным клеткам. Норма палочкоядерных — 1–6%.

Сегментоядерные — зрелые сегментоядерные нейтрофилы обычно преобладают в анализе крови. Норма — 47–72%.

Эозинофилы — это клетки, которые вовлечены в различные аллергические реакции. Кроме того, они помогают нам бороться с паразитами, например с круглыми червями, с глистами. Увеличение количества эозинофилов наблюдается при различных аллергиях.

Выраженное увеличение количества эозинофилов, то есть выше 20%, может свидетельствовать об очень тяжелом ревматологическом (воспалительном) заболевании. При полном отсутствии эозинофилов и базофилов можно заподозрить наличие тяжелого заболевания крови. При увеличении количества других форм лейкоцитов можно заподозрить лейкоз. Для них норма — 0,5–5%.

Базофилы тоже участвуют в аллергических реакциях. Увеличение их количества отмечается при различных аллергиях и ряде редких болезней. Норма базофилов — 0–1%.

Лимфоциты — это клетки иммунной системы. Есть очень много подвидов лимфоцитов, каждый из которых выполняет свою особую функцию. Эти клетки помогают распознавать антигены, то есть определяют, какой конкретно тип возбудителя вызывает воспаление, чтобы разработать оружие именно против данного возбудителя.

Оружием служат антитела — крупные молекулы, которые связывают конкретные участки на поверхности возбудителя инфекции. Они производятся B-лимфоцитами. А T-лимфоциты помогают распознавать чужеродный агент и участвуют в различных иммунных процессах. Кроме того, T-клетки защищают нас от онкологических заболеваний.

Уменьшение количества лимфоцитов наблюдается при истощении, а увеличение — при различных инфекциях. Небольшое увеличение числа лимфоцитов наблюдается после недавно перенесенной инфекции.

Выраженное увеличение количества лимфоцитов, в особенности T-лимфоцитов, может свидетельствовать о лимфоме, то есть о гемобластозе, который нередко неправильно называют раком крови. Нормальное количество лимфоцитов — 19–37%.

Моноциты — это еще один подвид лейкоцитов. В отличие от лимфоцитов, которые действуют точечно и настроены на уничтожение конкретных возбудителей инфекции, моноциты способны бороться сразу против очень широкого спектра различных возбудителей.

Они проходят в ткани и превращаются в более крупные клетки (макрофаги) с большим количеством отростков. Макрофаги осуществляют фагоцитоз, то есть поедают болезнетворные бактерии и другие микроорганизмы. Потом они уничтожают и растворяют их с помощью различных внутриклеточных ферментативных систем.

Кроме того, они еще и разделяют микроорганизмы на отдельные типы и презентуют их лимфоцитам, для того чтобы те распознали участки микроорганизмов, против которых можно будет синтезировать антитела. Увеличение количества моноцитов чаще всего отмечается при инфекциях, в том числе туберкулезе.

Но небольшое увеличение их числа нередко связано с ошибкой метода: далеко не все автоматические анализаторы корректно определяют их число. Норма моноцитов — 3–11%.

Плазматические клетки — это один из подвидов лимфоцитов, который образуется при наличии бактериальной инфекции. Большая часть этих клеток занимается синтезом антител, поэтому они могут наблюдаться у людей с бактериальными инфекциями, когда резко увеличивается количество клеток, синтезирующих антитела. Пока инфекций нет, эти клетки не нужны, поэтому их нет.

Скорость (реакция) оседания эритроцитов оценивается так: выбирается тонкий капилляр и оценивается то, с какой скоростью оседают эритроциты. Скорость оседания эритроцитов зависит от белкового состава плазмы крови.

Увеличение СОЭ наблюдается при различных воспалительных, а также онкологических заболеваниях. У женщин допускается большая скорость — по всей видимости, это связано с особенностями белкового состава плазмы крови и эритроцитов.

Норма: мужчины — 2–10 мм/час, женщины — 2–15 мм/час.

Морфология эритроцитов, то есть их форма, меняется при большом количестве разнообразных анемий. Морфология лейкоцитов изменяется при наличии тяжелых инфекций. Показатели морфологии лейкоцитов важно оценивать вручную. Далеко не все анализаторы удачно оценивают наличие нетипичной патологической зернистости лейкоцитов.

Источник: https://postnauka.ru/faq/69175

Гемоглобин низкий эритроциты в норме

Если эритроциты в крови понижены, человеку следует сдать дополнительные анализы. Сниженный показатель является следствием серьезных отклонений в организме, многие из которых требуют немедленного лечения.

Важно следить за уровнем эритроцитов в период вынашивания ребенка. Это позволит избежать серьезных отклонений в развитии малыша и дальнейшем родовом процессе.

Понижение эритроцитов в крови может произойти по ряду причин. На сегодняшний день выделяют несколько основных факторов, влияющих на этот процесс. К их числу относят:

- Анемию. Она может наблюдаться в любой форме, от железодефицитной до гипопластической.

- Сильную кровопотерю. Спровоцировать этот процесс способно оперативное вмешательство или травма.

- Последний триместр беременности.

- Воспалительный процесс в организме, характеризующийся хроническим течением.

- Гипергидратацию.

Эритроциты являются главными составляющими крови. Они обеспечивают обмен веществ, питают и защищают ткани от негативного влияния токсинов и вредоносных компонентов.

Нарушение их функциональности может быть спровоцировано острым воспалительным процессом или серьезным отклонением в организме.

В этом случае содержание эритроцитов в крови начинает стремительно повышаться или, напротив, снижаться.

Допускать развитие данного процесса нежелательно. Любые отклонения указывают на серьезные проблемы со здоровьем. Особенно если снижение фиксируется у детей или беременных женщин. Поэтому при развитии отклонений необходимо обратиться в больницу, важно вовремя выявить основные причины и не допустить тяжелые последствия.

Эритроциты – это красные форменные элементы крови, которые транспортируют оксиды (углекислый газ и кислород) по телу. Осуществляется этот процесс с помощью специальной пептидной глобулы – гемоглобина.

Общеклинический анализ крови – важная составляющая клинического обследования больных, поступивших в муниципальное или частное медицинское учреждение. Практически все болезни отражаются на составе крови. Поэтому данное исследование — очень важное в диагностике заболеваний различной этиологии.

Эритроцитоз – повышенное число циркулирующих красных кровяных клеток. В состав эритроцитов входит гемоглобин. Данная пептидная глобула состоит из двух частей – простетической группы и тетрамерного белкового соединения. Простетическая группа содержит гем, который частично состоит из железа.

Существует три формы пептидной глобулы, переносящей оксиды в ткани:

- Карбоксигемоглобин.

- Восстановленный гемоглобин.

- Оксигемоглобин.

Карбоксигемоглобин образуется в результате слияния белковой глобулы с углекислым газом. Большая часть соединения локализуется в венозной крови, поэтому имеет темно-синий окрас.

Восстановленный гемоглобин по-другому называют дезоксигемоглобином. Эта пептидная глобула — «чистый» вариант гемоглобина, который отдал кислород тканям и готов принять новый. Такой тип пептидного соединения циркулирует по организму в небольшом количестве.

Оксигемоглобин – пептидное соединение, с которым связан кислород. Наибольшее число этой белковой глобулы — в артериальной крови. Благодаря этому веществу артериальная кровь приобретает ярко-красный окрас.

Свертывающая система крови (гемостаз) – биологическая система, которая препятствует чрезмерной кровопотере.

При сильном кровотечении в сосудах образуются бляшки, которые закупоривают пораженное место. Если повышены эритроциты и гемоглобин в крови, она сгущается и быстро сворачивается.

Такое состояние приводит к образованию бляшек в сосудах и затрудняет нормальный кровоток в органах.

Абсолютное увеличение числа красных кровяных клеток вызывают различные формы лейкоза. Наиболее распространенная – эритремия (или болезнь Вакеза).

При этом расстройстве в крови наблюдается повышенный уровень гемоглобина и эритроцитов.

При болезни Вакеза возникает гемобластоз, который приводит к избыточной секреции тромбоцитов, агранулоцитов, гранулоцитов и красных кровяных клеток костным мозгом.

Относительное увеличение красных кровяных телец возникает при уменьшении объема крови. Распространенные причины высокого гемоглобина в крови:

- Дегидратация. После восстановления электролитно-водного баланса уровень гемоглобина нормализуется.

- Прием некоторых медикаментозных средств, вызывающих сгущение крови.

- Первый и второй триместр беременности.

- Первичный или вторичный эритроцитоз.

- Курение.

- Проживание в горных местностях. Зачастую в таких местах уровень кислорода намного ниже. Это приводит к усиленной выработке эритроцитов красным костным мозгом и увеличению концентрации гемоглобина в крови.

- Врожденные сердечно-сосудистые пороки.

- Легочная, сердечная, почечная или печеночная недостаточность.

- Воздействие угарного газа.

Снижение числа эритроцитов приводит к общему понижению гемоглобина. Такое состояние принято называть анемией.

Оно возникает из-за обильных кровотечений (геморрагическая анемия), ускоренного распада красных кровяных клеток (гемолитическая анемия), дефицита витаминов группы В (витаминодефицитная анемия) или недостатка железа в организме человека (железодефицитная анемия). Зачастую анемия возникает как осложнение основного расстройства.

- Заболевания эндокринной системы.

- Гемолиз.

- Дегидратация соединительной ткани.

- Гипергидратация (избыточный прием жидкости).

- Болезни мочевыводящих путей.

- Цирроз печени.

- Инфекционные болезни различной этиологии.

- Серповидно-клеточная анемия.

- Талассемия.

- Лейкозы различной этиологии.

- Недостаток витаминов группы В, фолиевой кислоты и микро-, макроэлементов.

Выделяют относительную и абсолютную эритропению. Причиной относительного снижения числа красных кровяных клеток является резкое увеличение общего объема циркулирующей крови. Кровь разжижается, а количество эритроцитов остается на исходном уровне.

Абсолютная эритропения возникает при недостаточном синтезе костным мозгом красных кровяных телец. Нередко такое происходит и при ускоренном распаде форменных элементов крови. Абсолютное снижение числа красных кровяных клеток всегда указывает на наличие анемии. Для постановки точного диагноза понадобятся дополнительные обследования.

В норме у мужчин количество эритроцитов не превышает 175 грамм на литр, а у женщин – 155. В зависимости от пола и возрастной категории нормальные значения красных кровяных клеток отличаются.

Нормальные значения содержания эритроцитов в анализах крови у детей:

- У новорожденных –г/л.

- У грудного ребенка от 2 недели до одного месяца –г/л.

- У ребенка от 1 до 12 месяцев –г/л.

- У детей от 1 до 6 лет –г/л.

- У детей от 6 до 15 лет –г/л.

У взрослых людей огромное значение играет половая принадлежность. Поэтому показатели разнятся у мужчин и у женщин.

Нормальные показатели уровня красных кровяных телец в крови мужчин:

- От 15 до 18 лет –г/л.

- От 18 до 46 лет –г/л.

- От 46 до 70 лет –г/л.

- Пожилые мужчины старше 70 лет –г/л.

У женщин показатели эритроцитов в крови вариабельны и зависят от менструального цикла. Нормальные показатели красных кровяных телец у женщин:

- От 15 до 18 лет –г/л.

- От 18 до 46 лет –г/л.

- От 46 до 70 лет –г/л.

- Пожилые женщины старше 70 лет –г/л.

У женщин общее содержание красных кровяных клеток намного меньше, чем у мужчин. Связано это с тем, что женский пол во время лютеиновой фазы менструального цикла теряет значительное количество крови. В некоторых случаях это приводит к геморрагической анемии.

У мужчин увеличенное число красных клеток – генетическая особенность. В начале кайнозойского периода люди погибали от травм, которые приводили к сильной кровопотере. В процессе эволюции сохранились те особи, у которых количество эритроцитов и тромбоцитов было выше среднего значения. Увеличенное число тромбоцитов и эритроцитов ведет к более быстрому, эффективному сворачиванию крови.

Не стоит заниматься самостоятельной диагностикой и лечением. Перед применением указанных препаратов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Каждый препарат может оказывать разное влияние на тело человека и вызывать побочные эффекты разной степени. В некоторых случаях прием безобидных «народных» средств заканчивается летальным исходом.

Однако существуют и безопасные средства, которые давно используются в традиционной медицине в «борьбе» со вторичным эритроцитозом. В коре ивы содержится салицин, который разжижает кровь. Данное вещество — предшественник ацетилсалициловой кислоты, поэтому во многом схож по действию с ней.

Если причиной повышенного уровня эритроцитов в стала дегидратация, то помогают настои из мяты или донника. Кофе – «природный» диуретик, который снижает объем циркулирующей крови, из рациона питания исключить. Необходимо принимать больше воды и поваренной соли. Хлорид натрия «удерживает» воду в организме и помогает восстановить водно-электролитный баланс.

Наиболее быстрый народный метод снижения уровня гемоглобина и эритроцитов в крови – медицинские пиявки. Они высасывают кровь и высвобождают белковые соединения, которые нормализуют коагуляционные свойства крови. При такой процедуре реологические характеристики крови нормализуются на несколько недель, потом требуется повторный сеанс.

Несколько рекомендаций правильного питания при повышенном количестве гемоглобина:

- Следить за приемом жидкости и выпивать не менее 8 стаканов ежесуточно.

- Исключить прием железосодержащих продуктов, например: мясо, печень и крупы.

- Употреблять больше помидоров, капусты и огурцов.

- Чеснок и некоторые виды редьки разжижают кровь и помогают справиться с эритроцитозом. Поэтому необходимо чаще заправлять этими овощами блюда.

- Регулярно употреблять морские продукты: рыбу, водоросли, моллюсков.

- Отказаться от круп: геркулеса, манной, перловой, овсяной, бобовых, гречневой и рисовой.

При сомнениях в выборе диете – обратитесь к врачу-диетологу. Он назначит диету, которая снизит уровень гемоглобина и красных кровяных клеток. Своевременная терапия начальных стадий эритроцитоза повышает шансы скорейшего выздоровления.

Источник: https://medicinka.ru/info/gemoglobin-nizkiy-eritrotsity-norme/

Дифференциальная диагностика анемического синдрома при истинном железодефицитном состоянии и функциональном дефиците железа у больных с хроническими заболеваниями (злокачественными новообразованиями)

- АС — анемический синдром

- АХЗ — анемия при хронических заболеваниях

- ДЖ — дефицит железа

- ЖДА — железодефицитная анемия

- ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

- ЛХ — лимфома Ходжкина

- МДС — миелодиспластические синдромы

- ММ — множественная миелома

- НХЛ — неходжкинские лимфомы

- ОЛ — острый лейкоз

- РМЖ — рак молочной железы

- рТФР — растворимый рецептор трансферрина

- ФР — ферритин

- ХТ — химиотерапия

- ЭПО — эритропоэтин

- HGB — гемоглобин

- MCH — среднее содержание гемоглобина в эритроците

- MCHC — средняя концентрация гемоглобина в эритроците

- MCV — средний размер эритроцитов

- RBC — эритроцит

- RDW — распределение эритроцитов по объему

- RET-HE — содержание гемоглобина в ретикулоците

Анемия (малокровие) — снижение концентрации гемоглобина в единице объема крови. Анемия, или анемический синдром (АС), является лишь симптомом какого-нибудь заболевания. Анемия существенно ухудшает качество жизни больного и течение основного заболевания [1, 2].

- Критериями ВОЗ для диагностики АС считаются следующие: у мужчин уровень гемоглобина менее 130 г/л, гематокрит менее 39%; у женщин уровень гемоглобина менее 120 г/л, гематокрит менее 36%.

- По степени тяжести различают анемии:

- — легкие — уровень гемоглобина более 95 г/л) (I степень)

- — умеренные — уровень гемоглобина 80—94 г/л) (II степень)

- — выраженные — уровень гемоглобина 79—65 г/л) (III степень)

- — тяжелые — уровень гемоглобина менее 65 г/л) (IV степень)

- Общепризнанной единой классификации анемий не существует. Анемии делят по морфологическому признаку в зависимости от размера эритроцитов (MCV) и среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH): микроцитарные (MCV 32 пг)

- По патогенетическому признаку анемии делят следующим образом:

I. Анемии вследствие кровопотери (острые постгеморрагические анемии).

II. Хронические анемии.

- 1. Анемии вследствие нарушения кровообразования:

- а) железодефицитные

- б) В12-(фолиево-)дефицитные (мегалобластные анемии).

- 2. Анемии вследствие повышенного кроверазрушения (гемолитические):

- а) наследственные гемолитические

- б) приобретенные гемолитические

3. Анемии при хронических заболеваниях (АХЗ).

4. Апластические анемии.

Большое разнообразие факторов, лежащих в основе развития анемий, делает очень важной проблему их дифференциальной диагностики [3—5].

Автоматические анализаторы крови, которыми оснащены современные клинико-диагностические лаборатории, дают объективную информацию о состоянии кроветворения больного. В анализаторах высшего класса возможно определение содержания гемоглобина в ретикулоците (RET-HE).

Последнее имеет большое диагностическое значение, так как в отличие от эритроцитов ретикулоциты обладают коротким сроком жизни. Они формируются и созревают в костном мозге за 1—2 дня, после чего покидают его и еще 1—3 дня дозревают в кровотоке [6].

Показатель RET-HE дает четкое представление о количестве гемоглобина во вновь поступающих из костного мозга эритроцитах. В норме RET-HE колеблется от 28 до 35 пг.

Самой распространенной является железодефицитная анемия (ЖДА).

В последние годы увеличивается число анемий, связанных с хроническими процессами в организме т. е. АХЗ. Анемия, возникающая у больных с инфекцией, воспалением, неоплазмами и продолжающаяся более 1—2 мес, расценивается как АХЗ. По распространенности АХЗ занимает 2-е место среди анемий [7, 8].

На основании клинического анализа крови, выполненного на современных гематологических анализаторах, можно провести лишь первичную дифференциальную диагностику АС в отношении железодефицитного состояния: нормоцитарная нормохромная анемия с нормальным или высоким RET-HE с большой долей вероятности свидетельствует об АХЗ. Микро-, нормоцитарная гипохромная анемия может быть как при истинной ЖДА, так и в случае истощения запасов железа при АХЗ. В плане диагностики и лечения важно дифференцировать ЖДА от перераспределительного дефицита железа (ДЖ) при АХЗ [9].

При ЖДА организм теряет больше железа, чем получает из пищи, или же поступление железа не удовлетворяет потребность организма в нем.

Снижается содержание железа в сыворотке и депо, нарушается образование гемоглобина (HGB), развивается микроцитарная гипохромная анемия [10, 11].

У всех больных ЖДА необходимо активно выявлять источники скрытой кровопотери. Женщины страдают значительно чаще мужчин.

В основе АХЗ лежит иммуноопосредованный механизм.

Последовательными звеньями этого механизма являются активация под влиянием инфекции, злокачественных новообразований аутоиммунной дизрегуляции Т-клеток и моноцитов, которые продуцируют в ходе иммунной реакции цитокины, в частности α-фактор некроза опухоли, интерферон-γ и интерлейкин-1 в крови и тканях.

Цитокины нарушают обмен железа, подавляют процесс дифференцировки клеток — предшественников эритроидного ряда и негативно влияют на выработку эритропоэтина (ЭПО) — ключевого гормона для эритропоэза. Медиаторы воспаления повинны в укорочении жизни эритроцитов со 120 до 90—60 дней [12].

В целом эти процессы ведут к снижению концентрации железа в циркулирующей крови, накоплению его в макрофагах и таким образом ограничивают доступное использование железа предшественниками эритроцитов. В результате развивается функциональный ДЖ, т. е. при достаточном его количестве в организме оно не может быть использовано для построения гемоглобина, так как нарушена мобилизация железа из депо.

Цель исследования: дифференциальная диагностика истинного железодефицитного состояния и функционального ДЖ при хронических заболеваниях.

Обследовали 540 больных (785 исследований) и 311 здоровых (контрольная группа). Из них 118 онкологических больных поступили на хирургическое лечение и 226 — на химиотерапию (ХТ), 56 — онкогематологических больных; 86 — больных с заболеваниями молочной железы без анемического синдрома и 54 — сотрудника с признаками железодефицита.

Клинический анализ крови выполняли на гематологическом анализаторе Sysmex XE-2100.

Из показателей красной крови помимо числа эритроцитов (RBC) и содержания в них HGB оценивали расчетные показатели: MCV, среднее содержание (MCH) и среднюю концентрацию (MCHC) гемоглобина в эритроците, исследовали RET-HE и распределение эритроцитов по объему (RDW), что соответствует степени анизоцитоза по мазку крови.

В плазме крови методом иммуноферментного анализа определяли содержание ферритина (ФР) с помощью наборов фирмы «Orgentec Diagnostika GmbH» (Германия), растворимый рецептор трансферрина (рТФР) с помощью наборов фирмы «BioVendor» (Чехия) и уровень эндогенного эритропоэтина (ЭПО) с помощью наборов фирмы «Biomerica» (США).

Число микро- и макроцитов, гипо- и гиперхромных эритроцитов определяли на анализаторе Advia-120 (США). У всех больных подсчитывали лейкоцитарную формулу и исследовали морфологию эритроцитов. Всем больным ставили прямую пробу Кумбса на основе гелевых технологий (прямой антиглобулиновый тест).

Статистическую значимость различий определяли при непараметрическом распределении данных по критерию W Вилкоксона—Манна—Уитни. Различия считали статистически значимыми при р

Источник: https://www.mediasphera.ru/issues/terapevticheskij-arkhiv/2016/4/540040-366020150411

Дифференциальная диагностика железодефицитных анемий

При выявлении синдрома анемии проводят дифференциальную диагностику между основными вариантами анемии.

Были предложены алгоритмы диагностики анемий, основанные на морфологических изменениях эритроцитов (макро-, микро-, нормоцитоз; гипер-, гипо-, нормохромия; сфероцитоз, серповидноклеточность, овалоцитоз, мишеневидность и т.д.

); на наличии в эритроцитах телец Жолли, колец Кебота, базофильной зернистости, телец Гейнца и др.

; на характере нарушений эритропоэза (нормобластный, мегалобластный типы; клеточный, малоклеточный, «пустой» костный мозг); на характеристике регенераторных процессов (гипер-, гипо-, норморегенераторный); на наличии патологического гемоглобина (F, Н и др.

), на особенностях иммунологических сдвигов (наличие антител к эритроцитам в сыворотке крови больного). Предложенные алгоритмы включают и некоторые клинические особенности: извращение вкуса, характерное для железодефицитной анемии; неврологические симптомы, характерные для В12-дефицитной, «свинцовой» анемии; кровоточивость (при апластической анемии); желтушность кожи и увеличение селезенки (характерно для гемолитической анемии); отечный синдром (при сопутствующей патологии почек, микседеме и т.д.).

Железодефицитные анемии отличаются от мегалобластых анемий рядом лабораторных и физикальных симптомов.

Так, при мегалобластной анемии увеличен цветовой показатель, эритроциты отличаются большими размерами, наличием в них телец Жолли, колец Кебота (остатки ядерного вещества и ядерной оболочки); анемия сочетается с лейкопенией и тромбоцитопенией (при дефиците витамина В12 или фолиевой кислоты нарушается синтез ДНК во всех клетках крови); повышен уровень свободного билирубина (большие размеры эритроцитов снижают их способность к деформируемости и приводят к более быстрой гибели при прохождении через синусоиды селезенки, чем эритроцитов нормальных размеров). Костномозговое кроветворение совершается по мегалобластному типу; при дефиците витамина В12 или фолиевой кислоты темп пролиферации клеток резко замедляется, созревание ядра затормаживается, а гемоглобинизация происходит рано, так как нет дефицита железа и порфиринов. В связи с этим при незрелом ядре цитоплазма эритрокариоцита уже гемоглобинизирована.

При расспросе больных выявляются жалобы на чувство жжения в языке, нарушение координации движений (при фуникулярном миелозе). Объективно отмечаются легкая желтушность кожи с лимонным оттенком, небольшое увеличение селезенки (в которой происходит разрушение мегалоцитов).

В биохимическом анализе крови содержание сывороточного железа и другие показатели обмена железа остаются в норме. При исследовании желудочной секреции обычно определяется ахилия.

Обследование больного с мегалобластной анемии должно быть направлено на выявление патологии ЖКТ; при этом, как правило, обнаруживают атрофический гастрит типа А, резкое снижение секреторной функции желудка, изредка — рак желудка (чаще фундального отдела, где локализуются добавочные железы, продуцирующие внутренний фактор Касла), болезни тонкой кишки с синдромом мальабсорбции (прежде всего, при нарушении всасывания витаминов группы В), болезни толстой кишки с дисбиозом (микрофлора толстой кишки вырабатывает дневной запас витамина В12); дифиллоботриоз.

Дефицит железа при мегалобластной анемии развивается редко — только при наличии причин, ведущих к сочетанному дефициту, например при резекции тонкой кишки, синдроме мальабсорбции, а также при повышенной регенерации эритроцитов у больных в процессе лечения витамином В12.

Необходимость дифференцировать железодефицитные анемии с гемолитическими анемиями возникает в тех случаях, когда гемолитический криз сопровождается резким усилением эритропоэза, расходуется много железа, развивается гипохромия эритроцитов и снижается уровень сывороточного железа.

Если при этом не нарушена функция печени и свободный билирубин в гепатоцитах трансформируется в связанный, то нет характерного признака гемолиза — увеличения свободного билирубина в сыворотке крови.

В этих случаях железодефицитные анемии дифференцируют с врожденной или приобретенной гемолитической анемией (прежде всего, с наиболее часто встречающейся — аутоиммунной гемолитической анемией), с талассемией и болезнью Маркиафавы-Микели.

От врожденной гемолитической анемии железодефицитные анемии отличается анамнезом: как правило, врожденную гемолитическую анемию диагностируют с детства, когда обращают внимание на частую желтушность склер и кожи, деформацию скелета (башенный череп, высокое нёбо, укорочение мизинца). При объективном исследовании обычно обнаруживают спленомегалию, что не характерно для железодефицитной анемии.

При талассемии анемия гипохромная, цветовой показатель ниже 0,8, что дает основание дифференцировать ее с железодефицитной анемией.

Отличительными признаками талассемии являются: повышенное содержание сывороточного железа и свободного билирубина; своеобразное изменение осмотической резистентности эритроцитов: раннее начало гемолиза и позднее окончание, поскольку при талассемии имеются популяции эритроцитов как с пониженной, так и с повышенной стойкостью.

Своеобразна и форма эритроцитов: гемоглобин расположен в них в виде колец (мишеневидные эритроциты), увеличено содержание ретикулоцитов и сидероцитов.

Патогенез заболевания связан с нарушением синтеза глобина: одни цепи глобина синтезируютея быстрее, другие — медленнее, в результате накапливаются те из них, которые синтезируются быстрее. Соответственно накоплению тех или других цепей различают а-, ß-, у-талассемию. Накапливающиеся цепи глобина повреждают мембрану эритроцитов, которая разрушается быстрее обычного.

При микросфероцитарной гемолитической анемии в основе патогенеза лежит нарушение скелета мембраны эритроцита вследствие дефицита белков актина и спектрина. Неполноценная мембрана эритроцитов способствует пассивному проникновению внутрь эритроцита натрия и воды.

Эритроцит разбухает, приобретает шаровидную форму, а при прохождении через межсинусовые пространства селезенки из-за неспособности деформироваться с него постепенно «стесывается» часть массы, он становится маленьким, шаровидным и через несколько оборотов крови разрушается в межсинусовых пространствах.

Этому способствует наличие в межсинусовых пространствах гипотонического раствора за счет пониженного содержания глюкозы и холестерина.

Аутоиммунная гемолитическая анемия патогенетически характеризуется наличием в организме антител против неизмененных антигенов эритроцитов или эритрокариоцитов. В основе снижения аутотолерантности эритроцитов лежит угнетение функции или количества Т-супрессоров.

Различают аутоиммунную идиопатическую гемолитическую анемию (без видимой причины) и симптоматическую гемолитическую анемию (например, при системной красной волчанке (СКВ) или лейкозах).

По серологическим признакам разграничивают аутоиммунную гемолитическую анемию с неполными тепловыми антителами, с тепловыми гемолизинами, с полными холодовыми агглютининами и парциальную красноклеточную анемию.

В типичных случаях аутоиммунная гемолитическая анемия характеризуется желтухой, спленомегалией, увеличением свободной фракции билирубина в крови, повышенной регенерацией, повышенным содержанием сывороточного железа.

Только в случаях гемолитического криза при повышенном расходовании железа его концентрация в крови снижается и анемия приобретает железодефицитный характер. В подобных случаях признаками аутоиммунной гемолитической анемии, отличающими ее от железодефицитной анемии, являются увеличение селезенки и серологические исследования.

При аутоиммунной гемолитической анемии с неполными тепловыми агглютининами прямая проба Кумбса положительная (эритроциты больного в присутствии антиглобулиновой сыворотки дают агглютинацию).

Аутоиммунная гемолитическая анемия с тепловыми гемолизинами протекает с отрицательной пробой Кумбса, но нередка положительная перекрестная сахарозная проба: происходит аггрегация эритроцитов донора в присутствии сыворотки больного, содержащей гемолизины и глюкозу; кроме того, у больных иногда наблюдается тромбоз периферических и мезентериальных сосудов.

Аутоиммунная гемолитическая анемия с полными холодовыми агглютининами отличается характерными клиническими проявлениями: посинение пальцев рук, ног, ушей, кончика носа на холоде, обострение болезни в зимние месяцы; в мазке крови, в пробирке наблюдается агглютинация эритроцитов, которая исчезает, если пробирку или стекло подогреть.

При холодовой аутоиммунной гемолитической анемии отмечается гемолиз эритроцитов донора в присутствии сыворотки больного, разведенной в тысячи и миллионы раз при температуре +4 °С.

Парциальная красноклеточная анемия описана у взрослых и у детей. В патогенезе заболевания лежит образование антител к эритрокариоцитам.

Для нее характерно снижение количества эритрокариоцитов в пунктате костного мозга до 5-20%, значительное снижение количества ретикулоцитов, гемоглобина, повышение содержания железа в сыворотке крови и отложение его во внутренних органах, за счет чего увеличиваются селезенка и печень и может развиться сахарный диабет.

Таким образом, парциальная красноклеточная анемия отличается от железодефицитной анемии гиперсидеремией, уменьшением количества клеток красного ростка в пунктате костного мозга.

Гипохромная анемия наблюдается у больных с болезнью Маркиафавы-Микели. Патогенез этого заболевания связан с дефектом мембраны всех клеток миелоидного ростка, что обусловлено мутацией на уровне клетки — предшественницы миелопоэза.

Вследствие этого дефекта эритроциты, нейтрофилы и тромбоциты легко разрушаются в присутствии комплемента или в сахарозной среде с низкой ионной силой; они обладают повышенной чувствительностью к действию антител агглютининов.

Характерно одновременное наличие двух клонов эритроцитов: нормального и мутировавшего. Патологически измененные клетки отличаются малой продолжительностью жизни.

При их гибели выделяется множество факторов, способствующих свертыванию крови, поэтому у больных с болезнью Маркиафавы-Микели часто наблюдается тромбоз.

Клиника. На фоне жалоб гипоксического характера отмечается склонность к тромбозу периферических вен, а также боль в животе, обусловленная тромбозом мезентериальных сосудов.

Кожные покровы бледные с желтушным оттенком.

Через 2-3 года от начала болезни появляется гемоглобинурия — выделение мочи черного цвета, обычно после ночного сна, вследствие гемолиза эритроцитов в сосудах почек.

Источник: https://www.eurolab.ua/encyclopedia/320/2023/