Гипоплазия головного мозга вызывает проблемы с кровообращением в голове. Это врожденная болезнь, поражающая сосуды в позвоночнике. Первые признаки проявляются в среднем возрасте. В некоторых ситуациях симптоматика гипоплазии развивается у людей моложе.

Классификация болезни

Болезни сосудов часто поражают мозг. Гипоплазия не относится к исключениям. Таким термином характеризуется недостаточное развитие тканей. Расстройство может иметь врожденный характер или приобретаться в течение жизни. Чаще всего гипоплазия артерии головного мозга появляется в процессе развития плода.

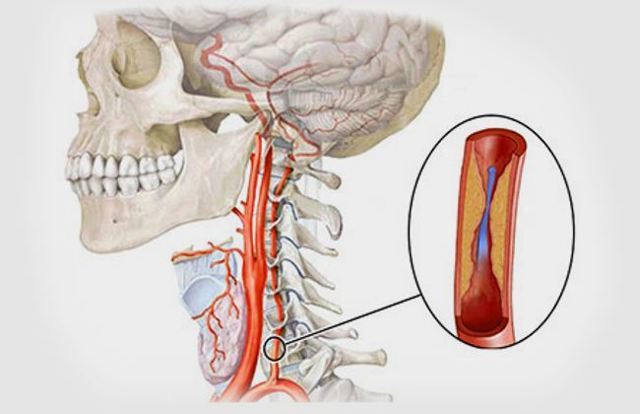

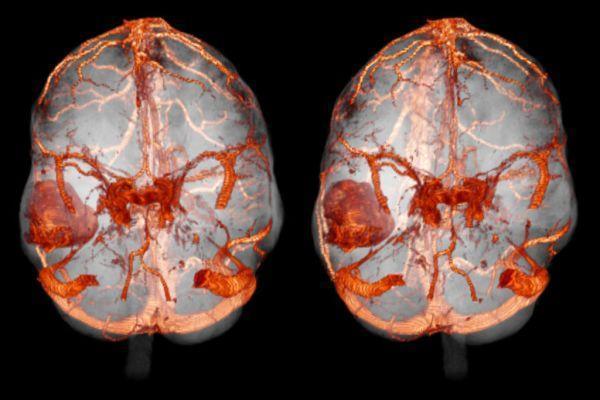

Естественное кровоснабжение обеспечивается, благодаря действию Виллизиева круга. Он формируется из крупных позвоночных артерий с ответвлениями в двух направлениях. В нормальном положении такие сосуды развиваются равномерно. За кровоснабжение черепа отвечает разветвленная артерия. Поэтому гипоплазия сосудов головного мозга делится на: двустороннюю, правую, левую.

Болезнь все время вызывает проблемы с работой мозга. Для устранения такой патологии нужно проходить лечебные процедуры, при которых может стабилизироваться кровоток.

Правая артерия

Гипоплазия артерии головного мозга появляется при нарушениях внутриутробного развития. Болезнь проявляется, когда в процессе вынашивания плода происходят:

- Падения.

- Облучение радиацией.

- Воздействие ультрафиолетовых лучей.

- После посещения сауны.

- Употребления спиртного и табачных изделий.

Нарушения у пациента проявляются во взрослом возрасте. Люди часто страдают от таких патологий:

- Мигрени, головокружения.

- Высокий показатель АД.

- Сонливость.

- Психологические нарушения.

- Ухудшается чувствительность.

Для стабилизации состояния организма не потребуется применять терапию, недостаток кровоснабжения постепенно компенсируется самостоятельно. Иногда приходится вмешиваться специалистам. Пациенту становится хуже из-за сопутствующих болезней.

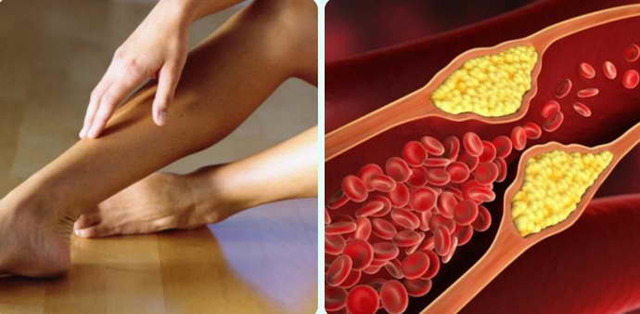

Атеросклероз влияет на сужение стенок артерий, кровообращение становится хуже. Пациентов мучит бессонница, повышается метеочувствительность.

Консервативными методами стабилизировать состояние пациентов недопустимо. Иногда врачам выписывают сосудорасширяющие лекарства. В большинстве примеров диагностика показывает, что требуется операция.

Левая артерия

Эта разновидность болезни проявляет себя, когда у пациентов начинаются расстройства сердечнососудистой системы. На первых этапах патологию обнаружить трудно. Болезнь развивается годами, никак себя не выдает. Проблемы с кровообращением приводят к плохой проходимости сосудов и болезням внутренних органов.

Благодаря адаптационным механизмам признаки болезни сглаживаются. Сложности в работе организма не находятся.

Даже при регулярных визитах к врачам на обследование болезнь не всегда удается обнаружить. Гипоплазия артерии головного мозга проявляется всегда с возрастом. Поэтому вся симптоматика требует внимания.

Изначально возникает боль в шее. Поскольку другие признаки отсутствуют, диагностировать расстройство сложно. Устранить проблему позволяет сужение ответвлений в артериях. В результате организм старается компенсировать плохое развитие сосудов.

Левосторонняя гипоплазия приводит к дестабилизации АД. Болезнь развивается по причине изменения организма в соответствии с характером кровообращения.

Причины болезни

Патология начинает формироваться даже в процессе внутриутробного развития. Поэтому при планировании беременности нужно принимать во внимание, что на кровоснабжение головы могут повлиять разные факторы, от которых девушку нужно оградить по мере необходимости.

Проблемы с развитием позвоночных артерий возникают по таким причинам:

- Травматизм и ушибы.

- Радиация или ионизирующие волны.

- Генетическая предрасположенность к патологии кровеносных сосудов.

Если женщина употребляет психотропные, табачные изделия, выпивает, то вероятность появления гипоплазии у малыша повышается.

В медицине известны ситуации, когда у людей развивалась гипоплазия без явных оснований. Сложно объяснить такое явление. До сегодняшнего дня специалисты точно не могут сказать, что конкретно вызывает болезнь.

Гипоплазия мозга может проявляться в результате:

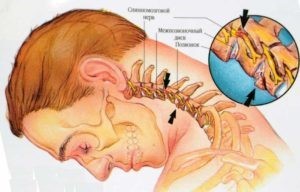

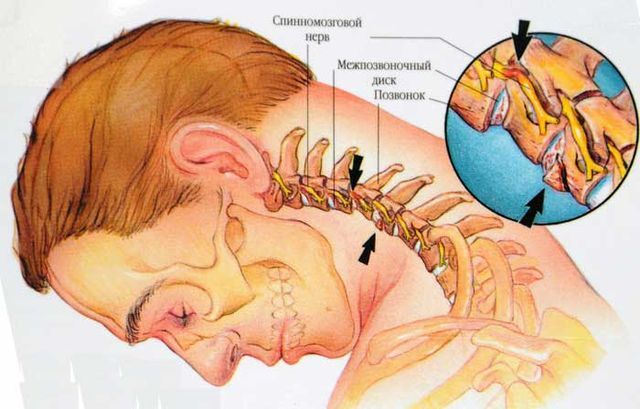

- Вывих позвонков может способствовать изменению формы позвоночного канала.

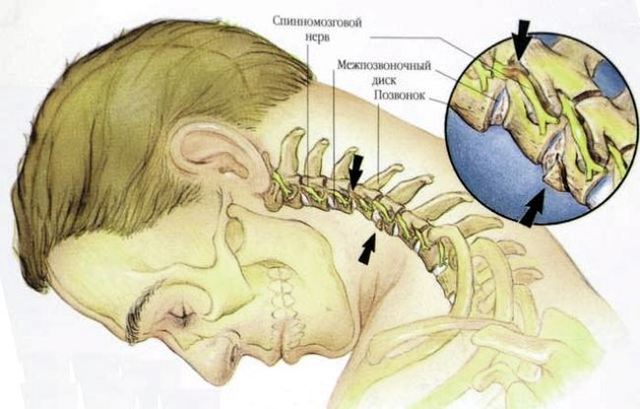

- Сосуды сжимаются костями во время остеохондроза.

- Затылочная мембрана начинает зарастать костью.

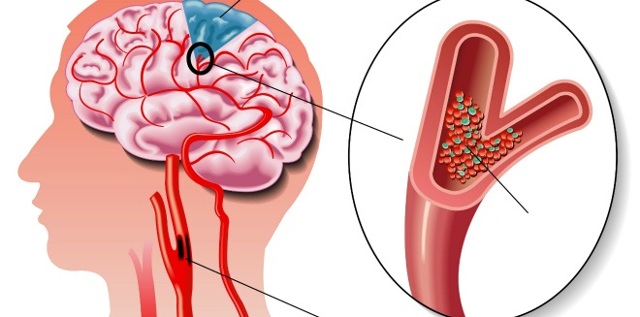

- Тромбоз артерий.

- Изменение в сосудах из-за атеросклероза.

Болезнь развивается в скрытой форме до тех пор, пока не начнутся возрастные изменения в организме под действием указанных причин. Врачи могут поставить неправильный диагноз при выявлении факторов, влияющих на нарушения кровоснабжения. Многие болезни проявляются так же.

Патологические преобразования влияют на поражение костных каналов и проникающей артерии. К тканям мозга не пропускается нужный объем крови, кислорода и полезных микроэлементов. Работа ЦНС в результате ухудшается.

Не существует точной информации обо всех патологиях. Врачи часто выявляют ухудшение слуха и зрительной функции при гипоплазии. Утомляемость повышается, работоспособность падает, появляются боли.

Симптоматика

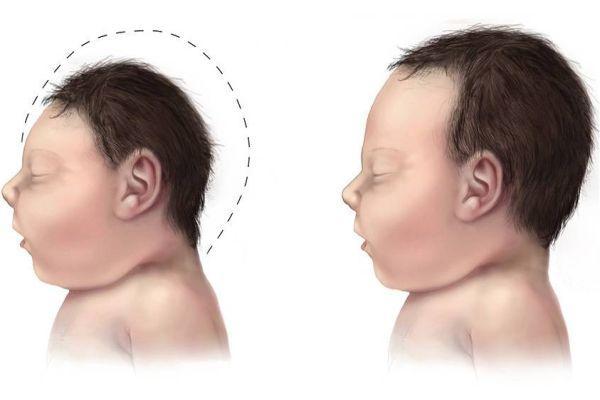

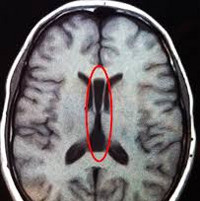

При микроцефалии снижаются масса и объем мозга. Формирование внутренних структур искажается, возникают анатомические дефекты. Извилины недостаточно глубокие, плохо развиваются.

Зрительный бугор тоже становится меньше при такой болезни. Это относится к пирамидам продолговатой части и стволу. Из-за этого размер черепа уменьшается. Когда ребенок с гипоплазией растет, лицевая часть черепа формируется быстрее в сравнении с мозговым отделом. В результате возникает отчетливая деформация головы.

Лечение

Употребляются лекарства, расширяющие левую артерию, стабилизирующие кровообращение. Благодаря их употреблению, наблюдается снижение интенсивности мигреней, восстановление нормальной работы вестибулярного аппарата.

Гипоплазия может проявляться на фоне формирования тромбов в артериях, для этого употребляются лекарства, которые делают кровь более жидкой. Кроме употребления лекарств, пациенту удастся самостоятельно стабилизировать самочувствие, придерживаясь таких рекомендаций:

- Нужно как следует выспаться, с этой целью применяются ортопедические подушки.

- Работу за монитором нужно свести к минимуму.

- Увеличить количество занятий спортом, образ жизни должен быть более активным.

- Нужно постараться не попадать в стрессовые ситуации, не напрягаться.

- Гипоплазия часто возникает в районе мозговой артерии осенью и весной. Для этого требуются меры профилактики.

Оперативное вмешательство следует проводить после лечебных процедур, если нет результатов. Врачи организовывают эндоваскулярное вмешательство, подразумевающее вживление в артерию стента. Так удается расширить сосуд, стабилизировать кровоток.

Протяженность проблемного участка во многом определяет результат лечения.

С гипоплазией головного мозга можно вести полноценный образ жизни. Вероятность негативных последствий повышается в старости. Поэтому регулярное употребление медикаментов, физическая активность, профилактика проблем с кровообращением позволяют превратить гипоплазию кровеносных сосудов головы в болезнь, с которой живут долго.

Расстройство правого поперечного синуса

Это вена, объединяющие внутренние и наружные сосуды мозга. Через них перетекает обратно цереброспинальная жидкость из желудочков и оболочек. Из области поперечного синуса происходит перемещение крови в поперечные сосуды, выводящие ее из головы. Гипоплазия приводит к снижению просвета сосудов. Это угроза появлению геморрагического инфаркта.

Гипоплазия в этой области вызывает проблемы со зрением. Левый и правый синусы сформированы симметрично. У пациента возникает головная боль, кружится голова. Он часто устает. Ухудшение зрения является признаком гипоплазии.

Интракраниальный отдел

Интракраниальные сосуды размещены в районе черепа и костных каналов. У пациентов сжимаются синусы шеи, не хватает питания в голове. Людям назначают массаж, лечебную гимнастику.

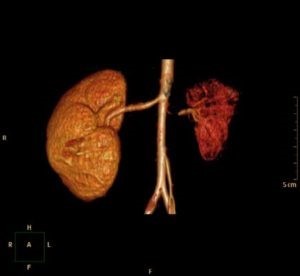

Когда болеют дети

У малышей врачи часто выявляют гипоплазию какой-то одной почки. Это врожденная болезнь, из-за которой орган становится меньше. Для его формирования выделяется недостаточно строительных клеток. Орган продолжает работать, но его эффективность уменьшается.

Нормально сформированная почка принимает большую часть нагрузки, поэтому не сказывается на состоянии. Когда диагностированная болезнь не воздействует негативно на качество жизни, лечение проводить не нужно.

Намного опаснее проблема с развитием обеих органов, подразумевающая инвалидность.

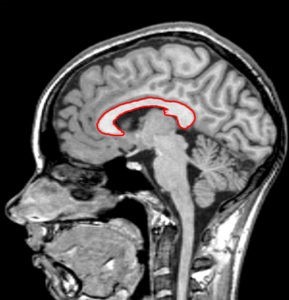

Мозолистое тело

Гипоплазия мозолистого тела у детей относится к самым опасным патологиям. Проблема характеризуется отсутствием отдела, где собираются нервные волокна, отвечающие за работу нейронов между полушариями головы. Такая болезнь может быть только врожденной.

Расстройство диагностируется во внутриутробный период и в первые 2 года жизни. В 70-75% примеров дети становится инвалидами из-за проблем с мозолистым телом, развивается шизофрения, судороги. Причины таких расстройств до сих пор неизвестны. К негативным факторам относится интоксикация беременной.

Последствия

Результаты гипоплазии мозга очень серьезные, возможен летальный исход. Перечислим другие возможные последствия:

- Повышается вероятность аневризмы и инсульта.

- Гипертония.

- Перепады АД.

- Плохое самочувствие.

- Ухудшается общее качество жизни.

Лечение

Эта болезнь диагностируется часто, далеко не всем о ней известно. Поскольку у людей, чей организм обладает прекрасными компенсаторными способностями, гипоплазия не возникает долго.

Консервативные терапевтические методики подразумевают использование медикаментов, расширяющих артерии, стимулирующих процесс кровообращения. Благодаря приему таких лекарств, у пациентов снижаются мигрени, улучшается зрительная функция, отсутствуют обмороки. Когда диагностическое обследование позволяет определить тромб в сосудах головы, употребляются антитромбические препараты, кровь становится более жидкой.

Хирургическое лечение практикуется, если препараты не дают нужного эффекта. Современными нейрохирургами разработана методика эндоваскулярной операции. Такая методика подразумевает применение расширителей в артериях. В результате ширина артерий увеличивается, стабилизируется кровоток.

Результат хирургического вмешательства обусловлен размером аномалии в артериях и образовавшихся соединений. Когда у пациента развивается артериальный круг, находящийся в основании головы, все проблемы с кроветворнием компенсируются без труда.

Профилактика гипоплазии

Поскольку гипоплазия сосудов – врожденное заболевание, профилактические меры нужно соблюдать будущей матери во время беременности. До наступления беременности нужно:

- устранить инфекции;

- не подвергать организм отравлениям; покинуть регион с плохой экологией;

- не попадать под действие источников радиации или ионизирующих импульсов;

- избегать травмирования при беременности;

- не употреблять медикаменты без консультации со специалистом.

Профилактические процедуры с использованием народных средств позволяют улучшить эластичность артерий. Каждый день нужно употреблять еду, предотвращающую атеросклероз: цитрусовые, оливковое масло, травы.

Время от времени нужно выезжать на природу, очищать организм от токсинов, соблюдать диету с минимальным количеством калорий в продуктах.

Гипоплазия мозжечка: что такое, симптоматика, как лечится

Мозжечок – отдел головного мозга, регулирующий позу человека, отвечающий за координацию и тонус мышечного аппарата. Выполняет контроль скорых, осознанных движений. Сверху него расположены мост и продолговатый мозг. Мозжечок образует крышу четвёртого желудочка. Структурно мозжечок представлен двумя полушариями (новой частью). Гипоплазия мозжечка вносит корректировки в строение и функционирование всего организма.

У человека, вследствие развития навыков прямохождения и способности к целенаправленной трудовой деятельности, хорошо развиты оба полушария. В середине находится червь мозжечка (филогенетически более древняя часть). Он обеспечивает стабилизацию положения тела, помогает поддерживать его в равновесии, дарит устойчивость.

Выполняет регуляцию тонуса большинства мышечных групп верхней конечности и туловища, осуществляет их совместную работу (синергизм). Мозжечок представлен серым и белым веществами. Первое из них ветвится, проникая между вторым, и образует своеобразные линии, на разрезе напоминающие силуэт дерева – древо жизни мозжечка.

Рассматриваемый отдел мозга имеет несколько пар ножек (три), каждая из которых соединяет его с определённым элементом мозга. Нижняя ножка соединяет мозжечок с продолговатым мозгом, средняя – с мостом, верхняя – со средним мозгом. По ним проходят сигналы, несущие информацию, как от мозжечка, так и к нему.

Для успешного выполнения своих функций мозжечок постоянно получает информацию, приходящую от проприорцепеторов, расположенных по всему телу, а также от других образований мозга, выполняющих аналогичную функцию. Поэтому при его поражениях возникают расстройства, связанные с нарушением статики (то есть с возможностью поддержания устойчивого положения центра тяжести тела человека). Возникают нарушения координации движений, мышечная гипотония, нистагм.

Что такое гипоплазия мозжечка

Гипоплазия мозжечка (иначе – микроцефалия), представляет собой уменьшение объёма всего рассматриваемого образования мозга или одного из его отделов, ведущее к необратимым последствиям для организма в целом, то есть нарушающее его нормальное развитие.

Данная патология формируется во время внутриутробного развития ребёнка. Причинами этого процесса в половине случаев является генетическая предрасположенность, обусловленная комбинативной изменчивостью.

Другая половина случаев развития патологии мозжечка обуславливается тератогенными факторами, влияющими на мать в процессе беременности. Так к ним относятся алкоголь, наркотики, радиация, инфекционные заболевания. Особенно сильно на здоровье плода эти факторы влияют в первый триместр его развития, когда происходит закладка основных систем организма (нервной системы).

Гипоплазия червя мозжечка всегда затрагивает его промежуточную часть – червь, вызывая его агенезию (отсутствие развития). В зависимости от тяжести заболевания этот процесс может быть повсеместным или частичным. Поражаются оба полушария мозжечка, либо только одно из двух. Главный метод диагностики – проведение ультразвукового исследования.

Причины гипоплазии мозжечка

Тератогенные факторы, которые, воздействуя на мать, могут привести к гипоплазии мозжечка у плода:

Главную опасность для ребёнка несёт этанол, который попадает в организм матери при употреблении ею алкогольных напитков. Это химическое вещество без проблем проникает через плацентарный барьер и накапливается у плода в центральной нервной системе.

Разлагаясь, этанол распадается на ацетальдегид, канцерогенность которого научно доказана. Он с лёгкостью проникает через гематоэнцефалический барьер и оказывает пагубное воздействие на все структуры ЦНС малыша.

Если мать курит, то токсичные вещества, выделяемые при горении сигареты, помимо воздействия на неё саму, причиняют серьёзный вред здоровью её ребёнка. Смола, никотин, токсичные газы (цианистый водород, азот, окись углерода) влияют на закладку нервной трубки, из которой формируется вся ЦНС (головной и спинной мозг). Поэтому гипоплазия червя мозжечка может оказаться далеко не единственной аномалией, возникшей под влиянием токсичных веществ сигарет.

Сложно переоценить вред наркомании, оказываемый как матери, так и ребёнку. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что употребление токсических веществ в чистом виде, либо в составе лекарственных препаратов, приводит к нарушениям развития ЦНС малыша. Употребление лекарств, в составе которых есть наркотические вещества, допускается только в том случае, если предполагаемая польза для матери во много раз превышает возможный вред плоду.

Радиоактивные изотопы, концентрируясь в плаценте и околоплодной жидкости, разрушают иммунитет ребёнка, репродуктивную функцию плода и нарушают работу желез гормональной секреции. На ребёнка оказывают влияние изотопы, действующие на организм матери не только в период беременности, но и до неё, так как они накапливаются в тканях.

Классический пример инфекции, оказывающей фатальное влияние на ребёнка, это краснуха. В первый триместр беременности вирус краснухи может вызвать острую гипоплазию мозжечка, затрагивающую обе его дольки. К инфекциям, затрагивающим плод, также относятся грипп, ОРВИ.

Крайне опасен токсоплазмоз. Это паразит (токсоплазма), передающийся при бытовом контакте кошки и человека. У взрослого клинические проявления отсутствуют, носительство бессимптомное.

Ребёнку же может быть нанесён серьезный вред вследствие того, что Toxoplasma Gondi способна проникать через траснплацентарный барьер.

Так же к факторам, которые приводят к патологиям развития нервной системы ребёнка относится недостаточное питание матери (гипо- и авитоминозы, дефицит различных макро- и микронутриентов).

Симптомы гипоплазии мозжечка

Клиническая картина зависит от тяжести поражения. Наиболее общие симптомы гипоплазии мозжечка:

- трудности в выполнении целенаправленных движений;

- рассогласованность движений;

- нарушения моторики;

- тремор конечностей;

- тремор головы;

- нистагм — движения глазных яблок, происходящие непроизвольно;

- мышечная слабость;

- задержка умственного развития;

- дефекты речи (скандированная речь – ударения в словах по ритму, а не по смыслу);

- другие речевые дефекты, не соответствующие возрасту ребёнка;

- нарушения зрения и слуха;

- нарушение работы сердца и некоторых других систем организма;

- сложности с адаптацией в коллективе.

Единичные симптомы начинают проявляться, как правило, в раннем возрасте и достигают максимума к 10-летнему возрасту. По его достижении болезнь прогрессирует медленно, не влияя на жизненно важные органы (не беря в расчёт случаи, когда ребёнок был рождён с патологиями систем дыхания или кровообращения).

В случаях, если гипоплазия мозжечка имеет легкую форму, многие симптомы никак не проявляют себя, и у ребёнка наблюдаются лишь небольшие расстройства координации движений или мелкой моторики.

Но, к сожалению, в ряде случаев картина заболевания неблагоприятна. Гипоплазия червя мозжечка в таком случае обширная, затрагивающая важные участки. Стоит знать, что современная медицина обладает средствами, направленными на облегчение жизни ребёнка с таким диагнозом, но лечения, направленного на полное избавление от его проявлений нет. Одну из ведущих ролей в реабилитации малыша играет родительская забота и любовь.

Диагностика гипоплазии мозжечка

Диагностика патологии, как и ряда других заболеваний, состоит из двух основополагающих этапов. На первом врач предполагает диагноз гипоплазии мозжечка на основании сбора и анализа жалоб маленького пациента, расспроса его жизненного анамнеза и анамнеза заболевания.

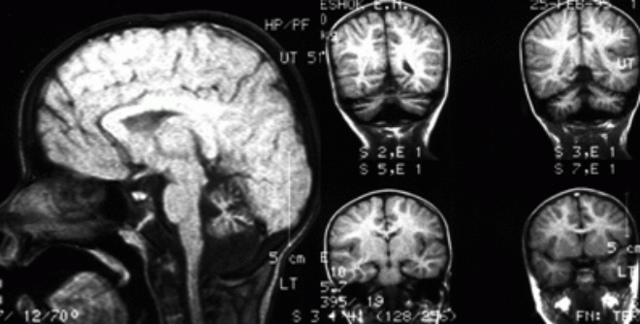

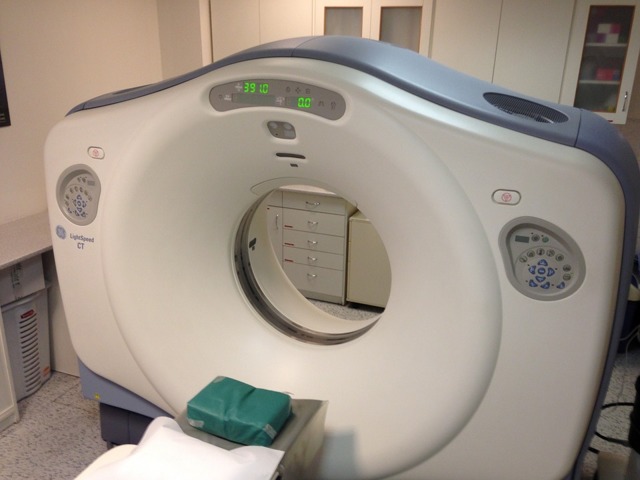

После этого специалистом назначаются дополнительные исследования. Начинается второй этап, инструментальной диагностики, на котором может быть поставлен объективно подтверждённый диагноз. Как правило, основным инструментальным методом в случае гипоплазии является ультразвуковая диагностика. Также неоценимую помощь в дифференциации заболевания предоставляют возможности компьютерной томографии и магнито-резонансной томографии.

Лечение гипоплазии мозжечка

К сожалению, на данный момент терапии, гарантирующей полное излечение ребёнка – нет. Лечение направлено на поддержание уровня здоровья и сдерживания прогрессирования заболевания. К таким методам относятся:

- занятия с психологом и логопедом;

- физиотерапия;

- массажи;

- приём витаминов;

- трудотерапия;

- лечебная физкультура, направленная на развитие навыков координации.

Особое внимание необходимо уделить технике массажа. Гипоплазия червя мозжечка не позволяёт ребёнку осуществлять контроль над тонусом мышц. Поэтому целесообразно применение лечебного массажа, который может это компенсировать. Выполнять его могут как специалисты, так и, после специального обучения, родители.

Для улучшения координации так же применяются упражнения на развитие балансировки.

Улучшить мелкую моторику помогают занятия рукоделием (собирание конструкторов, лепка из глины или пластилина, оригами).

Занятия с логопедом лучше всего начинать с раннего возраста и не прекращать вплоть до пубертатного возраста. При таком раскладе можно полностью избежать дефектов речи.

Решение логических задач, соответствующих возрасту ребёнка, поможет развитию навыков мышления.

Ну и конечно, ещё раз стоит повторить о важности родительской любви и опеки. Будет потрачено много душевных и физических сил, но они обязательно окупятся радостью от успехов и достижений малыша.

Профилактика гипоплазии мозжечка

Лучшая профилактика любых патологий развития у ребёнка – это здоровый образ жизни матери не только в период вынашивания плода и планирования беременности, но и на протяжении всей её жизни.

Употребляйте лекарственные средства только после консультации с врачом. Избегайте стрессовых воздействий, следите за качеством питания, прислушивайтесь к своему организму и периодически посещайте специалиста. Соблюдение этих несложных рекомендаций сведёт к минимуму возможные риски и осложнения.

Гипоплазия артерий головного мозга: разновидности, причины, лечение

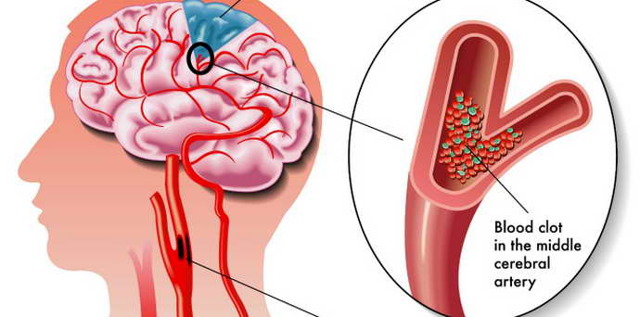

В новостных сводках всегда шокируют известия о том, что в юном возрасте кто-то скончался от инсульта, будучи абсолютно здоровым и сильным. Причиной внезапной закупорки сосуда является аномальное уменьшение его просвета. Виной тому являются не холестериновые бляшки, а гипоплазия артерии головного мозга ─ патологическое сужение спинномозговых сосудов или артерий головного мозга.

Чаще всего аномалия встречается в сосуде, приводящем кровь к головному мозгу в правой половине туловища. Заболевание наблюдается у 80% пожилых людей, потому что к врождённому дефекту прибавляются возрастные изменения сосудов.

Гиперплазия правой позвоночной артерии, что это такое и как проявляется? В каких случаях гипоплазия головного мозга приводит к развитию стеноза, увеличивая риск ишемии сосудов и инсульта? В чём отличия гипоплазии правой и левой позвоночных артерий, сосудов головного мозга? Как проявляется гипоплазия артерии головного мозга?

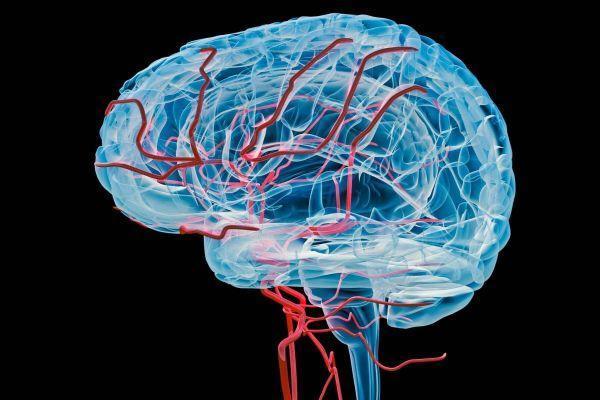

Правый и левый позвоночные сосуды относятся к вертебробазилярному кровяному бассейну, обеспечивающего перенос от 15 до 30% объёма крови. Остальные 70–85% принадлежат сонной артерии. Гипоплазия головного мозга не даёт полноценно питать кровью такие отделы, как мозжечок, ствол и затылочные доли. Это приводит к ухудшению самочувствия и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Строение позвоночной артерии

Нужно нанести на больное место обычный.

Как проявляется болезнь

Мозжечок

Сосуды основания мозга образуют замкнутый круг. Если какой-то участок имеет узкий просвет или неправильное расположение, Виллизиев круг становится незамкнутым, что приводит к развитию различных опасных для жизни заболеваний. Гипоплазия позвоночных артерий или ПА негативно сказывается на подпитке мозжечка, это имеет следующие проявления:

- возникает головокружение;

- нарушается координация движения;

- ухудшается почерк;

- страдает мелкая моторика (пришивание пуговицы, вязание, лепка).

Ствол головного мозга

В стволе головного мозга находится отдел, отвечающий за терморегуляцию, движение мышц лица, моргание, мимику, глотание пищи. Гипоплазия мозговой артерии, мешающая нормальному кровоснабжению ствола, вызывает постоянный или частый звон или жужжание в ушах, частые обморочные состояния и головокружение, приступы головной боли, замедляется речь, мимика вялая, глотание затруднено.

Затылочные доли

Патология сосудов головного мозга, подпитывающих затылочные доли, проявляется в резком ухудшении зрения, возникновении пелены перед глазами, галлюцинаций.

Общие проявления

Гипоплазия мозга имеет общую симптоматику: онемение руки, скачки артериального давления, слабость рук и ног. Мигрень, имеющая неясную этимологию, внезапные панические атаки, которые не может объяснить психотерапевт, ─ за этими симптомами часто скрывается гипоплазия. Вот почему при вышеописанных проявлениях стоит немедленно обратиться к терапевту.

Причины развития

Приобретённое сосудистое нарушение встречается редко, только как результат механических повреждений позвонков и остеохондроза шейного отдела позвоночника. Сужение просвета сонной артерии характерно после травм шеи, связанных с повреждением шейных позвонков либо долговременного ношения специального фиксатора.

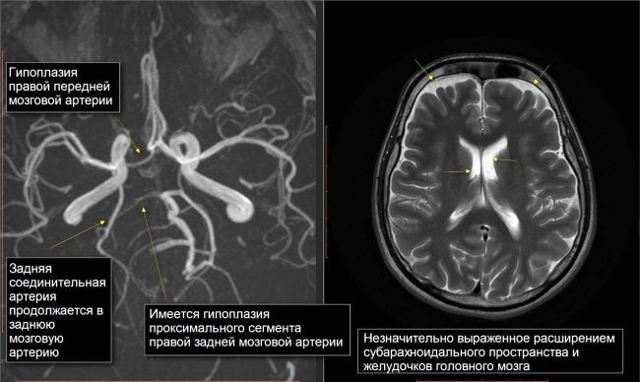

Гипоплазия левой позвоночной артерии

Гипоплазия правой позвоночной артерии диагностируется чаще, чем аналогичная патология левосторонней сосудистой магистрали. Гипоплазия левой позвоночной артерии диагностируется у каждого 10 пациента, обратившегося с жалобами к врачу.

Патология заключается в недоразвитии или сужении просвета до 1–1,5 мм (в норме она имеет диаметр 2–4,5 мм).

Спецификой левосторонней гипоплазии является застой крови в области шеи, что вызывает сильнейшие боли шейного отдела при резком повышении давления.

Правый позвоночный сосуд компенсирует плохой кровоток, и проблема, становится очевидной только спустя годы. Диагностику затрудняют и довольно распространённые симптомы, которыми характеризуется гипоплазия левой позвоночной артерии. Вялость, нарушение координации движения, скачки давления, приступы цефалгии, тошнота схожи с проявлением других заболеваний, например, вегетососудистой дистонии (ВСД), атеросклероза или опухоли головного мозга.

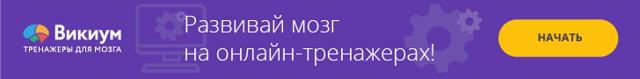

Стрелочкой указана пораженная артерия

Гипоплазия артерии головного мозга не представляет угрозу жизни, но значительно ухудшает качество жизни. После постановки диагноза большинству пациентов назначаются сосудорасширяющие препараты, которые увеличивают просвет артерии, нормализуя кровоток.

Но длительное применение вазодилататоров (сосудорасширяющих средств) приводит к нежелательным побочным действиям (тахикардия, потливость, заложенность носа), поэтому лечение проводится курсами.

Если гипоплазия позвоночной артерии слева грозит инсультом или инфарктом, больному назначают ангиопластику ─ внедрение на место, где сужается просвет, металлической сетчатой трубки, которая поддерживает стенки сосуда, обеспечивая полноценный кровоток.

Гипоплазия правой позвоночной артерии

Признаки гипоплазии правой позвоночной артерии легко спутать с обычным недомоганием и утомлением, потому что они схожи с эмоциональным расстройством. Левый позвоночный сосуд в 1,5–2 раза шире правого, поэтому даже в случае сужения просвета аномалия не столь заметна.

По этой причине гипоплазия позвоночной артерии справа встречается гораздо чаще, чем артерий позвоночного столба слева. Патология выражается прежде всего в нарушении эмоционального фона, ведь нарушается подпитка затылочного отдела мозга, отвечающего за эмоции и зрение.

Характерные признаки плохого кровоснабжения затылочных долей легко спутать с сезонной депрессией: беспричинные бессонницы сменяются неуправляемой сонливостью, развивается метеозависимость, апатия и вялость.

Гиперплазия правой позвоночной артерии является врождённой патологией и редко приобретённой. В некоторых случаях она никак не влияет на качество жизни, но иногда является причиной серьёзных проблем со здоровьем. Нередко признаки гипоплазии правой позвоночной артерии напоминают симптомы опухоли головного мозга:

- у больного случаются обмороки;

- проблемы с координацией движения;

- кратковременная неустойчивость при вставании с кровати.

Сосудорасширяющие лекарства, применяемые при левосторонней артериальной гипоплазии, в лечении правосторонней патологии не используются. Вместо них, врачи выписывают разжижающие кровь препараты. Гипоплазия правой позвоночной артерии опасна тем, что образовавшийся в узком просвете сосуда тромб заблокирует прохождение крови и приведёт к инсульту. Препараты Кардиомагнил, Кавитон, Тиклопидин, Варфарин противостоят тромбообразованию и способствуют повышению эластичности сосудов.

Увеличенная часть показывает место сдавливания артерии

Когда поражена вертебрально — базилярная артерия

Правый и левый позвоночные сосуды, попадая внутрь черепной коробки, соединяются в единую артерию. Основная причина сужение её просвета ─ гипоплазия вертербальной артерии. Она ведёт к развитию серьёзного заболевания ─ вертебрально — базилярной недостаточности. Патология имеет серьёзные последствия и грозит ишемическим инсультом. Тромб, полностью перекрывающий и без того узкий просвет, приводит к остановке кровотока и инсульту.

Гипоплазия вертебральной артерии обычно развивается на фоне шейного остеохондроза. Есть даже специальный термин «синдром пизанской башни»: он случается у туристов, которые осматривают достопримечательности, запрокинув голову назад. Происходит сдавливание задней соединительной артерии, и человек испытывает симптомы:

- головокружение, сопровождающееся тошнотой;

- онемение рук и ног;

- двоится в глазах;

- нарушение координации.

Лечение сужения вертебральных сосудов проводится в неврологическом отделении, потому что заболевание в запущенных случаях приводит к летальному исходу.

Болезнь правого поперечного синуса

Правый поперечный синус ─ это вена-коллектор, связывающая внутренние и внешние сосуды головного мозга. В них проходит обратное всасывание спинномозговой жидкости из полостей мозговых оболочек.

Из поперечного синуса кровь попадает в яремные вены, которые отводят кровь из внутричерепного пространства.

Гипоплазия правого поперечного синуса ведёт к уменьшению просвета вены, что, в свою очередь, является угрозой возникновения геморрагического инфаркта мозга. Болезнь левого поперечного синуса

Гипоплазия левого поперечного синуса даёт осложнения на зрение. Левый поперечный синус лежит симметрично правому, располагается в поперечной борозде черепной коробки. При нарушении оттока крови наблюдается отёк диска зрительного нерва. Больной жалуется на головную боль, головокружение и усталость, но именно резкое падение остроты зрения указывает на то, что у пациента гипоплазия левого поперечного синуса.

Под угрозой интракраниальный отдел

Интракраниальные сосуды расположены в полости черепа и костных каналов. К сосудам и артериям интракраниального сегмента относят все мозговые артерии, обе позвоночные артерии, образующие Виллизиев круг, а также основной сосуд, именуемый как прямой синус.

Гипоплазия интракраниального отдела правой позвоночной артерии проявляется в виде сильных болей и похрустывания при повороте шеи, болях в глазах, что нередко схоже с симптомами шейного остеохондроза. Во время болезни происходит сдавливание сосудов шеи, у больного наблюдается недостаток питания головного мозга.

Помимо курса сосудистой терапии, пациенту назначают массаж, посещение курсов лечебной гимнастики. Спорт имеет большое значение в лечении и профилактике данной патологии.

Когда болеет ребёнок

У детей иногда диагностируется гипоплазия правой почки (либо левой). Это врождённая патология, которая не бывает приобретённой. Она выражается в уменьшении размеров органа из-за пониженного количества нефронов ─ строительных клеток почки. Орган не перестаёт функционировать, но эффективность его работы снижается.

Вторая здоровая почка берёт на себя большую часть нагрузки, и на состоянии здоровья это никак не сказывается. Гипоплазия правой почки чаще встречается у девочек, чем у мальчиков. Если заболевание выявлено, но оно не снижает качества жизни, то не нуждается в лечении.

Гораздо опаснее двусторонняя почечная недоразвитость, которая приводит к инвалидности.

Справа пораженная почка

Мозолистое тело головного мозга

Последствия

Гипоплазия артерий головного мозга имеет серьёзные последствия, вплоть до летального исхода. К другим сопутствующим проявлениям болезни относят следующее:

- увеличивается риск аневризмы и инсульта у взрослых;

- развивается гипертония;

- наблюдаются перепады артериального давления;

- ухудшается общее самочувствие;

- страдает качество жизни больного.

Профилактика гипоплазии

Так как гипоплазия артерии головного мозга носит врождённый характер, профилактика проводится в период, когда женщина ожидает малыша. Ей необходимо до наступления беременности вылечить инфекции, избегать отравлений, переехать из экологически неблагополучного региона, остерегаться радиационного и ионизированного излучения, избегать падений и травм живота в период беременности, не принимать без консультации врача лекарственные препараты.

Рекомендуется также профилактическое лечение народными средствами, которые способны повысить эластичность сосудов. Ежедневно нужно употреблять продукты, препятствующие развитию атеросклероза: оливковое масло, лимон, травяные сборы из мяты, мелиссы и боярышника. Периодически выезжайте на природу, проводите чистку организма от токсинов, следуйте низкокалорийной диете.

Гипоплазия сосудов головного мозга

Гипоплазия сосудов головного мозга – это сосудистое заболевание, характеризующееся недостаточным развитием структур кровеносной системы ГМ. При нем структуры, питающие орган, имеют неправильную форму, аномально извиты, дефектны и не могут правильно функционировать. Такая патология ведет к недостаточному кровоснабжению головного мозга и соответствующим последствиям.

Виды гипоплазии

В широком смысле гипоплазия – это аномалия формирования любого органа, при которой он полностью или частично уменьшен. Одной из самых тяжелых форм аномалии такого рода считается гипоплазия мозолистого тела головного мозга у ребенка. При ней отсутствует мозолистое тело – структура ЦНС, соединяющая полушария. В 70-75% клинических случаях ребенок становится инвалидом.

Головной мозг чаще всего поражают сосудистые заболевания той или иной сложности. При этом всякая патология моментально сказывается на состоянии человека, так как этот орган чувствителен к недостатку микроэлементов.

Гипоплазия артерий головного мозга может быть приобретенной или врожденной. Первая развивается на фоне воздействия неблагоприятных факторов, а второй вид патологии – является следствием неправильного развития тканей артерий и вен в период внутриутробного развития ребенка. В медицинской практике чаще всего диагностируется врожденная гипоплазия.

Кровоснабжение головного отдела ЦНС происходит через две внутренние сонные артерии и две позвоночные – левую и правую. У здорового человека они развиты равномерно на всем протяжении. Если во время формирования кровеносной системы головного мозга плода произошел сбой, то это приводит к недоразвитию некоторых кровеносных сосудов. Специалисты выделяют правостороннюю, левостороннюю и двустороннюю гипоплазию.

При закупорке основных сосудов кровоснабжение головного мозга осуществляется через структуры виллизиева круга, который формируют основные магистральные артерии возле основания черепа.

Нормально развитый виллизиев круг встречается лишь у 25-40% населения, в остальных случаях его составляющие имеют аномальное строение. Часто это – гипоплазия передних или задних соединительных артерий, отсутствие и деформация первых сегментов передней и задней мозговой артерии.

Патология также может поразить венозные синусы – коллекторы, в которые с поверхности головного мозга собирается отработанная кровь. От них она поступает в две яремные вены – парные кровеносные сосуды, находящиестя на шее. При гипоплазии венозных синусов отмечается снижение венозного оттока.

Поражение правой артерии

Позвоночные кровеносные сосуды сначала сливаются в одну базилярную артерию, которая затем разделяется на правую и левую заднюю мозговую артерию. От них отходят правая и левая задние соединительные артерии соответственно. Через эти кровеносные сосуды кровь поступает к заднему отделу мозга, мозжечку и таламической области.

Поэтому при гипоплазии правой позвоночной артерии первую очередь страдает двигательная активность человека, зрение и психоэмоциональное состояние человека. Некоторые признаки патологии можно спутать с проявлениями депрессии: снижение самооценки, появление чувства вины, пессимизм, расстройства сна, метеозависимость, апатия и вялость.

Иногда симптомы гипоплазии схожи с проявлениями развития опухоли:

- Частые головокружения;

- Расстройство координации движения;

- Головная боль.

Основная опасность патологии сводится к тому, что гипоплазия ведет к недостаточному кровообращению в вертебро-базилярном бассейне и появления в нем сгустков крови — тромбов. Также могут появиться дегенеративные изменения в веществе головного мозга и развиться фоновые заболевания, например атеросклероз, при котором налипшие на стенках холестериновые бляшки дополнительно уменьшат просвет сосуда и будут мешать нормальному кровообращению.

Поражение левой артерии

Гипоплазия может быть как правой, так и левой позвоночной артерии. При этом левосторонняя патология выражается не сразу, так как этот кровеносный сосуд физиологически шире правого и его дисфункция может длительное время компенсироваться организмом самостоятельно. Часто симптомы появляются только при обострении хронических заболеваний, например при атеросклерозе, гипертонии, и т.д.

Со временем симптоматика будет усиливаться вместе с возрастными изменениями в тканях и органах тела человека. Основным признаком гипоплазии этого сосуда является цефалгия, распространяющаяся на шейный отдел позвоночника.

По мере сужения позвоночных артерий в организме образуются компенсационные анастомозы – соустья сосудов. Через них впоследствии кровь идет окольным путем, минуя гипопластичные участки кровеносной системы.

Клиническая картина гипоплазии левого поперечного синуса обуславливается степенью недоразвития левой позвоночной артерии. Легкая форма патологии практически не проявляется, тогда как при тяжелой степени изменений аномалия визуализируется на МРТ-снимках. О ее наличии сигнализируют также ночные головные боли, тошнота, рвота.

Тяжелая гипоплазия синусов головного мозга может быть причиной тромбоза, отека зрительного нерва и выпадения полей зрения.

Основные причины и последствия патологии

Гипоплазия структур кровеносной системы головного мозга обычно является врожденной патологией, дебют которой обычно приходится на первые годы жизни ребенка. В этом случае провоцирующем заболевание фактором является интоксикация вредными веществами в период беременности.

К этому могут привести:

- Курение;

- Употребление спиртных напитков;

- Отравление организма продуктами жизнедеятельности болезнетворных организмов (краснуха, грипп);

- Неконтролируемый прием лекарственных препаратов, интоксикация ими.

Неправильное формирование позвоночных артерий может быть следствием стресса и депрессии беременной.

Легкая гипоплазия головного мозга может не проявляться достаточно долгое время, однако в период обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы серьезно осложнит ситуацию.

Приобретенная патология чаще всего появляется из-за механического повреждения соответствующих структур кровеносной системы или защемления их между позвоночными дисками. Такие изменения возникают из-за нарушения целостности шейных позвонков или долгого ношения шейного фиксатора.

Тяжелая форма гипоплазии сосудов всегда сопряжена с серьезными последствиями. К ним относят:

- Риск развития аневризм и как следствие их разрыва – инсульт;

- Нестабильность артериального давления, гипертония;

- Ухудшение общего самочувствия, быстрая утомляемость, сонливость;

- Головокружения, обмороки, в тяжелой степени – рвота.

Недоразвитие сосудов головного мозга у плода чревато серьезными последствиями, вплоть до развития пороков структур ЦНС. Впоследствии они могут привести к дисфункции мозолистого тела, недоразвития мозжечка и т.д.

Симптомы гипоплазии

Из-за гипопластических изменений в сосудах головного мозга снижается объем проходящей по ним крови. Это приводит к недостатку питательных веществ и кислорода необходимого для нормального функционирования ЦНС, о чем сигнализируют следующие симптомы:

- Хроническая усталость;

- Головные боли, головокружения;

- Изменение АД.

Патология отражается на психоэмоциональном состоянии заболевшего: у него может появиться раздражительность, отмечается снижение умственных способностей, страдает память, нарушается концентрация внимания.

Локальные проявления гипоплазии артерии головного мозга зависят от степени патологии и объема нарушений, которые были вызваны недостаточным кровообращением.

Гипоплазия задних соединительных артерий приводит к дисфункции задних отделов органа. Это проявляется в тошноте, рвоте, головокружениях. Нередко при таком состоянии развиваются чувствительные расстройства: онемение конечностей, покалывания в них, чувство жара и т.д. Со стороны зрительной системы отмечается диплопия.

Поскольку задние соединительные артерии наряду с другими ответвлениями позвоночных кровеносных сосудов образуют валлизиев круг, их недостаточность приводит к его дисфункции. У здорового человека симптомы патологии практически не сказываются на самочувствии, однако при проведении обследования специалисты все же отмечают незначительную асимметрию кровоснабжения.

Гипоплазия этого участка кровеносной системы мозга может привести к негативным последствиям, так как он выполняет функцию «спасательного круга», когда прекращается кровоснабжение по магистральным артериям.

Двусторонняя гипоплазия бассейнов вертебральных (позвоночных) артерий приводит к вертебрально-базилярной недостаточности. Эта патология влечет недостаточное кровообращение сразу на нескольких участках мозга: затылочной части, мозжечке и стволе.

Впоследствии у заболевшего отмечается ишемическое поражение тканей ЦНС с последующими функциональными расстройствами функционирования соответствующих структур.

Недоразвитие одной из позвоночных артерий также сказывается на самочувствии пациента. Например, при тяжелой патологии левого кровеносного сосуда отмечаются:

- Сильные пульсирующие боли в затылочной части головы;

- Частые головокружения, обмороки;

- Гипертония;

- Ощущение сдавленности в области затылка;

- Нарушение координации движений;

- Сонливость;

- Чувствительные расстройства.

У заболевшего время от времени могут появляться слуховые и зрительные галлюцинации, появляется раздражительность, неустойчивость настроения. Отмечается серьезное нарушение регуляции процессов «сна-бодрствования».

Как ставят диагноз

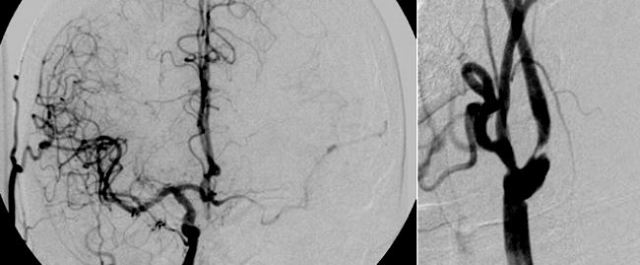

Оптимальным способом выявления гипоплазии сосудистой системы головного мозга считается классическая ангиография и ее вариации, например селективное исследование. С помощью нее специалисты оценивают функционирование всех артерий и вен головы, их протяженность, выявляют наличие дополнительных путей кровотока.

Несмотря на преимущества, этот метод исследования имеет ряд противопоказаний:

- Аллергия на йод (является компонентом контрастного вещества);

- Хронические заболевания: почечная недостаточность, сердечная, легочная недостаточность, онкопатология;

- Воспалительные процессы в организме;

- Тромбофлебит;

- Психические заболевания;

- Беременность.

При такой патологии как гипоплазия правой или левой позвоночной артерии головного мозга специалист может назначить УЗИ-допплерографию (УЗДГ). Этот не инвазивный метод исследования позволяет в кратчайшие сроки получить информацию о толщине стенок пораженного сосуда, характер и фазность кровотока в нем, симметричность парных структур, скорость кровотока и резистивный индекс.

Методы лечения

Тактика терапии заболевшего определяется исходя из характеристик патологии и степени влияния ее на кровоснабжение головного мозга. Это может быть консервативное лечение или оперативное вмешательство.

В качестве дополнения при гипоплазии сосудов специалисты рекомендуют основное лечение сочетать с народными методами. Однако заниматься самолечением опасно, так как медикаментозные препараты могут быть не совместимы с лекарственными растениями.

Лечение медикаментами

Консервативное лечение заключается в приеме медикаментозных препаратов, действие которых направлено на улучшение показателей крови и метаболизма тканей. В некоторых случаях могут применяться гормональные средства.

Важно помнить, что даже при выполнении всех рекомендаций специалиста проблема не исчезнет, однако защитит головной мозг от более серьезных заболеваний.

Оперативное вмешательство

При остром состоянии, когда кровоток препаратами восстановить невозможно, пациенту назначают хирургическое вмешательство.

Обычно это операция по эндоваскулярной методике: в пораженный сосуд посредством эндоскопа вводят специальный расширитель, который впоследствии будет держать его стенки и не допустит их спазм.

Народные средства

- При гипоплазии применение народной медицины не ограничивается, однако следует помнить, что такая помощь не может являться основным лечением, а только дополнит его.

-

- Прием народных снадобий нужно обязательно согласовать с лечащим врачом.

- Продукты, влияющие положительно на качественный состав крови:

- Оливковое, льняное масло;

- Мед;

- Сок лимона;

- Картофель;

- Семена укропа;

- Чеснок;

- Отвар мелисы.

К нетрадиционным методам терапии гипоплазии сосудистой системы головного мозга относят также иглоукалывание, массаж и гимнастические упражнения.

Гипоплазия артерий головного мозга

Гипоплазия сосудов, находящихся в головном мозге, представляет собой недоразвитие элементов системы кровообращения. Гипоплазия артерий, пролегающих в головном мозге – аномалия развития элементов кровотока, которая приводит к ишемическим поражениям мозгового вещества, атрофическим и деструктивным процессам. Подобные изменения часто становятся причиной инсульта.

Классификация заболевания

- Гипоплазия, затронувшая мозговую артерию – это такая патология, которая характеризуется изменением нормальной формы и размеров сосуда, что сказывается на его проходимости и скорости движения крови по руслу.

- Диагноз гипоплазия мозговых сосудов почти всегда коррелирует с такими нарушениями, как ТИА (транзисторная ишемическая атака) в 46% случаев, вегето-сосудистая дистония, дисциркуляторная энцефалопатия, вертебробазилярная недостаточность, гипоксия, ишемический инфаркт в 38% случаев, некроз.

- Гипоплазия сосудов, пролегающих в головном мозге, характеризуется изменением структуры системы кровотока. При этом элементы кровеносной системы отличаются от нормальных сосудов признаками:

- Аномальной извитостью (петли, перегибы).

- Неправильной формой.

- Наличием дефектов – утолщение стенки, патологическое расширение русла (аневризма).

В результате подобных изменений нарушается транспортировка крови по сосудистому руслу, ухудшается кровоснабжение тканей мозга.

На фоне патологии развивается дисфункция мозга, происходит изменение неврологического статуса, возникают сбои в работе организма. Характер и степень выраженности нарушений зависят от локализации поврежденного участка системы кровообращения. Кровоснабжение мозга преимущественно осуществляется через позвоночные и сонные артерии.

При нарушении проходимости на каком-либо участке кровеносного русла, кровь движется в обход основного пути по Виллизиеву кругу. В результате частично компенсируются нарушения, связанные с несовершенством основного русла. Виллизиев круг обладает нормальной анатомической структурой у 25% людей. В большинстве случаев он также имеет аномальное строение, что затрудняет кровоснабжение мозга.

Аномальное строение отдельных участков позвоночной артерии встречается у 10% здоровых людей. Часто патология не проявляется и не доставляет человеку дискомфортных ощущений, однако повышает риск развития инсульта ишемического типа. Цереброваскулярные патологии оказывают большое влияние на показатели смертности. Инсульты ежегодно становятся причиной смерти 4,6 млн. человек в мире.

Гипоплазия сегмента а1 правой или левой передней мозговой артерии – это вариант формирования Виллизиева круга, являщийся врожденным отклонением от нормы, которое встречается с частотой 1-13%. Патология представляет собой фактор повышенного риска развития полушарных инфарктов, которые сопровождаются значительным ухудшением кровотока при окклюзии (закупорке) сонных артерий.

Гипоплазия задней правой и левой соединительной артерии, которые располагаются в головном мозге, является вариантом неправильно сформированного Виллизиева круга. Гипоплазия венозных синусов, находящихся в головном мозге, рассматривается как вариант нормы. В большинстве случаев не сопровождается патологическими симптомами и нарушениями. Гипоплазия левого или правого поперечного синуса, расположенного в головном мозге, наблюдается у 20-49% здоровых людей.

Гипоплазия – широко распространенный медицинский термин, который означает недоразвитие или аномальную анатомическую структуру какого-либо органа. Гипоплазия мозга, известная так же как микроцефалия – заболевание, при котором наблюдается уменьшение объемов черепной коробки и мозгового вещества. Болезнь является тяжелой формой поражения ЦНС, приводит к умственной недостаточности, инвалидности, летальному исходу.

Гипоплазия гипофиза – это такая патология, которая провоцирует сбои в работе эндокринной системы, что негативно сказывается на росте и увеличении мышечной массы тела у ребенка. У взрослых проявляется уменьшением плотности костной ткани, гипогликемией, анорексией, отсутствием пигментации участков кожных покровов, аменореей (длительное отсутствие менструации), импотенцией и другими нарушениями в работе репродуктивной системы.

Причины возникновения

Гипоплазия элементов кровеносной системы, снабжающей головной мозг – это такая патология, которая встречается у взрослых и детей, бывает врожденной и приобретенной, что указывает на полиморфную этиологию. Различают одностороннюю, двухстороннюю формы. Основные причины:

- Травмы в области головы.

- Хронические и острые интоксикации.

- Вредные привычки (алкоголизм, курение).

- Гипоксия, интоксикации плода в период внутриутробного развития.

- Перенесенные инфекции в перинатальный период.

- Механические повреждения сосудов в результате защемления позвоночными дисками и другими костными структурами.

- Наследственная предрасположенность.

Вероятность возникновения патологии повышается, если будущая мать в период беременности без назначения врача принимала фармацевтические препараты, наркотические средства, алкоголь, не проходила контрольное обследование.

Основные признаки

Заболевание, протекающее в легкой форме, может не проявляться в течение длительного времени.

Обычно патология сопровождается головной болью диффузного или локального характера (58%), мозжечковым синдромом (42%), эпилептическими приступами парциального (частичного) типа (25%), парезами (25%), расстройствами речи и чувствительности (25%), зрительной дисфункцией (17%). Могут наблюдаться головокружения и расстройства психо-эмоционального фона. В ходе осмотра у врача-невролога выявляются нарушения:

- Пирамидный синдром (24%) – оживление сухожильных рефлексов, анизорефлексия (неодинаковая реакция на раздражение в левой и правой половине тела), патологические рефлексы в области кистей рук.

- Псевдобульбарный синдром (18%) – положительные аксиальные рефлексы (патологическая реакция на раздражение мышц осевой части тела).

- Нарушение двигательной координации (30%) – покачивание во время пребывания в позе Ромберга (в положении стоя, ноги сдвинуты вместе, прямые руки вытянуты вперед, глаза закрыты), неуверенное выполнение проб на координацию движений.

- Синкопальные состояния (меньше 1%) – обмороки, кратковременная утрата сознания, состояние синкопе при резких движениях головой.

Гипоплазия левой или правой, задней, позвоночной, сонной артерии мозга коррелирует с острым или хроническим нарушением мозгового кровотока, сопровождается такими видимыми признаками, как атеросклеротические бляшки (в 57-75% случаев), которые отчетливо просматриваются в процессе нейровизуализации. В ходе инструментальной диагностики выявляются характерные нарушения:

- Изменение морфологической структуры белого вещества – перивентрикулярный, субкортикальный лейкоареоз (8-27%).

- Расширение периваскулярных (расположенных вблизи кровеносных сосудов) пространств (2-9%).

- Атрофические изменения корковых структур (2-12%).

- Патологические изменения диффузного порядка (32-63%).

- Признаки гидроцефалии (24-30%).

- Очаги лакунарного инфаркта (21%).

Очаги ишемии локализуются преимущественно в зоне смежного кровообращения (36%), таламуса (24%), мозжечка (18%). Очаги лакунарного инфаркта чаще находятся гомолатерально (в той же области) гипоплазированному сосуду.

Диагностика

Постановка диагноза выполняется на основании результатов клинико-неврологического обследования. Показаны консультации невролога, офтальмолога, терапевта. Методы инструментальной диагностики:

- МРТ.

- Дуплексное, триплексное сканирование. Ультразвуковое исследование проводится в разных режимах с нагрузочными и функциональными пробами.

- Допплерография.

- Ангиография с применением контрастного вещества.

В процессе исследования определяют размеры, форму, анатомическое строение сосудов кровеносной системы, оценивают характер, интенсивность, степень ауторегуляции мозгового кровотока. Обычно диагноз гипоплазия правой или левой позвоночной, передней, задней, сонной артерии головного мозга ставят, опираясь на критерии:

- Уменьшение внутреннего диаметра сосудистого просвета до значения меньше 2 мм.

- Снижение скорости объемного кровотока до значения меньше 40 мл/мин.

- Отсутствие стеноза, который может иметь гемодинамическое значение, в более чем 70% системы кровотока в устье. В случае наличия стеноза корректнее говорить о вторичной форме гипоплазии, которая называется функциональной.

По результатам инструментальной диагностики выявляются такие нарушения в строении сосудистой системы, как аномалия хода (3-9%), деформации (18-45%), окклюзия, закупорка (3-5%), стеноз (5-30%), экстравазальная (внесосудистая) компрессия (5-9%), ухудшение ауторегуляции кровообращения в тканях мозга.

Способы лечения

Аномалии строения элементов системы мозгового кровотока наблюдаются у 25% населения. Чаще патология не влечет серьезных последствий для здоровья человека. Терапия проводится, когда ухудшение проходимости, деформации сосудов, извилистое русло или другие нарушения провоцируют недостаточность кровоснабжения. Если наблюдается угроза ишемического инсульта или хроническая церебральная ишемия с выраженной неврологической симптоматикой, проводится хирургическое вмешательство.

Медикаментозная терапия

Комплексное лечение патологии предполагает прием фармацевтических препаратов, стимулирующих мозговое кровообращение, укрепляющих сосудистую стенку, ускоряющих метаболические процессы в клетках мозгового вещества. Основные лекарственные средства:

- Ноотропные (Пирацетам).

- Сосудорасширяющие (Циннаризин, Верапамил).

- Корректоры недостаточности мозгового кровообращения (Кавинтон, Винпоцетин, Эналаприл).

- Стимулирующие клеточный метаболизм (Глицин).

Для улучшения реологических характеристик крови назначают низкомолекулярные декстраны (Реополиглюкин, Реомакродекс), которые уменьшают вязкость физиологической жидкости. Антигипоксанты (Цитофлавин, Актовегин) показаны при наличии признаков гипоксического поражения тканей.

Хирургическое вмешательство

Деформация крупных мозговых артерий часто становится поводом для хирургического лечения.

Необходимость хирургической операции определяется с учетом вида и размеров деформации, клинической симптоматики, гемодинамической значимости участка кровотока, вероятных рисков, связанных с оперативным вмешательством.

Обычно в ходе операции выполняется резекция или редрессация (исправление) участка деформации. Контроль проходимости в зоне прооперированной артерии осуществляется через 2-3 месяца после операции при помощи инструментальных методов диагностики.

Методы народной медицины

Методы народных целителей в лечении гипоплазии крупных сосудов, составляющих кровеносную систему мозга, малоэффективны. В качестве дополнительных средств терапии можно назначать отвары, настойки, приготовленные из лекарственных растений с сосудорасширяющими, успокаивающими, антигипертензивными свойствами. Рекомендованы рецепты на основе плодов шиповника и боярышника, листьев пустырника, мелисы, мяты, корня валерианы.

Последствия

Многие врачи рассматривают аномальные варианты строения кровеносной системы мозга, как предикторы эпилептиформных нарушений. Последствия заболевания, протекающего в тяжелой форме:

- Образование аневризмы.

- Разрыв сосудистой стенки с последующим образованием очага кровоизлияния.

- Ухудшение когнитивных способностей, общего состояния здоровья и самочувствия.

- Инсульт.

Развитие инсульта связано с ухудшением кровоснабжения участка мозга или внутричерепным кровоизлиянием. После перенесенного инсульта только 20% пациентов восстанавливают способность к самообслуживанию. В остальных случаях больному грозит инвалидность с устойчивым, выраженным неврологическим дефицитом. Процент смертности составляет 35-40%.

Гипоплазия сосудов, пролегающих в мозге – патология, которая в большинстве случаев не представляет угрозы для здоровья и жизни пациента. Необходимость медикаментозного или хирургического лечения наступает, если аномальное строение элементов кровеносной системы приводит к недостаточности мозгового кровообращения, протекающего в острой или хронической форме.

Гипоплазия артерий головного мозга: виды, симптомы, лечение

Гипоплазия головного мозга приводит к нарушению внутричерепного кровообращения. Это врожденная патология, которая поражает левую и правую позвоночные артерии. Первые проявления можно заметить в среднем возрасте, но бывают случаи, когда симптомы гипоплазии появляются и раньше. Все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Виды гипоплазии

Головной мозг чаще всего поражают сосудистые патологии. Гипоплазию не считают исключением. Этим термином называют недоразвитие тканей. Болезнь может иметь приобретенное или врожденное происхождение. Гипоплазия мозга чаще всего имеет врожденное происхождение.

Нормальное кровоснабжение всех органов формируется за счет Виллизиева круга. Он состоит из крупных позвоночных артерий с левым и правым ответвлением. В нормальном состоянии эти артерии развиваются равномерно.

К черепу кровь поставляет подключичная артерия, которая имеет разветвления. Поэтому мозговую гипоплазию делят на левостороннюю, правостороннюю и двустороннюю. Патология постепенно вызывает истощение и нарушение функций органа.

Для устранения проблемы часто необходимо пройти срочное хирургическое лечение, в ходе которого восстанавливают кровоток.

Поражение правой артерии

В результате нарушений внутриутробного развития возникает гипоплазия правой позвоночной артерии. Патологический процесс может возникнуть, если женщина во время беременности падала или перенесла облучение, долгое время пребывала под воздействием прямых солнечных лучей, посещала сауны, курила или употребляла алкоголь. Перенесенная краснуха или грипп также может негативно отразиться на течении беременности и развитии плода.

Больной замечает нарушения уже во взрослом возрасте. Постепенно он все чаще страдает от:

- головных болей и головокружений;

- повышения давления в артериях;

- сонливости;

- эмоциональных нарушений, проявляющихся в виде резких перепадов настроения, угнетенности, апатии;

- снижения чувствительности.

Для улучшения состояния организма не нужно использовать терапевтические методики, организм постепенно компенсирует кровоснабжение. Но бывают случаи, когда возникают состояния, требующие срочной помощи специалистов. Состояние может ухудшиться в результате сопутствующих сосудистых заболеваний. Например, при атеросклерозе происходит сужение просвета сосудов, что еще больше ухудшает и без того нарушенное кровообращение. Люди при этом страдают от метеочувствительности и бессонницы.

Консервативными методиками улучшить самочувствие больного нельзя. Но иногда врачи могут назначать препараты для расширения сосудов. В большинстве случаев при таком диагнозе показано хирургическое вмешательство.

Поражение левой артерии

Эта форма гипоплазии начинает проявляться при наличии сопутствующих сосудистых заболеваний. На начальных стадиях развитие болезни заметить нельзя. Патологический процесс может прогрессировать годы и ничем себя не выдавать. Нарушение кровообращения приводит к труднопроходимости сосудов и ишемическим поражениям органов, но благодаря адаптационным механизмам симптоматика сглаживается, и тяжелые сбои в работе организма не замечаются.

Первые этапы развития патологии могут не обнаружить, даже если человек регулярно проходит обследование. Только под влиянием возрастных изменений организма гипоплазия начинает себя проявлять. Поэтому очень важно внимательно относиться ко всем симптомам.

В первую очередь гипоплазия артерии начинает проявляться болью в шейном отделе позвоночника. Других ухудшений самочувствия при этом нет, поэтому возникают трудности с постановкой диагноза. Сузить поиск проблемы помогает постепенное сужение ответвлений магистральных сосудов. Таким образом организм пытается компенсировать недостаточность развития артерий позвоночника. Если ухудшилась сосудистая непроходимость, то эффекта от этого явления не будет.

При левосторонней гипоплазии происходит повышение артериального давления. Гипертония в этом случае считается вторичным заболеванием, которое возникает потому, что организм пытается приспособиться к такому кровообращению.

Основные причины и последствия патологии

Развитие патологии происходит еще во внутриутробном периоде. Поэтому в процессе планирования беременности родители должны учесть, что болезнь могут вызвать многие факторы, от которых по возможности следует оградить женщину во время беременности.

Нарушение развития позвоночной артерии в будущем может произойти в результате:

- травмы и ушибов беременной;

- воздействия радиационного или ионизирующего излучения;

- генетической предрасположенности к патологиям сосудов.

Если женщина во время беременности курит, употребляет алкогольные напитки или наркотические вещества, то риск развития гипоплазии у ребенка возрастает в несколько раз.

В медицине известны случаи, когда у человека развивалась гипоплазия без причины. Объяснить это явление трудно, и до сих пор врачи точно не могут определить все провоцирующие факторы.

Патологический процесс может быстрее развиваться в результате:

- вывиха шейных позвонков. Это вызывает деформацию позвоночного канала;

- сдавливания артерии костными разрастаниями при остеохондрозе;

- окостенения, распространившегося на позвоночно-затылочную мембрану;

- тромбоза пораженной гипоплазией артерии;

- атеросклеротических изменений в сосудах.

Патология может протекать в скрытой форме, пока не проявится при возрастных изменениях или под воздействием вышеописанных факторов. Очень часто при нарушениях кровообращения ставят неправильный диагноз, ссылаясь на заболевания, имеющие похожие проявления.

Патологические изменения приводят к поражению костного канала и впадающей в него артерии. К тканям головного мозга не поступает достаточное количество крови, а вместе с тем и кислорода с питательными веществами, что негативно отражается на его работе. Обо всех последствиях болезни информации точной нет. Известно, что чаще всего в результате гипоплазии ухудшаются слух и зрение, повышается утомляемость и снижается работоспособность, часто возникают приступы головных болей.

Симптомы гипоплазии

Патология может проявляться большим количеством симптомов. Каждый больной ощущает нарушения по-разному. У одних болевой синдром и недоразвитие артерий позвоночника больше выражены, а у других – меньше.

Диагноз часто ставят во время планового обследования. Болезнь отличается размытой клинической картиной. Ее симптомы довольно трудно отличить от других патологий.

Гипоплазию артерий можно заподозрить по наличию:

- Головных болей разной интенсивности.

- Частых и беспричинных головокружений.

- Нервной дисфункции.

- Искаженного восприятия пространства.

- Частых скачков артериального давления.

- Нарушений тонких движений.

- Снижения чувствительности, особенно в области конечностей.

- Двигательных нарушений.

- Зрительных галлюцинаций.

- Шаткой походки.

- Нарушений координации движений. Больной часто сталкивается с предметами, падает, чувствует себя как на карусели.

Старение организма способствует усилению проявлений гипоплазии.

Как ставят диагноз

Определить наличие нарушений на ранних этапах развития болезни довольно трудно. Если беспокоят малейшие проявления этого заболевания, необходимо посетить невропатолога. Специалист осмотрит пациента, опросит на предмет жалоб, назначит обследования. Постановка диагноза при гипоплазии основывается на результатах инструментальных исследований. В обязательном порядке пациент должен пройти:

- ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы. Процедура позволяет получить точное изображение сосудов, а также оценить состояние кровотока;

- томографию головы с контрастным веществом. В сосуды вводят контрастное вещество и с помощью магнитно-резонансного или компьютерного томографа получают информацию об их состоянии;

- ангиографию. Это рентгенологическое исследование, которое позволяет получить подробную информацию о состоянии позвоночной артерии.

Только после этих исследований можно точно подтвердить наличие гипоплазии артерий.

Методы лечения

Правосторонней или левосторонней гипоплазией артерии страдает достаточно много людей. У около десяти процентов населения планеты диагностировали эту проблему. Организм большинства больных обладает сильными компенсаторными механизмами, поэтому патологический процесс может протекать в течение долгих лет без серьезных осложнений.

Первые проявления болезни каждый замечает по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Под воздействием эмоциональных и физических нагрузок, неправильного питания и вредных привычек может возникнуть атеросклероз, который постепенно снижает эффективность компенсаторных механизмов организма.

В зависимости от стадии развития патологического процесса могут применять консервативные или хирургические методы лечения. Некоторые пытаются справиться с проблемой с помощью средств народной медицины.

Лечение медикаментами

Медикаменты для лечения гипоплазии применяют при отсутствии ярко выраженных нарушений. Пациентам назначают препараты для улучшения кровообращения, стимуляции обменных процессов в тканях мозга и усиления притока крови к головному мозгу.

Этот метод не позволит полностью избавиться от проблемы, но предотвратит развитие ишемических нарушений.

В большинстве случаев лечение проводят с помощью Актовегина, Трентала, Цераксона, Винпоцетина, Циннаризина, Тиоцетама, Церебролизина и антикоагулянтов.

Назначать препарат должен только лечащий врач с учетом особенностей течения болезни и общего состояния организма пациента.

Оперативное вмешательство

Операцию могут проводить только в состояниях, угрожающих жизни больного. Такое лечение назначают в экстренном порядке при отсутствии возможности привести в норму кровообращение в головном мозге другими методами. Процедуру проводят нейрохирурги. Современные специалисты предпочитают проводить эндоваскулярную операцию.

В ходе процедуры просвет суженной позвоночной артерии расширяют с помощью специального стента. Это приспособление способствует расширению участка сосуда, который пострадал от патологического процесса. Операция способствует восстановлению нормального кровообращения. У процедуры есть сходство с ангиографией, поэтому ее могут проводить вместе с этим диагностическим методом.

Народные средства

С помощью народных средств можно минимизировать негативное влияние сопутствующих заболеваний. Они не устраняют гипоплазию, но помогут улучшить кровообращение и снизить риск развития осложнений.

Наилучший эффект дает использование:

- оливкового масла. Для профилактики нарушений на протяжении суток нужно употреблять около трех ложек масла;

- меда. С этим ингредиентом существует множество рецептов. Его сочетают с лимонным соком, растительным маслом и употребляют на голодный желудок каждый день;

- картофельного сока. Картофелину трут на терке и выжимают из нее сок. Его и употребляют каждый день;

- софоры японской. Стручки растения мелко нарезают и в количестве одного стакана смешивают с 500 г водки. Средство должно постоять в течение трех недель, после чего его принимают по столовой ложке утром, в обед и вечером;

- семян укропа. Они способствуют устранению головных болей;

- чеснока. Головку чеснока смешивают с 0,5 л чистой воды и лимонной цедрой. Лекарство должно настаиваться несколько дней, после чего его можно использовать для улучшения самочувствия;

- отвара мелиссы. Его употребление способствует устранению головокружения и шума в ушах.

Альтернативная медицина вызывает недоверие у многих людей, но правильное использование рецептов действительно помогает облегчить течение болезни. В этих целях могут использовать также массажи, акупунктуру, специальные гимнастические упражнения.

Гипоплазия сосудов головного мозга: причины возникновения и лечение

- Дополнительное образование:

- «Кардиология»

- ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии

- Контакты: scherbakova@cardioplanet.ru

Гипоплазия сосудов головного мозга возникает в результате нарушений в структуре и строении артерий у человека. Эта патология является врожденной, ее обычно обнаруживают в левой или средней артериях головного мозга. Патологию определяют по недостаточной массе сосуда или его изменениям в размерах.

Причины возникновения

Все врожденные патологические изменения возникают из-за влияния многих обстоятельств. Что касается гипоплазии артерий головного мозга, то причинами неправильного формирования сосудов бывают:

- заражение нерожденного плода инфекцией;

- увлечение спиртными напитками, наркотическими средствами, курение;

- прием и вдыхание токсичных веществ, а также некоторых лекарств, противопоказанных при беременности;

- генетическая предрасположенность к заболеваниям сосудов.

Однако бывают и такие ситуации, в которых недоразвитие сосудов головного мозга диагностируют при отсутствии вышеуказанных причин. То есть гипоплазия бывает и самостоятельным заболеванием. Но это случается довольно редко. Стоит помнить, что при наличии вышеуказанных причин риск развития заболевания в период формирования кровеносной системы нерожденного ребенка увеличивается в несколько раз.

Какими бывают последствия гипоплазии сосудов головного мозга?

У здорового человека левые и средние артерии головы снабжают кровью наибольшую ее часть. Если сосуды будут формироваться неправильно, то головному мозгу будет не хватать кислородного питания и всех необходимых питательных элементов.

А следовательно, будет существовать опасность образования аневризмы (выпячивание стенки сосуда вследствие истончения, растяжения) или кровоизлияния в мозг (инсульта).

Именно поэтому патологическому развитию мозговых артерий уделяют достаточное внимание в нейрохирургии, а также в неврологии.

Симптомы проявления аномалии

Признаки гипоплазии мозговых артерий зависят от степени неправильного формирования сосудов и у каждого человека проявляются по-разному. То есть у одних симптомы более ярко выражены, у других — их проявление не настолько сильное.

Часто из-за схожих симптомов с другими заболеваниями, гипоплазию сосудов мозга долгое время не диагностируют и ставят ошибочные неврологические диагнозы. Бывают ситуации, что о наличии серьезной патологии человек узнает только во время прохождения очередного медицинского обследования.

Отметим основные признаки проявления патологического развития мозговых артерий:

- часто кружится голова, не исключены обморочные состояния;

- продолжительные головные боли и мигрени;

- полностью или частично исчезает чувствительность кожи;

- регулярное повышение кровяного давления;

- заметное снижение остроты зрения и памяти;

- вялое и сонливое состояние;

- эмоциональные переживания;

- нарушение мелкой моторики.

При наличии этих симптомов можно говорить о плохом кровообращении в головном мозгу. Но чтобы опровергнуть/подтвердить наличие гипоплазии сосудов мозга, вам следует поспешить на консультацию к специалисту.

Диагностические исследования

На ранних стадиях достаточно сложно диагностировать гипоплазию кровеносных сосудов головы. У некоторых людей симптомы болезни могут быть слабо выраженными.

Но если вы обратитесь к неврологу с подозрением на такую аномалию, то он в первую очередь направит вас на ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи.

Дополнительно врач может рекомендовать пройти обследование магнитно-резонансной томографии (МРТ) с введением контрастного вещества. Такие методы исследования помогают определить интенсивность кровотока по сосудам и увеличение стенок артерий.

Лечение гипоплазии сосудов головного мозга

Данная патология встречается довольно часто. Однако не все о ней узнают. Так как у людей, которые имеют хорошие компенсаторные возможности своего организма, гипоплазия никак не проявляется на протяжении нескольких десятков лет, а порой и всей жизни.

Медикаментозная терапия

Консервативное лечение предусматривает прием лекарственных средств пациентом, которые положительно влияют на работу головного мозга: расширяют левую/среднюю артерии, улучшают кровообращение.

Благодаря употреблению соответствующих препаратов, у больного заметно уменьшаются головные боли, восстанавливается зрение, память, прекращаются обмороки.

Если диагностическое обследование пациента обнаруживает в одном из сосудов головного мозга тромбообразование, тогда врач назначает прием антитромботических лекарств для разжижения крови.

Оперативное вмешательство

Хирургическая коррекция патологии назначается в таких ситуациях, когда медикаментозная терапия не дает никаких результатов. Современные нейрохирурги предпочитают проводить эндоваскулярные операции. Данная методика заключается во внедрении специального расширителя (стента) в просвет суженого кровеносного сосуда.

Следовательно, увеличивается размер артерии и нормализуется в ней кровоток. Результат такой операции зависит от длины аномальных артерий и существующих соединений между ними.

Если у человека хорошо развит артериальный (Виллизиев) круг, расположенный в основании головного мозга, то любые нарушения кроветворения компенсируются самостоятельно.

Народная медицина

Не существует особых средств из народной медицины, способных вылечить гипоплазию артерий головного мозга. Зато имеются достаточно хорошие рецепты, они устраняют некоторые симптомы болезни и влияют на движение крови по сосудам:

- оливковое масло желательно пить по 1 ч.л. ежедневно натощак. Масло повышает защитные силы организма;

- каждое утро съедайте перед завтраком 1 ч.л. меда;

- заваривайте семена укропа, если вас мучают головные боли (1 ч.л. на 0,5 л горячей воды);

- чай из мелиссы способен справиться с шумом в ушах;

- зеленый и травяные чаи с корнем имбиря и лимоном способны улучшать кровоток в сосудах и повышать защитные функции организма человека.

Профилактические мероприятия

Помимо регулярного употребления лекарственных препаратов, назначенных доктором, больной может самостоятельно восстановить свое самочувствие, если будет придерживаться некоторых правил:

- спать по 8-9 часов в сутки;

- во время сна пользоваться специальными ортопедическими подушками;

- стараться ограничивать работу возле компьютерной техники;

- посещать какие-либо спортивные секции, вести активный образ жизни, но всегда знать меру (например, без фанатизма заниматься в тренажерном зале, плавать в бассейне, но не дольше часа);

- по возможности не перегружать себя в эмоциональном плане: не нервничать и не злиться;

- рационально питаться, следить за количеством употребляемых витаминов и питательных веществ;

- проводить профилактическое обследование и лечение в период обострения заболеваний (осень, весна), повышать иммунитет.

Не стоит отчаиваться, если вы услышали диагноз: гипоплазия артерии головного мозга. С таким заключением люди могут жить полноценно до глубокой старости. Однако во избежание неприятных последствий через 10, 20, 30 лет, вам необходимо поддерживать свое состояние медикаментами, назначенными врачом. Не забывать о профилактических мерах и тогда диагностированная патология сосудов мозга не будет помехой в нормальной и полноценной жизни.

Аномалии развития головного мозга

Аномалии развития головного мозга — это результат происходящих во внутриутробном периоде нарушений формирования отдельных церебральных структур или головного мозга в целом. Зачастую имеют неспецифическую клиническую симптоматику: преимущественно эпилептический синдром, задержку психического и умственного развития. Тяжесть клиники напрямую коррелирует со степенью поражения головного мозга. Диагностируются антенатально при проведении акушерского УЗИ, после рождения — при помощи ЭЭГ, нейросонографии и МРТ головного мозга. Лечение симптоматическое: противоэпилептическое, дегидратационное, метаболическое, психокоррегирующее.

Аномалии развития головного мозга — пороки, заключающиеся в аномальных изменениях анатомического строения церебральных структур. Выраженность неврологической симптоматики, сопровождающей церебральные аномалии, значительно варьирует. В тяжелых случаях пороки являются причиной антенатальной гибели плода, они составляют до 75% случаев внутриутробной смерти.

Кроме того, тяжелые церебральные аномалии обуславливают около 40% случаев гибели новорожденного. Сроки манифестации клинических симптомов могут быть различны. В большинстве случаев церебральные аномалии проявляются в первые месяцы после рождения ребенка.

Но, поскольку формирование головного мозга длится до 8-летнего возраста, целый ряд пороков дебютируют клинически после 1-го года жизни. Более чем в половине случаев церебральные пороки сочетаются с пороками соматических органов.