Устранение атрезии легочной артерии без системно-легочного шунта эффективно менее чем у 10% пациентов с нормально развитым трехстворчатым клапаном и правым желудочком, состоящим из 3 нормальных частей. Определенную часть этой группы составляют больные с критическим стенозом легочной артерии и точечным отверстием в клапане. В этих условиях процедурой выбора является баллонная дилатация.

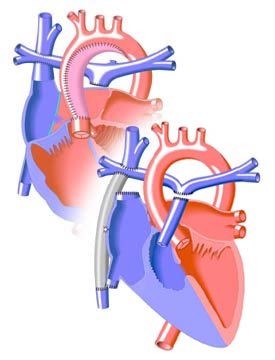

Декомпрессия правого желудочка в сочетании с шунтом

По данным разных авторов, у 30-60% больных существует вероятность роста трехстворчатого клапана и правого желудочка, что позволяет предвидеть возможность двухжелудочкового кровообращения.

Однако из-за низкого комплайнса правый желудочек не обеспечивает адекватный легочный кровоток в первые недели и месяцы жизни. После устранения атрезии растяжимость желудочка улучшается в течение недель и месяцев.

В этот период у ребенка сохраняется выраженная гипоксия, представляющая серьёзную угрозу для жизни. Поэтому следует отдать предпочтение более агрессивной тактике – наложению системно-легочного шунта в сочетании с декомпрессией желудочка в неонатальном периоде.

Если комплайнс желудочка быстро улучшился, что привело к застойной сердечной недостаточности, анастомоз следует закрыть пружинкой в лаборатории катетеризации, а заодно и овальное окно, если это возможно по анатомическим и техническим условиям.

Техника системно-легочного анастомоза, реконструкции выводного тракта правого желудочка и закрытия артериального протока

Операцию выполняют через срединную стернотомию. Вилочковую железу почти полностью резецируют. Вначале выполняют модифицированный анастомоз по Blalock-Taussig. Выделяют безымянную артерию и начальную часть правой подключичной артерии, стараясь не повредить возвратный нерв.

Выделяют правую легочную артерию. Позади левой безымянной вены создают ложе для шунта, по необходимости резецируя один или два паратрахеальных лимфатических узла выше правой легочной артерии.

Для выполнения проксимального анастомоза проводят продольный разрез в начальном отделе правой подключичной артерии. Анастомоз не следует накладывать на проксимальном участке безымянной артерии, так как это наверняка приведет к избыточному легочному кровотоку.

На правой легочной артерии делают надрез по верхнему краю. Сосудистый протез пришивают 6/0 проленом. На этой стадии гепарин не вводят, пока не остановится кровотечение из проколов.

Открытый артериальный проток при атрезии легочной артерии обычно шире, чем при других дуктусзависимых пороках с легочной атрезией.

При этих пороках проток не перевязывают на случай тромбоза анастомоза. Если он закрывается спонтанно, проходимость можно восстановить простагландином.

Однако при атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой комбинация трех источников легочного кровообращения – анастомоза, артериального протока и антеградного тока крови из желудочка в легочную артерию – после реконструкции заплатой выводного тракта может привести к чрезмерному легочному кровотоку, к неадекватной системной перегрузке и остановке сердца. Поэтому проток при данном пороке рутинно закрывают. Его перевязывают 5/0 проленом, стараясь избежать сужения ветвей легочной артерии.

Обычно аорта и правое предсердие развиты нормально. Аорту канюлируют 10 Fr артериальной канюлей, правое предсердие – одной венозной канюлей 18-20 Fr. Операцию выполняют при умеренной гипотермии на работающем сердце. Следует поддерживать гипокальциемию, чтобы сокращения сердца не были активными.

Выполняют продольный разрез на легочном стволе, продлевая его вниз через инфундибулярный отдел до свободной полости желудочка. Разрез должен быть длиннее, чем при стандартной коррекции тетрады Фалло. Целесообразно пересечь мышечные пучки и иссечь плотные трабекулы у верхушки для улучшения роста правого желудочка.

Папиллярные мышцы должны быть сохранены. В разрез вшивают лоскут аутоперикарда.

Завершение двухжелудочковой коррекции

Рост и развитие правого желудочка и трехстворчатого клапана должны быть оценены в течение 6-18 мес. жизни. Показателями восстановления последовательного двухжелудочкового кровообращения являются нормальные размеры трехстворчатого клапана и увеличение артериального насыщения кислородом. Необходимо произвести катетеризацию сердца.

Во время исследования целесообразно временно перекрыть баллоном шунт и межпредсердный дефект для подтверждения адекватности правого желудочка. Если сатурация артериальной крови не снижается и отсутствуют признаки уменьшения сердечного выброса, шунт и дефект можно попытаться закрыть катетерными методами.

При больших размерах межпредсердного дефекта показано его хирургическое закрытие с одновременной перевязкой и пересечением шунта.

В случаях, когда катетеризация не подтвердила нормализацию размеров правого желудочка, решение о дальнейшей тактике можно отложить с надеждой на продолжающийся рост желудочка. Если она не оправдывается, планируют полуторажелудочковую коррекцию, описанную ниже.

Так, если при окклюзии шунта и дефекта давление в правом предсердии повышается до 25-30 мм рт. ст.

, резко падает сердечный выброс и если имеется устранимая остаточная обструкция выводного тракта, можно принять осмотрительное решение пойти по пути полуторажелудочковой коррекции.

Полуторажелудочковая коррекция

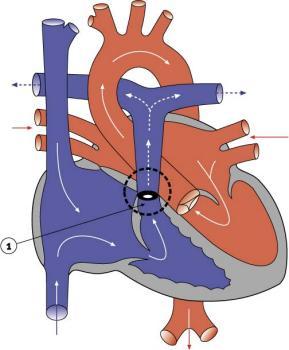

Так называемое полуторажелудочковое кровообращение является промежуточным типом гемодинамики между нормальным двухжелудочковым кровообращением и одножелудочковым кровообращением по Fontan.

Образное определение данного типа коррекции не точно отражает суть гемодинамики, так как объем кровотока по верхней полой вене у взрослого человека составляет около 30% выброса правого желудочка.

Данная операция позволяет разгрузить правый желудочек, снизить систолическую перегрузку и сохранить пульсирующий легочный кровоток. Кроме того, сохраняется возможность роста правого желудочка и трехстворчатого клапана.

Полуторажелудочковую коррекцию выполняют в 6-18-месячном возрасте. Показанием к этому типу операции является отрицательная проба с окклюзией шунта и дефекта межпредсердной перегородки, означающая, что правый желудочек не может обеспечить полный сердечный выброс.

Однако он способен нагнетать кровь в объеме венозного возврата из нижней полой вены.

После выполнения двунаправленного кавопульмонального анастомоза кровь из верхней полой вены будет направляться в обход правого желудочка и правого предсердия непосредственно в легочные артерии.

Анастомоз Glenn можно наложить без искусственного кровообращения, используя синтетический шунт между пережатой верхней полой веной и ушком правого предсердия. Отечественные хирурги иногда применяют эту технику у больных детей. Однако у маленьких пациентов возможны технические трудности и мозговые осложнения.

Обычно выполняют двунаправленный кавопульмональный анастомоз в условиях искусственного кровообращения при температуре 34-35 0С на работающем сердце. Перфузию начинают с одной прямой венозной канюлей в правом предсердии. Системно-легочной анастомоз пересекают.

Образовавшееся отверстие в правой легочной артерии продлевают на несколько миллиметров в сторону бифуркации. Верхнюю полую вену пересекают после пережатия места ее внедрения в правое предсердие. На противоположных краях верхней полой вены накладывают два шва-держалки для удержания пересеченной вены и предупреждения ее перекручивания.

В отличие от общепринятой техники, согласно которой отток из верхней полой вены осуществляется через изогнутую канюлю, введенную в безымянную вену, отечественные хирурги канюлируют периферический конец пересеченной во время перфузии верхней полой вены прямой венозной канюлей диаметром менее половины диаметра полой вены. Она не мешает выполнению анастомоза.

Преимущество этой методики состоит в отсутствии необходимости наложения кисетного шва на стенку верхней полой или безымянной вены и возможной инвагинации стенки вены в ее просвет при завязывании шва. Верхнюю полую вену и правую легочную артерию анастомозируют «конец в бок».

Венозную канюлю удаляют перед наложением швов на оставшемся коротком участке переднего края соустья. Для уменьшения эффекта кисета на переднем полукольце соустья накладывают отдельные узловые швы. Непарную вену дважды перевязывают и пересекают.

Если параметры правого желудочка близки к оптимальным, целесообразно закрыть ДМПП, чтобы способствовать росту желудочка.

В случаях, когда характеристики правого желудочка приближаются к требованиям двухжелудочкового кровообращения и имеется потенциальная возможность его роста, целесообразно уменьшить размер межпредсердного сообщения для увеличения объёмной перегрузки желудочка.

В дефект вшивают фенестрированную заплату из политетрафлюороэтилена с диаметром отверстия 4 мм. Для этого потребуются пережатие аорты, инфузия кардиоплегического раствора и обжатие канюли в нижней полой вене. После остановки искусственного кровообращения отмечают давление в правом предсердии и верхней полой вене.

Давление в правом предсердии не должно превышать 17-20 мм рт. ст., в противном случае могут развиться:

- асцит;

- гепатомегалия;

- почечная недостаточность.

Если эти осложнения возникли после операции, необходимо выполнять баллонную дилатацию фенестрации для снижения давления в правом предсердии.

В отдаленном периоде повторно обследуют детей с целью определения возможности закрытия дефекта и завершения полуторажелудочковой коррекции.

Окклюзию дефекта производят с помощью катетерной технологии, вначале временно обтурируя дефект баллоном для подтверждения удовлетворительной гемодинамики. Повышение давления более 17-20 мм рт. ст.

и снижение сердечного индекса ниже 2-2,5 л/мин/м2 свидетельствуют, что межпредсердная перегородка должна оставаться открытой.

Одно-с четвертью-желудочковая коррекция

Данный тип кровообращения создают в случаях, когда правый желудочек достаточно велик, чтобы пожертвовать им в пользу стандартной операции Fontan. В условиях латерального туннеля сохранились бы высокое давление в правом желудочке и вероятность злокачественных аритмий.

С другой стороны, одно-с четвертью-желудочковая коррекция обладает теми же недостатками, что и старая модификация операции Fontan, при которой правое предсердие сильно дилатировано.

Решение об одно-с четвертью-желудочковой коррекции принимают в 6-18-месячном возрасте ребенка, когда полуторажелудочковый вариант заведомо не подходит из-за выраженного недоразвития трехстворчатого клапана и правого желудочка.

Данная операция также может быть избрана в отдаленном периоде после операции двунаправленного кавопульмонального анастомоза при отсутствии признаков роста правого желудочка и невозможности закрытия межпредсердного сообщения.

Для выполнения операции канюлируют безымянную вену изогнутой канюлей и правое предсердие прямой канюлей, которую проводят в нижнюю полую вену и обжимают турникетом. Пережимают аорту для введения кардиоплегического раствора.

Межпредсердный дефект закрывают фенестрированной заплатой из ПТФЭ, если это не было сделано во время предыдущей операции двунаправленного кавопульмонального анастомоза. Затем конструируют предсердно-легочное соединение между крышей правого предсердия и нижней поверхностью правой легочной артерии напротив анастомоза Glenn.

Через 1-2 года производят катетеризацию сердца в целях пробной баллонной окклюзии фенестрации. Руководствуясь описанными выше критериями, определяют возможность закрытия фенестрации катетерным устройством.

Таким образом, кровообращение у ребенка приближается к таковому после полной операции Fontan, когда кровь из нижней и верхней полых вен поступает прямо в легочную артерию. Одновременно часть крови попадает через трехстворчатый клапан и нагнетается в легочный ствол.

Некоторые хирурги высказывают мнение, что кровь, поступающая в легочную артерию из правого желудочка, может рециркулировать, возвращаясь в правое предсердие через атриопульмональный анастомоз и затем снова в правый желудочек и легочную артерию. Бостонский центр детской кардиохирургии не подтвердил это опасение.

Важно подчеркнуть, что данную модификацию следует использовать при очень маленьком правом желудочке, который не может обеспечить существенный объем естественного кровотока.

Если сопротивление легочных сосудов повышено или легочные артерии недостаточно развиты, или же комплайнс левого желудочка не идеален, целесообразно отдать предпочтение стандартной операции Fontan в виде латерального внутрипредсердного туннеля, так как при одно-с четвертью-желудочковой коррекции весь объем правого предсердия подвергается высокому давлению. Это может привести к таким поздним осложнениям, как суправентрикулярные аритмии, тромбообразование и обструкция правых легочных вен.

Одножелудочковая коррекция

Решение об одножелудочковой коррекции в неонатальный период принимается в первую очередь при наличии зависимого от правого желудочка коронарного кровообращения. Декомпрессия правого желудочка приводит к смертельному инфаркту левого желудочка.

Другой причиной для выбора этого типа вмешательства являются крайне малые размеры трехстворчатого клапана, а также отсутствие инфундибулярного компонента правого желудочка, обычно сопровождающееся недоразвитием апикальной трабекулярной части правого желудочка.

Этапное лечение начинают с модифицированного правостороннего шунта по Blalock. В настоящее время многие предпочитают выполнять анастомоз из срединного доступа. Открытый артериальный проток не закрывают, если он не слишком велик. У детей массой 2,5-4 кг используют сосудистый протез из ПТФЭ диаметром 3,5 мм.

Поскольку шунт при одножелудочковом подходе является единственным источником легочного кровотока, к 6-месячному возрасту он становится недостаточным. К этому времени производят катетеризацию сердца для оценки анатомии легочных артерий и гемодинамики.

Техника двунаправленного кавопульмонального анастомоза стандартна для всех детей с единственным желудочком сердца. Межпредсердное сообщение не закрывают.

Наиболее популярная модификация операции Fontan в виде фенестрированного внутрипредсердного туннеля при атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой отличается лишь тем, что иссекаются остатки межпредсердной перегородки. Это делается для того, чтобы оксигенированная кровь из легочных вен беспрепятственно поступала через трехстворчатый клапан в правый желудочек и зависимое от него коронарное кровообращение.

Атрезия легочной артерии

Атрезия легочной артерии — это врожденный порок, при котором отсутствует прямое сосудистое сообщение между правым желудочком и системой легочной артерии. Манифестация аномалии наблюдается в период новорожденности. Проявляется тотальным цианозом кожных покровов, выраженной одышкой, отставанием в физическом и психическом развитии. Для диагностики назначают неинвазивные (ЭКГ, Эхо-КГ и рентгенографию ОГК) и инвазивные исследования — вентрикулографию, аортографию. Лечение атрезии только хирургическое: проводится радикальная одномоментная коррекция или многоступенчатая операция по восстановлению нормальной анатомии системы легочной артерии.

Q25.5 Атрезия легочной артерии

Аномалия легочных сосудов — редкое заболевание, распространенность которого составляет не более 3-4% от всех врожденных пороков сердца. Патология манифестирует сразу после рождения ребенка, встречается одинаково часто среди мальчиков и девочек.

Состояние ассоциировано с высоким риском летального исхода в первые 2-3 года жизни.

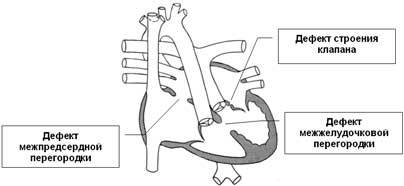

Атрезия легочной артерии, как правило, сочетается с другими аномалиями сердца и магистральных сосудов — открытым артериальным протоком, дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП), транспозицией сосудов.

Атрезия легочной артерии

Порок формируется на эмбриональном этапе внутриутробного развития ребенка. Точные причины появления атрезии не установлены.

Главными этиологическими факторами считаются тератогенные воздействия на организм матери в первом триместре беременности.

Эти причины провоцируют генные мутации, нарушения дифференцировки органов и тканей. Все неблагоприятные факторы разделяют на 3 группы с учетом их природы:

- Физические воздействия. Формированию кардиальных пороков способствует ионизирующее излучение и повышенный радиационный фон. Вероятность атрезии увеличивается при проживании женщины на территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.

- Химические вещества. Тератогенное влияние оказывает ряд медикаментов: цитостатики и иммуносупрессоры, некоторые антибиотики, ингибиторы АПФ. К химическим факторам также относят никотин, употребление алкоголя в период беременности.

- Биологические агенты. Ряд вирусов и бактерий, которые инфицируют организм беременной в I триместре, вызывают нарушения внутриутробного развития. Чаще всего грубые аномалии возникают при заболеваниях из группы TORCH — токсоплазмозе, краснухе, цитомегаловирусной инфекции.

Патофизиологической основной болезни является нарушение оттока крови из правого желудочка в легочную артерию, из-за чего не формируется правильный малый круг кровообращения.

В зависимости от варианта атрезии кровь может сбрасываться в систему легочных сосудов через коллатеральные артерии или открытый артериальный проток.

Наблюдается хроническая ишемия миокарда правого желудочка, определяются эластоз и фиброэластоз сердечной мышцы.

Все атрезии легочной артерии делятся на 2 большие группы. К первой отнесены пороки с интактной межжелудочковой перегородкой (синдром гипоплазии правых отделов сердца). Внутри нее выделяют 3 варианта аномалии по степени развития правого желудочка (трехпартитный, двухпартитный и однопартитный).

Вторую группу составляют атрезии легочного ствола с поражением межжелудочковой перегородки (МЖП). Данная группа пороков делится на 4 типа:

- Тип I. Характеризуется атрезией клапана между легочной артерией и правым желудочком. При этом все сосуды правильно сформированы и обеспечивают гемодинамическую функцию.

- Тип II. Выявляется атрезия и клапана легочной артерии, и ее ствола. Правая и левая легочные артерии хорошо развиты, имеют просвет нормального диаметра.

- Тип III. Характерна распространенная атрезия, которая захватывает клапан, ствол и одну из ветвей легочной артерии.

- Тип IV. Происходит полное заращение сосудов, входящих в систему легочной артерии, вместе с клапаном. Самый тяжелый вид порока, при котором кровообращение обеспечивается за счет коллатералей.

Атрезия легочных сосудов относится к «синим» сердечным порокам, клинически проявляется сразу после того, как ребенок родился.

У новорожденного заметен акроцианоз или диффузный цианоз, на выраженность которого влияют тип атрезии и количество коллатеральных сосудов. Синюшность кожи усугубляется при крике или плаче.

Одышка отмечается даже в покое, она значительно усиливается при кормлении ребенка, активных движениях руками, ползании.

У детей после года наблюдается резкая слабость и одышка при попытке ходьбы. Они могут сделать всего несколько шагов, а затем останавливаются, чтобы отдохнуть и перевести дыхание.

Для облегчения состояния дети садятся на корточки. При атрезии легочной артерии характерен медленный прирост массы тела, гипотрофия мышечной ткани.

У длительно болеющих пациентов грудная клетка приобретает бочкообразную форму.

Вероятность неблагоприятных последствий зависит от типа атрезии легочной артерии. При дуктус-зависимой гемодинамике, когда кровоснабжение легких осуществляется только через незаращенный артериальный проток, смертность достигает 90% в течение первых 10-12 месяцев жизни. При формировании коллатералей, кровоснабжающих легкие, риск летального исхода составляет около 50%.

При атрезии происходит сброс крови справа налево, поэтому все органы и ткани пребывают в состоянии хронической гипоксии. Отмечается задержка роста и физического развития, атрофия мышц.

Гипоксия головного мозга вызывает грубые нарушения психического развития, умственную отсталость.

У детей появляется хроническая сердечная недостаточность, постепенно происходит гипоплазия обоих желудочков сердца.

Опытный неонатолог или детский кардиолог подозревает заболевание уже при объективном исследовании. Во время аускультации сердца обнаруживают грубый систолический шум и ослабление 2 тона по левому краю грудины. Обычно с одной стороны отсутствует пульс на плечевой артерии. Чтобы определить характер атрезии и состояние системной гемодинамики, назначают следующие обследования:

- ЭКГ. Электрокардиографическими признаками патологии являются отклонение электрической оси сердца вправо и гипертрофированная мышечная стенка правого желудочка. Зачастую возникают неполные блокады правой ножки пучка Гиса, для длительного течения характерны ЭКГ-симптомы перегрузки правого предсердия.

- ЭхоКГ. Эхокардиография — информативный метод визуализации размеров сердца и обнаружения дефектов МЖП. Данные УЗИ сердца показательны при первом и втором типе атрезии. С целью дифференцировки аномалии со стенозом легочной артерии рекомендована допплер-эхокардиография.

- Рентгенография ОГК. При атрезии с дефектом межжелудочковой перегородки повышается прозрачность легочных полей. При наличии больший коллатеральных ветвей типично усиление легочного рисунка на отдельных участках. Обнаруживают увеличенную в поперечнике сердечную тень и уменьшение размеров левых отделов сердца.

- Ангиокардиография. Инвазивное исследование предполагает катетеризацию сердечных камер и применение контрастного вещества. Вентрикулография проводится для подготовки к операции, а также используется для измерения давления в желудочках. Для изучения источников кровоснабжения легких дополнительно выполняется аортография.

- Лабораторные исследования. В клиническом анализе крови оценивают уровень гемоглобина — показатель свыше 180-190 г/л является неблагоприятным прогностическим критерием. Для оценки свертываемости крови изучают коагулограмму. Показан постоянный контроль уровня насыщения крови кислородом.

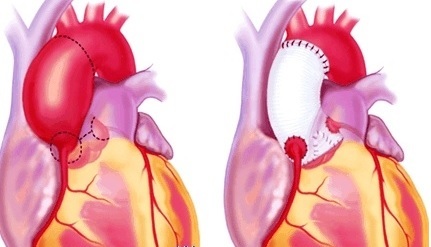

Любой из анатомических вариантов атрезии легочной артерии является абсолютным показанием к оперативному вмешательству, которое проводится в максимально ранние сроки, чаще на первом году жизни ребенка. Перед кардиохирургическим вмешательством назначается медикаментозная терапия антикоагулянтами, антиаритмическими препаратами. Существует 2 варианта оперативного лечения порока:

- Радикальная коррекция. Вмешательство допустимо при удовлетворительном клинико-функциональном состоянии больных. Операция эффективна, если система легочной артерии достаточно развита (атрезии I и II типов) и отсутствуют признаки гипоплазии желудочков сердца.

- Паллиативная операция. Хирургический метод направлен на улучшение объема легочного кровотока и стабилизацию состояния ребенка. Паллиативные вмешательства в кардиохирургии предполагают создание системно-легочных анастомозов. В дальнейшем возможно выполнение радикальной коррекции.

Реабилитация

Даже после радикальных оперативных вмешательств показан длительный реабилитационный период. Пациенты находятся на лечении в кардиохирургическом стационаре, после чего отправляются на долечивание в амбулаторных условиях. После стабилизации гемодинамики и исчезновения симптомов детям рекомендовано санаторно-курортное лечение. Всех больных ставят на пожизненный диспансерный учет.

Благоприятный исход заболевания наблюдается при 1-2 типе атрезии и раннем проведении хирургического вмешательства. Более неблагоприятный прогноз у пациентов с дуктус-зависимой гемодинамикой, которым для улучшения состояния требуются сложные многоэтапные операции. Учитывая отсутствие четких этиологических факторов, меры первичной профилактики не разработаны.

Лечение тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) в Москве: цены в клинике, врачи, отзывы пациентов

Тромбоэмболия легочной артерии – состояние, при котором жизни пациента угрожает опасность. По этой причине кардиологи Юсуповской больницы круглосуточно госпитализируют пациентов с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии, немедленно проводят комплекс диагностических мероприятий и немедленно начинают оказание специализированной медицинской помощи.

Врачи отделения кардиологии определяют уровень D-димера в плазме крови, проводят ангиопульмонографию или компьютерно-томографическую ангиографию легочной артерии с помощью мультидетекторного компьютерного томографа.

Сцинтиграфию лёгких выполняют больным с повышенной концентрацией D-димера и противопоказаниями для компьютерной томографии. Трансторакальнаую ЭхоКГ выполняют непосредственно «у постели больного».

Трансэзофагеальная ЭхоКГ позволяет увидеть тромбы непосредственно в легочной артерии и её крупных ветвях.

Кардиологи Юсуповской больницы индивидуально подходят к выбору тактики ведения пациента в зависимости от того, протекает тромбоэмболия легочной артерии с шоком и гипотензией (снижением артериального давления) или нет. Если у пациента развивается правожелудочковая недостаточность, реаниматологи проводят лечение, которое направлено на поддержание жизнедеятельности организма.

В ожидании хирургического лечения пациентам вводят вазопрессоры. При массивной тромбоэмболии легочной артерии проводят экстракорпоральную гемодинамическую поддержку.

В целях предотвращения ранней смерти и повторения эпизода эмболии кардиологи назначают современные антикоагулянты, проводят тромболизис.

Кардиохирурги Юсуповской больницы на месте выполняю эмболэктомию с использованием экстракорпорального кровообращения.

Для лечения пациентов с абсолютными противопоказаниями к тромболизису применяют интервенционные способы: фрагментацию тромба, реолитическую тромбэктомию гидродинамическими устройствами, сукционную тромбэктомию с аспирацией и ротационную тромбэктомию. Кардиохирурги устанавливают в инфраренальную часть нижней полой вены венозные фильтры. После проведенного лечения пациентов выписывают домой для продолжения терапии только при низком риске неблагоприятных исходов.

Наши специалисты

Тромбоэмболия легочной артерии

Врачи-кардиологи Юсуповской больницы владеют всем необходимым для того, чтобы своевременно оказывать экстренную помощь и осуществлять профилактическое лечение пациентам с тромбоэмболией легочной артерии.

Современная высокоточная аппаратура, которой оснащена клиника, обеспечивает проведение максимально достоверной диагностики, позволяющей определить всевозможные риски и подобрать наиболее подходящую стратегию лечения.

При наличии необходимости пациентам рекомендуется проведение хирургического вмешательства, в ходе которой извлекается тромб и нормализуется кровообращение.

Применяемые кардиохирургами Юсуповской больницы инновационные методики лечения тромбоэмболии гарантируют минимальное количество послеоперационных осложнений и высокую эффективность хирургических вмешательств, значительно улучшающих прогноз и обеспечивающих быстрое возвращение больных к нормальному образу жизни.

Причины возникновения тромбоэмболии легочной артерии

Основной причиной развития тромбоэмболии легочной артерии, по мнению кардиологов Юсуповской больницы, является тромбоз вен голени, чаще всего сопровождающийся тромбофлебитом.

Кроме того, развитие данной патологии может быть вызвано следующими заболеваниями и состояниями:

- тромбозом нижней полой вены;

- различными сердечно-сосудистыми патологиями (ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией);

- сепсисом;

- онкологическими заболеваниями (чаще – раком желудка, поджелудочной железы, легких);

- длительным обездвиживанием.

Существует и ряд факторов, которые могут провоцировать развитие тромбоэмболии. Так, возникновение патологии может быть обусловлено:

- долгими и частыми перелетами;

- длительным постельным режимом;

- хронической недостаточностью (сердечно-сосудистой, дыхательной);

- обезвоживанием;

- долгим применением медикаментов (к ним относят оральные контрацептивы, другие гормональные препараты);

- варикозом;

- нарушением обмена веществ;

- инсультами;

- травмами спинного мозга;

- беременностью;

- вредными привычками.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии

Тромбоэмболия легочной артерии представляет для врачей не самую простую патологию, так как её симптомы нередко замаскированы под другие заболевания. Яркие характерные симптомы, подтверждающие подобную патологическую ситуацию, отсутствуют.

Основными проявлениями тромбоэмболии легочной артерии принято считать:

- одышку;

- болевые ощущения в области грудной клетки (с усилением их при глубоких вдохах);

- кашель с появлением мокроты и примесью крови;

- снижение артериального давления;

- учащенный пульс;

- холодный, липкий пот;

- побледнение кожных покровов;

- повышенная температура тела;

- обмороки.

Коварство патологии заключается в том, что несвоевременное оказание неотложной помощи может привести к быстрому летальному исходу.

Лечение тромбоэмболии легочной артерии в Юсуповской больнице

Для того чтобы подобрать максимально эффективную стратегию лечения тромбоэмболии врачи Юсуповской больницы предварительно назначают пациентам проведение комплексного диагностического исследования для оценки размеров, структуры тромба, его локализации и степени риска полной закупорки артерии. Критические ситуации требуют срочной госпитализации и проведения экстренного хирургического лечения. Для предупреждения рецидива тромбоэмболии осуществляют профилактическую терапию.

Медикаментозная терапия тромбоэмболии легочной артерии в Юсуповской больнице

В качестве медикаментозного лечения тромбоэмболии легочной артерии пациентам Юсуповской больницы назначается прием препаратов – антикоагулянтов, способствующих разжижению крови и профилактике тромбообразования.

Кардиологи клиники используют лекарственные средства последнего поколения, высокоэффективных, обладающих минимальным количеством побочных негативных действий. Данные препараты способствуют устранению воспалительного процесса, подавлению синтеза белков, отвечающих за свертываемость крови, а также расщеплению уже образовавшегося тромба.

Лекарственные средства для рассасывания тромба вводятся непосредственно в пораженный сосуд инъекционным способом. Ввиду необходимости точного введения препарата, процедура контролируется УЗИ.

Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии в Юсуповской больнице

При критическом состоянии пациента, а также неэффективности других видов терапии, единственным способом спасения жизни больного является хирургическое вмешательство.

Кардиохирурги Юсуповской больницы проводят сложнейшие операции, направленные на удаление только тромба либо одновременно тромба и части поврежденной стенки сосуда.

Если позволяет возможность, предпочтение отдается эндоваскулярным операциям, при которых тромб удаляется через сосуд. Другие случаи требуют выполнения полномасштабных хирургических вмешательств.

Операции необходимы пациентам с тромбоэмболией легочной артерии, проявляющейся следующими симптомами:

- тяжелой (массивной) тромбоэмболией легочной артерии;

- стремительным ухудшением состояния пациента, несмотря на прием медикаментов;

- существенным ограничением притока крови к легким;

- хронической тромбоэмболией легочной артерии с возникновением рецидивов;

- резким снижением артериального давления.

Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии в Юсуповской больнице проводится двумя основными способами:

- эмболэктомией – в ходе операции удаляют тромб;

- тромбэндартерэктомией – удаляется внутренняя стенка сосуда и прикрепленная к нему бляшка.

После вскрытия грудной клетки и получения доступа к легочной артерии, кардиохирург вводит в сердечную мышцу специальное эндоскопическое оборудование.

Зачастую вследствие тромбоэмболии легочной артерии растягивается правый желудочек сердца, что объясняется повышенным давлением в легочной артерии. В таких ситуациях рекомендуется выполнение пластической операции на трехстворчатом клапане.

Лечебные мероприятия при тромбоэмболии легочных артерий преследуют следующие цели:

- улучшить перфузию легких;

- предотвратить развитие тяжелой хронической постэмболической легочной гипертензии.

Пациентам, обратившимся в отделение кардиологии Юсуповской больнице по поводу подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, в догоспитальный период и в процессе обследования рекомендуются следующие общие лечебные мероприятия:

- соблюдать строгий постельный режим;

- выполнить катетеризацию центральной вены для последующего проведения инфузий;

- контролировать центральное венозное давление;

- ингалировать кислород с помощью интраназального катетера;

- провести интубацию трахеи и ИВЛ (пациентам с выраженной острой дыхательной недостаточностью).

- Для того чтобы купировать болевой синдром, разгрузить малый круг кровообращения и уменьшить одышку назначается применение наркотических анальгетиков.

- Пациентам с инфарктной пневмонией – болью в области грудной клетки, которую вызывает дыхание, кашель или смена положения тела, назначают ненаркотические анальгетики последнего поколения.

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии в Юсуповской больнице

В Юсуповской больнице пациенту при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии назначается проведение всестороннего обследования.

Необходимые исследования безошибочно и быстро выполняются даже больным, поступившим в критическом состоянии, что позволяет современная инновационная диагностическая аппаратура клиники терапии.

Параллельно с обследованием в таких ситуациях выполняются неотложные меры по жизнеобеспечению пациента.

В случае поступления больного на плановую терапию, диагностические исследования проводятся в кратчайшие сроки.

После проведения консультации, кардиолог, оценивая полученные данные, назначает проведение дополнительных исследований, позволяющих получить более полную картину болезни:

- лабораторных исследований крови (общего, биохимического и пр.);

- рентгенографии грудной клетки;

- компьютерной, магнитно-резонансной томографии;

- эхокардиографического исследования;

- ультразвукового исследования вен;

- электрокардиограммы;

- сцинтиграфии.

Интерпретируют результаты исследований опытные врачи-диагносты Юсуповской больницы. Согласно результатам исследования в клинике собирается консилиум с участием задействованных в лечении специалистов. Решение о методе лечения принимается коллегиально.

Благодаря комплексному подходу, применению современных лекарственных препаратов последнего поколения и использованию передовых технологий, врачам-кардиологам Юсуповской больницы удается достичь высочайших результатов в лечении тромбоэмболии легочной артерии и сохранить качество жизни пациентов.

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Беленков, Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия. Факторы риска, прогноз и варианты лечения. Учебное пособие / Ю.Н. Беленков, Е.В. Привалова, В.Ю. Каплунова. — М.: Инфра-М, Альфа-М, 2016. — 160 c.

- Алмазов, В. А. Пограничная артериальная гипертензия: моногр. / В.А. Алмазов, Е.В. Шляхто, Л.А. Соколова. — М.: Гиппократ, 2010. — 192 c.

- Антонова, Оксана Клинико-неврологическая и МРТ-диагностика стволовых инсультов / Оксана Антонова. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. — 164 c.

Болезни легочной артерии

Определение, причины и классификация

Обогащение крови кислородом происходит в ткани легких, куда она транспортируется правым желудочком посредством легочной артерии.

Уменьшение просвета между желудочком и артерией носит название стеноза.

Локализация сужения по отношению к клапану определяет разновидности стеноза: клапанный, надклапанный, подклапанный, при сочетании разновидностей – комбинированный.

В подавляющем большинстве случаев стеноз является клапанным и существует с рождения. Он занимает третье место по распространенности среди пороков сердца врожденного характера. Стеноз легочной артерии может быть изолированным или существовать в комбинации с другими врожденными или приобретенными в процессе жизни аномалиями строения сердечных клапанов.

Если стеноз существует с рождения, то он может быть генетически обусловленным, или являться следствием неблагоприятного воздействия на плод излучения, токсических химических веществ, лекарственных препаратов, инфекционных агентов (краснуха, токсоплазмоз и др.). Приобретенное сужение легочной артерии возникает как результат сифилитической инфекции, ревматизма, злокачественных новообразований, сдавления устья увеличенными лимфатическими узлами, аневризмой аорты.

Под легочной гипертензией подразумевают повышение давления в русле легочной артерии. Нормальным принято считать давление 14 мм рт ст. О патологическом давлении в русле идет речь, если в состоянии покоя оно превышает 25, а при физической нагрузке – 30 мм рт ст.

Когда этиология гипертензии не известна, ее именуют идиопатической или первичной. В таком случае, это отдельное заболевание, достаточно редкое и, чаще всего, генетически предопределенное. Вторичной считают гипертензию, возникшую вследствие:

- · медикаментозных и токсических воздействий;

- · системных заболеваний;

- · гемолитической анемии хронического течения;

- · портальной гипертензии;

- · пороков сердца врожденного характера;

- · поражений левых камер сердца;

- · шистосомоза (паразитарное заболевание);

- · поражения вирусом иммунодефицита человека;

- · патологии капилляров;

- · обструктивных болезней легких;

- · заболеваний легочной ткани;

- · длительной гипоксии (высокогорная местность, крайний Север);

- · тромбоэмболий;

- · пороков развития дыхательной системы.

Типичные симптомы

Жалобы, предъявляемые пациентами при болезнях легочной артерии, зависят от тяжести процесса. Начальные стадии патологии протекают практически бессимптомно, что осложняет лечение и ухудшает прогноз.

- Что касается гипертензии, то она дает о себе знать, когда давление в легочной артерии превышает нормальные показатели в два раза. Клинические проявления типичны для любых форм гипертензии:

- · слабость;

- · быстрая утомляемость;

- · одышка;

- · обмороки;

- · боли в области сердца;

- · охриплость;

- · боли в правом подреберье;

- · отеки ног;

- · кашель;

- · кровь в мокроте.

- При стенозе легочной артерии отмечаются схожие симптомы:

- синюшная окраска кожных покровов;

- · бледность;

- · астения;

- · боли в грудной клетке;

- · учащенное сердцебиение;

- · одышка;

- · головокружение;

- · набухание вен шеи.

- У детей возможно незначительное отставание в физическом развитии, сниженная обучаемость, предрасположенность к простудным заболеваниям, склонность к обморокам.

Диагностика

- Для правильной постановки диагноза в нашем отделении сосудистой хирургии квалифицированными специалистами проводятся все необходимые обследования, позволяющие выявить патологические изменения, характерные для болезней легочной артерии:

- · опрос пациента для сбора сведений об истории развития заболевания;

- · аускультация, перкуссия сердца, легких;

- · рентгенография органов грудной клетки;

- · электрокардиография;

- · эхокардиография;

- · вентялиционно-перфузионная сцинтиграфия легких;

- · исследование функции легких;

- · катетеризация сердечных полостей;

- · ангиография;

- · дуплексное сканирование;

- · компьютерная томография;

- · УЗИ органов брюшной полости;

- · лабораторное обследование (клинический, биохимический анализы крови и др.);

- · биопсия легких, печени (осуществляется редко).

- Большинство из перечисленных манипуляций выполняются с целью дифференциальной диагностики с заболеваниями, имеющими сходную клиническую картину.

Лечебная тактика

Лечение болезней легочной артерии зависит от тяжести процесса. Что касается стеноза, то при отсутствии выраженных проявлений, необходимости в хирургическом вмешательстве нет, но обязательны диспансерное наблюдение и симптоматическая терапия.

По мере прогрессирования патологии встает вопрос об оперативном лечении. При повышении градиента давления выше 50 мм рт ст вопрос об операции не дискутируется – она должна быть проведена безотлагательно. Варианты операций различны. Вальвулопластика может быть открытой, закрытой, эндоскопической – баллонной. Показания к определенному вмешательству определяет специалист.

- Основные направления при терапии легочной гипертензии – предупреждение тромбоза, устранение спазма гладкомышечных волокон сосудов, приостановление пролиферации соединительнотканных структур сосудистой стенки. В этом случае показано применение:

- · препаратов, нормализующих свертываемость крови;

- · мочегонных;

- · сердечных гликозидов;

- · сосудорасширяющих препаратов;

- · кислородотерапии.

При гипертензии, называемой вторичной, комплексные мероприятия должны корректировать основную патологию – первопричину повышения давления в артерии. В перечень зачастую включают бронхорасширяющие и кортикостероидные средства.

Хирургическое лечение при гипертензии: эмболэктомия, пересадка легкого, пересадка легочно-сердечного комплекса.

Профилактика

- Прогноз при отсутствии своевременного лечения достаточно серьезный, поэтому очень важны профилактические мероприятия:

- · отказ от курения;

- · недопущение чрезмерных физических нагрузок;

- · недопущение эмоциональных стрессов;

- · активная терапия легочных инфекций;

- · исключения неблагоприятных факторов при вынашивании плода;

- · вакцинация против гриппа.

Профилактические ежегодные осмотры должны стать нормой жизни. Уже имеющаяся патология требует регулярного диспансерного наблюдения.

Стеноз легочной артерии | Эндоваскулярное лечение врожденных пороков сердца в институте Амосова

Что такое стеноз легочной артерии?

Стеноз легочной артерии – это сужение между правым желудочком и легочной артерией, которая несет кровь в легкие, или сужение непосредственно самой легочной артерии на разных ее участках.

Это сужение может встречаться на разных уровнях, и в зависимости от места сужения, различают следующие виды стеноза легочной артерии: клапанный (сужение клапана легочной артерии), надклапанный (сужение ствола легочной артерии выше уровня клапана), подклапанный (сужение, обусловленное чрезмерным разрастанием мышц правого желудочка, препятствующее выходу крови в легочную артерию), и периферические стенозы легочной артерии (это стенозы различных веточек самой легочной артерии, несущих кровь к правому или левому легкому). Часто стеноз легочной артерии сочетается с другими пороками сердца (тетрадой Фалло, транспозиции магистральных сосудов и другими).

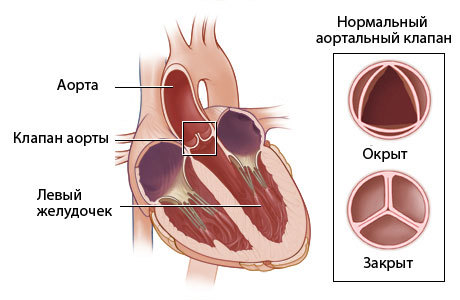

| Рис 2 – Нормальный и стенозированный клапан легочной артерии |

Наиболее часто встречается клапанный стеноз легочной артерии. В норме клапан легочной артерии позволяет венозной крови свободно поступать из правого желудочка (насос) в легочную артерию, где кровь насыщается кислородом. В норме давление в желудочке и легочной артерии одинаковое.

Клапан легочной артерии состоит из трех створок.

Когда правый желудочек сокращается, створки клапана полностью раскрываются и кровь свободно поступает в легочную артерию; когда правый желудочек расслабляется и наполняется венозной кровью, притекающей от наших органов и тканей, створки клапана полностью смыкаются и препятствуют обратному току крови из легочной артерии в правый желудочек. При клапанном стенозе легочной артерии створки клапана частично сращены между собой, и их полное открытие становится невозможным (Рис 2). При этом в правом желудочке давление очень высокое, а легочной артерии низкое (градиент давления).

Естественное течение порока. Или к чему приводит стеноз легочной артерии?

Стеноз легочной артерии заставляет правый желудочек работать в режиме сверх усилий, чтобы притолкнуть кровь через сужение в легкие.

Постепенно правый желудочек устает работать в таком режиме, что приводит к растяжению его стенки, увеличению полости, развитию сердечной недостаточности и нарушениям ритма сердца.

Из-за сужения в легкие поступает недостаточное количество крови, что приводит к частым бронхо-легочным заболеваниям.

Клинические проявления стеноза легочной артерии зависят от выраженности сужения. Очень выраженный (критический) стеноз легочной артерии у новорожденных детей может проявляться выраженной сердечной недостаточностью, синеватым оттенком кожных покровов.

Такие дети нуждаются в немедленном эндоваскулярном или оперативном лечении. Не выраженные стенозы с градиентом давления менее 25 мм рт. ст. могут ничем не проявляться, а такие пациенты не нуждаются в лечении.

Чаще всего им рекомендуют плановое наблюдение кардиолога и периодическое УЗИ сердца, которые помогут отследить прогрессирование сужения.

Лечение стеноза легочной артерии.

| Рис 3 – Баллоны для дилятации. Вверху в сложенном состоянии, внизу – в раздутом. |

| Рис 4 – Стент (по центру) и баллон (внизу) |

| Рис 5 – Стент смонтирован на баллон и готов к имплантации |

Выбор операции зависит от места сужения. Эндоваскулярному лечению подлежат только клапанные и периферические (стенозы ветвей) стенозы легочной артерии, остальный варианты порока остаются прерогативой хирургии.

Лечение любого клапанного стеноза легочной артерии начинается в рентген-операционной. Такая операция называется баллонной вальвулопластикой легочной артерии.

Через бедренную вену в легочную артерию под контролем рентгена вводится тонкая трубочка (катетер), через которую вводится контрастное вещество (Видео 1).Данная манипуляция позволяет определить место и степени сужения.

Затем в легочную артерию заводят катетер, на конце которого находится баллон в сложенном состоянии (Рис 3).

Когда баллон достигает места сужения, его раздувают, разделяя при этом сращенные между собой створки клапана (Видео 2). Баллон сдувают, а катетер извлекают из тела пациента.

С помощью другого катетера проводят измерение давления в правом желудочке и легочной артерии и оценку эффективности процедуры. Длится данная процедура в среднем около одного часа.

На теле пациента после такой операции остается только след от прокола бедренной вены.

Также возможно эндоваскулярное лечение стенозов ветвей легочной артерии, несущих кровь к правому или левому легкому. Такие стенозы крайне редко встречаются как изолированный порок.

Чаще стенозы ветвей сочетаются с другими врожденными пороками сердца или являются последствиями хирургической коррекции. В этом случае сужения ветвей устраняют в рентген-операционной. Такая процедура называется баллонной ангиопластикой ветвей легочной артерии.

Аналогично как при клапанном стенозе под контролем рентгена в место сужения заводят катетер с баллоном на конце. Баллон раздувают, растягивая место сужения. Эффективность процедуры оценивают после введения в легочную артерию контрастного вещества и измерения давления в разных точках сосуда.

Часто из-за большой эластичности сосудов (когда стенки сосуда после расширения принимают свою прежнюю форму) одной баллонной ангиопластики не достаточно.

В этом случае проводят стентирование ветвей легочной артерии. Стент представляет собой металлическое плетение в виде маленькой трубочки (Рис 4). В сложенном состоянии стент располагают поверх баллонного катетера (Рис 5). При раздувании баллонного катетера стент расправляется, образуя надежный металлический каркас для стенки сосуда, и не позволяя сосуду сужаться снова (Видео 3, 4, 5).

Реабилитация после процедуры

Как правило, пациентов выписывают на следующий день после процедуры. На месте введения катетера в сосуд еще некоторое время должна оставаться стерильная повязка. В течение 6 месяцев после операции в случае простудных заболеваний необходимо проводить антибиотикопрофилактику инфекционного эндокардита. В течение шести месяцев после процедуры необходимо воздержаться от плановой вакцинации.

| Видео 1 – Видео из операционной. Контрастное вещество вводиться через диагностический катетер в правый желудочек. |

| Видео 2 – Видео из операционной. Баллон-катетер раздувает зауженный клапан. |

| Видео 3 – Видео из операционной. Резкое сужение между правой и левой ветвями легочной артерии. Визуализируется только левая ветвь. |

| Видео 4 – Видео из операционной. Резкое сужение между правой и левой ветвями легочной артерии. Визуализируется только правая ветвь. |

| Видео 5 – Видео из операционной. Стент установлен в сужение. Кровоток между ветвями восстановлен. |