- Вегетативная дисфункция синусового узла — синдром, который впервые описали только в шестидесятых годах прошлого века.

- Он означает, что в работе синусового узла, который отвечает за сердечные сокращения, происходят сбои, влекущие за собой грозные последствия.

- Чаще всего, это заболевание встречается у пожилых людей, но может возникнуть и у детей и у лиц среднего возраста.

Причины

Синдром слабости синусового узла, который далее в тексте будет обозначаться «СССУ», это целая группа разнообразных состояний, которые приводят к нарушениям его работы.

Точнее, на данный момент, СССУ включает в себя три клинические группы:

- органическая — связанная с органическими повреждениями самого синусового узла. К этому относят, как дегенеративные заболевания самого узла, так и повреждения, вызванные операциями или травмами;

- вагусная — связанная с повреждениями нервной системы. Наиболее частой причиной подобных повреждений является гипертонус блуждающего нерва. В результате этого, синусовый ритм нарушается;

- токсическая — связанная с употреблением лекарств. При этом, работа синусового узла может нарушиться, хотя органические повреждения отсутствуют.

К причинам СССУ можно отнести ишемическую болезнь сердца(и связанный с ней инфаркт миокарда), инфекции(например, болезнь Лайма), воспалительные процессы, появление опухолей и даже ревматизм. Не последнюю роль в появлении СССУ играет старение организма.

Симптомы

При этом, их частота падает ниже шестидесяти ударов в минуту. Однако, снижение ритма, само по себе, не является причиной для беспокойства — при отсутствии иных симптомов, оно может считаться нормой.

По мере того, как синдром развивается, могут поступать жалобы на головокружение, холодный пот, обмороки и предобморочные состоянии и слабость.

Это связано с тем, что нарушается кровообращение, от чего первым начинает страдать головной мозг. Так же, могут присутствовать симптомы и тех заболеваний, которые являются причиной развития этого синдрома. У пожилых людей, может отмечаться снижение памяти и интеллекта.

При появлении симптомов, а так же при частом чувстве, что сердце замерло, а потом начало резко работать, следует обратиться к врачу.

У детей

У детей и подростков симптомы могут быть незаметны или вовсе отсутствовать. Это связано с тем, что у молодого организма, обычно, сосуды находятся в превосходном состоянии. Так же, не последнюю роль играет сократительная способность миокарда и способность сердечно-сосудистой системы поддерживать артериальное давление.

Если развивается вегетативная дисфункция синусового узла у детей, симптомы проявляются, как и у взрослых — слабость, головокружения, потери сознания.

Диагностика

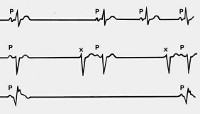

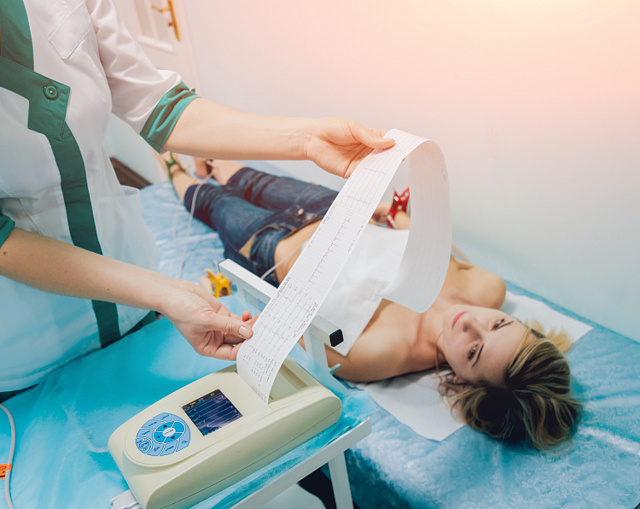

Диагноз СССУ ставят только после изучения данных ЭКГ.

Диагноз СССУ ставят только после изучения данных ЭКГ.

Однако, так как шанс развития симптомов, во время стационарного исследования, очень мал, применяют холтеровское мониторирование. При использовании этого метода записываются суточные показатели ЭКГ.

Так же, для диагностики, применяют нагрузочные пробы, например «тредмилл тест». Для этого измеряются показатели сердечной деятельности во время нагрузки, например пробежки на специальной беговой дорожке.

Для определения СССУ у молодых людей часто используют атропиновую пробу. Для этого, пациенту вводят атропин внутривенно, из расчёта 0,02 милиграмма на килограмм веса. Через три минуты делается ЭКГ, которое покажет возможные нарушения в сердечной деятельности.

Лечение

Так как СССУ не появляется сам по себе, обычно стараются убрать причину, вызвавшую его, если это возможно.

В том случае, если причиной развития этого симптома является ишемическая болезнь сердца, первоочерёдной задачей становится восстановление кровотока в его сосудах. Это, так же, предотвращает появление инфаркта миокарда.

Если причиной является влияние лекарств, то их начинают постепенно отменять, чтобы выявить тот препарат, который угнетает работу синусового узла. После этого происходит замена лекарства на то, которое не оказывает влияние на синусовый узел и его работу.Соответственно, при воспалительных и вирусных заболеваниях, их так же пытаются вылечить, если это возможно.

В случае органических повреждений, которые невозможно исправить иначе, пациенту устанавливают кардиостимулятор. Стоит отметить, что сам по себе, он просто обеспечивает нормальную частоту сокращений сердца и не влияет на продолжительность жизни, которая может быть снижена из-за заболевания.

Осложнения и последствия

Вегетативная дисфункция синусового узла – опасно ли это? В результате нарушения сердцебиения могут развиться следующие осложнения:

- инсульт. Острое нарушение кровоснабжения мозга. Происходит из-за того, что после краткой остановки, сердце начинает работать в усиленном режиме. Это плохо сказывается на кровеносных сосудах и может привести к их повреждениям;

- тромбоз. Является следствием того, что кровь может застаиваться в сосудах, в моменты замирания сердца. В результате, может произойти закупорка сосудов, ведущих к какому-либо органу или части тела;

- сердечная недостаточность. Это осложнение развивается при длительном нарушении в работе синусового узла и приводит к проблемам в снабжении органов кровью;

- внезапная смерть. Причины этого разнообразны, вплоть до прекращения работы самого синусового узла.

Профилактика синдрома

Исходя из вышесказанного, гораздо проще предупредить заболевание, чем лечить его.

Наилучшей профилактикой развития СССУ будет укрепление сердечной мышцы, а так же ограничение тех веществ, которые оказывают влияние на работу сердца:

- отказ от табака и алкоголя;

- ограничение крепкого чая и кофе;

- сбалансированное питание, в которое включены продукты, благотворно влияющие на сердечную деятельность – мёд, кабачки, орехи;

- регулярные занятия спортом и физическая активность. К этому относятся прогулки на свежем воздухе, зарядка и плавание;

- исключение стрессовых ситуаций или приём успокоительных средств — настой валерианы, пустырника;

- отказ от бесконтрольного приёма лекарственных препаратов. Как уже говорилось выше — они могут оказывать влияние на сердечный ритм;

- соблюдение техники безопасности. Например, клещи могут быть переносчиками болезни Лайма, которая оказывает влияние и на синусовый узел. Так что, необходимо быть очень внимательными при нахождении в лесу и парках летом.

При всей своей несерьёзности, СССУ является очень серьёзным заболеванием. Не стоит пренебрегать своим самочувствием и лучше обратиться к врачу, если описанные выше симптомы проявляются чаще одного-двух раз в год.

Видео по теме

Выпуск телепередачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой о том, что такое слабость синусового узла и как с ней бороться:

Синдром слабого синусового узла

Синдром слабости синусового узла (СССУ, синдром дисфункции синусового узла) – нарушение ритма, вызванное ослаблением или прекращением функции автоматизма синусно-предсердного узла.

При СССУ нарушается образование и проведение импульса из синусового узла в предсердия, что проявляется урежением сердечного ритма (брадикардией) и сопутствующими эктопическими аритмиями.

У пациентов с синдромом слабости синусового узла возможно наступление внезапной остановки сердечной деятельности.

Синдром слабости синусового узла (СССУ, синдром дисфункции синусового узла) – нарушение ритма, вызванное ослаблением или прекращением функции автоматизма синусно-предсердного узла.

При СССУ нарушается образование и проведение импульса из синусового узла в предсердия, что проявляется урежением сердечного ритма (брадикардией) и сопутствующими эктопическими аритмиями.

У пациентов с синдромом слабости синусового узла возможно наступление внезапной остановки сердечной деятельности.

Синдромом слабости синусового узла в основном страдают пожилые пациенты (старше 60-70 лет) обоего пола, хотя СССУ также встречается у детей и подростков. Распространенность данного вида аритмии в общей популяции составляет от 0,03 до 0,05%.

Помимо истинной дисфункции синусового узла, связанной с его органическим поражением, встречаются вегетативные и медикаментозные нарушения функции автоматизма, устраняющиеся лекарственной денервацией сердца либо отменой препаратов, ведущих к подавлению образования и проведения импульса.

Синусовый (синусно-предсердный) узел является генератором импульсов и водителем сердечного ритма первого порядка. Он расположен в зоне устья верхней полой вены в правом предсердии. В норме в синусовом узле зарождаются электрические импульсы с частотой 60—80 в 1минуту.

Синусовый узел состоит из ритмогенных пейсмекерных клеток, обеспечивающих функцию автоматизма.

Деятельность синусно-предсердного узла регулирует вегетативная нервная система, что проявляется изменениями сердечного ритма сообразно гемодинамическим потребностям организма: учащением сердечных сокращений при физической нагрузке и замедлением в покое и период сна.

При развитии синдрома слабости синусового узла возникает периодическая или постоянная утрата синусно-предсердным узлом ведущей позиции в формировании сердечного ритма.

Синдром слабого синусового узла

По особенностям клинического проявления выделяют следующие формы синдрома слабости синусового узла и варианты их течения:

1. Латентная форма – отсутствие клинических и ЭКГ-проявлений; дисфункция синусового узла определяется при электрофизиологическом исследования. Ограничений трудоспособности нет; имплантация электрокардиостимулятора не показана.

2. Компенсированная форма:

- брадисистолический вариант – слабо выраженные клинические проявления, жалобы на головокружение и слабость. Может быть профессиональное ограничение трудоспособности; имплантация электрокардиостимулятора не показана.

- брадитахисистолический вариант – к симптомам брадисистолического варианта добавляются пароксизмальные тахиаритмии. Имплантация электрокардиостимулятора показана в случаях декомпенсации синдрома слабости синусового узла под влиянием противоаритмической терапии.

3. Декомпенсированная форма:

- брадисистолический вариант – определяется стойко выраженная синусовая брадикардия; проявляется нарушением церебрального кровотока (головокружением, обморочными состояниями, преходящими парезами), сердечной недостаточностью, вызванной брадиаритмией. Значительное ограничение трудоспособности; показаниями к имплантации служат асистолия и время восстановления функции синусового узла (ВВФСУ) более 3 секунд.

- брадитахисистолический вариант (синдром Шорта) – к симптомам брадисистолического варианта декомпенсированной формы добавляются пароксизмальные тахиаритмии (суправентрикулярная тахикардия, мерцание и трепетание предсердий). Пациенты полностью нетрудоспособны; показания к имплантации электрокардиостимулятора те же, что и при брадисистолическом варианте.

4. Постоянная брадисистолическая форма мерцательной аритмии (на фоне ранее диагностированного синдрома слабости синусового узла):

- тахисистолический вариант – ограничение трудоспособности; показаний к имплантации электрокардиостимулятора нет.

- брадиситолический вариант — ограничение трудоспособности; показаниями к имплантации электрокардиостимулятора служат церебральная симптоматика и сердечная недостаточность.

Развитию брадисистолической формы мерцательной аритмии может предшествовать любая из форм дисфункции синусового узла.

В зависимости от регистрации признаков слабости синусового узла при холтеровском ЭКГ-мониторировании выделяют латентное (признаки СССУ не выявляются), интермиттирующее (признаки СССУ выявляются при снижении симпатического и возрастании парасимпатического тонуса, например, в ночные часы) и манифестирующее течение (признаки СССУ выявляются при каждом суточном ЭКГ-мониторировании).

Синдром слабости синусового узла может протекать остро и хронически, с рецидивами. Острое течение синдрома слабости синусового узла часто наблюдается при инфаркте миокарда.

Рецидивирующее течение СССУ может быть стабильным или медленно прогрессирующим.

По этиологическим факторам различаются первичная и вторичная формы синдрома слабости синусового узла: первичная вызывается органическими поражениями синусно-предсердной зоны, вторичная — нарушением ее вегетативной регуляции.

К случаям первичного синдрома слабости синусового узла относится дисфункция, вызванная органическими поражениями синоатриальной зоны при:

- кардиальной патологии — ИБС, гипертонической болезни, кардиомиопатии, пороках сердца, миокардитах, хирургических травмах и трансплантации сердца;

- идиопатических дегенеративных и инфильтративных заболеваниях;

- гипотиреозе, дистрофии костно-мышечного аппарата, старческом амилоидозе, саркаидозе, склеродермическом сердце, злокачественных опухолях сердца, в стадии третичного сифилиса и др.

Ишемия, вызванная стенозом артерии, питающей синусовый узел и синоатриальную зону, воспаление и инфильтрация, кровоизлияние, дистрофия, локальный некроз, интерстициальный фиброз и склероз вызывают развитие на месте функциональных клеток синусно-предсердного узла соединительной ткани.

Вторичный синдром слабости синусового узла обусловлен внешними (экзогенными) факторами, воздействующими на синусный узел.

К экзогенным факторам относят гиперкалиемию, гиперкальциемию, лечение лекарственными препаратами, снижающими автоматизм синусового узла ( b-адреноблокаторами, клофелином, допегитом, резерпином, кордароном, верапамилом, сердечными гликозидами и др.).

Особо среди внешних факторов выделяют вегетативную дисфункцию синусового узла (ВДСУ). ВДСУ часто наблюдается в связи с гиперактивацией блуждающего нерва (рефлекторной или длительной), вызывающей урежение синусового ритма и удлинение рефрактерности синусового узла.

Тонус блуждающего нерва может повышаться при физиологических процессах: во сне, во время мочеиспускания, дефекации, кашля, глотания, тошноты и рвоты, пробы Вальсавы.

Патологическая активация блуждающего нерва может быть связана с заболеваниями глотки, мочеполового и пищеварительного трактов, имеющих обильную иннервацию, а также при гипотермии, гиперкалиемии, сепсисе, повышении внутричерепного давления.

ВДСУ чаще наблюдается у подростков и молодых людей в связи со значительной невротизацией.

Стойкий синусовый брадикардический ритм также может отмечаться у тренированных спортсменов в связи с выраженным преобладанием вагусного тонуса, однако, такая брадикардия не является признаком синдрома слабости синусового узла, т. к.

нарастание частоты сердечных сокращений происходит адекватно нагрузке. Вместе с тем, у спортсменов может развиваться истинная СССУ в сочетании с другими нарушениями ритма, обусловленные дистрофией миокарда.

Варианты клинического течения синдрома слабости синусового узла разнообразны.

У части пациентов клиника СССУ длительный период времени может отсутствовать, у других отмечаются выраженные нарушения ритма, сопровождающиеся в тяжелых случаях головными болями, головокружением, приступами Морганьи-Адамса-Стокса.

Возможно расстройство гемодинамики в результате уменьшения ударного и минутного объема выброса, сопровождающихся, в том числе, развитием кардиальной астмы, отека легких, коронарной недостаточностью (стенокардией, реже – инфарктом миокарда).

В клинике синдрома слабости синусового узла выделяют две основные группы симптомов: церебральные и кардиальные. Церебральная симптоматика при маловыраженных нарушениях ритма проявляется усталостью, раздражительностью, забывчивостью, эмоциональной лабильностью. У пожилых пациентов наблюдается снижение интеллекта и памяти.

При прогрессировании СССУ и недостаточности мозгового кровообращения церебральная симптоматика нарастает. Развиваются предобморочные состояния и обмороки, которым предшествует появление шума в ушах, резкой слабости, ощущение замирания или остановки сердца.

Обмороки кардиального генеза при синдроме Морганьи-Эдемс-Стокса протекают без предвестников и судорог (исключение – случаи длительной асистолии).

Кожные покровы бледнеют, холодеют, покрываются холодным потом, АД резко снижается. Провоцировать обмороки может кашель, резкий поворот головы, ношение тесного воротника.

Обычно обмороки проходят самостоятельно, однако при затяжных обморочных состояниях может потребоваться оказание неотложной помощи.

Выраженная брадикардия может вызывать дисциркуляторную энцефалопатию, характеризующуюся усилением головокружения, появлением мгновенных провалов в памяти, парезов, «проглатыванием» слов, раздражительностью, инсомнией, снижением памяти.

Кардиальные проявления синдрома слабости синусового узла начинаются с ощущений пациентом замедленного или нерегулярного пульса, болей за грудиной (в связи с недостатком коронарного кровотока). Присоединяющиеся аритмии сопровождаются сердцебиением, перебоями в работе сердца, одышкой, слабостью, развитием хронической сердечной недостаточности.

При прогрессировании СССУ нередко присоединяется вентрикулярная тахикардия или фибрилляция, повышающие вероятность развития внезапной сердечной смерти.

Среди других органических проявлений синдрома слабости синусового узла могут отмечаться олигурия, обусловленная почечной гипоперфузией; нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, перемежающаяся хромота, мышечная слабость в связи с недостаточностью оксигенации внутренних органов и мышц.

Объективно выявляются синусовая брадикардия (особенно ночная), сохраняющаяся при физической нагрузке, синоаурикулярная блокада и эктопические ритмы (мерцание и трепетание предсердий, пароксизмальная тахикардия, суправентрикулярная, реже желудочкая экстрасистолия). После периода эктопических ритмов восстановление нормального синусового ритма замедлено и наступает после предшествующей длительной паузы.

Наиболее характерным признаком синдрома слабости синусового узла служит брадикардия, встречающаяся в 75% случаев, поэтому предположить наличие СССУ следует у любого пациента с выраженным урежением сердечного ритма.

Установление наличия брадикардии производится при помощи ЭКГ-регистрации ритма во время появления характерной симптоматики.

В пользу синдрома слабости синусового узла могут свидетельствовать следующие электрокардиографические изменения: синусовая брадикардия, синоатриальная блокада, остановка деятельности синусового узла, депрессия синусового узла в постэкстрасистолический период, синдром тахи-брадикардии, внутрипредсердная миграция водителя ритма.

В диагностике преходящей брадикардии используется холтеровское суточное мониторирование ЭКГ на протяжении 24-72 часов.

Мониторирование с большей вероятностью и частотой позволяет зафиксировать вышеозначенные феномены, проследить их связь с нагрузкой и реакцию на лекарственные препараты, выявить бессимптомное течение синдрома слабости синусового узла.

Для диагностики СССУ применяется атропиновая проба: при синдроме слабости синусового узла после введения 1 мл 0,1% атропина частота синусового сердечного ритма не превышает 90 ударов в минуту.

Следующим этапом диагностики СССУ служит ЭФИ — электрофизиологическое исследование. Путем введения чрезпищеводного электрода (ЧПЭКГ) пациенту проводится стимуляция ритма до 110-120 в мин., и после прекращения стимуляции по ЭКГ оценивается скорость восстановления синусовым узлом ритма сокращений. При паузе, превышающей 1,5 см, можно предположить наличие синдрома слабости синусового узла.

При выявлении измененной функции синусового узла проводится дифференциальная диагностика между истинным СССУ, обусловленным органическим поражением водителя ритма, и вегетативной или медикаментозной дисфункцией синусового узла. Для выявления кардиопатологии проводится УЗИ сердца, МСКТ и МРТ сердца.

Объем лечебных мероприятий при синдроме слабости синусового узла зависит от степени нарушения проводимости, остроты нарушения ритма, этиологии, выраженности клинической симптоматики.

При отсутствии или минимальных проявлениях СССУ проводится терапия основного заболевания и динамическое наблюдение кардиолога.

Медикаментозное лечение СССУ проводится при умеренных проявлениях бради- и тахиаритмий, однако, оно малоэффективно.

Основным методом лечения синдрома слабости синусового узла является постоянная электрокардиостимуляция. При выраженной клинике СССУ, вызванной брадикардией, удлинении ВВФСУ до 3-5 сек.

, наличии признаков хронической сердечной недостаточности показана имплантация электрокардиостимулятора, работающего в demand-режиме, т. е.

вырабатывающего импульсы при падении частоты сердечных сокращений до критических показателей.

Абсолютными показаниями к электрокардиостимуляции служат:

- хотя бы однократное возникновение приступа Морганьи-Эдемс-Стокса;

- брадикардия < 40 уд. в мин., ВВФСУ более 3 сек.;

- головокружения, пресинкопальные состояния, коронарная недостаточность, высокая артериальная гипертензия;

- сочетание брадикардии с другими видами аритмий, требующих назначения противоаритмических препаратов, что невозможно при нарушении проводимости.

Течение синдрома слабости синусового узла обычно имеет тенденцию к прогрессированию, поэтому в отсутствии лечения клиническая симптоматика усугубляется. Неблагоприятно на прогноз СССУ влияют имеющиеся органические заболевания сердца.

В значительной мере прогноз СССУ определяется проявлением дисфункции синусового узла.

Наиболее неблагоприятным сочетанием является синусовая брадикардия и предсердные тахиаритмии; менее неблагоприятный прогноз – при сочетании с синусовыми паузами; удовлетворительный – наличие изолированной синусовой брадикардии.

Такой прогноз обусловлен вероятностью развития тромбоэмболических осложнений при каждом из вариантов течения, являющихся причиной летальности у 30-50% пациентов с синдромом слабости синусового узла.

В целом СССУ увеличивает процент летальности в среднем на 4-5% ежегодно, причем развитие внезапной сердечной смерти может наступить в любой из периодов заболевания. Продолжительность жизни пациентов с СССУ при отсутствии лечения вариабельна и может составлять от нескольких недель до 10 и более лет.

Предупреждение развития синдрома слабости синусового узла включает своевременное выявление и терапию опасных этиологических состояний, осторожное назначение противоаритмических препаратов, влияющих на автоматизм и проводимость синусового узла. Для профилактики фибрилляции предсердий у пациентов с СССУ необходимо проведение электрокардиостимуляции.

Дисфункция синусового узла причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Дисфункция, или синдром слабости синусового узла — это заболевание, при котором водитель сердечного ритма теряет способность генерировать необходимые для сокращения сердца импульсы. При этом частота сердечных сокращений значительно снижается — возникает брадикардия. Лечением дисфункции синусового узла занимается врач-кардиолог.

Содержание статьи

Причины и виды дисфункции синусового узла

Выделяют следующие причины дисфункции синусового узла:

- атеросклероз;

- ишемическая болезнь сердца;

- аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, амилоидоз);

- эндокринные заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет);

- злокачественные опухоли;

- идиопатический кальциноз синусового узла — замещение клеток проводящей системы сердца соединительной тканью и отложение в них солей без видимой причины.

Диагноз устанавливается на основании характерных жалоб, данных анамнеза, объективного осмотра и дополнительных методов исследования. В сети клиник “ЦМРТ” применяют:

Лечение слабости синусового узла должно решать две ключевых задачи — нормализацию сердечного ритма и воздействие на причинное заболевание, вызвавшее дисфункцию. Обычно лечение медикаментозное, но в некоторых случаях может потребоваться установка искусственного водителя ритма — временного или постоянного.

Последствия

При отключении синусового узла его функцию на себя берет водитель ритма второго порядка — атриовентрикулярный узел. Однако он не способен генерировать импульсы с необходимой частотой, а все органы тела не получают достаточное количество крови.

Это чревато такими осложнениями, как инфаркт миокарда, ишемический инсульт, хроническая сердечная и легочная недостаточность. Также обмороки при дисфункции синусового узла не только значительно снижают качество жизни, но и несут в себе риск травм.

Потому при стойком снижении частоты сердечных сокращений необходимо обращаться к врачу, чтобы выявить причину и как можно раньше начать лечение.

Профилактика

- Поддержание нормальной массы тела и уровня глюкозы крови;

- режим питания, труда и отдыха;

- регулярный профилактический осмотр, своевременная диагностика и адекватное лечение хронических заболеваний.

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Панина Валентина Викторовна

Актриса, заслуженная артистка РСФСР

Узнала о вас в интернете — нужно срочно сделать МРТ.

И вот после спектакля я у вас. Мне очень понравились ваши сотрудники. Спасибо за внимание, доброжелательность и точность.

Пусть у вас всё будет так же хорошо на душе, как у меня сейчас, несмотря на все проблемы…

Будьте!!! Нам на радость! Ваша Панина В.В.

Открыть скан отзыва

Array

( [ID] => 107 [~ID] => 107 [CODE] => [~CODE] => [XML_ID] => 107 [~XML_ID] => 107 [NAME] => Панина Валентина Викторовна [~NAME] => Панина Валентина Викторовна [TAGS] => [~TAGS] => [SORT] => 100 [~SORT] => 100 [PREVIEW_TEXT] =>

Узнала о вас в интернете — нужно срочно сделать МРТ.

И вот после спектакля я у вас. Мне очень понравились ваши сотрудники. Спасибо за внимание, доброжелательность и точность.

Пусть у вас всё будет так же хорошо на душе, как у меня сейчас, несмотря на все проблемы…

Будьте!!! Нам на радость! Ваша Панина В.В.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Узнала о вас в интернете — нужно срочно сделать МРТ.

И вот после спектакля я у вас. Мне очень понравились ваши сотрудники. Спасибо за внимание, доброжелательность и точность.

Пусть у вас всё будет так же хорошо на душе, как у меня сейчас, несмотря на все проблемы…

Будьте!!! Нам на радость! Ваша Панина В.В.

Синдром слабости синусового узла

Синусовый узел – это узел проводящей системы сердца, который регулирует сердечную деятельность воспроизводством импульсов. Когда импульсная выработка нарушается, ритм сердца меняется, и сокращения сердца становятся нерегулярными.

Эта патология чаще встречается у пожилых людей, но ее диагностируют также у детей с раннего возраста и подростков в пубертатном периоде.

Слабость синусового узла вызывает следующие последствия:

- постоянную синусовую брадикардию – сердечный ритм становится реже 45 ударов в минуту;

- частое возникновение синусовых экстросистол – работа сердца блокируется на 2-3 секунды;

- блокаду передач импульса с синусового узла на предсердия – сердечные сокращения прерываются на 3 секунды;

- частые приступы тахикардии с нестойким восстановлением сердечного ритма;

- чередование приступов фибрилляции с замедлением сердечного ритма;

- трепетание предсердий.

Дисфункция синусового узла у детей и взрослых имеет разные симптомы.

У взрослых это состояние вызывает следующие состояния:

- головокружения, нарушения равновесия, иногда расстройство сознания;

- судороги;

- чувство постоянной слабости, быстро нарастающей усталости;

- неадекватность в поведении;

- периодическое беспокойство;

- нарушение статики вплоть до падения – особенно у людей пожилого возраста;

- чередования частого и редкого пульса.

У детей и подростков симптомы не настолько серьезные. Не появляется чувства беспокойства, и усталость нарастает только после повышенных нагрузок. Дети часто жалуются родителям на боль в голове – она появляется при эмоциональных нагрузках.

Изменение синусового ритма у взрослых вызывают внутренние и внешние факторы:

- Замещение здоровых клеток сердечных мышц и сосудов соединительной тканью, кальциноз;

- Ишемическая болезнь сердца – нарушение кровообращения в связи с поражением сердечных артерий и инфаркт миокарда – при этом заболевании отмирают мышцы сердца;

- Атеросклероз – сужение сосудов за счет липидных отложений в просвете;

- Хирургические вмешательства, травматические поражения;

- Воспалительные заболевания вне зависимости от этиологии;

- Аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка, склеродермия;

- Нарушение белкового обмена – амилоидоз;

- Гипертоническая болезнь, ее сердечно-мозговая форма;

- Обменные нарушения: гипотиреоз и гипертиреоз – недостаток и избыток выработки гормонов щитовидной железы; весовые качели – изменения обменных процессов организма из-за постоянных стремлений похудеть и перехода с одной диеты на другую, отказ от ограничения питания, сахарный диабет.

Наиболее распространенная причина дисфункции синусового узла среди внешних факторов – это избыточное влияние парасимпатической нервной системы на синусовый узел. Парасимпатическая система в организме – это отдел нервной системы, отвечающий за функционирование внутренних органов.

Такое состояние возникает в следующих случаях:

- при травмирующих нервную систему воздействиях: механических, химических и прочих;

- при онкологических процессах, развивающихся в головном мозге;

- во время кровоизлияния субарахноидального типа;

- изменение и нарушение электролитного состава, которое возникает при систематическом приеме различных медицинских препаратов, чаще из групп адреноблокаторов и сердечных гликозидов.

Дисфункция синусового узла у детей вызывается такими причинами:

- оперативными вмешательствами, которые были вызваны врожденными патологиями: пороками сердца, нарушениями отдельных его частей, недоразвитиями клапанов и сосудов;

- повреждением нервной системы – центральной и вегетативной;

- аутоиммунными заболеваниями;

- воспалительными процессами – миокардитами, происходящими в сердечных мышцах.

Наиболее частая причина, по которой предсердный узел у детей и подростков перестает контролировать сердечный ритм – это вегетативная дисфункция синусового узла.

При ярко выраженной симптоматике состояние требует серьезного лечения и выяснения причин. Если у детей младшего возраста к тахикардии чаще приводит нагрузка, то у подростков этот синдром появляется в связи с быстрым ростом внутренних органов.

Когда нет никаких угрожающих факторов – сердце нормально развито, в анамнезе нет заболеваний, следует дополнительно обследоваться на наличие инфекций.

- Стрептококки и стафилококки, находящиеся в организме в спящем состоянии, могут существенно влиять на возникновение аритмий и провоцировать воспалительные заболевания сердца и органов, с которыми оно находится во взаимодействии.

- При дисфункции синусового узла у подростков фиксировался эктопический ритм, исходящий из области венечной пазухи.

- Брадикардия у младенцев вызывается нарушением мозгового кровообращения вследствие внутриутробной гипоксии, гипотиреозом – перинатальной патологией. Родители замечают ненормальное состояние ребенка по бледности кожи, плохому аппетиту, укорачиванию времени бодрствования.

- У детей постарше и подростков появляется беспричинная усталость, нарушение внимания.

- Если дисфункция синусного узла вызвана взрослением организма, то нужно ждать, пока ребенок вырастет и состояние стабилизируется.

- Наиболее опасным считается состояние, когда дисфункция синусового узла приводит к частому возникновению синусовых пауз – синотариальный узел в течение достаточно продолжительного временного промежутка перестает стимулировать предсердия. Это вызывает длительное расстройство сознания. В это время выработку сердечного ритма берут на себя другие сердечные отделы – предсердия и желудочки, но на перестройку требуется время.

- К счастью, у детей это состояние встречается только при выраженных патологиях, в большинстве случаев при передозировке или аллергии на действие лекарственных препаратов, поддерживающих сердечную деятельность.

- Как и терапия любого заболевания, лечение нарушений сердечных ритмов начинается с обследований для точного выяснения причины, по которой расстраивается вегетативная деятельность.

- Для этого описывается семейный анамнез, вспоминают, когда возникли первые жалобы, какие симптомы показались угрожающими, пациента тщательно прослушивают и осматривают визуально.

- Назначаются диагностические лабораторные исследования: они включают в себя обычный и специфический анализы мочи, кровь из пальца, биохимический анализ крови из вены, определение гормонального статуса – по анализу крови уточняется выработка гормонов щитовидной железой, проводятся фармакологические пробы.

- Проводятся аппаратные обследования: ЭКГ, КТ, МРТ и другие.

- Медикаментозное лечение заключается в использовании препаратов, которые купируют дальнейшие изменения синусового узла и возникновение осложнений – частых обмороков.

- При серьезных патологиях может понадобиться хирургическое вмешательство.

- Для профилактики ухудшения состояния необходимо выполнять следующие правила:

- Придерживаться принципов рационального питания – в случае с детьми контроль режима дня должны на себя взять взрослые, подростки недостаточно ответственно относятся к собственному здоровью. В рационе должно быть достаточно продуктов с повышенным содержанием калия и магния – основных микроэлементов, поддерживающих работоспособность сердца;

- Физическая активность должна быть регулярной, нагрузки устанавливаются в зависимости от состояния здоровья;

- Нужно постараться исключить психоэмоциональные нагрузки. Чтобы их купировать, желательно использовать натуральные средства, на основе растительного сырья;

- Нужно контролировать уровень сахара в крови и следить за набором веса у взрослых и физиологическим развитием детей и подростков.

Нельзя бесконтрольно принимать медицинские препараты – даже самые безобидные из них могут усугубить состояние сердечно-сосудистой системы и нарушить проводимость вегетативной нервной системы.

Если при тревожащих его изменениях сердечного ритма больной обращается к врачу сразу же, то состояние поддается корректировке.

Материалы, размещённые на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остаётся исключительной прерогативой вашего лечащего врача.

Синдром слабости синусового узла у детей

- Синдром слабости синусового узла (СССУ) — одно из наиболее полиморфных нарушений ритма сердца у детей, сопряжённых с риском развития синкопальных состояний.

- Основу синдрома составляют изменения функционального состояния основного источника сердечного ритма, который в силу различных причин не может с определённого момента полноценно выполнять роль ведущего пейсмекера и осуществлять контроль за водителем ритма.

- Код по МКБ-10

В МКБ 10 cиндром слабости синусового узла соответствует код 149.5 в рубрике «Нарушения сердечного ритма».

Эпидемиология cиндрома слабости синусового узла

Распространённость cиндрома слабости синусового узла в детском возрасте достаточно высока и составляет, по данным разных авторов, от 1,5 до 5 на 1000, достигая 1% среди больных с кардиологической патологией. В хирургических клиниках с cиндромом слабости синусового узла связывают около 10% всех нарушений сердечного ритма.

На долю cиндрома слабости синусового узла приходится до 30% всех нарушений сердечного ритма у детей. До 50% больных, нуждающихся в установке электрокардиостимулятора, имеют те или иные нарушения функций синусового узла.

При обследовании считающихся здоровыми детей признаки нарушения функций синусового узла при стандартной ЭКГ выявляются у 2%, а при проведении холтеровского мониторирования — у 2,7%. Синусовую брадикардию (наиболее распространённое проявление дисфункции синусового узла) обнаруживают у 3,5% здоровых школьников.

По данным популяционного ЭКГ-скрининга детей России, включающего данные ЭКГ 5441 ребенка, распространённость миграции ритма составляет 1,9%, выскальзывающих и замещающих наджелудочковых ритмов — 0,7%, а синоатриальнои блокады — 0,3%.

При холтеровском мониторировании детей 1-го года жизни у 19% отмечают выскальзывающие и замещающие идиовентрикулярные ритмы, у 7% — эпизоды остановки синусового узла, у 11% — синоатриальные блокады.

Таким образом, те или иные феномены, являющиеся составной частью симптомокомплекса cиндрома слабости синусового узла, распространены в популяции, и довольно значительная часть населения имеет с раннего возраста электрофизиологические особенности, вероятно, предрасполагающие впоследствии к формированию нарушений функций синусового узла при воздействии различных неблагоприятных факторов.

Причины развития cиндрома слабости синусового узла

В то время как cиндром слабости синусового узла у взрослых преимущественно имеет ишемический генез и проявляется мерцательной аритмией, в большинстве случаев у детей он развивается в отсутствие органической патологии сердечно-сосудистой системы.

Нарушения водителя ритма в детском возрасте нередко обусловлены вегетативным дисбалансом с преобладанием парасимпатических влияний и возрастной инволюции синусового узла, как следствие воспалительных поражений миокарда, патологий обмена, аутоимунного поражения специфическими антителами к проводящей системе сердца.

По этиологическим факторам выделяют следующие виды cиндрома слабости синусового узла.

Причины развития cиндрома слабости синусового узла

Классификация cиндрома слабости синусового узла

Наиболее часто в классификациях cиндрома слабости синусового узла предлагали использовать наличие или отсутствие клинических проявлений, ЭКГ-паттерны на стандартной ЭКГ или при проведении холтеровского мониторирования, прирост ЧСС при проведении проб с физической нагрузкой.

С начала 90-х годов в детской кардиологической практике применяют разделение этой патологии на клинико-электрокардиографические варианты синдрома слабости синусового узла у детей в зависимости от характера, последовательности нарастания и степени выраженности изменений проводящей системы сердца, с учётом устойчивого сочетания ЭКГ-проявлений, циркадных изменений ритма по данным холтеровского мониторирования, реакции сердечного ритма на нагрузку и сопутствующих поражений проводящей системы сердца.

Классификация cиндрома слабости синусового узла

Симптомы и диагностика cиндрома слабости синусового узла

У половины больных заболевание протекает бессимптомно, и характерные для синдрома слабости синусового узла проявления выявляют случайно.

Поводом для обращения к врачу у остальных больных становятся жалобы на синкопальные состояния, головокружения, приступы слабости, ощущение перебоев и болей в области сердца, головные боли.

В тех случаях, когда можно было получить зарегистрированные ранее ЭКГ, было установлено, что за 4-5 лет до обращения в клинику дети уже имели как минимум синусовую брадикардию или миграцию водителя ритма. Таким образом, в отсутствие лечения, т.е.

при естественном течении заболевания, нарушения функций синусового узла постепенно прогрессируют от синусовой брадикардии и миграции водителя ритма до появления в 40% случаев синоатриальной блокады, а также заместительных ритмов на фоне полного отказа синусового узла.

- Симптомы и диагностика cиндрома слабости синусового узла

- Лечение cиндрома слабости синусового узла

- Экстренная терапия при развитии головокружений, синкопальных состояний, выраженной асистолии на фоне брадикардитических нарушений ритма включает введение ваголитических препаратов (атропин) или препаратов с выраженной бета-адреномиметической активностью (изопреналин).

- Тактика выведения ребёнка из синкопального состояния — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Показано введение одного из следующих препаратов:

- эпинефрин в дозе 0,05 мг/год в/м или в/в однократно;

- изопреналин в/м 0,5-1,0 мл (0,1-0,2 мг) в/м или в/в однократно;

- атропин 0,1% раствор в/в в дозе 0,01-0,02 мг/кг, не больше 2,0 мг;

- фенилэфрин 1% раствор в/м 0,1 мл/год жизни (не более 1,0 мл).

Лечение cиндрома слабости синусового узла

Прогноз

Неблагоприятными прогностическими признаками у детей с синдромом слабости синусового узла считают приступы потери сознания, прогрессирующее снижение средних дневных, максимальных и минимальных дневных и ночных показателей ЧСС по данным холтеровского мониторирования, повышение количества и продолжительности пауз ритма, появление дополнительных нарушений ритма и проводимости, неадекватное повышение ЧСС синусового ритма при проведении пробы с дозированной физической нагрузкой, усугубление или провоцирование при пробах дополнительных нарушений ритма. Прогностически неблагоприятны семейные случаи заболевания. Внезапная сердечная смерть в семьях у прямых родственников в молодом (до 40 лет) возрасте рассматривают как неблагоприятный фактор прогноза.

Как выражается дисфункция синусового узла? Опасно ли это состояние?

Синусовый узел – это узел проводящей системы сердца, тот, что регулирует душевную действие воспроизводством толчков. Когда импульсная выработка нарушается, темп сердца меняется, и сокращения сердца становятся нерегулярными.

Последствия патологии

Эта патология почаще встречается у пожилых людей, но ее диагностируют также у детей с раннего возраста и подростков в пубертатном периоде.

Слабость синусового узла вызывает следующие итоги:

- постоянную синусовую брадикардию – душевный темп становится реже 45 ударов в минуту;

- частое происхождение синусовых экстросистол – работа сердца блокируется на 2-3 секунды;

- блокаду передач толчка с синусового узла на предсердия – душевные сокращения прерываются на 3 секунды;

- частые приступы тахикардии с нестойким поправлением душевного темпа;

- чередование приступов фибрилляции с замедлением душевного темпа;

- трепетание предсердий.

Симптомы дисфункции синусового узла

Дисфункция синусового узла у детей и взрослых имеет различные признаки.

У взрослых это состояние вызывает следующие состояния:

- головокружения, нарушения баланса, изредка расстройство сознания;

- судороги;

- чувство непрерывной слабости, стремительно возрастающей усталости;

- неадекватность в поведении;

- периодическое волнение;

- нарушение статики вплотную до падения – исключительно у людей старого возраста;

- чередования частого и редкого пульса.

У детей и подростков признаки не настоль важные. Не возникает чувства беспокойства, и усталость возрастает только позже повышенных нагрузок. Дети зачастую жалятся родителям на боль в голове – она возникает при чувствительных нагрузках.

Изменение синусового темпа у взрослых вызывают внутренние и внешние факторы:

Причины патологии

Наиболее распространенная повод дисфункции синусового узла среди внешних факторов – это избыточное могущество парасимпатической нервозной системы на синусовый узел. Парасимпатическая система в организме – это отдел нервозной системы, отвечающий за функционирование внутренних органов.

Такое состояние появляется в следующих случаях:

- при травмирующих нервозную систему воздействиях: механических, химических и прочих;

- при онкологических процессах, прогрессирующих в головном мозге;

- во время кровоизлияния субарахноидального типа;

- изменение и нарушение электролитного состава, которое появляется при систематическом приеме разных медицинских препаратов, почаще из групп адреноблокаторов и душевных гликозидов.

Дисфункция синусового узла у детей вызывается такими причинами:

- оперативными вмешательствами, которые были вызваны прирожденными патологиями: изъянами сердца, нарушениями отдельных его частей, недоразвитиями клапанов и сосудов;

- повреждением нервозной системы – центральной и вегетативной;

- аутоиммунными болезнями;

- воспалительными процессами – миокардитами, протекающими в душевных мышцах.

Наиболее частая повод, по которой предсердный узел у детей и подростков перестает контролировать душевный темп – это вегетативная дисфункция синусового узла.

Опасна ли вегетативная дисфункция синусового узла у детей

При ясно выраженной симптоматике состояние требует серьезного лечения и выяснения причин. Если у детей младшего возраста к тахикардии почаще приводит нагрузка, то у подростков данный синдром возникает в связи с стремительным ростом внутренних органов.

- Когда нет никаких угрожающих факторов – сердце типично развито, в анамнезе нет заболеваний, следует добавочно обследоваться на присутствие зараз.

- Стрептококки и стафилококки, находящиеся в организме в спящем состоянии, могут значительно влиять на происхождение аритмий и провоцировать воспалительные заболевания сердца и органов, с которыми оно находится во взаимодействии.

- При дисфункции синусового узла у подростков фиксировался эктопический темп, исходящий из области венечной пазухи.

Брадикардия у младенцев вызывается нарушением мозгового кровообращения в итоге внутриутробной гипоксии, гипотиреозом – перинатальной патологией. Родители примечают ненормальное состояние ребенка по бледности кожи, плохому аппетиту, укорачиванию времени бодрствования.

У детей постарше и подростков возникает самопроизвольная усталость, нарушение внимания.

Если дисфункция синусного узла вызвана взрослением организма, то надобно ожидать, пока ребенок подрастет и состояние стабилизируется.

Наиболее опасным считается состояние, когда дисфункция синусового узла приводит к частому происхождению синусовых пауз – синотариальный узел в течение довольно продолжительного временного интервала перестает стимулировать предсердия. Это вызывает долгое расстройство сознания. В это время выработку душевного темпа берут на себя другие душевные отделы – предсердия и желудочки, но на перестройку требуется время.

К счастью, у детей это состояние встречается только при выраженных патологиях, в большинстве случаев при передозировке либо аллергии на действие лекарственных препаратов, поддерживающих душевную действие.

Лечение синдрома слабости синусового узла

Как и терапия всякого заболевания, лечение нарушений душевных темпов начинается с обследований для точного выяснения поводы, по которой расстраивается вегетативная действие.

- Для этого описывается семейный анамнез, припоминают, когда появились первые претензии, какие признаки показались угрожающими, пациента скрупулезно прослушивают и осматривают визуально.

- Назначаются диагностические лабораторные изыскания: они включают в себя обыкновенный и особенный обзоры мочи, кровь из пальца, биохимический обзор крови из вены, определение гормонального ранга – по обзору крови уточняется выработка гормонов щитовидной железой, проводятся фармакологические пробы.

- Проводятся аппаратные обследования: ЭКГ, КТ, МРТ и другие.

- Медикаментозное лечение заключается в применении препаратов, которые купируют последующие метаморфозы синусового узла и появление осложнений – частых обмороков.

- При серьезных патологиях может потребоваться хирургическое ввязывание.

- Для профилактики ухудшения состояния нужно исполнять следующие правила:

- Нельзя бесконтрольно принимать медицинские препараты – даже самые безвредные из них могут усугубить состояние душевно-сосудистой системы и нарушить проводимость вегетативной нервозной системы.

- Если при волнующих его изменениях душевного темпа больной обращается к врачу сразу же, то состояние поддается корректировке.