Среди огромного числа неврологических заболеваний инсульт выступает самой важной проблемой.

Кровоизлияние в головной мозг приводит к нарушению внутричерепного кровообращения, некрозу нейронов и нарушениям жизненно важных функций организма.

К нормальной полноценной жизни возвращается только 10% пациентов, остальные приспосабливаются к быту с утраченными способностями. Некоторым пациентам приходится заново учиться говорить, ходить и выполнять элементарные бытовые действия.

Огромный опыт и высокий профессионализм неврологов, физиотерапевтов, нейрохирургов, психологов, логопедов Юсуповской больницы позволяют достичь самых высоких результатов. Пациенты, от которых отказались врачи в других медицинских учреждениях, успешно проходят реабилитацию в Юсуповской больнице и начинают активную жизнь.

Инсульт – это патология головного мозга, развивающаяся вследствие разрушения или закупорки кровеносных сосудов, питающих мозг. Кровь перестает поступать к нейронам и они отмирают.

Инсульт разделяют на два типа – ишемический и геморрагический. Первый тип еще называют инфарктом головного мозга. Он развивается по причине плохого поступления крови к клеткам мозга, когда нейроны начинают отмирать.

Геморрагический инсульт развивается вследствие кровоизлияния в головной мозг при разрыве сосуда. При этом достаточно даже капиллярного кровотечения для развития тяжелых нарушений.

В любом случае, будь то ишемический или геморрагический инсульт, развиваются они в считанные минуты и больному требуется немедленная госпитализация. Своевременно оказанная медицинская помощь часто спасает жизнь пациентам Юсуповской больницы.

Периоды заболевания

При ишемическом инсульте наблюдается целый ряд процессов, приводящих в комплексе к гибели нейронов. Разрушение клеток происходит на фоне отека мозга. При этом мозг увеличивается в объеме и возрастает внутричерепное давление.

По причине набухания клеток наблюдается смещение височной доли, а также ущемление среднего мозга.

Также может происходить сдавливание продолговатого мозга по причине вклинивания миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Данный процесс довольно часто приводит к летальному исходу. Поэтому крайне важна ранняя госпитализация больного.

При появлении первых признаков ишемического инсульта медицинская помощь должна быть оказана в течение первых трех часов, в противном случае прогнозы неутешительные.

Выделяют несколько периодов ишемического инсульта:

- острейший;

- острый;

- ранний восстановительный период инсульта;

- поздний восстановительный;

- стадия остаточных явлений.

Острейший период

В первые три часа возможно восстановить кровоток и исключить или снизить гибель нейронов путем использования тромболитиков. Также возможно введение препаратов в саму зону инсульта, что позволяет предупредить развитие осложнений.

Затем врачи предпринимают меры по восстановлению давления, проводят регидратацию, дегидратацию и оксигенотерапию.

В острейший период инсульта ( от 4-х до 5-ти часов после приступа) пациент должен находиться под чутким наблюдением врача в условиях стационара.

Острый период

Период до 14-ти дней после приступа считается острым. Пациент продолжает проходить лечение в специализированном отделении больницы. Он проходит курс медикаментозной терапии, направленной на:

- уменьшение отека головного мозга;

- поддержание в норме вязкости и свертываемости крови;

- поддержание нормальной работы сердечно-сосудистой системы;

- предотвращение рецидивов;

- поддержание в норме артериального давления.

Ранний восстановительный период

Ранним восстановительным периодом считается период от 2-х до 6-ти месяцев после инсульта. На данном этапе проводят комплексное лечение:

- пациент принимает препараты согласно индивидуальной схеме лечения;

- в случае нарушения речи с больным работает логопед;

- назначаются различные манипуляции для восстановления чувствительности конечностей и других частей тела ( массажи, ванны, акупунктура и другие);

- лечебная физкультура – метод способствует укреплению связок и мышц.

Поздний восстановительный период

Поздний восстановительный период — это время спустя полгода после инсульта. На данном этапе уже видны результаты лечения и реабилитационных мероприятий, пройденных в ранний восстановительный период. У пациента восстанавливается чувствительность пальцев, улучшается моторика. Крайне важно не прекращать комплекс процедур. Реабилитация после инсульта – длительный и трудоемкий процесс.

Период остаточных явлений

Время от одного до двух лет после перенесенного инсульта считается остаточным периодом. На данном этапе важно соблюдать все предписания врача и проводить меры профилактики повторного инсульта.

Реабилитологи и неврологи Юсуповской больницы составляют программу лечения и реабилитации индивидуально для каждого пациента, что позволяет достигать высоких результатов по восстановлению после инсульта. Записаться на консультацию можно по телефону.

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Клиническая неврология с основами медико-социальной экспертизы. СПб.: ООО «Медлайн-Медиа», 2006.

- Широков, Е. А. Инсульт, инфаркт, внезапная смерть. Теория сосудистых катастроф / Е.А. Широков. — М.: Кворум, 2010. — 244 c.

- Виленский, Б. С. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение / Б.С. Виленский. — Москва: Высшая школа, 1999. — 336 c.

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Восстановительная медицина в неврологии. Раннее восстановительное лечение больных с ОНМК

Недостаточность кровотока, вызванная инсультом, влечет за собой нарушения многих неврологических функций. Обычно это становится результатом закупорки мозговых сосудов тромбами или эмболами, что приводит к отмиранию отдельных участков головного мозга. Пораженные клетки перестают функционировать, а все выполняемые ими задачи прекращают исполняться.

По МКБ ишемический инсульт имеет код I63. Его изучением и лечением занимается неврология. Врачи выделяют несколько видов ОНМК такого типа. Основная классификация учитывает механизм развития болезни и общую тяжесть инсульта.

По механизмам развития выделяют пять типов:

- атеротромбоэмболический – развитие связано с атеросклерозом крупных артерий в головном мозге;

- кардиоэмболический – связан с появлением эмбол вследствие развития аритмии, пороков сердца, эндокардита или иных болезней;

- лакунарный – развивается при перекрытии маленьких сосудов в мозге, вызывает образование полости или размягчение серого вещества;

- ишемический инсульт иной этиологии – происходит при других редких причинах, включая расслоение мозговой артерии, мигрень и болезни сосудов;

- неустановленной этиологии – вызван одним из нескольких возможных факторов, установить точный не представляется возможным.

По тяжести ишемический инсульт классифицируется на три типа:

- легкий – симптомы слабовыраженные, полностью исчезают за несколько недель, в некоторых случаях могут быть вообще незаметны;

- средний – вся симптоматика ограничивается неврологическими проявлениями, мышление адекватное, мозг функционируют нормально;

- тяжелый – проявляются симптомы поражения мозга, нарушается мышление, больному срочно требуется помощь.

Определить точный вид инсульта получится только после прохождения диагностики. Сделать это очень важно, так как именно от типа болезни будут зависеть прогнозы и назначаемые доктором лекарства.

Как лечить в домашних условиях

После выписки больной человек обязательно должен продолжить лечение в домашних условиях. Это, прежде всего выполнение всех рекомендаций по лечебной физкультуре. К пациенту будет приходить специалист по массажу или же его могут делать домочадцы.

Человек должен продолжать прием и медицинских препаратов, так как чаще всего предусматривается длительный курс приема.

В период домашнего восстановления очень важна благоприятная обстановка в семье и готовность близких помогать своему больному родственнику. Режим питания тоже будет особенным.

Исключается жирная, соленая, острая, жареная пища. В рацион вводятся растительная еда, каши и кисломолочная продукция.

Лечение постинсультного больного основывается на многих показателях, например, это площадь очага поражения, степень нарушения кровообращения, насколько сильно повреждены жизненно важные органы и т.д.

Особенно важно не допустить образования тромбов после инсульта. По этим причинам терапия больного должна проводиться в стационаре и под строгим наблюдением врачей.

Выписка осуществляется только после того как будет стабилизировано его состояние.

Как распознать инсульт?

Характерным признаком инсульта является жалоба на слабость в конечностях. Нужно попросить человека поднять обе руки вверх. Если у него действительно случился инсульт, то одна рука хорошо поднимается, а другая может или не подняться, или движение получится с трудом.

При инсульте наблюдается асимметрия лица. Попросите человека улыбнуться, и вы сразу заметите несимметричную улыбку: один угол рта будет ниже другого, будет заметна сглаженность носогубной складки с одной стороны.

Инсульт характеризуется нарушением речи. Иногда оно бывает достаточно очевидным, так что сомнений в наличии инсульта не возникает. Для распознания менее явных речевых нарушений попросите человека сказать: «Триста тридцать третья артиллерийская бригада». При наличии у него инсульта станет заметна нарушенная артикуляция.

Даже если все эти признаки возникают в легкой форме не надейтесь, что они пройдут сами собой. Необходимо вызвать бригаду скорой помощи по универсальному номеру (как со стационарного телефона, так и с мобильного) – 103.

Препараты

В основном, инсульт лечат с помощью медикаментов. Общая терапия острых цереброваскулярных нарушений содержит множество восстановительных мероприятий, основными из них являются:

- Восстановление деятельности сердца, сосудов и дыхательных путей;

- Снижение отека мозга;

- Приводится в норму водно-электролитный показатель;

- Поддержание температуры тела и дисфагии;

- Профилактические действия для предотвращения осложнений, таких как тромбоэмболия артерии легкого, пневмония, инфекция мочевыделительной системы;

- Профилактика образования пролежней.

В первую очередь назначаются препараты против тромбообразования, чтобы не случилась закупорка сосудов.

На втором месте стоят лекарственные средства, которые способствуют лучшему кровообращению, к ним относятся:

- антикоагулянты;

- нейропротекторы;

- средства для рассасывания тромбов.

Все эти медикаменты принимаются в совокупности, так как инсульт ишемического направления лечится только комплексно, так как затронуты многие системы организма. В основном, интенсивная медикаментозная терапия проводится в стационаре.

Стоит рассмотреть особенности терапии основными препаратами для восстановления нормального состояния человека в постинсультный период.

Принципы лечения

Если формируются симптомы этой патологии, терапия проводится исключительно в стационарных условиях, под присмотром врачей и медперсонала.

Это важно для того, чтобы не упустить драгоценное время и минимизировать степень повреждения нервной ткани гематомой или ишемией.

Если вызов скорой помощи и доставка пациента с подозрениями на инсульт осуществляется в пределах первых 4-6 часов, прогнозы в отношении дальнейшего лечения и реабилитации будут наиболее благоприятными.

Начнем с того, что рассмотрим основные принципы, как лечить нарушение мозгового кровообращения. К ним относят вызов скорой помощи при подозрении на инсульт и госпитализация в неврологическое отделение или ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии).

- На начальном этапе проводятся действия по поддержанию жизнедеятельности всех внутренних органов, особенно сердечно-сосудистой системы и легочной вентиляции, важен контроль за давлением, чтобы повреждения при инсульте или ТИА (транзиторной ишемической атаке) не усиливались.

- Важны процедуры по борьбе с отеком и набуханием мозга, по обеспечению полноценного функционирования его оболочек. Проводится коррекция расстройств водно-солевого обмена за счет введения растворов, поддержание тонуса сосудов и снятие их спазма, коррекция реологических и свертывающих свойств крови.

- В дальнейшем терапия направлено на устранение причины, которая вызвала все произошедшие изменения, и на профилактику рецидива, проводятся реабилитационные мероприятия при наличии двигательных, чувствительных или когнитивных расстройств.

При наличии симптомов хронического расстройства, лечение осуществляется комплексно, с воздействием на основную причину проблемы и на нормализацию кровотока в артериях и венах всех органов. Целенаправленно применяются лекарственные препараты: внутрь, внутримышечно, внутривенно.

В комплекс процедур должны обязательно входить средства, нормализующие артериальное давление:

- базовая терапия;

- средства для профилактики кризов.

Важно также снижение холестерина и атерогенных липидных фракций — «вредных» жиров, способствующих формированию холестериновых бляшек на внутренней поверхности сосудов. Среди физиотерапевтических методик рекомендована магнитотерапия.

Проведение таких мероприятий улучшает показатели артериального давления, состояние сосудов, нормализует кровоток и способствует стабилизации показателей. В связи с этим постепенно улучшается сон и общее самочувствие, устраняются головные боли и головокружения, шум в ушах и другие симптомы, связанные с заболеванием.

Необходим полный пересмотр рациона питания, в том числе и для коррекции лишнего веса, нередко сопутствующего гипертензии и сбоям кровоснабжения, терапия дополняется режимными моментами, дозированными физическими нагрузками и физиотерапией, психопрофилактическими мероприятиями, седативной терапией и устранением возможных когнитивных расстройств (упражнения для тренировки памяти, мышления, чтение книг, разгадывание кроссвордов).

При появлении острой головной боли, онемения части тела, паралича лица, конечностей, недомогания, потери сознания и тошноты, рвоты, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, доставить пациента в стационар и не предпринимать никаких попыток самолечения, тем более при помощи народной медицины или различных нетрадиционных методов. Может быть потеряно драгоценного времени, что грозит необратимыми последствиями.

В остром периоде все необходимые мероприятия проводятся стационарно, но в дальнейшем велика роль родственников и самого человека, пострадавшего от проблем.

При нарушении мозгового кровообращения лечение и препараты подбираются индивидуально. В соответствии с клиническими стандартами используются следующие группы лекарственных средств:

- нейропротекторы, способствующие восстановлению работоспособности клеток;

- седативные, устраняющие стресс и переживания, страх смерти и инвалидности;

- поливитаминные, особенно содержащие комплексы витаминов группы В, способствующие восстановлению нервной проводимости тех участков, которые частично взяли на себя функции пострадавших областей;

- препараты венотонизирующего действия, нормализующие отток крови по венозным сосудам и уменьшающие отечность головного мозга;

- средства с вазодилатирующим (сосудорасширяющим) эффектом;

- антиоксиданты, помогающие в защите клеток от гипоксии и воздействия свободнорадикальных и агрессивных соединений.

Действие всех лекарственных средств направлено на улучшение состояния клеток путем защиты от гипоксии и повреждения, улучшения питания и работы.

Дозировки и конкретное сочетание подбирается врачом, исходя из возраста пациента, степени тяжести заболевания и общего состояния больного.

Важно учитывать наличие сопутствующей патологии и причины, ставшей пусковым моментом в болезни: восстановление будет длительным и поэтапным, после выписки из стационара необходим период реабилитации и затем — поддерживающая терапия на протяжении всей жизни.

Итак, напряженный период позади, и после выписки из стационара встает вопрос о том, чем лечить нарушение мозгового кровообращения в дальнейшем, на этапе восстановления. Необходимо постоянный, в том числе и медикаментозный контроль за уровнем артериального давления и свертываемостью, общим состоянием и функциями внутренних органов.

Курс может включать:

- лечебный массаж;

- ортопедическую коррекцию;

- психотерапию.

ХНМК: лечение

При наличии постоянных или преходящих симптомов хронического нарушения мозгового кровообращения, лечение будет длительным, пожизненным и направленным на замедление прогрессирующих изменений в черепной коробке, связанных с гипоксией и дефицитом питания клеток.

Важно проводить все мероприятия для защиты нейронов от свободных радикалов и гипоксических поражений, активизировать метаболические процессы на уровне коры и подкорковых, стволовых образований, нормализовать ток крови по сосудам.

Препараты врач подбирает индивидуально, прием их осуществляется строго под контролем жизненных показателей.

Помимо базовой терапии, пациентам, имеющим плохое, недостаточное кровообращение головного мозга, лечение можно дополнить (только по согласованию с врачом или в соответствии с его назначениями) применением средств народной медицины и фитотерапии. С основными медикаментами рекомендованы растительные лекарства — сборы трав для нормализации тонуса сосудов и кровотока, средства природного происхождения — продукты пчеловодства.

Показана диета с уменьшением калорийности пищи для борьбы с лишним весом и мероприятия по снижению общего холестерина и атерогенных жиров (липопротеинов низкой и очень низкой плотности). При неэффективности только пищевой коррекции показаны специальные препараты группы статинов, назначаемые на длительный срок.

Лекарства могут остановить прогресс заболевания, но восстановить способности к движению или когнитивные функции лекарства не в силах. Поэтому важно проведение курса реабилитации, который поможет в устранении или уменьшении выраженности проблем с конечностями, движением и атрофией мышц.

Большую роль в реабилитации пациентов с ОНМК играют физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия для улучшения кровотока в сосудах головного мозга и шеи, электромиостимуляция для восстановления утраченного тонуса мышц, гипербарическая оксигенация (барокамера) для увеличения доступа кислорода в клетки мозга.

При восстановлении для возвращения утраченных функций организма нужно терпение и упорство самого человека и его родных, которым придется проводить специальные курсы массажа и гимнастики на протяжении нескольких месяцев.

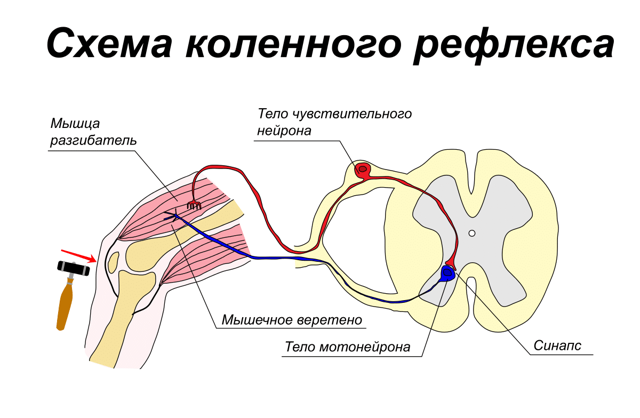

Существует классическая система упражнений, проводимых при помощи рук человека или тренажеров, помогающая в обучении новым моделям движения, формирующая новые условно-рефлекторные связи в мозге.

По сути человек заново учится двигаться, поддерживать равновесие и тонус мышечных групп. В разработке восстановительного лечения участвуют врачи-реабилитологи, кинезиотерапевты, массажисты и неврологи.

Специалисты подбирают индивидуальную программу, следят за ее переносимостью и прогрессом в восстановлении функций.

По мере устранения острых симптомов терапия дополняется дыхательной гимнастикой, проводимой прямо в постели по мере улучшения состояния пациента. Комплекс упражнений направлен на улучшение оксигенации тканей, в том числе и мышц, на снятие мышечного напряжения после гимнастики и массажа, улучшения общего эмоционального тонуса.

При наличии длительного постельного режима препараты дополняют полноценные мероприятия по уходу, необходимые для профилактики серьезных осложнений – застойной пневмонии, контрактур суставов и пролежней.

Важно постоянно менять положение больного, в том числе с переворотами на живот, а также необходимо подкладывание валиков и подушек под ноги и спину.

Использование в процессе ухода специальных гигиенических средств, косметических препаратов, медицинских приспособлений позволяет сохранять в хорошем состоянии кожные покровы лежачего больного.

Первостепенная задача при лечении ишемического инсульта заключается в восстановлении кровотока мозга и минимизации последствий. Для этого применяется медикаментозная терапия, но иногда дополнительно может потребоваться хирургическое вмешательство.

Какие цели ставят врачи:

- контроль температуры тела;

- устранение головной боли;

- избавление от судорожных припадков;

- нормализация водно-электролитного баланса;

- коррекция давления и работы сердца;

- насыщение организма кислородом;

- отслеживание уровня глюкозы.

Одной из важнейших категорий препаратов для лечения ОНМК по ишемическому типу выступают тромболитические средства. Они способствуют растворению образовавшегося в артериях тромба.

Максимальную эффективность такие лекарства показывают в первые часы после того, как больному пришлось перенести инсульт.

Они могут быть несовместимы с некоторыми хроническими заболеваниями, из-за чего назначать их удается не всегда.

Реабилитация больных с острым нарушением мозгового кровообращения

По данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, в России ежегодно регистрируется 450 000 инсультов.

В нашей стране инвалидизация вследствие инсульта (3,2 на 10 000 населения в год) занимает 1-е место среди патологии, являющейся причиной инвалидности.

На данный момент в России насчитывается около 1 млн инвалидов, перенесших инсульт. При этом потери государства от одного такого больного составляют 1 247 000 руб. в год [21].

В настоящее время существует система этапной реабилитации постинсультных больных на основе интеграции стационарного, поликлинического и санаторно-курортного этапов, соответствующая 3 уровням реабилитации (восстановление, компенсация и реадаптация) [3] (рис. 1).

Рисунок 1. Схема медицинской реабилитации больных, перенесших инсульт.

Первый уровень реабилитации (восстановление нормальной деятельности клеток головного мозга, находящихся в состоянии пониженной активности) происходит вследствие репаративных процессов (исчезновение локального отека головного мозга, резорбция образовавшихся в результате ишемии и некроза токсинов, улучшение кровообращения в зоне инфаркта, восстановление функционирования частично поврежденных нейронов) и имеет место в течение первых 3-4 нед. Результаты экспериментальных исследований убедительно свидетельствуют о том, что структуры, в которых остались сохраненными даже 10-20% структурных элементов, могут восстановить свое функционирование практически до нормального уровня.

Второй уровень (компенсация) начинается параллельно первому (или несколько позже) и связан с процессами пластичности. Пластичность — способность нервной ткани изменять структурно-функциональную организацию под влиянием эндогенных и экзогенных факторов.

Концепция нейропластичности была предложена в 1999 г. B. Kolb и соавт. (цит. по [6]). Нейрональная реорганизация поврежденных нейронов мозга возможна прежде всего за счет формирования новых синаптических связей.

Однако добиться полного восстановления нарушенной функции удается не всегда. Так, по данным В.И. Скворцовой и соавт.

[18], морфологический и функциональный исход во многом зависит от объема и топики очага поражения мозга, возраста больного, а также выраженности дегенеративных и атрофических процессов, имевших место до заболевания.

Третий уровень (реадаптация) заключается в приспособлении больного с имеющимся дефектом к самообслуживанию и, если возможно, к труду; этот этап длится в среднем до 1-1,5 лет. Для этой цели широко используются разнообразные приспособления для передвижения и т.д. [2].

Важным условием успешного функционирования системы этапной реабилитации является раннее начало реабилитационных мероприятий, непрерывность в лечении, преемственность и комплексность (одновременное использование разных видов восстановительной терапии: медикаментозной, кинези-, физио-, трудо-, психотерапии и др.), а также активное участие самого больного и помощь родственникам в процессе реабилитации [9].

Основными задачами лечения постинсультных больных являются восстановление нарушенных функций; лечение вторичных патологических синдромов; профилактика повторных инсультов [16].

Восстановительные мероприятия при инсульте наиболее эффективны в первые 6 мес (ранний восстановительный период), в то время как в дальнейшем (поздний восстановительный и резидуальный периоды) возможности реабилитации значительно ограничиваются [10].

Программа реабилитационных мероприятий определяется прежде всего «уровнем последствий». В настоящее время выделяют три уровня последствий инсульта (см.таблицу).

Наиболее частым последствием инсульта, приводящим к инвалидности, является нарушение двигательных функций [15].

По данным НИИ неврологии РАМН, к концу острого периода (3 нед от начала инсульта) двигательные нарушения наблюдаются у 81,2%.

Нередко тяжесть постинсультных двигательных нарушений определяется не только степенью пареза, но и в значительной мере спастичностью, которая формируется у 72,3% больных к 3-4-й нед инсульта [19].

Восстановление движений в паретичных конечностях может начаться уже в первые дни после инсульта, чаще через 1-2 нед, но если оно не началось до конца 1-го месяца, то в целом перспектива восстановления двигательных функций плохая.

Подготовка больного к началу активного восстановительного лечения начинается еще в блоке интенсивной терапии, где основными видами лечения являются лечение положением (т.е. придание парализованным конечностям правильного положения), ранняя вертикализация и пассивная гимнастика.

Важным моментом в восстановлении движений является подготовка пациента к стоянию в вертикальном положении. Для этого необходимо использовать вертикализатор, который позволяет «приучать» сердечно-сосудистую систему к вертикальным нагрузкам.

По мере нормализации гемодинамики переходят к обучению ходьбе. При выраженном парезе нижних конечностей используют компьютеризированные роботы-ортезы для нижних конечностей, которые обеспечивают пассивные движения в ногах, имитирующие шаг.

С целью оптимизации восстановления функции равновесия можно использовать баланс-тренинг.

Большое значение также имеет восстановление бытовых навыков пациентов (обучение одеванию, приему пищи, пользованию туалетом и т.п.).

Для этой цели используются специально оборудованные стенды, позволяющие пациентам выполнять действия (пользование выключателем, дверной ручкой и т.п.), которые он осуществляет в домашних условиях.

При выраженных парезах (отсутствии полного схвата кисти) необходимо использовать специальные приспособления, например поролоновые валики, надетые на ложку или вилку.

На последующих этапах реабилитации расширяются возможности кинезитерапии. Так, у больных с парезами применяют комплекс упражнений, направленных на увеличение мышечной силы в паретичных конечностях, улучшение реципрокных отношений мышц-антагонистов, снижение спастичности и профилактику контрактур.

Кинезитерапия должна сочетаться с физиотерапевтическими методами лечения. Так, по данным литературы [14], для физиотерапии имеются первые результаты контролируемых исследований, демонстрирующие благоприятный эффект данного вида лечения при инсульте. Для восстановления движения назначается электростимуляция мышц паретичных конечностей и магнитная стимуляция головного мозга [5, 20].

Вторым по значимости и распространенности последствием инсульта является нарушение речи.

В 39,5% случаев выявляется афазия, которая обычно сочетается с двигательными расстройствами.

В 13,4% случаев встречается дизартрия, нередко в сочетании с дисфагией. Нарушения глотания отмечаются почти у 30% больных в остром периоде инсульта (в течение 1-й нед). При этом даже легкая дисфагия может приводить к нарушениям питания, пневмонии и т.п.

Основным методом коррекции постинсультных речевых нарушений являются занятия с логопедом [7].

В раннем восстановительном периоде используются приемы растормаживания речи путем втягивания больных в речевое общение с помощью сопряженной (осуществляемой одновременно с логопедом), отраженной (вслед за логопедом) и элементарной диалогической речи.

Показана «опора» на привычные речевые стереотипы, эмоционально значимые слова, песни, стихи. Особенно эффективным может быть пение, поскольку при этом активизируются неповрежденные нервные пути недоминантного полушария, осуществляющие перенос музыкальной информации [17].

В дальнейшем используются дифференцированные методики восстановления в зависимости от формы афатических расстройств. Занятия с логопедом можно дополнять приемами логопедического массажа, электростимуляцией мышц дна ротовой полости и иглорефлексотерапией.

Инсульт нередко приводит к нарушениям со стороны когнитивных функций, которые находятся в «тени» основного (двигательного) дефекта, но иногда в большей степени влияют на качество жизни постинсультных больных.

Нарушения когнитивных функций также оказывают существенное влияние на ход восстановительного лечения и могут являться серьезным препятствием в реабилитации больных, поэтому их состояние служит прогностическим критерием восстановления [1].

Нарушения когнитивных функций при инсульте отличаются большой вариабельностью. Так, по данным В.А. Парфенова и соавт. [13], через 6 мес после инсульта умеренные когнитивные нарушения встречаются в 62%, а деменция — в 21% случаев.

Однако, как показали наблюдения, причиной когнитивных расстройств не всегда является инсульт. Нередко деменция (чаще, альцгеймеровского типа) имелась до инсульта, а инсульт лишь «обратил внимание» на нее.

Наличие деменции не только снижает адаптацию человека в обществе, но и повышает риск повторного инсульта, а также влияет на «качество жизни» родственников больного.

Ведение больных с нарушениями когнитивных функций предполагает установление синдромального и нозологического диагноза; лечение основного заболевания; коррекцию эмоционально-аффективных расстройств; применение симптоматической терапии и немедикаментозных методов лечения; социальную помощь.

Медикаментозное лечение. Применение нейромидина

Большая роль в восстановительном лечении больных, перенесших инсульт, отводится медикаментозному лечению. В зависимости от давности инсульта применяют различные препараты.

Так, в острейшем периоде инсульта применяются реперфузия (тканевый активатор плазминогена) и нейропротекция (магнезия, глицин, препараты альфа-липоевой кислоты и др.).

В раннем восстановительном периоде назначаются препараты, влияющие на репаративные процессы в головном мозге (нейропептиды, ноотропы, вазоактивные препараты и др.).

В позднем восстановительноми резидуальном периодах рекомендованы препараты, предотвращающие развитие вторичных патологических синдромов, например контрактур мышц парализованных конечностей (миорелаксанты, препараты ботулинического токсина типа А и др.). Одновременно с целью коррекции различных психопатологических расстройств (в первую очередь, тревоги и нарушения сна) на всех этапах восстановительного лечения назначают небензодиазепиновые транквилизаторы (в частности, адаптол).

В настоящее время успешное применение находят препараты, влияющие на холинергическую нейротрансмиссию. Введение таких препаратов в стандарты лечения позволяет за счет дополнительной активации нейропластичности значительно ускорить и сделать более эффективным процесс восстановления.

К таким препаратам относится нейромидин (ипидакрин). Фармакологическое действие препарата определяют 2 молекулярных эффекта: блокада калиевой проницаемости мембраны и ингибирование ацетил- и бутерилхолинэстеразы.

Выраженный терапевтический эффект нейромидина обусловлен его влиянием на все звенья проведения возбуждения: стимулирование пресинаптического нервного волокна, увеличение выброса нейромедиатора в синаптическую щель, уменьшение разрушения медиатора ацетилхолина ферментом, повышение активности постсинаптической клетки прямым мембранным и опосредованным медиаторным воздействием, продление фазы реполяризации потенциала действия. Многофакторное влияние нейромидина (восстановление, стимуляция нервно-мышечной передачи, усиление сократительных ответов гладкомышечных волокон, активация структурных образований ЦНС) делают его препаратом выбора в реабилитации больных, перенесших инсульт, с нарушением двигательных, речевых и когнитивных функций.

Нейромидин представлен в двух формах выпуска: таблетки 20 мг и раствор для инъекций 0,5 и 1,5%. Наличие данных форм и дозировок позволяет подбирать индивидуальную терапию для каждого конкретного пациента и проводить терапию на всех этапах реабилитации.

При применении нейромидина можно наблюдать нежелательные эффекты в виде тошноты, диспепсии, брадикардии, судорог, слюнотечения, однако они возникают достаточно редко (менее чем у 10% больных) и проходят при снижении дозы или перерыве в лечении на 1-2 дня.

В настоящее время накоплен достаточно большой позитивный клинический опыт применения нейромидина. Изучение эффективности нейромидина в восстановлении двигательных функций у больных, перенесших инсульт, было проведено М.В. Селиховой [15].

Препарат назначался внутримышечно в дозе 2 мл 0,5% раствора 1 раз в сутки в течение 10 дней: применение нейромидина в 60% случаев способствовало более полному восстановлению двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических нарушений по сравнению с больными, не получавшими данный препарат, что подтверждалось приростом суммарного балла по шкале неврологического дефицита Линдмарка и нормализацией показателей вызванных моторных ответов при магнитной стимуляции двигательных зон коры головного мозга.

А.А. Козелкиным и соавт. [8] было проведено изучение эффективности нейромидина у больных с ишемическим инсультом в каротидной и вертебрально-базилярной системах в зависимости от срока назначения препарата.

Нейромидин назначался в дозе 20 мг 3 раза в сутки на протяжении 4 нед 3 группам больных: с 4-5-го дня от начала инсульта; с 7-10-го дня инсульта и после 2 нед заболевания.

Результаты исследования показали, что раннее назначение нейромидина дает более выраженный эффект в виде уменьшения двигательных, бульбарных и афатических расстройств по сравнению с группой пациентов, где нейромидин назначался позднее 2 нед от начала заболевания.

Для избирательного воздействия на мышцы паретичных конечностей у постинсультных больных Д.В. Марушкиным [11] предложен электрофорез 0,5% раствора нейромидина на мышцы паретичных конечностей.

Анод (+) с влажной прокладкой, смоченной 1 мл 0,5% раствора нейромидина, накладывается на проксимальный отдел паретичной конечности, катод (–) с влажной прокладкой, смоченной физиологическим раствором, накладывается на дистальный отдел этой же конечности.

М.С. Головкова и соавт. [4] изучали возможность применения нейромидина в терапии сосудистых когнитивных нарушений различной степени тяжести. Нейромидин назначался в дозе 40 мг 2 раза в день на протяжении 6 мес.

Положительная динамика когнитивных функций на фоне назначения препарата была подтверждена результатами тестирования с использованием шкал MMSE, Матиса и ряда других тестов, при этом клинически значимое улучшение было зафиксировано как у пациентов с умеренными когнитивными расстройствами, так и с деменцией.

По данным Т.С. Мищенко и соавт. [12], применение нейромидина при нарушении когнитивных функций у постинсультных больных в наибольшей степени способствует улучшению памяти, внимания и активности, при этом наибольший эффект получен при использовании средних (50-60 мг) и высоких (80-120 мг) доз нейромидина.

С целью оценки эффективности применения нейромидина при нарушении когнитивных функций у постинсультных больных нами проведено собственное исследование. Обследованы 29 больных (14 мужчин и 15 женщин) в возрасте 54,7±4,7 года, перенесших ишемический инсульт давностью 2-3 нед.

Нарушение когнитивных функций исследовали с помощью теста «5 слов», пробы Шульте и теста «рисование часов». Все пациенты были разделены на основную (16 человек) и контрольную (13 человек) группы.

Больные основной группы на фоне восстановительного лечения (диетотерапия, кинезитерапия, психотерапия) получали нейромидин по 20 мг 3 раза в день на протяжении 4 нед, пациенты же контрольной группы — лишь методы восстановительного лечения.

До начала восстановительного лечения получены следующие результаты когнитивного тестирования в тесте «5 слов»: непосредственное воспроизведение — 4,1±0,1, отсроченное — 3,4±0,2 слова; проба Шульте — 76,5±7,7 с; тест «рисование часов» — 7,1±0,2 баллов. Как показало повторное тестирование, применение нейромидина способствовало достоверному улучшению когнитивных функций среди пациентов основной группы в тесте «5 слов»: непосредственное воспроизведение — 4,7±0,1 (р

Неврологическая реабилитация

Реабилитация неврологических больных — комплекс медицинских, социальных и психологических методов, направленный на восстановление нормального качества жизни или улучшение состояния человека после поражений центральной или периферической нервной системы.

Реабилитация необходима при следующих нарушениях:

- травмы и повреждения головного и спинного мозга;

- инсульт;

- рассеянный склероз;

- повреждения периферических нервов;

- болезнь Гентингтона;

- болезнь Паркинсона;

- ДЦП;

- наследственные заболевания.

Восстановительная программа состоит из целого комплекса мероприятий. В «Благополучии» мы используем ЛФК, массаж, мануальную терапию, магнитолечение, иглотерапию и др.

Больных осматривают реабилитолог, кардиолог, физиотерапевт, психолог и другие узкие медицинские специалисты — это позволяет нам всесторонне оценить состояние здоровья пациента и подобрать действительно эффективную программу.

Терапия подбирается также в зависимости от уровня повреждений: при первом речь идет о двигательных, психологических и чувствительных нарушениях; при втором — о нарушениях некоторых функций организма, например, когда больной не может самостоятельно передвигаться, есть, обслуживать себя. Третий уровень повреждений считается самым сложным, так как связан с нарушениями бытовой и социальной активности.

Задачи восстановления неврологических больных

- Полностью восстановить нарушенные функции организма, вернуть человека к привычной жизни, в том числе профессиональной, если это возможно.

- Помочь пациенту адаптироваться к своему физическому состоянию, реализовать свой потенциал, приспособиться к жизни в обществе, научиться самостоятельно обслуживать себя, если полное восстановление невозможно.

- Подобрать физические нагрузки, которые будут положительно влиять на здоровье пациента и поддерживать его в норме.

- Предотвратить осложнения и рецидивы (например, повторный инсульт), сделать восстановительный период максимально коротким и комфортным.

- Уменьшить болезненные ощущения и симптомы заболевания.

Направление реабилитации в «Благополучии»

Специалисты отделения реабилитации имеют большой опыт работы. К каждому пациенту мы подходим индивидуально: изучаем не только его диагноз, историю, степень и темп прогрессирования болезни — нам важен его образ жизни, привычки, уровень физической активности, психологические особенности, питание, возраст и другие параметры.

Исходя из этого мы составляем восстановительную программу, позволяющую вернуть пациентам прежнее качество жизни, если это реально, или приспособиться к новым условиям, предотвратить рецидивы, осложнения и нарушения в будущем.

Все процессы реабилитации находятся под контролем бригады врачей: они отслеживают динамику, вносят коррективы в зависимости от получаемых результатов.

Мы придерживаемся мультидисциплинарного подхода: все процессы в организме взаимосвязаны, и полноценная реабилитация невозможна без понимания особенностей его строения, причин заболеваний и реакции организма на те или иные изменения.

Именно поэтому мы оцениваем активность нервной и сердечно-сосудистой систем организма, тяжесть нарушений их работы и только затем подбираем методики лечения, наиболее эффективные в каждом конкретном случае.

Мы лечим не болезнь, а больного, делаем упор и на реабилитационные процедуры, и на снижение негативных последствий заболеваний, например, развитие пневмонии, появление пролежней и др.

Мы ежедневно отслеживаем процессы восстановления в динамике, можем спрогнозировать результаты назначаемых нашими специалистами процедур, контролируем состояние пациентов, соблюдение всех медицинских рекомендаций.

Многостороннюю поддержку обеспечивает многопрофильная бригада врачей: при работе мы не ограничиваемся только одним направлением, а подбираем комплекс процедур. С пациентами работают врачи узких специальностей: нейроуролог, иглорефлексотерапевт, хирург и др.

Профилактика и лечение заболеваний у пожилых людей в гериатрическом центре «Благополучие» Гериатрические центры заботятся о пожилых людях, оказывая им медицинскую и психологическую помощь. Целью пребывания в стационаре является нормализация обменных процессов, сохранение двигательной активности и положительного настроя. Профессиональная реабилитация после переломов. Быстрое восстановление после травм позвоночника и конечностей Восстановление после перелома занимает 3-6 месяцев в зависимости от тяжести и месторасположения. Ускорить этот процесс и предупредить атрофические изменения помогает лечебная гимнастика, массаж, физиопроцедуры. В реабилитационном центре «Благополучие» в Подмосковье созданы условия для быстрого восстановления после перелома ноги, руки, позвоночника.

Неврологическое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения

При внезапно развившихся симптомах поражения головного мозга очень важно в самые короткие сроки госпитализировать пациента и начать лечение, чтобы не дать болезни в полной мере проявить свои разрушительные свойства.

Ситуация может резко меняться, поэтому необходимо постоянное наблюдение за пациентом. Требуется тщательный уход, поскольку вслед за нарушением работы центральной нервной системы следует разлад функций всего организма.

Соблюдение этих правил не только спасает больному жизнь, но и дает надежду на хорошее восстановление, сохранение качество жизни после болезни.

В блоке интенсивной неврологии созданы все условия для того, чтобы больные немедленно после поступления в полном объеме получали адекватное интенсивное лечение, постоянное наблюдение и тщательный уход.

Показания для госпитализации

Острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты).

Процесс лечения

Больной поступает в Блок Интенсивной Неврологии, укомплектованный в соответствии с самыми современными требованиям, где немедленно начинается интенсивное лечение, постоянное наблюдение и уход.

Мощные диагностические возможности (КТ, МРТ, Позитронно-эмиссионная томография, ангиосцинтиграфия головного мозга, ангиография магистральных сосудов головного мозга) клиники позволяют в кратчайшие сроки установить точный диагноз. Хорошо подготовленные врачи и опытные медсестры обеспечивают качественное наблюдение и уход за больными.

После стабилизации состояния больные переводятся в Палату Интенсивной Неврологии, где наблюдение и уход продолжаются в прежнем объеме, начинается переход от интенсивной терапии к поддерживающей. Там же начинается процесс ранней реабилитации: лечебная физкультура, занятия с логопедом, психологическая адаптация, массаж, иглорефлексотерапия, физиотерапия, гипербарическая оксигенация и др.

Для долечивания после стабилизации состояния в отделении имеются отдельные палаты, есть возможность создания индивидуального поста для ухода за больным. Больные могут быть переведены в реабилитационное отделение, а также в санатории УД Президента РФ.

Оснащение

Отделение оснащено по последнему слову техники и соответствует самым современным требованиям.

Помимо высококачественной медицинской следящей аппаратурой фирмы «Siemens» и широкого спектра вспомогательного оборудования, отделение оборудовано системой кондиционирования и климат-контроля.

Отделение компьютеризировано, информация о пациенте, который еще находятся на дообследовании в лечебно-диагностическом корпусе, немедленно поступает к врачу.

В отделении созданы все лечебные и бытовые условия для максимально комфортного пребывания пациентов.

Персонал

Состоящие в штате врачи — неврологи имеют большой опыт работы, врачебные категории, прошли стажировку в нейрореанимационных отделениях, вооружены последними знаниями и владеют широким спектром лечебных манипуляций. В штате отделения состоит профессиональный нейрореаниматолог. Медсестры отделения специально подготовлены для ухода за неврологическими больными в тяжелом состоянии, имеют большой практический опыт.

Эффективность нейропротекции в комплексной реабилитации пациентов в раннем и отдаленном периодах острого нарушения мозгового кровообращения

Т.А.Скоромец, А.Г.Нарышкин, В.П.Штерн, О.Т.Макарова

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева», ГБУЗ СПб «Городская больница №23»

Реабилитация пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), является актуальной медико-социальной проблемой современной медицины.

Это связано с организацией сосудистых центров, куда госпитализируются пациенты с ОНМК, стандартизацией подходов к лечебной тактике в острейшем периоде заболевания, улучшением результатов лечения в плане выживания больных.

Одним из наиболее частых неврологических дефицитов, которые развиваются вследствие поражения головного мозга, являются двигательные нарушения в виде гемипарезов, которые встречаются как изолированно, так и в сочетании с чувствительными, когнитивными, речевыми нарушениями (1,7,10).

В реабилитационных стационарах в последние годы широко используются методы роботизированной механотерапии, которые позволяют проводить тренировки пациентов с двигательными расстройствами, восстанавливая мышечную силу, предупреждая развитие контрактур, восстанавливая стереотипы движения.

К наиболее сбалансированному и эргономичному аппарату роботизированной механотерапии с доказанной эффективностью относится система «Локомат» (9,12,13). Применение «Локомата» позволяет максимально объективизировать реабилитационный процесс, т.к. аппарат позволяет оценить мышечную силу в ногах (сгибатели и разгибатели) и спастику по модифицированной шкале Ashwort’а.

Таким образом, исключен субъективизм при оценке степени нарушения мышечной силы и спастики «ручным» методом. Спорным вопросом в процессе нейрореабилитации является применение фармацевтических препаратов в процессе реабилитационного лечения, особенно нейропротекторов.

Однако, многие авторы приводят положительный опыт использования медикаментозного лечения как в острейшем периоде ОНМК, так и в процессе проведения медицинской реабилитации (2,3,4,5,6).

Целью настоящего исследования являлась объективизация эффективности применения препарата «Кортексин» в комплексной реабилитации пациентов после ОНМК с развитием двигательных нарушений различной степени тяжести в раннем и позднем восстановительном периодах.

Материал и методы

Пациенты были разделены на четыре группы: две группы по 20 человек (40 пациентов) в раннем периоде ОНМК (после 21 дня от начала заболевания) и две группы по 25 человек (50 пациентов) в позднем периоде ОНМК (6 – 12 месяцев от начала заболевания).

Мужчины и женщины были представлены в одинаковых пропорциях.

Пациенты с сомнительным реабилитационным прогнозом (распространенное поражение полушария мозга, стволовая локализация инсульта, гемиплегия без признаков регресса, когнитивный дефицит (менее 23 баллов по MMSE), тотальная афазия, тяжелые сопутствующие заболевания, тромбофлебит нижних конечностей) в исследование не включались. В основной группе острого и позднего периодов дополнительно к базовой терапии назначался Кортексин в дозировке 20 мг в/м в течение 3-х недель (15 инъекций). В контрольной группе применялась только базовая терапия по клинико-экономическому стандарту с использованием роботизированных технологий реабилитации. До включения в исследование в обязательном порядке всем пациентам было проведено дуплексное сканирование вен нижних конечностей с целью исключения явлений тромбоза глубоких вен и тромбоэмболических осложнений при активных занятиях в процессе медицинской реабилитации.

Пациентам проводилось тестирование силы и мышечного тонуса до курса восстановительного лечения и через 4 недели с помощью тестовой программы на аппарате «Локомат». Данная тестовая программа позволяет оценить силу в сгибателях и разгибателях коленного и тазобедренного сустава, которая оценивается в ньютонах на метр (Nm).

У взрослого человека сила в сгибателях бедра составляет 40-90 Nm, разгибателях бедра – 45-95 Nm, сгибателях колена – 40-80 Nm, разгибателях колена – 40-85 Nm. При парезах сила уменьшается до нулевых значений (при плегии).

Мышечный тонус оценивался специальной программой, когда аппаратом производилось движение в виде пассивного сгибания и разгибания в коленном и тазобедренном суставе с определенной скоростью, которая составляла 30-60-120о/сек и оценивалась компьютерной программой в цифровом варианте в величине Nm/o.

Было отмечено увеличение мышечного тонуса при увеличении скорости сгибания-разгибания конечности даже у практически здорового человека. Нормальные величины мышечного тонуса составляют: в бедре 0,200-0,300 при 30о/с [Nm/o]; 0,300-0,400 при 60о/с [Nm/o]; 0,400-0,450 при 120о/с [Nm/o]. При цифрах свыше 1,100 оценка не проводилась, т.к.

аппарат переставал работать (автоматическая профилактика возможной травматизации пациента). По традиционной шкале это соответствовало 4 баллам по Ashwort’у.

С учетом большого разброса абсолютных величин как силы, так и мышечного тонуса, эффективность реабилитационного лечения пациентов оценивалась индивидуально сравнением динамики изменения силы, мышечного тонуса, скорости ходьбы и пройденного расстояния в начале лечения и через 4-5 недель (перед выпиской из стационара).

Статистический анализ проводился с использованием пакета» Statistica for Windows» (версия 7). Сравнение средних значений количественных показателей осуществлялось с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни, статистические различия считались значимыми при коэффициенте доверительной вероятности p