Болезни

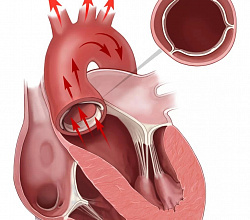

Заболевания сердечно-сосудистой системы считаются наиболее распространенными и опасными. Часто последствия от недугов необратимы, а ухудшения наступают резко и угрожают жизни человека. Именно к такой категории относится стеноз сердца — патология, при которой происходит уменьшение диаметра аорты — крупнейшей артерии в организме. Она отвечает за вывод крови из сердца, который значительно ухудшается при сужении просвета. Это нарушает ритмичность сердечных сокращений, повышает давление в области органа, ведет к нарушению газообмена и кислородному голоданию. Заболевание требует обязательно лечения.

Симптомы

На ранних стадиях формирования патология может не проявляться вовсе. При ее развитии больной начинает чувствовать постепенное ухудшение общего самочувствия, дискомфорт в области грудной клетки, слабость. Чем дальше прогрессирует стеноз, тем более ярко выражаются симптомы.

На серьезных этапах проблематичными становятся даже малейшие физические нагрузки, а любые волнения могут привести к приступу недостаточности левого желудочка. В большинстве случаев стеноз сердца развивается не как самостоятельная патология, а на фоне других нарушений системы.

Для него характерны такие симптомы:

- стенокардия — давящие или колющие боли в области грудной клетки, которые не всегда имеют четкую локализацию;

- одышка при нагрузках и даже в состоянии покоя;

- общее чувство слабости, тошнота, головокружение, дрожь в руках;

- повторяющиеся обмороки;

- сердечная астма, проявляющаяся в ночных приступах удушья и паники, посинении кожи, повышении давления.

Обычно стеноз сопровождается сердечной недостаточностью, которая наступает из-за сбоев сокращений отделов. При таком состоянии необходима медицинская помощь или прием лекарств, назначенных доктором.

Стеноз сердца бывает двух типов — врожденный и приобретенный. В первом случае он формируется еще на этапе эмбрионального развития и появляется к 25-30 годам. Во втором — активизируется как сопутствующее нарушение ближе к преклонному возрасту. Мужчины болеют значительно чаще. Причины, которые вызывают сердечный стеноз, можно свети к такому перечню патологий:

- атеросклероз;

- артрит;

- кальциноз клапанов сердца;

- ревматическое поражение сосудов;

- красная волчанка;

- эндокардит инфекционной природы;

- почечная недостаточность.

Как и большинство сердечных заболеваний, риск появления стеноза возрастает при наличии нарушения у других членов семьи. Кроме того, свою роль играют внешние факторы и нездоровый образ жизни — вредные привычки, недостаточная физическая активность, несбалансированное питание, плохая экологическая обстановка.

Чтобы замедлить прогрессирование болезни или даже победить ее, необходимо в обязательном порядке воспользоваться профессиональной помощью. Любой доктор подтвердит, что на ранних этапах справиться с недугом значительно легче. При первых проявления стеноза сердца необходимо обратиться к:

Так как заболевание в большинстве случаев носит сопровождающий характер, пациенты уже знают о том, что у них есть неполадки в работе сердца. Чтобы конкретизировать особенности данного случая, доктор начнет прием с беседы. Сужение клинической картины значительно ускорит процесс постановки диагноза и подбор лечения. Пациенту предстоит ответить на такие вопросы:

После этого будет проведен внешний осмотр. Затем доктор назначит необходимые исследования при помощи лабораторных анализов, ЭКГ, рентгенографии, эхокардиограммы.

Подбор терапевтических методов напрямую зависит от стадии заболевания и общего состояния пациента. Чем меньше прогрессировала болезнь, тем проще будет замедлить ее развитие. При этом без лечения пациента ожидает неизбежный летальный исход в течение нескольких лет. Выделяют три основных метода воздействия на проблему в зависимости от стадии патологии:

- Профилактическое лечение. Проводится при первых признаках заболевания и без ярко выраженных симптомов. Заключается в поддержании работоспособности сердца и общей оздоровительной терапии. Профилактические осмотры необходимо проводить каждые 6 месяцев.

- Медикаментозное лечение. Назначается при средней тяжести состояния или при противопоказаниях к хирургическому вмешательству. Пациенту рекомендуются препараты, стимулирующие работу сердца, разжижающие кровь, расширяющие сосуды, повышающие общий тонус.

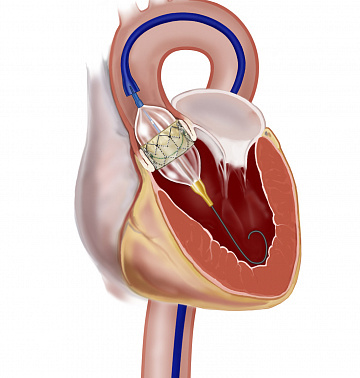

- Хирургическое лечение. Бывает трех типов: балонная вальвулопластика, удаление срощенных участков аорты и трансплантация клапана. Необходимый вид вмешательства подбирает врач, основываясь на возрасте пациента и тяжести состояния.

Оперативное лечение считается единственным эффективным методом воздействия на болезнь, особенно при тяжелых ее формах. При этом для проведения процедуры имеется значительное количество противопоказаний, а сам хирургически процесс крайне сложен в техническом плане. Однако результаты операционного лечения очень высоки и продлевают пациентам жизнь не на один десяток лет.

Сужение просвета аорты при стенозе сердца является необратимым процессом, и только хирургическое вмешательство может улучшить ситуацию. При этом попытки искусственно расширить пораженный болезнью клапан дают временный эффект и в большинстве случаев ведут к рецидиву патологии. Наиболее эффективным методом лечения является трансплантация. Она рекомендуется в таких случаях:

- острые приступы стенокардии;

- частые обмороки и одышки;

- показания к коронарному шунтированию;

- планирование дополнительных операций на сердце;

- дисфункция сократительной способности левого желудочка.

Выделяют несколько видов трансплантации, которые используются для лечения стеноза у пациентов разного возраста. Они имеют свои положительные и отрицательные стороны, что свидетельствует о невозможности определения оптимального приемлемого варианта для всех больных. Осуществляют такие виды протезирования:

- Аутотрансплантация. Вживление в клапан аорты собственных тканей пациента, чаще всего легочных. Это гарантирует высокий уровень приживаемости. Такой тип операции проводят преимущественно детям и подросткам.

- Трансплантат от мертвого донора. Берется ткань от человека с биологической совместимостью. Такой тип тоже отличается высоким показателем приживаемости, однако для него характерен быстрый износ клапана.

- Вживление животных тканей, чаще всего от быка или свиньи. Такой метод возможен в случаях, когда найти человеческого донора не удалось. Приживаемость несколько ниже, чем при предыдущем варианте.

- Искусственное протезирование. Характеризуется вживлением клапана из синтетического материала. Такой протез может служить десятки лет, однако требует постоянного приема препаратов, предотвращающих образование тромбов.

Трансплантационный тип операции обладает значительной технической сложностью и требует высокой квалификации хирурга. При процедуре происходит вскрытие грудной клетки и присоединение сердца к системе искусственного перекачивания крови. Однако при всех сложностях и высоком риске результаты лечения позволяют пациентам надолго забыть о проблеме.

Протезирование при заболевании

Сердечный стеноз без квалифицированного вмпешательства представляет крайне серьезную угрозу жизни человека. Стремительность развития болезни зависит от индивидуальных особенностей организма и наличия сопутствующих недугов. Начиная со средней тяжести, состояние ухудшается быстрыми темпами. При добавлении симптомов к сердечной недостаточности прогнозы таковы:

- при стенокардии смерть наступает через 5 лет;

- добавление обмороков уменьшает срок до 3 лет;

- при появлении недостаточности левого желудочка летальный исход возможен уже через 2 года.

От работы сердца зависит нормальное функционирование всего организма. Именно поэтому так важно следить, чтобы ее состояние было удовлетворительным. Своевременно обнаруженная и вылеченная болезнь позволит человеку прожить долгую и комфортную жизнь.

Боль в груди во время вдоха

Боль, появляющаяся в груди при любых дыхательных движениях, говорит о проблемах с легочн…

Курящих стали реже брать на работу

Курение вреди не только здоровью, но и карману. Многочисленные исследования показали, …

Сердечный кашель

Легочная система взаимосвязана с кровеносной. В частности, проблемы с сердцем могут вызв…

Инфаркт помолодел, но его можно предотвратить

В последние годы инфаркты значительно помолодели. Если раньше они грозили главным обра…

Статьи Лучшие врачи Москвы Вся диагностика Москвы Новости

Аортальный стеноз: причины, симптомы, диагностика, лечение, прогноз и профилактика

Аортальный стеноз является опасной патологией, которая постепенно приводит к расширению левого желудочка со всеми вытекающими из этого последствиями. У больных повышается риск внезапной смерти от остановки сердца. Полностью вылечить болезнь нельзя, но если вовремя прибегнуть к хирургическому вмешательству, то продолжительность жизни можно увеличить.

Понятие

Из левого желудочка через аорту происходит поступление крови во все органы и ткани. Этот процесс обеспечивается трехстворчатым клапаном. Он раскрывается и пропускает определенное количество крови, которую выталкивает желудочек во время сокращения.

При этом клапан закрывается. Именно этот участок сосуда чаще всего подвергается патологическим изменениям. Ткани могут покрываться рубцами, срастаются, откладываются соли, холестериновые бляшки, возникают врожденные отклонения.

Такие нарушения способствуют:

- Постепенному сужению просвета сосудов.

- Снижению эластичности и плотности стенок клапана.

- Нарушению процесса открытия и закрытия створок клапана.

- Повышению давления крови в желудочках. Из-за этого мышечный слой утолщается и увеличивается объем.

Эти процессы негативно отражаются на кровообращении и работе всех органов и систем.

Классификация

Существует несколько видов стеноза. Он бывает:

- надклапанным;

- под клапанным;

- клапанным.

Последний вариант встречается чаще всего. Все эти виды могут возникать во внутриутробном периоде или на протяжении жизни человека. Но развитие клапанного стеноза происходит только до появления на свет. Поэтому обычно, когда диагностируют стеноз аорты, имеют в виду именно последнюю его форму.

- Отклонение в редких случаях выступает в качестве самостоятельного заболевания, обычно, оно сочетается со стенозом митрального клапана и болезнями сердца и сосудов.

- В зависимости от нарушений кровообращения, выделяют несколько стадий болезни:

- Первую. Эта стадия полной компенсации. При этом сосуд сужен немного, нарушение можно выявить в процессе аускультации. За состоянием больных должен наблюдать кардиолог, к хирургическому вмешательству на этом этапе не прибегают.

- Вторую. Для этого состояния характерно скрытое течение недостаточности сердца. Больной быстро устает, особенно при физических нагрузках. Для выявления болезни выполняют электрокардиограмму и рентгенографию.

- Третью. При этом ощущаются проявления коронарной недостаточности. Больной страдает от приступов стенокардии, периодически теряет сознание. На этой стадии очень важно провести операцию.

- Четвертую. Происходит развитие сердечной астмы, что является ярким проявлением недостаточности сердца. Хирургическую коррекцию проводить уже нельзя. В некоторых случаях это еще возможно, но эффект будет незначительным.

- Пятую. Неуклонно сердце теряет свои функции. Проводить оперативное вмешательство нельзя, с помощью медикаментозных средств можно добиться лишь незначительного улучшения самочувствия. Терминальная стадия заканчивается гибелью больного.

Гемодинамические нарушения

Стеноз устья аорты приводит к грубым нарушениям тока крови внутри сердца и по всему организму. При этом затрудняется процесс опорожнения левого желудочка и повышается давление в нем.

Из-за повышения давления постепенно желудочек гипертрофируется. Благодаря компенсаторной гипертрофии нормальный сердечный выброс сохраняется на некоторое время, и декомпенсация сердечной недостаточности развивается медленнее.

Более быстро нарушается коронарная перфузия, в связи с повышением нижнего давления и сдавливанием увеличенной сердечной мышцей субэндокардиальных сосудов. Поэтому коронарная недостаточность начинает проявляться реже, чем другие нарушения.

Постепенно происходит повышение давления в полости левого предсердия и в малом круге кровотока, то есть, больной страдает от проявлений легочной гипертензии. Эта проблема способствует развитию гипертрофических изменений в правом желудочке, вызывая тотальную сердечную недостаточность.

Что провоцирует проблему

Стеноз аортального клапана возникает под влиянием:

- врожденных нарушений в формировании органа;

- появления отложений солей кальция на створках клапана;

- ревматоидного артрита;

- системной красной волчанки;

- воспалений внутренней оболочки сердца в результате проникновения вирусов и патогенных микроорганизмов;

- атеросклеротических изменений;

- тяжелой формы недостаточности почек.

Существуют определенные факторы, которые повышают риск развития подобных нарушений. Болезнь чаще развивается:

- в возрасте после шестидесяти лет;

- у представительниц женского пола;

- если уровень холестерина в крови повышен;

- у людей, которые курят.

Как проявляется

Патологический процесс может протекать на протяжении десятков лет, не вызывая ухудшение самочувствия больного. Вначале развития болезни, пока просвет незначительно сужен, больной ощущает слабость после чрезмерных физических нагрузок.

Клиническая картина нарастает постепенно. Сначала умеренные и повседневны нагрузки сопровождаются одышкой, снижается трудоспособность, беспокоит слабость и часто кружится голова. Если просвет сужен больше, чем наполовину, то наблюдается выраженная недостаточность сердца, для которой характерно появление одышки даже во время отдыха.

В общем, стеноз аорты – это заболевание, которое имеет специфические проявления:

- Сначала повышенные нагрузки сопровождаются одышкой, после чего этот симптом появляется и в спокойном состоянии.

- Больной страдает от слабости и быстро устает.

- Наблюдается побледнение кожного покрова.

- Кружится голова.

- При резкой смене положения тела возможна потеря сознания.

- Появляются болезненные ощущения в области грудной клетки слева.

- Нарушается ритм сокращений. Обычно это проявляется желудочковой экстрасистолией, при которой ощущаются перебои в работе органа с выпадением ударов.

- Отекают лодыжки.

Также читают: Кальциноз и кальциевый индекс коронарных артерий

Если начала кружиться голова и больной теряет сознание, то это говорит о значительном нарушении кровообращения. Это значительно ухудшает прогноз, сокращая продолжительность жизни до трех лет с момента появления данных симптомов.

После того как сосуд сужается больше, чем наполовину, патологический процесс начинает развиваться быстрее, состояние ухудшается и появляются:

- приступы стенокардии, при которых человек ощущает острые боли в грудной клетке и приступы удушья;

- инфаркт миокарда;

- сердечная астма, при которой синеет лицо, больной сильно кашляет, задыхается, страдает от тахикардии;

- отеки в легких, из-за чего человек ощущает нехватку воздуха, откашливает мокроту с примесями крови;

- хаотичные сокращения, нарушаются сократительные способности органа.

Стеноз устья аорты – это патология, которая даже при отсутствии каких-либо проявлений может привести к внезапной смерти больного.

Диагностика в клинике

Во время посещения врача проводят сбор анамнеза и анализируют жалобы пациента. Если подозревается аортальный стеноз, аускультация является одним из основных методов выявления отклонений.

Также проводят электрокардиограмму, УЗИ, коронарографию, зондируют полости сердца. На основании результатов подтверждают диагноз и подбирают вариант лечения.

Методы терапии

Полностью и навсегда избавиться от болезни нельзя, лечение помогает улучшить качество и продолжительность жизни.

Сначала используют медикаментозные средства. Это эффективно:

- при незначительном сужении;

- если отсутствуют симптомы нарушения кровообращения;

- если аускультация показывает шумы над аортой.

Препараты подбирают в индивидуальном порядке с учетом тяжести болезни и сопутствующих нарушений. Обычно пользуются:

- Сердечными глюкозидами. С их помощью можно добиться снижения частоты сокращений сердца, увеличения их силы.

- Бета-адреноблокаторами. Они нужны для нормализации ритма, уменьшения количества желудочковых экстрасистол.

- Диуретиками. Благодаря им уменьшается количество жидкости в организме, снижается давление, проходят отёки.

- Гипотензивными средствами. Они расширяют сосуды и стабилизируют давление.

- Метаболическими препаратами. Под их влиянием улучшаются обменные процессы в клетках.

Также больным назначают антибактериальные препараты при любых инвазивных процедурах, чтобы избежать проникновения инфекции в организм.

При аортальном стенозе клинические рекомендации включают своевременное проведение оперативного вмешательства. Если сосуд сужен меньше, чем на 75%, хирургические процедуры разрешены. Улучшения состояния больного добиваются:

- Баллонной дилатацией. Это малоинвазивное вмешательство, которое проводят под местной или общей анестезией. При этом на бедренной артерии делают надрез и вставляют в нее катетер с баллоном. Его подводят к поврежденному участку и раздувают, расширяя просвет.

- Пластикой аортального клапана. Процедура относится к полостным операциям. За состоянием больного наблюдают с помощью электрокардиограммы и рентгена. Сердце во время процедуры подключают к аппарату искусственного кровоснабжения. Такой вариант лечения заключается в рассечении стенки и наложении заплатки. Это помогает привести в норму давление в левом желудочке и улучшить поступление крови к органам и тканям.

- Протезированием клапана. Для выполнения операции применяют общий наркоз. Проводится рассечение аорты, полностью удаляют пораженный клапан и заменяют его протезом. Благодаря этому можно добиться устранения сужения и недостаточности сердца. Это стабилизирует процесс продвижения крови по сосудам и значительно улучшает прогноз.

- Протезированием Росса. Если болезнь развивается в молодом возрасте, до 25 лет, то выполняют протезирование клапана легочной артерии и ставят его на место аортального. Легочный клапан при этом заменяют протезом. Преимущество методики в низкой вероятности развития послеоперационных осложнений и длительном сроке годности имплантата. Такая терапия позволяет добиться стабилизации кровообращения.

После хирургических процедур больной должен до конца жизни находиться под наблюдением врачей, раз в полгода проходить обследование и постоянно употреблять антикоагулянты, если было выполнено протезирование.

Прогноз и профилактика

Стеноз аортального клапана имеет такие клинические рекомендации:

- Своевременно проводить терапию инфекционных заболеваний вроде тонзиллита, кариеса, пиелонефрита.

- Составить правильный рацион, чтобы снизить вероятность атеросклеротического поражения сосудов.

- Отказаться от спиртных напитков и употребления сигарет. Под влиянием никотина возникают различные нарушения в работе сердца.

Важную роль в состоянии организма больного играет оптимальный баланс электролитов. С продуктами питания должен поступать калий, натрий, кальций, поэтому врач должен составить подходящую диету.

Течение аортального стеноза длительное. Больной не ощущает никаких симптомов долгие годы. Последствия заболевания зависят от уменьшения просвета сосуда. Если оно незначительное, то на качестве жизни это не отражается. В этой ситуации больной должен регулярно обследоваться и наблюдаться у кардиолога.

В результате медленного течения нарастание проявление сердечной недостаточности замечают не многие. Гибель 20% больных происходит внезапно при полном отсутствии сужения.

Состояние значительно ухудшается, если просвет перекрыт на половину. При этом больной страдает от приступов стенокардии, внезапной потери сознания. Наблюдается быстрое развитие недостаточности сердца, что значительно сокращает жизнь пациента.

Если патология врожденная, то 10% детей гибнут в течение первого года жизни. Благодаря своевременному хирургическому вмешательству некоторым больным удается прожить больше десяти лет. Поэтому важно обнаружить проблему на начальных стадиях развития.

Аортальный стеноз сердца: патофизиология, причины, признаки, симптомы

А

Аортальный стеноз сердца – это сужение устья аорты, которое нарушает нормальный отток крови из левого желудочка в аорту. В месте выхода аорты из левого желудочка есть аортальный клапан.

Соответственно аортальный стеноз различают:

Чаще встречается стеноз аортального клапана. При этом створки клапана срастаются между собой. Довольно редко наблюдается надклапанный стеноз аорты. Согласно статистике врожденный стеноз аортального клапана встречается в 10% случаев. Среди приобретенных пороков сердца преобладает аортальный стеноз (80%).

Среди симптоматических пациентов с медикаментозным лечением стеноза аорты средней и тяжелой степени смертность от появления симптомов составляет приблизительно 25% через 1 год и 50% через 2 года. Симптомы аортального стеноза обычно развиваются постепенно после бессимптомного латентного периода 10-20 лет.

Причины приобретенного аортального стеноза сердца разделяются на частые и редкие. К частым причинам относят кальциноз аортального клапана и ревматизм. К редким причинам относят различные воспалительные заболевания соединительной ткани.

Признаки и симптомы

Классическая триада симптомов у пациентов с аортальным стенозом выглядит следующим образом [ 1 ] :

-

Боль в груди: стенокардия у пациентов с аортальным стенозом обычно ускоряется при физической нагрузке и облегчается отдыхом

-

Сердечная недостаточность: Симптомы включают пароксизмальную ночную одышку, ортопноэ, одышку при физической нагрузке и одышку

-

Обморок: часто возникает при физической нагрузке, когда системная вазодилатация при наличии фиксированного объема прямого удара вызывает снижение артериального систолического артериального давления

Систолическая гипертония может сосуществовать с аортальным стенозом. Однако систолическое артериальное давление выше 200 мм рт. Ст. Встречается редко у пациентов с критическим аортальным стенозом.

При тяжелом стенозе аорты пульс на сонной артерии обычно имеет отсроченный и плато-пик, пониженную амплитуду и постепенный спад (pulsus parvus et tardus).

Другие симптомы аортального стеноза включают следующее:

-

Pulsus alternans: может возникать при наличии систолической дисфункции левого желудочка

-

Гипердинамия левого желудочка: необычная; предлагает сопутствующую аортальную регургитацию или митральную регургитацию

-

Уменьшенный или отсутствующий А2: наличие нормального или акцентированного А2 говорит о существовании тяжелого аортального стеноза

-

Парадоксальное расщепление S2: в результате позднего закрытия аортального клапана с задержкой А2

-

Подчеркнуто P2: при наличии вторичной легочной гипертонии

-

Щелчок выброса: часто встречается у детей и молодых людей с врожденным аортальным стенозом и подвижными створками клапана

-

Видный S4: в результате сильного сокращения предсердия в гипертрофированный левый желудочек

-

Систолический шум: классический crescendo-decrescendo систолический шум аортального стеноза начинается вскоре после первого тона сердца; интенсивность увеличивается в сторону средней систолы, а затем уменьшается, шум заканчивается сразу перед вторым тоном сердца

Патофизиология

Когда аортальный клапан становится стенотическим, возникает сопротивление систолическому выбросу и развивается градиент систолического давления между левым желудочком и аортой. Эта обструкция оттока приводит к увеличению систолического давления в левом желудочке (ЛЖ).

В качестве компенсаторного механизма для нормализации напряжения на стенке ЛЖ толщина стенки ЛЖ увеличивается при параллельной репликации саркомеров, вызывая концентрическую гипертрофию.

На этом этапе камера не расширена и желудочковая функция сохраняется, хотя диастолическая податливость снижается.

В конце концов, однако, конечное диастолическое давление ЛЖ (LVEDP) повышается, что вызывает соответствующее увеличение легочных капиллярных артериальных давлений и снижение сердечного выброса из-за диастолической дисфункции. Сократительная способность миокарда также может уменьшиться, что приводит к снижению сердечного выброса из-за систолической дисфункции. В конечном итоге сердечная недостаточность развивается.

У большинства пациентов с аортальным стенозом систолическая функция ЛЖ сохраняется, а сердечный выброс сохраняется в течение многих лет, несмотря на повышенное систолическое давление ЛЖ.

Хотя сердечный выброс является нормальным в состоянии покоя, он часто не увеличивается соответствующим образом во время упражнений, что может привести к появлению симптомов, вызванных физическими упражнениями.

Диастолическая дисфункция может возникать вследствие нарушения расслабления ЛЖ и / или снижения комплаентности левого желудочка, в результате увеличения постнагрузки, гипертрофии ЛЖ или ишемии миокарда. Гипертрофия ЛЖ часто регрессирует после облегчения обструкции клапанов. Однако у некоторых людей развивается обширный фиброз миокарда, который может не разрешиться, несмотря на регресс гипертрофии.

У пациентов с тяжелым аортальным стенозом сокращение предсердий играет особенно важную роль в диастолическом наполнении ЛЖ. Таким образом, развитие мерцательной аритмии при стенозе аорты часто приводит к сердечной недостаточности из-за неспособности поддерживать сердечный выброс.

Увеличение массы ЛЖ, повышение систолического давления ЛЖ и продление фазы систолического выброса – все это повышает потребность миокарда в кислороде, особенно в субэндокардиальной области. Хотя коронарный кровоток может быть нормальным при коррекции на массу ЛЖ, резерв коронарного кровотока часто уменьшается.

Таким образом, перфузия миокарда нарушается относительным снижением плотности капилляров миокарда и снижением градиента диастолической трансмиокардиальной (коронарной) перфузии вследствие повышения диастолического давления ЛЖ. Следовательно, субэндокард подвержен недостаточной перфузии, что приводит к ишемии миокарда.

Стенокардия возникает из-за сопутствующего повышенного потребления кислорода гипертрофированным миокардом и уменьшенной доставки кислорода, вторичной по отношению к уменьшенному резерву коронарного кровотока, пониженному диастолическому перфузионному давлению и относительной субэндокардиальной ишемии миокарда.

Может существовать причинно-следственная связь между генетическими вариантами, связанными с ХС-ЛПНП, и заболеванием аортального клапана.

В исследовании, основанном на сообществе, в котором приняли участие 6942 человека с данными по кальцию аортального клапана и более 28 000 пациентов со стенозом аорты (наблюдение> 16 лет), Смит и др.

Обнаружили, что генетическая предрасположенность к повышению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности ( ЛПНП-Х) (как указано генетическими показателями риска [GRSs]) – но не повышенный уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-Х) или триглицеридов GRSs – были связаны с наличием кальция в аортальном клапане и частотой стеноза аорты. Может ли раннее вмешательство, направленное на снижение уровня ЛПНП, помочь предотвратить заболевание аортального клапана, неизвестно.

Стеноз аортального клапана делят на следующие степени тяжести:

- умеренный стеноз – снижение степени раскрытия створок аортального клапана, левый желудочек имеет толщину стенки 1,2 см.

- выраженный стеноз – появляется типичная аускультативная картина, систолический шум проводится на сонные артерии, степень раскрытия створок аортального клапана снижается, толщина стенки левого желудочка около 1,5 см.

- резкий стеноз – выражена клиническая картина, нарастает утолщение стенки левого желудочка и имеет более 1,5 см.

Спаяние и кальцинирование створок аортального клапана при заболевании аортальным стенозом

Симптомы стеноза аортального клапана проявляются не сразу. Левый желудочек может компенсировать длительное время недостаточность аортального клапана. Но со временем происходит декомпенсация и появляются жалобы у больных.

Основные симптомы аортального порока:

- Стенокардия – проявляется ангинозными болями в сердце.

- Синкопальные состояния – артериальная гипотония и приводит к обморочным состояниям и проявляется приступами головной боли, головокружением и обмороками при физической нагрузке.

- Сердечная недостаточность – проявляется одышкой и утомляемостью при выполнении физической нагрузки, при выраженном аортальном пороке эти симптомы наблюдаются и в покое.

Диагноз ставят на основании:

- Аускультативных данных — замедления и уменьшения пульса на сонных артериях, систолического шума изгнания, разлитого верхушечного толчка. Возможно парадоксальное расщепление 11 тона.

- Инструментальных исследований.

Инструментальные исследования:

- электрокардиография –блокада левой ножки пучка Гиса, ЭКГ – признаки гипертрофии левого желудочка.

- рентген -исследование органов грудной клетки – видно закругление левой границы сердца, расширение аорты.

- Эхо КГ– оценивается тяжесть аортального стеноза: толщина стенок сердца, функции и размеры левого желудочка.

- нагрузочные тесты – проводят если отсутствуют симптомы заболевания. С их помощью выявляют пациентов с низкой переносимостью нагрузок, симптомы, проявляющиеся только при нагрузке.

- коронарография – выполняется больным с аортальным стенозом с сопутствующим диагнозом ИБС перед оперативным лечением.

Причины

Врожденный клапанный аортальный стеноз

Врожденно односторонние, двустворчатые, трехстворчатые или даже четырехугольные клапаны могут вызывать стеноз аорты.

У новорожденных и детей младше 1 года одностворчатый клапан может вызывать тяжелую обструкцию и является наиболее распространенной аномалией у детей с фатальным клапанным стенозом аорты.

У пациентов моложе 15 лет односторонние клапаны наиболее часты в случаях симптоматического аортального стеноза.

У взрослых, у которых развиваются симптомы врожденного аортального стеноза, обычно проблема заключается в двустворчатом клапане. Двустворчатые клапаны не вызывают значительного сужения отверстия аорты в детском возрасте.

Измененная архитектура двустворчатого аортального клапана вызывает турбулентный поток с непрерывной травмой к листочкам, что в конечном итоге приводит к фиброзу, повышенной жесткости и кальцификации листочков и сужению отверстия аорты в зрелом возрасте.

Когортное исследование, проведенное среди 642 взрослых амбулаторных пациентов с двустворчатыми аортальными клапанами, показало, что в течение средней продолжительности наблюдения 9 лет показатели выживаемости были не ниже, чем в общей популяции. Тем не менее, молодые люди с двустворчатым аортальным клапаном имели высокую вероятность того, что в конечном итоге потребуется вмешательство аортального клапана.

Врожденно деформированные трехстворчатые аортальные клапаны с острыми шипами неравномерного размера и спаечным слиянием («функционально двустворчатые» клапаны) также могут вызывать турбулентное течение, приводящее к фиброзу и, в конечном итоге, к кальцификации и стенозу. Клинические проявления врожденного аортального стеноза у взрослых обычно появляются после четвертого десятилетия жизни.

Основными причинами приобретенного аортального стеноза являются дегенеративная кальцификация и, реже, ревматическая болезнь сердца.

Дегенеративный кальцинозный аортальный стеноз (также называемый старческим кальцинозным аортальным стенозом) включает в себя прогрессивную кальцификацию тел створки, что приводит к ограничению нормального раскрытия створки во время систолы.

Это является следствием давней гемодинамической нагрузки на клапан и в настоящее время является наиболее частой причиной аортального стеноза, требующего замены аортального клапана.

Кальцификация может также включать митральное кольцо или проходить в проводящую систему, что приводит к дефектам атриовентрикулярной или внутрижелудочковой проводимости.

Факторы риска дегенеративного кальцинозного аортального стеноза включают пожилой возраст, гипертонию, гиперхолестеринемию, сахарный диабет и курение.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что развитие и прогрессирование заболевания обусловлены активным процессом заболевания на клеточном и молекулярном уровне, который демонстрирует много сходства с атеросклерозом, начиная от эндотелиальной дисфункции и заканчивая, в конечном счете, кальцификацией.

При ревматическом аортальном стенозе лежащий в основе процесс включает прогрессирующий фиброз створок клапана с различной степенью спаечного слияния, часто с втягиванием краев створки и, в некоторых случаях, кальцификацией. Как следствие, ревматический клапан часто бывает срыгивающим и стенотическим. Сосуществующее заболевание митрального клапана является распространенным явлением.

Другие, нечастые причины аортального стеноза включают обструктивные вегетации, гомозиготную гиперхолестеринемию II типа, болезнь Педжета, болезнь Фабри, хроноз и облучение.

Стоит отметить, что, хотя часто проводится дифференциация между стенками трехстворчатого и двустворчатого аортального клапана, часто трудно определить количество створок аортального клапана. Исследование, сравнивающее оперативно вырезанную оценку структуры аортального клапана кардиохирургами и патологами, обнаружило, что определение структуры клапана часто было несоответствующим.

Лечение аортального стеноза

- Медикаментозное лечение назначают неоперабельным больным для лечения сопутствующих заболеваний:

- пролонгированные препараты нитратов (нитронг, сустак) при выраженной боли в сердце.

- β – адреноблокаторы (обзидан, анаприлин) в средне терапевтических дозах, назначают под контролем артериального давления.

- сердечные гликозиды назначаются осторожно, применяют коргликон или строфантин. Назначаются внутрь для поддерживающей терапии таблетированные препараты (изоланид, целанид).

- амиодарон (кордарон) – назначается вместо β – адреноблокаторов.

- Хирургическое лечение выполняют при:

- появлении тяжелых клинических симптомов при тяжелом течении аортального стеноза (стенокардия, одышка, обморок).

- запланированном коронарном шунтировании.

- запланированном вмешательстве на аорте и других клапанах.

- сочетание систолической дисфункции левого желудочка с тяжелым аортальным стенозом.

- умеренном аортальном стенозе при запланированном коронарном шунтировании, вмешательстве на аорте и других клапанах сердца.

Имплантация искусственного аортального клапана как метод хирургического лечения при аортальном стенозе

Методами хирургического лечения являются:

- Имплантация искусственного клапана.

- Баллонная вальвулопластика.

Аортальный стеноз

Аортальный стеноз – сужение отверстия аорты в области клапана, затрудняющее отток крови из левого желудочка. Аортальный стеноз в стадии декомпенсации проявляется головокружением, обмороками, быстрой утомляемостью, одышкой, приступами стенокардии и удушья. В процессе диагностики аортального стеноза учитываются данные ЭКГ, эхокардиографии, рентгенографии, вентрикулографии, аортографии, катетеризации сердца. При аортальном стенозе прибегают к баллонной вальвулопластике, протезированию аортального клапана; возможности консервативного лечения при данном пороке весьма ограничены.

Аортальный стеноз или стеноз устья аорты характеризуется сужением выносящего тракта в области полулунного клапана аорты, в связи с чем затрудняется систолическое опорожнение левого желудочка и резко возрастает градиент давления между его камерой и аортой.

На долю аортального стеноза в структуре других пороков сердца приходится 20–25%. Стеноз устья аорты в 3–4 раза чаще выявляется у мужчин, чем у женщин.

Изолированный аортальный стеноз в кардиологии встречается редко – в 1,5-2% наблюдений; в большинстве случаев данный порок сочетается с другими клапанными дефектами — митральным стенозом, аортальной недостаточностью и др.

Аортальный стеноз

По происхождению различают врожденный (3-5,5%) и приобретенный стеноз устья аорты. С учетом локализации патологического сужения аортальный стеноз может быть подклапанным (25-30%), надклапанным (6-10%) и клапанным (около 60%).

Степень выраженности аортального стеноза определяется по градиенту систолического давления между аортой и левым желудочком, а также площади клапанного отверстия.

При незначительном аортальном стенозе I степени площадь отверстия составляет от 1,6 до 1,2 см² (при норме 2,5—3,5 см²); градиент систолического давления находится в пределах 10–35 мм рт. ст. Об умеренном аортальном стенозе II степени говорят при площади клапанного отверстия от 1,2 до 0,75 см² и градиенте давления 36–65 мм рт.

ст. Тяжелый аортальный стеноз III степени отмечается при сужении площади клапанного отверстия менее 0,74 см² и увеличении градиента давления свыше 65 мм рт. ст.

В зависимости от степени гемодинамических нарушений аортальный стеноз может протекать по компенсированному или декомпенсированному (критическому) клиническому варианту, в связи с чем выделяется 5 стадий.

I стадия (полная компенсация). Аортальный стеноз может быть выявлен только аускультативно, степень сужения устья аорты незначительна. Больным необходимо динамическое наблюдение кардиолога; хирургическое лечение не показано.

II стадия (скрытая сердечная недостаточность). Предъявляются жалобы на быструю утомляемость, одышку при умеренной физической нагрузке, головокружение. Признаки аортального стеноза определяются по данным ЭКГ и рентгенографии, градиент давления в диапазоне 36–65 мм рт. ст., что служит показанием к хирургической коррекции порока.

III стадия (относительная коронарная недостаточность). Типично усиление одышки, возникновение стенокардии, обмороков. Градиент систолического давления превышает 65 мм рт. ст. Хирургическое лечение аортального стеноза на данной стадии возможно и необходимо.

IV стадия (выраженная сердечная недостаточность). Беспокоит одышка в покое, ночные приступы сердечной астмы. Хирургическая коррекция порока в большинстве случаев уже исключена; у некоторых больных кардиохирургическое лечение потенциально возможно, но с меньшим эффектом.

V стадия (терминальная). Неуклонно прогрессирует сердечная недостаточность, выражены одышка и отечный синдром. Медикаментозное лечение позволяет добиться лишь кратковременного улучшения; хирургическая коррекция аортального стеноза противопоказана.

Приобретенный аортальный стеноз чаще всего обусловлен ревматическим поражением створок клапанов. При этом заслонки клапана деформируются, сращиваются между собой, становятся плотными и ригидными, приводя к сужению клапанного кольца.

Причинами приобретенного стеноза устья аорты также могут служить атеросклероз аорты, кальциноз (обызвествление) аортального клапана, инфекционный эндокардит, болезнь Педжета, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, терминальная почечная недостаточность.

Врожденный аортальный стеноз наблюдается при врожденном сужении устья аорты или аномалии развития — двустворчатом аортальном клапане. Врожденный порок аортального клапана обычно проявляется в возрасте до 30 лет; приобретенный – в более старшем возрасте (обычно после 60 лет). Ускоряют процесс формирования аортального стеноза курение, гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия.

При аортальном стенозе развиваются грубые нарушения внутрисердечной, а затем и общей гемодинамики. Это связано с затрудненным опорожнением полости левого желудочка, ввиду чего происходит значительное увеличение градиента систолического давления между левым желудочком и аортой, который может достигать от 20 до 100 и более мм рт. ст.

Функционирование левого желудочка в условиях повышенной нагрузки сопровождается его гипертрофией, степень которой, в свою очередь, зависит от выраженности сужения аортального отверстия и времени существования порока. Компенсаторная гипертрофия обеспечивает длительное сохранение нормального сердечного выброса, сдерживающего развитие сердечной декомпенсации.

Однако при аортальном стенозе достаточно рано наступает нарушение коронарной перфузии, связанное с повышением конечного диастолического давления в левом желудочке и сдавлением гипертрофированным миокардом субэндокардиальных сосудов. Именно поэтому у пациентов с аортальным стенозом признаки коронарной недостаточности появляются задолго до наступления сердечной декомпенсации.

По мере снижения сократительной способности гипертрофированного левого желудочка, уменьшается величина ударного объема и фракции выброса, что сопровождается миогенной левожелудочковой дилатацией, повышением конечного диастолического давления и развитием систолической дисфункции левого желудочка.

На этом фоне повышается давление в левом предсердии и малом круге кровообращения, т. е. развивается артериальная легочная гипертензия. При этом клиническая картина аортального стеноза может усугубляться относительной недостаточностью митрального клапана («митрализацией» аортального порока).

Высокое давление в системе легочной артерии закономерно приводит к компенсаторной гипертрофии правого желудочка, а затем и к тотальной сердечной недостаточности.

На стадии полной компенсации аортального стеноза больные длительное время не ощущают заметного дискомфорта. Первые проявления связаны с сужением устья аорты приблизительно до 50% ее просвета и характеризуются одышкой при физической нагрузке, быстрой утомляемостью, мышечной слабостью, ощущением сердцебиений.

На этапе коронарной недостаточности присоединяются головокружение, обмороки при быстрой смене положения тела, приступы стенокардии, пароксизмальная (ночная) одышка, в тяжелых случаях — приступы сердечной астмы и отек легких. Прогностически неблагоприятно сочетание стенокардии с синкопальными состояниями и особенно – присоединение сердечной астмы.

При развитии правожелудочковой недостаточности отмечаются отеки, ощущение тяжести в правом подреберье.

Внезапная сердечная смерть при аортальном стенозе наступает в 5–10% случаев, главным образом, у лиц пожилого возраста с выраженным сужением клапанного отверстия.

Осложнениями аортального стеноза могут являться инфекционный эндокардит, ишемические нарушения мозгового кровообращения, аритмии, АВ-блокады, инфаркт миокарда, желудочно-кишечные кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта.

Внешний вид больного с аортальным стенозом характеризуется бледностью кожных покровов («аортальной бледностью»), обусловленной склонностью к периферическим вазоконстрикторным реакциям; в поздних стадиях может отмечаться акроцианоз.

Периферические отеки выявляются при аортальном стенозе тяжелой степени. При перкуссии определяется расширение границ сердца влево и вниз; пальпаторно ощущается смещение верхушечного толчка, систолическое дрожание в яремной ямке.

Аускультативными признаками аортального стеноза служит грубый систолический шум над аортой и над митральным клапаном, приглушение I и II тонов на аорте. Указанные изменения также регистрируются при фонокардиографии. По данным ЭКГ определяются признаки гипертрофии левого желудочка, аритмии, иногда – блокады.

В период декомпенсации на рентгенограммах выявляется расширение тени левого желудочка в виде удлинения дуги левого контура сердца, характерная аортальная конфигурация сердца, постстенотическая дилатация аорты, признаки легочной гипертензии. На эхокардиографии определяется утолщение заслонок аортального клапана, ограничение амплитуды движения створок клапана в систолу, гипертрофия стенок левого желудочка.

С целью измерения градиента давления между левым желудочком и аортой выполняется зондирование полостей сердца, которое позволяет косвенно судить о степени аортального стеноза.

Вентрикулография необходима для выявления сопутствующей митральной недостаточности.

Аортография и коронарография применяются для дифференциальной диагностики аортального стеноза с аневризмой восходящего отдела аорты и ИБС.

Все пациенты, в т.ч. с бессимптомным, полностью компенсированным аортальным стенозом, должны находиться под тщательным наблюдением кардиолога. Им рекомендуются проведение ЭхоКГ каждые 6-12 месяцев.

Данному контингенту больных с целью профилактики инфекционного эндокардита необходим превентивный прием антибиотиков перед стоматологическими (лечение кариеса, удаление зубов и т. д.) и другими инвазивными процедурами. Ведение беременности у женщин с аортальным стенозом требует тщательного контроля показателей гемодинамики.

Показанием к прерыванию беременности служит тяжелая степень аортального стеноза или нарастание признаков сердечной недостаточности.

Медикаментозная терапия при аортальном стенозе направлена на устранение аритмий, профилактику ИБС, нормализацию АД, замедление прогрессирования сердечной недостаточности.

Радикальная хирургическая коррекция аортального стеноза показана при первых клинических проявлениях порока – появлении одышки, ангинозных болей, синкопальных состояний. С этой целью может применяться баллонная вальвулопластика — эндоваскулярная балонная дилатация аортального стеноза.

Однако зачастую данная процедура бывает малоэффективна и сопровождается последующим рецидивом стеноза. При негрубых изменениях створок аортального клапана (чаще у детей с врожденным пороком) используется открытая хирургическая пластика аортального клапана (вальвулопластика).

В детской кардиохирургии нередко выполняется операция Росса, предполагающая пересадку клапана легочной артерии в аортальную позицию.

При соответствующих показаниях прибегают к проведению пластики надклапанного или подклапанного аортального стеноза.

Основным методом лечения аортального стеноза на сегодняшний день остается протезирование аортального клапана, при котором пораженный клапан полностью удаляется и заменяется на механический аналог или ксеногенный биопротез.

Пациентам с искусственным клапаном требуется пожизненный прием антикоагулянтов. В последние годы практикуется перкутанная замена аортального клапана.

Аортальный стеноз может протекать бессимптомно в течение многих лет. Появление клинических симптомов существенно увеличивает риск осложнений и летальности.

Основными, прогностически значимыми симптомами служат стенокардия, обмороки, левожелудочковая недостаточность – в этом случае средняя продолжительность жизни не превышает 2-5 лет. При своевременном оперативном лечении аортального стеноза 5-летняя выживаемость составляет около 85%, 10-летняя — порядка 70%.

Меры профилактики аортального стеноза сводятся к предупреждению ревматизма, атеросклероза, инфекционного эндокардита и др. способствующих факторов. Больные с аортальным стенозом подлежат диспансеризации и наблюдению кардиолога и ревматолога.

Боль в груди во время вдоха

Боль в груди во время вдоха  Курящих стали реже брать на работу

Курящих стали реже брать на работу  Сердечный кашель

Сердечный кашель  Инфаркт помолодел, но его можно предотвратить

Инфаркт помолодел, но его можно предотвратить  Статьи Лучшие врачи Москвы Вся диагностика Москвы Новости

Статьи Лучшие врачи Москвы Вся диагностика Москвы Новости