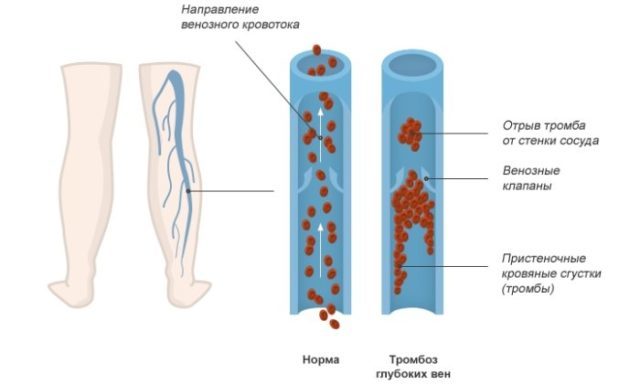

Тромбоз вен – патологическое состояние, характеризующееся частичной или полной закупоркой просвета сосуда образовавшимися кровяными сгустками. Тромбы могут располагаться в любой части тела, однако чаще всего диагностируют тромбоз вен нижних конечностей, сердца и брюшной полости.

Перекрытие кровотока приводит к застойным процессам внутри вены, нарушается полноценное кровообращение, питание органа или части тела. В результате развиваются опасные для здоровья и жизни осложнения болезни.

Тромбоз нижних конечностей или рук вызывает отмирание мягких тканей (гангрену), поражение сосудов головы (инсульт), сердечных артерий (инфаркт) и т. д. Наиболее опасен для жизни мезентериальный тромбоз (окклюзия брыжеечных артерий), который часто становится причиной развития перитонита.

Не менее угрожающим для жизни человека осложнением является тромбоэмболия легочных артерий. Развивается оно на фоне отрыва тромба от постоянного месторасположения и попадания в вены легкого. В таком случае спасти человека очень сложно, нередко наступает внезапная смерть.

Тромбоз глубоких вен МКБ 10

В большинстве случаев окклюзия вен протекает бессимптомно или проявляется незначительно. Такое течение заболевания усложняет своевременную диагностику и раннее лечение, увеличивая риск развития смертельно опасных последствий. Вот почему специалисты настаивают на регулярном осмотре у врача, а при наличии характерных симптомов болезни – немедленной диагностики и лечении.

Причины развития недуга

Острый тромбоз развивается на фоне уже имеющихся патологий. Поражает преимущественно женщин среднего и пожилого возраста, страдающих различными сосудистыми заболеваниями (варикозным расширением вен, атеросклерозом).

К группе риска также относятся мужчины и женщины с лишним весом, болеющие сахарным диабетом, пережившие операции на венах, имеющие в анамнезе переломы с повреждением сосудов, а также с нарушениями свертываемости крови. Атеросклероз – главный источник острых тромбозов.

Холестериновые бляшки, покрывающие внутреннюю поверхность сосудов, нарушают кровоток, провоцируют застойные процессы, способствуют формированию кровяных сгустков. Согласно исследованиям, больше половины людей, страдающих этим заболеванием, имеют засоренные сосуды.

Причины развития тромбоза вен

Среди других факторов, влияющих на развитие болезни, выделяют:

- стабильно повышенное артериальное давление (гипертония);

- инфекционные болезни (брюшной тиф, сепсис, пневмония, гнойные абсцессы);

- механическое перекрытие протока сосудов опухолями различной этиологии;

- онкология;

- врожденные аномалии кровеносных сосудов;

- сбои гормонального фона;

- перенесенные параличи ног (характерно для илеофеморального тромбоза нижних конечностей);

- никотинокурение, пристрастие к спиртным напиткам, наркотикам;

- частые авиаперелёты, длительность которых превышает 4–5 часов;

- недостаточное употребление жидкости, бесконтрольный прием мочегонных препаратов.

Формирование кровяных сгустков также характерно для людей, вынужденных соблюдать постельный режим, длительное время находиться сидя или стоя в одном положении.

Из-за замедленного кровообращения появляются кровяные комки, со временем перекрывающие просвет вен. Любые медикаментозные препараты, повышающие вязкость крови, следует принимать строго под наблюдением врача.

Повышение свертываемости крови чревато формированием тромбов.

На начальных этапах развития болезнь сосудов и глубоких вен нижних конечностей может проходить без проявления каких-либо симптомов

Разновидности тромбозов согласно Международной классификации

МКБ 10 (Международная классификация болезней десятого пересмотра) – официальный документ, являющийся статистической и классификационной основой в сфере охраны здоровья.

МКБ применяется для систематизирования, а также изучения сведений по уровню заболеваемости и смертности людей со всего мира. Это нормативный документ, позволяющий преобразовывать словесные названия заболеваний в специальные коды.

Такие кодовые шифры способствуют удобному и систематизированному хранению, изучению и регистрации полученных данных.

МКБ подвергается регулярному пересмотру, который каждые 10 лет проводит ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения). Каждая болезнь имеет специальный трехзначный код, включающий сведения о смертности, получаемые от разных стран мира. Документ включает такие группы болезней:

- эпидемические;

- общего характера;

- местные;

- связанные с развитием;

- травмы.

Тромбофлебит имеет несколько форм: острый и хронический

МКБ десятого пересмотра состоит из трех частей (книг), среди которых лишь первая несет подробную классификацию и сведения о заболеваниях. Классифицирование разделено на классы, рубрики, подрубрики, обеспечивающие удобство пользованиям документом.

Перечень тромбозов, описанных в Международной классификации, находится в классе IX «Заболевания системы кровообращения», имеет подкласс «Заболевания артерий, артериол и капилляров». Узнать конкретнее о видах окклюзий можно в разделе «Эмболия и тромбоз вен».

По МКБ-10 различают такие виды эмболий:

- брюшной аорты (код МКБ 10 – 174.0);

- закупорка и стеноз позвоночной артерии (165.0);

- базилярной (165.1);

- сонной (165.2);

- прецеребральных артерий (165.3);

- коронарной артерии 121-125);

- легочной (126);

Причиной мезентериальных тромбообразований являются болезни сердца, например, инфаркт миокарда, кардиосклероз, нарушение ритма

- почечной (N 28.0);

- ретинальной (N 34/0);

- других и неуточнённых участков аорты (по МКБ 10 – 174.1);

- артерий рук (174.2);

- вен нижних конечностей (код по МКБ 10 – 174.3);

- периферических кровеносных сосудов (174.4);

- илеофеморальный тромбоз подвздошной артерии (174.5);

- флебит и тромбоз глубоких вен нижних конечностей (мкб 10 – 180.2).

Что касается тромбоза мезентериальных сосудов, то он относится к классу «Сосудистые заболевания кишечника». Подкласс по МКБ 10 – К 55.0 «Острые сосудистые болезни кишечника».

Диагностика и лечение недуга

Лечение заболевания обязательное, направленное на устранение образовавшегося кровяного сгустка, возобновление нормального кровотока, уменьшение симптоматики. Немаловажное значение имеет контроль и лечение сопутствующих патологий, провоцирующих прогрессирование окклюзии вен.

К ним относятся: атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, нарушение функции эндокринной системы, некоторые инфекционные болезни. Терапия заключается в приеме некоторых медикаментозных препаратов, прохождении курсов физиопроцедур, а в запущенных случаях – в оперативном вмешательстве.

При наличии угрозы отрыва тромба показано немедленное хирургическое лечение, главной задачей которого является удаление образовавшегося комка крови.

Проводят исследование глубоких вен с помощью ультразвука, чтобы определить характер образовавшегося кровяного сгустка

Самолечение в этом случае строго противопоказано. Прежде чем приступить к терапии недуга, необходимо посетить врача-флеболога (иногда требуется дополнительная консультация эндокринолога, инфекциониста, терапевта, кардиолога), который проведет комплексное обследование сосудов организма.

В обязательном порядке назначают клиническое исследование крови, мочи, анализ на скорость свертывания крови, биохимическое исследование. При подозрении на тромбоз проводят функциональные пробы, помогающие определить особенности работы клапанов. Пробы Броди–Троянова–Тренделенбурга и Гаккенбруха–Сикара – наиболее распространенные методы диагностики заболевания.

Большой информативностью обладают инструментальные способы исследования:

- Ультразвуковое допплеровское исследование – наиболее безопасный и абсолютно безболезненный метод диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей мкб 10 – 180.2 и других видов окклюзий. УЗИ помогает изучить состояние стенок сосудов, особенности движения крови, работу клапанов, а также присутствие кровяных комков.

- Ангиография – рентгенологический метод исследования с использованием контрастного вещества, которое вводят в просвет пораженной вены. После этого проводят серию рентгеновских снимков, позволяющих оценить состояние сосудов (внутреннюю поверхность, степень сужения, особенности кровотока). В отличие от допплеровского УЗИ, ангиография имеет ряд противопоказаний к проведению. Это выраженная сердечная и печеночная недостаточность, психические расстройства, наличие острых воспалительных или инфекционных заболеваний. Ангиографию нередко заменяют компьютерной томографией, позволяющей провести детальное исследование сосудов.

После подтверждения диагноза выписывают индивидуальное лечение с учетом состояния здоровья пациента, его возраста и пола, наличия дополнительных патологий, степени поражения сосудов.

Тромбоз мезентериальных сосудов, нижних и верхних конечностей, головного мозга, сердца и других видов окклюзий лечат за тремя направлениями:

- прием медикаментов (гепаринов, непрямых антикоагулянтов, тромболитиков, гемореологически активных лекарственных препаратов, противовоспалительных средств);

- прохождение физиопроцедур (амплипульс, магнитотерапия, электрофорез, баротерапия, озонотерапия, диадинамотерапия и т. д.);

- налаживание здорового образа жизни и питания.

При необходимости показано экстренное хирургическое лечение, цель которого – изъять кровяной комок из просвета вены и восстановить нормальное кровообращение в пораженном органе или конечности.

Чаще всего проводят тромбэктомию, операцию Троянова–Тренделленбурга, устанавливают кава-фильтр.

Успешность лечения зависит от степени поражения сосудов, состояния здоровья пациента, а также своевременности проведения терапевтических мероприятий.

Илеофеморальный тромбоз: код по МКБ-10, причины и симптомы заболевания нижних конечностей, в том числе у беременных, лечение

Тромбозом называют прижизненное формирование пристеночных кровяных сгустков (тромбов), которые нарушают нормальный ток крови по сосудистому руслу.

Может быть как артериальным, так и венозным. Одной из разновидностей венозного тромбоза является илеофеморальный тромбоз.

Что такое илеофеморальный тромбоз, код МКБ 10

Илеофеморальным или подвздошно-бедренным тромбозом называют поражение глубоких вен нижних конечностей, которое связано с нарушением кровотока тромботическими массами (сгустком крови). Развивается на уровне перехода бедренной вены в подвздошную.

Встречается часто: на долю илеофеморального тромбоза приходится порядка 25% всех тромботических поражений венозного русла. Наиболее подвержены лица старше 50 лет, женщины.

Согласно МКБ-10 указанная патология кодируется как I80 (флебит и тромбофлебит).

Специфические причины развития

Возникновение указанного патологического процесса может провоцироваться рядом факторов, которые запускают процесс образования внутрисосудистых тромбов. Предпосылки, которые являются основой формирования тромбов, объединены в триаду Вирхова. Она включает в себя:

- Замедление скорости кровотока (стаз). Наиболее часто наблюдается при длительной иммобилизации после оперативных вмешательств.

- Изменение реологических свойств (гиперкоагуляция). Может быть связана как с первичным нарушением в системе гемостаза (недостаток протеинов C, S, недостаточность антитромбина), так и вторичным, которая индуцируется хирургическими вмешательствами.

- Повреждение стенки вены (эндотелия). Возникает при оперативных вмешательствах (на органах брюшной полости, малого таза, при эндопротезировании суставов), катетеризации сосудов. При этом происходит оголение коллагена, который стимулирует тромбообразование.

Классификация поражения вен нижних конечностей

Выделяют несколько классификация флеботромбозов. По клиническому течению можно подразделить на:

- Острый. Длится от 7 до 30 суток. Характеризуется неплотной фиксацией тромба к стенке сосуда, имеются явления острой венозной недостаточности.

- Подострый. Длительность – 1 месяц – 1 год. Тромб плотно прикреплен к венозной стенке, происходит регресс венозной недостаточности.

- Хронический. Происходит стабилизация явлений венозной недостаточности в виде хронической венозной недостаточности (например, посттромбофлебитический синдром).

Также существует классификация, которая отражает разновидности тромбов по характеру их прикрепления к венозной стенке:

- Колеблющийся (флотирующий). Имеется одна точка фиксации к сосудистой стенке. Может быть сегментарным или распространённым с флотирующей головкой.

- Пристеночный. Тромботические массы плотно прикреплены к стенке вены. Наблюдается неполная окклюзия илеофеморального сегмента.

- Окклюзивный. Кровоток в венозном русле практически отсутствует. Является результатом прогрессированием уже имеющегося пристеночного тромба.

По происхождению указанный патологический процесс может являться:

- Первичным. Развивается на неизмененных венозных сосудах.

- Вторичным. Предшествовало хирургическое вмешательство, катетеризация сосудов, имеется приобретенная патология гемостаза.

По направлению тромботический процесс может быть нисходящим, восходящим, распространяющимся в обе стороны. По клинической картине илеофеморальный тромбоз подразделяется на бессимптомный и симптомный.

Клиническая картина

Патологический процесс первичного происхождения длительное время может протекать без какой-либо симптоматики. Данное состояние продолжается до тех пор, пока не произойдёт гемодинамически значимой окклюзии илеофеморального сегмента.

На раннем этапе развития патологии характерен подъем температуры тела, который не зависит от других причин, а также болезненность в верхних отделах бедра, области поясницы, нижних отделах живота.

Изначально боль малой интенсивности, по мере развития патологического процесса отмечают усиление болевого синдрома. Повышение температуры тела и болевой синдром связывают с повышением давления в венозной системе, а также начинающимися воспалительными явлениями.

При разгаре заболевания пациенты предъявляют жалобы на интенсивные боли, локализующиеся на внутренней поверхности бедра, в паховой области, в икроножных мышцах. Пораженная конечность отёчна, кожные покровы имеют синюшный окрас, тёплые и напряженные на ощупь.

Диагностика

Флеботромбоз илеофеморального сегмента выявляют на основании:

- Анамнеза: предъявляемых пациентом жалоб, истории развития заболевания, сопутствующих факторов риска.

- Биохимического анализа крови: определяют D-димеры, продукты деградации фибрина (увеличиваются при внутрисосудистом тромбообразовании), оценка свёртывающей системы крови производится посредством коагулограммы.

- Дуплексного УЗИ: даёт возможность оценить внутреннюю структуру пораженного сегмента, оценить кровоток, дать оценку тромбам. Диагноз является подтвержденным при наличии эхопозитивных масс, увеличении диаметра венозного сосуда, отсутствии реакции на производимую датчиком компрессию.

- Рентгенконтрастной флебографии. Используется для выявления флотирующих тромбов при их недостаточной визуализации посредством УЗИ.

Лечение острого и хронического флеботромбоза

При выявлении илеофеморального тромбоза проводится тромболитическая терапия, если отсутствуют противопоказания.

- Осуществляют попытку направленного катетерного (регионарного) тромболизиса, который характеризуется меньшей дозировкой препарата, а также меньшей частотой осложнений.

- При успешной постановке катетера и проведении тромболитической терапии в последующем проводят коррекцию патологии подвздошной вены.

- При наличии противопоказаний к проведению тромболизиса прибегают к тромбэктомии (удалению тромба) с последующей антикоагулянтной терапией (применение препаратов, препятствующих избыточному свертыванию крови).

Медикаментозное

При проведении медикаментозного лечения прибегают к следующим препаратам:

- Алтеплаза (Актелизе), Ретеплаза, Тенектеплаза. Используются в качестве тромболитических препаратов.

- Антикоагулянты. К ним относят Гепарин, низкомолекулярные гепарины (Фраксипарин, Делтапарин), Варфарин, Дабигатран (Прадакса). Указанные средства предотвращают дальнейшее прогрессирование патологического процесса.

- Антиагреганты. К ним относят Курантил, Ацетилсалициловую кислоту, Пентоксифиллин. Способствуют улучшению реологических свойств крови.

Хирургическое

В качестве хирургического лечения применяют малоинвазивные методики. К ним можно отнести:

- постановку кава-фильтров;

- тромбэктомию;

- пликацию (редкое прошивание вены).

Тромбэктомия используется как профилактика развития посттромбофлебитического синдрома. Постановка кава-фильтров и пликация применяются при:

- неэффективности адекватной антикоагулянтной терапии;

- невозможности хирургического удаления флотирующего тромба;

- рецидивирующей тромбэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Коррекционное

Наиболее распространённым коррекционным лечением является компрессионная терапия. Она достигается посредством эластичного бинтования или специального компрессионного трикотажа.

При сочетании компрессии с постельным режимом и возвышенным положением конечности возможно снизить повышенное давление в венозной системе.

Заболевание у беременных

Причинными факторами развития илеофеморального флеботромбоза при беременности является та же триада Вирхова.

В период беременности организм женщины претерпевает ряд изменений. Это также касается и реологических свойств крови – отмечается гиперкоагуляция.

В связи с увеличением плода в размерах отмечается и повышение давления в венозной системе, что замедляет ток крови по сосудистому руслу.

Всё это может приводить к тромбообразованию с последующим возникновением грозного осложнения – ТЭЛА.

Обязательно проводится лечение. С этой целью назначаются низкомолекулярные гепарины (Эноксапарин – Клексан), а также Гепарин. Дозровка Гепарина постоянно контролируется и подвергается коррекции в зависимости от показателей коагулограммы. Антикоагулянтная терапия продолжается непосредственно до родоразрешения, а также в течение 6 недель после.

Прогнозы и осложнения

При несвоевременно начатом лечении возможно возникновение ТЭЛА. Другими осложнениями могут быть:

- прогрессирующая венозная недостаточность;

- посттромбофлебитическая болезнь;

- белая флегмазия (отёк и сдавление капилляров кожных покровов);

- синяя флегмазия.

У 25% пролеченных пациентов в течение 5 лет отмечается рецидив заболевания.

Профилактика

К первичной профилактике стоит отнести:

- своевременное выявление патологических состояний, связанных с коагуляционной системой;

- ранняя активизация после оперативных вмешательств;

- поддержание достаточного уровня физической активности;

- применение компрессионного трикотажа.

Вторичная профилактика направлена на регулярное проведение дуплексного УЗИ, контроль лабораторных показателей.

Илеофеморальный тромбоз – это опасная сосудистая патология, которая требует своевременной диагностики и лечения. При появлении описанных симптомов целесообразно обратиться к специалисту во избежание возможных осложнений.

Первичная тромбофилия код по МКБ 10

При тромбофилии наблюдается сгущение крови, что ведет к образованию тромба в сосудах. Причины болезни это генетические отклонения, состояне беременности, малоподвижность и т.д. Основа лечения это прием препаратов, улучшающих текучесть крови и нормализующих ее другие физические свойства.

Тромбофилия это болезнь, при которой нарушается гемостаз, что ведет к повышенному риску тромбов. Заболевание часто обостряется при беременности, также его причинами служат генетические факторы, проявляющиеся из-за плохой наследственности.

Гемостаз это система в организме человека, отвечающая за поддержание нужной текучести крови. Провоцирующие факторы, сгущающие кровь, это сильное эмоциональное или физическое перенапряжение, последствия полученных травм, хирургическое вмешательство, период вынашивания ребенка женщиной.

Почти все из указанных осложнений ведут к тяжелым последствиям и нередко заканчиваются смертью, поэтому пациентам, находящимся в зоне риска из-за генетических отклонений, а также беременным женщинам, следует внимательно относится к тромбофилии и ее первым проявлениям. При ранних симптомах следует обращаться в поликлинику для проведения анализа крови, и принятия необходимых мер лечения.

Заболеваемость тромбофилией достаточно высока, почти каждый четвертый взрослый человек страдает от ее проявлений разной степени. Современные люди нередко малоподвижны. Это, наряду с плохой генетикой, ведет к повышенному риску тромбозов.

Код по МКБ-10

Тромбофилия относится к “Другим нарушениям свертываемости крови” и по международной классификации болезней (МКБ-10) имеет класс D.68, унетри которого есть подоразделение D.68.0 – D.68.3.

Причины

Все совокупность причин, ведущих к тромбофилии, относят к первичным и вторичным. Первичная болезнь возникает из-за генетических особенностей родителей, которые передаются ребенку. Такой недуг называют наследственная тромбофилия, он появляется из-за поражения некоторых генов:

- Из-за недостатка протеина С, относимого к наследственному. Это естественный антикоагулянт, разжижающий кровь, и если его синтез в организме нарушен, то неминуемо появляются тромбозы.

- Генетическая недостаточность антитромбина, наряду с протеином С относимого к антикоагулянтам. Развитие дефицита данного фермента, иногда, наблюдается не с рождения, а приобретается позже.

- По причине роста проакцелерина – фактора свертывания.

- Комбинированная тромбофилия, когда выявляются множественные поражения разных генов, ответственных за регуляцию уровня кровяной жидкости и текучести.

Вторичной тромбофилией страдают пациенты, уже имеющие разные патологии, сказывающиеся на работе системы гемостаза, например, отклонения аутоиммунного характера, раковые опухоли, тромбоцитоз и т.д. В этом случае симптомы тромбозов появляются, если первичное заболевание своевременно не лечится на достаточном уровне.

Виды тромбофилии

Существуют несколько разновидностей заболевания. В зависимости от принадлежности к конкретной классификации, тромбофилия имеет некоторые особенности симптомов и подходов к лечению.

- Сосудистой называют тромбофилию, формирующуюся из-за первичных заболеваний, ведущих к поражению вен и капилляров, что встречается при атеросклерозе сосудов мозга или нижних конечностей и васкулите.

- Гематогенной именуют патологию, образующуюся из-за неправильного функционирования системы свертывания. Это самый опасная разновидность, так как физические свойства крови при ней значительное меняются – она становится вязкой и нетекучей. Без должного лечения по разжижению гематогенный тип ведет к быстрому появлению сгустком в венах и артериях, что является отправной точкой для ишемического инсульта и инфаркта.

- Гиподинамическая тромбофилия возникает из-за того, что сосуды разных размеров утрачивают способность к нормальному сокращению.

Симптомы

При тромбофилии наблюдается постепенное нарастание признаков, так как процесс тромбообразования идет не быстро и занимает некоторое время, даже при существовании серьезных причин. Ранняя стадия проявляется еле заметными симптомами, не вызывающими подозрений.

Конкретная симптоматика зависит от локализации тромбового отложения, степени перекрытия кровотока, наличия соматических болезней.

Если дело касается рук или ног, тромбофилия проявляется такими симптомами, как боли и отек в зоне образования тромба. При поражении нижних конечностей, позже часто проявляется такое осложнения как тромбоэмболия легочной артерии, способная привести к мгновенной смерти или сердечной недостаточности.

Если очаг недуга находится в легких, то обнаруживаются следующие симптомы:

- Грудную клетку как бы распирает;

- Болезненные ощущения внутри грудины;

- Одышка и сложности с дыханием при повседневных нагрузках и в состоянии покоя;

Если лечение не проводится и патологический процесс сохраняется, тромбофилия осложняется некрозом окружающих тканей, гангренозными явлениями при поражении на руках и ногах, геморрагической пурпурой.

В начале статьи мы указали, что наряду с генетическими и наследственными причинами, тромбофилию характеризует также появление у беременных женщин, особенно на поздних сроках вынашивания. Тромбоз при беременности вызывают следующие факторы:

- Излишняя нагрузка на женский организм по обеспечению, наряду с естественным, еще и плацентарного обращения крови, необходимого для развития плода;

- Так заложено природой, что в период беременности показатель свертываемости у женщины возрастает. Таким способом организм избегает риска возможной потери крови при кровотечении.

При обнаружении у беременной первых признаков и симптомов тромбофилии, женщине нужно встать на учет и получить необходимое лечение, иначе высока вероятность выкидыша или нарушений во внутриутробном развитии эмбриона.

Диагностика

Главный анализ на тромбофилию это забор крови и ее проверка на свертываемость. Для уточнения диагноза и местоположения очагов тромба проводят:

- Ультразвуковую проверку сосудов и артерий;

- Контрастную атериографию, позволяющую наглядно оценить насколько проходим сосуд;

- Венографию;

- Рентгенологическое обследование;

- Генетические анализы;

ПОДРОБНОСТИ: Уреаплазма у мужчин — причины, симптомы и лечение

Лечение

Терапией болезни занимается ряд специалистов – потребуется консультация флеболога, сосудистого хирурга, гематолога. Первоочередным при лечении является выяснение начальной причины тромбофилии – генетическими или приобретенными факторами, например, беременностью, она вызвана.

На первом этапе лечение заключается в применении терапевтических методик и консервативной терапии. Другими словами, тромбофилию лечат препаратами и различными методиками, приводящими кровь и ее физические свойства в норму. Достигается это:

- приемом медикаментозных средств, относимых к антикоагулянтам и дезагрегантам;

- лечебным кровопусканием, переливаниями плазмы крови;

Важный этап лечения это специальная диета, повышающая эффективность терапии в разы. Исключению из рациона подлежит все, что богато холестерином, насыщено животными жирами, приготовлено методом жарки, копчения. Предпочтение в диете отдается здоровой пище – овощам, фруктам, обезжиренным кисломолочным продуктам.

Если пациент страдает тромбофилией легкого течения, то значительный лечебный эффект достигается при внутривенном вводе специальной плазмы. При тяжелой форме не избежать ввода фибринолитических препаратов в область, где диагностирована закупорка.

Дополняют лечение мероприятия по нормализации кровообращения, заключающиеся:

- в пеших прогулках в экологически чистых местах;

- самостоятельном массаже пораженного тромбофилией участка;

- лечебная гимнастика;

- плавание;

Как и чем лечить болезнь решается индивидуально после проведения диагностических мероприятия и получения результатов анализов.

Профилактика

Профилактические меры против тромбофилии особенно важны всем, кто находится в группе риска. Это прежде всего женщины в период беременности и те, у кого кто-либо из родственников страдает от тромбозов и их последствий, а значит имеется генетическая предрасположенность и сильный наследственный фактор.

- Важно следить за ранней симптоматикой формирования тромба и не пропускать ее;

- Питаться здоровой пищей и избегать гиподинамии;

- Отказ от вредных привычек – курения и алкоголя;

- Надо нормировать физические нагрузки, не допуская их критических величин;

- Применение прописанных эластичных бинтов и особого белья;

- Периодическая проверка соответствия артериального давления норме;

- Людям с предрасположенностью, спортивную активность следует смещать в сторону двигательной, избегая силовых перегрузок.

- Беременным рекомендовано уже на раннем сроке сдать анализы на тромбофилию.

ПОДРОБНОСТИ: Что нужно есть чтобы снизить сахар

Состояние предрасположенности организма к развитию сосудистых тромбозов, которые способны рецидивировать и имеют различную локализацию, называется тромбофилией. Заболевание может быть как генетическим, так и приобретенным.

Причиной возникновения патологии чаще всего является повышенная свертываемость крови. Клинически болезнь может проявляться множеством тромбозов разной локализации. Тромбофилия достаточно распространена среди населения и встречается в разных формах.

- Заболевание требует лечения медикаментозным или хирургическим способами.

- Патология относится к заболеваниям системы крови, проявляется в склонности к образованию тромбов и нарушении гемостаза.

- Множественные рецидивирующие тромбозы при тромбофилии могут появиться в результате травм, хирургического вмешательства, физического перенапряжения или во время беременности.

Состояние опасно тем, что может повлечь за собой такие осложнения, как тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, инфаркт миокарда, тромбозы глубоких вен. Нередко запущенные формы приводят к летальному исходу.

Образование тромба приводит к нарушению нормального кровотока, что сопровождается развитием опасных состояний, которые трудно поддаются лечению. Чтобы вовремя предупредить проблему, нужно периодически сдавать анализ на свертываемость крови.

Илеофеморальный тромбоз нижних конечностей: острый, причины

Если просветы подвздошных и бедренных вен оказываются закупоренными кровяными сгустками, диагностируют илеофеморальный тромбоз.

Патология требует особого внимания, поскольку её развитие не исключает вероятность летального исхода. В первую очередь, нарушение возникает у людей из группы риска, которые должны регулярно обследоваться у флеболога.

При своевременном начале терапии можно рассчитывать на благоприятный прогноз.

Особенности илеофеморального тромбоза

Из всех заболеваний венозной системы илеофеморальный тромбоз входит в список наиболее тяжелых патологий. Нарушение характеризуется образованием в сосудистом просвете нижних конечностей тромботических масс, которые усугубляют передвижение крови и вызывают серьезные последствия.

Существует Международный классификатор болезней (МКБ-10), в котором каждому заболеванию присваивается определенный код. Илеофеморальный тромбоз можно отыскать по шифру, предназначенному для тромбофлебита или тромбоэмболии.

Другими словами, код по МКБ-10, по которому удается найти патологию, – I80 или I82.

Медицинские данные, касающиеся тромбообразования, показывают, что нарушение намного чаще появляется слева, нежели справа. Мало того, оно развивается в любом возрасте.

Причины

Возникновение илеофеморального тромбоза нижних конечностей связано с воздействием различных факторов. В частности, отклонение провоцируется:

- травмированием мягких тканей и венозных сосудов;

- бактериальной инфекцией;

- продолжительной иммобилизацией при тяжелом заболевании или в после операции;

- нарушением сворачиваемости крови (ДВС-синдром);

- использованием противозачаточных таблеток;

- онкологическими процессами, особенно в области малого таза;

- формированием подколенной кисты;

- забрюшинным фиброзом (болезнью Ормонда);

- поражением вен ятрогенного характера (по вине медперсонала).

Патологию диагностируют у женщин в положении и в послеродовой период. Также в группе риска находятся диабетики и люди с лишним весом.

Симптомы

Тромбоз, поражающих глубоко расположенные вены в ногах, имеет признаки и симптомы в зависимости от стадии развития. В течении болезни можно проследить две фазы:

- продромальную (начальную);

- острую.

При наличии первой стадии, именуемой также латентной, венозный тромбоз сопровождается:

- тупыми и ноющими болезненными ощущениями в пояснично-крестцовой зоне, внизу живота или в верхней трети бедра, причем симптом возникает неожиданно;

- субфебрильной температурой.

Нередко болевой синдром беспокоит только во время движений.

При остром илеофеморальном тромбозе клиническая картина становится более интенсивной. Наблюдаются изменения в виде:

- значительного роста температурных показателей;

- усиления резко появляющихся болей пульсирующего характера и их распространения на всю конечность;

- чувства тяжести и распирания в пораженной ноге;

- сильной отечности, которая может захватывать ягодицы;

- побледнения или синюшности кожных покровов (белая/синяя болевая флегмазия);

- похолодания и снижения чувствительности;

- просвечивания сосудистого рисунка в паховой зоне;

- болезненности задних мышц, которая ощущается при пальпации;

- увеличения лимфоузлов в районе паха;

- ограничения подвижности.

Локализация симптоматики зависит от того, какой присутствует флеботромбоз – правый или левый. Согласно медицинским данным, слева болезнь развивается в 3-4 раза чаще, чем справа.

Какой врач занимается лечением?

По поводу устранения признаков поражения глубоких вен необходимо обращаться к сосудистому хирургу (флебологу).

Диагностика

Для постановки диагноза изначально проводится визуальный осмотр больного. Важно определить, какие причины, к примеру, инфекция, вызвали болевой синдром и прочие проявления. Соответственно, специалистом изучается история болезни путем опроса пациента.

Место локализации нарушения выявляется при помощи инструментальных методов обследования:

- Ультразвукового дуплексного сканирования.

- Рентгеноконтрастной (ретроградной) илеокаваграфии.

- Радионуклидной флебографии.

Поскольку у илеофеморального тромбоза, который по МКБ-10 является подвидом флебитов и тромбофлебитов, имеются схожие с прочими заболеваниями признаки, проводится дифференциальная диагностика.

Необходимо исключить наличие:

- хронического лимфостаза;

- разрыва сухожилий;

- спастического паралича;

- запущенной формы целлюлита;

- рожистого воспаления;

- отечностей на фоне почечных или сердечных патологий;

- радикулопатии пояснично-крестцовой зоны.

Наиболее простой способ обнаружения закупорки тромбами глубоких вен заключается в использовании механического тонометра. Благодаря фиксации манжетки в области голени с ее последующим накачиванием до 150-180 мм рт. ст. можно подтвердить подозрения о поражении сосудов. Если пациент ощущает боль при значениях в 80-100 мм рт. ст., значит, ему требуется медицинская помощь.

Лечение

При острой форме заболевания больной помещается в стационар, причем в лечебное учреждение из дома его доставляют на носилках. Изначально показан постельный режим до того момента, пока не будут получены данные, свидетельствующие о стабилизации показателей крови.

Восстановление двигательной активности осуществляется постепенно с обязательным применением эластичного бинта. Важно избегать продолжительного нахождения в лежачем положении.

Для нормализации состояния пациента предусматривается назначение медикаментов и физиотерапевтических процедур, а также проведение хирургического вмешательства (в случае крайней необходимости).

Консервативная терапия

Если вовремя приступить к использованию лечебных препаратов, лечение может показать хорошие результаты. Прогнозы всегда зависят от степени запущенности патологии.

Устранение симптоматики становится возможно благодаря:

- обезболивающим;

- спазмолитикам;

- антикоагулянтам;

- средствам, улучшающим реологические свойства крови;

- антибиотикам;

- фибринолитической терапии.

Эффективность последней отмечается в первые 3 суток с момента формирования тромба, при этом учитываются все возможные риски.

Физиолечение

Оно применяется для устранения воспаления и болезненного дискомфорта, восстановления гемодинамики, снижения сворачиваемости крови, замедления процесса склерозирования сосудов.

Пациент направляется на прохождение ряда процедур:

- УВЧ-терапии;

- электрофореза;

- лазеротерапии;

- парафиновых или озокеритовых аппликаций;

- магнитотерапии;

- дарсонвализации.

Важно знать, что физиотерапия противопоказана при гнойных процессах, высокой температуре и ишемическом тромбофлебите.

Оперативное лечение

При определенных показаниях пациента готовят к хирургическому вмешательству. Речь идет о риске развития ТЭЛА и осложненном тромбозе. Также операция будет уместной, если:

- медикаментозная терапия оказалась неэффективной;

- тромботические массы в венозном просвете присутствуют дольше 8 дней;

- пациентом является пожилой человек.

Основные способы устранения патологии:

- Парциальная кава-пликация (установка кава-фильтров).

- Тромбэктомия.

Второй метод оперативного лечения подразумевает удаление кровяных сгустков радикальным способом и без иссечения сосуда.

Профилактика

Людям, входящим в группу риска, стоит быть более внимательными к состоянию вен нижних конечностей.

Чтобы не допустить появления заболевания, которое согласно с международной классификацией болезней имеет код I80/I82, следует заниматься профилактикой:

- вовремя проходить медосмотр у флеболога;

- правильно организовать питательный рацион;

- отказаться от вредных зависимостей;

- достаточно отдыхать;

- отдавать предпочтение умеренным физическим нагрузкам.

После перенесенной патологии важно придерживаться рекомендаций врача и не игнорировать малейшие негативные изменения в самочувствии.

Последствия

Среди осложнений тромбоза необходимо назвать развитие ТЭЛА, венозной гангрены и флегмазии. Каждое из последствий отличается высокими показателями летальных исходов.

Чем раньше удастся обнаружить илеофеморальный тромбоз, тем благоприятнее прогноз. Запущенная форма грозит серьезными осложнениями, которые значительно снижают шансы на выживание.

Код мкб 10 тромбофилия — медикаменты, побочные эффекты, проявления, список

Термин «тромбофилия» применяется для характеристики различных нарушений в системе свертывания крови, в результате чего могут образовываться тромбы. Тромбофилию нельзя считать отдельной нозологической единицей или заболеванием, проводить аналогию с «тромбозом», поскольку в данном случае отражается только возможность или предрасположенность.

Согласно МКБ-10 (Международной статистической классификации), патология включена в группу «Других нарушений свертываемости» с кодом D68 в общем классе заболеваний крови и иммунной системы.

Современные исследования механизма поддержки гемостаза (нормального состава крови) позволили выделить наследственные и приобретенные в течение жизни состояния, общим свойством которых является появление склонности к тромбозам и эмболиям.

Лечение тромбофилии определяется формой и тяжестью патологии.

При гипергомоцистеинемии снижение уровня гомоцистеина достигается:

- диетой, обогащенной фолатами;

- назначением комплекса фолиевой кислоты и витаминов В6 и В12.

Эти витамины ускоряют биохимические процессы утилизации излишков вещества. Дозировка и длительность курса лечения устанавливается врачом. После использования значительных доз обычно рекомендуется поддерживающая терапия.

Максимальная концентрация фолатов содержится в арахисе и печени

В питании пациентов следует рекомендовать:

- орехи арахис и грецкие;

- мясо (говядину, курятину, печень);

- бобовые культуры;

- капусту брокколи;

- ячневую крупу;

- шпинат.

При подтвержденном дефиците природных антикоагулянтов пациенту необходима заместительная терапия. В лечение включаются:

- концентраты протеина С;

- переливание свежезамороженной плазмы (в качестве источника натуральных антикоагулянтов);

- тромбоцитарная взвесь.

Если выявлена вторичная причина тромбофилии, необходима терапия основного заболевания.

Выявление тромбофилии в практике врача имеет принципиальное значение. Это не просто указание на большую вероятность тромбообразования у пациента, но и выбор терапии конкретного случая для предупреждения тяжелых осложнений.

Патологическое состояние, характеризующееся сниженным содержанием клеток крови и гемоглобина, называется анемией (народный вариант – малокровие). Уменьшенный показатель гемоглобина является основным необходимым признаком для постановки диагноза.

Снижение эритроцитов при анемии может не наблюдаться и к определяющему критерию не относиться. Важно знать, что анемия не самостоятельное заболевание, а лишь проявление (симптом) основной патологии.

При снижении уровня гемоглобина в крови должна проводиться тщательная диагностика, чтобы обнаружить причину симптома. Анемия развивается на фоне повышенной кровопотери, сниженного образования гемоглобина, усиленного разрушения клеток крови. По данным критериям ее подразделяют на следующие виды:

- Постгеморрагическая развивается вследствие острой или хронической кровопотери (ранения, травмы).

- Гемолитическая формируется на фоне повышенного внутри- и внесосудистого разрушения эритроцитов. Превалирующий симптом – желтуха.

- Железодефицитная наблюдается при сниженной концентрации железа в крови.

- B12-, фолиеводефицитная возникает при низком содержании данных микроэлементов. Нехватка витамина В12 характеризуется анемией и неврологической симптоматикой.

- Гипопластическая является самым тяжелым видом патологии, развивается вследствие нарушения кроветворения костным мозгом.

Гипопластической анемией является патологическое изменение картины крови вследствие подавления работы красного костного мозга. Проявляется это снижением выработки всех ростков крови (эритроцитарного, лейкоцитарного, тромбоцитарного) или только красного (уменьшение эритроцитов).

История первого описания и появления данного заболевания начинается с 1888 года. В это время П. Эрлих выявил у девушки болезнь, проявляющуюся острым развитием кровоточивости, лихорадки, глубокой анемии и лейкопении.

По результатам вскрытия и исследования костного мозга, признаков нарушения кроветворения выявлено не было. Анапластическая анемия как самостоятельное заболевание выделено Шоффаром в 1904 г.

Позднее появилась апластичная анемия по типу Эрлиха с симптомами сепсиса, некроза, геморрагии и аплазии (отсутствие всех ростков кроветворения в костном мозге), проявляющаяся у молодых людей (18–20 лет).

Основным контингентом, страдающим от данного заболевания, являются юные девушки и дети. В патогенезе развития выделяют несколько этапов. Сначала ткани, вследствие нехватки кислорода и питательных веществ, атрофируются и утрачивают свои функции.

Далее жировая и соединительная ткани замещают погибшие клетки, что приводит к распространению патологического процесса. Прогрессирование заболевания происходит очень быстро и в случае отсутствия терапии может привести к смерти.

Классификация

В зависимости от происхождения гипопластическая анемия бывает:

- врожденной. Симптомы заболевания проявляются в раннем детстве и быстро прогрессируют. Причинами развития могут явиться генетические мутации ДНК у плода; наследственная предрасположенность (есть данные о подобной аномалии у кого-либо из родственников); нарушенное внутриутробное развитие (патологические изменения в системе кроветворения плода под воздействием неблагоприятного фактора). Исследования показали, что мальчики страдают врожденным апластическим синдромом в два раза чаще девочек;

- приобретенной. Данный вид гипопластической анемии характерен для любой возрастной группе.

Все тромбофилии подразделяются по этиологическому принципу (происхождению) на врожденные и полученные в результате хронических заболеваний (приобретенные).

В ХХI веке сформировалась отдельная отрасль кардиологии — кардиогенетика, занимающаяся изучением влияния генетических отклонений — мутаций — на заболевания сердца и сосудов.

Отличия между тромбами в артериях и венах скрываются за их механизмом образования. Это приходится учитывать, поскольку перекрытие артерии более опасно для здоровья человека.

Артериальные тромбы формируются в артериях и внутри сердечных камер. В состав входят тромбоцитарные клетки, соединенные мостиками из фибрина. Поэтому они имеют белый цвет.

- заболевания сосудов (атеросклероз, артериит);

- врожденные пороки сердца и сосудистого русла;

- активация тромбоцитов;

- инфекционные заболевания;

- действие лекарственных средств.

Венозный тромбоз образуется из эритроцитов и фибрина. Тромб имеет красный цвет. Полностью закрывает просвет вены. Встречается в 2 раза чаще, чем артериальный. Механизм образования основан на:

- повышении свертываемости;

- снижении скорости кровотока (стазе).

Генетическая тромбофилия впервые обнаружена в середине ХХ века у пациентов с венозным тромбозом. Она заключается в недостаточности необходимых для естественного процесса антикоагуляции веществ из-за:

- блокирования их синтеза;

- связующего действия специфических белковых комплексов;

- повышенного разрушения с помощью протеолитических ферментных систем.

В результате перевес гемостаза происходит в сторону усиления свертываемости. К натуральным антикоагулянтам относятся:

- факторы свертываемости (IX, X, XI и XII);

- тромбин;

- протеин С — способен растворять Va и VIIIa факторы, образующие тромбин;

- протеин S — служит кофактором биохимических реакций протеина С, активирует его.

В зависимости от получения гена-мутанта от одного или обоих родителей формируется носительство, называемое гетерозиготным и гомозиготным:

- в первом случае риск развития тромбоэмболий среди родственников в течение жизни увеличивается в 3–8 раз;

- во втором — увеличивается до 50–100 раз и приходится на молодой возраст.

Изменения в факторе II (протромбине) выявлены у 1–4% европейских жителей, в других зонах мира практически не встречаются. Риск развития врожденной тромбофилии и последующего артериального тромбоза возрастает до 8 раз, угрожает молодым людям.

Начало ХХI века позволило выявить наследственное влияние сразу нескольких генетических факторов, которые воздействуют независимо или же усиливают друг друга.

Генетический полиморфизм характерен для факторов, находящихся в плазме крови:

- Нарушенного уровня фибриногена — доказано его неблагоприятное влияние на прогноз при ишемии миокарда, связь с развитием атеросклероза.

- Гена, подавляющего активацию плазминогена типа I — в результате полиморфизма не образуется активный плазмин или плазминоген не переходит в плазмин.

Доказана роль ингибитора активаторов плазминогена (Plasminogen Activator Inhibitor-1, PAI-1) в нарушении жирового обмена, развитии атеросклероза, ожирении, акушерской патологии. На него отрицательно действует курение, гипертензия.

- Дефицита фактора ХII — тоже отвечает за трансформацию плазминогена в плазмин.

- Нарушения формирования сгустка фибрина под влиянием фактора ХIII, высокая активность доказана у пациентов с инфарктом миокарда.

Полиморфизм ДНК относится к ведущим изменениям внутри тромбоцитов, он влияет на:

- склеивание клеток (агрегацию) — считается основным фактором риска в ишемии миокарда, как носительство в Европе поражает до 35% населения;

- содержание гликопротеина с измененными иммунными свойствами, влияющими на синтез коллагена стенки сосудов — обнаружено у 15% европейских жителей.

Врожденная тромбофилия чаще всего проявляется тромбозами глубоких магистральных вен на ногах (до 90% всех случаев), редко наблюдаются такие серьезные осложнения, как тромбоэмболия легочной артерии.

На тромботические проявления зон мозговых и мезентериальных вен приходится до 5%. Эти случаи более характерны при дефиците протеинов S и С. Характерно, что все изменения, включая осложнения, развиваются у больных в возрасте до 40 лет. Тромбоз в артериальной системе не типичен для наследственных форм.

Поиск по коду МКБ-10

Наследственные геморрагические диатезы — группа врождённых заболеваний, проявляющихся количественной либо качественной патологией сосудисто-тромбоцитарного или коагуляционного звеньев гемостаза, результатом которой бывает повышенная кровоточивость.

Термином «врождённая тромбофилия» обозначают предрасположенность к тромбозу вследствие генетических дефектов как противосвертывающей (антикоагулянтной и фибринолитической), так свертывающей системы крови.

СИНОНИМЫ

Наследственная (врождённая) коагулопатия (геморрагический диатез), наследственная (врождённая) тромбофилия.

O99.1 Другие болезни крови и кроветворных органов и отдель-ные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Геморрагические диатезы достаточно распространенны в популяции. Частота болезни фон Виллебранда в популяции составляет 1%, гемофилии A — 0,01%, гемофилии B — 0,001%.

Достаточно часто выявляют врождённые тромбоцитопатии и тромбоцитопении, доля которых среди всех наследственных геморрагических диатезов достигает 65%.

Частота коагулопатий, обусловленных наследственным дефицитом фибриногена, протромбина, факторов V, VII, X, XI и XIII, в популяции составляет 1–2 случая на 1 млн.

Мутацию гена протромбина обнаруживают примерно у 2–5% здорового населения. Распространенность этой патологии в Южной Европе составляет 3%, в Северной Европе — 1,7%.

Дисфибриногенемии — генетические нарушения строения молекулы фибриногена, наследуемые в основном аутосомно-доминантно. Патологические варианты фибриногена были названы в честь городов, в которых они были обнаружены (Европа, США).

Важное место среди причин генетической тромбофилии занимают генетические дефекты факторов антикоагулянтной и фибринолитической систем. Частота гетерозиготного носительства дефекта протеинов C и S в популяции варьирует от 28 до 63 случаев на 1 млн.

Наследственный дефицит антитромбина, который наследуется аутосомно-доминантно, отмечают с частотой 200–500 случаев на 1 млн населения. Наследственные дефекты фибринолиза выявляют у 2–3% молодых пациентов с необъяснимыми тромбозами глубоких вен.

- • Болезнь фон Виллебранда.

- • Наследственные тромбоцитопатии (тромбастения Глянцманна–Негели, синдром Бернара–Сулье, болезни пула накопления, синдром серых тромбоцитов и другие).

- • Гемофилия A (дефицит фактора VIII).

- • Гемофилия B (дефицит фактора IX) — болезнь Кристмаса.

- • Гемофилия C (дефицит фактора XI) — синдром Розенталя.

- • Парагемофилия (дефицит фактора V).

- • Дефицит фактора X (синдром Стюарта–Прауэр).

- • Недостаточность фактора VII (болезнь Александера).

- • Недостаточность фактора XIII (болезнь Лаки–Лорана).

- • Недостаточность высокомолекулярного кининогена.

- • Недостаточность прекалликреина (фактора Флетчеров).

- • Мутация фактора V (лейденовская мутация).

- • МутацияА в гене протромбина.

- • Полиморфизм 455- /A в гене фибриногена.

- • Наследственный дефицит протеина C.

- • Наследственный дефицит протеина S.

- • Наследственный дефицит антитромбина III.

- • Полиморфизм C677T в гене N(5,10)-метилентетрагидрофолат редуктазы.

- • Мутация гена цистатион(он) β-синтетазы.

- • Наследственный дефицит tPA.

- • Полиморфизм 4- /5- в гене PAI-1.

- скрыть всё | раскрыть всё

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.

- С изменениями и дополнениями, опубликованными ВОЗ в гг.