О том, что такое антиген и антитела, можно рассказать немало интересного. Они имеют непосредственное отношение к человеческому организму. В частности, к иммунной системе. Впрочем, обо всём, что касается данной темы, стоит рассказать более подробно.

Общие понятия

Антигеном является каждое вещество, рассматриваемое организмом в качестве потенциально опасного или чужеродного. Обычно это белки. Но нередко даже такие простые вещества, как металлы, становятся антигенами.

Они преобразуются в них, сочетаясь с белками организма. Но в любом случае, если вдруг иммунитет их распознаёт, начинается процесс выработки так называемых антител, которые являются особым классом гликопротеинов.

Это иммунный ответ антигену. И важнейший фактор так называемого гуморального иммунитета, который является защитой организма от инфекций.

Рассказывая о том, что такое антиген, нельзя не упомянуть, что для каждого такого вещества формируется отдельное, соответствующее ему антитело.

Как организм распознаёт, какое именно соединение должно образоваться для того или иного чужеродного гена? Здесь не обходится без связи с эпитопом. Это часть макромолекулы антигена.

И именно её распознаёт иммунная система перед тем, как плазматические клетки начнут синтезировать антитело.

О классификации

Рассказывая о том, что такое антиген, стоит отметить и классификацию. Эти вещества делятся на несколько групп. На шесть, если быть точнее. Они различаются по происхождению, природе, молекулярной структуре, степени иммуногенности и чужеродности, а также по направленности активации.

Для начала стоит сказать пару слов о первой группе. По происхождению виды антигенов делятся на те, которые возникают вне организма (экзогенные), и на те, что образуются внутри него (эндогенные). Но это ещё не всё. К этой группе также относятся аутоантигены.

Так называются вещества, образующиеся в организме в физиологических условиях. Их структура неизменна. Но ещё есть неоантигены. Они образуются в результате мутаций. Структура их молекул изменчива, и после деформации они обретают черты чужеродности.

Они представляют особый интерес.

Неоантигены

Почему их относят в отдельную группу? Потому что они индуцируются онкогенными вирусами. И их тоже разделяют на два вида.

К первому относятся опухолеспецифические антигены. Это уникальные для человеческого организма молекулы. На нормальных клетках они не присутствуют. Их возникновение провоцируют мутации. Они происходят в геноме опухолевых клеток и приводят к формированию клеточных белков, от которых берут начало особые вредоносные пептиды, изначально представленные в комплексе с молекулами класса HLA-1.

Ко второму классу принято относить опухолеассоциированные белки. Те, которые возникли на нормальных клетках ещё во время эмбрионального периода. Или в процессе жизни (что случается очень редко).

И если возникают условия для злокачественной трансформации, то эти клетки распространяются. Они ещё известны под таким названием, как раково-эмбриональный антиген (РЭА). И он присутствует в организме каждого человека. Но на очень низком уровне.

Раково-эмбриональный антиген может распространиться лишь в случае возникновения злокачественных опухолей.

Кстати, уровень РЭА является ещё и онкологическим маркером. По нему врачи способны определить, болен ли человек раком, на какой стадии находится заболевание, наблюдается ли рецидив.

Другие типы

Как уже было сказано ранее, существует классификация антигенов по природе. В данном случае выделяют протеиды (биополимеры) и небелковые вещества. К которым относятся нуклеиновые кислоты, липополисахариды, липиды и полисахариды.

По молекулярной структуре различают глобулярные и фибриллярные антигены. Определение каждого из этих типов складывается из самого названия. Глобулярные вещества имеют шаровидную форму.

Ярким «представителем» является кератин, обладающий очень высокой механической прочностью.

Именно он в немалом количестве содержится в ногтях и волосах человека, а также в птичьих перьях, клювах и рогах носорогов.

Фибриллярные антигены, в свою очередь, напоминают нить. К ним относится коллаген, являющийся основой соединительной ткани, обеспечивающей её эластичность и прочность.

Степень иммуногенности

Ещё один критерий, по которому различают антигены. К первому типу относятся вещества, являющиеся полноценными по степени иммуногенности. Их отличительной особенностью является большая молекулярная масса. Именно они вызывают в организме сенсибилизацию лимфоцитов или синтез специфических антител, о которых упоминалось ранее.

Также принято выделять неполноценные антигены. Их ещё называют гаптенами. Это сложные липиды и углеводы, которые не способствуют образованию антител. Но они вступают с ними в реакцию.

Правда, есть способ, прибегнув к которому, можно заставить иммунную систему воспринимать гаптен как полноценный антиген. Для этого нужно укрепить его при помощи белковой молекулы. Именно она определит иммуногенность гаптена.

Полученное таким образом вещество принято называть конъюгатом. Для чего оно необходимо? Его ценность весома, ведь именно используемые для иммунизации конъюгаты дают доступ к гормонам, низкоиммуногенным соединениям и лекарственным препаратам.

Благодаря им удалось улучшить эффективность лабораторной диагностики и фармакологической терапии.

Степень чужеродности

Ещё один критерий, по которому классифицируются вышеупомянутые вещества. И его также важно отметить вниманием, рассказывая про антигены и антитела.

Всего по степени чужеродности выделяют три типа веществ. К первому относятся ксеногенные. Это антигены, являющиеся общими для организмов, находящихся на различных уровнях эволюционного развития.

Ярким примером можно считать результат эксперимента, проведённого в 1911 году. Тогда учёный Д. Форсман успешно иммунизировал кролика суспензией органов другого существа, которым была морская свинка.

Оказалось, что данная смесь не вступила в биологический конфликт с организмом грызуна. И это является ярким примером ксеногенности.

А что такое антиген группового / аллогенного типа? Это эритроциты, лейкоциты, плазменные белки, являющиеся общими для организмов, генетически не родственных, но относящихся к одному виду.

К третьей группе относятся вещества индивидуального типа. Это антигены, являющиеся общими лишь для генетически идентичных организмов. Ярким примером в данном случае можно считать однояйцевых близнецов.

Последняя категория

Когда проводится анализ на антигены, то в обязательном порядке выявляются вещества, отличающиеся по направленности активации и обеспеченности иммунного реагирования, которое проявляется в ответ на внедрение чужеродного биологического компонента.

Таких типов тоже три. К первому относятся иммуногены. Это очень интересные вещества. Ведь именно они способны вызвать иммунный ответ организма. Примером являются инсулины, альбумины крови, белки хрусталика и т. д.

Ко второму типу относятся толерогены. Данные пептиды не только подавляют иммунные реакции, но и способствую развитию неспособности отвечать на них.

К последнему классу принято относить аллергены. Они практически ничем не отличаются от пресловутых иммуногенов. В клинической практике эти вещества, воздействующие на систему приобретенного иммунитета, применяют в диагностике аллергических и инфекционных заболеваний.

Антитела

Немного внимания следует уделить и им. Ведь, как можно было понять, антигены и антитела неотделимы.

Итак, это белки глобулиновой природы, образование которых провоцирует воздействие антигенов. Они делятся на пять классов и обозначаются следующими буквенными сочетаниями: IgM, lgG, IgA, IgE, IgD. Стоит знать о них лишь то, что состоят они из четырёх полипептидных цепей (2 лёгких и 2 тяжёлых).

Строение всех антител идентично. Единственным отличием является дополнительная организация основной единицы. Впрочем, это уже другая, более сложная и специфичная тема.

Типология

Антитела имеют свою классификацию. Весьма объёмную, кстати. Поэтому вниманием отметим лишь некоторые категории.

Самыми мощными являются антитела, которые вызывают гибель паразита или инфекции. Ими являются иммуноглобулины IgG.

К более слабым относятся белки гамма-глобулиновой природы, которые не убивают возбудитель, а лишь обезвреживают токсины, вырабатываемые им.

Ещё принято выделять так называемых свидетелей. Это такие антитела, наличие в организме которых говорит о знакомстве иммунитета человека с тем или иным возбудителем в прошлом.

Также хотелось бы отметить вещества, известные как аутоагрессивные. Они, в отличие от ранее упомянутых, наносят организму вред, а не оказывают помощь. Эти антитела вызывают повреждение или разрушение здоровых тканей. А ещё есть антиидиотипические белки. Они обезвреживают избыток антител, участвуя, таким образом, в иммунной регуляции.

Гибридома

Об этом веществе стоит рассказать напоследок. Так называется гибридная клетка, которую удаётся получить благодаря слиянию клеток двух видов. Одна из них может образовать антитела В-лимфоцитов. А другая берётся из опухолевых образований миеломы. Слияние осуществляется при помощи особого агента, который нарушает мембрану. Им является либо вирус Сёндай, либо полимер этиленгликоля.

Для чего гибридомы необходимы? Всё просто. Они являются бессмертными, поскольку состоят наполовину из клеток миеломы. Их успешно размножают, подвергают очистке, потом стандартизируют, а затем используют в процессе создания диагностических препаратов. Которые помогают в исследовании, изучении и лечении раковых заболеваний.

На самом деле об антигенах и антителах можно рассказать ещё немало интересного. Однако это такая тема, для полноценного изучения которой необходимо знание терминологии и специфики.

Все о медицине

Несомненно, вам приходилось слышать о понятиях антиген и антитело. Но, если вы не  имеете отношения к медицине или биологии, то, вероятнее всего не знаете о роли антигенов и антител. У большинства людей есть общее представление о том, что делают антитела, но они не осознают их решающую связь с антигенами. В этой статье мы рассмотрим разницу между этими двумя образованиями, узнаем о том, какие их функции в организме.

имеете отношения к медицине или биологии, то, вероятнее всего не знаете о роли антигенов и антител. У большинства людей есть общее представление о том, что делают антитела, но они не осознают их решающую связь с антигенами. В этой статье мы рассмотрим разницу между этими двумя образованиями, узнаем о том, какие их функции в организме.

Какие различия имеют антиген и антитело?

Самый простой способ получить лучшее представление о различии между антигеном и антителом — это провести сравнение этих двух образований. Они имеют разные структуры, функции и местоположения в теле. Одни, как правило, обладают положительными качествами, поскольку защищают организм, а другие могут вызывать негативную реакцию.

Что это такое?

Антиген — чужеродная частица, которая может вызывать иммунный ответ в теле человека. Они в основном состоят из белков, но они также могут быть нуклеиновыми кислотами, углеводами или липидами. Антигены также известны под термином иммуногены. К ним относятся химические соединения, пыльцу растений, вирусы, бактерии и другие вещества биологического происхождения.

Антитела могут называться иммуноглобулинами. Это белки, синтезируемые организмом. Их продукция необходима для борьбы с антигенами.

Какие типы и функции имеют антиген и антитело?

Все антигены делятся на внешние и внутренние. Внутри организма образуются ауто-антигены, такие как раковые клетки. Внешние антигены попадают в организм из внешней среды. Они стимулируют иммунную систему производить больше антител, защищающих организм от различных повреждений.

Существует всего 5 различных типов антител. Это IgA, IgE, IgG, IgM и IgD.

IgA защищают поверхность тела от воздействия внешних веществ.

IgE вызывает защитную реакцию в организме против посторонних веществ, в том числе животного происхождения, пыльцы растений и спор грибов. Эти антитела являются частью аллергических реакций на некоторые яды и лекарства. Те, у кого аллергия, как правило, имеют большое количество антител этого типа.

IgG играет ключевую роль в борьбе с инфекциями бактериальной или вирусной природы. Это единственные антитела, которые способны проникать через плаценту беременной женщины, оказывая защиту плоду, находящемуся еще в утробе матери.

Когда развивается инфекция, антитела IgM представляют собой самый первый тип антител, которые синтезируются в организме в качестве иммунного ответа. Они приведут к другим клеткам иммунной системы, разрушающим посторонние вещества.

Ученым до сих пор не ясно, что именно делают антитела IgD.

Где их можно найти антиген и антитело?

Другое различие между антигеном и антителом заключается в том, где они. Антигены являются своеобразными «крючками» на поверхности клеток и встречаются почти в каждой клетке.

Вы можете найти IgA-антитела во влагалище, глазах, ушах, пищеварительном тракте, дыхательных проходах и носу, а также в крови, слезах и слюне. Приблизительно 10-15% антител в организме составляют IgA. Есть небольшое количество людей, которые не синтезируют IgA-антитела.

IgD-антитела можно обнаружить в небольших количествах в жировой ткани грудной клетки или живота.

Вы найдете IgE-антитела в слизистых оболочках, коже и легких.

IgG антитела находятся во всех жидкостях организма. Они являются наиболее распространенными и самыми малыми по размеру антителами в организме.

IgM-антитела являются самыми большими антителами и могут быть обнаружены в лимфатической жидкости и крови. Они составляют 5-10% антител в организме.

Как действуют антигены и антитела: иммунный ответ

Чтобы лучше понять разницу между антигеном и антителом, он помогает понять иммунный ответ. Все здоровые взрослые имеют тысячи различных антител в небольших количествах по всему телу. Каждое антитело является очень специализированным, признавая единственный тип постороннего вещества.

Большинство молекул антител имеют форму Y, имеющую связующее место вдоль каждой руки. Каждый сайт связывания имеет определенную форму, и в него будут входить только антигены с одинаковой формой. Антитела предназначены для связывания с антигенами.

При связывании они делают антигены неактивными, позволяя другим процессам в организме захватывать посторонние вещества, удаляя и уничтожая их.

В первый раз, когда инородное вещество попадает в организм, вы можете испытывать симптомы болезни. Это происходит, когда иммунная система создает антитела, которые будут бороться с чужеродным веществом. В будущем, когда тот же антиген повторно атакует организм, стимулируется иммунная память.

Это приводит к немедленному производству большого количества антител, которые были созданы при первой атаке. Быстрый ответ на дальнейшие атаки означает, что вы уже можете не испытывать каких-либо симптомов болезни или даже знать, что подверглись воздействию антигена.

Вот почему большинство людей повторно не болеют такими болезнями, как ветряная оспа.

- Из вышеупомянутой разницы между антигеном и антителом анализ на антитела может предоставить врачу полезную информацию в процессе диагностики.

- Ваш врач может проверить вашу кровь на антитела по целому ряду причин, включая:

- диагностика аллергий или аутоиммунных заболеваний

- определение текущей инфекции или одной из инфекций в прошлом

- диагностика рецидивирующих инфекций, причины рецидивов из-за низкого уровня IgG-антител или других иммуноглобулинов

- проверка реакции иммунизации как способа убедиться, что вы по-прежнему невосприимчивы к определенному заболеванию

- диагностика эффективности лечения различных видов рака, особенно тех, которые влияют на костный мозг человека

- диагностика конкретных видов рака, включая макроглобулинемию или множественные миеломы.

Прочитайте еще:

Антигены и антитела

Антигены – это вещества, которые несут признаки генетически чужеродной информации и при введении в организм вызывают развитие специфических иммунологических реакций.

Антигенные вещества представляют собой высокомолекулярные соединения, обладающие определенными свойствами: чужеродностью, антигенностью, иммуногенностью, специфичностью и определенной молекулярной массой.

Антигенами могут быть разнообразные вещества белковой природы, а также белки в соединении с липидами и полисахаридами. Антигенными свойствами обладают клетки животного и растительного происхождения, яды животного и растительного происхождения.

Антигенными свойствами обладают вирусы, бактерии, микроскопические грибы, простейшие, экзо — и эндотоксины микроорганизмов. Все антигенные вещества имеют ряд общих свойств:

Антигенность – это способность антигена вызывать иммунный ответ. Степень иммунного ответа организма на различные антигены неодинакова, т. е. на каждый антиген вырабатывается неодинаковое количество антител.

Специфичность – это особенность строения веществ, по которой антигены отличаются друг от друга. Ее определяет антигенная детерминанта, т. е. небольшой участок молекулы антигена, который соединяется с выработанным на него антителом.

Иммуногенность — это способность создавать иммунитет. Это понятие относится, главным образом, к микробным антигенам, обеспечивающим создание иммунитета к инфекционным болезням.

Антиген, чтобы быть иммуногенным, должен быть чужеродным и иметь достаточно большую молекулярную массу. С увеличением молекулярной массы иммуногенность нарастает. Корпускулярные антигены (бактерии, грибы, эритроциты) более иммуногены, чем растворимые.

Среди растворимых антигенов наибольшей иммуногенность обладают высокомолекулярные соединения.

Антигены подразделяют на полноценные и неполноценные. Полноценные антигены вызывают в организме синтез антител или сенсибилизацию лимфоцитов и вступают с ними в реакцию как in vivo, так и in vitro. Для полноценных антигенов характерна строгая специфичность, т. е. они вызывают в организме выработку только специфических антител, вступающих в реакцию только с данным антигеном.

Неполноценные антигены (гаптены) представляют собой сложные углеводы, липиды и другие вещества, не способные вызвать образование антител в организме, но вступающие с ними в специфическую реакцию. Добавление к гаптенам небольшого количества белка придает им свойства полноценного антигена.

Аутоантигены – антигены, образованные из белков собственных тканей, изменивших свои физико-химические свойства под воздействием различных факторов (токсины и ферменты бактерий, лекарственные вещества, ожоги, обморожения, облучение). Такие, измененные белки становятся чужеродными для организма, и организм отвечает выработкой антител, т. е. возникают аутоиммунные заболевания.

Если рассматривать антигенные свойства микроорганизма, то можно отметить, что антигенный состав – это достаточно постоянная характеристика любого микроорганизма.

В антигеном комплексе чаще всего встречаются общеродовые антигены (общие для представителей данного рода), группоспецифические (присущие определенной группе), видоспецифические (присущие всем особям данного вида), и штаммоспецифические.

По локализации антигены могут быть поверхностные (К-антигены – антигены клеточной стенки), соматические (О-антигены, локализованы во внутреннем слое клеточной стенки, термостабильны) и жгутиковые (Н-антигены, присутствуют у всех подвижных бактерий, термолабильны). Многие из них активно секретируются клеткой в окружающую среду. В тоже время, существуют гидрофобные антигены, прочно связанные с клеточной стенкой.

Кроме того, патогенные микроорганизмы способны выделять ряд экзотоксинов. Экзотоксины обладают свойствами полноценных антигенов с выраженной неоднородностью в пределах рода и вида. Споры бактериальной клетки также обладают антигенными свойствами: они содержат антиген, общий для вегетативной клетки и споры.

Патогенные микроорганизмы ведут постоянную борьбу с иммунной системой путем изменения структуры поверхностных антигенов. Изменения чаще всего появляются в результате точечных мутаций, в результате появляются варианты существующих антигенов.

Антитела

В процессе эволюции организмы выработали набор защитных приспособлений к патогенным микроорганизмам, включающие неспецифические механизмы, препятствующие проникновению патогенов, вещества неспецифически повреждающие их (лизоцим, комплемент), фагоцитоз и другие клеточные реакции. Вместе с тем, патогенные микроорганизмы тоже научились преодолевать неспецифические барьеры. Поэтому в процессе эволюции появились специфические гуморальные факторы защиты в виде антител и способность организма к выраженному специфическому иммунному ответу.

Антитела – белки, относящиеся к иммуноглобулинам, которые синтезируются лимфоидными и плазматическими клетками в ответ на попадание в организм антигена, обладающими способностью специфически связываться с ним. Антитела составляют более 30% белков сыворотки крови, обеспечивают специфичность гуморального иммунитета благодаря способности связываться только с тем антигеном, который стимулировал их синтез.

Первоначально антитела условно классифицировали по их функциональным свойствам на нейтрализующие, лизирующие и коагулирующие. К нейтрализующим были отнесены антитоксины, антиферменты и вируснейтрализующие лизины.

К коагулирующим – агглютинины и преципитины; к лизирующим – гемолитические и комплементсвязывающие антитела.

С учетом функциональной способности антител были даны названия серологическим реакциям: агглютинация, гемолиз, лизис, преципитация и др.

В соответствии с Международной классификацией сывороточные белки, несущие функцию антител, получили название иммуноглобулинов (Ig). В зависимости от физикохимических и биологических свойств различают иммуноглобулины классов IgM, IgG, IgA, IgE, IgD.

Иммуноглобулины – белки с четвертичной структурой, т. е. их молекулы построены из нескольких полипептидных цепей.

Молекула каждого класса состоит из четырех полипептидных цепей – двух тяжелых и двух легких, связанных между собой дисульфидными мостиками. Легкие цепи – структура общая для всех классов иммуноглобулинов.

Тяжелые цепи имеют характерные структурные особенности, присущие определенному классу, подклассу.

Антитела, входящие в определенные классы иммуноглобулинов, обладают различными физическими химическими, биологическими и антигенными свойствами.

Иммуноглобулины содержат три вида антигенных детерминант: изотипические (одинаковые для каждого представителя данного вида), аллотипические (детерминанты, различные у представителей данного вида) и идиотипические (детерминанты, определяющие индивидуальность данного иммуноглобулина и являющиеся различными у антител одного класса, подкласса). Все указанные антигенные различия определяются с помощью специфических сывороток.

Синтез и динамика образования антител

Антитела вырабатывают плазматические клетки селезенки, лимфатических узлов, костного мозга, пейеровых бляшек. Плазматические клетки (антителопродуценты) происходят из предшественников В-клеток после их контакта с антигеном.

Механизм синтеза антител аналогичен синтезу любых белков и происходит на рибосомах. Легкие и тяжелые цепи синтезируются отдельно, затем соединяются на полирибосомах, а окончательная их сборка происходит в пластинчатом комплексе.

Динамика образования антител. При первичном иммунном ответе в антителообразовании различают две фазы: индуктивную (латентную) и продуктивную. Индуктивная фаза – это период от момента парентерального введения антигена до появления антигенреактивных клеток (продолжительность не более суток).

В эту фазу происходит пролиферация и дифференцировка лимфоидных клеток в направлении синтеза IgM. Вслед за индуктивной фазой наступает продуктивная фаза антителообразования.

В этот период, примерно до 10…15 суток уровень антител резко возрастает, при этом уменьшается число клеток, синтезирующих IgM, и нарастает продукция IgA.

- Феномен взаимодействия антиген-антитело.

- Знание механизмов взаимодействия антигенов и антител раскрывает сущность многообразных иммунологических процессов и реакций, возникающих в организме под влиянием патогенных и непатогенных факторов.

- Реакция между антителом и антигеном протекает в две стадии:

- — специфическая — непосредственное соединение активного центра антитела с антигенной детерминантой.

— неспецифическая – вторая стадия, когда, отличающийся плохой растворимостью иммунный комплекс выпадает в осадок.

Эта стадия возможна в присутствии раствора электролита и визуально проявляется по разному, в зависимости от физического состояния антигена. Если антигены корпускулярные, то имеет место феномен агглютинации (склеивания различных частиц и клеток).

Образующиеся конгломераты выпадают в осадок, при этом клетки морфологически не изменяются, теряя подвижность, они остаются живыми.

Разница между антигеном и антителом

Антиген и антитело — это два взаимосвязанных термина, используемых в иммунологии. главное отличие между антигеном и антителом является то, что антиген — это вещество, которое может вызвать иммунный ответ в организме, тогда как n-антитело — это белок глобина, вырабатываемый в ответ на специфический антиген.

, Чтобы вызвать иммунный ответ, антиген должен связываться с антителом или Т-клеточным рецептором. Иммуноген это другой термин для антигена. Антитело также называют иммуноглобулином (Ig). Антитело состоит из двух тяжелых цепей и двух легких цепей белков, придающих Y-форму всей молекуле.

Антитела вырабатываются плазматическими клетками в крови, и они очень специфичны для определенного антигена.

Ключевые области покрыты

1. Что такое антиген — определение, характеристики, функции 2. Что такое антитело — определение, характеристики, функции 3. Каковы сходства между антигеном и антителом — Краткое описание общих черт 4. В чем разница между антигеном и антителом — Сравнение основных различий

- Ключевые слова: антитело, антиген, эпитоп, гликопротеин, иммуноген, иммунный ответ, плазматические клетки, Т-клеточный рецептор

Что такое антиген

Антиген — это любое вещество, которое вызывает иммунный ответ в организме.

Антигены также называются иммуногены, Антигенные детерминанты присутствуют на поверхности антигена, и эти антигенные детерминанты соответствуют рецепторным молекулам с комплементарной структурой.

Эти рецепторные молекулы присутствуют на Т и В лимфоцитах в крови. Связывание антигенной детерминанты с соответствующим рецептором на лимфоците стимулирует пролиферацию этого конкретного типа лимфоцитов, несущего комплементарный рецептор.

Пролиферация лимфоцитов инициирует иммунный ответ и продуцирует специфические антитела к этой конкретной детерминанте антигена. Он также активирует цитотоксические Т-клетки. Различные типы антигенов связываются с различными рецепторами лимфоцитов, как показано на Рисунок 1.

Рисунок 1: рецепторная специфичность лимфоцитов

Антигены могут быть разделены на различные типы в зависимости от их происхождения. Экзогенные антигены — это вещества, которые попадают в организм из внешней среды. Патогены, такие как бактерии, вирусы, грибки и паразиты, являются примерами экзогенных антигенов.

Кроме того, змеиный яд, токсины, антигены эритроцитов и антигены в сыворотке также являются экзогенными антигенами. Проникновение экзогенных антигенов может происходить через проглатывание, дыхание, инъекции или через раны.

Эндогенные антигены являются продуктами метаболизма микроорганизмов, живущих в организме. Аутоантигены — это компоненты организма, которые иммунная система признает антигенами. Распознавание аутоантигенов вызывает аутоиммунные заболевания.

Неоантигены представляют собой антигены Т-клеток, присутствующие на поверхности клеток, инфицированных онкогенными вирусами.

Что такое антитело

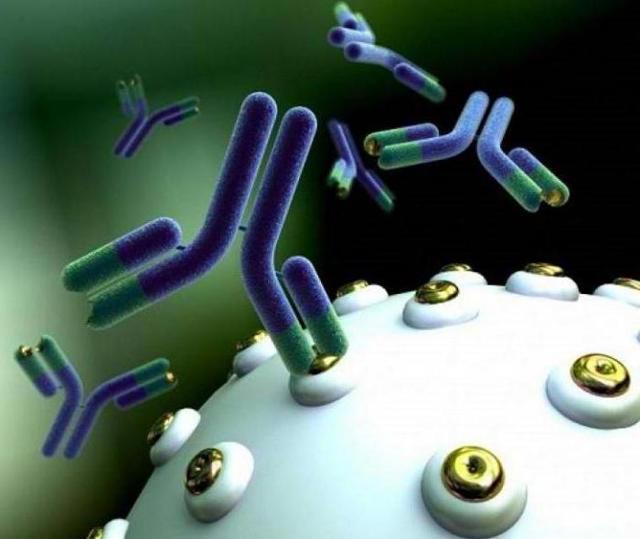

Антитело представляет собой гликопротеин, продуцируемый в крови плазматическими клетками в ответ на определенный антиген. Антитела также называют иммуноглобулинами (Ig). Антитело состоит из четырех пептидных цепей, двух тяжелых цепей и двух легких цепей. Полная молекула Y-образная.

Антигенсвязывающие сайты присутствуют на каждом конце двух легких цепей. Это вариабельная область аминокислот, которая придает специфичность связыванию антигена. Размер сайта связывания антигена составляет 110-130 аминокислот. Пять типов антигенов могут быть идентифицированы на основе структуры и функции константной области.

Это IgM, IgG, IgE, IgD и IgA.Структура антитела показана на фигура 2.

Рисунок 2: Структура антител

Антитела могут быть найдены как в кровообращении, так и в лимфатической системе. Присоединение антител к их специфическим антигенам нейтрализует антиген и запускает иммунный ответ. Это связывание может иммобилизовать патогены из кровообращения. Это также вызывает реакции комплемента, которые лизируют возбудителя. Реакции комплемента также могут привлекать фагоциты.

Сходство между антигеном и антителом

- И антиген, и антитело участвуют в запуске иммунного ответа.

- Как антигены, так и антитела участвуют в разрушении чужеродных веществ.

Определение

Антиген: Антиген — это любое вещество, которое вызывает иммунный ответ в организме.

Антитело: Антитело — это белок крови, который вырабатывается против определенного антигена.

Синонимы

Антиген: Антигены также называют иммуногенами.

Антитело: Антитела также называют иммуноглобулинами.

корреляция

Антиген: Антиген — это чужеродное вещество, которое вызывает иммунный ответ.

Антитело: Антитело — это гликопротеин, вырабатываемый в ответ на антиген.

Химический состав

Антиген: Антигенами могут быть белки, углеводы, липиды или нуклеиновые кислоты.

Антитело: Антитела являются гликопротеинами.

Взаимодействующие домены

Антиген: Взаимодействующий домен антигена с антителом называется эпитопом.

Антитело: Вариабельный сайт антитела может связываться с эпитопом.

функция

Антиген: Антигены вызывают либо заболевания, либо аллергические реакции.

Антитело: Антитела защищают организм от антигенов путем иммобилизации антигена или лизирования патогена.

Типы

Антиген: Четыре типа антигенов — это экзогенные антигены, эндогенные антигены, аутоантигены и неоантигены.

Антитело: Четырьмя типами антител являются IgM, IgG, IgE, IgD и IgA.

Заключение

Как антигены, так и антитела являются молекулами, которые связаны с иммунологическими реакциями организма. Антиген — это вещество, которое может вызвать иммунный ответ в организме. Антитело — это белок глобина, вырабатываемый в ответ на специфический антиген. Основное различие между антигеном и антителом заключается в роли каждого вещества в иммунной системе.

Ссылка:

1. «Антиген». Encyclopædia Britannica, Encyclopicadia Britannica, Inc.,

Антигены и антитела

Тела или вещества, которые несут в себе какую-либо чужеродную информацию, называются антигенами. Если они попадают в организм, то наша иммунная система тут же активизируется. Таким образом, любые клетки, которые попали извне, для нашего организма являются комплексом антигенов.

Безусловно, именно антитела являются главным оружием нашего иммунитета во время борьбы со всевозможными вирусными инфекциями. Однако, чужеродными клетками могут оказаться наши собственные ткани, такие как хрусталик глаза. Подобные ткани называются забарьерными, поскольку они никаким образом не контактируют с внутренней средой организма.

* антигенная или специфичная функция, когда происходит взаимодействие с продуктами иммунного ответа; * антигенное или антигенностное действие, когда антигены индуцируют развитие иммунного ответа. * нуклеопротеиды; * гликопротеиды; * липиды высокой прочности; * полипептиды; * липопротеиды; * полисахариды; * нуклеиновые кислоты.

Все антигены, как правило, разделяются на:

* слабые, при их появлении интенсивность иммунного ответа небольшая; * сильные, вызывающие выраженный иммунный ответ. Стоит отметить, что сильные антигены в основном обладают белковой структурой. Небелковые антигены не могут индуцировать развитие антител, так как не обладают антигенностью, однако способны взаимодействовать с продуктами иммунитета. Такие вещества называются гаптенами или неполноценными антигенами. Стоит отметить, что многие лекарственные средства и вещества на самом деле являются гаптенами, поэтому при попадании в человеческий организм могут приобретать признаки полноценных антигенов. * жесткость структуры; * сложность строения; * растворимость; * макромолекулярность, соответственно молекулярная масса не должна превышать 10 тысяч дальтон; * способность переходить в коллоидное состояние. Помимо этого, любая молекула антигена имеет две функционально разные части: * первая часть представляет собой детерминантную группу. В таком случае примерно три процента поверхности это молекулы антигена. Именно эта часть определяет чужеродность вещества, после чего делает его именно этим антигеном, который отличается от других; * вторая часть молекулы является проводниковой. В случае ее отделения от группы не проявляется какого-либо антигенного действия, однако сохраняется возможность реагировать с гомологичными антителами, другими словами превращается в гаптен. Стоит отметить, что все остальные признаки чужеродного вещества связываются при помощи проводниковой части. * вариантспецифические или де типоспецифические. Они встречаются в основном у отдельных штаммов внутри микроорганизма. Исходя из наличия определенных признаков, имеют определенное строение; * видоспецифические бывают общими у разных штаммов одного типа микроорганизмов; * группоспецифические, как правило, общие у одного и того же семейства или рода.

По локализации чужеродные вещества подразделяются на:

* нацелюлярные, имеющие связь с клеткой. * экстрацеллюлярные, которые никаким образом не связаны с клеткой. Они в свою очередь делятся на такие основные целлюлярные антигены: o жгутиковые; o соматические; o поверхностные. Таким образом, экстрацеллюлярные антигены представляют собой продукты, которые секретируются бактериями в окружающую среду, в том числе это относится к антигенам защиты, ферментам агрессии и экзотоксинам.

В ответ на действие антигена, как правило, образуются сывороточные белки, которые принято называть антителами. Их относят к сывороточным глобулинам, соответственно называют также иммуноглобулинами. Именно через них в итоге реализуется гуморальный вид иммунного ответа. Стоит отметить два свойства, которыми обладают все антитела:

* гетерогенность – определяется по специфичности, физико-химическому строению и так далее; * специфичность представляет собой способность вступать в реакцию с антигеном, который аналогичен тому, который вызвал их появление.

Кроме того, иммунными являются абсолютно все иммуноглобулины, поскольку они образуются в ходе иммунизации, то есть при контакте с чужеродными веществами. По происхождению антитела могут делиться на:

* инфекционные, те, которые постепенно накапливаются исключительно при заболевании какой-либо инфекционной болезнью; * поствакциональные – возникают при искусственном введении антигенов в организм; * нормальные или же анамнестические – появляются в каждом организма в качестве результата бытовой иммунизации; * постинфекционные – остаются в организме после того, как человек перенес конкретное инфекционное заболевание.

Иммуноглобулины или антитела всегда специфичны тому антигену, который способствовал их образованию. Однако противомикробные антитела по специфичности разделятся на такие же группы, что и соответствующие им чужеродные микробные организмы:

* видоспецифические; * перекрестнореагирующие; * группоспецифические; * вариантспецифические. На сегодняшний день довольно-таки часто способами генной инженерии или же биотехнологии получают такие иммуноглобулины, которые продуцируются всего лишь одним клоном клеток. Подобные антитела, как правило, называются моноклональными, а их продуценты представляют собой клетк-гибридомы, которые в свою очередь являются потомками В-лимфоцита и опухолевой клетки, поскольку образуются при их скрещивании. Более того, от плазматической клетки-гибридома появляется возможность синтеза антител. Опухолевая клетка наделяет антитела способностью длительно культивироваться вне человеческого организма.

Вопрос 29. Антигены и антитела

Понятие об антигенах. Виды антигенов.

Антигенаминазываются вещества или тела, несущие на себе отпечаток чужеродной генетической информации. Это те самые вещества, то «чужое», против которого «работает» иммунная система.

Любые клетки (ткани, органы) не собственного организма (не свои) являются для его иммунной системы комплексом антигенов. Даже некоторые собственные ткани (хрусталик глаза) являются антигенами. Это так называемые «забарьерные ткани«.

В норме они не контактируют с внутренней средой организма.

- Химическая природа антигенов различна. Это могут быть белки:

- · полипептиды,

- · нуклеопротеиды,

- · липопротеиды,

- · гликопротеиды,

- · полисахариды,

- · липиды высокой плотности,

- · нуклеиновые кислоты.

Антигены делят на сильные, которые вызывают выраженный иммунный ответ, и слабые, при введении которых интенсивность иммунного ответа невелика. Сильные антигены, как правило, имеют белковую структуру. Антигены обладают двумя свойствами:

· во-первых, они способны индуцировать развитие иммунного ответа, это свойство называют антигенностью, или антигенным действием;

· во-вторых, они способны взаимодействовать с продуктами иммунного ответа, индуцированного аналогичным антигеном, это свойство называют специфичностью, или антигенной функцией.

Некоторые (обычно небелковые) антигены не способны индуцировать развитие иммунного ответа (не обладают антигенностью), но могут вступать во взаимодействие с продуктами иммунного ответа.

Их называют неполноценными антигенами, или гаптенами.

Многие простые вещества и лекарственные средства являются гаптенами, при попадании в организм они могут коньюгировать с белками организма-хозяина или другими носителями и приобретать свойства полноценных антигенов.

- Для того чтобы какое-либо вещество проявляло свойства антигена, кроме главного — чужеродности, оно должно обладать еще целым рядом признаков:

- · макромолекулярностью (молекулярная масса более 10 тысяч дальтон),

- · сложностью строения,

- · жесткостью структуры,

- · растворимостью,

- · способность переходить в коллоидное состояние.

- Молекула любого антигена состоит из двух функционально различных частей:

- · первая часть — детерминантная группа, на долю которой приходится 2-3 % поверхности молекулы антигена. Она определяет чужеродность антигена, делая его именно этим антигеном, отличающимся от других;

· вторая часть молекулы антигена называется проводниковой, при ее отделении от детерминантной группы она не проявляет антигенного действия, но сохраняет способность реагировать с гомологичными антителами, т.е. превращается в гаптен. С проводниковой частью связаны все остальные признаки антигенности, кроме чужеродности.

- Любой микроорганизм (бактерии, грибы, вирусы) представляет собой комплекс антигенов.

- По специфичности микробные антигены делятся на:

- · перекрестно-реагирующие (гетероантигены) — это антигены общие с антигенами тканей и органов человека. Они имеются у многих микроорганизмов и рассматриваются как важный фактор вирулентности и пусковой механизм развития аутоиммунных процессов;

- · группоспецифические — общие у микроорганизмов одного рода или семейства;

- · видоспецифические — общие у разных штаммов одного вида микроорганизмов;

· варинтспецифические (типоспецифические) — встречаются у отдельных штаммов внутри вида микроорганизмов. По наличию тех или иных вариантспецифических антигенов микроорганизмы внутри вида делят на варианты по антигенному строению — серовары.

- По локализации антигены бактерий делятся на:

- · целлюлярные (связанные с клеткой),

- · экстрацеллюлярные (не связанные с клеткой).

- Среди целлюлярных антигенов основными являются: соматический — О-антиген (глюцидо-липоидо-полипепдидный комплекс), жгутиковый — Н-антиген (белок), поверхностные — капсульные — К-антиген, fi-антиген, Vi-антиген.

- Экстрацеллюлярные антигены — это продукты, секретируемые бактериями во внешнюю среду, в том числе антигены экзотоксинов, ферментов агрессии и защиты, и другие.

Антитела. Свойства антител.

Антителаминазываются сывороточные белки, образующиеся в ответ на действие антигена. Они относятся к сывороточным глобулинам, поэтому называются иммуноглобулины (Ig). Через них реализуется гуморальный тип иммунного ответа.

Антитела обладают двумя свойствами:

· специфичность, т. е. способность вступать во взаимодействие с антигеном, аналогичным тому, который индуцировал (вызвал) их образование;

· гетерогенность по физико-химическому строению, по специфичности, по генетической детерминированности образования (по происхождению).

Все иммуноглобулины являются иммунными, т. е. образуются в результате иммунизации, контакта с антигенами. Тем не менее по происхождению они делятся на:

- · нормальные (анамнестические) антитела, которые обнаруживаются в любом организме как результат бытовой иммунизации;

- · инфекционные антитела, которые накапливаются в организме в период инфекционной болезни;

- · постинфекционные антитела, которые обнаруживаются в организме после перенесенного инфекционного заболевания;

- · поствакцинальные антитела, которые возникают после искусственной иммунизации.

- Антитела (иммуноглобулины) всегда специфичны антигену, индуцировавшему их образование. Тем не менее противомикробные иммуноглобулины по специфичности делятся на те же группы, что и соответствующие микробные антигены:

- · группоспецифические;

- · видоспецифические;

- · вариантспецифические;

- · перекрестнореагирующие.

В настоящее время довольно часто методами биотехнологии и/или генной инженерии получают иммуноглобулины, продуцируемые одним клоном клеток. Они называются моноклональными антителами.

Их продуценты — клетки-гибридомы, являющиеся потомками, полученными при скрещивании В-лимфоцита (плазматической клетки) с опухолевой клеткой.

От плазматической клетки гибридома наследует способность к синтезу антител, а от опухолевой клетки — способность длительно культивироваться вне организма.

Помимо специфичности одним из основных свойств иммуноглобулинов является их гетерогенность, т. е. неоднородность популяции иммуноглобулинов по генетической детерминированности их образования и по физико-химическому строению.

Вопрос 30. Иммуноглобулины

1. Строение иммуноглобулинов (на примере молекулы иммуноглобулина G).

По своему химическому строению иммуноглобулины — это гликопротеиды.

По физико-химическим и антигенным свойствам иммуноглобулины делятся на классы: G, M, A, E, D.

Молекула иммуноглобулина G построена из двух тяжелых (Н-цепей) и двух легких полипептидных цепей (L-цепи). Каждая полипептидная цепь состоит из вариабельной (V), стабильной (константной, С) и так называемой шарнирной частей.

Тяжелые цепи иммуноглобулинов разных классов построены из разных полипептидов (гамма, мю, альфа, дельта, эпсилон, соответственно), и потому являются разными антигенами. Это изотипические различия иммуноглобулинов.

Легкие цепи иммуноглобулинов разных классов представлены двумя типами полипептидов — каппа и лямбда.

Вариабельные участки значительно короче константных участков. Каждая пара легких и тяжелых полипептидных цепей в их С-частях, а также тяжелые цепи между собой связаны дисульфидными мостиками.

Ни тяжелые, ни легкие цепи свойствами антител (взаимодействие с гаптенами) не обладают. При гидролизе папаином молекула иммуноглобулина G распадается на 3 фрагмента — 2 Fab-фрагмента и Fc-фрагмент. Последний представляет собой остатки тяжелых цепей, их константные части.

Он не обладает свойством антитела (не взаимодействует с антигеном), но обладает сродством к комплементу, способен фиксировать и активировать его. В связи с этим этот фрагмент и обозначается как Fc-фрагмент (фрагмент комплемента).

Этот же Fc-фрагмент обеспечивает прохождение иммуноглобулинов G через гематоэнцефалический или плацентарный барьеры.

Два других фрагмента иммуноглобулина G представляют собой остатки тяжелой и легкой цепи с их вариабельными частями. Они идентичны друг другу и обладают свойством антител (взаимодействуют с антигеном), в связи с этим эти фрагменты и обозначаются как Fab (фрагмент- антитело).

Поскольку ни тяжелые, ни легкие цепи не обладают свойством антитела, но оно выявляется у Fab фрагментов, очевидно, что за взаимодействие с антигеном ответственны именно вариабельные части тяжелых и легких цепей.

Они формируют уникальную по строению и пространственной организации структуру — активный центр антитела.

Каждый активный центр любого иммуноглобулина соответствует детерминантной группе соответствующего антигена как «ключ замку».

Молекула иммуноглобулина G имеет 2 активных центра. Поскольку строение активных центров иммуноглобулинов одного класса, но разной специфичности неодинаково, то эти молекулы (антитела одного класса, но разной специфичности) являются разными антителами. Эти различия обозначаются как идиотипические различия иммуноглобулинов, или идиотипы.

Молекулы иммуноглобулинов других классов построены по тому же принципу, что и Ig G, т. е. из мономеров, имеющих две тяжелых и две легких цепи, но иммуноглобулины класса М являются пентамерами (построен из 5 таких мономеров), а иммуноглобулины класса А — димером или тетрамером.

Количество мономеров, входящих в состав молекулы того или иного класса иммуноглобулина, определяет ее молекулярную массу. Самые тяжелые — это Ig М, самые легкие — Ig G, вследствие чего они и проходят через плаценту. Очевидно также то, что иммуноглобулины разных классов имеют разное число активных центров: у Ig G их 2, а у Ig М — 10.

В связи с этим они способны связать разное число молекул антигена и скорость этого связывания будет различной. Скорость связывания иммуноглобулинов с антигеном — это их авидность. Прочность этой связи обозначают как аффинитет.

Ig М высокоавидны, но низкоафинны, Ig G — наоборот, низкоавидны, но высокоафинны.

Если в молекуле антитела функционирует лишь один активный центр, она может связаться лишь с одной антигенной детерминантой без последующего образования сетевой структуры комплексов антиген-антитело. Такие антитела называются неполными.

Они не дают видимых на глаз реакций, но тормозят реакцию антигена с полными антителами.

Неполные антитела играют важную роль в развитии резус-конфликта, аутоиммунных заболеваний (коллагенозы) и другие и выявляются с помощью реакции Кумбса (антиглобулиновый тест).