Диагностика ревматизма представляет определенную сложность, т.к. клинические проявления первичной формы заболевания отличаются высокой степенью полиморфизма. Данная патология может спровоцировать развитие осложнений, связанных с поражением аутоиммунным процессом различных органов и систем. Сейчас все чаще выявляются случаи ревматизма.

Благодаря лабораторным методам исследования удается выявить это патологическое состояние еще до того, как появляются первые признаки ревматизма. Это повышает шансы подавить заболевание еще до появления осложнений на сердце и других органах.

Методы диагностики

При подозрении на наличие любого заболевания человеку надо незамедлительно обратиться в поликлинику. Сначала пациент попадает на прием к терапевту.

Этот специалист, изучая историю болезней и соотнеся появление симптомов после перенесенной стрептококковой инфекции в течение 10-14 дней, может заподозрить активизацию аутоиммунного процесса.

В этом случае терапевт направляет больного на консультацию к ревматологу, который может определить, какие анализы нужно сдать, чтобы поставить диагноз ревматизм.

Для определения болезни сначала этот узконаправленный специалист проводит внешний осмотр, анализ жалоб и выявляет, относится ли пациент к группе риска, т.к. данная патология часто встречается у представителей одной семьей.

Нередко люди попадают на прием к ревматологу, когда заболевание проявляется острой симптоматикой, в т.ч.

пациента беспокоят боли в суставах интенсивного характера, а при аускультации слышны аномальные сердечные шумы и нарушение ритма, являющиеся результатом ухудшения работы клапанов сердца.

Это связано с тем, что нередко ревматизм развивается стремительно и его признаки могут появиться в течение нескольких недель, а иногда и дней. В дальнейшем без направленного лечения ситуация ухудшается.

Для уточнения наличия ревматизма и определения степени его активности врачи в своей практике используют различные тесты лабораторной и инструментальной диагностики.

В первую очередь необходимо проведение общего и биохимического анализов. Кроме того, назначаются специальные анализы на ревматизм и выявление стрептококкового антигена. Они позволяют выявить в крови пациента особое вещество, которое называется ревматоидным фактором.

Широко применяются и инструментальные методы диагностики ревматизма. Часто для подтверждения диагноза используется рентгенография суставов и позвоночника для оценки состояния элементов опорно-двигательного аппарата. Кроме того, может быть сразу же назначено проведение УЗИ сердца и электрокардиограммы, т.к. они позволяют точно узнать, не вызвала ли болезнь развитие порока сердца.

Существует несколько классификаций, отражающих степень активности ревматизма, но во многом скорость нарастания проявлений этого заболевания зависит не от причины, давшей толчок аутоиммунной реакции, а от индивидуальных особенностей организма.

Правильно проведенные диагностические тестирования позволяют точно определить степень активности заболевания и составить прогноз его течения.

На основе данных, полученных при использовании лабораторных и инструментальных методов исследования, в т.ч.

о характере боли, определяются принципы лечения и оценивается возможность пациента вести полноценный образ жизни. Группа назначается только в тяжелых случаях течения ревматизма.

Диагностические критерии

Диагностировать ревматизм крайне тяжело, т.к. основные его клинические признаки, в т.ч. проявления кардита и полиартрита, являются неспецифичными. Кроме того, смазать картину могут симптомы со стороны других систем.

Часто при определении этого нарушения используются диагностические критерии ревматизма Киселя , Джонса , Нестерова.

К основным диагностически ценным проявлениям, дающим возможность выявить наличие данного заболевания, относятся:

- полиартрит,

- кардит,

- мелкие образования под кожей в виде узлов,

- кольцевидная эритема.

Разработанные критерии диагностики ревматизма по Нестерову-Киселю-Джонсу к основным параметрам, по которым можно с высокой вероятность подтвердить болезнь, относят положительный ревматический анамнез, т.е.

выявление взаимосвязи имеющейся у пациента клиники с перенесенной ранее носоглоточной инфекцией, вызванной стрептококковым агентом.

К главным критериям, позволяющим диагностировать ревматизм, относится и наличие в семейном анамнезе родственников, страдающих ревматоидным артритом (РА) или кардиосклерозом.

Кроме этого, к основным диагностическим критериям, позволяющим быстрее выявлять наличие данного заболевания у пациента, относится доказательство exjuvantibus, т.е.

появление выраженного улучшения состояния больного после 3-5 дневного курса лечения антиревматическими препаратами.

Если пациенты после приема данных лекарственных средств перестают ощущать острую боль в суставах и снижается интенсивность других присутствующих признаков болезни, в т.ч. поражения ЦНС, это может свидетельствовать о наличии ревматизма.

Однако в данном случае больному необходимо объяснить, что имеющиеся улучшения не отменяют необходимости прохождения всего цикла комплексной терапии. Это крайне важный момент, т.к.

некоторые пациенты не осознают, что симптомы и лечение взаимосвязаны и при отсутствии направленной терапии развивается тяжелая форма болезни, появляются более стойкие проявления и выраженное поражение тканей сердца и других органов.

Помимо основных диагностических критериев при постановке диагноза учитываются и вспомогательные. К ним относятся следующие отклонения:

- повышение температуры,

- чрезмерная потливость,

- абдоминальный синдром,

- воспаление и сильные отеки суставов,

- лихорадка,

- носовые кровотечения,

- повышенная утомляемость,

- общая слабость,

- нейтрофильный лейкоцитоз,

- повышенное СОЭ,

- появление С-реактивного белка в крови,

- гиперфибриногенемия,

- повышение уровня глобулинов и т.д.

Комплексная диагностика и лечение специальными препаратами позволяет исключить ряд других заболеваний, которые могут иметь схожие симптомы. Дифференциальная диагностика ревматизма предполагает исключение таких патологий, как:

- туберкулез,

- неспецифический полиартрит,

- тиреотоксикоз,

- септический эндокардит,

- невроз.

Ревматический полиартрит следует дифференцировать от реактивных форм артрита, возникающих при сальмонеллезе и других инфекционных заболеваниях. Наибольшие сложности возникают при процессе дифференциации ревматического кардита с другими заболеваниями сердца, в т.

ч. сердечной недостаточностью, митральным стенозом, функциональной кардиомиопатией при вегето-сосудистой дистонии. Только после того как будут исключены все другие патологии, способные вызывать ту или иную симптоматику у пациента, врач может начать лечить его.

Лабораторные анализы

Лабораторным методам диагностики отводится главное место при подтверждении ревматизма, т.к. они позволяют выявить инфильтрацию антителами, лимфоцитами и изменения в крови.

При таком патологическом состоянии, как ревматизм, показатели анализа крови дают возможность уточнить не только наличие этого нарушения, но и степень его активности.

Врач уже на первой консультации укажет, какие анализы сдают для подтверждения ревматизма. Часто проводятся:

- общий анализ крови (ОАК),

- общий анализ мочи,

- биохимия,

- иммунологические пробы.

Нередко сдавать кровь на анализ приходится несколько раз, чтобы подтвердить наличие болезни. Лабораторная диагностика начинается с проведения ОАК с подсчетом тромбоцитов и ретикулоцитов. Учитывая, что у большинства больных ревматизмом анализ крови показывает наличие анемии, вызванной воспалительным процессом, сразу же может быть выявлено умеренное снижение эритроцитов.

Кроме того, определятся снижение содержания железа с одновременным повышением общей железосвязывающей способности. При расшифровке анализа нужно учитывать, что степень выраженности анемии находится в прямой зависимости от активности воспалительного процесса при РА. Этот параметр крайне важен.

При ряде ревматологических заболеваний, в т.ч. синдроме Шегрена, РА с системными проявлениями, саркоидозе и склеродермии, выявляется выраженная эозинофилия. В большинстве случаев показатели количества эозинофилов более 0,7X109/л.

Кроме того, при проведении данного этапа лабораторной диагностики выявляется выраженная тромбоцитопения. В анализе крови на ревматизм может указывать количество тромбоцитов более 400Х109/л.

Общий анализ для диагностики ревматизма позволяет выявить и умеренный лейкоцитоз, выраженный повышением количества лейкоцитов до 9,0Х109/л.

Кроме того, ОАК почти в 100% случаев показывает повышенное СОЭ. Это крайне достоверный критерий наличия и степени выраженности воспалительного процесса в суставах, мышцах и других тканях при подагре и иных ревматологических заболеваниях. Данный лабораторный признак может присутствовать и при других нарушениях.

После получения результатов врач сопоставляет имеющиеся данные повышения в крови СОЭ с нормой у женщин по возрасту и другим параметрам. Для мужчин имеются другие нормы, позволяющие выявить степень выраженности отклонения в скорости оседания эритроцитов.

В действительности почти все лабораторные показатели при ревматизме имеют отклонения от нормы.

Лабораторные методы исследования при ревматизме важны. Нередко больного просят сдать анализы мочи. При РА исследования мочи выполняются для уточнения наличия гломерулонефрита, вызванного стрептококком. Нередко в моче при ревматизме выявляются специфические белки Бенс-Джонса, эритроцитурия и другие отклонения. Эти изменения в составе показывают степень поражения почек.

Обязательно выполняется биохимический анализ крови. Перед сдачей крови на анализ следует отказаться от приема пищи утром . Анализ позволяет выявить прогрессирующую диспротеинемию из-за стремительного увеличения содержания фракции глобулиновых белков.

При развитии амилоидоза почек, РА, отличающемся системными проявлениями, и нефротическом синдроме отмечается гопопротеимия.

Достоверными лабораторными признакам активности ревматизма являются повышенные показатели серомукоида, фибриногена и сиаловых кислот, С-реактивного белка (СРБ).

Они наблюдаются в анализе крови при РА почти в 100% случаев и указывают на активизацию воспалительного процесса. Зная, какой титр веществ был раньше, можно спрогнозировать течение болезни.

Кроме того, выполняются специфические биохимические анализы крови на ревматизм. Для выявления того, острый или хронический процесс протекает в организме человека, назначается исследование С-реактивного белка.

В норме он отсутствует или его концентрация крайне низка и составляет не более 0,002 г/л. На наличие РА может указывать изменение его концентрации в сторону повышения до уровня 0,01 г/л и более.

В тяжелых случаях может наблюдаться его повышение до отметки 5 мг/л.

Насколько С- реактивный белок повышен, показывает степень активности ревматизма.

Нередко при проведении биохимии выявляются нарушения свертываемости крови. Кроме того, анализ дает возможность определить повышенный уровень мочевины и креатинина, что указывает на развитие почечной недостаточности. Биохимический анализ крови при ревматоидном артрите может показывать и увеличение уровня щелочной фосфаты и других соединений

При таком заболевании, как ревматизм, лабораторные исследования предполагают проведение иммунологических проб. Изучение неспецифичного иммунитета включает в себя определение уровня:

- моноцитов,

- лейкоцитов,

- оценку компонентов системы комплемента,

- активности мононуклеарных фагоцитов.

Проводится оценка состояния клеточного иммунитета путем подсчета процентного соотношения Т-лимфацитов, Х-хеллеров. Для определения активности гуморального иммунитета выполняется определение количества иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM, IgD, IgE.

Чтобы выявить, был ли ревматизм запущен стрептококком группы А, нередко проводится АСЛО. Могут использовать и другие серологические и бактериологические тесты. Для выявления ревматизма часто используется анализ АЦЦП.

При выполнении АЦЦП показатели крови при ревматоидном артрите, ревматизме сердца и других аутоиммунных отклонениях будут отличаться от нормы в 80% случаев.

Кроме того, выполняются анализы на антитела следующих типов:

- антинуклеарные,

- к гистонам,

- к рибонуклеопротеидам,

- к Sm-антигену,

- к Ro(Robert)/SS-A,

- к La(Lane)/SS-B,

- к кардиолипину,

- к Scl-70,

- к аминоацилсинтетазе тРНК,

- АФА,

- АсА,

- АФЛ.

Если клинические проявления со стороны суставов выражены отчетливо, может потребоваться исследование синовиальной жидкости. В норме она является стерильной. При ревматизме ее химический состав претерпевает некоторые изменения. Результаты анализов дают возможность точно поставить диагноз.

Электрокардиограмма

Учитывая, что повреждение сердца при развитии ревматизма у взрослых и детей не является редкостью, в большинстве случае врачами назначается электрокардиограмма. Картина, присутствующая на ЭКГ, позволяет распознать имеющиеся нарушения в работе сердечных мышц.

Изменения ритма, которые могут быть выявлены при проведении данного исследования, нередко указывают на то, что у пациента может развиваться ревмокардит.

ЭКГ при ревматизме проводят с определенной частотой. Это необходимо для предупреждения развития осложнений со стороны сердца. Данное обследование может дополняться УЗИ.

Рентген

При ревматизме диагностика предполагает использование метода рентгенографии. Часто выполняются снимки пораженных суставов. С помощью этого исследования диагностируют нарушения в работе опорно-двигательного аппарата как у ребенка, так и у взрослого пациента. На снимке видны повреждения суставов и степень их выраженности.

Даже минимальное сужение суставных щелей и деформации, которые часто встречаются при ревматизме, говорят о том, что патология протекает в активной форме. В большинстве случаев рентген позволяет подтвердить диагноз и точно определить, какие изменения в суставах произошли при этом заболевании.

Ревматизм (ревматическая лихорадка)

Ревматизм – воспалительное инфекционно-аллергическое системное поражение соединительной ткани различной локализации, преимущественно сердца и сосудов. Типичная ревматическая лихорадка характеризуется повышением температуры тела, множественными симметричными артралгиями летучего характера, полиартритом. В дальнейшем могут присоединяться кольцевидная эритема, ревматические узелки, ревматическая хорея, явления ревмокардита с поражением клапанов сердца. Из лабораторных критериев ревматизма наибольшее значение имеют положительный СРБ, повышение титра стрептококковых антител. В лечении ревматизма используются НПВС, кортикостероидные гормоны, иммунодепрессанты.

Ревматизм (синонимы: ревматическая лихорадка, болезнь Сокольского — Буйо) протекает хронически, со склонностью к рецидивам, обострения наступают весной и осенью. На долю ревматического поражения сердца и сосудов приходится до 80% приобретенных пороков сердца.

В ревматический процесс часто оказываются вовлеченными суставы, серозные оболочки, кожа, центральная нервная система. Частота заболеваемости ревматизмом составляет от 0,3% до 3%.

Ревматизм обычно развивается в детском и подростковом возрасте (7-15 лет); дети дошкольного возраста и взрослые заболевают гораздо реже; в 3 раза чаще ревматизмом страдают лица женского пола.

Ревматизм (ревматическая лихорадка)

Ревматической атаке обычно предшествует стрептококковая инфекция, вызываемая β-гемолитическим стрептококком группы А: скарлатина, тонзиллит, родильная горячка, острый отит, фарингит, рожа.

У 97% пациентов, перенесших стрептококковую инфекцию, формируется стойкий иммунный ответ.

У остальных лиц стойкого иммунитета не вырабатывается, и при повторном инфицировании β-гемолитическим стрептококком развивается сложная аутоиммунная воспалительная реакция.

Развитию ревматизма способствуют сниженный иммунитет, молодой возраст, большие коллективы (школы, интернаты, общежития), неудовлетворительные социальные условия (питание, жилье), переохлаждение, отягощенный семейный анамнез.

В ответ на внедрение β-гемолитического стрептококка в организме вырабатываются антистрептококковые антитела (антистрептолизин-О, антистрептогиалуронидаза, антистрептокиназа, антидезоксирибонуклеаза В), которые вместе с антигенами стрептококка и компонентами системы комплемента образуют иммунные комплексы. Циркулируя в крови, они разносятся по организму и оседают в тканях и органах, преимущественно локализуясь в сердечно-сосудистой системе. В местах локализации иммунных комплексов развивается процесс асептического аутоиммунного воспаления соединительной ткани. Антигены стрептококка обладают выраженными кардиотоксическими свойствами, что приводит к образованию аутоантител к миокарду, еще более усугубляющих воспаление. При повторном инфицировании, охлаждении, стрессовых воздействиях патологическая реакция закрепляется, способствуя рецидивирующему прогрессирующему течению ревматизма.

Процессы дезорганизации соединительной ткани при ревматизме проходят несколько стадий: мукоидного набухания, фибриноидных изменений, гранулематоза и склероза. В ранней, обратимой стадии мукоидного набухания развивается отек, набухание и расщепление коллагеновых волокон.

Если на этом этапе повреждения не устраняются, то наступают необратимые фибриноидные изменения, характеризующиеся фибриноидным некрозом волокон коллагена и клеточных элементов. В гарнулематозной стадии ревматического процесса вокруг зон некроза формируются специфические ревматические гранулемы.

Заключительная стадия склероза является исходом гранулематозного воспаления.

Продолжительность каждой стадии ревматического процесса составляет от 1 до 2 месяцев, а всего цикла – около полугода. Рецидивы ревматизма способствуют возникновению повторных тканевых поражений в зоне уже имеющихся рубцов.

Поражение ткани сердечных клапанов с исходом в склероз приводит к деформации створок, их сращению между собой и служит самой частой причиной приобретенных пороков сердца, а повторные ревматические атаки лишь усугубляют деструктивные изменения.

Клиническую классификацию ревматизма производят с учетом следующих характеристик:

- Фазы заболевания (активная, неактивная)

В активной фазе выделяется три степени: I – активность минимальная, II– активность умеренная, III – активность высокая. При отсутствии клинических и лабораторных признаков активности ревматизма, говорят о его неактивной фазе.

- Варианта течения (острая, подострая, затяжная, латентная, рецидивирующая ревматическая лихорадка)

При остром течении ревматизм атакует внезапно, протекает с резкой выраженностью симптомов, характеризуется полисиндромностью поражения и высокой степенью активности процесса, быстрым и эффективным лечением. При подостром течении ревматизма продолжительность атаки составляет 3-6 месяцев, симптоматика менее выражена, активность процесса умеренная, эффективность от лечения выражена в меньшей степени.

Затяжной вариант протекает с длительной, более чем полугодовой ревматической атакой, с вялой динамикой, моносиндромным проявлением и невысокой активностью процесса. Латентному течению свойственно отсутствие клинико-лабораторных и инструментальных данных, ревматизм диагностируется ретроспективно, по уже сформировавшемуся пороку сердца.

Непрерывно рецидивирующий вариант развития ревматизма характеризуется волнообразным, с яркими обострениями и неполными ремиссиями течением, полисинромностью проявлений и быстро прогрессирующим поражением внутренних органов.

- Клинико-анатомической характеристики поражений:

- с вовлеченностью сердца (ревмокардит, миокардиосклероз), с развитием порока сердца или без него;

- с вовлеченностью других систем (ревматическое поражение суставов, легких, почек, кожи и подкожной клетчатки, нейроревматизм)

Симптомы ревматизма крайне полиморфны и зависят от степени остроты и активности процесса, а также вовлеченности в процесс различных органов.

Типичная клиника ревматизма имеет прямую связь с перенесенной стрептококковой инфекцией (тонзиллитом, скарлатиной, фарингитом) и развивается спустя 1-2 недели после нее. Заболевание начинается остро с субфебрильной температуры (38—39 °С), слабости, утомляемости, головных болей, потливости.

Одним из ранних проявлений ревматизма служат артралгии — боли в средних или крупных суставах (голеностопных, коленных, локтевых, плечевых, лучезапястных).

При ревматизме артралгии носят множественный, симметричный и летучий (боли исчезают в одних и появляются в других суставах) характер.

Отмечается припухлость, отечность, локальное покраснение и повышение температуры, резкое ограничение движений пораженных суставов.

Течение ревматического полиартрита обычно доброкачественно: через несколько дней острота явлений стихает, суставы не деформируются, хотя умеренная болезненность может сохраняться в течение длительного времени.

Спустя 1-3 недели присоединяется ревматический кардит: боли в сердце, сердцебиение, перебои, одышка; астенический синдром (недомогание, вялость, утомляемость). Поражение сердца при ревматизме отмечается у 70-85% пациентов.

При ревмокардите воспаляются все или отдельные оболочки сердца. Чаще происходит одновременное поражение эндокарда и миокарда (эндомиокардит), иногда с вовлеченностью перикарда (панкардит), возможно развитие изолированного поражения миокарда (миокардит).

Во всех случаях при ревматизме в патологический процесс вовлекается миокард.

При диффузном миокардите появляются одышка, сердцебиения, перебои и боли в сердце, кашель при физической нагрузке, в тяжелых случаях – недостаточность кровообращения, сердечная астма или отек легких. Пульс малый, тахиаритмичный. Благоприятным исходом диффузного миокардита считается миокардитический кардиосклероз.

При эндокардите и эндомиокардите в ревматический процесс чаще вовлекается митральный (левый предсердно-желудочковый) клапан, реже аортальный и трикуспидальный (правый предсердно-желудочковый) клапаны. Клиника ревматического перикардита аналогична перикардитам иной этиологии.

При ревматизме может поражаться центральная нервная система, специфическим признаком при этом служит, так называемая, ревматическая или малая хорея: появляются гиперкинезы – непроизвольные подергивания групп мышц, эмоциональная и мышечная слабость.

Реже встречаются кожные проявления ревматизма: кольцевидная эритема (у 7–10% пациентов) и ревматические узелки.

Кольцевидная эритема (аннулярная сыпь) представляет собой кольцевидные, бледно-розовые высыпания на туловище и голенях; ревматические подкожные узелки — плотные, округлые, безболезненные, малоподвижные, единичные или множественные узелки с локализацией в области средних и крупных суставов.

Поражение почек, брюшной полости, легких и др. органов встречается при тяжелом течении ревматизма, крайне редко в настоящее время. Ревматическое поражения легких протекает в форме ревматической пневмонии или плеврита (сухого или экссудативного).

При ревматическом поражении почек в моче определяются эритроциты, белок, возникает клиника нефрита. Поражение органов брюшной полости при ревматизме характеризуется развитием абдоминального синдрома: болями в животе, рвотой, напряжением брюшных мышц.

Повторные ревматические атаки развиваются под влиянием переохлаждения, инфекций, физического перенапряжения и протекают с преобладанием симптомов поражения сердца.

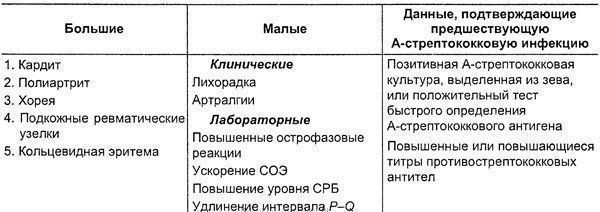

Объективными диагностическими критериями ревматизма служат разработанные ВОЗ (1988 г.) большие и малые проявления, а также подтверждение предшествующей стрептококковой инфекции.

К большим проявлениям (критериям) ревматизма относятся полиартрит, кардит, хорея, подкожные узелки и кольцевидная эритема.

Малые критерии ревматизма делятся на: клинические (лихорадка, артралгии), лабораторные (повышение СОЭ, лейкоцитоз, положительный С-реактивный белок) и инструментальные (на ЭКГ — удлинение Р – Q интервала).

Доказательствами, подтверждающими предшествующую стрептококковую инфекцию, служат повышение титров стрептококковых антител (антистрептолизина, антистрептокиназы, антигиалуронидазы), бакпосев из зева β-гемолитического стрептококка группы А, недавняя скарлатина.

Диагностическое правило гласит, что наличие 2-х больших или 1-го большого и 2-х малых критериев и доказательства перенесенной стрептококковой инфекции подтверждает ревматизм. Дополнительно на рентгенограмме легких определяется увеличение сердца и снижение сократительной способности миокарда, изменение сердечной тени. По УЗИ сердца (ЭхоКГ) выявляются признаки приобретенных пороков.

Активная фаза ревматизма требует госпитализации пациента и соблюдения постельного режима. Лечение проводится ревматологом и кардиологом.

Применяются гипосенсибилизирующие и противовоспалительные препараты, кортикостероидные гормоны (преднизолон, триамцинолон), нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, индометацин, фенилбутазон, ибупрофен), иммунодепрессанты (гидроксихлорохин, хлорохин, азатиоприн, 6-меркаптопурин, хлорбутин).

Санация потенциальных очагов инфекции (тонзиллита, кариеса, гайморита) включает их инструментальное и антибактериальное лечение. Использование антибиотиков пенициллинового ряда при лечении ревматизма носит вспомогательный характер и показано при наличии инфекционного очага или явных признаков стрептококковой инфекции.

В стадии ремиссии проводится курортное лечение в санаториях Кисловодска или Южного берега Крыма. В дальнейшем для предупреждения рецидивов ревматизма в осеннее-весенний период проводят месячный профилактический курс НПВП.

Своевременное лечение ревматизма практически исключает непосредственную угрозу для жизни. Тяжесть прогноза при ревматизме определяется поражением сердца (наличием и тяжестью порока, степенью миокардиосклероза). Наиболее неблагоприятно с прогностической точки зрения непрерывно прогрессирующее течение ревмокардитов.

Опасность формирования пороков сердца повышается при раннем возникновении ревматизма у детей, поздно начатом лечении. При первичной ревматической атаке у лиц старше 25 лет течение более благоприятно, клапанные изменения обычно не развиваются.

Меры первичной профилактики ревматизма включают выявление и санацию стрептококковой инфекции, закаливание, улучшение социально-бытовых, гигиенических условий жизни и труда. Предупреждение рецидивов ревматизма (вторичная профилактика) проводится в условиях диспансерного контроля и включает профилактический прием противовоспалительных и противомикробных препаратов в осенне-весенний период.

Острая ревматическая лихорадка. Диагностика ОРЛ

6555

Установление диагноза ОРЛ — сложная клиническая задача, так как нет ни одного строго специфического теста для этого заболевания. С 1940 г. используются диагностические критерии ревматизма Киселя—Джонса, которые постоянно пересматриваются АРА и АКА. Последний пересмотр критериев состоялся в 1992 г. и в этой модификации они рекомендованы ВОЗ для диагностики ОРЛ (табл. 3.3). Наиболее надежным подтверждением предшествующей стрептококковой инфекции является обнаружение повышенных титров антистрептококковых антител. В 80% случаев первой атаки ОРЛ повышены титры АСЛ-О, при оценке титров нескольких типов антистрептококковых антител (АСЛ-О, АСК, АСГ, анти-ДНКазы В) частота этого признака достигает 95-97%. Важно помнить, что повышение титров антистрептококковых антител происходит в течение первого месяца от начала заболевания и сохраняется в течение 3 месяцев, а через 4—6 месяцев происходит их снижение.

Таблица 3.3. Критерии диагностики ревматизма (АКА, 1992)

Примечание. Для постановки диагноза необходимо 2 основных признака или 1 большой и 2 малых критерия в сочетании с данными, документированно подтверждающими предшествующую стрептококковую инфекцию.

Для подтверждения активного ревматического процесса необходимо проводить комплексное обследование, включающее:

• клинический анализ крови; • биохимический анализ крови (протеинограмма, фибриноген, СРВ, сиаловые кислоты, церулоплазмин, серомукоид и др.); • серологическое исследование крови (титры антистрептококковых антител: АСЛ-О, АСК, АСГ, анти-ДНКазы В); • культивирование материала из зева для выявления (3~гемолитического стрептококка группы А; • микробиологическое исследование крови (посев на стерильность с целью исключения инфекционного эндокардита); • рентгенографию органов грудной клетки; • ЭКГ; • ФКГ; • ЭхоКГ. Примеры клинических диагнозов: • ОРЛ: кардит средней степени тяжести (митральный вальвулит). Мигрирующий полиартрит. НК II ст. (ФК II). • ОРЛ: хорея. НК 0 ст. (ФК 0). • Повторная ревматическая лихорадка: кардит. Митрально-аортальный порок сердца: незначительный митральный стеноз, митральная недостаточность I степени, аортальная недостаточность I степени. Полиартралгии. НК II ст. (ФК II). • Хроническая ревматическая болезнь сердца: краевой фиброз створок аортального клапана. НК 0 ст. (ФК 0). • Хроническая ревматическая болезнь сердца: митрально-аортальный порок сердца: митральная недостаточность II степени, аортальная недостаточность I степени. НК ПА ст. (ФК И). В.И. Мазуров

Опубликовал Константин Моканов

- Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника — остеохондроз, спондилез и спондилоартроз К группе остеоартроз, по отечественной классификации, относятся и дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника — остеохондроз, спондилез и спондилоартроз, имеющие сходные с остеоартрозом.. Ревматические заболевания

- Паранеопластический синдром Существует взаимосвязь между злокачественными заболеваниями и воспалительными заболеваниями суставов, околосуставных мягких тканей. Эти воспалительные заболевания и синдромы условно можно разделить на 2.. Ревматические заболевания

- Болезнь Стилла у взрослых Воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся рецидивирующей гектической лихорадкой, артритом и макулопапулезной сыпью. Впервые описано George Still в 1986 году у детей, а в 1972 году — у взрослых. Ревматические заболевания

- Поражения опорно-двигательного аппарата при сахарном диабете Современная эндокринология имеет значительные достижения в изучении различных проявлений влияния гормонов на процессы жизнедеятельности организма. Успехи в клеточной, молекулярной биологии и генетике.. Ревматические заболевания

- Ревматоидный васкулит Клинические признаки системного ревматоидного васкулита относятся к числу редких внесуставных проявлений РА (см. также экстраартикулярные проявления РА). Они встречаются менее чем у 1% больных. Однако на аутопсии системное поражение сосудов обнаруживается в 14—25% случаев. Ревматические заболевания

- Системная склеродермия. Дифференциальная диагностика Системная склеродермия, острое течение, с распространенным поражением кожи в стадии плотного отека, синдромом Рейно, полиартритом, полимиозитом и висцеральными поражениями (кардит, пневмонит, острая склеродермическая нефропатия со злокачественной артериальной гипертензией и прогрессирующей почеч… Ревматические заболевания

- Недостаточность митрального клапана Недостаточность митрального клапана — неполное смыкание двухстворчатого клапана во время систолы левого желудочка, что приводит к обратному току крови из желудочка в левое предсердие. В изолированном.. Ревматические заболевания

Диагностические критерии ревматизма

Диагностика

ревматизма представляет

порой значительные трудности,

так как наиболее частые его

проявления (полиартрит

и кардит) неспецифичны.

Широко используются

диагностические критерии

ревматизма, среди которых

выделяют большие и малые.

-

Большие

критерии -

кардит,

полиартрит, хорея, кольцевидная

эритема и подкожные

ревматические узелки. - Малые критерии

-

предшествующий

ревматический анамнез

или ревматический порок

сердца, артралгии, лихорадка,

повышение показателей

острой фазы (СОЭ, С‑реактивный

белок, лейкоцитоз), удлинение

интервала PQ. -

Данные,

подтверждающие предшествующую

стрептококковую инфекцию - повышение

титров АСЛО или других

противострептококковых

антител, высевание из

зева стрептококка группы

А, недавно перенесенная

скарлатина. -

Диагностическое

правило: наличие двух

больших или одного большого

и двух малых признаков при

тщательно документированной

предшествующей стрептококковой

инфекции в анамнезе

подтверждает диагноз

ревматизма.

Классификация ревматизма

-

При формулировке

диагноза ревматизма

учитываются активность

процесса, характер течения

заболевания,

клинико-анатомическая

характеристика поражения

сердца и других органов и

систем, а также состояние

кровообращения. -

Активность

ревматизма или его наиболее

частого проявления –

ревмокардита – очень важно

отразить в диагнозе. -

Минимальная

активность(I степень

активности) – клинические

проявления ревматизма

слабо выражены, показатели,

выявленные при инструментальных

и лабораторных исследованиях,

изменены незначительно

по сравнению с нормой.

Умеренная

активность(II степень

активности) – может

наблюдаться умеренная

лихорадка, отмечаются

умеренно или слабо выраженные

признаки ревмокардита,

полиартралгии или признаки

хореи. Лабораторные

показатели воспалительной

активности изменены

незначительно.

-

Максимальная

активность (III степень

активности) – все клинические

проявления ярко выражены,

а лабораторные острофазовые

показатели значительно

изменены. -

Неактивная

фаза– констатируется

исход перенесенного

ранее ревмокардита. -

Течение

ревматизма может быть острым,

подострым, затяжным,

непрерывно рецидивирующим

и латентным.

Острое течениенаблюдается у детей и лиц

молодого возраста. Начало

болезни бурное, с быстрым

нарастанием симптоматики.

Характерны лихорадка

до 39–40°C, мигрирующий полиартрит

крупных суставов или острейшая

артралгия, серозит разной

локализации, повышение

лабораторных показателей,

умеренный кардит, быстрое

обратное развитие в течение

не более 2–3 месяцев.

Подострое

течение– волнообразная

лихорадка, тяжелый,

периодически обостряющийся

кардит, умеренный полиартрит

(может отсутствовать),

меньшая тенденция к

полисиндромности,

длительность до 3–6 месяцев.

Затяжное

течениечаще бывает у

лиц с возвратным ревмокардитом.

Кардит торпидный, длится

свыше 6 месяцев без выраженных

обострений, но и без полных

ремиссий.

Непрерывно

рецидивирующее течениехарактеризуется

волнообразностью с

повторными обострениями.

Обострения сменяются

неполными ремиссиями.

Наблюдаются лихорадка,

значительное изменение

лабораторных показателей,

тенденция к полисиндромности

(панкардит, диффузный

миокардит, полисерозит,

полиартрит, васкулит,

гломерулонефрит).

Латентное

течение– обычно

первично-хроническое.

Устанавливается чаще

ретроспективно на основании

уже сформировавшегося

порока сердца. Заболевание

обнаруживается

морфологически при

операции на сердце, при

диспансерном обследовании

в случаях наличия угрозы

ревматизма и клапанных

пороков сердца.

В таблице

4.5 представлена классификация

ревматизма.

Таблица

4.5.

Классификация

ревматизма

| Фаза болезни (активность) | Клинико-анатомическая характеристика поражения | Характертечения | Состояие кровообращения | |

| Сердца | Других органов и систем | |||

| Активная | Ревмокардит первичный без порока клапанов | Полиартрит, серозиты (плеврит, перитонит, абдоминальный синдром) | Острое | Н0 |

| Активность I, II, III ст. | Ревмокардит возвратный с пороком клапанов (каким) | Хорея, энцефалит, церебральный васкулит, нервно-психические расстройства | Подострое | Н1 |

| Ревматизм без явных сердечных изменений | Васкулиты, нефриты, гепатиты, пневмонии, поражение кожи, ирит, иридоциклит, тиреоидит | Непрерывно рецидивирующее | НIIА | |

| Неактивная | Рвматический миокардиосклероз. Порок сердца (какой) | Последствия и остаточные явления перенесенных внесердечных поражений | Латентное | НIIБНIII |

Симптомы ревматизма

Поскольку клинических и лабораторных симптомов ревматизма, характерных только для этого заболевания, не существует, Т. Дюкетт Джонс в 1944 г. разработал диагностические критерии, позволяющие избежать гипердиагностики.

Критерии Джонса были в 1992 г. пересмотрены Американской кардиологической ассоциацией. Эти критерии (5 больших и 4 малых) предназначены для диагностики только первой ревматической атаки, но не последующих.

Диагноз ревматизма правомочен, если присутствуют 2 больших критерия либо 1 большой и 2 малых; кроме того, абсолютно необходимы микробиологические или серологические доказательства недавно перенесенной инфекции, вызванной стрептококками группы А.

Даже при строгом следовании этим правилам оценки симптомов ревматизма возможна как гипер-, так и гиподиагностика. Так, есть три ситуации, при которых диагноз ревматизма можно поставить без наличия достаточных критериев Джонса. Симптомы ревматизма могут проявляться только малой хореей.

У больных, обратившихся к врачу через несколько месяцев от начала заболевания, единственным симптомом ревматизма может быть вялотекущий кардит. При повторных ревматических атаках клиническая картина может не соответствовать критериям Джонса.

Большие критерии ревматизма

Есть 5 больших критериев. Наличие 2 больших критериев с подтверждением (микробиологическим или серологическим) перенесенной инфекции стрептококка группы А отвечает критериям Джонса.

Мигрирующий полиартрит. Первая ревматическая атака сопровождается артритом приблизительно в 75 % случаев. Для симптомов ревматизма в этом случае типично поражение крупных суставов, в первую очередь — коленных, голеностопных, лучезапястных и локтевых.

Вовлечение суставов позвоночника, мелких суставов кистей, ступней, а также тазобедренных суставов наблюдается редко. Пораженные суставы обычно горячие на ощупь, гиперемированы и отечны. Характерна выраженная болезненность, не соответствующая другим проявлениям артрита: больные с трудом переносят даже прикосновение постельного белья.

Боль может возникать раньше других признаков воспаления суставов. Артрит носит мигрирующий характер: через 1-3 дня воспаление одного сустава стихает, но поражается другой крупный сустав или несколько суставов. Без лечения выраженный артрит может сохраняться несколько недель.

Моноартрит для симптомов ревматизма нетипичен, за исключением случаев, когда до возникновения ревматизма больной получал НПВС и развитие мигрирующего полиартрита было подавлено. Отсюда следует, что если у ребенка с лихорадкой и артритом подозревается ревматизм, лучше воздержаться от назначения салицилатов, чтобы убедиться в мигрирующем характере артрита.

Еще одна типичная черта артрита при ревматизме — резкое улучшение в ответ даже на малые дозы салицилатов. При отсутствии данного симптома ревматизма следует предположить другой диагноз. Как правило, ревматический артрит не приводит к деформации суставов.

Синовиальная жидкость пораженных суставов обычно содержит 10 000-100 000 лейкоцитов/мм3 (преимущественно нейтрофилов), около 40 г/л белка, нормальное количество глюкозы и образует плотный муциновый сгусток. Часто артрит — первый симптом ревматизм, и его выраженность некоторое время коррелирует с уровнем антистрептококковых антител. Между тяжестью артрита и поражения сердца существует обратная зависимость.

Кардит, возникающее в результате его хроническое поражение сердца — наиболее опасные симптомы ревматизма. По существу, именно с ними связана летальность и развитие осложнений. Характерен панкардит с вовлечением миокарда, перикарда и эндокарда.

Поражение сердца во время ревматической атаки варьирует от смертельного молниеносного экссудативного панкардита до легкого преходящего кардита. Эндокардит (вальвулит), проявляющийся шумом (шумами) в сердце — почти обязательный компонент ревматического кардита. Перикардит и миокардит метут отсутствовать.

Мио- или перикардит без эндокардита при ревматическом поражении сердца встречается редко. В большинстве случаев поражается митральный клапан либо митральный клапан в сочетании с аортальным. Возникновение изолированного аортального порока или вовлечение правых отделов сердца необычно.

Тяжелые осложнения и отдаленные последствия обусловлены исключительно поражением клапанов сердца в результате одной ревматической атаки и более. Недостаточность клапанов может возникнуть как в острую стадию, так и в стадию выздоровления, а стеноз, как правило, появляется через несколько лет или даже десятилетий от начала ревматизма.

Однако в развивающихся странах, где симптомы ревматизма обычно возникают в более молодом возрасте, митральный и аортальный стенозы формируются быстрее и могут наблюдаться даже у детей младшего возраста.

Острый ревматический кардит обычно проявляется тахикардией и шумами в сердце. Также могут присутствовать симптомы миокардита и перикардита. При среднетяжелом и тяжелом ревматическом кардите развивается кардиомегалия и сердечная недостаточность, которая сопровождается увеличением печени, периферическими отеками и отеком легких.

При ЭхоКГ обнаруживается выпот в полости перикарда, сниженная сократимость миокарда желудочков и регургитация на аортальном или митральном клапанах. Митральная регургитация проявляется высокочастотным голосистолическим шумом на верхушке, проводящимся в подмышечную область.

Выраженная митральная регургитация может сопровождаться мезодиастолическим шумом на верхушке из-за относительного митрального стеноза. Об аортальной недостаточности говорит высокочастотный убывающий диастолический шум возле левого края грудины.

Регургитация, выявленная при ЭхоКГ, но не подтвержденная данными аускультации, не может считаться признаком кардита (согласно критериям Джонса).

Кардит при первой ревматической атаке развивается у 50-60% больных. У этих больных последующие ревматические атаки очень часто сопровождаются кардитом. Основное последствие острого ревматического кардита — это хроническое прогрессирующее поражение клапанов, в первую очередь стеноз. Такие больные нередко нуждаются в протезировании клапанов и предрасположены к инфекционному эндокардиту.

Хорея. Малая хорея (хорея Сиденгама) возникает у 10% больных ревматизмом. Она обычно проявляется изолированными, слабо выраженными нарушениями поведения.

Характерны эмоциональная лабильность, нарушения координации движений, снижение успеваемости в школе, непроизвольные движения и гримасничанье, которые усиливаются при психическом напряжении и исчезают во сне. Изредка двигательные нарушения бывают односторонними.

Латентный период от стрептококковой инфекции до развития хореи больше, чем при артрите или кардите, и может достигать нескольких месяцев. Начало может быть незаметным, при этом на симптомы обращают внимание лишь через несколько месяцев. Диагностику хореи облегчают следующие признаки:

- рукопожатие доярки (чтобы выявить этот симптом, врач протягивает ребенку палец и просит его сжать; при наличии хореи хватка то ослабевает, то возвращается к норме);

- непроизвольное сгибание пальцев и пронация кистей при попытке вытянуть руки;

- червеобразные движения высунутого языка;

- расстройство тонких движений (легче всего обнаружить при изучении почерка).

Диагноз основывается на клинических симптомам ревматизма и наличии антител к стрептококками группы А. Следует помнить, что при длительном латентном периоде уровень антител может снизиться до нормы. Хорея переносится очень тяжело, но зато практически никогда не приводит к постоянным неврологическим нарушениям.

Кольцевидная эритема. Эта разновидность сыпи характерна для ревматической атаки, но наблюдается редко — менее чем в 3% случаев.

Кольцевидная эритема представляет собой гиперемированные пятна с извилистой границей и бледным центром. Зуда не бывает. Сыпь располагается преимущественно на туловище и конечностях; лицо остается чистым.

При согревании кожи кольцевидная эритема выступает ярче.

Подкожные узелки встречаются редко (менее чем в 1 % случаев симптомов ревматизма). Диаметр их около 1 см, консистенция плотная. Узелки локализуются на разгибательной поверхности конечностей вдоль сухожилий и вблизи костных выступов. Наличие подкожных узелков сочетается с выраженным поражением сердца.

Малые критерии ревматизма

Клинических малых критериев два — это артралгия (в отсутствие полиартрита, который относится к большим критериям) и лихорадка (обычно возникает в начале заболевания; температура тела нередко выше 38,9 °С). К лабораторным и инструментальным малым критериям относятся признаки острой фазы воспаления например, повышенный уровень С-реактивного протеина, увеличенная СОЭ).

Признаки недавно перенесенной стрептококковой инфекции абсолютно необходимы для постановки диагноза ревматизма.

Для ревматической атаки типично развитие ее через 2-4 нед. от острого стрептококкового фарингита. К этому моменту клинические признаки фарингита исчезают, а высеять стрептококки группы А из отделяемого зева либо обнаружить их антигены удается только в 10-20% случаев. У трети больных фарингит в анамнезе отсутствует.

Поэтому для доказательства недавно перенесенной стрептококковой инфекции и наличия симптомов ревматизма используют повышенный титр антител к стрептококкам группы А. Создан набор для экспресс-диагностики (в нем используется реакция агглютинации на стекле), способный обнаруживать антитела к 5 различным антигенам стрептококков типа А.

Хотя этот тест позволяет быстро получить результат, прост в использовании и широко доступен, но он хуже стандартизован, чем другие тесты, и дает менее воспроизводимые результаты. Поэтому пользоваться им для того, чтобы доказать недавно перенесенную стрептококковую инфекцию, не следует.

Если измеряется титр только одного вида антител (например, антристрептолизина О), его повышение удается зарегистрировать лишь у 80—85% больных с ревматической атакой и симптомами ревматизма. Если измеряется титр 3 различных антител (например, антристрептолизина О, антиДНКазы В и антигиалуронидазы), частота положительных результатов достигает 95-100%.

Следовательно, при наличии клинических симптомов ревматизма следует определять титр нескольких антистрептококковых антител.

Возникли вопросы или что-то непонятно? Спросите у редактора статьи — здесь.

Максимальная выраженность симптомов ревматизма обычно совпадает с максимальным титром антистрептококковых антител (исключение — больные с хореей). В большинстве случаев при хорее удается обнаружить увеличенные титры антител к одному антигену стрептококков А и более, однако титры этих антител нередко лишь немного превышают норму.

Не следует ставить диагноз ревматизм ребенку с увеличенными титрами антистрептококковых антител, если не выполняются критерии Джонса и клинические симптомы ревматизма. Повышенный титр антител в таких случаях — обычно просто совпадение.

Сказанное особенно верно для детей младшего возраста, среди которых летом распространена стрептококковая пиодермия, а зимой и весной — стрептококковый фарингит.

Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.