В детском возрасте, в отличие от взрослых, редко встречаются изолированные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки. По статистике на их долю приходится всего от 10 до 15%. Значительно более распространено сочетанное воспаление этих отделов пищеварительного тракта.

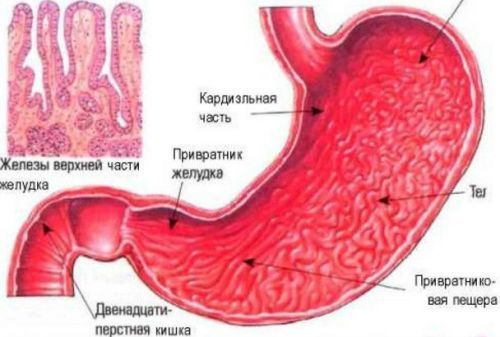

Гастродуоденит у детей — это упорное воспаление слизистой оболочки, сопровождаемое неспецифическими нарушениями ее структуры, изменением секреторной и двигательной функции органов. Гастрит и дуоденит больше всего отражаются на деятельности пилорического отдела желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки и, находящегося между ними, сфинктера (канала для прохода пищи).

За последние 20 лет выросла распространенность гастродуоденита среди малышей до 6 лет почти в два раза, у школьников — на 50%. В клиническом течении заболевание детей имеет особенность быстро переходить в хронический процесс, проявляться стертыми симптомами, принимать маски другой патологии.

Детские гастроэнтерологи утверждают, что признаки хронического гастродуоденита сейчас можно выявить у каждого третьего ребенка.

Как желудок, так и двенадцатиперстная кишка являются органами, продуцирующими гормонально-активные вещества. Именно они регулируют под воздействием сигналов нервной и эндокринной системы все функции, «включают» в пищеварение ферменты поджелудочной железы и содержимое желчевыводящих путей.

В желудке вырабатываются стимуляторы синтеза соляной кислоты (пепсин, гастрин, гистамин, ацетилхолин), а их антагонисты (энтерогастрон, холецистокинин, секретин, панкреозимин, энтерокринин, валликинин) производит слизистая двенадцатиперстной кишки.

Для нормальной работы пилорического отдела и обеспечения пропускной способности имеет значение нейтрализация соляной кислоты в области луковицы — пограничная зона, при щелочной реакции сфинктер открывается, при кислотной — закрыт

Для нормальной работы пилорического отдела и обеспечения пропускной способности имеет значение нейтрализация соляной кислоты в области луковицы — пограничная зона, при щелочной реакции сфинктер открывается, при кислотной — закрыт

Под воздействием поражающих факторов в обоих органах возникают изменения структуры клеток эпителия, железистые виды теряют возможность вырабатывать секрет, слизь. Нарушается соотношение кислотных и ощелачивающих веществ. В результате пищевой комок не выводится из желудка с необходимой скоростью.

Усиливается токсическое и аллергическое воздействие. Сначала на слизистой обоих органов появляется раздражение, затем клетки подвергаются дистрофии (нарушение питания), впоследствии отмирают при полной атрофии.

Не менее важна местная защитная реакция. Сначала считалось, что местный иммунитет просто падает, в результате усиливается агрессивность поражающих факторов. В настоящее время доказано, что иммунитет изменяется: он обеспечивает формирование антител к собственным клеткам и поддерживает атаку на регулирующую систему, разрушение слизистой оболочки.

Значительно подавляется способность к восстановлению. У детей большое значение придается нарушению регуляции секреции и выделения панкреатического сока и желчи. На поджелудочную железу и желчные протоки распространяется воспалительный процесс.

Возникает замкнутый круг, поддерживающий нарушенное ощелачивание содержимого двенадцатиперстной кишки, что способствует прогрессированию атрофических изменений в клетках эпителия.

Почему возникает гастродуоденит?

Список причин гастродуоденита у детей возглавляет бактерия Helicobacter pylori — вызывает 60–70% случаев заболевания. Обычно воспаление переходит из пилорического отдела желудка, где «проживает» возбудитель. В детском возрасте у пациентов нередко наблюдаются сочетания с другими возбудителями (энтеровирусами, герпесом, вирусом Эпштейна-Барр).

Воспаление в желудке вызывает переход эпителия в кишечник (метаплазию). В двенадцатиперстной кишке появляются островки «неродных» желудочных клеток. Helicobacter pylori поселяется именно в этих очагах. Они подвергаются воздействию факторов кишечника, поскольку не имеют к ним устойчивости. Процесс сопровождается возникновением эрозий.

Другие внешние и внутренние факторы могут самостоятельно вызвать заболевание или играют роль повышенного риска.

К внешним (экзогенным) причинам чаще относятся:

- перенесенные пищевые токсикоинфекции;

- безответственное отношение родителей к питанию малыша, срыв режима кормления, нарушение полноценности продуктов по качеству;

- бесконтрольное употребление дошкольниками и школьниками продукции фастфуда, раздражающей слизистую оболочку желудка;

- питание подростков всухомятку, поспешно без должного прожевывания;

- вынужденное длительное лечение препаратами группы антибиотиков, неспецифическими противовоспалительными средствами, гормонами.

Поскольку максимум заболеваемости детей гастродуоденитом приходится на первые школьные годы, врачи считают важной причиной повышение нервной и психической нагрузки, волнения и стрессы, вызванные учебой.

Не все дети достаточно физически подготовлены к школе

Не все дети достаточно физически подготовлены к школе

Среди эндогенных причин:

- патологическое течение беременности и родов у матери;

- раннее переведение с грудного на искусственное вскармливание;

- патология органов пищеварения (холецистит, перенесенный вирусный гепатит, панкреатит, энтероколит, дисбактериоз кишечной флоры);

- эндокринные заболевания (ранний сахарный диабет, недостаточность надпочечников, тиреотоксикоз);

- наличие очагов хронической инфекции при кариесе зубов, тонзиллите, заражении паразитами (гельминтозы, лямблиоз).

Роль факторов риска придается: склонности ребенка к аллергическим реакциям на пищевые продукты, выраженным в виде отека лица, дерматита, крапивницы, наследственной предрасположенности, снижению иммунитета и приспособительных способностей организма после перенесенных болезней.

Все причины способствуют нарушению регуляции кислото- и слизеобразования в желудке, расстройству синтеза гормональных веществ в двенадцатиперстной кишке.

Зубной кариес создает очаг инфекции в организме

Зубной кариес создает очаг инфекции в организме

Общепринятой классификации не существует. Формы и виды подразделяются по течению и визуальной картине воспаления, полученной при гастродуоденоскопии. В зависимости от механизма образования гастродуоденит может быть: первичным, вторичным (на фоне других поражений пищеварительного тракта).

По клиническому течению принято выделять: острый гастродуоденит — возникает редко при пищевых отравлениях, длится до трех месяцев, у 30% детей протекает бессимптомно и переходит в хроническую стадию, хронический — сопровождается описанными ранее признаками морфологической перестройки слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, каждое обострение усугубляет нарушения.

В хроническом течении различают:

- фазы — обострения, полной и неполной ремиссии;

- в зависимости от изменений, выявленных при эндоскопии — поверхностный, гиперпластический, атрофический и эрозивный;

- по гистологическим признакам — выявляют степень воспаления (легкую, умеренную, тяжелую), атрофические изменения клеток, желудочную метаплазию эпителия.

Какие клинические симптомы указывают на гастродуоденит?

Симптомы гастродуоденита у детей при острой форме заключаются во внезапной боли в верхней части живота. Ребенок жалуется на вздутие. Возможна отрыжка, срыгивание у грудничков, рвота у старших. Одновременно возникает нарушение стула (понос или запор). Если лечение начато своевременно, то прогноз полного выздоровления благоприятный.

Хронический гастродуоденит в стадии обострения

При хроническом гастродуодените симптоматика разнообразна, часто практически трудно отличима от признаков патологии других органов пищеварения. Сложно разобраться, какое из заболеваний является первичным.

В фазе обострения дети жалуются на кратковременные схваткообразные или ноющие боли в зоне эпигастрия. Возникают спустя 1,5–2 часа после приема пищи. Может распространяться в пупочную область или правое подреберье. Кормление уменьшает болевые ощущения.

Болевой синдром у ребенка вызван дискинезией двенадцатиперстной кишки. Усиленные сокращения способствуют обратному (рефлюксному) забросу содержимого в желудок. Поскольку в нем находятся желчные кислоты, пациент чувствует отрыжку горечью.

Вместо болей, возможно ощущение распирания, тяжести. Изжога бывает редко. Дети жалуются на тошноту, повышенное выделение слюны.

При осмотре врач обращает внимание на бледность ребенка, недостаточную массу тела, белый или желтоватый налет на языке, отпечатки зубов. Пальпаторно выявляется болезненность в эпигастрии справа, в правом подреберье в точке желчного пузыря, вокруг пупка.

Положителен симптом Кэра (повышенная чувствительность на вдохе в зоне проекции желчного пузыря)

Положителен симптом Кэра (повышенная чувствительность на вдохе в зоне проекции желчного пузыря)

У детей при хроническом дуодените обязательно имеются признаки вегето-сосудистой дистонии, психоэмоциональные расстройства. Они выражаются:

- в частых головных болях;

- нарушении сна (бессонница или сонливость);

- головокружении;

- слабости;

- повышенной потливости;

- усиленной перистальтике кишечника с урчанием в животе.

В случае длительного перерыва между кормлениями возможно проявление симптомов гипогликемии, вызванной падением уровня глюкозы в крови (мышечная слабость, дрожь, внезапное повышение аппетита). Обострения при гастродуодените связаны с периодами межсезонья (весна, осень).

Провоцируются перегрузками в школе, нарушением режима питания и диеты, инфекционными заболеваниями. Боли обычно проходят спустя неделю, но остается болезненность в характерной зоне при пальпации. Период обострения длится до двух месяцев.

Стадия неполной ремиссии не проявляется жалобами пациентов, но обследование устанавливает умеренные эндоскопические изменения. При полной ремиссии нет ни жалоб, ни признаков воспаления при обследовании.

Варианты хронического течения

Способность болезни «маскироваться» под другую патологию вызвала необходимость выделения вариантов течения с характерными симптомами.

Язвенноподобное течение — наиболее распространенный тип, сочетается с выраженным антральным гастритом, «настоящей» язвенной болезнью луковицы двенадцатиперстной кишки или желудка. В фазу обострения возникают голодные и ночные боли в зоне эпигастрия. Они четко зависят от сезона года.

Гастритоподобный гастродуоденит — отличается одновременным течением атрофического фундального гастрита и энтерита. Процесс атрофии эпителия захватывает двенадцатиперстную кишку. При энтерите нарушается всасывание в тонком кишечнике, у ребенка частые поносы, похудение.

Холециститоподобный вариант — вызывается застоем желчи в пузыре и выводных протоках. Боли чаще иррадиируют в правое подреберье и правую часть живота. Они могут носить постоянный характер или проявляться приступами колики. Ребенок ощущает отрыжку горечью, тошноту, при рвоте выделяется желчь. Живот постоянно вздут.

Панкреатитоподобное течение — вызвано воспалением околососочковой зоны в нижней части двенадцатиперстной кишки, где в нее впадают холедох и проток поджелудочной железы. Местно возможно образование дивертикула стенки кишки.

В связи с локальными изменениями, нарушается поставка панкреатического сока и желчи в кишечник. Боли отличаются четкой локализацией в правом подреберье, в связи с употреблением жирной пищей. У детей обнаруживают умеренное пожелтение склер и кожи.

Редко наблюдаются признаки панкреатита (опоясывающая боль, вздутие живота, понос, временная непереносимость молока)

Редко наблюдаются признаки панкреатита (опоясывающая боль, вздутие живота, понос, временная непереносимость молока)

Диагностика

Диагноз гастродуоденита ставится детям при достаточности данных клинического наблюдения, характерных изменениях функции желудка и двенадцатиперстной кишки, по результатам эндоскопии и гистологии.

Для изучения функции проводят дуоденальное зондирование с введением через зонд раствора сульфата магния. У пациента появляется боль и тошнота, обратно вытекает раствор из-за спастического сокращения двенадцатиперстной кишки.

В оценке важно определить в содержимом активность ферментов энтерокиназы и щелочной фосфатазы. Они повышены на ранних стадиях болезни и снижаются по мере атрофии клеток. Микроскопический анализ содержимого из зонда показывает эпителий кишки, возможно выявление вегетативных форм лямблий.

Изучение типа секреции желудочного сока важно для правильного лечения и диетических рекомендаций. Гиперсекрецию выявляют при бульбите. В случаях сочетания дуоденита и атрофического гастрита кислотность снижена.

Максимум информации о стадии, распространенности заболевания получают при проведении фиброгастродуоденоскопии. Маленьким детям провести ее невозможно без наркоза. Старших удается уговорить, объяснить важность.

Лечение

Лечение гастродуоденита у детей не отличается от терапии гастрита. В стадии обострения необходим постельный режим в среднем на неделю. Важное значение имеет диета. Назначается питание согласно столу № 1 с постепенным расширением. Затем переходят на стол № 5.

Кормление ребенка должно осуществляться по четкому графику. Все блюда готовят только отварными или на пару. Исключаются жирные продукты, наваристые бульоны. Фрукты даются только в протертом виде, из ягод варят компот.

Мороженое запрещено, холод раздражает слизистую

Мороженое запрещено, холод раздражает слизистую

Для избавления от Helicobacter pylori назначается курс препаратов висмута, с антибиотиками и Метронидазолом на 10 дней. Если кислотность повышена, рекомендуют применение Н2-блокаторов гистамина, Омепразола.

При необходимости применяют средства, регулирующие двигательную активность желудка и двенадцатиперстной кишки (Метоклопрамид, Домперидон, Дротаверин). В стадию восстановления хорошим действием обладают лечебная физкультура, методы физиотерапии, санаторно-курортное лечение минеральными водами.

Способы профилактики

Чтобы защитить ребенка от гастродуоденита, важно контролировать и следить за питанием по режиму, качеству. Не допускать кормления малыша «взрослой» пищей. Ребенка следует беречь от перегрузок, соблюдать время для отдыха, устраивать прогулки.

Если детей педиатр направляет к гастроэнтерологу, нужно получить максимум информации и следовать им в организации лечения. Насколько здоровым вырастет поколение детей зависит от внимания взрослых. Недолеченные гастродуодениты приводят уже в молодом возрасте к появлению язвенной болезни с последующими осложнениями.

Гастродуоденит у детей

Гастродуоденит у детей – воспалительный процесс, захватывающий антральный отдел желудка и двенадцатиперстную кишку. Гастродуоденит у детей проявляется изжогой, тошнотой, снижением аппетита, болями в эпигастральной области после еды, ощущением распирания и тяжести, нарушением стула. Диагностика гастродуоденита у детей включает проведение ФГДС, теста на хеликобактер, дуоденального зондирования, по показаниям – рентгенологического исследования. Лечебная тактика при гастродуодените у детей предполагает назначение диеты, антацидных, антисекреторных, протективных препаратов, адсорбентов; физиотерапии.

Гастродуоденит у детей – неспецифическое воспаление дистального отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, приводящее к структурной перестройке слизистой оболочки, секреторным и моторно-эвакуаторным нарушениям. В последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция к росту числа гастроэнтерологических заболеваний в детской популяции.

В структуре патологии гастродуоденальной зоны у детей лидирующее место принадлежит хроническому гастродуодениту (60-70%), хроническому гастриту (10-15%), язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (8–12 %), ГЭРБ (8,7 %) . По данным детской гастроэнтерологии, хронический гастродуоденит выявляется у каждого третьего ребенка.

Возникновению гастродуоденита наиболее подвержены дети дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста.

Гастродуоденит у детей

Ведущая роль среди причин гастродуоденита у детей принадлежит персистированию в слизистой желудка бактерии Helicobacter pylori (60-70% случаев).

Хеликобактериоз у детей нередко сочетается с инфицированностью другими возбудителями — энтеровирусами, герпес-вирусами (в т. ч. вирусом Эпштейна-Барр).

Чаще всего дуоденит развивается на фоне предшествующего гастрита у детей, обусловленного пилорическим хеликобактером.

В большинстве случаев остальные эндо- и экзогенные факторы выступают в роли предрасполагающих к развитию гастродуоденита у детей, однако могут играть и первичную, основную роль.

Известно, что гастродуодениты часто возникают у детей, имеющих наследственную предрасположенность к заболеванию, а также сниженные компенсаторно-приспособительные возможности вследствие перенесенных инфекционных и соматических болезней.

Группу риска по развитию гастродуоденита составляют дети, рожденные в результате патологического течения беременности и родов, рано переведенные на искусственное вскармливание, имеющие отягощенный аллергический анамнез (пищевая аллергия, отек Квинке, атопический дерматит).

Среди эндогенных факторов, способствующих развитию гастродуоденита у детей, велика роль патологии других органов пищеварения (холецистита, панкреатита, гепатита, энтероколита, дисбактериоза кишечника), эндокринной системы (сахарного диабета, надпочечниковой недостаточности и др.

), хронической очаговой инфекции (кариеса зубов, гингивита, хронического тонзиллита и др.), паразитарной инвазии (гельминтозов, лямблиоза).

К причинам внутреннего порядка также следует отнести повышенное кислотообразование, уменьшение образования слизи, нарушение гормональной регуляции желудочной секреции.

В ряду экзогенных причин гастродуоденита у детей выделяют пищевые токсикоинфекции, регулярное нарушение качества и режима питания: употребление продуктов, раздражающих слизистую оболочку, перекусы всухомятку, плохое пережевывание пищи, однообразный характер питания, редкие приемы пищи, неравномерность интервалов между ними и пр. Нередко к развитию гастродуоденита у детей приводит длительный прием лекарств (антибиотиков, НПВС, глюкокортикоидов и т.д.).

Пик заболеваемости гастродуоденитом у детей приходится на школьные годы, что позволяет назвать в числе триггерных факторов повышенные психоэмоциональные нагрузки и стрессы, связанные с учебной деятельностью.

Единой классификации гастродуоденитов у детей в педиатрии не разработано. Наиболее важным представляется выделение форм гастродуоденита у детей с учетом клинического течения, этиологии, механизма развития, морфологических изменений. В зависимости от причин гастродуодениты у детей подразделяются на экзогенные (первичные) и эндогенные (вторичные).

На основании длительности заболевания и выраженности симптоматики гастродуоденит у детей может быть острым и хроническим. В своем течении хронический гастродуоденит у детей проходит фазы обострения, неполной клинической ремиссии, клинической ремиссии и клинико-эндоскопической ремиссии. Характер течения гастродуоденита у детей может быть латентным, монотонным и рецидивирующим.

Эндоскопия у детей позволяет выявить следующие формы гастродуоденита: поверхностный, гипертрофический, эрозивный, геморрагический, субатрофический (атрофический) и смешанный.

Клинические проявления гастродуоденита у ребенка схожи с симптомами гастрита. К общим неспецифическим признакам относятся слабость, нарушение сна, головные боли, утомляемость. У детей с гастродуоденитом часто отмечается наличие вегето-сосудистой дистонии.

Наиболее частым и характерным локальным симптомом гастродуоденита у детей являются ноющие боли в эпигастральной или пилородуоденальной области. В периоды обострения боли становятся схваткообразными, нередко иррадиируют в подреберье и околопупочную область. Обычно боли усиливаются через 1-2 ч после еды, на голодный желудок, ночью и купируются после приема антацидов или пищи.

Болевой синдром у детей с гастродуоденитом часто сопровождается ощущениями распирания и тяжести в области желудка, горькой отрыжкой, изжогой, тошнотой и рвотой, гиперсаливацией, нарушением аппетита, неустойчивым стулом (сменой запоров и диареи).

Иногда вегетативные кризы у детей протекают по типу демпинг-синдрома с внезапной сонливостью, слабостью, тахикардией, потливостью, усиленной перистальтикой кишечника, возникающими через 2-3 часа после приема пищи. В случае длительных перерывов между приемами пищи, возможно развитие гипогликемии: появляется мышечная слабость, дрожь в теле, повышенный аппетит.

Обострения хронического гастродуоденита у детей обычно возникают весной и осенью вследствие погрешностей в диете, повышенных школьных нагрузок, стрессовых ситуаций, инфекционных и соматических заболеваний. Гастродуоденит у детей может осложняться язвенной болезнью, панкреатитом, холециститом.

После первичной консультации педиатра дети с подозрением на гастродуоденит направляются на обследование к детскому гастроэнтерологу. При осмотре ребенка выявляется бледность кожных покровов, «синяки» под глазами, снижение массы тела, неэластичность кожи, иногда – выпадение волос и ломкость ногтей. Поверхность языка покрыта беловато-желтым налетом, на котором видны отпечатки зубов.

В общем анализе крови часто обнаруживается умеренная анемия. У детей с гастродуоденитом необходимо исключить наличие паразитарной инвазии, для чего проводится анализ кала на яйца гельминтов и лямблии. Ценные сведения может дать исследование копрограммы и кала на дисбактериоз.

Решающая роль в выявлении гастродуоденита у детей, его формы и стадии клинического течения принадлежит фиброгастродуоденоскопии.

Для оценки степени воспалительных и дистрофических процессов производится эндоскопическая биопсия и морфологическое исследование биоптата.

Для выявления хеликобактериоза выполняется дыхательный тест, ПЦР-диагностика хеликобактер, определение хеликобактер в кале методом ИФА.

С целью оценки секреторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки производится внутрижелудочная рН-метрия и дуоденальное зондирование с исследованием дуоденального содержимого. О состоянии моторной функции позволяют судить антродуоденальная манометрия, электрогастрография, УЗИ желудка и органов брюшной полости. Для оценки эвакуаторной функции может выполняться рентгенография желудка.

Дети с гастродуоденитом наряду с обследованием у гастроэнтеролога должны быть проконсультированы детским отоларингологом, детским стоматологом, детским аллергологом-иммунологом.

Обязательной составной частью лечения гастродуоденита у детей является соблюдение диеты.

Рекомендуется дробное питание (5-6 раз в день); употребление паровых, запеченных или отварных блюд; исключение мясных и крепких овощных бульонов, жирных сортов рыбы и мяса, грибов, жареных, копченых, консервированных продуктов. Детям показан физический и психологический покой, при обострении гастродуоденита – постельный режим.

Фармакотерапия гастродуоденита у детей проводится антацидными средствами при повышенной кислотопродукции, антисекреторными препаратами (ранитидин, омепразол), антирефлюксными лекарственными средствами (метоклопрамид, домперидон), протективными препаратами (сукральфат, висмута субцитрат, фолиевая кислота), адсорбентами (диоктаэдрический смектит, гидрогель метилкремниевой кислоты).

Антихеликобактерная терапия при гастродуодените у детей проводится препаратами висмута в сочетании с антибактериальными препаратами (амоксициллин + метронидазол).

В период ремиссии гастродуоденита у детей рекомендуется фитотерапия, курсы минеральных вод и витаминотерапии, физиолечение (электрофорез, индуктотермия, лазеротерапия, УВЧ, диадинамотерапия, гидротерапия и др.), санаторно-курортное лечение.

Больные с гастродуоденитом находятся на диспансерном наблюдении гастроэнтеролога, ежегодно проходят контрольные исследования ФГДС и УЗИ брюшной полости. Хронические формы гастродуоденита у детей часто рецидивируют, с трудом поддаются лечению, служат неблагоприятным фоном для развития гастродуоденальной патологии во взрослом возрасте.

Профилактика гастродуоденита у детей основана на соблюдении принципов возрастного питания, исключении психо-эмоциональных перегрузок, рациональном чередовании двигательной активности и умственного труда, санации очагов хронической инфекции, правильном лечении и реабилитации детей с заболеваниями ЖКТ.

Симптомы и лечение гастродуоденита у ребенка

В последнее время количество маленьких пациентов с заболеваниями органов ЖКТ растет. При этом 85% случаев — это гастриты и гастродуодениты. Чаще эти патологии желудка и 12-перстной кишки развиваются у дошколят и подростков.

Опасность патологии заключается в постоянных рецидивах, что негативно сказывается на структуре органов. Их ткани сильно травмируются и теряют работоспособность. Вызывает тревогу морфогенез и особенность течения гастродуоденита у детей. Болезнь долго себя не проявляет, протекает по большей части без симптомов.

Но при диагностировании отмечается сильная деструкция слизистой оболочки вплоть до образования язвенных дефектов.

Что называется гастродуоденитом у детей?

Детский гастродуоденит представляет собой воспалительный процесс, который развивается в антральном отделе желудка, то есть в месте перехода в 12-перстный отросток кишечника.

Воспаление при детской патологии этого типа отличается неспецифичностью.

Однако его последствием является полная структурная перестройка слизистого эпителия пораженного участка, сопровождающаяся секреторной и моторно-эвакуаторной дисфункцией, нарушениями эпителиальной регенеративной функции.

Возникновение гастродуоденита фиксируется у малышей дошкольного возраста, детей первых классов и у подростков. Максимальное количество случаев приходится на возрастные периоды 5—6 лет и 10—12 лет.

Если воздействуют специфичные причинные факторы, слизистая желудка и 12-песртного отростка кишечника сильно воспаляется, нарушается физиологическая способность тканей к регенерации с постепенным атрофированием защитной оболочки. При развитии хронического гастродуоденита происходит постоянная прогрессирующая деструкция тканей органов с накоплением активного кислорода, продуцируемого лейкоцитами.

Если воздействуют специфичные причинные факторы, слизистая желудка и 12-песртного отростка кишечника сильно воспаляется, нарушается физиологическая способность тканей к регенерации с постепенным атрофированием защитной оболочки. При развитии хронического гастродуоденита происходит постоянная прогрессирующая деструкция тканей органов с накоплением активного кислорода, продуцируемого лейкоцитами.

Эти кровяные тельца с ядрами разной величины становятся патогенными по отношению к тканям и инфильтрируют (пропитывают) слизистую.

Разбалансированная система антиоксидантой защиты не может противостоять избытку активного кислорода. В результате постоянных окислительных реакций происходит сильное повреждение слизистой.

Все это ведет к чрезмерному повышению тонуса и моторики желудка с 12-перстной кишкой.

Гастродуоденит у детей: лечение, диета и причины

За последние годы отмечается тенденция быстрого роста патологий желудочно-кишечного тракта у детей, в структуре общей детской заболеваемости болезни, органов пищеварения стоят на 2 месте. Среди патологий пищеварительной системы гастрит и гастродуоденит у детей занимают от 70 до 90 % случаев, это примерно каждый третий ребенок.

Наиболее часто хроническая патология желудка и двенадцатиперстной кишки встречается у дошкольников и детей школьного возраста. Болезнь склонна к рецидивам, что отрицательно сказывается на анатомо-гистологической структуре органов, что в дальнейшем ведет к инвалидизации, утрате или снижению работоспособности.

У современных гастроэнтерологов определенную тревогу вызывает то, что патологический процесс в гастродуоденальной зоне по морфогенезу и характеру течения.

У детей часто можно встретить атипичную картину болезни, стертое или малосимптомное течение, учащение случаев с деструктивными изменениями слизистой оболочки, в том числе и с язвенными дефектами.

Гастродуоденит у детей — воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, имеющее хроническое течение с периодами обострений. Пики заболеваемости: 5-6 лет и 10-12 лет. Заболевание сопровождается нарушенной физиологической регенерацией эпителия и моторно-секреторной функции кишечника и двенадцатиперстной кишки.

Причины заболевания

Причины гастродуоденита принято делить на две основные группы: эндогенные и экзогенные.

- Эндогенные причины: генетическая предрасположенность, повышенное кислотообразование, нарушение слизепродукции, хронические болезни, сопровождающиеся гипоксией тканей и органов, местные нарушения кровотока, отравления и интоксикация организма, болезни гепато-билиарной системы.

- Экзогенные причины: неправильная диета, пища плохого качества, несоблюдение режима питания, еда всухомятку, длительные промежутки между приемами пищи, пищевые отравления и острые кишечные инфекции, неврогенные причины, обсеменение слизистой оболочки.

Среди всех причин основная роль отдается алиментарным факторам и эмоциональным нагрузкам. Значение этих факторов заметно возрастает при наследственной предрасположенности к заболеванию. При этом хронический гастродуоденит характеризуется морфологической перестройкой слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки по неспецифическому типу.

У детей очень редко можно встретить изолированные формы заболеваний: гастрит и дуоденит (в 10-15%). Психологические факторы в школе или семье у детей часто реализуются через вегето-сосудистую дистонию, которая оказывает значительное влияние на секрецию и моторику пищеварительной системы. Кроме этого, страдают регенеративные процессы и продукция гормонов гастроинтестинальной системы.

Снижению местного иммунитета способствует длительный прием некоторых медикаментов (нестероидные и стероидные противовоспалительные), алиментарная аллергия.

Все больше растет роль бактериальной инфекции в развитии гастродуоденита у детей. Hhelicobacter pylori вызывает в первую очередь воспаление слизистой желудка, а на его фоне возникает дуоденит.

Чаще гастродуоденит, имеющий бактериальную природу, имеет характерные морфологические изменения: эрозии на слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Это обусловлено тем, что слизистая кишки не устойчива к воздействию кислого желудочного сока, особенно, если часть ее эпителия подверглась метаплазии.

Под воздействием причинных факторов, в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки развивается воспаление. Нарушается процесс физиологической регенерации слизистой оболочки и постепенно она атрофируется. Развитие хронической формы болезни ведет к постоянному повреждению тканей органов, накоплению активных форм кислорода.

В основном их продуцируют лейкоциты с полиморфным ядром. Они инфильтрируют слизистую. Система антиоксидантой защиты е в состоянии справиться с таким количеством активного кислорода, окислительные процессы постоянно повреждают слизистую.

Все эти звенья патогенеза ведут к нарушению тонуса (повышается), моторики желудка и двенадцатиперстной кишки.

Классификация заболевания

Существует несколько типов классификации гастродуоденитов.

- По причинам возникновения:

- инфекционной этиологии (ассоциированный с хеликобактерной инфекцией, грибковый и вирусный);

- обусловленный химическими факторами;

- аллергической природы;

- как результат аутоиммунной агрессии;

- особые формы заболевания (гранулематозный и эозинофильный);

- без установленного причинного фактора.

- Согласно локализации воспалительных изменений:

- антрума и дна;

- пангастрит (распространенный).

- По морфологическим изменениям:

- по результатам эндоскопического обследования: поверхностный, эрозивный, гипертрофический, субатрофический, геморрагический, смешанная форма;

- гистологическая характеристика: поверхностный, поражение желез без атрофических изменений, атрофический, субатрофический.

- Состояние секреции желудка:

- повышена;

- нормальная;

- снижена.

- Стадии патологического процесса:

- стадия обострения;

- ремиссии;

- неполная ремиссия.

Деление гастродуоденита на стадии является условным, поскольку заболевание часто имеет смешанные формы и может прогрессировать по нескольким путям. Благодаря условной классификации, стало возможным правильное лечение заболевания, согласно его этиологии и морфологическим изменениям.

Симптомы гастродуоденита разнообразные, что, прежде всего, связано с тяжести структурных изменений слизистой, локализации процесса, его стадийности, степени нарушения функций желудка и двенадцатиперстной кишки, и состояния обменных процессов в организме.

Общие симптомы: слабость, быстрое утомление, нарушение сна и головные боли. Ребенок становится раздражительным и плаксивым. Объективно можно заметить бледность кожных покровов, признаки поливитаминной недостаточности. У больных детей выражена мышечная слабость. Выраженность клинических симптомов зависит от степени нарушения метаболизма.

В настоящее время такая частая патология, как гастродуоденит, описана во многих источниках, поэтому нередко можно встретить противоречивые представления о клинике той или иной формы гастродуоденита.

Целесообразней объединить симптомы в конкретные симптомокомплексы, в зависимости от топографической характеристики заболевания, степени выраженности поражения слизистой органов, а также моторно-секреторных функций желудка и двенадцатиперстной кишки.

На нижеприведенной классификации основано лечение гастродуоденитов.

Варианты клинической картины гастродуоденита.

- Хронический гастродуоденит, обусловленный экзогенными факторами. Наиболее выражены изменения слизистой в антральной части желудка и в двенадцатиперстной кишке: признаки воспаления, субатрофические и (или) гипертрофические признаки, наличие эрозий. Нозоологически это дуоденит, гастродуоденит, антральный гастрит, эрозивный дуоденит или антральный гастрит. Эта форма болезни имеет особенность- кислотообразование и продукция ферментов сохранена или повышена, секреторная и двигательная функция желудка и двенадцатиперстной кишки дискооринирована.У больного ребенка наблюдаются симптомы: цефалгии, раздражительность. Аппетит обычно не нарушен. Обычно у детей развивается кардиальная недостаточность, которая становится причиной диспептических расстройств (отрыжка кислым, изжога). Иногда детей беспокоит жажда. Заболевание сопровождается болевым синдромом. Боли интенсивные, в эпигастральной или пилородуоденальной зоне. Время их появления — после еды или натощак. Боли могут пропадать после приема пищи. Язык у детей этой группы обложен белым налетом, имеется склонность к запорам.

- Если заболевание имеет уже большой стаж, а среди факторов риска преобладают токсины и эндогенные, то в патологический процесс вовлекается фундальный отдел желудка. Наряду с вышеописанными изменениями (воспалительные, атрофические, субатрофические, очаговая атрофия), наблюдаются множественные эрозивные дефекты слизистой в средней трети желудка. Соответствующая этим изменениям нозологическая форма гастродуоденита: гастрит фундального отдела желудка, гастродуоденит с вовлечением в воспалительный процесс железистого аппарата желудка, эрозивные поражения слизистой. Особенность этой формы заболевания: снижение продукции соляной кислоты и ферментов, сниженный тонус пищеварительных органов.Симптомы у детей с данным типом гастродуоденита наблюдается быстрая утомляемость, слабость, вялость. Выражены диспептические признаки: отрыжка воздухом, после еды ребенок может пожаловаться на чувство тяжести и переполнения желудка, тошноту. Болевой синдром чаще выражен после приема пищи, он малоинтенсивный, по характеру боль тупая. При пальпации болезненные участки: верхняя и средняя треть расстояния между пупком и мечевидным отростком. Дети склонны к повышенному газообразованию, метеоризму. Стул чаще разжиженный.

- Третий тип клинической картины при гастродуодените наблюдается у детей, имеющих наследственно обусловленные морфофункциональные изменения слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки. Часто эти изменения приводят к развитию язвенной болезни, поэтому рассматриваются как предъязвенное состояние. Гистологические изменения: гиперплазированные фундальные железы, увеличение количества главных и обкладочных клеток. Возможные нозологические формы: гастриты, гастродуодениты, дуоденит, сочетающийся с повышенным постоянным образованием соляной кислоты и ферментов, выраженным воспалением и гиперпластическими и эрозивными изменениями слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Симптомы почти не отличаются от таковых при язвенной болезни. Основной признак — «голодные» боли. Время их появления- до еды или спустя 2-3 часа после еды. Боли сильные, интенсивные, колющие, приступообразные, режущие. Типичная локализация — пилородуоденальная зона и левое подреберье.

Также детей беспокоят диспептические симптомы: отрыжка кислым и изжога. Четко просматривается сезонность гастродуоденита — весна- осень, примерно у половины больных. Стул изменяется в сторону запоров.

Положительный симптом Менделя (болезненность в пилородуоденальной зоне при проведении перкуссии).

Лечение заболевания

Лечение гастродуоденита комплексное. Оно подразумевает психический, физический покой, физиопроцедуры и медикаментозную терапию. Важным шагом для лечения патологии пищеварительной системы является диета.

Хронический гастродуоденит у детей в стадии обострения требует от больного соблюдения постельного режима на 3- 5 суток. Когда диспептические расстройства начнут стихать, возможно послабление режима.

Диета назначается согласно форме заболевания с учетом кислотопродукции. Хронический гастродуоденит с повышенной кислотностью требует соблюдения стола №1а, №1б. диета для больных хроническим гастродуоденитом со сниженной кислотностью №2.

Диета имеет общие принципы: дробное питание (4-5 аз в сутки), порции должны быть небольшими, не допускается употребление слишком горячей или холодной еды, напитков. Самый длительный допустимый промежуток между приемами пищи- 4 часа. Ужин у детей с диагнозом гастродуоденит должен быть не позднее 19- 20 часов.

Диета подразумевает исключение продуктов, которые ведут к повышенной продукции желчи. Это растительные и животные жиры, желтки, жареные блюда, сливки, икра, жирные молочные продукты и пирожные. Из молочных продуктов предпочтение отдается кефиру, ряженке, нарине, нежирной сметане.

Детям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы категорически запрещается употребление сильногазированных напитков, а, тем более, содержащих красители. Негативно сказывается на продукции соляной кислоты и ферментов использование жевательных резинок.

Диета ребенка должна основываться на принципах механического, термического и химического щажения слизистой.

Медикаментозное лечение врач назначит с учетом нозологической характеристики заболевания и продукции соляной кислоты.

Чтобы блокировать кислотно-пептический фактор у больных с гастродуоденитом с повышенной кислотностью, назначают антацидные средства.

В педиатрии наиболее безопасно использовать невсасывающиеся антациды на основе магния и алюминия. Это Альмагель А и Альмагель — по мерной ложке 3- 4 раза в сутки.

Препарат Фосфалюгель еще и повышает защитные свойства слизистого барьера. Пить по 1-2 пакета 3-4 раза в сутки.

Хороший эффект дает комбинированное лечение разных антацидных препаратов, 4-5 раз в сутки и обязательно на ночь.

Лечение коллоидной солью висмута. Препарат покрывает слизистую оболочку, язвы и эрозии защитной пленкой, предохраняя от агрессивного действия кислого сока желудка. Пить 3 таблетки в сутки перед едой и сном.

Для купирования болевого синдрома назначают М-холиноблокаторы. Пирензипин подавляет синтез гастрина, повышает защитные свойства слизи желудка. Назначают по 250 мкг. 3-4 раза в сутки на 3-4 недели.

Снижают кислото- и секретопродукцию блокаторы Н2- рецепторов. Хороший представитель группы — циметидин, дозируется по 15-20 мг. на один кг. веса в сутки.

Это препарат первого поколения.

Возможно достижение хорошего эффекта при применении препаратов 2 и 3 поколения. К ним относят ранитидин и фамотидин. Ранитидин назначают по 4- 5 мг. на кг. веса в сутки, фамотидин по 20 мг. дважды в сутки.

Лечение займет 1- 1,5 месяца.

Чтобы обеспечить психоэмоциональное спокойствие, в лечение добавляют седативные средства, в сложных ситуациях — транквилизаторы. Длительность курса 2-3 недели.

Гастродуоденит, ассоциированный с хеликобактерной инфекцией, лечат антибактериальными препаратами. Не смотря на подробное изучение заболевания, до сих пор нет единогласного мнения по поводу применения двойной, тройной или квадротерапии. Так же не выделены антибактериальные средства, которые можно было бы назвать «золотым стандартом».

Лечение хеликобактерной инфекции осуществляют с помощью препаратов:

- антибактериальный ряд (тетрациклины, амоксициллины, кларитромицин и др.);

- препараты на основе висмута;

- антипротозойная группа (нитазол, тинидазол, метранидазол);

- блокаторы Н2- гистаминовых рецепторов;

- блокаторы протоновой помпы.

Большое эффект при субатрофических и атрофических формах заболевания имеет физиотерапевтическое лечение. Рекомендованы такие процедуры: электрофорез, озокерит, парафиновое лечение, гидро- и индуктотерапия.

Хронический гастрит и гастродуоденит у детей

Как практикующий врач – педиатр хочу отметить, что до настоящего времени «хронический гастрит» или «хронический гастродуоденит» составляют большую часть всех хронических заболеваний органов пищеварения у детей школьного возраста.

- Но при этом не могут считаться объяснением различных диспепсических проявлений и рецидивирующих болей и дискомфорта в верхней половине живота у детей.

- На сегодняшний день эти клинические проявления должны быть подтверждены эндоскопическими и морфологическими признаками гастрита.

- Поэтому этот диагноз должен обязательно уточняться эндоскопическими методами диагностики (ФГДС).

- Причин появления дискомфорта и рецидивирующих абдоминальных болей у детей достаточно много и в каждом конкретном случае нужно разбираться, уточнять диагноз и наблюдать ребенка.

- Что же такое хронический гастрит, почему он возникает, как проявляются его основные типы и что делать, если у ребенка диагностирован хронический гастрит попробуем разобраться в этой статье.

Что такое хронический гастрит или гастродуоденит

Хронический гастрит и/или гастродуоденит — полиэтиологические, неуклонно прогрессирующие, хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка и/или двенадцатиперстной кишки.

Эти заболевания в структуре гастроэнтерологической патологии встречаются у 100-150 на 1000 детей (58-65%), но только 2-5% из них подтверждены эндоскопически, что указывает на гипердиагностику заболевания. При этом инфекционная природа этой болезни связанная с (Helicobacter pylori) определяется в 80-90% случаев, что составляет в 3-6 раз больше, чем в Западных странах.

Причины развития и виды хронического гастрита у детей

Выделяют три основных вида хронического гастрита у детей.

К ним относятся:

- эндогенный (аутоиммунный гастрит) – гастрит типа А;

- инфекционный гастрит, вызванный Helicobacter pylori – гастрит типа В;

- химический (реактивный) рефлюкс – гастрит – гастрит типа С.

Каждая из этих нозологических форм имеет свои основные причины возникновения и общие факторы риска, которые активируют механизмы возникновения этой болезни.

Многие родители забывают, что наследственная отягощенность имеет большое значение при реализации этого заболевания у ребенка.

Поэтому необходимо крайне внимательно относиться к появлению у ребенка жалоб диспепсического характера при условии, что кто-то из близких родственников страдает гастритом или язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки.

- При этом нужно знать и факторы риска, которые могут спровоцировать развитие активного воспалительного процесса в желудке и/или двенадцатиперстной кишке.

- Все эти факторы нужно знать:

- Экзогенные (внешние) факторы

- Эндогенные (внутренние) факторы

- Алиментарные причины:

- пища «всухомятку»;

- злоупотребление острой и жареной пищей;

- дефицит белка и витаминов в рационе, нарушение ритма питания

Н.pylori-инфекция.

Инфицирование чаще всего происходит в детском возрасте с зараженными продуктами питания), водной и через грязные руки, медицинский инструментарий, поцелуи. Н. pylori высеивается из фекалий, воды, налетов на зубной эмали

- При отсутствии лечения бактерия персистирует в организме неопределенно долго, вызывая заболевания желудочно-кишечного тракта

- Психоэмоциональный фактор:

- Рефлюкс (заброс) желчи в желудок

- Экологические факторы:

- состояние атмосферы;

- наличие нитратов в пище;

- плохое качество питьевой воды

Эндокринные расстройства

Медикаментозные препараты:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- глюкокортикоиды;

- антибиотики

- Паразитарные инфекции (особенно лямблиоз)

- Пищевая аллергия и непереносимость определенных пищевых продуктов

- Гормональные дисфункции

- Плохое состояние зубочелюстной системы

- Вредные привычки (курение, алкоголь), особенно у старших школьников и подростков

При воздействии этих факторов и выделения основного активного и развивается один из видов гастрита и его клиническая картина.

Клиническая картина хронического гастрита и хронического гастродуоденита разнообразная и зависит:

- от характера нарушений секреторной, эвакуаторной функции желудка;

- от возраста ребенка;

- от характерологических особенностей ребенка.

Клинические особенности хронического гастрита в период обострения связаны с состоянием секреции соляной кислоты – повышенная, нормальная или пониженная.

Интенсивные и продолжительные боли, связанные с приемом пищи. Отсутствует четкая связь со временем года, нарушениями диеты.

Диспепсический синдром: «кислая» отрыжка, отрыжка воздухом, изжога, склонность к запору.

Раздражительность, быстрая утомляемость при психических и физических нагрузках.

Боли в эпигастрии слабо выражены, (тупые разлитые). После приема еды ощущение тяжести и переполнения в верхней части живота. Боли возникают и усиливаются в зависимости от качества и объема пищи.

Диспепсический синдром значительно преобладает над болевым:

- отрыжка пищей; тошнота;

- ощущение горечи во рту;

- стойкое снижение аппетита;

- метеоризм, неустойчивый стул.

Может наблюдаться отвращение к некоторым пищевым продуктам (каши, молочные блюда и др.).

Значительно выражена астения.

Из-за постоянного заброса желудочного и дуоденального содержимого характерны симптомы верхней (желудочной) диспепсии:

- изжога;

- «кислая» отрыжка; отрыжка воздухом, ощущение горечи во рту;

- снижение аппетита.

Особенности течения хронического гастрита, вызванного Н.pylori

- отсутствует сезонный характер обострений;

- отсутствует периодичность заболевания (симптомы гастрита почти постоянно);

- часто возникают тошнота, рвота и другие проявления диспепсического синдрома;

- могут проявляться признаки инфекции: субфебрилитет, невыраженная интоксикация, в крови умеренно выраженный лейкоцитоз, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

- отмечается неприятный запах изо рта – халитоз.

При этом необходимо знать:

- дети первых 1,5-2 лет почти не инфицируются, что связано с трансплацентарным иммунитетом;

- единственным проявлением Н.pylori-инфекции в первые месяцы жизни может быть лишь отставание в массе тела;

- у детей от 1 до 3 лет клинические проявления гастрита: боли, симптомы верхней диспепсии, рвота, отрыжка.

- до 5-8 лет специфическая антихеликобактерная терапия (антибиотики) не проводится.

Заболевание дифференцируют от функциональной диспепсии, язвенной болезни, заболеваний билиарной системы, поджелудочной железы, печени.

Обязательно проводится:

- эзофагогастродуоденоскопия;

- рН-метрия;

- уточнение наличия хеликобактерной инфекции одним инвазивным или двумя неинвазивными методами исследования.

При ее уточнении необходимо лечение всех членов семьи.

Лечение хронического гастрита у ребенка

Медикаментозную терапию проводят в соответствии с типом гастрита, она назначается специалистом.

Важное место в лечении хронического гастрита или гастродуоденита имеет диета.

В период выраженного воспаления имеет значение состояние кислотности.

При повышенной (сохраненной) кислотности рекомендуется стол №1:

умеренное механическое и химическое щажение, ограничение поваренной соли:

- пища протертая;

- вареная;

- паровая.

Прием пищи 5-6 раз в день малыми порциями.

Рекомендуемые блюда:

- супы на слизистом отваре;

- нежирные сорта мяса, рыбы парового приготовления или отваренные в воде;

- овощи в вареном и протертом виде;

- протертые каши;

- кисели, желе, муссы;

- молоко цельное, сливки, сметана;

- сухарики из белого хлеба.

Запрещаются:

- капуста;

- репа, редька, брюква, редис;

- щавель, лук, чеснок;

- грибы;

- бобовые;

- пряности;

- кофе;

- черный хлеб и свежая сдоба.

При сниженной секреции рекомендуют стол №2

Исключаются продукты и блюда, долго задерживающиеся в желудке, трудно перевариваемые, вызывающие отделение желудочного сока:

- бобовые;

- чеснок, лук;

- грибы;

- пшено;

- цельное молоко;

- шоколад.

Рекомендуемые блюда:

- супы на обезжиренном мясном и рыбном бульоне;

- нежирные сорта мяса;

- овощи вареные, тушеные и запеченные;

- рассыпчатые каши на воде с добавлением молока;

- яйца всмятку;

- кисели, компоты, желе, муссы;

- кисломолочные продукты.

При улучшении состояния — ребенка переводят на стол №5 (длительно)

В рационе ребенка присутствует только теплая пища, холодные блюда исключаются. Необходимо ограничение животных жиров, исключение экстрактивных веществ, жареных блюд, продуктов, богатых холестерином.

Прием пищи 5-6 раз в день малыми порциями.

Рекомендуемые блюда:

- творог, кисломолочные продукты;

- хлеб вчерашний, сухари;

- супы на овощном отваре с различными крупами и овощами;

- фруктовые супы;

- нежирные сорта мяса и птицы;

- овощи и зелень в сыром, вареном и запеченном виде;

- ягоды и фрукты;

- мед;

- молоко;

- яйца.

Запрещаются:

- репа, редька, редис;

- щавель, шпинат;

- лук, чеснок;

- грибы;

- пряности;

- какао.

Реабилитация детей с хроническим гастритом и гастродуоденитом

- Охранительный режим.

- Режим питания — 4-5 раз в день, пища обогащается жирами растительного происхождения; белки, углеводы — по физиологической норме. Учитывается индивидуальная переносимость продуктов. При проведении профилактических курсов лечения весной и осенью обязательное соблюдение диеты № 5.

- При появлении признаков обострения — незамедлительное обращение к наблюдающему врачу и назначение медикаментозного лечения.

- Физиопроцедуры (аппликации озокерита, парафина, гальванизация воротниковой зоны, иглорефлексотерапия, электросон) № 10-12 на первом году реабилитации 2 раза в год.

- Санация очагов хронической инфекции.

- Диета.

- Минеральные воды: в теплом виде при повышенной секреции за 60-90 мин до еды, начиная с 1/4 стакана, до 2/3-1 стакана (в зависимости от возраста) быстрыми глотками; в прохладном виде при пониженной секреции за 15-20 мин до еды и при нормальной — за 45 мин до еды, медленно, небольшими глотками.

- Фито- и апитерапия.

- Санаторно-курортное лечение в стадию ремиссии в местных санаториях или курортах гастроэнтерологического профиля.

Занятия физической культурой:

- лечебная физкультура после обострения,

- специальная группа А через 2 мес после обострения,

- подготовительная — при ремиссии 1 год,

- основная — при стойкой ремиссии в течение 2-х лет.

- При отсутствии жалоб, изменений слизистой оболочки при эндоскопии и моторно-эвакуаторных нарушений.

- Через 2-3 года, если не было обострения заболевания, с диспансерной III группы учета снимают.

- Сазонова Ольга Ивановна