Гемотрансфузия (переливание крови) приравнивается к операции по пересадке органов со всеми вытекающими последствиями. Несмотря на все меры предосторожности, иногда возникают осложнения, где человеческий фактор играет не последнюю роль.

Существует довольно много состояний и заболеваний, где без переливания крови не обойтись. Это онкология и хирургия, гинекология и неонатология. Операция гемотрансфузии – сложная процедура с множеством нюансов и требующая серьезной профессиональной подготовки.

Трансфузия – это внутривенное введение донорской крови или ее составляющих (плазмы, тромбоцитов, эритроцитов и др.) реципиенту. Цельная кровь переливается редко, в основном используют только ее компоненты.

Виды гемотрансфузии

Различают 4 вида переливания крови:

Прямое переливание крови

Переливание цельной крови непосредственно от донора к реципиенту. Перед процедурой донор проходит стандартное обследование.

Проводится как с помощью аппарата, так и с использованием шприца.

Непрямое переливание крови

Кровь предварительно заготавливается, делится на компоненты, консервируется и хранится в соответствующих условиях до применения. Это наиболее распространенный вид трансфузий, выполняется с помощью стерильной системы для внутривенного введения. Таким способом вводят свежезамороженную плазму, эритроцитарную, тромбоцитарную и лейкоцитарную массы.

Обменное переливание

Замещение собственной крови реципиента на донорскую в достаточном объеме. Кровь реципиента одновременно удаляется из сосудов частично или полностью.

Аутогемотрансфузия

Для переливания используется кровь самого реципиента, заготовленная заранее. При таком методе исключена несовместимость крови, а также введение инфицированного материала.

Пути введения в сосудистое русло:

- Внутривенно – основной способ переливания, когда препарат вводится непосредственно в вену — венепункция, либо через центральный венозный катетер в подключичную вену — венесекция. Центральный венозный катетер устанавливается на длительное время и требует тщательного ухода. Поставить ЦВК может только врач.

- Внутриартериальная и внутриаортальная гемотрансфузия – их используют в исключительных случаях: клиническая смерть, вызванная массивной кровопотерей. При таком способе рефлекторно стимулируется сердечно-сосудистая система и восстанавливается кровоток.

- Внутрикостное переливание – введение крови осуществляют в кости с большим количеством губчатого вещества: грудина, пяточные кости, крылья подвздошных костей. Способ применяют при невозможности найти доступные вены, часто используют в педиатрии.

- Внутрисердечное переливание – введение крови в левый желудочек сердца. Применяется крайне редко.

Показания к гемотрансфузии

Абсолютные показания – когда переливание является единственным методом лечения. К ним относятся: острая кровопотеря 20% и более объема циркулирующей крови, шоковое состояние и операции с использованием аппарата искусственного кровообращения.

Существуют также относительные показания, когда гемотрансфузия становится вспомогательным способом лечения:

- кровопотеря менее 20% ОЦК;

- все виды анемии при снижении уровня гемоглобина до 80 г/л;

- тяжелые формы гнойно-септических заболеваний;

- продолжительные кровотечения из-за нарушения свертываемости крови;

- глубокие ожоги большой площади тела;

- гематологические болезни;

- тяжелый токсикоз.

Противопоказания к переливанию крови

При гемотрансфузии в организм человека вводятся чужеродные клетки, а это увеличивает нагрузку на сердце, почки и печень. После переливания активизируются все метаболические процессы, что приводит к обострению хронических заболеваний.

Поэтому перед процедурой требуется тщательно собрать анамнез жизни и болезни пациента.

Особенно важны сведения об аллергии и ранее проводимых трансфузиях. По результатам выясненных обстоятельств выделяют реципиентов группы риска.

К ним относятся:

- женщины с отягощенным акушерским анамнезом – выкидыши, рождение детей с гемолитической болезнью;

- пациенты, страдающие заболеваниями системы кроветворения или с онкологией в стадии распада опухоли;

- реципиенты, которым уже проводилась трансфузия.

Абсолютные противопоказания:

- острая сердечная недостаточность, которая сопровождается отеком легких;

- инфаркт миокарда.

При состояниях, угрожающих жизни пациента, кровь переливают, несмотря на противопоказания.

Относительные противопоказания:

- острое нарушение мозгового кровообращения;

- пороки сердца;

- септический эндокардит;

- туберкулез;

- печеночная и почечная недостаточность;

- тяжелые формы аллергии.

Возможно вам будет интересно прочитать — Как проводится операция по пересадке сердца.

Проведение процедуры переливания крови

- Перед проведением процедуры реципиент проходит тщательное обследование в ходе которого исключаются возможные противопоказания.

- Одним из обязательных условий является определение группы крови и резус-фактора реципиента.

- Даже если данные уже известны.

Обязательно перепроверяется группа крови и резус-фактор донора. Несмотря на то, что сведения есть на этикетке емкости.

Следующий этап – проведение проб на групповую и индивидуальную совместимость. Он называется биологической пробой.

Период подготовки – самый ответственный пункт операции. Все этапы процедуры проводятся только врачом, медсестра лишь помогает.

Перед манипуляцией компоненты крови необходимо согреть до комнатной температуры. Свежезамороженную плазму размораживают при температуре 37 градусов в оборудовании специального назначения.

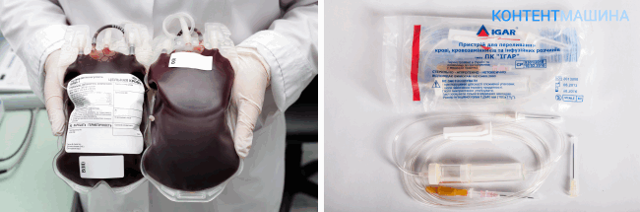

Компоненты крови донора хранятся в гемаконе – полимерном контейнере. К нему присоединяют одноразовую систему для внутривенных вливаний и закрепляют вертикально.

Затем систему заполняют, берут необходимое количество крови для проведения проб.

Далее систему подключают к реципиенту через периферическую вену или ЦВК. Сначала капельно вводят 10–15 мл препарата, затем приостанавливают процедуру на несколько минут и оценивают реакцию пациента.

Этот этап повторяют трижды.

Скорость гемотрансфузии индивидуальна. Это может быть и капельное и струйное введение. Через каждые 10–15 минут измеряют пульс и давление, наблюдают за пациентом.

После переливания необходимо сдать мочу на общий анализ для исключения гематурии.

По окончании операции в гемаконе оставляют небольшое количество препарата и хранят двое суток при температуре 4–6 градусов.

Это необходимо для изучения причин осложнений, если таковые возникнут после трансфузии. Все сведения об гематрансфузии заносятся в специальные документы.

- После процедуры рекомендуют соблюдать постельный режим 2–4 часа.

- В это время следят за самочувствием пациента, его пульсом и АД, температурой тела и цветом кожных покровов.

- Если за несколько часов не возникло каких-либо реакций, то операция прошла успешно.

Гемотрансфузия — возможные осложнения

- Осложнения могут начаться в ходе процедуры или через некоторое время после нее.

- Любое изменение состояния реципиента говорит о возникшей посттрансфузионной реакции, что требует оказания незамедлительной помощи.

- Нежелательные реакции возникают по следующим причинам:

- Нарушена техника проведения гемотрансфузии:

- тромбоэмболия – из-за образования сгустков в переливаемой жидкости или образование тромбов в месте введения;

- воздушная эмболия – из-за наличия пузырьков воздуха в системе для внутривенных вливаний.

- Реакция организма на введение чужеродных клеток:

- гемотрансфузионный шок – при групповой несовместимости донора и реципиента;

- аллергическая реакция – крапивница, отек Квинке;

- синдром массивной гемотрансфузии – переливание более 2-х литров крови за короткое время;

- бактериально-токсический шок – при введении некачественного препарата;

- заражение инфекциями, передающимися через кровь – очень редко, благодаря карантинному хранению.

Симптомы возникшей реакции:

- повышение температуры тела;

- озноб;

- учащение пульса;

- снижение артериального давления;

- боли в грудной клетке и пояснице;

- одышка.

Осложнения бывают и более серьезными:

- внутрисосудистый гемолиз;

- острая почечная недостаточность;

- тромбоэмболия легочной артерии.

Любое изменение состояния реципиента требует срочного оказания помощи. Если реакция возникла в ходе переливания – его немедленно прекращают.

В тяжелых случаях помощь оказывают в отделениях реанимации.

Почти все осложнения возникают из-за человеческого фактора. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно соблюдать весь алгоритм проведения операции.

Отношение медицины к операции гемотрансфузии менялось неоднократно. И сегодня есть специалисты, которые категорически против введения в организм чужой крови.

Но стоит признать, что в некоторых случаях гемотрансфузия – жизненно важная операция, без которой не обойтись.

Соглашаясь на процедуру переливания крови нужно быть уверенным в качестве препаратов и квалификации персонала.

Посттрансфузионные осложнения

Посттрансфузионные осложнения – понятие, объединяющее совокупность тяжелых патологических реакций, развивающихся вследствие переливания крови или ее компонентов и сопровождающихся нарушением функции жизненно важных органов. Посттрансфузионные осложнения могут включать в себя воздушную эмболию и тромбоэмболию; гемотрансфузионный, цитратный, бактериальный шок; циркуляторную перегрузку, заражение гемоконтактными инфекциями и др. Распознаются на основании симптоматики, возникшей на фоне гемотрансфузии или вскоре после ее окончания. Развитие посттрансфузионных осложнений требует немедленного прекращения гемотрансфузии и оказания неотложной помощи.

Посттрансфузионные осложнения – тяжелые, нередко представляющие угрозу для жизни больного состояния, обусловленные гемотрансфузионной терапией. Ежегодно в России осуществляется порядка 10 млн.

гемотрансфузий, а частота осложнений составляет 1 случай на 190 переливаний крови.

В большей степени посттрансфузионные осложнения характерны для ургентной медицины (хирургии, реаниматологии, травматологии, акушерства и гинекологии), возникают в ситуациях, требующих экстренной гемотрансфузии, и в условиях дефицита времени.

В гематологии принято разделять посттрансфузионные реакции и осложнения. Различного рода реактивные проявления, обусловленные гемотрансфузиями, встречаются у 1-3 % пациентов. Посттрансфузионные реакции, как правило, не вызывают серьезной и длительной органной дисфункции, в то время как осложнения могут приводить к необратимым изменениям в жизненно важных органах и гибели больных.

Посттрансфузионные осложнения

Переливание крови является серьезной процедурой, представляющей собой трансплантацию живой донорской ткани. Поэтому она должна производиться только после взвешенного учета показаний и противопоказаний, в условиях строго соблюдения требований техники и методики проведения гемотрансфузии. Такой серьезный подход позволит избежать развития посттрансфузионных осложнений.

Абсолютными витальными показаниями к гемотрансфузии служат острая кровопотеря, гиповолемический шок, продолжающееся кровотечение, тяжелая постгеморрагическая анмия, ДВС-синдром и др.

Основные противопоказания включают декомпенсированную сердечную недостаточность, гипертоническую болезнь 3 степени, инфекционный эндокардит, ТЭЛА, отек легких, ОНМК, печеночную недостаточность, острый гломерулонефрит, системный амилоидоз, аллергические заболевания и т. д.

Вместе с тем, при наличии серьезных оснований трансфузии крови могут проводиться, несмотря на противопоказания, под прикрытием профилактических мероприятий. Однако в этом случае риск посттрансфузионных осложнений возрастает в разы.

Чаще всего осложнения развиваются при повторном и значительном по объему переливании трансфузионной среды.

Непосредственные причины посттрансфузионных осложнений в большинстве случаев носят ятрогенный характер и могут быть связаны с переливанием крови, несовместимой по системе АВО и Rh-антигену; использованием крови ненадлежащего качества (гемолизированной, перегретой, инфицированной); нарушением сроков и режима хранения, транспортировки крови; переливанием избыточных доз крови, техническими погрешностями при проведении трансфузии; недоучетом противопоказаний.

Наиболее полную и исчерпывающую классификацию посттрансфузионных осложнений предложил А.Н.Филатов, разделивший их на три группы:

I. Посттрансфузионные осложнения, обусловленные погрешностями переливания крови:

II. Реактивные посттрансфузионные осложнения:

III. Заражение гемоконтактными инфекциями (сывороточным гепатитом, герпесом, сифилисом, малярией, ВИЧ-инфекцией и др.).

Посттрансфузионные реакции в современной систематике в зависимости от выраженности делятся на легкие, средней тяжести и тяжелые. С учетом этиологического фактора и клинических проявлений они могут быть пирогенными, аллергическими, анафилактическими.

Посттрансфузионные осложнения

Могут развиваться уже в первые 20-30 минут после начала гемотрансфузии или вскоре после ее окончания и длятся несколько часов. Пирогенные реакции характеризуются внезапным ознобом и лихорадкой до 39-40°С.

Повышению температуры тела сопутствуют боли в мышцах, цефалгия, стеснение в груди, цианоз губ, боли в области поясницы.

Обычно все эти проявления стихают после согревания больного, приема жаропонижающих, гипосенсибилизирующих препаратов или введения литической смеси.

Посттрансфузионные аллергические реакции могут проявляться затруднением дыхания, ощущением удушья, тошнотой или рвотой, сыпью и кожным зудом, отеком Квинке. Возможно присоединение озноба, лихорадки, диареи, артралгий. Для купирования данных реакций применяются антигистаминные средства, при необходимости – глюкокортикоиды.

Реакции анафилактического типа, обусловленные гемотрансфузией, характеризуются острыми вазомоторными нарушениями: беспокойством больного, гиперемией кожи лица и груди, удушьем, артериальной гипотонией, тахикардией.

При развитии подобного сценария показано немедленное введение антигистаминных препаратов, адреналина, эуфиллина, ингаляции кислорода.

Данное состояние может перейти в тяжелое посттрансфузионное осложнение – анафилактический шок.

Гемотрансфузионные реакции могут иметь различную степень выраженности. Так, при легких реактивных состояниях температура тела повышается не более 38°С; отмечаются умеренные мышечные и головные боли, незначительное познабливание. Все проявления кратковременны и не требуют медикаментозного купирования.

Для реакций средней степени выраженности характерно повышение температуры до 38,5-39°С; потрясающие ознобы, тахипноэ, учащение пульса, болевой синдром, крапивница. При тяжелых посттрансфузионных реакциях температура достигает 40°С; выражены озноб, боли в костях и мышцах, одышка, цианоз губ.

Возможно развитие ангионевротического отека Квинке, спутанности сознания.

Развивается в результате слишком быстрого или массивного поступления консервированной крови в венозное русло больного. При этом правые отделы сердца не справляются с перекачиванием всего поступающего объема, следствием чего служит застой крови в правом предсердии и системе полых вен.

Симптоматика возникает во время гемотрансфузии или ближе к ее окончанию. Данное посттрансфузионное осложнение клинически проявляется затруднением дыхания, цианозом, болями в правом подреберье и в области сердца, снижением АД, повышением ЦВД, тахиаритмией, асистолией.

Первая помощь при остром расширении сердца заключается в немедленном прекращении вливания крови, проведении кровопускания в объеме 200–300 мл для разгрузки малого круга кровообращения. Больному обеспечивается подача увлажненного кислорода, введение сердечных гликозидов (коргликон, строфантин), сосудосуживающих средств (фенилэфрин, норадреналин), фуросемида.

Эмболический синдром

Воздушная эмболия является следствием попадания воздуха сначала в периферическую вену, а затем в легочную артерию с закупоркой ее ствола или ветвей.

Это осложнение целиком связно с нарушением техники внутривенного вливания, а для его развития достаточно попадания в периферическую вену 2-3 см3 воздуха.

Посттрансфузионная тромбоэмболия возникает при закупорке сосудов кровяными сгустками или венозными тромбами.

В типичных случаях развивается клиника ТЭЛА, сопровождающаяся резкими болями в грудной клетке, сильным кашлем, одышкой, цианозом, частым нитевидным пульсом, падением АД, беспокойством и возбуждением больного. При массивной тромбоэмболии легочной артерии прогноз, как правило, неблагоприятный.

При закупорке небольшими тромбами мелких ветвей легочной артерии развивается инфаркт легкого, признаками которого выступают боль в груди, кашель с выделением кровянистой мокроты, субфебрильная или фебрильная температура тела. Данные рентгенографии легких соответствуют картине очаговой пневмонии.

При первых признаках тромбоэмболических посттрансфузионных осложнений следует незамедлительно прекратить вливание крови, начать ингаляции кислорода, проведение тромболитической терапии (введение гепарина, фибринолизина, стрептокиназы), при необходимости – реанимационных мероприятий. При неэффективности медикаментозного тромболизиса показано выполнение тромбоэмболэктомии из легочной артерии.

Цитратная и калиевая интоксикация

Цитратная интоксикация обусловлена как прямым токсическим воздействием консерванта — лимоннокислого натрия (цитрата натрия), так и изменением соотношения в крови ионов калия и кальция. Цитрат натрия связывает ионы кальция, вызывая гипокальциемию. Обычно возникает при высокой скорости введения консервированной крови.

Проявлениями данного посттрансфузионного осложнения служат артериальная гипотензия, повышение ЦВД, судорожные подергивания мышц, изменения ЭКГ (удлинение интервала Q-Т). При высоком уровне гипокальциемии возможно развитие клонических судорог, брадикардии, асистолии, апноэ.

Ослабить или устранить цитратную интоксикацию позволяет вливание 10 % р-ра глюконата кальция.

Калиевая интоксикация может возникнуть при быстром введении эритроцитной массы или консервированной крови, хранившейся свыше 14 суток. В этих трансфузионных средах уровень калия значительно увеличивается. Типичными признаками гиперкалиемии служат вялость, сонливость, брадикардия, аритмия.

В тяжелых случаях может развиться фибрилляция желудочков и остановка сердца.

Лечение калиевой интоксикации предполагает внутривенное введение р-ра глюконата или хлорида кальция, отмену всех калийсодержащих и калийсберегающих препаратов, внутривенные инфузии физиологического раствора, глюкозы с инсулином.

Гемотрансфузионный шок

Причиной данного посттрансфузионного осложнения чаще всего выступает вливание несовместимой по AB0 или Rh-фактору крови, приводящее к развитию острого внутрисосудистого гемолиза. Различают три степени гемотрансфузионного шока: при I ст.

систолическое АД снижается до 90 мм рт. ст.; при II ст.- до 80-70 мм рт. ст.; III ст. — ниже 70 мм рт. ст.

В развитии посттрансфузионного осложнения выделяют периоды: собственно гемотрансфузионного шока, острой почечной недостаточности и реконвалесценции.

Первый период начинается либо во время трансфузии, либо сразу после нее и продолжается до нескольких часов. Возникает кратковременное возбуждение, общее беспокойство, боли в груди и пояснице, одышка.

Развиваются циркуляторные нарушения (артериальная гипотония, тахикардия, нарушение сердечного ритма), покраснение лица, мраморность кожи. Признаками острого внутрисосудистого гемолиза служат гепатомегалия, желтуха, гипербилирубинемия, гемоглобинурия.

Коагуляционные нарушения включают повышенную кровоточивость, ДВС-синдром.

Период ОПН длится до 8-15 суток и включает стадии олигоурии (анурии), полиурии и восстановления функции почек. В начале второго периода отмечается уменьшение диуреза, снижение относительной плотности мочи, вслед за чем мочеотделение может прекратиться полностью.

Биохимические сдвиги крови включают нарастание уровня мочевины, остаточного азота, билирубина, калия плазмы. В тяжелых случаях развивается уремия, приводящая к гибели больного. При благоприятном сценарии происходит восстановление диуреза и функции почек.

В период реконвалесценции нормализуются функции других внутренних органов, водно-электролитный баланс и гомеостаз.

При первых признаках гемотрансфузионного шока следует прекратить трансфузию, сохранив при этом венозный доступ.

Незамедлительно начинается проведение инфузионной терапии кровезамещающими, полионными, щелочными растворами (реополиглюкин, пищевой желатин, бикарбонат натрия).

Собственно противошоковая терапия включает введение преднизолона, эуфиллина, фуросемида. Показано использование наркотических анальгетиков и антигистаминных средств.

Одновременно осуществляется медикаментозная коррекция гемостаза, нарушений функции органов (сердечной, дыхательной недостаточности), симптоматическая терапия. С целью удаления продуктов острого внутрисосудистого гемолиза применяется плазмаферез. При тенденции к развитию уремии требуется проведение гемодиализа.

Развитие посттрансфузионных реакций и осложнений возможно предотвратить. Для этого необходимо тщательно взвешивать показания и риски переливания крови, строго соблюдать правила заготовки и хранения крови.

Гемотрансфузии должны осуществляться под наблюдением врача-трансфузиолога и опытной медицинской сестры, имеющей допуск к проведению процедуры.

Обязательна предварительная постановка контрольных проб (определение группы крови больного и донора, проба на совместимость, биологическая проба). Гемотрансфузию предпочтительно проводить капельным методом.

В течение суток после переливания крови больной подлежит наблюдению с контролем температуры тела, АД, диуреза. На следующий день больному необходимо исследовать общий анализ мочи и крови.

Гемотрансфузия: это что такое, правила проведения, осложнения

Переливание крови — это стандартная процедура, которая проводится в большей части медицинских учреждений. Довольно часто она спасает жизнь человека, но не все знают, что процедура может иметь ряд неблагоприятных последствий.

Практика трансфузии цельной крови уже уходит в прошлое, поскольку сегодня для уменьшения рисков реципиенту вводят отдельные ее составляющие.

Гемотрансфузия — это что такое, какие правила лежат в основе данной процедуры? Что нужно знать человеку, дабы обезопасить себя от врачей с минимальными познаниями в области трансфузиологии?

Гемотрансфузия — это что такое

Гемотрансфузия – это термин, обозначающий переливание крови. Представляют собой такие манипуляции сложную операцию, в ходе которой жидкая живая человеческая ткань в виде крови транспортируется другому человеку.

Трансфузия производится через вены, но при острых сложных случаях может происходить через крупные артерии. С кровью пациент получает гормоны, антитела, эритроциты, плазму, белки.

Как отреагирует организм на такой «букет» чужеродных тканей предсказать не может никто.

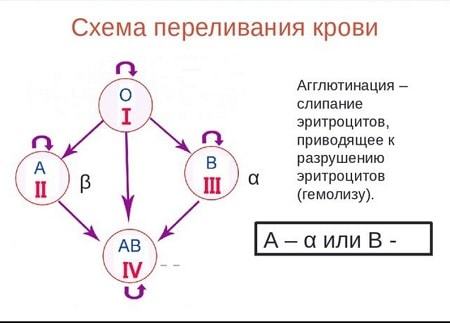

Схема переливания крови

В давние времена лекари переливали кровь животных людям, но безрезультатно. После были попытки первых переливаний человеческой биологической ткани, но выживших было очень мало.

После того как в 1901 году была открыта антигенная система АВ0, которая разделяла людей по группам крови, выживаемость повысилась и лишь в 1940, когда ученые обнаружили эритроцитную систему резуса, гемотрансфузия стала частью лечения больных.

Переливание крови по группам, схема приведена ниже, происходило с учетом групповых и резусных показателей.

Показания и противопоказания к переливанию

Итак, переливание крови: показания и противопоказания к такой процедуре всегда существуют. Хоть принцип процедуры гемотрансфузии такой же, как при инфузии физраствора или других медикаментов, отличием является вводимая составляющая, которая состоит из живых тканей.

Давно известно, что все люди имеют индивидуальные физиологические показатели, поэтому кровяная жидкость донора, насколько идентичной она не была бы, не может на 100% подойти или заменить кровь реципиента.

Поэтому врач, прежде чем назначать гемотрансфузию, должен убедиться, что альтернативных методов лечения нет.

Показания, при которых переливание необходимо

Показания к гемотрансфузии делятся на два типа:

- Абсолютные.

- Относительные.

Абсолютными показателями, при которых без переливания не обойтись, считаются:

- острая, обильная кровопотеря;

- четко выраженная тяжелая анемия;

- запланированные операции, которые могут сопровождаться кровопотерей.

К относительным можно отнести:

- сепсис;

- анемия;

- интоксикация.

Прибегать к гемотрансфузии по относительным показателям следует только в крайних случаях, когда альтернативных решений попросту не существует.

Противопоказания к проведению процедуры

Не проводят индукцию живых тканей донора, если пациент имеет декомпенсированную сердечную недостаточность или страдает гипертензией последней стадии. Также следует заметить, что проводить переливание противопоказано при:

- бактериальном эндокардите;

- инсульте;

- отеке легких;

- почечной недостаточности;

- бронхиальной астме;

- гломерулонефрите острой степени.

Правила проведения гемотрансфузии

На сегодняшний день гемотрансфузию используют во многих направлениях медицины. Существуют определенные правила переливания крови, благодаря которым можно избежать осложнений гемотрансфузии. Звучат они следующим образом:

- Первое и одно из главных правил переливания – полная стерильность.

- Строго запрещено применять для инфузии материал, который не прошел контрольное исследование на гепатит, сифилис, СПИД.

- Переливаемая жидкость, до момента введения должна храниться соответственно с медицинскими условиями. Недопустимо, дабы во флаконе с донорской кровью был осадок, кровяные сгустки, хлопья.

- Прежде чем начать процедуры, лечащий врач обязан провести следующие лабораторные исследования:

- определить группу крови и резус-фактор пациента;

- проверить совместимость донорской крови.

Эти действия обязательны, даже есть ранее полученные данные, сделанные другим врачом, были положительными.

Какие могут возникнуть осложнения при гемотрансфузии

Осложнения гемотрансфузии могут быть разными. Очень большой процент ошибок, приводящий к осложнениям, лежит на медперсонале, который занимается:

- заготовкой биологического материала;

- его хранением;

- непосредственно участвует в гемотрансфузии.

Если ошибка была допущена, то симптомами станут: озноб, цианоз, тахикардия, лихорадочное состояние. Реакция на такую симптоматику должна быть молниеносной, поскольку может последовать развитие почечной недостаточности, инфаркт легкого, а то и клиническая смерть.

К основным осложнениям гемотрансфузии, относят:

- воздушную эмболию, когда воздух попадает в вену, зачастую к этому приводит нарушения техники выполнения процедуры;

- тромбоэмболию, приводящую к образованию тромбоза в месте вливания крови или появления кровяных сгустков в донорской жидкости;

- ошибочное введение не той группы крови с отличительным резусом, что приводит к разрушению собственных эритроцитов, влекущее за собой недостаточности со стороны мозга, печени, сердца, почек. Такие ошибки могут быть фатальными;

- аллергические реакции разной степени тяжести, на чужеродные ткани, водящиеся в организм;

- обретенные заболевания, которые появляются после введения крови содержащей гепатит или ВИЧ-инфекции;

- синдром массивной трансфузии, когда в организм реципиенту водится большое количество крови за маленький промежуток времени.

Такой синдром способен привести к интоксикации и тахикардии; - гемотрансфузионный шок, требующий экстренной медицинской реанимации.

Предупрежден, значит, вооружен! Зная возможные риски гемотрансфузии, самостоятельно контролируйте обязательные действия лечащего врача, ищите альтернативные варианты и будьте здоровы.

Осложнения при переливании крови причины, виды

Перед тем как ставить капельницу реципиенту, проводят ряд проб на сочетаемость, во избежание слипания (агглютинации) эритроцитов, которое может повлечь летальный исход. Несмотря на соблюдение предварительных мер безопасности при проведении переливания крови при сниженном гемоглобине, не всегда получается избежать непредвиденных последствий.

Виды осложнений при гемотрансфузии в целях повышения гемоглобина:

- Реактивные:

- увеличение температуры тела;

- синдром массивных гемотрансфузий, может быть связан с большим, чем необходимо объемом введенной крови;

- гемолитический шок, может развиться при антигенной несовместимости крови, в такой ситуации случается распад оболочек эритроцитов, что приводит к отравлению организма продуктами метаболизма;

- цитратный шок, способен проявиться только, если при переливании используют консервированную кровь, по причине применения к ней в качестве консерванта цитратной соли;

- посттрансфузионный шок, бывает вызван последствиями переливания «плохой» крови в перегретом состоянии, зараженной токсинами, с примесью распавшихся кровяных клеток;

- анафилактический шок, может возникнуть при аллергии на вводимую гемотрансфузионную среду.

- Механические:

- остро образовавшееся расширение сердца, вследствие стремительного ввода гемотрансфузионных сред;

- тромбозы, сгущение крови, приводящее к закупориванию сосудов;

- эмболия, возникшая в результате проникновения воздуха в гемотрансфузионную систему.

- Инфекционные

Попадание гемоконтактной инфекции возможно, когда необходимо экстренное переливание крови при резком снижении гемоглобина и нет времени на ее выдерживание. В обязательном порядке гемотрансфузионная среда тщательно контролируется на наличие микроорганизмов. Для этого ее выдерживают в течение шести месяцев и повторно исследуют.

Контрольное определение группы крови реципиента и донора

Необходимо непосредственно перед переливанием определить группу крови больного и крови из флакона, взятого для переливания этому больному. Определение проводится врачом, переливающим кровь. Недопустимо поручать контрольное определение группы крови другому врачу или проводить его заблаговременно.

Если переливание крови проводится по экстренным показаниям, то проводится еще и определение резус-фактора больного экспресс-методом. При определении группы крови необходимо соблюдать соответствующие правила, а оценку результатов следует проводить не только врачом, переливающим кровь, но и другими врачами.

Приготовление системы и начало трансфузии

Для переливания крови следует пользоваться пластиковой системой разового пользования с капроновым фильтром, который позволяет предупредить попадание тромбов в кровяное русло больного.

Система состоит из короткой трубки с иглой и фильтром для поступления воздуха во флакон, длинной трубки для вливания крови с двумя иглами на концах (для введения во флакон и для пункции вены больног).

Система снабжена капельницей с капроновым фильтром и пластинчатым зажимом для регулирования скорости введения. Выпускается в стерильном виде в полиэтиленовом мешке, из которого ее извлекают непосредственно перед использованием.

Системы многоразового использования для переливания крови применять не следует, так как они не имеют микрофильтра.

Монтируя систему для переливания крови, необходимо соблюдать правило: переливать кровь следует из того же сосуда, в котором она была заготовлена и хранилась.

Проведение процедуры переливания

В результате внутренних кровотечений, онкологических заболеваний и других проблем у человека может развиваться малокровие. Уровень гемоглобина падает, что негативно отражается на его общем состоянии.

Во многих ситуациях помогает стабилизировать гемоглобин процедура гемотрансфузии

Её важно правильно и грамотно выполнить, чтобы избежать нежелательных последствий

В современной медицине принято проводить переливание не цельной крови, а её компонентов. Взятые и доноров образцы делят на плазму и прочие составляющие компоненты.

Если больному ставят диагноз железодефицитной анемии, тогда в ход идёт исключительно эритроцитная суспензия. При вливаниях берут только консервированную кровь, которую сдают здоровые, прошедшие все необходимые проверки люди-доноры. Только в экстренных ситуациях может применяться свежая, не прошедшая этап консервации, кровь.

С целью исключения антигенного конфликта, при выборе донорских образцов берут кровь только той группы, которая соответствует группе крови больного человека.

Процесс разделён на несколько этапов:

- Сначала специалист обязан удостовериться в соответствии выбранной донорской крови параметрам пациента. Плюс проверяется её пригодность к гемотрансфузии. Для этого сверяют маркировку и проводят повторные анализы донорских образцов.

- Далее, необходимо пройти дополнительные исследования. Это позволяет определить, насколько донор и пациент соответствуют друг другу по составу переливаемых кровяных веществ.

- Если результаты положительные, тогда начинается сама процедура вливания. Сначала вводится небольшое количество через вену. Нужно проследить, чтобы не возникало негативных реакций и побочных эффектов. При их отсутствии плазму или суспензию продолжают вливать капельным методом.

- Все этапы гемотрансфузии проводятся под строгим наблюдением специалистов. Всегда остаётся риск побочных эффектов, которые проявляются спустя некоторое время. Чтобы справиться с ними и разобраться в ситуации, врачи оставляют некоторое количество использованной донорской суспензии в холодильных камерах.

Процедура не слишком сложная, но проводится исключительно в условиях стационара. Если итогом гемотрансфузии стали увеличение показателей гемоглобина и общая нормализация состояния пациента, можно говорить об успешности процедуры.

Не стоит забывать, что к такому методу лечения низкого уровня гемоглобина есть свои противопоказания. Они распространяются на:

- бронхиальную астму;

- лёгочные отёки;

- декомпенсацию заболеваний сердца (миокардит, порок и пр.);

- аллергические состояния;

- гипертонию 3 стадии;

- септические эндокардиты;

- печёночную недостаточность в тяжёлой форме;

- нарушения функций кровообращения в мозге.

Хотя определённые обстоятельства могут потребовать обязательного переливания, несмотря на наличие противопоказаний. При экстренных обстоятельствах их перечень сужается, и врачи действуют сугубо исходя из сложившейся ситуации.

Хотя гемотрансфузии являются высокоэффективным методом борьбы с анемией и низким уровнем гемоглобина, такой подход применяется не всегда. Нужно действовать согласно индивидуальным особенностям течения болезни у пациентов.

Только после тщательного обследования и грамотного подбора донорских кровяных веществ можно рассчитывать на положительный исход решения проблемы. Доверяйте исключительно высококвалифицированным специалистам и не откладывайте поход к врачу в случае изменения вашего самочувствия.

Спасибо всем за внимание! Обязательно подписывайтесь на сайт, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям и знакомым!

- Политика конфиденциальности

- Пользовательское соглашение

- Правообладателям

- Аденома

- Без рубрики

- Гинекология

- Молочница

- О крови

- Псориаз

- Целлюлит

- Яичники

Правила проведения процедуры

Процесс гемотрансфузии осуществляется под контролем гематолога — специалиста по патологиям крови и кроветворной системы.

Перед тем как делать переливание, доктор в обязательном порядке назначает пациенту анализ на выяснение группы крови и резус-фактора, а также биологическую пробу и пробу Бакстера — для определения совместимости донора и реципиента. Во избежание опасных осложнений специалисты руководствуются следующими правилами переливания:

- Для гемотрансфузии должна быть обеспечена антисептическая среда.

- Проведение упомянутых анализов является обязательным, даже если в медицинской карте пациента уже есть информация об этих исследованиях.

- Используемый материал обязательно проходит проверку на вирус иммунодефицита.

- Объём однократной дозы донорского материала не должен превышать 500 мл. Врач проводит контроль взвешивания.

- Максимальный срок хранения донорской крови — 3 недели при температуре от 4 до 9 °C.

- Для новорождённых вливаемая дозировка рассчитывается индивидуально.

Как повысить уровень гемоглобина

Как мы уже упоминали выше, причина понижения уровня гемоглобина в крови у каждого человека может быть разной. Именно поэтому каждому требуется свой метод повышения уровня этого пигмента.

Если у человека нет заболевания, которое вызывает данную проблему, то здесь будет достаточно правильного питания с добавками. Если же заболевание имеет место, то тогда его нужно лечить. При слишком низком уровне гемоглобина рекомендуется переливание крови.

Обычно к этому прибегают в тяжелых случаях, когда произошла большая потеря крови при травме, операции или определенном заболевании.

Еда и пищевые добавки. В случае железодефицитной анемии врач может порекомендовать вам прием добавок с содержанием железа, а также диету, состоящую из продуктов, богатых этим элементом.

Считается, что железо, содержащееся в еде животного происхождения, лучше помогает повысить уровень гемоглобина, чем продукты растительного происхождения. Витамины В6, В12 и фолиевая кислота также помогут увеличить уровень гемоглобина.

Ниже приведены примеры продуктов, содержащих железо и указанные выше витамины.

Избегайте продуктов, влияющих на усвоение железа. Во время приема добавок и еды с содержанием железа избегайте продуктов, которые влияют на способность организма усваивать данный элемент.

К таким продуктам относятся чай, кофе, еда, богатая клетчаткой, продукты с высоким содержанием кальция (молоко, сыр, шоколад, напитки с кофеином).

Сюда также относятся и медицинские препараты, в состав которых входят фосфаты и антациды.

Сократите потребление продуктов с содержанием щавелевой кислотой. Считается, что пища, в состав которой входит щавелевая кислота, также влияет на усвоение железа в организме.

Например, шпинат является богатым источником железа, но в нем также содержится и щавелевая кислота. Эта кислота может связываться с молекулами железа, в результате чего организм с трудом усваивает минерал.

Однако такой эффект может проявляться только у некоторых людей и при потреблении определенной пищи.

Избегайте продуктов с клейковиной. Люди, страдающие целиакией, должны избегать пищи с содержанием клейковины, которая мешает усвоению питательных веществ, таких как железо. Поэтому не потребляйте пшеницу и производимые из нее продукты, для которых характерно высокое содержание клейковины: это поможет вам избежать дефицита железа и, как следствие, понижение уровня гемоглобина.

Потребляйте витамин С. Наряду с добавками с железом будет полезно принимать витамин С (или потреблять пищу с богатым содержанием витамина С). Витамин С способствует поглощению железа организмом. А это в свою очередь увеличивает уровень гемоглобина.

В общем, все указанные выше продукты, витамины и травы будут полезны для увеличения уровня гемоглобина. Еще одним полезным веществом здесь станет хитозан. Хитозан получают из экзоскелета креветок.

Добавки с содержанием железа стоит принимать согласно указаниям врача, поскольку у некоторых они могут вызывать запор и расстройство желудка.

Такую добавку нельзя потреблять в больших количествах, поскольку это приводит к накоплению железа, что может быть токсично для организма. Даже витамины стоит принимать только по указаниям врача. Это также относится к травам и другим добавкам.

Обязательно проконсультируйтесь у доктора по поводу вашего состояния и приема лекарственных препаратов.

Поскольку пониженный уровень гемоглобина может стать результатом сопутствующих заболеваний, важно исключить возможность возникновения подобных нарушений. Если проблема вызвана потерей крови при кровоточащих язвах, обязательно нужно вылечить эти язвы и при этом предпринять меры по повышению уровня гемоглобина

При тяжелой форме анемии рекомендовано переливание крови: это поможет восстановить уровень железа и гемоглобина.

Таким образом, сокращение количества гемоглобина может происходить по разным причинам. Если нарушение вызвано дефицитом железа в организме, то стоит потреблять добавки и продукты с содержанием данного элемента. Если же нарушение связано с сопутствующим заболеванием, то здесь нужно лечить саму болезнь.

Какие реакции могут возникать при переливании крови

Хотя переливание крови может быть необходимо для восполнения недостатка компонентов крови, эта процедура небезопасна, и за пациентом необходимо постоянно наблюдать для оценки развития побочных реакций. Реакции могут возникать при переливании различных компонентов крови: вритроцитарной массы, тромбоцитов, плазмы, факторов свертывания.

Негемолитическая лихорадочная реакция:

- Наиболее часто встречающаяся реакция на переливание крови.

- Начинается через 1-6 часов после переливания»

- Вызвана формированием антител к Лей или тромбоцитам донора.

- Проявляется лихорадкой, ознобом, возможно возникновение одышки.

- Несмотря на дискомфорт и испуг пациента, побочные эффекты обычно продолжаются недолго.

- Начальные симптомы негемолитической лихорадочной реакции очень сходны с острой гемолитической реакцией, которая вызывает тяжелые последствия и может быть смертельной; поэтому при ее развитии переливание следует немедленно остановить до точного определения типа реакции.

Острая гемолитическая реакция:

- Возникает при несовместимости компонентов крови по системе АВО, вызывающей реакцию антиген-антитело.

- Начальные симптомы различны, от лихорадки до гемоглобинурии.

- Приводит к острому внутрисосудистому гемолизу, который может вызвать развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), почечной недостаточности, шока.

- При появлении симптомов немедленно прекратите переливание и приготовьтесь начинать симптоматическую терапию.

Анафилактическая реакция:

- Возникает у пациентов с наследственной недостаточностью IgA, у которых имеются комплемент-связывающие анти-IgA антитела; анафилактическая реакция возникает, когда эти анти-IgA антитела встречаются с IgA донора.

- Может возникнуть практически сразу после начала переливания компонентов крови.

- Проявляется одышкой, сосудистым отеком, гипотонией, шоком.

- При появлении симптомов прекратите переливание и подготовьтесь к лечению анафилактической реакции.

- Проводите симптоматическое лечение. Крапивница (легкой степени):

- Представляет собой связанную с гнетам и пом реакцию на белки донора.

- Проявляется сыпью и зудом.

- Прекратите переливание, чтобы отличить эту достаточно доброкачественную реакцию от анафилактической.

- Для лечения обычно назначают димедрол. Синдром острого повреждения легких (СОПЛ):

- Возникает через 2-4 часа после начала переливания.

- Считается, что он вызван взаимодействием антител донора и Лей реципиента.

- Симптомы практически идентичны респираторному дистресс-синдрому взрослых (РДСВ): одышка, гипоксемия, гипотония, лихорадка, отек легких.

- В отличие от РДСВ, прогноз обычно благоприятный.

- На фоне симптоматической терапии купируется в течение нескольких дней. Другие реакции:

- Инфекция.

- Токсическая реакция на цитрат.

- Снижение уровня ионизированного кальция.

- Гиперкалиемия/Гипокалиемия.

- Гипотермия.

- Перегрузка объемом.

Новые материалы

Особенности процедуры гемотрансфузии — переливания крови

Гемотрансфузия – это переливание донорской (иногда собственной, ранее заготовленной) крови. Чаще всего используют не цельную кровь, а ее компоненты (эритроциты, тромбоциты, плазма). Процедура имеет строгие показания – тяжелая кровопотеря с анемией, шок, сепсис. Вызывает реакцию, так как в организм вводятся чужеродные белки.

При повторном или массивном переливании, недостаточном учете совместимости с кровью донора возникают опасные для жизни осложнения. Подробнее о них и правилах гемотрансфузии узнайте их этой статьи.

Показания к проведению гемотрансфузии

В связи с большим риском разрушения эритроцитов (гемолизом), инфекционных осложнений, аллергических реакций цельная кровь переливается при острой кровопотере, если невозможно другими способами устранить дефицит эритроцитов и плазмы. Гораздо больше показаний для введения компонентов крови:

- кровопотеря более 15% всего объема кровеносного русла;

- геморрагический, травматический шок (на фоне кровотечения);

- обширные операции с массивным повреждением тканей;

- тяжелая анемия;

- инфекционные, септические процессы с выраженной интоксикацией;

- нарушение свертывания крови;

- продолжающееся кровотечение после операции или травмы;

- ожоговая болезнь;

- нарушение образования клеток крови в костном мозге;

- длительная воспалительная реакция со снижением иммунитета;

- отравления ядами, разрушающими эритроциты.

Гемотрансфузия и переливание компонентов крови проводится с заместительной и кровоостанавливающей целью, такая терапия также имеет стимулирующее и дезинтоксикационное (очищающее) действие.

Рекомендуем прочитать статью о реологии крови. Из нее вы узнаете о нарушении реологии крови, методах измерения и оценке показателей.

А здесь подробнее об анализе на гематокрит.

Противопоказания у пациентов

Донорская кровь, даже совпадающая по группе и резусу, не является полным заменителем собственной. В процессе переливания в организм попадают части разрушенных белков, что создает нагрузку на печень и почки, а дополнительный объем жидкости требует усиленной работы сосудов и сердца.

Введение чужеродных тканей активизирует обменные процессы и иммунную защиту. Это может обострить хронические болезни, стимулировать рост опухоли.

Тем не менее при острой кровопотере речь идет о спасении жизни, поэтому многими из противопоказаний к гемотрансфузии пренебрегают. При плановом переливании отбор пациентов строже. Не рекомендуется введение крови при наличии:

- острого нарушения мозгового и коронарного кровотока (инсульт, инфаркт);

- отека легких;

- ревматического процесса в активной фазе;

- бактериального эндокардита с острым и подострым течением;

- сердечной недостаточности от 2 стадии;

- выраженной аллергии;

- артериальной гипертензии с осложнениями;

- тромбоэмболии;

- нарушении функции почек и печени в тяжелой форме, остром гломерулонефрите и гепатите;

- пороках сердца;

- геморрагическом васкулите;

- обострении туберкулезной инфекции.

Бактериальный эндокардит — одно из противопоказаний к переливанию крови

Подготовка к переливанию крови

Проведение гемотрансфузии предполагает подготовку пациента, исследование качества крови, определение групповой и резусной принадлежности крови донора и больного, а также врач должен убедиться, что они совместимы между собой.

Алгоритм действия врача

Вначале врач опрашивает пациента о наличии переливаний крови в прошлом и их переносимости. У женщин нужно знать, не было ли беременности, протекавшей с резус-конфликтом. Затем следует определить показания к гемотрансфузии и возможные ограничения из-за сопутствующих заболеваний.

Правила вливания крови от донора к больному (реципиенту):

- Вначале нужно определить групповую и резусную принадлежности крови пациента.

- Подобрать полное соответствие донорской по этим параметрам (одногруппная и однорезусная).

- Проверить на годность.

- По системе АВО провести исследование крови донора.

- При помощи проб на совместимость по АВО и резусу определить пригодность для вливания.

- Выполнить биологическую пробу.

- Осуществить гемотрансфузию.

- Зафиксировать документально переливание и реакцию на него пациента.

Оценка годности крови

Поступившую кровь для трансфузии нужно в обязательном порядке оценить по таким критериям:

- на этикетке есть указание о необходимой групповой и резусной принадлежности;

- правильно выбран нужный компонент или цельная кровь;

- срок годности не истек;

- упаковка имеет признаки герметичности;

- кровь делится на три четко видимых слоя: желтый верхний (плазма), средний серый (тромбоциты и лейкоциты), нижний красный (эритроциты);

- плазменная часть прозрачная, в ней нет хлопьев, нитей, пленок, сгустков, красного оттенка из-за разрушения эритроцитов.

Маркировка крови и ее компоненты

Пробы на совместимость донора и реципиента

Для того чтобы убедиться, что у больного нет антител, которые могут быть направлены против донорских эритроцитов, проводится специальный тест – проба с антиглобулином. Для нее в пробирку вносится сыворотка крови больного и красные кровяные клетки донора. Полученная смесь центрифугируется, ее осматривают напризнаки разрушения и агглютинации (склеивания) эритроцитов.

Если не обнаружено на этом этапе несовместимости, то переходят ко второй части – добавлению антиглобулиновой сыворотки.

К переливанию годится только кровь, в которой отсутствуют какие-либо визуальные симптомы гемолиза или формирования сгустков. Эта двухэтапная методика является универсальной, но помимо нее нужны такие пробы на совместимость:

- по группе – сыворотка пациента и капля крови донора (10:1);

- по резусу – с 33% раствором полиглюкина, 10% желатина;

- непрямая проба Кумбса – отмытые физраствором эритроциты донора и сыворотка больного помещаются в термостат на 45 минут, а затем их смешивают с антиглобулиновой сывороткой.

При отрицательном результате всех проб (не было агглютинации эритроцитов) приступают к переливанию. После подсоединения системы больному три раза (с трехминутным интервалом) вливают по 10 мл крови донора и оценивают ее переносимость.

Эту пробу называют биологической, а ее итогом должно быть отсутствие:

- одышки;

- резкого учащения пульса;

- прилива жара;

- покраснения кожи;

- боли в животе или поясничной области.

Методы проведения переливания

Если кровь поступает сразу от донора к пациенту, то такая методика называется прямой. Она требует наличия специального инструментария, так как необходимо струйное введение, чтобы не допускать сворачивания. Применяется очень редко. Во всех остальных случаях после взятия донорской крови ее подвергают обработке, затем хранят до гемотрансфузии.

Переливают кровь при помощи внутривенного введения, внутриартериальное используют при крайне тяжелых травмах. Иногда требуется внутрикостный или внутрисердечный способ. Помимо обычного (непрямого) существуют и особые виды – реинфузия, обменный и аутотрансфузионный.

Смотрите на видео о переливании крови:

Реинфузия

При травме или операции кровь, попавшая в полость тела (брюшную, грудную), при помощи аппарата собирается и фильтруется, а затем вводится больному обратно. Метод показан при кровопотере более 20% от всего объема, внематочной беременность с кровотечением, обширных хирургических вмешательствах на сердце, крупных сосудах, в ортопедической практике.

Противопоказаниями являются инфекции, невозможность очистки крови.

Аутогемотрансфузия

Кровь больного предварительно заготавливается до операции или на случай сильного кровотечения при родах. Этот метод имеет существенные преимущества, так как снижается риск заражения и аллергических реакций, введенные эритроциты хорошо приживаются. Применение аутодонорства возможно при таких ситуациях:

- плановая обширная операция с потерей от 15% объема крови;

- третий триместр беременности с необходимостью кесарево сечения;

- редкая группа крови;

- пациент не соглашается на донорскую кровь;

- возраст от 5 до 70 лет;

- относительно удовлетворительное общее состояние;

- отсутствие анемии, астении, инфекции, предынфарктного состояния.

Аутогемотрансфузия

Обменная гемотрансфузия

Из кровеносного русла частично или полностью удаляется кровь, а взамен вводится донорская.

Используется при отравлениях, разрушении (гемолизе) эритроцитов у новорожденного, несовместимости крови по группе, резусу или антигенному составу у ребенка и матери (сразу после родов).

Чаще всего применяется в первые сутки жизни у детей с высокими показателями билирубина и снижением гемоглобина ниже 100 г/л.

Особенности у детей

У ребенка перед трансфузией крови нужно установить его собственную группу и резус, а также эти показатели у матери. Эритроциты младенца проверяют при помощи пробы Кумбса на совместимость с донорскими клетками. Если у матери и новорожденного одна группа и резус-фактор, то для диагностики можно взять материнскую сыворотку.

Детям тесты выполняют для обнаружения тех антител, которые новорожденный получил в период внутриутробного развития от матери, так как до 4 месяцев организм их не вырабатывает. Если обнаружена несовместимость с донорскими эритроцитами или при гемолитической анемии берут первую группу крови донора или эритроцитарную массу 0 (I) группы и плазму АВ (IV).

Что такое «синдром массивной гемотрансфузии»

Если больному за сутки вводится кровь в количестве равном его объему, то это существенно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и обменные процессы. Из-за одновременного наличия тяжелого исходного состояния и обильного переливания донорской крови нередко возникают осложнения:

- сдвиг кислотности крови в кислую сторону (ацидоз);

- избыток калия при длительном хранении крови донора (более 7 дней), особенно опасен для новорожденных;

- снижение кальция из-за интоксикации цитратами (консервантами);

- увеличенная концентрация глюкозы;

- кровоточивость из-за потери факторов свертывания и тромбоцитов в хранящейся крови;

- анемия, снижение количества лейкоцитов, белков;

- развитие ДВС-синдрома (образование микротромбов в сосудах) с последующей закупоркой сосудов легких;

- снижение температуры тела, так как донорская кровь поступает из холодильных камер;

- сосудистый коллапс, брадикардия, фибрилляция желудочков, остановка сердца;

- мелкоточечные кровоизлияния, почечные и кишечные кровотечения.

Для предупреждения синдрома массивных трансфузий нужно по возможности использовать свежую кровь, согревать воздух в операционной, а также постоянно контролировать и корректировать основные показатели кровообращения, коагулограммы, состава крови пациента. Восстановление потери крови нужно проводить при помощи кровезаменителей в сочетании с эритроцитарной массой.

Возможные осложнения после переливания крови

Сразу же после трансфузии или на протяжении первых часов почти у всех пациентов отмечается реакция на введение крови – озноб, лихорадка, головная и мышечная боль, давление в груди, болезненность в поясничной области, одышка, тошнота, зуд и сыпь на коже. Они стихают после симптоматической терапии.

При недостаточной индивидуальной совместимости крови или нарушении правил гемотрансфузии возникают тяжелые осложнения:

- анафилактический шок – удушье, падение давления, тахикардия, покраснение лица и верхней части туловища;

- острое расширение сердца из-за перегрузки правых отделов – одышка, боль в области печени и сердца, низкое артериальное и высокое венозное давление, остановка сокращений;

- попадание воздуха или тромба в вену, а затем в легочную артерию с последующей закупоркой, проявляется острой болью в груди, кашлем, посинением кожи, шоковым состоянием. При более мелких поражениях возникает инфаркт легкого;

- интоксикация калием и цитратом – гипотония, нарушение проводимости миокарда, судороги, угнетение дыхания и сердечных сокращений;

- гемотрансфузионный шок при несовместимости крови – возникает массивное разрушение эритроцитов, падение давления и острая почечная недостаточность.

Почему гемотрансфузия считается допингом у спортсменов

В спортивной медицине используется техника аутогемотрансфузии. Для этого перед соревнованием у спортсменов заблаговременно берут кровь (за 2 — 3 месяца) и ее обрабатывают, выделяют эритроциты и замораживают. Перед введением эритроцитарную массу размораживают и соединяют с солевым раствором.

Эффективность такой процедуры для повышения работоспособности и выносливости связана с несколькими причинами:

- забор крови оказывает тренирующее воздействие, повышая устойчивость к гипоксии;

- искусственный дефицит эритроцитов активизирует работу надпочечников, иммунной системы, костного мозга;

- введение эритроцитарной массы резко повышает кислородный резерв крови и помогает переносимости высоких физических нагрузок.

Тем не менее аутогемотрансфузия имеет и негативные последствия. Они связаны с техникой переливания и возможностью закупорки сосудов, повышением плотности крови, риском перегрузки правой половины сердца, реакцией на консерванты. Введение собственных эритроцитов и стимулятора их образования (эритропоэтина) считается допингом, но обнаружение их при анализах у спортсменов крайне затруднительно.

Рекомендуем прочитать статью об антикоагулянтах и кровотечении. Из нее вы узнаете о причинах возникновения кровотечений при приеме антикоагулянтов, шкале риска и о том, можно ли избежать кровотечения при длительном приеме Аспирина, Варфарина и новых препаратов.

А здесь подробнее о травмах сосудов.

Гемотрансфузия проводится по строгим показаниям. Эта операция предполагает определение группы крови и резус-фактора каждый раз перед переливанием у донора и реципиента.

Обязательным условием являются также пробы на совместимость и биологический тест. При несоблюдении правил проведения возникают осложнения, некоторые из них опасны для жизни.

Собственную кровь вводят спортсменам перед соревнованиями, такая процедура считается допингом.