Физико-химические характеристики крови

Буферные системы крови

Плазма крови содержит 90 92% воды, 8 10% сухого вещества.

В плазме содержатся белки – 50 70 г/л (альбумины – 35 г/л, глобулины – 40 45 г/л, фибриноген, протромбин), аминокислоты, полипептиды, мочевина – 21 мг%, креатинин – 1 мг%, мочевая кислота, глюкоза (3, 3 5, 5 ммоль/л), нейтральные жиры, липиды – 3 4 г/л, летучие жирные кислоты – 25 г/л, витамины, минеральные вещества около 9 г/л (преимущественно катионы Na+, K+, Са 2+, анионы Cl , НСО 3 , НРО 4 ), ферменты, поступающие из клеток тканей, гормоны. Плазма является источником питательных веществ и биологически активных веществ для клеток, тканей организма.

Белки плазмы крови Белковая фракция плазмы крови представляет собой смесь множества отдельных белков с молекулярным весом от 44000 до 1300000, относящихся к коллоидам. Белки плазмы обуславливают высокую относительную вязкость плазмы.

Альбумин связывает тироксин, создает онкотическое давление, выполняет транспортную роль (транспортирует билирубин, уробилин, жирные кислоты, соли желчных кислот, экзогенные вещества – пенициллин, сульфонамиды и т. д. ), является белковым резервом.

а 1 глобулины (гликопротеины, мукопротеины) участвуют в транспорте липидов (фосфолипидов).

а 2 глобулины обладают оксидазной активностью (церулоплазмин), ингибируют плазмин и протеиназы (тироксинсвязывающий белок, транскобаламин, транскортин), (а 2 макроглобулин), связывают гемоглобин и препятствуют его выведению с мочой (а 2 гаптоглобулин).

β глобулины участвуют в транспорте железа (трансферин), в транспорте липидов (холестерина) (β липопротеин), полисахаридов. Фибриноген, протромбин участвуют в свертывании крови. γ глобулины являются иммуноглобулинами – антителами против бактериальных антигенов и инородных белков. Плазма крови переносит: питательные вещества, витамины и микроэлементы, продукты промежуточного обмена, гормоны и ферменты.

Белки плазмы крови. Основные функции Питательная роль. Белки плазмы представляют вполне достаточный запас белков. Клетки ретикулоэндотелиальной системы (РЭС) захватывают белки плазмы и расщепляют их при помощи собственных внутриклеточных ферментов до аминокислот.

Аминокислоты поступают в кровь и используются другими клетками для синтеза новых белков. Транспортная роль. Специфические белки плазмы благодаря большой поверхности с многочисленными гидрофильными и липофильными участками связывают многие небольшие молекулы и переносят их от кишечника или депо к месту потребления клетками.

К липофильным группировкам они могут присоединять жироподобные вещества, нерастворимые в воде. Белки связывают большое количество циркулирующих в крови низкомолекулярных соединений и так участвуют в поддержании постоянного осмотического давления. Белки плазмы связывают катионы крови и переводят их в недиффундирующую форму (2/3 кальция).

Участвуют в создании коллоидно осмотического давления. Белки плазмы создают онкотическое давление, их крупные молекулы почти не проходят через стенки капилляров, захватываются клетками и переносятся лимфой. Благодаря этим особенностям создается разница в коллоидно осмотическом давлении между плазмой и межклеточной жидкостью (22 мм. рт. ст.

), за счет градиента концентрации белков. Снижение концентрации белков в плазме приводит к задержке воды в межклеточном пространстве интерстициальному отеку. Буферная роль. Белки плазмы способны взаимодействовать с кислотами и основаниями, образовывать соли, благодаря этому они участвуют в поддержании постоянства реакции крови.

Участвуют в свертывании крови. Свертывание крови, препятствующее кровотечению, частично обусловлено наличием в плазме белков протромбина и фибриногена.

Определения Биокристалломика – биологическая наука, изучающая общие закономерности кристаллизации в биологических системах с позиций молекулярной биологии и медицины Биокристалл – твердое структурное образование биологических молекул, имеющее определенное упорядоченное строение Методы биокристалломики совокупность методов косвенной оценки метаболизма и гомеостаза организма, основанных на феномене кристаллообразования высушенного биоматериала с последующей интерпретацией результатов его кристаллогенеза.

Методы исследования кристаллизации биосред Биологический субстрат Непосредственное кристаллообразование Классическая кристаллоскопия Инициированный кристаллогенез Тезиграфия

Методы биокристалломики Классическая кристаллоскопия методика идентификации состава биологических жидкостей, основанная на кристаллизации собственно биосубстрата без добавления химических инициаторов кристаллогенеза. Тезиграфия метод идентификации состава биосубстратов, основанный на инициированной ими кристаллизации базисных веществ.

Кристаллоскопические фации сыворотки крови человека и некоторых животных Крыса Здоровый человек Мышь Свинья

Тезиграфические фации сыворотки крови человека и некоторых животных Крыса Здоровый человек Мышь Свинья

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛЯ МЕТАБОЛИЗМА МАССЫ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ Оптимальная для метаболизма масса циркулирующей крови обеспечивается деятельностью органов кроветворения, пищеварительными железами, всасывательным аппаратом желудка и кишечника, органами депо крови (печень, селезенка, кожа, легкие, почки, мышцы), сердца и сосудов.

Результатом их деятельности является поддержание оптимального объема циркулирующей крови в организме, депонирование избытка крови. Объем циркулирующей крови у животных относительно постоянен.

Масса крови составляет в среднем у лошадей беговых 110 мл/кг, лошадей ра бочих 72 мл/кг, крупного рогатого скота 58 мл/кг, овец 58 мл/кг, сви ней 65 мл/кг, собак 93 мл/кг, кроликов 57 мл/кг. Объем циркулирую щей крови зависит от емкости сосудов (главным образом от эластичности вен).

Количество крови в сосудах увеличивается при увеличении давления крови. В венозной части сосудистого русла содержится 3/4 массы циркулирую щейкрови. Постоянная физическая деятельность у животных вызывает увеличение массы крови.

Функциональная гиперемия органов, сопровождающая ся увеличением капиллярного давления (за счет большого расширения прекапилярных сосудов по сравнению с посткапиллярными) и более значительным переходом жидкости из сосудистого русла, вызывает некоторое уменьшение массы циркулирующей крови.

Поддержание относительного постоянства объема циркулирующей крови осуществляется благодаря взаимодействию процессов использования жидкой части крови (и разрушения форменных элементов) и образования жидкой части крови (и форменных элементов), а также перераспределения крови между сосудистым циркуляторным руслом и органами депо крови.

Функциональная система поддержания объема циркулирующей крови (ОЦК) Процессы, обеспечивающие оптимальную массу циркулирующей крови 1.

Процессы образования и обмена жидкой части крови с клеточным веществом тканей транскапиллярный обмен. 2. Депонирование и перераспределение крови. 3. Изменение просвета сосудов. 4.

Фильтрация и реабсорбция воды и минеральных веществ в почках. 5. Процессы образования и разрушения форменных элементов крови.

Эритроциты красные кровяные тельца. Они имеют форму двояковогнутого диска, при поперечном разрезе напоминают гантели. Благодаря такой форме возрастает поверхность эритроцита, она увеличивается в 1, 5 раза и общая поверхность их в 15000 раз превышает поверхность тела животного. Эритроцит состоит из стромы и оболочки. Оболочка полупроницаема.

У представителей одного вида животных количество эритроцитов в крови отличается значительным постоянством. Физиологические колебания количества эритроцитов невелики и не превышают 20% и исчисляются у лошадей 8 10· 1012 в литре, крупного рогатого скота 5, 6 7, 5, овец и коз – 7, 5 12, 7, свиней 6, 8 7, 5, кроликов – 5 7, 5, кур – 2, 5 4, 5· 1012 в литре.

В зрелых эритроцитах идет гликолиз, основным субстратом которого является глюкоза. Главным источником энергии для эритроцитов служит АТФ. Мембрана эритроцита состоит из белков, липо и гликопротеинов, липидных участков.

Перенос веществ через мембрану совершается путем диффузии через поры, путем проникновения через липидные участки, путем активного транспорта переносчиками.

Физиология эритроцитов Основной составной частью эритроцитов является гемоглобин. В крови человека содержится от 1, 86 до 2, 17 ммоль/л гемоглобина, у животных: крупный рогатый скот – 1, 4 1, 86, лошади – 1, 24 2, 02, овцы и козы – 1, 09 1, 7, свиньи – 1, 4 1, 7, куры – 1, 24 2, 02, кролики – 1, 55 1, 86 ммоль/л крови.

Деятельность эритроцитов связана с метаболизмом и свойствами мембран эритроцитов. Метаболизм эритроцитов поддерживает способность эритроцита обратимо связывать кислород, обеспечивает восстановление гема. Двухвалентное железо, содержащееся в геме, постоянно переходит в трехвалентное вследствие окисления (метгемоглобин).

Формы гемоглобина Гемоглобин А – основной гемоглобин взрослого человека или животного Гемоглобин С (мутантная форма) Гемоглобин E (эмбриональный) — эмбриональный тип гемоглобина Гемоглобин S (мутантная форма) Гемоглобин F (фетальный) — плодный тип гемоглобина

Насыщение (сатурация) гемоглобина

Соединения гемоглобина Гемоглобин легко присоединяет (обратимо) кислород, превращается в оксигемоглобин (Hb. O 2). Благодаря этому эритроциты обеспечивают транспорт кислорода от лёгких к тканям. Гемоглобин соединяется (обратимо) с диоксидом углерода, превращается в карбгемоглобин (Hb. CO 2).

В таком виде эритроциты транспортируют часть (5%) углекислого газа от тканей к лёгким. Карбоксигемоглобин (Hb. CO) – продукт НЕобратимого взаимодействия угарного газа (СО) с гемоглобином. Метгемоглобин (met.

Hb) – продукт окисления атома железа, входящего в состав гема, из двухвалентного состояния в трехвалентное

Строение гемоглобина Молекула гемоглобина: 4 субъединицы глобина окрашены в разные цвета Структурная формула гемоглобина

Типы гемоглобина в онтогенезе

Свойства и роли эритроцитов Эритроциты обладают особыми физико-химическими свойствами: свойствами 1. Пластичностью – способность легко изменять свою форму. 2. Осмотической стойкостью. Только при значительном понижении осмотического давления (в 0, 35% растворе хлористого натрия), при действии ядов и токсинов (алкоголь и др.

), при старении эритроцитов (прямо в циркулирующей крови) происходит разрушение оболочки эритроцитов и выход из них гемоглобина – гемолиз эритроцитов. 3. Гемолиз и набухание – способность набухать в гипотонической среде и сморщиваться в гипертонической среде. 4. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Если взять кровь в сосуд и предотвратить свертывание крови антикоагулянтом, то в крови происходит оседание эритроцитов с определенной скоростью у различных животных. Очень быстро оседают эритроциты лошади (63 мм/час), весьма медленно у жвачных (0, 5 мм/час).

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) зависит от состава и свойств плазмы, является ценным показателем оценки состояния организма. СОЭ повышается при уменьшении числа эритроцитов, в результате изменений белкового состава плазмы.

СОЭ снижается при увеличении содержания в плазме альбуминов и повышается при увеличении содержания фибриногена, гемоглобина, липопротеинов, церулоплазмина, иммуноглобулинов. 5. Эритроциты адсорбируют и транспортируют на себе питательные вещества, транспортируют воду, гормоны и другие биологически активные вещества.

Поддержание относительного постоянства эритроцитарного состава периферической крови Осуществляется благодаря взаимодействию про цессов кроветворения, кроверазрушения и перераспределения. Эритробласты костного мозга, эритроциты периферической крови, ретикулярные клетки (разрушающие отжившие свой срок эритроциты) составляют эритрон.

Образование эритроцитов называется эритропоэзом. Эритроциты развиваются в красном костном мозге, который находится в плоских костях и метафизах трубчатых костей. Его масса равна массе печени. Родоначальной клеткой эритропоэза является эритробласт, который последовательно превращается в эритроцит — нормоцит. Эритроцит поступает в кровь.

Срок жизни эритроцитов равен в среднем 120 дней.

Разрушение эритроцитов происходит тремя путями: фрагментоз — разрушение эритроцитов вследствие механической травматизации при циркуляции по сосудам; фагоцитоз — пожирание эритроцитов клетками мононуклеарной фагоцитарной системы (МФС), которых особенно много в печени и селезенке (эти органы называют «кладбищем эритроцитов» ); гемолиз — разрушение эритроцитов при старении прямо в циркулирующей крови.

Общая схема гемопоэза

Спасибо за внимание!

Функции и физико-химические свойства крови

Понятие о внутренней среде организма. Кровь, лимфа и межтканевая жидкость являются внутренней средой организма. Они доставляют клеткам вещества необходимые для жизнедеятельности, и уносят конечные продукты обмена.

В отличие от непрерывно изменяющейся внешней среды внутренняя среда постоянна по своему составу и физико-химическим свойствам (температура, осмотическое давление, реакция и др.).

Постоянство внутренней среды организма (гомеостаз), по выражению великого французского физиолога Клода Бернара, является необходимым условием свободной жизни. Например, высокоорганизованные теплокровные животные могут жить при температуре от + 50° С до — 72° С.

Постоянство температуры внутренней среды обеспечивает постоянство жизнедеятельности всех органов и систем организма.

Кровь — это жидкая ткань, состоящая из плазмы и взвешенных в ней кровяных телец. Циркуляция крови по замкнутой сердечно-сосудистой системе является необходимым условием поддержания постоянства ее состава. Остановка сердца и прекращение движения крови немедленно приводят организм к гибели.

Постоянство состава и свойств крови регулируется центральной нервной системой и железами внутренней секреции.

Основные функции крови

- Находясь в непрерывной циркуляции, кровь выполняет транспортные функции:

- 1) разносит по организму питательные вещества;

- 2) уносит от органов продукты распада и доставляет их к органам выделения;

- 3) участвует в газообмене, транспортирует кислород (О2) и углекислый газ (СО2);

- 4) поддерживает постоянство температуры тела: нагреваясь в органах с высоким обменом веществ (мышцы, печень), кровь переносит тепло к другим органам и коже, через которую происходит теплоотдача;

- 5) переносит гормоны, метаболиты (продукты обмена веществ) и осуществляет химическое взаимодействие в организме, или гуморальную регуляцию функций.

Кровь выполняет защитную функцию. Она играет главную роль в иммунитете — невосприимчивости к инфекционным болезням и защите от вредных агентов. К защитным функциям крови относится также ее способность к свертыванию, прекращающему кровотечение.

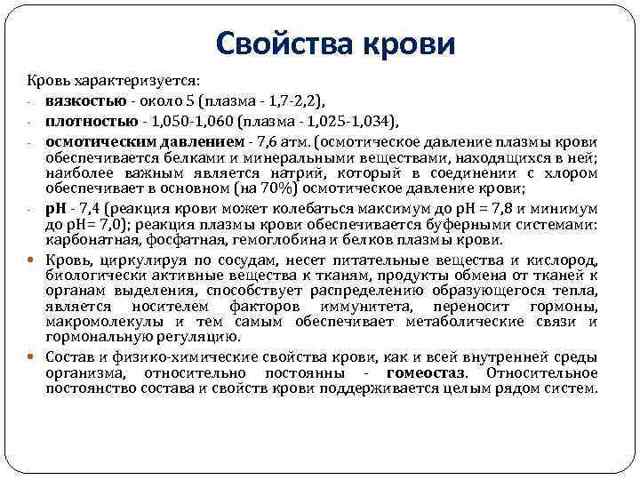

Количество и физико-химические свойства крови

У человека с массой тела 70 кг содержится 5 л крови, что составляет 6-8% от массы тела. Кровь, вытекающая из кровеносного сосуда, имеет однородную красную окраску.

В действительности она состоит из желтоватой жидкой части, называемой плазмой, и взвешенных в ней кровяных телец, или форменных элементов: красных кровяных телец (эритроциты), придающих крови цвет, белых кровяных телец (лейкоциты) и кровяных пластинок (тромбоциты).

Форменные элементы составляют около 45% объема цельной крови; 55% объема приходится на долю плазмы. Они тяжелее плазмы.

Относительная плотность цельной крови 1,050-1,060, эритроцитов 1,090, плазмы 1,025-1,034.

Вязкость крови около 5,0; вязкость плазмы 1,7 — 2,2 (по отношению к вязкости воды, которая принимается за 1).

Осмотическое давление крови равно 7,6 атм. Оно создается суммарным числом молекул и ионов. Несмотря на то что белков в плазме 7-8%, а солей около 1%, на долю белков приходится всего 0,03-0,04 атм, или 25 — 30 мм рт. ст. В основном осмотическое давление крови создается солями, 60% его приходится на долю NaCl.

Это объясняется тем, что молекулы белков имеют огромные размеры, а величина осмотического давления зависит только от числа молекул и ионов.

Постоянство осмотического давления очень важно, так как гарантирует одно из условий, необходимых для правильного хода физиологических процессов, — постоянное содержание воды в клетках и, следовательно, постоянство их объема. Под микроскопом это можно наблюдать на примере эритроцитов.

Если поместить эритроциты в раствор с более высоким, чем в крови, осмотическим давлением, то они теряют воду и сморщиваются, а в растворе с меньшим осмотическим давлением набухают, увеличиваются в объеме и могут разрушиться. То же самое происходит со всеми другими клетками при изменении осмотического давления в окружающей их жидкости.

В крови поддерживается постоянство реакции. Реакция среды определяется концентрацией водородных ионов, которую выражают водородным показателем — рН. В нейтральной среде рН 7,0, в кислой среде меньше 7,0, а в Щелочной — больше 7,0. Кровь имеет рН 7,36, т.е. ее реакция слабощелочная.

Жизнь возможна в узких пределах смещения рН — от 7,0 до 7,8. Это объясняется тем, что катализаторами всех биохимических реакций являются ферменты, а они могут работать только при определенной реакции среды.

Несмотря на поступление в кровь продуктов клеточного распада — кислых и щелочных веществ, Даже при напряженной мышечной работе рН крови уменьшается не более чем на 0,2-0,3.

Это достигается за счет буферных систем крови (бикарбонатный; белковый, фосфатный и гемоглобиновый буферы), которые могут связывать гидроксильные (ОН) и водородные (Н+) ионы и тем самым поддерживать реакцию крови постоянной. Выводятся из организма образовавшиеся кислые и щелочные продукты почками, с мочой. Через легкие удаляется углекислый газ.

Плазма крови.

Плазма крови представляет собой сложную смесь белков, аминокислот, углеводов, жиров, солей, гормонов, ферментов, антител, растворенных газов и продуктов распада белка (мочевина, мочевая кислота, креатинин, аммиак), подлежащих выведению из организма. Она имеет слабощелочную реакцию (рН 7,36). Основными компонентами плазмы являются вода (90-92%), белки (7 — 8%), глюкоза (0,1%), соли (0,9%). Состав плазмы характеризуется постоянством.

Белки плазмы делятся на глобулины (альфа, бета и гамма), альбумины и липопротеиды. Значение белков плазмы многообразно.

- Очень важную роль играет глобулин, называемый фибриногеном: он участвует в процессе свертывания крови.

- Гамма-глобулин содержит антитела, обеспечивающие иммунитет.

- В настоящее, время очищенный — глобулин используют для лечения и повышения невосприимчивости к некоторым болезням.

- Наличие белков в плазме крови повышает ее вязкость, что имеет значение в поддержании давления крови в сосудах.

Белки имеют большую молекулярную массу, поэтому они не проникают через стенки капилляров и удерживают в сосудистой системе определенное количество воды. Таким путем они принимают участие в распределении воды между кровью и тканевой жидкостью.

Являясь буферами, белки участвуют в поддержании постоянства реакции крови.

глюкозы в крови составляет 4,44-6,66 ммоль/л (80-120 мг%). Глюкоза является основным источником энергии для клеток организма.

Если количество глюкозы снижается до 2,22 ммоль/л, то резко повышается возбудимость клеток мозга, у человека появляются судороги.

При дальнейшем уменьшении содержания глюкозы человек впадает в коматозное состояние (нарушаются сознание, кровообращение, дыхание) и умирает.

В состав минеральных веществ плазмы входят соли NaCl, СаС12, КС1, NaHCO3, NaH2PO4 и др. Соотношение и концентрация Na+, Ca2+ и К+ играют важнейшую роль в жизнедеятельности организма, поэтому постоянство ионного состава плазмы регулируется очень точно. Нарушение этого постоянства, главным образом при заболеваниях желез внутренней секреции, опасно для жизни.

В медицинской практике для частичного восполнения потерь крови или поддержания деятельности изолированных органов готовят изотонические растворы. Например, изотонический раствор хлорида натрия содержит 0,9%. NaCl и имеет одинаковое с кровью осмотическое давление.

(Растворы, имеющие большее осмотическое давление, чем кровь, называются гипертоническими, а меньшее — гипотоническими). Более сложные растворы, например раствор Рингера, в который входят NaCl, СаС12, КС1, NaHCO3, не только изотоничны крови, но и изотоничны, т.е.

имеют одинаковый с ней ионный состав, а благодаря содержанию NaHCO3 — примерно равный крови рН, т.е. слабощелочную реакцию. Еще более приближается к составу плазмы крови раствор Рингера — Локка, содержащий 0,1% глюкозы. В настоящее время применяются кровезамещающие растворы, которые содержат не только соли, глюкозу, но и белки, т.е.

по составу и физико-химическим свойствам максимально возможно приближаются к плазме крови. Их вводят человеку после кровопотери для восстановления артериального давления.

Из плазмы крови готовят сыворотку путем дефибринирования, т.е. удаления из плазмы фибрина. Сыворотку крови можно получить и другим путем. Если выпустить кровь из кровеносного сосуда в цилиндр, то она через некоторое время свернется, т.

е. превратится в желеобразный сгусток. В дальнейшем сгусток сжимается и из него вытесняется светло-желтая жидкость — сыворотка крови. Сыворотка крови от плазмы отличается отсутствием фибриногена, поэтому она не способна свертываться.

Лекция 5 Тема

1 Лекция 5 Тема: Физико-химические свойства и форменные элементы крови. План: 1. Понятие о системе крови. 2. Основные функции крови. 3. Физико-химические свойства крови. 4. Эритроциты. СОЭ, гемолиз. 5. Гемоглобин.

2 ПЛАН: 1. Эритроциты. СОЭ, гемоглобин. 2. Лейкоциты, виды функции. 3. Группы крови: АВО система, резус фактор.

3 Нейрогуморальный аппарат(ЦНС, эндокринная система) Нейрогуморальный аппарат(ЦНС, эндокринная система) Основной ВС является кровь — жидкая ткань (система крови (Г.Т. Ланг)), которая включает : — Циркулирующую кровь (форменные элементы, плазма) — Органы кроветворения — Органы кроверазрушения

4 Кровь выполняет функции : — Перенос О 2, СО 2. — Перенос питательных веществ. — Перенос экскретов — Терморегуляция. — Поддержание постоянства pH. — Водносолевого обмена. — Иммунитета. — Гуморальная регуляция — Перенос биологически активных веществ. — Участия в гомеостазе и регенерации тканей.

5 Для обеспечения своих функций кровь должна сохранять постоянное жидкое состояние (противосвертывающаяся система), а для предотвращения потерь есть гемостатические механизмы (свертывание).

6 Реализация функции крови обеспечивается автоматическим поддержанием на оптимальном уровне объема и количества форменных элементов, плазмы и ее составляющих условии.

7 Основные физико-химические константы крови : — Объем (7% от массы тела) — Вязкость — 5 сравнительно воды (1) — Плазма 45% Ф.Э. 55% (гематокрит) — pH 7,35 — Удельный вес г/л, эритроцитов Ионный состав 0,9% (Na, K, Ca,Mg, Cl…) — Осмотическое давление 7,6 атм. — Онкотическое давление 25-30мм. рт. ст. — Белков 7-8% альбумин, глобулин, фибриноген) — Орг. в-ва 1,1%

8 Плазма — жидкая часть крови, коллоидно- полимерный раствор, 90% которой вода. Плазма без белков называется сывороткой.

В плазме находятся белки, электролиты, биологически активные вещества и продукты обмена веществ.

В плазме постоянно сохраняется определенная концентрация электролитов и коллоидов, что имеет значение в обмене веществ с клетками — учитывается при приготовлении кровезаменяющих растворов.

9 В приготовлении и переливании кровезаменяющих растворов учитывается концентрация электролитов, коллоидов и их осмотическое давление (ОД). ОД — это сила, обуславливающая движение воды через полупроницаемую живую мембрану клетки в сторону большей концентрации электролитов. Онкотическое давление — это ОД белков крови.

10 В связи с мелкодисперсностью электролиты (0,9%) определяет высокое ОД (7,4 атм.) плазмы, а крупнодисперсные коллоиды (7-8%) определяют всего 200 часть(25-30 мм. рт. ст.) электролитов. Чем меньше растворенные вещества. Тем больше их ОД.

11 При приготовлении и переливании растворов кровезаменителей за основу берется соответствие их ОД с кровью. Эти растворы называются изотоническими (физиологическими). Также, имеются растворы с большим (гипертонический) и меньшим (гипотонический) ОД чем крови.

12 Изотонические растворы в основном вводятся для поддержания объема крови и временного обеспечения обмена веществ с клетками. Гипертонические растворы применяются для дегидратации при отеках мозга, легких и др. Гипотонические растворы вводятся ля гидратации обезвоженных тканей при большой потери воды.

13 В организме ОД автоматически поддерживается на постоянном уровне. Отклонение ОД воспринимаются осморецепторами (гипоталамус, сосуды, ткани) и рефлекторно, гуморально, гормонами гипоталамуса, гипофиза осуществляется выделение или сохранение в крови электролитов и воды.

14 РН крови его постоянство имеет исключительное значение, т.к.обменные процессы могут протекать нормально только при постоянных их показателях (7,35-7,47). Обычно в кровь непрерывно поступает (извне и тканей) кислые и щелочные продукты, но её pH поддерживается на относительно постоянном уровне.

15 Изменения pH на 0.2 длительно приводит к гибели клеток и поэтому постоянство pH (кислотно-щелочное равновесие) обеспечивается многочисленными физико-химическими биохимическими и физиологическими механизмами : — Буферные системы — Выделение CO 2 легкими — Выделение, удержание кислых и щелочных продуктов почками, кожей (потом)

16 Буферные системы крови : — Карбонатная (Н 2 СО 3, NaHCO 3, KHCO 3 ) — Фосфатная (Na 2 HPO 4, NaH 2 PO 4 ) — Белковая (амфотерны) — Гемоглобиновая (слабая, сильная кислоты) — Тканевая (белки, фосфаты) — Гемоглобиновая составляет 75% всех буферных свойств крови.

17 Обеспечение постоянства pH крови буферными системами не всегда может противодействовать изменением кислотно-щелочного равновесия. Поэтому возможны сдвиги pH в кислую (ацидоз) или щелочную сторону (алкалоз). Они в начале бывают компенсированными, а в дальнейшем переходят в декомпенсированную форму. Несовместимые с жизнью сдвиги pH составляют 7-7,8

18 Обычно при обмене, особенно при анаэробном, кислых продуктов образуется больше, чем щелочных и поэтому возможность закисления крови больше. Поэтому имеется щелочной резерв крови, который в раз больше может нейтрализовать кислоты чем щелочи.

19 Белки плазмы крови (65-85 г/л) альбумины (52-58%), глобулины (α 1, α 2, β, γ ) и фибриноген являются структурными элементами крови (ткани) и их количество постоянно и не зависит от приема пищи. Они синтезируются в печени (до 25 гр. в сутки) и выполняют функции : — Буферную — Онкотическую — Иммунную — Транспортную — Вязкость крови — Свертывающую — Изредка трофическую

20 Э. — красные кровяные безъядерные клетки, составляющие основную массу крови(25 трлн) и выполняющие функции транспорта кислорода и углекислого газа.

Общая поверхность всех эритроцитов организма около 3800м 2, что способствует интенсивной адсорбции и выделению газов. Диаметр Э.

7 мкм, имеет высокую степень деформации и поэтому может проходить через капилляры, диаметр которых 3 мкм. Существуют различные виды Э.

21 В организме существуют равновесие между процессами эритропоэза и их гемолиза (разрушение). Средняя продолжительность жизни Э дней. В Э. содержатся около 140 ферментов.

22 Эритроцитоз — повышение количества Э. (рабочая, гипоксия, потеря воды). Эритропения (анемия) — уменьшение количества Э. (истинная, ложная) Гемолиз — разрушение Э. и выход Hb в плазму. Он бывает осмотический, термический, механический, биологический др. При гемолизе увеличивается вязкость, онкотическое давление и гематурия.

23 Гемоглобин (г) — основная составная часть Э.(в 1 Э. около 400 млн. молекулы Г.) Количество Г. в норме у мужчин 145 г/л, у женщин 130 г/л. Различают Г. примитивный, фетальный и Г. взрослых. Молекула Г. состоит из четырех молекул гема и одной молекулы глобина.

24 В геме содержится двухвалентное Fe 2+, которое способно присоединять молекулу кислорода. Нормальное насыщение Э. Г. отражается в цветном показателе крови, который равен в норме 1.

25

26 Г. в крови может находиться в трех физиологических соединениях, когда Fe в двухвалентном состоянии. — Оксигемоглобин (HbO 2 ) — Дезоксигемоглобин (HbCO) — Карбгемоглобин (HbCO 2 ) Г. может образовывать и патологические соединения. — Карбоксигемоглобин (HbCO) — Метгемоглобин (MetHB) в которых Fe переходит в трехвалентное состояние. Г. также содержится в миоглобине.

27 В крови, добавленной антикоагулянты, происходит оседание эритроцитов (РОЭ) (М-10мм/час; Ж-15мм/час). Механизм РОЭ обусловлен увеличением количества высокомолекулярных беков (глобулины, фибриноген), которые адсорбируются на эритроците, уменьшая заряженность. Усиливается образование «монетных столбиков» с высоким их удельным весом и оседанием.

Физико-химические свойства крови

физико-химические свойства крови

Физико-химические свойства крови

Цвет крови. Определяется наличием в эритроцитах

особого белка — гемоглобина. Артериальная кровь характеризуется

ярко-красной окраской, что зависит

от содержания в ней гемоглобина, насыщенного кислородом (оксигемоглобин).

Венозная кровь имеет темно-красную

с синеватым оттенком окраску, что

объясняется наличием в ней не только окисленного, но и восстановленного гемоглобина.

Чем активнее орган

и чем больше отдал кислорода

тканям гемоглобин, тем более темной выглядит венозная кровь.

Относительная плотность крови. Колеблется от 1,058 до 1,062 и зависит преимущественно

от содержания эритроцитов. Относительная плотность плазмы крови в основном определяется концентрацией белков и составляет 1,029—1,032.

Вязкость

крови. Определяется по отношению к

вязкости воды и соответствует 4,5—5,0. Вязкость крови зависит главным

образом от содержания эритроцитов

и в меньшей степени от белков плазмы.

Вязкость венозной крови несколько

больше, чем артериальной, что обусловлено

поступлением в эритроциты СО2, благодаря

чему незначительно увеличивается их размер. Вязкость крови возрастает при опорожнении депо крови, содержащей большее число эритроцитов.

Вязкость плазмы не превышает 1,8—2,2. При обильном белковом питании вязкость плазмы, а, следовательно, и крови может повышаться.

Осмотическое

давление крови. Осмотическим давлением

называется сила, которая заставляет переходить растворитель (для крови это вода) через полупроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор.

Осмотическое давление крови вычисляют криоскопическим методом с помощью определения депрессии (точки замерзания), которая для крови составляет 0,56—0,58°С. Депрессия молярного раствора (раствор, в котором растворена 1 грамм-молекула вещества в 1 л воды) соответствует 1,86°С.

Подставив значения в уравнение Клапейрона, легко рассчитать, что осмотическое давление крови равно приблизительно 7,6 атм.

Осмотическое

давление крови зависит в основном от растворенных в ней низкомолекулярных соединений, главным образом солей. Около 60% этого давления создается NaCl. Осмотическое давление в крови, лимфе, тканевой жидкости, тканях приблизительно одинаково и отличается постоянством.

Даже в случаях, когда в кровь поступает значительное количество воды или соли, осмотическое давление не претерпевает существенных изменений. При избыточном поступлении в кровь вода быстро выводится почками и переходит в ткани и клетки, что восстанавливает исходную величину осмотического давления.

Если же в крови повышается концентрация солей, то в сосудистое русло переходит вода из тканевой жидкости, а почки начинают усиленно выводить соли.

Продукты переваривания белков, жиров и углеводов, всасывающиеся в кровь и лимфу, а также низкомолекулярные продукты клеточного метаболизма могут изменять осмотическое давление в небольших пределах.

Поддержание постоянства осмотического давления играет чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности клеток.

Онкотическое

давление. Является частью осмотического

и зависит от содержания крупномолекулярных соединений (белков) в растворе.

Хотя концентрация белков в плазме довольно велика, общее количество молекул из-за их большой молекулярной массы относительно мало, благодаря чему онкотическое давление не превышает 30 мм рт.ст.

Онкотическое давление в большей степени зависит от альбуминов (80% онкотического давления создают альбумины), что связано с их относительно малой молекулярной массой и большим количеством молекул в плазме.

Онкотическое

давление играет важную роль в регуляции

водного обмена. Чем больше его

величина, тем больше воды удерживается в сосудистом русле и тем меньше ее переходит в ткани и наоборот.

Онкотическое давление влияет на образование

тканевой жидкости, лимфы, мочи и всасывание воды в кишечнике.

Поэтому кровезамещающие

растворы должны содержать в своем

составе коллоидные вещества, способные

удерживать воду.

При снижении концентрации белка в плазме развиваются

отеки, так как вода перестает

удерживаться в сосудистом русле

и переходит в ткани.

Температура крови. Во многом зависит от интенсивности

обмена веществ того органа, от которого оттекает кровь, и колеблется в пределах 37—40°С. При движении крови не только происходит некоторое выравнивание температуры в различных сосудах, но и создаются условия для

отдачи или сохранения тепла в

организме.

Концентрация

водородных ионов и регуляция

рН крови. В норме рН крови соответствует 7,36, т. е. реакция слабоосновная. Колебания величины рН крови крайне незначительны. Так, в условиях покоя рН артериальной крови соответствует 7,4, а венозной — 7,34.

В клетках и тканях рН достигает 7,2 и даже 7,0, что зависит от образования в них в процессе обмена веществ «кислых» продуктов метаболизма. При различных физиологических состояниях рН крови может изменяться как в кислую (до 7,3), так и в щелочную (до 7,5) сторону.

Более значительные отклонения рН сопровождаются тяжелейшими последствиями для организма. Так, при рН крови 6,95 наступает потеря сознания, и если эти сдвиги в кратчайший срок не ликвидируются, то неминуема смерть.

Если же концентрация ионов Н+ уменьшается и рН становится равным 7,7, то наступают тяжелейшие судороги (тетания), что также может привести к смерти.

В процессе обмена веществ ткани выделяют в

тканевую жидкость, а следовательно, и в кровь «кислые» продукты обмена, что должно приводить к сдвигу рН в кислую сторону. Так, в результате интенсивной мышечной деятельности в кровь человека может поступать в течение нескольких минут до 90 г молочной кислоты.

Если это количество молочной кислоты прибавить к объему дистиллированной воды, равному объему циркулирующей крови, то концентрация ионов Н+ возросла в ней в 40 000 раз. Реакция же крови при этих условиях практически не изменяется, что объясняется наличием буферных систем крови.

Кроме того, в организме постоянство рН сохраняется за счет работы почек и легких, удаляющих из крови СО2, избыток солей, кислот и оснований (щелочей).

Постоянство рН крови поддерживается буферными

системами: гемоглобиновой, карбонатной, фосфатной и белками плазмы.

Самой мощной является буферная система гемоглобина. На ее долю приходится 75% буферной емкости

крови. Эта система включает восстановленный гемоглобин (ННb) и калиевую соль восстановленного гемоглобина (КНb). Буферные свойства системы обусловлены тем, что КНb как соль слабой кислоты отдает ион К+ и присоединяет при этом ион Н+, образуя слабодиссоциированную кислоту:

H+ + KHb = K+ + HHb

Величина

рН крови, притекающей к тканям, благодаря

восстановленному гемоглобину, способному связывать СО2 и Н+-ионы, остается постоянной. В этих условиях ННЬ выполняет функции основания. В легких гемоглобин ведет себя как кислота (оксигемоглобин ННbО2 является более сильной кислотой, чем СО2), что предотвращает защелачивание крови.

Карбонатная буферная система (H2CO3/NaHCO3) по своей

мощности занимает второе место. Ее функции

осуществляются следующим образом: NaHCO3 диссоциирует на ионы Na+ и НСОз-.

Если в кровь поступает кислота

более сильная, чем угольная, то происходит обмен ионами Na+ с образованием слабодиссоциированной и легко растворимой угольной кислоты, что предотвращает повышение концентрации ионов Н+ в крови.

Увеличение же концентрации угольной кислоты приводит к ее распаду (это происходит под влиянием фермента карбоангидразы, находящегося в эритроцитах) на Н2О и СО2. Последний поступает в легкие и выделяется в окружающую среду.

Если в кровь поступает основание, то она реагирует с угольной кислотой, образуя натрия гидрокарбонат (NaНСОз) и воду, что опять-таки препятствует сдвигу рН в щелочную сторону.

Фосфатная буферная система образована натрия дигидрофосфатом (NaH2PO4) и натрия гидрофосфатом (Na2HPO4). Первое соединение ведет себя как слабая кислота, второе — как соль слабой кислоты. Если в кровь попадает более сильная кислота, то она реагирует с Na2HPO4, образуя нейтральную соль, и увеличивает количество слабодиссоциируемого

- H++NaHPO4-=Na+ + H2PO4-

- Избыточное

количество натрия дигидрофосфата при

этом будет удаляться с мочой, благодаря чему соотношение NaH2PO4/Na2HPO4 не изменится. - Белки плазмы крови играют роль буфера, так как

обладают амфотерными свойствами: в

кислой среде ведут себя как основания, а в основной — как кислоты.

Важная роль в поддержании постоянства рН крови отводится нервной регуляции.

При этом преимущественно раздражаются хеморецепторы сосудистых рефлексогенных зон, импульсы от которых поступают

в продолговатый мозг и другие отделы ЦНС, что рефлекторно включает в реакцию периферические органы — почки, легкие, потовые железы, желудочно-кишечный тракт и др.

, деятельность которых направлена на восстановление исходной величины рН. Так, при сдвиге рН в кислую сторону почки усиленно выделяют с мочой анион Н2РО4- При сдвиге рН крови в щелочную сторону увеличивается выделение почками анионов НРО2- и НСОз-. Потовые железы человека способны выводить избыток молочной кислоты, а легкие — СО2.

Буферные

системы крови более устойчивы

к действию кислот, чем оснований. Основные соли слабых кислот, содержащиеся в крови, образует так называемый щелочной резерв крови. Его величина определяется по тому количеству СО2, которое

может быть связано 100 мл крови при напряжении СО2, равному 40 мм рт. ст.

При различных

патологических состояниях может наблюдаться

сдвиг рН как в кислую, так и

в щелочную сторону. Первый из них

носит название ацидоза, второй —

алкалоза.

Суспензионная устойчивость крови (скорость оседания эритроцитов — СОЭ). Кровь представляет собой суспензию, или взвесь, так как форменные элементы ее находятся в плазме во взвешенном состоянии.

Взвесь эритроцитов в плазме поддерживается гидрофильной природой их поверхности, а также тем, что эритроциты (как и другие форменные элементы) несут отрицательный заряд, благодаря чему отталкиваются друг от друга.

Если отрицательный заряд форменных элементов уменьшается, что может быть обусловлено адсорбцией таких положительно заряженных белков, как фибриноген, γ-глобулины, парапротеины и др., то снижается электростатический «распор» между эритроцитами.

При этом эритроциты, склеиваясь друг с другом, образуют так называемые монетные столбики. Одновременно положительно заряженные белки выполняют роль межэритроцитарных мостиков. Такие «монетные столбики», застревая в капиллярах, препятствуют нормальному кровоснабжению тканей и органов.

Если кровь

поместить в пробирку, предварительно добавив в нее вещества, препятствующие свертыванию, то через некоторое

время можно увидеть, что кровь

разделилась на два слоя: верхний

состоит из плазмы, а нижний представляет собой форменные элементы, главным

образом эритроциты.

Исходя из этих свойств, Фарреус предложил изучать

суспензионную устойчивость эритроцитов, определяя скорость их оседания в крови, свертываемость которой устранялась предварительным добавлением цитрата натрия. Этот показатель получил наименование «скорость оседания эритроцитов (СОЭ)».

Величина

СОЭ зависит от возраста и пола. У новорожденных СОЭ равна 1—2 мм/ч, у детей старше 1 года и у

мужчин — 6—12 мм/ч, у женщин — 8—15 мм/ч, у пожилых людей обоего пола — 15—20 мм/ч. Наибольшее влияние на величину СОЭ оказывает содержание фибриногена: при увеличении его концентрации более 4 г/л СОЭ повышается.

СОЭ резко увеличивается во время беременности, когда содержание фибриногена в плазме значительно возрастает. Повышение СОЭ наблюдается при воспалительных, инфекционных и онкологических заболеваниях, а также при значительном уменьшении числа эритроцитов (анемия).

Уменьшение СОЭ у взрослых людей и детей старше 1 года является неблагоприятным признаком.

Величина

СОЭ зависит в большей степени

от свойств плазмы, чем эритроцитов. Так, если эритроциты мужчины с нормальной СОЭ поместить в плазму беременной женщины, то эритроциты мужчины оседают

с такой же скоростью, как и

у женщин при беременности.

Изменения состава и физико-химических свойств крови при мышечной работе

При кратковременной интенсивной работе число эритроцитов возрастает до 5,5-6,0 млн. в 1 мм3, а содержание гемоглобина повышается на 10-15% (миогенный эритроцитоз), вследствие выхода крови из депо, преимущественно из селезенки.

При длительной интенсивной работе незначительно уменьшается число эритроцитов, больше снижается содержание гемоглобина и возрастает количество незрелых форм эритроцитов в результате значительного усиления эритропоэза.

При многодневной, очень тяжелой мышечной работе, приводящей к чрезмерному утомлению (бег на лыжах, велогонка), количество эритроцитов уменьшается и еще более значительно понижается содержание гемоглобина.

Миогенный эритроцитоз обусловлен также тем, что мышечная работа вызывает относительный недостаток кислорода, что сопровождается раздражением хеморецепторов костного мозга, увеличивающего эритропоэз.

Особенно велики при мышечной работе изменения количества и состава лейкоцитов. Степень и характер миогенного лейкоцитоза зависят от величины физической нагрузки (А. П. Егоров, 1925).

Миогенный лейкоцитоз состоит из трех фаз: 1) Лимфоцитарная фаза наступает сразу после небольших кратковременных физических упражнений и статических усилий в результате выхода из депо сгущенной крови и поступления лимфоцитов из лимфатических желез при усилении тока лимфы.

Общее количество лейкоцитов увеличивается сравнительно незначительно, до 10-12 тыс. в 1 мм3, а лимфоцитов до 40-50%.

2) Нейтрофильная фаза наступает через 30-60 мин после легкой или сразу после интенсивной и более длительной работы как результат возбуждения гемопоэза и выхода лейкоцитов из кроветворных органов при компенсированном ацидозе. Общее количество лейкоцитов возрастает до 16-18 тыс.

в 1 мм3, содержание нейтрофилов увеличивается до 70-80%, среди них имеются незрелые юные и палочкоядерные формы, число лимфоцитов уменьшается до 15-20%, а эозинофилов до 2%. 3) «Интоксикационная» фаза наступает после чрезмерных длительных физических упражнений. Наблюдаются два типа этой фазы: регенеративный и дегенеративный.

При первом общее число лейкоцитов доходит до 30-50 тыс. в 1 мм3, резко возрастает чисто юных и палочковидных нейтрофилов, а количество лимфоцитов падает до 3-10% и эозинофилов до нуля. При втором уменьшается общее число лейкоцитов (лейкопения), особенно лимфоцитов, и появляются дегенерированные формы лейкоцитов. Первая фаза непродолжительна, вторая более продолжительна, и при третьей фазе число и состав лейкоцитов не восстанавливают течение 2-3 суток.

При интенсивной мышечной работе наблюдается миогенный тромбоцитоз — увеличение количества тромбоцитов до 3-5 раз, что ускоряет свертывание крови.

В первой фазе тромбоцитоз вызывается перераспределением крови, выбросом тромбоцитов из депо, например в результате сокращения селезенки. Во второй фазе, наступающей при длительной тяжелой работе, усиливается тромбоцитопоэз.

В появлении тромбоцитоза большое значение имеет снижение содержания кислорода в крови, так как тромбоциты содержат дыхательные ферменты и участвуют в дыхательной функции крови.

При мышечной работе большой интенсивности наблюдается кратковременный сдвиг реакции крови в кислую сторону. У человека рН уменьшается на 0,05-0,14%, даже до 6,95. При меньших физических нагрузках колебания рН небольшие и величина его быстро доходит до нормы.

Возможность интенсивной мышечной работы связана со щелочным резервом, который у тренированных людей на 10-15% больше, чем у нетренированных. У животных, например у лошади, интенсивность мышечной работы также зависит от величины щелочного резерва.

Сдвиг реакции крови в кислую сторону связан с накоплением кислот, особенно молочной, концентрация которой при длительной интенсивной работе доходит до 75-190 мг % вместо нормальной 10-20 мг %.

Вязкость цельной крови при интенсивной мышечной работе, особенно при высокой температуре внешней среды, вследствие выхода форменных элементов из депо и, главным образом, значительного удаления воды потовыми железами и почками, изменения рН в кислую сторону и коллоидного состояния белков с 4,5 (в среднем) доходит до 5,75, что затрудняет работу сердца.

Изменения физико-химических свойств крови

- (для внутрикафедрального пользования)

-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ -

УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» - Кафедра патологической

- физиологии

- Утверждено на заседании кафедры

протокол № 7 от 31.08.2013

Зав. кафедрой патофизиологии, к.м.н.

доцент_____________Т.С. Угольник

-

Учебно-методическая разработка для

студентов - медико-диагностического факультета

- Гомель 2013

1.Актуальность темы: Исследование

физико-химических свойств крови при

различных заболеваниях позволяет

правильно диагностировать нарушения

в организме. При изменении параметров

крови можно выяснить дальнейший механизм

развития данного заболевания.

2. Цель занятия:Изучить причины и

механизмы изменений физико-химических

свойств крови при заболеваниях.

3. Задачи занятия:

1. Выяснить причины нарушений вязкости

крови;

2. Изучить механизмы повышения и снижения

СОЭ при различных заболеваниях;

3. Изучить методы диагностики изменения

количественного и качественного состава

гемоглобина.

-

Основные учебные вопросы (план):

-

Причины и механизмы изменений физико-химических свойств крови (осмотического и онкотического давления, вязкости, СОЭ, качественного белкового состава) при различных заболеваниях.

-

Вязкость крови: причины, клинические проявления

-

Осмотическое давление крови: причины нарушения, методы диагностики

-

Изменение скорости оседания эритроцитов: этиология, механизмы повышения и снижения СОЭ, методы диагностики

-

Изменение резистентности эритроцитов: причины нарушения, методы диагностики

-

Изменения количественного и качественного состава гемоглобина: причины нарушения, методы диагностики

-

Активация протеолитичесих систем плазмы крови

-

Вспомогательные материалы по теме:

Физико-химические свойства крови:

1. Изменения вязкости

Вязкостькровиопределяется по

отношению к вязкости воды и зависит от

содержания форменных элементов (главным

образом эритроцитов) и белков плазмы.

Если принять вязкость воды за 1, то

средняя относительная вязкость крови

у здорового взрослого человека составляет

4,5 (3,5–5,4), а вязкость плазмы — 2,2 (1,9–2,6).

При этом вязкость венозной крови выше,

чем артериальной, что связано с

поступлением в эритроциты углекислоты,

обусловливающей увеличение размера

клеток.

У новорожденных в первые сутки после

рождения вязкость крови выше, чем у

взрослого человека, и достигает 10–14 за

счет высокого содержания зрелых

эритроцитов [(5,4–7,2)×1012/л], ретикулоцитов (от 8–13‰до 42‰), эритро- и

нормобластов (до нескольких десятков

процентов) в результате гипоксической

стимуляции эритропоэза в период

внутриутробного развития и в родах. К

5–7 дню после рождения вязкость крови

снижается в связи с установлением

внешнего дыхания (гипоксия сменяется

гипероксией), разрушением HbF-содержащих

эритроцитов. К концу первого месяца

жизни она приближается к цифрам,

характерным для взрослого человека.

Причины увеличения вязкости крови:

- Возраст (взрослых вязкость крови увеличивается с возрастом)

- Обильное белковое питание

- При дегидратации

- Истинной полицитемии

- Опорожнении депо (селезенка, печень, легкие, костный мозг и др.)

- Нарушении деформируемости и агрегации эритроцитов

- Активации факторов гемокоагуляции

2. Изменения осмотического давления крови

Осмотическое давление крови— это

сила, с которой растворитель (для крови

это вода) переходит через полунепроницаемую

мембрану из менее концентрированного

в более концентрированный раствор.

Осмотическое давление крови играет

важную роль в регуляции распределения

воды между тканями и сосудами, межтканевой

жидкостью и клетками.

Функции клеток

организма могут осуществляться лишь

при его относительной стабильности,

которая обеспечивается нейрогуморальными

механизмами — антидиуретической и

антинатрийуретической системами.

На

осмотическое давление крови могут

оказывать влияние продукты переваривания

белков, жиров и углеводов, всасывающиеся

в кровь и лимфу, а также низкомолекулярные

продукты метаболизма клеток.

-

При повышении осмотического давления

на фоне увеличения концентрации солей

в крови (при гипертонической дегидратации,

гиперосмолярной гипергидрии) эритроциты

сморщиваются в результате обезвоживания. -

При снижении осмотического давления

крови (на фоне гипоосмолярной гипергидрии,

гипотонической дегидратации) эритроциты

набухают посредством поглощения воды

и подвергаются гемолизу, что приводит

к развитию гемолитической анемии. - Диагностика:

Осмотическое давление крови вычисляют

криоскопическим методом путем определения

точки замерзания крови (депрессии),

которая равна 0,56–0,58°С. Осмотическое

давление крови при температуре 37°С

составляет 7,5–8,1 атм.

Оно обусловлено

растворенными в ней осмотически активными

веществами, главным образом (на 99,5%)

неорганическими веществами (около 60%

осмотического давления создается солями

натрия (NaCl)), безазотистыми органическими

веществами (глюкоза) и мелкодисперсными

белками (альбуминами).

Создаваемое

белками осмотическое давление называется

онкотическим давлением, в норме оно не

превышает 0,03–0,04 атм (или 25–30 мм рт.ст.).