содержание .. 1 2 3 4 5 6 ..

- Глава V

- Кровотечение и его остановка (хирургия)

- Кровотечением называется выхождение крови из кровеносного русла (сосуда).

- Причины кровотечения

- Кровотечение возникает при нарушении целостности сосуда, вызванном травмой, гнойным расплавлением сосудистой стенки, нарушением химизма крови.

- Виды кровотечения

- В зависимости от характера и вида поврежденного сосуда различают следующие виды кровотечений.

Артериальное кровотечение. Наиболее опасный вид кровотечения. При повреждении крупных артериальных кровеносных сосудов смерть может наступить через несколько минут. Признаки— кровь ярко-красного цвета выбрасывается струей, толчкообразно. При пережатии центрального отдела сосуда кровотечение прекращается.

Венозное кровотечение. В отличие от артериального кровотечения при венозном кровь течет равномерно, значительно медленнее, цвет ее темно-бордовый. При пережатии центрального отрезка сосуда кровотечение не прекращается.

При повреждении крупных венозных сосудов, особенно в области шеи, смерть может наступить вследствие воздушной эмболии (засасывание воздуха в сосуд). Воздушная «пробка» закупоривает правые отделы сердца или легочные артерии. Это в свою очередь приводит к резкому нарушению гемодинамики.

Смерть наступает от рефлекторной остановки сердца и паралича дыхательного центра.

Капиллярное кровотечение. Кровоточит вся поверхность раны. По окраске кровь занимает среднее положение между артериальной и венозной кровью. Кровотечение опасно, например, при гемофилии, сепсисе, когда наблюдается снижение свертываемости крови. Обычно же капиллярные кровотечения склонны к самопроизвольной остановке.

Паренхиматозное кровотечение. Такое кровотечение наблюдается при повреждении всех сосудов (артерии, вены, капилляры) внутренних органов — печени, селезенки, легких, почек.

Кровотечение очень опасное, так как самопроизвольно не склонно к остановке ввиду отсутствия спадения сосудов за счет удержания их стенок стромои паренхиматозного органа, а также отсутствия образования тромба вследствие наличия в паренхиматозном органе антикоагулянтных веществ.

Кровотечения бывают: первичные (наступают сразу же после повреждения сосуда) и вторичные (возникают через некоторое время после остановки, например, когда после операции соскальзывает лигатура или на фоне нагноения в ране происходит расплавление сосуда).

Кровотечения также делятся на наружные (кровь изливается из раны в окружающую атмосферу) и внутренние ( кровотечение в замкнутую полость,' например в брюшную, плевральную, кровотечение в ткани и др.). Последний вид кровотечений наблюдается наиболее часто после травмы при повреждении внутренних органов — печени,, селезенки и т. д., вызывая так называемую надкапсульную гематому.

Гемофилия

Врожденное заболевание, характеризующееся склонностью к кровотечениям вследствие резкого снижения свертываемости крови. Болезнь наблюдается почти исключительно у мужчин.

Кровотечение возникает после небольшого повреждения (ссадина, порез, удаление зуба и т. д.). Кровотечение останавливается с большим трудом.

Хороший результат дает переливание свеже-цитратной крови или прямое переливание крови эритроцитарной массы, фибриногена, введение витаминов Си Р, рутина, хлорида кальция.

Клиническая картина острого кровотечения

Клиническая картина острой кровопотери (острое малокровие) характеризуется резкой бледностью кожных покровов и слизистых оболочек.

Лицо становится осунувшимся, глаза западают, снижается артериальное и венозное давление, пульс учащается, становится слабого наполнения (нитевидный), дыхание учащается, появляются головокружение, общая слабость, жажда, потемнение в глазах, тошнота, иногда рвота.

Смерть при кровопотере наступает в результате паралича дыхательного центра и остановки сердечной деятельности на почве тяжелой кислородной недостаточности. У ослабленных больных (голодание, утомление, нервно-психическая травма, шок и др.) даже небольшая кровопотеря может оказаться смертельной. Плохо переносят кровотечение дети (особенно первого года жизни) и старики.

Остановка кровотечения

В зависимости от условий оказания помощи и квалификации медицинского работника остановка кровотечения может быть временной и окончательной.

Обычно временную остановку кровотечения производит средний медицинский персонал на месте происшествия перед транспортировкой больного в стационар.

Окончательная остановка кровотечения производится в стационарных условиях и в ряде случаев путем оперативного вмешательства.

Временная остановка кровотечения. Необходимо создать приподнятое положение кровоточащей области. В положении лежа кровоточащую область (обычно на конечности) приподнимают. При этом небольшое кровотечение, особенно капиллярное может прекратиться.

Прижатие кровеносного сосуда. При венозном и капиллярном кровотечении обычной давящей повязки вполне достаточно для остановки кровотечения.

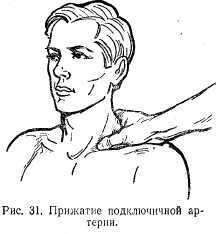

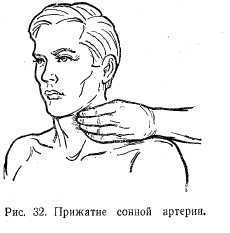

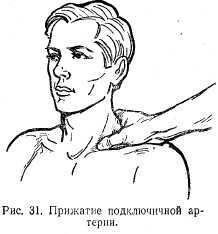

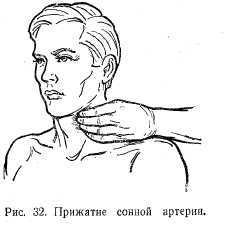

При артериальном кровотечении прибегают к прижатию сосуда на протяжении одним или двумя пальцами, иногда кулаком: а) прижатие подключичной артерии производят за счет сдавления тканей во внутренней трети позади ключицы (рис. 31); б) прижатие сонной артерии производят на шее в средней трети по переднему краю киватель-ной мышцы (рис.

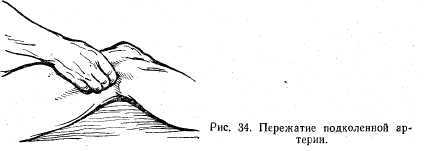

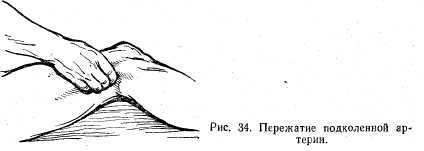

32); в) прижатие бедренной артерии производят путем сдавления тканей во внутренней трети пахового сгиба (рис. 33); г) прижатие подколенной артерии производят путем сдавления тканей в подколенной ямке при полусогнутом коленном суставе (рис. 34).

Остановка кровотечения из артерий на конечностях может быть осуществлена за счет усиленного сгибания конечности в том или ином суставе (перегибание).

Например, при кровотечениях из верхней конечности обе руки резко заводят назад и связывают, из нижней конечности — производят значительное сгибание конечности в тазобедренном или коленном суставе и в таком положении конечность фиксируют ремнем, веревкой, бинтом.

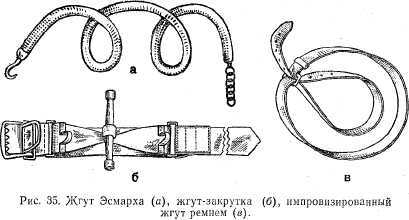

Наложение жгута. Этот метод является основным, особенно при остановке артериального кровотечения. При артериальном кровотечении жгут накладывают центральнее по отношению к ране. Перед наложением жгута во избежание ущемления кожи между его ходами конечность обертывают полотенцем или бинтом.

Жгут растягивают и обертывают вокруг конечности. Необходимо следить, чтобы туры жгута не перекрещивались, а располагались рядом. Концы жгута закрепляют. Под один из туров жгута подкладывают записку с указанием времени наложения жгута.

Помимо этого, время наложения жгута отмечают в сопроводительном письме в специализированное лечебное учреждение. При правильном наложении «артериального» жгута конеч-. ность периферичнее жгута бледнеет, ниже области наложения жгута исчезает пульс, кровотечение прекращается.

При недостаточном затягивании конечность становится синюшной, пульс не исчезает, кровотечение усиливается. При слишком тугом затягивании может наступить паралич конечности вследствие травма-тизации нерва. «Артериальный» жгут может оставаться на конечности не более 1,5—2 ч.

При более длительном сроке может наступить омертвение конечности. Если за это время не удалось произвести операцию, жгут снимают, артерию передавливают пальцем и жгут снова накладывают несколько выше или ниже.

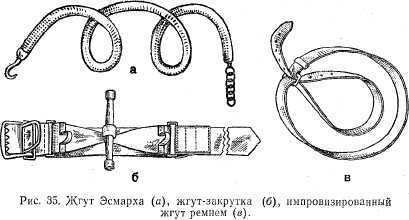

При отсутствии специального жгута можно использовать ремень, веревку, носовой платок и пр. Для усиления сдавления в импровизированный жгут вставляют палочку и путем закручивания добиваются окончательной остановки кровотечения (рис. 35).

При венозном кровотечении применяют так называемый венозный жгут. Его накладывают ниже места повреждения на срок до 6 ч и не затягивают, сильно.

Окончательная остановка кровотечения. Окончательно кровотечение останавливают в хирургическом стационаре с учетом всех требований, предъявляемых к оперативному вмешательству.

Механические методьУ. Лигирование сосуда в ране. Перевязку сосуда производят любым шовным материалом (шелк, , лавсан, кетгут). Это наиболее распространенная методика.

Лигирование сосуда на протяжении. Применяют при очень инфицированной ране или больших технических трудностях при отыскивании сосуда в ране у тяжелобольных, когда нельзя затягивать оперативное вмешательство.

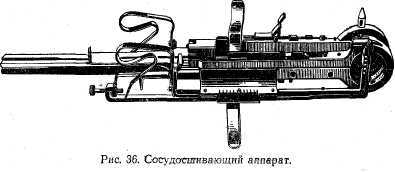

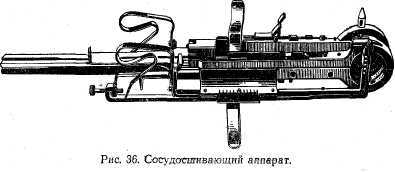

Сосудистый шов применяют при повреждении крупных магистральных сосудов. Он может быть боковым и циркулярным ( по всей окружности сосуда). Используют специальный шовный материал на атравматической игле или аппараты для механического шва сосудов при помощи танталовых скрепок (рис. 36).

Физические методы. Местное применение холода. Для этой цели чаще применяют резиновые или полиэтиленовые мешочки со льдом. В основном метод используют при небольших капиллярных кровотечениях.

-

- ппттптщтттмтпмн

-

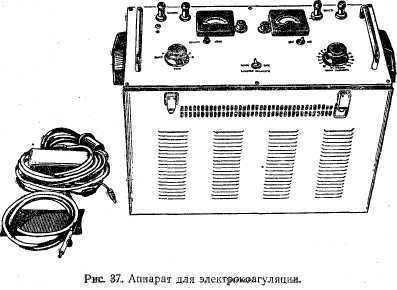

Электрокоагуляция. Применяют специальный аппарат (рис. 37). Коагуляцию производят во время операции при кровотечениях из мелких сосудов.

Применение горячего физиологического раствора. Физиологический раствор нагревают до 60—80°С. Салфетку, смоченную раствором, прикладывают на несколько минут к кровоточащему участку. Метод применяют в основном при полостных операциях (грудная и брюшная полость) и в нейрохирургии.

Химические методы. Сосудосуживающие препара-т ы. К таким препаратам относятся адреналин, супраренин, препарат спорыньи. В зависимости от вида препарат применяют ме-стно,парентерально или внутрь.

Препараты, вызывающие повышение свертывания крови. С этой целью используют перекись водорода, хлорид кальция, е, аминокапроновую кислоту, викасол. Перекись водорода применяют местно. Другие препараты вводят в основном внутривенно при кровотечениях (маточные кровотечения, кровоточащие язвы желудка и т. д.).

Биологические методы. Местное применение гемо-статических средств. Для этой цели используют лошадиную сыворотку, гемостатическую губку, фибринную пленку и т. д,

Внутривенное применение гемостатических средств. Хороший эффект дает др©бное переливание крови малыми дозами, плазмы, гемофобиаа, антигемофильного глобулина (АГГ) и антигемофильной плазмы, фибриногена и других препаратов.

содержание .. 1 2 3 4 5 6 ..

наука выжить — остановка кровотечений

КРОВОТЕЧЕНИЕ И ЕГО ОСТАНОВКА

Кровотечением называется выхождение крови из кровеносного русла (сосуда). Причины кровотечения Кровотечение возникает при нарушении целостности сосуда, вызванном травмой, гнойным расплавлением сосудистой стенки, нарушением химизма крови.

Виды кровотечения

В зависимости от характера и вида поврежденного сосуда различают следующие виды кровотечений.

Артериальное кровотечение. Наиболее опасный вид кровотечения. При повреждении крупных артериальных кровеносных сосудов смерть может наступить через несколько минут. Признаки— кровь ярко-красного цвета выбрасывается струей, толчкообразно.

При пережатии центрального отдела сосуда кровотечение прекращается. Венозное кровотечение. В отличие от артериального кровотечения при венозном кровь течет равномерно, значительно медленнее, цвет ее темно-бордовый. При пережатии центрального отрезка сосуда кровотечение не прекращается.

При повреждении крупных венозных сосудов, особенно в области шеи, смерть может наступить вследствие воздушной эмболии (засасывание воздуха в сосуд). Воздушная «пробка» закупоривает правые отделы сердца или легочные артерии. Это в свою очередь приводит к резкому нарушению гемодинамики. Смерть наступает от рефлекторной остановки сердца и паралича дыхательного центра.

Капиллярное кровотечение. Кровоточит вся поверхность раны. По окраске кровь занимает среднее положение между артериальной и венозной кровью. Кровотечение опасно, например, при гемофилии, сепсисе, когда наблюдается снижение свертываемости крови. Обычно же капиллярные кровотечения склонны к самопроизвольной остановке. Паренхиматозное кровотечение.

Такое кровотечение наблюдается при повреждении всех сосудов (артерии, вены, капилляры) внутренних органов — печени, селезенки, легких, почек.

Кровотечение очень опасное, так как самопроизвольно не склонно к остановке ввиду отсутствия спадения сосудов за счет удержания их стенок стромои паренхиматозного органа, а также отсутствия образования тромба вследствие наличия в паренхиматозном органе антикоагулянтных веществ.

Кровотечения бывают: первичные (наступают сразу же после повреждения сосуда) и вторичные (возникают через некоторое время после остановки, например, когда после операции соскальзывает лигатура или на фоне нагноения в ране происходит расплавление сосуда).

Кровотечения также делятся на наружные (кровь изливается из раны в окружающую атмосферу) и внутренние ( кровотечение в замкнутую полость,' например в брюшную, плевральную, кровотечение в ткани и др.). Последний вид кровотечений наблюдается наиболее часто после травмы при повреждении внутренних органов — печени,, селезенки и т. д.

, вызывая так называемую надкапсульную гематому. Гемофилия Врожденное заболевание, характеризующееся склонностью к кровотечениям вследствие резкого снижения свертываемости крови. Болезнь наблюдается почти исключительно у мужчин. Кровотечение возникает после небольшого повреждения (ссадина, порез, удаление зуба и т. д.). Кровотечение останавливается с большим трудом.

Хороший результат дает переливание свеже-цитратной крови или прямое переливание крови эритроцитарной массы, фибриногена, введение витаминов Си Р, рутина, хлорида кальция. Клиническая картина острого кровотечения Клиническая картина острой кровопотери (острое малокровие) характеризуется резкой бледностью кожных покровов и слизистых оболочек.

Лицо становится осунувшимся, глаза западают, снижается артериальное и венозное давление, пульс учащается, становится слабого наполнения (нитевидный), дыхание учащается, появляются головокружение, общая слабость, жажда, потемнение в глазах, тошнота, иногда рвота.

Смерть при кровопотере наступает в результате паралича дыхательного центра и остановки сердечной деятельности на почве тяжелой кислородной недостаточности. У ослабленных больных (голодание, утомление, нервно-психическая травма, шок и др.) даже небольшая кровопотеря может оказаться смертельной. Плохо переносят кровотечение дети (особенно первого года жизни) и старики. Остановка кровотечения В зависимости от условий оказания помощи и квалификации медицинского работника остановка кровотечения может быть временной и окончательной. Обычно временную остановку кровотечения производит средний медицинский персонал на месте происшествия перед транспортировкой больного в стационар. Окончательная остановка кровотечения производится в стационарных условиях и в ряде случаев путем оперативного вмешательства.

Временная остановка кровотечения. Необходимо создать приподнятое положение кровоточащей области. В положении лежа кровоточащую область (обычно на конечности) приподнимают. При этом небольшое кровотечение, особенно капиллярное может прекратиться.

Прижатие кровеносного сосуда. При венозном и капиллярном кровотечении обычной давящей повязки вполне достаточно для остановки кровотечения. При артериальном кровотечении прибегают к прижатию сосуда на протяжении одним или двумя пальцами, иногда кулаком: а) прижатие подключичной артерии производят за счет сдавления тканей во внутренней трети позади ключицы (рис.

31); б) прижатие сонной артерии производят на шее в средней трети по переднему краю киватель-ной мышцы (рис. 32); в) прижатие бедренной артерии производят путем сдавления тканей во внутренней трети пахового сгиба (рис. 33); г) прижатие подколенной артерии производят путем сдавления тканей в подколенной ямке при полусогнутом коленном суставе (рис. 34).

Остановка кровотечения из артерий на конечностях может быть осуществлена за счет усиленного сгибания конечности в том или ином суставе (перегибание).

Например, при кровотечениях из верхней конечности обе руки резко заводят назад и связывают, из нижней конечности — производят значительное сгибание конечности в тазобедренном или коленном суставе и в таком положении конечность фиксируют ремнем, веревкой, бинтом. Наложение жгута. Этот метод является основным, особенно при остановке артериального кровотечения.

При артериальном кровотечении жгут накладывают центральнее по отношению к ране. Перед наложением жгута во избежание ущемления кожи между его ходами конечность обертывают полотенцем или бинтом. Жгут растягивают и обертывают вокруг конечности. Необходимо следить, чтобы туры жгута не перекрещивались, а располагались рядом. Концы жгута закрепляют.

Под один из туров жгута подкладывают записку с указанием времени наложения жгута. Помимо этого, время наложения жгута отмечают в сопроводительном письме в специализированное лечебное учреждение. При правильном наложении «артериального» жгута конеч-. ность периферичнее жгута бледнеет, ниже области наложения жгута исчезает пульс, кровотечение прекращается.

При недостаточном затягивании конечность становится синюшной, пульс не исчезает, кровотечение усиливается. При слишком тугом затягивании может наступить паралич конечности вследствие травма-тизации нерва. «Артериальный» жгут может оставаться на конечности не более 1,5—2 ч. При более длительном сроке может наступить омертвение конечности.

Если за это время не удалось произвести операцию, жгут снимают, артерию передавливают пальцем и жгут снова накладывают несколько выше или ниже.

Окончательная остановка кровотечения. Окончательно кровотечение останавливают в хирургическом стационаре с учетом всех требований, предъявляемых к оперативному вмешательству.

Механические методьУ. Лигирование сосуда в ране. Перевязку сосуда производят любым шовным материалом (шелк, , лавсан, кетгут). Это наиболее распространенная методика. Лигирование сосуда на протяжении. Применяют при очень инфицированной ране или больших технических трудностях при отыскивании сосуда в ране у тяжелобольных, когда нельзя затягивать оперативное вмешательство. Сосудистый шов применяют при повреждении крупных магистральных сосудов. Он может быть боковым и циркулярным ( по всей окружности сосуда). Используют специальный шовный материал на атравматической игле или аппараты для механического шва сосудов при помощи танталовых скрепок (рис. 36).

Физические методы. Местное применение холода. Для этой цели чаще применяют резиновые или полиэтиленовые мешочки со льдом. В основном метод используют при небольших капиллярных кровотечениях.

ппттптщтттмтпмн

ппттптщтттмтпмн  Электрокоагуляция. Применяют специальный аппарат (рис. 37). Коагуляцию производят во время операции при кровотечениях из мелких сосудов. Применение горячего физиологического раствора. Физиологический раствор нагревают до 60—80°С. Салфетку, смоченную раствором, прикладывают на несколько минут к кровоточащему участку. Метод применяют в основном при полостных операциях (грудная и брюшная полость) и в нейрохирургии. Химические методы. Сосудосуживающие препара-т ы. К таким препаратам относятся адреналин, супраренин, препарат спорыньи. В зависимости от вида препарат применяют ме-стно,парентерально или внутрь. Препараты, вызывающие повышение свертывания крови. С этой целью используют перекись водорода, хлорид кальция, е, аминокапроновую кислоту, викасол. Перекись водорода применяют местно. Другие препараты вводят в основном внутривенно при кровотечениях (маточные кровотечения, кровоточащие язвы желудка и т. д.). Биологические методы. Местное применение гемо-статических средств. Для этой цели используют лошадиную сыворотку, гемостатическую губку, фибринную пленку и т. д,

Электрокоагуляция. Применяют специальный аппарат (рис. 37). Коагуляцию производят во время операции при кровотечениях из мелких сосудов. Применение горячего физиологического раствора. Физиологический раствор нагревают до 60—80°С. Салфетку, смоченную раствором, прикладывают на несколько минут к кровоточащему участку. Метод применяют в основном при полостных операциях (грудная и брюшная полость) и в нейрохирургии. Химические методы. Сосудосуживающие препара-т ы. К таким препаратам относятся адреналин, супраренин, препарат спорыньи. В зависимости от вида препарат применяют ме-стно,парентерально или внутрь. Препараты, вызывающие повышение свертывания крови. С этой целью используют перекись водорода, хлорид кальция, е, аминокапроновую кислоту, викасол. Перекись водорода применяют местно. Другие препараты вводят в основном внутривенно при кровотечениях (маточные кровотечения, кровоточащие язвы желудка и т. д.). Биологические методы. Местное применение гемо-статических средств. Для этой цели используют лошадиную сыворотку, гемостатическую губку, фибринную пленку и т. д,

Внутривенное применение гемостатических средств. Хороший эффект дает др©бное переливание крови малыми дозами, плазмы, гемофобиаа, антигемофильного глобулина (АГГ) и антигемофильной плазмы, фибриногена и других препаратов.

Лигирование вен пищевода: что это, как проводится процедура и при каких состояниях она показана

Лигированием в медицине называется метод, подразумевающий перетягивание кровеносных сосудов специальными нитями – лигатурами. В случае с геморроем используются латексные кольца, которые надеваются на узел и пережимают его. Кровь перестает поступать в кавернозные вены, а узел постепенно отмирает. Вскоре отпадает вместе с лигатурой, выходя из организма естественным образом.

| Абсолютное показание к применению | Выпадение геморроидальных узлов. |

| Эффективность метода | 80% пациентов. |

| Как подготовиться к процедуре | Сделать очистительную клизму |

| Преимущество | Серьезные осложнения отсутствуют, безболезненное проведение, можно применять на всех стадиях геморроя, не требует госпитализации. |

| Сроки | Спустя 10-14 дней геморроидальный узел отторгается сам. |

| После операции | Соблюдение схемы лечения врача, прием анальгетиков первые сутки, диета, запрет на физическую активность и алкоголь. |

Виды варикозного изменения

Пищеводные вены имеют четыре степени изменений, которые используются в медицинской практике при постановке диагноза:

Дилатация сосудов в единичном количестве, которая диагностируется только при эндоскопическом обследовании.

Дилатация сосудов в единичном количестве, которая диагностируется только при эндоскопическом обследовании.- Локализация конкурирующих вен в нижней трети. При проведении диагностики – подаче воздуха происходит отчетливая визуализация. Изменение диаметра самого органа не происходит, а патологические изменения толщины слизистой стенки находятся в пределах нормы.

- Отмечается явное выпячивание вен не только в нижней трети пищевода, но и в средней. При поступлении воздуха не отмечается полный спад сосудов, заметны точечные расширенные участки в мелких сосудах.

- Образование множественных варикозных узлов, которые не способны к деформации при воздействии воздуха. Наблюдается истончение слизистой оболочки образование эрозий.

Как проходит операция

Современному методу лигирования геморроя примерно 40 лет. За это время методика значительно усовершенствовалась и проходит с минимальным дискомфортом и рисками для пациента.

Во время процедуры врач вводит в задний проход аноскоп с подсветкой, чтобы контролировать ход манипуляций. Затем вводит специальный прибор (вакуумный лигатор), который втягивает в себя геморроидальную шишечку. Спусковой механизм сбрасывает латексное кольцо на основание узла. Готово.

Техники выполнения лигирования

Существуют разные подходы к лечению геморроидальной патологии. В зависимости от течения болезни врач может применить конкретную технику.

ПОДРОБНОСТИ: Что такое допплерография сосудов?

Таблица: методы выполнения операции

| Стандартная операция | Удаление одного или двух внутренних геморроидальных узлов за одну операцию. |

| Одномоментное лигирование узлов | Осуществляется перетягивание не меньше 3-х внутренних узлов за сеанс. |

| Латексное лигирование сосудистых ножек геморроидальных узлов | Осуществляется на слизистой нижнеампулярного отдела прямой кишки |

| Двойное лигирование сосудистых ножек и узлов | Выполняется на слизистой нижнеампулярного отдела прямой кишки совместно с одномоментным лигированием внутренних геморроидальных узлов |

| Разные варианты комбинирования | Комбинация методов латексного лигирования с иссечением узлов |

Отзывы о процедуре

Непосредственно перед процедурой пациенту выписывают атропин и седативный препарат. Сама операция в обязательном порядке проводится на голодный желудок. Может быть использована местная или общая анестезия.

После того как пациента кладут на левый бок и он зажимает загубник, врач-эндоскопист начинает вводит аппарат с насадкой. Благодаря специальной насадке удается увидеть изменения в сосудах. После выбора цели включается отсос, который затягивает поврежденный участок, тем самым позволяя одеть, на расширенную вену, латексное кольцо.

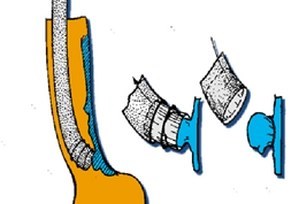

Перетянутые участки становятся похожи на синюшнее шарики, расположенные в просвете пищевода. На протяжении одного сеанса специалист может разместить от 3-ех до 10-ти колец. Процедура длиться около часа, если не возникают различные осложнения.

На протяжении семи дней происходит некрозирование отделенных участков и покрытие их фибринов. Весь этот процесс заканчивается отпаданием участков и выводом из организма естественным путем. На месте отсоединения образуются язвы, которые превращаются в рубцы уже спустя 2-3 недели.

Количество проводимых процедур строго индивидуально, ведь кому-то будет достаточно одного сеанса.

После операции пациенту в обязательном порядке необходимо соблюдать диету. На протяжении месяца не рекомендуется заниматься спортом. В первые сутки лучше всего соблюдать постельный режим и не садиться за руль.

Клипирование вен пищевода — процедура нечастая, ведь данная патология наблюдается довольно редко. Однако среди людей старше 50-ти лет с каждым годом все больше возрастает процент пациентов, которым данное хирургическое вмешательство помогло.

«Проводили эндоскопическое лигирование вен в профилактических целях. Около десяти лет назад обнаружили гепатит, который уже изрядно измотал мою печень. В результате также пострадали и пищеводные вены. Сначала один врач отговаривал от процедуры, решил посетить другого, в итоге оказался на хирургическом столе. Сама процедура длилась около 40 минут, поставили мне 4-е кольца.

Осложнений не было, после операции пролежал под местным наркозом еще часа два – отходил и потихоньку поехал домой. Сейчас при обследовании не диагностируются сильно увеличенные вены.»

Евгений, 54 года

Таким образом, данная процедура поможет избавиться от такого опасного заболевания, как варикоз пищевода, который имеет высокий процент летальных исходов.

Из-за безболезненности операции и быстрого периода восстановления лигирование становится популярнее с каждым днем. Средняя стоимость процедуры составляет 15000-21000 руб.

А результатом станут здоровые кровеносные сосуды пищеварительного тракта.

Показания и противопоказания

Латексное лигирование оптимально подходит для лечения геморроя 2 и 3 стадий, когда воспаленные узлы визуально видны. На первой стадии образования совсем небольшие, и от них легко избавиться более простыми медикаментозными способами. Необходимость процедуры определяет врач-проктолог после осмотра пациента.

Противопоказаниями к проведению операции с латексными кольцами являются:

- нарушения свертываемости крови;

- анальные трещины;

- комбинированный геморрой (узлы располагаются и внутри, и снаружи анального прохода);

- наличие воспаления.

Возможные осложнения

Любое хирургическое вмешательство может вызвать определенные осложнения, эндоскопическое лигирование вен пищевода не является исключением.

Так, после операции может:

- развиться кровотечение на месте вмешательства;

- образоваться воспалительный или инфекционный процесс на омертвевшем участке;

- развиться дисфагия;

- появиться сильный болевой синдром.

Рекомендации после операции

3 раза в день — семя подорожника после еды, курс 30 дней.

|

В течении 24 часов опорожнять кишечник. Нельзя использовать аспирин 14 дней. 30 дней запрещено использовать ректальные средства и другие, вставляемые в анальный канал предметы. |

Советы врачей после выполнения процедуры

- Сразу после процедуры не рекомендуется много есть. Дефекация в течение 24 часов после операции нежелательна.

- Пациенту рекомендуется пара дней покоя. Лучше выполнить процедуру перед выходными днями. Либо оформить больничный лист.

- Медикаментозное лечение включает анальгетики и слабительные препараты.

- Желательно также соблюдать диету! Исключить жирное, острое, алкоголь и продукты, провоцирующие метеоризм.

ПОДРОБНОСТИ: Что пить при пониженном давлении

В этом случае лигирование проводится с интервалом в 7-9 дней.

Преимущество и недостатки

| Эффективный результат при лечении с 2-3 стадией геморроя. | Операция выполняются не на всех стадиях патологии. |

| Отсутствие болевых ощущений. | Платная операция. |

| Быстрое восстановление после операции. | Выполняется только на внутренних геморроидальных узлах. |

Латексное лигирование геморроидальных узлов позволяет убрать неприятную симптоматику, а также насовсем избавиться от воспаленных шишек. Если пациент будет соблюдать предписания врача, то рецидив маловероятен.

На месте отпадания узла нарастает новая соединительная ткань.

В отличие от хирургических методов лечения геморроя, процедура с латексными кольцами проводится быстрее и проще.

Пациент пребывает в сознании, манипуляции не сопровождаются кровотечением, а риски осложнений минимальны. После операции пациент испытывает легкий дискомфорт, который можно ликвидировать анальгетиками.

Стоимость операции

Цены за лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами составляют от 6 тысяч рублей и выше. Стоимость зависит от региона и стадии заболевания. Эта сумма вполне подъемна даже для людей со средним достатком, поэтому процедура считается доступной для всех.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

Перевязка кровеносных сосудов

Перевязка кровеносных сосудов (лигирование) обведенной вокруг сосуда и затянутой нитью (лигатурой) применяется как средство окончательной остановки кровотечения либо профилактики его, реже с целью изменения направления кровотока в данном участке сосудистого русла (например, из поверхностных вен в глубокие). Для перевязки кровеносных сосудов используют обычно шелк: при перевязке крупных сосудов — шелк № 4—7, мелких — № 1—2 (см. Шовный материал). Для перевязки мелких мышечных сосудов, а также сосудов среднего калибра в инфицированной ране используют кетгут (на один номер толще шелка).

Перевязку кровеносных сосудов производят в ране или на протяжении сосуда (выше по току крови). Перевязка сосуда в ране — это наиболее надежный способ окончательной остановки кровотечения (см.). Концы сосуда захватывают зажимами (Кохера, Пеана или др.), слегка подтягивают и анатомическим пинцетом отделяют от тканей.

В 2—10 мм, от конца сосуда (тем дальше, чем крупнее сосуд) его окружают нитью (длина нити 20—35 см — тем длиннее, чем глубже лежит сосуд) и концы ее затягивают морским узлом (см. Швы хирургические). Затянув первый перекрест узла, снимают зажим и затягивают второй перекрест, следя, чтобы первый не ослабел.

На концы очень крупных сосудов (бедренных, подкрыльцовых и крупнее) часто накладывают по две лигатуры на небольшом расстоянии одна от другой. Концы нитей срезают тем дальше от узла, чем толще нить (при перевязке кровеносных сосудов шелком — на 2—4 мм, кетгутом — на 4—8 мм). Мелкие сосуды клетчатки и мышц лигируют, не выделяя из окружающей ткани.

На труднодоступных сосудах (особенно на сосудах мозга) вместо перевязки применяют клипирование сосудов (см.). Иногда в широко зияющей ране виден крупный поврежденный сосуд, который легко захватить зажимом. В этом случае, если доставка раненого к врачу займет более 2—2,5 часов (срок, безопасный для перетяжки жгутом), наложить лигатуру может и опытный фельдшер.

Нить нужно затягивать плотно, но так, чтобы она не прорезала стенку сосуда. Раненого эвакуируют, обведя вокруг конечности провизорный (не затянутый) жгут.

Перевязку кровеносных сосудов на протяжении производят через специально сделанный разрез. Обнажив сосудистый пучок, отсепаровывают подлежащий перевязке сосуд и окружают его лигатурой (обычно нить проводят иглой Дешана).

Нить нужно вдеть в ушко так, чтобы короткий ее конец лежал на наружной (выгнутой) стороне иглы и имел длину около 10 см (слишком длинный конец трудно вытянуть из ушка, короткий может выскользнуть).

Для наложения двух лигатур выравнивают длину обоих концов нити и, проведя их под сосуд, перерезают возле ушка. Затем, раздвинув нити, затягивают лигатуры.

Операционную рану обычно зашивают наглухо.

К перевязке магистральных артерий (бедренной, плечевой и особенно подколенной) прибегают вынужденно, при невозможности сосудистого шва (см.), поскольку это грозит гангреной конечности. Перед несрочными операциями на этих сосудах необходима тренировка коллатералей, которые могут обеспечить кровообращение в случае неизбежности перевязки кровеносных сосудов.

Тренировку производят прижатием артерии (пальцевым или посредством специального аппарата — компрессора) у корня конечности — в паху, в подкрыльцовой ямке — до исчезновения пульса на стопе, запястье. Сеансы прижатия повторяют 8—10 раз в сутки, сперва по 10 мин., затем доводят до 20—25 мин.

Эффективность тренировки проверяют различными способами — капилляроскопией, измерением капиллярного давления, ангиографией. Простейший способ — проба на утомляемость: если выключение магистральной артерии не вызывает быстрого утомления и прекращения движений стопы (сгибание — разгибание) или кисти (сжимание — разжимание) и больной может продолжать их около 2 мин.

, следовательно, коллатерали развились достаточно. Обычно на тренировку коллатерального кровообращения требуется около 3—4 недель.

При необходимости срочной перевязки магистральной артерии (главным образом в военно-полевых условиях) и отсутствии времени на тренировку коллатералей одновременно производят (по показаниям) перевязку и соответствующей вены.

Возникающее при этом затруднение оттока крови отчасти компенсирует ее недостаточный приток, создается так называемое редуцированное кровообращение.

Другой способ — переливание крови в периферический конец перевязанной артерии, вызывающее расширение коллатеральной сосудистой сети.

При недостаточности кровообращения, вызванного стойким спазмом коллатералей, удается предупредить гангрену, производя поясничную или шейно-грудную новокаиновую блокаду (см. Блокада новокаиновая) или симпатэктомию (см.).

Способы временной остановки наружного кровотечения

Фотография с занятия по обучению базовому курсу первой помощи

Способы временной остановки наружного кровотечения:

- Зажать кровоточащий сосуд (рану)

Артерию следует сильно прижать мякотью двух-четырех пальцев или кулаком к близлежащим костным образованиям до исчезновения пульса.

Пальцевое прижатие артерии болезненно для пострадавшего и требует большой выдержки и силы от оказывающего помощь. До наложения жгута не отпускай прижатую артерию, чтобы не возобновилось кровотечение. Если начал уставать, попроси кого-либо из присутствующих прижать твои пальцы сверху.

- Наложить давящую повязку или выполнить тампонаду раны

Удерживая зажатым сосуд, наложи давящую повязку из сложенных асептических (чистых) салфеток или нескольких туго свернутых слоев марлевого бинта. Тампонада раны: в рану плотно «набить» стерильный бинт, полотенце и т.д., затем прибинтовать к ране.

Если давящая повязка промокает, поверх нее наложи еще несколько плотно свернутых салфеток и крепко надави ладонью поверх повязки.

- Наложить кровоостанавливающий жгут

Жгут — крайняя мера временной остановки артериального кровотечения.

Наложи жгут на мягкую подкладку (элементы одежды пострадавшего) выше раны как можно ближе к ней. Подведи жгут под конечность и растяни.

Затяни первый виток жгута и проверь пульсацию сосудов ниже жгута или убедись, что кровотечение из раны прекратилось, а кожа ниже жгута побледнела.

Наложи последующие витки жгута с меньшим усилием, накладывая их по восходящей спирали и захватывая предыдущий виток.

Вложи записку с указанием даты и точного времени под жгут. Не закрывай жгут повязкой или шиной. На видном месте — на лбу — сделай надпись «Жгут» (маркером).

Срок нахождения жгута на конечности 1 час, по истечении которого жгут следует ослабить на 10-15 минут, предварительно зажав сосуд, и снова затянуть, но не более чем на 20-30 минут.

- Остановка наружного кровотечения жгутом-закруткой (более травматичный способ временной остановки кровотечения!)

Наложи жгут-закрутку (турникет) из узко сложенного подручного материала (ткани, косынки, веревки) вокруг конечности выше раны поверх одежды или подложив ткань на кожу и завяжи концы его узлом так, чтобы образовалась петля. Вставь в петлю палку (или другой подобный предмет) так, чтобы она находилась под узлом.

Вращая палку, затяни жгут-закрутку (турникет) допрекращения кровотечения.

Закрепи палку бинтом во избежание ее раскручивания.

‼️ ВАЖНО‼️ Каждые 15 минут ослабляй жгут во избежание омертвения тканей конечности. Если кровотечение не возобновляется, оставь жгут распущенным, но не снимай его на случай возникновения повторного кровотечения.

Присоединяйтесь в наш телеграм-канал: t.me/academyk

Средства для остановки кровотечения в нейрохирургии

Диатермокоагуляция. Сестра готовит к операции наконечники для диатермокоагуляции трех видов: электронож, электроиглу, электропетлю. Надо подготовить 2 электроножа, 2-3 электроиглы и 1-2 электропетли. Электронож предназначен для бескровного рассечения тканей.

С его помощью может быть рассечена мышца при трепанации черепа, кора мозга для последующего ее раздвижения шпателями и т. д. Наконечник в виде электроиглы является наиболее употребительным инструментом и применяется на протяжении всего оперативного вмешательства для коагуляции кровоточащих сосудов.

Для этого кровоточащий сосуд в коже, на поверхности мозга или в глубине мозговой раны захватывают длинным «коагуляционным» пинцетом, к пинцету прикасаются электроиглой, нажимают педаль, включающую ток, и кровоточащий сосуд коагулируется.

При диффузном кровотечении из глубины мозговой раны, когда кровоточащий сосуд не виден, приходится пользоваться наконечником отсоса, на который подают ток путем прикосновения к нему электроиглы. Таким образом, наконечник отсоса играет двойную роль — осушает операционную рану и коагулирует мелкие сосуды.

Следует подчеркнуть, что диатермокоагуляция бывает эффективной лишь в условиях сухого операционного поля. Поэтому хирург постоянно работает отсосом и электроиглой.

Электропетлю применяют для бескровного отсечения ножки опухоли или сосудистого сплетения. Сестра до операции должна проверить исправную работу диатермокоагулятора, надежность контактов, особенно в обойме (пластмассовой или эбонитовой), куда вставляют названные наконечники в виде ножа, иглы или петли.

При укладывании больного на операционный стол сестра должна проследить, чтобы к спине или бедру больного был прибинтован пассивный электрод в виде широкой свинцовой пластины, обернутой марлей, смоченной изотоническим раствором натрия хлорида. Это делает анестезиологическая сестра или санитарка.

Операционная сестра имеет на столе стерильные наконечники для диатермокоагуляции, эбонитовую обойму (ручку) и провод. На обойму и провод она надевает стерильный чехол и конец, идущий к диатермокоагулятору, передает для подключения санитарке. Педаль, включающая ток, находится на полу у ноги хирурга или ассистента.

В некоторых нейрохирургических учреждениях педаль диатермокоагуляции по команде хирурга нажимает операционная или анестезиологическая сестра.

Весьма важно отработать четкую систему, при которой каждому участнику операции известны свои функции. Хирург периодически подает команду: «Отсос» или «Ток», которая должна быть немедленно выполнена. Для этого до операции должно быть известно, кто включает ток, и кто включает отсос.

В процессе операции электроигла и электронож при частом пользовании покрываются окалиной, которая нарушает контакт и препятствует коагуляции.

Сестра периодически берет из рук хирурга электронож или электроиглу и осторожно скальпелем и салфеткой счищает окалину, протирает нож и иглу тампоном с изотоническим раствором натрия хлорида, вытирает насухо и возвращает хирургу. В зависимости от характера тканей, подлежащих коагуляции, требуется большая или меньшая сила тока.

Анестезиологическая сестра или санитарка по команде хирурга регулирует силу тока с помощью ручки на диатермокоагуляторе. Только при надежной и бесперебойной работе вакуум-отсоса и диатермокоагулятора возможна быстрая и эффективная остановка кровотечения. Поэтому весьма желательно всегда иметь в операционной запасной отсос и диатермокоагулятор.

Воск. Стерильный пчелиный воск применяют при нейрохирургических операциях для остановки кровотечения из костей черепа. При наложении отверстия, откусывании кости кусачками, проведении распила пилкой Джигли нередко возникает кровотечение из губчатого вещества кости.

Такое кровотечение останавливают намазыванием воска в кровоточащий участок кости. Кроме того, при травматических повреждениях черепа, когда возникают трещины на своде или основании, при операции воск вмазывают в кровоточащую трещину.

Сестра готовит до операции 12-15 шариков из стерильного воска диаметром 0,5-0,8 см. Кроме того, на операционном столике находится баночка со стерильным воском на случай, если указанного количества шариков не хватит.

При возникновении кровотечения из кости сестра подает хирургу шарик из воска на марлевом тампоне. Хирург с помощью тампона с усилием вмазывает воск в кровоточащий край трепанационного отверстия.

Клипсы. Клипсы из биологически неактивного металла применяют для остановки кровотечения из сосудов мозга как на его поверхности, так и в глубине операционной раны. Имеется набор, состоящий из «магазина», своеобразного металлического пенала, закрывающегося узкой крышкой, в гнездах которого содержится 20 клипсов, клипсодержателей.

Сестра готовит на операцию 2 «магазина» с клипсами и 3-4 клипсодержателя. При возникновении кровотечения сестра заряжает клипсодержатель клипсом, проверяет, чтобы клипс не деформировался и занимал правильную позицию в держателе, и подает заряженный инструмент хирургу.

В зависимости от глубины и характера мозговой раны применяют клипсодержатели прямые или изогнутые, длинные или короткие.

Перекись водорода. Марлевые тампоны или ватные полоски (ватники), смоченные перекисью водорода, применяют для остановки диффузного кровотечения из мелких сосудов, чаще венозных. Такое кровотечение наблюдается из мягких тканей головы при выкраивании лоскута во время трепанации, с поверхности мозга и в глубине мозговой раны.

Сестра до операции готовит 30-40 марлевых шариков, 20-25 средних салфеток и 20-25 ватников. Ватник — это полоска ваты прямоугольной формы, длиной 10-12 см, шириной 3 см, толщиной 2-3 мм.

К одному из концов ватника пришита черная нитка с узелком на конце для удобства вытягивания ватника из глубокой раны, а также для контроля за количеством ватников, введенных в мозговую рану.

Сестра во время операции смачивает марлевый шарик, среднюю салфетку или ватник в перекиси водорода, несколько отжимает тампон и подает хирургу, который прикладывает его к кровоточащей поверхности и, умеренно прижимая рукой, ждет 3-5 мин. Обычно этого бывает достаточно для остановки кровотечения из небольших сосудов.

Если кровоточащая поверхность велика, что часто наблюдается при повторных операциях на черепе с многочисленными рубцами, сестра подает хирургу среднюю салфетку, смоченную перекисью водорода, и сухую салфетку. Хирург накладывает на кровоточащую поверхность сначала влажную салфетку, а поверх — сухую. Такая тампонада ускоряет гемостаз.

Лигирование сосудов шелком чаще применяется при перевязке сосудов и синусов (крупных венозных коллекторов) твердой мозговой оболочки.

Для перевязки артерий и вен твердой оболочки сестра готовит 3-4 крутые небольшие иглы с гладкими (нережущими) краями и тонкий шелк.

Для лигирования синусов готовит более крупную крутую иглу с нережущими краями с более толстым шелком. Необходимо также 3-4 иглодержателя.

Гемостатическая губка применяется для остановки диффузного кровотечения из мелких сосудов, чаще в глубине мозговой раны.

Во время операции санитарка подает сестре открытую коробочку, где находится стерильная гемостатическая губка.

Сестра извлекает губку из коробочки, отрезает ножницами необходимый кусочек и подает хирургу, который вводит губку в глубину мозговой раны и оставляет ее там.