Хорошее снабжение головного мозга кровью – главная составляющая его полноценного функционирования. В случае возникновения нарушений в данном процессе, неминуемо наступают сначала незначительные, а затем иногда и необратимые сбои в работе этого органа. Одним из проявлений таких нарушений и является медицинский диагноз – сосудистый генез.

Сосудистый генез

Сосудистый генез – это не самостоятельное заболевание, а только последствие развития сосудистых болезней. Снабжение головного мозга питательными веществами и кислородом происходит посредствам крови, которая поступает по нескольким артериям.

Кроме артерий, в транспортировке необходимого количества крови к головному мозгу венозная система тоже имеет значение. Патология сосудов, влекущая за собой негативные изменения в системе кровоснабжения мозга, и называется «сосудистым генезом».

От того, какой характер носит поражение головного мозга у пациента, могут диагностировать:

- Органические или общие патологические изменения. Они довольно часто сопровождаются наличием сильных головных болей вплоть до головокружения и тошноты.

- Очаговые патологии. При поражении только определённых участков мозга у больных будут наблюдаться совершенно разные признаки заболевания. Например, при мелкоочаговой лейкоэнцефалопатии сосудистого генеза у пациента наблюдается поражение белого вещества, что, в свою очередь, приводит к старческому слабоумию.

В зависимости от типа нарушений кровообращения мозга принято выделять:

- Транзиторные. В данном случае принято говорить об общемозговых нарушениях или мелкоочаговых сосудистого генеза. Первые вызывают сильнейшие головные боли с тошнотой вплоть до рвоты. Вторые вызывают сбои в двигательных функциях органов, может теряться чувствительность на отдельных частях тела. Этот тип нарушений носит обратимую форму и легко поддается лечению с полным восстановлением.

- Сужение просвета артерии. Такая патология очень сильно влияет на функционирование связанного с данной артерией участка мозга. Здесь часто наблюдаются ишемические патологии. Лечение бывает длительным и сложным, вплоть до оперативных действий.

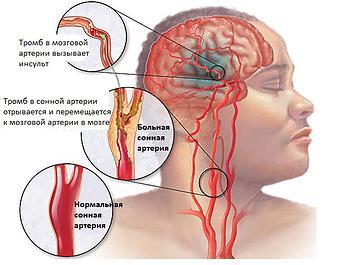

- Разрыв аневризмы. Данный процесс приводит к кровоизлиянию в полость головного мозга, последствием чего будет инсульт, который может быть геморрагического или ишемического происхождения.

Причины, по которым развивается сосудистый генез головного мозга

Учитывая, что данная патология заключается в недостаточном снабжении головного мозга кровью, перед врачом для проведения эффективного лечения встает вопрос – что привело к развитию этой болезни. Наиболее часто к такой ситуации приводят гипертонические явления и развитие атеросклероза сосудов, через которые и происходит доставка крови к головному мозгу.

При наличии гипертонической патологии у больного развивается утолщение стенок сосудов, а значит, их просвет значительно сужается. В особо тяжёлых случаях иногда наступает полный стеноз того или иного сосуда, и процесс кровообращения может полностью остановиться.

В условиях поражения организма атеросклерозом, который, в свою очередь, развивается из-за сбоев в жировом обмене пациента и появления холестериновых отложений на стенках сосудов, нормальный кровоток становится невозможен.

Это и приводит к недостаточному снабжению мозга кровью. В самых тяжёлых ситуациях из-за распада холестериновых бляшек в любом из кровеносных сосудов может образоваться тромб.

Он тоже обычно вызывает закупорку кровотока полную или частичную, таким образом, появляются очаги сосудистого генеза.

Кроме того, к развитию сосудистого генеза приводят и другие заболевания:

- аневризма артерий, питающих мозг,

- системные болезни,

- патологические сбои в работе сердца,

- диабет,

- анемия любого типа,

- вегето-сосудистая дистония,

- остеохондроз, приводящий к ущемлению околопозвоночных артерий.

Наиболее часто к перечисленным нарушениям в работе организма приводят:

- постоянно или часто повышающееся кровяное давление,

- высокий уровень глюкозы в крови,

- травмирование головы,

- психоэмоциональные перегрузки пациента,

- вредные привычки – курение, употребление алкогольных напитков сверх меры, переедание,

- нарушения опорно-двигательного аппарата.

Иногда нарушения в кровеносном снабжении головного мозга наступают в результате неправильной работы нервной и эндокринной систем. Такие нарушения могут происходить при развитии синдрома хронической усталости.

Классификация заболевания

В современной медицине принято выделять следующие типы недостаточного снабжения головного мозга кровью:

- Болезнь Бинсвангера. Данный тип нарушений сосудистого кровообращения приводит к недостаточному снабжению кровью белого вещества головного мозга. При этом заболевании происходит разрушение нейронов, которое в скором времени приведёт к старческому слабоумию – деменции. Первым тревожным симптомом являются сильные перепады давления в течение одних суток. Затем начинает сильно ухудшаться память.

- Патологические процессы в магистральных сосудах. К таким нарушениям принято относить сужение просветов, сильные изгибы, тромбозы сосудов, которые приводят к недостатку циркулирующей крови.

- Последствия микроинсультов. При закупорке мелких сосудов происходит явное ухудшение питания серого или белого вещества мозга. Этот процесс не может пройти для человека без последствий. У пациента могут наблюдаться как общие признаки заболевания, так и сбои только в определённых функциях организма.

Признаки сосудистого генеза

Проявления данного заболевания на первом этапе очень редко вызывают серьёзную озабоченность и кажутся лёгким недомоганием на фоне усталости или других болезней.

Первые признаки. Наиболее явно проблемы с сосудами головного мозга начинают проявляться после повышенной эмоциональной или физической активности. Также спровоцировать симптомы может длительное нахождение в слабо проветриваемой комнате. Больной начинает ощущать:

- боль, шум и тяжесть в голове,

- головокружение,

- нарушение сна,

- высокая утомляемость.

На этом этапе обычно начинают обследование с целью исключить дистонию, невроз или атеросклероз. Только затем появится подозрение на сосудистый генез головного мозга.

Нарушения в психической сфере. Нарушения данного типа начинают проявляться только после довольно длительного развития заболевания. Это может выражаться в следующих проявлениях:

- Повышенная раздражительность. Этот симптом выражается в нетерпимости к громким звукам и яркому свету.

- Ухудшение сна. При снижении оттока венозной крови у больного появляются длительные и сильные головные боли. Часто наблюдается головокружение, которое усиливается при резкой смене положения тела. Засыпание становится длительным, а время сна очень коротким – не более четырёх часов. Такое положение дел приводит к ухудшению общего самочувствия и развитию хронической усталости.

- Ухудшение мыслительных функций. При длительной недостаточности кровообращения в белом веществе головного мозга у больного начинает снижаться память и способность к целенаправленному планированию.

- Личностные изменения. В процессе прогрессирования болезни у больного происходит явное изменение характера. Очень сильно начинают проявляться основные черты характера, а всё остальное постепенно уходит. На этом этапе у человека очень сильно развиваются тревожность, мнительность и пропадает уверенность в своих действиях.

При сосудистом генезе все проявления, относящиеся к психическим нарушениям личности, очень хорошо поддаются лечению, что явно отличается от истинно психических заболеваний.

Отличия головной боли

Как уже отмечалось ранее, данное заболевание практически всегда сопровождается головной болью, которая может иметь значительные различия.

При нарушении снабжения мозга артериальной кровью боль возникает в отдельном очаге и носит пульсирующий характер с сильным шумом в ушах. Постепенно интенсивность болевого приступа снижается и переходит в тупую, распирающую боль.

В случае нарушений венозного кровотока у больного возникает тупая тяжесть во всей голове. Боль явно усиливается по утрам при нахождении в вертикальном положении или при кашле.

Диагностика заболевания

Данное заболевание крайне сложно диагностировать на ранних этапах, особенно при единичных изменениях головного мозга. Довольно часто при обследовании врачи не находят каких-либо существенных отклонений от нормы. Но при явных нарушениях в самочувствии не стоит успокаиваться. Нужно продолжить дальнейшее, более детальное обследование.

Формы обследования:

- компьютерная томография даёт возможность обследовать сосуды на наличие врождённых или приобретённых патологий сосудов,

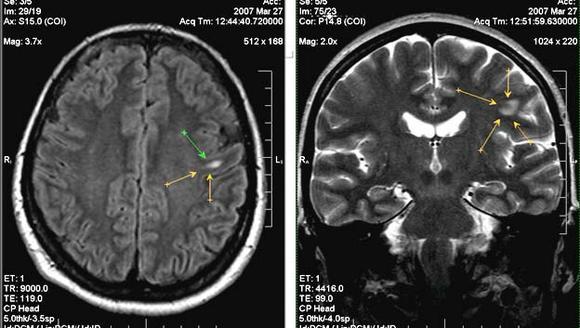

- магниторезонансная томография даёт возможность составить полную картину состояния сосудов,

- магниторезонансная ангиография проводится для выяснения состояния серого вещества и наличия мелкоочаговых изменений головного мозга сосудистого генеза,

- допплерография проводится с целью уточнения скорости кровотока,

- электроэнцефалография диагностирует структуру мозга больного человека,

- спектроскопия позволяет провести анализ процессов (биохимических) в тканях головного мозга.

Если у пациента наблюдаются явные функциональные нарушения других органов, то он направляется к другим узким специалистам на консультацию. Например, при ухудшении зрения больной направляется к окулисту.

При проведении любого типа обследования, если имеется подозрение на данное заболевание, пациенту назначается и детальное обследование сердечной деятельности.

Способы лечения

Если у пациента очень ярко выражены перечисленные ранее нарушения в работе головного мозга, то он подлежит скорейшей госпитализации. Все лечебные процедуры в этом случае будут направлены на скорейшее устранение высокого внутричерепного давления, а также на ликвидацию последствий инсульта или атеросклероза.

В последнем случае, при прекращении кровотока из-за появления бляшек в просветах сосудов довольно часто применяется хирургическое вмешательство, направленное на удаление полностью не проходимых или сильно поражённых участков сосудов.

В период реабилитации больным назначаются лечебная гимнастика и строгая низколипидная диета.

В ситуациях, когда имеются явные симптомы недостаточного питания головного мозга, но хирургическое вмешательство не нужно, больным назначается медикаментозная терапия:

- препараты, направленные на разжижение крови (антикоагулянты),

- лекарственные средства для устранения спазма сосудов и для восстановления нормального кровообращения,

- средства для снижения артериального давления,

- препараты, обеспечивающие улучшение межклеточного метаболизма, а также помогающие образованию новой сосудистой сетки.

Все проявления сосудистого генеза довольно быстро уходят после устранения основной болезни. Но люди с такими проблемами требуют постоянного наблюдения. Сосудистый генез, к сожалению, может довольно быстро прогрессировать и наносить ощутимый ущерб психике больного, и последствия могут быть очень тяжёлыми.

Профилактические мероприятия

Профилактические действия, направленные на снижение риска развития сосудистых заболеваний головного мозга, должны быть нацелены на предотвращение любого сосудистого заболевания, которое, прогрессируя, ведёт к нарушению мозгового кровообращения.

Основные меры, которые может предпринять потенциальный больной:

- рациональное чередование работы и отдыха,

- хорошая двигательная активность, соответствующая общему физическому состоянию,

- соблюдение диеты при угрозе развития атеросклероза, диабета и сердечных заболеваний,

- строгий контроль артериального давления,

- регулярные профилактические обследования.

Все рекомендуемые мероприятия очень просты в выполнении, но следует помнить, что серьёзное отношение к ежедневному своему самочувствию – это залог долгой и полноценной жизни.

Очаги сосудистого генеза в головном мозге — причины и симптомы

Сосудистые очаги в головном мозге – это группа заболеваний, причина которых заключается в нарушении кровообращения мозгового вещества. Под этим термином подразумевается всякий патологический процесс или заболевание, связанное с проблемами тока крови в артериальной, венозной и лимфатической сетке головного мозга.

Очаги глиоза сосудистого генеза – это последствия сосудистых заболеваний. Глиоз – ткань, образованная в веществе мозга вследствие нарушения его структуры на фоне нарушенного кровообращения. Глиоз представляет собой совокупность нейроглии – ткани, которая выполняет функцию защиты и дополнительной питательной поддержки нейронов.

Глиоз сосудистого генеза можно сравнить с соединительной тканью на коже. Так, при глубоком порезе кожных покровов место поражения зарастает заместительной тканью – рубцом – толстым и плотным биологическим материалом. Так же происходит в мозговом веществе: погибшие нейроны замещаются нейроглией, а масштабное замещение называется глиозом.

Выделяются такие виды глиоза:

- Волокнистый. Эта разновидность характеризуется разрастанием волокон глиальных тел, чем самих клеток нейроглии.

- Анизоморфный. Волокна глии растут хаотично, беспорядочно. Кроме того, нет правильного соотношения глиальных тел и их волокон.

- Изоморфный. Волокна и тела растут равномерно.

- Диффузный. Характеризуется умеренным распространением нейроглии по всей поверхности головного мозга, включая отдельные участки спинного мозга.

- Периваскулярный. Глиоз распространяется преимущественно вокруг пораженных сосудов.

- Субэпендимальный. Глиальная ткань образуется на стенках желудочков головного мозга и под ними.

Очаговые изменения вещества головного мозга сосудистого генеза по ходу развития замещают специфические и рабочие ткани. Это приводит к психическим и неврологическим заболеваниям. Ухудшаются когнитивные способности головного мозга, формируется специфическая и неспецифическая клиническая картина (зависит от локализации очагов сосудистого генеза).

Причины

Выделяются две группы причин глиоза сосудистого генеза:

Первая группа – прямые непосредственные, влияющие на органическое строение мозгового вещества:

- Ишемический инсульт. Эта патология характеризуется острым нарушением кровообращения вследствие попадания в кровяное русло эмбола или тромба. Последствие ишемического инсульта – инфаркт мозга и размягчение белого и серого вещества. Вследствие поражения активируется защитный механизм, и утраченные нейроны замещаются глиальными клетками.

- Геморрагический инсульт. Состояние характеризуется кровоизлиянием в толщу вещества мозга вследствие нарушения целостности сосуда. Больше страдает не та ткань, в которую произошло кровоизлияние, а участок, который вследствие недостатка крови, страдает от кислородного и питательного голодания.

- Атеросклероз сосудов головного мозга. Патология характеризуется нарушением обмена жиров и как следствие откладыванием жировой ткани на внутренней стенке артерий. Это приводит к нарушению кровотока: мозговое вещество получает меньше кислорода и питательных веществ. Страдают особо нуждающиеся участки, в которых и происходит замещение.

Вторая группа – косвенные причины, посредственно влияющие на ткань мозга:

- Заболевания сердца: сердечная недостаточность, аритмия, ишемическая болезнь сердца. К мозгу поступает недостаточное количество крови.

- Артериальная гипертензия и гипертоническая болезнь. Суживаются сосуды, мозговое вещество получает меньше кислорода.

- Сахарный диабет. Поражаются мелкие кровеносные сосуды, причиняя небольшие очаги глиоза.

- Курение, алкоголь. Токсическое действие ядов «вымывает» питательные вещества из нейронов и убивает их.

- Малоподвижный образ жизни.

- Стрессы, переживания, психоэмоциональна нагрузка, тяжелая физическая работа, интеллектуальное истощение.

Симптомы

Клиническая картина глиозных очагов сосудистого генеза определяется локализацией замещенной ткани. Видоизменная ткань не вызывает грубых нарушений, однако при наличии масштабных очагов глиоз «снижает» общий фон жизни, ухудшая ее качество.

Локализация:

Лобные доли

Приводит к общему снижению когнитивных способностей: замедляется темп мышления, частично утрачивается контроль над своим поведением. Больные с трудом усваивают новую информацию и навыки. Тяжелее устанавливаются причинно-следственные связи. Пациента медленнее думают.

При глубоких поражениях глиозом забываются сложные моторные паттерны: пациенты забывают, как завязывать шнурки, как играть на музыкальном инструменте. Скудным становится словарный запас: предложения однообразны, в речи мало или вовсе нет слов-синонимов.

Расстраивается эмоционально-волевая сфера. Эмоции «тупеют»: все чувства теряют выраженность и краску. Снижается мотивация: утрачивается желание познавать окружающий мир.

Височная, теменная и затылочная область

Расстраивается слух, речь и зрение. Нарушается восприятие сложных композиций. Нарушается чувство ритма. Ухудшается точность зрения. Повышается порог общей чувствительности: чувства тактильных прикосновений теряют остроту. Ухудшается память.

Единичные супратенториальные очаги глиоза сосудистого генеза

Наличие очагов в мозжечковых структурах формируют картину расстройства координации. Нарушается походка. Ее называют «пьяной» походной: нарушается равновесие, пациент широко расставляет ноги, чтобы поддержать баланс и не упасть.

Дрожат конечности. Это происходит в состоянии покоя, и при движении. Дрожат также отдельные пальцы. Нарушается зрение. Появляется нистагм – синхронный поворот глазных яблок в одну сторону с частотой 60 движений в минуту.

Нарушается тонус мышц в сторону ослабления. При этом понижаются сухожильные рефлексы. Мускулы уменьшаются в размере. Нарушается синхронность работы мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. Расстраивается почерк: письма больного трудно читать и разбирать по буквам.

Клиническая картина единичных супратенториальных очагов глиоза сосудистого генеза также затрагивает расстройство речи. Она теряет плавность, становится скандированной. Например, человек говорит медленно и по слогам: «мо-ло-ко». При этом соблюдается речевой ритм.

Диагностика и лечение

Глиоз сосудистого генеза диагностируется консультацией у врача-психиатра, медицинского психолога и с помощью инструментальных методов исследования. При субъективном осмотре изучается внешний вид больного, его речь, движения, словарный запас, скорость реакции. Инструментальные методы выявляют очаги поражения. Это делается с помощью магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Терапия направлена на устранение причины и симптомов. Так, этиотропное лечение заключается в восстановлении мозгового кровообращения.

Назначаются средства, улучшающие мозговой кровоток и восприимчивость тканей мозга к кислороду. Симптоматическая терапия направлена на улучшение когнитивных способностей и устранение эмоциональных нарушений.

Назначаются ноотропные препараты, антидепрессанты, противотревожные и успокаивающие.

Не нашли подходящий ответ?Найдите врача и задайте ему вопрос!

Поражения головного мозга сосудистого генеза. Сосудистый генез головного мозга: что это такое и как его лечить

- Болит голова в затылке

- Болит голова и глаза

- Болит голова и температура

- Болит голова и тошнит

- Болит голова при беременности

- Головная боль в висках

- Головная боль и головокружение

- Головная боль при грудном вскармливании

- Головная боль РАЗНОЕ

- Головные боли при остеохондрозе

- Давление и головные боли

- Из за чего может болеть голова

- Киста мозга

- Кормящей маме при головной боли

- Лечение мозга

- Обезболивающие от головной боли

- Опухоль мозга

- Почему болит голова

- Сильная головная боль

- Таблетки от головной боли

- Температура и головная боль

- У ребенка болит голова

- Частые головные боли

- Что делать если болит голова

- Энцефалопатия

При нарушениях мозгового кровообращения, вызванного разными причинами, врачи ставят диагноз сосудистый генез. Это не конкретное заболевание кровеносной системы, а изменения в строении капилляров, вен и артерий. Они провоцируют тяжелые симптомы и кислородное голодание, стреляющие или ноющие боли, ухудшение внимания и слуха.

В зависимости от причины и характера патологических изменений генез вызывает разные нарушения:

- Органические. Провоцируют приступы тошноты, головокружения, рвотные позывы.

- Отдельные пораженные очаги. Функциональные расстройства зрения, мышления, снижается концентрация памяти.

Для полноценной работы головному мозгу требуется постоянный приток кислорода, полезных веществ и аминокислот. Он омывается целой сетью крупных и мелких сосудов, пронизывающих мозговое вещество.

При различных болезнях часть капилляров или отдельные участки вен отмирают, спадают, нарушая кровоток. Это приводит к появлению тяжелых патологий:

- Транзисторные нарушения, ухудшающие координацию движений и мелкую моторику человека.

- Отмирание целых отделов нейронов, ишемия мозгового вещества.

- Образование аневризмы аорты, питающей мозг.

- Ишемический инсульт.

- Необратимые очаговые изменения.

Последнее нарушение при сосудистом генезе наиболее опасно: во многих случаях оно заканчивается летальным исходом или тяжелой степенью инвалидности больного.

Методы лечения вторичных очагов онкологии в легких

Чем лечить вторичный рак легкого?

В современной медицине для лечения метастазов в легких применяются следующие методы:

- Хирургическое вмешательство – производится удаление пораженного участка. Такой метод лечения эффективен лишь в случае, если имеется одиночное очаговое поражение, поэтому его применяют достаточно редко;

- Химиотерапия – служит дополнением к другим методам лечения. Продолжительность курса химиотерапии зависит от основного метода лечения и самочувствия больного. В медицинской практике химиотерапию применяют совместно с лучевой терапией. Для поднятия уровня лейкоцитов в крови после процедуры назначается дексаметазон;

- Лучевая терапия – позволяет замедлить активный рост раковых клеток и уменьшает боли. Облучение производится в стационарных условиях дистанционным способом;

- Гормональная терапия – применяется при наличии гормоночувствительного первичного очага в предстательной или молочной железах. Служит дополнением к основной терапии;

- Радиохирургия – процедура позволяет посредством кибер-ножа (пучка лучей) удалять труднодоступные опухоли.

Инвалидность при раке легкого оформляется в случае удаления одной доли.

- Хирургическое вмешательство – производится удаление пораженного участка. Такой метод лечения эффективен лишь в случае, если имеется одиночное очаговое поражение, поэтому его применяют достаточно редко;

- Химиотерапия – служит дополнением к другим методам лечения. Продолжительность курса химиотерапии зависит от основного метода лечения и самочувствия больного. В медицинской практике химиотерапию применяют совместно с лучевой терапией. Для поднятия уровня лейкоцитов в крови после процедуры назначается дексаметазон;

- Лучевая терапия – позволяет замедлить активный рост раковых клеток и уменьшает боли. Облучение производится в стационарных условиях дистанционным способом;

- Гормональная терапия – применяется при наличии гормоночувствительного первичного очага в предстательной или молочной железах. Служит дополнением к основной терапии;

- Радиохирургия – процедура позволяет посредством кибер-ножа (пучка лучей) удалять труднодоступные опухоли.

Классификация заболевания

Нарушение мозгового кровообращения бывает нескольких видов:

- Подкорковая атеросклеротическая энцефалопатия, при которой патологические изменения происходят в белом веществе мозга. Основными признаками недуга служат резкие перепады кровяного давления в течение суток, снижение памяти, спутанность сознания, повышенная утомляемость, бессонница.

- Микроинсульт. Питательные вещества не попадают к мозгу в необходимом количестве из-за деформации микрососудов. В результате нервные клетки белого и серого вещества погибают.

- Деформация магистральных артерий. Перегибы, удлинение, извитость мозговых вен часто приводит к нарушению циркуляции крови.

Метастазы в легком можно определить при помощи рентгенографии. Вторичные очаги онкологии на рентгеновских снимках представляются в узловой, смешанной и диффузной форме.

Узловые метастазы проявляются в единичной или множественной форме. Единичные, или солитарные образования, выглядят как округлые узелки, напоминающие первичный очаг онкологии. Чаще всего формируются они в базальной ткани.

Если вторичный генез носит псевдопневманическую форму, то на рентгене он отображается в виде тонких линейных образований.

При метастазировании в плевру на рентгеновских снимках видны крупные бугристые образования, в результате прогрессирования которых ухудшается состояние онкобольного и развивается легочная недостаточность.

При сосудистом генезе головного мозга патологические нарушения структуры сосудов могут приобретать разную форму:

- Аномалии развития магистральных артерий. Существует ряд заболеваний, при которых аорта расслаивается, пережимается опухолью или имеет увеличенную длину, что ухудшает кровоток.

- Разрушение капилляров и вен. При закупорке или расслоении возникает множество мелких очагов. Так развивается микроинсульт с многоочаговым поражением разных отделов головного мозга.

- Энцефалопатия подкоркового слоя. Негативные изменения происходят при закупорке сосудов атеросклеротическими бляшками. Из-за неправильного питания нарушается структура мозгового вещества, происходят сбои в работе некоторых функций. В неврологии проблема носит название «болезнь Бинсвангера» и считается начальной стадией старческой деменции.

Последствия таких нарушений проявляются постепенно в виде болезненных симптомов, проблем с памятью или бессонницы.

В современной медицине принято выделять следующие типы недостаточного снабжения головного мозга кровью:

- Болезнь Бинсвангера. Данный тип нарушений сосудистого кровообращения приводит к недостаточному снабжению кровью белого вещества головного мозга. При этом заболевании происходит разрушение нейронов, которое в скором времени приведёт к старческому слабоумию – деменции. Первым тревожным симптомом являются сильные перепады давления в течение одних суток. Затем начинает сильно ухудшаться память.

- Патологические процессы в магистральных сосудах. К таким нарушениям принято относить сужение просветов, сильные изгибы, тромбозы сосудов, которые приводят к недостатку циркулирующей крови.

- Последствия микроинсультов. При закупорке мелких сосудов происходит явное ухудшение питания серого или белого вещества мозга. Этот процесс не может пройти для человека без последствий. У пациента могут наблюдаться как общие признаки заболевания, так и сбои только в определённых функциях организма.

Формы патологического процесса

В зависимости от повреждений, вызванные нарушениями в работе сосудов и доставке питательных веществ к мозговым тканям, выделяют:

- Дисциркуляторный характер повреждений;

- Очаговые изменения вещества головного мозга дистрофического характера.

К группе риска относятся не только возрастные пациенты. Патологический процесс в мозговых структурах встречается и при сопутствующих заболеваниях не связанных с сосудистой системой:

- Возраст старше 50 лет;

- Нарушение обмена веществ (ожирение);

- Гипертензия;

- Малоподвижный образ жизни (явления застоя в сосудистом русле);

- Злоупотребление алкоголем и табаком;

- Атеросклероз;

- Сахарный диабет;

- Вегетососудистая дистония;

- Остеохондроз;

- Нарушение сердечного ритма (брадикардия, тахикардия);

- Ревматоидный артрит.

Дисциркуляторная форма патологического процесса — медленное развитие поражения сосудистого генеза, имеет хроническое течение. Начальная стадия не приводит к значительным сбоям в нервной системе и ощущается как переутомление или депрессия, диагностировать развивающуюся патологию крайне сложно.

Разрастание вазогенных очагов поражения приводит к отмиранию ткани и выражается неустойчивостью психики и появлению головных болей. Обширный некроз тканей приводит к необратимым изменениям, человек становится недееспособен (нарушена двигательная активность и интеллектуальные способности).

Нехватка клеточного питания приводит к очаговым изменениям головного мозга дистрофического характера, зона повреждения может быть единичной или иметь обширную площадь.

Некротические участки могут быть в виде единичных вкраплений или иметь множественные очаги с мертвой тканью. Патологические изменения имеют генетическую предрасположенность и проявляют себя при наличии неблагоприятных факторов.

Причины:

- Черепно-мозговые травмы;

- Новообразования (опухоли, кисты);

- Последствия дегенеративных изменений (рубцы на мозговой ткани после травмы);

- Остеохондроз шейного отдела;

- Аневризма сосудов.

Проявление симптомов происходит уже при тяжелой форме болезни и обширном очаге некроза. Начальная стадия выражается депрессивным состоянием, которое не купируется антидепрессантами.

Поражение лобной и височной доли мозга выражается в снижении памяти и концентрации внимания. Прогрессирующий процесс приводит к дегенеративным изменениям (не узнает предметы, нарушена речь).

Присоединяются демиелинизирующие нарушения, выражающиеся в нарушении опорно-двигательной системы (шатающаяся походка, нарушение координации). Развитие парезов различной интенсивности (тремор рук, головы, отсутствие мимики на лице), приводят к дисфагии (невозможность приема пища из-за нарушения глотания).

Причины возникновения, симптомы и способы лечения сосудистого генеза головного мозга

Сосудистый генез — это не заболевание, а только указание на природу возникновения болезни. Под ним подразумевается нарушения кровообращения, что очень часто становиться причиной инфарктов, инсультов и других различных заболеваний. Встречается сосудистый генез на сегодняшний день довольно часто.

Что происходит с сосудами?

Наиболее частым повреждениям подвергаются артерии. Изменения возникают внезапно (остро) или формируются долгие годы (хронически). При гистологическом исследовании обнаруживают:

- гиперплазию (разрастание) внутренней оболочки;

- уменьшение эластических свойств за счет потери в структуре стенки соответствующих волокон;

- атеросклеротические бляшки на разной стадии развития;

- внутрисосудистые тромбы и эмболы;

- аневризматические расширения с образованием кист;

- разрыв артерий и вен с образованием гематом;

- воспаление стенок (васкулит).

Изучение процессов аутоаллергии при системных коллагенозах, диатезах выявило изменения мозговой ткани и сосудов аллергического характера, вызванные комплексами антител.

Коронарография с контрастным веществом позволила выявить:

- врожденные или посттравматические изменения в виде гипоплазии (недоразвития);

- атипичное расположение и направление;

- уменьшение диаметра артерий, затрудняющее развитие анастомозов;

- зависимость тока крови от механических препятствий, образованных опухолью, сдавлением.

Вены чаще всего страдают от флебитов и тромбозов. Они являются последствием травм головы. Развиваются при восходящем тромбообразовании или сдавлении яремной и верхней полой вен. Воспалительный процесс часто переходит с околоносовых синусов при гайморите, фронтите, утяжеляя основное заболевание.

Что такое сосудистый генез белого вещества головного мозга: очаги, симптомы и лечение

На сегодняшний день специалистами выявляется большое количество заболеваний, связанных с поражением сосудов головного мозга.

Это довольно серьезные нарушения, которые могут повлечь за собой:

- нарушения психического состояний;

- частичную потерю памяти;

- инсульты или инфаркты.

Именно поэтому пациент должен получить незамедлительное лечение.

Аневризм и васкулит сосудистой сетки гм

Генерализованные сосудистые поражения являются основой патологии при аневризме и системных васкулитах.При этом иммунные воспалительные процессы охватывают все крупные и мелкие артерии или вены, а также звенья капиллярной сетки.Системные васкулиты (СВ) – это гетерогенная группа заболеваний, главным мр-признаком которых является воспаление сосудистой стенки.

Клинические симптомы напрямую связаны с видом, масштабом и расположением пораженных сосудов, а также степени тяжести сопутствующих воспалительных процессов.

Вегето-сосудистая дистония

ВСД — это масштабные нарушения функций вегетативной центральной нервной системы, отвечающей за адаптацию внутренних органов к внешним воздействиям.

Встречается ярко-выраженная сосудистая дисфункция сосудов, оказывающая крайне разрушительное воздействие на состояние головного мозга.

Диагноз обычно ставят в пубертатном периоде подросткового возраста. Иногда диагностируется у взрослых людей вследствие стрессов, перенагрузок, наличия вредных привычек и прочего.

Диагностика

Исследование в формате КТ и МРТ позволяет получить представление о расположении в головном мозге очагов глиоза сосудистого или другого генеза. По результатам нейровизуализации судят о масштабе и характере процесса замещения нейронов. Исследование помогает установить первичное заболевание, которое спровоцировало изменение в структуре ткани.

Клиническая картина, представленная томограммой после исследования в формате МР и отражающая наличие единичных супратенториальных очагов глиоза, часто ассоциируется с диагнозом рассеянный склероз или опухоль мозга.

Нейровизуализация в большинстве случаев позволяет определить характер глиозных изменений – посттравматический, сосудистый, послеоперационный, воспалительный, связанный с демиелинизирующими процессами в мозговой ткани.

В ходе исследования МРТ головного мозга, очаги глиоза выявляются как участки с гиперинтенсивным сигналом в режиме Т2 и Flair, на томограмме они ярко подсвечены.

Нередко выявленные участки не соответствуют морфологическому строению глиальной ткани, что указывает на необходимость дополнительных диагностических исследований.

Показана консультация терапевта, невролога, офтальмолога, нейрохирурга.

Диагностика

Очаговые поражения головного мозга зачастую протекают бессимптомно. Даже если есть незначительная симптоматика, пациенты редко обращаются к врачам. Выявить патологию трудно. Сделать это можно, пройдя МРТ — исследование. Оно позволяет рассмотреть даже маленькие дегенеративные очаги, способные привести к инсульту или к онкологии.

МРТ может указывать на такие расстройства:

- При изменениях в полушариях возможно закупоривание артерий из-за грыжи позвоночного столба, аномального внутриутробного развития, атеросклеротических бляшек.

- Нарушения в белом веществе лобного отдела характерны для гипертонической болезни (особенно после обострения), врожденных аномалиях развития, по мере прогресса угрожающих жизни.

- Множественные очаги влекут за собой предынсультное состояние, старческое слабоумие, эписиндром.

Многочисленные мелкие очаги угрожают жизни, становятся причиной многих серьезных заболеваний. В основном их обнаруживают у людей преклонного возраста.

Диагностика сосудистого генеза

https://www.youtube.com/watch?v=uGV-JrKF-aU

Магнитная резонансная томография является одним из самых используемых методов в выявлении нарушений циркуляции крови головного мозга. Благодаря трехмерному изображению специалист может проанализировать все протекающие процессы и увидеть нарушения или новообразования.

Метод МРТ используется в первую очередь для диагностики. Применяются так же неврологические исследования и УЗИ тканей мозга.

- Сложность диагностики сосудистого генеза состоит в том, что данные заболевания не имеют острого протекания и сопровождаются размытыми симптомами.

- Для того, чтобы выяснить точный диагноз врач должен как можно тщательнее собрать анализы, а также требуется продолжительное наблюдение.

- Дополнительными способами исследования заболеваний сосудистого генеза являются:

- спектроскопия;

- диагностика электрической активности клеток мозга;

- дуплексный скан;

- позитронная томография;

- томография с использованием радионуклидов.

Дистрофические изменения

Нехватка клеточного питания приводит к очаговым изменениям головного мозга дистрофического характера, зона повреждения может быть единичной или иметь обширную площадь.

Некротические участки могут быть в виде единичных вкраплений или иметь множественные очаги с мертвой тканью. Патологические изменения имеют генетическую предрасположенность и проявляют себя при наличии неблагоприятных факторов.

Причины:

- Черепно-мозговые травмы;

- Новообразования (опухоли, кисты);

- Последствия дегенеративных изменений (рубцы на мозговой ткани после травмы);

- Остеохондроз шейного отдела;

- Аневризма сосудов.

Проявление симптомов происходит уже при тяжелой форме болезни и обширном очаге некроза. Начальная стадия выражается депрессивным состоянием, которое не купируется антидепрессантами.

Поражение лобной и височной доли мозга выражается в снижении памяти и концентрации внимания. Прогрессирующий процесс приводит к дегенеративным изменениям (не узнает предметы, нарушена речь).

Присоединяются демиелинизирующие нарушения, выражающиеся в нарушении опорно-двигательной системы (шатающаяся походка, нарушение координации). Развитие парезов различной интенсивности (тремор рук, головы, отсутствие мимики на лице), приводят к дисфагии (невозможность приема пища из-за нарушения глотания).

Сосудистый генез: причины изменений кровоснабжения головного мозга, клиническая картина, диагностика и лечение

Сосудистый генез не является самостоятельной болезнью. Патологические процессы возникают при нарушенном кровообращении в области головного мозга. Заболевание развивается на фоне проблем, связанных с сосудами. У пациентов появляются характерные признаки, указывающие на присутствие серьезных патологических процессов. Необходимо обратиться к доктору и пройти соответствующее лечение.

Особенности состояния

Установить точный диагноз может квалифицированный врач, учитывая жалобы и состояние пациента. Очаговые изменения головного мозга сосудистого генеза происходят в следующих ситуациях:

- При транзиторном нарушении кровообращения. У больных появляются характерные признаки заболевания. При поражении всего мозга у пациентов отмечается тошнота, рвота, головные боли. Очаговые изменения вызывают проблемы с двигательными функциями, уменьшается чувствительность на определенных участках тела. Своевременное лечение поможет обратить патологические процессы.

- При церебральном атеросклерозе, когда закупориваются артерии, происходит ухудшение питания мозга. Общее самочувствие пациента осложняется. Повышается риск возникновения ишемического инсульта. В некоторых случаях пациентам требуется оперативное вмешательство.

- При аневризме мозга развивается геморрагическая форма генеза. На фоне повреждения целостности сосуда появляется кровоизлияние.

Во время поражения клеток мозга патологическими процессами происходит отмирание нейронов. В области нарушения образуются очаги глиоза сосудистого генеза. Единичные формирования не опасны для жизни человека. Негативное влияние на работу мозга происходит при условии образования множественных очагов.

Появляются характерные симптомы, сопровождающие развитие патологических процессов. Единичные супратенториальные очаги глиоза сосудистого генеза чаще образуются в верхней части головного мозга.

Причины нарушений кровоснабжения мозга

Развитие патологических изменений провоцируют многочисленные факторы. Чтобы назначить лечение, врачу необходимо установить точный диагноз и определить очаг заболевания.

Провоцирующие причины:

- гипертония;

- стрессы, переутомление, повышенные физические нагрузки;

- лишний вес;

- вредные привычки;

- метеозависимость;

- злоупотребление наркотиками и сильнодействующими фармакологическими препаратами;

- малоподвижный образ жизни;

- травмы головы;

- нарушенный жировой обмен.

Также сосудистые очаги в головном мозге развиваются по причине васкулита, аневризмы, на фоне аритмии и различных заболеваний крови. То же самое касается сахарного диабета, вегетососудистой дистонии, остеохондроза, порока сердца и нарушений ритма.

Под воздействием перечисленных факторов появляются очаги сосудистого генеза в головном мозге, воспаление и нарушение кровообращения. Важно своевременно обратиться к доктору, провести диагностику и установить точный диагноз.

Клиническая картина

К общим признакам нарушения кровоснабжения мозга относятся следующие проявления:

- Аритмия. Сердцебиение у больного учащается даже при полном покое.

- Регулярно и без явной причины поднимается артериальное давление.

- Чувствуется общая слабость в теле.

- Появляются головные боли.

- Нарушается внимание. Пациентам сложно сосредоточиться на проблеме, выделить наиболее главные аспекты из всего объема информации.

- Частое головокружение.

- Больные быстро устают.

Симптомы сосудистого генеза зависят от характера нарушений кровообращения в области головного мозга. Установить точный диагноз врач может по болевому синдрому.

Первые признаки патологии у пациентов появляются вместе с высоким давлением. Звон в голове и пульсирующая боль указывают на нарушения в области краниоцеребральной артерии.

На поздних стадиях развития болезни появляются также характерные симптомы. Люди жалуются на тупую боль, которая сопровождается тошнотой.

При нарушениях в затылочной части головы наполняются вены мозга и пациент чувствует сильную тяжесть в указанной области. Сосудистый генез характеризуется расстройством психики, сон становится поверхностным и кратковременным. После ночного отдыха остается ощущение усталости и слабости в теле.

При образовании супратенториальных очагов глиоза сосудистого генеза у пациента появляются сильные головные боли, со временем усиливающиеся. Постепенно нарушается работа не только человеческого мозга, но и других внутренних органов. Травмы и отсутствие адекватного лечения приводит к образованию опухоли.

Индивидуальные проявления:

- повышенная чувствительность на свет и звук;

- постоянная раздражительность;

- нарушается внимание;

- появляются проблемы с памятью;

- слезливость.

На фоне прогрессирования патологических изменений симптомы усиливаются. Необходимы помощь врача и лечение.

Методы диагностики

Определить точный диагноз доктору помогают дополнительные тесты и обследование пациента.

Диагностические методы:

- МРТ.

- Неврологические исследования.

- УЗИ мозговых артерий.

- Дуплексное сканирование.

- Томография с использованием радионуклидов.

- Спектроскопия.

- Позитронная томография.

- Магнитно-резонансная ангиография.

Не всегда врачу удается определить заболевание. Многие признаки патологических процессов отсутствуют или слабо протекают. Специалисты наблюдают за состоянием больного, контролируют его поведение и самочувствие.

Наиболее точным и информативным способом является магнитно-резонансная томография, метод диагностики, позволяющий улавливать эхо-сигналы, отображающиеся от внутренних органов человека.

Магнитно-резонансная ангиография позволяет получить точные данные о развитии нарушений. Речь идет о структурных изменениях, патологических образованиях в головном мозге. Процедура дает возможность врачам провести анализ физико-химических процессов в пораженной области.

При сосудистом генезисе доктора используют электроэнцефалографию как метод диагностики патологических процессов. Процедура позволяет фиксировать колебания электрических потенциалов, что происходят в области мозга. Энцефалографию назначают больным с эпилепсией, нарушениями речи или при травматических повреждениях головы.

Компьютерная томография позволяет сканировать мозг при помощи рентгеновских лучей. Врачи получают информацию о приобретенных или врожденных патологиях.

Терапия и реабилитация

Медикаментозное лечение специалист назначает пациентам после полного обследования, на основании установленного диагноза. Во время приема медицинских препаратов больным рекомендуется получать рациональное питание.

Общая схема лечения:

- Соблюдение установленного режима дня. Пациента следует оградить от стрессов, чрезмерных физических нагрузок. При транзиторной ишемической атаке больному рекомендуется соблюдать постельный режим до полного исчезновения признаков заболевания.

- Диетическое питание. Из рациона следует исключить жареные и жирные блюда, которые провоцируют различные проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы. Всем пациентам во время лечения генеза назначается строгая диета.

- Медикаментозная терапия. Каждому больному подбираются препараты, учитывая развитие патологических процессов, повреждение сосудов и очаги поражения. Лекарства восстанавливают сердечную функцию и работу мозга.

- Хирургическое вмешательство. Операция проводится, если медикаментозная терапия не дала положительного результата. Специалисты удаляют атеросклеротические бляшки или пораженные области сосудов.

После лечения или оперативного вмешательства пациенту понадобится время на восстановление и реабилитацию. Дополнительно специалисты рекомендуют посещение физиотерапевтических процедур, выполнение лечебной гимнастики. В период реабилитации больные находятся под постоянным наблюдением доктора.