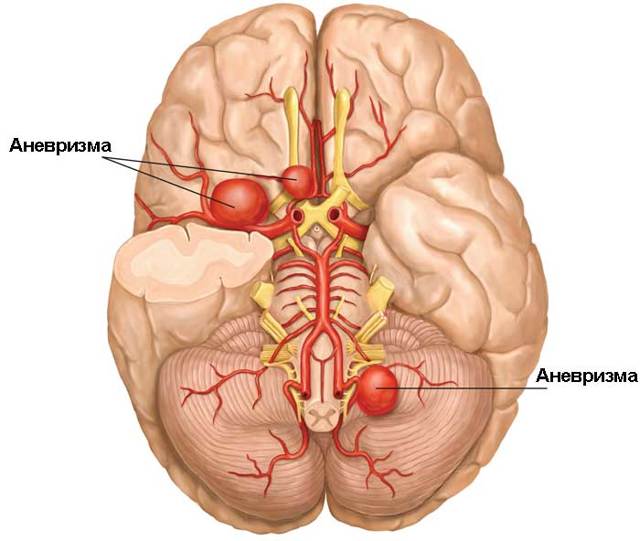

Аневризма сосудов головного мозга — неврологическое заболевание, характеризующееся патологическим расширением одного или нескольких сосудов. В основе лежит выпячивание стенок артерий.

Распространенность данной патологии составляет около 5%, но у большинства больных симптомы отсутствуют.

Несвоевременное лечение аневризмы сосудов приводит к грозным осложнениям в виде кровоизлияния, слепоты и даже летального исхода.

Типы аневризмы сосудов

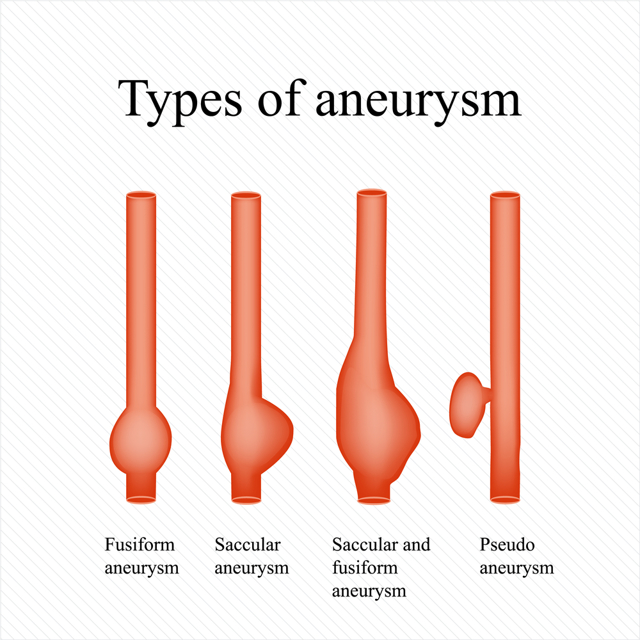

В зависимости от причины возникновения различают приобретенные и врожденные аневризмы. В последнем случае они формируются еще во время внутриутробного развития малыша. В зависимости от формы данного выпячивания различают мешотчатые и веретенообразные расширения сосудов. Они состоят из 1 или 2 камер.

Поражаться могут следующие артерии:

- передняя мозговая;

- средняя мозговая;

- внутренняя сонная;

- спинномозговые (СМА).

Различают микроаневризмы, при которых расширяются мелкие сосуды, и крупные аневризмы. Последние представляют большую опасность. Поражение бывает единичным или множественным. В зависимости от величины дефекта выделяют милиарные аневризмы (размером не более 3 мм), малые (менее 10 мм), средние (до 15 мм), крупные (до 25 мм) и гигантские.

Артериальная аневризма

Наибольшую опасность представляет выпячивание крупных артерий, так как они питают ткани мозга. В большинстве случаев выпуклость образуется в результате дефекта внутренней и наружной оболочек сосуда. Чаще всего поражаются непарная базилярная и внутренняя сонная артерии, а также их ветви.

Артериовенозная аневризма

Представляет собой патологию, формирующуюся на фоне врожденного порока развития сосудов — мальформации. Происходит это в участках, где артерии сразу переходят в венозную сеть, минуя капилляры. Аневризма формируется вследствие истончения стенки сосуда. Заболевание дебютирует в молодом возрасте и часто осложняется разрывом.

Аневризма вены галена

Это аномалия развития большой вены мозга, возникающая в эмбриональном периоде. Чаще всего это происходит в 1 триместре беременности. Данная патология диагностируется крайне редко. Мальчики болеют чаще девочек.

Летальность при этом виде аневризмы достигает 50%. При данной патологии могут формироваться множественные шунты (обходные пути), что становится причиной сброса артериальной крови и кислородной недостаточности мозга.

Переполненность вен нередко приводит к гидроцефалии.

Мешотчатая аневризма

Эта форма заболевания отличается тем, что на протяжении сосуда образуется выпячивание, напоминающее по форме мешок. Оно может сдавливать окружающие ткани.

Симптомы заболевания

Клиническая картина определяется характером течения заболевания и локализацией патологического процесса.

При опухолевидном течении симптоматика включает в себя головную боль, транзиторные ишемические атаки, головокружение, судороги и неприятные ощущения в области лица.

Судорожный синдром развивается вследствие сдавливания крупной аневризмой моторных зон коры больших полушарий. У больных наблюдаются неконтролируемые мышечные сокращения, которые напоминают приступ эпилепсии.

При транзиторных ишемических атаках возникают приступы острой кислородной недостаточности, которые длятся меньше суток. Возможны амнезия, рвота, тошнота, помрачение сознания, нарушение ориентации, речевые и двигательные расстройства. Иногда аневризмы, локализующиеся в сонной артерии, сдавливают лицевой нерв, что проявляется болью.

Расширение сосудов головного мозга может протекать в апоплексической форме. В этом случае заболевание напоминает церебральную (внутричерепную, внутримозговую) опухоль. Наиболее часто поражается участок в области зрительного перекреста (хиазмы).

У больных наблюдаются следующие симптомы:

- Зрительные расстройства в виде снижения зрения, косоглазия, уменьшения полей зрения и помутнения. В тяжелых случаях возможна слепота. Причиной является сдавливание черепных нервов, контролирующих работу глазных яблок. Предотвращение этих симптомов возможно путем операции.

- Шум в ушах.

- Галлюцинации.

- Нарушение вкуса.

- Изменение мимики.

Если не предотвратить прогрессирование заболевания, то возможно развитие невралгии тройничного нерва. Она проявляется стреляющей болью в области лица, подергиванием мышц и затруднением жевания.

Приступообразная головная боль

Головная боль — наиболее частый клинический признак заболевания. При отсутствии осложнений (разрыва) она локальная, ощущается в одной области, чаще всего односторонняя и пульсирующая.

В большинстве случаев она ощущается спереди в области глаз. При глубоком расположении аневризмы головная боль может отсутствовать.

В случае разрыва сосуда она становится разлитой, сопровождается тошнотой, рвотой и неврологическими симптомами.

Осложнения после разрыва аневризмы

При разрыве основной артерии головного мозга возможны следующие последствия:

- Кровоизлияние под паутинную оболочку, в желудочки или вещество мозга;

- Ишемический инсульт. Возникает вследствие резкого спазма рядом расположенных сосудов;

- Летальный исход;

- Психические нарушения;

- Кома;

- Дизартрия (нарушение произношения слов и фраз);

- Парезы и параличи конечностей;

- Нистагм (хаотичные движения глазных яблок);

- Атаксия (нарушение походки и координации движений);

- Нарушение чувствительности;

- Потеря сознания;

- Альтернирующие синдромы. Они характеризуются односторонним поражением черепных нервов, двигательными и сенсорными расстройствами на противоположной стороне.

Другие признаки аневризмы

Дополнительными признаками аневризмы сосудов являются:

- Опущение верхнего века (птоз);

- Ухудшение памяти и внимания;

- Нарушение сна;

- Ригидность мышц шеи;

- Симптомы Кернига и Брудзинского.

При разрыве аневризмы клиническая картина гораздо ярче. Симптомы возникают быстро. После хирургического удаления аневризмы состояние больных улучшается. Иногда наблюдаются остаточные неврологические явления.

Оперативное вмешательство

Непосредственно перед лечением требуется обратиться к неврологу и обследоваться. Для постановки диагноза потребуются:

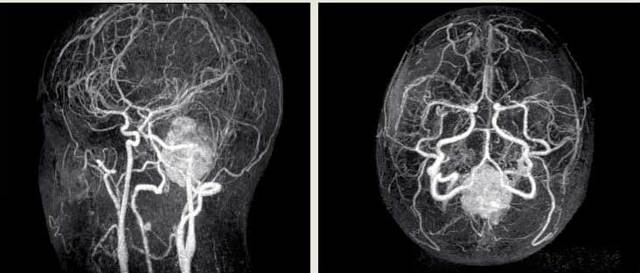

- МРТ или КТ;

- Ультразвуковая допплерография сосудов;

- Электрокардиография;

- Общие клинические анализы;

- Общий неврологический осмотр;

- Физикальное исследование;

- Ангиография;

- ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография);

- Рентгенография шейного отдела позвоночника;

- Электроэнцефалография.

При повреждении сосудов требуется хирургическое лечение. Прием лекарств неэффективен. Задачами операции являются:

- Предупреждение осложнений;

- Устранение клинических проявлений болезни;

- Устранение дефекта посредством изоляции пораженного участка из кровотока.

При наличии патологического сосудистого образования в тканях мозга возможны следующие виды операций:

- Клипирование;

- Эндоваскулярные (внутрисосудистые) вмешательства;

- Удаление гематомы (в случае разрыва сосуда и формирования полости с кровью);

- Стереотаксическая аспирация (отсасывание крови);

- Эндоскопическая эвакуация (удаление крови при помощи эндоскопа);

- Краниотомия (вскрытие черепа);

- Дренирование желудочков;

- Транскраниальное удаление;

- Эндоваскулярная окклюзия.

Иногда проводятся электрокоагуляция и радиохирургическое лечение. Последнее эффективно при сосудистых мальформациях. При разрыве операция выполняется в экстренном порядке, а при отсутствии осложнений — в плановом.

Клипирование

Это разновидность микрохирургической операции, в процессе которой после вскрытия черепной коробки и выделения шейки аневризмы устанавливается специальная клипса из металла. При этом сам сосуд не затрагивается.

При проведении клипирования обязательно требуется допплерография. Со временем патологическая полость зарастает соединительной тканью и выключается из кровотока.

Клипирование возможно только в случае поверхностного расположения сосуда.

Укрепление стенок сосуда

Укрепление сосудов проводится с целью снижения риска разрыва.

Эндоваскулярные операции

К ним относится окклюзия (введение специального баллона-катетера через бедренную артерию с целью закрытия просвета сосуда). Данная процедура менее травматична, проводится при лечении пожилых людей. Она показана и в случае тяжелой сопутствующей патологии.

Послеоперационные осложнения

Выживаемость после операции гораздо выше, нежели при ее отсутствии. Но само хирургическое вмешательство может приводить к осложнениям.

Наиболее часто они возникают после трепанации черепа. Возможны раздражение оболочек мозга, нарушение циркуляции спинномозговой жидкости и отек тканей. Иногда после операции возникают слуховые и зрительные расстройства, которых ранее не было. В случае несоблюдения правил асептики и антисептики возможно инфицирование тканей. При эндоваскулярных вмешательствах осложнения развиваются реже.

Безоперационные методы лечения

Консервативная терапия при этой патологии неэффективна. По показаниям могут назначаться следующие лекарства:

- Противосудорожные (Дифенин);

- Наркотические и ненаркотические анальгетики;

- Ингибиторы АПФ (Каптоприл-Акос);

- Противорвотные;

- Блокаторы кальциевых каналов (Нимодипин-Натив);

- Коагулянты (применяются в процессе тромбирования сосуда).

Для нормализации работы мозга (особенно после перенесенных инсультов) на фоне аневризмы могут назначаться нейропротекторы.

Больным нужно отказаться от курения и ограничить физическую нагрузку. Любое перенапряжение может привести к разрыву сосуда. Первая помощь в случае кровоизлияния предполагает вызов скорой помощи, придание человеку горизонтального положения тела, обеспечение притока чистого воздуха, приподнимание головы и прикладывание холода.

Причины аневризмы сосудов головного мозга

Патологическому расширению сосудов головного сплетения способствуют:

- Занесение инфекции в пораженный сосуд;

- Высокое артериальное давление (возможно на фоне атеросклероза, ожирения, нерационального питания, сахарного диабета, патологии почек, опухолей надпочечников);

- Гиалиноз сосудов;

- Черепно-мозговые травы в результате падений или ушибов;

- Патология соединительной ткани;

- Отягощенная наследственность;

- Патология беременности.

Генетические аномалии

Врожденная форма заболевания часто связана с нарушением внутриутробного развития тканей. У детей эта патология нередко сочетается с коарктацией (сужением аорты), поликистозом почек, дисплазией и артериовенозной мальформацией. Это может быт обусловлено воздействием на плод токсических веществ и инфекционных агентов.

Артериальная гипертензия

Наиболее часто аневризмы диагностируются у людей с высоким давлением. Данное состояние обусловлено неправильным образом жизни (гиподинамией, курением, алкоголизмом, избытком в меню животных жиров).

Инфекции

Риск развития аневризмы повышается при наличии у человека вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний. Причиной могут стать эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца), микозы (грибковые инфекции) и менингит (воспаление мозговых оболочек).

Закрытые черепно-мозговые травмы

На фоне травм головы часто образуются расслаивающие аневризмы. Поражаются преимущественно периферические ветви крупных артерий. Спровоцировать заболевание могут удары по голове тупым предметом без повреждения костей черепа, падения с высоты и дорожно-транспортные происшествия.

Профилактика аневризмы сосудов головного мозга

Специфическая профилактика заболевания отсутствует. Чтобы снизить риск развития этой сосудистой патологии, необходимо:

- Поддерживать на оптимальном уровне артериальное давление;

- Отказаться от курения и алкогольных напитков;

- Следить за гормональным фоном;

- Отказаться от травмоопасных видов деятельности;

- Предупреждать травмы головы;

- Вести активный образ жизни;

- Не перенапрягаться;

- Правильно питаться;

- Своевременно лечить атеросклероз;

- Устранять очаги инфекции;

- Не переутомляться;

- Не находиться в стрессовых ситуациях.

Для профилактики послеоперационных осложнений рекомендуется соблюдать правила септики и антисептики, строго придерживаться техники операции, отказаться от мытья головы после трепанации, несколько месяцев не посещать баню и сауну.

Аневризма сосудов головного мозга: симптомы и методы лечения

Такое образование имеется у 5% людей, но в подавляющем большинстве случаев не обнаруживается, то есть протекает бессимптомно. Когда аневризма проявляет себя, возникают неврологические расстройства по типу опухолеподобных или похожие на инсульт (при разрыве). Обнаруживается патология в ходе специализированного инструментального исследования. Лечится исключительно хирургически.

Что такое аневризма

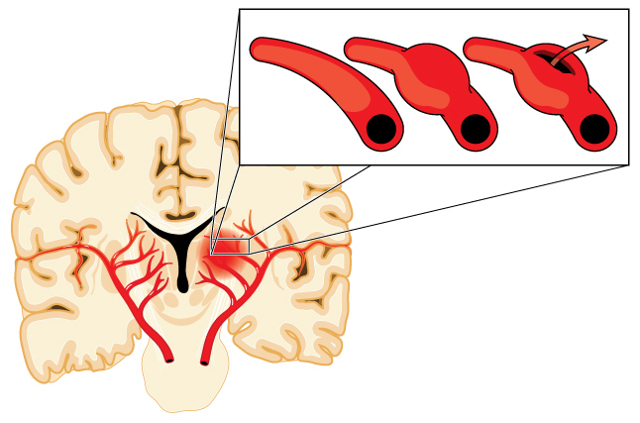

Любая артерия, от аорты до самых мелких, представляет собой трехслойную трубку. Внутренний слой, или интима – это эндотелий (клетки эпителия), средний состоит из эластических и мышечных волокон.

Наружный является смесью коллагеновых и соединительных волокон. Если один из них истончается или повреждается, под давлением крови сосудистая стенка выпячивается наружу.

Образуется пузырь – аневризма – который представляет серьезную угрозу для здоровья.

Чаще всего дефекты стенки артерий проявляются в месте их ответвлений, где давление крови выше всего. Аневризма головного мозга состоит из трех структурных элементов: шейки, тела, купола.

В области шейки выпячивание имеет трехслойное строение, а его купол состоит только из интимы. Именно в этом месте наиболее вероятен разрыв.

По статистике он случается преимущественно у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, составляя более 80% от всех случаев кровоизлияний в мозг.

Классификация

Аневризмы подразделяются по строению на две группы. Они могут быть веретенообразными либо мешотчатыми. В первом случае имеют вид равномерного расширения участка сосуда. Во втором – выпячиваются с одной стороны, образуя своеобразный пузырь. Мешотчатые могут состоять из одной или нескольких камер и встречаются гораздо чаще, чем веретенообразные.

Существует еще одна классификация — по месту нахождения аневризмы сосудов головного мозга. Она может локализоваться в вертебро-базилярной системе либо на следующих артериях: передней или средней мозговой, а также на внутренней сонной.

Более чем в десятой части случаев диагностируются множественные выпячивания, на нескольких сосудах одновременно. По размеру различают образования милиарные, диаметр которых не превышает 3 мм, малые – не более 1 см, средние – от 1 до 1,5 см, большие – до 2,5 см.

Если размер превышает 25 мм, речь идет о так называемой гигантской аневризме.

Причины

Патология может иметь врожденный либо приобретенный характер. Дефекты сосудистой стенки вследствие аномалий внутриутробного развития часто сопровождаются другими заболеваниями. К ним относятся врожденная коарктация аорты, множественные кисты почек, артериовенозные мальформации, недоразвитость соединительной ткани.

Приобретенные изменения – результат различных черепно-мозговых травм или перенесенных заболеваний. Аневризма сосудов головного мозга часто развивается на фоне гипертонии, атеросклероза, гиалиноза.

Если выпячивание образовалось после занесения в артерию инфекционного эмбола, оно называется микотическим. Кроме того, аневризмы формируются из-за неравномерности кровотока или артериальной гипертензии.

Симптомы

В большинстве случаев небольшое расширение участка артерии себя никак не проявляет. Такую аневризму чаще всего обнаруживают случайно или в ходе планового обследования.

Когда клинические признаки появляются, они по течению подразделяются на опухолеподобные либо апоплексические.

В первом случае образование быстро увеличивается в размерах, по мере роста сдавливая расположенные поблизости структуры мозга.

Все симптомы складываются в стандартную клиническую картину опухоли и напрямую зависят от местоположения выпячивания. Обычно аневризма опухолеподобного типа локализуется в кавернозном синусе или в районе хиазма – перекрестка зрительных нервов.

Расположенный в хиазмальной области дефект стенки артерии негативно влияет на зрительную функцию: снижается острота зрения, нарушаются его поля. Длительно существующая и достаточно крупная аневризма головного мозга нередко приводит к атрофии нерва с последующей полной слепотой.

Если она дислоцируется в кавернозном синусе, который расположен в основании черепа и регулирует венозный отток от глазниц и мозга, появляется парез черепно-мозговых нервов.

Когда затронуты 3-я, 4-я и 6-я пара, возникают глазодвигательные нарушения типа косоглазия, невозможности сфокусировать взгляд на предмете.

Поражение ветвей тройничного нерва проявляется характерной симптоматикой его невралгии. В запущенных случаях деформируются даже костная ткань черепа, что выявляется в ходе рентгенографического исследования.

Когда заболевание протекает по апоплексическому типу, какие-либо клинические признаки чаще всего отсутствуют. Апоплексическая аневризма обнаруживается только после ее разрыва и кровоизлияния в мозг. Из симптомов, которые могут предшествовать этому, изредка упоминаются болезненные ощущения в области глазниц и лба.

Разрыв аневризмы

Когда выпячивание разрывается, прежде всего появляется очень выраженная головная боль. В первое время она может ощущаться локально, там, где находится повреждение. Затем постепенно болезненные ощущения становятся диффузными, охватывая голову целиком. К ним присоединяются следующие признаки кровоизлияния:

- Тошнота с многократно повторяющейся рвотой.

- Повышение чувствительности и тонуса затылочных мышц.

- Симптом Кернига – невозможность разогнуть приподнятую, согнутую в колене ногу (в положении лежа).

- Симптомокомплекс Брудзинского, когда при надавливании на разные точки тела непроизвольно двигаются конечности.

- Потеря сознания на различные по продолжительности периоды времени.

- Расстройства психики (от незначительных до выраженных), приступы по типу эпилептических.

Кровоизлияние между мозговыми оболочками – субарахноидальное – вызывает продолжительный спазм расположенных поблизости артерий. В большинстве случаев он приводит к поражению мозгового вещества, как при ишемическом инсульте.

Если при разрыве аневризмы сосудов головного мозга кровь попадает в его желудочки или вещество, к общей симптоматике присоединяется очаговая. Конкретные признаки зависят напрямую от локализации повреждения. Когда оно располагается в районе бифуркации сонной артерии, страдает зрительная функция.

Поражение передней мозговой артерии приводит к психическим расстройствам с одновременными парезами ног, а средней – к нарушениям речи и параличу противоположной стороны туловища.

Аневризма, находящаяся в вертебро-базилярной системе, в результате разрыва дает нарушение координации, дисфагию, частые колебания глаз, парез тройничного и лицевого нервов.

Частота субарахноидальных кровоизлияний составляет около 80% от общего количества. Внутримозговые гематомы встречаются реже, однако имеют более выраженные негативные последствия.

Наиболее опасно излитие крови в желудочки, поскольку следствием чаще всего становится летальный исход.

При кровоизлиянии в кавернозный синус, находящийся за пределами твердых оболочек, мозговое вещество не повреждается.

Диагностика

Обнаружить аневризму сосудов головного мозга, если она небольшого размера и не проявляется клинически, можно только случайным образом. Бессимптомное заболевание в большинстве случаев выявляется на специальных обследованиях, которые проводятся по другому поводу. Если появляются патологические симптомы, обращаться нужно к неврологу.

Диагностика начинается со сбора анамнеза на основании жалоб пациента. Затем делается неврологический осмотр, в ходе которого на основании специфических тестов определяется локализация аневризмы.

Следующий диагностический этап – это инструментальное обследование. Оно включает следующие манипуляции:

- Рентгенография, с помощью которой удается обнаружить характерные деформации костей черепа в его основании. Петрифицированные выпячивания, в которых откладываются соли кальция, тоже видны на рентгене.

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография – более информативные методы обследования мозга, однако для подтверждения диагноза их может оказаться недостаточно.

- Ангиография дает наиболее полную картину состояния сосудов без введения в них контрастных веществ. С ее помощью получают объемное изображение поврежденной артерии, что позволяет судить о разновидности, размерах и форме выпячивания.

Если нет возможности воспользоваться высокоточным оборудованием, выполняется люмбальная пункция (забор ликвора). По наличию в спинномозговой жидкости крови делается заключение о внутримозговом либо субарахноидальном кровоизлиянии.

Особое внимание уделяется дифференциальной диагностике, поскольку при аневризме головного мозга симптомы могут быть схожи с другими заболеваниями.

В их число входят опухоли, абсцессы или кисты, если патология протекает по опухолеподобному типу.

В случае апоплексических признаков проводится дифференциация от ишемического инсульта, приступа эпилепсии, менингита, транзиторных ишемических атак (спазма).

Лечение

Лечится аневризма преимущественно хирургически, поскольку такое образование требует удаления. Однако если выпячивание небольших размеров, не проявляется клинически, то невролог ограничивается систематическим наблюдением.

Пациент с таким диагнозом ставится на учет, регулярно обследуется. Дополнительно предпринимаются меры по устранению причин, спровоцировавших патологию.

Если наблюдается увеличение аневризмы головного мозга с возрастающим одновременно риском ее разрыва, делается операция по одной из современных методик.

Общие рекомендации

Ведущие причины возникновения данного заболевания – атеросклероз, гипертония, сахарный диабет. Если имеются хронические патологии, необходимо лечить их, а также скорректировать образ жизни. Прежде всего, следует отказаться от курения и сократить потребление алкоголя. Эти вредные привычки крайне негативно сказываются на состоянии сосудов при всех перечисленных диагнозах.

Переход на здоровое питание – одно из важнейших условий стабилизации состояния и эффективности медикаментозной терапии основных заболеваний.

Из рациона необходимо исключить вредные жирные продукты, минимизировать потребление сахара, есть больше свежих овощей с фруктами, нежирного мяса, молочных продуктов.

Термическая обработка тоже имеет значение: желательно варить, тушить или запекать блюда, а от жареного отказаться.

Обязательны умеренные физические нагрузки. Если спорт противопоказан, нужно больше двигаться, гулять по улице, подниматься по лестнице без лифта. Эффективна специальная гимнастика, нормализующая кровообращение, восстанавливающая мышечный и сосудистый тонус. Кроме того, при аневризме головного мозга очень важно сохранять стабильный эмоциональный фон, меньше нервничать, избегать стрессов.

Медикаменты

Вылечить саму патологию таблетками или инъекциями невозможно, однако в большинстве случаев медикаментозная терапия необходима. Лекарства назначаются в соответствии с установленной причиной аневризмы:

- Если сосудистая стенка истончается из-за атеросклероза, применяются специальные препараты для понижения уровня холестерина. В их число входят никотиновая кислота, статины, секвестранты желчных кислот. За счет нормализации липидного обмена замедляется процесс отложения холестериновых бляшек и деформации артерий.

- При наличии гипертонии обязателен прием лекарств, понижающих артериальное давление. Они уменьшают риск разрыва имеющейся аневризмы головного мозга и формирования новых.

- Антибиотики используются, если причиной патологии становится инфекционный эмбол. Антибиотикотерапия предназначена для лечения инфекционно-воспалительного процесса, вызвавшего патологические изменения сосудов.

В случае разрыва с кровоизлиянием проводится медикаментозная терапия как при геморрагическом инсульте.

Внутривенно применяются препараты для стабилизации внутричерепного давления, артериального, снижения проницаемости сосудов, а также гемостатики, барбитураты. Параллельно ставится вопрос о целесообразности хирургического лечения.

Врачи на основании информации о местоположении, объеме кровоизлияния назначают операцию либо продолжают лечить медикаментами.

Хирургическое вмешательство

Самая эффективная методика лечения аневризмы головного мозга – микрохирургическая операция по ее удалению. Применяются следующие способы разной степени инвазивности.

Клипирование шейки выполняется микрохирургическим методом после трепанации черепа. Через отверстие диаметром не более 4 см вскрываются мозговые оболочки, аневризма выделяется, а на ее шейку накладывается специальная клипса.

Таким образом просвет выпячивания перекрывается.

Эндоваскулярная окклюзия – менее травматичная операция, показанная пациентам пожилого возраста, а также при наличии соматических заболеваний или глубоком расположении аневризмы в тканях мозга, ее веретенообразной форме. Через надрез в бедренной артерии в полость аневризмы вводится микроспираль, тромбирующая ее, либо баллон-катетер, перекрывающий просвет.

Если имеются мальформации, показаны методы транскраниального, радиохирургического удаления. Применяются также стереотаксическая термокоагуляция, искусственное тромбирование выпячивания с помощью коагулянтов.

Если аневризма разрывается, может потребоваться хирургическое удаление гематомы. Оно проводится посредством стереотаксической аспирации или эндоскопической эвакуации.

В случае желудочкового кровоизлияния делается вентрикулярное дренирование.

Народные средства

Применение рецептов нетрадиционной медицины избавиться от аневризмы сосудов головного мозга не поможет. Однако стабилизировать кровоток и давление, уменьшить концентрацию сахара, холестерина в крови народными средствами можно. Самыми безопасными и эффективными считаются следующие:

- Чтобы снизить уровень сахара, используются отвар зерен овса или семян льна, смесь из молотой гречки с кефиром, лимонный сок с куриными яйцами. Полезны также травы – зверобой, полынь, бессмертник и прочие.

- Для уменьшения концентрации холестерина тоже применяется фитотерапия (эффективны золотой ус, толокнянка, женьшень, одуванчик). Особенно действенны мед, продукты пчеловодства, льняное масло, чеснок, лимоны.

- Стабилизировать давление помогут имбирь, молочно-чесночный напиток, травяные чаи с добавлением меда.

Важно помнить, что народные рецепты – только дополнение к основному лечению. Кроме того, все методы терапии в домашних условиях нужно обязательно согласовывать с врачом.

Прогнозы

Перспективы пациента с аневризмой оцениваются по многим параметрам. Имеют значение размер, локализация и характер выпячивания, его тенденции к увеличению.

Если образование небольшое, не растет и никак не проявляется, можно прожить всю жизнь без разрыва или операции. Наличие хронических заболеваний, негативно сказывающихся на состоянии сосудистой стенки, прогнозы ухудшает.

В этом случае риск разрыва или формирования новой аневризмы многократно возрастает.

Согласно статистическим данным, разорвавшееся выпячивание приводит к смерти в диапазоне от 30 до 50% всех случаев. Среди выживших около трети приобретают стойкую инвалидность, а у четверти кровоизлияния происходят повторно. При этом второй разрыв приводит к летальному исходу уже гораздо чаще – в 70% случаев.

Аневризма сосудов головного мозга: симптомы, лечение

Не все изменения в центральной нервной системе могут быть диагностированы на ранних этапах. Опасной и зачастую остающейся без должного внимания патологией является аневризма сосудов головного мозга.

Так называют заполненное кровью выпячивание участка сосудистой стенки. Разрыв аневризмы является угрожающим жизни состоянием, но и в период роста она может стать причиной появления разнообразных нарушений.

Классификация аневризм

Истинные аневризмы сосудов головного мозга чаще всего имеют артериальное происхождение. По форме они бывают мешотчатыми (мешковидными), веретенообразными и боковыми. Это зависит от причины и механизма формирования дефекта сосудистой стенки. Аневризмы могут быть одно- и многокамерными, одиночными и множественными, врожденными и приобретенными

Существуют также псевдоаневризмы, они обычно являются посттравматическими (в том числе и послеоперационными). При этом около проникающего повреждения сосуда образуется заполненная кровью замкнутая полость. Она ограничивается не выпячивающимися артериальными стенками, а соседними уплотняющимися и рубцующимися тканями.

Существует также особый вид аномалии сосудистой стенки – аневризма вены Галена. Это не единичное выпячивание, а конгломерат аномальных сосудов, расположенный в подпаутинном пространстве головного мозга около зрительных бугров. Такая патология носит врожденный характер и обусловлена наличием множественных мальформаций.

Аневризмы внутричерепных сосудов чаще всего располагаются на основании мозга. Но не исключено и поражение более мелких артерий на поверхности больших полушарий или в толще мозговой ткани.

Выделяют аневризмы внутренней сонной артерии, средней мозговой, передней мозговой и соединительной артерий, сосудов вертебробазилярного бассейна (Виллизиева круга).

В некоторых случаях отмечается наличие симметричных дефектов.

Причины аневризм

Дефект сосудистой стенки с появлением выпячивания может быть врожденным, хотя диагностироваться такая аневризма может только в подростковом или даже зрелом возрасте.

При этом нередко выявляется мальформация – нарушение развития кровеносной системы с неправильно сформированной областью перехода артериол в венулы.

Если же имеется патология соединительной ткани, аневризмы головного мозга нередко сочетаются с врожденными пороками сердца и магистральных сосудов, поликистозом почек, системными заболеваниями. Поэтому наличие множественной врожденной патологии требует особой настороженности в отношении сосудистых аномалий.

Аневризма стенки артерий бывает и приобретенной. В этом случае она появляется в течение жизни вследствие воздействия различных факторов. К ним относятся:

- гипертоническая болезнь, особенно с неконтролируемым кризовым течением;

- атеросклеротическое поражение сосудов с развитием расслаивающих бляшек и последующим истончением стенок артерий;

- внешнее сдавливание сосудов различными опухолями;

- тромбоз и тромбоэмболия артерий, сопровождающиеся расширением участка сосуда перед тромбом;

- травмы головного мозга;

- воздействие радиации, меняющей структуру и эластичность тканей;

- разнообразные инфекции с поражением головного мозга, его оболочек и сосудов.

Предрасполагают к появлению аневризм головного мозга хронические интоксикации: курение и употребление наркотиков (особенно кокаина).

Как образуются аневризмы

На начальных этапах формирования аневризмы в стенках сосудов могут появляться очаги некрозов, жировая дистрофия, уменьшение количества эластичных волокон или их деформация, смещение и разрыв волокон мышечного слоя. Внутренняя оболочка (эндотелий) может быть шероховатой, неоднородной, с участками атероматоза, кальциноза или изъязвлений.

Все это приводит к снижению эластичности и прочности сосуда. В результате даже нормальное толчкообразное движение крови в артериях может приводить к постепенному растяжению их стенок в области дефекта.

При этом происходит практически равномерное локальное расширение просвета сосуда на определенном сегменте, чаще всего на участке перед тромбом, атеросклеротической бляшкой или разветвлением артерий. Так формируется диффузная (веретеновидная) аневризма.

Структура артериальной стенки в этой области сохранена, но отмечается выраженное истончение всех ее слоев и значительное снижение способности мышечных волокон к концентрическому сокращению.

Расслаивающая аневризма имеет другой механизм развития. При этом ключевыми моментами являются нарушение целостности эндотелия и склонность к повышению артериального давления. В качестве повреждающего фактора могут выступать разрушающаяся атеросклеротическая бляшка, микроорганизмы и их токсины, аутоиммунные антитела.

Бывают также расслаивающие аневризмы сифилитического происхождения. Повышенное артериальное давление способствует проникновению крови под поврежденный эндотелий с дальнейшим расслоением тканей.

При этом образуется гематома внутри сосудистой стенки, которая со временем может увеличиваться и прорываться за пределы сосуда или в просвет этой же артерии.

Мешотчатые аневризмы появляются в месте локального дефекта сосуда. Под давлением крови в области прорыва или лизиса эластической внутренней мембраны в этой области образуется постепенно увеличивающееся округлое образование с перерастянутыми и истонченными стенками.

Иногда на сосудах головного мозга образуются грибовидные аневризмы инфекционного происхождения. При этом повреждение стенки артерий колониями бактерий и грибов приводит к воспалительной инфильтрации сосудистой стенки.

В последующем в этих участках происходят рубцевание, гиалинизация и обызвествление тканей. Артерии деформируются, а в области поствоспалительных дефектов появляются расширяющиеся округлые выпячивания на узкой ножке.

Они напоминают висящую на сосуде ягоду, гриб или каплю.

Симптомы, вызываемые аневризмой головного мозга

У таких больных головная боль может сочетаться с глазодвигательными расстройствами.

У таких больных головная боль может сочетаться с глазодвигательными расстройствами.

Нередко человек не подозревает о наличии у него внутричерепной аневризмы до момента сосудистой катастрофы. Примерно у четверти пациентов образование на стенке артерии небольшое по размеру и не приводит к сдавливанию нервных структур. Бывает и так, что появляющимся при аневризме симптомам не уделяется должного внимания, они интерпретируются как признаки гипертонической болезни, атеросклероза и других заболеваний. В результате человек не проходит необходимого обследования.

Появление неврологических симптомов связано со сдавливанием аневризмой различных нервных образований: черепно-мозговых нервов, участков головного мозга, близлежащих сосудов. Самой частой жалобой людей, имеющих аномалии внутричерепных сосудов, является головная боль (цефалгия). Она может иметь разный характер, локализацию и интенсивность.

Возможны мигренеподобные боли с захватом половины головы, боли в области затылка, шеи или глазного яблока. Локализация неприятных ощущений зависит от расположения аневризмы.

При нарушении ликворооттока может развиваться гидроцефалический синдром вследствие повышения внутричерепного давления, сопровождающийся диффузной головной болью с чувством давления на глазные яблоки и тошнотой.

Цефалгия может сочетаться с признаками сдавливания (компрессии) определенных черепно-мозговых нервов или участков головного мозга:

- двоение (диплопия) в горизонтальной плоскости с нарушением отведения глазного яблока наружу при поражении отводящего нерва аневризмой в кавернозном синусе;

- глазодвигательные расстройства, сочетающиеся с птозом, односторонним сужением зрачка и снижением его реакции на свет возникают при поражении глазодвигательного нерва большой аневризмой в области соединения внутренней сонной и передней соединительной артерий, или аневризмой верхней хориоидальной артерии;

- выпадение полей зрения, обусловленное сдавливанием глазного нерва или наружной части хиазмы супраклиновидной аневризмой внутренней сонной артерии или аневризмой в области бифуркации этого сосуда;

- периферический парез лицевого нерва (с опущением нижнего века, нарушением продукции слезы и выраженной асимметрией лица) вследствие давления аневризмы основной артерии;

- односторонние лицевые боли с выпадением чувствительности при сдавливании тройничного нерва аневризмой, располагающейся в пределах кавернозного синуса;

- гемипарез или гемиплегия с односторонней пирамидной симптоматикой, нарушением чувствительности и снижением возможности произвольных движений при внутримозговой гематоме или синдроме обкрадывания моторной зоны коры;

- бульбарный синдром при расположении аневризмы в задней черепной ямке;

- различные формы афазии (речевые расстройства) и другие нарушения корковых функций;

- эмоциональная лабильность, эмоционально-волевые нарушения со снижением контроля влечений или апатией, мнестическое снижение, псевдобульбарный синдром при поражении лобных долей и гипоталамуса аневризмами передней мозговой или передней соединительной артерии, в том числе внутримозговой локализации.

В некоторых случаях развивается галлюцинаторный или судорожный синдром вследствие локального раздражения нервной ткани аневризмой.

Чем опасна аневризма

Наличие любой аневризмы сопряжено с высоким риском развития внутричерепного кровотечения. Разрыв дефекта сосудистой стенки является одной из причин геморрагического инсульта и субарахноидального кровоизлияния. Клиническая картина при этом зависит не от вида аневризмы, а от ее локализации, объема кровопотери, вовлечения мозговой ткани и оболочек мозга.

В момент разрыва аневризмы чаще всего возникают резкая головная боль высокой интенсивности и рвота без облегчения. Возможна потеря сознания. В последующем уровень сознания восстанавливается или же развивается мозговая кома.

Кровоизлияние в субарахноидальное пространство приводит к раздражению мозговых оболочек, что проявляется менингеальным синдромом.

Также возникает рефлекторный спазм всех сосудов головного мозга, приводящий к тотальной ишемии и отеку нервной ткани.

Разрыв аневризмы нередко сопровождается и очаговой неврологической симптоматикой. Это может быть обусловлено гибелью нейронов в области внутримозговой гематомы, воздействием большого сгустка крови при массивном субарахноидальном кровоизлиянии или развивающейся ишемией из-за дефицита кровотока в бассейне прорвавшейся артерии.

Геморрагический период после разрыва аневризмы длится до 5 недель, на этом этапе возможно нарастание неврологического дефицита и присоединение новых симптомов. Это связано с тотальным спазмом артериальных артерий, ишемией или развитием осложнений.

Особенно опасны прорыв крови из внутримозговой гематомы в желудочки мозга и проникновение отекшей нервной ткани в большое затылочное отверстие или под намет мозжечка.

Длительное сдавливание аневризмой лобных долей может стать причиной церебральной атрофии в этой области. Это приведет к нарастающему когнитивному снижению, выраженным нарушениям поведения и личностным изменениям. А компрессия аневризмой зрительного нерва приведет к прогрессирующему снижению зрения, не поддающемуся коррекции.

Диагностика и лечение

Выявить аневризмы можно при помощи ангиографии с контрастированием, КТ, МРТ (с ангиопрограммой или без нее), транскраниальной УЗДГ.

При подозрении на разрыв аневризмы контрастное вещество при предварительном обследовании не используют, ангиография проводится непосредственно перед началом операции.

Для подтверждения субарахноидального кровоизлияния показательна спинно-мозговая пункция с анализом цереброспинальной жидкости.

При выявлении неразорвавшейся аневризмы по возможности проводят оперативное лечение для предупреждения ее спонтанной перфорации. Окончательное решение принимает пациент, оценивая риски и перспективы. Нейрохирург может использовать несколько методик:

- купирование (исключение аневризмы из кровотока с сохранением сосуда), чаще всего проводят клипирование шейки аневризмы;

- треппинг (удаление аневризмы с участком сосуда), допустимый при наличии достаточно развитых коллатералей в головном мозге;

- эндоваскулярное устранение аневризмы, микрохирургический метод, не требующий транскраниального доступа и позволяющий устранять образования даже в глубине мозговой ткани.

При формировании внутричерепной гематомы ориентируются на состояние пациента и динамику неврологических нарушений.

В некоторых случаях используют выжидательную тактику, обеспечивая достаточное церебральное перфузионное давление, корректируя показатели артериального давления, электролитного баланса и оксигенации крови.

Важно как можно быстрее устранить отек головного мозга. Операцию проводят при нарастании симптомов.

- Для снижения риска разрыва аневризмы необходимо поддерживать стабильный уровень артериального давления, корректировать эндокринные нарушения, избегать употребления алкоголя и наркотических веществ, нервно-эмоциональных потрясений.

- Телеканал TВЦ, программа «Доктор И» на тему «Аневризма сосудов головного мозга»:

Аневризмы сосудов головного мозга

Артериальные аневризмы головного мозга — одна из частых причин опасных для жизни, нередко смертельных внутричерепных кровоизлияний. Артериальные аневризмы представляют собой ограниченное или диффузное расширение просвета артерии или выпячивание ее стенки.

Чаще всего встречаются следующие виды аневризм:

- так называемые мешотчатые аневризмы, имеющие вид небольшого тонкостенного мешка, в котором можно различить дно, среднюю часть (тело) и шейку;

- более редкими формами являются сферическая,

- фузиоформная (веретенообразная) или S-образная.

Стенка аневризмы, как правило, представляет собой различной толщины пластинку рубцовой соединительной ткани. В полости аневризмы могут находиться кровяные сгустки различной давности.

Локализация аневризм.

Наиболее частая локализация артериальных аневризм — артерии основания головного мозга обычно в местах их деления и анастомозирования.

Особенно часто аневризмы локализуются на передней соединительной артерии, вблизи отхождения задней соединительной артерии или в области ветвей средней мозговой артерии.

В 80—85 % случаев аневризмы располагаются в системе внутренних сонных артерий, в 15 % — в системе позвоночных и основной артерий.

Причины.

Причина образования артериальных аневризм устанавливается лишь у небольшого числа больных. Около 4—5 % аневризм развиваются в связи с попаданием в артерии мозга инфицированных эмболов. Это так называемые микотические аневризмы.

В происхождении крупных сферических и S-образных аневризм несомненную роль играет атеросклероз.

Возникновение мешотчатых аневризм связывают с врожденной неполноценностью артериальной системы головного мозга, Немалую роль играют атеросклероз и гипертоническая болезнь, а также травма.

Аневризмы могут быть:

- одиночными или

- множественными.

Клиническая картина.

Различают две формы клинического проявления артериальных аневризм — апоплексическую и опу- холеподобную. Наиболее часто встречается апоплексическая форма С внезапным развитием субарахноидального кровоизлияния, обычно без предвестников. Иногда больных до кровоизлияния беспокоит ограниченная боль в лобно-глазничной области, наблюдаются парезы черепных нервов.

Первый и основной симптом разрыва аневризмы — внезапная острая головная боль.

Вначале она может иметь местный характер в соответствии с локализацией аневризмы, затем становится разлитой, диффузной. Почти одновременно с головной болью возникают тошнота, многократная рвота, утрата сознания различной продолжительности.

Быстро развивается менингеальный синдром! иногда наблюдаются эпилептиформные припадки. Нередко появляются психические нарушения — от небольшой спутанности сознания и дезориентировки до тяжелых психозов.

В остром периоде — повышение температуры, изменение крови (умеренный лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево), в цереброспинальной жидкости — примесь крови.

При разрыве базальных аневризм поражаются черепные нервы, чаще глазодвигательный.

При разрыве аневризмы может произойти, помимо субарахноидального, и кровоизлияние в вещество головного мозга (субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние).

Клиническая картина в таких случаях дополняется симптомами очагового поражения головного мозга, выявление которых иногда затруднено в связи с выраженностью общемозговых симптомов.

В случае прорыва крови в желудочки мозга (субарахноидально- паренхиматозно-вентрикулярное кровоизлияние) заболевание протекает очень тяжело и быстро заканчивается смертью.

Симптомы поражения мозга при разрывах аневризм обусловливаются не только кровоизлиянием в мозг, но и ишемией мозга, возникающей вследствие характерного для субарахноидального кровоизлияния длительного спазма артерий как вблизи разорвавшейся аневризмы, так и на отдалении.

Выявляемые при этом локальные неврологические симптомы часто оказывают существенную помощь в установлении локализации аневризмы.

Более редкое осложнение — развитие нормотензивной гидроцефалии из-за блокады излившейся кровью базальных отделов оболочек мозга, осуществляющих резорбцию цереброспинальной жидкости.

В некоторых случаях артериальные аневризмы, медленно увеличиваясь, вызывают поражение мозга и способствуют появлению симптомов, характерных для доброкачественных опухолей базальных отделов мозга. Симптоматика их различна в зависимости от локализации. Наиболее часто аневризмы с опухолевидным течением локализуются в кавернозном синусе и хиазмальной области.

Аневризмы внутренней сонной артерии подразделяются на следующие группы:

- аневризмы в кавернозном синусе (инфраклиноидные— расположенные ниже клиновидных отростков турецкого седла),

- аневризмы супраклиноидной части артерии,

- аневризмы вблизи бифуркации сонной артерии.

Аневризмы в пределах кавернозного синуса.

В зависимости от различной локализации выделяют три синдрома кавернозного синуса

- задний, для которого характерно поражение всех ветвей тройничного нерва в сочетании с глазодвигательными нарушениями;

- средний — поражение I и II ветвей тройничного нерва и глазодвигательные расстройства; передний — боль и нарушение чувствительности в зоне иннервации I ветви тройничного нерва и паралич III, IV и VI нервов.

Большие и длительно существующие аневризмы сонной артерии в кавернозном синусе могут вызывать деструктивные изменения костей черепа, видимые на рентгенограмме. При разрыве аневризм в кавернозном синусе не бывает кровоизлияния в полость черепа вследствие экстрадурального их расположения.

Аневризмы супраклиноидной части внутренней сонной артерии.

Они располагаются вблизи отхождения задней соединительной артерии и характеризуются, помимо типичных для всех аневризм симптомов субарахноидального кровоизлияния, избирательным поражением глазодвигательного нерва в сочетании с локальной болью в лобно-глазничной области.

- Аневризмы бифуркации сонной артерии нередко вызывают нарушения зрения из-за их расположения в наружном углу хиазмы.

- Аневризмы передней мозговой артерии характеризуются нарушениями психики, парезами ног, гемипарезами с экстрапирамидными Изменениями тонуса в руке, что объясняется спазмом передних мозговых артерий и их ветвей.

- Аневризмы средней мозговой артерии при разрыве обусловливают развитие пареза противоположных конечностей, речевых нарушений, реже расстройств чувствительности.

- Аневризмы вертебробазилярной системы обычно протекают с симптомами поражения образований задней черепной ямки (дизартрия, дисфагия, нистагм, атаксия, парез VII и V нервов, альтернирующие синдромы).

Множественные аневризмы составляют около 15 % всех аневризм. Особенности клинического течения определяются локализацией той аневризмы, из которой произошло кровоизлияние.

Артериовенозные аневризмы (артериовенозные ангиомы, сосудистые мальформации, или пороки развития) также могут быть причиной внутричерепных кровоизлияний.

Это сосудистые клубки различного размера, образованные беспорядочным переплетением извитых и расширенных вен и артерий.

Размер их колеблется от нескольких миллиметров до гигантских образований, занимающих большую часть полушария мозга. Чаще всего они локализуются в лобно-теменных отделах.

Артериовенозные аневризмы являются врожденной аномалией мозговых сосудов. Характерная особенность строения этих аневризм — отсутствие в них капилляров, что ведет к прямому шунтированию артериальной и венозной крови.

Артериовенозные аневризмы отвлекают «на себя» значительную часть крови, являясь, таким образом, «паразитами мозговой циркуляции».

Основные клинические симптомы артериовенозных аневризм — внутримозговые кровоизлияния и эпилептиформные припадки.

Диагностика.

Диагностика как артериальных, так и артериовенозных аневризм представляет определенные трудности.

При их распознавании учитывают анамнестические указания на перенесенные субарахноидальные кровоизлияния, преходящую гемианопсию, офтальмоплегическую мигрень, эпилептические припадки.

Большое значение имеет краниография, выявляющая характерные тонкие кольцевидные тени, имеющие на снимках вид петрифицированных аневризм.

Некоторые крупные аневризмы могут вызывать деструкцию костей основания черепа. Определенное значение имеет ЭЭГ.

Окончательный диагноз аневризмы артерий головного мозга, определение ее локализации, размеров и формы возможны только с помощью ангиографии, которую производят даже в острый период инсульта. В ряде случаев бывает информативной компьютерная томография головы с контрастным усилением.

ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Консервативное лечение при разрыве аневризмы такое же, как при кровоизлиянии в мозг (Нарушение мозгового кровообращения, острое). Необходимо соблюдать строгий постельный режим в течение 6—8 нед.

Повторные люмбальные пункции с терапевтической целью оправданы лишь для купирования тяжелых головных болей, при которых неэффективны медикаментозные средства. Спазм внутричерепных артерий, нередко приводящий к обширным размягчениям, в том числе стволовых отделов мозга, консервативными мероприятиями пока снимать не удается.

Единственным радикальным методом лечения мешотчатых аневризм является хирургическое вмешательство — клипирование шейки аневризмы. Иногда укрепляют стенку аневризмы, «укутывая» ее мышцей или марлей.

- В последние годы предложен ряд усовершенствований и новых методов оперативного лечения аневризм: микрохирургический, искусственное тромбирование аневризмы с помощью коагулянтов или взвеси порошкообразного железа в магнитном поле, стереотаксическая электрокоагуляция, тромбирование при помощи сбрасываемого баллона-катетера, стереотаксическое клипирование.

- При артериовенозных мальформациях наиболее радикальна экстирпация всего сосудистого клубка после клипирования приводящих и дренирующих сосудов.

- Прогноз.

Прогноз при разрыве аневризмы часто неблагоприятный, особенно при субарахноидально-паренхиматозных кровоизлияниях: умирают 30—50 % больных.

Постоянно сохраняется опасность повторных кровотечений, которые чаще наблюдаются на 2-й неделе болезни.

Наиболее неблагоприятен прогноз при множественных артериальных и больших артериовенозных аневризмах, которые невозможно удалить хирургическим путем. При кровоизлияниях, обусловленных ангиомами (мальформациями), прогноз несколько лучше.

Сосудисто-неврологические болезни